|

****************************************

HOME 概要 1

コペルニクス 2 ティコ・ブラーエ 3

ガリレオ 4 ケプラー 5 ハーシェル 6

ジョージ・ヘール

4 ケプラー

ティコの助手となった彼は、残された厖大な資料をもとに惑星の運動を追い、

現在にも通用する「ケプラーの法則」を確立した。

1 コペルニクスからケプラーへ

top

「ちょっとここらで復習をしてみたいと思うんだが、いいかね。」

もう一度、天文おじさんと科学好きな少年の対話である。

「紀元二世紀にギリシアのトレミーという天文学者が、地球が宇宙の中心にあるという天動説を唱え、コペルユクスが現れるまでそれが正しいと考えられていた。

ではコペルニクスはどういうことを言ったのか、わかっているかね?」

「コペルニクスは、宇宙の中心は地球ではなく太陽である、地球はただの一惑星にすぎないと説明したんでしょう。」

「その通り。しかし一つ大切なことは、コペルニクスはただトレミーの宇宙体系の中心を、地球から太陽におきかえたほうがいろいろなことがうまく説明出来ると考えただけで、トレミーの考えもかなり地動説の中に生かしている。

たとえば、惑星が目に見えない透き通った球体の表面にくっついて、回転しながら運動しているといったトレミーの周転円みたいな妙な考え方を、コペルニクスもそのまま使っているし、惑星の軌道はすべて円運動だということもトレミーのままだった。

そして何よりもコペルニクスの不充分なところは、地球が動いているという実際の証拠を見つけることができなかった。」

「それはアノー、遠くの星にたいして近くの星が動いて見える視差(しさ)とかいうエエート、年周視差のことでしょう。」

「ウンその通りだ、よく覚えていたね。コペルニクスの頃の観測器械ではしようがないことだったんだが、そのあとのテイコ・ブラーエも、駄目だったんだから仕方ないね。」

「そうでしたね。ティコはコペルニクスの地動説を観測によって、実際に確かめようとしたんですね。」

「ところがそれが駄目だった。

そこであきらめて、地動説と天動説をごちゃまぜにしたような、おかしな宇宙体系を発表したんだ。

しかし、観測ということに重きをおいたティコのやり方は、とても大切なことだった。

ただ惜しいことに、その頃はまだ望遠鏡がなかった。」 |

天文の女神が、コペルニクスの考えとテイコ・

ブラーエの考えの重要さをはかりにかけているところ。

右下にあるのが、トレミーの宇宙体系で、

トレミーが地下からそれを見ている。

|

「次がガリレオですね。」

「ガリレオは運もよかったし、また天才的な実証主義者、つまりなんでも実際に試してみるという人だった。

とにかく世界で初めて望遠鏡を使って天体を観測し、たくさんの大発見を一人じめにした。ただし、ガリレオは地動説については、頭からほれこんで信用しちまったようなところがあって、発見された事実をかたっぱしから地動説にむすびつけた、なかには潮がみちたり、ひいたりするのをまちがった解釈で地動説の証明にしたのもある。あれだけの天才ガリレオにしては惜しいことだが、ガリレオの発見のなかに、地動説の本当の証拠、直接の証拠は、一つもないんだよ。」

「あれ、そんなものだったんですか?」

「それにガリレオは、惑星の運動についての正しい説明までは、手をつけていない。

それを成し遂げたのが、ドイツのケプラーという人だ。」

「ケプラーは、ティコのときもガリレオのときも、名前が出てきましたね。」

「ケプラーは・寒星の動きの正しい仕組を説明する三つの法則を発見した。

これで地動説はほぼ完全な形となり、天動説は姿を消さなければならなくなったのさ。」

「つまり地動説は、コペルニクスにはじまり、ティコ、ガリレオ、ケプラーと四人の仕事を積み重ねて、初めてしっかりしたものになったんですね。」

「うん、その通りだが、本当はまだこれだけでは充分じゃなかった。

たとえば、惑星と太陽の間にどんな力が働いているかは、ニュートンが説明してくれたのだし、地球が動いている直接の証拠つまり年周視差とか、それから年周光行差というのがあるんだが、それが発見されたのはもっと後のことなんだ。」

「すると、コペルニクス以後、ずいぶん時間がかかっているんですねえ!」

「そうだよ。地動説は約三百年もかかって、やっとチャンとしたものになったんだ。

これからそのなかで、もっとも重要な役割をしたケプラーの生涯をお話することにしよう。」

2 ケプラーの生い立ち top

「こりゃあ、とても長生き出来る子じゃないな。」

「可哀そうにこんなに痩せて青白くて、おまけにひどく熱を出してしまって………」

「やっかいな子供が生まれたものだよ。」

ドイツのウィルテンベルグ州の田舎町、ワイルに住むケプラー家には、何となく憂鬱(ゆううつ)な空気が流れていた。

父のハインリッヒ・ケプラーと母のカタリーナ・グルデンマンは、ためいきをついて顔を見合わせた。

傍のベッドの上では、二人の間に生まれた長男のヨハンネスが、ヒイヒイとかぼそい声で泣いていた。

一五七一年十二月二十七日の寒い夜、カタリーナはひどい苦しみとともに、七ヵ月の早産をした。

生まれたのは男の子で、何かといえばすぐ病気にかかる赤ん坊だった。

おまけに四才のとき、疱瘡(ほうそう)にかかって、顔がひどいアバタになってしまった。 |

ヨハンネス・ケプラー

|

このようにヨハンネス・ケプラーは、生まれたときから余り幸福とはいえなかった。

それにケプラー家自体も楽な暮らしではなかった。

父のハインリッヒは、このワイルの町の町長の息子として生まれた。

若いころから軍人としてすごし、人のいい男ではあったが生活はだらしなかった。

母のカタリーナもエルティンゲンの市長の娘だったが、学問のない口やかましい品のない女だった。

二人の間に生まれた子供はヨハンネス以外、特に記録が残っていないようである。

ヨハンネスが小学校にいっている頃、人のいいハインリッヒは友人の保証人になった。

ところがその友人は金に困って夜逃げをしてしまい、その借金の責任は全部ハインリッヒの処にかかってきた。

おかげでケプラー家は一文なしになってしまった。

家の生活をたてなおすため、父はエルメンディンゲンという小さな村で酒場を開いた。

ヨハンネスは小学校をやさせられ、酒場の手伝いをしなければならなかった。

ヨハンネスは体も弱く病気がちではあったが、頭はよく勉強が大好きだった。

それなのに好きな学校をやめて、つらい酒場の手伝いをするのはたまらなく嫌だった。

なれない手つきで杯(さかずき)などを運ぶヨハンネスを、母のカタリーナはガミガミと怒鳴りつけたが、さすがに人のいいハインリッヒは可哀そうに思ったのだろう。

そこでハインリッヒは、一五八四年、ヨハンネスが十三才のとき、彼をお金のかからないアーデルペルダの修道院の学校に入れてくれた。

父は勉強好きでおとなしいヨハンネスには、ゆくゆくは牧師になるのが一番いいと思ったこともあるようだ。

ヨハンネスは、そこですばらしい成績を示した。

そして特にすぐれていたのは、数学と自然科学だった。

彼はアーデルペルダの修道院で二年勉強して、今度はマウルブロンという処の神学校にはいった。

ここでも、ヨハンネスの勉強ぶりはめざましいものがあった。

しかしケプラー家のほうは、良くないことが次々とおこっていた。

第一にハインリッヒがやっていた酒場がうまくいかなくなって、店を閉めなければならなくなった。

人か良過ぎて金儲けのうまくない父と、いつも口汚なく主人を怒鳴りつけている母とでは、客商売の酒場がやってゆけるわけがなかった。

おまけにうるさい母に愛想をつかしたのと、仕事がうまくいかないのにがっかりした父ハインリッヒは、一五八九年を最後に、家出をしてどこかへ行方をくらましてしまった。

いつ死んだというハッキリした証拠もなく、父ハインリッヒは、それからあとケプラーの生涯の中に、全く姿を現わさなかった。

けれどもヨハンネス・ケプラーという名は、彼がかなり若いうちから有名になっていたのだから、あるいはハインリッヒはドイツのどこかで、自分の息子のことを聞いて知っていたかもしれない。

そして影ながらヨハンネスの成功を喜んでいたのかもしれないが、とにかく一五八九年、十八才の時にヨハンネスは父を失って、母親だけの身の上になったのである。

しかしヨハンネスは、母を憎んでいた。

母カタリーナにやさしくされた覚えもなかったし、ただ口やかましい下品な女ということしか覚えていなかった。

それに彼を愛してくれ、好きな勉強をさせてくれた父ハインリッヒの家出は、カタリーナが大きな原因の一つだったのだ。

ヨハンネスは、母のカタリーナが父を追い出したのだと考えていた。

こんなわけで、母と子の間は非常に仲が悪かった。

それなのにヨハンネスは、ずつと後まで、この母のためにいろいろな迷惑をこうむることになるのである。

3 『神秘な宇宙』 top

「ハッキリいえば、私は天文学など大嫌いだ。天文学なんて、つまり星占ないじやないか。

何といったって楽しいのは数学だ。数学は最高の学問だと思うよ。」

こんなことをいったのが、何とヨハンネス・ケプラーだった。

ケプラーは一五八八年に立派な成績で神学校を卒業すると『チュービングン大学の給費生(優秀な学生にお金をあたえる制度)となって入学した。

大学生となったケプラーが、もっとも興味を持ったのは数学だった。

天文学ではまだまだ神秘的なおかしな星占ないが、さも学問であるかのような顔をしてのさばっており、ケプラーにはそれが何とも我慢できなかった。、

「ヨハンネス、そんなことをいうけれども、このおかしな星占ない天文学を、正しい科学にすることも出来るんだよ。

君は数学にとても関心があるようだが、数学で天文学の謎を解くことも出来ると思う。

天文学を毛嫌いするのはやめたほうがいい。」

こういってケプラーを導いてくれたのは、チュービングン大学の天文学と数学の教授ミハエル・メーストリン(一五五〇〜一六三一年)だった。

メーストリンはケプラーのすぐれた才能をみとめて、講義をはなれてもいろいろと指導してくれた。

「ここにコペルニクスというポーランドの学者の書いた本がある。これはとてもおもしろい本だ。

これを読めば君だって天文学が好きになるに決っている。」

メーストリンがケプラーに見せたのは、コペルニクスの『天体回転論』だった。

ケプラーはそれまでにもコペルニクスの地動説のことは、講義で聞いてよく知っていた。

しかし本を隅から隅まで読むうちに、ケプラーは天文学にたいする興味が、後から後から、とめどもなく湧き上がってくるのを感じた。

このへんは少しおかしいのだが、あれほど天文学を軽蔑していたケプラーはたちまち心変りして、天文マニアになってしまった。

そしてチュービングン大学を卒業すると二十三才という若さで、グラーツ大学のそれも大嫌いだった天文学の先生になったのである。

元々ケプラーは、空想力にたくましいたちだった。

いろいろとかわったことを考えるのが大好きで、詩人か作家のような頭の持ち主であった。

いつごろ書いたものかよくわからないが、ケプラーが死んだのち、彼の書いた未発表の空想科学小説が見つかったことがある。

それによると、一人の旅行家が魔法の力をかりて天空高く飛行し、やがて月に到着する。

月は地球と全く同じ世界で大気があり、おかしな生物がいるというお話である。

このように空想力の強いケプラーは、星占ないをバカにしてくだらないと思っていたが、そのほかの宇宙の仕組を考えるときは、星占ないが占なうよりもっとおもしろく、とても普通の人では思いつかないようなことを考えた。

ケプラーが天文学のなかで一番興味を持ったのは、惑星の運動だった。

| 「太陽の周りを惑星が回っているというのだが、惑星の運動と距離の間には、何か特別な関係があるのではなかろうか。きっと惑星の動きをうまく調節している何かがあるに違いない。」 |

そこでケプラーが思いついたのは、得意の数学だった。

皆さんは、正多面体というものを知っているだろうか。

たとえば、すべての面が正方形で囲まれている正多面体は正六面体で、サイコロがその一つである。

正三角形でとりまかれた正多面体には、三角錐とよばれる正四面体と駒のような形の正八面体がある。

しかしこのような、同じ形、大きさの面で囲まれている正多面体の数というものは、そうたくさんはなく、四面体、六面体、八面体、十二面体、二十面体と五個しか考えられない、

「そうか、正多面体も五個、惑星の数も五個、ここに何かのつながりがあるんだ。

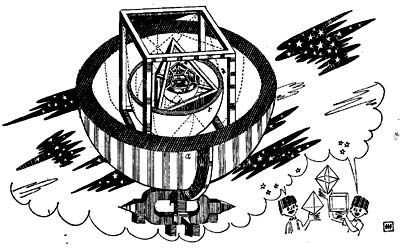

それぞれの惑星は、きっとそれぞれの正多面体にむすびついているんだ。」 |

ケプラーは正多面体で惑星の運動と距離の関係を説明しようとした

|

空想力ゆたかなケプラーは、たちまち『神秘な宇宙』と題する本を書きあげた。それには、

「地球が回る道筋をもとにして、その周りに十二面体をつくると、それは火星の道筋に接することになる。

火星の道筋をかこむ四面体をえがけば、それは木星の道筋に接するようになる。

地球の道筋の内側に二十面体を描くと、これは金星の道筋に接する………。」

などと、よくわかったようなわからないような、妙なことがくわしく書かれている。

確かに『神秘な宇宙』と題するにふさわしい神秘的なことが書かれていた。

この本が出版されたのは一五九六年、ケプラーが二十四才という若さのときだった。

『神秘な宇宙』は、ヨーロッパじゅうでかなり評判になった。

それにはおかしなことも書いてあったが、初めから地動説が正しいこともハッキリと主張されていた。

もう一つ大事なことは、惑星と太陽の間に働いている力――皆さんなら誰でも知っている「引力」――についても、ぼんやりとした考え方が述べられているということだ。

『神秘な宇宙』の中には次のように書かれている。

「中心にある太陽には何か神様の力みたいなものがあって、近くの惑星には強い力を、遠くの惑星には、弱い力を及ぼしていると思われる。」

『神秘な宇宙』は、ケプラーが知っているかぎりの学者たちに送られた。

そのなかにはデンマークのティコ・ブラーエもいたし、イタリアのガリレオ・ガリレイもいた。

ガリレオは、ケプラーの神秘的な考え方には少しあきれた様子だったが、とにかく、

「地動説を正しいとする考え方に感心した。私もそれを証明出来る証拠を発見している。」という返事をくれた。

またケプラーが大天文学者と尊敬していたティコは、

「もし君がウラニボルグ天文台へきて私の観測結果を調べてみれば、君の研究はきっとうんと進むに違いない。」という、親切な返事をくれたのである。

そうはいっても、ティコはそれほど深い気持ちがあって返事をだしたわけではないらしい。

しかしケプラーにとっては、これはとても重大なことだった。

もしかしたら彼はヨーロッパ、いや世界一の大天文台で研究が出来るかもしれなかったからだ。

4 ティコとの出会い top

「なあ、バーバラ。私はプラーグにいるティコ・ブラーエ先生の処へいってみたいと思うのだが………。」

「え、ティコ先生がプラーグにいらっしゃるんですか?」

「そうだよ。先生はデンマークの王様と具合が悪くなり、ウラニボルグでの仕事がうまくいかなくなって、プラーグにきていて、いまはドイツ皇帝のルドルフ二世が面倒をみていらっしゃる。

私はどうしてもプラーグにゆきたいのだよ。」

「お気持ちはよくわかるけれど、お金が全然ないのよ………。」

「弱ったな。大学の方の仕事ももう駄目だし、私は体の調子もよくない。何とかならないものか………。」

一五九七年、『神秘な宇宙』が出版された翌年、ケプラーはバーバラ・フォン・ミュラーという女性を妻にむかえた。

ところがそのあくる年、ケプラーが大学の仕事を辞めなければならないような事件がおこった。

なぜならケプラーは、マルチン・ルターが行った宗教改革の運動に賛成して、プロテスタント派の新教徒だった。

ところがグラーツ地方を治めていた大公フェルジナンドは新教が大嫌いで、自分の領地から新教徒を追いはらえという乱暴な命令を出したのである。

新教徒のケプラーは妻のバーバラをつれて着のみ着のままで、隣の地方へ逃げ込んだ。

しかしケプラーの才能を認める人もいて、そのとりなしでやっとグラーツへ帰してもらえることができた。

それなのに教室には学生が一人もきてくれなかった。

新教徒のケプラーの講義などききたくないという、学生たちのストライキに会ってしまったのだ。

ケプラーはもうグラーツにいる気はなかった。ちょうどその頃、デンマークを追われてドイツ国内をアチコチと移り住んでいたティコ・ブラーエが、プラーグに落着いたというニュースが、ケプラーの元に届いたのだ。

そこでケプラーは、ティコに会おうと決心した。

すでにティコとは二回ほど手紙のやりとりをしていたのだが、ケプラーにはグラーツからプラーグにゆくだけの旅費もなかった。

その日暮らしの生活で一文無しという、あわれな有様だった。

そのうえ妻のバーバラは、プラーグにいっても仕事があるかどうかもわからないのに、見知らぬ土地にいくのは嫌だといって反対をした。

しかしケプラーの心は決っていた。

知人から旅費を借りても、プラーグヘいくことにしたのだ。一六〇〇年の八月のことだった。

ケプラーとティコ・ブラーエの出会いは、ティコのところで書いた通りで、ティコはかなり気むずかしいわがままな人だったが、心良くケプラーを迎えて皇帝ルドルフ二世にケプラーを紹介し、自分の助手にしてくれたのだった。

「ヨハンネス、どうもあなたは体が丈夫でないようだが、健康がすぐれないと観測などは無理だろうね。」

「はい、先生。どうも私は小さいときから、体のほうは余り自信がありません。物を考えることなら得意なのですが………。」

「そう、それなら一つ私がウラニボルグで観測した、たくさんの資料がまだ全然手をつけないでおいてある。

それの整理をしてもらおうか。特に火星の観測結果だけは、細かく見てもらいたいと思っている。」

「ありがとうございます。出来るかぎり、やってみたいと思います。」

しかしケプラーとティコの間は中々、思うようにいかなかった。

まえにもいったように、ティコはわがままな性格だったから、プラーグではデンマークにいる時ほどすべてが自由にならず、それに丈夫なことを自慢にしていた体が、年をとったためか、かなり弱っていることも原因して、毎日イライラした生活をしていたからだ。

ケプラーは何度も、ティコのわがままに腹をたててプラーグを去ろうと思った。

しかし、そのたびに科学者であるケプラーの気持ちを引留めたのは、充分な観測器械や厖大なティコの観測資料だった。

この貴重な資料があるかぎり、ケプラーはティコの元を去る気にはなれなかった。

幸か不幸か、ケプラーとティコのつきあいは、そう長くはつづかなかった。

一六〇一年十月二十四日、ティコは急に病気が悪くなってこの世を去ったのであった。

つまりケプラーが実際にティコの助手を勤めたのはわずか一年と二ヵ月の間だった。

ティコの病気が重くなったとき、ケプラーはティコの枕元によばれた。

「ヨハンネス。君はわがままで気むずかしい私によく我慢してここにいてくれた。私の観測結果は、みんな君にゆずることにしよう。君に私の仕事をすべて引続いてやれるよう、皇帝にお願いしておいた。

特に君にやってもらいたいのは、私がつくりかけていた星表を完成させてほしいのだ。出来上がったらそれには、私の面倒をみてくださった皇帝の名をとって『ルドルフ表』と名をつけてほしいのだが。」

とティコは、ケプラーの手をしっかりと握って、仕事の引継ぎを頼んだ。 |

ケプラーは思いがけない幸運に、何と返事をしたらよいかわからないほどだった。

「皇帝付きの数学者」それがケプラーに与えられた仕事の名だった。

しかも彼はティコの観測資料をそっくりそのまま、もらうこともできたのである。 |

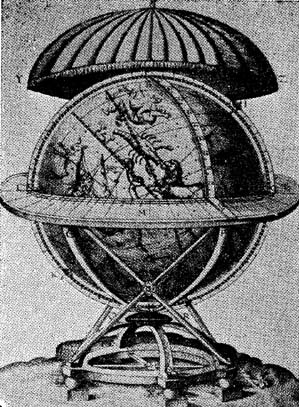

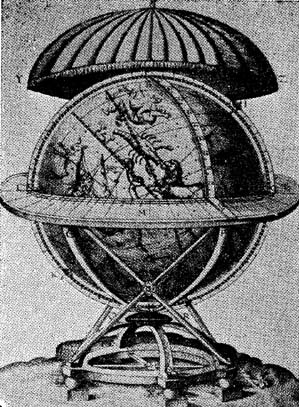

テイコのつくった天球儀

|

5 かしこい父(天文学のこと)のバカ息子(星占い)

top

「さて、ケプラー先生。私の今日の運勢は一体どんなことになっておるかな。」

「どうも少し体の調子がよくない。いつ頃よくなるのか、星占ないで占なってもらえるかな。」

皇帝付きの数学者になったケプラーには、彼の一番嫌がっていたことが、待ちうけていた。

その頃の王様や大名が科学者をお城などに召しかかえて面倒をみていたのは、大抵が錬金術で金をつくりだしてもらうとか、戦争に役にたつ兵器を研究させるとか、さもなければ星占ないをしてもらうためだった。

ティコ・ブラーエがデンマーク国王に、大天文台をつくってもらえたのは、星占ないのためだった。

ティコ自身は完全に星占ないを信じていたし、デンマーク王やルドルフ二世のために、運勢を占なってもやっていた。

だから新しい皇帝付き数学者ケプラーも、星占ないを頼まれたのは当り前のことだった。

ところがケプラーは初めから星占ないは信用していなかったし、虫がすかなかった。

「星占ないなんていうものは、かしこいお父さん(天文学のこと)から生まれたバカ息子だ。」

常々ケプラーは、そういって星占ないをする人たちを見下げていた。

ところが何ということか、ケプラーは死ぬまで貧乏だったために、嫌々ながらその「バカ息子」の世話にならなければならなかった。

ドイツ皇帝ルドルフ二世は、余りすぐれた王様とはいえなかった。

その頃プロシアとよばれていたドイツは、フランスとの間に三十年戦争という泥沼のような戦争をはじめかけていた。

一六一八年にはじまったこの戦争は、最初はただの国内戦争でやはり宗教がからんでいたが、一般の人々にとっては全くどうでもいいような理由でダラダラと続き、一六四八年にやっと終わった。

この間に大勢の人が死に、フランスもドイツもへとへとに疲れ、政治も経済もメチャクチャになってしまった。

このくだらない三十年戦争の一番最初のきっかけは、ルドルフ二世が火をつけたものだった。

人によってはルドルフ二世は頭がおかしかったのだとさえ、言うほどである。

ケプラーはこの少し頭の調子のおかしいルドルフ二世のために、星占ないをしなければならなかった。

彼は、もっともらしい顔をして、

「陛下の生まれ月はこうこうで、星座はこうなっていて、今日は火星と木星の影響でこんな具合の運勢になっている。」

などとやらなければならなかった。、

こんな生活をしながらもケプラーは収入もあったし、大好きな天文学の研究、特にティコの観測資料のなかの火星の運動について思う存分調べることもできた。

ティコのやりかけのルドルフ表の作製も進んでいた。

この頃は全体として、ケプラーの一生のうちでもっとも幸福な時代だったといってもよかろう、

イタリアのガリレオ・ガリレイとは、実際に会ったことはなかったが、手紙のやりとりだけでごく親しい友人となっていた。 『神秘な宇宙』を読んだガリレオがその批評と一緒に

「私も地動説を強く信じている」と返事をよこしたのにたいして、ケプラーは、

「ぜひそれを発表してほしい。イタリアで具合が悪かったら、ドイツで発表すればよい」と熱心に勧めた。

ガリレオが望遠鏡を発明したときも、ケプラーはすぐ友人を通じて望遠鏡を送ってもらい、ガリレオがその望遠鏡で木星の衛星を発見したときは、自分もその衛星を見てガリレオの発見を確かめた。

さらに自分でも工夫して、ケプラー式の望遠鏡を考案したほどである。

しかしおもしろいことに、ガリレオもケプラーも地動説を信じていた点では、確かに共通していたが、そのほかの学問の面では、かならずしも考えが同じだったわけではない。

ときにはお互いの間違っていることを、激しく批判しあったりした。

たとえば、ガリレオはケプラーが星占ないで皇帝のご機嫌をとっているのが気にいらなかったし、惑星の距離を正多面体で説明しようとしたケプラーの考えには、全く興味を持たなかった。

一方ケプラーの方でも、ガリレオが彗星を地球の大気の中の現象だと説明したときには「それは大変な間違いだ」と強く反対した。

一六〇四年九月三十日、ケプラーは蛇使い座という星座の中に、突然今まで見たこともない大きな星が輝き出したのを発見した。

ケプラーは、それが今から三十年ほど前、ティコが観測研究したカシオペア座の新星と全く同じものであり、恒星と同じようにはるか遠い天のかなたに天の川をつくっている物質が、かたまったものであると発表した。

これにたいしてガリレオは、この新星もやはり天候などと関係のある出来事であると頑固に主張して、ケプラーにさからっていた。

この新星はのちに「ケプラーの星」とまでよばれて、ケプラーの名を永久に記念することになったが、ケプラーは生活のためにこの星について星占ないをやることも忘れなかった。 |

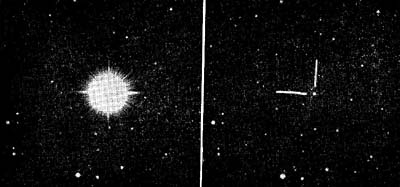

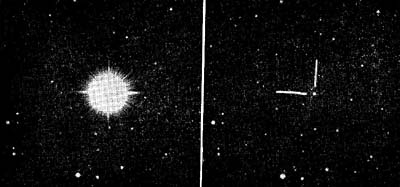

新星 1935年に現れたもの。

左は最大になったとき(3月10日)、右は最小のとき(5月6日)。

|

ただしそれは、星占ないを嫌ったケプラーらしい皮肉なものだったが、

「この新星は、私たち人間に確かに何か教えてくれようとして出現したのか、さもなければ全然何にも意味がないか、どちらかだ。

一番たしかなのは、本屋が大もうけすることだ。それだけは間違いない。

というのは、世のなかの学者先生は この星について一言しゃべりたくてムズムズしているからだ。

それが本になり、世間のあきめくらどもがあわててその本を買う。

どうかね、私の予言はたいしたものだろう。

こんな予言は誰かがやるだろうと思って、私が先に発表してみただけのことだ。

世のなかの予言者、星占ない屋、そして気違いみたいな連中は、さぞかしいろいろ勝手なことを占なってくれるだろうが、星占ないというのは、大体こんな程度のものだよ。」

ここでもケプラーが星占ないにはウンザリしている様子がよくわかるのだが、残念ながら星占ないは、さらに一生ケプラーにつきまとって離れないのであった。

6 「ケプラーの法則」 top

「火星は、確かに地球の外側をめぐっている惑星だ。それは火星の動きを調べてみれば、すぐわかることだ。

しかしその動きには、どう考えてもおかしな点がある。それは、ある時期には一晩でかなり速く動くことがある。

また別なときには、遅くなるように見えることもある。

それにもう一つ不思議なことは、火屋の明るさが、ある時はおそろしく明るくなり、ある時にはそう明るくは見えない。

それは、たぶん火星が私たちの地球に近づいたり、遠ざかったりするためと思われるのだが、何故もっと規則正しく行われないのだろうか?」

ルドルフ二世の星占ないをやりながらも、ケプラーは正しい天文学の問題を考え続けた。

あの夜空にいつも赤く輝やいている火星について、その動きの謎を追い求めていたのだ。

皆さんも一つケプラーになったつもりで図を書いて、火星の動きの謎を追いかけてみようではないか。

コンパスを持ってきて、中心に太陽(もうその頃はケプラーは完全に地動説を信じていた)をおいて、その周りに一つ正しく円を描く。

これが地球の回る道筋だ。地球は三六五日で太陽をめぐっている。

その外側にもう一回り大きな円を描いてみる。これが火星の道筋だ。

火星は六八七日で太陽をひとめぐりしている。

だから地球と火星の描く円の比率は、三六五対六八七ということになる。

円の周囲も直径も比率は全くかわらないからだ。

えがいた図を前にして、ケプラーは考えこんだ。

「さて、ここがおかしいのだ。

火星も地球も正しい円を描いて太陽をめぐるとすれば、それはやはりいつも同じ速さでなければ理屈に合わない。

ところがティコ先生の観測資料を調べてみると、どうもスピードが変るらしい。

仮にスピードが実際に変ると考えてみょう。

それがなぜ、途中でうまく調節されて、ひとめぐりはキチンと六八七日になるのか。

これはやはり何か決った運動の法則があるはずだ。どう考えても不思議だ。」

皆さんはケプラーと同じように、不思議だと思われるだろうか?

「もう一つ、どう考えてもわからないことがある。

地球と火星が太陽と一直線上になって並んだ時は、『衝(えい)』といって地球と火星がもっとも近づくことになるはずだ。

確かに衝の前後の火星は、うんと明るくなって、私たちに一番ハッキリと見えるようになる。

だから近づいていることは間違いない。

ところがどうも衝の時に、非常に明るくなる時と、明るくならない時とがある。

距離は近くなっても、火星の明るさのほうが変化して暗くなるのだと考えれば、説明はつかないこともないが、もっとチャンと納得のいく考え方はできないものだろうか?」

さて、皆さんは何かに気がつかれただろうか。

ここでケプラーは、断然大発見をしたのだ。

それまで太陽をめぐっている惑星の道筋を、円ときめこんでいたのが、間違いの元だったのだ。

惑星が太陽を回る道筋は、円ではなかった。

「楕円(長円)だ!

円運動以外に宇宙空間で何の支えもない天体が、とることの出来るただ一つの曲線運動といえば、楕円以外にない。

そうすれば火星の衝が地球に近かったり、遠かったりする理由も簡単に説明出来るじゃないか。

そして楕円の中心、いや楕円には中心といえるものは二つある。それは楕円の焦点という点だ。

太陽はたぶん、その点に位置しているのだ!」

皆さんは日常生活のなかで、普通の円や球はいくらでも見つけることが出来るだろうが、楕円(長円)はそう簡単には見つけられないだろう。

鳥の卵は楕円に近い形をしている。お皿のなかにも、少し細長い楕円をしたものがある。

安全ピンは、かなり細長い楕円形だ。

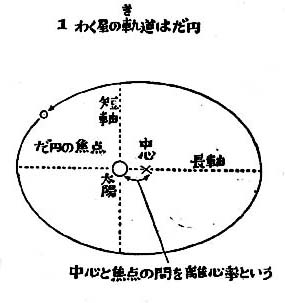

|

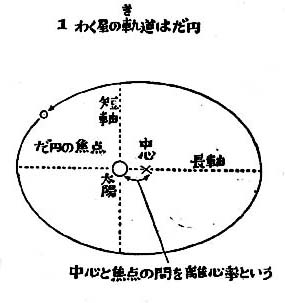

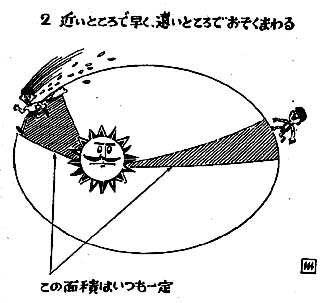

第一法則

|

第二法則

|

ケプラーは、惑星の描く道筋を円ではなくて、この楕円形であると考えついたのだ。

「ケプラーの法則」または「惑星運動の法則」というのがこれである。

法則は三つある。少しむずかしいのでわかりやすく説明してみょう。

「第一法則=惑星の描く道筋は、楕円形で、太陽は、その焦点の一つに位置している。」

正しい形の円なら、中心から計った半径の長さは全部同じだ。つまり、中心は一点しかない。

ところが楕円の場合は少しちがっている。楕円は細長い円なのだから、半径の長さは計る場所によって違ってくる。

しかし、中心をさがそうとすれば、見つからないことはない。

楕円の一番長い軸(長軸)を見つけてむすび、それを二等分した点が中心といえるのだ。

しかし惑星の道筋の場合、太陽は楕円の中心にいるのではない。

今度は楕円の短いほうの軸のなかで、一番長い軸を見つけて結んでみる(短軸)。 |

第三法則

|

ところがこの短軸は楕円の場合、かならず二本見つかり、しかも楕円の中心からかならず等しい間隔の処にある。

短軸と長軸のまじわる二点は「焦点」とよばれている。太陽は焦点に位置しているとケプラーは考えた。

つまり太陽は楕円の中心から少しはずれた点にあり、惑星の道筋はかならず太陽に一番近くなる点(近日点)と、一番遠くなる点(遠日点)が出来る。

この二つの点は、長軸と円周を結んだ点に当る。

また焦点と中心との間隔は、離心率または楕円率といって、楕円の形をきめる重要な数字となる。

離心率がゼロということは楕円の中心と焦点が同じことを意味し、つまり正円ということになる(結局、正円は楕円の一種ということが出来る)。

離心率が大きくなればなるほど、楕円の形は細長いものになってゆくのである。

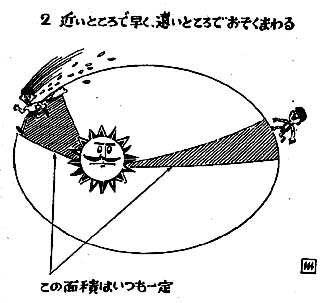

「第二法則=惑星の運動は、等しい時間で等しい面積を動くようになる。」

これも少しむずかしそうに聞こえるが、簡単にいうと惑星は太陽に近い処(つまり近日点の近く)では早く動き、遠い処(遠日点の近く)ではゆっくりと動くということだ。

これが今までケプラーを悩ましていた火星の運動の謎である、円運動では説明できなかった。

火星の太陽を回る速さの変化が、これでうまく説明がついたのである。

何故、楕円運動だとこのようになるかは、後にニュートンの引力と運動の法則によって、完全に説明出来るようになった。

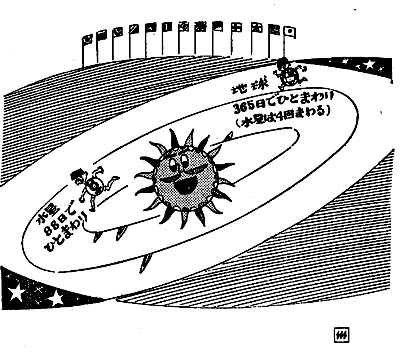

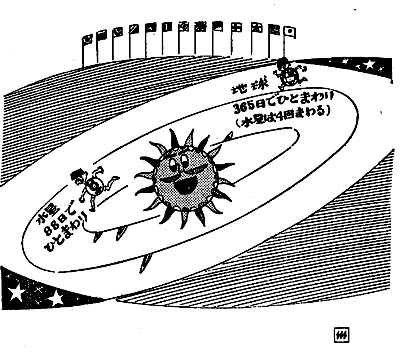

「第三法則=惑星が太陽をめぐるのにかかる日数(公転周期)は、太陽からの距離に比例する。」

つまり太陽に近い惑星は、少ない日数でめぐり、遠い惑星はゆっくり時間をかけてめぐる。

外側の惑星のほうが早くめぐるなどということは絶対におこらない、非常にキチンとした決りである。

この三つの法則が、いわゆるケプラーの法則といわれるものだ。

皆さんにはちょっとむずかしく思えるところがあるかもしれないが、よく考えてわかってほしい。

このケプラーの法則は、太陽をめぐる惑星についてばかりではない。

惑星をめぐっている衛星、さらに彗星や流星、ほかの恒星どうしの運動、そしていま地球の周りをグルグル回っている人工衛星、月ロケットや火星ロケットなど、およそ宇宙空間で引力の働きで運動している物体には、全部あてはまる大法則なのだ。

もちろんケプラーはこの法則を一度に全部発見してしまったわけではない。

発見するまでにはいろいろな苦労があったのはもちろんである。

第二法則と第一法則が先にわかり、一六〇九年に『火星運動の研究から導き出された新天文学』という本に、まず第二第二法則が発表された。

そのあと第三法則が発表されたのは、さらに考え続けて九年もたった一六一八年のことである。

その間ケプラーは、辛抱づよくコツコツと、火星の動きを追いかけまわしていたのだ。

ついでながらいうとケプラーは、一六一八年に第三法則を発表した本のなかで、おもしろいことを書いている。

それにはケプラーが、生まれながらにもっていた空想的な考えがたくさんみられる。たとえば、

「地球は一個の非常に大きな生物のような存在で、しずかに呼吸のようなことを繰返している。」

「すべての惑星は、太陽をめぐるのに美しいリズムに乗って運動している。

その運動はドレミファソラシドの音階にしたがっており、微妙な音楽を奏でているなどと奇妙な考えが述べられている。

ケプラーの法則のような大発見をしたケプラーが、なんでこんなおかしな考えを持っていたのか不思議である。

ところでガリレオは前に『神秘な宇宙』を読んで、ケプラーがおかしな考えをもっていることを知っていたので、惑星の道筋は楕円形だといっているということを聞いた時も、初めは「またケプラーが妙なことをいいだしたぞ」といって中々、信用しなかったともいわれている。

しかしこの惑星連動の三法則は誰がみても文句のつけようがないほど立派なものだった。

7 苦難のケプラー top

「バーバラ、もう私はプラーグが嫌になった。ここにいれば一応星占ないでお金はもらえる。

研究も何とか出来る。しかし皇帝ルドルフ二世のそばにいるのはもう嫌だ。

私までが頭の調子がおかしくなってくる。」

「それで一体どこへゆこうというのですか?」

バーバラはまたしぶい顔をしてグチをこぼした。しかし夫の研究のためには、強く反対もできなかった。

「オーストリアのリンツヘゆこうと思っている。あそこの大学で数学を教えてほしいという申込みがある。

リンツでならもう少し気楽に研究が出来るんじやないかと思っている。」

一六〇九年にケプラーの法則が発表されて以来、ケプラーの名声はあがったが、ケプラーは依然として嫌な星占ないを続けなければならなかった。

ところがケプラーの星占ないはよく当るといわれて、大名や貴族からの頼みが多かった。

ケプラーはそれにもうんざりだったが、何といってもルドルフ二世の城にいるのが嫌だった。

それにルドルフの弟のマティアスが、ルドルフに皇帝の位を退くことを求めて、城の中はゴタゴタとしていた。

すでに国内のあちこちで、勢力争いや宗教上のイザコザがおこって、二十年戦争のきざしが見え始めていた。

一六一〇年に一度、ケプラーはリンツヘいった。

そこで大学教授の仕事を引受けることをとりきめ、再びプラーグへ帰ってみるとプラーグは前よりも騒がしくなっていた。

すでにルドルフ二世は死んで、弟のマティアスが皇帝になっていたが、マティアスは天文学には全く関心がなかった。

ケプラーを一応、皇帝付き数学者にしてくれるとはいったが、給料を払ってはくれなかった。

そればかりかケプラーを邪魔者扱いにして、大名のバルレンシュタインにケプラーを引取ってくれと押付けたりした。

しかもプラーグには正体不明の伝染病がはやっていて、妻のバーバラはそれにかかっ、寝込んでいたし、ケプラーの三人の子供がそろって天然痘にかかり、一人は死んでしまった。

あとの二人もなおるまでに、長い日数がかかった。

そして不幸はさらに重なって、とうとう妻のバーバラが死んだ。

彼女はケプラーのような大学者の妻としては余り学問はなかったし、口数の多いグチばかりこぼしている女性であったが、体の弱いケプラーをよく助けて面倒をみてくれた。

しかも余り報われることなく、貧乏と不安な世の中にオロオロしながら死んでいったのであった。

ここではケプラーの変った性格が表われる。バーバラが死ぬとケプラーはすぐ次の妻探しはじめた。

「私には病気の二人の子供が残された。私も病気がちだが研究を続けなければならない。

私には研究を助けてくれる妻がどうしても必要だ。私にとって一番ふさわしい妻を探さなければならない。」

ケプラーの妻探しは火星の運動について研究したのと同じように徹底していた。

ケプラーが求めた一番いい妻の条件は次の通りだった。

――体が丈夫で、太りすぎても痩せすぎてもいないこと。

――女中のようによく働いて、不平不満をいわないこと。

――金持ちの女は気位ばかり高くて辛抱づよくないから駄目。

(このあたりは先生のティコ・ブラーエに似たところがある)

――頭のいい女はうるさいし、頭のよくない女は私の仕事を理解してくれないから駄目。

ちょうど中間ぐらいがいい。余り美人も駄目。

ケプラーはまるで星のカタログを作るように女性のカタログを作り、彼の条件に合う者と合わない者を一々、表につけた。

友人たちもケプラーの妻探しの変っているのにあきれはてたが、そのうち面白がって、

「働き者の女性がいるが、どうだろうか?」

「とても丈夫でよくいうことをきく人がいるけれど、少し美人すぎるんだ。それでもかまわないかい?」などとケプラーに勧める人も現れた。

結局ケプラーは、スザンナ・ロイティンゲルという孤児の女性を選びだして結婚した。

顔形頭の程度もまずまず、余り若くもなく働き者で、物静かなおとなしい女性だった。

ケプラーのこの実用一点ばりのような女性の選び方はまず成功だったといえよう。

一六一三年に再婚して以後、ケプラーが亡くなるまでの十八年間、夫婦の間にはゴタゴタはなかったし、五人も子供が生まれたほどだった。

一六二〇年にはさしもの大天文学者ケプラーをあわてさせた妙な事件がおこった。

オーストリアのリンツにいるケプラーのもとに、ケプラーの生まれ故郷ウィルテンベルグの噂話を持ってきた人があった。

いろいろ話をしているうちに、

「ところで、あなたのお母さんのカタリーナだが……。」

「ほう私の母………、もうかれこれ三十年以上も会わないが元気でいるんですか?」

「元気も元気、今年七十二才かな。元気すぎてちょっと困ったことになっている。」

「困ったことって、どんなことだろうか?」

「それが、カタリーナは魔女だという人があるんですよ。なんでも妖術を使うとかで………。」

「魔女? 冗談じやない。私の母は余り気だてのいいほうじやないけど、そんなことの出来る女ではない。何かの間違いじゃないだろうか。」

「それが、なんでも近所のご婦人と何年にもわたって仲違いをしていて、そっと毒薬をのませたという噂が広まって裁判ざたになっているらしいんですよ。」 |

魔女狩りの様子

|

「裁判? 裁判といったらまさか魔女裁判じゃないだろうね。」

ケプラーは本当に困ったことになった。何とかしなければならないと思った。

父を追い出したうえ口やかましく、下品でケプラーの面倒もろくにみてくれなかった母親で、生まれ故郷を離れてから一度も会ってはいなかった。

だが、いざ魔女裁判となると放ってもおけなかった。、

その頃のヨーロッパではまだ魔女狩りというおかしな一種の宗教裁判が行われていた。

キリスト教にとって、悪魔や悪魔の仲間のようなことをする人は、神の敵と見なされていた。

一方では星占ないや錬金術などという迷信が行われていたのに、一方では魔法を使うとか妖術を知っているという人をつかまえては裁判にかけ、拷問にかけてついには殺してしまうのである。

ケプラーの時代には、まだまだ中世暗黒時代の根強い悪習がたくさん残っていたのだ。

「よし、お母さんを助けにゆこう。」

ケプラーは、さっそくリンツをたって、母のいるウィルテンペルグヘ急いだ。

ケプラーの学者としての名声は、大いに力があった。

カタリーナは牢屋に入れられてひどいめにあっていたのを助け出された、

気の強いカタリーナは、それでもまだ自分をうったえた婦人に仕返しをするのだといって張り切っていたが、七十二才の老人の牢屋の生活は苦しかったとみえ、すっかり体が弱っており、その翌年この世を去った。

かなりわがままな女性であったが、不幸な母親でもあった。

8 『ルドルフ表』の完成と死 top

「私には、何としてもやらなければならないことがある。

それは、ティコ・ブラーエ先生に約束した『ルドルフ表』を完成して出版することだ。」

父は行方不明、母には死にわかれ、二人めの妻はむかえたものの、体の弱い二人の子供をはじめ大勢の子をかかえ、悪いことだらけのケプラーは、ドイツ皇帝マティアスには見はなされ、将軍バルレンシュタインは一銭もお金をくれなかった。 リンツの大学も給料をくれたりくれなかったりしていた。

三十年戦争でヨーロッパの国々は、メチャクチャになっていたのである。 そんなひどい生活のなかでも、ケプラーはくじけなかった。

「さて何とかして、この星表を出版しなければならない。しかし私は一文無しだ。一体どうしたらいいのだろう。」

『ルドルフ表』はティコの観測した七七七個の恒星のカタログに、さらにケプラー自身が観測した二一八個の恒星をつけ加えて、すでに出来上がっていた。

しかし誰もそんな星表を出版するのに、お金をだしてくれる人はなかった。

お金はケプラーが自分でつくらなければならなかったのである。

ケプラーは金づくりにかけずりまわった。お金のためには心にもない星占ないも、やらなければならなかった。

一銭もお金をくれない将軍バルレンシュタインの運勢図もつくってやった。

バルレッシュタインは三十年戦争でたくさんの手がらをたてて、勇名をとどろかせていた。

しかしケプラーの面倒は、ちっともみてくれなかった。

ようやくオーストリア政府が星表を出版するために、少しばかりの補助金をだしてくれた。

そしてあとはケプラーが自分でかせいだ金を加えて、やっと『ルドルフ表』が出版された。

一六二七年のことだった。

このカタログは非常に正確で、完全につくられていた。

このあと百年もの間ルドルフ表は、船乗りやヨーロッパじゅうの天文学者によって利用された。

イタリアのタスカニーの大公はケプラーの仕事を認めて、褒美に黄金の鎖を贈ってくれた。

しかしどうやら鎖は長くケプラーの手元にはなかったようだ。

一家のパンを買うために、たちまち売りとばされてしまったのである。

ルドルフ表を完成したケプラーはホッとしたことはしたが、依然として一文無しだった。 |

ケプラーがティコの観測資料をまとめてつくった

『ルドルフ表』

|

戦争はますます激しくなり、国内は、ひどい混乱状態だった。

いくらケプラーが大学者で名声を持っていても、先立つものはやはり金だった。

「よしもう一度、私はプラーグへいってみよう。

皇帝マティアスでもバルレンシュタインでも、誰でもいい。

話のわかる人の処へいって、私に支払うことになっていたはずの金を、払ってくれるように頼んでみよう。」

一六三〇年の秋、冷たい風のふく日であった。

ケプラーは妻や子供に別れをつげ、馬にまたがってプラーグへとむかった。

体の具合も余りよくなく、ケプラーはやっとの思いでプラーグに着いた。

マティアスもバルレンシュタインも、ケプラーに会ってはくれなかった。

宮廷の人たちのなかにも、ケプラーの頼みの相手になってくれる人はほとんどいなかった。

知っているかぎりの友人たちの間をかけずりまわったが、それは全く無駄な努力だった。

プラーグにこれ以上長くいても、何にもならないように思われた。

ケプラーはがっかりして再び馬に乗り、プラーグを去らなければならなかった。

リンツヘの帰り道、とぽとぽと歩く馬の背でケプラーはすっかり途方にくれた。

さらにゆくうちに冷たい雨と風にうたれて風邪をひいたのか、高い熱におかされてしまった。

「ああ、私は一体どうしたらいいのか。もう、生きてゆく気力も体力もなくなりそうだ。

リンツヘ帰ったところで、どうなるのか。

妻と子供は私がお金を持ってくるものと思って待っていることだろうに………。」

ケプラーがようやくの思いでたどり着いたのは、リンツの手前のラティスボンという小さな田舎町だった。

宿屋を見つけたケプラーは主人に断わる間もなく、ヨロヨロと部屋にはいり、ベッドの上に倒れてした。

「もう駄目だ。私は一生の間、数学と天文学のために働いてきた。

本も書いたし、惑星の法則を発見もした。

それにティコ・ブラーエ先生との約束の『ルドルフ表』も立派に仕上げた。

だが私に報いられたのは、一体なんだったろう。

貧乏と病気、お金のためにやってきた大嫌いな星占ない、そんなものばかりが一生、私につきまとっていた。」

高い熱にうなされながら、ケプラーは出来るだけ自分の生きてきたあとを思い出していた。

「そして今、この小さな田舎町の片隅で、知っている人は誰もいない。妻も子もいない。

こんなところで、私はいまにも死にそうに苦しんでいる。神様はどうして私にばかりこう冷たいんだろう。」

一六三〇年十一月十五日、その夜、大天文学者ヨハンネス・ケプラーは誰一人みとるものもない宿屋の一室で、息をひきとった。五十九才であった。

惑星運動の大法則の発見者にしては、余りにも気の毒な死に方であった。

しかしケプラーの法則は、いまでもチャンと生きている。

私たちの地球もそのほかの惑星も、キチンと彼の発見した法則どおりに、太陽の周りをめぐり続けているのだ。

top

**************************************** |