|

****************************************

HOME 概要 1

コペルニクス 2 ティコ・ブラーエ 3

ガリレオ 4 ケプラー 5

ハーシェル 6 ジョージ・ヘール

2 ティコ・ブラーエ

貴族の子として生まれた彼は、「天の城」と呼ばれる大天文台を建設、

地球が動くことを証明しようとして天体観測を行った。

1 ティコの生い立ち top

「なるほど、これはおもしろい本だ。だがしかし、これだけでは理屈がとおらない。

地球が動いているという証拠が見つからなげれば………。」

コペルニクスの『天体回転論』を読み終おったティコ・ブラーエは、こう一人つぶやいた。一五七〇年ごろのことと思われる。

デンマークの若い貴族でしかも天文学者だったティコ・ブラーエは、大胆にもコペルニクスの地動説を実際に証明してみようと心にきめた。

「地球が動いている証拠とは何か。たとえば目の前に指を一本立ててみる。

右の目で見たときと左の目で見たときとでは、指の位置が左右に動いて見えるはずだ。

つまり左右の目の位置のちがいが、指を遠くの景色に対して動かせてみせる。

地球もこれと同じに、太陽の周りを回っているのなら位置が変る。

きっと夜空のなかでも近くの星は遠くの星に対して少しずつ動いて見えるはずだ。」 |

ティコ・ブラーエの考えた地球の動く証拠は、むずかしくいうと「視差」または「年周視差」といい、見える差のことである。

はたしてティコはこれを見つけることが出来ただろうか? |

ティコ・ブラーエ

|

その前にティコ・ブラーエの生い立ちを簡単に、お話しておこう。

一五四六年十二月十四日、コペルニクスが死んで三年たったある寒い日だった。

「殿さま。オットー・ブラーエさま!うれしい知らせでございます!」

デンマークのエテル湖のほとり、ヘルシングボーリュ城の城主オットー・ブラーエは召使があたふたと駆けこんでくるのを待ちきれず、椅子から立ち上って叫んだ。

「うむ、生まれたのだな。子供は元気か? 男か女か?」

「はい。男のお子さまです。大変お元気で、奥さまもおすこやかに少しも変ったことはございません。」

ブラーエ家はよろこびで一杯だった。ブラーエ家はデンマーククとスエーデンと二つの国にまたがる何代も続いた名家で、現在でもその子孫はこれらの国々に住んでいるといわれる。

特にオットー・フラーエは、デンマーク政府の枢密顧問官という重要な地位についており、ヘルシングボーリュ城の城主だった。

そのブラーエ家に後継が生まれたのだった。

男の子はティコ・ブラーエと名づけられた。

ティコは十人兄弟の一番上の男の子で、上には姉が一人いるだけであった。

ティコはなに不自由なく、スクスクと育った。ところが、ここで少しおかしなことがおこった。

ティコの生まれるまえの話であるが――。

オットー・ブラーエの兄のヨルゲン・ブラーエがあるとき、オットーに冗談まじりで、

「おい、オットー、お前に男の子が生まれたら、わしにくれるかね。いいかい、一番初めに出来た男の子だよ。」といったのだ。

ヨルゲンには、子供が一人もいなかった。

それを聞いたオットーも余り本気にもせず「アー、いいよ」と答え、それならというので二人は書類を取り交わし、サインまでしてしまった。

これがおかしなことになる元だった。

ティコが生まれると、ヨルゲンはさっそくオットーのところにやってきていった。

「さあ、オットー、約束だぜ。ティコをわしによこすのだ。」

「なんだって、ティコをよこせ? そんな馬鹿なことがあるかね。」

「馬鹿なものか、ちゃんと書類もあるし、おまえのサインもはいっている。男の子が生まれたら、わしにくれると書いてあるわい。ティコはわしのものだ。」

「おいおい、そりゃ、大変だ。ティコは大事なわしの後継だし、このあと男の子が生まれるかどうかもわからん。第一、家内によく相談をして………。」

「なにいっとる。奥さんなんぞに相談してたら、面倒くさくなるばかりだ。では、もらってゆくぞ!」

ずいぶん乱暴な話だが、ヨルゲンはむりやり、生まれたばかりの赤ん坊をかかえて持っていこうとした。

「ちょっと待ってくれ」とオットーは、ヨルゲンが帰るのをあわてて止めた。

連れて行く、行かせないでオットーとヨルゲンのあいだには兄弟喧嘩が始り二年ぐらい、ゴタゴタとすったもんだが繰返された。

しかしそのうち、オットーに二人めの男の子が生まれると、いざこざは自然とおさまってしまった。

ヨルゲンがまたやってきて、「では、これで文句はあるまい。ティコをもらってゆくよ。」といって、ティコをつれて、自分の家へ帰っていった。

こんなわけで、のちの大天文学者ティコ・ブラーエは生まれて一年ぐらいで、本当のお父さんの手元を離れ、伯父さんのヨルゲン・ブラーエの手で育てられることになったのである、

ヨルゲンの家も貴族でお金持ちだったので、ティコはここでも何の苦労もなく、のんびりと成長した。

しかも彼は、並はずれて頭のするどい少年であった。

一五五九年、ティコが十三才になったとき、伯父ヨルゲンは、いずれはティコもデンマーク王に仕える政治家になるのだからとコペンハーゲン大学に入学させ、哲学や修辞学(いまの文学のようなもの)を勉強させることになった。

「ヘーエ、十三才で大学へはいるなんて、さすがは大天才だなあ。」

などと感心する人があるかもしれないが、この頃の大学はいまの大学よりも、ずっと程度が低く中学上級から高校一年ぐらいの内容で、大体お金持ちや身分の高い家の子供は、少しぐらい若くても入学出来たのである。

別に驚くほどのことはない。

このようにして、ティコ・ニブラーエはフ若いころから、学問の方面ではとてもめぐまれたスタートをしている。

ガリレオやケプラーのように、貧乏のなかで苦労して研究を続けた人にくらべると、とても幸せだったわけである。

2 若い天文学者 top

大学に入学したティコ・ブラーエは、いささか伯父の期待に背いた。

ティコは伯父から勉強するようにいわれた哲学や修辞学などには、さっばり興味がなかった。コペルニクスと同じように、ティコは数学と天文学に関心を持った。

一五六〇年八月二十一日、ティコが十四才のときのことだ。

「これ、ティコ、おまえは天文学に興味を持っているようだが、今日、日食があるのを知っているかね。」教授の一人がティコをつかまえてそんなことを質問した。

「いえ。知りませんが。そんなことがどうしてわかるんですか?」

「そりゃ、わかるんじゃ。暦にちゃんと書いてあるわい。午後の三時に始るということじゃ。何でもずっとヨーロッパの南の方のイスパニア(いまのスペイン)という国では、太陽が全部、隠されてしまうそうじゃ。」

ティコはどうして日食の予報ができるのか、不思議でたまらなかったが、とにかく楽しみにしてその時間を待った。やがて午後三時すぎ、太陽の右下の隅が虫が食ったみたいに欠け始め、しだいに西から東へとすすんで一時間ほどで終わった。 |

閉じられた戸のすきまから漏れる光で、椅子の背に映し出された日食

|

|

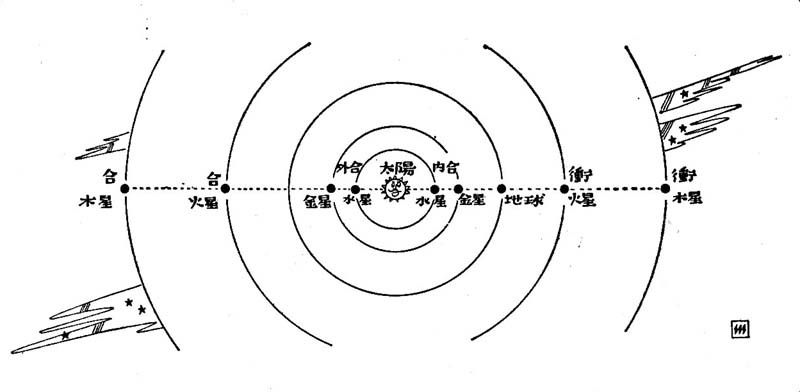

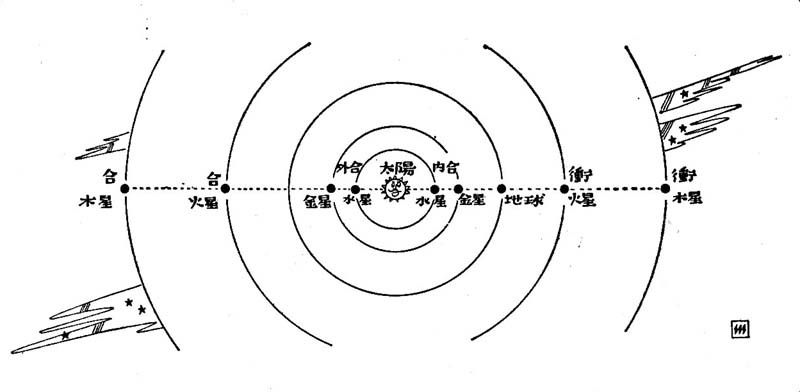

地球より太陽に遠い惑星が、太陽と同じ方向にきたときを「合(ごう)」といい、反対にきたときを「衝(しょう)」という。

水星や金星には、「内合」と「外合」の二つの合がある。日食、月食はこうしておこる。

|

日食――日が蝕(む)しばまれる、食べられるといわれるように、ずっと昔には天には目に見えない悪魔や怪物がすんでいて、太陽をのみこんでしまうのだと人々が信じていた時代もあった。

しかしティコの生まれた頃には、すでに日食の原因は、太陽と地球のあいだに月が入り込み、ちょうど一直線上になったとき、月が太陽面をおおい隠しておこる、ということぐらいはわかっていた。

しかも驚いたことに、この次にはいつどこでどんな日食が見られるかということは、ティコの時代はもちろん、もっと昔の紀元前からわかっていたのだ。

そんなすばらしい発見をしたのは、実をいうとどこの国の人で、いつ頃の時代かは残念ながらよくわからない。

ただ紀元前三〇〇年、いやそれよりもっと前かもしれないのだが、メソポタミア(いまのイラク)地方に栄えていたカルデア人は非常に熱心に天体を観測していた。

やがて彼らはあるきまった周期、十八年と十一日というちょっと半端な年数で、同じような日食が繰返すことを知ったのだ。

カルデア人たちはこれを「繰返す」という意味の言葉でよんだのだが、のちギリシア人にこの知識が伝えられ、ギリシア語でも「繰返す」という意味の「サロス」とよばれた。

このサロスの周期を知っていれば、日食がいつどこでおこるか、ちゃんと予報が出来たのだ。

しかし実際には月の運動はとても細かい変化があるし、十八年十一日の周期にもほんの少し半端があるので、かならずしもピッタリとはゆかないこともある、中々ややこしいものだった。

ティコはもちろん日食がどうしておこるか、またサロスのことも知っていた。

しかし同時にそれには多少のズレがあったり予報がかならずしも当らないことが、不思議でたまらなかった。

一五六〇年の日食を眺めたことが、ティコの天文学への情熱をいっそうかきたてたといっても間違いではない。

それからのティコは手にはいるかぎりの天文学についての本や、暦を取り寄せてむさぼり読んだ。

その本のなかには天動説のことをくわしく書いたトレミーの有名な『アルマゲスト』や、コペルニクスの『天体回転論』ももちろんはいっていた。

ティコの天文熱にうんざりしたのは、伯父のヨルゲンだ。

折角、立派な政治家にしたてようというのに、ティコは空ばかり見つめていて、何の役にもたちそうもない勉強をしているのだ。

ヨルゲンにとっては、コペンハーゲン大学の三年間を、ティコは全く無駄に過してしまったような気がしてならなかった。 ヨルゲンは何とかしてティコの天文熱をさましてやろうと思って、ベデルというティコより四才年上の家庭教師をつけ、一五六二年に、ドイツのライプチヒ大学へ留滯させた。

もちろん法律学の学生としてである。

しかしヨルゲンの願いもむなしく、ライプチヒでの三年間も、ティコの天文熱をさますことは全くできなかった。

ペデルが起きているあいだは、ティコもおとなしく法律の勉強をしているようにみえたが、ペデルが寝てしまうと、ティコはさっさと家の外に出て、夜空を眺めていた。

こづかいはすべて、天球儀や観測器械、天文の本などを買うことに使ってしまった。

明けても暮れても天文のことで頭の中が一杯なティコを見て、さすがのベデルも最初はあきれかえり、その次にはむしろ感心して、それならいっそのことティコを天文学者にしたほうが、本人のためにもいいのではないかと考えるようになってしまった。

家庭教師がこんな調子だから、ティコはますます天体観測と位置の計算などに熱中し、十七才のときにはすでに専門家以上の実力を持つようになった。

一五六三年には木星と土星が天空の中で「合(ごう)」という現象をおこした。

合というのは、見かけ上、二つまたはそれ以上の惑星が、同じ位置にならんで見える現象で、特に土星と木星の合は、二十年に一度しかおこらないものである。

ティコはその現象のおこる日時を自分で計算してだしてみたところ、『アルフォンソス表』(第一章でお話したスペインの王様アルフォンソスの作った天体暦)では一ヵ月も間違って予報してあり、ドイツでつくられた『プロイセン表』も全く間違っていることがわかった。

このようにティコの天文に関する知識はすばらしいので、家庭教師のベデルも、彼の才能を認めないわけにはいかなかった。

そのうえティコにとってもっと都合がいいことに――いや、そんなことをいっては申しわけない―― 一五六五年の六月育ての親である伯父のヨルゲン・ブラーエが亡くなってしまった。

伯父がつかえていたデンマーク王フレデリック二世が、馬に乗ったまま川におち、ヨルゲンはそれを助けようとして川にとびこみ、肺炎をおこしてしまったのである。

結局ティコはヨルゲンの後継として、ヨルゲン・ブラーエ家の主人となった。

もう誰もティコの勉強を、とやかくいう立場の人はいなくなった。

「伯父さん、すみません。しかしこれで僕は自由だ。法律学や哲学はもうたくさん、僕はおおっぴらに天文の勉強をさせていただきますよ。」

たまたま、その一ヵ月まえライプチヒから帰っていたティコは、伯父のお葬式をすませると、胸をはってこう叫んだものである。

3 変り者ティコ・ブラーエ

top

ところでこの若い天文学者、青年貴族でもあったティコ・プラーエは、かなり風変りな人間だった。

ティコが天文学に示した情熱は人並以上というより、少しどうかしているのじゃないかと思われるくらい異常なものだった。

それにティコははげしい性格の持ち主で、怒りやすく短気で始終、喧嘩ばかりしていた。

学者としても型やぶりだった。

彼は一ヵ所にじっくり落着いていられない男で、コペンハーゲン大学で三年間勉強し、ドイツのライプチヒ大学でまた三年、さらに伯父が死んだあともドイツのウィッテンベルク大学、ロストク大学とわたり歩いて勉強し、少しも腰が落ちつかなかった。

彼がロストク大学に学んでいた頃のティコの短気で乱暴な性格を示す、有名なエピソードがある。

ある夜ティコは大学の教授のところへ食事によばれた。

同じ席にはやはりデンマークからきていた貴族の留学生がいた。

ところがこの男、何となく自分の学問を鼻にけるので、負けずぎらいのティコははなはだ気にいらない。

おまけに教授の美しい一人娘のご機嫌ばかりとって、自分の自慢話をしているのも、ティコの気にさわった。

我慢できなぐなったティコは、教授の家に呼ばれていることも忘れて怒鳴った。

、「おい君、さっきからえらそうに数学が得意なようにしゃべっているが、私のまえで数学の自慢話はやめたほうがいいぜ。」

その男も負けずに、やりかえした。

「これはこれはティコ・ブラーエ殿。しかし数学はあなただけのものというわけじゃなし、いつぞやの試験では、私が百点満点で、あなたは八十点だったこともある。一人よがりはいけませんよ。」

「生意気な!」

ティコは真赤になって、いきなり片手の手袋をぬいで、その男に投げつけた。

彼は中世のしきたりで決闘を申し込んだことを意味している。

教授がびっくりして止めるのもきかず、二人は剣をとって家の外にでた。

「ゆくぞ!」というわけで、二人はチャンチャンバラバラと決闘を始めた。

まかり間違えばティコは、二十才の若さで命をおとしたかもしれなかった。

しかし残念ながら、ティコの剣術の腕前は、天文学や数学ほどではなかったらしい。

相手のほうがはるかに強く、ティコはまるで子供のようにあしらわれ、あげくのはてにいつも得意になってうごめかしていた鼻の頭をバッサリ切り落されてしまった。

さんざんな目にあったティコは、鼻がなくてはみっともなくて外も歩けない。

しばらくのあいだ人前に出られなかった。

しかし器用なティコは自分で鼻の型をつくり、細工師に命じて金と銀の合金で鼻をつくらせ、それをはめて人前に現れ、人々をびっくりさせた。

うわさによると、しまいには合金の鼻を得意気に「さわってみろ」などというので、ティコの家を訪問した人は、うす気味悪くて困ったという話である。

|

日食(太陽の月の影)、月食(太陽の地球の影)はこうしておこる。

|

もう一つ、ティコのおかしなところは、星占ないを信じていたことだ。

もともと、ティコが天文学に興味を持ったのは星占ないが原因だった。

彼は天体現象はすべて人間世界に関係があることを信じてうたがわなかった。

しかもティコ自身、かなり迷信ぶかいところもあり、旅行しているあいだに野兎を見かけたり、顔がしわくちゃのおばあさんに出会うと、「アー、この旅行は縁起が悪い」といって、途中で帰ってきてしまったという。

一五六六年十月二十八日ティコがロストク大学で学んでいるあいだに、満月が地球の影にはいって暗くなる現象――つまり、月食が見られた。

このときティコは星占ないをやって、かなり有名になった。

といっても星占ないが見事に当ったからというわけではない。

ティコは月食のおこった夜、地球上に何か変ったことがおこると予言して、わざわざロストク大学の庭に自分で作った詩を掲示したものだ。

月は地上の人間に精気をあたえる。

満月は特に勇気と活力をあたえてくれる。

月がむしばまれる夜。

人間は精気を失うだろう。

三日月と星をシンボルとする国。

マホメットの教えを守る国。

トルコは月の影響をより強く受けている。

この夜、トルコの大スルタン。

イスマイル・アリ・ハリ・アクマッドは、

精気を失って衰え、死ぬだろう。

その頃のトルコは、ヨーロッパの国々に恐れられるほど強大な勢力を持っていたが、一体ティコはどういうつもりで、こんな予言をしたのか、本当にそう信じていたのだろうか。人々は半信半疑だった。

ところが何と何日かたって、トルコの大スルタンが死んだというニュースが伝わった………。

「おいおい、本当にトルコの大スルタン、イスマイル・アリ・ハリ・アクマッドが死んだんだってさ!)

「へエー、じゃティコの予言は当ったのか。」

「ヒエー、えらいもんだ。ティコは、大星占ない家だ!」

たちまち二十才の若い学生ティコは大学者にまつりあげられ、大学じゅう、いやドイツ国内全体にまで名が知られるようになってしまった。

しかし日がたつと、今度は「なあんだ」ということがおこった。

「なんだい、トルコの大スルタンは、月食がおこる三日も前に実際は死んでいたんだってさ。」

「それじゃ、ティコの予言はデタラメじゃないか。月食はスルタンの死んだのとは、関係はなさそうだね。」

ティコは「ウーム」と唸ったきり、何とも返事はできなかった。

たちまち昨日までの大学者は、面目まるつぶれになってしまった。

大体、星占ないというものはこのくらいのもので、まず迷信と思ってよろしい。

しかしこれにもこりず、ティコは一生、星占ないを信じていたようだ。

というよりティコの生きていた時代が、まだ天文学と星占ないを切り離すことができないような時代であったのだ。

ロストク大学での勉強を終わったティコは、さらに各地をめぐり歩いていた。

細かいことはわかっていないが、彼が二十四才ぐらいから二年ほどのあいだはアウダスブルダの教会で、化学の研究にふけっていたといわれる。

この頃のテコは天文学よりむしろ化学に興味を持っていたようでもある。

一五七一年、ティコはいったん、デンマークへ帰った。

というのは、ティコの本当のお父さんオットー・ブラーエが亡くなったからだ。

しかし化学の勉強は熱心につづけ、母の兄にあたるステノーペレに頼んで、父の別荘のあったクヌードストルプの町にあるヘリツブド城の中に、化学の実験室をつくってもらった。

この頃ティコ・ブラーエの名前を全ヨーロッパにとどろかすような大事件がおこったのだ。

いや、この事件によってティコは、天文学の歴史のうえに、永久に消えない名を残すようになったのである。

ティコはこの点でもとても運のいい人だった。

4 「ティコの星」 top

一五七二年十一月十一日の夜、ヘリツブドの城の実験室から自分の家へ食事に帰る途中だった。

ティコは召使をおともにつれて夜道を馬に乗ってすすんでいた。

デンマークの十一月といえばもうかなり寒く、ティコは肩をすくめて空を見上げた。

夜空はすみきっていて星が氷のようにキラキラと輝いていた。

「おや?」

そのときティコの目にはおそろしく明るく光る一つの星が映った。

彼はカシオペア座のWの字の形のすぐそばに、びっくりするほど大きく輝いていた。

「はて、あの明るい星はなんだろう。惑星があんなところにあるはずがない。

惑星としても、こんな明るい惑星は木星か金星よりほかにありえない。」

ティコは召使をよんだ。

「お前にもあのすばらしく明るい星がわかるだろうな。わしの目の狂いではないな。」

「はい、旦那様。ハッキリ私にも見えますが………。」

「フーム、これは、ただごとではないぞ。」

ティコは、細かく星座の並び具合を調べた。

どう考えても昨日まで、この位置にこんな明るい星があったはずがない。

今まで全く星がなかったところに、突然星が現れて光りだしたのだ。

ティコの頭にすぐうかんだのは星占ないのことだった。

こんな異常な現象はかならず地球のうえに何か悪いことがおこる前ぶれに違いない。

これはくわしく観察してみる必要がある、ティコはそう考えた。

見なれない明るい星は、あくる日の夜もそのまた明くる日の夜も、ちゃんと同じところに輝き、しかもますます光が強くなるようにみえた。

「ホホウ、日がたっても位置をかえない。しかも一晩じゅう眺めても、ほかの星座の星々とくらべて、動くようすもない。

ということは、この星が星座をつくっているほかの星々と同じように、うんと遠いところにある証拠だ。」

驚いたことに、この星はさらにもっと明るくなり、昼間の空にもハッキリと白点をうったように見えるようになった。

ティコは、さらに熱心に観察を続けた。

この星はいちじは、金星よりも明るく、白く光って見えたが、その年の末には少し暗くなり色も赤みをおびてきた。

翌年二〜三月ごろには一等星ぐらいの明るさになって、色も黄色に変った。

四〜五月には二等星くらい、七〜八月に三等星とだんだん暗くなって、さらに年をこえた一五七四年はじめにも、まだチャンと見えていた。

しかし明るさは五〜六等星ぐらい、色もにぶい灰色のようになり、やがてその年の三月には全く見えなくなった。

前後十七ヵ月もこの星は肉眼に見えていたのであった。

一五七三年、ティコはまだ星の見えているうちに、新しい星という意味の『デ・ノバ・ステルラ』という本を書いて発表した。

それには、この星の現れた原因がこう説明されている。

「この星は、カシオペア座の近くを流れている天の川の中に現れた。

おそらく天の川をつくっている宇宙エーテルが、太陽の光をうけて発火し、爆発をおこして宇宙空間にひろくひろがってゆく現象が、このように見えたのだろう。」

もちろんこの考えはあたっていない。

今まで星が見えなかったところに、突然星が光りだし、また再び消えてゆく現象は、現在「新星(ノバ)」と呼ばれている(この「ノバ」という言葉はティコの本のタイトルからはじまった)。

新星といっても全く星がなかったところに新しく星ができるわけではなく、私たちの肉眼には見えなかったような暗い星が、爆発をおこして空間にとびちり、消えてなくなるとき、一時的に明るく見える、いわば星の自滅作用のようなものである。

しかし新星が一種の爆発であるというティコの説明は、かなり現在の考えに近いし、きわめて独創的であったといってよい。

ただし、その説明のあとがいけない。

いつものように星占ないだからである。

「この星が最初、金星のように明るく、白く光っていたのは、地球上にいいことをもたらしてくれると思われたが、年をこえて火星のように赤くなった。

これは大変悪い知らせである。

このため、地球上には、戦争、謀反、王様の災難や死、都市がこわされ、旱魃(かんばつ)、大火、疫病、毒蛇の害がつづいておこる。

最後に星が土星のような暗い灰色で終わったのは、貧困や死や虐殺のおこることを予言している。

また紀元一三四年に、ギリシアの天文学者ヒッパルコスが、さそり座に新しい星が現れたのを発見したとき、ギリシアがほろび、ローマ帝国がおこるのを予言したといわれる。

今回の星も、きっと政治や宗教に大きな変動がおこることを意味している………。」 |

ティコのもっともらしい星占ないは、かなり評判になった。 |

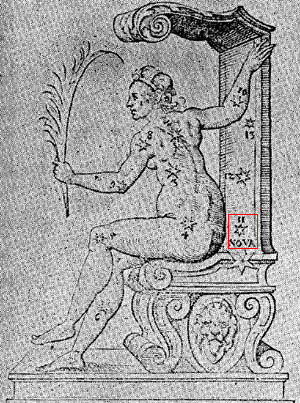

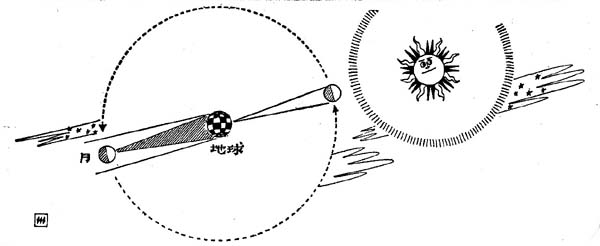

カシオペア星座図。

NOVA(ノバ)と書かれてあるのがティコの星である。

|

もっともこの星は十七ヵ月も空に見えていたのだから、そのあいだには広いヨーロッパのどこかで、かならず人が死んだり、戦争がおこったり、災害がおこっただろう。

当時の星占ないにはまことに都合のいいことだった。

一五七二年八月二十五日、その頃盛んだったルターの宗教改革運動に反対して、フランスでカソリック派が、プロテスタント派の人々を大勢殺した。

これはサン・バルテルミーの虐殺事件と呼ばれているが、この事件が新星の出現と関係がある、などと世の中の人々は真面目になって考えたものである。

星占ないはともかくとして、ティコの書いた『デ・ノバ・ステルラ』は、非常に有名になり、ヨーロッパじゅうの人々が、当時二十六才の天文学の天才ティコ・ブラーエの名を知ったのであった。

そのときからこの新星は、「ティコの星」とよばれることになったのである。

しかし一説によると、「ティコの星」を発見したのは、ティコではないともいわれている。

この年の八月にすでにでオランダのホル、ワルダという人が、まだこの星がズッと暗いうちに、この星を認めたともいわれているし、ティコが発見した十一月十一日より前に、その星を確かに見たという人は、何人かいるらしい。

しかし当時、ティコほど熱心に観察研究し、その星について一冊の本まで書いた人は、ほかにいないのだから、やはり「ティコの星」という名は、彼の功績をたたえる意味で少しもさしつかえはない。

ティコにとって一五七二年という年は、とても幸福な年だった。

つまり「ティコの星」で名声を得ることも出来たし、ある女性とめでたく結婚することも出来た。

ただこの女性は、(どういうわけか、名前がハッキリわかっていない)普通の家庭の娘で、貴族の身分ではなかった。

その頃ティコのような貴族は、かならず貴族の娘と結婚するのがきまりだったので、親類や友人たちはみんな彼の結婚に反対した。

しかしティコは「貴族の女は、贅沢で気位ばかり高くて辛抱強くないし、文句ばかりいう。学者の妻にはふさわしくない。私は普通の家庭の娘をもらうのだ。」といってがんばった。

結局、ティコは自分の意見を押し通し、その娘と結婚することが出来た。

この結婚は幸福でティコは八人の子供が出来たが、惜しいことにこんなにたくさんの子供の中から学者となって、ティコの仕事の後継をした人は、一人もいなかった。

5 「ウラニボルグ」の建設

top

一五七六年二月、ティコはドイツのパーセルというところを旅行していた。

そこへ突然デンマーク国王フレデリック二世からの使いがきて、王様がティコにじきじき話がしたいから、すぐデンマークに帰るようにという王様の手紙を伝えた。

さっそく帰国したティコはお城に出かけていった。

「ティコ・ブラーエよ。そなたがこのデンマークを離れて、外国へいくということを聞いたのだが、何か気にいらないことでもあるのか?」

「はい。私はドイツのバーゼルに住みたいと思っております。」

「それは一体どういう理由か。デンマークが嫌になったのか?」

「いえ、とんでもない。デンマークが嫌いになったわけではありません。

ただ、天文学の研究のためには、デンマークは北によりすぎていて、南の方の空がよく観測できません。

そのうえ、ここには充分な観測設備もございません。

またドイツには私の仕事を理解し協力してくれるたくさんの友人や立派な学者がおります。

それに学問の中心地イタリアにも近いので、大変便利だと思います。

私がドイツに住みたいという理由は、ただ天体研究のためだけです。」

「左様か………」

国王はちょっとガッカリしたような顔をされたが、なおティコを説得した。

「実はそなたは、わがデンマークの誇りなのだ。

どこの国の国王に会っても、わしがおまえを宮廷に召しかかえているということで、うらやましがられる。

わしはそなたをよその国へやりたくないのだ。

第一、わしがそなたを追いはらったなどと思われたら、ほかの国にたいしてもきこえがよろしくないではないか。

何とか思い直して、この国にいてくれる気はないのか。」

「ハア、私も彼は少し気になるのですが、もはやバーゼルに永住するように決心してしまったのです。」

「困ったな………」国王はしばらく考えこんだのち、

「それでは、こうしてはどうじゃ。

確かにデンマークは天体観測には不便かもしれないが、とにかくわしにできるかぎりのことをさせてもらいたい。

わしはお前に充分な土地と設備をあたえる。

観測器械はどんなものでもヨーロッパじゅうから取り寄せてやる。

金はいくらかかってもかまわぬ。

世界一の天文台を建設してそなたをそこの主人にして、一生わしが面倒をみょうと思うがどうだな。」

さすがのティコも、国王の申し出には、びっくりしてしまった。すぐには返事もできないので、いったん国王の前からひきさがって、親しい友人と相談をした。

相談の結果は、やはりその申し出をお受けしなければなるまいということだった。

ティコも心をきめた。

国王がこれだけ自分のことを考えてくれるのなら、デンマークにとどまってもよいと思ったのだ。

国王はただちにコペンハーゲンの港の近くにあるベーン島という小さな島を、ティコにあたえることにした。

ベーン島には、古い僧院があったが、それを作り直して、お城のような立派な天文台を建設しようというのだ。

一五七六年八月八日、この大天文台の礎石がおかれた。

この日はティコがみずから星占ないをしてきめたのだが、太陽が木星と一緒にしし座にあり、月はみずかめ座のおめでたい点に位置して、大変な吉日だったという。こんなところにも、かならず星占ないが関係してくるのである。

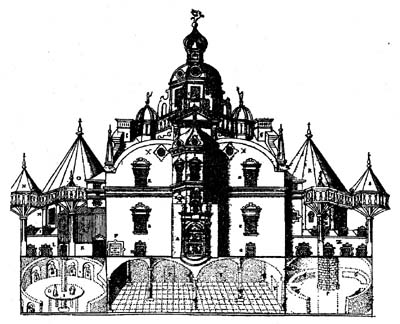

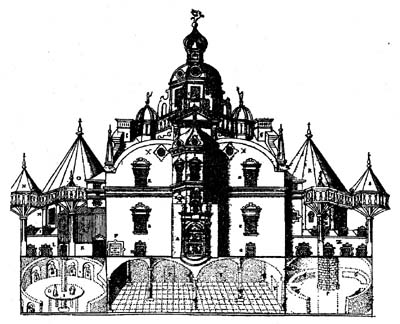

やがて非常にたくさんの金をつぎこんだ大天文台――というよりもお城のように立派な建物が、ベーン島の上に出来上がった。 |

国王がティコのために作ってくれた

ウラニボルグ(天の城)天文台

|

驚いたのは、コペンハーゲンの市民たちだ。

「おい、おい、あのすばらしい建物は、一体なんだろう。誰が住むのかな?」

「あれを知らないのか。ティコ・ブラーエ様の天文台だ。」

「ヘーエ、ティコ様の勢いってのは、たいしたものなんだなあ。」

「そりゃ、そうさ。ティコ様は世界一の大天文学者、それに国王のフレデリク二世様が後ろ楯についてござる。」

「そうするとなんだな。ティコ・ブラーエ様はさしずめ天の王様ってとこだな。」

まさにそのとおりティコ・ブラーエは、この大天文台に「天の城」――ウラニボルグ――と名をつけ城主におさまったのだ。

「天の城」の入り口には、こう書かれていた。

『こはウラニアに至るの門なり。低き憂いはさげすまる。』 やさしくいうと、

『ここは、天の世界にいくための入り口である。

人間界のつまらないことにクヨクヨするのは、一番くだらないこととして軽蔑される。』

という意味になる。

「フン、こんなでかい城に住んでいれば、クヨクヨすることはないだろう。」

と思った人も少なくなかっただろうが、ティコはそんなことはおかまいなし、国王がいくらでもお金を出してくれるので、やりたい放題のことを始めた。

といってもそんなデタラメなことをしたわけではない。

金にあかして、ヨーロッパじゅうからありとあらゆる天体観測用の装置を集めたのだ。

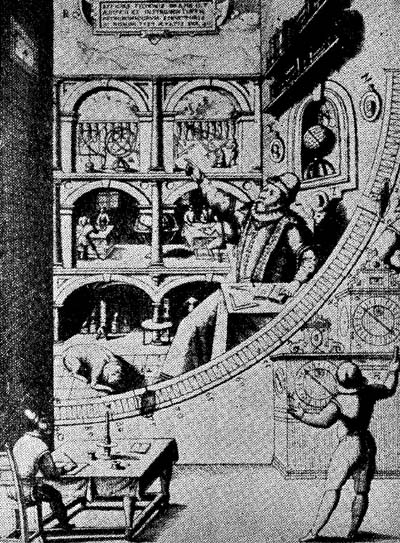

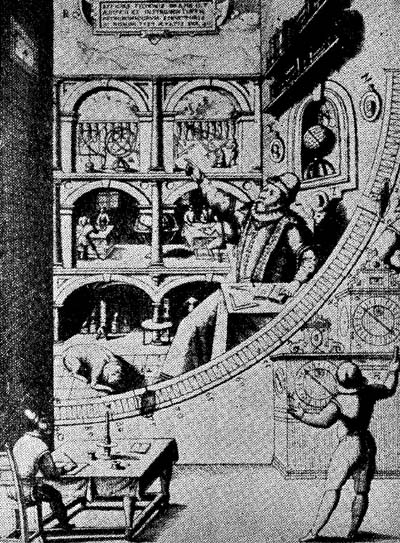

その頃の観測器械といえば、十字棒、壁四分儀、アストロラーベ、天球儀、三角尺、渾天儀(こんてんぎ)などというものだった。

特にティコが自分で工夫した壁四分儀という装置は、その頃としては世界最大のものだった。

これは天の南北に正しく面した壁に、直径三メートルのものすごく大きな半円弧の目盛をとりつけ、目盛のところに円弧上を移動するのぞいて見るための接眼孔があり、円弧の中心にあたるところに対物孔がつくられている。

観測者は天体が対物孔と接眼孔を一直線に通って見えるようにして、天体の正確な位置を調べたものである。

目盛の部分が大きければ大きいほど、細かい角度が計れることになる。

ティコはこの装置で角度の一〇分(一度の六分の一)まで、計ることが出来たといわれている。

こういった装置をウラエボルグ天文台に備見つけたティコは、自分は椅子にふんぞりかえり、弟子たちを自分の手足のように使って天体を観測したのである。

しかしティコがいくら頑張っても、それ以上にくわしい観測は肉眼ではできなかった。

もっと細かく観測するためには、望遠鏡の力をかりなければならない。

残念ながら、当時はいくらお金を使っても、望遠鏡だけは手にはいらなかった。

それも仕方ないことだった。

ティコの生きているあいだに、誰も望遠鏡を発明してくれなかったからだ。

こうしてティコは、現在「望遠鏡が発明される以前の最大の観測家」とよばれるようになった。

だがこれはティコの悲しい限界を表わすものでもあるのだ。 |

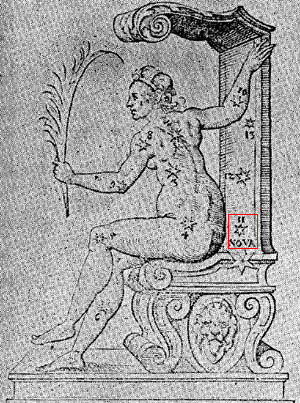

テイコのつくった巨大な壁四分儀――左上のあなが対物孔、

右横の時計の上に接眼孔があり、それをとおして観測するわけである。

中央のティコの全身像は、ウラニポルダの仕事をえがいた

壁画の一部である。

|

6 「視差(しさ)」を見つけよう

top

「何といったって、視差を見つけなければならない。

コペルニクスの地動説は、トレミーの天動説から地球と太陽をおきかえただけでただの仮説にすぎない。

だが私はかならず地球が動いているという証拠を見つけてみせる………。」

この章の一番最初に、ティコが考えた地球の動く証拠について書いておいた。

ウラエボルグ天文台の主人になったティコは、いよいよ地動説の証拠さがしに全力をあげることになったのだ。

地球が太陽の周りを回っているとすれば、近くの星は遠くの星にたいして動いて見える。

彼はたぶん一年を周期とした小さな円運動か、または長円の形の動きとして見えることになる。

ティコはまず、太陽や月や惑星など地球にごく近いと思われる天体の距離を計ることに力をいれた。

この結果、月は地球の半径(その頃は約七、一四○キロと計算されていた)の五十二倍の距離(三七万二三〇〇キロ)にあり、太陽は月までの距離の二十倍(七四二万六〇〇〇キロ)、土星は月の距離の二三五倍(八、六九五万キロ)という数字がだされている。

月と地球のあいだの距離は現在では、約三八万四、四〇〇キロとなっているから、ティコの計算はかなり正確であるといえる。

太陽と土星は一番地球に近いときで一億五千万キロと、十二億キロだから、だいぶ違っている。

しかし、不充分な道具で、こんなにハッキリした数字を計算してだしたのは、ティコがすばらしい観測技術を持っていたからだといえる。

当時の望遠鏡なしの観測では、このへんが精一杯だった。

もっともっとはるかに遠い、星座をつくっている星々の視差を見つけることはできない相談だった。

なにしろ一番近い星でも、一年間の視差は、わずか角度の一秒以下(〇・七六秒)にしかならなかったのだ。

ティコの道具ではいくら細かく観測しても、角度の一〇分までだ。実際の視差は、それより六百分の一という小ささだった。

「アー、また嫌なことがおこるな。薄気味悪いほうき星が現れた。」

「今度は何がおこるのか、戦争か、飢饉か、疫病か………。」

一五七七年の十一月、一個のほうき星――彗星――が夜空の一角に長い尾を引いて現れた。

ほうき星はどこからともなく姿を現し、不気味な長い尾を見せ、またどこへともなく消えてゆく。

当時の人々は魔女の髪の毛であるとか、天の悪魔の剣である、などといってほうき星を恐れた。

星占ないのほうではもっとも悪い、恐ろしい力を持った天体と考えられていた。

しかも多くの人々は、ほうき星を地球の大気の中の現象だと考えていた。

たとえば虹とか雷とか、竜巻そういった気象に関係のある現象と思っていた。

あとでお話するガリレオでさえも、そう考えていた。ところが、ティコは、ちょっと違っていた。

「よろしい。彗星が地球大気の中の現象だとすれば、そいつはうんと私たちに近いわけだ。

せいぜい数百キロメートルと離れていないことになるだろう。

月は三十七万キロも離れているが、私はちゃんと視差を見つけることが出来た。

では彗星に視差を見つけるのは、ごく簡単なことに違いない。」

そう考えたティコは自分はウラエボルグに居て、弟子の一人をドイツのプラーグ(プラーグは、現在チェコスロバキアの首都だが、この頃はドイツ)にゆかせた。 |

昔は彗星を悪魔の剣と考えた。

|

二つの離れた地点から見れば、彗星は星座の星々などにたいして位置をかえて見えるはずだった。

結果はどうか――プラーグからもどった弟子の観測と、自分の観測をくらべてみると、彗星の位置は全くかわりがないことがわかった。

つまり、視差は認められなかったのだ。

「このことは………」とティコは主張した。

「彗星が少なくとも月よりも近いことはありえず、また月よりも三倍以上も遠い空間に存在していることを意味する。

したがって、彗星は地球大気の中の現象ではなくて、全く別の天体だ。

しかも彗星の現れ方、消え方をよく調べてみれば、これがきまった道筋にそって運動している惑星に似たものであることがわかる。

その道筋は、どうやら円軌道のようでもある。」

この考えは、当時としてはとてもすすんだものだった。

そしてここには、自分で実際に観測して確かめたことを重んじた、ティコの科学者としての心構えがとてもよく現れている。

ティコにもし望遠鏡があったならば、天文学の歴史はもう少し早く進歩していたかもしれないのだ。

それほど、ティコの観測はすぐれたものだった。

7 ティコ・ブラーエの天動説 top

「どうもいくら目を皿のようにして眺めても、私には星の視差を見つけることはできなかった。

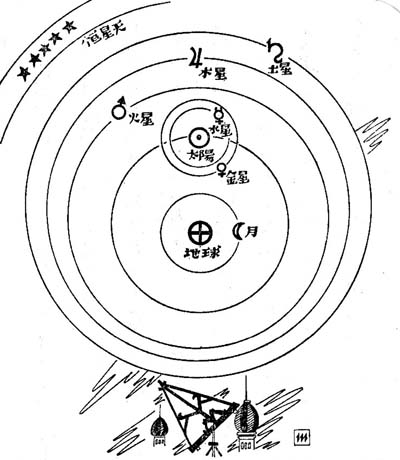

そこで私が考える宇宙の形というものは、こんなふうになるのだ。」 |

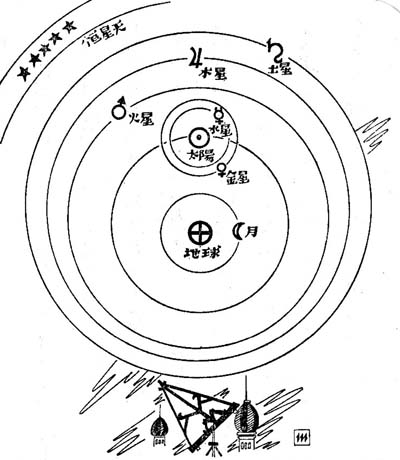

一五八二年、ティコはウラニボルダで観察し、研究した結果をまとめて、自分だけの独自の考えを発表した。

人々はティコの考えが昔ながらの天動説なのか、新しく現れたコペルニクスのいう地動説なのか、まるで野球の試合の結果でもきくようなつもりで、楽しみにしていたものだ。

「私の考えは、トレミーも正しいとは思わない。しかし、コペルニクスの考え方でもないのだ。

いわば、これはティコの宇宙体系といってもよい、全く新しいものなのだ。

いいかね。私たちの住んでいる地球は、ものすごく大きくて重いものだ。

また球のような形をしていて、自転をしているということもわかっている。

しかしこんな大きなものが、もし太陽の周りをクルクルと回っているとしたら、一体どんな力が働いて動かされるのだろうか?

この力の理屈と地球の動く証拠である視差が発見されないかぎり、私には地球が動いているなどとは、とても考えられない。

したがって宇宙の中心は、やはり地球なのだ。これは、聖書の教えにもそむいていない。」 |

ティコもやはり熱心なキリスト教の信者だったのだ。

彼は、さらに続けた。

「ところで月はどうだろう。月はたぶん地球に一番近い天体で、地球の周りをめぐっていることは間違いない。

では太陽はどうか。太陽は月よりもずっと遠くにあって、かなり大きな天体のようにみえる。

私の計算では、ことによると大きさからいったら、地球よりもずっと大きいかもしれない。

しかし太陽は地球のように石や土でできているのではない。

たぶん太陽は、火のかたまりである。

火はご存知のとおり軽いものだ。

地球より重いものが、周りを回るというのなら理屈がとおらないが、軽いものが重いものの周りにうかんで動いているのなら、おかしくはないだろう。

太陽は地球の周りを回っているのだ。

それから、惑星だ、特に水星と金星はどうか。

水星も金星も、どちらも私の観測では、天を一周するということはない。

なぜなら真夜中にそれらが見えることはないからだ。

それらは太陽から、あるきまった距離以上にはなれることがない。

私は水星と金星だけは、どう考えても太陽をめぐっているとしか考えられない。

太陽は水星と金星を回らせながら、しかも地球をめぐっていると考えれば、トレミーのいうような周転円だとかいうおかしな球体のことなど考える必要はないと思うのだ。

そのほかの惑星−火星、木星、土星など、いずれも太陽をめぐっていると考えたほうが、理屈にあっていると思う。

つまり、じかに地球の周りを回っているのは、月と太陽だけということになる。 |

ティコが考えた宇宙

|

さて、最後にうんと遠くに輝いているようにみえる星座をつくっている恒星は一体どうなんだろうか。

視差が見つからないことは、地球が止まっているか、恒星が信じられないくらい遠くにあるか、どちらかになるのだが、そんなとほうもなく広い空間が、何もなく無駄にあいているというのもおかしい。

それに恒星は、それほど大きなものとも思えない。

たぶん、恒星の光っている天球は土星のすぐ外側ぐらいにあるのだろう。

これが私、すなわちティコ・ブラーエの宇宙体系だ。」 |

みなさんがいまの知識で考えれば、ティコの宇宙、その考え方などは、ずいぶんおかしなものと思われるだろう。

しかしその頃では、これが精一杯の考え方だったのだ。

ティコの考えた宇宙は、いまお話したようにトレミーとコペルニクスの中間をとったおもしろいものだった。

しかも彼はティコが細かい観測の結果から割り出したもので、頭の中や机の上だけで考えついたものではないという点に、大きな価値があるといえよう。

世間の人々もとにかく、世界一の天文学者が世界一の設備を使って考えついた理屈なのだから、すばらしいものだと思ったのは当然のことである。

コペルニクスの考えは、トレミーの天動説から、中心にある地球を太陽におきかえただけのことだった。

ティコは実際に地動説を証明してみようとして失敗し、やむをえず中間的な考えを採用したのである。

どちらかといえば、ティコの考えのほうが科学的であるといえよう。

しかしどういうわけか、現在ティコ・ブラーエの仕事は、コペルニクス、ガリレオ、ケプラーたちのかげにかくれて、余り重くみられていない。せっかく、コペルニクスが唱えた地動説を、また天動説にもどしてしまったからだろうか。

その理由はよくわからないが、ティコ・ブラーエの仕事は、実際にはもっと認められてよいものだと思う。

8 ケプラーとの出会い top

「先生、ヨハンネス・ケプラーという方が、お目にかかりたいといって、来ておりますが………。」

「ケプラー? ヨハンネス・ケプラー、うん、その名前は聞いたことがある。

そうだ、ドイツに若いかすばらしい天才的な天文学者がいると聞いていた。それがケプラーだ。

そのケプラーが、私のところへ訪ねてきたのだね。」

ティコはうれしそうに叫んだ。ゝ

やがて――痩せてほっそりした少し青白い顔にこい髭、目のするどい、いかにも頭のよさそうな青年が、召使に案内されてティコの前に現れた。

のちに「惑星運動の三大法則」を発見した、若き日の天才ケプラーである。

「先生、初めてお目にかかります。私がヨハンネス・ケプラーです。」

ケプラーは、少しまぶしそうに、ティコを見た。

この人が、デンマークのウラニボルグの城主といわれた大天文学者なのだ。

あの鼻はやはり作り物なのかな、ケプラーはさすがに大天文学者の前に立って興奮していた。

「先生、私はここで、助手としては働かせていただきたいと思って、訪ねてまいりました。

置いていただけるでしょうか?」

ティコはこのとき、五十三才、ケプラーは三十才。

しかしティコは七十才ぐらいの老人のように疲れて、病気がちだった。

「アー、いいとも。ちょうど私の仕事をきちんと整理してくれる人がほしいと思っていたところだ。

君がそれをやってくれるなら、とてもありがたい。」

ティコとケプラーの会見は、簡単に終わった。

こうしてケプラーは、ほんの少しのあいだ、ティコの助手を勤めることになったのだ。

一六〇〇年の八月、プラーグでの出来事である。

なぜティコはドイツのプラーダにきていたのか、少し話を前に戻そう。

ティコの晩年は、余り幸福ではなかった。

ウラニボルダでいばりかえっていた十年間が、彼の一番いい時代だった。

一五八八年に、ティコの面倒をよくみてくれた国王フレデリック二世がなくなられた。

後継のクリスチャン四世が国王になってからは、ティコは余り重く用いられなかった。

天文台に使うお金もうんとへらされてしまった。

どうしてこんなことになったのか、理由はハッキリわからなかったが、やはり仲間の貴族たちが、ティコが余りフレデリック二世に可愛がられたのを妬(ねた)んだためもあるだろう。

それにまえにもいったように、変り者でおこりっぽいティコは、余り人付き合いがよくなく、嫌われ者だったためもある。

一五九六年には、とうとう、ティコが一生もらえるはずだった年金までさしとめられてしまった。

さすがのティコも我慢できなくなり、翌年ついにデンマークを去って、ドイツのロストクに移った。

しかしどこにもティコは、ゆっくり落着いていられなかった。

その年の暮れには、ハンブルグ市の近くのワンズペック城で天体観測をしていた。

ここも一年ぐらいでひきはらい、翌年の末には、ウィごアンペルダに移った。

ティコを理解して、世話をしてくれる人は、中々見つからなかった。

「陛下、デンマークのティコ・ブラーエがドイツにいることは、ご存知と思いますが………。」

あるとき、ドイツ皇帝ルドルフ二世は、侍従の一人からティコのことを聞かされた。

「うむ、聞いておる。なんでも、彼はかなりおちぶれて、あちこちわたり歩いているということだが………。」

「はい、ティコは傲慢で付き合いにくい男ですが、天文の研究にかけては世界一でございます。

ティコはずっとまえからドイッヘきて研究したがっておりました。

一つ、面倒をみてやってはいかがでございましょう。」

「よかろう。ティコほどの大学者をドイツの国で嫌な目にあわせたなどということになると、他所の聞えもよくない。」

幸いにもルドルフ二世は、ティコをプラーグに呼び寄せ、イゼル川にのぞんだ古い城、ベナッキ城をティコにあたえた。

一五九九年の六月だ。

ティコは少し元気をもりかえし、さっそくウラニボルグのあるベーン島から観測器械や本、資料などをそっくりベナッキ城に運び込んでしまった。

「さあ、ここが私の第二のウラニボルグだ。ここで私は大好きな天文の研究を続けるのだ。」

しかし研究はデンマークにいたときほど、思いどおりにはいかなかった。

ベーン島にいたころは、すきかってにしていた生活もここでは、そうはいかなかった。

人手もお金も充分ではなかったし、ティコの体の調子も余りよくなかった。

山のように積まれた観測資料は、手もつけられず放り出されてあった。

そこへはじめに話したようにケプラーがきてくれたのである。

ティコがよろこんだのも無理はない。

しかしせっかくケプラーがきて資料の整理を始めたのに、一年もたたないうちにティコは重い病気にかかって倒れた。

一六〇一年十月めある日、ティコは、ケプラーを枕元によんだ。

「どうかね、ヨハンネス、仕事はうまくいっているかね。」

「はあ、とにかく資料がたくさんありすぎて、何から手をつけてよいのか、空を眺めるひまもないくらいです。」

「うん、何から何までやらんでもよい。私の資料はみんなお前にゆずるから、ゆっくり調べてみてもらおう。

特にそうだな、火星の資料はおもしろいと思う。

ヨハンネス、火星だけでも完全に調べてみるといい。」 |

「ありがとうございます。先生もゆっくりして早く病気を直してください。」

ケプラーはティコの手をとって感謝した。

ティコはそれから数日たたないうちに、病気がひどくなってこの世を去った。

十月二十四日のことである。五十四才だった。

ケプラーはティコの死後もしばらくプラーグにとどまって、とうとう約束をはたした。

ティコの研究の結果は一六〇二年から一六〇三年にかけて、ケプラーの手で出版された。

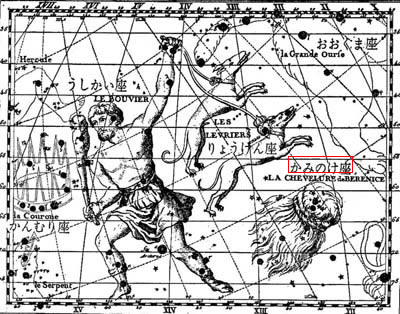

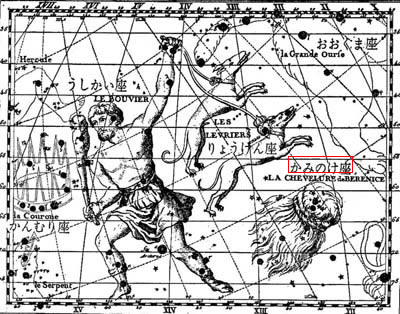

ティコのことで一つぜひとも覚えておいてほしいのは、彼の作った星座が現在でもみなさんの頭の上に輝いていることだ。

彼は「かみのけ座」といって、春の夕方ちょうど頭の真上ぐらいに見える星座だ。

もし夜空をあおぐチャンスがあったら、この「かみのけ座」を見つけて、ティコ・ブラーエのことを思いだしてほしい。

ティコのたくさんの観測資料をもらったケプラーは天文学の、いや科学の歴史にのこる、すばらしい大発見をすることが出来た。

その大発見については、あとのヨハンネス・ケプラーの章でくわしくお話するが、ティコができなかったことを、ケプラーが受継いで完成したわけだ。

だから私たちは、そのもととなったティコの貴重な研究を忘れてはならないと思う。 |

ティコの作った「かみのけ座」とそのまわりの星座

|

top

**************************************** |