|

****************************************

HOME 概要 1

コペルニクス 2 ティコ・ブラーエ 3

ガリレオ 4 ケプラー 5 ハーシェル 6

ジョージ・ヘール

5 ハーシェル

反射望遠鏡の作成に才能を示したアマチュア観測家だが、

「天王星」の発見によって一躍、世界的な天文学者となった。

1 七年戦争 top

「こんな、酷いことってあるもんだろうか。こんなおろかなことが、一体いつまで続くんだろうか?」

ウィリアムは仲間とはぐれ、まっ暗な戦場をあてもなくさまよい歩き続けていた。

戦場のあちこちにはまるで人魂のようにトロトロと青い火がもえ、いたるところに戦死者の死体がころがっていた。

「何という悲惨なことなんだろう。どうして人間はお互いにこんな殺しあいをしなければならないのだろう?」

考えてみればウィリアムは十五才のときから軍隊に入り、それからもう四年もたっていた。

そのあいだ毎日戦争ばかりで明け暮れていた。

「もう私はつくづくこんな生活が嫌になった。私の大好きな音楽を思う存分勉強できるような生活をしてみたい………。」

フレデリック・ウィリアム・ハーシェル、この十八才の少年兵士は戦いにやぶれ、戦友ともはなればなれになり、へとへとに疲れ果て、戦場をさまよっていた。

ウィリアム・ハーシェルは、一七三八年十一月十五日、ドイツのハノーバーという港町に生まれた。

お父さんはアイザーク・ハーシェルといい、ハノーバーでもちょっと名の知られた音楽師であった。 |

ウィリアム・ハーシェル

|

母はアンナ・イルゼ・モリッツェンといった。

ウィリアムにはほかに九人の兄弟姉妹があって、ウィリアムはハーシェル家の三番目の男の子だった。

父親が音楽師をしていたので、子供たちはみんな音楽がすきだった。

なかでもウィリアムは、父が将来は大音楽家にしたてあげようと思ったほど、音楽の才能があった。

特にオルガンを弾かせたら兄弟じゅうで一番だった。

もちろん、ウィリアムも音楽家になることを望んでいた。

しかしそのような親子の望みは、あっさりと打ち破られてしまった。

七年戦争というくだらない戦争が、ドイツ・イギリスの連合軍とフランスとの間に行われていたからだ。

その頃の戦争は、王様や大名、武士の勢力争い、宗教上の考え方の違いなど、たいした理由もないのに始められ、一旦始ると両方が戦争に疲れ果てるまで、ダラダラといつまででも続くのが普通だった。

七年間、戦争が続いた七年戦争などはまだ短いほうで、十年戦争、三十年戦争、中には百年も続いた百年戦争などというのさえもあった。

戦争でいちばん酷い目にあうのは、いつの場合でも一般の民衆である。

七年戦争のためには、男子はすべて軍隊に送られ、家にのこっているのは、老人と病人と女だけであった。

ハーシェル家でも、父と三人の男の子が兵隊にとられてしまった。

特にウィリアムは、一七五三年に、まだ十五才という若さで軍隊に入らなければならなかった。

このためウィリアムは、ろくに教育をうけるごともできなかった。

軍隊ではいろいろと悪いことを見たり、覚えたりした。

たとえば農家などから作物をむりやり奪い取り、歯向かう物があれば簡単に殺し、必要もないのに人の家に火をつけたりするのだ。

また兵士たちは退屈をまぎらすために、バクチや女性にいたずらをしたりして時間をすごしていた。

そして一七五六年、ドイツとイギリスの連合軍は、フランス軍に散々に打ち破られてしまった。

この負け戦でウィリアムは、もう人殺し戦争はこりごりだとシミジミ考えたのだ。

話は真っ暗な戦場の夜に戻る。

恐ろしい戦いのあとだったが、空はよく晴れて星がいっぱいに輝いていた。

「ああ、星がたくさんでている。

地上ではこうやって大勢の人が死んだり傷ついたりしているのに、空の星はいつも静かに、清らかに光っている。

何という違いなんだろう。」

星空を見ながらふと、ウィリアムはやさしい父のことを思いだしていた。

「そうだ。お父さんにも長いあいだ会っていないが、一体どうしているだろう。

音楽家のお父さんは、音楽ばかりじゃなくて、いろいろなことを私に教えてくれたっけ。

地球は太陽の周りをグルグル回っている小さな星にすぎないとか………星座のことも教えてもらったなあ。」

ウィリアムは、しばらく恐ろしい戦争のことも忘れて、星空を見つめながら歩いていた。

「それから宇宙の謎を解いたコペルニクスや、ニュートン、ハレー(ニュートンの親友でイギリスの天文学者、彗星が太陽をめぐる天体であることを発見した人、一六五六〜一七四二年)のことなんかも話してくれた。

ドイツにも立派な天文学者がたくさんいるが、何といっても天文学の中心は、イギリスのグリニッチ天文台だという話もしてくれたっけ。」

確かにウィリアムの父アイザークは、音楽ばかりでなくいろいろな学問を身につけていて、折にふれ子供たちに教えていた。

ウィリアムはそのおかげで、チャンとした教育をうけなかったのに、立派な教養を身につけることができたのである。

ウィリアムの心は決った。

この負け戦をきっかけにして、軍隊をやめようと思った。

しかしドイツにいたのでは、また戦争に巻込まれることは間違いなかった。

どこか戦争に巻込まれることのないような国へゆきたい――そんなことをウィリアムは真剣に考えていた。

べつな土地で、やはり負け戦にあって疲れ切っていた父アイザークからも、ウィリアムのところに便りがあった。

父も同じように、軍隊をやめてハノーバーに帰るといってきた。

こうしてハーシェル親子は、四年にわたった長い軍隊生活に別れをつげて、やっとハノーバーの一市民に戻ることができた。 |

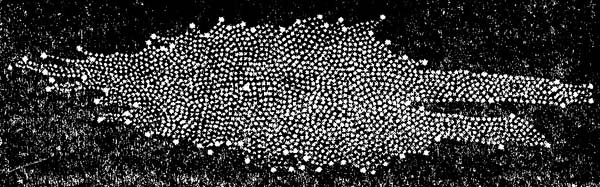

ハレーが研究したハレー彗星

(1910年に現れたものの観測写真)。

この彗星は76.02年の周期で

太陽の周りをまわっている。

|

「さて、ウィリアム、おまえは一体これからどうする。

私はもう疲れ果てて、将来のことを考える気力もないが、おまえはまだ若い。

これからのことはよほどしっかりと計画をたてなきゃならないと思うのだが。」

「はい、お父さん。私は、イギリスへゆきたいと思うのですが………。」

「イギリスヘいって、一体何をするんだね?」

「やはり。音楽で身をたてたいと思うのです。」

「音楽かね。私もずいぷんと苦労したものだが。音楽で身をたてるのは中々大変だよ。

しかしおまえがぜひそうしたいというのなら、やってみるがいい。」

一七五七年ドイツに見切りをつけたウィリアム・ハーシェルは、本当に体一つでイギリスへ渡った。

この時ハーシェルは十九才の若さだった。

2 貧乏なオルガン弾き top

「ほう、ドイツのハノーバーからきなさったかね。

イギリスとドイツは王様が親戚だから、兄弟みたいなもんだ。(この頃ヨーロッパの王室はほとんどが親戚同士)

それで七年戦争はどうだったかね。おまえさんも戦ったかね?」

「ええ、四年間戦いましたが、たいした功績をたてたわけじゃありません。」

「ふうむ、四年も軍隊にいたのかね。おまえさん若いのにたいしたもんだ。

それで一体イギリスヘ何をしにきなさったのかね?」

「はあ、実は私はオルガンが弾けるのですが、音楽家として身をたてたいと思っているんです。

どこか学校とか教会のようなところで、雇ってもらうわけにはいかないでしょうか?」

「音楽家? そりゃあ駄目だろうなあ。

近頃はこの国も景気が悪いからね。音楽どころじゃあないな。

それよりもどうだい。一つ、七年戦争の話でもしてくれないかな。

いくら、おまえさん。敗けたからといったって、いろいろおもしろいこともあったんだろう?」

イギリスへついたハーシェルは、仕事をさがすために、あちこちと旅をして歩いた。

しかしどこへいっても音楽で暮らしをたてるなどということは、無理な話だった。

ドイツからやってきた十九才の青年を、あたたかく迎えてくれる人は、まずいなかった。

せいぜいハーシェルの大嫌いな戦争話を聞かせてくれといわれるのが関の山だった。

ハーシェルの苦しい生活が、一年、二年と続いた。

そのあいだ水とジャガイモで食事をすます日が、いく日もあった。

いや、こうした食事すら満足に食べられないこともあった。

とても音楽どころではなく、ハーシェルは住みこみの下男で宿屋の客引き、薪割り、馬方、旅人の荷物持ちなど、男のできることならなんでもやってのけた。

こんな時、軍隊で苦労したことが、いくらか役にたった。

こうした雑役つづきの毎日であったが、それでもハーシェルは、音楽を忘れなかった。

時には金持ちの家庭で子供の音楽教師を頼まれたり、教会のオルガン弾きのアルパイトに雇われたりするのが、わずかになぐさめにもなり、はげみにもなった。

ハーシェルの貧乏旅行は、八年間も続いた。年もいつのまにか二十八才になっていた。

しかしこうしたハーシェルにも、幸運が訪れてきた。

バスという田舎町で、教会のオルガン弾きがいなくて困っているという噂をきき、人づてに紹介してもらったのだ。

ハーシェルは、ここで、やっとチャンとした生活ができるようになった。

けれど教会のオルガン弾きだけでは収入が少なく、生活も苦しかった。

そこでハーシェルは夜は内職に家庭教師をして収入を増やさなければならなかった。

|

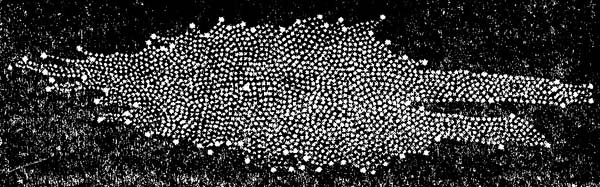

夏の空でもっともにぎやかな、いて座付近の天(あま)の川

|

やがてハーシェルは、バスの町の人々の噂の的になった。

「なあ、おい。こんど教会で雇ったドイツ生まれのハーシェルさんというオルガン弾きは、ちょっと変ってるなあ。」

「どうして? どんなところが変っているんだい?」

「昼は教会づとめ、夜は家庭教師の内職、そればかりじゃない。

明け方になると、いつも屋根にのぼって空を眺めているんだ。」

「空を? それが音楽と何か関係があるのかい?」

「いや、ぜんぜん関係はないらしいね。

あんまり毎日毎日それが続くのである時『ハーシェルさん、一体何をなさっているんですか』と聞いてみたもんだ。」

「そうしたら?」

「何と新しい星を見つけて、有名になりたいんだとさ。中々、望みは大きいじゃないか。」

「ほう、バレー先生とか、フラムスチード先生(グリニッチ天文台の初代台長)のようになろうっていうのかね。

たいしたもんだ。」

バスの人たちはハーシェルの天文マニアぶりにあきれた。それどころか少しバカにしていたようである。

まさかこの青年オルガン弾きが、やがて本当にバレーやフラムスチード以上の大天文学者になろうとは、夢にも思わなかったに違いない。

ハーシェルにとって星空を眺めることは音楽以外のただ一つの楽しみだった。

幼い頃、父から聞いた天文の話を、やっと自分で楽しんでみる生活のゆとりができたのである。

もちろん彼は大天文学者になりたいという夢もひそかに抱いていた。

しかしそれよりも夜空を眺めることによって、宇宙の謎が少しでもわかるようになったらという興味でいっぱいだった。

一七六七年のことだった。故郷ハノーバーにいる末の妹カロリンから手紙がきた。

「やっと生活も落着いたそうで安心しました。

こちらからは悲しいお知らせをしなければなりません。

私たちをかわいがってくれたお父さんが亡くなりました。

私は今のところお母さんの手伝いをして暮らしていますが、お母さんはウィリアムがイギリスで一人ぼっちで不自由な暮らしをしているらしいから、私にイギリスヘいって面倒をみてやったらと申しております。

お母さんのことは他の兄さん姉さんたちがみてくれます。

私もできればウィリアム兄さんのところへ行ってあげたいと思っています。」

ハーシェルはとても喜んだ。

カロリンはハーシェルとは十二も年が違う一番末の妹だったが、気立てもよく頭もいい。

それにウィリアムの気性をとてもよくわかってくれていた。

「ありがたい。あの妹がきてくれるなら、私も安心して好きな勉強ができる。」

さっそくハーシェルはカロリンに「すぐイギリスヘ来るように」と返事をだした。

しかしカロリンは仕度に手間どって、実際にハーシェルのところへきたのは、それから五年後の一七七二年のことだった。

この時ハーシェルはすでに三十四才だった。

このあとカロリンは兄がこの世を去るまで、ずっと兄とともに暮らすことになったのだ。

3 望遠鏡づくりのむずかしさ top

「どうしてもいい望遠鏡がほしいな。しかしこの貧乏暮らしではとても高くて手がでない。

安くていい望遠鏡を手に入れるには、自分で作るよりしかたがない。」

星空を眺めるようになってからいつもハーシェルの頭にあったのは望遠鏡のことだった。

ただ肉眼で眺めているだけではティコやコペルニクスがやっていたような観測しかできないことになる。

すでに百五十年も前に、ガリレオが望遠鏡で初めて天体を眺めて素晴らしい発見を次々に成し遂げていた。

しかしハーシェルの時代にはまだろくな望遠鏡がなかった。

ところで望遠鏡には二つの形式がある。

一つは凸レンズを応用した屈折望遠鏡で、対物レンズ(凸)で光を集め焦点の近くに像を作り、接眼レンズ(凸)で大きく拡大して眺めるものである。

ガリレオやケプラーが発明したのはこのタイプのものだ。 |

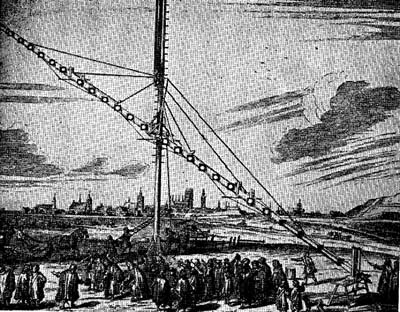

へベリウスが1670年につくった,取扱いの不便な大望遠鏡

|

もう一つは反射望遠鏡といって、これは一六五五年にニュートンが発明したものだ。

対物レンズには凹面になった反射鏡を用いて光を集め、焦点のあたりにできた像を椄眼レンズ(凸)で拡大する。

望遠鏡の性質として、対物レンズの口径が大きければ大きいほど、遠くの光を集めるちからが強くなり、しかも細かいものが見わけられるようになる。

だから何といっても望遠鏡は、屈折式でも反射式でもレンズの口径が大きくさえあればよかった。

ところが残念なことにハーシェルの時代には、まだガラス工業というものが発達していなかったので、ガラスのレンズで良質な、しかも大きなものは作ることができなかった。

そこで天文学者たちは、むやみと倍率の高い望遠鏡を作ることに熱中した。

よく望遠鏡を見ると「一体、この望遠鏡は何倍に見えるんですか?」とすぐたずねる人がいる。

望遠鏡の倍率というのは対物レンズの焦点距離と接眼レンズの焦点距離で決ってくるものである。

現在普通の望遠鏡は、みんな接眼レンズの取換えができるようになっているので、望遠鏡自体の倍率というものはないのである。

すべて対物レンズと接眼レンズの焦点距離の長さによって、望遠鏡の倍率は変るものだということを覚えてほしい。

そこでその頃の天文学者は、レンズの口径がガラス材料の関係で、やたらに大きくできなかったので、レンズの面のカープをできるだけ小さくして、焦点距離の長いレンズを作ろうとした。

この技術はかなりむずかしいが、十七世紀の終わりごろには、焦点距離が三十メートル、五十メートルなどという途方もなく長いレンズが作られた。

つまり望遠鏡の筒の長さも、それだけ長くしなければならない。

そのためオランダのホイヘンスとか、ドイツのへベリウスなどという天文学者たちは、まるで現在工事現場などにあるクレーンのやぐらみたいなものに、筒の長い大きな望遠鏡をぶらさげて、大変不自由な思いをして観測したのである。

ところが屈折式望遠鏡には、大きな欠点が二つあった。

凸レンズの持っているどうしようもない性質で、色収差とか球面収差という像のゆがみができることだ。

みなさんも眼鏡のレンズなどで調べてみるとすぐわかるが、レンズの中心に近いところはチャンとした像が出来るが、レンズの縁に近いところでは、像が引伸ばされて見えたり、色がついたりして見える。

これはレンズが球面なので、中心と縁とで光の屈折の割合が違ってくるための現象で、天文観測には一番具合の悪いことだった。

一七五八年に、イギリスのドロンド(一七〇六〜六一年)という技術者が素晴らしい発明をした。

それはレンズを二枚組合わせて、色収差と球面収差ができないようにしたのだ。

しかしこのレンズは恐ろしく値段の高いものになり、しかも作るのが非常にむずかしかった。

長々と望遠鏡の説明をしてしまったが、ここでハーシェルが登場するわけだ。

ハーシェルはまず、自分にも安く作れる望遠鏡、しかもよい性能を持ったものは何がいいかとじっくり考えた。

「やはり、ドロンド式の屈折望遠鏡にかぎる。あれさえあれば………。

しかしあれは値段がバカ高いうえに、技術的にもむずかしくて、私たちにはとても作れない。

ということになると反射式しかないのだが、反射鏡なら凸レンズの持つ欠点――色収差や球面収差は全くないのだが、何といってもむずかしいのは、反射面の作り方だ。

それに、ガラス材料もいいのがない。

どうしても大きな鏡を作るには、金属のレンズを使うよりほかに方法はない。」

反射望遠鏡の対物レンズになる反射鏡は、光を通すレンズとは全く違って凹面を持つた鏡と思えばよろしい。

現在ではごものすごく大きなガラス板を磨いて、表面にアルミをメッキして鏡にしているが、その頃はメッキ技術というものはなく、ガラスも大きな材料はなかっった。

そこで銅と錫をまぜあわせた合金で鏡銅というものを作り、それを磨かなければならなかったのである。

その時にむずかしいのは、反射鏡の凹面のカーブを磨きだすことだった。

これは簡単な球面ではなくて放物面というややこしい形の面で、そのような形に面を磨きあげるのは、非常に細かい技術を必要とした。

しかし全体の手間や費用を考えると、屈折望遠鏡よりも反射望遠鏡の方が、大きなものを作りやすいとハーシェルは考えた。

幸い友人の一人がレンズをみがく道具をひとぞろい、ハーシェルにゆずってくれた。

いよいよハーシェルは、本気で望遠鏡作りに乗出すことになった。

4 最初の反射望遠鏡 top

「さあ、いよいよ始めるぞ。」

一枚の丸く切った鏡銅を前にしてでパージニルは手をこすりあわせた。

「お兄さん、頑張ってください。」

がたわらでは妹のカロリンが、道具をそろえたり水を運んだり、かいがいしく手伝っていた。

ガシ、ガシ、ガシ、ガシ、鏡銅の上をハーシェルのにぎった砥石が静かに動きはじめる。

まず荒い砥石であらけずりをして形をつけ、だんだん細かい砥石にかえて磨いてゆき、最後は金剛砂という細かい粒でツルツルに磨きあげる。

鏡銅磨きは恐ろしく手間がかかるうえに、細かい神経のいる仕事だった。

一時間、二時間、三時間、ハーシェルはモクモクとして磨き続けた。

「お兄さん、お食事よ。」

「うん、今、休むと調子が狂っちゃうんでね。それに、手も汚れているし………。」

「じゃ、口をあけて、アーン。」

「むにゃむにゃ、もぐもぐ。」

ハーシェルはまるで赤ん坊のように、カロリンに食事を口へいれてもらった。

夜になってもハーシェルは懸命に磨いていた。もう初めてから十時間以上もたっている。

さすがにハーシェルも疲れて、あくびがでてきた。退屈もしてきた。

「カロリン、眠くなってきたよ。何か眠けざましはないかな。」

「あら、私だって眠いのよ。お兄さんのおつきあいも大変だわ。

じゃあ、私が本を読んであげるから、眠っちゃ駄目よ。」

カロリンは、大声をあげて本を読み始めた。

ハーシェルはそれにはげまされて、さらに磨いて磨いて、磨き続けた。

「あっ、しまった!」

ピチッ、かすかな音をたてて、鏡銅に小さなひびが入ってしまった。

疲れてきて思わず力が入りすぎてしまったのだ。

「やれ、やれ、十時間以上も磨いて、失敗か………。」

うらめし気にハーシェルはひびの入った鏡銅を見た。しかし、すぐに思いなおしていった。

「ようし、もう一度やるぞ!」

「はい、じゃあ私もおつきあいします。」

ハーシェルも根張リ強く頑張る性格だったが、妹のカロリンも兄におとらない頑張り屋だった。

兄が磨いている間、カロリンは一眠りもしないでずっと傍につきそっていた。

次の鏡も十数時間かけてみがいた。

ようやく出来上がったと喜びながら鏡の面をテストしてみたところ、まるっきり像がゆがんでいて使い物にならないことがわかった。

次の鏡はわれてしまった。その次もその次もうまくゆかなかった。

このように毎日、鏡磨きを続けたが、鏡の材料となる金属板は、そう安いものではなかった。

ハーシェルもカロリンも少しばかりのかせぎを、食事以外は着るものも買わずに鏡を買うのにつぎこんでしまった。

ついには、身のまわりのものを質にいれたりして材料を手にいれた。

本職の音楽もやらなければ、生活ができない。

昼は教会へ通い夜は家庭教師、人々の寝静まったころ磨きはじめ、夜半すぎに一休みして、明け方は天体観測をした。

ほとんど寝るひまもないぐらい、ハーシェルは働き続けた。

「カロリン、これでいくつ失敗したことになるかな。」

「そうね、大体、二百枚というところかしら。」

「ウーン、いささか参(まい)ったな。

やっぱり素人(しろうと)が反射鏡を作ろうなんていうのは、無理なのかなあ。」

「でも、せっかくこれだけやってみたんだから、もう一息よ。

もう一枚ぐらい無駄にしたって、同じことよ。」

こうして苦心のすえ、ようやく最初の反射鏡が完成した。

口径は十三セツチ、ハーシェルは、うれしさのあまり興奮をおさえられなかった。

一七七四年三月一日、ハーシェルは自作の望遠鏡を初めて夜空にむけた。

ハーシェルがまず眺めたのは、南の空に輝いているオリオン座だった。

「ホウ、見える、見える。

これは一体どういうものなのかな?

三つ星の下にいつもボンヤリ見えるのは、小さな星の集まりかと思っていたら、かなり明るい斑点みたいなものに見えるが、あれは星じゃないな。」

ハーシェルが見たのはオリオンの大星雲だった。

妹のカロリンはかたわらにいて、ノートにハーシェルのいうことをこまかく記録していた。

もちろんカロリン自身ものぞいて、ハーシェルの観測をしっかりと確かめた、

つぎにハーシェルは土星をのぞいてみた。

土星はガリレオが初めて見て、耳みたいなものがくっついていると驚き、それから五十年もたって、ホイヘンス(一六二九〜九五年)が、その耳みたいなものは、美しいリング(輪)であることを発見した。

そのリングが本当に見えるだろうか。ハーシェルは胸をわくわくさせて、接眼レンズに目をよせた。

「見えた、見えた。確かに輪になっている。

しかしこの望遠鏡で見たところでは、輪はほんのかすかな針金みたいだ。

そうだなあ、二本の細い細い腕みたいに見えている。」

ハーシェルの前には、素晴らしい新しい世界がひらけた。星の世界は望遠鏡によって、次から次へと肉眼に見えない天体を見せてくれた。

今までの苦労も忘れてハーシェルの天文熱は、なおいっそう奮い起ったのである。

それに妹のカロリンも、もっと頑張るようにハーシェルを励ましてくれたのだ。 |

オリオンの大星雲

|

5 「天王星」の発見 top

「うん、これは確かに何か新しい天体に間違いないぞ。

恒星ならただの光の点にしか見えないのに、これは丸い円盤の形に見える。

恒星でなければ何だろう。彗星かな………?

そにしてはバカにハッキリした輪郭をしているが………。」

一七八一年の三月十三日、双子座の星々を見ていたハーシェルの望遠鏡に不思議な天体がとらえられた。

その天体はやっと肉眼に見える六等星ぐらいの明るさで、薄い緑色に見えていた。

最初の反射鏡を作ってから、七年もたっている。

ハーシェルの望遠鏡作りも、かなりうまくなっていた。

一七七六年には口径十六・五センチ、焦点距離二・三メートルという反射望遠鏡を作って、天体の観測を始めた。

そして、ハーシェルが考えた観測方法は、今まで誰も絶対にやってみたことのない全く新しいやり方だった。

それは「掃天(そうてん)観測」とよばれた。

「ただ、星をのぞいて一つ一つのめずらしい天体をジッと見つめて、その様子や変化を調べる。

そんな観測なら誰でもやっている。

私は今まで誰もやらなかったことをやってみよう。

一つ私の望遠鏡で空をしらみつぶしに、端から端で眺めてみよう。

掃天観測――つまり空を箒(ほうき)で掃くように眺めるのだ。

一体、この望遠鏡で見えるかぎりの星はいくつあるのか、数えてみょう。」

ハーシェルの考えは、雄大なものだった。

大空のすべての星を数えてみれば、全宇宙の形や仕組を調べる、何かの手がかりがつかめるかもしれない。

それがハーシェルの目的だった。

ハーシェルは、毎日毎夜、音楽教師の仕事が終わると、空か晴れてさえいれば、きちんとこの掃天観測を行った。

妹のカロリンは、かならずハーシェルのかたわらにつきそっていた。

この仕事を初めて五年め、もうすでにハーシェルの名前は、アマチュア天文学者としてイギリスじゅうでもかなり知られていた。 |

観測中のハ−シェルと妹のカロリン

|

そして一七八一年の三月十三日の夜、ハーシェルのするどい目は、普通の怛星とは違った変った天体を認めたのだ。

「よろしい、これが恒星でなければ、時間がたてば星空の中を少しずつ動いてゆくに違いない。

一、二時間たってから、もう一度眺めてみよう。」

ハーシェルは、しっかりとその天体の位置を確かめ、数時間後、再び同じ場所に望遠鏡をむけてみた。

「確かに動いている。ほんのわずかだが、遠くの怛星にたいして位置をかえている。

これは間違いなく恒星よりうんと近くにある太陽系の中の天体だ。

とすれば、やはり彗星の一種だろうか?」

彗星といえば、昔から、夜空に長く尾を引いて現れるのが普通だった。

しかし望遠鏡が発明されてからは、うんと暗い彗星も見つかるようになった。

そのような彗星は多くは尾がなくて、丸い円盤の形に見えるのが大部分である。

しかし、その円盤も輪郭がボンヤリしてハッキリ見えないのが普通だった。

ハーシェルはなおその存在を確かめるため、何日か続けてその天体を観測した。

天体は間違いなく夜空の中を西から東へと運動していた。

ハーシェルの観測日誌には、「三月十三日、新彗星を発見す。」と書きこまれた。

イギリスの天文学会へも、その通り報告された。

ハーシェルの報告をうけた天文学者たちも、この新天体を彗星だとばかり思って、その道筋を計算してみようとした。

彗星ならば太陽の周りを、うんと細長い楕円形の道筋を描いてめぐっているはずだ。

ところが計算はうまくいかなかった。どうしてもめぐっている道筋が楕円形にはならないのだ。

しかもそれは恐ろしく長い周期で太陽をめぐっていることになる。

天文学者たちはこの新天体の道筋をハッキリさせるのに、散々てこずった。

あげくのはてに発見から一年近くもたったのち、フランスの一天文学者レキセルは

「ハーシェルの発見した新天体は約八十四年の周期で、ほとんど円に近い道筋を描いて、太陽をめぐっている。

これは今まで全く知られていなかった新しい惑星である。」と発表した。

さあ、ヨーロッパじゅうは大騒ぎだ。

その時まで太陽をめぐる惑星といえば、水星、金星、地球、火星、木星、土星のこ六つが知られているだけで、それ以上はないだろうと考えられていた時代である。

それが土星のもう一つむこうに、惑星があることがわかったのだ。

太陽系の大きさは この発見によってたちまちそれまでの倍以上に広がってしまったのだ。

田舎町バスのただのアマチュア天文学者だったウィリアム・ハーシェルは、たちまち世界的な天文学者になってしまったと同時に、ものすごく口惜しがった人もいた。

実はハーシェルが発見する百年も前から、チャンとこの星を観測していた人がいたのだ。

それらの人々はその星の動きなど確かめもせず、普通の恒星と思ったのだ。

なかでもフランスの天文学者ルモニエは十二回もこの星を観測していたという。

イギリスのグリニッチ天文台長をしていたフラムスチード(一六四六〜一七一九年)もこの星を観測しており、有名な『フラムスチード星図』の中に書きこんであるのが後になってわかった。

だからハーシェルの発見は、かなり幸運と偶然が手伝っていたともいえる。

しかし何といって、熱心な掃天観測と、細かい注意が実をむすんだのだ。

全世界はあげてハーシェルの功績をほめたたえた。

特にイギリス国王ジョージ三世はハーシェルを王室付きの天文学者に任命し、年に三百ポンドのお金を与えるようにとりはからってくれた。

ハーシェルは国王へのお礼の意味で、新発見の惑星に「ジョージ星」という名をつけることを提案した。

新しい天体を発見した場合は発見者がその名前をつける権利を持っているのだ。

しかしその提案にたいして、ドイツやフランスの天文学者が大反対をした。

「いくら国王に捧げるのだからといっても、ジョージ星とは酷い。」

「第一、惑星の名前は、みんなギリシア神話のえらい神様の名がついている。その習慣をやぶるのはけしからん。」

「広い大宇宙の中の天体に、地球上の個人の名をつけるのは、ゆるされない。」

さすがのハーシェルも、ジョージ星という案はひっこめなければならなかった。

結局、新惑星の名はドイツのヨハン・ボーデ(一七四七〜一八二六年)という天文学者の提案で、「ウラーヌス」と決った。

ギリシア神話ではマース(火星)の父が、ジュピター(木星)であり、ジュピターの父がサターン(土星)ということになっている。

サターンの父はウラーヌスで、天を治める神様だ。

これならば世界じゅう、誰にでも受入れられることのできる名前だった。

日本では、天の神という意味のウラーヌスをうまく翻訳して、「天王星」とよんでいる。 |

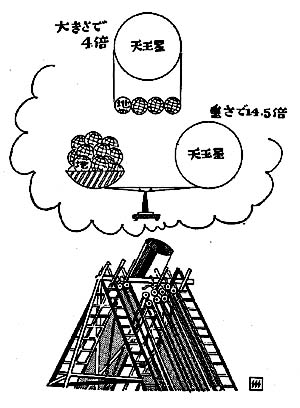

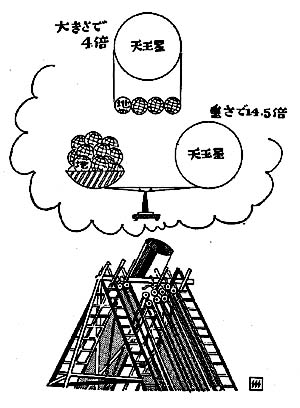

天王星と地球をくらべると……

|

6 天空の開拓者 top

天王星の発見をもって、ハーシェルの天文学者としての地位はしっかりしたし、国王からの年金で生活もやっと楽になってきた。

ハーシェルは音楽教師の仕事はやめてしまった。

一七八六年には、二十年にわたって住みなれたバスの町から、ロンドンに近いスロー市に移って、さらに天体観測の仕事を続けることになった。

スロー市には、死ぬまで三十五年間暮らすことになった。

一七八八年には、もっといいことがあった。

ハーシェルは メリー・ビットという、美しい大金持ちの未亡人と結婚した。

ハーシェルは、五十才になるまで独身であったが、ここでやっと幸福な家庭を作ることができたのである。

ある人は、ハーシェルがお金持ちの女性と結婚したことについて、

「あの先生は、星の光を見分けることもうまいが、お金の光を見分けることもうまいらしい。」などと冷やかした。

とにかく、ハーシェルの生活は安定した。

ハーシェルはいよいよ張り切って、望遠鏡の製作と掃天(そうてん)観測に力をいれた。

反射鏡作りにもだんだん手なれてきて天才的なうまさをみせ、口径も三十センチ、五十センチとだんだん大きいものが作れるようになった。

一七八七年には、ハーシェル式反射望遠鏡という新しい型の望遠鏡を発明した。

それまでの反射鏡はおもにニュートンの考案したニュートン式という型が使われていた。

これは筒の底のほうにある反射鏡で反射した光を、筒の口に近いところから直角にもう一度反射させ、筒の外に光をとりだしてのぞくようになっていた。

これでは二度目の反射のとき、筒から入ってくる天体の光が邪魔されるので、いくらか能率が悪くなってしまう。

何とか二度目の反射の光を取り除くことはできないものか、この点をハーシェルは工夫した。

そして反射鏡を少し傾けておき、筒の入り口のところに接眼レンズをおいてのぞく形式のものを発明した。

これがハーシェル式反射望遠鏡である。

その二年後の八月、スロート市は大騒ぎとなった。

町の一角のハーシェルの家の庭にとんでもないものが出来上がったからだ。

「おい、おい。ありや一体なんだ。まるで大砲の化け物だな。」

「なんでも世界一の望遠鏡ができたっていう話だぜ。」

「そういえば国王様も見にこられるというし、フランスやドイツの一番えらい天文学者もやってくるそうだぜ。」

「そんなどえらい望遠鏡で何を見ようっていうんだろう。」

「宇宙のはてまで見えるっていう噂だぜ。」

「ほう、たいしたもんだなあ。ハーシェルさまは、やっぱり世界一の天文学者ということになるかな。」

人々は、ハーシェル家の庭に集まって、二度びっくりした。

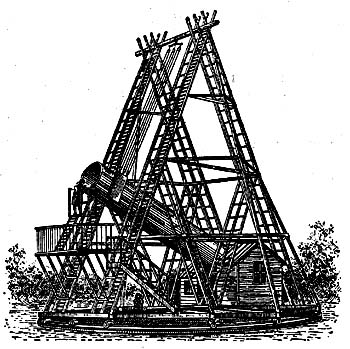

高さ十五メートルの木で組んだやぐらの中央に、斜めにとてつもなく大きな筒が綱で吊るされている。

筒にはめこまれた反射鏡の口径は一・二メートル、筒の長さは十三メートルもあった。

地上からはのぞくことができないので、筒の上の端に観測台が作ってあった。

筒全体を動かすには、上下は滑車のついた綱で上げたり下ろしたりする。

左右は筒全体が車のついた円盤の上にのっていて、人夫たちが大勢でおして回すようになっていた。

これがハーシェルの作ったもっとも大きな望遠鏡であった。

この大望遠鏡を使って、ハーシェルは、数々の大発見をした。

まずハーシェルは火星の北極や南極に、白い斑点のようなものがあるのを認め、それが季節によって大きくなったり小さくなったりすることから、この白い斑点は、火星に積もった雪と氷であろうと考えている。

そして「火星と地球は、太陽系の中で、もっともよく似た存在である」と著書の中にも書いている。

これは現在でも火星が太陽系の中でただ一つ、生命の存在が考えられる惑星とされているように、非常に正しい意見であった。 |

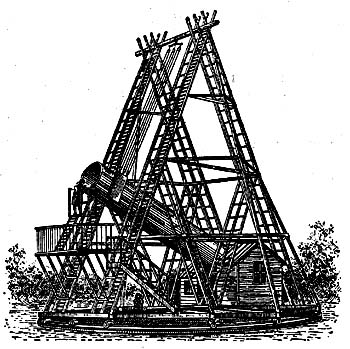

ハーシェルのつくった一番大きな口径1.2mの反射望遠鏡

|

さらにハーシェルは天王星を発見した六年後、自分で工夫したハーシェル式反射望遠鏡を用いて、天王星の周りをめぐっている二つの衛星――アリエルとウンブリエルと名付けられた――を発見した。

現在では、天王星の衛星は全部で五つ見つかっている。

一七八九年八月二十五日、ハーシェルは一・二メートル鏡で土星の二つの衛星を発見した。

土星の衛星はその頃美しいリングのほかに、五つあることはわかっていたが、ハーシェルの大望遠鏡は見事に、土星本体のすぐ傍をめぐっている小さな衛星をも見つけだしたのだ。

この二衛星はのちにミマスとエンケラドスと名がつけられた。

現在ではこのハーシェルの発見もふくめて土星の衛星の数は十個といわれている。

また土星本体の表面にもかすかな模様を見つけて、それを続けて観測した結果、土星は十時間十六分で自転していることも発見した。

このほかにもハーシェルはたくさんの彗星を発見している。

しかしその時に大事なのは、ハーシェルの発見にはいつも妹のカロリンが大事な役割を果していたことだ。

カロリンは兄が観測しているときは、影のようにいつも傍にいてかならず助手を勤めて観測記録をつけていた。

そしていつのまにかカロリン自身も、兄に負けないくらいの観測技術を身につけてしまっていた。

しかもハーシェルがドイツへ旅行していた一七八六年の八月には、カロリンは兄のかわりに観測を続け八個の新しい彗星を発見した。

カロリンの功績はすぐ天文学会の認めるところとなり、カロリン自身も国王から年金がもらえるようになったのである。

7 ハーシェルの考えた宇宙 top

「私が自分の作った大望遠鏡で、空をしらみつぶしにさぐってみた結果わかってきたことは………」とハーシェルは考えをめぐらせた。

「昔は地球が宇宙の中心にあるとされていた。

それをコペルニクスが現れて、太陽を中心におきかえた。

そしてガリレオ、ケプラー、ニュートンなどが開拓してきたのは、すべて太陽系の姿を明らかにすることだけだった。

つまり、太陽系の中だけが宇宙のすべてであると思ってきた。

このため太陽系のずっとかなたにある恒星、つまり星座を作っている星々は、たいして大事なものとは考えていなかった。

しかし私の見たところでは、どうもそれは大変な間違いであるようだ。

天空の中には数かぎりもない恒星が存在しており、それらが恐ろしく遠くにあることは、ハッキリしている。

それに遠くに見える恒星の中には、いろいろ変ったものがあるようだ。

たとえば星団や星雲だ。

それらの中にはいくら望遠鏡でのぞいてみても、恒星にわかれて見えないものがある。

形がしっかり決らないのもあるが、渦巻きのようにきれいな形をしているのもある。

あの渦巻きの形は、きっと何か意味があると思うのだが、いまのところ私にはよくわからない。

それから天の川だ。天の川は天をひとまわりしている。

ちょうど私たちを中心にして、大きな輪を作っているようにみえる。

天の川はたくさんの恒星の集まりだが、これもきっと何か意味があるに違いない。」

ハーシェルは、恒星の世界に、さらに二つの重要な発見をした。

その一つは「連星」というものを発見したことだ。

恒星を望遠鏡でのぞいてみると、大抵は小さな光の点に見えるだけだが、中には肉眼では一つの恒星にしか見えないものが、二つあるいはそれ以上にわかれて見えることがある。

このような恒星は「二重星」とよばれて、たまたま二つの星が同じ方向にあるためそう見えるのと、実際に二つの星がごく近くにあるのと、二通りあると考えられていた。

ところがハーシェルは、実際に二つの恒星が近くにある場合には、その二つが互いに引力を及ぼしあって、お互いの周りをめぐりあっているものがあるのを発見した。

つまりニュートンの「万有引力の法則」が、遠い恒星の世界でもなりたっていることがわかったのだ。

このような二重星は、連星という名で区別してよばれるようになった。

もう一つは次のようなことだ。

恒星にもごくわずかずつだが、天の一方に向って動いているものがあることは、ハーシェルよりも六十年くらい前に、ハレー彗星で名高いハレーが発見した。

これは「恒星の固有運動」といわれるが、ハーシェルの頃にはわずか十三個の恒星の固有運動がわかっているだけだった。

しかしハーシェルはそれらの恒星が、みんな天の一方向に向って同じように動いていることに気がついた。

「恒星がみんな同じ方向に動いているっていうことは、何を意味しているのだろうか?

おそらく恒星が何かあるきちんとした法則のもとに動いていると考えてもよいはずだ。

しかし、反対に私たちの太陽系自体が動いていると考えることもできる。」 |

ハーシェルはかなり大胆な理論を発表して、またも世間の人々をびっくりさせた。

太陽は宇宙の中心にあって、絶対に動かないなどという考えを、いつまでも頭のどこかにこびりつかせている人たちにとっては、この考えはまるで空想小説のように感じられたことだろう。

ハーシェルはこの考えをもとにして、さらに太陽系はヘルクレス座という星座の方向に向って動いていることを発表した。

ハーシェルの考えは正確で現在でも太陽系の向点(運動している方向の点)は、ヘルクレス座とこと座の境目あたりと考えられている。

|

ハーシェルの考えた宇宙全体の形

|

このような恒星の世界についての多くの発見をもとにして、ハーシェルは一八〇五年頃、宇宙全体の形は大体こんなものではなかろうか、と考えた。

宇宙はたぶん、平べったくひろがった恒星の大集団で、円盤のような形をしている。

太陽はほぼこの恒星のかたまりの中心に近いところにある。

これは天の川が大体空を二等分していることから、そのように考えられる。

全体の大きさは端から端まで光が届くのに五千年ぐらいかかるほどという。

つまり五千光年の直径を持っているというわけだ。

現在では天の川宇宙の直径は、十万光年といわれている。

そして大空の中に小さく見えている星雲は形のハッキリしないものも、渦巻きのように見えるものも、すべて天の川の外にある別の宇宙ではないかとハーシェルは主張した。

これは太陽がただの一恒星にすぎず、大宇宙を形作る一つの小さな存在にしかすぎないことを初めてハッキリさせた。

非常に進んだ考え方だった。

もちろん太陽が中心に近いといったこと大きさがずっと小さくみつもられたこと、星雲のようなものはすべて天の川の外にあると考えたことなど、間違っている点はあった。

しかしこれは当時としては仕方のないことだ。

とにかく太陽系の外側の恒星の世界を研究し、宇宙全体の仕組を考えたということ、つまりそれまでの惑星天文学から恒星天文学へと新しい研究のやり方を開いたという点で、ハーシェルの功績は素晴らしいものだった。

バスの町の貧乏なオルガン弾きだったハーシェルは、見事世界一の天文学者となった。

一八一六年にはナイトの称号を贈られ、四年のちには王立天文学会の会長になった。

そして一八二二年の八月二十五日、八十四才でこの世を去った。

その前年までハーシェルはこのような高令にもかかわらず、きちんと日課のように天体観測を続けていたという。

ハーシェルのお墓はアプトンという小さな町にあって、墓石には「ウィリアム・ハーシェル、彼は大空の壁をつきやぶってくれた」と彫込まれている。

8 カロリン・ハーシェル top

これまでにもお話してきたが、ハーシェルの素晴らしい功績を話す場合に、妹カロリンのことを忘れることはできない。

カロリン・ハーシェルは一七五〇年三月十六日、ハーシェル家の末娘として生まれた。

一七七二年、兄の手助けをするためイギリスに渡って、その後五十年間、何と半世紀にわたって兄の面倒をみたのである。

そして兄の助手を勤めている間に、自分でも観測のやり方や天文学の知識を身につけ、ついには世界でも一流の天文学者になってしまった。

カロリンの新発見や仕事の主なものは次のとおりだ。

一、一七八六年から九七年にかけて、八個の新しい彗星を発見した。

二、一七八三年以後、九個の新しい星雲を発見した。

三、今までの星図にのっていない五六一個の新しい恒星の研究をした。

四、兄ハーシェルが観測した星雲と星団の、すべてのカタログを作り一八二八年に発表した。

これらの仕事によってロンドンの王立天文学会から金メダルが贈られ、さらに学会の名誉会員にもなり、国王からの年金もいただくことになったのである。

しかしそんな功績をたてながら、カロリンははじめから終わりまで兄ウィリアムの忠実な助手として、表面に出ることを嫌いいつも影に隠れていた。

カロリンは一八二二年、兄がこの世を去ると、

「これで私の仕事は終わりました。もうこれ以上、イギリスにいる必要はなくなりました。

ドイツのハノーバーに帰って、余生を送りたいと思います。」

といって人々におしまれながら、イギリスを去った。

この時、カロリンは七十二才だったが、とうとうそれまで一度も結婚したことがなかった。

兄の手伝いをしているうちに、いつのまにかお婆さんになってしまったのである。

女流天文学者カロリン・ハーシェルはこのように兄ウィリアムにすべてを捧げつくしてしまったのであった。

ハノーバーに帰ったカロリンは外へ出ることもなく、一人さびしく静かに暮らしていた。

それでも死ぬ直前まで頭もしっかりしていたし、体もとても丈夫で昔なじみの天文学者や友人が訪ねてくるよとても喜んで、兄の思い出などを物語ったといわれている。

一八四へ年一月九日、カロリンはちょっとした病気がもとでこの世を去った。

九十七才という稀(まれ)にみる高令である。

なんの苦痛もなくまるで枯木が倒れるように、静かに亡くなっていった。

なおウィリアム・ハーシェルの子供のジョン・ハーシェル(一七九二〜一八七一年)も、最初は法律を勉強する学生だったが、お父さんの仕事に興味を持つようになり、天文学者になった。

父の残した観測記録を整理したり、みずからも天体観測を行い、特に二重星や星雲の研究に力をそそいだ。

そして天体の厖大な総目録(ジェネラル・カタログ)を作った。

またジョンはイギリスにいたのでは南半球の空が観測できないと考え、一八三三年に南アフリカのケープタウンにゆき、そこに大天文台を作って、南の空の掃天(そうてん)観測を行った。

父のハーシェルほどではないが、やはり天文学の歴史の上ではかなりの仕事をした人である。

ウィリアム、カロリン、ジョンの三人の天文学者一家の名前は永久に科学の歴史から忘れられることはないだろう。

top

**************************************** |