|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 全天星座の表

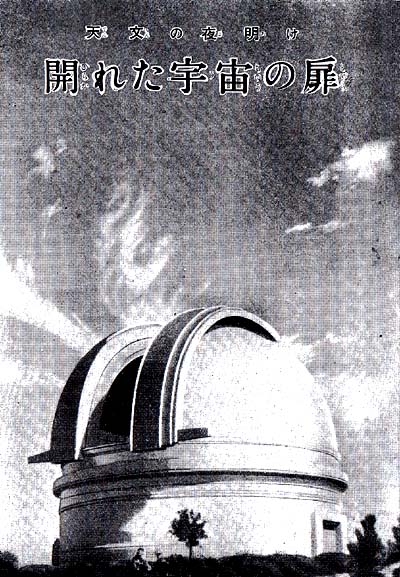

一章 開かれた宇宙の扉

1 天文学の夜明け

①古代人と天体

②プトレマイオスの天動説

③コペルニクスの地動説

④ティコの新天動説

2 宇宙の扉、開かる

①ガリレオと最初の望遠鏡

②ケプラーと惑星運行の三法則

③ニュートンと万有引力の法則

④ニュートン以降現代まで

3 望遠鏡の昔と今

①ガリレオ式屈折望遠鏡

②ニュートンの反射式望遠鏡

③屈折・反射の一進・一退 |

パロマー山天文台――

円屋根のスリットから200インチの巨人望遠鏡がのぞいている。

|

1 天文学の夜明け top

① 古代人と天体

私たちが幼かったころ、母の背中から見上げて不思議でならなかったのは、お月さまやお星さまだった。

夕やけのあと、銀の弓のように輝く三日月さん、一夜一夜と満ちて、東の丘からのぞくまんまるなお月さん。

やっと見つけた一番星からだだんと暮れて、空いちめんにきらめき出るお星さまの目、目、目。

徳川時代の学者頼山陽(らいさんよう)が、母からこの空のふしぎな話を聞いて、泣いてやまなかったというのも六才の時だった。 |

ベッヘルムの星――キリストの誕生を知らせたと伝えられる。

|

人類の子供であった古代人もこれと同じ心理で、昼は太陽を、夜は月や星をあおぎみた。

そればかりでなく、同じ星の中にも、時に東し、時に西するうろつき星、突然光のすじを引いて飛び、忽(たちま)ち消えうせる流れ星、長い尾をもうろうと引いて現われるほうき星、特にま昼の空をにわかに夜に変える日食、満月をぶきみな血の色に染める月食など、これら何とも説明のつかぬ天体とその異変とは、古代人には驚きばかりでなく、底知れぬ恐れを感じさせた。

この心理はいろいろの迷信を生み、月や星によって国家、君主、個人の運命をもうらなうようになったが、同時に、天体と宇宙の正体をつきとめようとする科学――天文学の芽ばえもここにあった。

それが最も早かったのは、三、四千年の昔、西アジヤに栄えたバビロニヤとアッシリヤ(今のイラク国)で、その星うらないとまぜこぜの知識が、やがてエジプトヘ、次いでそれがギリシャに伝わって、ここで科学としての花を開き、実をも結ぶようになった。

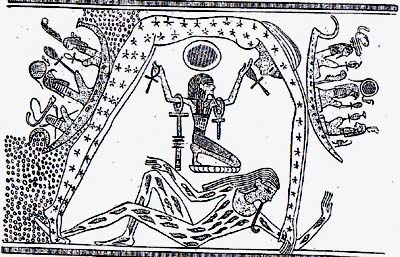

ところで、古代人は自分たちの住む世界をどう考えていたか?

それが主として目からの判断だったことは言うまでもない。

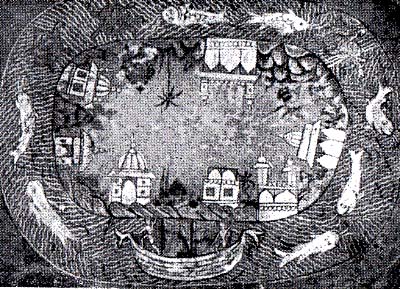

パビロニヤ、エジプトを初め多くの民族には、大地は平たい円板で、まわりを大海がとりまいたものだった。

ギリシャでは、大地は十二本の円柱の上に立っていた。

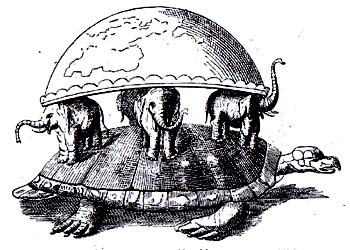

中には、巨大な魚やけものが大地をささえていると信じた民族もあり、インドではそれが三匹の象で、その象はまた海亀の背に乗っていた。

空は? むろん、じっさいの円天井で、四方を高い山か大石柱がささえていた。

日の神は車や船に乗って、夜は大地の底のトンネルをくぐり、夜明けに東の口から現われて空を走ると考えていた。

そしてギリシャでは大地の直径は、空の高さのほぼ三倍と見ていた。

② プトレマイオスの天動説

けれど、西紀前六世紀頃のギリシャの哲学者タレースは、天球の中心に地球が何のささえもなく浮いていると説き、次いでピタゴラスも、地は球の形で中心にあり、太陽、月及び当時知られていた五つの惑星がそれをめぐるものと考えていた。

即ち一種の天動説である。

宇宙の中心を太陽とする地動説を初めて立てた学者は西紀前二世紀頃のアリスタルコスだったが、学者たちは十人が十人、目に見えるままに天が動いていると考え、地球を中心に七つの天体がそれぞれ透明な天球にはめこまれてめぐり、いちばん外を星のあつまった恒星天がめぐっていると信じていた。

ただ困ったのは、毎日位置を変える月と、特に不規則な惑星の運行だった。

これを説明にかかったのは、西紀前四世紀頃のエウドクソスで、七つの天球は二十七にふえ、それらが地球を中心に同心円をえがいて回っているとした。

その弟子カリッポスではこれが三十三にふえ、有名なアリストテレースでは五十六にふえた。これを同心球の説という。

けれど、こうまで天体の組合わせが複雑になっては、学者たちもついていけないし、まだ解けない問題もあった。

|

クラウディウス・プレマイオス

手に持っているのは当時の観測器

|

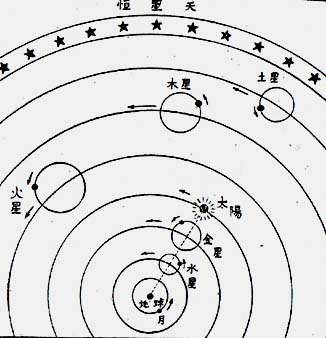

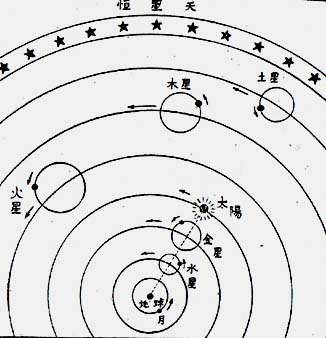

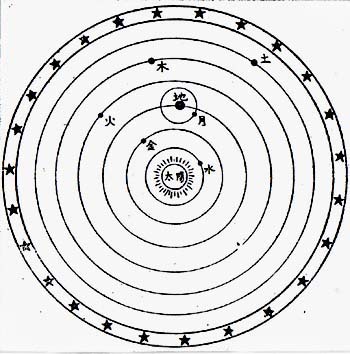

プトレマイオスの天動説図解

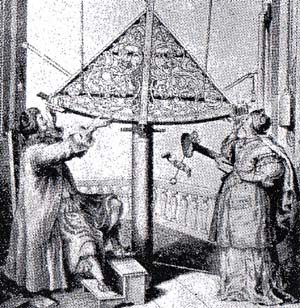

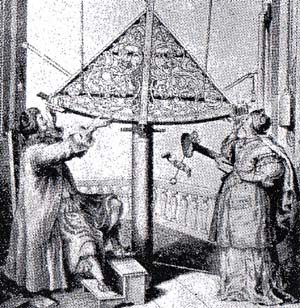

中世紀の天文学者――まだ望遠鏡はないので

いろいろの機械を用い、肉眼で観測した。

|

そこで生まれたのが周転円の説で、これによる惑星は、それぞれ小さい円(従円=じゅうえん)をえがいて回りながら、同時にその円の中心は地球のまわりを大きな円(周転円)をえがいて回るというのである。

この考えを進めたのが、ギリシャで最も偉大な天文学者ヒッパルコス(西紀前一九〇~一二五年頃)で、更にこれを修正したのが、アレキサンドリヤにいたプトレマイオス(一〇〇~一七〇年頃)で、その天動説(地球中心説)によってギリシャ天文学は極頂に達した。

彼は、水星と金星の従円の中心は、いつも地球と太陽とを結ぶ直線上の一点を中心として回転するとして、それまでの周転円説の難点からきりぬけた。

これがプトレマイオスの宇宙系で、その著「アルマゲス卜」は、アリストテレースの宇宙論にもとずいたキリスト教の教義と合っていたため、十四世紀以上も全ヨーロッパの学界を支配した。

この学説に反対する者はローマ教会に弓を引くむほん人として、ジョルダノ・ブルーノなどは火あぶりの刑に処せられた。 |

③ コペルニクスの地動説

|

ニコラウス・コペルニクス

|

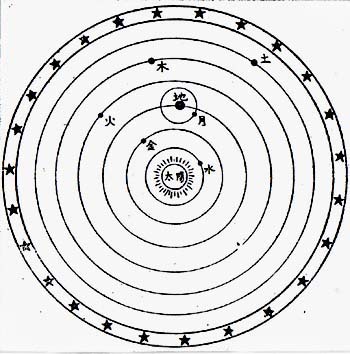

コペルニクスの地動説図解

|

しかし学問の発達は、このままではストップしてしまう。

初めてプトレマイオスの天動説に疑いをいだいたのはポーランドのニコラウス・コペルニクス(一四七三~一五四三)だった。

彼は牧師だったが、数学と天文学に興味を持っていて、エジプトやギリシャの天文学を調べている間に、天動説の理くつに合わない点をつぎつぎと発見した。

たとえば、巨大な太陽がはるかに小さい地球を回るというのはおかしい。

また、恒星は非常に遠くにあるのに、その恒星天が地球を中心として二十四時間で一回転するとすれば、猛烈なスピードで動かなければならない。

そんなことはあり得べがらざることだ、というふうに考えた。

そこでコペルニクスは、自分がじっさいにやった観察と、理論で出した計算とが正しく合うかどうか二十年の間も検討した。

その結果、太陽こそ宇宙の中心にあって不動であり、地球初めすべての惑星はそれぞれの軌道で太陽のまわりを運行している。

その順は、水星と金星が地球の内がわに、火星・木星・土星は外がわにあり、月は地球に属して、それを中心にめぐっていると、かたく信ずるようになった。

これがコペルニクスの有名な地動説(太陽中心説)で、この確立により、ギリシャ代々の学者がむだな努力をして説明しようとした問題は簡単に解決がついた。

けれどその著「天体回転論」は、ローマ法王庁をはばかって、十二年も公表するのをひかえた後、彼が死ぬ数時間前にやっと印刷ができ、それも序文に、友人の学者たちのこわごわのいいわけがそえてあった。

しかし学者たちは、この新しい学説をふり向きもしなかった。

どこの大学でも、あいかわらずプトレマイオスの天動説を教えていたのである。

④ ティコの新天動説

|

ティコ・プラーへ

|

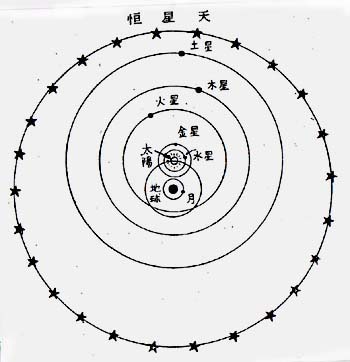

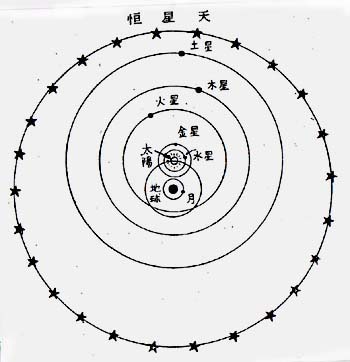

ティコ・プラーへの新天動説図解

|

コペルニクスに次いで偉大な学者はデンマークのティコ・ブラーへ(一五四六~一六〇一)である。

彼は初めフレデリック二世から、後にプラーグに移ってはルドルフ三世から城を賜わり、貴族の生活を送りながら、自分の発明したいろいろの天文機械で、肉眼で出来る限りの天体観測を行った。

中でも有名なのは火星の観測と、一五七二年に出版した新星の観測(「新星」参照)で、火星の精細な記録は後にケプラーを、有名な三法則の発見へと導いた。

しかしティコもコペルニクスの地動説には反対だった。もし地球が運行しているなら、それが恒星の位置のずれとなって現われるはずである。

それがないのは、やはり、地球が宇宙の中心にあるからだと考えた。

これは、惜しいことに彼の観測器械がまだ不完全だったためである。

その代り彼は、太陽と月は地球のまわりをめぐるが、他の惑星は太陽をめぐると同時に、地球をもめぐっていると考えた。

つまり新天動説である。彼が地動説には同意しなかったにせよ、ある程度これに近づいたことは、旧天動説をまるのみにしていた学者たちとはちがったえらさを思わせる。

そして、もう十年生きていたら、望遠鏡に出会えただろうに!

2 宇宙の扉、開かれる top

① ガリレオと最初の望遠鏡

|

宗教裁判所で誓いをたてる老いたガリレオ(名画)

|

ガリレオ・ガリレイ

|

ここでガリレオ・ガリレイ(一五六四~一六四三)が登場する。

彼はイタリヤのピサで生まれ、少年時代から数学を非常に好んだ。

父は彼を収入の多い医者にしようとして医学を学ばせたが、物理と天文に強い興味をひかれた。

十九歳の齢に、寺院の吊りランプの観察から、振子はそのふり幅の大小にかかわらず、ひと振れの時間はいつも等しいという性質(等時性)を発見して、振子を応用した脈を測る器械を発明した。 |

ガリレオは二十五歳の若さでピザ大学の教授となったが、アリズトテレースの原理を、実験によって攻撃したので、周囲から反感を買った。

ピサの斜塔から重さのちがう二つの球を同時に落して、「落ちる物体の速度はその重さに比例する」というアリストテレースの定理を破ったのは有名な伝説になっている。

こんなことで三年もたたぬ中にピサを去り、パドア大学の数学教授となった。

ここでは教授たちからも温い手で迎えられ、学生の人気もすばらしくて、以後十八年も安定した学者生活をつづけることができた。

コペルニクスの「天体回転論」を読んで驚喜したのも、ドイツのケプラーと文通したのも、このころだった。

さてガリレオといえば、誰にもすぐ望遠鏡が連想される。

初めオランダの眼鏡屋リッパーシーが、二つのレンズを組みあわせて教会堂の風見をのぞくとずっと近く見えたことから思いついて、一六〇八年におもちゃまがいの望遠鏡を作り、それがガリレオの耳にも伝わった。

そこで一六○九年の七月、鉛の古パイプの両はしに凸レンズと凹レンズをはめたものを作り、教会の屋根に向けてみると、なるほど鼻先に近づいて見えた。

それは、わずか九倍の倍率だった。

ガリレオは、これを海軍用にするつもりで、今度は三十二倍のものを作ったが、ふと月面をのぞいて、山と海らしい斑点を発見すると、この小さい器械の重要性に気がついた。

次いで彼は天の川の無数の星や、太陽の黒点を発見したが、一六一○年一月八日、木星の四大衛星を発見して太陽系の小さいモデルをありありと見てから、コベルニクスの太陽中心説を強く信ずるようになった。

更にその冬に発見した金星の満ち欠けも、これが太陽に照らされつつそのまわりを回っている証拠であると明言した。

ただ土星は、望遠鏡の倍率が低いためリングが切れ、三つごのように見えて正体はつかめなかった。

ガリレオのこの驚くべき発見は内外に大きな反響をよんだが、しかし学者の大部分には、まだアリストテレースの学説が神聖だった。

中には望遠鏡をのぞくことを拒んだ学者もあった。

特にガリレオが大胆にも本に書いた地動説はローマ法王の教権をゆさぶることとなったので、一六三三年四月、彼はローマの宗教裁判所にひきだされ、十ヵ月にわたり、幾回かコペルニクスの学説を捨てるように強迫され、恐しいごうもんにかけるとおどかされた。

ガリレオは、すでに七十才の老人で、健康もひどく衰えていたので、法王庁の高官たちの前にひざまずいて、ざんげの文を読み、署名をさせられた。

(この時に、「それでも地球は動く」とつふやいたというのは、一世紀も後のガリレオびいきの作りごとである)

ガリレオは晩年をフィレンツェの家で送り、「力学対話」を著述している間に目が見えなくなって、七十七才でさびしい生涯を終った。

② ケプラーと惑星運行の三法則

|

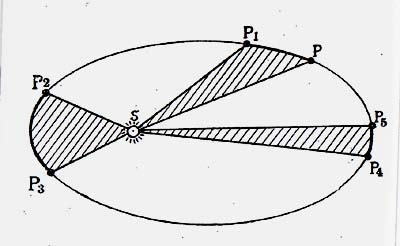

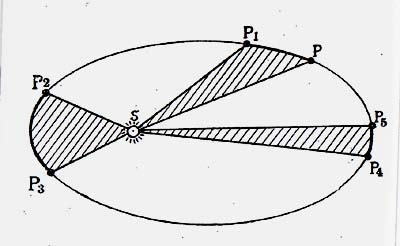

ケプラーの第二法則の説図

|

ヨハン・ケプラーと天球儀――彼の三法則から

ニュートンの学説が生まれた

|

ヨハン・ケプラー(一五七一~一六三〇)は、ドイツのウユルテンブルグに生まれ、チューリングン大学で神学を学んだが、在学中にコペルニクスの地動説を主張して、注意人物となった。

その後グラーツ大学で天文学を教えながら、惑星の距離と速度の関係を考えて、「宇宙の神秘」という本を書いた。

それがデンマークのティコ・ブラーヘに認められて、プラーグに招かれ、その助手となった。

彼は病身で視力も弱く、実験や観察には不向きだったが、理論と数学では師の欠点をおぎなった。 |

間もなくティコが死ぬと、遺言によってすべての観測資料をゆずられ、それを整理しながら二十五年も研究をつづけた。

その中の火星の運動の記録から、惑星運行の三法則を発見したのが、ケプラーの名を不滅のものとした。

この法則をわかりやすくすれば、次のようになる。――

(1)各惑星が太陽をめぐる軌道は、円形ではなく楕円形で、太陽はその二つの焦点の一つに位置する。

月の軌道もこれと同様である。

楕円形を書くには紙の面に二本のピンを少し間をはなして植え、一本の糸をたるませて、その両端をピンに結びつける。

そして鉛筆の先を糸に引っかけ三角にのばしながら、グルリとひとまわりさせると楕円が引ける。(「地球の軌道」のさし画参照)

この二本のピンの位置を楕円の焦点という。

惑星が楕円の軌 道を動く時には、太陽は二つの焦点のどちらか一つにある。

そして、どちらにしても、その焦点はもう一つの焦点よりも楕円の一方のへりに近い。

(2)各惑星が 太陽を公転する周期は一定しているが、その運行の速度は太陽に近い時ほど早く、遠くなるにつれて遅くなる。

これは地球をめぐる月も同様である。

これは、ふつうには、「惑星と太陽とを結ぶ直線(動径)は、等しい時間には等しい面積をえがいてうごく」となっているもので、面積の法則といわれる。

上の図でSを太陽、Pを惑星、P1~P5をそれが楕円の軌道をうごいていく位置とすると、直線SPは動きはじめの動径で、動くにつれて面積が扇形をえがく。

P2からP3へ動く時に惑星は最も太陽に近いので、動径は最も短いが、最も早く動くので、扇形はいちばん広い。

反対にP4~P5の場合は、太陽から最も遠いので動径は最も長いが、惑星は最も遅く動くので扇形はひどく細長い。

P~P1は二つの中間の場合を示す。こうして、扇形は変るが、等しい時間(たとえば一ヵ月の間)にえがく面積はいつも等しい。

これをくだいていうと(2)の意味になる。

(3)各惑星の太陽からの距離の二乗は、それらが太陽をめぐる公転周期の三乗に正比例する。

これはいちばんとりつきにくい。

たとえば、ある惑星が太陽から地球の距離の四倍――二の二乗の位置にあれば、それが太陽を一公転するには、二の三乗で、地球の一年の八倍、つまり八年かかる。

また、九倍――三の二乗だけはなれていれば、三の三乗で二十七倍、つまり二十七年かかるという意味である。

前の例の惑星はないが、あとの例はほぼ土星にあたる。

平均距離は地球の九・五倍で、公転周期は二十九年半だから。 |

この三法則によって、惑星の運行がりっぱに説明され、太陽を中心とする地動説はいよいよ確立されたが、教会がわはもちろん、学者の間でも異論はあった。ガリレオもだまっていた。

またケプラー自身も、なぜ惑星や月の運行が早くなったり遅くなったりするか。

それらの軌道がなぜ楕円形であるかという理由は知らなかった。

これを解決したのが、約五十年後のニュートンだった。

そして地動説はついに最後の勝利をおさめたのである。

③ ニュートンと万有引力の法則

|

書斎のアイザック・ニュートン

|

ニュートンが万有引力の法則を発見する

もととなったというリンゴの木の一片

|

アイザック・ニュートン(一六四二~一七二七)は、イギリスのグランタム市に近いウールソープで、農家の子として生まれた。

偶然にもガリレオの死んだ年に当る。数学好きを見こんだ叔父の牧師が、学資を出してケンブリッジ大学に学ばせた。

数学や光学の研究には熱心たったが、成績は別に目だっていなかった。 |

ところが一六六四年の夏、ロンドンで悪疫が流行して、大学も休校となったので、ニュートンは田舎に帰って、二年間をすごした。

その間に彼は、かねて考えていた三つの研究――万有引力の法則の発見、光学の研究、微分積分の発見にとりかかった。

万有引力の法則は、一六六六年に、庭でリンゴが木から落ちるのを見たのがきっかけとなったという伝説で名高い。

けれどこれは、月が地球のまわりを運行して決して直線をえがいて動かない理由を、地球の引力に引かれているせいではないかと考えている目さきで、リンゴがポトリと落ちた。

「そうだ、あれを引っぱるのと同じ力だ」と、彼がうなずいただけのことらしい。

ニュートンは「地球の引力は距離が増すにつれて減少しなければならないが、その関係はどうなるのか。

月までの遠い距離ではどうなるのか」そう考えて計算、にかかったが、満足な結果がでなかった。

これは、当時認められていた、地球から月までの距離がまちがっていたためで、一六七二年フランスの学者ピカールが初めて正しい数値をだしたのである。

ニュートンは一六八二年にそれを知った。その値によって計算をやり直すと、初めて理論と実際とがぴたりと合った。

そこで一六八六年に、万有引力の法則を「プリンシビア」という本で発表して、名声が一時にあがった。

ところで、万有引力の法則は、引力の大きさは、互いに引き合う物体の質量に比例し、それらの距離の二乗に逆比例する。

ということである。

説明してみると、質量とは、物質の含む分量で、だいたい物体の重さと考えていい。

引張る物体が重ければ重いほど、その引力は強くなる。即ち引力は質量に比例する。

そして引く物体の距離が遠くなるほど、その引力は弱くなり、それにつれて落ちる物体の速度は減じてくる。

ここで大切なのは、その場合、距離が二倍になると、引力は四分の一となり、三倍になると九分の一となることで、これが距離の二乗に逆比例する(比例して減少する)といこである。

それで逆二乗の法則ともいわれているが、これがケプラーの第三法則から導かれていることは忘れてならない。

またケプラーに解けなかったこともこれで証明された。

なお、ニュートンが光学の研究から反射望遠鏡を発明し、同時に日光のスペクトルを発見したことは、これまた科学の歴史では重大な事件だった。

それは後の話にでてくる。

④ ニュートン以後、現代まで

ニュートンによって、天文学の扉は大きく開け放たれた。

太陽とそれをめぐる惑星、それらの衛星(月)の運動が明らかになって、学者たちは万有引力の法則を応用して太陽系の構造をさぐりにかかった。

以下はそのあらましである。

ニュートンの親友のバレーは、一七〇五年にほうき星の中には周期を持っていて、もどって来るもののあることを発見して、そのひとつにハレー彗星の名を残した。

また、彼が恒星も動いていることを初めて発見したことから、太陽系のことばかり研究していた学者たちは、恒星の正体と分布に目を向けるようになり、ここに恒星天文学が起った。

ところヘー七八一年、ウィリアム・ハーシェルが、当時では最大の反射望遠鏡で天王星を発見し、太陽系の限界をひろげて世界を驚かせた。

また多くの重星(じゅうせい)や星雲を発見し、天の川に囲まれた宇宙を円板状のものであると推定した。

十九世紀に入ると、第一年の元日に、イタリヤのピアッジが小惑星ケレースを発見した。

以後もぞくぞくと発見されて、火星と木星の軌道が開きすぎている疑問が解決された。

恒星の距離はその視差(「視差」参照)で測るが、ハーシェルの望遠鏡でもそれができなかった。

ところが一八三八年に、ドイツのベッセルがはくちょう座の61という星の距離を測り、同じ年にイギリスのヘンダーソンがケンタウルス座のアルファという星の距離を測るのに成功した。

これは今でも肉眼で見えるいちばん近い星である。

これによって恒星の研究がいよいよ盛んになり、恒星目録がつぎつぎと編まれるようになった。

また万有引力の法則から、二人の若い学者、フランスのルベリェーとイギリスのアダムスとが別々に新しい惑星――海王星の位置を予言して、見事にそれが発見されたのは一八四六年だった。

ニュートンの発見した日光のスペクトルは、一八一四年にドイツのフラウン・ホーファーにより無数の暗線が発見され、次いでキルヒホッフにより、それが太陽のふくむ元素を示していることが発見されて、やがて恒星のスペクトルも研究されるようになった。

特に一八七六年、イギリスのハギンズが天体の分光写真をとることを発明してから、恒星のスペクトル型が分類され、恒星の進化が論ぜられるようになった。

視差で求められないほど遠い恒星の距離もスペクトルで求められるし、暗線のずれでその動きと速度も知ることができる。

一八九〇年には、分光太陽写真儀がアメリカのウィルソン山天文台のベールによって発明され、たとえば水素の光で写すと太陽面の水素の分布している部分だけが写るというふうで、太陽の研究に新生面を開いた。

こうしてスペクトルによる天体観察は、二十世紀の物理天文学時代に入っていよいよ盛んになった。

一九二三年にアメリカのハップルがアンドロメダ座の大星雲の距離を測って、それがよその宇宙であり、全宇宙は無数の星雲から成っていることを知ったのも、その後、それらの星雲が猛烈な速度で後ずさりしているという膨脹宇宙論を唱えたのも、すべてスペクトルから導かれている。

この一方、原子物理学の急速な進歩は、太陽の熱源や、恒星の誕生や、その他さまざまの研究に役だっている。

また、ニュートン以来の偉大な物理学者、ドイツ生れのアルバート・アインシュタイン(一八七九~)が、相対性原理で万有引力の法則を改造し、太陽のそばを通る光線の屈折や、水星の近日点の移動や、天体から来る光のスペクトルのずれなどを論じ、それがじっさいの観測と一致して、天文学に貢献していることを忘れてはならない。

太陽系では、一九三〇年、アメリカのローウェル天文台で海王星の外に冥王星を発見し、その後、木星や天王星に新しい衛星の数が加わった。

なお、大望遠鏡が前世紀の末からつぎつぎと建設され、遂にパロマー山の二百インチが完成して、大宇宙のはるか彼方に向けられていることはつぎに述べる。 |

アルバート・アインシュタイン博士、

現代のニュートンといわれる大科学者

|

アインシュタイン塔――内部に望遠鏡が直立していて、天頂の星のスベクトルを観測し、

相対性原理をテストする

|

こうして、今世紀に入ってから、天文学の発達はじつに目ざましい。

ここには、ごくあらましを書いただけだが、改めて本文でそれを説明することにしよう。

3 望遠鏡の昔と今 top

ガリレオが望遠鏡を発明するまでは、天体の観測は肉眼によるほかはなかった。

ずっと昔は簡単に檸に横木をつけたもので天体と天体との角距離を測った。

コロンブスが洋上で用いたのもこの種のものであった。(一七頁写真参照)

しかし、やがて六分儀(二つの天体の角距離を測る)、四分儀(天体の子午線経過の高度と時刻を測る)などが発明されて、ティコ・ブラーヘはこれらに改良を加え、また自分もいろいろの器械を発明して、望遠鏡以前としては極めて精密な観測を行なった。

ティコが最初屋外にすえた木製の四分儀は、半径十九フィートという巨大なものだった。

後に城内の観測室の壁に作りつけたシンチュウ製の四分儀は、幅五インチ、厚さ二インチ半、半径六フィート余の弧状の板で、ティコは三人の助手と天体の子午線経過を観測した。

今日の子午儀や子午環はこれが発達したものである。

ドイツのへベリウスは、望遠鏡が発明された後も、こうい予器械でりっぱな観測をつづけた。

六分儀は今でも、航海者や航空士が星の高度から緯度を出すのに欠いてはならぬ器械になっている。 |

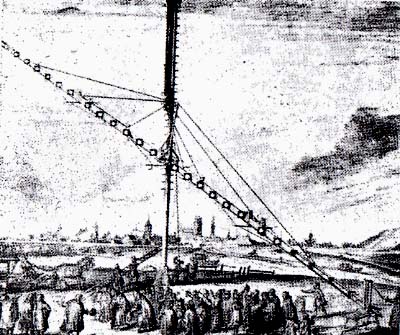

四分儀で星の高度を測るへベリウス夫妻

望遠鏡の発明後もこれで観測をつづけた

|

① ガリレオ式屈折望遠鏡

|

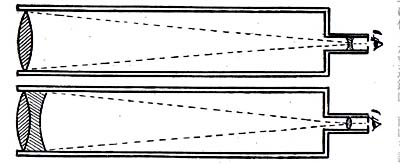

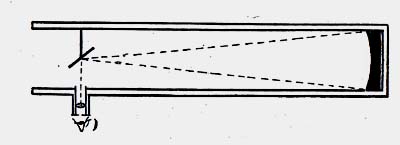

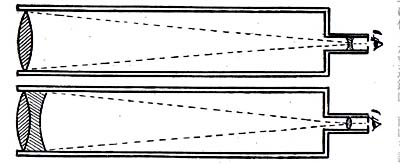

(上)ガリレオ式屈折望遠鏡

(下)近代の色消し屈折望遠鏡の組み立て、

レンズが凸凹の組み合わせになっている。

|

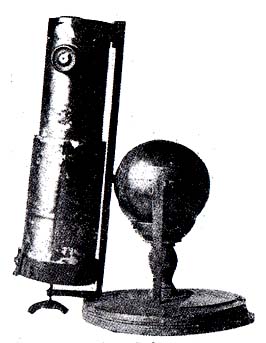

ガリレオの望遠鏡――

1609年に作られて現存する

|

|

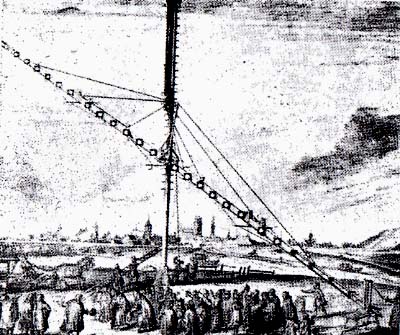

十七世紀の屈折望遠鏡――筒がなくて板を環でつり、両端にレンズをつけたもの

|

ガリレオが一六〇九年に作った望遠鏡は、前にも書いたように、パイプの筒先に凸レンズの対物レンズを、筒口には凹レンズの接眼レンズをはめたもので、倍率も三十二倍をこえなかったが、物体の光が対物レンズで屈折して結んだ像を、接眼レンズで拡大して見る屈折望遠鏡の先祖だった。

ケプラーは凹レンズの代りに凸レンズを用いた。

こうすると、物体の像はさかさまになるが、視野はずっと広くなる。(現在の天体望鏡もみな、像はさかさまである)

けれど、この種の望遠鏡は、対物レンズが光を七色に分けるため、像に色がついてぼやけたものとなる。

これを色収差といって、天体観測には大きな欠点である。

それで、初めはできるだけ望遠鏡の筒を長くして、色を消すより方法はなかった。

こうして十七世紀半ばから十八世紀の初めへかけては、競争で細長い望遠鏡を作った。

中には長さ二百フィート以上のものさえあって、それをすえるには大きなやぐらがいるし、第一、動く天体を追いかけることは困難だった。

また筒をつけずに、対物レンズと接眼レンズだけのものや、へベリウスの考えた一枚の板を輪でつり、両端にレンズをつけた奇妙な望遠鏡まであった。

もっとも当時の望遠鏡は、主として月が目標で、そこに住む生物を発見する興味も手伝っていた。

フランス王ルイ十四世などは、一万フィートというばかげた望遠鏡の製作を命じて断わられたという話もある。

② ニュートンの反射望遠鏡

ニュートンは光学に興味を持っていたので、一六六四年に屈折望遠鏡の改良を考えて、まず光の色を研究するためにプリズムを買ってきた。

32

そして窓のシャッターにあけた小孔から日光を導き、それをプリズムにあてると、壁の白いスクリーンに七色の光の帯が現われたので驚いた。

これがスペクトルの最初の発見である。

そして光の屈折度が色によって異なることを知り、日光がこういう性質の色の光で成りたっている事実をつきとめた。

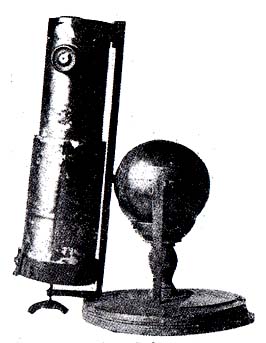

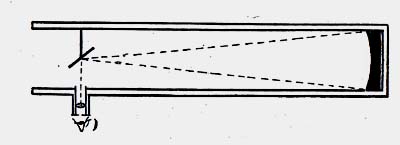

この結果ニュートンは屈折望遠鏡の色収差はとても消すことはできないと断念して反射望遠鏡を作った。 |

ニュートンが発明した最初の反射鏡のモデル

小さくて実用にはならなかった

|

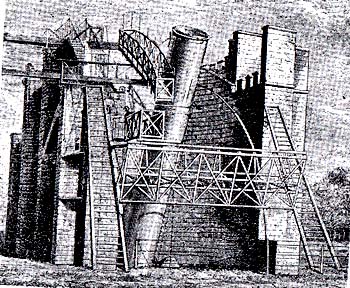

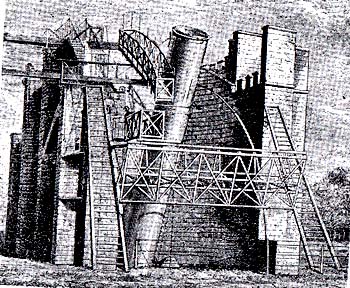

ハーシェルの反射鏡

1789年スロウに建設、

|

これは光の反射を利用したもので、筒先にレンズは使わず、ただ筒の底に金属製の凹面鏡をはめ、これで反射された光が像を結ぶのをハリガネでつっだ小さな平面鏡で直角に曲げ、それを筒の横腹にある接眼鏡で拡大して見るという工夫である。

この望遠鏡によれば、光は屈折しないので色はつかず、これまでのような長大な望遠鏡を作る必要はない。

且つ凹面鏡は大きなものを作ることも自由だった。

それでこの式のものが喜び迎えられた。ただ観測者の視線が天体の向きと直角になるが、馴れれば不便は感じなくなる。

今日のアマチュアのものもこの型のものである。

次いでウィリアム・ハーシェルは、ニュートン式を改造して星の像が明るく見えるものにした。

これは凹面鏡を少しかしげてあるため、像が少しゆがむのと、平面鏡を用いないため見る人は天体へ背を向けるという難点はあったが、百年ほど前まではこれが盛んに用いられた。

ハーシェルはこの望遠鏡によって、一七八一年、天王星を発見して忽ち世界一流の天文学者になった。

そして、同八九年には長さ四十四フィート、口径四フィートの大望遠鏡を完成して、土星の衛星を二つ加え、天王星にも二つを発見したほか、多数の星雲と二重星の表を作った。

次いでイギリスのロッス卿は、長さ五十二フィート、口径六フィートという当時として汢世界最大の望遠鏡を作った。

しかし、それをすえた位置は霧がちなアイルランドの所領で十分な観測はできなかったし、且つ六千倍などという大きな倍率はあまり実用に適しなかった。

(ふつうは一千倍から三千倍程度である) |

ニュートン式反射望遠鏡の組み立て

グリニッジ天文台にもない最大のものだった

1845年アイルランドに建設されたロッス卿の大反射鏡――当時は世界一

|

③ 屈折・反射の一進一退

さて、反射式の発明によって屈折式はしばらく影をひそめていたが、一七三三年に、英人ホールがケプラー以来の対物レンズをクラウン・ガラスの凸レンズと、フリント・ガラスの凹レンズとを二枚組み合わせて作ることを思いついた。

これによって、凸レンズで屈折した光は凹レンズで分散するため、全部の光が同じ焦点に集まって、色収差を消すことができ、屈折式の欠点は救われることとなった。

(ニュートンがこの方法に気がつかなかったのは、ふしぎである)

この一方、反射式のものは、スズと銅の合金の凹面鏡が湿気でくもりやすく、たびたび磨かなければならない不便があるため、新屈折式に位置をゆずらなければならなかった。

しかし、これも一八五六年に、ガラスに銀メッキする方法が発明され、長もちがする上に、以前の金属鋺よりも光をよく反射するので、反射式は再びその位置を取りもどした。

更にその後、アルミニウムで真空メッキする方法が発明された。これは、銀メッキよりも光を反射する能力がすぐれているし、湿気にも侵されることが少いので長年の間メッキをしなくていい。

また工作にも手数がかからないので、非常に便利である。

これに比べると、屈折式は、対物レンズに使う光学ガラスの製作がむずかしい。

この理由で、アメリカのヤーキス天文台の口径四十インチ(百二センチ)屈折鏡を限度として、望遠鏡の王座は反射式が占めることとなった。

|

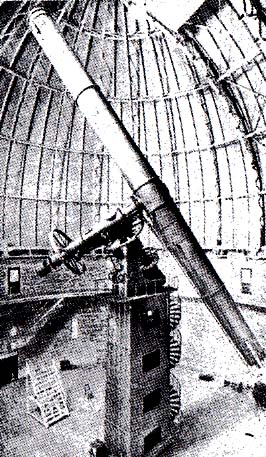

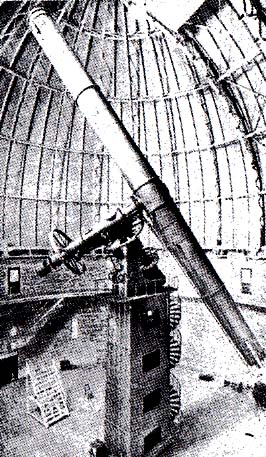

ヤーキス天文台の40インチ屈折望遠鏡

1897年完成、屈折では最大のもの

|

④ 大望遠鏡めぐリ

ヨーロッパには、一六七五年に設立されたイギリスのグリニッジ天文台を初め立派な天文台は少くないが、大望遠鏡は主としてアノリカに集っている。

まず屈折望遠鏡では、リック天文台の三十六インチがある。

一八八七年、金満家リックの寄付で設立されたもので、その下に遺骨が納めてある。

今では世界第二位の屈折鏡だが、三十年近くも最大のものだった。

一八九二年、バーナードはこれで木星の第五衛星を発見した。

これに次いで一八九七年、カリフォルニヤ大学付属のヤーキス天文台が、この名の富豪の寄付でへール博士により完成した。ここにある四十インチの屈折鏡は世界最大のもので、対物レンズの重量五十ポンド、約五十年も望遠鏡の王者だった。

主として二重星と星のスペクトルの研究が目標で、これはリックも同様である。

なおソ連には、クリミヤ半島のシメイス天文台に四十インチの屈折鏡がある。

三十二インチから二十五インチ級の屈折鏡は世界に十台ほどあって、東京三鷹天文台の二十六インチもこれに入る。

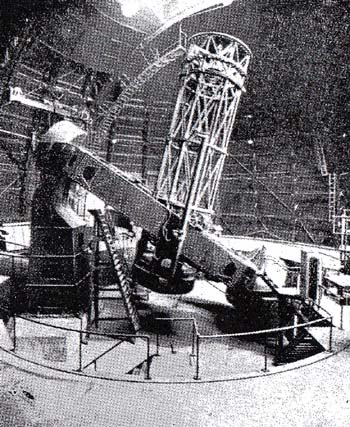

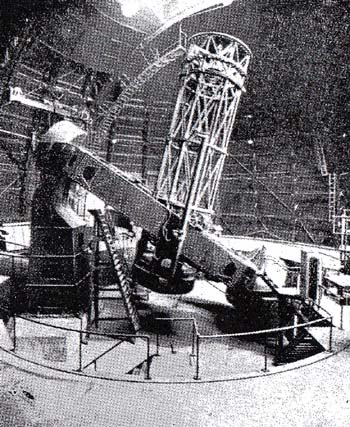

次ぎに反射望遠鏡では、パロマー山の二百インチ以前には、ウィルソン山天文台の百インチが一九〇四年以来世界最大のものだった。

これもベール博士が設立したもので、長さ四十フィート、重量四トン半、肉眼の十万倍の光を集める。

初代の台長となったベールは太陽物理学の開拓者、二代の台長アダムズ博士は星のスペクトルの権威で、従ってこの天文台は太陽及び天体物理学で世界に臨んでいる。

反射鏡では、七十~七十八インチ級のものはアメリカに数台、六十インチ級のものは二、三台ある。

日本で最大の反射鏡は奈良県生駒山天文台の二十四インチである。

屈折がのぞき用であるのに対し、反射は主として写真撮影用である。

またその天文台設立の目的によっては、望遠鏡は必ずしも大きさを競う必要はない。 |

ウィルソン山天文台の100インチ反射望遠鏡

1904年完成、パロマー山の200インチ完成以前の最大のもの

|

⑤ パロマーの巨人望遠鏡

ヤーキス天文台、次ぎにウィルソン山天文台を建設したへールは、その強烈な熱情と信念から、最後にパロマー山天文台の二百インチ望遠鏡の実現へと向かった。

ロックフェラー財団は資金六百万ドルを提供し、全米を代表する天文学者、物理学者と、各方面一流の技術家がこの大事業に参加した。

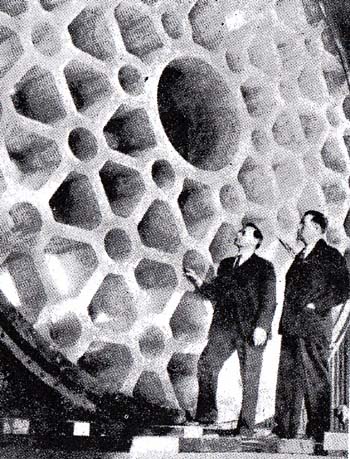

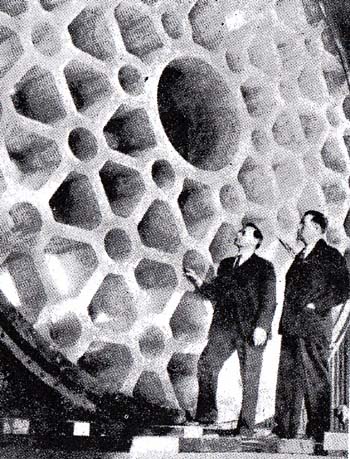

直径二百インチ(五メートル余)、厚さ三十インチ、重量二十トンの大反射鋺には、パイレックスという耐熱ガラスをえらんだ。

まず二十六インチ、三十インチ、六十インチ、百二十インチと順々に試作した後、いよいよ一九三四年に、型に流しこんだ。

そのガラス材の総量は五十五トンで、二回目に成功し、焼きなまし(そろそろと冷却すること)にだけでも十ヵ月かかった。

鋺の重量を半減するため、裏面を蜂の巣状に削りこむことにした。 |

パロマー山天文台大反射鉞の裏面

重量40トンを半減するため蜂の巣状に削ってある

|

パロマー山200インチ大反射鏡の前に

立つハッブル博士(中央)と二技師

|

こうしてできたガラス盤は、 一九三六年、ガラス工場のあったニューヨーク州から大陸を横断してカリフォルニヤ州バサデナの光学工場に運ばれ、ここで凹面鏡に研ぎあげる仕事が始まった。

それをなってアルミニ、ウムをメ。キするまでには、二沢沁上を彭やした。

これより先、ヘールは惜しくも病気でなくなり、ウィルソン山のアンダーソン博士が意志をついで、中心人物として働いた。

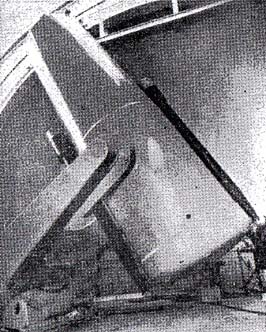

戦争で一時中止されたこともあるが一九四八年六月、遂にこの天文学の大殿堂は完成して、望遠鏡はベール望遠鏡と命名された。

天文台の円屋根のドームは直径四十二メートル、高さもこれに相当する。

望遠鏡の筒身は特殊のワク造り(フレーム)になっていて、長さ五十八メートル、直径七メートル、鏡はその底にある。

天体の像はフレームの上部につった観測筒の中に結ぶので、観測者はエレベーターで運ばれてその中に入り、腰かけて観測する。

また星の光を観測筒かち何度も反射させ、別の室に導いてそのスペクトルを観測する。

この大望遠鏡は、筒の重量百二十五トン、それに台を合わせると回転する部分だけで総量四百二十五トンもある。

従ってこれを自由に回転させるまでの苦心は大変だったが、回転軸の部分に油をポンプで流しこんで薄い油の膜を作り、回転をなめらかにする方法によった。 |

パロマー山天文台の48インチシュミット・カメラ

|

この結果、十六万分の一馬力という小さい力で、大望遠鏡はかるがると動いている。

パロマーの巨人望遠鏡が完成したと聞くと、まずどんなビッグ・ニュースが発表されるかと、天文に親しみのない人たちまで胸をおどらせて待っていた。

すると、第一回に目前に現われたのは、光がとどくのに十億年もかかる、遠い遠い星雲の写真だったので、どぎもを抜かれた。

次いで大くま座の渦巻星雲や、アンドロメダの楕円形星雲などが、隅々まで恐しいほど鮮かな写真となって発表された。

ウィルソン山の百インチは肉眼の十万倍にあたる光を集めたが、この巨人の眼では百万倍にあたる。

三万六千キロメートルのむこうにともっているロウソクの光でも捕えられるし、月は三十九キロにも足りない近さまで引きつけられる。

けれどこの大望遠鏡は反射式であるため、天体の像が鮮明なのは凹面鏡の中心の、満月の四分の一ほどの広さだけである。

これで全天の写真をとるには六十万枚もいるし、それには千五百年もかかる。

それで補助として四十八インチのシュミット・カメラという望遠写真機を使っている。

これは写真にとれる範囲が二百インチの一千倍も広いので、全天の写真は四年でとれるという。

これも驚くべき設備である。

top

**************************************** |