|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 全天星座の表

第七章 星雲の大宇宙

1 われらの宇宙

①銀河系

②奇妙な星の分布

③銀河系の組立て

2 銀河系外の宇宙

①空に散在する宇宙

②星雲の距離

③星雲の誕生と進化

④恒星の誕生

3 膨張する宇宙

①空間は曲がっている

②星雲は乱れ飛ぶ

③全宇宙の大きさと年令 |

さんかく座の禍巻星雲

星雲が発達して渦巻が乱れたもの、ほとんど全部が星である。

|

1 わわれらの宇宙 top

① 銀河系

私たちの話は、いよいよ天の川をこえて宇宙の組立てへと進む。

しずかな夜の十分、二十分、満点の星々と天の川の光の大アーチを見上げれば、誰の胸にも宇宙のはてはどうなっているのかという昔ながらの疑問が浮かばずにはいない。

天文学の最終の目的は、この宇宙の本体をたしかめることにある。

そのためには恒星や星団・星雲の観測と、それにともなう理論と、二つの一つを欠くことはできない。

ニュートンの万有引力の法則は、むろん偉大な発見だった。

しかしその時代には恒星の距離はまだ知られていなかった。

十九世紀に入ってドイツのぺッセルが、はくちょう座の61という星の距離を測るのに成功したのがトップで、宇宙の姿がようやくつかめるようになった。

そういう時、ウィリアム・ハーシェルは、四十フィートの大反射鏡を天の川に向け、星の遠近の分布をこまかく研究して、その組立てを考えだしたのである。

|

② 奇妙な星の分布

天の川は前にもいったように、それぞれ距離を異にする無数の星が、いわば私たちの目に押しあげられて天球の面に集まってひとすじの帯に見えるのである。

そして読者はこういう星の分布がひどく奇妙であるのに気がつくだろう。

もし、星がまんべんなく空間に散らばっているのなら、天の川のようなものは決して現出しないはずだから。

目でも一つ一つ見わけのつく星も、天の川の方へ近づくほど数がふえ、天の川から離れるほどどんどん数が減っていく。

天の川を天球の赤道と考えると、その北極と南極にあたる方向では、星がひどくまばらである。

望遠鏡でないと見えないような光の弱い星も同じことで、学者がその比例を計算したのによると、天の川の面の直径十五分(満月の視半径)の円内に百二十二の光の弱い星を見た望遠鏡は、天の川から十五度はなれたところでは、その数が三十にへり、四十五度では十、六十度では六つ、南北両極となると、四つを数えるだけだったという。

ハーシェルはこういう奇妙な分布から考えて、全天の星は平らたい車輪のような形に集まっていて、その中心の近くにわが太陽が位置し、車輪のへりの方にある星々が、天の川となって見えるものとした。

二十世紀に入って、恒星の距離が次々と測定されると、天の川の構造がはっきり論じられるようになった。

そして、ハーシェルの推測はほぼ当っていたが、それ以上にあまたの驚くべき発見が加わった。

|

ハーシェルの考えた銀河系――中の白点は大陽の位置

全天の星は平たい車輪の形に集まり、へりが天の川に見える

銀河系の中心方向にあたるいて座の天の川。

天の川が最も美しい部分で、暗黒星雲が入り乱れている。

|

③ 銀河系の組み立て

2 銀河系外の宇宙 top

① 空に散在する宇宙

ハーシェルの考えた銀河系は、天文学の進歩につれ、その半径や、太陽の位置などが修正されたが、しかし、これが空間をいっぱいに占めるただ一つの宇宙であるという考えは、二十世紀の初めまでも信じられていた。

十九世紀の末にアメリカのヤーキス天文台の百インチ大望遠鏡が完成し、星団・星雲の数も急速に加わった。

アンドロメダ座の星雲が星の渦巻であることもすでに知られていた。

しかし、学者はこういう星雲も、わが銀河系宇宙の中のものだと考えていた。

ところが、一九二三年に、ウィルソン天文台のハップル教授か、アンドロメダの星雲の距離を測って、これが銀河系の外にあるひとづの宇宙であることがわかった。

そこで、これまで、ただひとつの存在とばかり信じられていたわが銀河系は、たちまちその王座からゆらいで、大宇宙の一群落に落ちた。

その後、星雲のスペクトルが研究されて島のように散在するひとつひとつが、それぞれ一宇宙であることが知られて、同時に私たちの宇宙の姿を、鏡に写すように空の八方に見出だすようになった。

② 星雲の距離

では、銀河系外の星雲の距離はどうして求められたか?

ハップル教授がアンドロメダ星雲の距離を測ったのは、その中に現われたケフェウス型変光星によった。

この種の変光星は、自分がふくらんだりちぢんだりする脈動によって変光するのだが、変光の周期が同じ星は実際の光度も同じだということがわかっている。

むろんアンドロメダ星雲では変光の周期は非常に長いが、それがわかれば、実際の光度が求められる。

ところで、星の見かけの光度はそめ距離の二乗に逆比例するので、実際の光度を見かけの光度と比べることによって、その距離が計算できる。

いわばこの変光星は、空間という大洋でぐるぐる旋回していて、その規則正しい明滅で距離を知らせる灯台の光のようなものである。

ハップルは、この方法でアンドロイダ星雲の距離を求めたが、更に一九二四年に、この星雲に十二のヤフェウス型変光星を発見し、一九二九年にも四つを発見した。

どれも同じ変光周期で、その結果から距離六十八万光年という値が出た。

この変光星によって距離を測る方法は、他の十数個の青雲にも用いられて、さんかく座のM33という小さい星雲が、アンドロメダ星雲に次ぐ七十五万光年であることも知られた。

あまり遠い星雲では変光星を認めることはできない。その場合には、大づかみながら、星雲の中の一番明るい星は、どの星雲でも同じ光度であると考えたり、また、星雲全体の光度をどれも一定していると考えて、大体の距離を測るのである。

これには(後で述べるように)星雲があちこちで、団体を作っていることが発見されてから、平均の距離を求めるのにつごうがよくなった。

③ 星雲の誕生と進化

さて、銀河系外の星雲は、アンドロメダ座のものを初め渦巻星雲といっている。

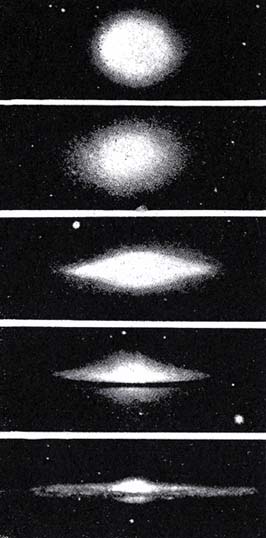

しかし、こまかく見ると、渦になっていない円い形のものや、それがひしゃげた平べったいものや渦がくずれて形が不規則になったものやいろいろある。

また同じ渦巻星雲でも、正面向きのもの(例、大ぐま座)や、斜めに向いた楕円形星雲(例、アンドロメダ座)や、真横に向いて凸レンズの形をはっきり見せている紡錘形星雲(例、かみのけ座)などがある(紡錘は機おりに使うツム)。

そしてこういう渦巻が、すべてそれが自転して生じた姿であることは、写真を見ればよくわかるだろう。

そこで、球状星雲――渦巻星雲――不定形星雲とならべてみる。

渦巻星雲には、核(中心部)から枝をのばし渦巻いているもの、宇宙塵とダスの黒い流れがそれに伴なっているもの、核が分解して小さくなり渦の枝が複雑になって恒星が生まれているものがあり、それがくずれたものが不定形星雲へとつらなる。

こうして見ると、球状にはじまり、不定形に終る星雲の系列が、その進化を示すものと考えられてくる。

イギリスの天文学者ジーンズは、星雲を誕生を大体こう説明している。

空間は決して文字どおりに「空」ではなく、て宇宙塵とガスの原子が満ちみちているが、それが引力により結びついて、しだいに大きな球になり、温度が高くなると光りはじめる。

これが球状皇雲である。この段階では、まだガスの球にすぎない。

しかし、それが自分の重力で収縮を始めるとそれにつれて回転が早くなり、球の両極がひしゃげてきて平たくなる――

小さい例だが木星や、土星のように、そして、なおも回転が早くなると、中心の核からガスが流れだし七二本の枝が生まれ、それが回転と共に渦を巻くようになり、核が小さくなるにつれて枝が幾つにもふえる。

これが渦巻星雲で、それが老いて形がくずれると不定形星雲になる。

こういうのである。 |

星雲の誕生と進化――いろいろの星雲の写真を上のように並べると、球状から楕円になり、平くなり、しまいに渦巻になる進化のようすがよくわかる。

黒いすじは宇宙塵とガスの流れが写ったもの。

|

|

かみのけ座の紡錘形星雲

銀河系を横から見たらこんなだろうか?

|

アンドロメダ星雲の頭部

恒星が生まれているのがよくわかる。

10億光年の彼方の星雲(矢で示すもの)

パロマー山200インチ大反射望遠鏡で撮影

|

④ 恒星の誕生

ところで、星雲が若くてガスの球であったり、また平たくなったばかりでは、まだ恒星は生まれない。

それらが非常に平たくなって渦巻の枝もこまかく分かれてくると、枝々の先にガスのかたまりが無数に出来て、その一つ一つが球になり、重さが加わると共に、温度が高まって強く光りはじめる。これが恒星の誕生である。

ちょうど、蒸気の雲がかたまって水滴になるのに似ている。

そして星雲が回転をつづけ、いよいよ平たくなると中心までも分裂して星になって完全な渦巻星雲となる。

アンドロメダの星雲は、その外まわりに恒星が生まれていることは写真でよくわかるが、中心力部分が白くガス状に見えるので、まだ進化の途中にあるものと考えられる。 |

これは私たちの銀河系にもあてはまる。銀河系もこの順序で無数の星を生んで、今では十分に発達した渦巻から不定形星雲になりかけているらしい。

ただ、中心にあたる夏のいて座の天の川に、黒いふちが入り乱れていて見とおしがきかないのは、まだ星に分裂しないガスと宇宙塵の雲があるためらしい。

学者は、銀河系を大体さんかく座の渦巻星雲に似たものと考えている。(トップの写真参照)

3 膨脹する宇宙 top

① 空間は曲っている

さて、こういう星雲は現在までに何百万となく大望遠鏡写真で撮影されている。

この一つ一つが、わが銀河系に対するよその宇宙で、無数の島々のように空間に散在して、しかもそれぞれ自転しているのである。

これらの中で最も遠いものは近ごろまで一億四千万光年といわれていたが、パロマーの二百インチ大反射鏡は、完成する早々に十億光年の星雲を撮影することに成功し、その写真を発表して世界を驚かせた。

ところで私たちは、単純に「はてもない宇宙」というが、宇宙を銀河系の意味として考えれば、はてがあるといえる。

しかし、これを何百万もの星雲をふくむ空間のこととしたらどうなるだろうか。

現代の天文学では、空間ははてもなく四方八方へひろがっているものでなく、地球の表面のように曲がっていて、しまいには行きどまりがあると考えている。

そして、地球面をまっすぐ旅行しつづけると自然に出発点にもどってくるが、空間もこれと同じことで、もしそれに沿って進むことができるとすれば、再び初めへもどってきて宇宙をひとめぐりしたことになるだろう。

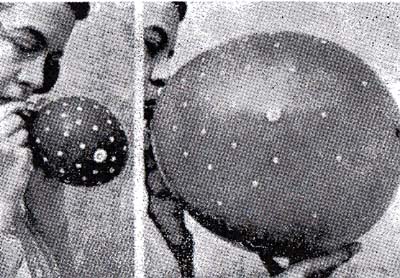

いわば、空間はゴム風船のような形で、すべての星雲や、空間の中の物質は風船の膜の中にあると。

これは私たちにはまったく雲をつかむような話だが、空間が曲っているという考えも、アインシュタインの相対性原理ににもとずいている。

ただ、この理論はむずかしいので略すが、いろいろな点で実験と合っているので、今日の科学者はこれを信じている。

もし空間が曲がっていれば、銀河系に近い星雲は、望遠鏡を反対の方向へ向けても見えるはずで、ちょうど大阪の放送が東京へ最短距離で聞えるが、同時に電波が地球を遠回りにまわって聞えてもいるはずだというのと同じことになる。

むろん今のところ、そんな受信器もないし、望遠鏡もないが、理論としてはそう考えることもできるわけである。 |

200インチ大望遠鏡による最初の写真を吟味している四人の天文学大家。

左からマーリル博士、ジョーンズ卿(英)、ハッブル博士、ミンコウスキー博士

膨脹する宇宙の実験――ゴム風船の表面は大宇宙の空間、ポチボチ

は渦巻星雲、ふくらますと星雲が八方へひろがることが理解できる

|

② 星雲は乱れ飛ぶ

ところで、今度はもっと驚くべき話へはいって行く。

読者はすでに銀河系の中の恒星にはひとつひとつに視線速度があって、近づく星もあれば遠ざかる星もあることを知っている。

しかるに、すべての星雲もこの運動をやっていて、しかも恒星などは比べものにならない視線速度で急激に遠ざかっている。

へびつかい座の逃走星は一秒に二百六十キロの速度で最も足の早い恒星だった。

しかし星雲では一秒一千キロの速度でものろい方だという。

前にもちょっと述べたように、星雲はあちこちで星雲団をなしている。(右図のかみのけ座星雲団の写真参照)

われらの銀河系も、大・小のマゼラン雲、アンドロメダ座の星雲、さんかく座の星雲その他、七十五万光年以内の距離にある十五個の星雲と一団をなしているという。

いわば、無数の島々の中の群島でしかも移動する群島である。

|

かみのけ座の星雲団――ぼやけて見えるのは

みな星雲で、距離4500万光年。

この一つ一つが銀河系に相当することを考えてみたまえ。

|

右の表は、あちこちの星座の中に見出だされた星雲団で、その星雲の数、百万光年単位の距離、平均の明るさ、毎秒平均何キロで遠ざかって行くかを示したものである。

この表では、おとめ座星雲団が距離六百万光年で最も近いが、同時に遠ざかっていく視線速度は、毎秒一千二百三十キロで最か遅い。

それから距離が遠くなるにつれ、速度もぐんぐん加わり、終りの大ぐま座星雲は二億四千七百万光年で、秒速は実に四万二千百キロである。

これはジエッ卜機の二十万倍以上の速度である。

ハップルは各星雲が遠ざかる速度は百万光年につき毎秒約七千キロであると計算した。 |

|

しかしその後パロマー山の二百インチ反射大望遠鏡は光の速度(毎秒三十万キロ)の五分の一、即ち秒速六万キロの星雲を発見した。

再びゴム風船を用いて、その表面に、星雲を表わすボチボチを一面に描いて息を吹きこむ。

すると星雲が四方八方へ遠ざかり、遠いものほど速度が早くなることがよくわかる。

そして、どこが中心であるともいえないし、同時に自分のいる星雲が中心であるともいえる。

しかも星雲の速度はたえず増して行くので、ついには光の速度を越えることが考えられる。

そうなるとどんな巨大な望遠鏡の眼でももう追いかけきれないだろう。

では、どうして星雲がこういう速度で遠ざかるのがわかったろうか。

これは、恒星の場合と同じくドップラー効果で証明された。

ウィルソン山の百インチ大望遠鏡に分光器をとりつけて、渦巻星雲の運動を測ってみたところ、そのスペクトルがそろって赤色の方へずれて行きその秒速を知ることができた。

そして、前の表のように、遠い星雲ほど視線速度が早いことがわかったのである。

しかし、なぜ星雲はこうして遠ざかるのだろうか。

それは、星々が自分自分の物質をエネルギーに変えるため、結びついている引力が弱まって、星雲はたえず膨脹し、互いに、たえず遠ざかり合うようになるのだろうと、学者は説明する。

③ 全宇宙の大きさと年齢

終りにこの全宇宙は、どれほどの大きさのものと考えられているだろうか。

イギリスのジーンズ教授は、この宇宙の円周は初め光がめぐるのに八十億年かかるほどだったろう。

つまり八十億光年だったが、たえず膨脹しているのだから、現在では八十億年と五千億光年との間のどこかにあるだろうといった。

一方、ハップルその他の学者は、アインシュタインの理論にもとずいて、全宇宙の半径を八百四十億光年と計算している。

どのみち、私たちはこんな途法もない天文数字には実感は持てない。

しかし、パロマー山二百インチの「巨人の眼」でも、大宇宙のはてまでには達しきれずにいることだけは理解できる。

ところで、この膨脹は宇宙のどこを中心として始まったのだろうか。どこふわからないが、中心はあったと考えられる。

では、そこから膨脹を開始したのはいつだったろう。

――宇宙の年齢は今幾つになっているか。読者は地球の年齢を約二十億年と記億している。

宇宙の年齢は約五十億年と、シャプレー教授は計算している。

空間は、私たちの時計がセコンドをきざむ間にも超高速度で膨脹して行く。

むしろ爆発して行く!

無数の星雲は、小さいたとえながら、乱れ飛ぶ円板のように回転しつつ十方百方へ後退して行く!

私たちは、ただ茫然とそれらの行方を空想するばかりである。

しかし私たちは再びわれに返って、先の速度もなお及ばない速さで、ひと息にわが銀河系へ、その片隅の太陽系へ、そしてわが地球へともどってくる。

なんと小っぽけな、ケシ粒ほどもない世界だろう!

ここで改めて大宇宙と、それを支配するおごそかな法則を思えば、私たちは謙遜にならざるを得ない。

同時にまた、ガリレオ以後三百五十年にも満たない間に、この大宇宙へ知識の網をうちひろげた学者たちの業績を、同じ人間として誇りを感ぜずにはいられない。

top

**************************************** |