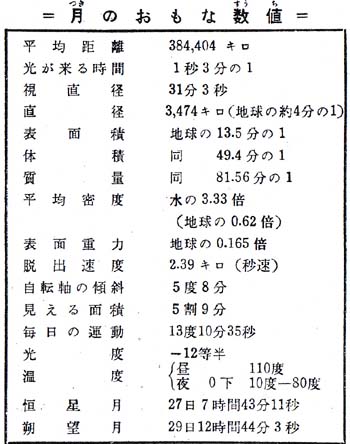

|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 全天星座の表

第四章 月

1 地球のひとり子

①月はどうしてがまれたか?

②の大きさ・重さ

③月はどのくらい遠いか

④月の運動――公転と自転

2 月の満ち欠け

①位相の変化

②暦とちがう月の一ヵ月

3 月を観察する

①空気も水もない世界

②月の海・山と谷

③火口とふしぎな光のすじ

4 月世界へ行ったら

①昼間でも満点の星

5 月と潮

①満潮と干潮

②大潮と小潮 |

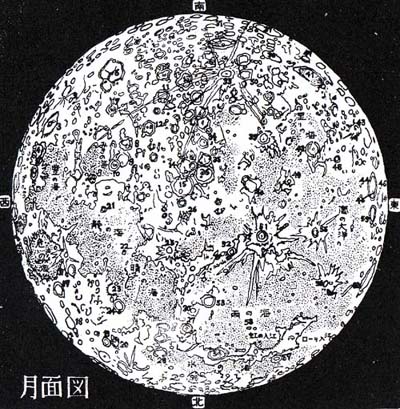

満月-コペルニクス(中央左)、

テイコ(左下)の火口を中心とする光条を見よ

|

1 地球のひとり子 top

① 月はどうして生まれたか?

太陽系が終って恒星の世界に入る前に、私たちの生活にいちばん親しみの深い月を観察しなければならない。

太陽の光はあまりに強くきびしくて、私たちを親しませるというよりは、けんそんに頭をたれさせる。

しかし、月の静かな、ほの青くしずんだ光は、私たちの心をやわらげ、時には感傷的になって昔をしのばせたり、遠い人々に思いを馳せさせたりする。

更に、人間がランプも電灯の光も持っていなかった長い長い過去には、月が昼の太陽にかわる夜の照明として、どれほど親しまれ、感謝もされていたかは、今日想像する以上だったろう。

それに月は満ちては欠け、欠けては満ちるふしぎな天体である。 |

月の女神ディアナー(ローマ彫刻)

|

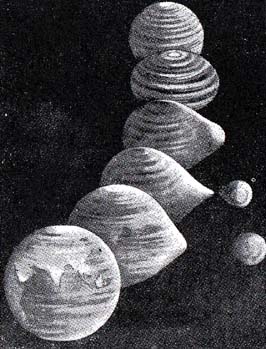

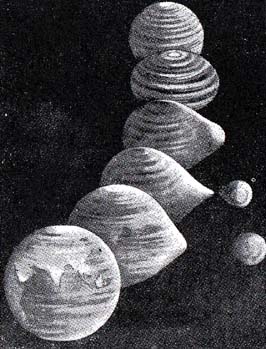

月はこうして生まれたらしい

猛烈に自転していた地球の赤道が

ふくらんで飛び出した

|

こういう事実から、未開時代には、月の女神は日の神をもしのいで崇拝されていた。

人間は月をあおぐ時間の長いほど、地上のくさりから解き放たれ、いつか宇宙のことを考えている。

この無言の夜の天体は、はてしない宇宙への航海の最初の泊り場である。

そして、ここにこそ天文学の最初の夜明けがあった。暦が月にもとずいて編まれたのはいうまでもない。

月は地球のひとり子で、天文学でいう衛星である。

この事実も、月に対する親しみを加える。

たぶん約五千万年の昔、地球がまだ三、四時間で自転していたころ、この猛烈な速度のために、まだかたまらなかった赤道の部分が、遠心力のためにだんだんにせりだし、そこが最後にふり飛ばされて、月となり、楕円軌道をえがいてまわるようになったとする説が有力である。

これには、月の密度が地球の表面の密度とほぼ同じであることも一つの証拠とされている。

また、太平洋は月がにげて飛んだあとのくぼみであるという説があり、それには、太平洋の周辺に火山脈が多いことや、月が飛びだした際に生成したと考えられる天然ガラスに似た鉱物が、ここの部分にばかり発見される事実などが証拠とされている。

厳密にいえば、毎日の潮の満干からでも明らかであるように、月も地球に引力を及ぼしているので、たがいに共通の重心を中心として、一ヵ月に一回めぐり合っているというべきである。

ただ地球は質量が月よりはるかに大きいので、ごくわずかしか動かないし、共通の重心も地球の内部にはいったところにある。

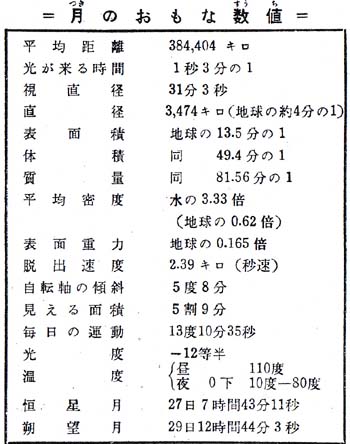

② 月の大きさ・重き

月の直径は三千四百七十キロで、地球の約四分の一あたる。

視直径は三十一分五秒で、大体半度として記憶すると便利である。

そして、これは太陽の視直径(三十一分五十九秒)とほとんど同じなので、見かけはどちらも同じ大きさに見える。

このわけは、月の実直径が太陽の約四百分の一であり、同時に地球から月までの距離が、太陽までの約四百分の一にあたるためで、そのために新月が太陽に重なれば皆既日食を起すこととみる。

まことに微妙な偶然であるといえる。

そして月の大きさは母親である地球の大きさとよく釣りあっていて、他の大小幾つもの衛星を有する惑星に対して少しもひけをとらない。

月の体積は地球の約四十九分の一だが、質量は八十二分の一にすぎない。

これは地球は内部が鉄やニッケルのような重い物質でできているのに、月は全体が火成岩であるためと思われる。

そしてこの質量から引力の法則によって計算すると、月の表面重力は、地球の六分の一となる。

つまり地球面の物を月面に移すと、みなこのわりあいで軽くなる。

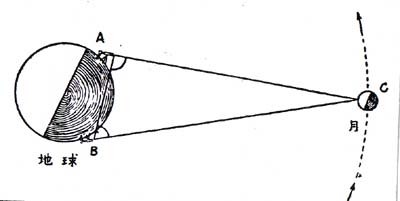

③ 月はどのくらい遠いか?

月は地球から平均三十八万四千四百キロ離れている。

これは地球を三十ほど並べた遠さである。

光の速度では、月の光はこの距離を一秒と三分の一で地球にとどく。

こんなに近い天体はほかにない。

一九四七年にアメリカでは、レーダーにより月に超短波を五秒間隔で半秒ずつ送ったところ、約二秒半でもどってきた。

電波は光と同じ性質であるので、この実験は月の光が片道を一杪三分の一でとどくことを証明して、みごとな成功だった。

けれど月の軌道は楕円形であるため、一公転(一ヵ月)の間に一回ずつ地球に遠い時と近い時とがある。

その点が暦にある遠地点と近地点で、遠近の差は約四万キロにもなる。

これは日食が金環食になったり、皆既食になったりする原因ともなる。

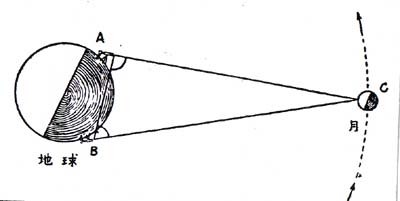

月の距離は、同じ子午線で南北にはなれている二つの天文台から月の角度を測って視野を求め、緯度の距離を基線として三角術を使えばたやすく求められる。 |

月の距離の測り方

北と南に離れた天文台(A、B)で同時に行う

|

④ 月の運動――公転と自転

月は太陽と同じく毎日東からのぼって西へしずむ。

これは地球の自転による見かけの日週運動である。

けれど月にはその間に、太陽とはちがって地球を西から東へとめぐる公転運動があって、一公転の周期は三十七日七時四十三分十一秒である。

これで全円周(三百六十五度)を割ると、月は一日にはその軌道を平均約十三度ずつ動き、一時間には約半度で、これはほぼ月の視直径にあたる。

この結果、月の出は毎日平均五十一分ずつ遅れることになる。

これがまた毎日の満潮・干潮が遅れる平均時間となる。

しかし、これは一ヵ月を平均したもので、土地と季節によって、一時間以上遅れることもあれば、三十分ほどしかちがわぬこともある。

これはケプラーの法則でわかるように、月が遠地点の近くではゆるやかに進み、近地点の近くでは早く進むためと、月の軌道(白道)面が黄道面に対し約五度傾いていることとによる。

しかし、このほかにもいろいろ不規則な運動があり、それらが組みあうので、月ほど天文学者にせわのやける天体はない。

次に、「月は自転しているのだろうか」という問いをしばしば聞く。

いわゆるウサギや「女の顔」の模様のある同じ面ばかりを見せて、裏側を見せることがないからである。

けれど月も自転している。ただ一自転が一公転と同じ長さであるため、いつも同じ半面を地球へむけ、反対の面は永久の謎となっているのである。 |

|

たとえば、競馬場の中心に立っている人には、それをひとめぐりする馬の半面しか見えない。

しかし、外の見物席にいれば、馬の両面が見えて、ひとめぐりすると同時にからだもひとまわりしたことがわかる。

馬が月で、競馬場の中心に立つ人が地球の私たちである。

私たちは地球より外へ出ない限り、月の両面は見られない。

ただ月は秤動(ひょうどう)といって、秤(はかり)のように少しゆれて、東と西のへりを見せる。

それで半面よりは少し広く、約六割――五十九パーセントを見せることとなる。

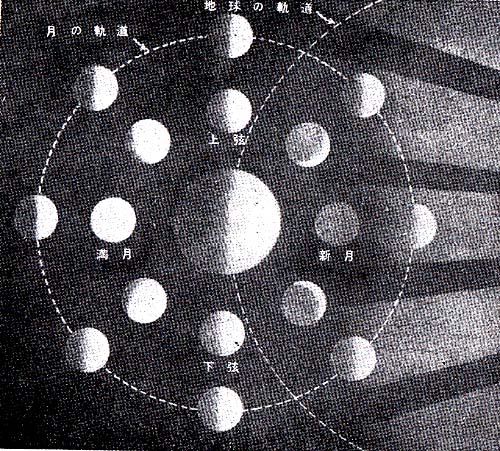

2 月の満ち欠け top

① 位相の変化

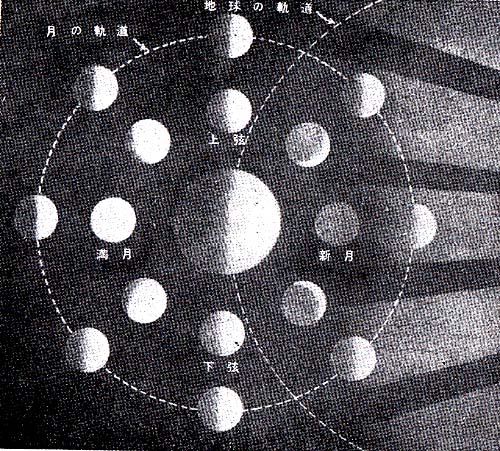

月は太陽の光を半面にうけ、その反射 で輝きながら地球をめぐっているので、太陽・地球・月の位置の関係で、その輝く形がつぎつぎと変ってゆく。

即ち月の満ち欠けで、天文学ではこれを位相の変化という。それを代表するのが暦にある朔(さく=親月)、望(ぼう=満月)と上弦、下弦である。

普通には初めて見る細い月を新月というが、天文学では、地球に対し、まだ太陽に照らされていない黑い半面を向けるのが新月で、太陽と共にのぼって共にしずみ、日食の時のほかは姿を見せない。

この日が朔で、旧暦の「ついたち」だが、月齢では零日で、それから二十四時間たって初めて月齢一日となる。

新月が太陽から東へはなれて初めて光を現わしたのが、「すすきよりかやより細し二日月」で、入り日のあと四、五十分でしずみ、見えないことが多い。

三日月ごろからよく見えるので、普通はこれを新月という。

角(つの)は当然東へ向いているのだが、画では月末の細い月のように、しばしばあべこべに描かれる。 |

月の位相の変化――月の半面は太陽の光を受けていつも輝いているが、地球を中心に

公転して太陽に対する位置が変るため、輝く部分の形が次ぎ次ぎと変って見える。

|

|

月齢2日――楕円形は「危うい海」

角が表向きなのに注意

三日月の頃に見える

地球照(ちきゅうしょう)

|

上弦の月。月齢七日ごろ――平たく黒いのが「晴れの

海」「静かな海」で「月の女」の髪にあたる。ウサギの耳は「神酒の海」と「豊の海」。左のかけているへり中央につづく、黒い大火口はヒッパルクスとアルバデキウス。その下の円い小火口群をくだった所の大火口は、左がステーフレル、右がマウロリタス。ウサギの耳に近く三つ並ぶのがテオフィルス、キリルス、カタリーナ。

|

下弦の月。月齢二十日ごろ――上の広いのが「雨の海」でプラトーの楕円形の火口が黒い。右へりがアルプス山脈、下につづいてアペニン山脈。大きな火口はアルキメデス。中央に白いのがコペルニクス、光のすじが八方にひろがる。右下の大火口はヒッパルクス、下がアルバデキウス。左はプトレマイオス、アルフォンスス、アルザッヘル、ずっと下に白く輝くのが有名なテイコ。左下は「嵐の太洋」から「雲の海」などである。

|

ローマ字のCの反対とおぽえているといい。

それから月は太陽をはなれれるにつれ、四日、五日とだんだんふとって行く。

このごろ、月のまだ暗い楕円形の部分がぼんやり輝くのは、地球の光りの反射によるもので、これを地球照(または地球光)という。

朔から一週間ほどたっと、月は空を四半分まわって右半円の形となる。

従って夜の前半分だけ月明かりがある。

上弦から一週間ほどすると、月は朔の時から、空を半分まわり、太陽に真向きとなるので円く満ちて輝く。

即ち満月で、暦の望である。

しかし、暦でわかるように、月齢は正しく十五日とはきまっていない。

満月は日の入りと同時にのぼり、夜半に南中して、日の出ごろしずむので、夜どおし月明りがある。

いざよい(十六夜)から月は今までと反対に右(西)側からしだいに欠けて行き、一週間ほどして下弦の左半円となる。

朔から空を四分の三まわった時で、上弦と反対に夜半にのぼり、夜明けに心中するため、夜の後半を照らし、あまり人目につかない。

これからいよいよ細く欠けて、二十五日ごろ三日月と反対のC形となり再び地球照を見せるが、下弦から一週間もするとまったく姿を消して次ぎの新月となる。

月の出は、初めに述べたように平均五十一分ずつ遅れるが、実際にはこれがちぐはぐとなるように、新月・上弦・満月・下弦・新月の間隔も同じ日数や時間数でなく、また月々によってもむらである。

これもすべて月の軌道が楕円形で、運行の速度の早い遅いによって起るものである。

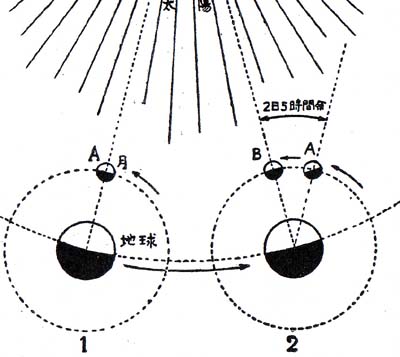

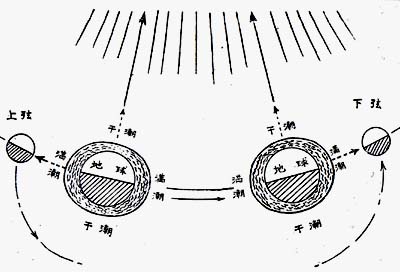

② 暦とちがう月の一ヵ月

ところで、朔(さく=新月)から次ぎの朔までと、望(ぼう=満月)から次ぎの望までは、約二十九日半(十二時間四十四分三秒弱)である。

それで旧暦では一ヵ月を平均三十日とし、月を無視した太陽暦でもまだこれに従っている。

けれど、月の一公転は約二十七日と八時間(七時間四十三分強)であるから、暦の一ヵ月とは約二日五時間の差がある。

これはなぜだろうか。

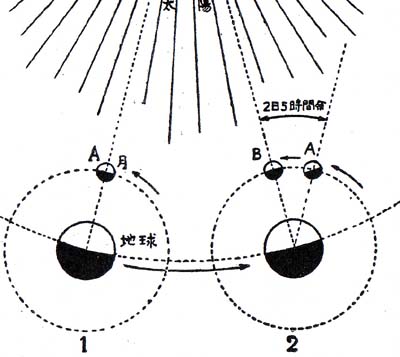

上の図で、A(1)の位置にある月は朔の新月である。

月がこの点から出発して地球を東へひとまわりして、再びA(2)の位置にもどっても、まだ朔にはならない。

月はこの時までに地球を一公転して、約二十七日八時問を経過しているのだが、その間に地球は矢の方向へ公転して(2)の位置に進んでいる。

月はなおA(2)からBまで進んで、二日五時間余たって初めて朔となる。 それで朔から朔までと、望から望までは約二十九日半となる。 (また、このために、月が朔になり、望になる空の位置は毎月変って行く。)

こういうわけで暦の一ヵ月を朔望月といい、月の一公転の一ヵ月を恒星月といって区別する。

恒星月とは、月の正味のひとめぐりを遠い不動の恒星を目標として測った一ヵ月の名で、同じ方法で地球の真の自転を測った恒星時・恒星日に対している。(「太陽と暦」参照) |

恒星月と朔望月のちがうわけ――前の朔の位置(A)より

2日5時間だけ進まないと次ぎの朔(B)にならない

|

3 月を観察する top

① 空気も水もない世界

月も地球から生まれて形をなした当時は、たぶん空気も水もあったことだろう。

しかし質量が小さく重力が弱いために、毎秒二・六キロの速度が出るものは、やすやすとその表面から逃げ出せる。

それで空気はしだいに逃げてしまった。

つづいて水も水蒸気となって逃げてしまった。

月面にうつる山の影が黒々とあざやかであり、雲ひとつ生ずることがないのは空気も水もない証拠である。

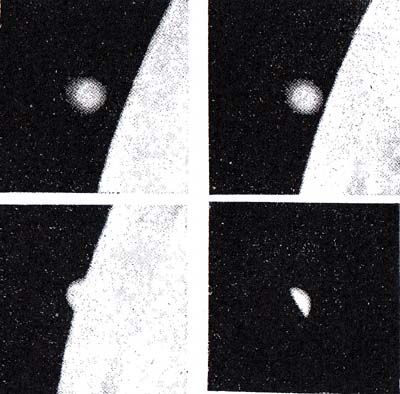

更に星食といって、月が東へ動いていく途中でしばしば大きな惑星や明るい星をかくす現象があるが、その星が月の左(東)からかくれる時にも、再び右(西)から現われる時にも、さもない時の明るさと変りがないことが、月をつつむ空気のないことを証明する。

永久のなぞである裏側はさておき、この最も近い天体が地球へ向けた半天は、大気にぼかされない丸はだかなので、実にあざやかに見える。望遠鏡の倍率はそれに比例して向うのものをこっちへ近づける。

百倍では距離は百分の一とになるから、月は三千八百四十キロまで近づき、千倍では三百八十四キロまで近づく、パロマー山の大望遠鏡では、一万倍を用いて月を三十九キロ以内まで近づけるというから、文字どおり手に取らんばかりであろう。 |

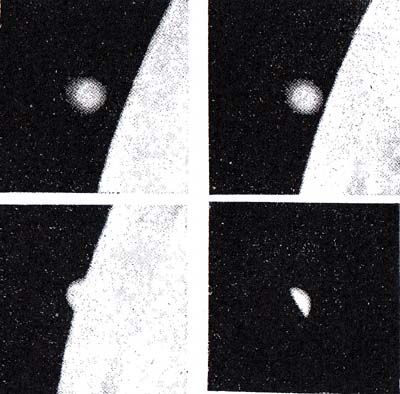

月に大気がない証拠――上は木星が月の輝面にかくれ、

暗面から現われた写真(1892年)、出入にも木星の光がかわらない

|

② 月の海・山と谷

|

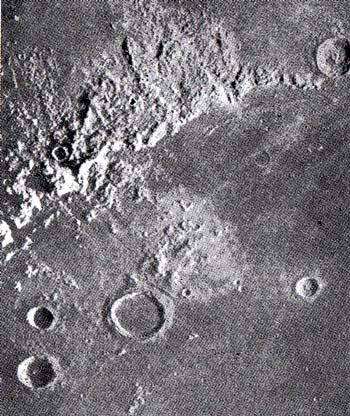

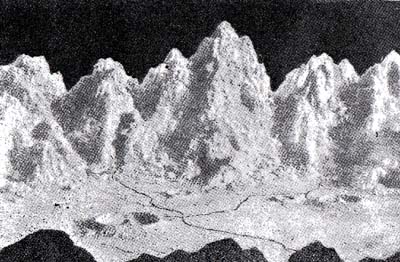

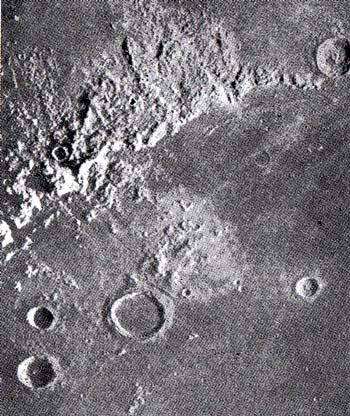

月面の南極付近――荒凉たる火口の群がり、日光が左からあたっている

|

「雨の海」の一部――上はアペニン山脈、そのさきの火口はエラストテネス、下の大火口はアルキメデス、その左は上がアウトリクス、下がアリスティルス、右にはなれてティモカリス

月を走るわれ目――アリデーウスと呼ばれる

左下のU字型の火口はユリウス・ケーザル

|

まず、肉眼でも見えるうす黒い大きな模様は「海」とよばれる部分である。

初期の学者がそう信じてつけた名が便宜上いまも用いられて、日本でもそれを訳して、「雨の海」・「晴れの海」・「雲の海」・「豊の海」・「湿の海」・「神酒の海」など約十一の奇妙な名で呼んでいる。

これらは、太古はいざ知らず今は水一滴もない、熔岩と火山灰で埋まっている低地で、そのため暗く見えるのである。(トップの写真参照)

日本でいうウサギや、中国のガマ、西洋でいう女の横顔、木こりなどは、これらの「海」をつないで空想した形で、いろいろおもしろい伝説を生んでいる。

そのほか、入江、湖、沼などの小分けがある。

東北に広くひろがる「雨の海」の岸にある「虹の入江」など、よく名づけ得たりと思うほど美しい半円に食いこんでいる。

こういう海でない明るい部分が陸にあたるが、いちめんのでこぼこで、海のへりにはぎざぎざの山脈が連なり、鋭い峰々がそびえ、また大小の割れ目が無数に走っている。

山脈の名は主として地球面の山脈によって、例えばアルプス、アペニン、コーカサス、アルタイ、ピレネーなどと名づけ、ほかに学者の名によったデルフェル、ライプニッツなどもあり、代表的なものは約十二である。

この中「雨の海」のへりを走るアペニン山脈が最も大きくて、長さ七百キロ、中に三千の険しい峰をふくむが、その他は地球の山脈ほどには長大でない。 |

しかし、その山々は、直径が地球の四分の一にすぎぬ月としては、ふつりあいに高くそびえている。

約一千九十五の山々の中で、六千メートル以上のもの六つ、四千二百メートル以上のもの二十二を数える。

中にもライプニッツは九千メートルにとどき、デルフェルは七千六百メートル、ニュートンは七千三百メートルである。

地球の最高峰ヒマラヤのエベレストは地球の半径の七百四十分の一だが、デルフェルは月の半径の二百二十七分の一である。

この比較から、月の山は地球の山より三倍高いことになる。

これらの高さは、月面に引く長い影が、大気がないために、黒々と見えるので、それを月の半径と比べて求めることができ、それが知れているものが約二千ある。

こういう山々は、月の重力が地球の六分の一にすぎぬため、噴出した時もそれだけ高くそびえており、しかも雨も降らず風も吹かないため、削られることがなく、太古のままの姿を保っているのである。

月面には無数の割れ目や谷があって「海」を走ったり、山脈を横ぎったり、火口をつらぬいたりしている。

満月の時は白線のように輝き、月が上弦の時にはまっ黒に見える。

火口壁をつき抜いているから、月が冷えてかたまった最後にできたものらしい。

最も大きい谷は長さ二百五十キロ、はば十五キロ、深さ四、五百メートルもあり、「雨の海」のへりのアルプス山脈に切れこんでいる谷は、長さ百三十五キロ、幅五キロから十キロといわれる。

地球面にはこんなものすごい谷はない。小望遠鏡でうかがっても、アルプスのたて谷が黒い深い影をしずめている印象は、ぶきみを感じさせる。(トップの写真参照)

③ 火口とふしぎな光のすじ

けれど月面の最も特色をなすものは、陸の部分に、時には「海」の中にも、大小無数にうがたれている円形の穴で、環状火口とよばれ、特に南極付近に密集している。前の写真を見ても強い白光とまっ黒な影とが物すごい。

直径は二百数十キロから、大望遠鏡でようやく見られるものまで、その数三万二千といわれる。

これらは地球面の火山の構成によく似ているので、大体月の初期に噴火した跡であろうと考えられているが、中には、大気のない月面へ落下した大隕石の造ったものも多くまざっているだろうといわれる。

しかし月の火口は、地球面のものとはちがって、多くは浅い窪みを外壁がとりまき、フライパンのような形である。

直径百キロ以上を代表するものの表は、後に掲げてあるが、これらを地球面で最大の火口である九州阿蘇山の火口、直径約三十キロに比べると、何という大きなちがいだろうか。

そして火口をめぐる外壁は、多くは高さ四、五千メートルで稀には、九千メートルにとどくものもあり、それが内側の絶壁に切り立っている。 |

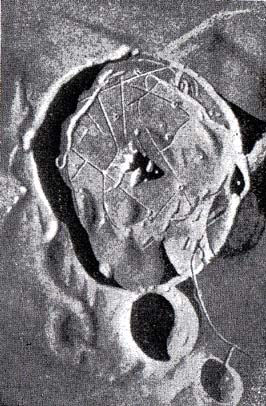

ガッセンジ火口(スケッチ)――直径80キロ、

底の中央に集まっている峯を見たまえ

|

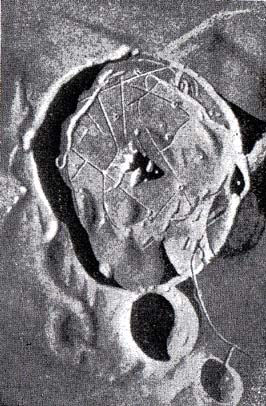

地動説のコペルニクスの名を永久に伝える

月面の名山――火口を中心に八方に走る

光のすじは月世界の謎で今も正体がわからない

|

時には火口の底から高い峯が一つまたはそれ以上、ピラミッド形につき立って、火口壁の高さにせまっているものもある。 南極付近では火口が火口と重なりあい、古い火口を無視して若い火口が噴出したと思われるものがある。

こういう火口で美しいものには、「雨の海」の中にあるアルキメデススや、そのぺりのアルプス山脈にあるプラトーなどもあるが、特に火口の女王とよばれるものは、南極に近いティコで、ガリレオのスケッチにもあり、肉眼でも「月の女」ののどのところに、宝石のように光っているのが見える。

完全な円形で直径は八十七キロ、周囲は二百五十二キロ、壁の一部は高さ五千メートルを抜いている。

火口の底はでこぼこした平原で強く輝き、まわりの壁も白く光っているのはガラスのような物質でおおわれているのかも知れない。

特に注意すべきものは、円口を中心として後光(ごこう)のような白い光のすじが、山といわず谷といわず八方へ走り、遠いものは百三十キロにもとどいていることで、幅は十~二十キ口である。(トップの写真参照)

この光のすじは地面とすれすれになっているので、影のできることがない。

ティコに対する有名な火口は、中央より東に孤立しているコペルニクスで、直径九十キロ、中央の山塊は数峰に分かれており、ここからも白い光のすじが、かっての日本の海軍旗のように八方へひろがっている。

この光の正体はまだ謎になっているが、月がはげしい爆発を起した時に、地面にひびができたため、ガラスのような物質が外側に持ち上がって、そのわれめをふさぎ、それが日光で輝いているものとも考えられている。

以上の話でわかるように、月面の山々や火口には、天文学者や、哲学者などの名がついている。 |

|

これは、一六五〇年、イタリーの天文学者リッチオリがはじめたことで、月を代表する二つの立派な山に、ガリレオ以前の偉大な天文学者ティコと、初めて地動説を唱えたコペルニクスの名があることは、まことに愉快である。

今では新しく命名する余地はないが、最近になって日本で大阪の佐伯恒夫氏の「サヘキ」が、月面の東部の大火ログリマルティーの中の小さい火口になづけられた。

月面の観察は月の下弦のころで、太陽の光がななめに照らし、山脈の影が「海」に黒々と長くのび、火口壁の一方の影がその底に黒くうつって、そのへりだけが銀に輝いている時がいちばん美しい。

満月の時は正反対に、明暗のない平たい円盤となる。

その代りティコの円口を中心とする光のすじが地球儀の経線のように広がって輝いているのは、この時が最も立派に見える。(トップの写真参照)

4 月世界へ行ったら top

① 昼間でも満天の星

一九五一年にロンドンで開かれた第二回国際宇宙旅行会談では、一九八〇年を期してロケッ卜飛行機による月世界旅行を実現すると発表し、予約者は五百人をこえたという。

また、それに先だって地球の近くに六千四百トンのロケッ卜船四十六隻で人工衛星を造り、中間着陸場とする案も出ている。

聖書では、空飛ぶ鳥をまねることは神をはばがらぬふるまいとされていたが、人間の飽くを知らざる欲望はついにここまでに及んだ。

それはともかく、いよいよ月世界に下り立ったら、どんなことが経験されるか。

映画の「月世界旅行」を思い出す読者もあるだろう。

むろん気密服、球状のヘルメット、酸素容器、ラジオ通信器などの用意は周到でなければならない。

月の昼は二週間つづく。温度は摂氏百五十度。

それにつづく二週間の夜は、零下百数十度である。

だから当然、月の昼に到着することになるだろう。

しかし、空気のない月では、太陽が出ている昼でも、その光がひろがらないので、見上げる空は黒く、天の川があざやかに流れ、星がいちめんに輝いているが、しかし瞬(またた)くということがない。

その中で空気によって光と熱をやわらげられぬ太陽は烈々と輝き、地球では皆既食の短い時間にしか見られぬプロミネンスがたえず紅い舌を吐き、コロナが八方へ真珠色の花がさをひろげている。

地球は月の緯度に応じていつも同じ高さにかかり、満月の十四倍の大きさで、百倍も明るい光を放ちながらじりじりと自転している。しかし月とは正反対の満ち欠けをくりかえし、月が新月の時に満地球となる。 |

月で日食を見たら――黒玉は太陽にかさなった地球、

周りに白く大気が輝いている。

|

この時の景色は最もすばらしい。

また両極に輝く氷雪、植物体の緑、砂漠の赤、ヒマラヤの雪の縦線、広大な海洋の灰緑色の面に、雲の点々が紫の影をおとしているだろう。

次に月の地上に目をうつすと、空気も水もない世界で、草木はおろか苔ひとつ生えていない。見るかぎり、鬼の押し出しのような火山岩と火山灰の荒野が日光に輝き、しかも光を伝える空気がないので、ひと足でも影にはいるとまっ黒である。遠いノコギリの刃のような山脈も、ぼかされることがないので、近々とつらなって見える。同じ理由で、音も伝わらない。口を動かしても声にならない。たがいの話は、かぶったヘルメッ卜の中で、ラジオによって通じるほかはない。

月面の重力が地球面の六分の一であることは記憶しておられるだろう。着陸したてには、からだが浮いて何とも異様であろう。高い岩から足を踏みすぺらせても、フンワリと落ちてゆく。飛びあがれば地球での六倍も高く飛べる。

重い物もやすやすとあげられる。物の重量が一定していることは、地球の上だけのことで、その他の天体では、その質量しだいで、重くもなれば軽くもなることを考えなければならない。

一言にしてつくせば、地球のひとり子であるにせよ、月は現在では死の世界である。

これは、地球人から考えてさびしいことであるが、科学はどこまでも冷厳である。

5 月と潮 top

地球と月と、二つの巨大な固体が、天文学的にはわずか三十八万四千キロの距離をべだててめぐりあっている。

地球は月に強大な引力を及ぼしているが、月もまた地球のなすままにされてはいない。

それをはっきり示すものが、地球面のの潮の満干である。

太陽の引力もこれに加わるが、月よりも四百倍も遠いので、その影響はずっと弱い。

それで、まず月の影響をとりあげてみよう。

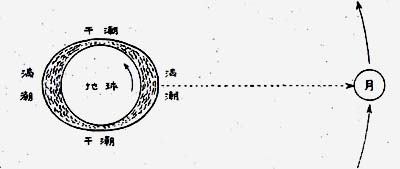

① 満潮と干潮

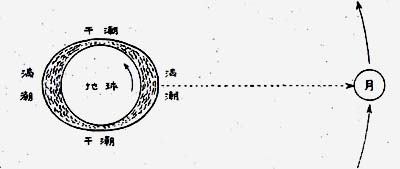

|

滿潮と干潮

|

毎年旧暦の十五夜に中国の銭塘江で海から逆流してくる

大潮の壮観――世界でも最大のものとして有名である

潮力いたずら――イギリスのサセックス海岸の大石が潮で

削られて象の脚がさか立ちして並んでいるように見える

|

月の引力は地球そのものに及んで、毎日その外皮を上げたり下げたりしているのだが、これはごく僅かなことである。

しかし、地球表面の四分の三をおおっている海の水は風が吹いても動く流動体なので、月の引力はこれに強くひびいて、月に近い面では水面がもり上がり、遠い面では低く落ちる。

これが上げ潮と引き潮で、それがいちばん高い時と低い時が、満潮と干潮である。

しかし、いつも問題となるのは、月にむかった面が満潮となると同時に、反対の面でも満潮となることである。

何故だろうか。

それは回転している物体には、外へはなれようとする力――遠心力がある。

それが、月の引力の最も弱い裏側で働いて、地球そののものも高まるが、海水はたやすく飛びだして高くもり上がる。

それで、ここで満潮が起るのである。そして満潮と満潮の間の面では、海水が低くなるので干潮が起る。

ところで、地球は約二十四時間で一回自転するので、どこの部分も一日の間に月に向く時と、裏向きになる時とが一回ずつある。

それでどこでも満潮は毎日二回起り、その間に干潮が二回はさまることになる。 |

こうして満潮と干潮は約六時間おきに起るはずになるが、実際は六時間十二分余で、満潮から次ぎの満潮までと、干潮から次ぎの干潮までとは、十二時二十五分余をへだてている。

つまりそれぞれ二十四時間五十一分の間に二回ずつ起るわけで、従って毎日平均五十一分ずつおくれてゆく。

読者は、この五十一分という数字が、月の出が毎日おくれてゆく時間に応ずることをさとったであろう。

しかし、これもやはり一ヵ月の平均によったもので、海底の起伏や、海岸の出入りが水と摩擦を起すため、水は月の引力に従順についていかない。

それで満潮・干潮は多少ずつ計算よりおくれ、又土地によってもちがう。

こういうわけで、各地における毎日の満潮・干潮の時刻が、暦にも新聞にもかかげてある。

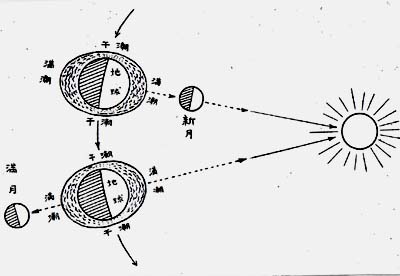

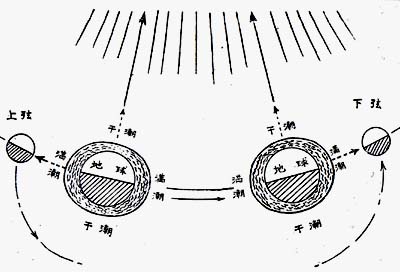

② 大潮と小潮

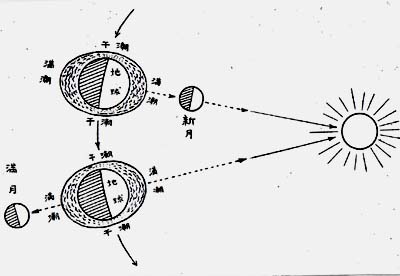

|

大潮の起る二つの場合――太陽の引力が月の引力に手つだう,

|

小潮の起る二つの場合――太陽の引力が月の引力をさまたげる

|

次に太陽の引力を考えに加える。

太陽の引力は月の六割ほど弱い。しかし、これを無視することはできない。

月が新月になった時は、太陽は月の真後ろにあるので、二つの引力が一つになって海水を引く。

また月が満月になった時は、太陽はそれと直反対の位置になって、地球の裏側の満潮に力をそえる。

それで、この二つの場合には、満潮も干潮もいつもよりもはげしい。

これを大潮という。特に春分と秋分のころの新月と満月とには、赤道上における太陽と月との位置が太潮を起すのにいちばん適するので、日本では春の汐干狩が行事になっている。

なお中国の銭塘江で、旧八月の望の日に海からさかのぼってくる大潮は、世界的に有名である。

伝説では、呉の忠臣伍子胥(ごししょう)の亡霊が、この日、白馬、白車に乗って波上に浮び出ると、洪水になるといって、岸の上に廟を建てたという。

大潮に対して小潮がある。

これは月が上弦または下弦となった時には、太陽が月に対し直角の位置にあって、干潮となった塩水を引くため、月の引力がさまたげられて、満潮と干潮の差が小さくなることをいう。

なお学者は、毎日の潮の満干により海水と陸との摩擦がしだいに地球の自転をおくらせて、何億年かの後には一日が一ヵ月と同じ時間となり、現在の月が地球に対すると同じく、月にいつも同じ面を向けるようになるだろうという。

また、月の一日が一ヵ月と同じになったのも、何千万年もの昔、地球の引力が月とその海水に働きかけた結果だろうという。

すると月は、その返報をやっているのだともいえるだろうか。 |

|

top

**************************************** |