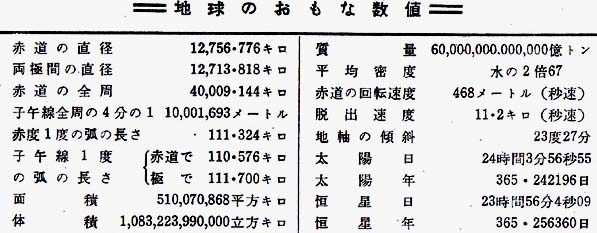

|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 全天星座の表

三章 九大惑星

1 太陽の子供たち

①ほうき星も流れ星も

②太陽系のモデル

2 太陽系の生れるまで

①惑星・衛星の特色

②星雲説

③微惑星説

④潮汐(ちょうせき)説

⑤連星説

3 九つの惑星

①地球の兄弟たち

②内惑星と外惑星

③惑星と恒星の見分け方

④惑星の公転速度

⑤内惑星の動き方

⑥外惑星の動き方

4 水星

①せっかちな惑星

②さらし骨みたいな世界

③近日点の移動

5 金星

①宵の明星・暁の明星

②金星の太陽面経過

③厚い雲の衣

6 地球

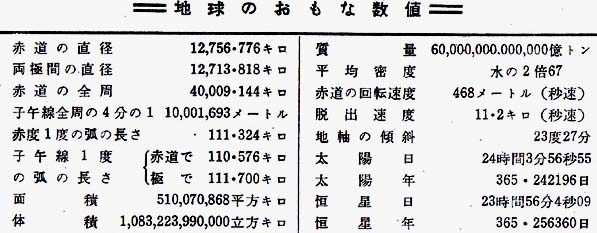

①重い惑星

②公転・自転・歳差(せいさ)

③地球の大気

④電離層とラジオ

7 火星

①軍神の星

②十五年目に大接近

③希薄な火星の大気

④赤さびた惑星

⑤「運河」といわれるもの

⑥小さい二つの衛星

8 木星

①惑星の王者

②大きさ・重さ

③雲のしまと大赤点

④木星の十二の月 |

9 土星

①リングをはめた惑星

②三重がリング

③リングの正体

④目から消えるリング

⑤土星の月

10 天王星

①町の音楽師ハーシェル

②異様な星を発見

③太陽系は拡がった

④さか立ちの惑星

11 海王星

①天王星異状あり

②若い数学者

③すばらしい数理の勝利

④美しい天文ロマンス

⑤零下200度の世界

12 冥(めい)王星

①ローウェル博士の予言

②陰気な冥土(めいど)の王

13 小惑星

①惑星の小びとたち

②ケレス発見

③直径わずか七百七十キロ

④これでも太陽系の一族

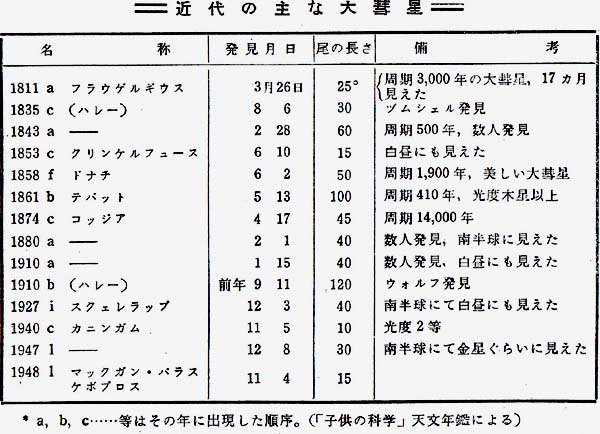

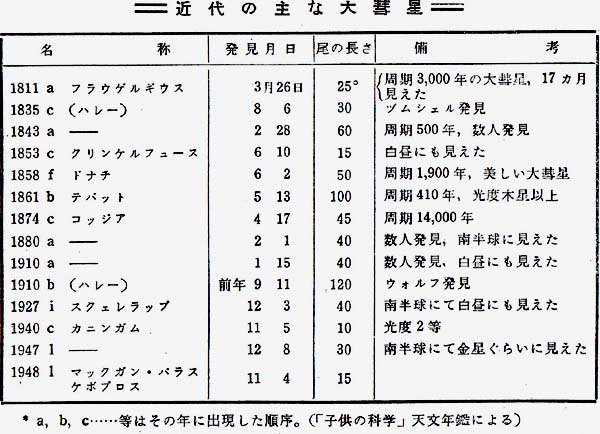

14 彗星

①空飛ぶ怪物

②ハレー大彗星

③太陽系のとりこ

④彗星の正体は何か?

⑤箒(ほうき)の尾

⑥白昼の彗星

⑦彗星の末路

15 流星と流星群

①星ははたして飛ぶか?

②微小な宇宙塵

③隕石と隕鉄

④隕石の記録

⑤大隕石落下

⑥乱れ飛ぶ流星群

⑦彗星が化けた流星群

⑧しし座流星群

16 黄道光(こうどうこう)と対日照(たいじつしょう)

17 プラネタリウム(天象儀=てんしょうぎ) |

土星――惑星の大ゴマが回る、回る

|

1 太陽の子供たち top

① ほうき星も流れ星も

太陽は恒星の一つだが、その絶大な引力であまたの天体を引き付け、それぞれの軌道で自分のまわりを逮伝させている。

この体系を名づけて太陽系という。

こういう天体を代表するのが九つの惑星で、太陽に近いものから次の順番になる。

水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。

これらのほか、火星と木星の間で望遠鏡でないと見えない小惑星が千五、六百も群がっていて、同じく太陽を中心にめぐっている。

次に惑星には、それを中心にめぐる衛星を持っているものがある。

月は地球の衛星である。

太陽系全体では三十二の衛星があって、地球に一つ、火星に二つ、木星に十二、土星に十、天王星に五つ、海王星に二つで、水星・金星・冥王星にはない。

これらの中にはつい近年、発見されたものもある。

ほうき星(彗星)も太陽系の一族である。

昔から記録に残っている彗星は千個ぐらいあるが、中には同じものが何回かもどって来るものもあり、また、新しく発見されたものも更つかある。

それから地球の引力で流星となる鉄や石の細かいかけらも、太陽系に属している。 |

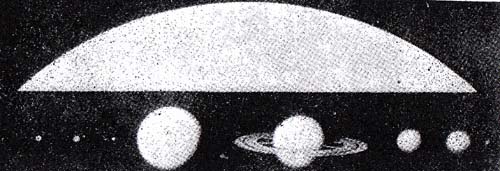

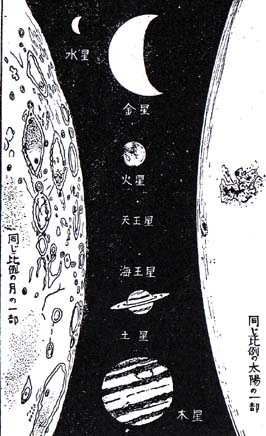

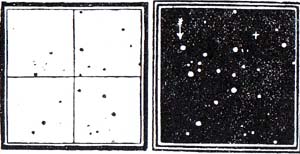

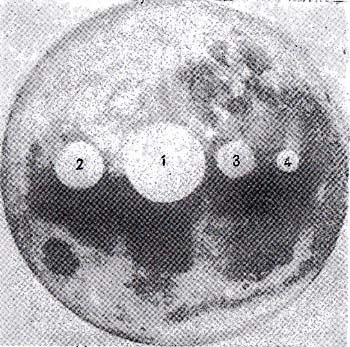

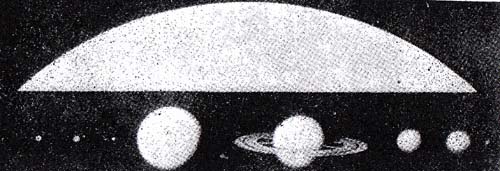

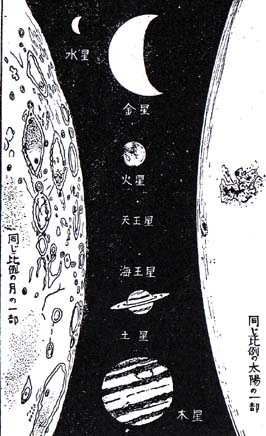

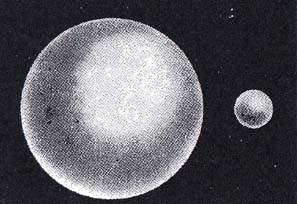

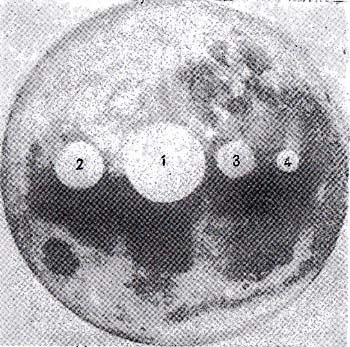

太陽と各惑星の大きさの比例――惑星は左から太陽に近い。三つめが地球

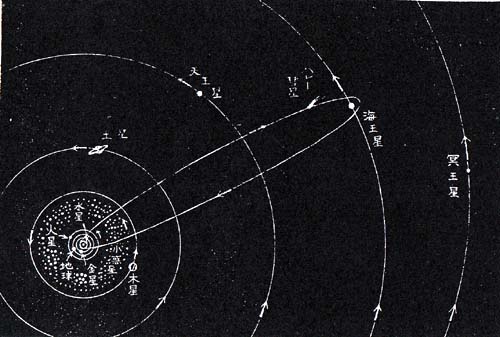

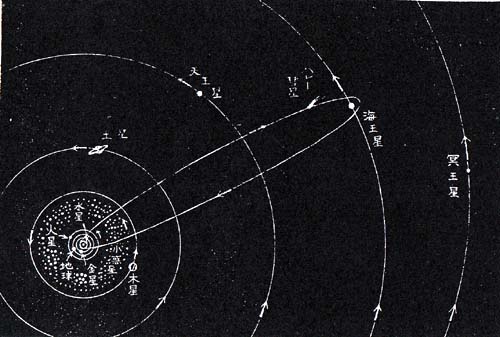

太陽系――九大惑星の自転と公転との方向はそろって西から東へである。

ハレー彗星は逆の方向へ公転する。冥王星の軌道は海王星の軌道へ食いこんでいる。

|

② 太陽系のモデル

太陽系の半径は、中心の太陽からいちばん遠い冥王星の軌道までほぼ六千億キロ(三九・五天文単位)ある。

そして冥王星が太陽を一周するには二百五十年かかる。

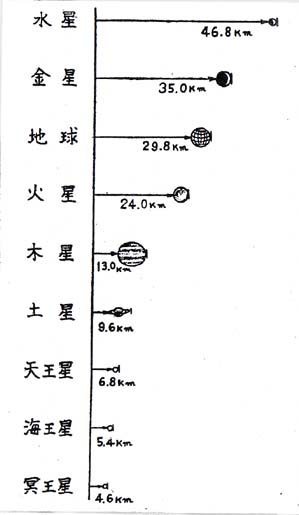

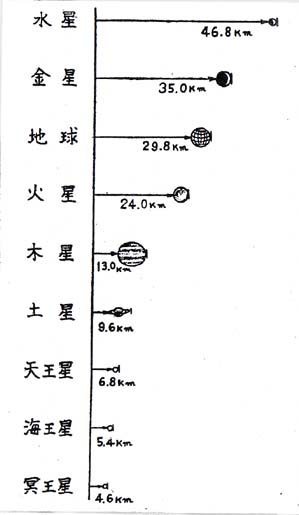

試みに、太陽を直径九フィートのボールで作って中心にすえたと考えると、九つの惑星の大きさと、それをすえる距離は次のようになる。

このモデルを実際に造って軌道をワイヤーで現わすとすれば、海王星の軌道の直径は約十一マイルとなり、そのワイヤーの全長は、約三十五マイルの長さとなるだろう。 |

|

2 太陽系の生れるまで top

① 惑星・衛星の特色

太陽系の惑星・小惑星・衛星には大体次のような共通の特色がある。

(1)惑星が公転自転する方向は、すべて西から東へ向かっている。(小惑星には例外がある)

(2)惑星が公転する軌道面は、ほとんどみな同じ平面上にある。(小惑星には例外がある)

(3)惑星が公転する方向は、太陽の自転する方向と同じで、太陽の赤道面は惑星の軌道面とわずかに傾いている。

(4)惑星どうしの間隔は、大体一定の比例になっている。(「ボーデの法則」参照)

(5)衛星が惑星を公転する方向は、その惑星の自転の方向と同じである。(例外はある) `

(6)衛星の軌道面はその惑星の赤道面と大体同じで、その形もほとんど円に近い。 |

こういう事実は、太陽系の天体が偶然により集ってできた隣組のようなものでなく、一つの元から生まれた大家族のようなものであることを考えさせる。

それで、昔からいろいろの太陽系の成因説がある。

② 星雲説

太陽系の成因を初めて説明しようとしたのは、ドイツの哲学者カントの宇宙開闢説(一七五五年)で、これをいっそう科学的にしたのペフランスの天文学者ラプラスの星雲説(一七九六年)である。

この説によると、太陽系は初め広い範囲にひろがっていた稀薄な物質――星雲で、それがゆっくり自転していたのが、だんだん冷却して収縮するにつれ、自転の速度が速くなり、同時に外へ外へひろがろうとする遠心力のために赤道の部分がふくらんで、やがてその部分がはなれて外まわりに輪を作る。

そして、中心に残ったのが太陽となり、外の輪が細くなって、こわれて、あちこちに集まったものが惑星となった。

衛星もこれと同じような理由で生まれたのだろうと説明するのである。 |

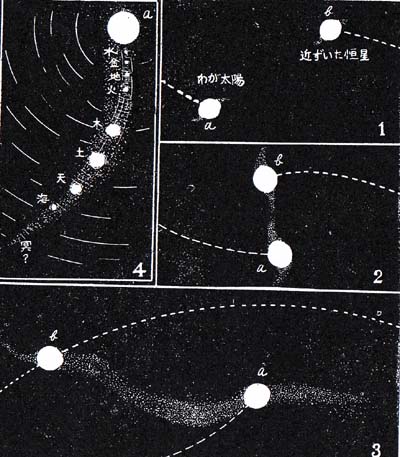

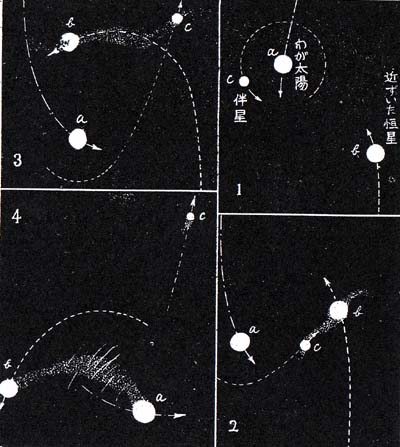

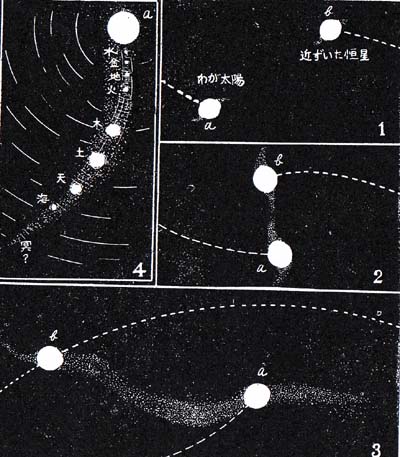

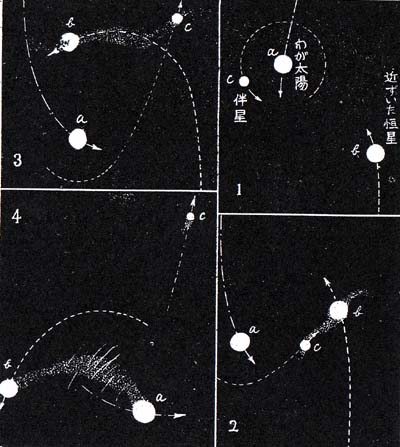

ラプラスの星雲説――右上は初期のガスのかたまり

|

しかし、この学説では、惑星が現在のようなスピードで公転している説明ができない。

その後、空にちらばる星雲の正体がわかってくるにつれ、この説は認められなくなった。

③ 微惑星説

一九○四年に、アメリカの地質学者チェンバリンと天文学者モールトンとが、微惑星説を発表した。

それによると、太陽は初め惑星を一つも持たない恒星だったが、今から何十億年か前に、ほかの恒星が近くを通り過ぎた。

その引力のために太陽のガスが表面から噴き出して、一部は再び太陽に引きもどされたが、残ったガスは太陽のまわりを回るようになった。

そして、これがだんだん集まって大きくなり、惑星を形づくるに至ったというのである。

けれど、太陽から噴き出した希薄なガスだけでは、とても惑星のもっている質量を説明することはできない。 |

モールトン、チェンパリンの微惑星説

|

④ 潮汐説

その後、イギリスの天文学者ジーンズは、潮汐説というのを発表した。

これも微惑星説に似ているが、恒星が近づいてくると、太陽のガスは深部から引き出され、腕の形に長くのび、その恒星の動いている方向へ移っていった。

そして恒星が遠く去るににつれ両端が細く、まん中でふくらんだ葉巻タバコの形になるが、なお星に引かれた方向へむいて、太陽のめぐりを回りだした。

やがてこれが、ガス分子の互いの引っぱりあいで幾つかのかたまりに分裂し、惑星ができたというのである。

この説によると、九つの惑星が両はじのものほど大きさも質量も小さく、中央の木星が最も大きい事実にも合うし、土星は大きいが密度が地球よりふさいのは、山のふもとの方ほど重い物質が集まったためであると説明できる。

また小さな惑星に衛星がないか、少いのは、早く液体となり固体となったためで、大きな惑星は液体でいた長い期間に幾つもの惑星を生んだものと考えられる。

ただ、火星が地球よりも小さく、天王星が海王星より小さいことは都合が悪いが、これも初め、大きかったのが大気を失なった結果、早く固体になった地球や海王星よりも小さくなったとすれ説明がつく。 |

ジーンズめ潮汐説――近づいた恒星が太陽のガスを

引き出してから逃走し、そのガスから惑星が生まれる

|

⑤ 連星説

しかし、潮汐説の難点は、惑星の公転速度がこれでは説明できないことで、これを補なおうとしたのが、アメリカのリットルトンの連星説である。

それは、わが太陽は初めお供の星(伴星)とめぐり合っていた連星だった。(「連星」参照)

この伴星が、近づいてきた恒星の引力により太陽から引きはなされてついには、どこかへ飛び去ったが、その際に恒星の引力で長いガスのひもを出し、それが太陽の方に残ったものから惑星が生まれたという説である。

多少難点はあるが、現在では最も認められている。

最近、イギリスのユレー博士は、あらゆる惑星は太陽から生れたのではなく、宇宙塵が固まって生れたもので、初めはきわめて低温だったが、その後ぐんぐん熱くなってきた、という新学説を発表して天文学界を驚かせている。

なお、太陽系の誕生は約二十億年前と考えられている。 |

リットルトンの連星説――近づいた惑星と引き合って

惑星を生んだ太陽の伴星はどこへ飛び去ったろうか

|

3 九つの惑星 top

① 地球の兄弟たち

惑星は、太陽を父または母として同時に生まれた兄弟のようなもので、親の太陽から遠い近いの運命のちがいはあるが、それ以来太陽の光をうけて輝き、その引力に支配されて動き、たぶん一生をも共にするものと思われる。

この事実を思うと、夜空のあちこちで輝いている彼等の姿は、なみの星とはちがった親しさを感じさせる。

また、惑星(まごつき星)という名のとおり、時には東から西へともどり、時にはストップし、時には遠ざかって光を弱め、時には近づいて光を強め、その行動に何か表情があるようにも感じられる。

惑星の正体をまったく知らなかった未開人が、これらを天の神の意志のあらわれと信じて恐れ敬ったのも、無智として笑ってしまえないと思う。

まず、九つの惑星の動きかたについて述べていくことにする。 |

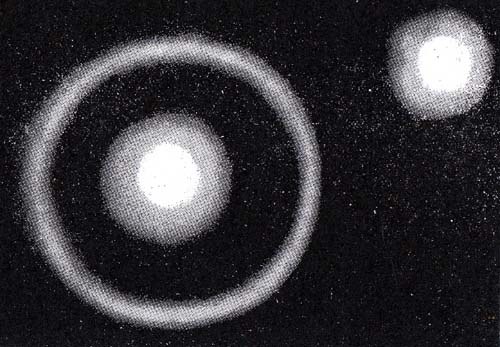

地球から見た八惑星の大きさの比例

|

② 内惑星と外惑星

地球以外の惑星のうちで、われわれの肉眼で見えるものは水星・金星・火星・木星・土星・天王星の六つで、海王星と冥王星とは望遠鏡によらないと見えない。

天王星が一七八一年、天文学者ハーシェルにより発見されるまでは、惑星は土星までの五つしかないと考えられていた。

惑星(遊星)という名は、中国でこういう星が星空を、時に東に動き、時に西へ動くように見えるためにつけた名である。英語では Planet といい、「さまようもの」というギリシャ語から出ている。

太陽をめぐる軌道が地球より内側にある水星と金星の二つを内惑星といい、軌道が外側にある火星から冥王星までの六つを内惑星といって区別する。

惑星に対して、互いの位置関係を変えない星を恒星という。

(実は位置を変えているのだが、その話は恒星のときにゆずる) |

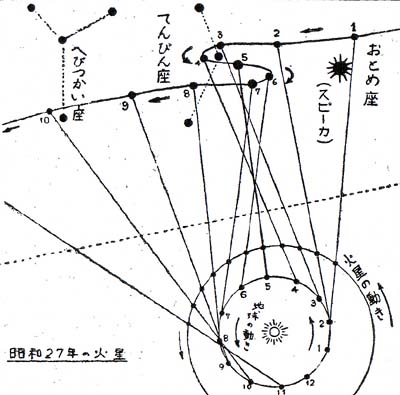

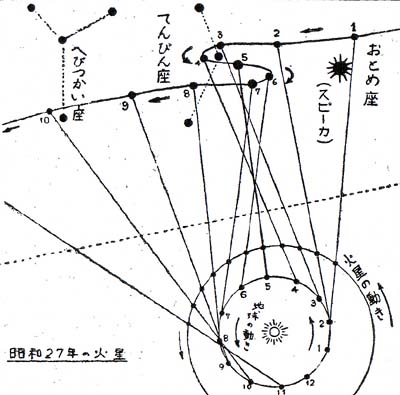

火星は1月から4月まで順行して留となり、次いで6月まで逆行して

再び留となり、以後順行にもどった。

(番号を見比べると、逆行が見かけなのが判る)

|

③ 惑星と恒星の見わけ方

惑星と恒星とが根本からちがう点は、惑星は、私たちの地球でわかるように岩や土のかたまりで、自分には光がなく、太陽の光を反射しているにすぎない。

これに対して恒星は、一つ一つが太陽と同じ高温度のガスの火球で、自分で輝いていることである。

けれど見た目には、惑星は恒星と変りなく光っているし、また地球にずっと近いために、多くは明るく大きく見えて、馴れないと恒星と見わけがつけにくい。

それで、次のことを知っている必要がある。

(1)惑星は光がすわっていて瞬かない。(ただ地平線に近い時は、光が厚い大気の中を通ってくるために瞬く。金星がその例である。)

(2)五、六晩つづけて観察すると、惑星は多少ずつ位置を変える。

(3)惑星は必ず黄道の十二の星座のどれかにいる。

(4)惑星は両眼鏡にも小さい円板に見える。

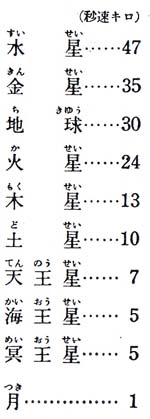

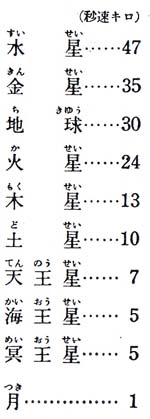

④ 惑星の公転速度

惑星はそろって太陽のまわりを西から東へ運行している。

その軌道はケプラーの第一法則によって大体円に近い楕円形だが、幾らかずつちがいがある。

また、第二法則によってその惑星が太陽に近づけば速く動き、遠ざかれば遅く動く。

そして、第三法則によって太陽に近い惑星ほど軌道が小さくて動きが早く、遠い惑星ほど軌道が大きくひろがっていて、動きが遅い。

だから最も内側の水星はせかせかと動き、目で見ていちばん遠い土星はのろのろして、一年の間でもろくに空を動いていない。

ましてその外の惑星となると、一年や二年では動いたのが目につかない。

次に各惑星、及び地球をめぐる月の一杪間の大体の速度をかかげてみる(右表)。

砲弾は毎秒四百メートルを飛ぶが、地球はその七十五倍早く、いちばん内側の水星は百十七倍も早い。

こんなにも猛烈な速度で走っている惑星が無限の空間に飛んで行ってしまわず、太陽を中心に規則正しくめぐっているのは、もちろん太陽の引力が統制しているからである。 |

|

各惑星の毎秒の公転速度(平均)

|

仮りに私たちが中心の太陽にいて惑星を見ていれば、そろってまわりを西から東へ動いている。

しかし、同じく動いている地球にいて見ると、惑星という名のとおりに、動きかたは決して簡単ではない。

そして、内惑星と外惑星とではちがっているそれを図を掲げて説明してみよう。 |

⑤ 内惑星の動き方

|

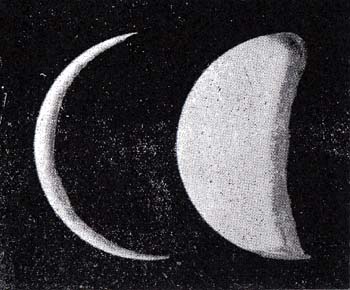

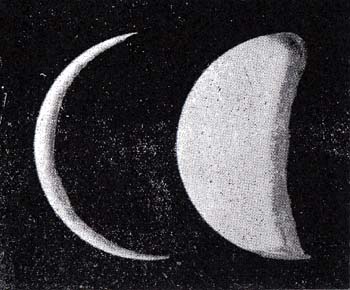

地球から見た内惑星の動きと、大きさ。満ち欠け。

1.内合 2.西方最大離角 3.外合 4.東方最大離角。

内合の前と後とが最大光度で、金星はこの時昼問でも見える

|

地球から見な内惑星(水星と金星)の動き方

外合から内合までが胄の星、

内合から外合までが夜明けの星

|

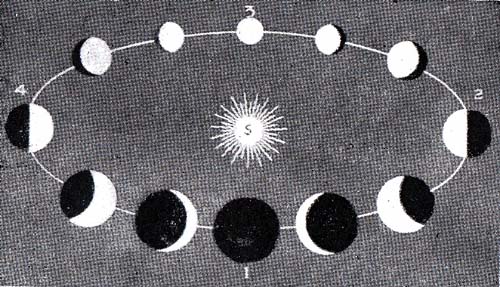

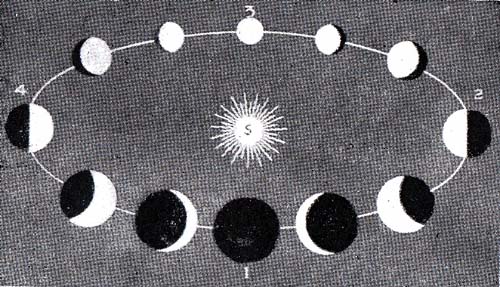

地球より内側で太陽をめぐっている内惑星(水星と金星)は、外惑星のように地球をはさんで太陽と向かいあうことはない。

そして、太陽のうしろを西から東へ通りぬけてからは、宵の西空に見えるし、太陽の前を東から西へ通り抜けてからは、明方、東の空に見える。

金星が宵の明星・暁(あけ)の明星とよび分けられるのは、誰でも知っている。

内惑星が太陽の真向うに位置した時を外合(がいごう)といい、反対に太陽と地球の間にはさまって、太陽の正面に位置した時を内合(ないごう)という。

外合では地球からいちばん遠いので、見かけの直径(視直径または角直径)は最も小さいが、地球に向けた半面が全部光って円盤になっているわけである。

けれどその時は太陽と共に出入りするので、その光に消されて見られない。

これと反対に、地球に最も近い内合の時は最も大きいが、地球へは黒玉となった面を向けている上に、やっぱり日光に消されるので見れない。

ただ、太陽――内惑星――地球と正しく一直線なると、黒い豆つぶのような姿で太陽の面を通るのが見える。

これを太陽面経過というが、その現象はきわめて稀にしか起らない。(「水星」「金星」参照)

次に、惑星の方向と太陽の方向との角度を離角(りかく)という。

そして太陽から最も離れて百八十度になった時を最大離角という。

宵の星として東へ離れた時が東方最大離角、夜明けの星として西に離れた時が西方最大離隔で、太陽の光が邪魔をしないため、内惑星を観測する何よりの機会である。

望遠鏡には半月の形に欠けて見える。

もっとも、水星は一年間に平均三回ずつ東・西離角をやるが、それでも太陽にあまりに近いので、その角度が大きい時のほかは観望(かんぼう)がむずかしい。

金星はこれに比べると、はるかに観望しやすい。

外合は、西方最大離角と東方最大離角との中間で起って、この間、内惑星は西から東へ動いている。

この動き方を順行という。

これに反して、内合は東方離角と西方離角との中間で起って、この間、内惑星は東から西へ逆戻りをしているように見える。

これを逆行という。

そして順行から逆行、ま たは逆行から順行に移るさかいでは、だんだん遅くなり、一時ストップするように見える。

これを留(りゅう)いう。

もちろん逆行も留も、その外を動いていて、内惑星を追い抜く地球からそう見えるだけのことである。

⑥ 外惑星の動き方

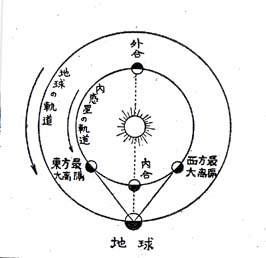

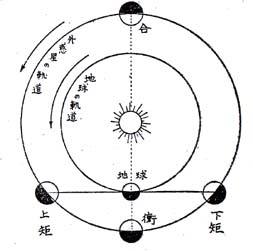

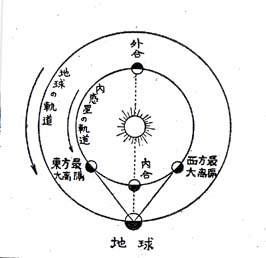

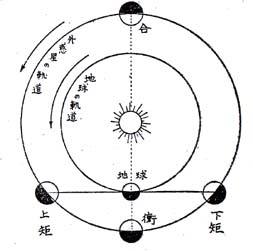

地球から外で軌道をえがいている外惑星は、内合はない。

外合ばかりなので、単に合という。

この時は太陽のまうしろに位置し、地球から最も遠いので光度も弱い。

そして太陽と共に出入りするから、まったく見えない。

この合に対して、外惑星が太陽と正反対がわにきた時を衝(しょう)という。

もし惑星の軌道が円形であるなら、この時が最も近いわけだが、しかし楕円形であるし、またその軌道面が黄道面に対して傾いていることがあるので、最も近い日は、衝よりも数日から、時には十数日もおくれる。

けれど、衝の前後の惑星は、見かけの直径(視直径)も大きく、光度も強く、日の入りと共に昇り、日の出と共に入って、一晩じゅう輝いているので、最も観望にいい。

外惑星が合となるのは。順行をやっている時のぽぼ中間で、衝となるのは、逆行のほぼ中間で起る。

そして、合から衝までは太陽の西がわにある暁(あかつき)の星で、衝から合までは太陽の東にある宵の星である。

そして順行と逆行のさかいで、留となることは内惑星と同じである。

これらも、地球が、外側を大きい軌道で動いている惑星に追いつく時に起る見かけの現象で、火星がいちばん多くそれを見せる。(上の②項の図参照) |

地球から見た外惑星

(火・木・土・天・海・冥の動き方)

図では衝の時が最も近いが、実際には軌道が楕円なので衝よりおくれて最接近となる。

|

たとえば、カーブしているレールの上を電車に乗って行き、外側のレールを少し先きに走っている他の電車を見ると、こっちが追いつくにつれ、しだいに遅くなり、追いぬくと後ずさりして、一時ストップしてから前進し始める。

こっちの電車は地球で、向うのは外惑星にあたるわけである。

内惑星に最大離角があるに反し、外惑星では太陽から離角が九十度となって、それと直角になった時を矩(く)という。

衝と合との間で、それだけ東へ離れた時を上矩(東矩)という。

この時には昼間昇って、夕方に南中し、夜半に沈む。

また、合と衝の間で同じく西へ離れた時を下矩(西矩)といって、この時は夜半に東に昇って、夜明けに南中する。

以上のことを前置きにして、各惑星をしらべていこう。

4 水星 top

① せっかちな惑星

|

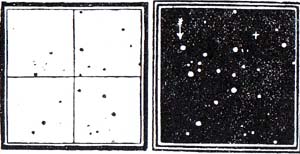

水星の太陽面経過――白い矢で指した小さい黒点(1914年11月7日)

|

水星-シュレーテルのスケッチ

|

水星は惑星の中ではいちばんチビで、直径は約四千八百キロ、地球の約三分の一で、月より少し大きいにすぎない。

太陽に最も近いので、最も早く動く。

それで西洋ではギリシャの足の早い伝令神の名により、マーキュリーとよばれる。

水星の一年――公転の周期は八十八日にすぎない。

おおかたは太陽の光にかくれて、時々ちらりと出たり引っこんだりして、せわしく宵の星と暁の星をくり返している。 |

水星は、太陽からの平均距離は約五千八百キロだが、軌道がいちじるしく楕円形なので、太陽から最も遠い遠日点では六千九百万キロもはなれて、動く速度は毎秒三十七キロに落ちる。

その後四十四日で近日点に達して、太陽に四千六百万キロ以上も近づき、秒速五十六キロ以上となる。

それからまた速度をゆるめ、四十四日にして遠日点に達する。

もしマーキュリーの神がこのすごい速度で大西洋を飛ぶとすれば、その横断に二分もかからないだろう。

この水星を一生見ずに終る人は少くない。

コペルニクスでさえ、見ずじまいだったのを嘆いたという話は有名である。

しかし、東・西(とうざい)の最大離角は二十八度にもなるので、天文台の暦象年表を調べて、この時をのがさなければ決して見られぬことはない。

その時に日の入り後一時間ごろ、西の地平線を見ると、日没点のほとんど真上にオレンジ色の一等星級の光がまたたいている。

三日月が近くに出ていれば、いっそう印象的に見えるだろう。

西方離角の時も同じように日出点の真上をさがせばいい。

同じ離角から離角まで、又、合から合までの間は百十六日で、これが会合週期である。

公転周期とまちがえぬこと。

水星は平均一生に三回、東から孤へ太陽と地球の間を通りぬけて内合となるが、その軌道面は黄道面に対して七度も傾いているので、正しく太陽の面を通るのは一世紀の間にわずかに十三回しかない。(「内惑星の動き方」参照)

水星の太陽面経過は、近くは一九四〇年に見られた。

次回は一九五三年十一月十四日に起るが、日本では見られない。

② さらし骨みたいな世界

水星の表面にはうす黒い模様が見える。

これは昼間、日光の光をさえぎって望遠鏡で観測した結果発見したものである。

水星の質量は地球のわずか二十分の一しかないので、大気を引きとめておけず、ほとんで逃がしてしまった。

だから、このうす黒い模様はその表面のものにちがいないのである。

けれど、この模様だけでは、まだ水星が何時間で自転しているか決定することかできない。

しかし、多くの学者は自転も公転も同じく八十八日で、従って私たちの月が地球に同じ面を向けているように、水星も太陽にいつも同じ半面を向けているらしいと考えている。

水星で見る太陽は、地球で見る四倍半も大きい。

そして大気がないので、太陽の光と熱とはやわらげられずに表面にじかにぶつかる。

それを地球と比べると平均七倍である。

アメリカのウィルソン山天文台で、熱電対(望遠鏡に装置する電気温度計)で測ったのによると、水星の永久に昼の部分は摂氏三百五十度で、鉛をとろかす高温度であるし、反対に、永久に夜の部分は絶対零度――零下二百七十三度より低いだろうといわれている。

そして大気のない水星の表面は七草ごろの餅のようにひびが割れて、ローウェルは「さらした骨みたいな世界」だろうと形容した。 |

大気のない水星の世界はこうもあろうか

太陽のコロナがいつも見える

|

③ 近日点の移動

水星でふしぎな事実は、その軌道の上の近日点(太陽にいちばん近い点)が少しずつ前へ前へとずれて行くことである。

もっとも一年間に角度で一秒弱、百年間でも約四十三秒にすぎないが、これは地球初め、ほかの惑星にはないことで、普通近日点と遠日点は永久に一定不変の位置にある。

そのために、水星より内側に未知の惑星があって、その引力で水星がゆすぶられるためだろうと考えて、それにバルカン(かじ屋の神)という名をつけ、皆既日食の時にそれを発見しようとした時代もあった。

けれど、今ではその存在を信じる学者はない。

そして、アインシュタイン博士が、相対性原理で、この問題を解決した。

それは太陽の質量のために空間がゆがんでこうなるのだというのだが、このむずかしい説明は、はぷくことにする。

5 金星 top

① 宵の明星・暁の明星

|

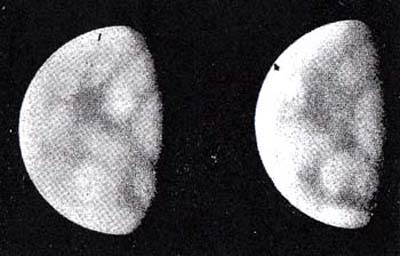

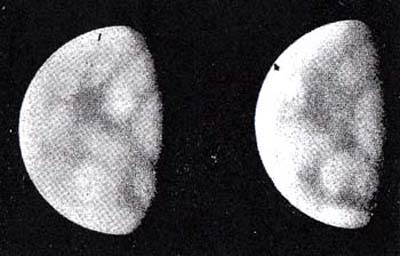

金星のスケッチ一斑点は表面の雲らしい

|

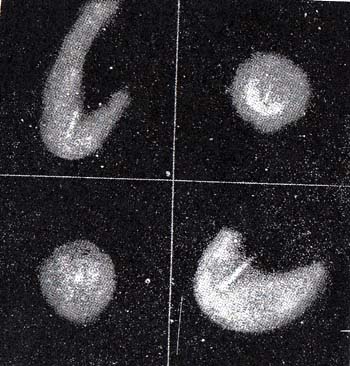

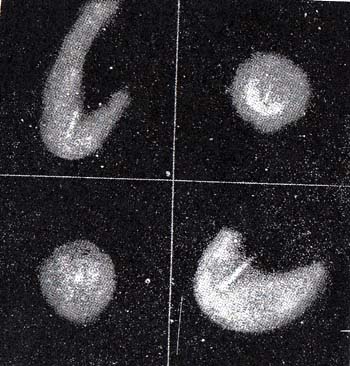

金星の写真――外合直後(左上)から

最大光度(右下)までの視直径と相(すがた)の変化

|

金星「地球のふたご」といわれる惑星で、直径は約一万二千キロ、質量も、密度も、地球より少し小さいにすぎない。

その美しい銀色の光から、美と愛の女神の名によってビーナスとよばれ、臨付号も「女神の鏡」になっている。

これほど東西の詩に歌われた星はない。

金星の軌道はほとんど円に近い。太陽を二百二十二日でめぐる。

地球から見て、太陽の束に出て胄の明星となると、一夜一夜と西に高くなり、光を加えて、八ヵ月ほど経つと、東方最大離角となる。 |

この時の角度は約四十八度で、望遠鏡には右半月にかけて見える。

それから金星は逆行するように見えて、実は太陽と地球の間に入り込むので、いよいよ光を加え、約一ヵ月で最大光度になる。

この時は一等星の百倍も明るく、壁に人影を写すほどで、昼間でも太陽から東の方に見える。

戦争の時に飛行機の銀翼とあやまられて砲撃されたこともある。

しかし、望遠鏡で見ると、細く美しい三日月にかけている。

こうして東方離角から約十週後に内合となって太陽の正面に達し、日光の中にかくれるが、これをさかいに太陽の西へ出て、暁(あけ)の明星となって東に現れる。

それから、もう一度、最大光度となって昼間、太陽の西に姿を見せ、約十週間で西方最大離角となる。

その後は逆行して、八ヵ月後には太陽の光にかくれて外合となる。

外合から外合までの長さ――会合周期――は五百八十四日である。

② 金星の太陽面経過

金星の太陽からの距離は平均一億一千万キロで、地球に対して外合では約二億六千万キロ、内合では約四千万キロとなり、視直径は九秒半から六十二秒という大きな変化になる。

内合の時は、一、二の小惑星と、時々のほうき星を除くと、地球に最も近い。

しかし、金星の軌道面は黄道に対して三度二十分傾いているので、普通の内合には太陽面の上か下を通る。

しかしまれに太陽の面を通りぬけることがある。即ち、太陽面経過である。

この時、くすベガラスを通せば肉眼でもよく見える。

この前の太陽面経過は一八八二年十二月六日だった。次には世紀をまたいで、二〇〇四年六月八日に起る。

以前にはこの時を利用して太陽の距離を測った。

たとえば、一八七四年(明治七年)十二月の太陽面経過には、世界約八十個所の地点で金星の距離を三角術で測って、あとは理論で太陽の距離を計算してみた。

しかし、その結果はあまり正確ではなかった。

日本にも長崎、神戸、横浜にその時の金星観測記念碑が残っている。(「太陽の距離」参照)

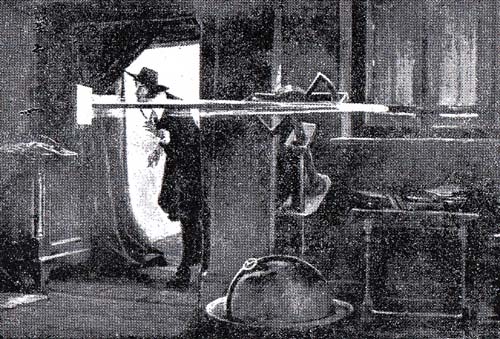

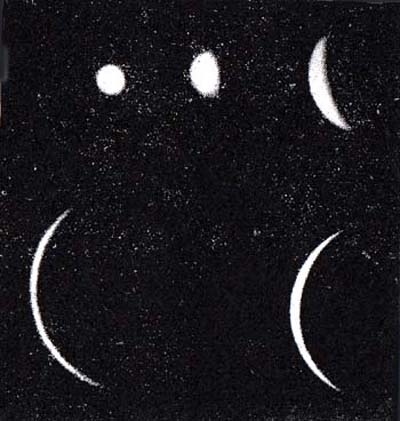

金星の太陽面経過の日時を計算して初めてそれを観測したのはホロックスというイギリスの牧師で、一六三九年のことだった。

その日は日曜だったので、彼は教会へ説教に出なければならなかった。

そして義務を果たすなり飛んで帰ると、危いところでその時刻に間に合った。

友人の職工も来て、共にこのめったに起らぬ現象を見た。

ホロックスは二十四才という若さで亡くなった。

もっと長く生きていたら、あるいはニュートン以上の仕事をしたかも知れないと惜しまれたという。 |

初めて金星の太陽面経過を観察したホロックス。

小望遠鏡で太陽の像を室内にみちびき、壁の紙にうつしている

|

③ 厚い雲の衣

金星が非常に濃い大気でつつまれていることは、三日月形に欠けた時に、角の両端がほとんど合うばかりに見え、また太陽面経過の時にも金星のまわりに後光ができるのでもわかる。

大気のない水星は、太陽面通過の時は、ただ黒丸にしか見えない。

そして金星の大気は、太陽から受ける光を七十六パーセントも反射し、この大きな反射率は、真白く光る夏の雲に近い。

こうして金星は大気の厚い雲につつまれて強く輝いているので、美の女神にたとえられ、姿も永久に「見ぬ玉(たま)だれの奥ぞゆかしき」に終る。

望遠鏡には時々黒い模様の現れるのが見えるが、これは雲の中にできる稀薄な部分らしい。

それで、金星の自転する時間ははっきりわからない。

学者によっては五、六日だろうという人もあるが、水星と同じく、自転も公転も同じ日数とする方が有力である。

金星の上層の大気を分光器でしらべてみると、ほとんど炭酸ガスばかりで、それは地球の大気にくらべて百五十倍もあり、酸素や水蒸気のないことがわかった。

また熱電対で測って、雲の表面の温度は、明るい面で百二十二度、暗い面で零下二十二度であることがわかった。

それで学者に中には、金星はサハラ砂 漠のような世界だろうという人もあるが、大気の下層には酸素も水蒸気も存在しないとはいえない。

ただし、そこに住む「金星人」があったとしても、一年中、厚い雲に封ぜられてる空の下では、星はおろか、兄分の地球も、父親の太陽さえも見られないわけである。

6 地球 top

① 重い惑星

|

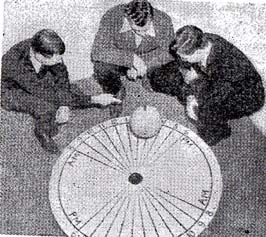

地球の軌道の模型図――中央の柱の間隔は1フィート半、左の白丸が太陽

(直径104インチ)、これを焦点として94.1/2フィートの糸で楕円を引くと

地球(直径半インチ)の軌道に当る。

|

V2号で260キロの上空から写した地球の一部

|

ここでは私たちの住む地球を一つの天体――惑星として考える。

一口に地球というが、これは完全な球ではなく、南北にひらたい球(偏球)である。 赤道の周りは四万九キロで、その真径は一万二千七百五十七キロ。

これに対して北極・南極の直径は一万二千七百十四キロで、赤道のそれにくらべて四十三キロ短い。 すると引力は赤道から遠いほど強くなるわけだが、その差はきわめて少い。

地球がほぼ球形であることは、いろいろの実験で知られていて、中にも月食の時は月にうつる地球の影の一部がそれを目のあたりに見せてくれる。 |

しかし、近年アメリカでV2号にカメラを装置し七百六十キロの高さにうち上げ、地球の一部を写すのに成功したことは特記しなければならない。

地球の質量は、その体積を水で置きかえたものの約五倍半で、即ち比重五・五である。

これは天体としては異例で、地球が内部ほど密度が大きく、中心から三千~三千五百キロの辺から鉄やニッケルなどの重い物質があるためと考えられている。

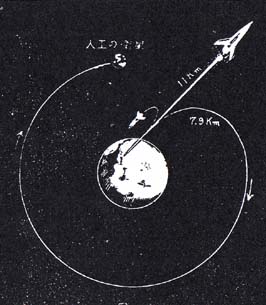

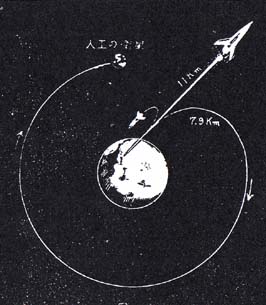

そして、この質量による強い重力にうち勝って地球から脱出するには、毎秒約十一キロの速度を出さなければならない。

月世界旅行のロケッ卜も、これだけの速度を出す必要がある。

約八キロでは人工衛星となって地球をめぐるようになり、それ以下では後もどりをする。

地球の太陽からの距離は平均一億四千九百四十五万キロである。

しかし公転の軌道は円でなく、それに近い楕円形のため、太陽に最も近い近日点と、最も遠い遠日点とがある。

暦に「日 最近」とある一月初めには、太陽からの距離一億四千六百九十五万キロ、同じく「日 最遠」とある七月初めには一億五千二百十八万キロとなって、この差は五百二十三万キロである。(「太陽の距離」参照)

② 公転・自転・歳差(さいさ)

地球はこの距離をへだてて、太陽を西から東へ三百六十五日四分の一で一公転する。 同時に、軌道面に対し約二十三度半傾いている地軸を中心に、西から東へ二十三時五十六分四秒で一自転する。

こうしてから、太陽が見かけ上空間を進んだのに三分五十六秒かかって追いつく。

これで合せて二十四時間となる。

地球の自転の速度は赤道のふくらんだ部分ほど大きく、両極に近づくほど小さい。 赤道上の一点は毎秒四百六十八メートルの速度で動き、日本の中部緯度ではそれが約二百八十メートルとなる。 |

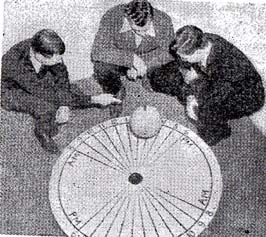

フーコーの振子で地球自転の実験

重い鉄球が同じ方向へ往復し、

下の目もり盤に地球の自転が現われる。

|

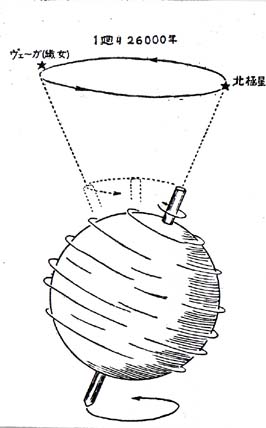

地球ゴマの首振り運動――1回転は約26,000年

|

公転の速度は平均毎秒三十キロである。

しかし、ケプラーの法則によって、近日点に近づくにつれ平均より早くなり、遠日点に近づくにつれおそくなる。

この運動はむろん太陽の引力があやつるもので、仮りにいま太陽の引力が絶たれたとすれば、地球の楕円運動はたちまち直線運動と変って無限の空間へ突進していくだろう。

地球の自転を知る実験はいろいろあるが、中でも一八五一年にフランスの物理学者フーコーが発明したフーコーの振子は最も代表的なもので、上野の科学博物館にもそれが備えてある。 |

なお、地球にはべつの運動がある。即ち、太陽系のすべての一族と共に太陽にひきいられて、毎秒約十九キロの速度で、こと座のベーガ(たなばた)に近いヘルクレス座の中の一点に向って走っている。(「星の固有運動」参照)

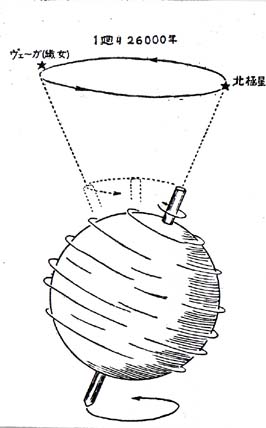

この三つの運動のほかに太陽と月の引力が赤道に働きかけるため、地球は、止りかけたコマのように首ふり運動をやり、地軸は約二万六千年をひとめぐりとして円をえがく。

これを歳差(さいさ)という。このために天の北極がずれて、北極星となる恒星が変って行く。

今の北極星(小ぐま座のアルファ)がその名を得たのは約二千年前からのことである。(「北極星」参照)

同時に春分点は黄道にそって毎年約五十秒(黄道の周囲の二万六千分の一)ずつ西へ西へと逆行する。

この現象を春分点の歳差という。(「黄道十二宮」参照)

そのほか、歳差運動が月の引力のために波形の円をえがく章動(しょうどう)や、緯度に変化を起す地軸のゆれなど、地球の運動はすこぶる複雑で、この研究は専門家の仕事である。

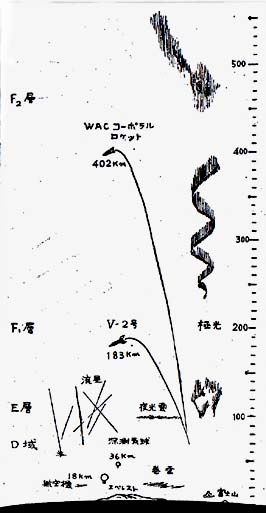

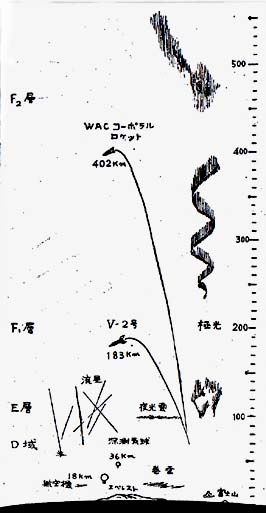

③ 地球の大気

地球をつつむ大気は高さ数百キロにもとどいている。

このうち平均十一キロ以下を対流圏といって、空気と水蒸気がたえず上下に交流して、気象の変化がはげしい。

それより上で、三十キロまでの部分を成層圏という。

水平に吹く風はあるが上下のはげしい動きはなく、大気はいつも透明に晴れわたっている。

温度も零下五十度に一定している。

その中部はオゾン(酸素の一種)が多いのでオゾン層とよばれる。

成層圏から上は空気はしだいに稀薄となって、ついには水素ばかりとなるが、流星が約二百キロの辺で発光することやオーロラ(極光)の高いものが三百キロぐらいで現れるのも、まだ空気のある証拠である。 |

地球からロケットで飛び出すには

秒速11キロを要する。8キロでは地球をめぐり、

それ以下では後もどりする。

|

地球大気の状態

|

オーロラは、太陽の活動がはげしい時に、さかんに飛びだす電子が、地球の磁力のために両極に集まって光を発する現象である。(「大陽」参照)

④ 電離層とラジオ

成層圏から五百キロほどの間を電離層と名づける。

これは大気中の原子が太陽から飛んでくる電子のため絶えずこわれて原子核と電子とになり、非常に強い電気を帯びてイオン化している層である。

そしてラジオに関係して興味がある。 |

上空へ短波長の電波を送ると、電離層で、空に張った鏡などのようにそれが反射され、地面でまた反射されて、空へもどる。

これがくり返えされて電波が海外へもとどくのである。

電離層の下層は平均百八十キロの高さにあるが、太陽が出ている昼は低くて、夜はその三倍も高くなる。

それでラジオは夜間の方が遠くまでとどく。 |

|

日食で月が太陽面を一時的にかくし、太陽から飛んでくる電子をさえぎる時、電離層にどんな変化が起るか、これも日食観測の仕事の大切な一つである。

この層は、初めに研究した人の名により、ケネリー・ヘビイサイド層またはE層といい、その上にもイオン化したF層がある。

なお地球の一年間の動き、それによる四季の変化などは、見かけ上、黄道を行く太陽の動きとして述べてある。

地球の衛星はただ一個で、私たちのいう月である。

これについては後に一章を設ける。

7 火星 top

① 赤い軍神の星

地球の軌道を常に越えると、赤い不気味な光の火星がめぐっている。

この火と血の色から、西洋では軍神の名でマーズという。

直径は約六千八百万キロで、地球の約半分にすぎない。

従って表面重力は三分の一となる。

火星は金星がこい雲につつまれて、どんな望遠鏡にも姿を見せないのに比べると、小さい望遠鏡にも、赤ちゃけた砂漠の面と、うす黒い模様を見せる。

そしてわずかの時間でもこの模様は西から東へ移動して、火星が二十四時間三十七分余で地球と同じ方向へ自転していることがわかる。

この一日はほとんど地球の一日に近い。それに地球の自転軸が二十三度半傾いているに対し、火星のそれは約二十四度なので、同じく四季の変化がある。 |

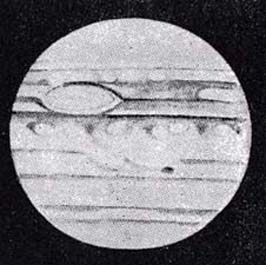

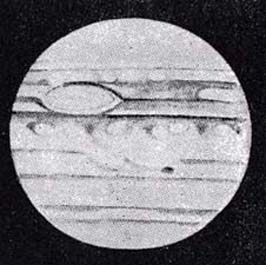

火星面の変化(1909, 1922)

――シルティス・マヨール海の先端が、

左図では尖り、右図では四角になり、その他の模様も太さや濃さが変化している。

|

しかし公転の長さが地球の二倍なので各季とも約二倍ずつ長い。

② 十五年目に大接近

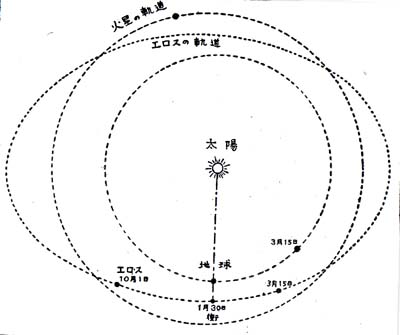

火星は太陽から平均距離二億二千八百万キロで、六百八十七日で太陽のまわりを公転する。

しかし軌道がひどく一方へかたよっていて、中心の太陽からはなれる割合(離心率)が大きいので、会合周期の七百七十九日間に合(ごう)と衝(しょう)をくり返しても、多くの惑星のように距離が一定していない。

合では、時に四億キロも地球から遠くなってしまい、まったく観測ができない。

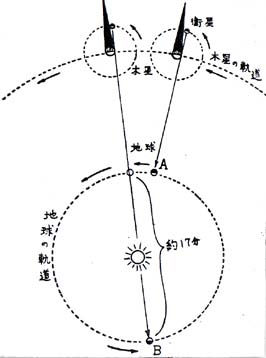

しかも、十五年に一回ずつの衝では、火星信約五千五百万キロにも大接近することがある。

前回の衝は一九三九年だったが、今度は一九五六年六月である。世界の望遠鏡はいっせいにこれに向けられるだろう。

こういう衝は八月に起る時に、火星が最も地球に近いので、観測に絶好である。

この時の火星は北半球がほぼ冬の初めでその両極が太陽と地球へ向いている。

それで、私たちは火星の南半球の方を多く知っている。 |

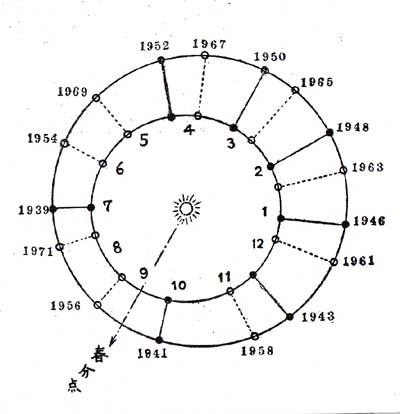

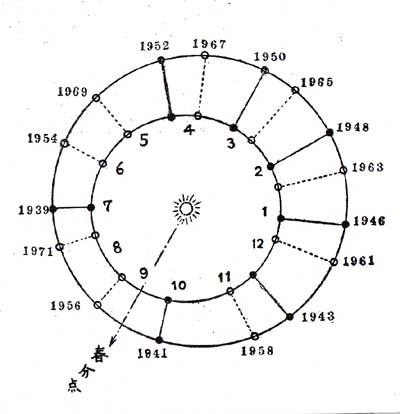

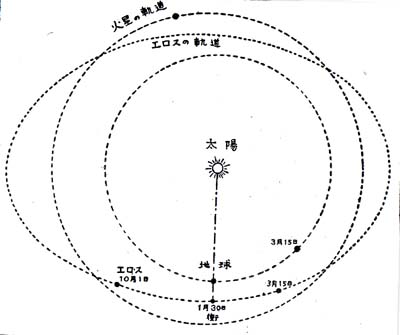

火星の衝――1939年から1971年までを示す

|

③ 稀薄な火星の大気

火星の表面が相当はっきり見えることは、この惑星の大気が希薄な証拠である。

この日光の反射率は十五パ-セントで、大気のない水星や月の約二倍にすぎない。

また別の観測で、火星面の気圧は地球のヒマラヤ山などの頂上と同じくらいで、地球の表面から高さ約十一キロ以下の大気を雲といっしょに取りのけると、残る大気がほぼ、火星の大気と似るだろうという。

ただし火星の質量は地球の十分の一で、表面重力は三分の一となるから、大気はずっと高くまで達しているだろうという。 (この表面重力が、いわゆる火星人の存在説の根拠となったことは後に述べる)

火星には濃い雲の層ぼ見られないが、霧か塵の雲らしいものが火星面からはなれるのが見られたり、写真にうつる。

そしてその大気に水蒸気と酸素をふくんでいることもわかったが、地球面のものに比べると、その分量は甚だとぼしく、酸素は地球大気の百分の一だという。

④ 赤さびた惑星

|

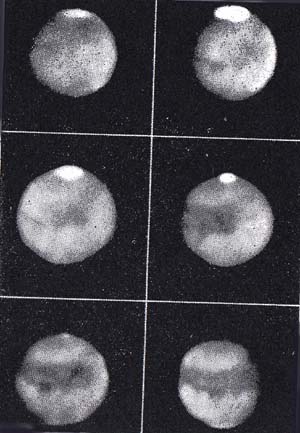

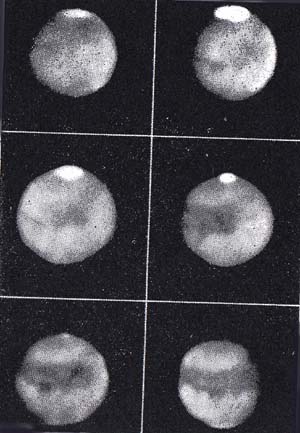

火星の写真一季節による極冠(南極)の消長と、

それに伴う模様の濃淡の変化

|

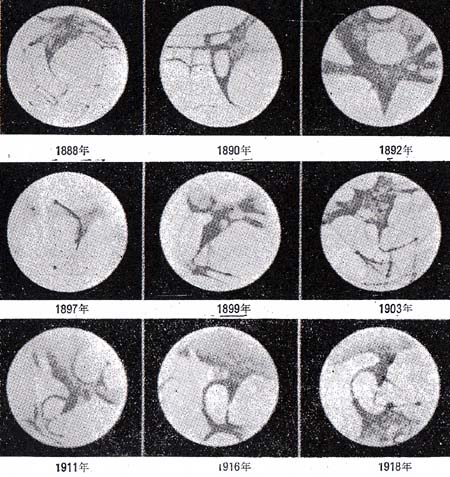

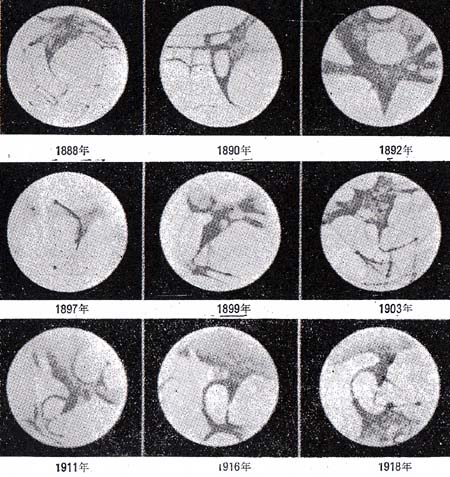

シルティス・マヨール海の変化-スキアパレリ他諸学者のスケッチ

|

火星の両極のまわりには、極冠という真っ白な部分があって、北緯又は南緯五十五度ほどの辺までもとどいている。

極冠の大きさはその部分の冬に最も大きく、春が近づくにつれ急速にちぢまって、夏の終り前に消える。

これは写真でもわかるように表面から外へいくらか持ち上って見える。

おそらく雪でおおわれた極の上にうかぷ濃い白い霧らしい。

また、中緯度の部分に日光があたる前二、三時間見える白い斑点は、夜間におりた霧であるかももれないという。

火星面の赤道の温度は正午には摂氏十度で、日没後にはたちまち、氷点下に落ちることが測られている。

火星の全面が赤茶けているりは、酸化した砂漠であるといわれる。

すると「赤さびた惑星」である。

そして、暗緑色の広い模様は、十七世紀当時には海であると思われていた。

これは北半球に春がきて極冠がちぢまると色がこくなり、赤道の方までのびてくるし、秋から冬にはしだいに色がさめてくる。

南半球ではこれが反対になる。

火星の大気にいくらかでも酸素があることを思えば、この模様は極冠が溶けて沼沢地帯に生ずる植物であろうことが考えられる。

最近赤外線の分光器写真で、これが菌類と藻類の下等植物であることがわかった。

要するに火星の表面は月々地球よりも平滑で、そこには山脈や、孤立した山も見られない。

しかしどんな好い条件の時でも、火星面にある直径二十五キロのものを見わけるのは非常に困難であるから、起伏のないサハラの砂漠のような世界だときめるのはまだ早計と思われる。

⑤ 「運河」といわれるもの

|

パーシバル・ローウェル

火星研究の権威

|

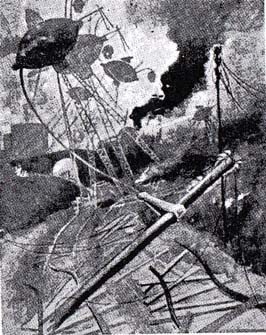

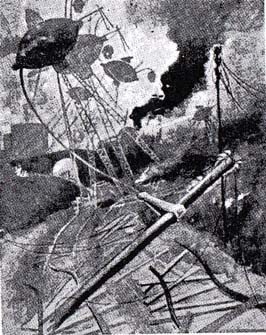

火星人襲来-ウェルズの小説のさし画。

ロンドンを襲撃してレールを破壊する所

と雲の横縞。中央の広い帯が赤道圏

|

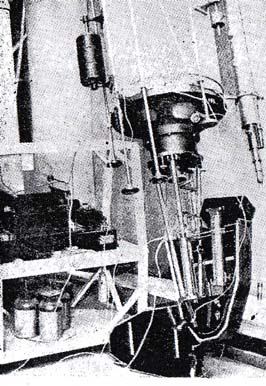

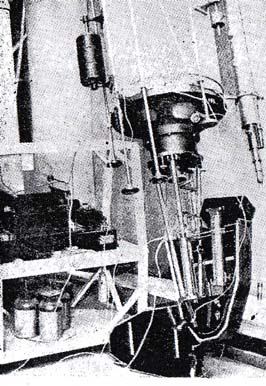

ローウェルが火星観察に用いた

24インチ屈折鏡と分光器

|

ところで、火星面にあるという「運河」なるものは何だろう。

これは、一八八七年にイタリヤの天文学者スキアパレリが、長い、すこぶる細い線条が何百マイル、時に何千マイルも走っているのを発見して、Canali(水路)と名づけたのに始まる。

これが英語のCanals(運河)にあたるので、運河があるなら、当然それを掘った生物があるはずだと評判になってきた。

そこで、アメリカの天文学者パーシバル・ローウェルは、大気のよく澄んだアリゾナに天文台を建て熱心に火星面の観測をつづけた結果、

「表面重力が地球の三分の一しかない火星の住民は、地球人の三倍の仕事ができる。運河は彼等が水ききんを救うために掘ったものにちがいない」 と主張したので、大きな反響を世界に呼び、小説にもさかんに書き立てられた。

そして、アメリカでも南米エクアドルでも、イギリスのウェルズの書いた小説。「火星人襲来」によるラジオ・ドラマを放送して、これを事実と思った民衆の中に死傷者を出すという騒ぎまであった。

なるほど、火星の表面に細い線が見えいることは事実である。

しかし肉眼には見わけのつかない班点がつづいて線となって見えるものかも知れないし、何をおいても大気が稀薄で、酸素も乏しい火星の世界に、そういう高等生物が存在しているとは考えられない。

ただ、わずかの酸素で生きられる下等動物ならいいにも知れないというのが、その後の定説である。

隣りの地球人としてはさびしいことである。

⑥ 小さい二つの衛星

火星は小さい衛星を二つ持っている。内側のものをフォボス、外側のをデイモスという。

共に「恐怖」の意味で、軍神マーズの血にかわく部下の名である。

それぞれ光度十二等と十三等で、直径十五キロ(?)と八キロ(?)にすぎないので、普通の望遠鏡では見えない。

フォボスは七時間三十九分で火星をめぐっているので、火星が一回自転する間に二回余りもめぐり、西から上って東にしずむという奇妙な出没をやっている。

恐らく私たちの月の二分の一か、三分の一の大きさに見えるだろう。

デイモスは三十時間十分で東から昇って西へゆっくり動き、六十六時間かかって西にはいる。

これは私たちの金星ぐらいに見えるにすぎないだろう。

8 木星 top

① 惑星の王者

火星から外へ、小惑星の群れの軌道をこえると木星が輝いている。

太陽からの平均距離七億八千万キロ、地球の五倍半も離れている。

九大惑星の最大のもので、直径は十四万キロ――地球の約十一倍で太陽の約十分の一、表面積は地球の百二十倍である。

英語でジュピターというのは、ローマの神々の王者から出ている。

木星は衝となると、六億一千五百万キロほどに近づいて、光度マイナス二・三等となる。

その時の堂々たる貫録は、名実共にジュピターの名にふさわしい。

そして星々の間をゆうゆうと動き、毎年黄道の十二星座を一つずつ移って、十二年弱で空を一週する。

それで中国では歳星(さいせい)とも呼んでいる。

ガリレオが十七世紀の初めに、この惑星の大王に望遠鏡を向けて初めて四つの衛星をめぐらすその姿に、太陽系の縮図を見、コペルニクスの太陽中心説をはっきり確認した時の驚喜はどんなだっただろう!

② 大きき・重さ

惑星の質量はすべてその衛星の動きから計算される。木星の質量は地球の三百十七倍である。

しかも体積は地球の千三百十二万倍もある。

これはこの巨大な惑星の平均密度が地球より非常に小さくて、水の約一・三倍にすぎないためである。

しかし、内部の密度は平均よりもはるかに大きいだろうという。

望遠鏡でうかがえるのは、木星をつつんでいる外部の厚い雲で、小さい固体のしんは中にかくれているのである。

木星が太陽から受ける光と熱とは、地球の二十五分の一にすぎない。熱電対で測ってみると、表面温度はマイナス百四十度である。

従って木星をつつむこの雲は、ドライアイスのように氷っているだろう。

そして、分光器によって、これにアンモニアと、毒ガスのメタン(沼気=しゅうき)がふくまれていることがわかった。

どのみち生物などがいられる世界ではない。

③ 雲の縞と大赤点

小さい望遠鏡でも、この雲の面に赤と茶の太い縞と、オリーブがかった緑の縞が交互に帯状に横にならんでいるのが見え、非常に美しい。

縞の幅は、八千キロから一万六千キロだが、日によって変化を見せている。

そして、この雲の帯を観察することによって、木星は西から東へ十時間弱で猛烈に自転いることがわかる。

これが一日の長さである。 しかも、赤道の部分では九時間五十分、高い緯度では九時間五十七分である。

すると、赤道の八十五日は、その北半球では八十四日となり、そこに住む「木星人」があれば、それだけ早く年をとるという奇抜なことになる。

またこの猛烈な自転と巨大な体とから、木星は自然に赤道の部分でふくらみ、南北で四千キロもひしゃげた楕円形になっている。 |

木星のスケッチ

平ぺったい卵形の大赤点(左上)

|

木星の大赤点 1875年に現われ、

25年間も見えていた。直径約32,000キロ

|

なお、木星には南のうす暗い帯の面に、大赤点とよばれる大きな球が現れることがある。

一九四六年に現れたものは直径が三万六千キロもあった。

色は初めのうす赤から、こい赤になり、やがて淡くなって消えて行く。

木星の赤道面は軌道面に対し三度七分しか傾いていず、四季の変化はないから、大赤点は季節とは関係はない。何かずっと低い温度の物質が造りだすものだろうと考えられている。

④ 木星の十二の月(衛星)

ガリレオが発見した木星の四つの衛星は、内側からいって、イオ、ユーローペ、ガユメーデ、カリストーである。

そして四つとも明るさが六等星ぐらいなので、外国には肉眼で見たという人さえある。

一つは私たちの月より大きく、最も大きい二つは水星よりやや大きい。

その後、望遠鏡によって、次次と小さい衛星が加えられてすべてで十二となった。

初めの四つを加えて、数字番号で呼んでいる。その中のX、XⅠは一九三八年に発見されて、XⅡは一九五一年に発見されたばかりである。

そしてⅦ・Ⅸ・XⅠ・XⅡの四つは反対の方向へめぐっている。

木星から見た太陽は、地球から見る五分の一ほどの直径である。

そして四つの衛星が木星を近くめぐっているために、日食と月食は毎日のように起っているだろう。

小さい望遠繕でも、衛星が木星に影を映して、その面を経過し、そしてその蔭に出没するのがはっきりと見られる。

この衛星の動きは規則正しいし、衛星の位置は地球のどこから見ても同じなので、小さい望遠鏡と、衛星の位置表さえ備えていれば、どこの緯度に漂着したロビンソン・クルーソーでも簡単にグリニッジの標準時を知ることができる。

一六七五年にデンマークの学者レーメルは、この木星の月のかくれんぼから光の速度を測った。 |

木星の四大衛星「ガリレオの月」、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳの名前がついている。(右下参照)

|

|

レーメルが光の速度を測った方法の図解

|

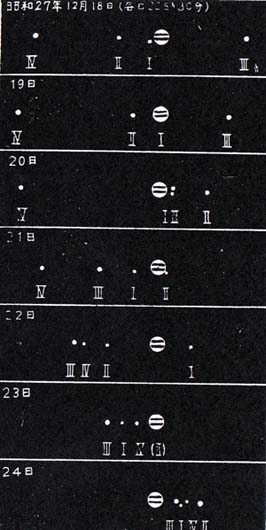

木星の四衛星の動き-規則正しく

くり返されるので時計の代りとなる

|

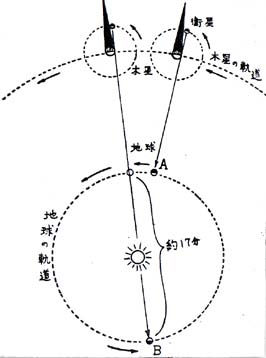

即ち地球が木星に近い点(下図のA)にある時と、六ヵ月公転して最も遠い点(B)に達した時とでは、衛星がかくれて光を消す時間が約十七分長くなった。

ABは地球軌道の直径で約三億キロある。

それで一秒では三十万キロに当り、これが光の秒速であることを知ったのである。

この発見はレーメルの名を永久不滅のものとした。

四つの衛星のほかは、木星から遠いので八ヵ月から二年以上もかかって、回っている。

そしてこの中の四つは、東から西へ逆に回っているが、学者にいにいては、これらは木星にとらえられた小惑星だろうと考えている。 |

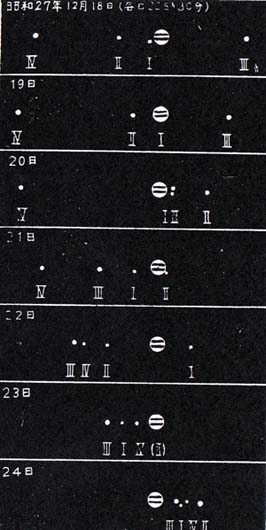

9 土星 top

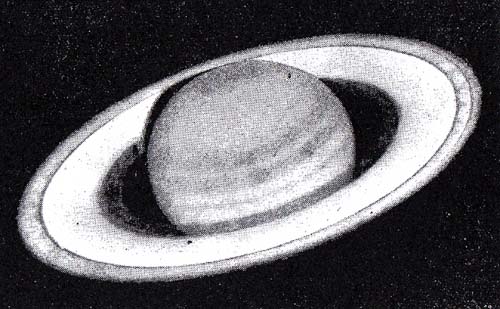

① リングをはめた惑星

土星は木星の軌道の外にあって、昔はこれが最終の惑星だと信じられていた。

土星は「時」の神サターンの名でよばれる。

太陽からの距離は十億キロ余で、木星の二倍近くはなれている。

どんよりと青みがかっていて、どこか陰気な表情を感じさせる。

衝の時でも光度○・六等、遠い時には一・四等にも落ちるので、明るい恒星にまぎれて見わけがつかなくなる。

一公転は約三十年で、黄道にそってのろのろと動き、同じ星座の中を今年も来年もというようにいつまでも去らない。

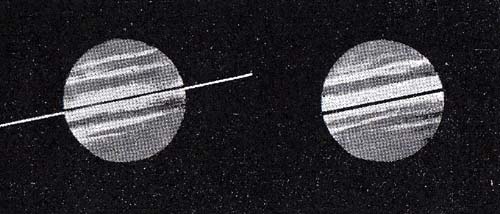

太陽から見れば、地球は一年十三ヵ月毎に土星の前を通りすぎ、土星は衝となるだろう。 |

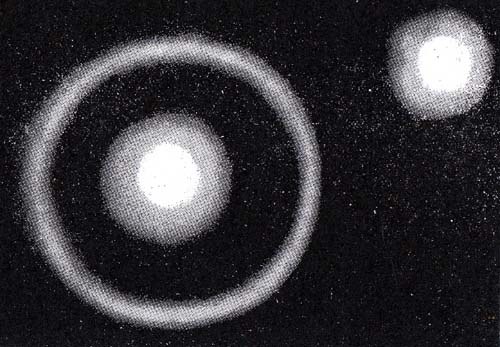

土星――アントニアディのスケッチ、このリングの上に地球が五つも乗る

|

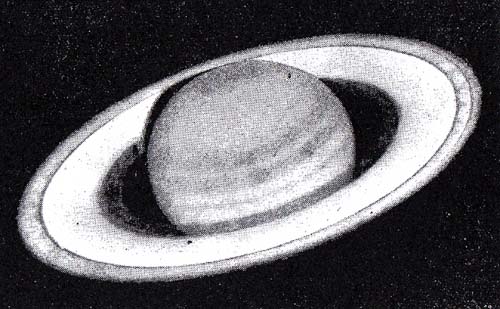

土星は望遠鏡で見ると、忽ちその陰気さは消しとんで、リングに取りまかれた最も興味ある惑星となる。

しかし、このリングを無視すると、ほとんど木星に似ている。

球の直径は十二万キロ余で、木星より二万キロほど小さい。

そしてやはり明暗の横縞と斑点があり、赤道の部分がうす黄いろく、両極は緑がかっている。

自転の周期は十時間十四分、木星より約三十分長いだけで、それが緯度により違うことも同じである。

従って両極の直径は赤道のそれより一万二千キロも短いから、木星より心平べったいりけでちる。

しかし、土星の赤道面は約二十七度傾いているので、四季の変化はある。

ただし、各季は地球の一元月に対して七年半ずつつづき、太陽は両極の上に千二百日以上も輝く。

表面温度は零下百五十度で、外まわりは木星と同じく氷の雲でつつまれ、メタンガスの量はさらに多いという。

土星の正体はこの中にあるのだが、平均の密度は九惑星の中で最も小さく、水の十分の七しかない。

だから、それと同じ模型を造れば、コルクのように水の中に浮くだろう。

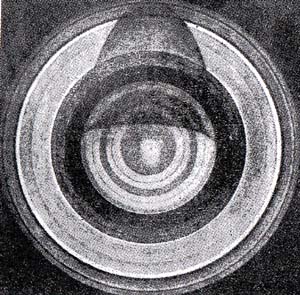

② 三重のリング

一六一〇年、ガリレオは小さい望遠鏡を向けて初めてこの惑星を見、自分の目を疑った。

土星は三重になっている!

土星はあたかも二枚の翼がついているか、両側に「助さん、格さん」を連れているように見えた。

しかもガリレオが観測をつづけている間に、その付添は消えてしまった。

それで惜しいことにこの正体をつきとめずに終ってしまった。

それから五十五年の後、オランダのハイゲンスが、土星に一枚のリングを確認した。

更に二十年の後、イタリヤのカクンニは、リングに隙間があって、それが二つに分かれていることを発見した。

これをカフンニの空隙という。彼はその本に、

「中のリングと外のリングとの明るさは、いぶした銀と磨いた銀ほどのちがいがある」と書いている。 |

1910年にガリレオが見た土星――上のリングの狭い

部分が見えなかったので下のような三つ子に見えた

|

それから更に二世紀後に、ポンドが最も内側に、暗い、半ば透きとおった第三のリングを発見して、これをクレープ・リング(ちりめん輪)と名づけた。

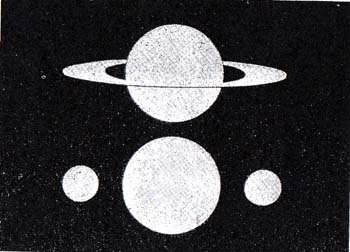

この三重のリンは一般には外側から、A・B・Cの名で呼ぶ。

Cの幅は、約一万八千五百キで、土星の球から万キロほどはなれており、Bは最も広くて約二万六千キロ、Aは約一万六千キロで、A・Bの間の「カッシュの空隙」は五千キロほどあることが計算されている。

それで、全リングの幅は約六万七千キロで、土星の直径十二万キロの二分の一よりも広く、地球はその上に五つも並んでのることができる。

しかも、リングの厚さはようやく十五キロか、二十キロほどしかない。

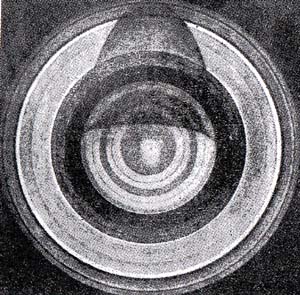

③ リングの正体

では、この三重のリングの正体は何だろうか、イギリスの詩人デュズンは、

「土星の影がリングの上に眠る」と歌ったが、そのとおり影がはっきりと映るので、固体であるように見える。

しかし、十九世紀の末にラプラスは、

「もしリングが固体ならば土星のおそろしい引力に堪え得るはずはない」といった。

引力の法則によれば、リングの内べりの部分は外べりよりもずっと強く引かれるからである。

またリングが、流動体でできているはずがないことも、十九世紀の半ばにイギリスのマクスウェルが数学的に証明した。

次いで一八九五年、アメリカのキーラーは、土星のスペクトルによって、リングが内側のものほど早く回転し、且つ同じリングでも部分により回転速度が違うことを明かにした。

即ち、それぞれが全体として回転しているのではなく、外べりの粒は内べりの粒よりもゆるい速度で動いているのである。 |

夏至(げし)のころ土星を上から見下ろした想像図

球の影がリング面にのびている

|

この速度は、前者は土星を約十三・七時間で、後者は五時間で廻っている。

これでリングの正体が、こまかい石のかけらのようなものであることが判明した。

なお、各リングは透明で、特にCのクレープ・リングは土星をはっきりと透かして見せ、Bもこれに近く、Aでも星が透いて見えるという。

それにしても、こういうリングがどうしてできたものだろうか。 |

すばらしい土星の夜――中緯度から見るとリングが中空に立ち、

球の影が山形にうつっている

|

土星の赤道で見たりング

薄い一文字に立って見える

|

イギリスの天文学者ジーンズは、リングを造っている粒子は、ある時代に土星に最も近い衛星だったものが、軌道の円をちぢめて土星の危険帯(そこまで近づけばどんな小物体でも刑罰をうける)に入りこんだので、何百万という断片に砕かれてしまったのだという。

ジーンズは、なお進んで、木星の最内衛星イオも、木星の危険帯に近づいているし、わが地球も遠い未来には月を失って、その代り土星のようにリングで囲まれる時が来るだろうといっている。

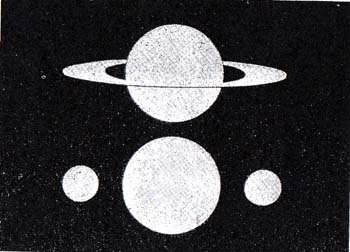

④ 目から消えるリング

ところで、地球から見た土星は太陽から見るのと変りはない。

土星の夏至と冬至には、土星の両極は太陽の方へ向き、同時に地球の方へも向く。

従って、土星の赤道面にあるリングは、約二十八度まで極大に傾いて見える。

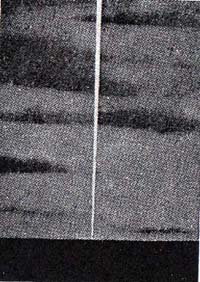

しかし土星の春分と秋分には、土星の赤道面は太陽をつらぬくので、地球からはリングを、目の高さの力ンカン帽のつぽのように、真横から見ることになって、どんな大望遠鏡にもリングは消え失せて、土星は気のどくな姿になって見える。 |

リングを失った土星――左はまだ地球に対してリングが傾いている

|

土星の一年は地球の三十年に当るので、春分から秋分までは十五年をへだてている。

この十五年毎にリングは横一文字になる。

最近は一九五〇年から一九五一年にかけて、これが見られた。

そして、十五年の中間で、リングの傾きが極大になるわけである。

⑤ 土星の月

土星には十個の衛星があるが、その中でティタンというのが最大で、直径は四千キロ余、私たちの月より少し大きい。

光度は九等で、小さい望遠鏡でも見える。

これに次いでレアが光度約十等、ヤスが同十一等で、その他は大望遠鏡でないと発見できない。

最も近い衛星はリングの外べりからわずか五万キロの辺にあって、土星を二十二時間半でめぐり、最も遠いものは千三百万キロもはなれていて、一年余もかかってめぐる。

ティタンは第六衛星で、百二十万キロをへだて、約十六日でめぐっている。

なお第九衛星フェーべは逆回りである。

土星の夜、それは三重のリングが緯度に応じて高く低く光のアーチをかけ、且つ十の月の幾つかが、それぞれ満ち欠けして輝く明るさ、美しさは、とても地球人に想像できない。

10 天王星

① 町の音楽師ハーシェル

|

ウィリアム・ハーシェル

天王星の発見者

|

ハーシェルの妹カロライン・ハーシェル

兄の忠実な助手、自分も8個の彗星を発見した

|

ハ-シェルの住んでいた家

二階にカーテンが見える部屋、

入口に額が出ている。

ここで天王星を発見した

|

一七六五年ごろ、イギリスのバスに、ドイツのハノーバー生まれのまだ若いオルガン演奏家がいた。

そして貧しい生活のひまに音楽の研究から数学へ、数学から光学の研究へと進み、たまたま長さ二フィートの望遠鏡を手に入れ、空をのぞいて見て、その美観におどろいたのが病みつきで、とうとう熱心な天文ファンになってしまった。

やがて彼は大きな望遠鏡がほしくてたまらくなったが、それを買うだけの資力がなかったので、自分の手でそれを造ろうと決心した。

そこで彼は、一七七四年にまず、焦点距離五フィートのニュートン式望遠鏡を造り、それが成功したので、つづいて焦点距離七フィート、八フィート、十フィートと進んで、ついに二十フィートのものを造り、後には直径四フィートで長さ四十フィートという、当時ヨーロッバにもない最大のものを造り上げた。

② 異様な星を発見

一七八一年三月十三日のこと、このアマチュア天文家は長さ七フィートの望遠鏡に倍率二百二十七倍でふたご座の星の群れを観測していたところ、明かに直径を持つ星を発見した。

普通の恒星ならどんな大望遠鏡でも直径は見とどけられない。

そこで、接眼レンズを四百六十倍に変え、ついには九百三十二倍まで変えてみると、それにつれてその星の直径は増してきた。

明るさは肉眼で見えるかぎりの最小光度六等だった。

しかも、その奇妙な星は、星々の間で動いていた。――

もし彼が十一日早くこの星に望遠鏡を向けたなら観測をつづけなかっただろう。

その時は留(りゅう)に当っていて、星はストップしていたろうからだ。

この星は何だったろう。

有史以来、惑星の数は六つであると確信され、望遠鏡が発明されてから、一つも発見していなかった。

このアマチュアの天文家もこれをちゅうちょなく彗星にちがいないと考えて、同年四月二十六日、この発見をロンドンの王立学会へあてて報告した。

無名だった楽師天文家は、忽ち全ヨーロッパの立役者となった。

新聞や科学雑誌はわれがちに彼の名を書き立てたが、彼の生国のドイツではメルテル、ヘルステル、ヘルムステルなど、フランスではホロシェルになっていた。正しい名はウィリアム・ハーシェルだった。

この日からハーシェルはもう町の音楽師ではなく、第一流の望遠鏡の製作家、天文学者となった。

科学を好み、科学者のパトロンとなった国王ジョージ三世は、ハーシェルに年金と住宅を授け、次いで天文官補の称号と俸給を与えた。

③ 太陽系は拡がった

学者たちは、その新天体の観測をつづけた。

一ヵ月の後には彗星に普通である長楕円形の軌道を仮定した計算が全くくつがえった。

その星の動きは、極めてのろいが、円形の軌道を取っている。

今はもう、惑星であると判断するほかはなかった。

太陽系は、距離九・五天文単位の土星を最前線とするとして疑う学者はなかったのに、ここに十九天文単位の新惑星を加え、忽ち二倍大にひろがることになった。

後でわかったのでは、この惑星はフランスのルモニエーがパリで十二夜もつづけて観測し、普通の星として見のがしたものだった。

彼はその観測を、香料店で買った髪粉の紙袋に、むぞうさに書きつけておいたという。

ハーシェルは新惑星を、国王の名によって「ゲオルギウム・シドゥス」(ジョージの星)と呼ぶことを主張した。

しかし、これは反対されて、習慣によって神話にもとずいた海の神ネプチューンや、時の神サターンの父ユーアラナスなどが提案された。

その後しばらくはラランドの主張した「ハーシーェル」の名で呼ばれていたが、終りにボーデの唱えた「ユーアラナス」と決定した。

これが邦訳の天王星だが、原名では木星・土星・天王星で、子・父・祖父の順位になった。

④ さか立ちの惑星

天王星は肉眼には六等星の光度だから、暦象年表で位置をたしかめれば、月のない晩なら見えないこともない。

黄道の星の間を極めてのろのろと動き、八十四年で空をひとめぐりする。発見後まだ二回めぐっただけである。

太陽からの平均距離三十億キロ、その光を受けるのは地球の三百分の一以下なので、温度は零下百八十度にも足りない。

望遠鏡では緑いろの円板に見え、ぼんやりした縞も発見された。

それで、ほぼ木星に似た構造を持つものと考えられている。

もっとも木星よりずっと小さくて、直径は地球の四倍ほどである。

天王星の自転時間は、その模様からでなく、別の方法で計算された。 |

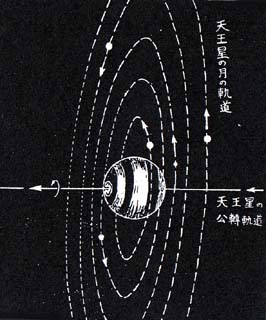

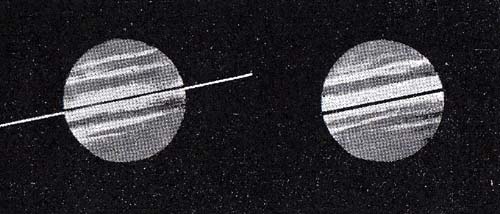

さか立ちしている天王星

赤道がほとんどたてになって、

衛星がそれに沿って回っている

|

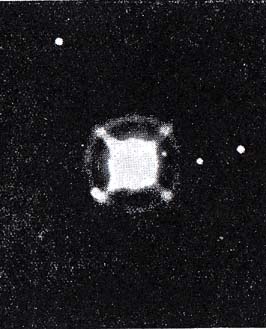

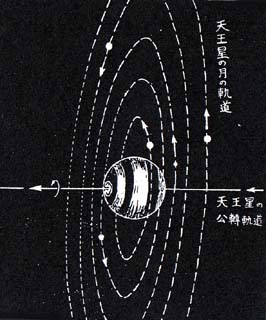

天王星と五衛星の写真(カイパー氏撮影)

主星はにじんで写っている

|

その結果、一日は十時間四十五分で、両極がひしゃげているのもこれを語る。

そして自転軸はほとんど軌道面と一致して、地球の二十三度半に対し、九十八度も傾いている。

つまり、北極と南極がほとんど横に、赤道がたてになっているわけである。

この結果、天王星を、地球と考えると、太陽は赤道の空でなくシベリヤの空を往来することとなる。

すると日本でも夏が二十年以上つづいて、その間、夜半にも太陽が沈まない。

反対にまた二十年もつづく冬の間は、全然太陽を見ないことになるだろう。

実にふしぎな世界である。

天王星には五つの衛星がある。

これらは赤道にそって、たてに廻っている上に、ほかの惑星のものとは反対に、そろって東から西へ動いている。

これも奇観にちがいない。

外側にある二つは、初めハーシェルが発見したもので、次の二つはイギリスのラッセルにより、最も内側の一つは一九四八年にアメリカのカイパーが発見したのである。

どれも私たちの月より小さくて、外側の光度十三等から順に十七等に終っているので、大望遠鏡でないと見ることはできない。

11 海王星 top

① 天王星異状あり

天王星の発見(一七八一年)後、その動きは引きつづき学界で注目されていた。

一八二〇年、パリの天文家ブーバルが木星・土星・天王星の位置を計算した結果、木星と土星とは実際の観察と完全に一致しているが、天王星の位置には何とも判断しがたい食いちがいのあることを発見した。

計算で、ここにいるはずと思はれる位置からずれているのである。

それで、一八二〇年から同四年へかけ、学者たちはいっせいにこの問題と取りくんだ。

惑星は初め太陽の引力によってどう動くかが決定され、次に他の惑星の引力がどう影響するかで修正される。

それで、恐らく天王星はまだ発見されていない惑星の引力によって軌道を乱されているらしい。(この現象を摂動(せつどう)という)

多くの学者はこの考えに傾いて来たが、しかしその未知の惑星の位置は求められずに年は過ぎていった。

こうしている間に、一八三〇年には、天王星の推算位置と観測位置は角度二十秒の開きとなり、四○年には九十秒、四四年には百二十秒、四六年には百二十八秒の開きとなってきた。

世間の人たちには、これはどうでもいいようなことである。

けれど、二つの星がこの角度――二分強の距離を隔ててならべば視力の強い人にははっきりと見わけがつくだろう。

これは天文学者には手をつかねてはいられぬ大問題で、何とかして解決をつけなければならない。

② 若い数学者

そこでパリの天文台長アラゴーは、若い数学者ルベリエをはげまして、その未知の惑星の位置を計算させた。

それは、彼がそれまでも、彗星が惑星によって方向が変えられる複雑な計算を試みて、一部には、すぐれた才能を持つ学者として認められていたからである。

ルベリエはプーバルの表を検討して、いくつかの誤りを修正したが、それでも天王星のずれは解決がつかなかった。

また、土星と木星が天王星に及ぼす影響を改めて計算し、それを過去六十年間の天王星の観測報告とくらべてみたが、そのずれは木星と土星からは説明できなかった。

しかし、この若い学者は万有引力の法則を絶対に信頼して、天王星がずれても、この法則を疑うようなことはなかった。

それで未知の新惑星の引力が働いているにちがいないという仮説をおし進めていった。

ルベリエはボーデの法則(「小惑星」参照)によって、その惑星は36の距離にあって、太陽をめぐるに二百十七年を要するという仮定のもとに、それが現在のように天王星をゆすぶる位置が空のどのへんに当るか、非常な苦心を重ねて計算した。 そして、一八四六年八月三十一日、その新惑星の位置を、赤緯 三百十六度で、やぎ座のデルタ星の東方五度にあるはずであると、パリの科学院に報告した。 |

ルベリエ

計算によって海王星の位置を発見した

|

③ すばらしい数理の勝利

次で九月十八日、ルペリエは、当時黄道帯の詳しい星座を造っていたベルリン天文台のガルレにあてて、同じ報告を送って、その事実をたしかめることを乞うた。

ガルレは十三日にその手紙を受取った。その夜はよく晴れていた。

ガルレが望遠鏡をルベリエが報告した空の位置に向けると間もなく、星図にはない一つの星が、明かに惑星状の円板を示していることを発見した。

その位置は経度三百二十六度三十二分で、ルベリエが推算した経度三百二十七度二十四分とは、わずか一度弱の差にすぎなかった。何というすばらしい話だろう。 |

ガルレの星図。発見当時の

海王星の位置(矢印)と、リペリエの計算位置(+)

|

実際の観測によらず、机上の複雑な計算のみによって、物のみごとに発見された新惑星!

これこそは近代天文学のデータの確実さを示した最高の業績で、科学が高らかにあげたかちどきだった。

しかも、ルベリエが一生の間、望遠鏡で当の海王星をのぞく興味もなかったという話は、純粋の数学者気質としておもしろいことである。

④ 美しい天文ロマンス

しかし、同時に忘られてはならない話がある。

ルベリエとは全く別に、イギリスのケンブリッジ大学出身の若い数学者アダムズは、ルベリエよりも早くその惑星の位置を計算して、一八四五年十一月二十一日に、その論文をグリニッジ天文台に報告していた。

ところが、天文台長エアリーは、それをデスクの引出しか何かにしまいこんで忘れていた。 その間にフランスでルベリエの発見となったので、エアリーはあわててアダムズの計算を発表した。

本国ではひどい攻撃の声が起る。

フランスでは、あざけり笑ってとり合おうとしなかった。

しかし、二人の若い天才はそんな世間の騒ぎには引きこまれなかった。

「この名誉は、両人がそれを受けてもなお余りがある」

という一天文学者の言葉で、まるく収まって、発見者ガルレをも加え、三人でその名誉を分つことになった。 まことに胸のすくような美談である。

この新惑星は、初めルベリエの名で呼ぶことを主張されたが、ユーアラナス(天王星)の名に次いで、サターン(土星)の子、海神ネプチューンの名が与えられた。

日本ではこれを訳して海王星と呼んでいるわけである。 |

海王星発見の名誉を

共にしたアダムズ

|

⑤ 零下二百度の世界

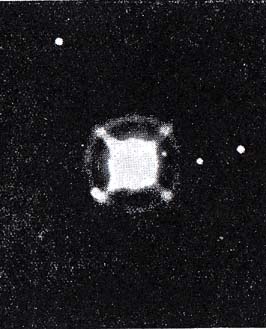

海王星は太陽からの平均距離三十天文単位で、即ち約四十五億キロ、軌道はきわめて円に近く、一公転は百六十五年である。そして自転はスペクトルを調べた結果、約十五時間五十分であろうと考えられている。

直径は天王星より少しく大きくて、光度は約八等、小望遠鏡では恒星と見わけがつかない。

色は天王星に似ている。 太陽から受ける光は、地球の半分の一で、温度は零下二百度以下である。

この惑星まで遠ざかると、太陽の視直径は地球で見るそれの三十分の一にもちぢまって、金星ぐらいの大きさである。

しかも、まだ満月の四百二十五倍の明るさがある。

海王星の衛星は、主星が発見されてから一ヵ月にもならぬ中に、イギリスのラッセルが発見した。 |

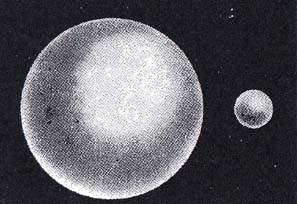

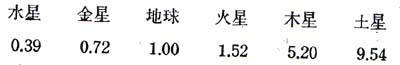

海王星(左)と地球(右)の大きさの比例

|

そして久しくこの一個だけが、月と同じぐらいの大きさで逆に回っていることが知られていたが、一九四九年にアメリ力のカイパーが第二衛星を発見した。

これも逆回りである。

海王星からは水星・金星・地球はおろか、最大の木星さえ見えない。

土星は太陽から十八度ほどはなれた小さい星に見える。

ここで考えられる太陽系は、太陽と土星・天王星・海王星との作るものであろう。

地球の兄弟にも、こういう運命のひとりがいた。

12 冥王星 top

① ローウェル博士の予言

海王星の発見は天王星の不可解な動きに説明を与えたが、しかしまだ、計算と観察に合わないわずかのずれがあった。

また、彗星の軌道が計算によって、海王星の軌道をはるかに超えることも、たしかにその外に未知の惑星があるにちがいないと思われた。

アメリカのパーシバル・ローウェルは火星研究のために、ローウェル天文台を建てたが、その目的の一部にはこそ新惑星を発見することがあった。

ローウェルは、天王星と海王星の軌道の研究からこの惑星の位置を、ふたご座か、へびつかい座と計算して探しにかかったが、生前には果さなかった。

ところが、二十四年後の一九三〇年一月二十一日、同天文台のトンボーという助手が写真に新惑星が写っているのを発見した。

位置もイウェルの予言の通り、ふたご座だったが、距離はもっと近かった。

② 陰気な冥土の王

この惑星は、太陽より五十九億キロもはなれた暗い暗い空間にあり、約四〇天文単位にあたる。

そして光度十五等という暗さなので、神話の冥府(めいふ)の王の名によってプルートーと名づけられた。

和名の冥王星は、この本の著者がその翌年提案したもので、昭和二十年に公認された。

冥王星の軌道はひどくつぶれた楕円形なので、太陽に最も近づく時には四十四億キロほどになって、海王星の軌道にも入りこむといわれる。

公転周期は二百四十七年八ヵ月で、これがこの惑星の一年である。

色は淡黄だが、いかにも暗いので、存在をみとめるだけでも十六インチ以上の望遠鏡を要する。

カイパーの計算では、直径五千九百キロで、火星と水星の間にある。

表面の温度はマイナス二百二十度以下で、大気は地球の十分の一以下であり、むろん、その全部が氷っているにちがいない。

そしてここで見る太陽は光の強い恒星ほどにしか見えない。

いかにも心細い世界だが、それでも太陽はなお、満月の二百五十倍の光を与えている。

冥王星の発見は数学的の予言があたったというよりは、注意深い観測の結果に帰すべきだといわれている。

|

冥王星 1930年3月2日(上)と5日(下)の写真。

3日間にずっと左へ動いている

|

|

|

13 小惑星 top

① 惑星の小びとたち

火星と木星との軌道の間はひどく開いているが、ここにはさまって、約千五百の小さい惑星がめぐっている。

この発見のそもそもは、いわば「嘘から出たまこと」であるといえるだろう。次の話のように――

一七七二年、ドイツの天文学者ボーデは、当時知られてた六つの惑星の天文単位が、次のような式によると、ほぼ近い値が得らることに気づいた。

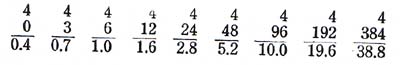

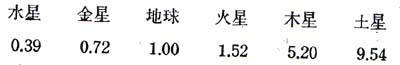

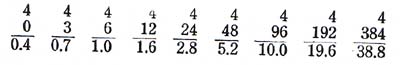

それは、4の一列に0、3、6、12、24等を加えて、順次に前の数の二倍とし、その結果を右で割るという方法である。 |

|

この数字を、天文単位で表わした実際の距離と比べると、みごとに一致していることがわかる。

これを「ボーデの法則」という。もともと確かな根拠があったわけでないが、この発表は学者を驚かせた。 |

|

ただし、この数で2.8にあたる惑星が欠けていることは信頼を弱めた。

けれど、天王星が約十年後(一七八一年)に発見され、その平均距離が19.19天文単位であるとわかった時学者たちは、この法則を慎重に考えなおした。

そして、やがて小惑星の発見によって、このアナはふさがれた。

もし、平均回天文単位の海王星が、発見されずに、飛んで、平均39.6天文単位の冥王星が発見されたのであったら、この法則は永く光彩を放ったことだろう。

② ケレス発見

さて、一八〇〇年、ドイツのコーダ天文台長ツァハ男爵という人が、二十四人の天文学者を動員して、まる一年にわたり、火星と木星の軌道の間にボーデの法則の2.8にあたる新惑星の捜査を開始した。

けれど、ついに得るところがなく、失望に終った。

ところが実にひにくなことにも、そのメンバーではなかったイタリヤの天文学者ピアッジが、シチリヤ島のパレルモで、しかも一八〇一年の一月一日、―― 十九世紀第一の元日の夜に、つい数日前までは誰れにも見えなかった淡い光の天体を発見した。

その星の距離は天文単位2.77であった。

しかし、これはボーデの法則によったものではなく、直接の理由はカタログに誤まって余分の星が印刷してあったことにあった。

ピアズンはこのでたらめの星をさがしている間に、偶然にも小惑星の最初の発見者となったのである。

数晩つづけて観測している間に、その星は動きを見せたので、太陽系に属するものであることがわかった。

しかしピアズソは病気のために観測を中断したので、この発見のニュースが伝わらぬうち仁新惑星は見えなくなってしまった。

ところが、幸運にも数学者ガウスがその軌道を推算して、再び発見へと導いた。

そして、シチリアの島の女神にちなみケレスと名づけられた。 |

ケレス女神像

最初の小惑星はこの女神の名をつけられた

|

③ 直径僅か七百七十キロ

しかし、ケレスの直径は、わずか七百七十キロにすぎず、惑星としてはあまりに小さいので、学者たちは物足りなく思っていた。

ところが、その次の年にドイツのオルバトスが第二のバラス(直径四百九十キロ)を発見し、その二年後の一八〇四年には英国のハーディングが第三のジュノー(直径百九十キロ)を、一八〇七年には第四のジュノー(直径三百九十キロ)を発見した。

しかし、どれも地球の月よりも小さいので、プラネトイド(小惑星)と名づけることになった。

その後、一八四五年まで一つもリストに加わるものはなかったが、この年にドイツのヘンケというアマチュアが十五年も忍耐強くさがしていた結果、ついに第五の星を、次で翌年第六の星を、同じ年にイギリスでも第七、第八を発見した。

こうして各国でも再び小惑星探しをやりはじめた。

一八九一年、ドイツのウォルフが写真で星空を写して、星の間に小さい白線を引くことから小惑星を見わける方法を考えだしてから、その数は急速に加わって、現在では軌道の知れているものだけでも、千五百以上を数える。

こういう小惑星の名は、初めは神話の人物から選ばれていたが、間もなく種切れになったので、シェイクスピアやワグナーの劇中の人物の名を初め、いろいろ思いつきの名をつけ、中には命名する権利を売り渡して皆既食観測の旅費をかせいだ学者もあった。 |

小惑星四代表の直径を月とくらべると-

1ケしス,2バラス,3ベスタ,4ジュノー |

日本の天文台で発見した十個ほどの小惑星には、東京・日本・三鷹・多摩・日光・箱根などの名がついている。

④ これでも太陽の一族

小惑星は大惑星と同じく太陽の周囲を西から東へめぐってる。

軌道はひどく不規則で、円形のものや、遠日点では近日点の四・五倍も遠くなるものや、水星の軌道まで近づくものや、それが四十五度以上も傾いてるものもある。

今知られている大多数は、火星・木星との軌道の間を動いて、太陽からの平均距離はポーデの法則の2.8に一致している。

しかしこれが全部でなく、10天文単位のものは珍しくない。

こういう群は太陽系の限界までもひろがっており、冥王星も実は、軌道が異常にかしいだ巨大な小惑星であると考えられる。

小惑星の中でも、初めに発見された第一から第四までは、わりあいに直径も大きくて地球に接近した時には七等星ぐらいの光であるため、両眼鏡にも発見できる。

中でもベスタは強く光るので、肉眼でも見えることがある。

しかし、その他の小惑星は直径百五十キロまでのものが十二、八十キロまでのものが百五十ほどで、それ以下はずっと小さく、直径も七、八キロのものとなると、卵の形や、でこぼこした岩石で、従って自転と共に変光を見せる。 |

小惑星の発見法

星の間を動いているので写真には白い線を引く

|

こういう小惑星群が、ともかく火星と木星との軌道の間に散在していることには、いろいろの解釈があるが、中には、もと一つの惑星だったものが、大惑星の木星の引力によってくだかれたものだろうと考えている学者もある。

⑤ 小惑星エロス

太陽の距離測定には、初め金星の太陽面経過を利用しようとして、あまり成功しなかった。

次いで一八七七年、イギリスのギルが衝となった火星を利用して初めてその精密な値を出すことができた。(「太陽の距離」「金星」「火星」参照)

その後、ドイツのガルレは火星よりも更に地球に近づく小惑星を利用することを唱え、ギルもこれによって三つの小惑星を観測して、太陽の距離をいっそう精密に測定した。

ところが、一八九八年に発見された小惑星エロス(愛の抻の子供)は、軌道が非常に平たくて、近日点は火星のずっと内側にあるため、甚しい時には、約二千万キロ(火星は約五千七百万キロ)にも近づくことがわかった。

それで、以後は専らこれが太陽の距離測定に用いられることになった。

エロスは発見後間もなく、一九〇〇年の暮れから翌年の初めへかけ、約四千八百万キロまで近づいて、その観測の結果、ギルが得た太陽の距離はいっそう確かさを加えた。

次いで一九三一年、エロスは二千六百万キロまで椄近した。この時をとらえて、世界中の天文台が観測した結果をグリニッジ天文台で整理し、太陽の距離は更にくわしい数字となって発表された。

|

小惑星エロスの軌道一時々ひどく地球に接近してくるので、

その時を利用して太陽の距離を渊る(図は1931年の接近)

|

その後エロスよりもいっそう地球に接近するアモール、アポロ、ヘルメース、ヒダルゴ、イカルスなどという小惑星が発見されて、中にもアポロは月の距離の十三倍ほどまで近づき、イカルスは水星の軌道をこえて太陽に近づく。

やがて、これらが利用される時がくるにちがいない。

14 彗星 top

① 空飛ぶ怪物

太陽系一族の浮浪民といえるものは彗星である。

不意に空に出現して、「ほうき星」の名もあるように、長い奇怪な尾をのばし、もうろうと光を放ちながら、忽ち近づき忽ち逮ざかって、いつとなく消えてしまう星である。

古代の人たちが、彗星を意志と目的を有して空を自由に動きまわる怪物で、戦争や、疫病や、飢饉を前ぶれするものと信じていたのも無理もない。

中世紀の画を見ると、炎のもえる剣を持った血紅色の手などになっている。

日本でも彗星が現れると、宮中で厄(やく)よけの祈祷を行なった。

彗星の正体を知っている現代でもこれに近い迷信は残っている。

ケプラーは、「彗星の数は海中の魚ほども無数にある」といったが、望遠鏡が発明される以前―― 一六○○年ごろまでは約四百の記録があり、その後、望遠鏡の大きさと共にしだいに数を増して、約五百の彗星が記録されて、合計約一千個である。

現在では毎年、少い年で三個、多い年で十一個が発見される。

しかし総数の三分の一は以前に発見された彗星が一定の周期で帰ってきたもので、これらを周期彗星と名づけている。 |

ハレー大彗星が1066年に現われた時、サクソン人は

それをノルマン人の侵略と結びつけて恐怖した。

|

② ハレー大彗星

昔は、彗星が勝手きままに行動していると思われていたが、十七世紀に入ってまずドイツのヘベリウスが、その軌道は放物線(投げられた物のえがく線で、両端は再び出会わない)であると説き、次いでニュートンが引力の法則によって軌道を計算し、この説を正しいとした。

そしてすべての彗星は太陽系の外から突入してきて、太陽の引力によって放物線の軌道をえがき、再び太陽系の外へ飛び去って再び帰ってくることがないと結論した。

ところが、ニュートンの親友エドマンド・ハレー(一六五六~一七四二)は、一六八二年に現れた大彗星が、その以前七十五年をへだてて現れた二つの大彗星と軌道を同じくしていることを発見し、その以前にも同じ期間で幾回か現われている大彗星の記録から考えて、これらはみな同じ彗星であると推定した。 |

エドマンド・ハレー、ニュートンの親友で

彗星の周期性と恒星の固有運動を発見した

|

ハレー大彗星 1910年5月13日

ローウェル天文台で写したもの

右下に輝く星は金星である

|

即ちハレーによって、彗星の或るものは、楕円の軌道をえがいて周期的に帰ってくることが初めて唱えられたのである。

ハレーはこの推測から、この彗星が次に帰ってくる時を一七五八年の暮か、一七五九年の初めであろうと予言した。

はたして、その死後十三年目の一七五八年、しかもクリスマスの夜にこの大彗星が出現したので、学者たちは今さらにハレーの功績をたたえて、以後これをハレー彗星と名づけた。

これはすばらしい天文ロマンスであるが、それ以上に、一定の年月で帰ってくる周期水星を確認したことで、ハレーの名はこの彗星と共に永久に伝えられることとなった。 |

ハレー彗星は、その後も約七十六年毎に正しく現れて、最近には一九一〇年(明治四三年)四月にその長大な姿を見せた。

それから六月の末に視界を去り、一九三〇年ごろには海王星の軌道をよぎり、更にその外に出て、一九四八年ごろ太陽より最も遠くはなれたが、今は再びターンして太陽へ向いつつある。

そして次回は一九八五年に天文学者たちに発見され、翌年四月二十九日ごろ、太陽に最も近づくはずである。 |

ハレーを墓より呼び生かして

大彗星を指さす天使。

生前の予言通りに彗星が現われた時、

フランスの画家が描いたもの

|

|

ハレー大穆星 1835年10月と(上)1836年2月(下)。

頭の変化した細部を示す

|

③ 太陽系のとりこ

ところで、彗星の最も多くは放物線の軌道をえがいていて、ごく少数は双曲線(放物線の更に開いたもの)をえがき、共に二度と帰ってこない。

もっとも放物線と見られる軌道も実は非常に長大な楕円形の場合もあるだろう。

学者は現在の周期彗星も初めには放物線の軌道を走っていたのだが、木星・土星・天王星・海王星など大惑星の近くを通過する時にその強い引力で方向を変えられ、軌道が楕円や細長い楕円になって、太陽系の一族となったものと考える。

それでその属する惑星の名によって、木星族・土星族・天王星族・海王星族とに分けるが、しかしこれは衛星のような関係ではない。

彗星がめぐる中心は太陽で、その惑星の近くに遠地点があるという意味にすぎない。 |

モアハウス彗星(1908年10月15日の写真)

早く走るので尾が変化し.星が白い線に写っている

|

こういう彗星は、地球に近い大惑星に属するものほど、周期が短かく、軌道が円に近い楕円形で、ひんぱんに帰ってくる。 この理由で木星族の彗星は約三十六個で、周期は三・五年から六年である。

有名なエンケ彗星はその中の最も短い周期のもので、一八一九~一九四七年の間に四十三回も現れている。

ウィンネッケ彗星は周期六年で、幾回も帰ってきている。

その他、木星族のもので二回以上も現れたものは、二十九個も知られている。

土星族・天王星族の彗星は、ずっと数が減って三個ずつである。海王星族は軌道がいよいよ長楕円となって、周期は六十年から八十年、二回現れたものは五個ある。

ハレー彗星もこの惑星に属していて、昔からの東西の記録によると、西紀前四七〇年から一九一〇年まで二十九回も出現したことが分っている。

しかし、周期彗星はこれのみにとどまらない。

周期が数百年にわたるものも幾つか発見されており、甚だしいのは周期一万四千年のものさえあって、その軌道は冥王星よりも更にはるかなところまでひろがっている。

このことから考えて太陽系の限界は、冥王星でつきているのではないことがわかる。

④ 彗星の正体は何か?

彗星は現在では太陽系ができた直後に、太陽または大惑星からふき出した物質からがまれたもので、よその星の世界から来たものではないと考えれている。

大きな彗星が現れたのを見ると、頭がぼうっとぼやけて、中心が強く光っている。

この中心の部分を核という。

たぶん流星のような宇宙塵と小石大の物質と、数個の大きな岩石とがまばらに集まったものらしい。

核の周囲のぽやけでいる部分は、水素・炭化水素・ソジュームなどの稀薄なガスで、これをコーマ(髪)といい、直径は平均十五万キロで木星ぐらいだが、時には太陽より大きいものさえある。

そして核の直径は百六十キロから八百キロぐらいが普通である。 こんなに大きな容積であるのに、質量がひどく小さいので、大惑星に会うとその引力のため軌道を曲げられるのである。 |

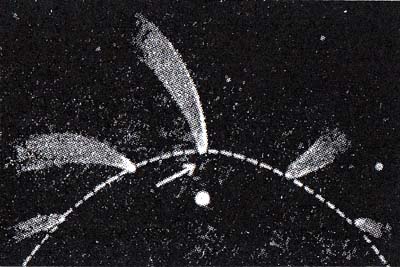

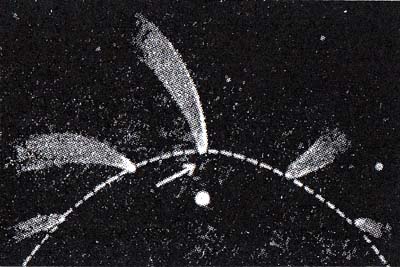

彗星の尾にいつも太陽とは反対の方向へのびる

|

⑤ ほうきの尾

次に彗星の尾は、たいてい肉眼にも見えるほどの大彗星が持っていて、望遠鏡でやっと捕えられるような小さいものには、普通尾が生えていない。

また大惑星でも初めは尾はない。

太陽に近づくにつれて生えはじめる。

これは太陽の光と圧力によって頭部の宇宙塵とガスがはね返されて後方へのびるので、いわば走っている機関車の煙に似ている。

そしてたえず作りだされ、またたえず飛散する。

そして、尾の向きは常に太陽と反対の方向になっているので、彗星が太陽から遠ざかる時には、尾は前方へなびいている。

そしていよいよ遠ざかるにつれ、尾はだんだん小さくなり、ついには頭ばかりとなって姿を消して行く。

また尾の形は、いわゆるほうきの形ばかりでなく、何本にも裂けているのや、曲がっているのや、角の形のものや、まるきり尾の生えない円いものやさまざまで、それがいっそう怪物じみた不気味さを感じさせるわけである。

さて、以上の話からわかるように、彗星の尾は非常に稀薄で、実験室の真空管の中で作られる真空の方がはるかに多くのガスの分子をふくんでいるらしい。

その証拠には、昔ドナチという大彗星が現れた時、その頭部に近い尾を透いて、一等星アルクトゥールス(うしかい座)がはっきり輝いていたとい手記録があるし、一九一〇年のハレー彗星が太陽の面をかすめた時には、核さえも見えなくなったという。

彗星の尾は普通は八百万キロから一千六百万キロぐらいあるが、大彗星となると、五千万キロから八千万キロ、時には一億六千万キロもあるものが現れた。

これは実に地球から太陽まで橋をかけて、なお余る長さである。 |

ドナチ彗星(1858年10月5日)、頭に近い星は

アルクトゥールスで、彗星の尾をすいて見えた

|

⑥ 白昼の彗星

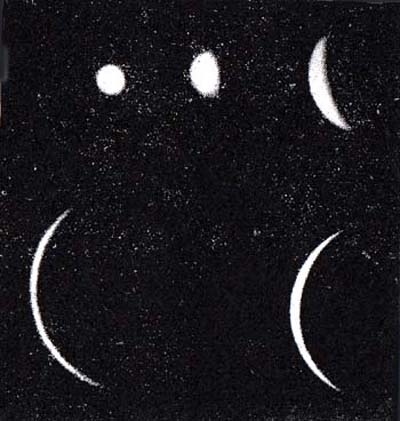

一九一〇年の五月にハレー大彗星が現れた時は、初め頭は太陽に近かったので見えなかったが、尾は地平線からななめに天頂ヘサーチライトのように投げられていた。

そして一時は、頭が夕方の西空に見え、尾は夜明けの東の空に見えるという奇観もあった。

太陽に最も接近した時は尾の長さは百二十度に達した。

消えたのは六月の末だったが、望遠鏡では約一年後まで観測されていた。

彗星の光は、そのスペクトルから、一部は日光の反射で、他はガスの発光だろうと考えられている。

時には光が強くて彗星が昼間でさえ見えることがある。

前記ハレー彗星現れた当時、私は甲府にいたが、その年の一月の午後、ハレーの先がけとして、プラチナのように輝く長い尾を引いた大彗星が西の空に現れ、見ている間に雪の南アルプスの尾根へまっすぐ沈んでいく壮観を見た。

「白昼の彗星」というのがこれであった。

⑦ 彗星の末路

周期彗星は帰ってくるたんびに、その物質を太陽の光にはね飛ばされ、むしり取られて、やせて行く。

たとえば一八八二年に現れた大彗星は、あまりに近日点が近かったために、四つに裂かれ、核さえも五つに裂かれてしまったと伝えられる。

また、木星族のビーラ彗星は一七七二年以後四回もどってきたが、一八四六年に姿を現わした時には、二つに裂けた。

次に一八五二年に現れた時にもこの裂けたままの姿だったが、その後は消えて、次の「流星」の話に説くような大流星群となって、全天に火の矢を飛ばしたという。

これが彗星お最後の姿である。

終りに、世間では時々彗星と地球との衝突が話題になる。 |

|

一九一〇年のバレー彗星の場合には。地球は実際にその尾の中を通り逎ぎて、世界は不安につつまれたが、真空以下の稀薄なガスは何の異変も地球に及ぼさなかった。

ただ、地球大、またはそれ以上の頭部と正面衝突の時は、ただでは終るまい。

大きな隕石の雨が降るかも知れない。

しかし学者によれぱ、これは平均八千万年に一回起る事件であるという。

15 流星と流星群 top

① 星ははたして飛ぶか?

流星という名はしばしば、今の今まで空で輝いている星のどれかが落ちてきて、光の尾を引いて消えるもののように思われている。

流星の多くは星より明るい光を放ち、時には金星をしのぐこともあるので、そう思うのも一応は無理もない。

しかし、星が飛ぶものとすれば、江戸時代の随筆家が書いているように、星空はたちまち種切れになってしまう。

ある土地で見える流星は一時間に平均五、六個で、地球全部で一昼夜に飛ぶ数は実に約二千四百万であろうという。

これは肉眼で見える星の数の三十倍以上にあたる。 |

大流星(火球)――大きな音を発して飛ぶ

|

流星の写真

太さは光が途中で強くなったことを示す

|

② 微小な宇宙塵

流星となって飛ぶものは、太陽系の空間をばらばらに、或は行列を作って動きまわっている宇宙塵で、小さいものはその何百を手のひらに乗せられる砂粒大のもので、稀れには庭石大のものや、数トンの重さのものもある。

しかし、どれほど小さくても、これでも天体であり、太陽系の片われにはちがいない。

そして手の上に乗せて化学的に分析し得る唯一の天体であることを思えば、これは貴重な存在である。

恐らくこれらは太陽系が生まれた時に諸惑星からとり残された物質であるらしい。

こういう微小な天体が地球の引力に引かれて、大気の中へ飛びこんでくると、毎秒二十五キロから七十五キロの速度になるので、目では見えない稀薄な大気と摩擦しても、忽ち一万度以上の高温にのぼって、初めはとろけ出し、次いでガスとなる。

その時に白熱した蒸気の引く光のすじが、いわゆる流星となって見えるのである。

初め現れる高さは平均百キロから百四十キロぐらいで、消えるのは七十キロから九十キロぐらいの高さである。

時には、こうこうと光を放ち、雷のような爆音を発して地上近くを飛ぶものがある。

これを特に火球という。

流星は宵よりも夜半をすぎるほど多く見られる。

これは私たちの位置が地球の前面になって、流星がまともに飛んでくるからで、宵の間は地球の後から飛ぶ流星ばかりを見るためである。

従って流星を観察する人たちは夜半過ぎを選ぶわけである。

③ 隕石と隕鉄

流星となった宇宙塵が空中で燃えきれずに、その一部が地上まで落下してきたのを隕石(落ちた石)という。

それを拾ってみると、主として黒味がかったカンラン石である。

また鉄分の多いものを隕鉄といい、中間のものを石鉄隕石という。

しかし隕鉄といっても結晶性のもので、地上の鉄とは性質を異にしている。

落ちたばかりの隕石は、表面は熱いが、内部には零下二百七十度余の高空から落下した低温が残っているめで、表面が忽ち冷えて霜を結ぶのが見られる。

そして学者は隕石に含んでいるガスから、地球上層の大気の成分を、直接知ることができる。 |

アメリカで自動車の天井をぷち抜き

クッションにとまった隕石のいたずら者(1938年)

|

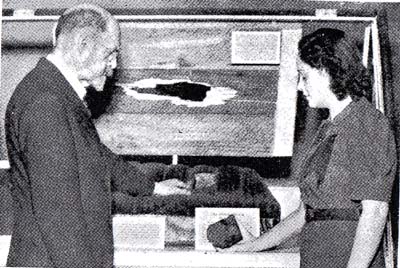

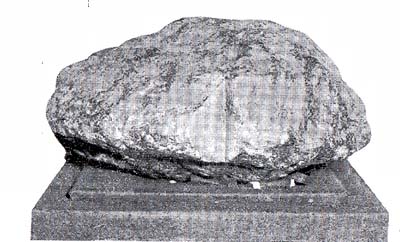

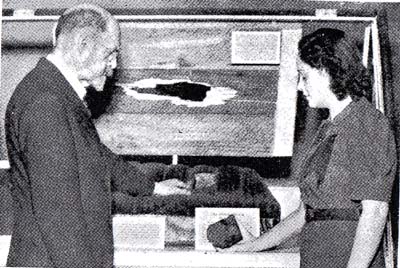

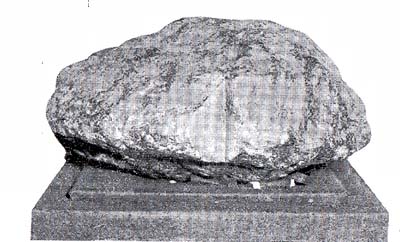

④ 隕石の記録

|

南アフリカで発見された大隕石一重量50トン

|

田上山の隕鉄――重量174キログラム

|

隕石・隕鉄には稀に巨大なものがある。

ニューヨーク博物館にあるグロートフォンティン大隕石は南アフリカで発見されたもので、重量が五十~七十卜ンの間であるという。 |

またケープ・ヨーク大隕鉄は、最初の北極探検家ぺァリーがグリーンランドで発見したもので、重量三十六トンである。

日本で発見された隕石・隕鉄は百個ほどであるが、最大の隕石は、一八五〇年(嘉永三年)に岩手県気仙村に落ちたもので百三十五キログラム、同じく隕鉄は、一八八五年(明治三七年)に滋賀県田上山(たながみやま)で発見された百七十四キログラムである。

大隕石や隕石群が落下した遺跡は近来は飛行機によっても発見されていて、最近にはオーストラリヤ北東部に直径一キロ余の隕石孔、またカナダの東北部には直径六キロ半の隕石孔が湖水になったものらしいのが発見された。

もしこれが事実ならば、世界最大のものである。

その他、北米テキサスや、アラビヤにも発見されている。

しかし最も驚くべき記録は次の二つである。

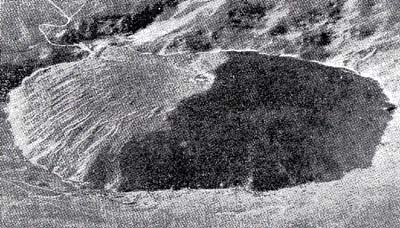

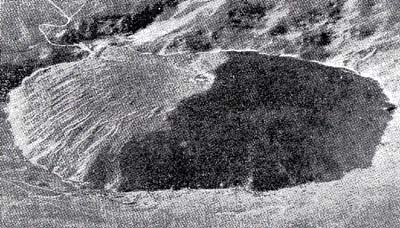

⑤ 大隕石落下

|

アリゾナ・ウィンスローの大隕石穴

直径1280メートル、深さ180メートル

|

1908年シベリヤの奥地に落下した大隕石の遺跡

大爆風で30キロ四方の立木はなぎ倒された

|

北米アリゾナ、ウィンスローに近い砂漠に、直径千二百八十メートル、深さ百八十メートルの噴火口状の大穴があり、付近には総量数十トンに及ぶ隕鉄の破片が散在していて、最大のものは重さ一千ポンドで、義歯一本を作った程の純金や、多量のイリジウムも含まれていた。

恐らくこれは約五万年以前に一つの大隕鉄が落下したもので、直径は二十三メートルにすぎなかったが、その爆発力は二十万トンのダイナマイトに匹敵するものだったろうという。 |

もう一つは、シベリヤの北部に発見された遺跡である。

一九〇八年その地方に大隕石が落ちたといううわさはあったが、鉄道沿線から八百キロもはなれた人跡稀れな部分であるのと、次いで世界大戦が起ったために、ソ連政府が初めて探検隊を送ったのは一九二七年だった。

調査の結果、そこの中心地には二百ヵ所もくぼみが残っていて、中には直径五十メートル大のものもあり、周囲二十四キロの地面は黒こげになり、なお三十キロ四方の立木は、大爆風のために外へ向ってなぎ倒されて、鹿が数百頭も死んでいた。

そして落下の当時は、八十キロも遠い村落の窓ガラスが破れたり、家が倒壊したことも判明した。

これは恐らく四万トンにのぼる隕石群のしわざであったろうという。

こういう隕石群が仮りに大都市に落ちたならば、爆弾落下におとらぬ大惨事を生ずるだろうが、隕石の多くは無人の荒野や、砂漠や、更に地球の表面の三分の二を占めている海へ落ちるものと考えられる。

また、大気が毎日二千四百万という流星を、その途中で蒸発させ、灰にしてしまうことは、われわれ人間にとってまことに幸福といわなければならない。

⑥ 乱れ飛ぶ流星群ぶ

|

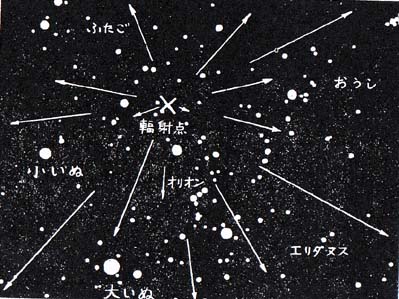

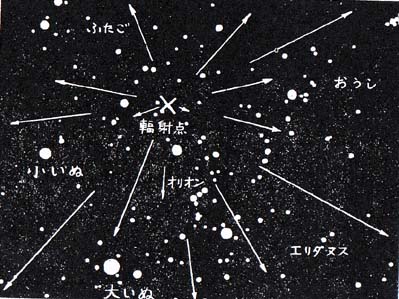

オリオン座流星群の輻射点(Xで示すもの)

|

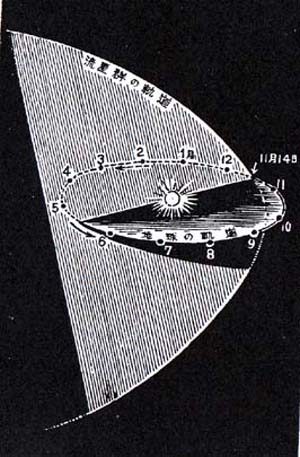

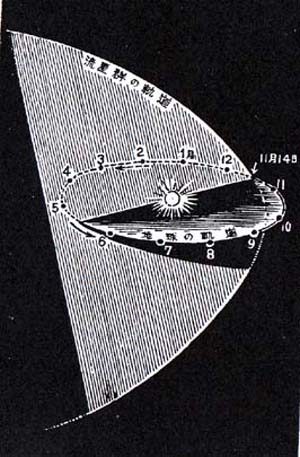

11月の流星群と地球

軌道が切り合うので流星が多く飛ぷ

|

流星はこうして毎晩飛んでいるが、中には群を作って一定の軌道をめぐっているものが幾つかあって、地球が公転してゆく途でこの群れに出あうと、毎年きまった日に、きまった天球の部分を中心として八方へ流星がみだれ飛ぶ。

これが流星群で、特に数の多いものを流星雨といい、その飛び出す中心点を輻射点という。

そして、輻射点のある星座によって、たとえば、しし座流星群、アンドロメダ座流星群などと名づける。 |

流星は並行して飛んでいるのだが、見かけでは柳花火のようにひろがるように見える。

これは、並行しているレールの中に立つと、遠くでは一点に集まり、しだいに「八」の字に開いて見えるのと同じわけである。

⑦ 彗星が化けた流星群

こういう流星群について興味があるのは、同じ軌道を行く彗星と関係のあることである。

これに初めて気づいたのは、イタリヤのスキアパレリであった。

彼は十一月のしし座流星群と、一八六六年に出現したテンペル彗星との軌道がよく似ており、且つ共に週期三十三年であることを発見した。

また、八月のペルセウス座流星群は一八六二年のタヴトル彗星と関係あるらしく、同じく十一月のアンドロメダ座流星群は、一七七〇年から八回も現れ、ついに二つに裂けて消えてしまったビーラ彗星のなきがらであることを推定した。

その他、五月のみずがめ座流星群と、十月のオリオン座流星群は、共にバレー彗星の軌道にそうている。

十月のオリオン座流星群はジャコビニ彗星の軌道を行き、一九三四年にはヨーロッパで、一九四七年にはアメリカで、おびただしい流星雨が見られた。

この中でも注意すべきものは、ペルセウス座流星群としし座流星群である。

ペルセウス座流星群は、毎年八月十一日の終夜、特に夜半すぎに多く飛ぶのが見られる。

もし月がなければ、一分間に二つ、一時間に約七十以上を数える。

アメリカでは三十分間に九十七を数えた例もある。

ホロリ、ホロリと流れるので、八月十日に火あふりになった聖者の名によって、西洋では「ロレンス聖者の涙」といわれる。

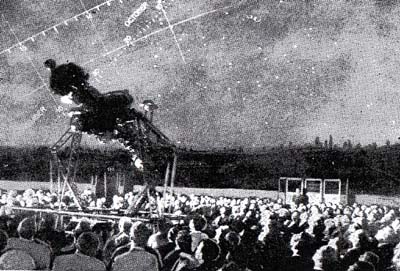

⑧ しし座流星群

しし座流星群は、しし座の「大がま」の内部を輻射点として、毎年十一月十四―十六日に現れるが、特に三十三年の週期で多数の流星雨を降らせて、一七九九年、一八三三年は、非常な壮観であったという。

一八三三年の十二月、北米の東海岸地方では、全天が音なき火の雨と化し、その多くは木星や金星のような光を放った。

ボストンでは、十五分間に空の十分の一ほどの広さに八百六十六の流星が飛び、夜明けまでに二十四万も飛んだ。

南カロライナ州の或る農場では、七、八百人の黒人が、

「世界が火事だ!」と叫んで、大地にひれ伏して泣きわめき、白人たちも、この世の終りがきたと思った。

つづく一八六七年にも、これにおとらぬ壮観が見られた。

しかしその後は、ずっと衰えた。 |

しし座大流星雨のスケッチ(1866年)

空中に火の雨を降らす壮観だったという

|

恐らく木星などの大惑星に引かれて方向が変ったものだろうと云うが、それにも毎年その出現の時には一時間に平均三十数個は飛ぶのが見られ、アマチュアも熱心にそれを観測している。

毎年現れる流星群とその特色を掲げておく。(下表)

16 黄道光と対日照 top

終りに、太陽を取りまく宇宙塵の示す現象と思われるものに、黄道光(おうどうこう)と対日照(たいじつしょう)がある。

黄道光は毎年一月から四月ごろまで、日没後の薄明が消えてから、日没点から中空にかけて、天の川のようにぼんやりと 輝く光で、秋には九月から十一月ごろまで、日の出前二時間ごろ日出点から光を投げる。

黄道にかかっているため、この名がある。

大体の形は舌の形で、頂は幅三~四度、地平に近づくほど広くなって、幅三十度にも及び、へりの光りは淡いが、中央の部分は天の川以上に明るい。

対日照は、一年を通じて見られるが、一月~二月にかに 座を中心に、九月~十月にうお座を中心に現れるものがはっきりしている。

形は楕円形で、直径約二十度、日没と共に東から昇って夜半に天頂にとどき、いつも太陽と直反対の位置に現れるのでこの名がある。

この二つの光は同じ性質のものらしいが、成因については今でも定説がない。

太陽面に落下する無数の流星の光であろうといい、また土星のリングのようなものが、太陽をとりまいて光っているのだろうともいう。 |

二月の黄道光

頭に近いのがヒヤデス星団、その右下はスバル

|

しかし、太陽をとりまく、宇宙塵が日光を反射して光るものだという説が有力である。

スペクトルをしらべると、太陽のそれと同じである。

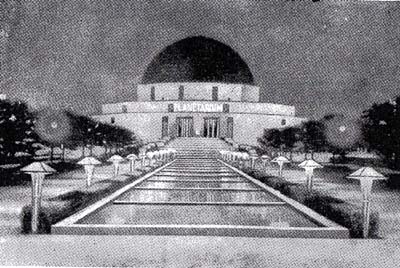

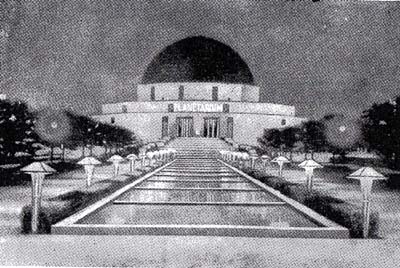

17 プラネタタリウム top

|

シカゴのアドラー・プラネタリウム本館

|

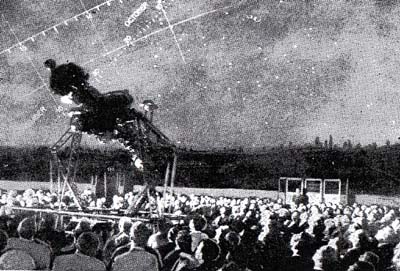

ヘイドゥンのプラネタリウムの内部

十月の日のスケールを説明しているところ

|

太陽や月や、おもな惑星の現象を実物そっくりに円天井に投映して見せる器械をプラネタリウム(天象儀)という。

これはドイツのツァイス会社の発明したもので、戦前には世界のあちこちに二十七台があり、日本ではその最後の二台を大阪と東京に持っていたが、東京のものは戦争で焼かれて、現在では大阪のものばかりが残っている。

プラネタリウムはアレイ形の機械で、軸は二十三度半に傾き、上下二つの球(直径一メートル)は、それぞれに十六個の星の投映器がある。

球の中心には一千ワットの電球があり、その光が、各投映器の薄い金属板にあいている無数の星の孔を通って、円天井の面に精密な星座を現わし、器械の回転によって毎日、毎月の星座の推移を示す。

そして、太陽・月・惑星の投映器はアレイの柄の部分にあって、複雑な歯車の組み合せにより、各天体の日週運動や年週運動、その他さまざまの運動を実験して見せる。

また二万六千年にわたる歳差現象(「地球」参照)をもわずか数分で目前に現わして見せる。

同時に天の赤道や黄道や、子午線、また星座の画もそれぞれの投映器により現わすことができる。

解説者は、赤い矢じるしの光で自由に星を指している。

まことに驚くべき機械で、天文教育にこれにまさる発明はない。

レコードの音楽につれ、場内が暗くなり、青い円天井にいっぱいの星が輝き出ただけでも、いつか人工の空ということを忘れ、実際と同じ星座の美観にうっとりさせられる。

ただ、プラネタリウムに輝き出る恒星には瞬きがなく、また色の区別がないので、その進化を説明するのに不便であり、太陽と月がわりあいに大きいため、時々起る星食の現象を実験するまでに至っていない。

けれど、これらはプラネタリウムの与える大きな効果にくらべれば、玉にきずの程度にすぎないといってよいだろう。

top

**************************************** |