|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 全天星座の表

1 星空を仰いで top

|

古代エジプト人は天は四方にある大石柱で支えられ、

星はみな糸でぶら下がっているものと信じていた

|

天球を荷う神話の巨人アトラス(ローマ彫刻)

球にいろいろの星座が刻んである

|

① 一つ一つが遠い太陽

太陽系を学んできた私たちは、はるかその外へ出てみよう。

よく晴れた、月のない夜、空は大小無数の星を宝玉のようにちりばめている、 ――サファイヤの青、トパーズ(黄玉)の黄、ルビーの紅、ダイヤモンドのきらめき。

そして背景には、天の川がおぼろ銀の大きなアーチをかけ、時刻と共にじりじり回っている。 |

このさんらんたる星空の下に立つ時、今でも私たちは、化石に残っているジャワの猿人や北京人類の五十万年の昔から、世々(よよ)の人類が、現在の私たちと同じように、驚異り目をこの宇宙の大観に向け、その正体が果して何であるかに思いをこらしたことを考えずにはいられない。

多くの未開民族は、この世を去った人たちが天に昇って星になるものと信じていた。

また天の川の中のあちこちに青く光っている星は、その光の道を渡ってあの世へいく人たちが途中で燃している焚火だと信じていた民族もあった。

しかし私たちは学校で学んで、星の一つ一つがわが太陽と同じ高温度のガスの火の球で、自からの光で輝いておりい多くは太陽よりも大きく、ただ、きわめてはるかな天外にあるために、光の一点にしか見えないし、その熱も感じられないことを知っている。

また、天の川が無数の星の密集であることに、ガリレオが手製の望遠鏡でのぞいて見て以来、誰でも知っている。

普通の星は互いの関係位置を変えることがない。北斗七星は昔ながらにヒシャクの形で北の空をめぐり、冬の三つ星はいつも整然たる縦一文字をなして東に現われ、横になって西にしずむ。

この理由で、これらの星は、太陽をめぐってじりじり位置を変えている九つの惑星に対しては恒星(変らぬ星)と呼ばれる。

しかし実をいうと、恒星も――後で述べるように――それぞれ一定の運動を持っている。

それ故、惑星との真のちがいは、恒星自身が一つの一つ太陽である点にある。

(以下、「星」というのは恒星のことである。)

② 少くも三百億の太陽

ところで、これら遠い大洋の数は果して無数だろうか。

肉眼で一つ一つ見わけられる星の数は意外にも少い。

全天で約七千五百である。しかも私たちの見る空は半球なので、ある土地である時刻に見える星の数はほばこの半分である上に、地平に近い空のにごりや、地上物のために二千数百に減じてしまう。

また全部の星が見られるのは赤道の真上だけで、日本の緯度からは天の南極のまわりの星は見られない。

しかし、両眼鏡で見ても星の数は約三百万となる。望遠鏡が大きくなればなるほど、その数が急激にふえてくることはいうまでもない。

アメリカのウィルソン天文台の百インチ望遠鏡で写した写真によると、平均した全天の星の数は約五億といわれていたが、その後完成したパロマー山天文台の二百インチ大望遠鏡では、これに四倍を加えるだろうという。

それでも星の数は決して尽きたわけではない。

アメリカのシーアズは理論的に総数を三百億と推定しているが、学者の中には、恐らく約一千億にものぼるだろうと考えている人もある。 |

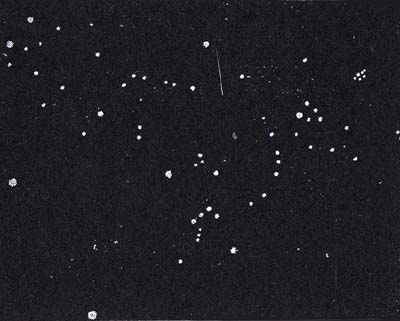

冬の南の空――左上がふたご、中央下がオリオン、右上がおうし座、

ずばる星も見える。左下のへりの白丸は、星の大王大いぬ座の

シリウスである。このオリオンとおうしを次ぎの星座の図と見くらべたまえ

|

そしてこれら無数の星は、中に太陽を加えて、近いものほど強く、遠いものほど弱く、互いに引力を及ぼしあっていることは忘れてはならない。

同時に、どんなに小さい光の一点と見える星でも、光と共に熱をこの地球へとどかせていることも記憶すべきである。

ただ私たちがそれを感じないだけである。

そう考えて星空を見上げれば、改めて宇宙の底知れないふしぎに驚かずにはいられないだろう。

③ 星の名前

太陽系の九つの惑星にはそれぞれに名がある。恒星にも名がなくては研究に不便である。

しかし、肉眼に見えるだけでも約七千五百もある星に、一体どういう名がついているのだろうか。

星の中でも目だって輝く一等星、二等星(後出)のような星は、たいていの民族が農業、漁業生活の必要から名をつけていた。

わが国にも、三つ星、すばる、たなばた、ひこぼしなど、数百の名が今もいわれているし、これと共に中国から伝えられた北極星、北斗七星などの名も用いられている。

しかし今の天文学は西洋から伝えられたので、星にも西洋の名をそのまま用いている。

そして、これにはギリシャ以来の固有名と、と、後に学者がつけた学名とがある。

④ 面白い固有名

まず固有名は、ギリシャ時代に、星座(後出)の形の表わす人間や、鳥や、獣の形にちなんで、それを形作っている目ぼしい星につけた名がおもである。

例えば、オリオン座はこの名の巨人のかりうどの形でその二つの一等星はベテルギュース(巨人のわきの下)、リゲル(巨人の左足)である。

おとめ座の一等星スピーカ(麦の穂)は、女神が左手に持っている麦の穂に光っている。

しかしまた、大いぬ座のシリウス(焼きこがす星)、さそり座のアンタレース(火星の敵)のように、強い光や色から出ている名や、小いぬ座のプロキオン(犬の先きがけ)や、おうし座のアルデバラン(すばるにつづくもの)のように、前後して昇る順序による名などもある。

うしかい座の一等星アルクトゥールス(くまの番人)は、大ぐま座についてまわっている番人の意味である。

これらには、ギリシャ語もラテン語もある。たとえば前に述べたシリウス、アンクレース、スピーカ、プロキオン、アルクトゥールスなどがその例である。

しかし多くの中には、ギリシャ名がアラビヤに伝わり、その国語に訳されたものが、再びヨーロでパに入って用いられたものも多い。 |

古代パピロニヤの境界石標

いて座、さそり座、その他が

刻んであるのが見える

|

前に挙げたペテルギュースや、リゲルや、アルデバランや、こと座のベーガ(たなばた)、わし座のアルタイル(ひこぼし)などはその例である。

そして、星座の姿と共にこういう星の名をおぼえ、それを夜の空に指さすことができるのは、アマチュアのつきぬ楽しみである。

|

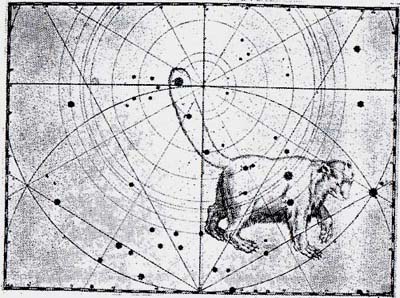

|

天球儀の星座の図は天球を外から見た形でみな背面の姿を

現わしてある。ケプラーの師、ティコ・ブラーヘの使用した天球儀。

|

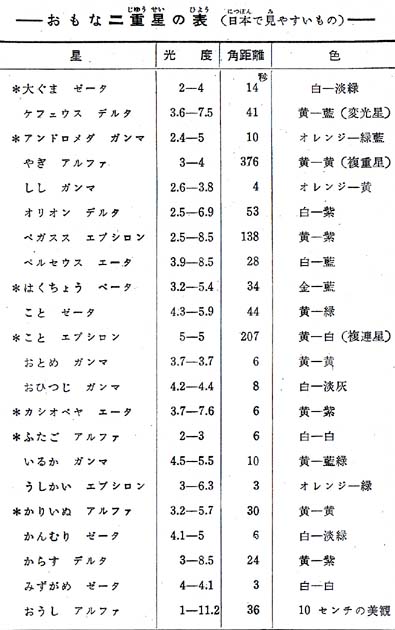

⑤ 星の学名

けれど固有名は、たいてい一等星や二等星についていて、それ以下の小さい星には及んでいない。

そこで十七世にドイツの学者バイエルが、各星座の星に大体その光度の順で、ギリシャ後のアルファベット二十四字を学名とすることを考えだした。(上表) |

北斗七星はマスの口からこのアルファベッド順になっているので、おぼえるのに便利である。

それで少くも二十の一等星は、固有名と学名で呼ばれる。

例えば大いぬ座の最も明るい星は固有名でシリウスともいうし、学名で大いぬ座アルファともいう。北極星はポーラリスとも、小ぐま座のアルファともいう。

そして星が多くて、ギリシャ字だけでは不足な星座では、同じくバイエルの発明によって、ローマ字a、b、c……を学名に用いる。それでも足りない時には、イギリスの天文学者フラムスティードの考えだした、1、2、3……の数字を学名に用いる。

なお、最もこまかい星には、ウォルフ三五九などという名がある。

これは天文学者ウォルフの作った恒星目録に三百五十九番目に記録されている星のことである。

一等星の表は後にかかげてある。

|

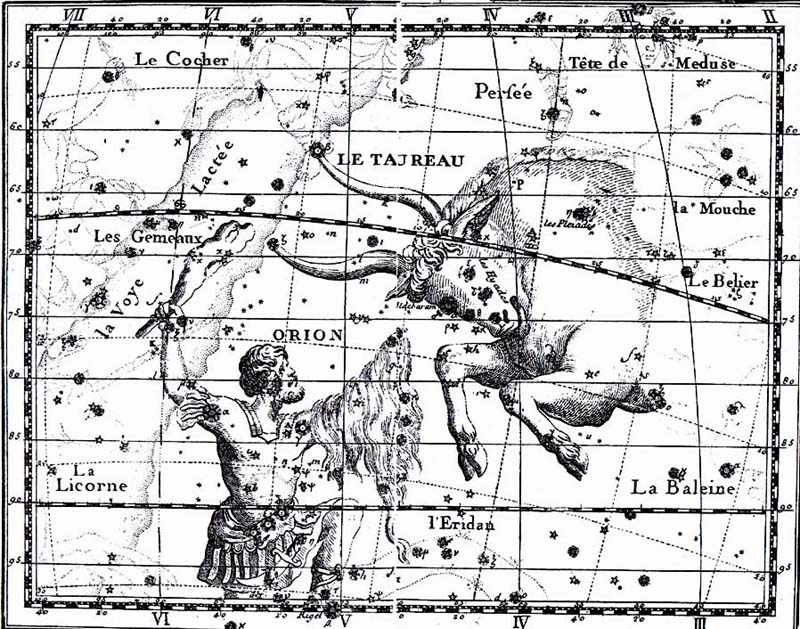

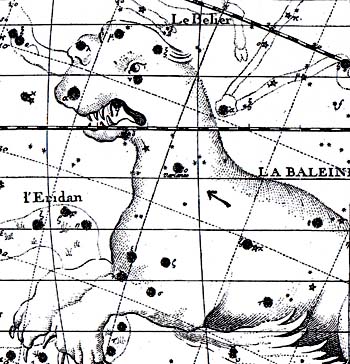

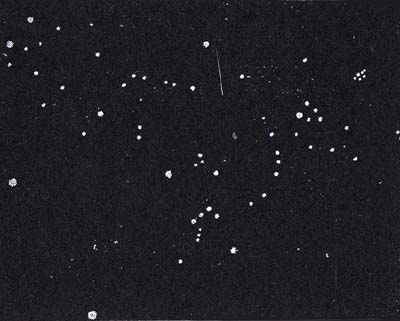

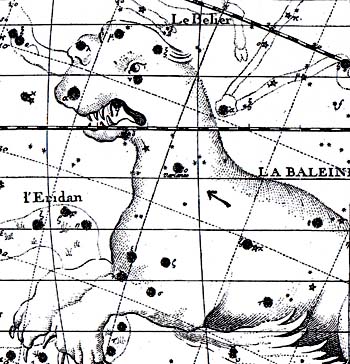

オリオンとおうし座――フラムスティードの古星図、星座の名はフランス語、たての線は赤径、横の線は赤緯、

黒白の上の線は黄道、下の線は天の赤道、星の大小は光度の順で、学名の符号がついている。

オリオンの右肩の一等星は固有名ペテルギュ-ス(わきの下)、左足の一等星はリゲル(左足)である

|

2 星座というもの top

① どこの民族が考えだしたか?

星空を多少注意して見れば、星は平均して天球の面にまかれてはいない。

ある部分ではこまかく、ある部分ではあらく、そして漠然とではあるが、あちこちにグループ(群れ)を作っているのに気がつく。

こういうグループを目で結んでみると、一文字や三角形や、正方形や、五辺形や、半円というふうにいろいろの形ができる。

北斗七星がヒシャクの形になり、三つ星が行儀のいい一文字になっていることは読者も知っているにちがいない。

そして星を見なれるにつれ、そういうふうに目で結んでみたくなる。

ここに星座というものの起原がある。

数千年の昔、西アジヤのメソポタミヤ(今のイラク)地方にカルデヤという小さい国があった。

そこの住民は、羊かいの民族だったので、夜どおし羊の番をしている間に、こういう星のグループに目をつけて、それに彼等の信ずる神々や、身近かにいる動物の形を、いろいろ空想した。

初めは主として太陽や月や惑星の通り道――黄道にそった部分に、しし、牛、へび、さそり(毒虫)などの星座を作り、それから黄道の南と北の空にもいろいろ星座を考えた。

もちろん、まだばらばらであったし、知識も進まない時代の空想から生まれたもので、名と形が一致するものは少ない。

しかしその中でオリオン(かりうど)、はくちょう(白鳥)、しし、りゅう、かんむり、おうしなどは現代人の目にもよく考えたものだと感心させられる。

前の図のオリオンとおうしを見たまえ。

② 全天の八十八星座

|

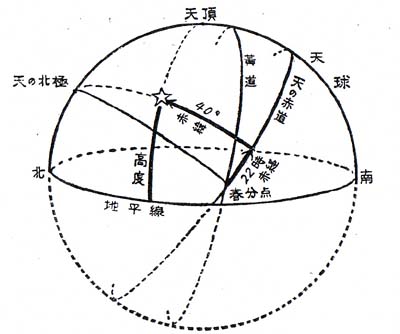

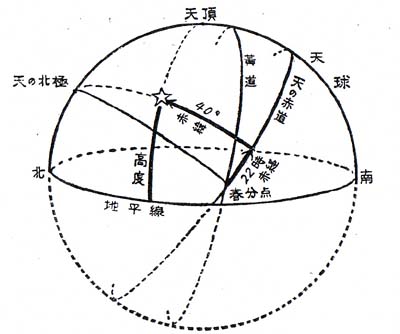

赤経、赤緯――この図の星はだいたい赤経22時、赤緯プラス40度。

現在の高度は60度。方位角は120度である

|

小ぐま座一尾の端が北極星、その右が天の北極(昔の星図)

|

この見方が、やがてギリシャヘ伝わって、第一世紀半ばに天文学者プトレマイオスが、これをもとにして四十八の星座を定め、空を地上の国分けのように区切った。

そしてギリシャーローマの詩人たちが、個々の星座に神話を結びつけたので、空はまるで神話の絵巻物のようになり、ローマ時代には、それを美しい壁かけの模様にしたりした。

そして昔の天球儀や星図にはみなその姿が現わしてある。

それから十七世紀に入って、これまで知られていなかった南半球が開拓されると、学者たちは南極のまわりの空に新しい星座をわれがちに作った。

一時はこれまでのものと合わせて百個以上の星座ができたが、後にそれを整理して現在の八十八とした。

原名はすべてラテン名である。

赤道で空を南と北に分けると、星座の数は赤道付近に七つ、その北に三十二、同南に四十九となる。

こういう星座には自然に大小のちがいがある。

そして以前には、星座の 境界を、その現わす形で区切っていたが、今では次にいう空の経度(赤経)、緯度(赤緯)の線にそって正しく直線できめている。

そしてその位置は中心を通る赤経・赤緯での線で表わす。

ここに八十八の星座の名と、位置と、子午線経過(p202)の月日を掲げる(全天星座の表)。

そして、各星座については、別に星座のところでどのべることにする。

3 星の位置の表わし方 top

① 赤経(せっけい)と赤緯(せきい)

|

南の星の動きかた――東から西へ弧を引き、半ばで南中する

|

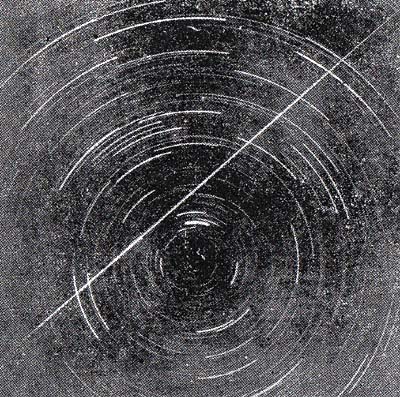

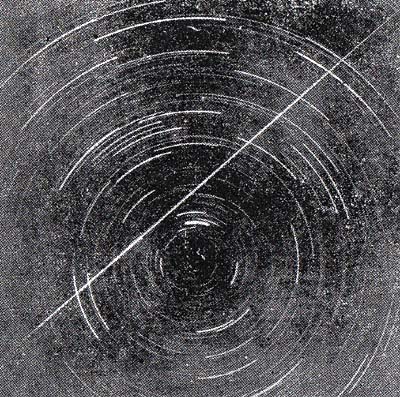

周極星の動きかた一中心が天の北極、その真上の

太い白線は北極星、周極星は2回ずつ子午線を通る。

|

星座は前にもいったように、地上の州や県のようなもので、星の名はその中の市・町・村などの名のようなものである。

地理学ではそれぞれの土地の位置を正確に表わすため、赤道を基準とした経度と緯度の切り合いを用いる。

それと同じように、天文学で、星の位置を表わすにも、天の赤道を基準とした赤経・赤緯を用いる。

即ち赤道座標で、太陽や月や惑星の位影にも黄道座標と共に用いることは前に一言しておいた。 |

ここで注意のいるのは、赤緯のいい方と赤経の測り方である。

まず赤緯は緯度と同じく、赤道を零度として北へ九十度、南へも九十度まで測って、それぞれを赤緯プラス何度、赤緯マイナス何度といい、北・南とはいわない。

もちろん何分何秒まで測る。即ち赤緯は地球の中心からその星へ引く線と赤道へ引く線との角度である。

そしてその星を通って赤道と平行する大円の上の星はみな同じ赤緯である。

次は赤経である。地上の経度は、イギリスのグリニッジ天文台を通る子午線を零度とする。

天の子午線も地上の子午線から考えられたものだが、しかし、天にはグリニッジのようなものはないので、天の赤道が黄道と切りあう春分点を基準として、そこを通る子午線を赤経零度と定めてある。

つまり天の北極――春分点――天の南極――秋分点をつらぬいて、天球の間をグルリとめぐる大円で、天の本初(ほんしょ)子午線である。

そして、地上の経度が、零度の子午線から東まわりと西まわり百八十度ずつに測って、東経何度、西経何度というのに対して、赤経では、春分点の零度から東まわりにぐるりと三百六十度まで測る。

これが大きな違いである。

そして天球は二十四時間に一回まわるので、赤経も角度で「何度」といい表わすよりも、時間で表わす方が便利である。

それで、普通は十五度=一時間の割合に換算して赤経何時という。

例えば、赤経二十度の星は、赤経一時二十分といい表わす。

前に掲げたオリオン星座の図のたての線が赤経、横の線が赤緯で、それぞれへりに「時」と「度」の目盛の数字がある。

こうして、北極星(小ぐま座のアルファ)の一九五〇年における位置を正しくいうと、赤経一時四十八分四十八秒五、赤緯プラス(北)八十九度一分四秒となる。また赤道より南にある一等星、大いぬ座のシリウスは赤経六時四十手分五十六秒、赤緯マイナス(南)十六度三十八分四十六秒である。

恒星の赤経・赤緯は、地球以太陽と月の引力のために首ふり運動(「歳差」参照)をやるために、毎年わずかずつ変化する。

その例として、2の②の星図を見ると、小ぐま座の尾にある北極星は、天の北極よりだいぶはなれている。

これは昔の星図だからで、今では一度弱まで近づいている。

天球が回るにつれて星の高度と方向は変る。 |

星の大王シリウス(大いぬ座)――光度マイナス0.9等,距離8.7光年

|

高度は、地平線まで引いた垂線の角度で、方向は、高度の線が地平線と交わる点とま南の点との角度――方位角を西まわりに測る。

恒星に比べると太陽は見かけの運動をやっているし、月や惑星は実際に動いているので、見かけの赤径、赤緯は日に日に変化していく。それは歴象年表に掲げてある。

② 子午線経過(南中)

次に、天の子午線は天の北極とそこの土地の天頂と、南極とを通る大円なので、天球が時間と共にまわっても、いつも居座りで動かない。

そして、すべての天体は、東から上って西へしずむ中間でその地の子午線を通過する時が高度が最も大きい。

この時を、子午線経過とも、正中(せいちゅう)ともいう。星の子午線経過は、毎日午後八時を標準として表わす。

また天頂より南で正中することを南中ともいう。太陽は毎日、正午に南中し、満月は夜半に南中する。

そして、こういう動きかたをする星を出没星と名づけている。

ところが、北の空で天の北極のまわりの星は、地平線より下にしずまずに極をまわる。

これらを周極星という。そして、北極の上と下で二回子午線を経過することを、それぞれ上経過・下経過という。

北極星は前に述べたように、極から一度弱はなれている。それでその半径で円をえがく周極星で、前の写真に白い太い弧を引いているのでよく分かる。従って毎日、上経過と下経過とをやる。

海上ではこの二回の高度を測ってそれを平均し、天の北極の高度を求め、船の位置する緯度を知るのである。

③ 星の遠さ

昔の人は星はどれも同じ遠さにあると考えていた。

遠近のちがいのあることがわかってからも、それを実際に測ったのは、ようやく百年あまり前のことである。

ところで、そういう星の距離はどうやって表わすのだろうか。太陽系内の天体は、その距離をキロメートルで表わし、また天文単位でも表わすが、恒星となると、そういって表わすにはあまりにも遠い。

それでその単位に光年を用いる。 |

星の光度の比例を1等から6等まで円の大きさで表わす

|

光は一秒間に約三十万キロを行き、これを巻尺とすると地球の赤道の周囲(約四万キロ)を七回り半する。

太陽系の内がわでは、この速度では月の光は一秒三分の一でとどき、太陽の光は八分十九秒でとどく。

いちばん外にある冥王星の光でさえ、五時間半ほどでとどいてしまう。

だから、光年というものさしは用いられない。一光年は九兆四千六百三十億キロメートルにあたるからである。

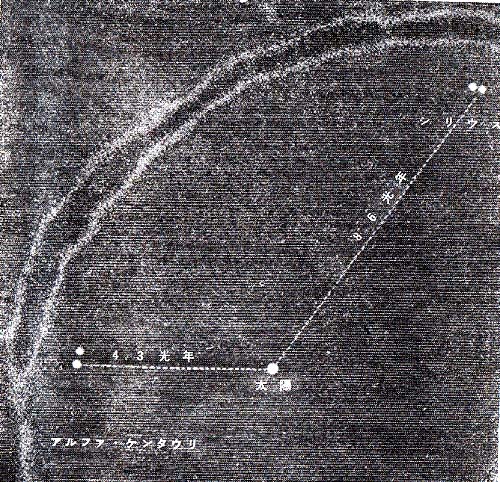

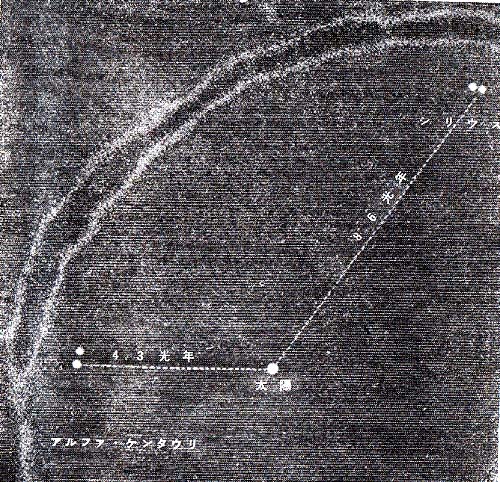

ところが、ひとたび太陽系をはなれると、四光年より近い星はない。

肉眼に最も近い星はケンタウルス座のアルファ・ケンタウリで、光は四年三ヵ月でとどく。

即ち距離四・三光年で約二十七万天文単位にあたる。

太陽をこの星から見ると、たなばたの星ほどの光がない。

しかし、望遠鏡では、この星座の中の十一等星、プロキシマ(最近星)が四・二八光年でいちばん近い。

太陽が引力を最も及ぼしあっているのもこれらの星である。

日本の緯度で見える最も近い星では、大いぬ座のシリウスが距離八・六四光年で、太陽の五十万倍以上も遠い。

これから見る太陽は北極星ぐらいの光である。

次ぎが、小いぬ座のプロキオンの十こ光年、わし座のアルタ子ル(ひこぼし)の約十六光年で、こと座のベーガ(たなばた)は二十七光年である。

オリオン座の三つ星は、平均五百光年で、そこからは太陽はもう見えない。

北極星は二十光年以上で、肉眼で見える星としては最も遠い一例である。

更に肉眼では見分けのつかぬ天の川となると、最も遠いものは約八万光年にも及んでいる。

星の平均距離は五、六百万光年であるといわれる。

なお、この恒星の距離をパーセクという単位で表わすことがある。

これは視差(「視差」参照)の角度がちょうど一秒にあたる距離で、三・二六光年にあたる。 |

最も近い一等星二つ――日本の緯度ではアルファ・ケンタウリは見えない

|

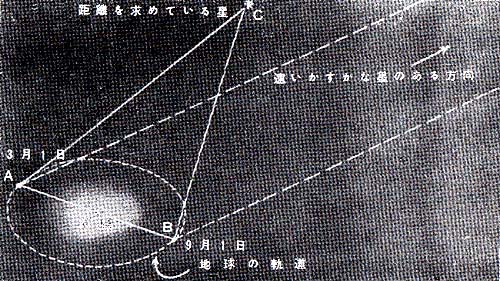

④ 距離の測り方

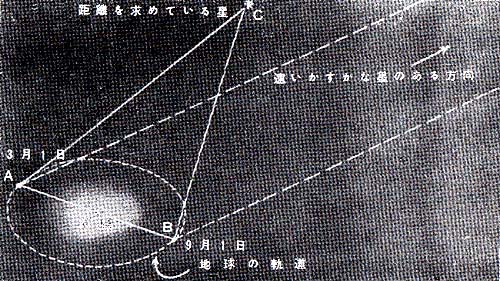

星の距離を測るには、太陽や月の距離と同じように三角術を用いる。

半年をへだてて、たとえば三月一日と九月一日に同じ天文台からその星を写真に写して角度を測り、基線には、地球が半年の間に公転した距離(三億キロ)を用いて視差を求める。(p202の図)

現在の大望遠鏡では視差一秒の五十分の一、即ち五十パーセク(約百六十光年)まで求められる。

それ以上、遠い星となると、視差が小さすぎて、三角術が用いられない。

この場合には、その星のスペクトルの型から実際の光度を測り、それを見かけの光度と比べて理論的に距離を求めるのである. |

星の距離はこうして測る一視差が小さすぎてこの方法が用いられない遠い星は、

そのスペクトルから距離を求める

|

4 星の明るさ top

① 何等星とは?

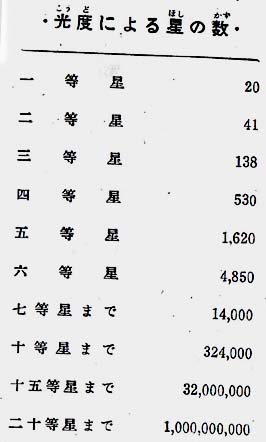

肉眼で見える全天の星を、その明るさ――光度によって等級をつけ、一等星からら六等星までに分ける。

これはギリシャのヒッパルコスが、最も明るい星を一等星、最も暗い星を六等星として、一等~六等まで分けたのによるが、十九世紀にイギリスのジョン・ハーシェルが調べてみると、この分類は等級が一つ上がるごとに二・五倍だけ光度が増すことがわかった。

つまり一等星は二等星より二・五倍明るく二等星は三等星より同じだけ明るく、以下同様にして、その結果、一等星は六等星の百倍の光度にあたる。

今の天文学では、同じ等級でも更に光度を細かく分類して、一・二等、一・三等、一・四等……というふうにし、それ以下にもこまかく分けている。

それで一・○等は標準一等星、二・○等は標準の二等星である。北極星は二・一等で標準に近い。

しかし一等星は、標準よりも明るいものがあるので、その二倍半明るいものを零等、その二倍半明るいものをマイナス一等という。

たとえば、たなばた(こと座のベーガ)は〇・一等、ひこぼし(わし座のアルタイル)は〇・九等である。

そして、マイナスのつくのは大いぬ座のシリウス(マイナスー・六等)アルゴ座のカノープス(マイナス〇・九等)の二づだけである。

なお、七等星以下、望遠鏡で見られる恒星は、二十数等星まで分類されている。

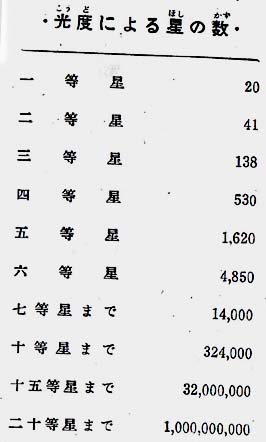

ここに肉眼に見える一等星から六等星の数と七等星以上の概算の値をあげておく。 |

|

② 星の絶対光度

惑星の光度も同じように何等といって表わすが、動いているので一定しない。

太陽の光度は平均マイナス二六・七等、満月はマイナス十二・五等となる。

ここで注意のいることは、この分類は眼にうつる星の明るさによったもので、実際の光度や大きさとは関係がないことである。

直径が大きく、実際の光度が強い星でも、遠いところにあれば、近くにある小さい星よりも光が弱く見えるからである。

それで天文学では、恒星をいっせいに同じ距離にならべたと考えて、実際の光度を測り、これを絶対光度といっている。

この距離は十パーセク(三二・六光年)である。

ここまで遠くすると、太陽は四・八五等の光度になるし、一等星の第一位のシリウスも一・二等になる。

③ 全天の一等星表

右に全天二十の一等星を光度順にかかげる。(スペクトル型は次に説明する)

この表でわかるように、目で見た光度ではシリウスが第一位だが、これは距離が近いためで位(くらい)は下でも何十光年も遠い一等星となると、実際の光度ははるかに強く、巨大な星ばかりである。

5 星の色とスペクトル top

① 星の三原色

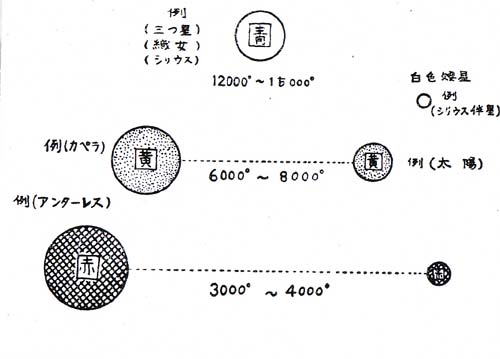

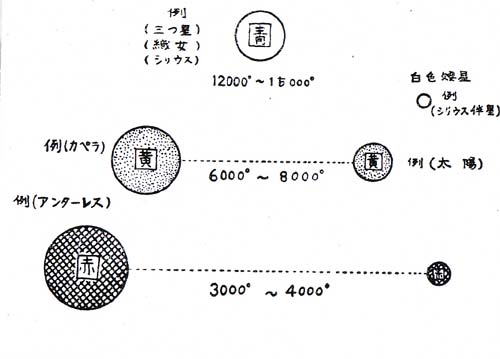

星の色を注意して見くらべると、大体、青、黄、赤の三原色と、そのまざった色にわかれる。

そして、これは石炭や、電灯の色でもわかるように、主として星の温度を示している。

分光器は太陽の白い光を七色の連続スペクトルに分けてそれを区切る不連続の暗線から、その成分をつきとめたが、星についてもすばらしい働きをしている。

星の光も太陽と同じような連続スペクトルで現われて暗線が行列している。

この暗線から、その星の含む元素はもちろん、温度、密度、圧力、さらに、それが太陽系から遠ざかる星か近づく星か、又その毎秒の速度までが測れるのである。 |

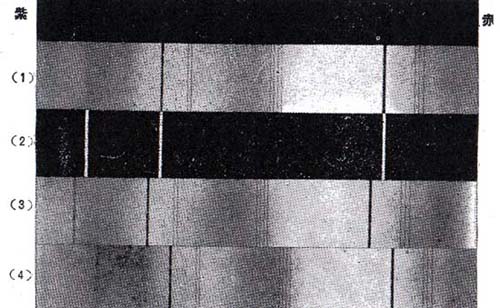

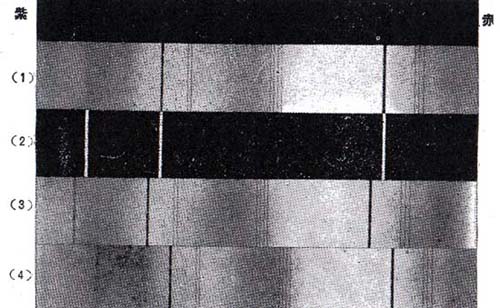

|

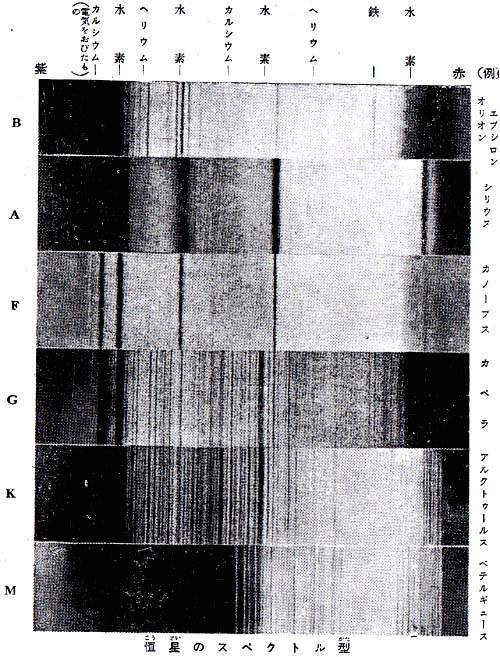

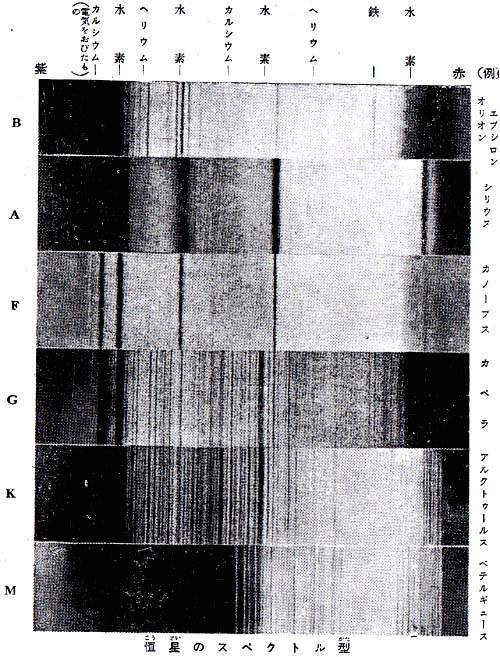

② 星のスペクトル型

星を初めて、そのスペクトルにより四種に分類したのは、イタリーのセッキで、一八六四年のことだった。

現在では、一九〇一年、アメリカのハーバード天文台のミス・キャノンが望遠鏡の分光写真によって二十五万以上の恒星を分類したドレーパー目録というのが、最も用いられている。

この目録では、青白色の星から赤色の星に至るスペクトルの型を、大体O・B・A・F・G・K・Mの七種に分けている。

この他、少数の星にM・P・Q・R・S型の五種がある。

次にそれぞれのスペクトル型の星の特徴を右の写真によって説明してみる。

温度が下るにつれて連続スペクトルに暗線かふえ、やがて幅が広くなり、紫のがわが暗くなっていくのに注意して欲しい。

O 青い星

一面に強い連続光の上に輝線が著しい。暗線はヘリウムとが水素ある。温度四~五万度。

B 青白い星

強い連続光にヘリウムと水素の暗線が目立つ。へリウム星、又はオリオン星。温度一万五千度。

A 白い星

まだ強い連続光の上に水素の暗線だけが最も大い。水素星又はシリウス星。温度一万度以上。

F 黄白い星

連続光に金属ガスの暗線がふえ、電気を帯びたカルシウムが強い。カルシウム星。温度八千度。

G 黄色い星

金属ガスの暗線がひどく増し、主として鉄から出る。太陽型の星。温度六千度。

K オレンジの星

紫の光が暗い。温度が低く、原子が集まって分子になるため、金属の暗線が広いバンドになる。温度四千五百度。

M 赤い星

紫から黄までが暗く、炭素化合物の暗線が初めて多く現われ、バンドはいよいよ広い。温度三千度。 |

|

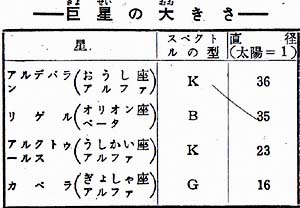

6 星の大きさ top

① 星の大(おお)びと・小びと

星を実際の大きさによって三種類に分ける。(一)巨星、(二)主列星、(三)矮星(わいせい)である。

これはちょうど相撲取りと、なみの人間と、子供に当る。

そして相撲にもずば抜けて大男があるように、巨星でも特別大きいのを超巨星という。

しかし、温度が低くて色が赤いので、普通には赤色巨星といっている。

巨星は温度が高くなるにつれ、赤に近いオレンジから黄、ついで白、青白になり、その間に小さくなって中くらいの主列星に移って行く。

主列星というのはわかりにくい名だが、大きさを青、白、黄、オレンジというように、色と温度の変って行く順にならべることができ、それが一つの系列になっているからである。

この次にひどく小っぼけな矮星がくる。小びとの星という意味である。

ずっと小さいものは温度が低いので、普通にぶい赤い色をしている。 |

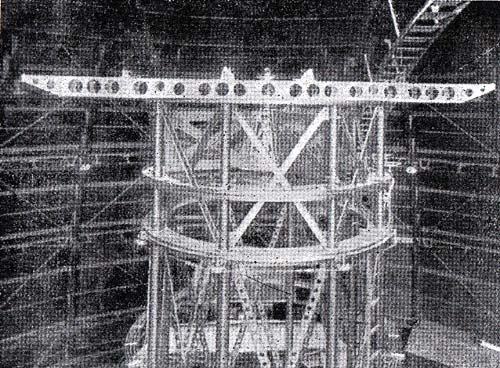

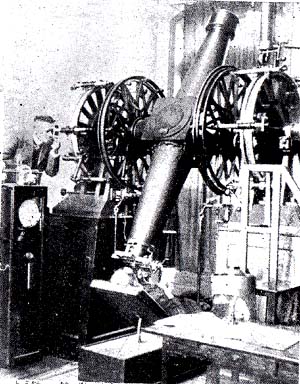

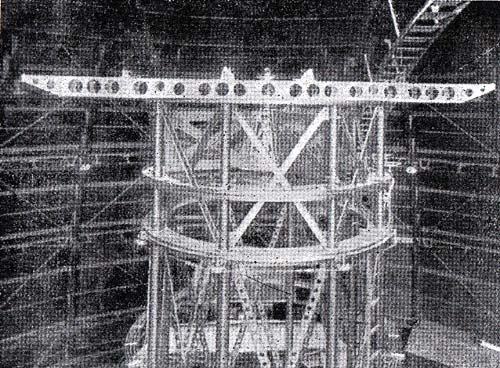

ウィルソン山天文台の干渉計一星の直径を測る器械

|

巨星はいつの間にか主列星に移るので、さかい目は、はっきりしない。

しかし、赤色巨星と矮星とははっきり対立している。

この三種類の特色をもう少しよく調べてみよう。

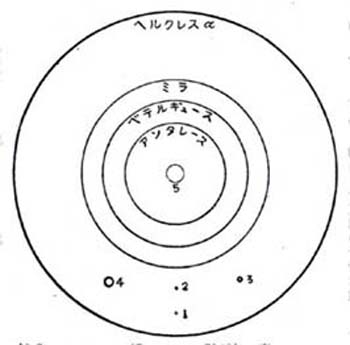

② 星の巨人群

|

巨星くらベ――主として赤色の星である

(比較)1.太陽 2.ペーガ 3.カペラ

4.アルクトゥールス 5.アルデバラン

|

星はみんな距離が非常に遠いので、巨星といっても、肉眼ではポツンと光の点にすぎないし、パロマー山最大の望遠鏡でも決して惑星のように円板となっては見えない。

しかし星の距離がわかればその光と色から理論的に直径が求められる。

これにもスペクトルは重要な役目をはたしている。 |

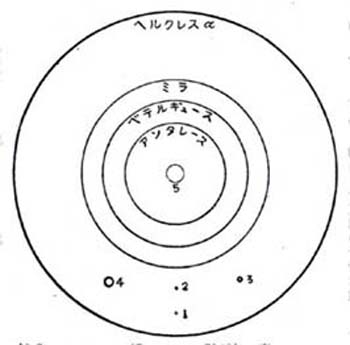

星の直径を実際に測ったのは一九二一年一メリカの天文学者マケルソンが、ウィルソン山天文台の百インチ望遠鏡に干渉計という器械を装置して、オリオン座のアルファ(ペテルギュース)の直径を測定したのが最初である。

このすばらし器械でも星は決して円くは見えないが、非常に複雑な方法で、星のピンほどの光点を拡大して、測定できるだけの大きさにする。

この結果、ベテルギュースの直径は太陽の約四百倍あることがわかったばかりか、不規則にちぢんだり、ふくらんだり(泳動)して光を変え、ふくらむ時は直径が太陽の四百十倍となり、ちぢまる時は三百三十三倍になることまでわかった。

この大きさをわかりやすくいえば、ふくらんでいる時に、十五歳の子供が銃をうち、弾丸がその表面にそって回るとして、一回りしてもどってくるのには七十歳の時になる。

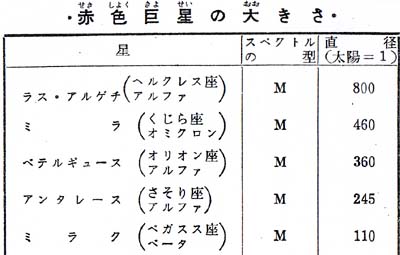

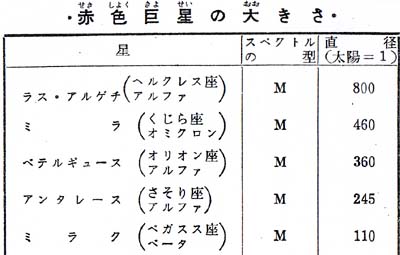

干渉計によって直径がわかった星は、上の表の五つで、どれもM型の赤色巨星である。

その後、これ以上の巨星も理論によって発見されたし、まだ数を加えるにちがいない。

③ 赤い真空

ここで一言しておくことは、こういう巨星の大きさから、その星の重さ(質量)を考えてはいけないことである。

超巨星の体積はむろん驚くべきトン数だが、物質がつまっている密度となると、太陽よりわずか大きいぐらいにすぎない。

例えばアンタレースの体積は、太陽の約三千六百万倍もあるのに、質量は太陽のただ三十倍にすぎない。

従ってその密度は実験室で作れる真空以下の稀薄さである。

太陽を作っている物質は、大体一立方メートルにつき重さ約一トンだが、ベテルギュースの物質は一立方メートルにつき重さ約一オンスの三十分の一しかない。

それで超巨星の内部は、ほとんどからっぽに近い赤い真空といえる。

仮りにベテルギュースに太陽だけの光と熱とを地球に与えさせようとすれば、海王星の二倍の距離まで近づければいい。

その代りもうろうとした赤い大きな太陽が見えるにすぎないだろうといわれている。

こういう超巨星の次に、巨星がくる。温度は超巨星より高く、従って色は赤の他のすべてがある、二一四頁の表はK型のオレンジ、G型の黄、B型の青の巨星である。 |

矮星くらベ―― 1.ケンタウルス最近星 2.はくちょう座61 3.シリウスの伴星(白色矮星)

4.木星(スケールは前図の200倍

|

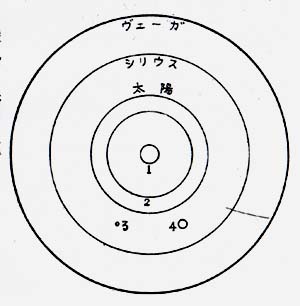

④ 主列星から赤い矮星へ

赤色巨星と巨星の数は、そう多くない。星の中心を占めるものは主列星で、大きさ、色、温度によって人間を大小により行列させられるように順に配列させることができる。

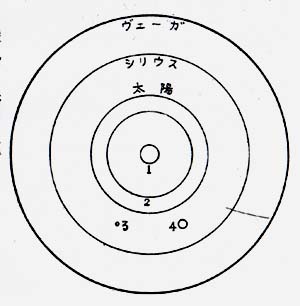

しかし、青や青白の星でも、巨星に属するものもあるし、同じ色のシリウス(大いぬ座アルファ)や、ベーガ(こと座アルフ)のように、温度は一万度以上でも直径は太陽の二倍ほどにすぎぬものもある。

これらは主列星の中にはいる。

わが太陽は比較的温度の低い黄色の星だが、全天の星の八十パーセントはこの仲間だというから、太陽は主列星を代表するものといっていい。

さて、こういう主列星に次ぐものは、温度がずっと落ちて小さくかたまった矮星で、従ってM型の赤い星である。

平均の光度は太陽の三万分の一 ――青白い星の光の一億分の一にすぎない。

だから、遠くにあると、どんな大望遠鏡にも発見することぽできないが、ヴィルソン山天文台のファン・マーネンが、太陽から十六光年以内にある三十七の星を調べてみたところ、その中には巨星は一つもなく、太陽より明るい星は四つで、二つは白色矮星、残りの二十八はきわめて暗い赤色矮星であった。

この結果、赤色矮星は太陽のような主列星より、はるかに多く存在することがわかった。

|

さそり座のアンタレース(三つの星の中央)日本ではアカポシという。

真紅の一等星、直径は太陽の約250倍、体積は3600万倍、赤色巨星の第四位にある。しかも、非常に稀薄で、ほとん_ど真空に近い。

さそり座は夏を代表するりっぱな星座で、背景の天の川も光が強く、

且つガス物質が黒い流れやぷちになって、美しい明暗を見せている。

(星が円い球になっているのは、写真の乾板のにじみで、

どんな大望遠鏡でも針の目ほどの光の点にすぎない)。

|

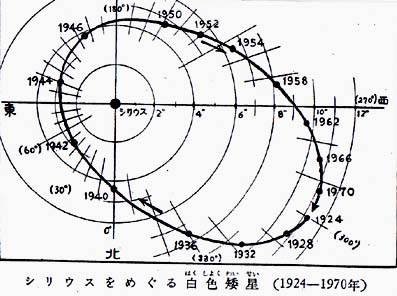

⑤ 驚くべき白色矮星

矮星(わいせい)といえば温度がずっと低く、原則として色は赤く、白や青のものはないはずである。

ところが、ここにのべる矮星は温度が非常に高く、白光を放つF型の星である。

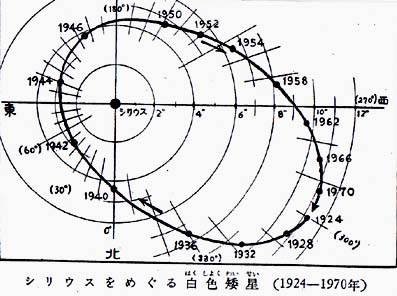

この発見の動機はドイツのベッセルが、シリウスの動きが異常なことからそれに引力を及ぼす暗い星を伴っていることを予言したことで、十九世紀の半ばになって、オールバン・クラークが新望遠鏡を何気なくシリウスに向けてみた時、まさしく予言どおりの伴星を発見したのである。

しかしこの星は九等という光度である上に、マイナス一・ 六等のシリウスの光がさまたげていたので久しく正体が知れず、一九一四年になってウィルソン山天文台のアダムズがようやくそのスペクトルをとることに成功した。

その結果、白色の小さい星であることがわかり、それから理論によって直径が太陽の三十分の一、体積は三万分の一であることが知られた。 即ち白色矮星である。 |

|

そしてシリウスに与える影響から計算すると、質量が太陽とほとんど同じで、密度はその約三万五千倍、水の四万倍以上にあたることになる。

われらの地球上で比重の大きな物質は、白金と金であるが、それでも水の二十倍にすぎない。

このことから考えて、この矮星をなす物質は、一立方インチにつき、重さ一トンとなる。

しかもこれがガスの球であるから、驚嘆するほかはない。

アダムズの出した値は、学者の中でも信じない人も少くなかった。

ところがアインシュタインは相対性原理で、この星のスペクトルが赤の方へずれる量を測り、それが一九二四年、アダムズが精密なスベクトル撮影したのと一致しで、白色矮星の存在が確認されたのである。

こういう白色矮星は、その後、数を加えて、今では百以上も発見されている。

発見者の名によりファン・マーネンと呼ばれる十四等の星は、距離約十三光年地球とほとんど同じ大きさだが、その物質は一立方インチにつき二十トンの重さである。 更に十三等星で、大きさは地球の半分しかないのに、一立方インチの物質の重さ六百二十トンという怪物も発見されている。

では、こういうふしぎな星の存在をどう説明したらいいだろうか。それは次に述べる。

7 星の進化 top

① 赤色巨星から赤色矮星まで

私たちは、星をその大きさで巨星・主列星・矮星と分類することを学んだ。

ところで、前の話でもわかるように、同じスペクトル型の星でも大きいのもあれば小さいものもある。

たとえばA型の白い星は前に例をだしたが、F型の黄白色の星の例では北極星と小いぬ座のプロキオンとては、北極星の方が直径数十倍も大きい巨星であるのに、プロキオンは太陽の数倍だけ大きいに過ぎない。

また、同じG型の黄色い星、ぎょしゃ座のカペラと太陽とでは、カペラは直径が太陽の百倍もある巨星である。

更にM型の赤い星となると、超巨星の直径は太陽の平均三百倍もあるのに、同じ色の矮星は太陽の平均三十分の一しかない。

この事実から、赤色巨星――黄・白・青の巨星――色の順を逆にした青・白・黄の主列星――赤色矮星と一本に通ずる系列が考えられ、そしてこれが星の進化を知る上の手がかりとなる。(白色矮星は特例である) |

赤色巨星から赤色矮星に至る色・大きさ・温度の系列――白色矮星は張り出しである

|

これについて、一九一四年にアメリカのある天文学者は、次のような学説を発表した。

星の初期はすべて赤色巨星で、その代りに密度が最も小さく温度が最も低い。

しかし収縮するにつれ、密度を増し、温度が上ってオレンジ色となり、黄色となり、やがて白色から、最も高温で最も光の強い青色となる。

しかし、なおも収縮をつづけるため、ガスの内部が液体と化して、熱が急速に放散され、冷却を早めて、太陽の段階の黄色い星となる。

それからなおも急下して、オレンジ色となり、ついに赤色矮星の一代は終るというのである。

この解釈は、太陽の収縮説と同じ行き方で、一応はよくわかるため、久しく有力だった。

しかし、収縮説によると、太陽の年齢は約二千万年となって、地球の年齢よりもはるかに短かくなる。(『太陽』参照)

そして赤色巨星が赤色矮星になるまでの年数も、ほぼこれと同じになる。

また、イギリスの天文学者エディントンは、星はいつまでもガス体で、決して内部が液化することはないと反論した。

② 星の命は原子力

こういうわけで、星はだんだん収縮していくにちがいないにせよ、その光とネツのエネルギーの元を他に求めなければ、星の永い命の説明がきない。

それを解決に近づけたのは、エディントンたちの考えた次の学説である。

これによると、星のように数千万度という高温のガスの内部では、原子を作っている原子核と電子の結合がたやすくこわれ、新しく結合して他の原子に変わる。

その時に余分になった物質が一足飛びに莫大なエネルギーに変り、この反応がひっきりなしに起って星は光と熱を放っている。

そして物質が種切れになり、星にエネルギーを生む力がなくなってくると、赤色矮星になるというのである。

この学説は初めは仮定に留まっていたが、その後、原子物理学が急速に発達して、人工的に原子に変化させることもでき、遂に原子爆弾まで出現した。

つまり星の生命は自然に備わる原子力で保たれているので、太陽もその一例である。

そしてエディントンは型破りの白色矮星について、これは赤色矮星の原子が電子を失って原子核ばかりとなったため、周囲からの圧力がその物質を小さい空間につめこみ、小つぶながら恐ろしく重い星となって温度が昇り、最後の白い光を放っているものと説明している。

ところで、一九二七年になって、ラッセル教授は、前の説を一段と進めて、次の学説を発表した。

星には最初からその物質にエネルギーを豊富にたくわえているものと、そうでないものとがある。

前のような星は、順序を追って進化して行き、しまいに赤色矮星になって一代を終るが、それにしても一つの型から次ぎの型に変るには、何百万年もかかるかも知れないし、また変ってからは何十億年もそれに留まっているかも知れない。

これに対し、後のような星はいすわりで、同じ状態を持ちつづけて行くというのである。

今ではこの学説が最も有力とされている。

8 恒星もみな動く top

|

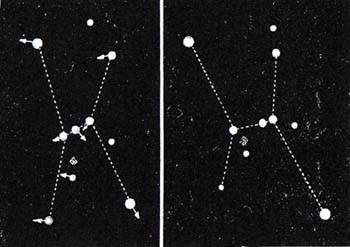

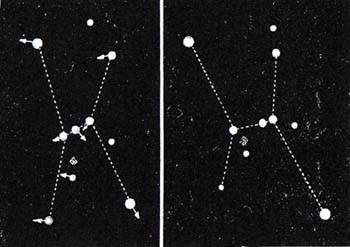

オリオン座の星々の固有運動を示す。

三つ星の一文字も何万年かの間にはこんなに成る。

|

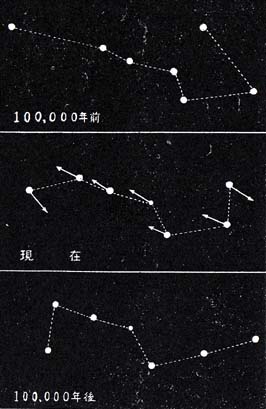

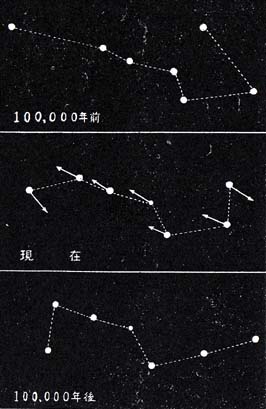

星々の固有運動によって

北斗七星の形も変っていく

|

① 北斗のヒシャクも曲がる

目で見ただけでは全天の星は、地球が西から東へ自転するにつれて、そろって東から西へへ出没している。

それと同時に地球の公転につれて四季の空を移って行く。

即ち日周運動と年周運動だが、またほかに光行差といって、これも地球の公転のために、星の位置が実際よりも少しずれるように見える現象もある。 |

② 星の固有運動

ところが、実際には、恒星もそれぞれれ一定の速度で、一定の方向へ動いている。

これを恒星の固有運動といい、一年に角度何秒といって表わし、距離の知れている星では、キロメートルにも換算できる。

といっても、この何秒という値はどんなに小さいものか見当もつかないだろう。

たとえば一年に角度一秒を動く星を考えてみる。

一秒は、いうまでもなく一分の六十分の一である。

満月の視直径は平均三十一分だから、これは一千八百六十秒に当る。

すると一年に一秒動く星は、満月の視直径の一千八百六十分の一を行くにすぎない。

言いかえると、満月の角度だけ動くには一千八百六十年かかることなる。

一等星の中で固有運動の最も早い星には、うしかい座のアルクトゥールスがある盗難の方向へ一年に約三秒(二・二九秒)を行く。

これは一日に約七百万キロという猛烈なスピードにあたる。

といって、今夜立って見ている間にもロケットのように走っているだろうと考えてはいけない。

満月の視直径だけ動いたのがわかるまでには、実に八百年もかがるのである。

この星の一年間のコースを直線で表わすと、それは私たちの目から約七十六メートルをへだてて、太さ一ミリメートルの針金を立てればその太さにかくれてしまうほどである。

これは、この星が距離三十八光年という遠い天外を動いているからである。 |

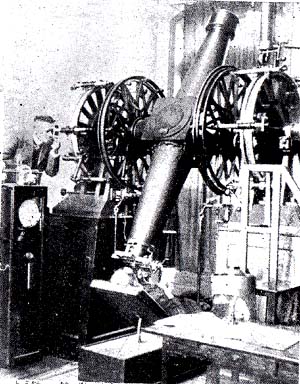

子午環――同じ星の子午躱経過を

毎年つづけて観測して固有運動を調べる望遠鏡。

またこの観測によって毎日の時報を送る

|

肉眼で見える最も近い一等星ケンタウルス座アルファの固有運動は三・七六秒で、同じ星座にある「最近星」は三・七七秒である。

更に極端な速度の星は一九一六年にイギリスのバーナードが、夏のへびつかい座の中に発見した十等星で、毎秒二百六十キロという物すごい速度であるため、「逃走星」の名がある。

これは一年に約十秒を動くが、それでも満月の視直径を動いたのがわかるには十六年かかる。

そして、普通の恒星の固有運動は、一秒以下であるという。

だから、常識では、星は文宇通り恒星で、その位置は不変なものと考えていいわけだが、しかし、小さい値も積りつもれば莫大なものとなる。

ここに北斗七星のそれぞれの固有運動の方向と、その結果五万年以後、及び五万年以前はどんな形であり、またあったか、及び、オリオン座の星々の固有運動を図示しておく。(p218)

学者は二十五万年後は星空は全く変化して、現在の星座のおもかげは見ることができぬだろうといっている。

こういう星の固有運動は、子午環という望遠鏡で同し星が子午線を通る時刻を年々観測して調べる。

また小さい星の固有運動は星空を写真にうつし一定の年をへだてて比べあわせて発見する。

③ 遠ざかる星・近づく星

ところで、恒星の固有運動は、見かけ上、その星がどちらの方向へ動くかという位置の変化をいうもので、地球の方向へ近づいてくるか、または、遠ざかって行くかの運動とはちがう。

そして、星が近いほど固有運動が大きくなることは飛行機から考えてもわかる。

だから、固有運動の速度は実際の速度を示していない。

星の実際の速度は、私たちの視線に対する動きから求めたもので、これを視線速度といって、毎秒何キロとして測る。

例えば、前に書いたアルクトゥールスは、固有運動の速度は毎秒約百四十キロだが、視線速度は毎秒四キロで、地球の方へ近づいてくる。

では、視線速度をどうして測るか。それがこっちへ近づくか、向うへ遠ざかるかがどうしてわかるか。

ここにまたスペクトルの魔術がはたらく。それをドップラー効果という。

④ ドップラー効果

|

スペクリレで遠ざかる星か近づく星かがわかる。

(1)静止している星のスペクトル

(2)実験室内で作ったスベクリレの輝線。

上の暗線と比べると一致している

(3)近づく星の暗線は紫の方へずれる

(4)遠ざかる星の暗線は赤の方へずれる

|

|

ドップラーは十九世紀のドイツの物理学者だった。

彼は音を発するもの――例えば汽車の汽笛は、それが近づいてくれば音は高く聞えるが、反対に、遠ざかれば低く聞える。

これは光の波動についても同様であると考えた。ごれがドップラー効果である。

これを星にあてはめると、観測者の方へ近づく星は、その光の波長が短くなるので、近づくにつれてスペクトルの暗線が紫の方へ移って行く。

反対に遠ざかる星は、それにつれて暗線は赤の方へ移って行く。(次頁の写真参照)

そればかりでなくこの線のずれの大きさによって、その星の近づいてくる、または遠ざかって行く速度がわかる。

これが視線速度である。

この原理を、初めて恒星の観測に応用したのはイギリスのハギンズで、彼は一八六八年に、大いぬ座のシリウスが毎秒約三十五キロの視線速度で遠ざかるのを知った。(後に修正されたのでは約八キロ。)

そして、つづいて、各国の天文台でも恒星の視線速度を測るようになり、今では数千の星について測られている。

現在知られている最大速度は毎秒三百八十五キロである。

次にわれわれから遠ざかる星と近づく星との秒速を、ハギンズの表により、キロメートルでかかげておく。

⑤ 太陽はどこへ行く

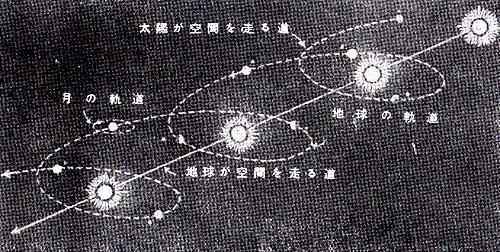

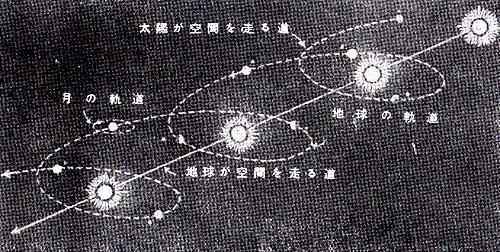

わが太陽も一つの恒星として空間を動いている。毎秒の速度約十九キロで、方向は、こと座のベーガ(たなばた)から遠くないヘルクレス座の一点である。(赤経一八時一〇分、赤緯プラス三七度)

これを太陽向点という。

こうして地球初め太陽系の一族もこれにともなっており、軌道は左下の図のようなラセン状になるわけである。

初めてこれに注意したのは、ウィリアム・ハーシェルだった。

向点を中心とする星はみなこちらへ近づいてくる視線速度を示し、同時にその固有運動で星の間隔が開く、ちょうど港へ近づいて行く船には、陸上の灯火の間隔が開いてくるように、それがこと座の方向の星に見りれる。

反対に背後のオリオン座の方向の星は、遠ざかり港の灯火がだんだん一つにかたまるように間隔をせばまるのが見られるという。

そして、そこの星々の中心点を太陽背点という。

太陽の速度は、太陽と一緒に進んだり或いは向かってきたりする星の視線速度を平均すれば、それらの星の動きは消しあって、太陽の速度だけが求められる。

しかし、たなばたが動かずにいるとしても、太陽がその近くにとどくのに五十万年以上かかるいう。 |

太陽系の向点――ヘルクレス座ラムダ星の近くにある(+印)

|

⑥ 星の団体運動

|

太陽に従って地球Iも図のようなラセン状の軌道をえがいて走っている。

毎秒の速度約19キロ、向点に近い七夕(たなばた)まで約50万年かかる。

|

プレヤデス星団(すばる)の並行逆勣を示す

|

ところで、無数の恒星のなかには、さながら渡り鳥の群れのように一つの団体をなして共通の方向へ共通の速度で移動しているものがあり、幾つも発見されている。

こういう団体を移動星団といっている。

それらの移動星団が非常に遠くにあるものなら、星がかたまって見えるが、割合いに近いところにあれば、ばらばらに散在して見えるわけである。

例えば、北斗七星は、(前に図示したように)七つの星の両端の二つをのぞく五つは、移動星団として共通の運動をやっている。

これを大くま星座群というが、ずっと離れたところの大いぬ座の一等星シリウスも、この一員である。

この移動星団がふくむ恒星の数は、すべてで百二十六個あることがわかっている。

また、おうし座のプレヤデス星団(すばる)と、それに近いヒヤデス星団も、名の通りかたまって一団体をなしているか、同時に移動星団で、平行運動をやっている。

とくにヒヤデス星団を成す七十二個の星は、毎秒約四十二キロの速度でオリオン座の方向を目ざし、この結果、数千万年後には全く肉眼から消え去るという。

なお一九〇四年、オランダのカプタインは、多くの恒星について、固有運動を研究した結果、その全体が二つの流れに分かれていて、一つはオリオン座の北部の方向へ、一つはアルゴ座の方向へ動いていると発表した。

これを二大星流説というが、最近では多少修正されている。

9 星の双子たち top

① 重星と連星

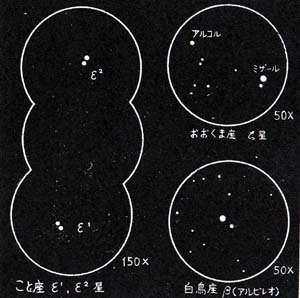

|

誰れも知っている北斗七星――柄の端から二つめの星ミザールが

見かけの二重星で、五等星(アルコル)を伴なっている(右図参照)

|

二重星の例――大ぐま座ゼータ、こと座エプシロン、

はくちょう座のベータ(数字は望遠鏡の倍率)

|

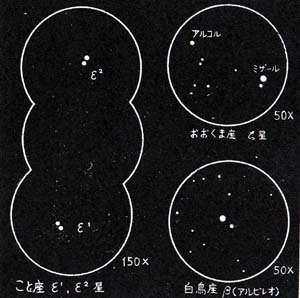

多くの星の中には、近々とくっついて見えるものがあるが、肉眼には一つの星で、望遠鏡によると二つに分かれるものが二万近くも発見される。

恐らく全天の星の中で、五つに一つはこうであろうといわれる。

こういう星のふたごを重星といい、明るい方を主星、暗い方を伴星という。また三重星、四重星もある。

重星の中には、偶然に同じ視線の方向にあるため、ふたごに見えるものがある。

最も有名なものは、北斗七星の柄の第二星ミザール(大ぐま座のゼータ)で、すぐ近くに光度五等の伴星(アルコル)がくっついている。

昔、アラビヤでは、この星を目だめしに使ったというが、実は太陽と地球の距離の一万六千倍も離れている。

こういうのを見かけの重星という。

ところが、ミザールに小望遠鏡を向けると伴星は離れてしまい、主星には別に四等の伴星が現れる。

この二つの星はほぼ同じ距離にあって、互いのまわりを――共通の重心のまわりをめぐり合っている。

こういう種類の重星を連星という。

連星の中には、その一つずつが対になっているものもある。

たとえば、こと座のベーガ(たなばた)に近いエプシロンという星は、各五等重星だが、望遠鏡にはそれぞれ二つにかかれて、これが連星である。

こういうのを複連星(ダブル・ダブル)という。

逮星のめぐりあう周期は正しくきまっていて、短かいものは五年から十年だが、多くはそれ以上で大いぬ座のシリウスとその伴星(「白色矮星」参照)の周期は五十年であるし、中には、何百年という長周期のものも珍しくない。

重星は、大きな望遠鏡にミクロメーター(極微尺)という器械をとりつけて、主星と伴星の角距離と、伴星が主星に対してどの方向の何度にあるかという方位角を測る。

|

変光星の写真――左に見えていたのが、右では消えている

|

角距離は主星と伴星とがはなれている角度である。

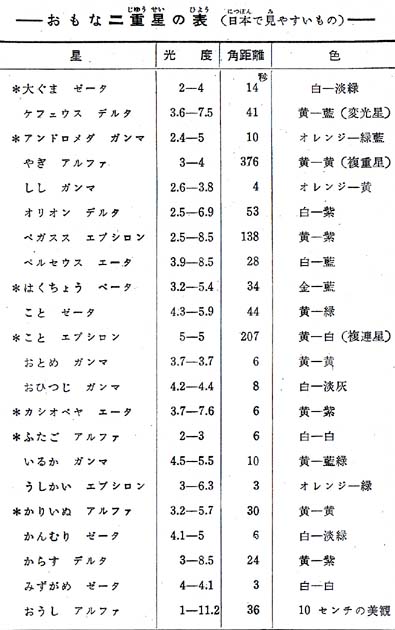

* は中でも美しい二重星を示している

|

② 目もさめる重星の色

重星は望遠鏡を持つ人たちの楽しみで、その色の対照はすばらしく美しい。

それにはいくらか目のせいもあるが、大体は星そのものの色と思われる。

例えば、大ぐま座のゼータのように光度の同じ重星は、主星、伴星が共に青くきらめいているが、光度がちがうと、色がちがうのが多い。

例えば、はくちょう座のベーダは、目もさめるような金とあい色であり、カシオペヤ座(W)のエータは黄と紫である。

さそり座のアンタレースは、赤と緑の重星だがその伴星は一度きりで見えなくなった。

それを或る学者は、アンタレースの主星が月にかくされて星食がおこった瞬間に、つづいてかくれる緑の星(伴星)をとらえて見とどけることができた。

更に、オリオンの大星雲の中に見える四重星の如きは白、紫、こい赤、うす赤で、その美しさにはどんな人でも驚くほかはない。 |

③ 分光器でわかる連星

連星の中には、互いの距離があまりに近いために、どんな望遠鏡でも分離できないものがある。

その場合は、例の分光器でつきとめる。

前に書いたように地球に近づいてくる星はスペクトルの暗線が青の方へずれ、遠ざかって行く星は暗線が赤の方へずれるが、一つの暗線が青の方へずれ、ほかの暗線が赤の方へずれて、規則正しく往復しているものは、一つの星ではなく、二つの星がめぐり合っているもので、即ち、連星であることを示す。

前のものを実視連星、後のものを分光連星いう。一等星の例では、カペラ、シリウス、プロキオンは実視連星でスピーガは分光連星である。北極星やリゲルは二重星で、主星は分光連星である。 |

分光連星のスペタトルのずれ――大くま座のゼータ星、

下のスペクトルではっきり二本に分かれている。

|

最も複雑なのは、ふたご座のカストールで、実視連星の二つがどちらも分光連星で、ひどくこみ入っためぐり方をしている。

しかし、その秘密をも分光器はつきとめる。

初めて連星の組織に気ずいたのは、天王星の発見者ウィリアム・ハーシェルで、彼が作った七百個の二重星表にはたくさんの連星がふくまれていた。

現在ではもう連星は珍しくはない。

しかし、星の中には、地球に対する向きで、分光器を用いてさえ、連星であるかどうか分からないものもたくさんあるらしい。

10 ふしぎな変光星 top

多くの星の中には雲のためではなくて、それ自身が実際に明るくなったり暗くなったりして、光を変えるふしぎな星がある。

これらを変光星という。

現在では一万以上も知られているし、なおぞくぞくと発見されている。

どうして変光するのだろうか。

① 食変光星

|

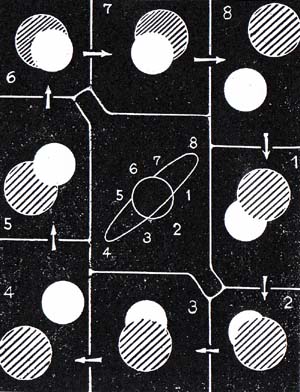

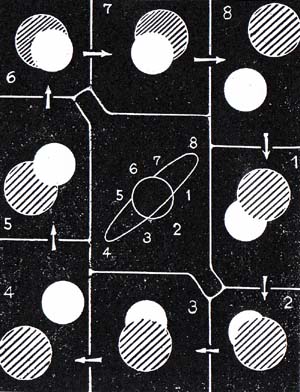

食変光星アルゴールの図解

暗い星が回る位置によって明るい星の光度がかわる

|

ペルセウス座のアルゴール変光星

ばけものの首のひたいにある

|

変光星には幾つかの種類がある。

まず二つの星がめぐり合っている連星の軌道が地球に対して横に傾いているものである。

そのため、一方の星が他の星の前を通る毎にそれをかくして、日食と同じ現象を起す。

それで食変光星とよばれる。

二つの星の光度が同じであると、食の時には光度が半分に落ちるし、一方が暗い星なら、光度の落ちかたがずっと大きくなる。

そして、連星の周期は一定しているので、変光する周期も規則正しい。

食変光星の二種類を代表するものは、ペルセウス座のベータ――通称アルゴール(悪魔)と、こと座のベーダである。

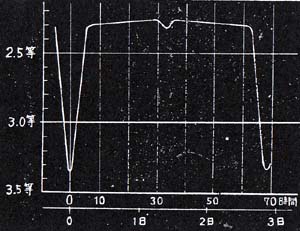

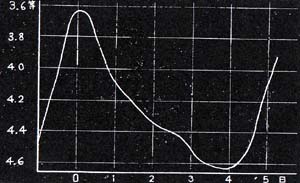

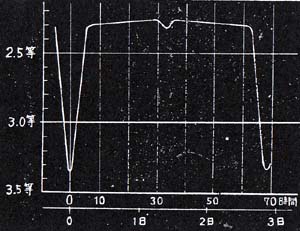

アルゴールは、二日二十時間四十五分五十五秒を周期として、極大二・一等から極小三・五等の変化を規則正しくくり返している。この種類をアルゴール種と呼ぶ。 |

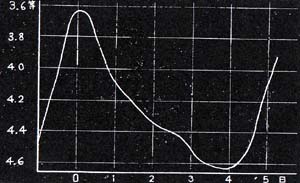

アルゴールの変光曲線

|

この星の変光は一六七二年にイタリーで発見されたが、それを食によるものと解釈したのは、イギリスのおしでつんぼのアマチュア天文家グッドリックで、一七八二年のことだった。

この人は金星の太陽面経過を最初に観察した牧師ホロックス(「金星」参照)と同じく、二十二歳の若さでなくなった。

アルゴールというのはアラビヤ語で、砂漠に生活する土人がその変光に気がついてぶきみを感じてつけた名といわれる。

しかし、星図で見るとペルセウス王子がひっさげている髪が蛇の化物の生首に位置している。

あるいは、このためについた名かも知れない。

こと座べータの変光は、グッドリックが発見したもので、周期十二日二十二時間で極大三・四等と極小四・一等の間を往復するが、その間たえず変光している点がアルゴール種とちがう。 |

|

この種類を、こと座べータ種という。

食変光星は今では数百も発見されている。しかし、その星自身の光度が変わるわけではないから、純粋の変光星とはいえない。

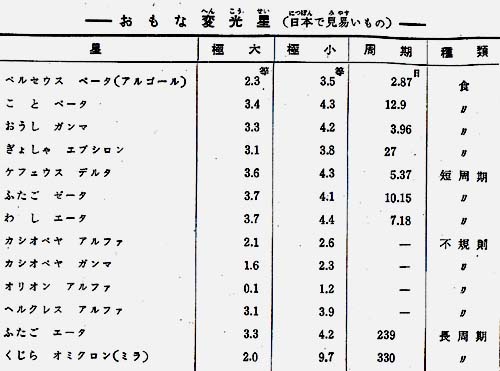

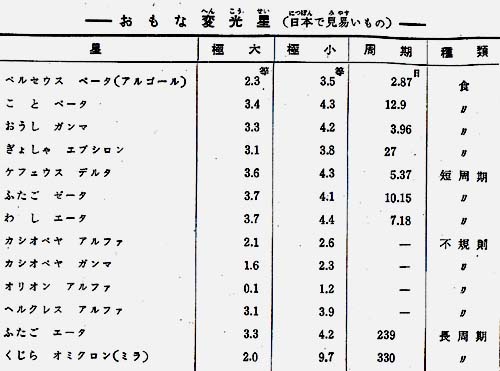

次は文字どおりの変光星で、その変光の周期によって、短周期変光星と長周期変光星とに分ける。

② ケフェウス型変光星

短周期を代表するものは、ケフェウス型変光星――又はケフェフィドで、最初ケフェウス座デルタが発見されたので、この名がある。

この星の変光周期は、五日八時間四十八分だが、中には周期数十日のものや、また、一日にも足りないものがある。

この種の変光星は、明るくなる時は急激で、暗くなる時はのろいが、その変光は時計のように規則正しい。

イギリスのエディントンはこの変光の原因は、食変光星とはちがって、星自体がふくらんだり縮んだり脈動するためであると考えた。

変光の間には、スペクトルの色も変るし、視線速度も変る。 |

ケフェウス座デルタの変光曲線

|

周期一日以下のものか球状星団(「星団」参照)や渦巻星雲(「星雲」参照)の中に現われるものが多い。

そして、変光周期と真の明るさ(絶対光度)との間に、一定の関係があるので、アメリカのシャプレーはこれを利用して多くの星団や星雲の距離を測ることができた。

いわば大空で明滅する灯台のような星である。この種類は五百種ほどある。

③ 長周期・不規則変光星

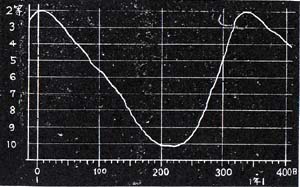

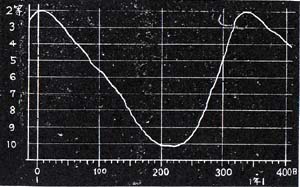

次の長周期変光星は周期が二百数十日から、時には数百日に及ぶぶもので、変光は短周期のもののように規則的でない。

そして、みなM型の赤色巨星であることは注意すべきことである。

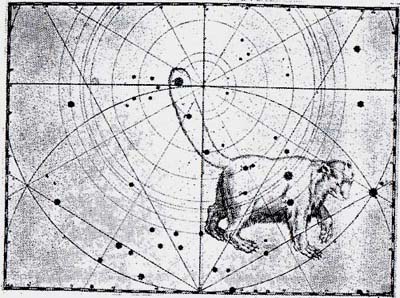

これを代表するものは、くじら座のオミクロン――通称ミラ変光星(ふしぎな星)で、星座で海の魔物の胸にあるのも、アルゴール(悪魔)に対しておもしろい。

周期は三百三十日で、この間に二等から九等の間を往復し、極小では極大の約五百分の一の暗さとなる。

六等以下に落ちてからは、望遠鏡でなければ見ることができない。

この変光も、ケフェウス型変光星と同じように、脈動によるものらしい。

ミラがふくらんで極大の直径になった時は、太陽の径の六百倍にもなるという。

この種類は、変光星の全体のほぼ半数を占めている。

以上のほかに周期の定まらない不規則変光星が幾つかある。

その代表はオリオン座のベテルギュースで、全くつかまえようもない。(「赤色巨星」参照) |

ミラ変光星の位置――ぱけくじらの胸にあたる

|

なお、ふだんは一定の明るさにあるのに、ときどき暗くなるのや、反対に急に明るくなる変光星などもあるが、やはりこれらも脈動によるものと考えられる。

こういう変光星の観測はアマチュアにも容易であるし、深い興味がある。

これは主として肉眼による。その星の近くに、それよりやや明るい星とやや暗い星を定めて比較星とし、光度を1・2・3・4の四階段に分けて、毎夜一定の時間の光度の変化を見くらべて記入して行く方法で、これを光階法といっている。

次に重な変光星の表をかかげる。 |

ミラ変光星とその変光グラフ

|

11 とつぜん輝く新星 top

① 太陽の光の数百万倍

新星といっても、まるで星のなかったところに星が生まれるという意味ではない。

これも不規則変光星の一種である。

今までどんな望遠鏡でも見えなかった恒星が、急にぐんぐん光度を増しに輝きだすもので、一日の間に千倍以上の光にのぼることも珍しくない。

一九〇一年にペルセウス座に現れたものなどは、光度が四十八時間に百万倍以上も強くなったという。

極大の実際の光度は、太陽の数十万倍~数百万倍にもなが、時には数億倍~数十億倍にも達するものさえある。

こういうのを特に超新星と名づける。

新星は普通極大になると、すぐ光が落ちて、見る見る暗くなって行き、一年もたつと、極大の百分の一から万分の一にも落ちて消える。

しかし時には、極大の光度を当分留めていたり、途中である程度の光度にもどっていたりしてから、急激に落ちて行くものなどもある。

夏のかんむり座に現われたTという新星は、初め一八六六年に現われたが、次には八十年たって一九四六年に現われた。

こういう新星が主として天の川の中に出ることも記憶していていい。特にいて座から、わし、はくちょう座にかけた天の川の部分が多く、いて座ばかりでも、これまで数十個の新星が現われている。

この変光の原因は、星の原子エネルギーが急に解放された爆発現象であると考えられる。

そしてその残りが惑星状星雲になっているものがあちこちに見られる。

② ティコの新星

超新星の例で有名なのは、一五七二年の十一月上旬、カシオペア座に現われたもので、これを研究したデンマークの天文学者ティコ・ブラーヘの名によって、今も「ティコの星」と呼ばれている。

初めてティコがこの新星を見た時には、一等星のシリウスや、木星をもしのいで、最大光度の金星にせまり、数日間も白昼の空に見えていた。

しかし、十二日になると、光が落ちはじめ、次の年はずんずん減光して、色が白から黄、赤と変っていき、一五七四年の二月には六等以下に落ち、ついに消えてしまったという。

新星は平均十年に二、三個ずつは出現して、アマチュアの発見を待っている。

近年日本人が発見し、その氏名を付して、世界記録になったものには、とかげ座の五味新星(一九三六年)、いて座の岡林新星(一九三六年)などがある。 |

1572年カシオペヤ座に現われた

新星をあおぐティコ・ブラーへ

|

12 螢の群のような星団 top

空を見わたすと、あちこちに星がこまかく集っているのが目につく。

それらを星団という。記録されている数は五、六百ほどで、散開星団と球状星団の二種がある。

① 散開星団

|

すばる――プレヤデス星団(散開星団

|

ペルセウス座の二重星団(散開星団)

|

これは星がばらばらと不規則に集っているもので、多くは天の川の中に発見される。

距離は数百光年から数千光年、直径は五光年から三十光年である。

散開星団の近いものは、肉眼にも星が一つ一つに分かれて見える。中でもおうし座にある日本名すばるのプレヤデス星団(五百光年)、ヒヤデス星団(百五十光年)の二つは、最も目につきやすい。

すばるは、肉眼には六つに見えるのが普通で、六つら星の名もあるが、視力の強い人は七つ八つ、時には十三を数えた例もある。

両眼鏡や小望遠鏡によれば、左の写真のように数を加え、大望遠鏡のカメラには、その一部にさえ四千以上の星が写ったという。

これに次いでは、かに座のプレーセベ星団、M44(六百光年)や、ふたご座のM35(二千六百光年)、冬の天の川の面に見えるペルセウス座のキー・エイチという二重星団(約八千二百光年)も、望遠鏡には無数の蛍の群れのような美観がある。

② 球状星団

|

ヘルクレス座の球状星団

無数の太陽の密集!

|

ケンタウルス座の球状星団

中心の星が重なって写った

|

球状星団は、一万から十万にも及ぶ恒星が、互いの引力によって球状に集まり、中心部ほど密集して、一つ一つの星が見わけもつかないものである。その数は百個ほど知られている。

これらは、散開星団にくらべると、ひどく距離が遠い。

一番近いものでも一万五千光年、遠いものとなると十五万光年も離れていて、主として天の川の外で、さそり座、いて座の辺に集まっている。

肉眼でもやっと見えるものは、ヘルクレス座のM13と、ケンタウルス座のオメガぐらいである。

M13は距離三万五千光年、約十万の星の密集で宇宙の神秘を物語る。

球状星団の直径は平均百光年、巨星の集まりで、小さい星でも、直径は太陽の百倍以上である。

そして、中にすべてのスペクトル型の星をふくんでいる。

それらの距離はそれらの含むケフェウス型変光星の周期から絶対光度を求め、見かけの光度を比べて求めたものである。

星団及び星雲の“M1”“M2”といったような名は、一七八一年、フランスのメシエーが作った星団星雲目録にある番号によっている。

13 青くぼやけた星雲 top

① 天の川の内と外

星雲は、小望遠鏡では名のとおり小さい青白い雲のようにぼんやりと見え、星霧ともいう。

星団ともまちがえられるが、望遠鏡で見れば、星団のように星には分かれない。

肉眼に見えるのは、冬のオリオン座の三つ星の近くにあるものと、秋のアンドロメダ座の中のものの二つにすぎない。

しかし、この二つの星雲は全く性質がちがっていて、それぞれ天の川の内と外にあるものを代表しているので興味が深い。

② オリオンの大星雲

|

へぴつかい座の天の川の中の黒い大S字。

以前はこれを天の川のさけ目と考えていたが

宇宙塵とガスのかたまりの暗黒星雲である

|

オリオンの大星雲

上は三つ星、下は小三つ星、

この中央にぼやけているものが大星雲

|

オリオン座の星雲(M42)は、日本でいう小(こ)三つ星の中央の星のところに見えるもので、小望遠鏡には銀いろのコウモリのような形をして見え、四重星が真珠の粒のように光っており、非常に美しい。

この星雲の正体は、宇宙塵と、ガスの巨大な雲(直径約十光年)が密集して、内部や近くの星の光で白熱して輝いているものである。

それでこの種のものを散光星雲という。

特に夏のいて座は、こういう星雲の巣といわれるほどで、中にも望遠鏡で見た形によって、三裂星雲、町蹄形星雲とよばれるものが有名である。(口絵参照) |

ところでこういう星雲が星をともなわないと、光を放たずに暗黒に見える。 この種類を暗黒星雲という。

天の川の面に裂けめのように見えて「石炭ぶくろ」と呼ばれているもの(「はくちょう座」参照)や、へびつかい座に見える大きな黒いS字状のものも、暗黒星雲が天の川の輝面をかくしているもので、アメリカでは赤外線写真でこれをつらぬいて天の川を写したことがある。

ヘびつかい座を走る暗黒星雲は、長さ六十五光年、幅五光年である。

また、はくちょう座から、天の川を裂くようにして南の地平線へ走っているものは、夏の夜の壮観で、長さ一千光年といわれている。

オリオン座にもぶぎみな黒い馬の首の形の暗黒星雲が写真にうつる。(口絵参照)

暗黒星雲を忤る宇宙塵とガスの雲は非常に稀薄なもので一立方インチの空気を一立方マイルの空間にひろげたほどの密度に等しいだろうという。 それでも密集すれば、天の川の面をもかくすようになる。

私たちが、「空間」というものも実は、「空」ではなくて、こういう希薄な物質で満たされているものと考えられる。

そして、これが星を生む苗床であることは後にのべる。

③ 奇妙な惑星状星雲

|

大ぐま座のふくろう星雲――中心に星が一つ光っている。

|

おうし座のかに星雲――牛の角、ゼータのすく北にある。

|

天の川宇宙の中にはこのほかに惑星状星雲という種類がある。

こと座のベーガ(たなばた)の近くにドーナツの形をして中に星が一つ光っている。

環状星雲というが、この星が超新生として爆発したガスが球になって星をつつんでいるので、現在ではこの種類が百五十ほど発見されている。

直径は平均約七千光年である。(「新星」参照)

なお、ガスの球のくずれに形によって、かに星雲、ふくろう星雲、アレー状星雲などの名がある。

④ よその宇宙――渦巻星雲

こういう種類の星雲に対して、秋のアンドロメダ座に見える星雲は、単なるカスの雲でなく、無数の星の大渦巻で、この種類を渦巻星雲という。

この距離は、オリオンの星雲の約六百光年に対し約六十八万光年で、直径四万二千光年といわれる。

肉眼で見えるのはこれ一つだが、ウィルソン山の百インチ大望遠鏡では約二百万個も発見されている。

渦巻星雲は、ガスの星雲が天の川の宇宙に属しているに対して、天の川の外にあって、一つ一つがわれらの宇宙にあたる他の宇宙である。

それは宇宙の話でくわしく説明する。

14 天の川に沿うて top

① 神々の渡る宝石の道

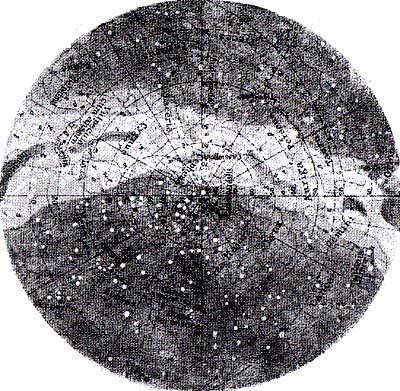

|

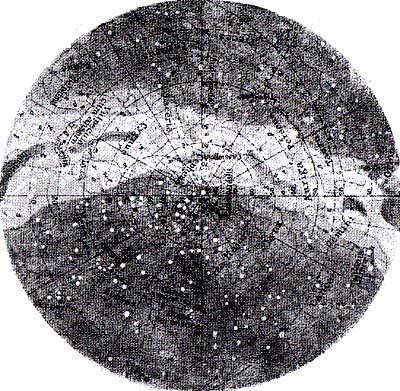

北半球の天の川

左のはしのさけめが、はくちょう座のあるところ

|

南半球の天の川

細いが光が強く、さけめが多い。

中央左上の白いかたまりは大マゼラン雲

|

星月夜の地平線の一方から一方へ、天頂をかすめておぽろ銀の光の大アーチがかかっている。

これは、多くの民族にははるか昔から天上を流れる大河であり、時にはオリンパスの神殿に通ずる宝石の道であり、時には亡き魂があの世へ急ぐ道でもあった。

ガリレオの九倍の望遠鏡が向けられるまでは、ギリジャ・ローマの科学者でさえ、これを天球のわれ目からもれる青い炎と信じ、または地上の大きな河の影のうつるものとも考えていた。

中国では、これを銀河、または銀漢と呼んできた。

英語では Milky Way (乳の川)というが、これはローマ神話で力士ヘルクレスが赤ん坊の時、ユーノーの乳を吸い、その乳がはとばしって天の川になったといい伝えられたことから来ている。

こうして人間は少くも幾千年にもわたって、私たちが今もいう「天の川」を恐れと讃美の目であおいでいたのである。

天の川は天球をぐるりとめぐっているが、地球が透明な球でないかぎり、私たちはいつもその半分だけを見ている。

しかし、季節により、また一夜の間にも流れの方向を変えつつその大半を現わして見せる。

冬には、ほぼ真東から真西へかけて、天頂のやや北をあざやかに流れているが、三月ごろ西の地平線の方へかたむいて行き、五月の宵ともなれば、ほとんど北・西・南の地平線にそって横わり、大気の濃い層にとけ入っている。

そして間もなくかくれてしまう。

しかし、全天をめぐる大円は早くもその後半を東の地平線から現わして、それが夜ひと夜と高くのぼり、日本のたなばた祭のころには天頂までの半ばの高さにかかる。

そして九月に入るとほとんど真北から真南に天頂を横ぎってあおがれ、あざやかな光に、「銀河天に横たわって万象秋なり」の漢詩・の句を口ずさませる。 |

「ミルキー・ウェー」の名の起り、

ヘルクレスに乳をふくます女神ユーノー

|

この季節の天の川から星座づたいに、その行く先を追えばまず北の空でケフェウスとカシオペヤの“W”をつらぬいて天頂で、はくちょうの大十字をひたし、ここで二またにさけて全長の三分の一にも及ぶ黒いわれめを、わし・へびつかい座から、いて・さそり二座の間まで直下させ、最も広く、最もさんらんたる美観を現出している。

ここで天の川の二つの枝は再び合して地平にかくれるが、その彼方ではケンタウルスを過ぎて南十字座に入り、一度は細くくびれてまたもひろがり、広大なアルゴ座を横ぎる。

南天には天の川のはなれ島のような大小二つのマゼラン雲がある。天の川はそれから再び北方ヘカーブして、大いぬ・オリオンの東をかすめ、ふたご座の足をひたし、次いでぎょしゃ座の大五辺形をおうし座の東辺を過ぎ、ペルセウス座の弓形を浮べてから、再びカシオペヤの“W”にもどる。

このひとめぐりの間にも、天の川の幅は或いは広く或いはせまく、星の集積も時に厚く時にうすく、従って部分によって光があざやかさが変化する。

とくに前に述べた長大のさけめや、はくちょうの北十字と南十字星とにぶい二つの「石炭ぶくろ」や、いて・さそりの銀すなごの河床に入りみだれている黒い斑はすべて暗黒なカスの雲で、これによって天の川の美観はいっそう高められている。

(「星雲」参照)

② 無数の星の大体系

天の川が無数の星の集団から成ることは、今では小学生の知識である。

一つ一つでは肉眼で見えぬ六等以下の星だが、るいるいと集まり、重なって光の帯を現出している。

秋の星月夜に、天の川のわずか一部に小望遠鏡を向けても、たちまち何百、何千ものこまかい星がほたるの大群のように目にうつってくるだろう。

更に、目が暗やみに馴れるにつれて、その数はいよいよ加わっくる。

イギリスのハーシェルは、はくちょう座の五度の広がりに、三十三万一千個の星を数えたというが、現代の大望遠鏡カメラで、露出時間を長くかければ、その幾そう倍が写されることほまちがいない。

そして天の川より外にちらばっていて一つ一つ数えられる星や、わが太陽も天の川の星に加わって一つの巨大な体系を成している。

学者の中には、これを恐らく一千億の星の集団であろうという人さえあるが、米国のシーアスが推定した約三百億というのが、まず正確に近いだろうといわれる。

これは実測した星の数をもとにして見えない星の総和を出したものである。

この巨大な体系が恒星の形づくる一つの宇宙で、そのへりが天の川という銀河でとりまかれているように見えるので、天文学では、これを銀河系宇宙と名づけ、その外にある幾つもの宇宙に対せしめている。 |

アンドロメダ大星雲――アマチュアが

小望遠鏡で写したもの(口絵参照)

|

しかし、これがどうして天球をとり巻く光の帯のように集まって見えるか、この大円の直径はどれほどあるかなど、その組織については更に宇宙の話でくわしく述べることにする。

top

**************************************** |