|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 全天星座の表

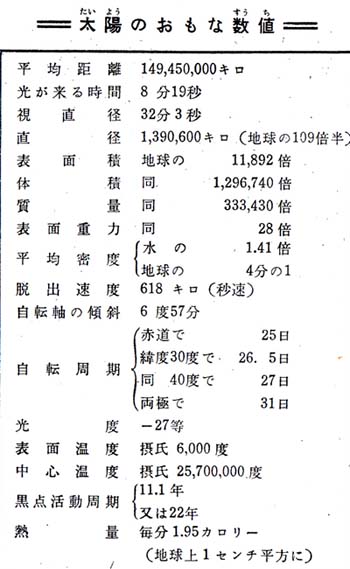

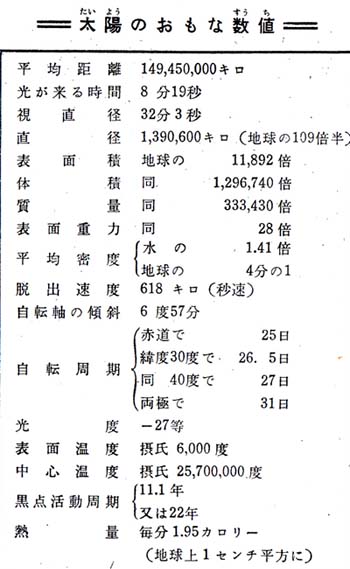

二章 太陽

1 太陽の恵み

①らんらんと輝く白昼の星

②太陽も一つの恒星

2 太陽の距離

①ジェット機で八年半

②距離を測った苦心

③視差ということ

④惑星・小惑星をはしごに

⑤大切な天文単位

3 太陽の大きさ・重さ

①直径と視直径

②表面積と体積

③質量と密度

④絶大なる引力

4 太陽の光と熱

①太陽は何燭光か

②燭光を測るには

③熱量と温度

5 分光器の魔術

①太陽の正体をあばく

②スペクトルの発見

③暗線の行列

④解けた暗線のなぞ

⑤太陽のふくむ元素

⑥驚くべき分光太陽写真機 |

6 太陽の黒点

①光球の表面

②ホクロみたいな黒点

③黒点の正体

④黒点が地球に与える影響

⑤ラジオ天文学

⑥太陽の大気

⑦反彩層と彩層

⑧美しい紅炎

⑨神秘なコロナ

7 太陽の生命

①流星説と収縮説

②自然の原始エンジン

8 太陽の見かけの運動

①日周運動と年周運動

②黄道と天の赤道

③太陽の旅

④黄道十二宮

9 太陽と時間

①平均太陽時と真太陽時

②標準時

③恒星時

10 太陽と暦

①太陰暦と太陽暦

②世界暦

11 日食と月食

①食の起るわけ

②日食

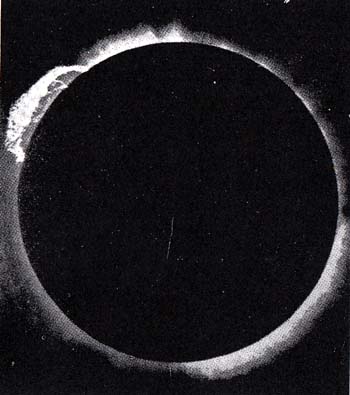

③荘厳な皆既食

④月食 |

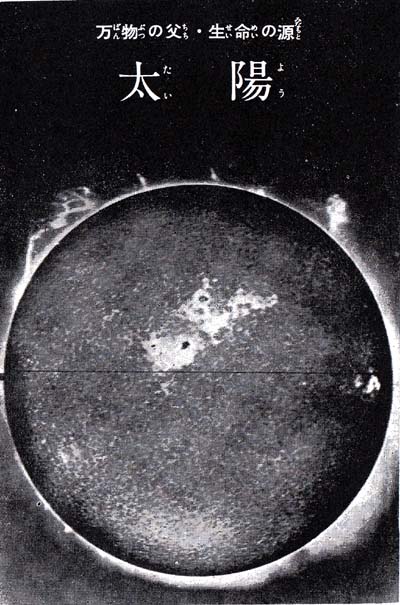

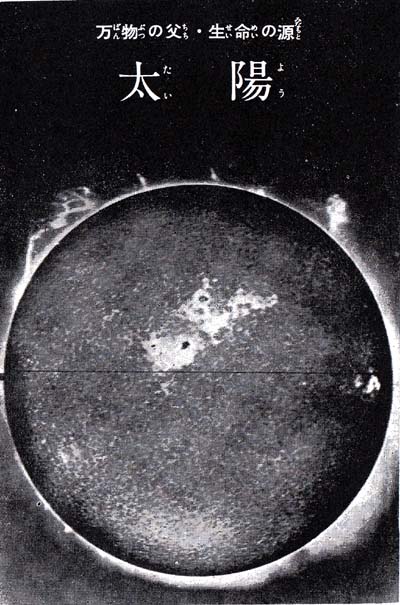

カルシウムの単光で写した太陽

|

1 太陽の恵み top

① らんらんと輝く白昼の星

|

ギドー・レニーの名画“あけぼの”

ギリシャの日神アポロが東天から出発するところ、先駆は女神オーロラ

|

太陽のめぐみ――日光で育った草を牛が食べ、それが乳になり、人間に栄養を与え、そして健康に働かせる

|

太陽を神として崇拝した古代民族にまでさかのぼらなくても、つい七、八十年前の私たちのおじいさま、おばあさまの時代にも「お日さま」と貴っとんで、正月の初日の出から、毎日の朝日に向かってポンポンかしわ哥を打ち、礼拝していたものである。

科学の目で見ればこれは迷信といえないではない。

しかし科学は今、この人たちが知っている以上に、太陽のありがたさを教えてくれて、その目で改めて太陽をあおぎ見させる。

私はまず今日も中空高く輝りかがやき、光明を八方へみなぎらせている大日輪の恩恵からペンを進めなければならない。 |

私たちの地球は、ほかの惑星や小惑星、彗星・流星など、太陽の大家族と共に太陽から生まれて、その強大な引力にささえられつつ、父なる太陽を中心にめぐっている。

そして、その光に照らされ、その熱で温められている。

この生みの親が光と熱とを与えてくれなくては人間はじめ地球の動植物は、一日でも生きていることはできない。

そればかりではない。

私たちの日々の食料となる穀物は、太陽熱によって生育し、動物か草本を食として生長して、また私たちに食料を供給してくれる。

また石炭や石油のような燃料も、古代に日光を吸って繁茂した植物や動物が、長く地中に埋もれていて生じたもので、これらが燃料となり、あるいは機械の動力となる。汽車、汽船も走れば、飛行機も飛ぶ。

また、川や海の水は、太陽熱によって蒸発して雲となり、雨となって降り、再び地上を流れて田畑をうるおし、人間はそれを利用して水力電気を起し、電灯をともし、電車も走らせる。 |

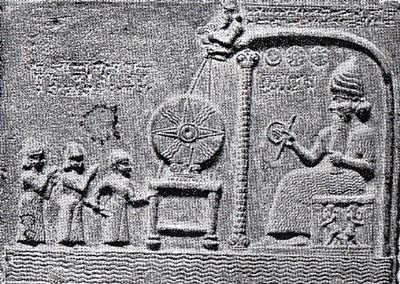

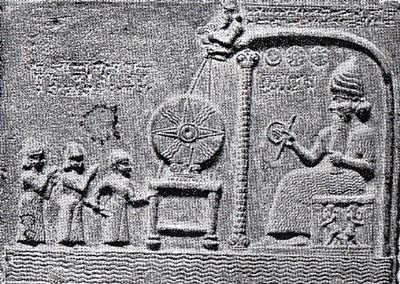

古代アッシリヤ彫刻の太陽神と神官にみ'ちびかれて礼拝する国王たち

|

このように、太陽は万物の生命の親であり、あらゆる活動の根源である。

しかし、天文学はこの偉大な天体について、どんなことを教えてくれるだろうか。

② 太陽も一つの恒星

太陽はガスの球が非常な高温度で光を放っている天体で、夜の空に無数に輝く星(恒星)と同じ性質のものである。

ただ、星とはくらべられぬほど近くにあって、その光が地球をつつむ大気にひろがっているため、すべての星の光を消して昼を来たらせ、ただ一つコウコウと輝いて空に君臨する。

それで特に太陽と名をつけているのだが、しばしば「昼の星」ともいわれる。

けれど、星というと私たちはポツンと光っているものを考える。

それには、かりに太陽を、同じ太陽系のはずれの惑星で見たと思えばよい。

すると太陽は、私たちの見る宵の明星ほどの光の一点となってしまい、そこの世界は永久にうす明りの夜である。

次に太陽がガスの火の球であると聞くと、台所のガスの火などから考えて理解きないだろう。

けれど太陽は非常な高温度であるため、あらゆる物質がガス(気体)となり、その外側からの強い強い圧力で、中心ほどガスがぎしぎしに凝縮して、液体とも個体ともつかない状態になっている。

(こういい状態のガスを、それを研究したイタリヤの学者の名によってヘルミ・カスと名づける)

それで太陽は球の形になっているので、これは恒星もみな同じことである。

太陽の正体については順を追って述べていくことにする。

2 太陽の距離 top

① 超音速機で八年半

地球は太陽から平均約一億五千万キロ――正しくは一億四千九百四十五万キロをへだてている。

これは地球から月までの距離の四百倍よりも少し近い。

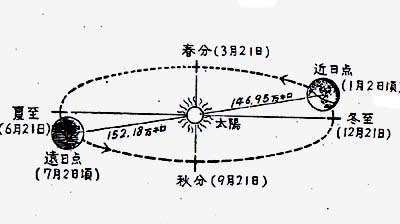

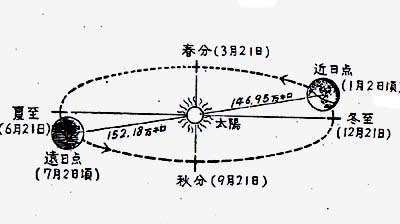

しかし、地球の軌道が円くなく、それに近い楕円形であるため、北半球では毎年一月二日ごろが太陽にいちばん近く、七月二日ごろがいちばん遠い。

この軌道上の点をそれぞれ近日点・遠日点という。

この両日における距離のちがいは五百二十三万キロほどになるが、太陽の大きさは目で見たぐらいでは変化はわからない。

日本で最大速度の汽車は今、時速百十二キロである。

この速度でまっしぐらに太陽に向かったとしても、百五十三年かからないと到着しない。

時速二千キロのマッハ2.2の超音速機でもざっと八年半はかかることになる。 |

近日点と遠日点

近日点では日光が斜めに来るので寒い。

遠日点では直射するので暑い

|

ドイツの物理学者ヘルムホルツは、実験によって、人間が指を切ったり、やけどをしたりした時の感覚は、脳中枢に伝わるのに毎秒三十メートル以上の速度で、そのために瞬間に痛さを感じることを知った。

これを太陽の距離にあてはめて、かりに太陽までとどくほど長い腕の赤ん坊があって、それにさわってやけどしたとすれば、その感覚が脳に伝わってきて、「熱い!」と感じるまでには、老人になって、その前に死んでしまうだろうといった。

ところで、宇宙で最も速いものは光である。一秒間に三十万キロを走り、これを巻尺とすると、地球の赤道を七巻半するほどである。

このすばらしい速度の光でも、太陽から地球にとどくには八分十九秒かかる。

つまり、私たちが見ている太陽は、いつも八分十九秒前のものである。

しかも、太陽の隣りにあるいちばん近いよその太陽(即ち恒星)の光が、地球までどくには四年以上もかかる。(「星の距離」参照)

② 距離を測った苦心

太陽の距離を測ることは、天文学でもむずかしい仕事の一つになっていて、昔からいろいろの学者がこれと取りくんだ。

しかも近代科学の進歩と正確な機械によっても、まだ前に書いた数字―― 一億四千九百四十五万キロより以下のこまかい値を決定するまでになっていない。

この太陽の距離を初めて測ろうとした人は、西紀前三世紀のギリシャの学者、アリスタルコスだった。

彼は、太陽の距離が月の距離の何倍ぐらいあるかを知ろうとして、読者も知っている三角術を使ってみた。

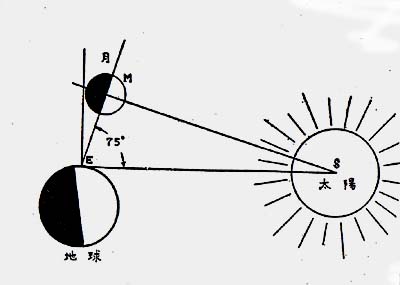

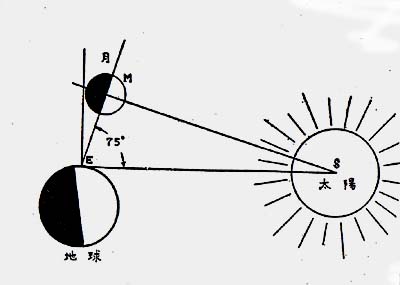

地球上の一点から見て月が、上弦の半月となっていると、この地点Eと、月Mと、太陽Sの中心とを結ぶ線は直角三角形を作り、月の距離はEMに、太陽の距離は斜辺ESにあたる。

もし角Eが測れれば、三辺の長さを知ることができる。

もし太陽が地球に対して、下図のような距離にあるとすれば、角Eは七十五度になるが、太陽が地球から遠ければ遠いほどこの角度は大きくなる。

アリスタルコスは二つの棒を組み合わせて、Eの角度を測って八十七度を得た。

そしてこれを三角図に写して計算し、ESはEMの約二十倍(実は約四百倍)遠くにあることを発見した。

この思いつきは、なかなか賢明で、理論からいっても正しい。 |

アリスタルコスが上弦の月を利用して太陽の距離を測った方法

|

けれど、月の明るい部分と暗い部分の界はぼんやりしているので、実験するのにむりがあった。

西紀前百二十年ごろ、同じくギリシャの学者ヒッパルコスがこの問題を取りあげて、月食の時に月面にうつる地球の影から太陽の距離を測ろうとした。これも満足な結果は得られなかった。

その後二百五十年ほどたってから、プトレマイオスが、太陽の距離を地球の半径の千二百十一倍あると計算して、この値がざっと千四百年もの間、一般に正確なものとして信じられていた。

しかし、コペルニクスはこの距離を地球の半径の千五百倍と測り、十七世紀にはいってケプラーは三千六百倍と測った。

けれど、こういう数字はみんな甚だ不正確であって、一六七三年、イタリヤの学者カッシニになって、初めて今日の値にほぼ近い数字を出すことができた。

カッシニはどういう方法によったのだろう。それにはまず視差について一言しなければならない。

③ 視差ということ

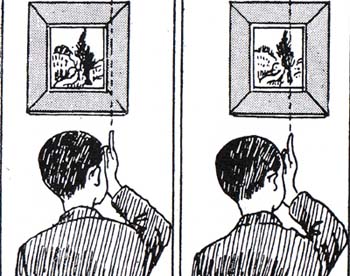

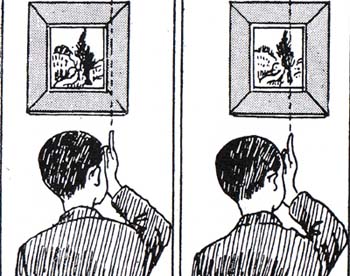

視差とは、ある距離にある物体を二つの違った点から見たときに、その物体の位置が動いたように見える角度のことである。

まず、読者がこぶしを握って人さし指を立て、顔の正面から少しはなして見るとする。

初め右の目をつぶって指を見ると、壁の額に対して少し右の方へ動いて見える。

こんどは左の目をつぶって見ると、少し左の方へ動いて見える。

むろん、指が本当に動いたわけではない。動いたように見えるのは、私たちの二つの目の間隔がはなれていて、右の目と左の目でかわるがわる見たのが原因である。

私たちが初め指を見た点と、次に見た点とはちがっている。

そして指が動くように見えた距離は、目と目がはなれている幅にあたる。

この幅は、人が指の位置から私たちの顔を見さえすればすぐわかる。

こうして、どんな物体でも、それを二つのちがった点から見た時に、左へ右へ動くように見える角度を視差(視角のちがい)という。

そしてその物体が遠くはなれているほど視差は小さくなる。

目の前の指よりも何十メートルかはなれた物体、――たとえば立木などで同じ実験をやってみれば、背景にあるものに対して立木はほとんど動かないので、視差は小さくて、ほとんど発見できないことがわかる。

けれど、もし目と目の間の幅をもっとひろげることができれば、視差ははっきり現われてくるだろう。

といって、むろん目を自由にはなすことはできないけれど、その代りに私たち自身が何メートルか左へ、次に右へ歩いて、二点から立木を見れば、目の開きをひろげたのと同じ結果となる。

諸君が学校で学んだ三角測量の原理はここにある。

遠い立木や建物をCとしてA・Bの二地点からそれぞれCを見た角度を測り、そして基線A・Bの距離を知れば、視差はCの角度として現われる。

そこで三角の図を引いて、Cまでの距離を計算することができる。 |

視差の実験――額に対して左の目をつぶれば

指が左へ、右の目をつぶれば右へ動く

視差を応用した三角術で遠くのものの距離を測量する

|

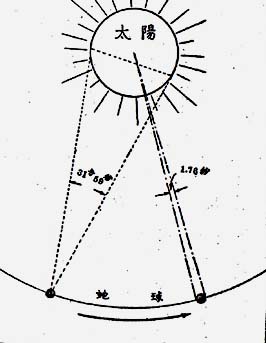

④ 惑星・小惑星をハシゴに

ところで、太陽のように、はるか遠い空にあるものでは基線を長く取らなければならない。

カッシニはこのために、A・Bの二点をパリと、南米の仏領ギヤナの或る土地にえらんだ。

けれど、Cは太陽にとらずに、火星をえらんだ。なぜだろう。

考えればわかることだが、夜の月や星とちがって、昼間の空にらんらんと輝く太陽をじかに見て三角測量をやることなどはできない。

それに昼間の空では、地上の壁とか景色とかにあたる背景がないから、太陽のずれを見きわめることができない。

こうして、カッシニは間接の方法をとった。

まず地球に接近した時の火星をつかまえてCとし、A・Bの二地点から星空を背景にしてその視差を求めた。

そしてそれに火星と地球の太陽からの距離の割合を組み合わせ、理論によって太陽Cの視差を求めて、距離を計算したのである。

太陽の視差は、太陽から見たと考えた地球の半径(視半径)の角度にあたる。

ところで、この方法は橋がかりになる星が近いほどいい。

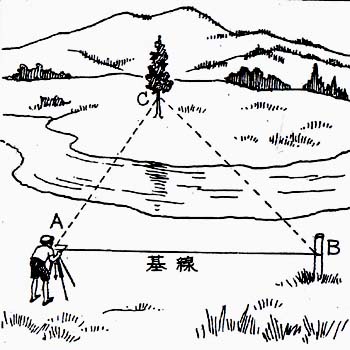

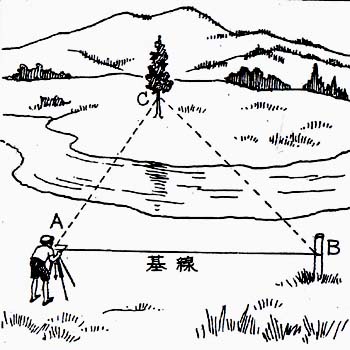

火星よりも地球に近いのは金星である。

この惑星は、太陽――金星――地球と正しく一直線になると、太陽の表面にぽつんと黒い点となって見える。

これを太陽面経過というが、これはめったには起らない。

一八七四年十二月に金星経過があった時に、世界八十ヵ所で、金星の視差を測って、それをもとにして太陽の距離をきめようとした。

しかし、金星をとりまく大気のために太陽に触れる時刻がたしかではなく、あまり満足な結果は得られなかった。(「金星」参照) |

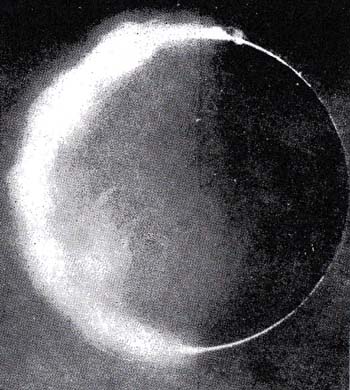

金星の太陽面経過(1921年7月2日)

1874年に起ったこの経過を利用して太陽の距離を測った。

金星のまわりの白い光は金星の大気の輝きである。

|

その後一八七七年八月、イギリスの学者ギルが火星の接近をねらって、遠く大西洋のアセンションという島まで出かけて観測した結果、太陽の距離が非常に精密に求められた。

しかしその後、エロスという小惑星が火星よりもはるかに地球に近づくことが知られたので、一九〇〇年と、更に一九三〇年の最接近(二千六百万キロ)の時を利用して、世界の各天文台が太陽の視差を出し、それを比べて距離を計算した。

これにより、ギルの得た値はいっそう詳しくなった。(「小惑星」参照)

その時の視差は八・七九〇杪だった。今では八・八〇秒を採用して、それが一億四千九百四十五万キロに当る。

けれど、前にも書いたとおり、これにつづく、こまかい数字は、学者によって多少ずつちがっている。

⑤ 大切な天文単位

それにしても、学者はなぜそんなにまで苦心して太陽の距離をこまかく出そうとするのだろう。

「約」で満足していてはいけないのか。いけない! 太陽の距離は、天文学でいろいろの計算のもとになるからだ。

太陽の距離が正確にわからないと、地球を初めすべての惑星の軌道の半径を正確に知ることができない。

また、それに少しの計算ちがいがあっても、(月以外の)あらゆる天体の距離が狂ってくる。

太陽の距離は、天文単位といって、特に太陽系内の距離をいうのに用いられる。

ふつうに地球・太陽の距離は一天文単位、その倍は二天文単位という。

光が一天文単位を走るに、ほぼ四百九十九秒(八分十九秒)かかる。

従って、太陽の光はこれだけかかって私たちの目にとどく。

太陽にいちばん近い水星は、太陽からの平均距離五千七百八十七万キロで、〇・一三八七一天文単位。

いちばん遠い冥王星の平均距離は約五十九億キロで、約三九・五天文単位である。

つまり太陽と地球の距離のざっと十倍にあたる。

3 太陽の大きさ・重さ top

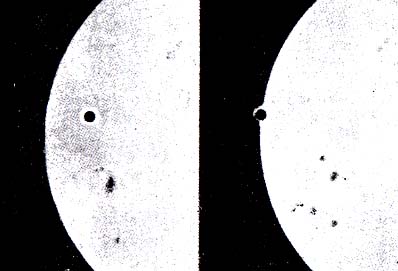

① 直径と視直径

太陽の距離がわかれば、三角測量によって、その直径を求める。

それは平均約百三十九万キロで、地球の直径の約百九倍に当る。

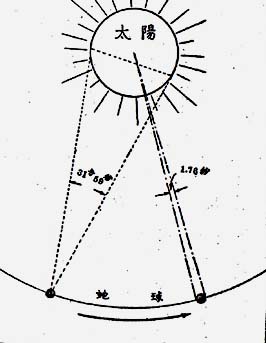

これは本当の直径(実直径)だが、見かけの角度で表した視直径(又は角直径)は、平均三十一分五十九秒である。

しかし地球の軌道が楕円形なので、前にもいったように、太陽は近くなったり遠くなったりして、暦にある「日・最近」と「日・最遠」では平均の直径の六十分の一、つまり三十二秒の差となる。

太陽から地球を見るとすれば、視直径は一・七六秒である。

これは太陽の視差八・八〇秒を二倍して得られる。

これで太陽の視直径で割っても、百九の数字が得られる。 |

地球から見た太陽の視直径=31分59秒

太陽から見た地球の視直径=1分76秒

|

② 表面積と体積

太陽の表面積は、地球の直径の倍数百九を二乗すれば得られる。約一万二千倍である。

そして体積は、同じ百九を三乗すれば出るので、約百三十万倍である。

これは太陽の中に、地球が百三十万個もつまるわけで、一時間毎に地球だけのかたまりをせっせと運びこんだとしても、太陽ほどの球を作るには、約百五十年はかかることとなる。

③ 質量と密度

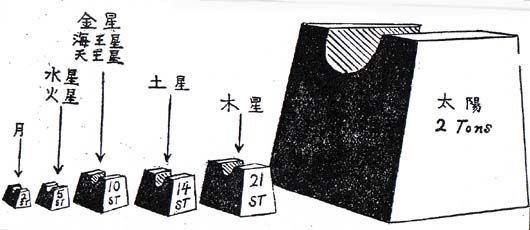

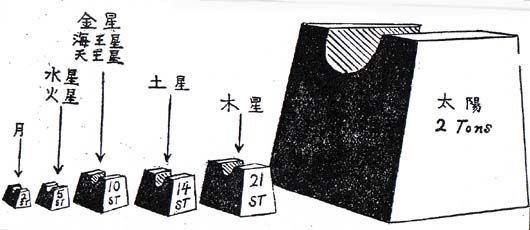

|

体重16ストーン(1スト-ン=14ポンド)

|

左図の人間が太陽と諸惑星へ行くと、このように目方がかわる

月では2st、太陽では2トン

|

物体の質量と重量(目方)とは、正しくいうと、区別しなければならない。

地球上の物の重さは、その物を引く地球の引力にもとずいている。

月の表面重力は地球の約六分の一なので、同じ物でも月へ運べば重さが六分の一にへる。

こうして重さというものは、一定不変ではないことがわかる。

ところで、質量というのは、その物体のふくむ物質の量で、その物質がつまっている密度が大きいほどそれが大きい。

そして引力によって変化することがない。質量百グラムの物はどこにあっても、――たとえ、月に運んでも百グラムある。

しかし、引力の法則によって、質量の大きい物ほど引力が強く働くので、その物の重さも大きくなるわけである。

それで、ふつうには質量と同じ意味で、「地球の重さ」、「月の重さ」などといっている。

この意味で太陽の重さは地球にくらべて、三十三万三千倍にあたる。

体積は萠にいったように、地球の百三十万倍もある。

そうすれば重さもそれだけありそうなものなのに、ちがうのはなぜだろう。

それは、太陽が地球のような固体でなく、ガスの球であるためである。

太陽の質量をその体積で割ると、密度が〇・二五六と出て、地球の密度一に対して四分の一に当ることがわかる。

更に計算によって、水の一・四一倍であることもわかる。

ただし、太陽の中心部ではガスがぎしぎしに密集しているので、密度は水の百十一倍という大きさであるという。

④ 絶大なる引力

次に、太陽の重さをトンで現わすとすれば、二の次に“0”を二十七、ぞろりとつづけなければならない。

このものすごく重い太陽の絶大な引力で、太陽系の全部の天体がささえられているのである。

たとえば、私たちの地球は、約一億五千万キロの空間を隔てながら、毎秒三十キロを走る直線のコースから、毎秒一インチの九分の一ずつ太陽の方へ引っぱられている。

同時に遠心力で太陽から遠ざかろう遠ざかろうとしているので、この力の釣合いから、楕円形の軌道をえがいて太陽をめぐることとなる。

かりに太陽の引力がなくなるとすれば、地球はまっすぐに、はてしもない空間へ飛び去るだろう。

ほかの惑星も同じことである。 |

かりに太陽の引力の糸が切れれば、その瞬間に各惑星は楕円形の

軌道をはなれて永久の直線運動に移り、無限の天外へ飛び去るだろう

|

かりに、この目に見えない太陽の引力をワイヤーに変えて、地球をささえるとすれば、地球の全表面に、電線ぐらいのワイヤを半インチの間隔で結びつけ、それを今にも切れんばかりに、思いきり強く張らなければならないということである。

太陽の表面重力の強さは、地球面の約二十八倍である。

だから地球の重さ百ポンドの物は、太陽では二千八百ポンドとなる。

かりに人間が太陽に行けたとしても、たちまち体重が二十八倍になって、腕は鉛のぽうのように持ちあがらないばかりか、自分の目方でぺちゃんこにつぶれてしまうだろう。

そして、この引力にさからって太陽から脱出するには、毎秒六百十八キロの速度を出さなければならない。

地球では毎秒十一キロである。

4 太陽の光と熱 top

① 太陽は何燭光が

さてこの世の中で最も明るいものが太陽であることはいうまでもない。

われわれが、最も強い電灯の光を太陽にむかって目のまえにすえたならば、電灯の光は黒くしか見えないのである。

太陽の光を燭光でいうと、晴れた日に頭の上から照らす光は、六万燭光の電灯を一メートルの高さにつったほどである。

しかも太陽は、一億五千万キロを隔てたところから、これだけの光を、地球の半面(昼の部分)に与えている。

太陽 全体の光は、一五七五の次に、○を二十四つけただけの燭光に相当している。

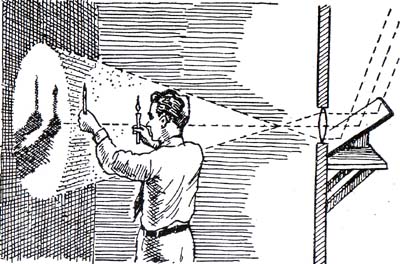

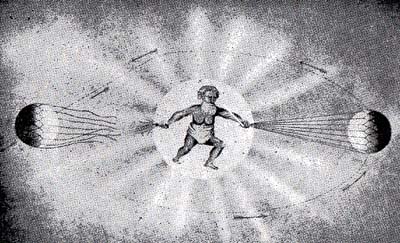

② 燭光を測るには

一燭光というのは、六分の一ポンドの鯨ローソクが放つ光の量である。

この標準ロウソクで太陽の燭光を測るのは、割りあいにわけなくできるのである。

それは、天頂に近いときの太陽の光を鏡に反射させて暗い室内へ導き、レンズを通じて白い壁に写す。

たとえば、レンズが直径半インチであれば、太陽の円い影は直径一フィートに写るようにする。

そこで鉛筆ほどの短い棒を壁の正面に立てると、その影が写る。

次に、ロウソクをともして、鉛筆のうしろで、前うしろと動かして、その光で写る影が、太陽の光で写っている影と同じ濃さに見える位置をきめる。

するとこの場合では壁から一メートルはなれたところに写る。 |

太陽が何燭光であるか室内で測る方法

|

そして、これから計算して、天頂近くにある太陽の明るさは、一メートルはなれたローソクの明るさの約六万倍、即ち約六万燭光にあたることがわかる。

もっともこれには地球の空気と、また鏡とレンズの反射によって、日光の弱まることも計算に入れなければならない。

③ 熱量と温度

次に、これほどに強い光を放つ太陽が、莫大な熱量を待ってっていることはいうまでもない。

熱量の単位にはカロリを用いる。

一カロリーというのは、一キログラムの摂氏0度の水の温度を一度高める熱である。

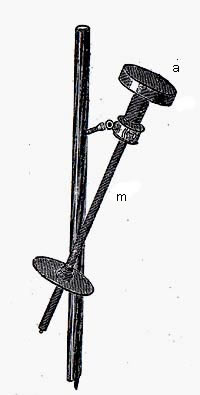

これを測るには、太陽測熱計という器械を用いる。

もし空気の影響がないものとすると、太陽が一分間に一センチ平方の面積を直角に照らす熱量は、一・九カロリーである。

これは太陽の熱量を測るための基本の値で、太陽常数という。

またカロリーの代りに馬力で表わすと、一平方メートルにつき九万馬力で、これは毎時七卜ン半の石炭を炊くのと同じ熱量に当る。

この熱量は、地球の全表面では一分間に二六に〇を二十八つけただけのカロリーとなる。

しかし、地球をつつむ空気がその熱の一部を吸収するので、実際にはこの二分の一、又は三分の一をうけていることになる。 |

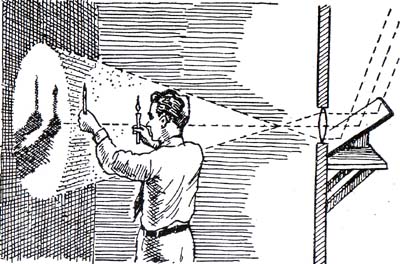

太陽測熱計―― aは表面を黒く塗った

薄い銀の箱で100グラムの水が入る。

mはaにさしこんだ寒暖計。aを一定の時間

日光にあてると、mで温度がわかる

|

太陽の熱線が集るとフラスコでも点火する

|

そして、直射をうけているところは赤道の真上だけである。

また、太陽自身としては、その光と熱の二十二億分の一を地球に与えているにすぎない。

しかも、もし地球の表面に、直径三キロ半の氷の塔を立てて、高さは太陽までとどくものとすると、わずか一秒間で溶けて、八秒の後には蒸発してしまうだろうという。

この熱量であるから、太陽の温度は、表面で摂氏六千度、中心では約二千五百万度に達する。

もし旧五十銭銀貨をこの中心温度までに熱したとすれば、何千キロ四方の生物は残らず焼け死ぬだろう。

では、この驚くべき熱の原動力はいったい何から生じるのだろう?

それは後に考えることとして、次に太陽の正体を調べてみよう。

それについては、まず分光器の話をしなければならない。

5 分光器の魔術 top

① 太陽の正体をあばく

望遠鏡は、はるか遠くにあるものを目の前に近よせ、肉眼に見えにくいものを明らかに見せる。

天文学が今日のように発達したのも、半ばは望遠鏡の力によるといえる。

しかし、決してそれが全部であるのではない。ほかにも幾つかの観測器械が発明されて、望遠鏡を手伝っている。

その中でも、最も驚くべき器械は分光器(スペクトロスコープ)である。

この発明がなくては、太陽初めすべての天体がどんな元素で成り立っているか、永久にわからなかったろう。

まことにこれは、観測器械の魔法使だといえる。

② スペクトルの発見

まず引力の『法則を発見したニュートンは、白い光が七色の組み合せから成っていることを初めて発見した。

それは一六七二年のことである。

彼は日光をプリズム(ガラスの三角柱)を通過させて、七色の帯に分解し、これをスペクトルと名づけた。

また、ぎゃくに七色を正しい割り合いでまぜて、それが白い色になることをも実験で知った。

スペクトルは、紫・あい・青・緑・黄・オレンジ・赤の順であるが、七色が隣りどうしでまざり合い、自然と色が移っていく。

この七色はいろいろ性質のちがった光線が、プリズムを通る時に、強く曲がるものもあれば、弱く曲がるものもあって、屈折率がちがうため、初め太陽という一つの光源から一緒に出発しても、プリズムをとおって、それぞれの方向に屈折すると、一定の位置と順序にならんで、持ちまえの色をあらわす。

この色の帯を連続スペクトルという。

そして、これは太陽の光ばかりでなく、白熱した物質の光もみな同じ連続スペクトルをあらわす。 |

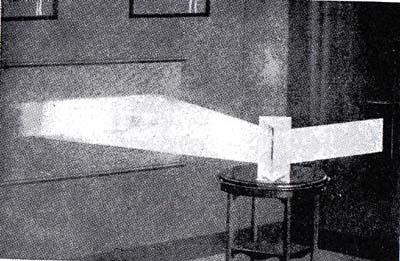

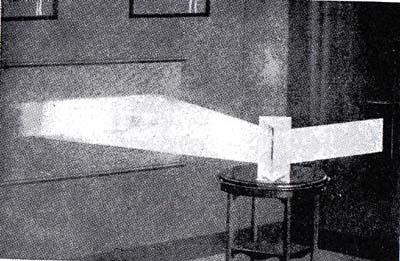

窓の細いスリットから入った日光をプリズムで分散して

スクリーンに写し出した七色の帯一連続スベクトルという

|

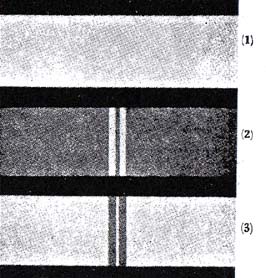

ところが、このスペクトルには七色の帯以上に秘められた謎の線があった。

ニュートンはまだそれに気がつかなかった。この秘密を発見したのがドイツのフラウンホーファーである。 |

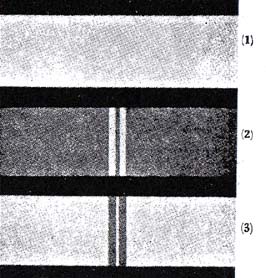

太陽の連続スベクトルに現われた暗線(フラウンホーファー線)

この発見によって太陽のふくむ諸元素がつきとめられた

|

③ 暗線の行列

フラウンホーファーは貧しいレンズ磨き工から、光学の大家となった人だが、一八一四年、二十七歳の時に、暗い部屋の中へ細いスリット(隙間)から日光を導いて、プリズムにあて、そのスペクトルを細い望遠鏡でしらべてみた。

すると、どうだろう!

七色の帯ばかりでなく、いろいろの太さの黒い線(暗線という)が五、六百本もいろいろの間隔で平行してならんでいた。

この発見にひどく驚いて、その後いくたびか実験してみると、どの暗線の位置もいつも一定していた。

それで今でも、こういう暗線をフラウンホーファー線といい、暗線の現われているスペクトルを不連続スペクトルと名づける。 |

フラウンホーファー

|

キルヒホッフ

|

しかし、ブラウンホーファー線は、約半世紀の間はいろいろの色のしきりを示す線ぐらいに考えられていた。

ところが、一八五九年に、ドイツの二人の物理学者キルヒホッフとブンゼンが、分光器によってこの日光の暗線にひそむ秘密をつきとめた。

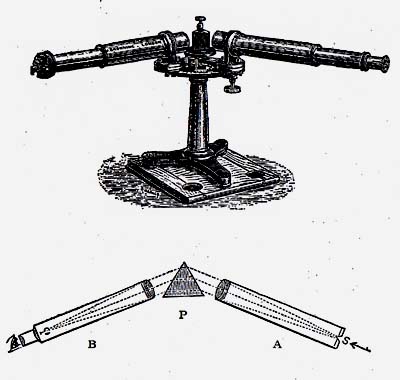

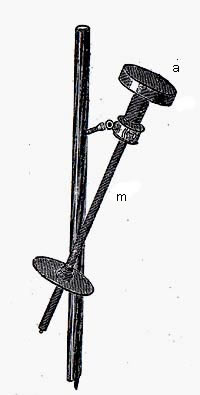

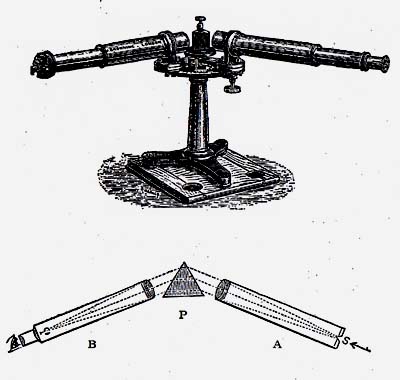

分光器は、図のように中心のプリズム(P)、調整筒(A)、観察望遠鏡(B)を組み合わせてある。

Aは発光体の光を導きいれるスリッ卜(細長い隙)と凸レンズとから成り、Bは接眼レンズと対物レンズとから成っている。

Aのスリッ卜からはいった光はレンズで平行となってプリズムにあたり、それで分散されたものが、Bのレンズで筒の中にスペクトルの像を結ぶ。

それを接眼レンズを調節して観察するのである。

接眼レンズをカメラに変えればスペクトルの写真がとれる。この分光器を分光写真儀という。

さて、この分光器を用いて、二人の学者はどんなことを発見しただろうか。 |

実験室用の簡単な分光器

P プリズム、 A 調節筒、 B 観察望遠鏡

|

④ 解けた暗線の謎

二人はまず、固休を白熱した光も、とかした金属のような液体の光も、又ごく高温の気体の光もすべて、七色の連続スペクトルを現わすことを知った。

次に比較的低温のガスの光は、スペトルにただ幾本かの光った線(輝線)を現した。

たとえば、アルコールランプの炎に食塩をふりまくと、炎の色が黄になる。

その光を分光器で調べると、黒地に二本の縦の平行線が現われて強く黄に輝いた。

これはソジウムガスの輝線である。終りに、ランプの後ろから白熱した光源の光を導き入れると、その現わす連続スペクトルの面で、ソジウムの輝線が前と同じ位置で二本の暗線に変った。

この実験はどんな元素を用いても同じことで、初めスペクトルに現われる輝線の行列の位置は元素によっていつも一定しており、そして連続スペクトルに暗線となって現われる時の位置もぴたりと一致していた。

これは、比較的低温なガスが、光源にふくまれる同じ元素の光の通るのをさえぎり、さもない他の元素の光はみな通過させる結果であると判断される。 |

(1)白い光の現わす連続スベクトル

(2)ソジウムの炎の現わす黒地に二本の輝線

(3)連続スペクトル面で輝線から変った暗線

|

イギリスのターナー教授はこの現象を実にうまく説明している。

たとえば、マルセーユの港に汽船がついた時、フランスの警官が下船口に立っていて、フランス人の乗客の下船を禁じた。しかし、ちがった国籍の者を留める権利はないから、ほかの乗客はぞろぞろ下りてくる。

出迎えにきていた人たちは、フランス人が一人も現われないのを見て、

「ハハァ、フランスの警官が来ていて留めているのだな」と思う。

この場合、フランス人の乗客は即ちソジウムの光で、それが暗線になるので、ソジウム蒸気の警官が立ちふさがっていることがわかる。

⑤ 太陽のふくむ元素

さて、キルホッフとブンゼンとは、日光のスペクトルに生ずる暗線も以上のものと同じ意味のものであると解釈した。

即ち太陽をつつむ大気にはいろいろの元素があって、それらが光源の太陽から発する自分自分の元素の光を吸収するため、それがスペクトルに無数の暗線の行列となって現われているものと解釈した。

こうして実験室でいろいろの元素のスペクトルを作り、その現わす輝線の行列の位置を、日光スペクトルの暗線の行列の位置と比べることにより、太陽がどんな元素から成り立つているかが明らかになった。

たとえば、日光スペクトルの中の或る暗線の行列の位置が、ソジウムの輝線と一致していれば、太陽大気にソジウムがふくまれている証拠であるというふうに。

まったく驚くべき、また興味深い発見であるというほかはない。

こういう研究が進んだ結果、現在では日光スペクトルが示す暗線の数は二万本以上にのぼり、そのうち地上にある九十二種の元素が太陽に存在することが確実になった。

最も分量の多いのは水素で全体の三十五パーセントを占め、ヘリウムがこれにつぎ、残りはカルシウム、鉄、ナトリウム、ニッケル、マグネシウム、コバルト、珪素、アルミニウム、チタニウムの順序である。 |

(1)太陽スベククルのソジウムの暗線

(2)ソジウムの輝線と一致するを示す

|

地上では、金属・鉱物となっているものも、太陽の物すごい高温度ではすべてが気体に化しているわけである。

しかしこれは表面についてのことで、他の元素も太陽の奥深くにあるか、または、非常に微量だろうと考えられている。

⑥ 驚くべき分光太陽写真儀

スペクトルの写真をとる分光写真儀は、これは大望遠鏡に連接して、惑星や恒星のスペクトルをとるのにも用いられる。(「火星」の写真参照)

分光器が恒星の研究にいかに役だっているかは、そのくだりで述べる。

しかし最も驚くべき器械は、ウィルソン山天文台のヘール教授が発明した分光太陽写真機である。

これはまず分光器のスリッ卜で太陽の像を細く切りとり、その光を後方のプリズムで分解して、スペクトルをその後方の板面に作らせる。

この板にはいっそう細い第ニスリットがあって、スペクトルのほかの光を締め出し、一本の線だけを通過させるので、単一の光になる。 |

角形の分光太陽写真儀

シーロスタットで太陽のを屋外から導いて

スペクトルを写す装置のもの

|

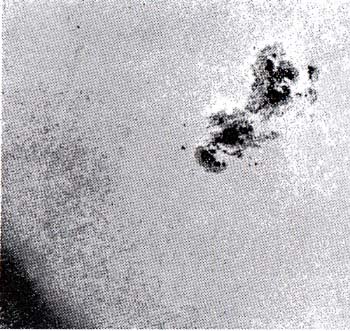

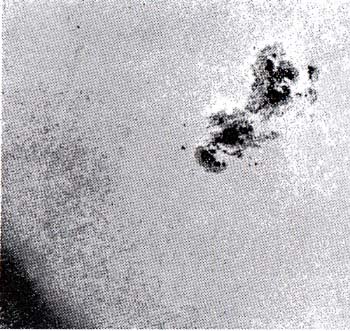

太陽の光球面に見られる粒状斑と黒点の群

|

そこで、この光で第二スリットの後方にある写真の感光板に第一スリットからはいる像を写す。

そして第一スリットで太陽の像をすべらせ、同じ速度で感光板をすべらせると、遂には太陽の完全な円い像の写真ができる。

その時にえらんだスペクトル線によって、たとえば水素の光だけによれば、太陽面の水素ガスがどういうふうに分布しているかがわかる。

ふつうの太陽写真では黒点と白斑だけしか写らない。

この発明によって太陽物理学が急速に進歩した。ヘールは更に太陽をじかに観察する分光太陽鏡をも発明した。

太陽の像を実験室まで導く装置がへリオスタッ卜(太陽鏡)で、太陽の動きと共に回転する。

それを改良し像が動かぬようにしたのがシーロスタッ卜でスペクトル研究に用いる。

6 太陽の黒点 top

① 光球の表面

|

大黒点現わる!――上の黒点だけでも地球数個を

スッポリ呑みこむ大きさである

|

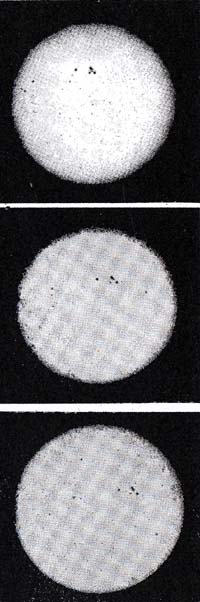

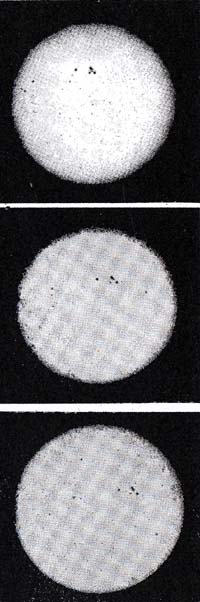

大黒点の変化(2日間)――中央上の黒点は地球の大きさ

|

次に太陽の表面を観察しよう。私たちが目を細くすると見える太陽のぎらぎら光った球を光球という。

その外がわは、ほとんど透明な大気でつつまれている。

この光球へ望遠鏡を向けてみよう。といっても、月を見るようにはいかない。

じかにはサングラスという黒いレンズを眼鏡に重ねて見るか、間接には、白い厚紙をはった投影板に映すか、または室内のスクリーンの面に導いて大うつしにして見るかする。

さもないと、目にやけどする。

そうして光球を見ると、これは、なめらかな、まばゆく輝く円板ではなくてふちがある。

中くらいの望遠鏡で見ると、これは沸きたぎるかゆのようなブツブツで、たえず動き、大きくなったり小さくなったりしている。

このブツブツを粒状斑というが大きなものは直径五百キロから千キロもあるという。

しかし、これは光球が固くて、その表面にある斑点のようなものではない。

太陽はあらゆる元素が白熱したガスとなっている球で、こういう粒状斑は、そのガスが内部から噴きだしている雲のようなものであるらしい。

② ホクロみたいな黒点

しかし、すぐ目につくのは、あちこちにホクロのように散在しているいわゆる黒点である。

その位置は、たいてい赤道を北か南にはずれた緯度十数度のところである。

形や大小は不規則である上に、たえず変化しているが、中央部の暗いところを暗部(アンブラ)といい、へりのやや明るい部分を半暗部(ペナンブラ)という。

しかし、これも一定していない。

半暗部が暗部を横ぎって橋をかけたりすることもある。

大黒点となると暗部の大きさは、小さいもので八百キロ、大きいものとなると、八万キロに及ぶものも決してめずらしくない。

直径約一万三千キロの地球がいくつも並んで呑みこまれる大きさである。

そして、くすべたガラスや黒フィルムでのぞくか、日の出・日の入りのまぶしくない太陽面には肉眼でも見ることができる。

小さい黒点は多くは一日、長くも二日から四日で消えるが、こういう大黒点になると、形を変えながらも数週間は見えている。

しかし、それ以上残っているものは稀れである。

黒点を初めて望遠鏡で発見したのもガリレオで、太陽が自転していることもこれによって知れた。

即ち、黒点が光球の面と共に左から、右へと回転して行き、右のへりでかくれ、しばらくして左のへりから現われてくるからである。

そして、分光写真儀でいろいろしらべた結果、赤道の部分では二四・六日で一回転し、北へ南へ遠ざかるにつれてそれが遅くなることがわかった。

自転の平均は二十七日である。

(太陽には公転というべきものはないが、しいていえば、銀河系の中心のまわりを公転している)

黒点がふえたり減ったりするには周期があって、ほぼ十一年毎に極大になる。

しかし、これには例外があって、短い時には七年、長い時には十七年で極大となったこともある。

これは太陽内部の活動の周期にともなっているものらしい。

こういう周期の初めには、黒点は太陽の赤道から南北にはなれる部分に現われ、終りになるほど赤道に近く現われる。

では、こういう黒点の正体は何だろうか。 |

黒点の移動と大きさの変化

上より順に5月25日、26日、27日(1938年)

|

③ 黒点の正体

水素の光だけでとった写真を見ると黒点のまわりに、水素ガスの大きな渦巻が白く輝いて現われている。

これを白斑という。へ-ル教授は、黒点は、地球の海面に起るたつ巻のように、太陽の外層に生じたジョウゴ形の大渦巻で、その中を水素のガスがぐるぐる回りながら深いところからのぼってくると、遠心力でひろがって温度が下る。

それで光が弱くなって、まわりの白斑に対して黒く見えるのだと解釈した。

また黒点からくる光を分光写真で調べると、そのスペクトルの線が何本にも分れている。

これは物理学でゼーマン効果といって磁力のために生じるものである。

ヘールは、これは太陽のガス物質が何千度という高温のため電気を帯びているからで、大渦巻の黒点では、ちょうどコイルに電流を通じたのと同じように、非常に強い磁気を生ずるものと解釈している。 |

黒点の磁力で生じた水素ガスの渦巻

|

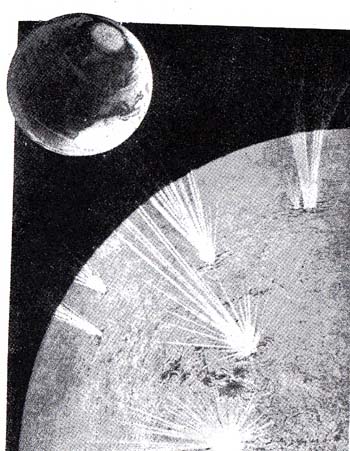

④ 黒点が地球に与える影響

こういうわけで、黒点は太陽面の活動の目安になる。

黒点が多いときには、太陽から地球へ電波や電子が盛んに飛んでくるので、北極や南極のオーロラ(極光)が現れたり、磁気嵐といって、羅針盤の針が狂ったり、短波の無線が乱されて、まったく通じなくなったりする。

これを五十二日毎に起ることを発見したアメリカの学者の名によりデリンジャー現象といっている。

なお黒点のまわりに強く白く光る白斑は、黒点のできる前に現われる。また、白斑だけで終るものもある。

そして、オーロラや磁気嵐を起す電子は、白斑から飛出すものと考える人もある。

こういう黒点が気象の変化に関係があるかどうかということは、たしかには知れていない。

実験によると、黒点の多い年はかえって温度が平均二度下がる。

これはたいした変化とはいえない。穀物の良くできる年も太陽の黒点が少いことが注意されている。

たとえば、アメリカのアイオワ州では、太陽の黒点の少い年には多い年より、穀物が一エーカー当りで、平均四ブッシェル(一ブッシェルは八ガロン)多いという統計ががている。

しかし、中には多くの樹木の年輪を研究して、太陽黒点の多い年には、それが多くない年よりも発達がいちじるしいことを認めている学者もある。 |

幕状のオーロラ

南極探検家・スコット大佐の南極探検でのスケッチ

|

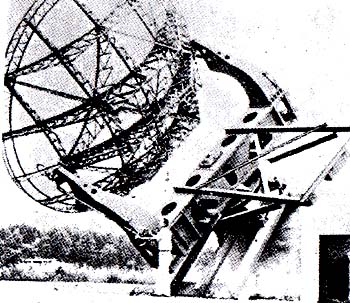

⑤ ラジオ天文学

昔、ギリシャの哲学者ピタゴラスは、宇宙は地球を中心とする透明の球から成り、各層に月・太陽・五つの惑星が一つ一つくっついていて、球の回転につれて微妙な音色を発するものと考え、地動説の時代になっても、ケプラーは各惑星の発する音を音階に分けていた。

ところが、この空想は最近になってある程度まで事実となって現れ、ラジオ天文学という新分野を生むに至った。

これは、強力な電波反射鏡を装置して、太陽や、銀河の方向からくる超短波をキャッチして、それを増幅し、スピーカーで聞くと、ザッ、ザッ、ジャー、ジャーという雑音や、ウォー、ウォーという狼の遠吠のような音が聞える。

銀河でも特に銀河系の中心方向にあたるいで座が最も強く、はくちょう、カシオペヤ、オリオン、大いぬ座からも聞え、銀河系の端の方ほど弱い。

また、かっての超新星(「新星」参照)が出現した場所や、そのなきがらが星雲になっているものと関係があるかも知れないという。 |

太陽から来る超短波をとらえるパスケット形の電波反射鏡

|

まだ研究の初期ではあるが、驚くべき発見だというほかはない。

前の写真の反射鏡はバスケット型といい、東京天文台に装置してあるような、縦横の枠からなるものをビーム型といっている。

⑥ 太陽の大気

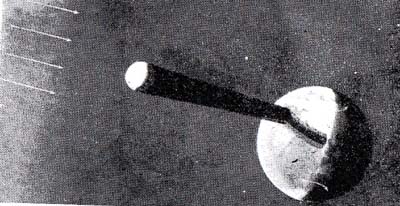

太陽の外まわりを包む大気は、まったく透き通っており、光球がギラギラまぶしく輝いているので、ふつうには観察することができない。

皆既食で光球が月の黒玉でかくされた時に、そのへりからもれる赤い色の水素の炎がわずか見てとれるだけである。

けれど、ヘールの発明した分光太陽写真儀は、この大気のごく薄い光だけを孤立させて、写真に撮ることに成功し、それも皆既食の時に限らず、いつでも観察できるようにしたのである。

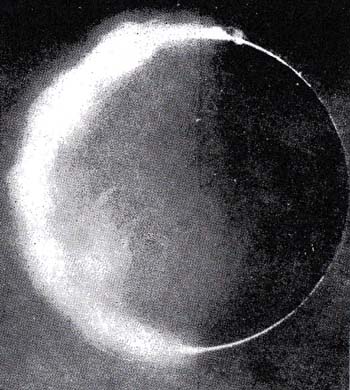

⑦ 反彩層と彩層

|

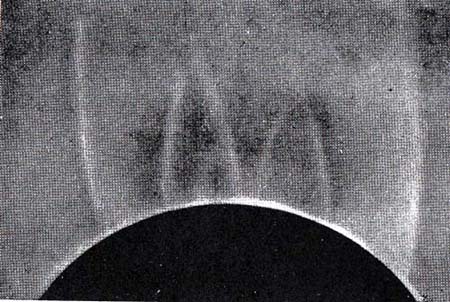

閃光スペクトル――皆既食の瞬間に反彩層に現われる

|

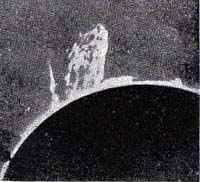

彩層から噴出した紅炎(プロミネンス)――高さ225,000キロ、

白丸は地球の大きさの比例を示すもの

|

学者は、太陽の大気を反彩層と彩層に分けている。

反彩層は光球のすぐ外がわのガスの層で、厚さが約二百キロある。光球から出てくる光の一部は、この層で吸収される。その結果、太陽のスペクトルに暗線ができるのである。

皆既食で光球が月にかくされる時までは、太陽のスペクトルは、連続スペクトルの上に暗線が行列しているが、完全にかくれると、その瞬間に連続スペクトルが突然消えて、今までの暗線が反転して輝線となり、ほんの二、三秒間パッとひらめく。

これが閃光(フラッシュ)スペクトルで、この層のガスの光だけで生じるものである。

次に、この層の外をとりまく彩層は、名の通り紅いろの美しい層で、厚さ数千キロに及ぶ。 |

これは水素、ヘリウム、カルシウムのガスから成るが、真紅の色は水素ガスが高温になると発するもので、且つ、ここからギラギラ光る真紅の炎が高く噴き出ているのが見える。

これが紅炎(プロミネンス)と呼ばれるものである。

⑧ 美しい紅炎

紅炎というと燃えている赤いほのおのようだが、燃えているのではない。

電灯のフィラメントが輝く力と同じように輝いているのである。

しかし、うまい訳語がないので、こう名づけている。

これは「毎秒何百キロという猛烈な速度で、高さ十万キロから二十万キロ以上にも噴き上げて、じつに壮観をきわめる。

こういう爆発は黒点のエネルギーがほとばしるために起るものと考えられている。

紅炎を、皆既食の時に限らず、いつでも観察できる方法を考えたのが、ヘールの分光太陽写真儀の発明となった。

前に述べた単光写真をとる場合に、太陽の像の光球の部分を、円い金属板でかくして人工日食を造り、第二スリットを紅点の出すスペクトル線のところにおくと紅点の写真がとれるのである。

また分光太陽鏡では、黒点と紅点の急激な変化を肉眼で観察できる。

⑨ 神秘なコロナ

|

皆既日食に見られる彩層と内部コロナ、外部コロナ

|

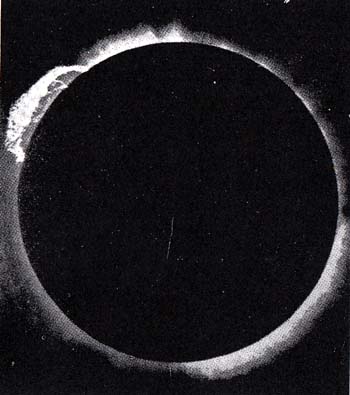

壯厳をきわめた皆既食(1919年5月29日)――左上に巨大な

紅炎が噴出している(長さ50万キロ)。右下は内部コロナ

|

終りは、太陽の最も外まわりをとりまくコロナ(光冠)である。

皆既となった瞬間、真珠いろの光を巨大な花のように天の八方へひろげる神秘な光である。

長さは数百万キロにも浹ぷが、その時の黒点の多い少いによって、大きさや形が変わる。その内がわに内部コロナという青みがかった淡黄いろの部分がある。 |

コロナの正体は、太陽から噴き出した宇宙塵が遠くまでひろがっているものらしい。

それが光球の光を反射して連続スペクトルを現わし、中に水素ガスの輝線がまじっている。

しかし、まだわからない問題が多い。コロナの光は光球の光の、百分の一ほどの強さしかないので、以前は皆既食以外の時は見えなかったが、一九三五年に、フランスのリオ教授が発明したコロナーグラフという望遠鏡により、いつでも観察できるようになった。

これも円板で太陽の像をかくし、コロナのることもできる。

わが国では乗鞍岳にコロナ観測所を建てて、諸外国のものと連絡して観測を行っている。(「口絵」参照)

7 太陽の生命 top

太陽のいろいろの性質は以上で大体わかった。

そこで考えたいのは、太陽の莫大なエネルギーの源が何であるか、その光と熱はいつまで保たれるかということである。

これは地球初め太陽系全部り運命を左右することで、太陽の生命が短くては大変である。

それで、これまでもいろいろの学者がこれに解釈を与えてきた。

① 流星説と収縮説

まず、一八四八年にドイツの学者マイヤーは、この熱量の大部分を太陽面に落下する流星にあると考えた。

しかし、それでは太陽の質量は当然増してゆき、従って引力も増していって、太陽をめぐる諸惑星の速度が早くなることになる。

それで、この流星説は破れた。

同じくドイツの物理学者ヘルムホルツは、一八五四年に、太陽は収縮をつづけながら、エネルギーを放出してその光と熱をおぎなっているという学説を発表した。

そして、太陽はこれによって過去には二千二百万年以上の生命を保ちつづけ、未来も一千七百万年は永続するだろうと計算した。

けれど、これは地質学者が、地球の年齢を約二十億年と推算しているのとひどく食いちがって、太陽は地球が生まれない前、すでに熱と光が種ぎれになってしまうことになる。

② 自然の原子エンジン

この問題は二十世紀に入って原子物理学の急速な進歩から解決されるにいたった。

即ち、エネルギーは原子力の活動だということである。

太陽の深部は二千五百万度という恐しい温度で、従って気圧も非常に高い。

それで、ガスの分子はことごとくこわれて原子となり、原子もまた原子核と電子とばらばらになっていて、その結びつきがたえず変わり、他の原子になる。

太陽にいちばん豊富な水素原子は、四つのものが結びついて一つのヘリウム原子になるが、その重さはもとの水素原子四つよりも軽い。

この減っただけの物質の量が変って、莫大なエネルギーを輻射する。

これは質量の輻射といって、アインシュタインの相対性原理にもとずくものだが、今では、水素爆弾で実験ずみである。

このように、太陽は自然の原子エンジンで、一秒毎に約四百万トンの物質をエネルギーに変えている。

それは四兆個の原子爆弾に当る。地球はそのごく一部分を恵まれていて、毎秒約一千個の爆弾をみまわれていることになるが、それでも一年間には、石炭の出すエネルギーの数百万倍に当る。

しかも太陽がたえず水素を食っていっても、今と同じエネルギーは百億年は保つだろうという。

これが太陽の生命である。もっとも最近の説では、太陽は数十億年もたつと、温度が昇って、地球の表面は摂氏百度(金星の温度)になるという。

これはむろん地球の生物の運命の問題だが、数十億年の未来のことであるから、読者よ、まず安んぜよ。 |

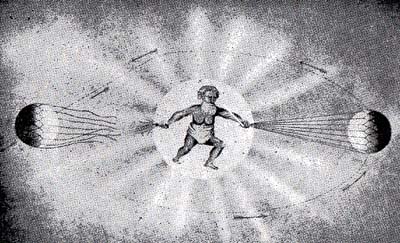

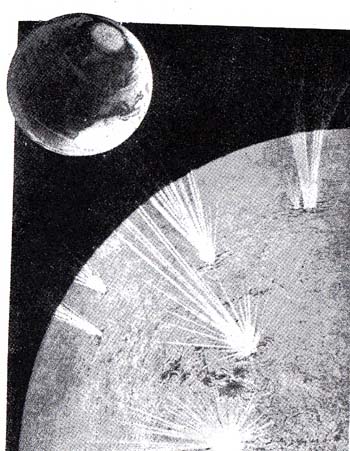

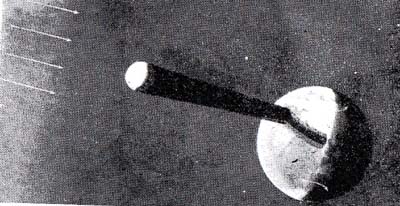

黒点から電子が原子爆弾のように地球へも飛んでくる

|

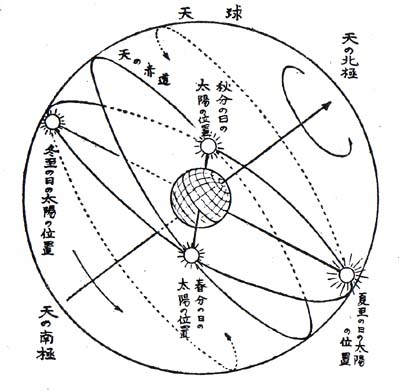

8 太陽の見かけの運動 top

① 日周運動と年周運動

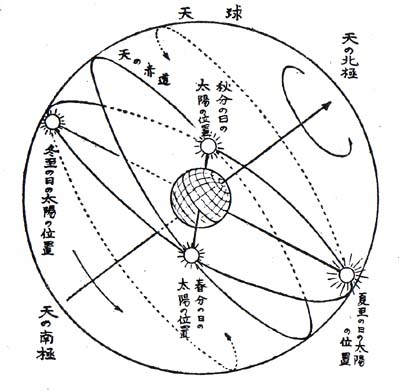

|

中国の元時代の天球儀

軸の傾きと天の両極、赤道、黄道などを見たまえ

|

太陽の年週運動一春分から夏至をこえて秋分まで北半球の空を行く

左の写真の天球儀と似ている

|

太陽も実際には一定の速度で一定の方向に動いているのだが、日常生活ではわからない。(「星の運動」参照)

しかし見かけの運動は、私たちが毎日、毎日見て知っている。

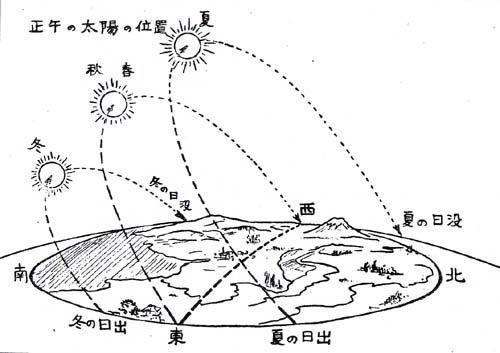

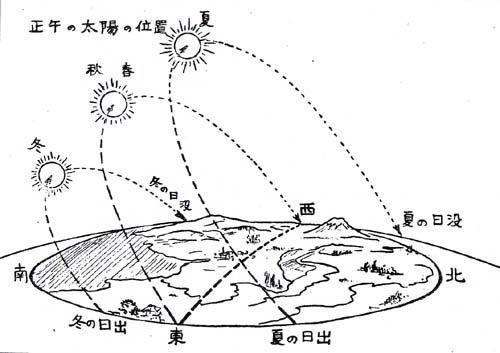

毎日の運動は、地球が西から東へ自転しているために、太陽が朝、東から出て正午ごろにその地の子午線(天の北極からその地の天頂を通って南極へと周る大円)を過ぎて南中(真南に高いこと)し、夕がた西に入るように見える日周運動である。 |

毎年の運動はこれも地球が太陽をめぐる公転のために、太陽の出入りの方向がしだいに変わり、南中の高さが変わり、ひいて昼夜の長さ、寒暖にも及ぶ年周運動である。

どちらも見かけのものだが、この運動を考えてみよう。

② 黄道と天の赤道

まず空は限りなく広がっているが、目には球の形に見えるので、かりにその通りの形と考えて、これを天球という。

私たちの頭の上にはその半分がかぶさっていて、他の半分は見えない。

地球は天体の中心に位置する。

そして地球の北極と南極の二点、及び赤道の大円を天球の面までとどかせたと考えて、それぞれを天の北極と南極、天の赤道と名づける。

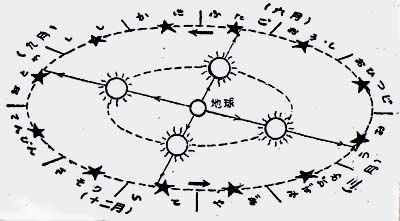

太陽はこの天球の面を一年で 一めぐりする。

その道を黄道という。(日週運動で出入りする道とまちがえてはいけない)

これは実は地球が公転する軌道だ が、見かけ上太陽の方が動くと考えてつけた名である。

円周は三百六十度あるので、黄道の大円もそれだけある。 |

北極地方夏季の夜半の太陽――昼ばかり数ヵ月もつづく

|

太陽はそれを三百六十五日でひと回りするので、一日には約一度(角)ずつ、西から東へと進むことになる。

けれど、月は背景に星空があるので星と見くらべれば毎夜位置が変わって行くのがわかるが、太陽はらんらんたる光で背景の星空を濟しているので、今日の位置が昨日とは変っていることは、目で見たのではわからない。

どうしてそれがわかるだろうか。

それには毎日、東から上ってくる同じ星をしらべると、約四分(正しくは三分五十六秒)ずつ出るのが早くなる。

これも地球が公転するためだが、太陽が一日の間にそれだけ黄道を西から東へ動いたと見られる。

そして角度にすると、前にいった約一度にあたる。

ところで、もし地球が回るしんぼう――自転軸が、黄道の面に直立しているものなら、天の赤道と黄道と、二つの大円の面はぴたりと重なって区別のないものになってしまう。

けれど、自転軸は黄道面に対して垂直ではなく、二十三度半かたむいている。

従ってこれら二つの大円も、その角度でかたむき合い、直反対の二点で切りあうことになる。

この二点をそれぞれ春分点・秋分点となづける。

③ 太陽の一年の旅

太陽は毎年春分の日(三月二十一日ごろ)に、赤道の真上の春分点(零度)に位置する。

この時は正しく東から出て正しく西に入り、昼夜の長さが等しくなる。゛

それからの太陽は、北半球の空で黄道を北へ北へと昇るので、毎日の出入りの方位は北へ寄っていき、夏至(げし)の日(六月二十二日ごろ)に、赤道から北へ二十三度半の夏至点に着く。

「至(し)」とは行きどまりの意味である。この日の太陽の高度はいちばん大きく、ほとんど頭の上から直射する。

昼は最も長く、夜は最も短い。

ずっと北へ行くと、太陽が午前一時に上って、夜は十一侍に暮れる土地があるし、北極に近い地方では、太陽が地平線から下に沈まないことが何ヵ月もつづく。

ただし、地球の表面がまだ冷えているので、本当の暑さは七月下旬にくる。

夏至を過ぎると、太陽は、黄道の上を再び南の方へ下りはじめる。

そして秋分の日(九月二十三日ごろ)に再び赤道の真上に着く。 |

四季の太陽の出入の方角と高さの変化

春分と秋分の太陽は正しく東から出て正しく西に入り昼夜を平分する

|

ここが秋分点で、春分と同じく、正しく東から出て西に入り、昼夜の長さも同じである。

しかし、この日から太陽は赤道を南半球の方へ下るので、出入りの方位は南へ南へ寄って行き、北半球は斜めに照らされて、光も弱くなる。

北極地方では夜ばかりとなる。

こうして、ついに冬至(とうじ)の日(十二月二十三日ごろ)に南の行きどまりの冬至点にとどく。

赤道より二十三度半も南で、この日、北半球における正午の太陽の高度はいちばん低く、夏至の日の半分にも達しない。

昼は最も短く、夜は最も長い。

ただし、地球は一月の初め近日点に達するので、太陽にはかえって近いのだが、北半球へは光が斜めにさすので弱い。

そして地球はまだ暖まっているので、真の寒さは一月下旬にくる。

冬至からは太陽は再び黄道を北へ戻って、やがて春分点に着いて、北半球へ再び春をもたらす。

これが太陽の一年の旅である。

四季の長さの割合を書いてみると次のようである。

春………九二・九日

夏………九三・六日

秋………八九・七日

冬………八九・〇日

ところで、黄道にそっては次の十二の星座がある。(「星座」参照)

おひつじ、おうし、ふたご、かに、しし、おとめ、てんびん、さそり、いて、やぎ、みずがめ、うお。

太陽は毎月大体、この星座を一つ一つ通って一年で黄道をひとめぐりするわけだが、もちろん日光に消されてそこの星は見えない。

しかし日の出前の東の星座と、日の入り後の西の星座を見ると、その月に太陽の通っている星座がどこだがわかる。

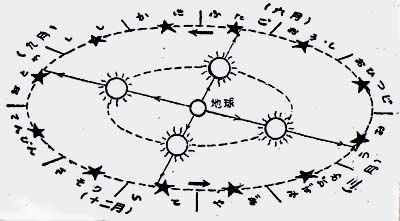

前の図は、太陽が毎月通って行く星座を示したもので、初日の出の太陽はいて座におり、春分にはうお座、夏至にはふたご座、秋分にはおとめ座、冬至はいて座にはいった時である。

これは地球が動かずにいて、太陽の方が空をまわって行くと考えてのことで、図でわかるように、十二の星座が順ぐりに月々の(見えない)背景になっている。

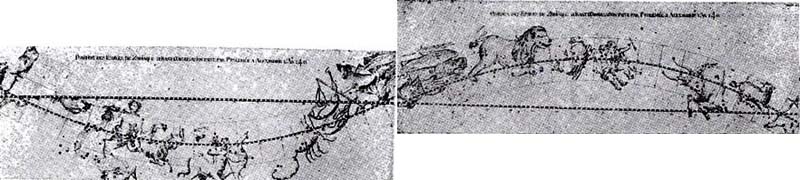

④ 黄道十二宮

|

プトレマイオスの書の黄道十二宮図――直線は天の赤道、曲線は黄道、

右端が春分点の位置する白羊宮、ここから金牛宮、双子宮……と数え双魚宮に終る

|

昔の人は太陽が黄道上に一ヵ月ごとに宿っていくところを仮想して、黄道十二宮を作った。

これは、黄道にそって南と北に八度ずつの幅の帯を考え、全三百六十度を三十度ずつ十二の「宮」に等分した区切りである。

日本では中国の訳名によって、次のように呼んできた。

これは太陽が春分の日に入る白洋宮を第一位に西から東へと数える。

白羊宮(はくようきゅう)、金牛宮(きんぎゅうきゅう)、双子宮(そうしきゅう)、巨蟹宮(きょかいきゅ)、獅子宮(ししきゅう)、処女宮(しょじょきゅう)、天秤宮(てんびんきゅう)、天蝎宮(てんかつきゅう)、人馬宮(じんばきゅう)、磨羯宮(まかつきゅう)、宝瓶宮(ほうべいきゅう)、双魚宮(そうぎょきゅう)。

いかにも奇妙な名だが、これは黄道に沿う十二の星座をもとにして、約三千年前に設けたものである。

前に出ている十二の星座の名とくらべてみると、白羊宮がおひつじ座に、金牛宮がおうし座にというふうに大体合っていることがわかる。

そして、昔の人は十二宮をここに示したような画で表した。

画の下の各宮の符号は今日でも用いられている。

ではなぜ、十二の星座とは別に、十二宮などを設けたのだろうか。

星座は実際の星をもとにして作ったもので、幅が広いのや狭いのや不ぞろいである。

だから黄道を等分して宮としたので、太陽はここを各月に一宮ずつ移っていくし、惑星も南北へ幅八度ずつのこの帯の中を動いている。

月の通り道もほぼここにあたる。

しかし、地球の首ふり運動による春分点の逆行――歳差(「地球」参照)のため、約三千年の間には、十二の星座とは一つずつ食い違うようになって、白羊宮はおひつじ座から西へ動き、隣のうお座に重なってきた。

従って春分点も今はうお座にあって、太陽はそこで春分の日を迎え、おひつじ、おうし、ふたご……と黄道をめぐって行く。 |

太陽が月々に位置する黄道(こうどう)の十二星座

アラピヤで星うらないが使用したもの

|

こうして十二宮は名の起りの星座と関係はなくなったが、今でも太陽の毎月の位置をいうのに用いられている。

太陽(月・惑星)の日々の位置は、ふつう天の赤道を基準にした赤道座標により、赤経何時何分、赤緯何度何分で有わす。 これについては「星の位置の表し方」で述べる。

また、黄道を基準とした黄道座標によって、月や惑星の位置を黄経・黄緯で表わし、太陽を黄経で表わしてもいる。

9 太陽と時間 top

① 平均太陽時と真太陽時

地球は、軌道が完全な円でなく、それに近い楕円形なので、太陽に近い時には早く動き、遠い時には遅く動く。

これが見かけには太陽の天球における運動になって現われて、太陽が真南にくる。(南中)

正午から次の日の正午までの時間は、二十四時間より長くなったり短くなったりして、季節によって三十分もちがう。

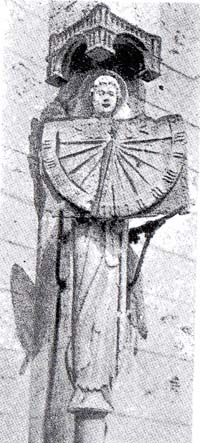

日時計はこの事実を示している。

こんな不規則な太陽の運行をもとにしたのでは、時刻を一定することはできないし、日常の生活に不便この上もないこととなる。

それで学者は仮りに、地球を自転軸が直立して、一定の速度で自転しているものと考え、これに対して天の赤道の上を規則正しく西から東へと動く影法師の太陽を考えて、これを平均太陽と名づける。

そして、この太陽が南中してから次に南中するまでを一日とし、一日を二十四時間に、更に分・秒に分けたものを平均太陽時という。

時計の表わす時間はこれである。

これに対し、不規則に動いているほんものの太陽――真太陽による時間を真太陽時という。

真太陽と平均太陽とは、互いに前になったり後になったりするので、時計が正午を指しても、真太陽がまだ南中していなしもあれば、南中を過ぎている日もあって、真太陽時と平均太陽時とは一致しない。

この時間の差を時差という。

ただ一年に四回――四月十六日、六月十日、九月二日、十二月二十五日だけは平均太陽と真太陽の位置が一つになるので、時刻が一致し、時差がないことになる。

日時計でじかに太陽を観測したのでは、真太陽時になるので、時差で加減しないと、時計の時刻にはならない。

② 標準時

ところで、太陽は西ぶら東へ自転する地球を順々に照らしていくので、正午の時刻は経度によってちがい、東と西にはなれている土地ほどその差は大きい。

それで、外国では一八八三年前までは、各地方で地方時を用いていた。

これは馬車や徒歩で旅行していた時代には間に合ったが、鉄道が敷けると、時刻表ひとつ作るにもまちまちの地方時ではひどく複雑なことになる。 |

イギリスのグリニッジ天文台(1675年設立)

|

グリニッジの本初(ほんしょ)子午線世界の時間はこの

子午線の時間できまる

|

そこで、各国ではある土地の経度を中心にえらんで平均太陽がその地の子午線を通る時刻を正午と定め、それをその地方一帯の正午とし、一日の時刻を定めた。

これが標準時で、いわば区域を広くとった地方時である。

日本では兵庫県の明石を通る東経百三十五度の時刻を標準時と定めて、そこの正午が日本全部の正午となっている。 |

世界の子午線の基準――経度0度の線――と定められたのは、イギリスのグリニッチ天文台を通る子午線で、これを本初(ほんしょ)子午線という。

世界各国の標準時はすべてての本初子午線からの経度の差で定まる。

各子午線の距離は円周三百六十度の二十四分の一にあたるから、十五度で、地球がそれだけ回るには一時間かかる。

西経百八十度までは、十五度につき一時間ずつグリニッチ時刻より前になり、東経百八十度まではそれだけ後になる。

それで、グリニッジの正午には、東経百三十五度の明石の子午線では、午後九時となる。

③ 恒星時

終りに、地球が不動の恒星に対して一回まわる真の時間を一日として定めた時間を恒星時という。

この一日は二十三時間五十六分四秒余で、平均太陽時よりも約四分短い。

春分に太陽が子午線を通過する時間を0時として、この時だけ並の時計の時刻と一致しているが、それからは毎日約四分ずつ先に進むので、半月で一時間、一ヵ月に二時間、半年に十二時間で、秋分の日にもう一回、時計の時刻と一致するが、更に同じように進んで行き、次の春分となって二十四時間(一日)のずれとなり、平均太陽時と一致する。

こうして昼夜と関係なく進むので、普通の時刻が正午であるのに、恒星時では夜半のような場合も起って、日常の生活ではこんな時刻は使えないが、天文台で星の経度を精密に観測するには、これを用いて太陽時にも換算している。

なお各天文台には、子午儀、または子午環というたえず子午線方向にむいた一種の望遠鏡(「口絵」、「星の固有運動」の写真参照)を備えて、毎日子午線を通る星をねらい、その位置から精密な時刻を求め、それを極めて精密な時刻を求め、それを極めて正確な標準時計と比べて、百分の一秒も狂わぬ標準時をラジオで送信している。 |

垂直の日時計

中世紀の寺院に設けられたもの

|

10 太陽と暦 top

① 太陰暦と太陽暦

暦には月の満ち欠けをもとにした太陰暦、月の満ち欠けと太陽の運行を組み合わせた陰陽暦、及び、太陽の運行のみを原則とした太陽暦の三種がある。

太陰暦は太陽による季節の変化を無視しているので、今はほとんど用いられていない。

陰陽暦は私たちのいう旧暦のことだが、月の満ち欠けの週期(二十九日半)は、十一ヵ月で季節の一年(三百六十五日四分の一)とくらべると約十一日足りないため、これを補うために、二年また三年ごとに一回ずつうるう月を加えて十三ヵ月とし、十九年の間にこれを七年設けるという大きな不便がある。

それで、日本でも明治六年に、この暦をやめて太陽暦を採用した。

太陽暦は月の満ち欠けを無視している点にいくらか無理があるが、現在ではほとんど世界各国で用いられている。

|

古代バビロニアの役人が三日月を見て月の初めを告示するところ

こうして1ヵ月を29日、時に30日とする大陰暦が生れた

|

これは西紀前四六年にローマのユリアス・シーザーがエジプトの太陽暦を修正して作ったユリウス暦から起っているが、長い間に暦と太陽とに食いちがいが起ったので、一五八一年に、ローマ法王グレゴリー十三世が修正を加えて現在のものとした。

それでグレゴリー暦と呼ばれている。 |

ユリウス・シーザー

ユリウス暦を編んだ

|

ローマ法王グレゴリー十三世

グレゴリー暦を編んだ

|

② 世界暦

けれど、この暦では毎月の日数が大小ふぞろいであり、暦日と七曜日の関係が一定してないなどの欠点がある。

それで各国の暦の学者が最も進歩した世界暦を編成して、一日も早く実現しようと評議をかさね、日本の委員からもそれに意見が出ている。

世界暦は三種ほど原案があるが、大体次のようなものである。

この表でわかるように、十二ヵ月を三ヵ月ずつ三十一日、三十日、三十日とする。

すると十三週になる。

そこで毎年一月一日を日曜日と定めると、四月、七月、十月、の各一日も日曜日となる。

しかし、この月の大小では、平均でも十二ヵ月三百六十四日になるので、十二月三十日の次に「あまり日」を加える。

またうるう年には、六月に一日の「うるう日」を加える。

ただし、この二日は曜日に入れずに、世界中の休日とするという案である。 |

|

11 日食と月食 top

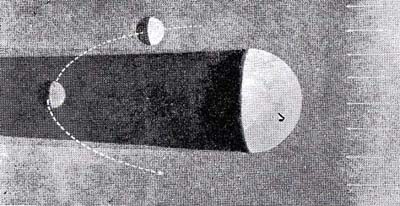

地球も、月も、太陽に照らされているのだから、さきの尖った円錐形の影を空間に投げているわけである。

ふだんは気がつかないが、それがはっきりと見られるのが日食と月食である。

① 食の起るわけ

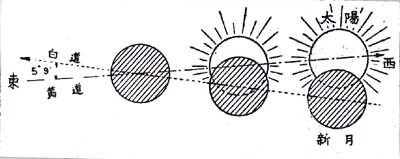

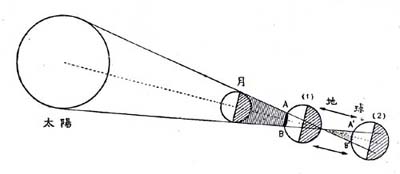

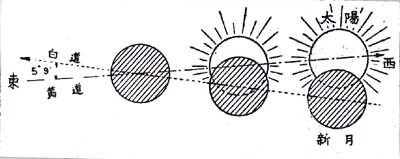

|

日食はどんな時に起るか?――黄道と白道の切り合う点かその近くで、

朔(さく)の新月が太陽の面を通る時に起る

|

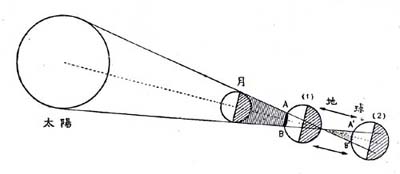

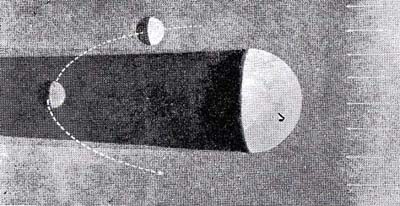

皆既日食・金環食の起るわけ――地球が(1)にあればA―B

の間は皆既日食、(2)にあれば、A'―B'の間は金環食

|

日食と月食は、地球と月と の運動の結果から起る。地球 は太陽をめぐり、月は地球 めぐっている。

その間に、太陽――月――地球と正しく一直線にならぶ時に日食が起り、太陽――地球――月と正しく一直線ならぶ時に月食が起る。

前の場合の月は必ず黒玉の新月で、後の場合は必ず満月である。旧暦の時代の人たちは自然にこれを知っていたが、今の人たちがかえって知る者が少いのは皮肉である。

そこで当然起る疑問は、なぜ毎月、新月に日食が起らず、同じく、満月に月食が起こらないかということだろう。

それ故に、正しく一直線にならぶ時に起ると書いておいた。

もし月の軌道面が太陽の黄道面とひとつ平面にあれば、いつも新月と満月には正しく一直線になって食を起す。

しかし、月の軌道面(白道という)黄道面に対して五度かむいているため、新月か満月の月が、二つの軌道の切り合う点か、その付近でないと、食が起らない。

② 日食

|

日食――月の黒い本影が過ぎる地方が皆既食、

うす暗い半影に入る地方が部分食

|

部分食の写真

|

月の直径は地球の約四分の一しかないので、その円錐形の影の長さは地球か月までの平均距離より短い。

それで本影(ほんえい)の先が地球に届かない場合が起る。 |

前の図で地球が(1)の位置にあると、月の本影の落ちているA・Bの問の各地では、月の本影が通るので皆既食となるが、地球が月よりもっと遠くて(2)の位置にあると、影の先がとどかないので、A’・B’の間の各地では金環食となる。

金環食は遠い月のまわりに金のリングをはめたように見えて美しいが、天文学的にはあまり価値がない。

ただ食の始めや終る時刻の研究はたいせつである。

しかし、月の軌道は楕円なので、ある時には平均距離よりも地球に近づく。すると皆既日食が起る。

しかし、月の本影の幅は地球がいちばん近い時でも二百七十キロ、多くは二キロ程度で、その細い影のさきがなでて通る地方だけが皆既食となる。

そして、本影のまわりの半影にかかっている地方は部分食となり、その端に寄る地方ほど、太陽の欠け方――食分が少ない。

半影をはずれた地方では全く食は起らない。

地球上の同じ地点で皆既食が起るのは平均三百六十年に一回の割合である。

しかも月の公転と地球の自転との速度が一緒になるので、本影は、アッ!という間にすぎてゆく。

その時間はごく長くて七分、短い時には一分にも足りない。 |

ダイヤモンド・リング(1912年t月17日で)

左半分の光は写真を露出し過ぎたもの |

③ 壮厳な皆既食

しかし、この短い時間に見られる皆既日食は、あらゆる自然現象の中で最も壮厳をきわめる。

新月の黒い円板が西がわから魔物のように太陽面に食いこんで行き、やがて東のはしに三日月の影を残すだけになると、空も、地面も異様な赤がね色となり、大気の温度は急速に下り、草木は花を閉じ、鳥はねぐらへ帰り、犬は悲しげに吠える。

そのうちに、西の方から、月の不吉な影がさっと突進してくると、たちまち皆既になって、その瞬間に月のぎざぎざのへりから太陽の光がもれて、ベイリーの数珠(じゅず)が現われる。

やがて、それも消えると、空は満月の夜ほどの暗さとなり、一等級の星や惑星が輝き出す。

そして黒い月のへりに、太陽のまっ赤な彩層が見え、そこから紅炎が地獄の妖火(ようか)のようにひらめき、コロナが八方へ真珠光の花がさをひろげる。

しかし、それも一、二分の間のことで、太陽は再び月の黒い円板からはずれて、いわゆるダイヤモンド・リングをさんぜんと輝かせてから、しだいに全容を現わしてくる。

日食の観測は天文学に非常に重要である。

月の運行の分秒もちがわぬ予測はもちろん、反彩層の閃光スペクトル、紅炎、コロナなどを写真にとったり、太陽が地球の大気や磁気に及ぼす影響や、アインシュタイン効果――太陽のそばを通る星の光の屈折――等々の研究もすべて、この短い時間に行なわれる。

そのため世界の学者は、皆既食の起る地方まで遠しとせずに集まって、観測陣を張るのである。

④ 月食

|

皆既月食――地球の本影(ほんえい)を通り抜ける満月

|

月食――あお向いている「女の顔」が見えますか

|

日食は、名はそうであっても、太陽そのものには何の異変でもない。

しかし月食は、月が実際に地球の影に入る。

地球の円錐形の影は長さ約百三十万キロで、月の距離では直径約九千キロである。

満月となった月が、この中を通り過ぎれば皆既月食となり、その一部を通れば部分食となる。 |

半影にかかったのでは月食は起らない。

皆既月食の時間は二時間ほどで、食の始めから終りまでは、ふつう四時間ほどかかる。

そして日食とちがって、その時に夜となっている地球の半面では、どこでも始め・終りの時間は同じであり、食分も同じである。

皆既食の月の面がぶきみな赤がね色に見えるのは、日光の中の赤い光線だけが地球の大気で屈折し、裏がわへまわって月にあたるためである。

しかし、月食は日食ほどには学問上あまり研究する価値がとぼしい。

主として始め・終りの時刻や、どの方向から欠けるかという方位角が予報どおりに行っているかどうかを調べるのだが、それも月の通る地球の影がぼやけているので、何秒という精密さまでは測りにくい。

終りに、一年間に起る食の最小限は二回で、共に日食である。最大限は七回で、日食五回と月食二回、または日食四回と月食三回である。

ふつうは一年に四回起ることになっている。皆既食は平均して三年に二回である。

昔カルデヤのサロスという学者は、十八年十一日を一周期として、その間に約七十回の食が起り、二十九回は月食で、四十一回が日食であることを発見した。

これをサロス周期と呼んでいる。

top

**************************************** |