|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

|

Ⅵ 大政奉還か、挙兵討伐か

1 公議政体論の展開

2 討幕密勅と大政奉還

3 討幕コースの勝利

|

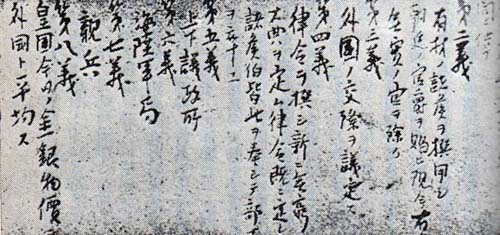

坂本竜馬の八策――「船中八策」にもとづいて、

慶応3年(1867年)11月、京都でしたためた八ヵ条の改革策である

|

1 公議政体論の展開

後藤・坂本の和解

薩摩藩の政治的謀略による倒幕策は四藩会議の解体、兵庫開港の勅許によって、行き詰った。 |

大久保一蔵(利通)は、兵庫開港の勅許を強行した幕府の行為を「暴威を以て正義の藩」を「圧倒畏伏せしむるの所為顕然明白」である、と非難し、このうえは兵力を用いる以外に時局解決の途はない、として、とりあえず薩摩藩兵一大隊を上京させるよう希望した。

こうして大勢は、挙兵討幕を目標とする薩長提携の強化へと向うのである。

このとき、新しい時局解決策をひっさげて政局に登場するのが、土佐藩の実力者後藤象二郎であった。

後藤は、土佐勤王党員に暗殺された吉田東洋の流れをひく人物で、武市半平太をはじめ勤王党員を弾圧した張本人として、勤王党から仇敵視されていた。

ところがこの後藤が、勤王党の流れをひく坂本竜馬と接近してくるのである。

土佐藩では、慶応二年(一八六六)二月開成館を設け、大いに殖産興業政策を推進することになった。

そして開成館のもとにある貨殖局の出張所として長崎に土佐商会を設け、紙・樟脳・鯨油などの国産品を輸出し、船艦・武器などを輸入した。

ところが長崎に派遣された藩吏の手では事業がうまくいかないので、七月の末、後藤みずから、商会の整理、汽船買入の用務で長崎におもむき、さらに遠く上海に足をのばして、船舶三隻を買入れた。後藤が長崎の土佐商会で活動しているうちに、慶応三年(一八六七)二月下旬、長崎で坂本との会見が行なわれた。

この会見で、両人は「仇敵」から一転して「同志」となる。

土佐藩が盛んに航海・貿易をやろうとすれば、どうしても坂本およびその社中のようなその道の達人がほしい。

一方坂本の側にしても、土佐藩と結べば、十分に活動の舞台が開けることになる。

両人は、たがいに利用し利用されるという立場である。

こうして坂本は中岡慎太郎とともに赦免され、四月坂本の亀山社中は土佐藩の統轄下に海援隊として再編成された。

これを大局的にみると、土佐藩も貿易への進出を積極化していく過程で、かって薩摩藩がしたように必然的に幕府との結合関係をゆるめていき、そうした線のうえで後藤と坂本は結びついていったのである。

山内豊信が幕府に義理を立てて、四藩会議を解体させるために先手を打っている間に、後藤はさすが一代のオポチュニストだけあって、早くもつぎの手を考えていた。

薩土盟約

勝海舟を通じて横井小楠の思想にふれていた坂本は、かねて大政奉還・公議政体の意見をもっていたが、長崎にあって、この説を後藤に吹きこんだ。

あたかも四藩会議で在京中の山内豊信が後藤をよんだので、後藤はかの政見を豊信に説く好機会であると思い、六月九日、坂本らを帯同して上京の途についた。

このとき船中で坂本が後藤と協議して作ったのが「船中八策」で、天下の政権を朝廷に返上し、上下議政局を設けるという構想である。

しかし六月十三日、後藤らが京都に着いてみると、すでに豊信が帰国したあとであった。

そこで二十二日、後藤は、同藩士福岡藤次(孝弟)らとともに坂本・中岡の立合で、小松・西郷・大久保らと会見、協議した結果、「船中八策」にみられるような土佐藩の主張を基本として、薩土盟約を結んだ。

そのおもな条項は、将軍が政権を朝廷に返上して諸侯と同列となること、京都に上下の議事院をおき、日本の法制はすべてここより出ることとすること、兵庫で朝廷の大臣、諸侯の重臣が外国の代表と会合して、新しい条約をとりきめること、などであった。

薩土盟約の推進者はいうまでもなく坂本竜馬で、彼はさきの薩長盟約と合わせて、幕府に対抗する政治的勢力として、薩長土三藩の結合をくわだてたのである。

薩摩藩が一面、長州藩との提携強化による挙兵討幕の方向をとりながら、一面、平和的大政奉還をめざす土佐藩と盟約を結んだのはなぜであろうか。

当時、薩摩藩は長州藩との提携の強化に向いつつあったとはいえ、その動きはまだ決定的なものではなかった。

このとき、土佐藩が将来の政治構想をひっさげて、盟約をもちかけてきたので、薩摩藩としては、大義名分のうえからも、土佐藩の主張に異議のつけようがなかったのである。

それでこれからしばらくは、土佐藩の政治路線――公議政体論――を中心に政局が展開するかにみえた。

「全国民の議会」

薩土盟約が成立してから一ヵ月後の七月下旬、パークスは一週間ばかり大阪に滞在した。

この間二十六日には西郷がサトウをたずね、翌日にはサトウが西郷をおとずれた。

このとき西郷は、「現在の大君政府に代って設立されるべき全国民の議会のことを大いに語った」が、サトウはこれについて、「気違いじみた考えのようにみえた」と批評している。

「全国民の議会」というのは、薩土盟約書にかかげられる、上下の「議事院」のことである。

これによると、西郷は、挙兵討幕のことは秘策として深く胸中にかくし、外国人などには言明しなかったのかもしれないが、それにしても一面なお土佐藩の方式にひきずられていたことがうかがえる。

長州藩との提携による挙兵討幕と土佐藩との提携による大政奉還へ、ふた股をかけるという技は、西郷の得意とするところであった。

サトウが「全国民の議会」という考えかたを「気違いじみた」とけなしているのは、それが現実ばなれした考えであり、このようなのんびりした考えでは時局は解決されないということなのであろう。

そうすると、サトウのほうが西郷よりも日本の政局について鋭い洞察力をもっていることになる。

兵庫商社と「薩州商社」

また西郷とサトウとの会談では幕府が兵庫商社の設立によって、同港の貿易を独占しようとする計画が問題になった。

さきに兵庫開港の勅許を獲得するとまもなく、幕府は六月のはじめ兵庫に商社を設立した。

これは、いままで横浜では小資本の商人がたがいに競争しあって、大資本の外国人のため利益をとられているのを防止するという口実のもとに、鴻池(こうのいけ)屋善右衛門ら大阪の大商人らに商社を結成させ、これを通して兵庫の貿易を幕府が独占しようとくわだてたのである。

この兵庫商社設立については、すでにこの年四月、小栗忠順(ただまさ)以下の勘定奉行が幕府に建議しているのによると、まえから段取がきまっていたことがわかる。

小栗らは、この二年近くもまえから、日仏巨商の「組合商法」による貿易の統制を企図していたことがあるが、この兵庫商社も必然的にその線上に浮ぶものであり、それが発展すれば、ロッシュが考えているような「フランス輸出入会社」による対日貿易の支配と結びつくようになることも予想される。

薩摩藩は、兵庫の貿易が、横浜のそれとちがって、幕府の独占を防止できるような方法で行なわれることを熱望していたが、今やそれどころか幕府は、横浜よりももっと体系的に貿易を独占できるような方法で、兵庫を開こうとしていた。

薩摩藩はもちろん、兵庫貿易の利益をねらっていたその他の諸藩が、これにはげしく反対するのは当然であった。

幕府が兵庫商社を設立した六月に、薩摩藩が「薩州商社」設立の計画を発表しているのは、幕府の商社に対抗するためであったろう。

この商社は、西洋コンパニーの法にのっとるものとされ、一株掛金五千両として、全国から募集する。

産物の売買、荷物の運送等はすべて薩州の名目をもって取扱うが、薩摩だけの経済を立てるのではなく、これを根本にして広く全国におよぼし、日本の経済を立てるのを目的とする、と主張されている。

するとこれは、松木の大商・諸侯相合してコンパニーを結成するという構想、ないしは五代の諸大名同志合力の商社を開くとの構想から出たものであるといえよう。

パークス怒る

さて西郷は、まず

「兵庫開港ではイギリス人が大変骨をおったが、開港後は、フランス人が利益を得ることからみると、全くイギリス人はフランス人のつかわれものとみられる」

とサトウをけしかけておいて、のちおもむろに

「とくとお聞き下さい。兵庫開港の道開きをしたのはイギリスですが、商売の利を得るのはフランスです。

そのわけを申すと、大坂の豪商をだきこんで、商社を結成し、大阪中の金をまるめこんで利益を幕府に独占し、大名をしめだす計画をしています。

これは、全く幕府がフランスと相談して奸策をたくらんでいることで、兵庫の貿易はフランスと幕府で独占することになるので、イギリスは苦いものを食わされ、フランスは甘い汁を吸うことになるわけです。

これでは全くイギリスはフランスのつかわれものではありませんか」とまくしたてた。

こうした策略は元来、西郷の得意とするところ、彼も幕府の兵庫商社の背後には、フランスの対日貿易独占計画があることをみぬいて、イギリスをフランスと幕府にけしかけようとしたのである。

そこでサトウもえたりとばかりに、

「幕府がフランスの応援を得て諸侯を圧倒する策略をめぐらしていることは万々相違ありません。

それにはまず、金を幕府の一手に握り、大名の手ののびないようにして、兵器を幕府だけで独占し、大名の窮乏するのをみこんで圧倒する策略ですから、十年を出でずして、諸侯の災害は目にみえています。そこでいまからその対策を講じておかないと、実に危ういことになりましょう」といった。

そして、この幕府の陰謀を打ちくだくためには、フランスに対抗するイギリスと接近し、もしフランスが幕府に援兵を出すようなときぱ、イギリスでも警備と称して出兵すれば、フランスも幕府に援兵を出すことができなくなるとして、これについて相談をもちかけてきた。

ここまでくると、いささか薬がききすぎてきたので、西郷は、

「日本の国家の体面を保持していくうえから、外国人へ相談するのは面目もない」といって、この話を打ちきってしまった。

元来、西郷がサトウをけしかけたのは、イギリスをフランスから引き離し、フランスの幕府援助を押えようとする策略であったから、ここまでサトウの真意を問いただせばそれでよく、これ以上、イギリスの援助を求める意志も、またその必要もなかったのである。

一方、イギリス側にしても、裏面で工作はするが、舞台には日本人だけを立たせるという方針をとっていたから、現実にフランスが幕府援助のために出兵でもしないかぎり、それに対抗して出兵するという事態は想像されなかった。

しかもさきにのべたようなフランスの対日政策の変化から、そうした事態は絶対に起りえなかったといってよい。

サトウから兵庫商社設立の報を聞いたパークスは、例のごとくカッとなって、老中首席板倉勝静をつかまえ、この計画の破棄を要求した。

七月二十九日、板倉が、商社設立について誤解を起し、商売取引を制限するようなことがあってはならない、という大阪・兵庫市中への触書案をパークスに送って弁明したのは、この要求に答えたものであった。

しかしこれには、取引を制限するのではないといっているだけで、商社そのものの設立は決して取消されていなかった。

だからサトウが、これをギルド設立を取消す声明が発せられたとしたのは誤解であるが、幕府の商社設立にたいして、イギリス側からこの程度の圧力が加えられただけでも、西郷の策略はある程度成功したものといえよう。

パークス、後藤と会見

パークスは大阪を去ると、軍艦に乗り、徳島をへて土佐に向った。

土佐人に嫌疑がかけられていた長崎におけるイギリス水兵殺害事今について調査するためである。

パークスは、八月六日、土佐の須崎に渡来したが、ここで注目されるのは、表面の水兵殺害事件よりも、むしろ土佐藩の指導者との政治的意見の交換であった。

後藤は、薩土盟約を結ぶと、七月はじめ土佐に帰り、ただちに大政奉還建白のことを山内豊信に進言し、藩論がここに決定された。

そこヘパークスが来たのだから、この問題を中心にして論議が展開されたのである。

後藤は、パークスの乗艦を訪うて、イギリスにならって議会と憲法を作ろうとする意図を述べ、西郷も同じような意見をもっている、といった。

それはいうまでもなく、さきの薩土盟約にある公議政体のことである。

それから後藤は幕府を論難し、とくに兵庫商社設立計画について、さんざんに罵倒した。

さかんに貿易を展開しようとする土佐藩にとって、幕府の兵庫貿易独占の企図は全く痛かったし、水兵殺害事件の嫌疑を土佐人にかけるようになったのは、薩摩と接近しはじめた土佐藩を窮地におとしいれようとする幕府の策謀だとする考えが強く、幕府への感情も悪化していたおりのことであった。

後藤は、これまであった日本人のうちで、もっとも才知のすぐれた人物として、すこぶるパークスの気にいり、両人は永久の親善を誓いあったという。

後藤は、パークスを高知に招待したが、パークスは須崎から横浜に帰り、サトウが公使の使者として高知におもむき、豊信および後藤と会見した。

豊信がサトウを迎えるにあたって、手の指を足の指につけるまでに平伏したというが、これでいかに彼がこの青年通訳を重んしていたかがわかる。

水兵問題について意見がかわされてから、豊信や後藤は、憲法や議会の権能、選挙制度などについて、さかんに質問の矢をあびせてきた。

「彼らの心底には、すでに明らかにイギリス憲法に模したものを制定しようという考えが深く根をおろしていた」とサトウは観察している。

こうして、大政奉還運動の策源地における指導的人物との接触によって、パークスは日本の政局における大きな流れをつかむことができた。

「ばあさんの理屈」

それからサトウは、水兵殺害事件の実地検証のため土佐藩の汽船で長崎におもむいた。

長崎に着いたのは八月十五日であったが、そこには長州の木戸が来あわせていた。

すぐその日、木戸は伊藤俊輔(博文)とともにサトウをおとずれ、また十七日、サトウは木戸・伊藤と玉川という茶屋であっている。

「軍事的にかつ政治的に非常な勇気と堅い意志を底に潜めているけれど、その態度はすこぶるやさしく丁寧であった」

というサトウの観察には、よく木戸の風格がしのばれる。サトウは木戸に

「おいおい大名がたも上京して、いろいろ意見をのべられたそうですが、さだめし公論は行なわれますまい。

一体、西洋では、昔から公論と思いこんで天下にとなえ、行なわれないとて、そのまま捨てておくのは、ばあさんの理屈といって、男子は好みません。

日本の今日の建言というものは、ちょっとこのばあさんの理屈という気味があるように思われます」

と語って、決起に向ってそそのかしたというが、それは、両日のうちのいずれかの会見のおりのことであろう。

サトウはすでに、前将軍家茂没後の大名会議で、将軍制が廃止されることを期待していたが、実現されなかった。

それからさきの四藩会議でも幕府を押えることはできなかった。

西郷や後藤は、公議政体の高遠な理想を説くだけである。

しかも兵庫開港の時期は迫っている。

そうした空論で幕府を倒すことができないのを知ったサトウは、いまや木戸に向っても決起をけしかけたのであった。これも、例の「示唆」であろう。

このサトウの一言は、木戸に大きな衝撃を与えた。

二十日の晩、彼は土佐の坂本竜馬・佐々木三四郎(高行)両人と会見した。

そしてサトウのいったことを両人に話し、

「イギリスの一通弁官からこんなことを聞くのは、実に日本男児の恥辱だ。

今度のことが成功せねば内外にたいして面目ない。

おたがいに奮発しよう。大政返上のことはむずかしいかもしれぬ。

七、八分どおり運べば、そのときの模様で十段目は鉄砲芝居をするほかない」などと語りあった。

木戸らをして奮起の決意を固めさせたとすれば、それだけでサトウの目的は達成されたのである。

このようにパークスは、わが政局の転換における決定的なこの瞬間に、自分自身およびサトウなどの有能な幕僚を通して、西南諸藩の指導的な人々と緊密な連絡を保ったので、

「競争国にたちまさって、いっそう深く日本国民の脈をはかり、かついっそうよくその政治上の容体を診察」することができた。

そしてこのことは、駐日イギリス公使館当局をして幕府倒壊・新政府成立の時期に、的確な対日政策を打ち立てることを可能にした。

2 討幕密勅と大政奉還 top

討幕密勅(みっちょく)

パークスやサトウが日本の「政治上の容体」を打診している間に、政局は急転換をとげつつあった。

大久保の藩兵増派要請に応じて九月六日、薩摩藩兵一千余人が大阪に到着し、その後続々と増派された。

大久保は、挙兵討幕の具体策を協議するため長州藩におもむき、九月十六日、山口において、木戸・広沢兵助(真臣)らとの間に出兵の盟約を結んだ。

さらに同二十日には長州・芸州(広島)両藩の間にも出兵の盟約ができ、ただちに薩・長・芸三藩の挙兵討幕が実行に移される段取になっていた。

しかしその後、三藩とも藩内における複雑な事情があって、実行は延期された。

長州は、藩論は討幕に一致していても、禁門の変の苦い経験から、藩内拠守の自重論が強く、薩摩藩内にも出兵反対論が起り、芸州藩にいたっては、その態度がいっそう不鮮明であった。

この間にあって、薩長出兵盟約を結んで帰京した大久保は、十月のはじめ、長州藩士品川弥二郎を加えて、岩倉具視・中御門経之と会合し、王政復古の策略を協議した。

その結果、岩倉は国学者玉松操に「密勅」を起草させた。

こうして十月十四日、薩摩藩主父子および長州藩主父子にあてた討幕の「密勅」は、正親町(おおぎまち)三条実愛・中御門(なかみかど)経之がそれぞれ自邸で、大久保一蔵・広沢兵助に手渡したのであった。

文書としての異常な様式や交付の状況からみても、「密勅」がとうてい、正規の勅といえないことは明らかである。

しかし、この「秘物」――大久保はそういっている――は、薩長の挙兵を聖化する役割を演じた。

薩摩藩主島津茂久は東上の途につき、途中三田尻(防府市)で、長州藩との共同出兵がとりきめられた。

大政奉還の意図

討幕密勅の降下によって具体化された薩長の挙兵討幕路線とは別の時局収拾方式が、土佐藩の大政奉還路線である。

これはいわば土佐藩の統一的政治路線で、そのなかには、挙兵討幕へ移行する可能性をもはらむ坂本竜馬の左派路線と幕府寄りの山内豊信の右派路線を内包しており、この両者をとりもつのが中間派の後藤象二郎である。

九月のはじめ、豊信の大政奉還建白書をたずさえて上京した後藤象二郎は、慶喜の腹心永井尚志と協議のうえ、十月三日、老中板倉勝静を通じて建白書を提出した。

そして同月十四日、慶喜は大政奉還の上表を朝廷に提出したのである。

「密勅」が降ったのとあたかも同じ日であった。

従来の通説では、慶喜は土佐藩の大政奉還建白すなわち公議政体論を受入れて、大政奉還をしたといわれている。

しかし私の考えでは、慶喜はかの建白を一応受けとめながら、自分の政治路線を推進する手段として、大政奉還を決行したのである。

すでに大政奉還から四ヵ月ちかくもまえの六月下旬、老中板倉勝静は若年寄永井尚志と相談のうえ、政令が「朝廷・幕府の二途より出」るのを防止するため、将軍が摂政を兼ねるという「妙案」を立てて奔走している事実がある。

慶喜の大政奉還の上表文に「朝権一途に出」ることの必要を強調しているのは、摂政兼任の構想とつながりがある。

かの「妙案」を立てた板倉は、大政奉還をやった慶喜の心境について

「土佐藩に迫られてよんどころなくやったのではなく、かねて政権が一途に出ないでは国内が治まらないと考えていたところ、たまたま土佐藩の建白があったのをよい機会に、平生十分に引きしぼっておいた強弓を放ったのである」とのべている。

大政奉還後の政治構想

そうすると、慶喜は大政奉還後に、どのような政治構想をもっていたのであろうか。

これをもっともよく示すと思われるものに、大政奉還から一ヵ月余りのちの十一月下旬に、慶喜のブレインの一人西周助(のちの有名な哲学者西周=にしあまね)が、おそらく慶喜の内意を受げて起草したと想像される「制度腹稿」(国家制度の草案)がある。

これによると、大君は政府の首長であると同時に、大名から構成される上院の議長をも兼ね、両院会議で議事が決しないときは裁決権をもち、また下院(各藩一人ずつの藩士で構成される)の解散権を握る。

このように行政府の首長として立法機関の議事をも統裁する大君の権限がいちじるしく強大なのにくらべて、天皇は、「議政院」(上下両院)で議決された法律に盲判をおすだけで、全然、拒否権をもたない。

政府から派遣される士官が指揮する軍隊(全国から石高割りで徴集される)の警備のもとに、山城一国の領主として封じこめられるのである。

さらに注目すべきことは、「制度腹稿」のなかで、将来は、政府が軍隊を統轄する方策をとりたい、としていることである。軍隊統轄権を失えば、大名はたんに宮廷貴族にしかすぎない。

「制度腹稿」の起草とほとんど同じころ、永井尚志は、慶喜が日本も結局、イギリスのように封建から郡県になるとの意向をもらしていた、とのべている。

これによると慶喜が大政奉還によせていた夢は、「大君制」ともよぶべき絶対主義的政治形態であることが想像される。

それは、薩長の挙兵討幕ともっともするどく対立する政治路線であるばかりでなく、土佐藩の公議政体論とも異質の政治路線であった。

「平和革命」への期待

パークスが、大政奉還の報を得たとき、それは、彼が久しく待望していたものの実現であった。

パークスは、大君はもはや日本の君主ではないと断定し、

「それは、ロッシュにはひどい打撃だが、私のほうにとっては事態改善のいとぐちであり、いまや日本に、開明的で有能な政府の体制ができる機会がやってきた」

ことを喜んだ。さらに彼は、

「日本人がその政体にもっとも重要な変化をやりとげ、ついに平和的な方法で国家機構の完全な革命にまで到達する見通しがある」ことを期待し、慶喜の行動をもって、

「権力を犠牲にすることのたたうべき模範を示した」とほめあげ、諸大名もこれにならって、

「大名にその正当な権利を認めるとともに、大名を統制しうるところの強力な中央政府が日本全国を支配するようになることを希望」している。

この「平和革命」のコースこそ、まさにパークスの理想とするところであり、大政奉還を「平和革命」のいとぐちとみたからこそ、彼は慶喜の行動に絶賛の辞をささげたのである。

しかしこれは、あまりにも慶喜の真意を甘くみたものであった。

そしてこれと同時に、パークスがその「平和革命」の原則からいって、薩長の挙兵討幕を希望しなかったことも明らかである。

このような彼の希望はともかくとして、大政奉還によって天皇が日本の君主となったとみたパークスは、慶喜が大政奉還をしてからわずか二十日後の十一月三日、外相スタンリーにあてて天皇への信任状を送ることを要請している。

十一月三日といえば、日本にいかなる形態の政権ができるか、まだ予測もつかなかった時期であるのに、彼は早くも天皇政府の成立を既定事実と認め、これを承認しようとしたのである。

幕府への未練

これにひきかえ、ロッシュが熱海の保養先で大政奉還の飛報に接したとき、彼にとっては、まさに寝耳に水であった。

ロッシュは、将軍の地位が安定に向っているのを信じて疑わなかったからである。

彼はすぐ江戸に帰り、幕府の要路と接触したが、大政奉還の挙によって、慶喜の名声はかえって高まり、憲法改正のため天皇の招集する会議の議長となることを予想し、もしもこれが敵対的諸侯の反対にあった場合、慶喜は江戸に退いてここに本拠をおき、再起をはかるであろうという幕府側の情報を本国の外相に伝えた。

幕府に親しいロッシュの伝えるこの情報によって、慶喜ないし幕府の首脳部が大政奉還後、何を画策していたかがさらに明らかになる。

こうしてロッシュは、封建領主と将軍との闘争において後者の勝利を確信し、大名の陰謀のあやつり人形である天皇と、条約の保護者でみずから権勢をもつ将軍との間にあっては、将軍を支持するものであることを断言した。

彼は、この段階においても依然、慶喜を頭首とする幕府が日本を近代化させる中心勢力であるとみるのにたいし、朝廷を反動的領主勢力の傀儡(かいらい)とみていたのである。

3 討幕コースの勝利 top

王政復古の大芝居

十月十四日にかちあった挙兵討幕と大政奉還との二つの時局収拾のコースは、その後も対立をつづけたが、あたかもそのとき、神仏のお札が降るということで、「お蔭参り」(大衆的伊勢参宮)の伝統をひいた「ええじゃないか」の大衆的興奮がまきおこった。

この煙幕に隠れて、討幕計画は着々とすすんだ。

続々と入京しもしくは入京を待機しつつある薩長両藩の兵力の後援のもとに、十二月九日、大久保・西郷・岩倉ら少数の人によってしくまれた王政復古の大芝居が演出された。

王政復古の大号令が発せられ摂関・幕府が廃止され、総裁・議定・参与の三職からなる新政府の成立が宣言された。

王政復古の宣言によって薩長の挙兵討幕コースは、土佐藩の公議政体コースを圧倒した。

しかしこれは挙兵討幕への一段階にすぎない。

かつ新政府としては、徳川の領地を奪うのでなければ、中央政府たるに十分である物質的基盤をもつことにはならないから、岩倉・大久保は、山内豊信・後藤象二郎の意見を押えて、慶喜にたいして辞官(内大臣をやめる)・納地(領地の半分を朝廷におさめる)の要求を強引におしつけることをきめてしまった。

勢力回復の密計

十二月九日の政変に接して憤激の情にかられた慶喜は、一時、開戦しようともしたが、京都にとどまることの不利を察知し、十三日、大阪城に入った。

大久保は、このときの慶喜の真意を、勢力を「挽回せんとの密計」と想像している。

はたしてこの「密計」は、まず外国側にたいする工作となって展開される。

大阪城に入った翌日の十四日、慶喜はまず、パークスとロッシュだけと会見し、十二月九日の政変について天皇に抗議を提出し、京都にできた新政府を認めないよう進言するむね、声明している。

ついで十六日、慶喜は、仏・英・伊(イタリア)・米・普(プロシヤ)・蘭(オランダ)の六国代表と大阪城で会見した。

ロッシュは外交団を代表して、日本の内政には中立を守るが、外交交渉の相手とすべき政権を知りたい、とのべた。

慶喜はこれに答えて、政変の不法性を強調し、外国の内政不干渉を求めるとともに、大名会議で政体が決定されるまで、いままでのとおり条約を履行する責任をとる、とのべた。

これで、ロッシュと慶喜の間でしくまれた芝居は成功した。慶喜は、王政復古の政変でできた現在の事態を明白に否認し、合法的に新政権が成立するまで国家主権をもつことを締約諸国の代表に宣言したのであった。

一方、慶喜は、陸海の大兵を大阪に集中して決戦態勢の整備を急いだ。

そして十二月十八日には、王政復古に抗議する上表文を大目付戸川安愛を通じて天皇政府に提出しようとしたが、事前に岩倉に取り押えられ、危機は間一髪のところで回避された。

慶喜の敗北

このような状態のもとで、新政府が慶喜に辞官・納地を強要しようとすれば、当然開戦の決意を必要とする。

そこで徳川慶勝・松平慶永・山内豊信ら新政府内の公議政体派を仲介として、しばらく妥協工作がつづく。

こうして十二月二十四日には、辞官については前内大臣と称すること、納地については、新政府の経費として徳川の領地を調査のうえ「天下の公論」で確定すること、という妥協案が成立し、これを大阪の慶喜に伝えることになった。

ところがこの日、慶喜は、大阪の老中を通じて江戸の老中に開戦の決意を伝えた。

はたして二十八日になると、慶喜ぱ事実上、納地を拒否し、ここに京都・大阪間の交渉は決裂したのであった。

一方、討幕の密勅降下後まもなく西郷は、江戸の薩摩藩邸に集めた浪人に江戸市中や関東各地をかき乱させ、幕府にたいする挑発行動に出た。

ついに十二月二十五日、旧幕府はこれに報復するため、薩摩藩邸の焼討を決行した。二十八日、この情報が大阪に達すると、城中は興奮のるつぼと化した。

慶喜は早速これを利用して、大いに薩摩の罪悪を糾弾し、戦意をもりあげていった。

明けて明治元年(一八六八)元旦、慶喜は「討薩表」を起草、翌正月二日、一万五千の大軍に京都進撃を命じた。

彼は、兵力の圧倒的優位に加えて、京都政権内部の不統一を過大評価し、簡単に京都を奪回し十二月九日政変以前の状態にもどせるものと期待していたのである。

これにたいして薩長軍は、数的には旧幕府軍の三分の一以下という劣勢であったが、京都の関門、鳥羽・伏見で旧幕府軍を迎え撃ち、すぐれた銃砲の威力でこれを破った。

こうして戦闘はわずか四日間で旧幕府軍の惨敗に帰し、六日深夜、慶喜はひそかに大阪城を脱出、八日、軍艦開陽丸で江戸に向った。

これにたいして七日、天皇政府は慶喜追討令を発するとともに、在京の諸大名に態度の決定を迫ったので、いままで旧幕府との妥協につとめていた公議政体派の議定徳川慶勝・松平慶永・山内豊信・伊達宗城らも天皇への忠誠を晢わねばならなくなった。

こうして新政府は、討幕派政権として純化されたのである。

top

****************************************

|