|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

1 電気事業家への第一歩

1 配線工から検査員に

top

幸之助は十六才のとき、これから発展する事業は、その頃エレキといわれていた電気関係の仕事だと考えました。

それは、わが国に、火力発電所ができ、水力発電所が京都にようやく作られた頃です。

あとで、電気事業家として名をなした幸之助の第一歩はこの時から始ったのです。

それまでは、その頃もっともモダンで、繁盛した商売で、だれもがあこがれた自転車店に奉公していたのです。

しかし、彼は、思いきってそこをやめ、電気の仕事をやる事が、将来のためになると考えたのでした。

少年の頃からもうすでに、先の予想をしっかりたて、それに向かって積極的に進んでいく態度が養われていたのです。

この点、並の少年とはちがったしっかりした少年だったといえるでしょう。

幸之助は大阪電灯会社の臨時配線工になりました。 |

検査員時代の幸之助

|

配線工の仕事は、家庭や商店、工場などに電線をひく事ですから、天井裏にはい上がって暗やみの中で、ローソクの火を頼りに作業をしたり、目がくらむような高い建物にのぼって仕事をする事もあります。

配線工の幸之助はまるで鼠のように、十日間も続けて、働いた事もありましたし、真夏の太陽に焼けた屋根瓦の下で、息がつまりそうな熱気とたたかいながら、働く事もありました。

汗とぼこりの天井裏の仕事をやりとげたとき、とても辛抱できないような苦しさに負けなかった自分と、やるべき仕事をやりとげた満足感で、すがすがしい気分になるのでした。

「仕事にうちこんでいたから、あのつらさに勝てたのだ。」と幸之助は感じていました。

幸之助が配線工として工事にいく先は、劇場、ビル、大邸宅などいろいろなところでしたので、工事をしながら、人々の様々な生活の様子を見る事ができました。

広さが三千平方メートルもある大邸宅へ工事にいったときなどは、自分の住んでいる二畳と三畳の小さな家とくらぺて、世の中には何と豪華な暮らしをする人がいるものかと驚いたり感心したりするのでした。

また、幸之助は、配線工の仕事をつうじて、世の中の様々な人に会って、話をする事ができました。

電気工事の事は何も知らないめに、無理な注文をする人もあれば、工事の事は一切まかせて、愉快に仕事をさせてくれる人もありました。

工事夫をそまつに扱う人、ていねいにもてなしてくれる人、世間の様々な人の姿を見る事ができました。

幸之助は、電気工事の経験をとおして、電気についての知識や技術はゆたかになっていきました。

幸之助は、ひと一倍仕事熱心でしたから、技術を覚える事も早かったのです。

会社で行なわれる技能競技会でも、幸之助は、何度も一等をとるぽどの腕前になり、年は一番若かったが、工事担当者として工事を指図する事もありました。

幸之助が二十二才になったときの、大正六年、配線工事夫たちのあこがれのまとであった検査員に昇格しました。

幸之助の配線工事の経験と腕とが認められて検査員になったのです。

検査員は、配線工がした工事のでき具合を見てまわる役です。

配線工のように、汗とほこりにまみれて慟くような事はなく、配線工事の知識と経験を生かせばよいのです。

工事が終わったあと、手落ちはないか、漏電の危険はないかなどを調べてまわるのが仕事でした。

配線工事は、幸之助か昨日までやってきた仕事でしたから、工事の悪いところや間違っているところを調べる事は、むずかしい事ではなく、苦しい仕事ではありません。

しかし、検査員の仕事は、いいかげんな事はけっして許されません。

漏電の危険などを見落とすと、火災の原因になりますし、人が感電するかもしれません。

その頃の日本は、東京、大阪などの都市を中心に、電気がゆきわたり初めていて、大阪市内では電灯のない家が少なくなっていました。

しかし人々の電気にたいする知識は乏しく、電気は危ない物、しろうとがさわると感電する物、と考えられていました。

幸之助が家庭や商店をたずねて、「電灯会社から検査にきました。配線を調べさせていただきます。」といいますと、

「電気の専門家がきてくれた。」というわけで、大変鄭重に迎えられ、検査が終わると、

「ごくろうさんでした。」と、お茶をすすめてくれる家もありました。

幸之助が検査にまわるのは、一日にざっと二十軒ぐらいで、朝九時頃から仕事を初めて、時には、昼頃に受け持ちの地域をまわってしまう事もありました。

仕事は楽になったうえ、時間があまってもてあますという状態になったのです。

仕事が早くすんだ時には、会社へ帰って同僚と雑談するとか、ブラブラして時間をつぶしてから会社へ帰る、というような日が多くなりました。

検査員は仕事が楽で地位も高く、給料もよいという事で、配線工たちは検査員になる事を望んでいたのです。

ところが、幸之助はちがっていました。

半年ほどだって仕事になれると、幸之助は自分の毎日の生活に物足りなさを感じるようになり、検査員の仕事だけで満足できなくなりました。

「何か大切なものが欠けているような気がする。」

幸之助は、このように考えるようになりました。

あたえられた仕事は手落ちなくやっているものの、全身で仕事にぶつかっている感じがしないのです。

幸之助は自分の生活について感じた物足りなさから、自分で考案したソケット製造で独立の事業をやりたいと、真剣に考えるようになりました。

幸之助は、検査員になる少し前から、ソケットの改良を思いつき、暇をみてはコツコツと研究していたのです。

多くの配線工事をやってきた幸之助は、配線のやり方につうじていただけでなく、いろいろな配線器具の構造にもくわしくなっていました。配線工の体験と知識を生かして、いろいろな材料を集めて、配線器具の研究をやっていたのです。

幸之助の考えた新しいソケットは、ネジを使わないでコードの線を止める構造のもので、その当時使われていたソケットとしては、絶対すぐれているという自信を幸之助はもっていました。

苦心して作りあげた新しいソケットを、主任のところへもっていき、

「こんなものができました。」と自信をもって見てもらいました。

試作のソケットを注意深く見ている主任のそばで、幸之助は熱心にくわしく、新しいソケットの長所を説明しました。

(松下君、中々よく考えてある。立派なものだよ)こういう言葉が主任の口から出るのを、幸之助はひそかに確信していたのですがI、

「松下君、これは駄目だね。君のいうとおりいいところもあるが、欠点も多い。実用にはならないよ。

主任の言葉は、青年幸之助の心に燃えていた希望のともしびを一度にふき消してしまいました。

「本当に駄目でしょうか。」と、自信をうちくだかれた幸之助は、たずねずにいられませんでした。

「まず使いものにならないね。もっと工夫することだ。」と主任は、はっきりといいます。

よくできたソケットだという自信があっただけに、がっかりした幸之助は、悲しくなって思わず涙が出るのをこらえきれませんでした。

しかし、幸之助の心の中には、主任さんがこのソケットのよさを十分理解できなかったのだという希望が残っていました。

幸之助はその後も、ソケットの改良に工夫をこらして、二度めの試作品を作り、主任に見てもらいました。

しかし、主任の判定は前のときと同じで、

「実用にならない。」という事でした。

幸之助は、新しいソケットが使いものにならないという主任の言葉を、そのままうけとる事ができませんでした。

「駄目だ。」といわれるたびに、幸之助の自分で何とか新しいソケットを製造したいという気持ちが、ますます強くなっていきました。

「今の検査員の仕事は物足りないし、この際、思いきって会社を辞めて、ソケットの製造をやってみよう。」

幸之助にとって、会社をやめる事は、生活がかかっている事で、重大な問題です。

この事に失敗すれば、明日の生活にも困る事にもなるかもしれません。

幸之助にとっては、小さな船で荒海に乗り出寸ような冒険です。

幸之助は、自分が考案したソケットの成功を夢見るようになる前から、自分で商売をやりたいという気持ちをもっていました。その動機になったものの一つは、幸之助が元々病弱だった事です。

少年時代から体力にはめぐまれなかった幸之助は、配線工になって、激しい労働にたえてきたものの、体の調子の悪い時には、会社を休まずにはいられなかったのです。

検査員の仕事が物足りなく感じていた頃、幸之助はふと自分かひどく痩せていくのに気づきました。

医者にみてもらうと、

「少し肺腺がおかされているようだね。今が大切なときだ、しばらく会社を休んで養生しなさい。」といわれたのです。

肺腺カタルが進むと、肺をおかされ、結核になりますが、二十才で死んだ兄さんも、その病気がもとだっただけに、幸之助は、この病気をおそれ、用心もしていました。

しかし幸之助には、医者がすすめるとおり一か月も二か月も養生するような生活のゆとりはありません。

幸之助は、体の具合の悪いときは、会社を休むようにしながら勤めを続けていました。

幸之助は日頃から、自分が体の弱い事は気にかけていましたが、会社勤めの身で、しょっちゅう休んでは、会社に気がひけるし、生活のほうも安定しません。

(体の弱い者には、それにかなった生活のたてかた、職業があるはずだ。二、三日休んでも、心配することなく生活できるような事を考えないといかん。)

幸之助がさしあたって考えた事は、何か小さな商売をやる事でした。

幸之助は、甘い物が好きだったので、会社の近くの善哉(ぜんざい)屋によく行きました。

そして、善哉屋の店へ出入りするうちに、

「善哉屋なら、たいして資金もいらないし、すぐにでもできるだろうから、善哉屋でもやろうか。」と考えた事もありました。

幸之助には、初めから電気関係の商売をやりたいというつもりはなかったのですが、体の弱い自分が生きていくためには、独立して商売をしなければならないという気持ちを強くもっていたのです。

のちになって、幸之助が事業に成功して、多くの人を使うようになってからも、病弱の若い人を見ると

「君、体の弱い事を心配するな。君は体のていどに応じて働きなさい。体の丈夫な人と同じように働こうと思っても駄目だ。健康にめぐまれない事も、また結構なことだと思いなさい。」

といって、自分の体験をきかせ、

「僕も健康にめぐまれていたら、夜学にでもいって電気技師ぐらいで終わっていたかもしれないよ。」

とつけくわえるのです。

幸之助が体の弱い者の生き方を考えていた事、検査員の仕事に物足りなさを感じていた事、そして、幸之助が自信をもって考案した改良型ソケットができた事、この三つの動機によって、青年幸之助の独立心を強くしたのでした。

そのなかでも彼の父が望んでいた、商売人になりたいという強い希望と、自分の考えたソケットを世間に売ろうという意気ごみが、非常に強かったのです。

(主任さんは実用にならないといったが、この改良ソケットはかならず世間が認めてくれる。)という自信が幸之助の心をしめ、彼に会社を辞めて、独立させる事になったのです。

2 独立の初心をとおす top

幸之助は、会社を辞める決心がつくと、すぐ辞表を会社に出しました。

主任は、幸之助の出した辞表を見ながら、こういうのでした。

「松下君、無理にとめるわけではないが、この春、検査員になったばっかりなのに、いま辞めるのはおしいことじゃないか。ソケットの製造を考えているようだが、もう一度考えなおしたぽうがいいのではないか。正直にいうと、君が作ったソケットは駄目だと僕は思うのだ。」

主任の親切な気持ちは、幸之助にはよくわかりましたが、しかし、こんな事で、彼の決心がぐらつく事はありません。

「ありがとうございます。でもいったん決心した事です。辞めさせていただきます。」と、きっぱりといいました。

幸之助は大正六年六月二十日かぎりで大阪電灯会社を辞めました。

大正六年の日本は、第一次世界大戦の影響で景気がよく、産業は活発になっていました。

大正三年(一九一四年)にはじまった第一次世界大戦では、日本は連合国側にくわわって参加しましたが、主な戦場がヨーロッパであったため、戦争に参加しているヨーロッパの各国から、いろいろな品物の注文が日本にきました。

このため、日本のあらゆる産業が盛んになり、日本は農業国から工業国へ急に変わっていきました。 |

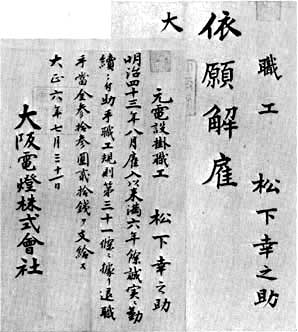

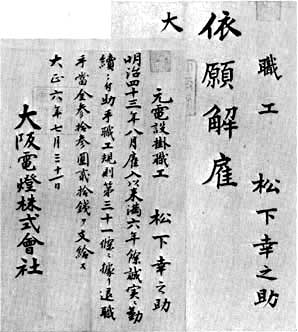

退職手当の辞令(左)と退職の辞令(右)

|

青年幸之助はこのような時代に、希望に胸をふくらませてソケット製造の事業に乗出したのです。

どんな小さな事業を始めるにも、仕事場や機械を買う資金がいります。

その時、幸之助の手もとにあったお金は、当時のお金で、百円たらずでした。

七年間勤めた会社からもらった退職金が三十三円二十銭、会社で積み立てていた金が四十二円、それに自分の貯金が二十円、合計九十五円か幸之助の資金のすべてです。

その頃のお金の値打は、現在とは全く喰い違います。

その頃と今とでは経済の状態がちがいますから、いまのお金の何倍の値打があったかは、はっきりとはきめられませんが、その頃の百円は、いまの十五万円〜二十万円ぐらいでしょう。

大正六年頃の百円はかなりの大金でしたが、事業を始める資金としては少なすぎました。

機械を一台買っても、百円はなくなってしまうのです。

しかしソケット製造の成功を信じ、事業にたいする意欲に燃えていた幸之助には、自分の計画が無理だとは考えなかったのです。

人は自分の人生を切り開いていく時には失敗をおそれるよりも、成功を信ずる事の方が大切な場合があります。

事業には失敗はつきものですが、それをおそれずにつき進む事によって、事業の成功がえられるものなのです。

幸之助が事業のスタートをきるとき、さいわいな事に、幸之助の事業の計画に賛成して、仕事を手伝いたいという人がありました。

林、森田という協力者です。二人とも電灯会社にいた幸之助の同僚で、やはり会社につとめているより、何か事業をやりたい、と考えていた人たちです。

このほかに、もう一人の少年が参加しました。

この少年は、幸之助の奥さんむめの夫人の弟、井植歳男です。

淡路島の小学校を出たばかりの歳男を、幸之助は、仕事を手伝ってもらうためによんだのです。

この少年は、この時から第二次世界大戦が終わるときまで、幸之助の片腕として働いた人です。

のちに、電機メーカーとして有名な三洋電機を設立しました。

幸之助は、電灯会社につとめている頃、二十一才のとき、井植むめのさんと結婚しました。

井植歳男はむめの夫人の弟です。

幸之助夫妻は大阪府東成郡猪飼野(いかいの=現在は大阪市生野区)の小さな借家に住んでいましたが、とりあえず、この家を改造して作業場にする事になりました。

資本金の百円は大切なお金ですから、よけいな事には使えません。

家は、四畳半と二畳の部屋があり、その四畳半の部屋を作業場に改造する事にしましたが、大工をやとえば、お金がかかるので、幸之助をはじめ協力者たちが、にわか大工になって、作業場作りをしました。

四畳半の部屋を作業場にしてしまうと、幸之助夫妻が食事をしたり寝るところは、二畳の部屋になります。

ソケット製造に心をうばわれて、生活の不自由さはたいして気にならない幸之助でしたが、いざ仕事にかかりますと、簡単なことだと思われた事にも、むずかしさがかくれているのに気づきました。

ソケットの本体(黒い絶縁体)は、いろいろな材料を混ぜ合わせて作る物ですが、幸之助には、その混ぜ合わせる方法がわからないのです。

アスファルト、石綿、石粉などを練り合わせれば、本体ができるだろうと考えていたのですが、どんな材料をどんな分量で練り合わせたらいいのかわからなかったのです。

ソケットの本体にする練物を製造している工場はありましたが、その製法は秘密になっていたので教えてくれません。

原料の仕入れ先もわかりません。

本体の練物をくだいて研究しても、混ぜ合わせる方法をさぐりだす事はできません。

本体の練物の製法は、だれかに教えてもらうほかはないのです。

幸之助は、いろいろな人にあたりましたがやっとの事で、練物で配線器具を作った経験のある人にめぐりあう事ができました。

この人は、電灯会社につとめた事もある人で、親切に製法を幸之助に教えてくれました。

最初の難問は、それで解決しました。

幸之助の作業場には、その頃、すでに金物をとして型を作る機械や、練物を煮る鍋などの設備がととのっていましたので、さっそく教わった製法で本体の製造にとりかかりました。

幸之助が電灯会社をやめて四月めに、待望のソケットが、数は少なかったのですが、できあがりました。

ところが幸之助には、また、一つの難関が待っていました。

ソケットは注文があって作ったのではありません。

作ったソケットは、電気器具の問屋か小売店に売らなければ、事業としてなりたちません。

ソケットはできあがっだものの、幸之助には電気器具を扱う問屋にも電気屋にも知りあいがありません。

幸之助はみんなと相談したあげく、

「いきあたりはったりに電気屋さんにとびこんで、このソケットを見てもらい、売りこもう。」という事になりました。

電灯会社では事務をやっていた森田さんが、電気屋という看板を頼りに売りにまわりましたが、森田さんの報告は、幸之助の期待にそうものではありませんでした。

「ある店にいくと、長いあいだまたせたあげく、次にきてくれと、ソケットを見ようともしない。次の店では、『いつから電気器具屋をはじめたのか、ソケットのほかに何ができるか。』といろいろきかれたが、結局、『こんな新しいソケットは売れるかどうかわからんから注文できない。』といわれました。」という事です。

幸之助は、森田さんの努力には感謝しながらも、ガッカリする自分をどうする事もできません。

大阪市内の電気店を、十日はどかけずりまわった成果は、十円はどの売り上げがあっただけでした。

三か月間もかかって苦心して作りあげたソケットでしたが、十円ほど売れただけでは、事業の前途が不安になるのは、当り前の事でしょう。

幸之助にとって、もっともショックだったのは電気店のいう、「売れそうもない。」という事でした。

そして、電灯会社の主任がいった「よいところもあるが、実用にならない。」という言葉が思い出されるのでした。

(もっといいソケットを作らなければ)というのが幸之助の考えでしたが、初めから乏しかった資金は、ぽとんどなくなっています。事業を続けるには、さらに資金がいるのはもちろんです。

ところが、幸之助をはじめ二人の協力者は家庭をもっていますから、生活の不安がさしせまってきました。

「事業を続ける資金がないとすると、ここで見切りをつけて、それぞれ、ほかに職を求めるなりして、生活の道を見つけるのがよいのではなかろうか。」

二人の協力者に、こういわれると、幸之助も賛成しないわけにはいきません。

資金を作るあても、事業を続ける妙案もなかったからです。

しかし幸之助は、今度の事業が明らかに失敗とわかっても、この事業をやめる気持ちはなかったのです。

それはこの事業は、幸之助が考えぬいた末はじめたものだったし、ソケット製造のような小さな仕事であっても、電気に関係した事業は将来発展するという見とおしをもっていたからです。

このとき、幸之助があっさりソケット製造の事業に見切りをつけていたら、今日の松下幸之助は生れなかったでしょう。

二人の協力者が生活の道を見つけるため小さなソケット工場から去っていったあと、残されたのは、幸之助、むめの夫人、それに井植少年の三人でした。

幸之助は、それからも、その日の生活にも不自由するようななかで、ソケット改良の研究にぼっとうしました。

その姿は生活の不安など、まるで頭にないようでした。そこまで考える余裕がなかったのでしょう。

夫婦の着物を質に入れて、やっと生活をつないでいた三人にも、大正六年の師走、冷たい風がふく苦しい月がせまってきました。

3 辛抱が道を開く top

その年の十二月になって、思いがけない幸運が幸之助に舞込みました。

大阪市内のある問屋から、「扇風機の碍盤(スイッチ盤)「を千個作ってくれ。」という注文がきたのです。

スイッチ盤は、ソケットの本体にする練物だけで作るものですから、幸之助の作業場に原料さえあれば、ほかに資金はいらないのです。

「使ってみてよければ、二万、三万と注文するかもしれない。」という、うれしい注文でした。

今日では、扇風機は、ありふれた家庭電気器具ですが、その時代には、まだめずらしいもので、ほとんどが外国から輸入されていたのです。

その頃、わが国では、電力の供給がふえてきたこと、電気機械工業の発達によって、ようやく扇風機が国産化さわようとしていよした。

その頃の扇風機のメーカーは、碍盤に陶器を使っていましたが、こわれやすいので、陶器のかわりにソケットなどに使う練物をためしに使ってみる事になり、その注文が幸之助のところにまわってきたのです。

この事を幸之助たちはどんなによろこんだ事でしょうか。本当に、天のめぐみのような注文だったのです。

失敗にもめげず、ソケット製造を成功させるため、小さな工場でがんばっていた幸之助たちへのむくいでしょう。

幸之助は、むめの夫人と井植少年に手伝ってもらい、夜も昼も碍盤作りにうちこみました。

そして、約束の期日の年末までに一千個の碍盤を注文主へおさめました。

注文主から受けとった代金は百六十円、原料代その他をさしひくと、八十円の利益となりました。そして、あくる年には、早くも二千まいの追加の注文がきました。

ソケットでは失敗しましたが、幸之助の事業は、これでたちなかったのです。

松下幸之助は、このときの事を思い出して、次のようにのべています。

(いま思うと、事業は、たてた方針どおりにはいかないものだ。

辛抱しているうちに、周囲の事情が変わってきて、道が開けてくる事があるものだ。けっして、軽々しくあきらめるものではない。

幸之助は、碍盤の仕事で利益をうる事ができましたが、この事で、ソケット製造を見すてたわけでありません。 |

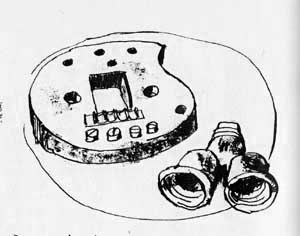

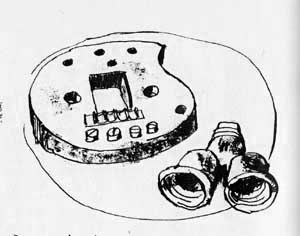

最初の松下の電気部品

注文のあった碍盤(左)と幸之助考案のソケット(右)

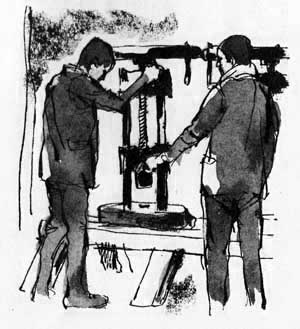

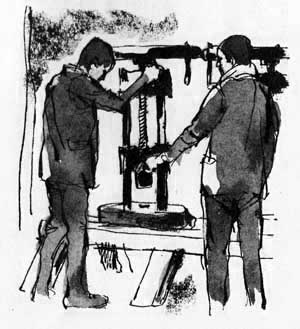

練物を手作りするネジ式の機械

たった一台のこの機械で世界企業の松下が始まった

|

碍盤と電気器具の製造には、四畳半の作業場では狭すぎるので、幸之助は手頃な家をさがしたところ、大阪市北区大開町(現在は大阪市福島区)に二階建ての家が見つかり大正七年三月に引つ越しました。

こんどの家は、前の家にくらべると三ばいぐらいの広さがあり、下は三間、二階は二間あり、下の座敷を全部作業場に改造する事にしました。猪飼野(いかの)の家から運んできた機械をすえつけると、だいぶ工場らしくなりました。

三月七日、この工場に〈松下電気器具製作所〉の看板をかかげました。

今日、日本の大企業として、さらに世界的に有名な松下電器の創業の日となったのです。

この創業の日に働いていたのは、幸之助とむめの夫人、それに井植歳男少年(夫人の弟)の三人でした。

top

****************************************

|