|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

3 事業創業の時代

1 創業時代の知恵 top

幸之助は、ソケットではたしかに失敗しましたが、電気に関係した仕事は有望であり、便利なすぐれた品質の器具を作れば、家庭でいくらでも使ってくれる、とかたく信じていました。

幸之助の苦心は、新型のアタッチメントプラグを考案する事によって実をむすびました。

その頃の家庭には、電灯だけはゆきわたっていましたが、アイロンとか電熱器などの電気器具は、まだ使われていませんでした。

家庭の天井からは電灯用の短いコードがさがっているのが普通でしたが、電灯をちょっと離れたところにもっていくには、別のコードをつなぐ事が必要です。

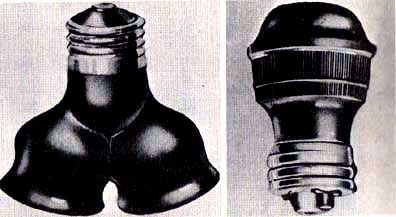

コードを伸ばすのに、コードをつなぐために使うのが、アタッチメントプラグで、今日のものにくらべると、大変簡単な器具でしたが、その頃はそれが家庭で使われた便利な器具でした。

幸之助は、もっとも新しい型の物を作りあげました。

これの独創的な点は、ねじこみの部分に古電球の口金を使う事です。

このアタッチメントプラグは、作り方が簡単で、安い費用でできるので、それだけ安い値段で売る事ができます。

商売は、同業者との競争です。

競争相手よりもよりすぐれた品物を、より安く売るという事がその第一ですが、そのほかいろいろな事で競争をしなければならないのです。

その競争に勝つもとになるのが“人間の知恵と知識”なのです。

幸之助の作ったプラグは、その頃売られていた物より三割も安かったので、評判になり、よく売れました。 |

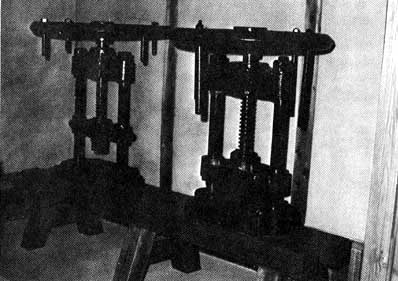

当時は家庭の壁にコンセントはなく、

電気は電球のネジの部分しかなかった。

幸之助は電球が二つ付けられる、ねじ式のソケット(左)を作り、

片方にねじとコンセントのアタッチメント(右)を考案し、そこから

電気をとれるようにした。これが松下の最初のヒット商品となった。

|

幸之助ら三人が夜遅くまで製造にはげんでも、問屋からの注文に応じきれないほどでした。

品物がまだこないといって、注文主が幸之助の工場までとりにくるという状態にまでなったので、幸之助は初めて、四、五人の従業員をやといました。

幸之助の工場、松下電気器具製作所は、従業員を雇った事により、だいぶ工場らしいものになりましたが、ここで一つの問題が起こりました。

幸之助の工場では、引続き扇風機の碍盤を作っていましたから、雇った人たちにも、練物の製法を教えなければなりません。

練物の製法は、各工場が秘密にしていた技術でしたが、幸之助は、その技術が知られることなど心配せず、新しい工員たちに、それを教えたのです。

この事を聞いた同業者(練物業者)の一人は、

「松下君、それは危険だよ。雇ったばかりの工員に大切な秘密を教えるのは、世間にそれを知られるようなものだ。

同業者がふえて、競争が激しくなり、我々が苦しむ事になる。」と忠告します。

幸之助は、答えました。

「その心配はないと私は思う。

製法が秘密になっている事をよく話したのんでおけば、それを裏切ってほかにもらしたりしないでしょう。

お互いに信頼し合わなければ、一緒に働けません。

秘密がもれるという事に気を使っていたのでは、事事を伸ばせないのではないでしょうか。

信頼する事をしなければ、人は育たないのではないでしょうか。」

その同業者は、「そんな考え方もあるのかなあ。」といった様子でした。

事業をやっていくものは、人を上手に使っていかないと、事業を伸ばす事はできないのです。

松下幸之助は人を使うという事について、人を信頼して仕事をまかせる事によって、事業を大きくしていった人です。

人を信頼するという事は、事業主と従業員のあいだだけではありません。

スポーツでチームの和という事がよくいわれます。

これなども監督と選手、選手同志の信頼によって生まれるもので、これによって初めて各人の力が最大限に発揮されるのです。

事業もこれと同じなのです。幸之助は、これまでの体験から身をもってこの重大さを知っていたのです。

アタッチメントプラグで大成功を収めた幸之助は、さらに電気器具の研究をつづけ、二灯用差込プラグを考案しました。

二灯用差込プラグは、ほかの業者も売り出していましたが、幸之助が作った新型はいろいろな工夫がほどこされていましたので、“実用新案”をとりました。

実用新案とは新しく考案したものを役所にとどけ出て、考案した以外の人が作って売る事ができないようにするものです。

新しい商品を売り出ずには、ほかの同じ商品にくらぺて、どこかすぐれた点がなければ世間では認めてくれません。

幸之助の新しい二灯用プラグは、これまでの物よりすぐれた点を多くもっていたうえ、三割から五割も安い値段でしたので、よく売れました。

幸之助の新型プラグのすぐれた点を認めて、よく売れると判断した吉田商店という大阪の問屋が、総代理店になりたいと申し込んできました。

総代理店というのは、製造元にかわって、そこのある商品を、一手に引受けて売る店です。

一手に引受けるのですから、たくさん売れる商品であれば利益があがりますが、製造元から引受けた数量は責任をもって売らなければなりません。

幸之助は、吉田商店から総代理店のもうしこみをうけた事を、事業を広げるよいチャンスだと考えたのです。

幸之助は、次のように吉田商店の主人にいいました。

「あなたに総代理店を引受けてもらっても、いまの私の工場の設備では、注文に応じきれるだけの生産はできないと思います。

そこで、私に貸してくださるつもりで、三千円(現在のお金にして三百万円ぐらい)出していただきたい。

私はそれで工場の設備をととのえ、注文がふえても生産ができるようにしたいのです。」

吉田店主は、この申し出を受入れましたので、幸之助は、吉田商店に総代理店になってもらう契約をむすびました。

三千円のお金は、もちろん、生産設備を拡張するために使われ、従業員もふえて、その年(大正七年)の年末には、二十人をこえる人々が幸之助の工場で働いていました。

幸之助の事業は、順調に伸びていきましたが、思いがけない困難な問題も次々に起こってきたのです。

それは、二灯用プラグを作っていた東京の業者が思いきった値下げをして、松下の製品に対抗してきたのです。

品質がよいうえに安いという事で、よく売れていた松下の製品は、そのために、売れゆきがへってきました。

総代理店の吉田商店には、ほかの会社の値下げに対抗するため、松下のプラグも値引きをするようにいってくる問屋が多くなりました。

この事に驚いた吉田商店の主人は、幸之助に、

「大変だ、売れゆきが急にへってきた。このぶんでは、とても責任の数量は売る見込みはない。まさか値下げ競争に出られるとは思わなかった。私の見込みちがいで申し訳がないが、代理店契約を取消してもらいたい。」というのです。

契約をうちきると、保証金の三千円は返さなければなりませんし、吉田商店をとおして売るつもりの製品は、幸之助のほうで売らなければなりません。

三千円は、設備につぎこんでしまっていましたから、返せません。だからといって、契約があるからといって、売れる見込みがないという製品を、吉田商店におしつけるというのも、よい方法とはいえません。

また、そのような事は、幸之助にはできない事です。

幸之助は早くも、事業家としての試練をうけたのですが、幸之助はきっぱりときめました。

「よろしい、代理店契約は解消しましょう。責任の数量があるからといって、あなたの店におしつける事はできない。

できた製品は私の方でぼつぼつ売ります。そのかわり、保証金は、毎月分割して返すようにしたい。」

吉田商店は、幸之助の提案を受入れましたが、幸之助にとっては、これからが、苦しい事なのです。

設備がふえた工場で生産される製品を幸之助のほうで売りさばく事は、たやすい事ではありません。

しかも、吉田商店が売りにくくなったという二灯用プラグなのです。

幸之助は、まず、大阪の問屋数十けんを、自分の足でかけずりまわる事にしました。

自分の足で歩いて実情を知りたかったのです。

幸之助が行きますと、製造業者が直接に出向いてきたというので、歓迎してくれる問屋もありました。

幸之助の“あたってくだけろ”の努力は、手ごたえがありました。

「松下君、こんなよい品物を一手販売したのが間違っていたのではないか。君との直接取引なら、さっそく買おう。」と、ある問屋ではいい、幸之助が直接問屋をまわる事によって、製品をひきとってくれる店が、案外多かったのです。

松下の製品は、吉田商店の手で東京方面にも売られていましたから、東京方面もたてなおさなければなりません。

幸之助は、まだ一度も行った事のない東京へ出かける事にしました。

その頃は、大阪から東京まで、汽車でいくのに十数時間もかかりましたから、大阪の人で東京へ行った事のない人、あるいは、東京の人で大阪の事がまるきりわからない人が多かったのです。

大都会東京に足をふみいれた幸之助は、どこへ行くにも地図がたよりでした。

電車の中でも、地図に赤鉛筆で印をつけながら、いま、どのへんを走っているか確かめるという具合でした。

このようにして、東京の問屋をまわっているうちに、幸之助は、東京と大阪の商人の気風のちがいや、商売のやり方の特長などを知る事ができました。

まず感じだ事は、東京の問屋は、大阪にくらべて、新しく取引を始めるのがむずかしいという事でした。

古い取引の関係を重んずるのが東京商人の気質だったのです。

それにくわえて、大阪からの売込は非常にむずかしい事でした。

幸之助は、そのような東京商人の気質を肌に感じながらも、熱心に話しこんでいると、親身になって、取引に応じてくれる店がある事を知りました。

「東京の製造元が大阪へ売込むのは当り前だが、大阪の製造元が東京へ売込にくるのはめずらしい。

しっかりやりなさい。」

といって、励ましてくれる問屋もあって、幸之助は、二日間の東京滞在で、かなりの注文をとって大阪に帰りました。

幸之助が自分で、東京、大阪の問屋を一通りまわったのは、ただ注文をとることだけが目的ではありません。

問屋の様子を調べて、どういう売り方をすればよいか、また、商品にたいする意見を知りたかったからです。

問屋まわりをする事によって、松下の製品がかなり認められていること、努力すれば、売れる見込みがある事がわかったのです。この事は、幸之助にとって大きな収穫でした。

自分の足で問屋をまわり、売れる見込みがついたとき、幸之助は、前途が明るくなった事を感じるとともに、困難な事に出会っても、希望を捨てずに努力すると、道が開けるのだという事を確信したのです。

幸之助の事業は、アタッチメントプラグと二灯用差込プラグの二つの製品で、順調に進んでいきましたが、製品を作る工場とそこでは働く従業員の問題も解決しなければなりません。

前にも書いたように、幸之助の工場は、普通の家を改造したものですから、いろいろな機械設備がはいり、従業員がふえるにしたがって、いよいよ狭くなってきました。

幸之助は、もっと大きな工場を建てたいと考えていましたが、そのための資金がありません。

ですから、現在のせまい工場を、少しでも仕事の能率があがるように使うように工夫する事を考えました。

幸之助がまず思いついたのは、せまい場所をできるだけ広く使うため、部屋を二段べッ卜のように上と下にわけ、上段と下段で仕事ができるようにする事でした。

これを見た得意先の人は笑いながら、

「えらい事をやっているなあ。上と下で仕事をやっているのですね。

なるほど、こんなふうに能率的に工場を使えば、安い製品ができるはずだ。」と、感心していました。

また、従業員をやとっている事業主として、幸之助には、別の苦労がありました。

それは、新しく雇い入れた従業員が、続けて工場へ通ってくれるかどうかという事でした。 |

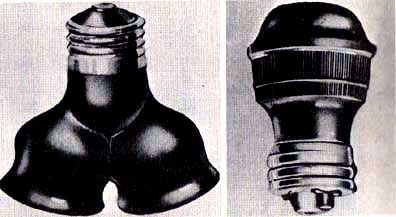

プラグ製造用万力――ねじで大きな力を加える

|

当時の幸之助の工場のような、小さくて貧弱な工場に、すすんで働きにくる人は少なかったのです。

幸之助は、毎朝、工場の前に立って、今日も、昨日きた人がきてくれるだろうかと、祈るような気持ちで、従業員の出勤をまちかまえているのでした。

そして、みんなが出てきたのを確かめてから、ホッと一息ついて、幸之助も工場に入るのです。

従業員たちは、退勤の時間がくると帰ってしまいます。

注文におわれている時には、そのあと、幸之助や夫人たちが、仕事を続けるのです。

夕食が終わってから、夜遅くまで仕事を続ける事もありました。

この頃の幸之助は、事業主と入っても、工場では、従業員と一緒に働き、また問屋に注文をとりに行ったり、製品を自転車にのせて配達する店員の仕事もやりました。

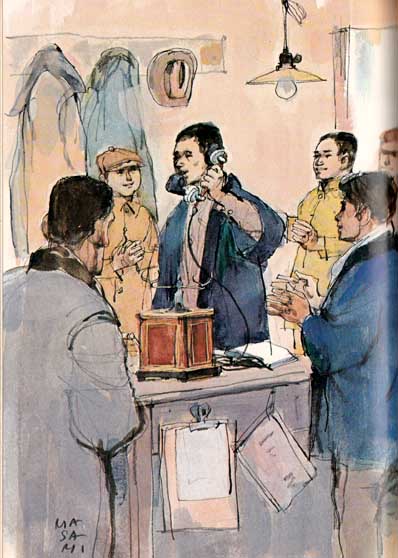

その頃の幸之助が一日の疲れをいやすのは行水をつかう事でした。

仕事がすんだあと、毎晩のように行水を使い、一日の汗を洗い流し、疲れをいやすのでした。

行水の風習は、この頃では、もう見られなくなりましたが、たらいにお湯を入れて、お風呂がわりに、体を洗うのです。

その頃の行水の思い出を、松下幸之助は次のようにのべています。

(私は、いまもありありと、四十年前たらいに湯を入れて、そこで行水をしながら、「今日一日よく働いたなあ。」という、さわやかな感動を、おりにふれて思い出すのだが、この一日をせいいっぱい働き、そして、そのために、次の日がより新鮮に迎えられる、という感じをつねに大事にしたいと思っている。)

幸之助は行水を使いながら、その日その日を反省して、働く事の楽しさ、貴さを味わったようです。 |

仕事が終わって行水(ぎょうずい)する幸之助

|

2 毎日が真剣勝負 top

大正八年の事です。

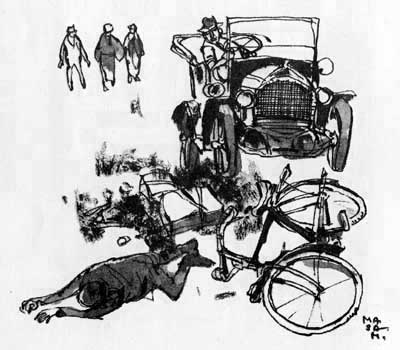

幸之助は、その日、自転車に仕入れたソケットの材料をたくさん積んで、かなりのスピードを出して走っていました。

幸之助は、自転車店に勤めた事もあったことなので、自転車に乗る事は自信がありました。

ですから、ちょっと無理だと思われるような重い荷物を積んで走っていたのです。

そこへ、思わぬ方向から走ってきた自動車が、ハンドルをきるひまもなかった幸之助を、自転車もろとも跳ね飛ばしました。

「やられた。」と思った時には、幸之助のからだは、電車道の石だたみの上になげ出されていました。

気がつくと、二メートルほどのところに路面電車がとまっています。

路面電車の窓からはたくさんの顔が 辺り一面に仕入れた材料がちらばり、自転車はねじ曲がっています。

事故の現場には、たちまち人だかりがして幸之助の様子を見ています。

宰之助はその視線の中で、そっと起き上がってみました。

ところが、起き上がれたのです。どこも痛くない、血が流れているところもありません。

あれだけ激しく跳ね飛ばされながら、傷は何一つないのです。

幸之助は、夢を見ているような気持ちでしたが、周りの人たちは、はねられた幸之助が立ち上がり、傷らしいものをどこにも受けていないのを見て、驚きの目をみはるのでした。

「何と運の強い人だろう。」と、思わず声をあげる人もあり、そして、ちらばった材料を拾い集める幸之助を手伝う人もいました。

工場に帰った幸之助は、生死の瀬戸際に立ったような事故にあいながら、傷一つ受けなかった自分の運の強さを感じながら、先日、急に死んだ友人の事を思うのでした。

この友人は、大阪電灯会社で知りあった人で、高等工業の電気科を出た人です。

友人はある日、幸之助が工場をはじめた事をきいて、たずねてきましたが、その時、

「この事業は有望だ。会社組織にして、ほかからも資金を集めて、大きくやった方がよい。

僕の親類には、金を持っているのが多いから、金を集める事ができると思う。」

と幸之助に、会社組織にする事をすすめました。

その後、幸之助がその話をしに友人の家をおとずれますと、その友人は、急性肺炎にかかって、急に亡くなったという事なのです。

「あまりに急のことなので、お知らせするひまもなく、昨日、葬式をすませました。」

と、友人の遺族がいうのをきいて、幸之助は何もいえず、ただぼうぜんとしているだけでした。

つい四、五日前に、事業について語りあった若い友人が、もうこの世にいないのです。

自分は、自動車にはねられても、こうして生きている――。

この事を考えると、幸之助は人間の運命というものを考えずにはいられませんでした。 |

自転車屋にいたので幸之助は自転車乗りが得意だった。

重い荷物を片側のハンドルにぶら下げ、曲芸乗りをする幸之助。

しかし自動車にぶつかり事故となったが、この時も怪我一つしなかった。

|

四年間つづいた第一次大戦は、大正七年十一月、ドイツの降伏で終わりました。

日本はしばらくは、大戦後の景気がつづきました。

事業は景気の良い、悪いによって大きく影響されます。

景気の良い時には工場で生産された製品がよく売れ、それによって、お金がよく入ってきますので、設備をふやす事ができます。

しかし、景気がよい時には、物の値段が上がるという、一般の国民には、ありがたくない事も起こるのです。

景気は良くなったり、悪くなったりするもので、事業家はこの波を上手に乗りきっていかなければなりません。

幸之助が次々に新しい工夫をした製品を売り出して、事業を順調に伸ばしていったのは、この時代が景気の良いときであった、という事をみのがせません。

大正九年には、大阪に松下電気器具製作所があるという事が、業者のあいだで知られるようになりました。

幸之助は、大阪の得意先が大体きまってきたので、これまで以上に東京進出に力を入れようと考えました。

製品は広く売りさばくようにした方が、事業が安定するのです。

大阪だけで売るよりは、東京にも売る方がよいし、全国で売るようにすればさらによいわけです。

幸之助は、毎月一回東京に行って得意先まわりをしていましたが、これだけでは、東京で売れゆきをふやす事には、十分ではないので、東京に住んでいて、いつでも得意先まわりができる人をおきたいと考えました。

だれにその仕事をやらせるか、という事になると、創業の時からずっと、幸之助の片腕となって働いている、井植歳男しかありません。

しかし、井植はまだ十九才の青年です。若すぎるのではないか、とも考えましたが、

「やればやれない事はない。」と判断して井植青年を東京にやる事をきめました。

井植青年は東京で早稲田の学生街に下宿を見つけて、そこから毎日得意先をまわり、注文があれば大阪の幸之助のところに連絡をするのが仕事でした。

幸之助の期待どおり、井植青年はよく働きました。

今でも、若い従業員を信頼して、責任ある仕事をさせるというのが、松下電器の方針となっています。

第一次大戦が終わり、外国の産業がたちなおるにつれて、世の中は不景気になってきました。

米や綿糸、生糸などの商品の相場が大暴落して、経済界は混乱をきたすとともに、従業員をへらしたり、つぶれたりする会社がふえてきました。

それで失業者がふえ、あちこちの工場では、ストライキがおこりました。

幸之助は、世の中の不安な様子を兄て、じっとしているわけにはいきませんでした。

松下電気器具製作所には、幸之助をふくめて、二十八人の従業員が働いていましたが、幸之助は、従業員が心を一つにして、社会の不安にまきこまれないようにする事が必要だと考えたのです。

そのためには、みんなの心の目標となるものが必要です。

若い幸之助は、「一歩一歩進もうではないか。」と従業員にう伝え、全従業員で「歩一会」という名の会を結成しました。

この会の目的は、職場で一緒に働くだけでなく、生活のことや文化活動などで精神的にも団結しようというものです。

このような努力によって、深刻な不況にもかかわらず、幸之助の工場で作られる配線器具の売れゆきは落ちることなく、むしろ前よりいそがしくなるほどでした。

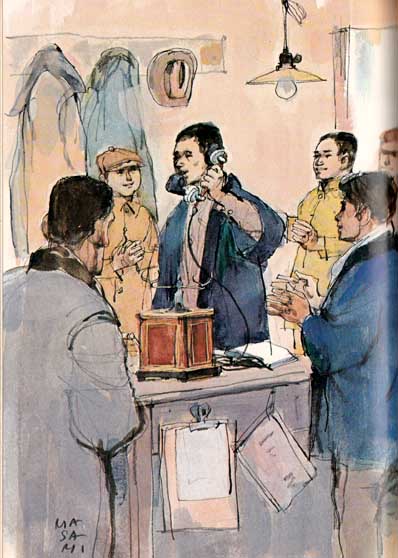

その頃、幸之助の工場には、まだ電話がありませんでした。

電話を一本ひくには、二千円ほどかかり、資金の乏しい工場では、中々引けなかったのです。

幸之助の工場では、得意先がふえ、連絡が頻繁になっていましたので、電話がほしい、と思う事がよくありました。

電話の取付けを申し込んでも、中々あたらなかったのですが、幸之助が申し込んだところ、運よく抽選に当ったのです。

大正九年六月に、工場に電話がつきました。

幸之助をはじめ従業員たちは、手をたたいて電話開通をよろこびあいました。

今日のように、個人の家にも電話がいきわたっている時代には、想像できない事でしょうが、当時は電話のある工場や商店は信用があり、格が一段上がるという事だったのです。

電話がついた事は仕事のうえで便利になったという事だけでなく、松下電気器具製作所が世間で認められる工場になった事になるのです。

初めて、電話のベルがなったとき、

「えらいこっちゃ、電話で注文がきたゾォー。」と、店員たちは叫びました。

一本の電話にも、こんなに感激した時代が松下電器の歴史のなかにはあったのです。

これは松下電器という会社の、幼年時代のなつかしい思い出なのです。

会社の歴史には、人間と同じように、幼年時代、少年時代、青年時代とあります。

そして人間は、幼い時に病気や事故で死んでしまう事があるように、会社も創業したものが、すべて一人前の会社になるとはかぎりません。

会社の中には、途中でつぶれてしまうものもあります。

会社がつぶれるのは、世の中が不景気になって、作っている製品が売れなくなって、つぶれる場合もあり、会社の方針をきめる事業主とか経営者が、世の中の状態が変わっているのに気がつかず、それに応じた方針がたてられずに、つぶれる場合もあります。 |

電話が引けた幸之助の町工場。電話はその後も長く貴重品で、

戦後の昭和50年代にやっと各家庭に普及した。

平成になって携帯電話、さらにスマホが爆発的に普及した。

これはアメリカが軍事技術として開発した

デジタル無線通信技術が、民用に使用されたものである。

|

幸之助が、大開(おおびらき)町に工場を作ってまもなく、近所に工場を開いたKという人がいました。

Kさんは、幸之助と同じように電気関係の製品を作っていましたので、幸之助とは親しくつきあい、仲よく競争しながらやろうと話しあっていました。

ところが、Kさんの事業はうまくいかず、一年ほどして、ほかへ引っ越していきました。

その後の便りによると、東京で工場を始めたと幸之助はきいていたのですが五、六年たって、Kさんがひょっこり幸之助の工場をたずねてきました。

幸之助の工場は、Kさんがいた頃の工場とは全く姿を変えて大きくなり、従業員もふえて盛大な活動をしています。

「あなたはえらい、えらい。」と、Kさんは、びっくりして、さかんに繰返して、心の底から、幸之助の事業の盛況ぶりに感心するのでした。

Kさんは、

「私もずいぶん熱心に、まじめに仕事をしてきました。しかし、どうも思うようにいかないのです。

少しうまくいきかけたかと思うと、品物を売った金がとれなかったり、また頼りにしていた店員にやめられたりして、思うように事業がのびないのです。

ところが今日、松下さんの発展ぶりをみますと、ほんとに順調に伸びているのがはっきりわかります。

あなたの成功の秘訣はどういう事でしょうか。」

と幸之助にききました。

幸之助は、日頃、事業とか商売とかについて考えている事を、率直にKさんに話しました。

「私としては、あなたが、それほど事業にうちこんでいるのに、成功しないのがふしぎに思います。

世間では、商売はもうける時も、損をする時もあるのが当り前のようにいいますが、この考えは甘いと思います。

私は、事業家にとって、毎日が真剣勝負だと思っています。

真剣勝負で事業をやるかぎり、つねに利益をあげるようにやっていかなければなりません。

もし、それができないとしますと、経営のやりかたに、どこか間違いがあるといわなければなりません。

だから、景気の良いときでも悪いときでも、事業をうまく進めなければならないと、私は考えるのです。」

この言葉のなかに、幸之助の事業にたいする信念があらわれています。

真剣勝負という言葉には、幸之助の事業にたちむかう厳しい態度があらわれています。

どんなに景気が悪くても、事業を続けていき、従業員の生活を守るための利益をあげる事が、経営者の努めで、そのために最善の努力をするという厳しい態度で毎日行なっていたのです。

3 新工場の建設 top

大正九年から十年にかけて、不景気はいっそう深刻になりましたが、幸之助の工場は、たくさんの注文をうけて、それを生産するための作業場が狭すぎるようになっていました。

すでに隣の家も借りて作業場を広げていたのですが、それでも注文に応じるだけの生産ができなくなっていたのです。

幸之助は、いろいろ考えたすえ、思いきって新しく工場をたてる決心をしました。

まだ小さな町工場の事早王たった幸之助にとって、工場を建て、機械設備をふやして、新しい工場とする事は、もっとも希望する事でした。

しかしこの事は、いろいろな事を検討してかからなければなりません。

事業家は、事業を大きくしていく事を、一つの目標としてはいますが、将来の見通しもたてずに、無計画に工場を大きくしていく事はできません。

工場を建て、機械設備を買うためには、たくさんの資金がいります。

また、従業員もふえますから、人を使っていくむずかしさもふえてきます。

また、製品がよりたくさん生産されるようになりますから、

それを売るための方針もたてておかなければなりません。

このような事について、ちゃんとした計画がなければ、事業を大きくする事はできないのです。

幸之助は、この事について、十分考え、細心の注意をはらったうえで、工場を建てる事を決心したのです。

まず、工場を建てる土地をさがさなければなりませんが、ちょうど近くに、広さが約三三〇平方メートルの土地が見つかりました。

この土地は借りる事にし、工場、事務所、住宅を幸之助自身が設計して、建築業者に建築費の見積りを頼みました。

建築業者は、幸之助の設計にもとづいて、立体的にかいた設計図をそえて、見積り書を作ってきました。

その図面を見ると、家賃が十六円の現在の家とは、くらべものにならないほど広く、大きく立派で、幸之助は、胸がおどる思いでした。どんな事があっても、図面にかかれているような工場を建てたいと、強く思うのでした。

見積り書に書いてある建築費は七千円でした。

しかし、幸之助が事業の収益からたくわえた金は四千五百円ぽどしかありません。

それを新工場を建設するための資金にあてようと考えていたのですが、二千五百円ほど不足するわけです。

しかも、新工場には、新しい機械も設備しなければならないし、人件費や材料費もふえますから、それらも全部合わせると、幸之助が計算して、一万二、三千円はどの資金がいる事になるのです。

幸之助には、不足の資金を借りるあてもありません。

貧弱な町工場に、かなり大きなお金をかすような銀行もありません。

せっかくの工場建設計画は、資金不足であきらめなければならないかのように思えましたが、幸之助は、何とかして、新工場を建てたいという気持ちに燃えていました。

幸之助に、一つの案がうかびました。

「さしあたって必要なのは工場だ。事務所や住宅はあとまわしにしてもよい。

工場だけの建築費三千五百円だから、工場だけなら、千円ほど、まだ資金が残ることになる。」

幸之助は、この事を建築業者の主人に話しました。

ところが、主人はこういうのです。

「工場だけ先に建てて、あとから住宅や事務所を建てる事は、建築する上でやりにくくなる。

なんとか、全部一緒に建てるようにしてもらいたい。

見積りの金額は全部一緒に建てたときの場合だから、工場だけを建てるとなると、見積りよりも高くなりますよ。」

幸之助は、新工場建設のねがいは捨てきれなかったので、さらに食いさがりました。

「それはよくわかる。うちあけていうと、私の手元には、四千五百円しかないのだ。

残念だが、工場だけにするよりしかたがない。

でも、もし君が不足の建築費の支払をのばしてくれるなら、工場、事務所、住宅を一緒に建てたい。

幸い私の事業の方はうまくいっているから、月払いという事にしてくれれば、二千五百円は約束どおり、きっと支払える。」

建築業者は、初めて幸之助の仕事をするのですが、幸之助を信用したのです。

「よろしい。あなたが払う事ができるというその条件で引受けましょう。」

幸之助は、それほどまで信用してくれるとは、思つてもいませんでしたので、思わず、「それは君、本当か。」と自分の耳を疑うようにききただしました。

「本当ですとも。嘘はいいません。」と、主人はきっぱりといいました。

幸之助は、いよいよ待望の新工場が建つという喜びを感じるとともに、小さな町工場の主人にすぎない自分を信用してくれた建築業者に感謝するのでした。

この主人の信用を裏ぎるような事があってはならない。

そのためには、新工場で生産される製品をどんどん売って、利益をあげ、約束どおりに支払をすまそうと、心にちかうのでした。

一日でも早く、新工場の完成した姿を見たいと、幸之助は、毎日のように建築現場を見にいくのでした。

そして、大工の親方に、

「七月までには完成させて欲しい。」と頼みました。

毎日、毎日、できあかっていく新工場を見て、幸之助は、わけもなくうれしくなるのでした。

幸之助は、工事現場を見て回りながら、大工と話しあって、ここはこうした方うがよいなどと、少しでもよい工場ができるように気を配るのでした。

幸之助にとって、新工場は、小僧時代からいままでの、十数年間の努力の結晶です。

自分の力で、こんな立派な工場を建てる事ができたという喜びは、幸之助だけしかわからないものでした。

新工場の建設は、松下電気器具製作所が、町工場から一歩進んで、工場らしい工場となるきっかけになったのです。 |

初めて建設した松下工場

銀行も貸してくれない中で、建築業者が

幸之助を信用して建ててくれた。

|

予定どおり七月に新工場が完成して、工場も幸之助たちの住居も移りました。工場の広さは、これまでの四倍もありますし、ばしめから工場として建てられたものですから、仕事がしやすいように機械が配置されています。

新工場では、生産能力は、これまでの数倍になりましたし、工場で作業を始めた時には、従業員は三十名をこえていました。

新工場が活動か始めたころ、電気器具の業界では競争がだんだん激しくなってきました。

新しく考案された製品が、いろいろな製造元から売り出されてきたのです。

メーカー(製造業者)は、常に新しい製品を作りだして、売り出さなければならないのです。

一つの製品が売れなくなっても、新しい製品が売れるようにしでかかなければなりませんし、常により便利でよい製品を作っていかなければ、競争に負けてしまうのです。

幸之助の工場でも、新製品の研究に熱心に取組んでいました。

製品を売り出す場合、考えなければならない事があります。それは、新製品だからといって、かならず売れるとはかぎらない事だ、よく売れる製品だからといって利益があがるとはかぎらない事です。

メーカー同士がはげしい値下げ競争をしている時には、競争に生き残るためには、利益がないとわかりながら売らなければならない事もあります。

幸之助は工場を建てるにしても、新製品を売り出すにしても、深く考える人でした。

幸之助はキーソケットを製造したいと考えていましたが、この製品は研究しても改良できる点がほとんどない事や、値さげ競争がはげしい事を考えて、製造に乗出す事をひかえていました。

それを売り出しても利益をあげる見通しがなかったからです。

ところが、得意先から、

「松下さん、なぜキーソケットを製造しないのですか。キーソケットだけを、ほかから買わなければならないので、大変不便なんだよ。」といわれます。

幸之助は内心つらい気持ちでしたが、得意先の要望にはおうじませんでした。

新工場が完成し、事業の基礎がかたまったのを機会に、キーソケットの製造をはじめようかと、何度も考えたのですが、利益があがりそうもない事は、手をつけてはならないと、自分をいましめていたのです。

キーソケットを製造する事は、幸之助の工場の格が上がる事にもなりますが、そのような面子(めんつ)にこだわって、成功の見込みのないことはできないと判断したのです。

松下幸之助が事業で成功したことの陰には、いつもこうした冷静な判断力があったのです。

それから数年後、松下電器の名が世間に広く知られるようになったとき、初めてキーソケットを製造し、利益のあがる製品として成功をおさめた事をつけくわえておきます。

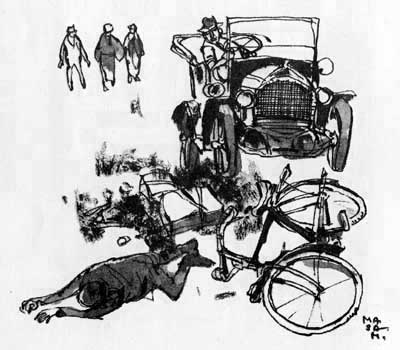

4 自転車用ランプの苦心 top

幸之助が少年時代、自転車店の小僧として、苦労の多い七年間を送った事は、みなさんもおぼえているでしょう。

その自転車は大正十一年頃には、国民の足といわれるほど、よく行き渡っていきました。

自転車は、日本人の生活や日本のせまい道路に、よくマッチした乗り物でしたから、商売や通勤、通学などに、人々の間で愛用されるようになったのです。

自転車が夜間に走るとき、ランプが必要です。ランプは、道をてらし、通行人に自転車がきた事を知らせる灯りになるのです。

はじめのうちは、自転車の灯りとして、提灯(ちょうちん)をつけて乗る事が多かったのです。提灯は、ローソクの火が灯りですから、いろいろ工夫はしてあっても風があたると消えやすいのです。

幸之助も夜間の用事で、自転車に乗って出かける事がよくありました。ローソクのランプは、風が強いとすぐふき消されてしまいます。ちょっと走ってば消えるので、そのたびにマッチで火をつけるといった有様です。これでは、目的地につくまで、大変な手数と時間がかかってしまいます。

幸之助は風がふいても、雨がふっても、消えないランプがあったらなあと考えていました。

幸之助はローソクランプのほかに、どんな自転車用ランプがあるか調べてみました。

アセチレンというガスを使ったガスランプと電池ランプが、わずかながら使われている事がわかりました。

電池ランプは、二、三時間もすると消えてしまうようなものです。

自転車のランプとしては、やはり、ローソクと石油ランプが一番多いことがわかりました。

自転車の数が多いことから考えると、ローソクのように風がふいても消える事がなく、もっと明るい自転車用ランプを作れば、きっと売れるだろうと考えました。

しかも、電池を使うランプであれば、幸之助の専問の電気に関係した仕事ですから、無理な事ではありません。

幸之助はこの自転車ランプの仕事がうまくいけば、なつかしい自転車店との関係もできると思っていました。

幸之助はいつもするように、いろいろな点から自転車ランプについての検討をばしめました。

そして、自分で考えた自転車ランプの図面をかいたり、試作品(ためしに作ったもの)を作ったりして、電池式ランプの研究に没頭しました。

幸之助の考えによると、電池式自転車ランプがもっていなければならない特長は、つぎのようなことでした。

まず、いままでの電池式ランプのように、二、三時間で電池がなくなって消えてしまうものではいけない。

ランプの構造がかんたんで、故障が起こらないこと。

電池は少なくとも十時間以上もつもので、ローソクのランプなどにくらべて経済的であること。

このような特長をもった電池ランプでないと、売り出してもしようがないと、幸之助は考えたのですが、研究を初めてみると、中々思うような製品ができないのです。

三か月間も研究をつづけて、百個ほどの試作品が作られましたが、満足できるものは一つもできません。

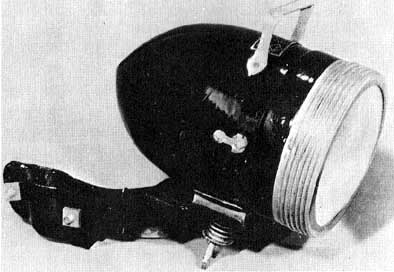

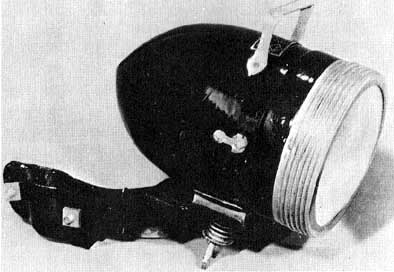

半年ほどたって、やっと実用になりそうな砲弾型のランプができました。

幸之助が新しい電池式ランプを考えだすのに、一番苦心したのは、ランプに使う電池でした。

はじめは、その頃一般に使われていた電池を使う事を頭にいれて、いろいろ工夫をこらしていたのです。

しかし、幸之助は、これまでの電池の型にとらわれているから、新しい構造のランプができないのだという事に気がついたのです。

幸之助は、特別な組立電池を使う事を考えつきました。こうすると、いままで思いもよらなかったようなランプ構造がいくらでも考えられてくるのです。

幸之助は、自分の考え方、見方を、縦のつながりから見るだけでなく、もっと広く横からも考える事によって、新しいものを発見したのです。

こうして、砲弾型の新しい電池ランプができあがりましたが、もう一つ、幸之助の電池ランプにとって幸運な事がありました。

それは、電池ランプに使う豆電球の新しいものができかけていた事です。 |

松下の新製品、自転車用ランプ(電池内臓)

特別な組立て電池を使うことと、電気の食わない豆ランプが

作られるようになって、幸之助自慢の自転車用ランプができた。

しかし中々売れなかった。

発電機付きの今の自転車用ランプは戦後のもので、

発光ダイオード式はつい最近の製品。

|

新しい豆電球は、これまでのものにくらべて、電流が少なくてすむので、それだけ電池が長持するわけです。

新しい豆電球を使って、ランプをともしてみると、三十時間から五十時間も電池がもちました。

当時の自転車用電池ランプは、三、四時間しかもたなかったのですから、その十倍以上も灯りがつく電池ランプは、おどろくべき性能をもつものです。

幸之助はさらにいろいろな実験をかさねて、新型の自転車用ランプが実用として値打があるという自信を強くしました。

「恰好もいいし構造も簡単だ。そのうえ、三十銭の電池で四、五十時間ももつんだ。一本が二銭のローソクは一時間ぐらいしかもだないから、電池ランプを使うほうが、ずいぶん得(とく)になる。これは売れるぞ。きっと売れる。」

事業として成功する自信のある製品ができた事は、幸之助にとってうれしい事でしたが、それにもまして、自分が理想とするものに近い製品を作りだした事に、大きな喜びを感じるのでした。

幸之助は、さっそく、自転車用電池ランプの製造の準懽にとりかかりました。

大正十二年二月のことです。創業の年から五年めにあたります。

ところが、試作品は見事なできばえであったのに、これを製造する事になると、いろいろな困難がありました。

幸之助の工場は、アタッチメントプラグなどを作っていましたから、電池ランプのケースを作る設備がととのっていません。自分の工場で作れないものは、ほかへ注文しなければなりませんが、まず、砲弾型のケースを作る業者をさがさなければなりません。

当時は、合成樹脂などがありませんでしたから、そのようなケースは、木で作っていました。砲弾型の木製のケースを作るのは、木の管を作る業者の仕事ですから、幸之助は、電話帳などを調べて、木管業者をさがしました。

木管業者に砲弾型のケースの見本を見せてこういうものを作ってほしい、と注文したところ、木管業者は、そんなものを作るのは初めての仕事だし、注文の数が少ないともうけにならない、といって引受けてくれないのです。

「初めて世間に売り出す新製品ですから、最初から大きな注文は出せませんが、きっと売れる製品です。将来、注文がふえる事に期待して注文を引受けてほしいのです。」と、幸之助は、将来のびる製品である事をくわしく説明しました。

このようにしてあちこちの木管業者を回って、やっと一軒だけ、若松という業者が砲弾型のケースを引受けてくれました。

しかし、この木管業者も無条件で引受けたわけではありません。

「私のほうでは、ケースを作るための型を作ったり、木材も買っておかなければなりません。

ですから、あなたのいわれるような値段でひきうける事はできません。

はじめのうちはどうも、もうけがあるとは思っていませんが、将来、大いに伸びる製品であるという、あなたの言葉を信じて、お引受けするのです。

さしあたり、毎月いくら注文するか、その数量に責任をもってもらいたいのです。」

と木管業者はいうのです。

幸之助は、もっともな言い分だと思いましたが、売れるという自信はあっても、どのくらい売れるかは見当がつかないのです。

しかし、木管業者は毎月の注文数をきめてくれといいますから、それに応じないわけにはいきません。

幸之助は、毎月二千個注文すると約束しました。

そうすると、幸之助の工場では、毎月二千個の自転車ランプができあがる事になり、それを売っていかなければなりません。

はたして売れるでしょうか。

ケースの次に大切なのは、乾電池でした。

これまでの電池ランプの評判がよくないのは、品質のよくない乾電池を使っていたからだと考えていた幸之助は、よい乾電池を作る製造業者を選ぶのに細心の注意をはらいました。

幸之助は、十あまりのメーカーの乾電池を買い集めて、実際に使ってみて、もっとも信頼できる製品を選び、そのメーカーと交渉しました。

これは、ケースの場合とちがって、すぐ話がまとまりました。

すべての準備が整い、新型ランプの製造にとりかかった時には、六月になっていました。

幸之助は、一日も早く売りだしたいと、発売準備を急ぎました。

六月末に、いよいよ販売を始めました。

幸之助は、まずもっともよく取引をしていたH商店へ、自分で新製品をもっていき、そこの主人に新型ランプの説明をしました。

ところが、その問屋の主人は、幸之助の期待に反して、新型ランプに関心をもったようすがありません。

むしろ、冷ややかな口ぶりで、こういうのです。

「あなたの説明をきくと、よいものだろうが、売れるかなあ。

電池ランプは故障が多いので評判が悪いし、あまり期待はできないねえ。

それに、このランプには特殊な電池が使ってあるから、電池がなくなったとき、買うのにこまるんじやないかな。

どこにでも売っている電池ではないのだからね。この構造のランプでは具合が悪いよ。」

特別の構造のために、特殊な電池を入れているのだ、だからこそ、この電池ランプは長持して、すぐれた性能をもっているのだと、幸之助は心の中で反対する気持ちがありましたが、相手は大切なお得意さんですから、

「あなたは、この新製品のすぐれたところを見る目がない。」とはいえません。

幸之助は、これ以上、新型ランプの長所を説明する熱意を失ってしまいました。 |

自転車用ランプの製造が始まり問屋の売込を始めたが、

なかなか喜んで引き受ける処はなかった。

|

しかし、新製品にたいする自信は強かったので、

「とにかく、売ってみてください。見本を送りますから。」といって、その店を出ました。

それからも、次々と、取引先を回りましたが、どこものり気になってくれません。

どこでもいう事は同じで、

「特殊な電池だから、買った人がこまる。どこにでも交かんできる電池があるものではない。売るのは考えものだ。」というのです。

幸之助は、この新製品は売れるという自信にあふれていただけに、心にうけたショックは大きかったのです。

大阪の問屋に、この新製品の値打がわかってくれる人がいないのなら、東京へ売りこもうと、東京の取引先を回りましたが、大阪の問屋と同じように、「売りにくい」という事で、注文はあまりありませんでした。

幸之助の新型ランプについての期待は、全くはずれてしまったのです。

top

****************************************

|