|

**************************************

INDEX 1 2

3 4 5 6

7 8

9

第4章 電車の性能

1 軽量化

① 軽量化の目的と先例

動力費と保守費とを共に低減出来れば経常費として非常に有利であるが、軽量化と次節にのべるバネ下重量の軽減によってその目的を達することが可能である。

又軽量化による走行抵抗の減少が招く加速度・減速度・平均速度の増加は、到達時分の短縮によるサ-ビスの向上と共に、車両の回転率を上げることになり、又一方線路の許容速度をあげることも考えられる。

従って乗心地や強度等を低下させぬ限りこの方向に進むべきで、わが国では例が少ないが外国では多い。

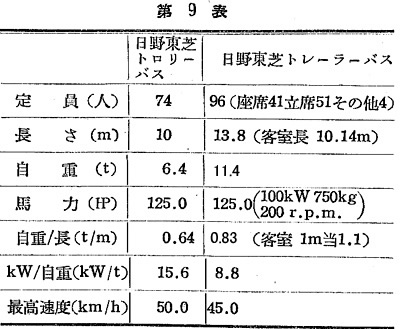

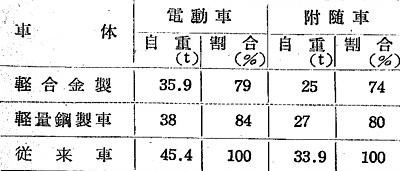

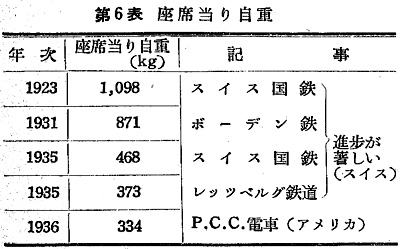

一例として第6表を掲げる。

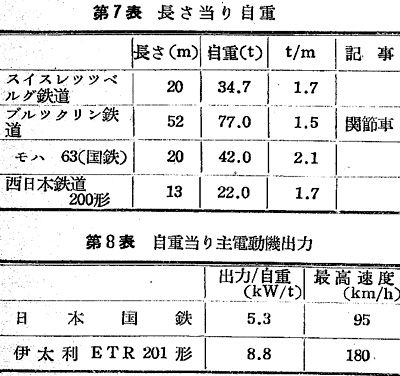

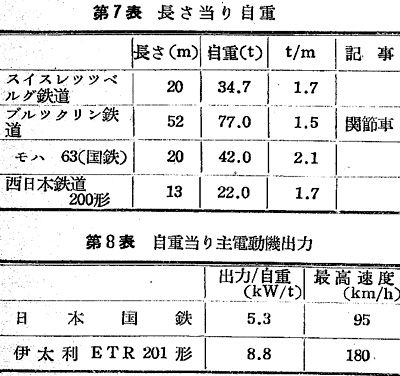

車長は収容力にほぼ比例するが、長さ当りの自重を調べて見ると第7表のとおりである。

すなわちわが国ではモハ63又はそれ以上重いのが普通で、西日本鉄道の例は珍らしい。

従って自重当り主雷動機の出力が小さくなり高速度は得られない(第8表)。

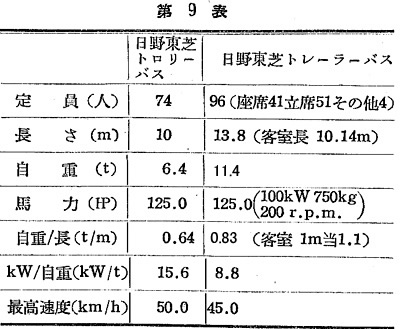

ここでバスを省みると、やや低速ではあるものの軽い点が目立つ(第9表)。 |

|

② 軽量車の経済比較についての一例 (注1)Zeitschrift Metallkunde Heft 1931/1

top

P.M. Haeni 博士によると、アルミニウム使用により重さを減じた場合、減量1kgに対する新製費増加は平均2.3フランである。

15t 車を10%軽量化する場合、費用増加は 2.3フラン×15(t)×0.1=3450フラン

これに対し

A 車両の軽量化に伴いその保守費が下る(軽量車では軽い電動機や制御器が用いられ、又車輪や制輪子の磨耗が少い)。

車両装置の保守費は車両粁当り約8~25サンチームであるが、その約75%即ち6~18サンチームが重量に支配される。

又軽量化により、同一牽引力のままで速度が向上し加速も増す。

(47.5秒かかるところを44秒で、又70cm/s2の加速度が90cm/s2 すなわち25%の増)

B レール・レールの継目・転轍器・轍叉の磨耗が車重に左右されることが明かで、一般に車両粁当りレール保守費は4~13サンチームで、その約50%すなわち2~6.5サンチームは車重に比例する。

ことに一段と有効な節約があるが、更にレール面上の波状磨耗が減る点がある。

C 電力は車両粁当り1.6kWH(15t車)、又電力代は9サンチ-ム/kWHであるから15サンチーム/車両粁である。

以上により10%軽量化に対する車両粁当り節約費は

電力費 15サンチーム×0.1=1.5サンチーム

車両保守費 8サンチ-ム×0.75×O.1=0.6サンチーム

軌条保守費 4サンチ-ム×0.5×0.1=0.2サンチーム

計 2.3サンチーム/車両粁

故に年間1両50,000km走行すると、年節約額は

0.023フラン×50,000km=1,150フラン

一方20両新製するとすれば、これに対し新たにアルミニウム用電気炉を新製するものとして、これに要する電気炉新製費2万フランの利子償却(15年)は毎年2,200フン、1両当りllOフランとなり、前記の節約額1,150フランは1,150-11O=1,040フランと下る。

しかし前記の費用増加3,450フランは 3,450/1,040=3.3年で回収し得る。

そのほか廃車となった場合屑鉄としての利益があり、更に電力設備の軽少化や、給電損失の低下もあることが述べられている。

以上の例はアルミを使う場合であるが、材質の選択によらず、設計構造の改良によることが現在のわが国として手近である。

又後記のバネ下重量の低下を併用すれば電動機の保守費殊に線路保守費がなお減る。

③ 軽量化による不利 top

A 風圧による転覆性

B 動輪粘着重量の不足

C 上下動周期の短縮(乗心地の不良)

D 耐久力の低下

E 新製費増加(一般化すればする)

F その他

A 風圧による転覆は東海道線瀬田川橋梁上の旅客列車事故が有名である。

当時の平均風速は毎秒40m程度と聞いているが、普通客車では真横から秒速30mで吹かれると危険であると示されている。

しかし、軽くても重心の低いキハ41000形ガンリン車について危険なく運転されていた例から見ると、重心の低い電動車ではほぼ同じ程度まで軽く出来ると見られる。(ガソリン車全長16.22m、自重20.3t、1.26t/m)

付随車の場合は、重心が高いから一層吟味を要する。

B 粘着重量は電動輪を多く持つ電車では問題にならない。

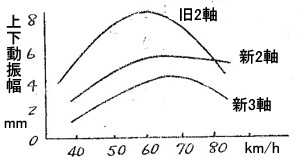

C 上下動についてはその周期Tは

T∝√(m/K) 但し m=バネ上重量、K=バネ常数

となるから、mが小さくなればこれに比例してバネを軟らかくしないと周期が小さくなり、振動加速度を増して乗心地を害する。

これについては乗客の積・空の差が車体が軽くなる程大きく響くから、動揺の制動子(ダンパ)や異種のバネの併用等が研究されねばならない。

又床面高さの積・空による上・下も考えねばならないが、ゲルリッツ形のウイングバネ式は平衡梁形や軸バネ形よりも同じ軸重に対して、数が多いだけ柔らかいバネを使えるから上下動がよくなる。

D 耐久力については材料・設計・工作及び使用法が互いに関係するが、問題となり易いのは車体の捩りである。

軽量化を狙う余り、捩りに対する剛さが不足し、却って補強のため重くなった例もあるから、後記するよりな適当な設計が必要である。

なお西日本鉄道の200形(前掲)は10年間使えればよいとされた軽量車であるが、昭和12年以来今も健在である。

E 新製費の増加は、前掲のへニー博士の説の如く回収が早いと思われるが、大体車両新製経費は自重に比例すると考えれば、特殊材料を用いない限り、逆に安くなる傾向をとることが軽量車の一般化と共に当然となろう。

なお一般に低速大量輸送の通勤列車と高速少量輸送の遠距離列車とは、軽量化の程度を自ら区別すべきであり、地下鉄においては路線の性質を考慮ずべきである。

何れにしても軽量化による不利に対する対策は可能である。

④ 軽量化の方法 top

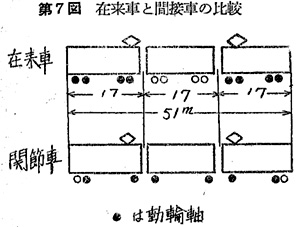

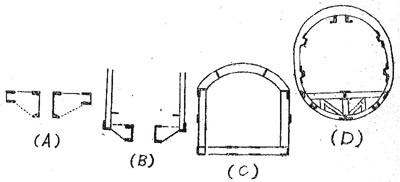

a 関節車

在来車の場合、台車重量は車体重量にほぼ近く軽視出来ない。

台車自体の改良のほかにこの重さを節約する方法として、車両連結部両側の台車を一つにまとめ、関節車とすると台車敷が3両編成ならば2箇、2両編成ならば1箇を減ずる。

この反面、軸重と1台車の重さをやや増加する。又曲線において建築限界にふれることを避けるために、長さを減らすか、又は車の幅を減らさねばならぬ。

しかし、心皿からの車体オーバハングが短かい程曲線外方への振出による蛇行動がへるのであるから、オーバハングを零とした関節車は円滑に曲線を通渦し走行抵抗は減少する。

但し列車の最前端と最後部の台車は、軸重が関節部より軽くなり易いから、これを防ぐために車体オ-バハングを長くすると、その結果蛇行動は多くなる。

この場合主電動機を関節部につけず、最前端と最後部台車につけると、前頭・後尾のオーバハングは減らし得るが、在来の釣掛式電動機を避けないと、バネ下重坦が大きいために、蛇行動や線路への横圧の点て好ましくない。

直線及び曲線における上下動・左右動については、台車心皿距離に対する車体オ-バハングの割合が、小さい程よいので、関節車が有利である。

分割併合や卓両の交換性は在来車がよいことは当然である。

列車脱線時や台車抜取修理等の都合も、補助脚を考えない限り同様である。

以上のことを要約すると次の如くなる。

利点 1 重量軽減・動力費節約

2 乗心地良好(上下左右動・騒音減少)

3 曲線走行抵抗の減少

欠点 1 軸重増加

2 車両分割併合の困難

3 列車両端部オ-バハングの増加

即ち建築限界や線路許容軸重に余裕があれば、関節車を用いて重量と動揺との軽減を計ることが考えられ、そうでない場合は、在来車の方法で関節車の利点を取入れるよう努めて、台車心皿に対する車体オーバハングを減少すると共に、車体相互運動を制限する連結装置を考えることが有効である。

但し曲線が特に小さいか、そうでなくも通過速度を特に大きくしたい時は、カントや固定軸距等の問題と共に、台車心皿距離をつめた関節車、又は後記外国資料にあるTalgo形、或いは車体と台車との相互偏倚を利用する二重枠ラジアル車軸台車(スイス鉄道)等を研究すべきである。(Elektrische Bahnen 1937 Nov.)

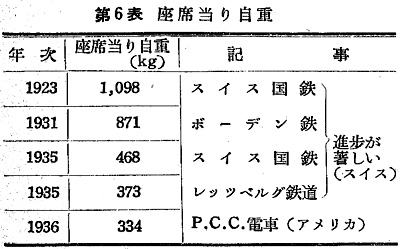

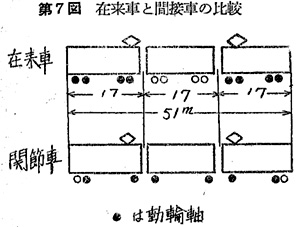

重量比較の一例(関接車に対する1考察 山下善太郎) 在来車と関節車につき比較を下の第7図、第10表に示す。

|

|

|

b 主電動機 top

出力の要素は、回転力x回転数であるから、仮りに回転数を2倍とすれば、回転力はl/2でよく、従って同じ電機子電流の場合、磁束はl/2ですむから鉄部の大きさと重さが1/2になる。難点は整流と電磯子線輪の遠心力に対する押え等である。(主電動磯を後述のようにバネ上とすると、整流と絶縁の条件がよくなり故障が減り寿命が延びる。

釣掛式では、運転中ブラシが整流子から離れている方が、接触している時より長い実測例すらある。バネ上にした実例として旧国鉄急行旅客用ED54(BBC製500HP×4箇)があり、設計工作の点もあるが、使用中主電動機は無故障の好成績であった。

同じくバネ上のトロリーバス電動機も故障が稀といわれる(第8章参照)。

なおわが国で最初にカルダン駆動方式を採用した淡路交通株式会社における成績は極めて良く、約4年間使用しているが、現在まで主電動機に関する故障は1回もない。

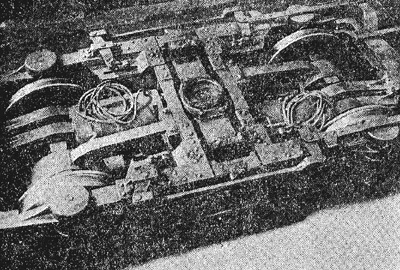

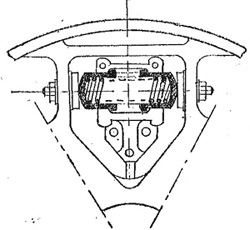

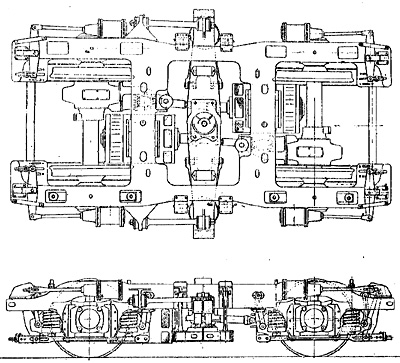

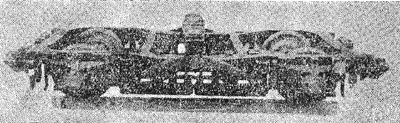

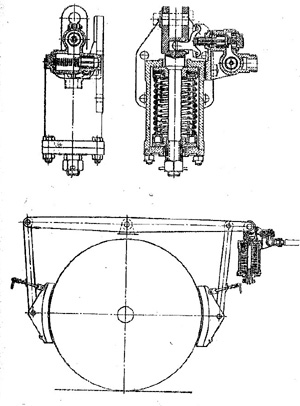

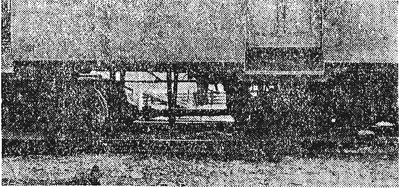

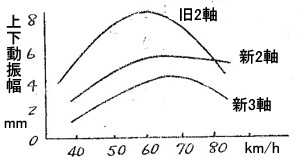

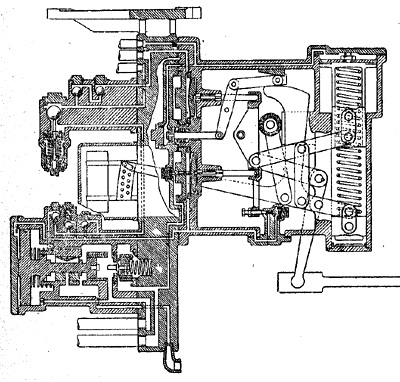

第8図は電動機を車体台枠に吊下げた、駆動輪の部分を示す。

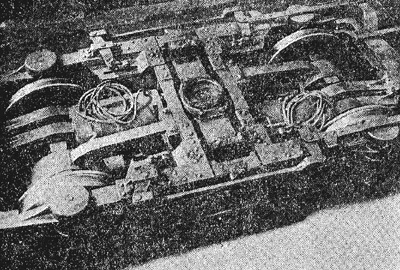

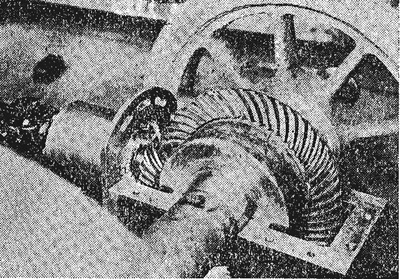

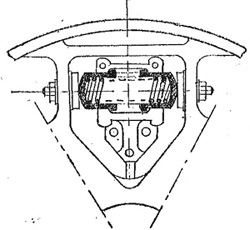

第9図、第10 図は台車台枠にのせた東芝製試作品である。

1936年PCC電車の電動機は55HP(41kW)、1,670rpm(1時間定格)、4箇電動機で制御装置共1,840~1,960kgである。

日本では日立トロリーバスに600V、100kW、1500rpm(1時間定格)約800kgのものがある。

在来の電動機(MT40)は128kW、2.1t、770rpm程度であつたから進歩は著しい。

1kW当り2,100/128=46.8kgが800/100=8kg、すなわち 8/16.4=49%になっている。

しかし外国の例に及ばないのは、絶縁物の相違によるのであるが、設計・工作の面で前記トロリーバス電動機程度には実用化されて来たから普及されるべきである。

c 車輪・車軸

この軽量化は後記するバネ下重量の軽滅にも有効であるが、1946年12月のアメリカ機械学会の報告では(サイエンスダイジェスト24年1月誌)、車輪は中空軸の採用によって、5”×3'軸において77kg、6・1/2'x12"軸において226kgを減じ,割合は25~42%の範囲である。

タイヤを用いない一体車両と中空軸を使った場合、新扶桑の例によると約79%になる。

d 車体(鋼体) top

前記の機械学会の報告によると、降伏点3,500kg/cm2の高張力鋼を用いると、225のkg/cm2の軟鋼を使う場合に比べ、36%の軽滅が出来ると云われ、 |

第8図 淡路交通カルダン台車

第9図 カルダン台車(東芝試作品)

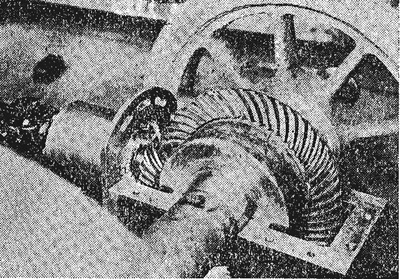

第10図 カルダン台車歯車装置(東芝試作品)

|

一方実際に300kg/cm2の特殊鋼を用いて製作した経験によると、25%減になっている。

最近高張力鋼を使っている客車の重量軽減は45~50%に上っているが、大休限度とみられると云っている(但し在来基準客車は 25m、55~65t)。

わが国では以上のような材料による軽量化よりも構造を改良することが現状から見て有利とみられる。

わが国の電車は1924年以来鋼製となり、これにより

ⅰ 事故の際の安全率を増し

ⅱ 大形かつ剛性の大きいものが作られ

ⅲ 車体修理が減り

ⅳ 耐用年数が増し

ⅴ 火災の危険が減った

しかし、重量は必ずしも減らなかった。

次に軽量化のための車体構造を力学的に後藤猛氏により検討していただく。

荷重は垂直とレール方向及び捩りモーメントがある。

ボギー中心距離が長くなると、曲げモーメントや剪断力又は捩りモーメントの影響を受けやすくなるのは当然であるが、車体剛性が捩りモーメントに対して不充分だと、振動状態が悪くなり殊に屋根部が弱点となり、振動と騒音を出す。

1933年ドイッ国鉄は客車の振動に関し、実測妁調査を行った結果、有害な振動を防止するために、次の剛性を保持することを要するとしている。

ⅰ 垂直荷重による曲げモーメントのための車体撓みは8mm以下

ⅱ 捩りモーメントに対しては前後車体心皿の両端の4点の中3点を、水平に支持した場合、支持されぬ1点の垂れが5mm以内のこと。

e 台車

台車の軽量化については、材質の改良・軸距離の短縮一体鋳造の場合肉厚の減小、制動筒を台車にのせて、てこ類を減らすこと等が考えられるが、根本的には心血荷重を減らすこと、又振動をへらし疲労の安全率を少なくすることが必要であり、一面耐用年限を減じることも償却費の増加と、死重節約に対する経営費の減少とのにらみ合せによつて考えらるべきである。

電動車の場合、その他に研究すべきことは、主電動機枠を台枠の一部として強度上利用する点である。

鋳鋼とするか、型押物とするかは利害があるが、欧州では型押の軽いものが多い。

(これにはプレス設備を必要とする)。

f その他

以上の外に電動発電機・空気圧縮機・制御器・抵抗器・ブレーキ等各自の軽量化も大切で、圧縮機の高速化整流子形制御器・リボン抵抗器・交流蛍光灯によるランプ負荷の減少と、電動発電機の小形化等もあるが、車両全体として、軽くすれば加速・減速力も少なくてすむから、これらの機器も軽少で済む。

即ち信頼性と効率を害さぬ限り、各部分の釣合がよくとれることが、全体としてもそれぞれを軽くなることとなる。

なお車内装備やガラス等についても、合成樹脂その他研究すべきものがある。

2 バネ下重量の軽減 top

① 車両及び線路への影響

線路の路盤を崩し継目レールの折損を招くだけでなく、車両の上下及び左右振動に悪影響を与えるバネ下重量は、在来の釣掛式電動車では、主電動機の約1/2の重さが直接車軸に乗るから、一層大きいだけでなく、電動機自体に閃火短絡、電機子軸折れ又車軸折れ等を誘発し、又レール継目の雑音も大きい。

しかも高速になる程その影響は烈しい。反面軌道が整備強化されて継目の数が減り継目落が修理され、更に高低や左右の不整が改善されればバネ下重量の影響も小さくなるが、レールが幾何学的に水平に保たれず、又分岐器もあり車輪とレール間の横隙間もあるから、高速を求めるに従いバネ下重量は少なくする必要がある。

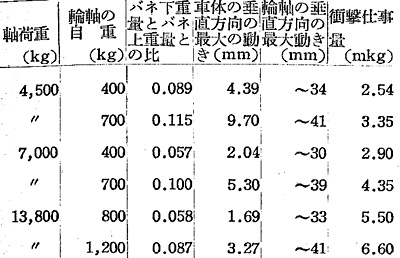

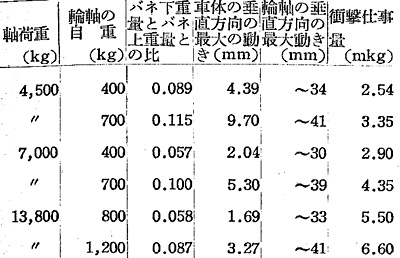

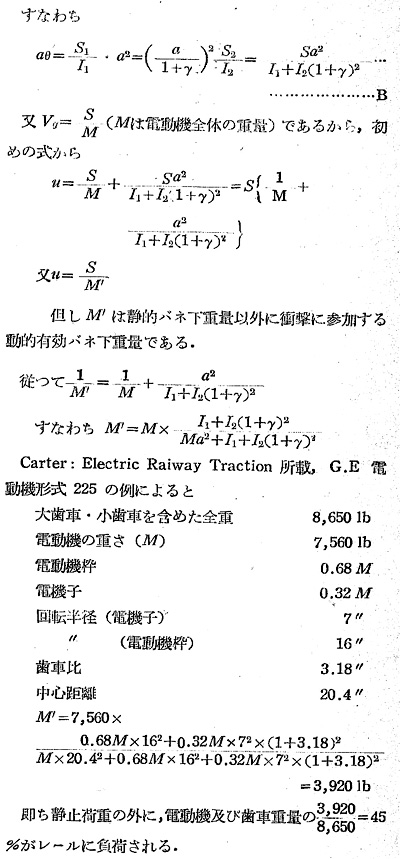

第14表はドイツの実験(W.Prasse、E.Kreissig 1933)によるものである。

永島博士によると、高速・重量車になるほど車軸等バネ下重量の軽減が次の如き利益を有すると述べている。

a 輪軸飛上り減少による脱線危険の減少

b 車体垂直動減少による動揺の減少

c 軌道に与える衝撃仕事量の減少により、車両振動・脱線危険がへり保線が楽になる。

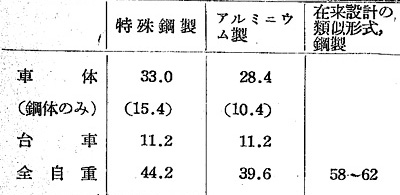

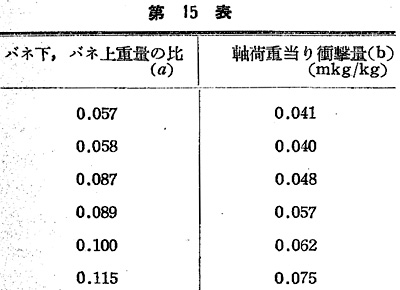

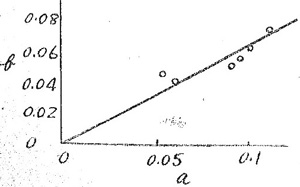

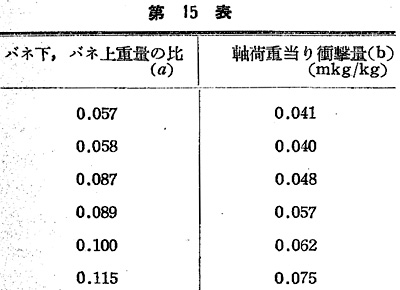

今、第14表から軸荷重当りの衝撃量を算出してバネ下バネ上重量の比と較べると第15表の如くなる。

又重量が全部バネ上に支えられている時は、衝撃はほぼ零と考えるならば、上記の数字から第12図のグラフが得られる。

|

第12図

|

これによると、両者はほぼ直線的に比例するものとみられる。

従って単位軸重についてはバネ下重量が仮りに 1/2 とすれば軌道の衝撃、同時に車輪への衝撃は約 1/2 となる。

(但しこれにはバネ剛性が適当に軟かいことが必要である)。

又一般に沈下したレ-ルから次のレールヘの継目を乗り越す場合の衝撃エネルギベは、1/2mvの2乗と高低差で左右されるが、この質量 m は前記により実重でなくバネ下・バネ上質量の比に比例する値をとるべきで、線路・速度制限はこの点から再検討されねばならない。

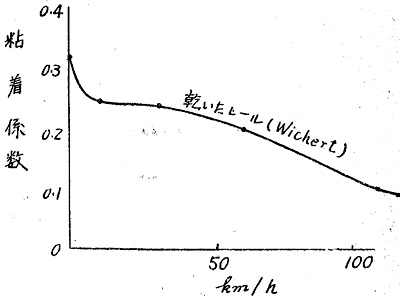

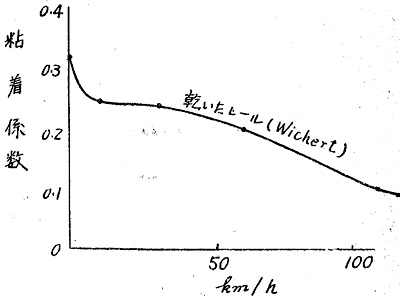

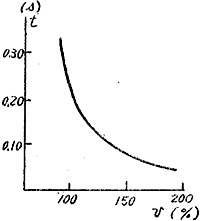

なお高速になると粘着係数がへるが(第13図参照)、その場合重量が減り、従ってレールの沈下も減ると考えることも可能であるが、実用速度において沈下滅少の影響と1/2mvの2乗による衝撃増加の影響とが、互いに打消すとまでは考えられない。 これについては今後の研究を待ちたい。

|

第14表 軌道上の障害物を乗り越える場合における車体及び輪軸の運動に及ぼすバネ下重量の影響

障害物の高さ 15mm、通過速度 60km/h

第13図 速度と粘着係数の関係

|

② 許容速度との関係 top

許容速度(直線平坦)を車種と線路種別によって概数として与える推定式を示す。車種の区別は軸重とバネ下重量・バネ上重量の比で代表させ、線路の種別はレールの太さで代表させることとした。

すなわち

a 50kgレールの軌道 S=213/√Px (km/h)

b 37kgレールの軌道 S=171/√Px (km/h)

c 30kgレールの軌道 S=142/√Px (km/h)

但し S=許容速度(km/h)、P=軸重(t)、 x=バネ下重量/バネ上重量

第一例 モハ63形を30kg軌道に用いる場合、満積時P= 15t、バネ下重量は活荷重として 2.9t とみて

x=2.9/(15-2.9)=0.24、 即ち許容速度=142/√(15×0.24)=75km/h

第二例 P=10t、x=1.5/(10-1.5)=O.176のカルダン軽量車を50kg軌道に用いた場合、

許容速度=213/√(10×0.176)=161km/h

許容速度の式は次のように導かれた。

(i)線路保守上継目バラストが通過列車によって弾き出されないことを要する。

この限界安全速度は運輸研究所の実験値として第16表によって与えられる。

但し使用電車は軸重11.1t(空)の国鉄在来形である。

(ⅱ)前表各項における線路別継目衝撃量がわかれば、これを超えぬよう速度と車両種別(軸重・バネ下重量による)とを組合わせば、線路・車両・速度の3者の関係が現われる。 |

|

(ⅲ)前記継目衝撃についてはE.Kreissgの実験値から単位軸重当り衝撃量(y)とバネ上・バネ下重量の比(x)との関係を求めると、大約の値として y=0.63x

が得られる。(第14・15表、第12図)

但し y=軸重 1kg 当り衝撃量(mkg)

これを一般化して

y=0.63x(910/R)・(h/15)・(S/60)2乗・1000P=10.6(xhPS2乗/R) (mkg) (2)

但し910=Kreissg実験車輪径の推定値(mm)

15= 実験における衝撃突起高(mm)

60= 実験の速度(km/h)

R=車輪径(mm)、h=継目段差(mm)、S=通過速度(km/h)、P=軸重(t)

(iv)第16表の50kg軌道における衝撃量を前式(2)よって出すと、P=11.1、バネ下重量は釣掛式電動機であるから、その自重の 1/2 の外に電機子貫性による割増を輪軸重に加えて 2.71t とみて、x=2.71/(11.1-2.71)=0.324、

又R=910、速度は第16表からS=113、即ち

y=10.6((0.324×11.1×113の2乗)/910)h=535h (mkg)

(v)任意の車両を用い、50kg軌道を許容速度S’km/hをもって走る時、その継目衝撃量 y'は前式から

y'=10.6(x'h'P'S'2乗/R')

これは y に等しいはずである。 この場合継目段違を

運輸研究所実験時と同じとし、又R'=910とみれば、

y=y' 即ち 535h=10.6(x'h'P'S'2乗/R') から

S'=√(535×910/10.6)(1/√P'x')=213/√P'x'

さらに37kg・30kg軌道についても同揉に求めたのが(1)式に示したものである。

(vi) 以上の誘導の中にば種々の仮定が含まれており、今後の研究を待つが、特にバネ剛性にふれていない点、

y=0.63x の式の形について再検討が残されているが、略数を与える点で参考として掲げた。

〔参考〕

相武台車種別高速試験成績

top

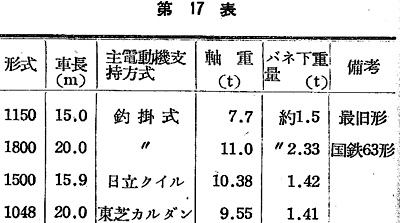

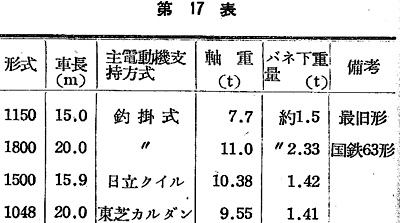

昭和26年2月小田急電鉄相武台において、バネ下重量の線路に及ぼす影響を調査するため、在来形とクイル及びカルダン方式による軽バネ下重量車を運転した。

本試験は文部省科学技術奨励費によるもので、試験の実施は運輸技術研究所高橋施設部長の指示によった。

内容

1 線路:直線 20‰下り勾配、レール 37kg、区間 10,058m、枕木 15丁、バラスト厚さ 200mm

2 車両

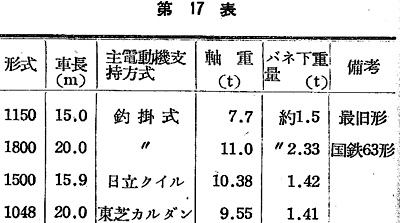

第17表による。

3 速度制限許容の基礎

レール頭部横動量<3mm

道床振動加速度比=水平加速度/(重力加速度-上下動加速度) < 0.061

4 結果

レール最大横移動量

1100形 σ=0.94+0.195V2乗/((101)2乗-V2乗) σ=mm、V=km/h

1800形 σ=1.55+2.9V2乗/((201)2乗-V2乗)

1500形 σ=1.27+1.17V2乗/((159)2乗-V2乗)

1048形 σ=0.60+1.13V2乗/((163)2乗-V2乗) |

|

道床振動加速度比

1100形 K=0.0994V2乗/(37,700-V2乗) V=km/h

1800形 K=0.0167V2乗/(12,600-V2乗)

1500形 K=0.0228V2乗/(13,600-V2乗)

1048形 K=0.0721V2乗/(33,400-V2乗)

許容速度(km/h)

軌道破壊に対するもの 道床振動に対するもの

1100形 97 120

1800形 116 100

1500形 123 100

1048形 135 124

(注1) 車上動揺に対する測定値は省く。

(注2) 最高許容速度公式(1)171/√Px (37kgレール) によって1048形の分を算出すると133km/hとなり、上表の135と124の間になる。

(注3) 東芝1048形が線路に対して許容速度が最高である。

③ バネ下重量軽減の必要性 top

バネ下重量軽減の必要性を本文の式(1)から考えてみると、速度Sが低いか、線路が強いか、軸重Pが小さいか、又はこれらが重なった時は余り大切でない。

しかし、これに反した場合、例えば弱い線路で高速を求める時等はバネ下重量を小さく、すなわちxを小さくすることが重要になる。

∵ S=常数/√Px 或いは x=(1/P)(常数/S)の2乗

式中の常数は、線路の強さがませば大きくなることは前に示した通であり、これが大きいか又はP・Sが小さいと x は大きくなる。即ちバネ下重量は大きくなりうる。

阪神電鉄において、25年に50kg軌道で比較的軽い軸重(約6t)の車で試験をした時に、80km/h迄はバネ下重量の影響は殆んどないと報告されていることは、上記と事柄において一致する。

しかし、高速になるとバネ下重量が大いに問題となる。

④ バネ下重量軽減の方法

top

A 客車の場合は平衡梁をやめて軸バネ式(ぺンシルバニヤ形)とする。

この場命の一例を示すと、第14図の如くで、この試験は昭和4年製2軸及び3軸台車を常磐線吉田-坂本間で、荷重33tを積んで9両編成の中央に連結して行ったものである。(大久保:客貨車辞典 p235)

B 弾性車輪を用いる

軸重が8t程度以内では、輪心とタイヤの間にダムを入れる(一例。日立製横浜市電)。

フランスにはゴムタイヤの例がある(注2)(1929年Paris-Strasbourg間の「静かな列車」)。

(注2)Rubber Development 誌1949年5月 |

第14図 軸バネ台車床面上下動

|

C 中空軸・一体車輪とする。

D 釣掛式主電動機を高速軽量化する。又はMTをMMとする等により1箇の出力をへらして軽量化する。

E 釣掛式の場合、大歯車と鼻端にバネを入れて、車軸の上下動による電機子回転数の急変を防ぎ、電機子慣性によるバネ下重量作用を減らす。(4.2.5参照)

F 釣掛式をやめて、主電動機全重又はほぼ全重を台枠又は車体にのせる。この方法が最も重要で、AEGバネ筒式・BBCプフリ式・日立防振ゴムクイル式・カルダン式等がある。

a AEGバネ筒式(第15図) 主電動機及び大小歯車を台枠に固定し、犬歯車軸を中空としてその中に車軸を通し、 その遊間の範囲で車軸を台車に対し上下動させる。

両軸 の間の動力可撓伝達は大歯車軸から出たクイル(支持腕)にバネ入の筒を取付け、車輪の切線方向にはバネを通し て、又半径方向には筒の面で滑り力はバネ筒6箇を通じて車輪スポークに伝達する。

この方式はドイツの機関車及び電車に実用されたが、乗客の積空相違が大きいと中空軸の遊間や偏心等に不都合が起るから、通勤電車には向かない。

又電車の車輪が小さいからバネの占める空間がとりにくいことが多い。

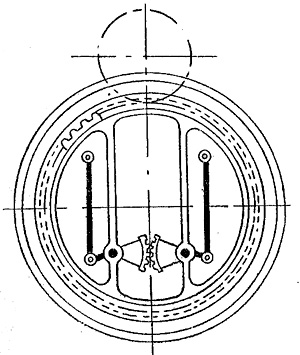

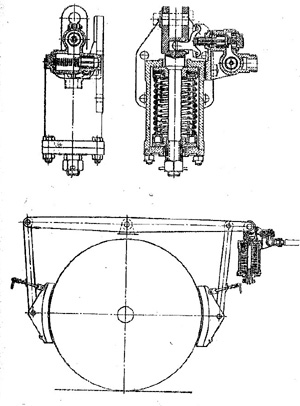

b BBCブフリ式(第16図)

主電動機と大小歯車は、車体又は台車に固定して、大歯車直径を中心に対称な2箇の大歯車固定ピンを中心とする2箇のテコが、一端は互いに歯車で噛み、他端は平行棒にピンで結ばれる。

平行棒の他端はピンで車輪に結ばれる、大歯車と車輪の上下左右運動は、平行棒・テコ噛合歯車によって許されるが、回転力は対称の固定ピンか伝える。

大歯車を外側に出すと、中空軸を用いた積空の影響は少ないが、内側に入れると大歯車を中空軸に取付け、中に車軸を通すから、バネ筒式と同じ傾向になる。国鉄旧ED54は前者であり、後者はドイツ交流160km/hの電車に用いられている。

c 扶桑式クイル(案)

満員の時に大歯車の中空軸が沈みすぎて車軸との遊間が不足するバネ筒式の欠点を捕うために、電動機を台枠に固定せずバネ支えとして、その撓みだけ中空軸の沈みを減らす設計である。

d 日立防振ゴムクイル

矢張りバネ筒式の欠点を補うために、主電動機を台枠に固定せず、心皿側は釣掛式とし、他端は大歯車の中空軸にのせ、その軸からクイル(腕)を出すことはバネ筒式と同じであるが、クイルと車輪の間を防振ゴムで接着する。

従って釣掛式とバネ筒式の中間ともみられる。

以上a~dの4式では電動機は高速・軽量にはならない。

e カルダン式

主電動機を車体又は台車行に固定し、自在継手付きの推進軸で車軸の傘歯車をまわす自動車式である。

これには歯車比が大きいから、高速軽量電動機を用いうる。

在来より歯車比は小さい。但し電気急ブレーキをかけると、歯や継手を傷め易いから、非常プレ-キは空気プレ-キや電磁レールブレーキの様な別のものを使いたい。

PCC電車はずっとこの方式である。

なお傘歯車の歯の当りは注意を要するから、タイヤ削正の場合は歯車箱のついたまま扱うことが望ましい。 |

第15図 AEGバネ筒式

第16図 BBCブフリ式

|

f 弾性円盤駆動(BBC)式 top

スイスーレッツベルグ鉄道4,000馬力機関車及び同フェデラル鉄道R1・4/4級に用いられる。

主電動機は台車に固定し、その電機子軸は中空で、中には駆動軸を通す。

その一端の弾性円盤は電機子軸と連結、他端の弾性円盤はピニオンと連結される。

従って電機子回転力は2枚の円盤を通して歯車に伝わる。小歯車・大歯車・歯車箱は、車軸及び防音物質を介して台車枠とにのせてあるといわれている。

(BBC Review 1945年10月11日)〔外国鉄道調査資料(国鉄)s24年11月 p15〕

g 佐藤式(案)

大小歯車中心距離を軸梁式台車の軸腕長に合したもので、主電動機は全く台車台枠にのせているが、この方式では車輪が片足をあげた場合を考えねばならぬ。

h 可撓歯車式

電動機軸を車軸に平行して台車枠に固定しバネ下重量を減らし、動力伝達には可撓接手として内転歯車を用いている。

ニューヨーク地下鉄ではこれを採用して好成績を収めていると云うが、狭軌では研究の余地がある。

構造は電動機が車軸に平行に台車枠に取付けられ、車軸の方にのっている歯車・同箱の間に可撓継手を有する。

(この接手の幅が狭軌では問題になる)

この接手は二つの内転歯車式のものであり、スプラインのような役目をなし、沿直水平方向の心の狂いを許すものである。

接手小歯車の上に切られた外歯は、この接手の許しうる最大角狂いまで、スリープの内に切られた内歯と噛合いつつどんな方向にも自由に動きうるよう作られている。

鋼で組立てられた歯車箱はコロ軸受により車軸受に支えられる。

(新扶桑金属工業会社製鋼所電車の新駆動方式 p4、ニューヨーク地下鉄新車、A.I.E.E Transaction vol.66 1947年、ニューヨークセントラルMU車、Railway Mechanical & Electrin Engineer 1950/10 p582)

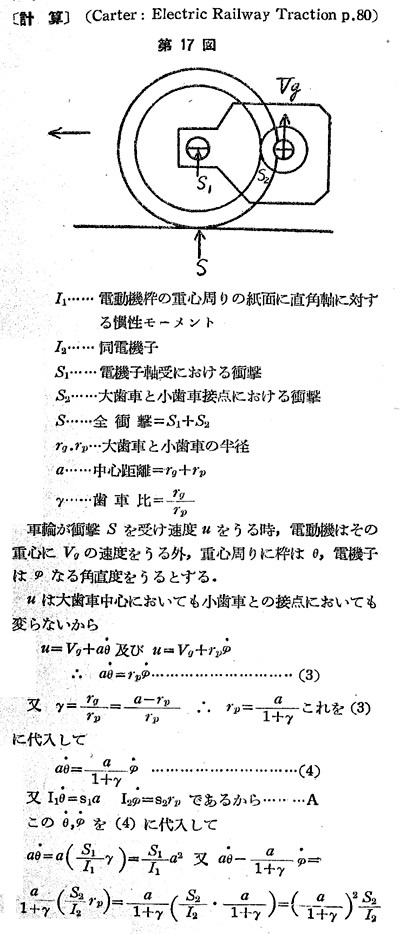

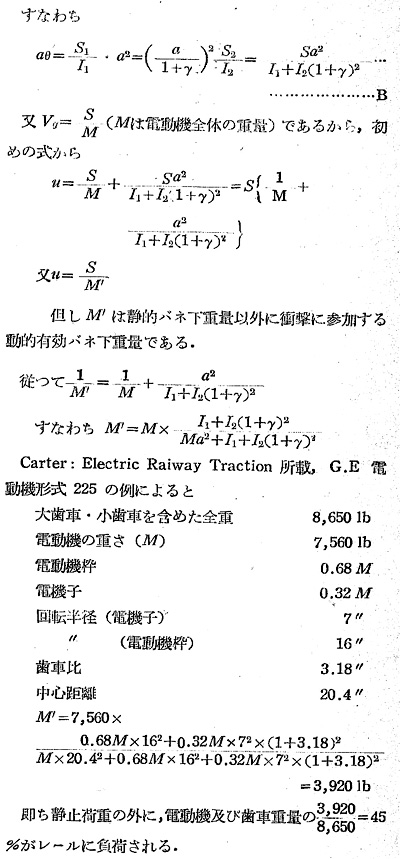

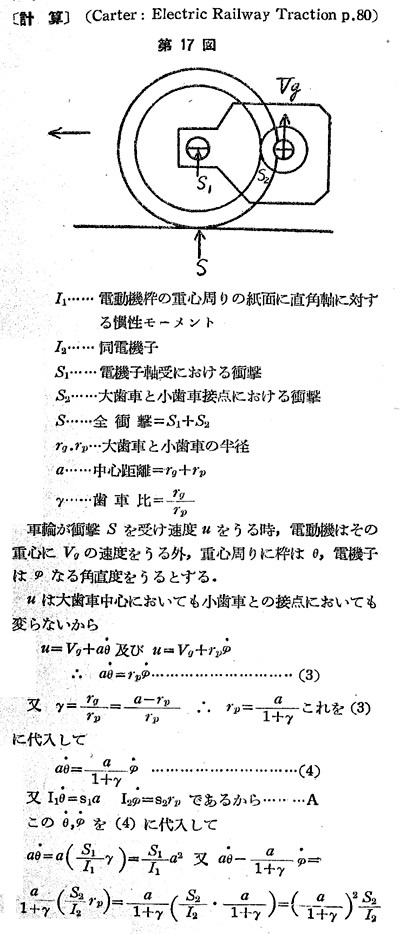

⑤ バネ下重量計算の參考(釣掛式電動機) top

静的に考えると、普通は車輪・車軸・軸箱の外に釣掛式電動機の1/2がバネ下重量となるが、動的に考えると、軌道から受ける衝撃に対し、主電動機殊に電機子の慣性がこれに抵抗するから、バネ下重量を加重することになる。

|

|

そこで車輪・車軸・軸箱を 1t

とすれば、バネ下重量はその外に

(1/2)M+0.45M=0.95M

がかかるので、MT40形(128kW、2.1t)の場合有効バネ下重量は、軸当り約 1+0.95×2.1=2.98tと推定される。

なお歯車をバネ入とすると I2=0

とみられるから、M'は前配の場合 2,230lb と小さくなる。

3 集電装置 top

① パンタグラフ

高速時のパンタグラフの集電状態が悪化することは、昭和23年7月国鉄三島~沼津間で行われた架線試験においても認められているが、近鉄二上-関屋間で行われた阪大・近鉄共同の実験によれば、架線勾配の変化によって大きい影響を受ける。

標準電車線高さ5.2m、運転速度最高70km/h、平均50km/hの場合、静止状態において上昇圧力5.6kg、下降圧力6.6kgのものが、0から20kg迄変化している。(第18表参照)

従って今後は、集電容量を増すことと共に、パンタグラフの慣性を減らすことが必要となってくる。

ドイツ・スイスにみられる菱形枠と弓形の組合せも研究される余地がある。

従来の市街電車にはトロリーホイールが使用されてきたが、最近ビューゲルに改善される傾向がとみに多い。

然しビューゲルを使用することになれば、電車線の高さが一定の制限が出来、曲線区間における左右の制限、曲線区間のジグザグコース等を考慮しなければならない。

そして45km/h 以上の速度にもなれば、ピューゲルによる集電状態は、台車の上下振動等からくる衝動も加わって悪化の傾向を示し、時には回路を断たれる場合もある。

従って40 km/h 以下の市街電車では一応ビューゲルが最適のように考えられるが、郊外電車の如く、より以上の高速運転が望まれる線区では、集電材料も考慮に入れて、小形バンタグラフに移行して、集電装置の扱いは運転士に委ね、車掌は乗客のサービス本位に改善させる方途も勘案されている。

② 摺板 top

上信電鉄では、炭素摺板を古くから使用し、多大な研究成果が得られ、電車線の磨耗はパンタタラフ通過回数約190,000回で0.2~1mm、摺板の寿命は90,000~200,000kmに及んでいると報告されている。

スイスでは鋼・アルミニウム摺抜ば25,000~30,000km、炭素摺板は150,000~200,000kmで、摺板の寿命は炭素の方が3割方少ないが、電車線の磨耗は炭素の方が少ないと発表されている。

しかし、これらは電車線の状況、パンタグラフの構造・集電容量・気象の影響を受けること甚だ大きいので、これらの記録を基として、そのまま摺板の良否を判断することは甚だ危険である。

国鉄電車の如く、主電動機の容量が大きい場合は、摺板の接触抵抗が重要な条件になる。

接触点の温度上昇を減少させるため、黒鉛化炭素を使用することにより、固有抵抗は釣50%方低下し、熱伝導度は多少増加するので、集電容量は50%の増加となって、郊外高速度電車では好結果が得られる。

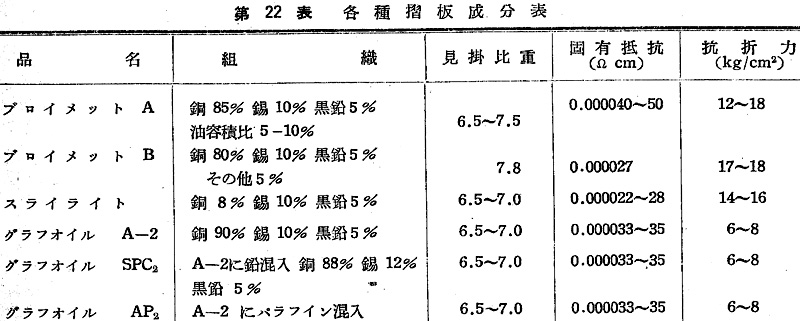

ブロイメットと称せられている焼結合金の接触抵抗は、炭素摺板よりも1/10程度小さいので、集電容量が約10倍大きくなって、この点大容量の電車には非常に都合がよい。

しかし、電車線離線時のアークは、炭素摺板に比較して大きいから,電車線の損傷はとみに上昇し、特に区分碍子通過等で、パンタグラフで電流を遮断するため溶損は、非常に大きいものの如く観察されるので、長編成電車では母線を結合して、パンタグラフで電流を遮断することを極力避けなければならない。

炭素摺抜は電車線の極性を変換して、摺板より電車線に電流の方向を変えることにより、磨耗は更に縮少されるが、これは帰線及びその付近に埋設せる導体の電触を考慮に入れると、一利一害になるかも知れない。

そして炭素摺板もブロイメットも共に雨の永続した時は禁物である。その理由には種々の説があるが、未だ定説はない。

しかし、最近耐水性プロイメットも研究されているので、これが完成の暁には寿命の延長と集電状態の改善が期待される。

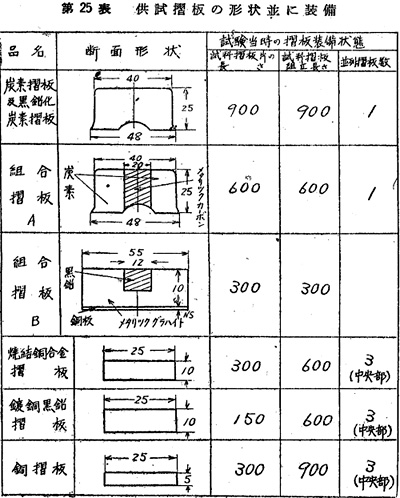

各種摺仮について東鉄局管内各電車区で現車試験を行った結果は、別紙の第19~20表に炭素系摺板と焼結銅合金摺板について示してある。

この表より摺仮磨耗1mmの走行粁を摘出すると、ANCK-15E(黒鉛化炭素)は約500km、NCK-15M (組合せ炭素)は約1,700km、東洋A形は1,000km、B形は約1,400kmになる。

焼結銅合金は種類により非常に差異があるが、晴天の場合は大体5,000~20,00Okmの範囲で、雨天の場合は何れも激減する。

許容磨耗量は炭素糸摺板の場合は12mm、ブロイメット摺抜は8mmで、この値を乗ずることにより寿命が得られる。

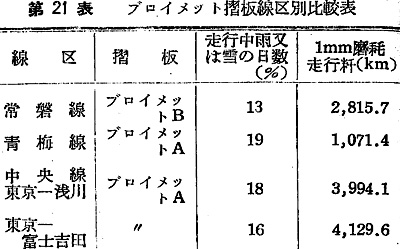

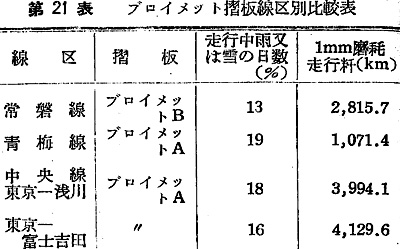

しかし、この成績も使用線区により相当異なることはソ第21表に示すとおりである。

なおこの表で常磐線は全部プロイメット摺板が混用されている。

電車線の磨耗は銅6に対して炭素4の比率迄が良いと云われている。

第21表はブロイメットと炭素摺板の混用区間で、この比率よりも幾分炭素成分が多かったのが最も良好な成績を示したが、最近三鷹電車区のプロイメット化により、電車線の磨耗は悪化した感が深い。

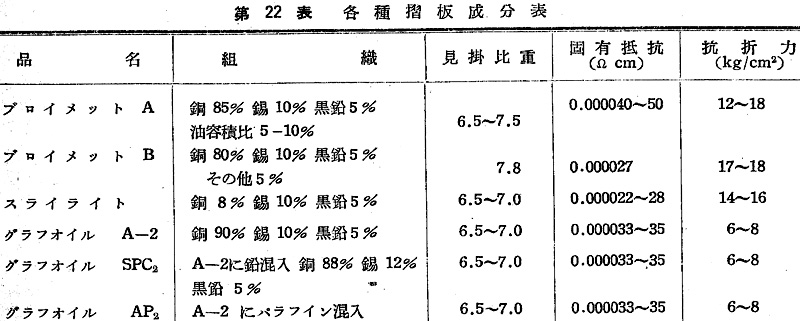

このような状態で比率を考慮に入れると第22表に示すブロイメットの成分は、銅80%以上も混入されているので、炭素摺板の減少に伴い炭素の量の不足がもたらす結果と判定しうる。 |

|

従って、鍍銅黒鉛の如く銅52%、黒鉛13%、炭素35%のものが有望視されているが、未だ現車試験の成績が少なく、今後の発展を期して待つべきである。

なお1個のパンタグラフに炭素摺版と金属系の併用も研究の途中にある。

国有鉄道東京鉄道局電力部調査の昭和24年度の電車による電車線溶断事故は40件で、そのうち炭素摺板よるもの39件、ブロイメット摺板によるもの1件となっている。

電車線溶断防止として改良試作した数種の摺板について、過熱断線試験を行った結果を別紙の第23表に示す。

次に各種摺仮に対する集電容量を推定するに当り、電車線張力と温度制限の目標によって、種々相違してくるので、次の各項を基本条件として考究する。

a 電車線の種類 110平方mm溝付硬銅線

b 電車線張力 800kg

c 摺板の数 摺板体1箇の成績を採用する

実際は摺板体2箇を採用するので、安全率が2倍になり、実験上の誤差・接触不良・電車線磨耗による張力増加等を補償しうる。

d 過大電流の許容時間は、事故その他にて1分間以内に処理出来るものとする

e 長時間連続集電による電車線の温度上昇限度を150℃とし、電車線の焼鈍を防ぎうる電流値

f 1分間以内であれば、150℃以下の温度上昇が保持しうる電流値

g 断線を免がれうる電流、即ち1分間以内であれば温度上昇を300℃以下に保持し、断線事故を防止しうる電流値。

但しこの場合は電車線は若干焼鈍して抗張力の低下を示す。

A 連続集電容量 この問題は本試験では判然しないが、他の実験結果を総合すると、概略炭素の場合80A、黒鉛化炭素はそれよりも集電容量は約50%多く120A、金属製のものは材質によって多少の相違はあるが、ブロイメットの場合500A、他の金属もこれと大差ないものとして支障ないようである。

B 1分間集電容量 本試験成績を基礎とし、かつ従来の試験成績によれば、電車線の温度上昇は炭素の場合は、大体Aの3/2乗に比例し、金属の場合は大体 1乗に比例する。

C 断線を免かれうる電流は第23表中に示す。

|

D 温度上昇の飽和する時間も第23表中に示してある。炭素系統のものは、実際に温度の飽和するに先立ち速かに断線するが、金属系統のものは大体2~3分で飽和し、電車線自体の特性より幾分早く飽和するようであるから、従って電車線が飽和するまでは、徐々に接点の温度も上昇する。

E 集電容量の概念

金属系統の摺板は、その集電容量は110平方mm硬銅電車線の電流容量とほぼ同程度であるから、先ず充分と云えるが、炭素系統のものは、走行中以外の安全感は極めて乏しく、又電車線が予熱されている部分に突入する際等は、走行中と雖も充分の注意が必要である。

1分間温度上昇の漑算式

a 炭素及び黒鎔化炭素対硬銅接触の場合

温度上昇(℃)= kAの3/2乗

但し A:電流

k=0.0685 炭素

k=0.04 黒鎔化炭素

b 金属質対硬銅接触の場合の温度上昇(℃)=kA

但し

k=0.105 組合せ形A

k=0.104 組合せ形B

k=0.093 焼結銅合金

k=0.133 鍍銅黒鉛

k=0.068 銅

なお別紙の第18~21図に供試各摺板の通電時間と電車線・摺板の温度と時間の関係、及び集電抵抗が示してある。 |

|

4 断流器 top

① 遮断器(第22~24図は別紙に示す)

電車用遮断器は、昭和22~23年頃は焼損事故が非常に多かった。

その後良質資材の確保、取扱・点検程度の向上、保守担当者の責任感等により現在事故の急減を見ているが、他面遮断器の遮断容量の増加もあながち等閑に付されない問題である。

ここで遮断器増強についての一例を国鉄電車について述べる。

第22図は各種遮断器の遮断特性であって、第23図はSR5、2箇直列L=80mH、3000A遮断に示す如く、従来使用されているものの遮断特性は、直列において、主電動機閃絡事故の如き自己誘導係数の大きな回路で、故障電流の大きな場合には遮断の中途で接触子間が極度に加熱される等の原因で、電弧電圧を下げ、消弧力の急減により、遮断不能に陥りやすい。かかる場合に限流遮断方式を採用すれば遮断器は増強されて完全遮断の状態に入る。

第24図の右上は、新製SR107形とSR106形を組合せて限流遮断を行うCB7形の遮断方式である。

② 過大電流の限流遮断 top

第24図左上のつなぎにより遮断器に並列に抵抗を挿入することにより、主回路に流れる全電流 i の経過に対しては次の微分方程式が成立する。

Ldi/dt+Ri+en=E

E=電源電圧 R=負荷抵抗

しかし負荷回路を流れる全電流 i は、この場合限流器の電弧電流 in 及び脱流抵抗R0に流れる電流 ir0 から

i=in+er/R0 で表わされる。

ここでL≒20mHの回路で、4,000Aを遮断した場合の限流器電弧特牲は第23図下において、遮断開始よりA点まで、電弧電圧は2,000V程度で終息し、全電流 iは回路の時定数に従って減衰し始める。

限流器電弧 en の終息の瞬時 t=0においては、L・R・R0の回路には電源電圧E+en なる電圧が加わっていて、この時、限流抵抗R0に流れる電流は

ir0=ia=J 但し ia=限流器電弧終息時の全電流

で全電流となり、時間が無限に経過した後の電流の最終値は

i∞ = E/(R0+R) となる。

ic は電圧・電流特牲におけるE-iRの交点に相当する電流、

従って電流が ia から ic になるまでの減衰状態は er=0 において

Ldi/dt+(R+R0)i=0

或いは di/dt+((R+R0)/L)i=0 となって

i=Jεの(-Rt/L)乗=Jεの(-t/T)乗

εは自然対数の低数であって通常 L/R=T で表わされる回路の時定数をもって電流は減衰されて行く。

従って上式より抵抗が大なる程早く、回路の自己誘導係数が大なる程電流の減衰は遅い。

そこで、一例として第23図下の特性をこれに代入すると

L≒20mH R0=1.2Ω R=4.8Ω

の回路における時定数は

T=0.02/1.68=O.012秒

3倍のT { (ia-i) の5% } =0.036秒

4倍のT=0.06秒

となるので、限流時間は0.07秒程度が最も有効な遮断性となる。

限流器の特性は電弧電圧に対する電弧電流を図示的に、その電圧に比例する限流抵抗の電流を加え合せることで、

第23図下の如く、限流遮断器の全特性は、電弧による曲線部と抵抗R0のみで定まる直線部分、及び遮断器としての電弧電圧の三つの部分から成り立つ。

こうして限流抵抗を入れることにより、全遮断の後半において新たに動作した遮断器により、消弧力の強い内に遮断が完了される。

従ってSR5形2箇直列遮断と比較校して、遮断の後半においても電圧の差△e がかなり大きくなる。

限流遮断の方法は過電流継電器により限流器の電磁弁を動作させ、ピストン下降により連動にて遮断器の電磁弁を動作させる。

限流抵抗値の決定は変電所容量、主電動機回路の時定数等により遮断器特性を判定し、先ず限流器の消弧電圧を決定してから、過負荷継電器の動作時間及び限流器の動作時間とを代入して、回路の最高故障電流と限流電流を推定し、時定数による限流器電流の減衰状態を算定して遮断器に適当の時差を与えれば、最良の状態が決定される。

第24図右下は、自己誘導係数を直列ノッチの最大125mH、並列ノッチの最小20mH、電車線の最小を 1mHとして、遮断器の電流と電弧電圧との関係及び全遮断電流と減流低抗値の変化による限流電流との関係を実験結果から求めたもので、同図左半はSR107及びSR106の遮断特性である。

ここで過電流継電器が確実に動作し、もし減流抵抗が絶対に断線しないものならば、遮断力は小さくても限流器は動作時間を極力早めて行けば、事故電流の初期に遮断が開始出来るので、ますます安全性が付加される。

三菱製の高速度遮断器はかかる目的で研究されているものと信ずる。

③ 常用電流の遮断(第25~28図は別紙に示す)

top

第25図はSR107形による限流遮断特性で、最大電流は直列ノッチにおいて300A、並列ノッチにおいて600Aを遮断した場合でも 限流抵抗が2.5Ω程度挿入されておれば、遮断器で切る電流は200A程度になる。

第26図は電弧特性で直列ノッチで回路の自己誘導係数が126mH程度の時でも、遮断電流が200A以下であれば、電弧電圧は3,000V以下に抑制出来るので、衝動を緩和させるばかりでなく、開閉サージ電圧は非常に小さな値に低下させて、機器の絶縁耐力に対して好ましい現象を呈する。

なお第27図はこの場合の限流時間及び遮断時間を示し、全遮断時間はこの二つの和である。

国鉄新製電車の過電流継電器は、動作の確実なものを新製し、限流器SR106に結合し、常用電流の限流器としては、SR107を使用し両者の連動による遮断器として、SR107 2箇直列を採用して主回路のヒューズは、第28図に示す如く、過大電流突入後の時間が余り長すぎるので一応省略の形になった。

④ ヒューズ top

国鉄形の 1500V、 1500Aの遮断容量は、L=80mH回路では従来のFS50形では不足しているので、湘南形ではFS61形(1,500V、L=80mH、 3,000A遮断)のものが採用されている。又TK形ヒュ-ズでも過大電流に対しては良好な成績が得られているが、特に最近しばしば起こる電車線断線事故を防止するために、屋根面上にTK形ヒューズを取付け、ヒューズ溶断と同時にパンタグラフを降下する装置を付加し、良好な成績を上げている私鉄もある。

長編成電車は母線回路を使用し、パンタグラフを共用した方が集電状態が良好で、電車線磨耗を縮少し好結果が得られる。

かかる場合に編成母線ヒューズは電車線区分点において、パンオ-バによる異常電流のためしばしば溶断することがあるけれども母線回路は自己誘導係数が小で、溶断後の電位差も小さいため、ヒューズの遮断容量は小さくてすむが、溶断による極片と外枠間の絶縁は1500V回路では強化する必要がある。

高圧補助回路ヒューズは、スパイラルヒュ-ズを用い、或るべく包装管を太くして管内充填物は乾燥した石灰粒子を使用したものが良好な成績を上げている。

5 高速度電動機 top

① 一般

牽引力を大きくするためには機械的に歯車比を大きく、又電気的には定格回転数は小さくしなければならない。

その上高速度で運転するには許容回転数が大きくなくければならない。

適当な減速装置によって歯数比を大きくし、又出来るだけ軽量小形で大馬力を出せるように設計並びに工作技術を向上し、閃絡の危険のない限り又回転力の減少が許される限り、定格回転数を上げて軽量化を計ったものが高速度電動機である。

歯数比の増大により最大許容回転数は無論大きなものでなくてはならない。

これらの条件はサービス・経費等により幾分左右されるのは云うまでもない。

② 定格回転数と重量 top

定格回転数を大きくとれば、たとえ応力の増大及び許容応力の減少を補うための重量増加を見込んでも、同出力において電動機の重量を小さくしうるが、一般に整流子片間電圧の増大、周速の増大等閃絡防止の困難さが高速化を強く妨げる。

それと同時に充分な牽引力をうるためには一般に減速装置に特別の考慮を要する。

従来の電動機は1時間定格で800rpm前後のものが最も多く、50HP未満のものを除いて、1000rpmを越えるものが比較的少ないのは、上記のような事情によるものである。

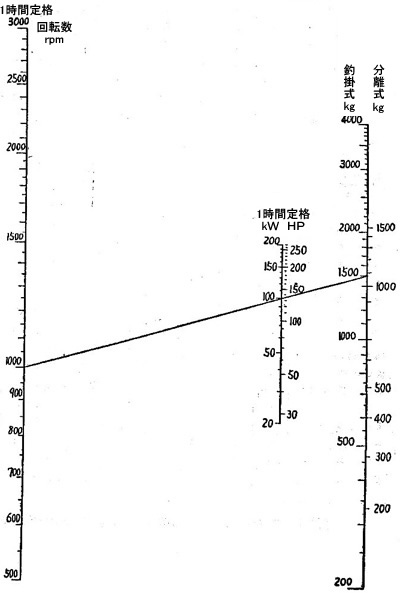

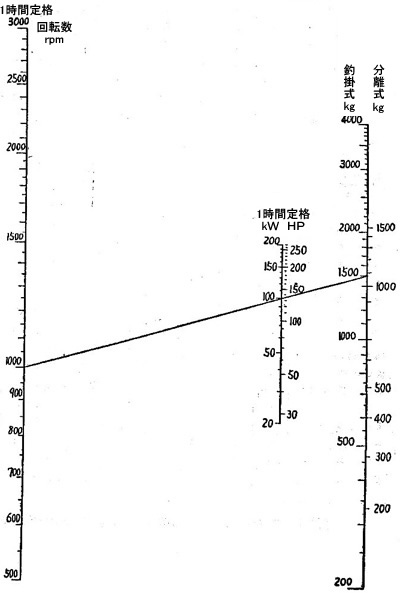

釣掛式電動機の重量は大体第29図に示すような値であって、kW/rpm が減ると重量がこれに応じて下る。

台車装架の電動機、例えば第27表に示すものは同回転数・同出力において第29図右端の目盛で示したように、平均して釣掛式のものより20~30%軽くなっている。

(これは歯車及び歯車箱が含まれていないし、車軸受部分がついていないためである)

他方整流子片間電圧・周速・リアクタンス電圧は、共に定格回転数の大体平方根に比例して増大する傾向にある。

この傾向、特に整流子片間電圧並に周速の増大は閃絡の危険に対する大いなる関心事である。

又釣掛式では歯数比をある程度以上大きくとれないから、定格回転数の増大により牽引力の減少は避けることが出来ない。

これに対する対策として、歯数比を大きくするために台車装架とし、カルダン軸等による動力伝達を行わねばならない。

これはバネ下重量の軽減の目的とも合致する。 |

第29図 主電動機重量

|

③ 定格回転数の大きい電動機の例 top

別紙の第27表は定格回紙数の大きい電動機の例をあげたものである。

④ 最大許容回転数 top

電動機の回転数 n は

n=(1000/60π)×(G/D)・V

n 回転数(毎分)、G 歯数比、D 車輪径(m)、V 速度(km/h)

で表わされる。

即ち電動機の回転数は車輪径を一定とすると、

n=kGV k は一定

である。

今最大回転数 nmax がある値に制限されるとする。

n が制限されることはGxVが制限されることに外ならない。

そのためにGを小さくすれば牽引力が小さくなり、従って大きな加速度が得られず、Vを小さくすれば高速の運転が出来ないから、共に表定速度や牽引特性に重大な支障を及ぼす。

この欠点をまぬがれるには(G×V)max即ち最大許容回転数 nmaxを出来るだけ大きくしなければならない。

⑤ 電気ブレーキと閃絡

交通機関においてプレ-キほど重要なものはないと云われるが、殊に高速度列車においてはブレーキはその死命を制するものである。

しかし空気ブレーキだけでは高速になる程装置が大仕掛となり、制輪子の磨耗も甚大となり、又一般に滑走しないで強力なブレーキをかけたり円滑な減速をするための調節が非常に複雑となり、何れも経済的な運転を妨げる。

電気プレ-キにはこれらの欠点はない。

ただ多少の器具を追加し、又高速で強力なブレーキカをうるために閃絡の危険のない電動機を使わなければならない。

(回生ブレーキでは、現在のところ一般的に簡単で有効なものは大形電車用としては見出し難い。)

高速度電動機は形が小さい(そうするために高速とした)ので整流子枚数が多くとれないから、端子電圧の低いものほど整流子間電圧を低くし、従って閃絡の危険の少ない電動機を設計しやすくなる。

⑥ 台車装架又は車体装架 top

わが国の釣掛式(Nose-suspension)の電動機では実測によると、大体平均 10g 程度の衝撃を受けている。

鼻部分では 1g 位、車軸受部分では 20~25g 位、

電動機を台車装架(Truck mounted)又は車体装架(Body mounted) とするならば、バネ下重量の軽減と共に電動機の受ける衝撃加速度は 1g 程度で済むと思われる。

これは閃絡に対しても又構造・保守の面からも電動機の製作を容易にする。

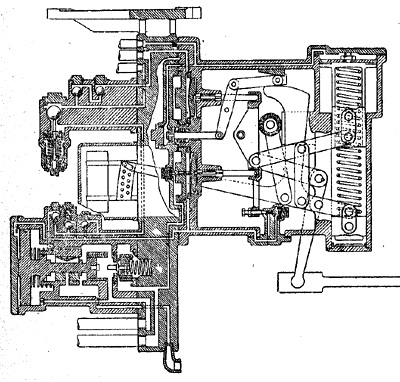

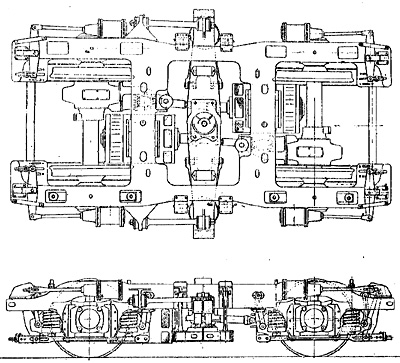

一例として軽量車体究会小田急・新扶桑・三菱・川崎各社による)企画のものを第30図に示す。

⑦ 整流子

高速度電動機において最も謁目すべきは整流子である。

以前から高速電動機用として洪状構造(Arch bound)かあったが、V形現構造(Vee-bound)のものに比し整流子面も多少よく、又枯らし(Seasoning)も少なくて済むと去うので、最近米国で電気車用にも用いられてきた。

閃絡に対しては整流子片間電圧を小さくするごと、磁界の歪を少なくすること、火花が発生じないためにブラシと整流子面との接触が悪くならないよう、大きな周速(50m/sにも及ぶ)に対し良好な状態にしておく必要がある。

製作に当っては経費のかかるのを厭わず枯らしの完壁を期さねばならない。 |

第30図 FS-201形カルダン台車

|

⑧ ブラシ

整政子と共にブラシ及びブラシ保持器構造が重要である。

例えば材質の異なる二つのブラシをならべて、同一のバネ又は別々のバネで押える分割形(Split-type)が非常な好成績をあげている。

これは従来のプラシを整流子軸を含む平面で2等分した形のもので、薄い刷子が2枚ずづ背中合せに入っている。

従来のものに比し一般に接触が良好となること、合せ目の接触抵抗により横流をおさえることが出来、整流を良くすることは常識的に考えられるが、刷子に圧力をかける方法に工夫を要する。

又ブラシの作用をも含めての整流の機構が未だ定量的に充分解明されていないので、プラシの材質としては出来るだけ大きな火花電圧をおさえ、機械的性質も優良なものを求めたい。

⑨ バインド線とウェッジ

強大な遠心力のために多くのバイソド線を巻かねばならない。

従って熱損失も増加し容量を下げる故ウェッジを使用すべきである。

コイルエンドの部分は、やはりバインド線を巻くのであるが充分に堅く巻く必要がある。

⑩ 電機子の釣合

整流子の各部品は組立前に各々バランスをとり、又組立中もバランスをとって完成の際の釣合の完璧を期する。

どの程度までの不釣合が許されるかは研究の必要がある。(国鉄の規格ではMT40で0.2kg、電機子重量の1/3,000となっているが、高速度電動機ではこんな大きくては問題にならない。)

しかしパネ下重量を軽減して折角軌道からの衝撃を少なくした場合の、電動機自体の振動で共振するようでは面白くない。

0.2kgの動的不釣合重量は(300mm直径上)3,000rpmで軸受に及ぼず力は300kg、50c/sである。

従って取付状態によって、たとえ台車や車体に振動を及ぼさないとしても軸受・軸・その他電動機自体の各部に悪影響を及ぼし、又強度や整流の面からも面白くないことは容易に考えられる。

⑪ 通風

連続運転の際の温度上昇は損失と熱放散量との比で定まる。

既述のような事情の尽とでは強力な通風によって連続定格容量を増大する必要はますます大きくなる。

しかし、600V以上のものでは絶縁物が厚いために熱放散か悪く、通風による容量増大も限度があると云われる。

⑫ 絶縁

単位重量当りの容量を増すためには銅と鋼の重量は軽減出来ないので、絶縁物に対して改良が進められている。

高温に耐え機械的に丈夫で又熱放散をよくするために薄いものが作られねばならない。

米国では0.013mmのマイカテ-プ・マイカシートが出来ている。

シリコンレジン等は未だ試験研究中で、B級絶縁物は依然としてマイカを主体として丈夫なガラス繊維製品をも活用している。但しディーゼル電気車には米国では広範に使用されている。

⑬ 減速装置

電動機の特性と速度特性とを適切に結合するものが減速装置である。

場合によっては減速装置に大きな重量割合を割くこともある。

殊に高速度電動機を使用する場合には一般に歯数比は大きくなり、従来の釣掛式では不可能な位の値がとられることになる。

又バネ下重量の軽減のために台車装架となるから、動力の伝達にはフレキシブルカップリング又はユニバーサルジョイントが一般に必要である。

ウォ-ム・フレキシブルに連結された高減速比の1段ヘリカルギヤ、或いはベベルギヤ又は2段の歯車(ヘリカルのみか或いはベベルギヤ又はハイポイドギヤを合むもの等)が使われる。

減速装置はある程度電動機自体の性格をも左右するものであるからその選択は重要である。

⑭ その他

電機子軸受にコロ軸受を用いるのは保守の点からもスペースの点からも当然である。

又漂遊負荷損の減少のためにはスロットと同じ幅の薄い導体を積み重ねて、整流子の近くで90°捩ってライザに入れるツィステッドリ-ド(Twisted lead) のものが電気車用にも採用されてきた。

6 制御装置 top

① 制御装置の新傾向

表定速度の上昇、輸送量の増大を目的として、最近における電気車両は、機械的並に電気的設計に多くの新様式を採用し、技術的に新生面を開拓しつつある。

ここには最近の電気車両に採用されている制御装置の新傾向について略述する。

ⅰ 多段式制両方式を採用して、起動加速度を上昇し、表定速度を増大し、且つ起動を円滑にしたこと。

一般に電動列車運転においては、電気機関車運転と異り、列車の全重量を粘着重量として利用しうるのであるが、従来標準とされてきた8~9ノッチの制御器をもってしては、起動時の不規則な尖頭電流に基づく衝動・動輪の滑走・主電動機の整流不良等に制限されるため、主電動機の熱容量に余裕がある場合においても、粘着重量を充分利用する程度に、平均加速電流を増大することは不可能であった。

即ち加速度を増大するためには、列車の単位重量当りの主電動機容量を増大すると共に、起動制御段数を増大することが必要となる。

この見地から、最近の路面電車並に高速電車は、多段式制御方式を採用するものが多く、これによって表定速度を上昇すると同時に、起動を円滑にすることが出来る。

起動ノッチ数は、路面電車においては、接触器形のものでは13~18ノッチ、整流子形或いは補助接触形のものでは、PCC電車の如く136ノッチのものもあり、起動加速度は3.2~7.6km/h/sである。

高速電車においては18~24ノッチのものもあり、起動加速度は3~5.6km/h/sである。

ⅱ 電気プレーキを採用するものが多いこと

高減速度の要求及び保守費低減並に運転の安全性向上のために、発電・回生・渦流・電磁ドラム及び電磁トラック(レール)プレ-キ等を採用するものが多く、特に最近のPCC電車においては、空気ブレーキを全廃し、電気ブレーキのみによっているのは、注目すべきことである。

制動限速度は3~4.8km/h/sで、特にPCC電車では7.6~11km/h/sに達すると云われている。

ⅲ 制御器具を軽量化したこと、

最近の電気車両は、全般に亙り軽量化したが、この傾向は特に主電動機その他の電気装置において著しい。

制御器具に関しても単位スイッチ・カム軸制御器・パンタグラフは何れも70~50%に軽量化され、特に主抵抗器にリボン抵抗を採用したものは、3000V用は35%に、1,500V用は45%に、600V用は50%に軽減されたものがある。

② 多段式制御方式 top

a 多段式制御方式採用による利益

前述のように最近の電気車両は、多段式制御方式を採用する傾向にあるが、先ず本制御方式による利益についで述べる。

ⅰ 平均起動電流を増大し、加速度を増加する結果表定速度を上昇し、電力消費量の節減を図ることが出来る。

ⅱ 直並列制御時間を通じて、主電動機起動電流の変化を規則正しくすることが出来る結果、主電動機に電気的並に機械的に無理を与えることがなくなり、従ってこれ等の原因に基づく故障を軽減することが出来る。

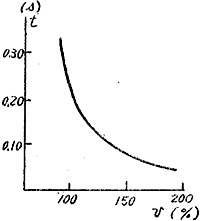

ⅲ 起動ノッチ間の牽引力の変化が少なくなる結果、起動時の衝撃と空転の機会とを減少して、乗心地を改善すると同時に、機械的衝撃に基づく動力伝達装置関係の故障を減少ずることが出来る。

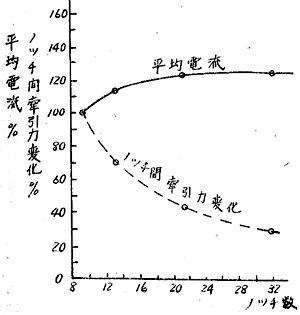

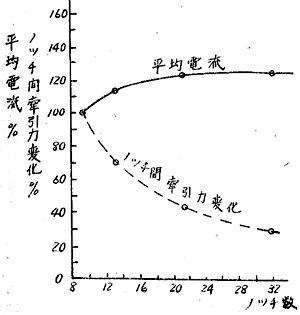

一例とし200HP主電動機を装備した電動車において、起動尖頭電流を1時間定格電流の180%に制限した場合のノッチ数と、平均起動電流及び牽引力の変化との関係を第31図に示す。

すなわち、9ノッチを21ノッチに増大することにより、平均起動電流は124%に増大し、遂に起動時ノッチ間の牽引力変化は45%に減少することを示している。

自重38t、100HP主電動機4台を装備する電動車において、ノッチ数を21とした場合と9ノッチとした場合との現車比較試験を行ったところ、9ノッチを21ノッチに増加すれば、起動時の加速度を約30%増大しても、起動時の衝撃は却って50%減少し、円滑に高加速度をもって起動しうることが実証された。

特に直並列切換時の牽引力変化に基づく衝動は殆んど消滅した。

b 多段式制御方式の必要条件 top

多段式制御方式としては、後に述べるように、主接触器の形式・操作方式及びノッチ進め機構により、各種の方式が行われているが、今その必要条件をあげると、下記のとおりである。

ⅰ 適当なノッチ数を有し、しかも制御器全体として比較的小形軽量なること。

起動ノッチ数の増加は、一般には制御器の外形寸法・重量及び価格の増大を伴うものがあるから、経済的ノッチ数を選定しなければならない。

前記第31図を見るに、ノッチ数を増大するにつれて25ノッチ位までは平均起動電流は次第に増大するが、30ノッチ以上に増加しても起動電流増加の割合は少ないのであって、16~24ノッチが経済的であると思われる。

特に小形軽量に留意した結果、制御器外形並に重量は従来形と同程度で、形式によっては却って小形軽量になっているものもある。

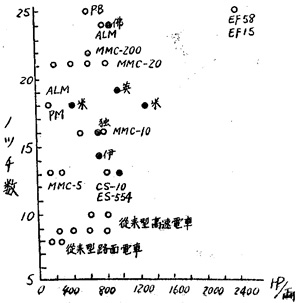

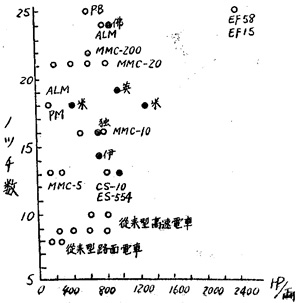

第32図は主電動機容量とノッチ数の関係の実例を示すものである。

(限時式或いは限流併用限時式のものを除く)

ⅱ ノッチ進みは正確で、飛び越しの恐れのないこと。

多段式制御器のノッチ進め機構としては、特にノッチ進みの確実な方式を選定しなければならない。この点から電動機操作式・油圧操作式等が望ましい。

ⅲ 直並列制御期間を通じて、各電動機の電流変化が規則正しいこと。

動輪空転防止の見地から、全電流並に各個電動機の電流変化か規則正しいことが必要である。 |

第31図 ノッチ数と平均電流

及びノッチ間牽引力変化の関係

第32図 主電動機容量とノッチ数の関係

|

この条件は、高加速度制御方式として重要なものである。特に直並列制御の渡りにおいて、大きい尖頭電流を発生しないことを必要とする。

最も普通に使用される渡り、すなわち短絡法においては、切換の際の尖頭電流は比較的大きく、車両全体としての牽引力の変化は大きく、動輪の滑走は多く渡りにおいて発生している状態であるから、短絡式では、充分平均電流を増大することが出来ない。

これに反して、橋絡法では、主抵抗器を適当に設計すれば、渡りにおける主電動機電流変化、従って牽引力の変化は充分小さくすることが出来る。

すなわち多段式制御方式の渡りとしては橋絡式が適当である.

ⅳ 限流継電器並にカム軸機構の動作は特に正確であること

限流継電器は可動部分の質量が小さく、敏活正確に動作し、平衡回転子形のように、特に調整に狂いの生じないものを使用することが肝要である。

又電動機操作式の場合はカム電動機接触器もまた極めて敏活に動作することが必要である。

c 多段式制御方式の分類 top

現在世界各国において行われている多段式制御方式を分類すれば、次のとおりである。

ⅰ 主接触器形式による分類

ア カム接触器式

1 バーニヤ式

2 逆転式

3 1方向2回転式

イ 整流子形及び摺動形

ウ 単位スイッチ式

ⅱ 操作方式による分類

ア 電動機操作式

イ 電磁空気操作式

ウ 油圧式

エ インターロック進め式

ⅲ ノッチ進め方式による分類

ア 限流式

イ 限時式

先ず主接触路の形式について云えば、カム接触路を主体とするものは、カム軸の機械的連動により開閉順序が絶対碓実であると云う、カム接触器最大の特徴を活用して、同一接触器及び主抵抗器区分を数回に亙って使用することにより、比較的少数のカム接触路をもって、ノッチ数の多い制御器をうることが出来る。

カム軸制御器の起動抵抗開閉方法にも、各種のものがあるが、このうちバーニヤ式は小さい抵抗区分を、大きい抵抗区分にバーニヤ式に順次並列に組合せ、数回に亙って使用し、これによってノッチ数を増大することを特徴とするものである。

次に逆転式であるが、この方式の根本原理は、カム軸を1回転して直列制御を終り、渡りにおいて並列に切換えられてから、カム軸は逆方向に1回転して並列制御を、終るようにしたもので、これによって同一カム接触路と抵抗区分とを直並列2回に使用し、ノッチ数を増加することを特徴とするものである。

又1方向2回転式は、カム接触路及び抵抗区分を直並列2回に亙って使用することは、逆転器と同じであるが、渡りにおいて並列に切換えられてから、カム軸は逆転することなく、更に同一方向に回転する点において相違している。

即ちカム軸は1回転して直列制御を終り、渡りにおいて並列に切換えられてから、更に同一方向に1回転して並列制御を終るものである。

整流子形及び摺動形は、何れもカム接触器形の変形と見なされるものである。

整流子形においては、片間電圧を低下するため、ノッチ数は最近のPCC電車では136としてある。

単位スイッチ式では、制御円筒により単位スイッチの開閉順序を自由に選択出来るから、ノッチ数が増加した場合、スイッチ数の増加は非常に少なく、また抵抗区分を少なくして有効に利用出来る。

単位スイッチの開閉順序を自由に選べることは、電気プレーキを併用した場合に特に有利である。

電動機が大容量になった場合、大なる接触圧力が得られることも単位スイッチ式の特色である。

次に操作は慣性の少い制御円筒を回転するだけであるから、操作機構が小さくてすみ、動作が迅速で且つノッチ間の角度を小さく取れるために、1回転でもカム接触器式に比して倍近くのノッチ数を得られる。

開閉順序を確実にするためには、電気的インターロックによっている。

操作方式に関しては、普通の制御方式と同様の利害・得失があるが、多段式制御器としては、特にノッチ荼び越しのない創設作用の確実な方式を選択しなければならない。

この点前にふれたよりに、電動機燥作式・油圧式等が優れている。

ノッチ進め制御方式としては、限流式・限時式共使用されているが、整流子形のように、ノッチ数の多いものを除いては、一般に限流式の方が無理がなく望ましい。

|

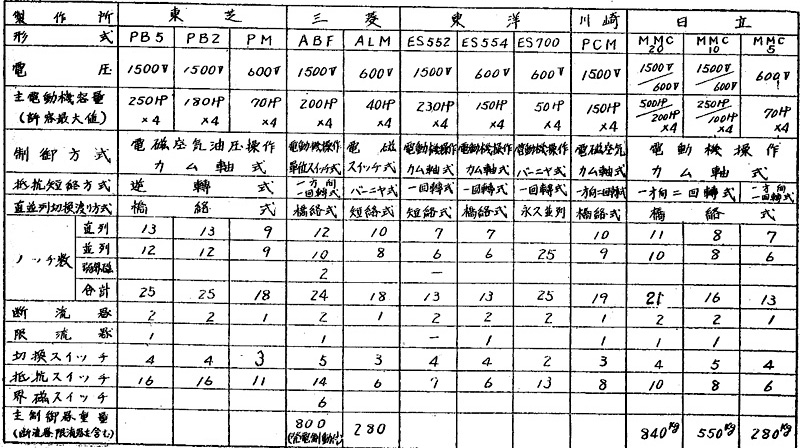

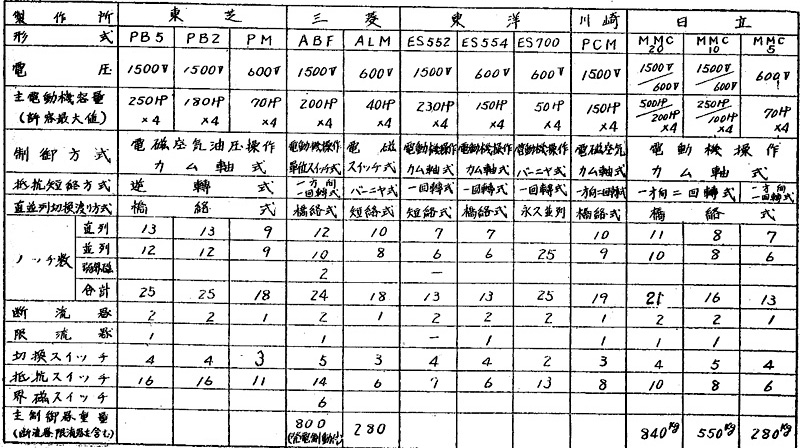

第28表 日本製の多段式制御器

|

③ 日本における多段式制御方式

top

日本における多段式制御方式数例の要目を第28表に示す。各製作者各様の方式を採用しているが、各々その特徴とする所をあげれば次のとおりである。

これ等諸方式は、何れも小形軽量なるよう努力が払われており、ノッチ数を増大したにもかかわらず、重量・外形は、従来のものに比して却って小形軽量になっでいるものもある。

a 東芝PB及びPM制御方式

電磁空気油圧操作カム軸式で、カム軸は操作機構のラックとピニオンによって、1方向に回転して、直列制御を終り、渡りにおいて並列に切替えられてから逆方向に1回転して並列制御を終る。即ち前記逆転式である。

直並列切換操作は、別の差動式シリンダによって、操作されるカム接触器又は電磁接触器によって行われる。

ノッチ進めは限流継電器により、自動的に行われ、ノッチ刻みを確実にするために、制止シリンダと屋形刻段歯車からなる鎖錠装置を具えている。

b 三菱ABF及びATM制御方式

高速電車用ABF形は、電動機操作単位スイッチ式である。即ち操作電動機によって回転される制御円筒により、単位スイッチの電磁弁を開閉する方式で、制御円筒は、1方向1回転式である。ノッチ進めは限流継電器により自動的に行われる。

路面電車用ALM形は電磁接触器式で、直列継電器・並列継電器及び補助継電器と組合せて多段式としたものである。

起動抵抗制御法は前記バ-ニヤ式で、ノッチ進めは電磁接触器運動と限流継電器により自動的に行われる。

c 川崎PCM制御方式

電磁空気カム軸式で、カム軸の操作機構はラックとピニオンからなり、カム軸は1方向に1回転して直列制御を終り、主回路は直列最終段に保ったままカム軸を逆転させ、切の位置まで戻った位置で渡りを行い、カム軸を再び直列制御の場合と同一方向に回転させて並列制御を行う。

直並列の切換は単位スイッチにより行い、ノッチ進めは限流継電器により自動的に行われる。

ノッチ刻みを確実にするためには星車を用いている。

d 東洋ES制御方式

高速電車用は電動機操作カム軸式で、渡り方式は短絡式或いは橋絡式、ノッチ戻し方式は逆転式である。

路面電車用は電動機操作バーニヤ式で、主電動機群は永久並列とし、直並列制御は行わない。ノッチ戻し方式は逆転式である。

e 日立MMC制御方式

電動機操作カム軸式で、高速電車用のものは前記1方向2回転式を採用している。

すなわち、カム軸は1方向に1回転して直列制御を終り、渡りにおいて並列に切換えられてから、更に同一方向に1回転して並列制御を終える。

直並列切換は、主カム軸より歯車駆動されている切換用シリンダによって操作されるカム接触器、又は別個の切換用シリンダによって操作されるカム接触器、或いは単位スイッチによって行われる。

ノッチ進めは限流継電器によって自動的に行われる。路面電車用のものは、上記を1方向1回転式にしたものである。

④ 今後の電車制御装置

今後の電車制御装置はますますその性能が向上し、高加速度円滑起動の方向に進むべきものと思う。

そして整流子形は、現在は60HP4台程度以下の軽量電車に多く使用せられているが、将来は更に大形電車に対しても使用せられるであろう。

メタダインは、高加速度円滑起動の点においては最優秀であるが、資材価格の点において難点があり、大容量高速電車用としては、カム軸式並びに単位スイッチ式等が更に研究開発されるものと思う。

.7 ブレーキ装置 top

① 電気フレーキ

a 電気ブレーキの新傾向

最近の電気車両においては、高速度の要求及び保守費低滅並びに運転の安全性向上のために、平坦線停車用或いは勾配線下降用に電気プレーキを常用プレーキとして採用するものが多い。

主電動機容量100HP4台程度以上の中形及び大形電車においては、発電又は回生ブレーキと空気プレーキを併用するものが多く、60HP4台程度以下の軽量電車においては、発電又は回生ブレーキ或いは渦流プレーキと、電磁ドラムプレーキ及び非常用として電磁トラックブレーキを併用し、PCC電車の如く空気ブレーキを全廃したもある。

この傾向は米国・欧州共同様である。

自動式電気プレ-キによる減速度は定員荷重において2.5~5km/h/s程度で、空気プレーキを併用する場合は6.5km/h/sの程度となる。

旧東京高速鉄道における試験結果によれば、発電ブレーキでは2.5~3.0km/h/s、発電ブレーキと自動空気プレ-キ併用時は4~4.5km/h/s、発電ブレーキと非常空気プレーキ併用時は6~6.5km/h/sなることが確認された。特にPCC電車の場合、非常プレ-キにおいては11km/h/sに達すると云われている。

電気ブレーキ・空気ブレーキ併用の場合は、最近の傾向としては1本の制動用レバーで制御され、高速においては自動電気ブレーキ、低速においては空気プレーキがかかるようになっているものが多い。

又停電時を考慮して制御電源としては蓄電池が併用される。

b 発電ブレーキ top

発電ブレーキは直急電動機を直巻発電機として作用させるものであるから、その性質上電圧の確立が問題となる。

(主電動機としては、無軌条電車に複巻がなかり使用せられている以外は、特例を除けば直巻が大部分であるから、直巻電動機の場合を考慮する。)

今簡単にするために次の仮定を設ける。

a 車両走行速度、従ってプレ-キ電動機の速度は、あるブレーキノッチにおいてブレーキ回路を閉じてから最大電圧を発生するまで一定とする。

b 主電動機の継鉄その他に発生する渦流の影響を無視する。

然るときはある一定プレ-キ初速に対し次式が成立する。

i(R+r)+ω(dφ/dt)・10の-8乗=Kφ ――(5)式

但し i=ブレーキ電流

R=ブレーキ抵抗(外部抵抗j

r=主電動機内部抵抗

ω=界磁線輪巻数

φ=毎極磁束

K=定数

然るに Frohlich氏によれば

φ=ai/(1+bi)

――(6)式

但し a,b=定数

∴ i=φ/(a-bφ) ――(7)式

(7)式を(5)式に代入して積分し、t=0 におけるφ、即ち残留磁気による磁束を φr とし、且つ

e=Kφr

er=Kφr

とすれば、誘起電圧 e を発生するに要する時間 t は次式にて与えられる。

t=(ω・10の-8乗)/(K(aK-(R+r)))(aKlog(e/er)

-(R+r)log(ak-(R+r)-be)/(ak-(R+r)-ber)

――(8)式

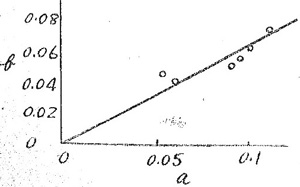

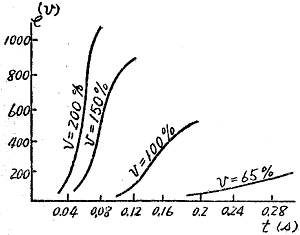

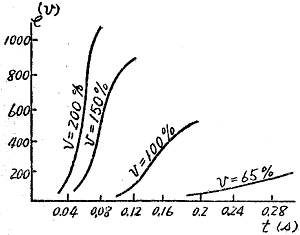

今100HP、600V、800rpm の主電動機につきプレ-キ初速度が定格速度の200%、150%、100%、65%なる場合、R=3.5Ωとして上式(8)により電圧発生特性曲線を求め、これを図示すれば第33図の如くなる。

|

第33図

|

第34図

|

第34図は e =500Vを発生するに要する時間とブレーキ初速との関係を示すものである。

これ等の結果より大体の傾向として次の如く述べることが出来る。

a ブレーキ初速が大なる程最大発生電圧及び電圧上昇率は急激に増加する。

b 電圧発生に必要なる時間はブレーキ初速が小なる程急激に長くなる。

c 電圧は最初は数%の残留磁気による値より徐々に上昇し、相当の電圧に達すれば急激に上昇し、次に再び徐々に上昇して定常値に達する。

即ちブレーキ初速が大なるときは、直巻発電機の性質上最大電圧及び電圧上昇率は急激に増加するから閃絡の危険がある。従って発電ブレーキの最高速度に適応したブレーキ抵抗を挿入し、必要な場合には弱め界磁として発生電圧を安全な値以下に制限することが必要である。

ー方プレ-キ初速が一定以下の場合は、電圧発生に要する時間は急激に長くなり、遂に電気プレ-キ初速に電気ブレーキは不可能となる。

すなわち、確実に電気ブレーキをかけるにはブレーキ初速に応じた適当な抵抗値を選定することが必要である。

非自動式発電ブレーキの場合は、上記操作は運転手の熟練に待つ外はないが、自動式の場合は最近各製作者により種々の方式が考案実施せられている。

何れも特殊の、継電方式によりプレーキ初速に適応したブレーキ抵抗を自動的に選択し、敏速確実に自動式発電プレーキの目的を達せんとするものである。

ニューヨ-ク地下鉄・PCC電車はその例であり、わが国においても各種方式が研究せられている。

発電ブレーキとしては、上記の如く自励直巻式の外、他動式即ち励磁電源として特殊励磁機又は蓄電池を使用し、優秀なブレーキ特性を与えたものもある。

即ち仏国鉄高速電車は特殊励磁式発電プレーキ方式を採用し、発電ブレーキ使用速度範囲は100~10km/hである。

空気プレーキレバーに発電ブレーキ装置を連動し、レバー装置が(1)のときは20%空気ブレーキ、(2)では空気プレーキ20%及び発電ブレーキ50%、(3)では空気プレ-キ20%、発電ブレーキ100%、(4)では空気プレ-キのみ50%、(5)では空気プレ-キのみ100%になるよう制御される。

高速においては発電プレ-キが有効に作用し、低速においては空気プレ-キが有効に作用するから、両者を併用することにより、一定の大なるプレ-キカを保持することが出来る。

最高プレ-キ初速は、主としてプレーキ発電機の整流子片間電圧によって制限せられ普通規定電圧の130~140%以内に制限するよう直列抵抗を挿入し、必要とあらば弱め界磁とする。従って、ブレーキカが不足するので、場合によっては本例の如く、空気ブレーキで或る程度プレーキ初速を下げることが必要である。

c 回生ブレーキ top

回生プレーキ方式としては電車線励磁式・電動発電機励磁式・蓄電池励磁式等各種の方式が考案実施せられている。何れの場合も変電所の変換機が可逆式であるか、又は同一き電区間に力行中の車両が存在し、回生電力を消費し得る状態にあるか、何れかでなければ回生プレ、キは不可能である。従って、万一回生プレ-キが不可能になった場合は、発電プレーキに切換えられるようにしたものもあり、又高速度においては回生ブレーキ、低速度においては自動的に発電ブレーキに切換えられるものもある。例えばハンブルグ地下鉄電車は特殊励磁式回生・発電ブレーキ併用方式を採用し、80~35km/hは回生、35km/h以下は自動的に発電ブレーキに切換えられるようになっている。

又平坦線停車用としては特殊特性を有する励磁機を使用し、高速度においても危険な高電圧を発生しないと同時に、制動力を広い速度範囲においてほぼ一定値に保持し、優秀な特性を与えたものもある。

又路面電車用としては蓄電池励磁式がかなり行われている。

電力回生率の実績は京阪京津線においては29.3%、国鉄阪和線では26.7%、南海高野線では24.5~29%と報告せられている。

なおメタダインは起動及び回生ブレーキには極めて優秀な特性を有しているか、資材並びに価格の点において難点あり、ロンドン交通局において、一部試験的に実施された以外は余り実例はないようである。

d 発電プレーキと回生ブレーキとの比較 top

電気ブレーキとして発電・回生何れを採用すべきかを決定するためには、車両並びに変電所設備の価格・償却費及び電力費等を考慮して充分比較研究する必要がある。

発電プレ-キは回生ブレーキに比して電力の節約と云う点においては劣るが、車両電気設備が比較的簡単にして保守の手数が少いこと、

運転操作が簡単なこと、停電・電車線電圧の変動等によって受ける影響が少ないこと、ブレーキに際して同一き電区間における列車運転状態及び変電所設備の制限を受けないこと等の利点を有しているので、長距離勾配線下降の場合及び重量電車平坦線停車用の場合を除けば、平坦線停車用としては、現在においては発電ブレーキの方が多いようである。

しかし、将来は当然簡単確実なる回生プレ-キの研究に進むべきであると思う。

e 発電並びに回生ブレーキ保安装置 top

発電並びに回生プレ-キ方式において実際運転の際最も注意すべきは、制動発電機の発生電圧を一定以下に制限し、閃絡等を惹起する恐れをなくすととである。

特に前述の如く発電プレーキの際は、主電動機は直巻発電機として作用するものであるから、一般には電圧の発生にはある時間を必要とし、一度電圧・電流を発生すれば端子電圧は急激に昇謄するので、最も注意を必要とする。

発電及び回生プレ-キ中に惹起する過電圧及び過電流の原因と思われるものを列挙すれば、次の通りである。

ⅰ 車両通速度の際、電気プレ-キ回路を作ったために発生する過電圧及び過電流

ⅱ 制動ノッチを進め過ぎたために発生する過電圧及び過電流

ア 非自動式において制動操作を誤り、急激にノッチを進め過ぎた場合

イ 自動式において、制動限流継電器の作用するに充分な電流を発生する以前に主制御器ノッチが進み過ぎた場合

ⅲ 発電並に回生ブレーキ回路を作った後、勾配の変化によって生じた過速度に基づく過電圧及び過電流 制動操作回数の比較的多い電気車両において、これ等に対して設備すべき保護装置としては、次の如きものがある。

ア 過速度保護装置

制動初速度が一定以上なるときは、制動発電機の誘起電圧は高く、且つ電圧上昇率は急峻となり危険であるから、過速度継電器によりプレ-キ回路を作らぬようにするか、又は空気ブレ-キによって速度を低下せしめてから電気プレ-キに切換えることが必要である。

ブレーキ第1ノッチにおいて最高速度より電気ブレーキをかけても、過電圧を発生しない程度の充分なるプレーキ抵抗を挿入しうる場合、或いは最高速度より電気プレーキをかけても過電圧を発生しないよりな特殊励磁方式を採用した場合は、過速度の心配なく運転操作は容易となる。

イ ノッチ進め抑止装置

発電機の電圧上昇の特性から考えて、ブレーキ第1ノッチにおいて充分な電圧電流が発生するまで、ノッチ進めを抑止することが望ましい。

この目的を達するために限時特性を付与された限流継電器・鎖錠式主幹制御器が用いられている。

ウ 過電圧及び過電流保謹装置

勾配の変化等のため平衡速度の増大することに起因する渦電圧・過電流を防止するには過電圧及び過電流継電器を設けることが必要である。

又回生ブレーキの場合、回生発電機の電機子電流が界磁電流に比し過度に増大することのないよう保安継電器を設けることがある。

f その他の電気ブレーキ top

その他の電気プレーキとしては、渦流プレ-キ及び電磁ドラムブレーキがある。

これ等は何れも60HP4台程度以下の軽量電車用であって、高速度電動機の軸端に取付て使用されるものである。

渦流プレ-キは高速度においても安全確実に作用する電気プレ-キとして特徴があるが、低速度においては制動力を失うので、電磁ドラムブレーキ又は空気プレ-キと併用する必要がある。

電磁ドラムブレーキは低速度においてのみ使用されるのが普通である。

この外電磁トラックブレーキがあるが、これは車両の粘着量量に関係なく大なる制動力を発生し得ることに特徴があり、ドイツ高速電車の如き大形電車に使用された例もあるが、主として軽量電車の非常用として使用されることが多い。(第35図参照) |

第35図 ドイツ高速電車のトラックブレーキ

最高 160km/h

|

g 電気プレーキを常用する電車の実例 top

欧米並びに日本において電気プレ-キを常用する実例の幾つかを別紙の第29表に示す。

電気プレ-キ常用による主電動機の平均自乗平方根電流値の増大は割合に少なく、11O~120%の程度である。

旧東京高速度鉄道における発電プレ-キを常用した場合と、しない場合との主電動機電機子線輸の温度上昇(温度計法)を比較すると、次のとおりである。

a 発電ブ゛レーキを使用しない場合 30℃

(電動車2両を連結、終日営業運転して終業後直ちに温度上昇測定)

b 発電プレーキを常用した場合 46℃

(電動車2両及び負荷代用として電動車を付髄車としたもの1両を連結し、発電プレ-キを常用して営業運転と同様の運転を4時間継続して然る後温度上昇を測定)

電気ブレーキを常用する場合の制輪子の寿命に関しては、大阪市交通局地下鉄線の実績によれば、発電プレーキを常用した場合は電気ブレーキのみを使用した場合に比して、鋳鉄製は5倍、鋳鋼製は4倍、又京阪京津線においては10倍にそれぞれ延長されたと報告せられている。

今後の電車には電気ブレーキはますます広範囲に使用されるであろう。

そして大形並びに中形電車用としては電気プレ-キと空気プレ-キの巧妙な併用方式、軽量電車用としては空気プレ-キを全廃した全電気式のプレ-キ方式が更に研究開発されるものと思われる。

h 回生ブレーキの実例(第36~40図は別紙に示す)

top

国鉄で最近試験した電気機関車の回生ブレーキの成績は、25年11月に信越線横川‐軽井沢間で施行したED42形によるものと、26年4月中央線八王子-甲府間で施〉行したEF11形とがある。

第36図は横川-丸山間25‰、丸山-矢ヶ崎間66.7‰の上り勾配における力行運転と、軽井沢-横川間回生ブレーキにおける主電動機温度及び主抵抗器の最高温度を示し、第37図に回生ブレーキ時における電流・電圧・速度の状況を、

第38図に66.7‰下り勾配中でブレーキをかけた場合の速度及びブレーキ距離の成績が示してある。

この時力行運転における電力消費量は950.51kWHであって、回生3ノッチの場合の回生電力量は26.5%、回生3ノッチで270.51kWH、28.4%となって、常時運転に使用される予定の3ノッチでも、補助機類の消費電力量を差引いても20%以上の回生率となる。

第39図はEF形において甲府-八王子間力行運転の場合の主電動機温度及び列車速度と電力消費量・電車線電圧の状況を示し、第40図は同上で下り勾配において回生ブレーキを行った場合である。

この線区は20‰程度の勾配であるから、電力の回生率は10~14%であって、主電動機温度は回生電流が小さいから、上り勾配の終端における温度が、回生プレ-キによって持続されるだけで最高温度は余り上らず、終着駅の温度が多少高目になるに過ぎなかった。

② 空気フレーキ top

今後の電車に対する空気プレ-キは、如何なるものでなければならないかを次の各項に述べる。

従って内容は最も新しい電車を対象とし、単車或いは2両・3両の連結運転をするものは割愛し、代りに付加装置としてRetardation controller、Skid proof attachment、A-1-A variable load feature、 Reduction limitting feature、High speed reducing valve 等の各装置の必要性とその概略の構造等を示した。

a 多数車連結列車

編成車両数が多く車両重量分布か一様でなく且つ分割併合が頭繁であること。

今後の電車の傾向として連結車両数はますます増加するものと思われる。

2両より4両となり、6両より8両となり、8両より10~15両となるが如く、そして必要に応じ分割をなし、短編成運転を行うなど電車でなければできない長所を充分に発揮させることとなるのは疑うまでもない。

又一方電車運転方式から長編成運転車両としての性質上、車両は電動車と付髄車或いは制御車をもって構成できる。

従って、電動車重量は50t付近、付髄車重量は30t位となり、重量分布は50t・30t・50t等のようになる場合がある。

これ等の車両については次の事項を考慮する必要が起る。

ⅰ 長編成列車用空気ブレーキの具備せねばならない条件

ア 伝達時間(Propergation) top

長編成車として考慮せねばならない最重要問題である。

その一つとして空気の粘性抵抗による損失と渦流による損失がある。

空走時間は一応本問題から除外して考えることとし、空気抵抗に関しては出来る限りこれを少くすることを考慮せねばならない。

これには先ず曲り個所のない太い管を使用することが望ましいことであるが、その構造上曲りを全然なくすことは不可能であるから、曲り部分の高度の屈曲を極力さけて、少なくとも車両を縦貫する主管はエルボ等を使用することなく、管自体を可及的半径大なる曲りにて曲げ一次継手等を使用し、出来うれば管の先内面は丸ヤスリにて面取りをした後、接続することを推奨する。

管内面の油及び塵埃等はあらかじめ外面から鎚打ちし、鎖等を通し清掃することは勿論、空気吹きを行うことが必要である。

エルボ・T等管接続金具の使用も極力減少するよう図らねばならない。

特に肘コック・締切コッタのコック栓による空気抵抗は、極めて大きい損失を来たすものと考えている。

特にコック栓の空気通路等はその面積を大きくして空気通路内部もよく仕上げねばならない。

実際使用中のコックにはこの点随分いかがわしいものを多数発見する。

時に鋳造時「中子」のくずれ落ち等により、ただ空気がその間を辛うじて通るといったものも見受けられる。

これによる損失のためブレーキ管内の空気抵抗は俄然増加し、伝達時間は非常に大となるのをまぬがれない。

次に管の太さに対する問題であるが、これも大なる管程抵抗は少ないこと勿論であるが、その扱い及び空気量の問題が付加され、空気圧縮機の容量に関係を持つこととなる。

従って、1/2″或いは1/4″等の如き管の使用は空気抵抗の上からも容量の上からも不利であり、少くとも現在使用の1″或いはそれ以上の管を使用せねばならない。

このように万全の設計・工作をしても未だ伝達時間が間題となる場合は、特にブレーキ管吐出弁(Brake pipe vent valve)或いは電磁吐出弁を付加せねばならなくなる。

特に電磁吐出弁を付加する場合、その吐出量はプレーキ管の太さ、即ち容量を充分考慮の上決定しなければならない。

伝達時間の問題すなわち連結長編成列車のプレ-キ作用が、時間の遅れの問題なく全列車同期的に行われる手段として、以上述べた事柄が関連してくるのであって、この問題は又次の如く分解して考えることが出来る。

1 逐次プレーキをかける

これは長編成列車の減圧を1箇所の運転手の操作したブレーキ弁だけで行い、床下に装置した操縦弁(注1)・三動弁等を働かせるのであるが、操縦弁が動作し始めると、主ビストンが動くことによりビストンの押退ける空気容積はブレーキ管圧力を反対に上昇させる向きに働くので、これを吸収するためにウェスチングハウス式においては、ブレーキ管逆止弁を設けてこれをブレーキシリンダに導入させるようにし、操縦弁の一つ一つがプレ-キ管圧力を逆にある程度減圧して逐次後部に伝達する如く、いわゆるクイックサービスにより圧力伝達の問題を解決しようとしている。

又操縦弁内の空室に導入するようにした様式のもの、即ち連動式の操縦弁もある。

(注1)動作弁・三動弁などブレーキ作用の主体となるものを総称して操縦弁という。

2 プレーキ管減圧を僅かな圧力変化により行わせる。

前述のように、ウェスチングハウス式プレ-キ管吐出弁、Liphowski Baschlenniger 又は Bozie 式等がある。

これらは何れも非常プレーキを作用させる場合の伝達時間短縮のためのものと見てよい。

3 電気的に各車において減圧させる。

いわゆる電磁弁(常用ブレーキ電磁弁・非常プレーキ電磁弁・弛め用電磁弁)において、各車両にてブレーキ管圧力の減圧を行わせ、操縦弁の動作を間接に早める方法であり、非常プレーキの場合は非常ブレーキ電磁弁の働きにより、ピストンを動作せしめ低速にブレーキ管圧の吐出しを行わせるものであり、国鉄において採用している。

米国においてはAMUEとしてU-5自在弁に電磁弁を付加し、UE-5自在弁として使用されている。

国鉄において採用されているARE式等はブレーキ管の途中からブレーキ電磁弁を取り出しているのであるが、UE-5自在弁あるいはR-214分配弁のように、今後は操作弁の部分に直接同装置を付加せしめることが、より有効と考えられる。

4 操作弁・三動弁等を電気的に動作させる。

この方法は電磁弁あるいは直接電磁石の励磁により操作させるようにしたもので、ソレノイド電磁石の如きものを用い、全車両同時に操縦弁のピストンを作用させ、この場合プレ-キに対して空気は電気回路故障時の予備として考えているものである。

イ 空気圧縮機の同期作用 top

長編成列車には編成中に空気圧縮機の数も相当入るととになり、これ等を制御する方法には次の2種がある。

1 元空気溜管式

2 制御管式

前者は編成列車全部を元空気溜管を通じて並列に結び、これに圧力加減器を同期させれば一つの大なる空気溜及び空気圧縮機を有するものと考えて差支なく、最も理想的な方法であるが、制動管に比し高圧となるため、管継手、ホ-ス連結器などの漏れに対し注意せねばならない。

この方式の特に大なる利点は、空気圧縮機全部一様な負荷にて運転するから、同機に対する一部の空気圧縮機の過負荷を防止し得ること、操縦弁の作用で無限に近い容量を持つ元空気溜よりの圧力空気をブレーキシリンダに導くことが出来る。

但し列車分離等の場合はこれが破られるため、その対策を予め考慮しておく必要があることは勿論である。

後者の制御管式は上記の各々の利点は利用出来ない。

従って、今後の長編成列車用としては推奨出来ない。

然し制御管式においては付加空気溜が不要となることは述べるまでもないことと思う。

ウ 自由度 top

長大な編成列車のブレーキ作用及びその操作については、下記事項に対し慎重に検討しその様式を定めねばならない。

1 ブレーキ作用が確実にして安定なこと

僅少なブレーキ管減圧に対しても確実にプレ-キがかかり、そして希望しない僅かのブレーキ管の空気漏れ等によるものに対してはブレーキ作用を起さないこと、階段ブレーキが細かくなしうることが必要である。

その手段として操作弁において主動作を引き起させるべき釣合部の釣合ビストンの直径を適当に選定し、制動感度を高める。

又サービスポートの大きさを可及的大にして、サービスラップ位置を容易に取りうるようにすること、滑弁には抵抗溝を設けビストンの動きに対し抵抗調整を適当にすること。

2 急ブレーキ作用が確実に働き、全列車のブレーキ管減圧伝達時間を極めて短時間ならしめること

3 ブレーキ管圧力の上昇に対しては確実に緩み、細かい階段緩めが行われること。

その手段として前項後段の抵抗溝の応用と併せて滑弁及びビストンの合成抵抗に対する考慮が必要である。

4 「又込め」は迅速で、「プレー弁」「弛め」の周期が短かく充分安全確実で、常にプレ-キカの尽きないこと。

そのためには弛め速度と込め時間の調和、付加空気溜及び弛め電磁弁に対する考慮が必要である。

5 常用ブレーキ中においても、又はその後でも、随時非常ブレーキは迅速確実に別個に作用し、高いブレーキシリンダ圧力が得られること。

この方法としては釣合部と非常部とを別個にし、且つ非常時のブレーキ伝達時間を極めて短時間ならしめることが必要である。

6 ブレーキシリンダの漏れのためにプレーキシリンダ圧力の低下するのを防止すること。

このためには補助空気溜のみに依存することなく中継弁を設け、元空気溜め空気を利用することが必要である。

7 従来使用の他の自動ブレーキ付車両と連結運転出来ること。

U-5自在弁のよりに、階段弛め及び直接弛め等何れにも切換えられること。

8 ブレーキ操作の極めて簡単なこと。

等である。

なお大事なことは、理論的には非常に良くても、実際使用に際しその構造は余りにも複雑であってはならないことで、その取扱及び保守の面で技術的困難と経済的問題を充分考慮ずる必要がある。

ⅱ 分割後短編成列車または単車となった場合考慮せねばならない条件

先ず第1に考えねばならないことは、ブレーキ取扱が長編成列車の場合と全く同様で変らぬことである。

プレ-キ管減圧時間の変化、階段弛め操作、ブレーキ効果出現の度合(空走時間)電磁弁操作回路の取扱等特に考慮せねばならない。

b 無衝動な高減速度方式 top

電車の発達は市街電車から郊外電車に、郊外電車から都市連絡鉄道へと発達し、終に数都市間を連絡する従来の機関車を使用する列車運転へと進展している状況であって、その特性から加速度及び最高速度はますます向上の一途をたどることは当然と思われ、高速度になればなる程高減速度の要求が高まることは、その安全性及び運転特性から見て当然といわねばならない。

高減速度をうる方法にしても前述の如く種々あるが、その要素のみを次に記すこととする。

ブレーキカとは、回転せる車輪を外力によりその回転を停止あるいは減速させる力である。

減速度は実際のブレーキ効果の時間に対する割合であって

プレ-キカ B=P×f

但しP=制輪子総圧力、V=速度、f=摩擦係数

国鉄においては f=c・(1+0.01V)/(1+0.05V)

c=0.42(晴天のばあい)、0.30(雨天のばあい)、0.32(普通)とする係数

そしてPは車両重量Wに関係し

P>μW 滑走

P<μW

但し μ=粘着係数

PはμWより小さくなければならない。実際における数値は非常ブレーキの場合μWの85%としている。

fm=(0.5cV)/(2.5Vの2乗-400V+92,100log(1+0.01V))

但し fm=平均摩擦係数

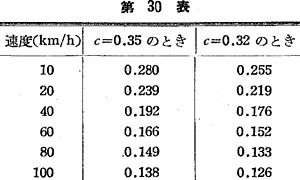

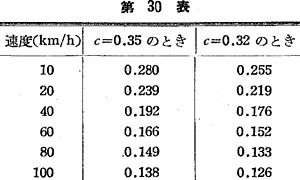

これにより計算すれば第30表のようになる。

上式より明らかなように、摩擦係数は高速度において小さく、低速度になるに従い漸次増加するものであるから、高速度におけるプレ-キカは大きくても差支えない。

即ち1段プレ-キ階段池めの有効な所以である。高速度弛め弁等はこの理に基づき設計されたものであり、純空気的に制御している、

又クノ-ル式におけるKnorr-Schnellbremse mit Hilfsventil zur vergrosseringdes Bremsdruckes は直接 f

の増加を利用して出来たものであり、又試作された減速制御器もある。(第41図) 以上のように、無衝動な高減速度方式は、あたかも加速度を担当する制御装置が電流を一定となし、自動加速するものであるに反し、わが国におけるブレーキの現状は直接制御器によって電車を非自動加速せしめるように、単にブレーキ弁で運転手の「勘」により階段緩めを行い、無衝動なブレーキ作用を行なおうとするものであるが、今後の電車としては高速度においてブレーキシリンダ圧力を別途の方法によって割増し(150%程度)、速度の低下と共にこれを自動減速させ、減速度をある範囲に保ちつつ無衝動で最短距離に車両を停止させる方向に進むべきであると考える。

以上述べたところは、従来わが国において採用しつつあるものであるが、これらの方式は何れも車輪と制輪子の摩擦力を利用したものであって、c=0.35(晴天の時)とせるも fm の0.12~0.25程度にしか利用しえないから、これ以上のブレーキカを求める時は直接レ-ルと摩擦することを研究すべきである。

ドイツ及びフランスにおけるこれ等の方式の一端を参考迄に示すと、次のとおりである。 |

第41図 減速制御器(一例)

|

電気プレ-キに対しては別項につき述べるが、ドイツ国鉄の交流高速度電動列車では、非常プレ-キ位置において電磁式軌条プレ-キが作用してプレーキ効果を強めたものも採用している。

即ちプレーキ弁ハンドルを非常プレ-キ位置に持って行くと、軌条プレーキの回路が出来て引外し用電磁弁が励磁され、上げシリンダの鎖錠装置が外れプレーキ電磁石は自重でレール面に下る。

この際空気緩衝装置が作用するから衝動はない。

同時に電磁石が励磁されプレーキ靴はレールに吸着する。

励磁電源は25V、195Ahのアルカリ蓄電池で、所要電力は1編成に対し1,000A 3分である。

電磁レールプレーキによる平均減速度は車輪直径950mm及び1,100mmの場合、それぞれ0.9m/s2及び0.7m/s2である。

なお本装置のブレーキ用電磁石は電動車には片側に各2箇、1台車4箇、付髄車には各1箇、1台車2箇取付けられている。

そして常時プレ-キ靴とレールとの空隙は55mmの位置に保持されている。

本装置付電車はFliegender Hamburgerの経験を取入れた流線形高速度電動列車で、最高速度は160km/hである。

c ブレーキカの急速回復方式 top

電車の良い特性として高加速度なるが故に運転時隔を極めて短かく出来る。

このためには客扱等の迅速を要するから肝入ロ扉は2箇所より3踏所となり、現在は4箇所となっていて、昇降時間の短縮を期している。

これに要する時間も30秒から20秒のように極めて僅かの時間である。

プレ-キ装置もこれ等に充分協調せしめねばならない必要が生ずる訳である。

急速又込め(Quick recharge)といい、この必要は出発後直ちに何時如何なる場合でも最短距離において安全確実に車両を停止せしめるばかりでなく、障害が取除かれたならば直ちにプレーキを緩解せLめるにある。

操縦弁において補助空気溜に又込めを急速に行い、次のプレーキ準備を急速に完了せしめるようにしたもの、或いは又補助空気溜の作用を別の空気溜をもって行わせるようにしたもの、或いは電磁弁等を用いてこれを電気的に込めるもの等がもって、運転時隔が短かくなり、停車時分が短縮されればされる程、慎重にこれらに対する問題も研究せねばならない。

| d 乗車人員即ち荷重に無関係なブレーキ操作

top

乗車人員の多少は車両重量の変化となって現われ、同一速度に対する減圧量に対してブレーキ距離の変化を伴うものである。

運転手はこれを「勘」により停車位置に停車せしめるよう減圧量を加減しているのであるが、これまた荷重の変化により仲々思うように行かぬことが多い。

運転の困難さはこの停止位置に停車せしめるためによることがその一つである。荷重によるブレーキ効果の変化は次による。

1 台車の沈下による制輪子の下降

これに対する対策は現在のところ良案がない。

2 制輪子

磨耗による対策はスキマ調整器によりある程度解決をなしえるが、これとて過調整を防止するためつめ代の小さいものが望ましい。

3 自重に対するプレ-キカの調整

自重に対するブレーキカの問題はプレーキ管減圧量に荷重の影響を付加して、常に自動的に減圧量に対し荷電に応動した一定のプレ-キカを与えるものである。

なお本装置は戸閉機械と連動されている。これはME-23プレ-キ弁を用い、UE-5自在弁に吐出弁及ひ可変荷重を追加しA-1-Aの可変荷重弁を使用しニューヨ-クの8番街の地下鉄等に採用されている。(第42図参照) |

第42図 A-1-Aの可変荷重弁(ウェスチングハウス社)

|

e 特殊ブレーキ付加装置 top

プレ-キは元来運転手が列車運転上の危急を認知し、プレ-キ手配を行い、列車を停止せしめるのであるが、深夜暗黒時或いは濃霧のため前方の見通しが全く利かない場合の危急認知方法には種々あるが、次にその方法の2~3について参考資料を述べることとする。

1 レ-ダ-の応用について

列車に応用する場合その性質上近距離への応用が困難である。

わが国鉄で採用せるスペリー会社のものによるとインパルスの幅がO.25μs(マイクロ秒)である。

多分これは下のインパルスを発生させることは困難であるから、これをもって最小距離を算出すると、計算上は約50mとならこれ以下の距離では原点と合致して分離出来ない。

実際上は100m位からが分離出来る最小であると思う。

これの応用は数百メートル以上にて有効に使用出来る。

2 電波高度計を応用する方法

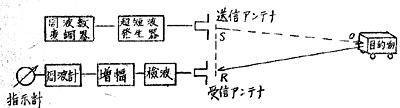

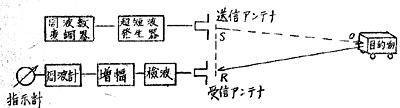

ⅰ 原理(第43図参照)

送信アンテナより周波数を変えながら電波を出す。受信アシテチはS・R間の電波とS・O・R間の電波を同時に受信する。

S・RとS・O・Rの電波はその距離に担当しただけ時間がずれており、従って、周波数がS・RとS・O・Rではずれていてうなりを作るので、このうなりを周波数計で計り直接計器を振らす。 |

第43図

|

ⅱ 特徴

近距離程反射が強く、小電力(数ワット程度)で実用になる。

実際に数十メートルは困難でない。

遠距離は反射が不確実で直線で数千メートル以内である。

従って装置がレーダーに比し簡単である。

3 音波による方法

近距離用としては便利である。空気中では音波の伝搬速度が速いのと、超音波は減衰が激しくて使用出来ないので、かなり使用範囲が制限されるけれども100m以下の近距離は他に比して非常に有利である。

以上何れの方法も電波・音波の反射を利用する点て、共通の欠点は列車に設置する必要上、車両限界から地上高さが制約されて、直線に見通せる距離以外は使用出来ない。

電波の場合周囲の鉄柱・架線等の反射の影響を考慮しなければならないことと、線路のSカーブの如き場合、前方障害物の判定に困難を来すことを考えなければならない。

〔参考文献〕

森田 清:「長短波」p.421、電学誌56、90(昭11)、周波数変調(修交杜)p.382

森川・沢崎:海外通信工学115号 p.495(昭和17)

森川・沢崎:電学誌61、391(昭16)

林:信学誌p.41(昭16)

|

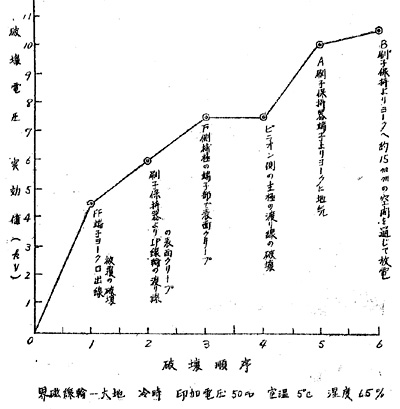

第45図 電機子コイル対地間破壊電圧

|

第44図 電機子線輪用商用周波破壊電圧

第46図 界磁コイル商用周波破壊電圧

|

8 電気絶縁 top

車両事故の大半は電動機であって、これを細分すると、振動が主因で絶縁故障を起したり、温度上昇にもとづく絶縁劣化も可なりあるようである。

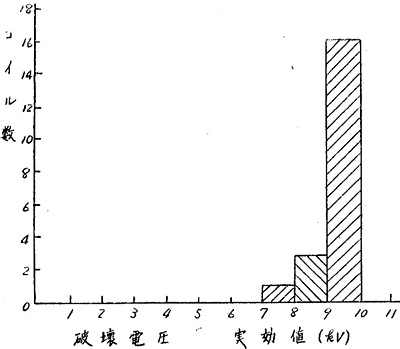

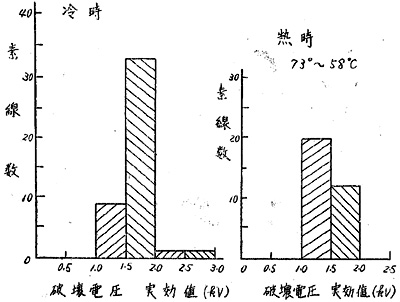

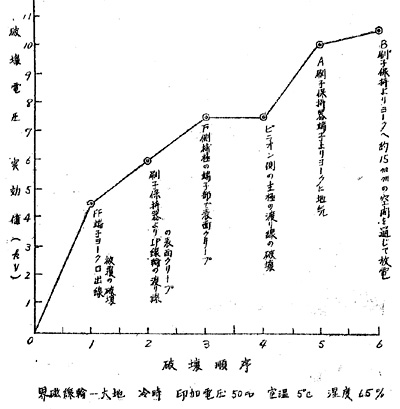

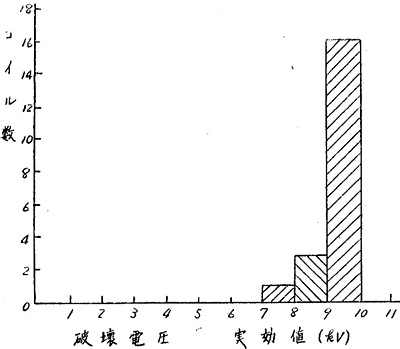

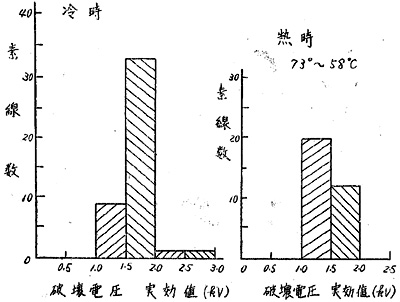

主電動機MT6について、破壊電圧試験を行った結果は上の第31表及び第44・45・46図に示してある。

なおこの表には示さなかったが、塵埃及び吸湿の多いもの、主界磁において各極間を連結する渡り線が枠に接近した部分、電機子線輪では溝入口の曲部が弱点となるようである。

絶縁耐力は電車線側からくる襲来サ-ジに対して、電気車内全般特性を試験し、外来サージによる各部の受けるストレスを調査し、車両内機器の絶縁設計に対する基準を与え、併せて保護対策を確立することである。

その試験に供したMT6形主電動機は、30年前製作されたもので、温度上昇150℃以上に使用されたことがしばしばあるので、絶縁物は非常に枯れているとのことであったが、絶縁耐力は未だ新製絶縁材料よりも遙かに良品のもので、且つ主界磁は特に絶縁力が強化されている。

最近これを改造して、絶縁物を薄くし導体の断面積を大きく取ったことにより、電機子・主界磁共に温度上昇は、他の電動機のレベルまで低下された。

今後の電動機としには、別紙の第32表に許される範囲まで絶縁力を下げ、且つ耐熱絶縁材料を使用すれば、主電動機出力は可成り増加するものと期待される。

① 耐熱絶縁塗料 top

電車用電動機の混用絶縁塗料は、耐熱性不良であるから電気絶縁材料全般に亙り、次の条件に適するものが望まれる。

a 密着性及び弾性を有すること

b 電気絶縁性良好なること

c 耐熱性は150℃j00時間以上に耐えること

d 塗装容易で取扱簡単なること

e 使用原料は比較的入手容易なること

この方針をもとにして、現用品の絶縁用コイルワニスとにして、現用品の絹採用コイルワニス・仕上ワニス・リノテープ・ガステ-プ・フイシュテープ・シェラック・ファイバ・木綿等の性状を検したところ、電気絶縁性

(注2)は良好であったが、耐熱性はいずれも不良で120~130℃で分解し炭化することが認められた。

(注2) 日本国有鉄逍技術研究所塗料研究室

次に国鉄電車で最も極端な場合としで、一車400人の乗客が終日あるものと仮定し、電動車一両で死重の電動車1両と付髄車1両を牽引した場合と、昭和22年4月と9月の一般営業線における主電動機の最高温度とを比較して見れば、第33表に示す如く、夏季においては120℃を超過する場合もある。

そこで絶縁性・耐熱性共に良好で、a~eの条件を満足するような合成樹脂系ワこス、その他の試料をガラステープに塗布したものについて検討すれば、第34表に示すようになる。

以上の成績によれば、ただ珪素樹脂だけ殆んど異状を認めず、次いでポリビニ-ルアルコ-ルはやや良好であった。

目下他の有機材料について試験中であるが、諸種の事情から判断して、恐らく珪素樹脂の右に出るものはないよりである。

② 絶縁材料 top

絶縁材料の耐熱性は第35表に示す。

ガラステープは無アルカリ、無機質のものは良好であるが、その間隙を充填するには耐熱絶縁塗料を塗布しなければならない。

塗料としてはアミランを溶剤にとかして塗料として使用するのが良いと思われる。

アミランテープの電気絶縁性は良好で150℃連続加熱を行ったところ、70時間で少し変化し強度も僅かに低下した。

第36表は各種絶縁材料の耐熱、絶縁耐力を示す。

第37表に各種ガラステープ及びマイカテ-プの常温と24時間浸水による絶縁耐力の比較を示す。

これ等の試験結果から最良であった珪素樹脂にも色々の種類があるので、その耐熱性・機械的性質共に良いものを見出すこと、アミランを適当な溶剤にとかして塗料とする研究、無機質による耐熱塗料の研究、無アルカリガラステープの低融点物質の適当な材料を混紡して加熱による織目充頃方法、無機物で織目を充頃する方法等の研究が着手されているので、近い内に何等かの成果が期待されるものと思われる。

(国鉄研究所塗料研究室為広氏の今後の研究方針)

③ 電動車及び主電動機の絶縁劣化早期検出法 top

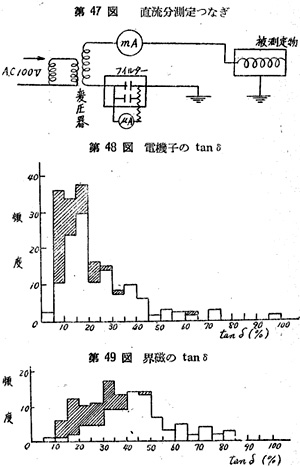

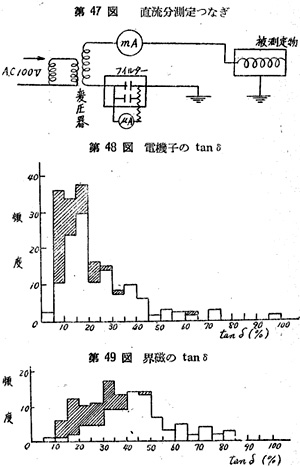

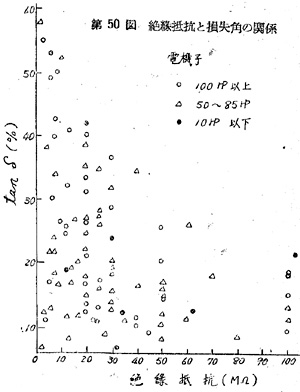

電車全般或いは主電動機の絶縁劣化せるものを早期に発見して、運転中の電車事故を未然に防ぎ、又保守が容易になることは好ましいことで、これが目的達成のための方法として、既に交流送配電の分野において、最も一般的に研究され又有望と見られている電気試験所試作の直読式 tan δ計と東大二工で実験中の直流分測定(第47図のつなぎ)について、使用電圧1.5~2kv、周波数50サイクルで試験した結果の一例を第38・39表及び第48・49図に示す。

この結果から見ると、主電動機では直流分ゼロから正負数マイクロアンペアを示すのが普通であるが、絶縁が多少悪くなると正負数百マイクロアンペアを示すことがある。

tan δ では電機子では20%、界磁では50%以下が普通で、時には80~100%のものもある。

電車全体としてはこの値が多少大きくなる傾向にはあるが大差はない。

一般に極端に大きな値を示すもの及び直読分の大きく動揺するものは、絶縁劣化と判定出来るものや、正常でないと推察され、かかるものは測定中既に1.5~2kVで破壊するものもある。

又絶縁破壊する数分前に直流分か急激に増大したり、或いは非常に動揺することが極めて多い。

この点は絶縁破壊の予知に利用出来ることが期待される。

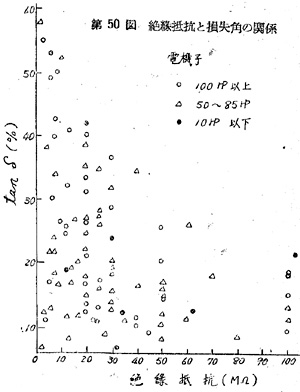

絶縁抵抗と損失角との関係は第50図の一例に見る如く明瞭ではないが、必ずしも絶縁抵抗が大であっても、破壊電圧は大きくない場合もあるので、この点大いに研究する余地がある。

以上を総合して気中式のものは油中式の機器に比較して劣化検出は非常に難かしい。

中でも電車用機器は吸湿・塵埃等の諸条件がまちまちで、特に困難性を感ずる。

しかしながら、直読分・損失角の極端に大きなものは、異状ありとして除外することによりメガーテストよりは一歩進んだ検出方法が出来る可能性はある。

しかし未だ、tan δ の如何なる値が不良であるかということは判然としないが、これ等の性質を利用することにより更に有効な方法が得られることを期待する。

電鉄機器特に電車においては、運転中の絶縁破壊による事故が可成り多いから、基礎的研究と統計的調査により、1箇月検査に間に合うような早期検出法の発見が望ましい。

|

|

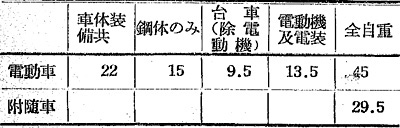

9 今後の電車の目標の一例

今後の電車の目標として、数字的に一例を仮定すると次の通りである。

長さ1m当り自重 1.5トン

バネ下重量 1.0トン

自重 1 トン当り出力 8kW

最高速度 120km/h

非常ブレーキ距離 600m以内

寿命 10年

価格 自重1トン当り在来と同じ程度を希望

動揺・騒音等乗心地は現在より改良されねばならない

top

***************************************

|