|

**************************************

INDEX 1 2

3 4

5 6

7 8

9

第5章 電車の乗心地

1 電車の騒音 top

① 電車騒音の概要

一般に電車騒音を大別して、車内騒音と車外騒音とに分けることが出来る。

車内騒音とは車内で乗客或いは乗務員の対象となるもの、車外騒音とは沿線の人家で受ける音で、都内では都市騒音の一要素となるものである。

電動車の如き騒音の原因となる付属機器を多数装置しているものでは、その騒音は特殊であり、しかも車両編成において電車の中間に付随車が挟まれている場合は、一層複雑な騒音を構成するもので、電車騒音として別に取扱う場合が多い。

電車の車内騒音は主として乗客の受ける騒音であるが、乗客が騒音として感ずるものは、電車の振動や衝撃が直接人体を伝わって聴覚を喚起するものを除けば結局において空気音として耳で受ける音であるけれども、その騒音の伝播の過程において、音源より直接空気音のままで耳に達するものと、音源となる機械又はその他の衝撃或いは回転によって生じた弾性波が、車両を構成する台車或いは車体に伝わり、それ等の弾性特性に応じて伝達し、或いは共振してそれ等を振動させ、車内の空気に伝達して再び空気音となり耳に刺戟を与えるものとの2者に大別することが出来よう。

今前者を空気音と呼び、後者を固体音と呼ぶ。

このように分けることにより騒音防止を考究する場合、その方途を立てるに甚だ便利である。

例えば車両が軌条の上を走行する場合、軌条の継目部における衝撃音が、空気に伝わりながら窓の開放部分から車内に進入してくる騒音は前者の空気音であり、車輪が継目部を飛ぶ場合に生ずる衝撃が車両に伝わり、台車自体を振動させて車体の床をふるわせ、車内のこれに接する空気に伝播して空気音となり、車内騒音となって耳に達する。

この様な経路を通ってくるものを後者の固体音と呼ぶ。

事実冬季におけるように窓や扉を完全に閉鎖したり、或いは一等車の如く二重窓の車内でも相当によく車がレール継目部を通る音を識別出来るが、これは固体音によるものと考えられる。

これ等の音を防止するに当って、空気音を減らすためには窓や扉における空隙をなくするか、二重窓にするとかの方法が考えられ、固体音を減らすためには台車と車体の間に防振ゴムを挿入するとか、車輪を防振車両にするとか、或いは車体の床を二重にして中間に振動の吸収物を挿入するとかの方法がある。

これは台車バネ下重量を減らすとか、継目を改良ずる等軌条と車輪との衝撃を直接少なくする方法を講ずる事以外に行う方途として考えられる。

② 電車内騒音の種類 top

電車の走行中車内で聴く騒音をその音源別に分けて考ええて見よう。先ず電動車・付随車の区別なく車両として共通した音源としては

a 車両が軌条上を転がる時に発する摩擦音又は衝撃音及び軌条継目部における衝撃音

b 車輪と制綸子間の摩擦音

c 台車の振動による音

d 車体構造に関係する騒音、例えば車体の振動によって生ずる共鳴音、窓や扉のガタガタ音

e 車両連結器部で生ずる衝撃音

次に電動車に付属している機器より発する騒音を挙げれば

a パンタグラフの接触音

b 主電動機及び減速歯車の回転によって生ずる音など

が挙げられる。

なおこの他に電車が走行中外界の状況の移るに応じて生ずる音もこれに付加される。

例えばトンネル内の壁面の反射音、切取区間の反射音、橋梁上の橋梁による共鳴音、高架線における共鳴及び側壁の反射音があり、この他平坦地に比較して勾配や曲線部でも異った音が発生する。

このように甚だ沢山の音源があり、それ等が因となり果となって、全体の車内騒音を構成して、日常経験する車内騒音となっているわけである。

③ 音の大きさとこれを測る測定器 top

基準音の強さを Io とする。

Io は物理的量であってエルグとかマイクロワットの単位で表わすものである。

この Io の耳に感じる”大きさ”はその対数に比例するから(Weber-Fechnerの法則)a log Io ( a は比例定数)で表わされる。

次に側ろうとする音の物理的量を I とすれば、その大きさは a log I で示される。

この I の強さの音の感覚のレベルを表わすのに

L= a log I -a log Io =log I/Io

で示し、その音の大きさは L だけのレベルにあるという。

音の場合にその強さを表わすのに I の平方根に比例する音圧(ダイン/cm2 或いは bar )を用いるのが通例である。

(これを P 及び Po で示す)。

上式は L = 2a log P/Po

と表わすことが出来る。

雑音の大きさを表わすのにもこのような方法をとり、その基準費の強さとして

(イ)1000サイクルの平面正弦進行波をとり

(ロ)その値を10の-16乗W/cm2の強さにとる。

これを音圧で示せば標準状態で Po =0.00024barとなる。

この基準音と同じ感覚を持つ音の大きさをゼロとし、その名称を”phon”(フォン)と呼ぶ。

これを数式で示せば上式において a=10、対数を常用対数としたものである。

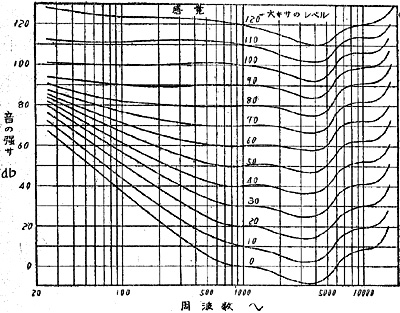

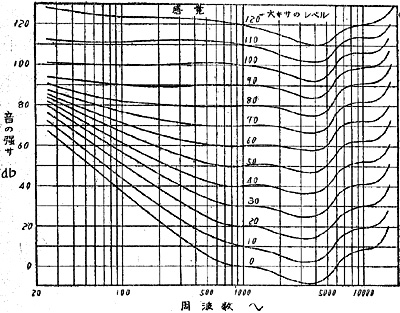

同じ感覚を持つような周波数関係については既に Fletcher 及び Mutlson

両氏が多数の米国人について統計的に調査して、第51図に示すような等音曲線を発表しているので、これに従って異なる周波数の音の比較を示すことにしている。

即ち音源の大きさを表わす場合そのレベルが幾何フォンあると云うのは、上式に示す Io に上記の基準値を代入して求めた1000サイクルの音の I と同じ感覚を持つものを云うわけで、耳の最も感度の良好な範囲にある 1000サイクルの高さの音では、普通の感度の耳で大体 0フォンから約 140フォンの範囲の大きさを聞くことが出来る。

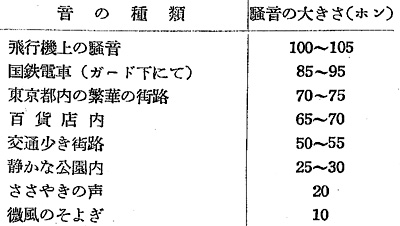

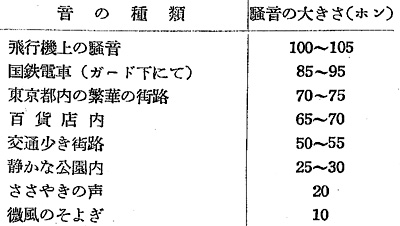

参考のため、日常耳にしている騒音の大きさの程度を第40表に示して、後に述べる電車騒音と比較できるようにした。現在、指示騒音計の規格としてJES規格(電気1502及び1503)が進められている。

|

第51図 音の等音曲線

|

第40表

|

④ 電車内騒音 top

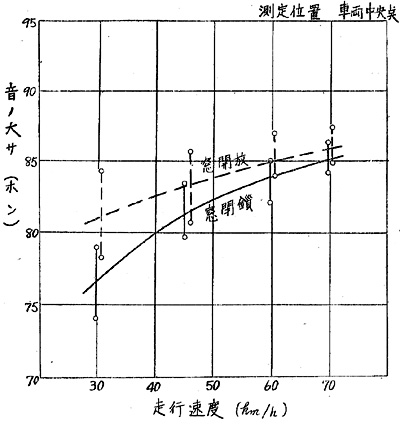

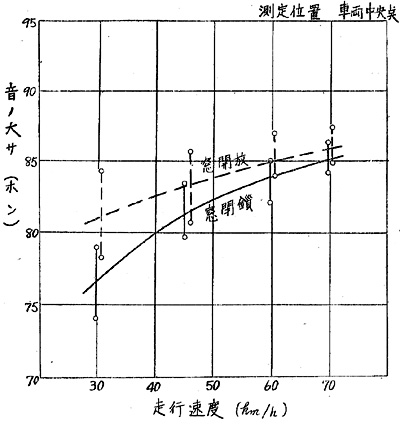

電車の走行中の車内総合音と走行速度との関係を第52図に示す。

車両はサハ78形付随車についての値で、中央線国立-立川間の平坦直線区間において、車内の中心底にマイクロホンを床上 1m の位置において実測したものである。

実測は昭和23年3月、戦後に新造された車両と在来のものとを比較する目的で行ったもので、車両長20m、出入口4ヶ所、3段窓の車である。

座席は板張りであり、窓の部分は比較的音の遮断に有効でないためか、その騒音のレベルもモハ31形よりも約5~7ホン大きく現われている。

走行速度と音の大きさの関係は図に示す如くほぼ直線的に増加する。

なお実測値に縦線の記載してあるのは、電車が軌条継目部を通る毎に大きくなり、この幅のレベル差で時々刻々変化していることを意味する。

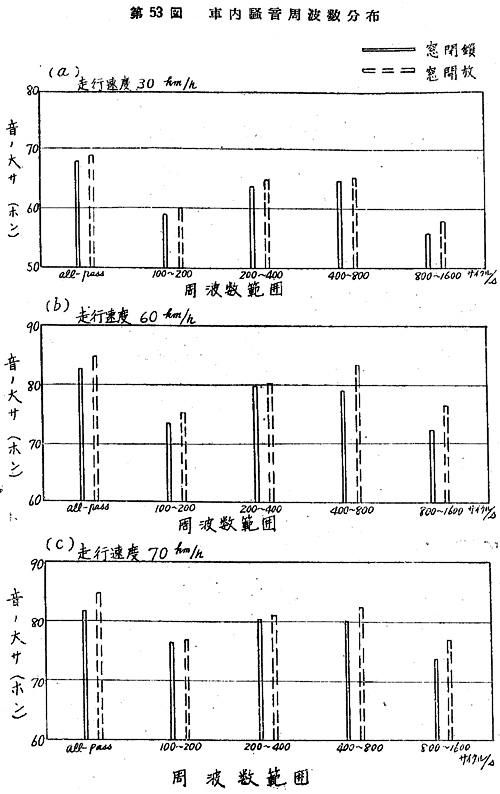

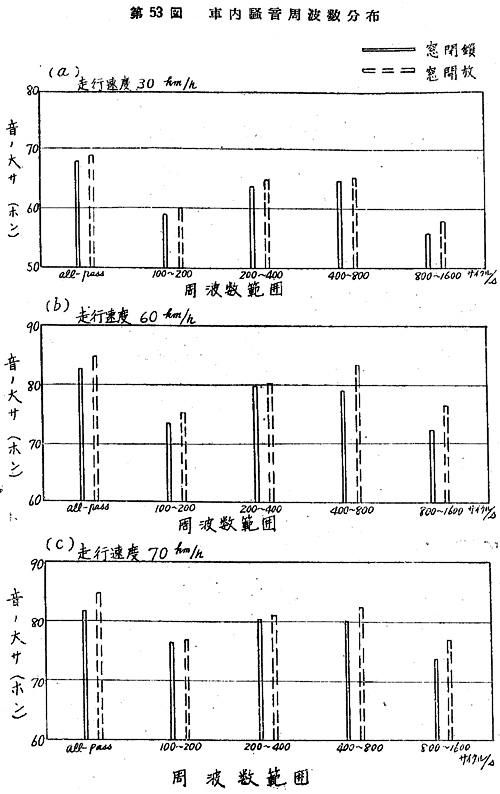

次に車内騒音の音の性質について調べた結果を下方の第53図に示す。

上述したように電車騒音は甚だ複雑であって、しかもそれが絶えず変化しているので、その音を分析して周波数分布を調べるには、ある時間中の音を電気的の分析器で測ることがよいが、装置が甚だ大げさとなるので、普通は電気的の濾波器をもって全周波を含む all pass と100~200、200~400、400~800、800~l,600の帯域に分解出来るものを使用する。

ここで注意すべきことはこの図に示す”音の大きさ”とは耳の等感曲線の補正を加えない音そのものの分析であって、音の物理的性質を示したものである。

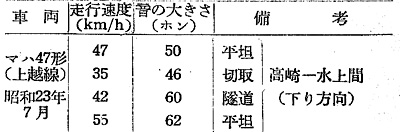

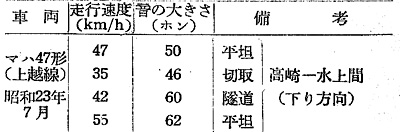

第41表は外界の状況による車内騒音の変化の例で、昭和25年2月湘南電車試運転の際に求めたものである。

なお比較のために客車及び電気機関車の騒音の大きさ(第42・43表)を示す。

|

第41表 国鉄湘南電車内騒音

|

|

第52図 走行速度と車両騒音

第42表 客室内騒音

第43表 電気機関車内騒音

|

⑤ 付属機よりの騒音 top

A パンタダラフよりの騒音

電動車ではパンタグラフとトロリー線との摩擦音が可成り明瞭に聴取出来る。

この音は甚だしく高い音で3,000サイタル/秒(c/s)以上の音が含まれている。

しかしこの音は窓を閉鎖すればかなり聴き取り難くなるし、速度が増せば耳の隠蔽作用で識別出来なくなる。

B 主電動機及び減速歯車の騒音

電車が力行の場合は明瞭に識別され、電動車が付随車に比して音の大きいのは、これ等の音と空気圧縮機の音によるわけである。

これ等の機器より発する音を車内で聴く場合は走行速度に関係し、速度の低い時は明らかにその音が聴きとれ、約2~3ホンの増加を示すが、速度が増すに従って車内騒音のレベルが上るので、注意しないと聴き取り難くなる。

C 電動空気圧縮機の騒音

空気圧縮機が動作すると車内騒音はかなり大きくなり、停車中では約10ホン以上の上昇となる。

しかもこの動作は床面の特殊な振動を与えるので、その点からも識別が容易に出来るわけである。

⑥ 電車騒音の軽減について top

電車騒音の軽減に関しては、それが複雑な構造をしている上に付属の機器も多いので、甚だ困難なことは云うまでもないが、その根本対策としては、その音源となるものの個々について吟味し、その防音方法を講ずることが必要であろう。

例えば電車用電動機の回転による音を軽減する方法について考えるとか、減速歯車の噛合せ音については歯形を改良するとか、ガタを減らすとか、或いは根本的に歯車材質の改良を行うとかして、音源を直接軽減することが根本的に必要である。

勿論その場合電車騒音として最も主要なものより始める必要がある。

即ち耳の性質として2種以上の音を同時に聴く時、その音の性質及び強さが、ある関係のもとでは隠蔽作用を生じ、一方の音が他の音に打ち消されて聴き得ない性質がある。

従って、最も主力となる騒音源に改良を加えてこれを軽減させると、今まで耳につかなかった他の音源が現われてくると云り現象に逢着することがある。

二つの同じ強さの音が同時に耳に入った場合音の強さが2倍となっても、大きさでは3ホンの増加にしかならない。

同様に一つの音のエネルギーを半分に減らしても、その大きさにおいては3ホンの軽減に感じるのみである。

これ等の点を考慮して対策をねる必要があると思う。

次に電車騒音を空気音と固体音とに分けて対策を考えて見よう。

先ず空気音を減らすには、音源の音自体を減らすと、これに適当な遮音を講ずることが必要である。

a 窓や扉の走行中に生ずるガタガタ音を無くすには、窓や扉の取付けを強固にして振動によるガタを無くすことが必要で、引上式のものは3段式に比してガタガタ音が少ない。

b 車内に取付けてある諸設備のガタは個々についてガタのないように工夫する。

空気音の車内進入を防ぐには、1等寝台や冷房車の様に2重窓にして換気を別途に講じて、窓の閉鎖を定常状態にして空気音を遮断することである。

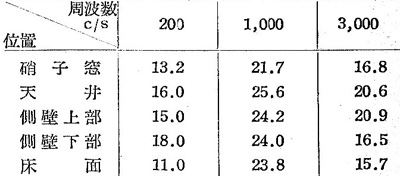

c 車体構造が音の遮断に如何なる程度に役立つかについて、クハ78形電車で実測した結果を述べる。

この測定は車内に拡声器より発する音を充満させ、ガラス窓・天井・側壁・床部などの内側と、それに対応する外側との音の強さをマイクロホンで側って両者の音の強さの比をとり、その対数値をもって減音度とした。

音の単純音について数種のものを行ったが、ここには低・中・高の三つの高さの結果のみを示すことにする。

第44表に見る如く窓の部分の減度が最も少ない。

床面は外側に近く地面があるので、その反射が加わるために、減音度が少なく現われるものと思われる。

次に車両としては車輪とレールとの衝撃音がある。

車輪の転がり方を細密に観察すると、車輪はレールと衝撃しながら転がっている。 |

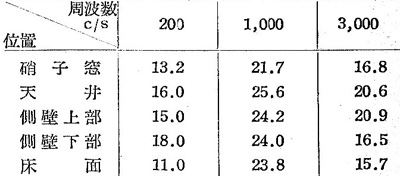

第44表 電車車体の減音度(単位 db)

|

衝撃音は無数の振動数が含まれているが、車両ではそれが次々に起ってくる。

このような場合の総合音を少し離れた所で聞く時などは、ゴーと云うような音になってきこえる。

この衝撃音を減らすには、車輪なりレールなりの材質構造等を変えて衝撃緩衝物体にすることが望ましいが、これは重量の大なる高速車体では研究の余地があろう。

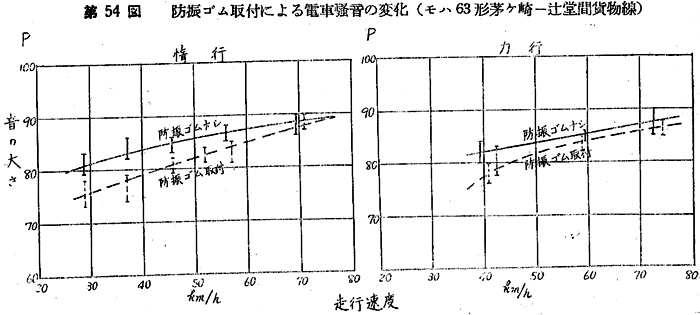

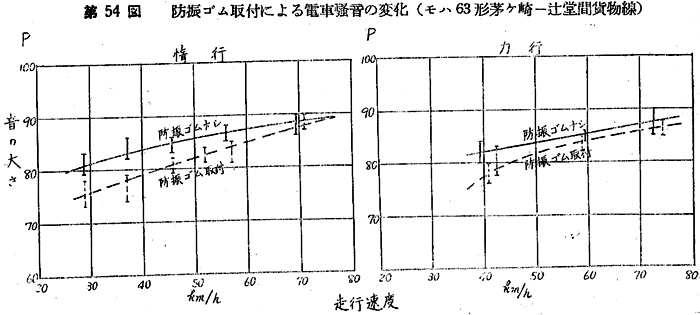

固体音の軽減について、モハ63形で防振ゴムを取付けたものについて、茅ヶ崎‐辻堂間で試験列車を編成して行った結果を第54図に示してある。

図に示す如く走行速度の低い場合は防振ゴムの挿入によって7ホン程度の差を示したが、速度が増すと共に他の騒音が増加する関係で、余り差異が認められなくなった。

2 振動 top

近時長距離電車運行の情勢に伴い、安全な運転、乗心地の改善、車両構造及び取付機器の損傷防止等の見地から、電車の振動防止と云うことが問題になってきた。

電車は走行中レールの継目・分岐・曲線・レール及び道床の不整、車輪とレールの左右の隙間等の影響で種々の外力を受ける。

これ等の外力は多くの場合繰返し作用し強制振動を与える。

したがって、振動防止の対策として、軌道及び車両の両方から研究せねばならないのは勿論であるが、ここでは主として車両について述べる。

① 乗心地の実験

電車の振動状態の改善の第一の目的は、その乗心地を良くすることにある。

しかしながら、乗心地と云うものは肉休的・精神的な総合感覚であり、人により又同じ人でも体の状態で違い、その優劣を定めることは難しい。

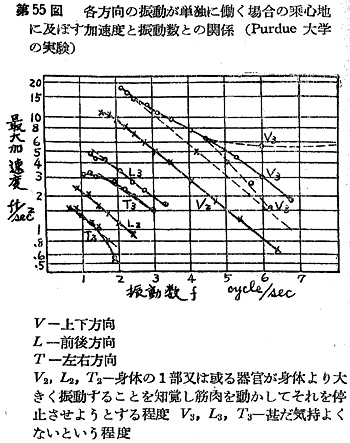

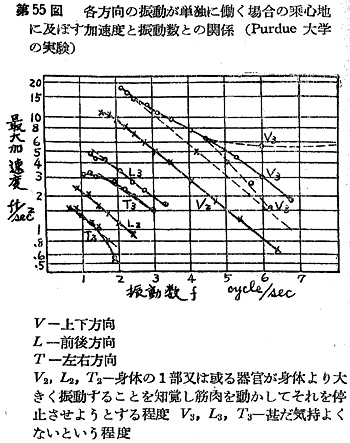

米国においては、自動車の乗心地について相当古くから研究され、乗心地のよい状態と悪い状態を分ける振幅と振動数の関係、振動数と最大加速度の関係等種々発表されている。

一例として、Purdue

大学における振動台実験の結果を法すと第55図の如くである。

(S.A.E.J.1936年10月号p401)

第55図からもわかるように、われわれは上下方向の振動に対しては相当の程度まで耐えられるが、左右の振動に対しては非常に弱く、又振動数の高い所では、加速度が比較的小さくても乗心地が悪いものである。

最近の説として、電車で一番問題になる2c/s付近の乗心地は振幅に振動数の3乗を掛けた衝動(Jerk)によると云われている。

しかし、勿論振幅も振幅に振動数の2乗を掛けた振動加速度も小さいことが望ましく、現車振動試験においてら一般に加速度計が使用されており、一応の目安としてはなるべく小さな振動加速度の電車と云う方向に進んでいる。 |

|

② 電車の振動 top

A 一般

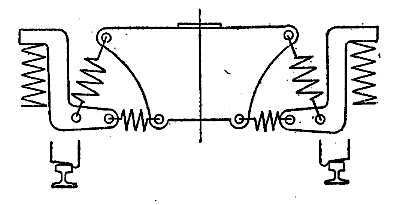

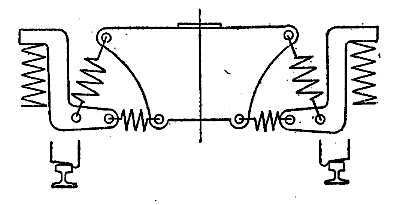

現在電車には、各国とも主として2軸ボギーを使用し、軸バネ式・釣合バネ式・ウイングバネ式等の相違はあるにしても、広義の軸バネとして蔓巻バネを、枕バネとして板バネと用いた揺枕釣式が標準となっており、わが国においても国鉄を初め私鉄共ほとんどこれによっている。

かかる台車をもった電車の振動は、約5c/s以上の振動と約3c/s以下の振動に分けられ、前者は”ビビリ振動”と云われ、車体の弾性体としての振動及びばね下重量の振動であり、車体の剛性を大とすること、ばね下重量をなるべく小さくすること等により、相当の防振効果をあげることが出来る。

後者は車体全体が剛体として振動するいわゆる”動揺”で、一般の場合の如く6個の自由度を持っている。

即ち車体の進む方向にX軸、進行方向に直角にY軸、鉛直の方向にZ軸をとると、X方向の前後動、Y方向の左右動、Z方向の上下動、X軸の周囲の横揺、Y軸の周囲の縦揺、Z軸の周囲の偏揺が起り得る。

しかしながら、乗客にとっては乗っている位置により違いはあるが、これ等6箇の振動が重り合って横方向、上下方向、及び前後方向の振動として感じられる。

動揺は台車構造に関連する所が大きく、これの改善により相当防振効果をあげることができる。

B 横方向振動 top

横方向振動加速度は車体・台車により非常に差はあるが、一般に速度と共に増加し、心皿上床面において80km/hで、平均片振幅0.07~0.25g位のものである。

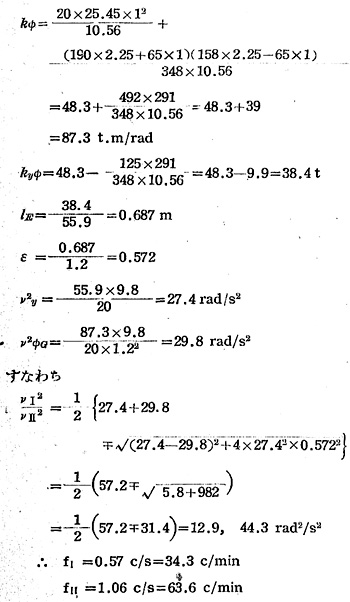

横方向動揺は乗心地の中でも最も重要視され、各方面で種種解析された結果、次式で示されるような共振振動数を持っていることが判った。(注1)

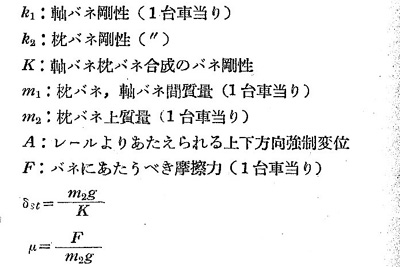

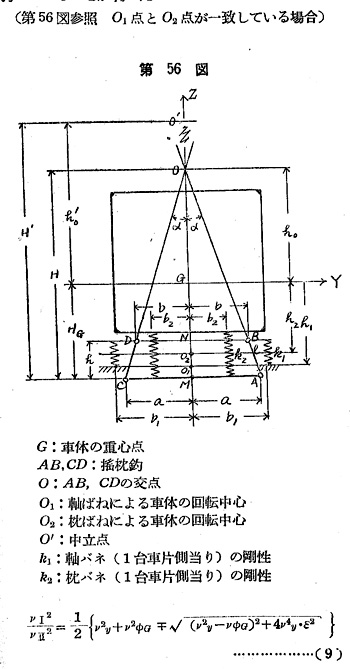

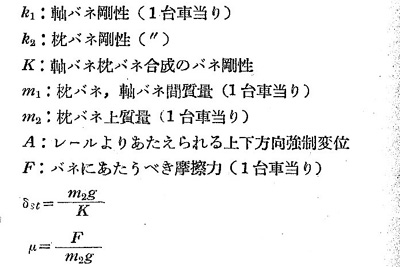

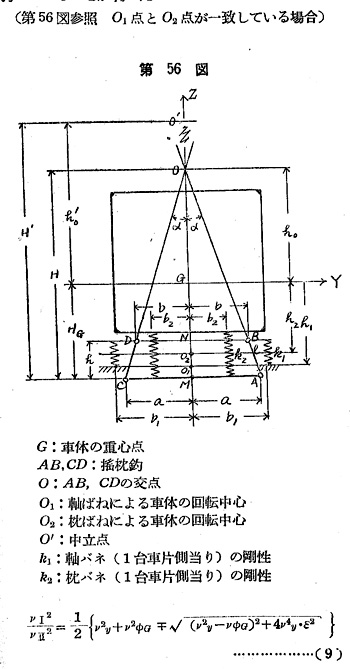

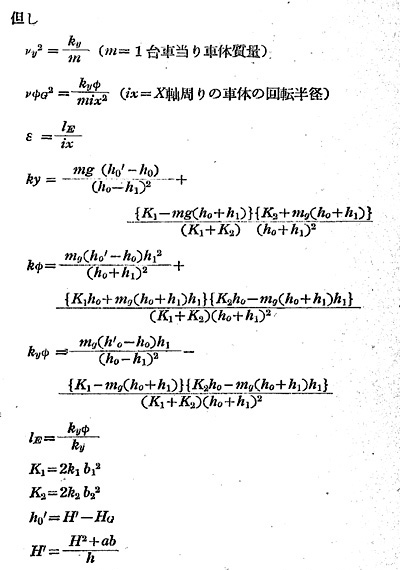

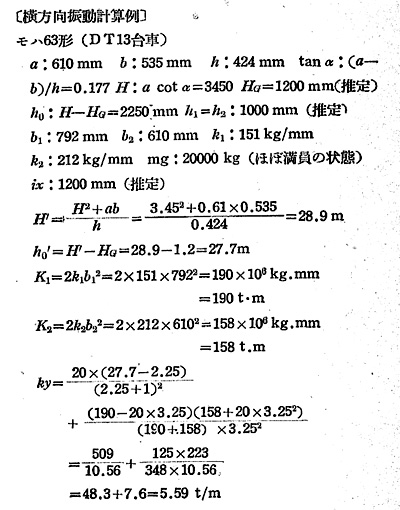

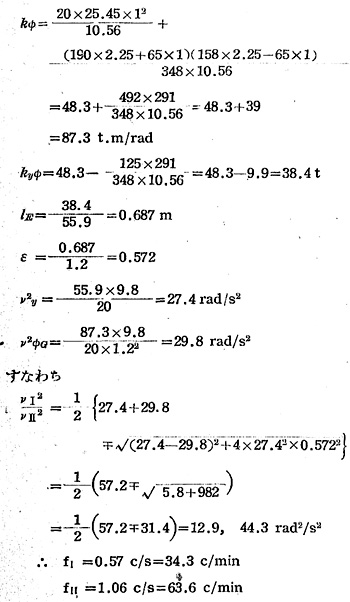

(第56図参照 O1点とO2点が一致している場合)

|

|

|

|

すなわち、一般に下方に心のある第1次振動と上方に心のある第2次振動があり、防振対策としてはこの共振振動数か常用速度範囲では、外力の振動数と合わないようにすればよいのであるが、普通二つの振動数を一致させた上、極力小さくすることがよいとされている。

しかしながら、電車のように空車と満員でその荷重の開きの大きいものでは、あらゆる荷重に対してこの条件を満足することは勿論困難であり、又揺枕釣の長さが車体下空間により定まってしまう関係で余り長くは出来ない。

一定の荷重に対してこの条件を満足する台車は、特種な揺枕釣機構を使用したもの等にあるが、試作程度で広範囲に使用される域には達していない。

但し最近第45表に示すように揺枕釣の長さは長くなり、復元力を小さくして横の衝撃を緩和する傾向にあり、試験の結果も大分よくなっている。

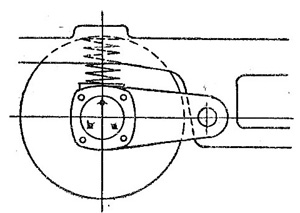

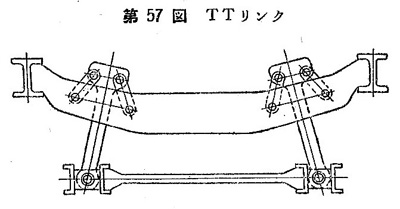

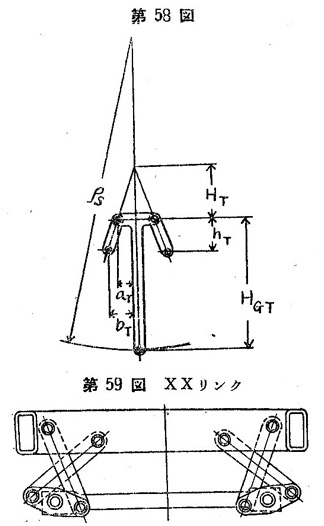

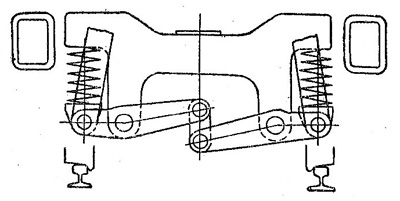

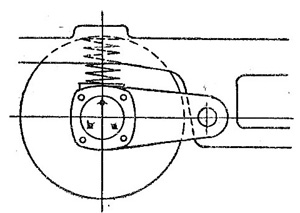

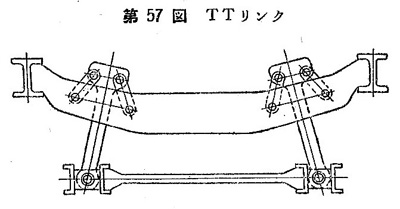

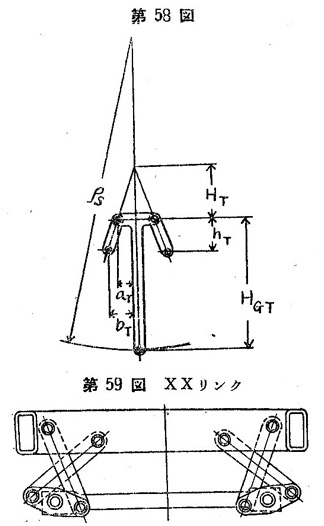

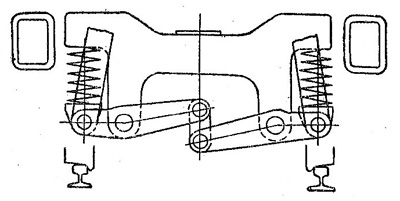

又特に揺枕釣を長くする考案として右の第57・58・59図に示すTTリンク・XXリンク等があり、前者はMD台車に行われており、1m 以上の相当長さとすることも簡単である。 又特に揺枕釣を長くする考案として右の第57・58・59図に示すTTリンク・XXリンク等があり、前者はMD台車に行われており、1m 以上の相当長さとすることも簡単である。

後者はまだ実用に供されていない。

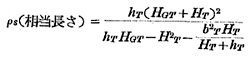

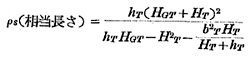

参考のためにTTリンクの相当長さを表わすと次式のようになる。

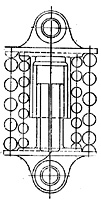

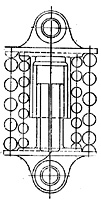

このほか、横振動の軽減策として、左右方向のガタを無くすことが有効とされており、MD台車・OK台車等では第60図のような軸梁式を採用して好結果を示している。

|

第60図 軸梁式台車

|

但しタイヤの垂直磨耗を考慮し、又平軸受では摩擦をともなった左右方向の動きが出来るために、乗心地をよくしている点より考えて、抵抗のない間隙をなくしただけてなく、更に弾性的横方向動きを与えることが望ましいと考えられる。

MD台車ではこのため幾分間接的ではあるが、軸梁と捩り捧を並用して多少の効果を認められており、又直接的方法として、円筒コロ軸受を使用して、横移動を許しバネ作用をさせる方法、米国等ですでに行われているが、軸箱と軸箱守の間に防振ゴムを入れて、横移動を許す方法等がわが国でも種々研究されている。

又変った構造としては、構造上制限されて充分の長さに出来ない揺枕釣機構を排し、バネのみで車体を支持した第61図の如き台車(MD台車中の1種)もある。

この機構では、バネを適当に選ぶことにより水平動と回転揺れを非連成し、振動数を一致させて低い値におさえることができる。

更にアンチローリング機構と称し、わが国では未だ実用されていないが、第62図の如く枕バネに単なる上下動のみを許し、横揺を許さないものがある。

一般に枕バネは横揺に対して動くが、次に述べる上下動に対しては余り働かないとされている。

しかし、この機構を採用すると枕バネを充分軟かくして摩擦力も減らし、上下動に対して有効に働かせ、しかも横動をさけることが出来る。 |

第61図 MD2台車

第62図 アンチローリング機構

|

以上主として横の動揺について述べたが、横方向のビビリ振動もあり、これは車体の弾性振動或いは台車の横方向の高次の振動が、レールの接目の衝撃又は車輪の偏心による加振力に同調して、高速時に顕著に多くあらわれるものと思われている。(注1)

(注1)国鉄技術研究所 松平精氏

C 上下方向振動

top

上下方向振動は横方向に次いで重要なもので、その加速度は一般に速度と共に増加し、台車心皿上床面における測定では80km/hで、平均片振幅0.1~0.2gの程度のものである。

電車の車体は前にも述べたように、普通軸ばね・枕ばねにより支えられ、これがレ-ルの上を走る。しかるに、このレ-ルも一つのばね作用を行っており、剛性は軸ばねに比較して大きいが、場所によりその値は違う。

このほか、レ-ルの接目の衝撃・車輪偏心・レールの高低等種々の原因により上下振動が誘起される。

そして上下振動の中でも車体が一体として振動する低振動数の動揺と、車体の曲げ振動等に関連するビビリ振動とがある。

上下動揺に対して軌道が重要な影響を与えることは勿論であるが、台車としては何と云っても軸ばね・枕バネの剛性の定め方、減衰力の入れ方に大いに左右される。

しかしながら、電車は空車と満員とで連結器の高さに大きな差のあることがゆるされないので、必然的に軸バネ・枕バネ合計の合成ばね常数は限定される。

実際に問題になるのは、与えられた合成バネ常数を軸バネと枕バネに如何に配分し、どの位の減衰力をどこに入れるかということである。

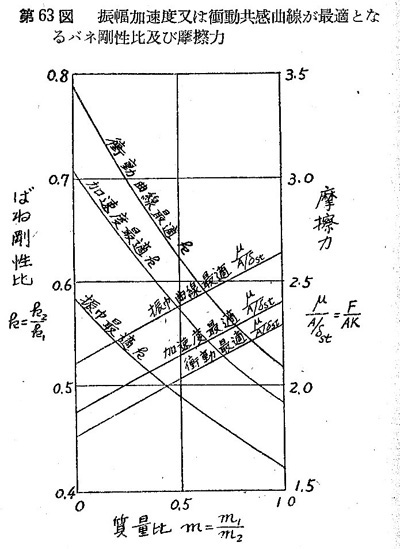

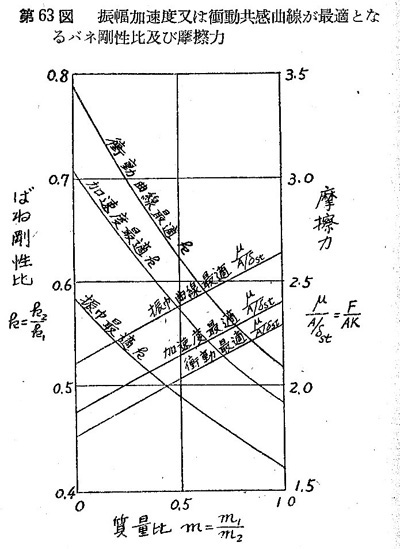

軌道が上下方向に正弦波状の凹凸を有し、その上を現在の如き軸バネを有する車体・台車が走行する場合、乗心地が衝動によるか、加速度によるか、振幅によるかにより違うが、第63図のような値を取るのがよいとされ混用の一般台車に比較して剛性比・摩擦力共に相当小さい値が示されている。(注2)

但し、現在の台車にこの数値をすぐ応用してよいかどうかは、実際の軌道とこの仮定の相違、横振動との関連等なお多く検討すべき点が残されている。

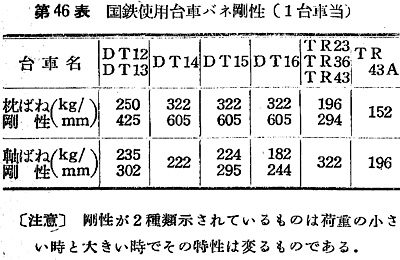

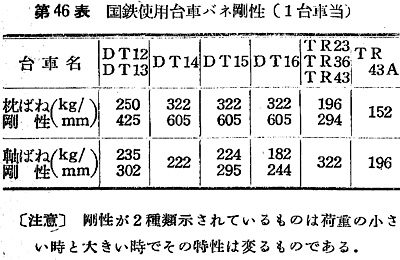

現在国鉄で使用されている主な電車用台車のバネ剛性を記すと、第46表の如くである。

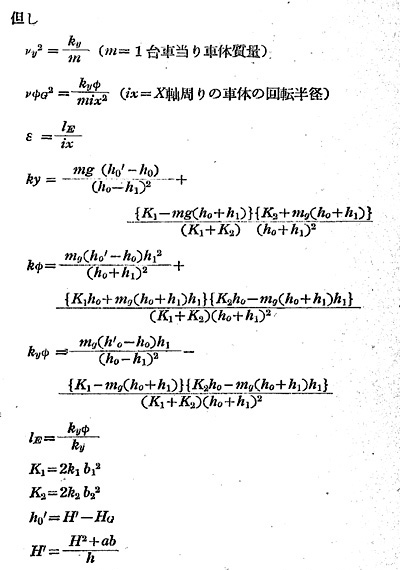

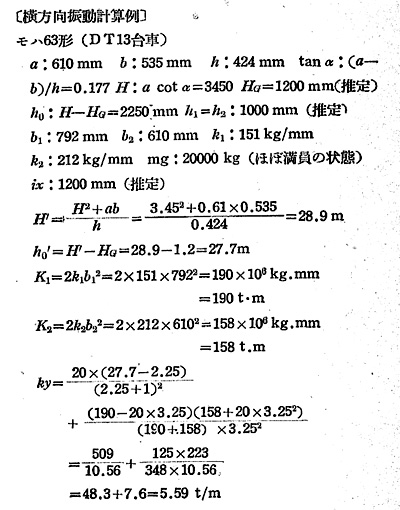

〔応用例〕

モハ63(DT13台車)

m2=15t(ほぼ定員状態)

m1=5t

m=5/15=0.333

第62図によつて m のこの値に対するバネ剛性比 k は

衝動最適を求めるなら k=0.68

加速度最適を求めるなら k=0.62

振幅最適を求めるなら k=0.52

μの算出は

A=4mm(推定)

従って第63図及び上の数値より

k=0.68ならμ=0.072

k=0.62ならμ=0.079

k=0.52ならμ=0.084

実際の摩擦力に直すと、1台車当りそれぞれ次のようになる。

編動最適のバネ剛性をとった場合 F=1.08t

加速度最適のバネ剛性をとった場合 F=1.18t

振幅最適のバネ剛性をとった場合 F=1.26t

上下ビビリ振動に対しては車体剛性を大とすること、ばね下重量を小とすることは勿論重要であるが、台車構造を通して伝わるものに対して、防振ゴムを利用すること等により途中で遮断することも考えねばならない。 |

|

D 前後方向振動

top

電車の前後動は普通は余り問題にならないが、台車の横揺振動等にとって誘起されることがある。

台車の横揺振動による前後動の防止としては、心皿位置を車軸中心近くまで下げる方法とか、軸バネを剛くして、台車の横揺振動数を上げて共振をさける方法、又逆に振動数を下げて常用速度以下で共振させる方法等がある。

(注2)国鉄技術研究所 国枝正春氏

| ③ 制振器

top

A スナッバ

一般に枕バネとして板バネを使用しているのであるが、板バネは摩擦力を小さくずることが仲々難しく、一方前に上下振動の所でも述べたように、現在より相当小さい摩擦力が防振上望まれている。

この目的のため板バネを排し、蔓巻バネとスナッパの並用が行われることがある。

MD台車に使用されているスナッバを例にとると、第64図のような構造になっている。

すなわち外筒内に二つの割座付内筒があって、バネがパネ座を押すと内筒が外方へ拡がるようになっている。

故にバネの伸縮に伴って、内筒は外筒内壁を擦りながら動くので摩擦力が生ずる。

これを使用すると極めて小さい減衰効果も簡単に与えることができる。米国等でも盛んに使用されている。

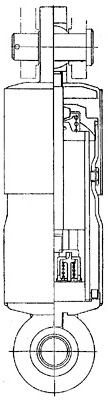

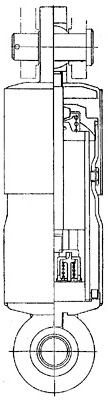

B オイルダンパ

前項のスナッバを使用して摩擦力は簡単に小さくできるが、この種の摩擦減衰の先天的欠陥として、高周波の振動に対する絶縁性が悪く、ビビリ振動を軽減し得ない。

それでオイルダンパの使用が考えられる。

これは第65図に示すような構造で、流体が通路を通る時に抵抗を受けるもので、その値は大体振動速度に比例する。

わが国では、電車用としては既に試験期に入っている。 |

第64図

台車スナッパ

|

第65図

オイルダンパ

|

④ 主電動機支持法と振動

top

電車用主電動機は、各国共在来一般には釣掛式を用いている。

この方式によると、電動機重量の約1/2は車軸に掛ることになり、車輪軸の重量と一緒になって直接レールにのり、いわゆるバネ下重量となり振動源となる。

しかるに、車両がだんだん高速化してくると、バネ下重量を出来るだけ軽くして振動源エネルギーを小さくすることが、車両振動防止のために重要な問題になってくる。

勿論電動機自身は高速における衝撃から護られなければならない。

この点の解決のために考案された一つがクイルドライブ装置で、電動機を台車枠に固定し、この電動機に抱かれた中空軸が直接電動機で駆動され、中空軸と車輪軸の間に弾性接手をおいて弾性的に動力を伝達する。

これを略図で示すと第66図のとおりで、国鉄台車に応用すれば、パネ下重量は約50%減少すると思われる。

このクイル方式を利用した電車用台車の設計は、わが国でも各社で行われているか、電車においては機関車の場合と違って荷重変化が大きいため、第66図のような完全なクイルは仲々難しく、現在まで試作ではあるが、出来上ったものは第67図に示す日立製作所の防振ゴムを利用した釣掛式のものだけである。

この日立式においては防振ゴムを利用しているので、ビビリ振動、騒音の遮断、幾分の振動減衰ということも考えられる。カルダン方式その他については4.2.4を参照されたい。

⑤ 補機の振動 top

電車には空気圧縮機・電動発電機等をつけていて、これ等による振動も見逃すわけにはゆかない。

現在のところ、防振ゴムを利用した支持方法等が考えられているが、全面的利用にまではいたっていない。

又根本的に振動源となる各機器自体の設計改良も考慮すべき問題と思われる。

3 照明と空調

top

① 照明用電源

照明電源としては電灯の照度及び寿命から考えて、なるべく一定電圧のものがほしい。

電球としては100Vのものが用いられるので、架線電圧をそのまま用いるとすれば、100Vのものを幾つか直列につながねばならないいし、又架線電圧の変動による不利は免かれない。

従って理想上は電動発電機により、架線電圧の変動にかかわらずなるぺく一定電圧のものがほしい。

次に発電機に直流を用いるか交流を用いるかと云う問題になるが、わが国のように直流式電車の場合は、制御装置その他と併用する場合は直流発電機が便利である。

しかし、後述するように螢光灯を用いる場合には、交流電源が良いので、制御装置その他用の直流電源と区別して照明専用の電源を備える時には交流電源が望ましい。

また交流電源のサイクルも、螢光灯に適した商用周波より高いものが望ましい。

将来編成の一定した電車では、照明用の電源を制御用の電源と区別して、専用の交流発電機をおく形式をとる方がよいと思う。

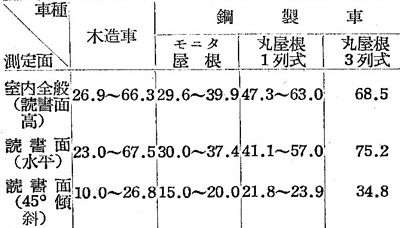

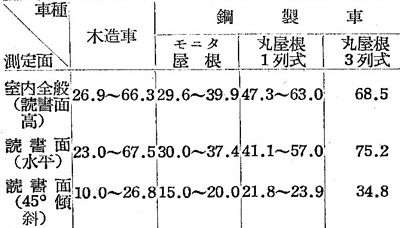

② 車内照明 top

現在電車に用いられている照明方式は、殆んど直接照明で、半間接又は間接照明は少ない。

保守の点からいえへば直接照明が最もよいので、将来は半間接照明か直接照明と間接照明の併用かに進むことと思われる。

照明具としても色々のもの.があるが、最近の国鉄電車に用いられているのを示せば別紙の第48表のとおりである。

直接照明は1列式・2列式・3列式の3種類がある。

横手座席の車では座席のある個所は2列、出入口の個所は1列のものがよいようである。

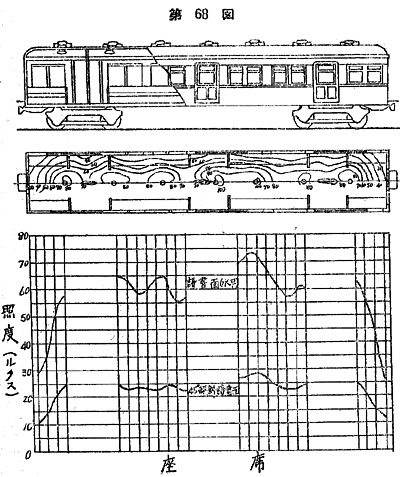

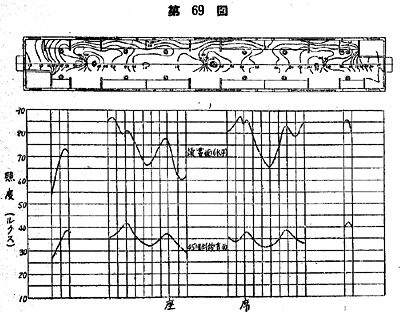

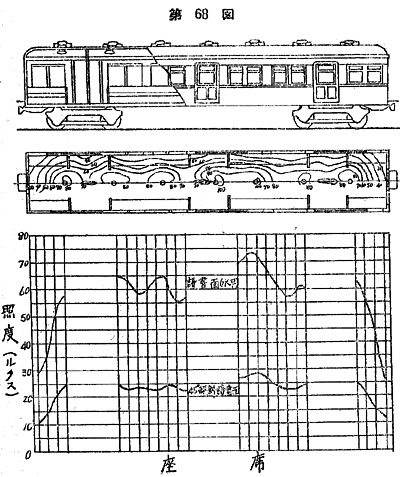

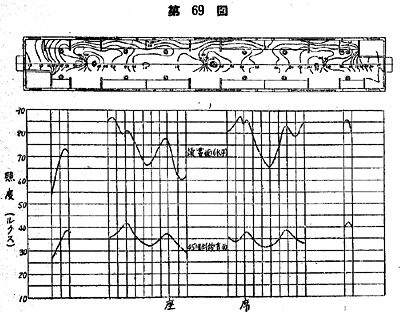

室内照度分布の一例を示すと下の第68・69図のようになる。

又各種の電車の照度の一例を示すと第47表のようである。 |

第47表 電車の照明(一例)

|

これ等の照度及び分布は、何れも空席の場合で、乗客がある場合には、その分布は相当変ってくる。

又広告紙を掲出した場合照度に及ぼす影響は特に大きい。現在の照明は広告紙により全く乱れた状態になっている。

|

|

③ 螢光灯 top

ー般の照明方式として将来螢光灯が用いられることは、米国の例を見るまでもなく明らかであろう。

現在わが国で螢光灯を取付けることの隘路は、電灯の価格及び寿命の問題と、電車電源が直流である点である。

前者に対しては逐次改良されつつあるので心配はないが、後者の直流電源の問題については前項で述べたように、将来交流の照明用電源を別個にすることが理想的と思われる。

直流で点灯するとすれば、極性を時々変換するか、ランプの管の長さを短かくしなければならない。

螢光灯を用いると照明具その他のものも自然に変ってくるはずで、色の点もある程度変化するものと思われる。

〔実例 A〕

ニューヨーク地下鉄の新車に使用された室内螢光灯

1947年のニューヨーク地下鉄の新車400両には室内灯として螢光灯が採用された。

この螢光灯はDC600V の Cold cathode形であり、普通の Hot cathode 形に比し次のような特徴がある。

a 寿命が長い

b 点灯の頻度か寿命に影響を及ぼさない

c 点灯が早い

以上の内(b)、(c)項は地下鉄にはセクションや交叉点のため第三軌条の間隙が多く存在するため、特に必要な条件である。

例えばIND線には、19哩の間に27のレール間隙が存在していて、年間走行哩60,000哩に対し85,000回レ-ル間隙を通過することになり、それだけ点滅の回数を繰返すことは Hot eathode 形の場合は不可能である。

電車1両当り72″のものが24個取付けられ、直流600Vの電源より安定抵抗を通して接続されている。

その消費電力は1箇当り66W(安定抵抗の損失も含み)であり、光度は1,600ルーメンである。

Cold cathode 螢光灯は電力消費は比較的大であるが、それでも白熱電灯を使用した旧車に対し電力消費が1.65倍に増加するのに比し、光度は2.48倍に増している。

C 実例

近畿日本電鉄においては、現在特急車の一部に直流と交流の2方式の螢光灯を使用している。

直流方式は大阪線車両に使用されていて電源を電動発電機から得ているが、電圧の変動が著しい実情では故障も多かったので種々対策に腐心した結果、電圧変動に対する有効動作範囲を拡大した。

リレ-を考案実施したりして、現在は故障皆無の成績をあげている。

また交流方式は名古屋線車両に使用され、このためインバ-タ・スタビラを採用しているが、電圧降下に伴うフリッカは避け難く、これに対する改善を考求中である。

これは要するに電車用螢光灯は一般の場合と異り電源を電車線から受けている関係上、広範囲の電圧変動に応ずるものとすることが必要で、この問題を解決することにより今後急速且つ多量に電車用照明方式として採用されて行くものと思う。

④ 空気調和装置 top

人体は外界の温度如何にかかわらず、体温を一定にしようとする機能がある。

しかしながら、これには限度があるので、人工的に周囲の温度並に湿度を調整して、最も快適な状態に置こうとするのが空気調和である。

われわれが暖かいとか寒いとか感ずる要素には、温度・湿度並に風速がある。

たとえ温度が高くても湿度が低いと人体には涼しい感じをあたえるものであって、健康保持上最も望ましい湿度は65%付近である。

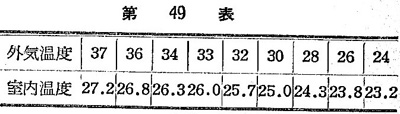

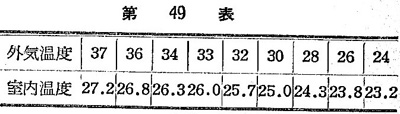

また室内と室外の温度かあまり違いすぎても不快を伴うものであって、この間の関係は第49表に示す温度のときが最適とされている。 |

|

外国の例によれば、電車用空気調和装置は20mの車では5~6冷凍トンの能力のものが多い。

又客車毎に装置をとりつけるのが普通である。

又外気の取入量は1人について0.5m3/minが標準である。

車内に侵入する熱は車壁及び日光の直射によるものが約30%、取入外気によるものが40%、乗客の発散する熱が25‰、残りは

Fan Duct の熱である。

なお乗客1人について毎時 75kcalの熱を発散している。

電車用空気調和装置として普通採用されているのは冷媒を用いる方法で、冷房のときは圧縮機で圧縮された冷媒ガスは凝縮機に行き、ここで冷却液化されて受溜器にためられる。

冷媒液はここから塵コシを経て調和器に行き、膨脹弁で絞られて蒸発器の中に入り、ここで冷媒液は蒸発気化して空気を冷却し、気体になった冷媒は再び元の圧縮機に戻って行く。

暖房の場合には、圧縮機で圧縮された冷媒ガスは蒸発器(この暖房のときは凝縮機として使用する)にて凝縮液化し、凝縮潜熱を窓気にあたえて暖房の目的を達し、冷媒液は受溜器に溜められ、それから収縮機(暖房のときは蒸発機)に至り膨脹弁で絞られて蒸発コイルの中に入り、ここで外部空気より気化熱を得て蒸発するときは、冬期の外気温度が低い時である。

従って冷媒の蒸発温度も非常に低く、0℃以下で蒸発するため、外気中に含まれる水分は殆んど冷却管及びフィンに付着するから、時々回路を冷房運転に切換えて除霜する必要がある。

この様に同一装置で配管を変えることにより、暖房・冷房両方の操作が出来るのであるが、今迄の例によれば暖房は電熱によるものが多いのは、取扱の厄介なことと、冬季に機器の手入をする必要があること等の理由によるものと思われる。

一例として1,500Vの電車に応用したものの電気回路つなぎ及び配管図を示すと、別紙の第70・71図のとおりである。

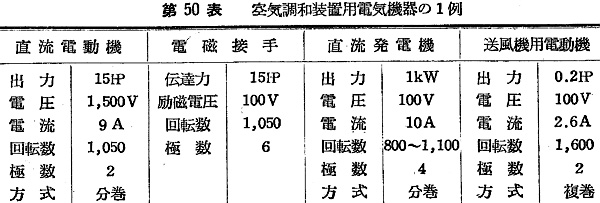

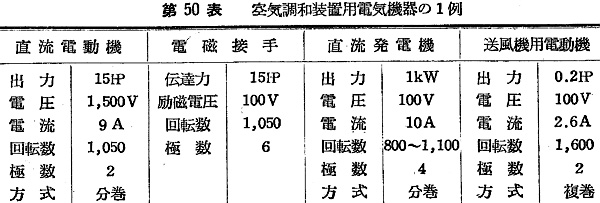

又第50表に電気機器の定格を示す。電磁接手は圧縮機の円滑な運転のためにとりつけてあるが、電動機に適当な定回転装置を設ければ省略出来る。

また直流発電機は、送風機用電源及び電磁接手の励磁用として用いられるので、別の100V電源に余裕があれば、それからとってもよい。 |

|

top

***************************************

|

又特に揺枕釣を長くする考案として右の第57・58・59図に示すTTリンク・XXリンク等があり、前者はMD台車に行われており、1m 以上の相当長さとすることも簡単である。

又特に揺枕釣を長くする考案として右の第57・58・59図に示すTTリンク・XXリンク等があり、前者はMD台車に行われており、1m 以上の相当長さとすることも簡単である。