|

**************************************

INDEX 1 2

3 4

5 6 7 8

9

第6章 電車の運転と保守

1 速度 top

人類文化の発達に伴い、人日の都市集中は勢い都市内及び都市間の、更に都市近郊の交通機関をますます高速度化させた。 いわゆるスピードアップは時代の要求であり、交通機関としての運命を決しようとさえしている。

電車はこれ等交通機関の中にあって、その大きな輪送力と頻度の点で現在重要な役割を占めているが、果してどの位高速度化できるものか、本章ではその発達過程を見ると共に、その制限条件・出力との関係について検討することにしよう。

① 速度の歴史

速度に関する電車の歴史は遠く且つ険わしい。

わが国で最も古く開通した京都市電(明治27年)では、その特許命令で最高速度を10km/hに制限し、且つ一般行人に警告するため駆け足又は騎馬で夜間は提燈等を持って先走りをさせたと云うが、このような昔話はともかくとして、その後、市内より郊外へ或いはまた路面より高架・地下へその高速度変化は不断の精進を続けて行った。

その一例として、試みに近畿日本鉄道における表定速度の足跡をたどると、奈良線開通当時(大正3年)は33.6km/hだったものが、急行運転開始(昭和3年)で48.6km/hとなり、更に大阪線(旧参急線)開通(昭和6年)で54.5km/hとなった。

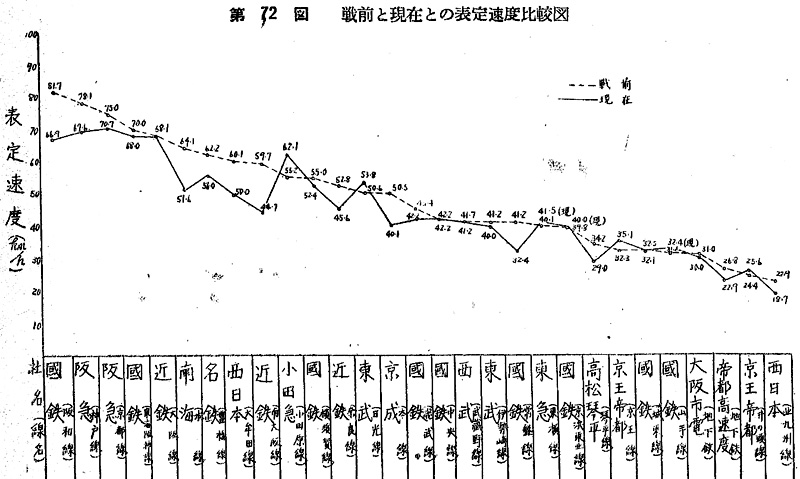

その後累次のダイヤ改正で速度は向上し、特に大阪線では昭和13年68.1km/hに達したが、その後戦争と共に漸次低下し終戦後更に最低線に落ち込んだが、現在は特急車の如き代表車両は既に戦前に回復しているものの、普通運転の一般車両は戦前に回復していないところがある。

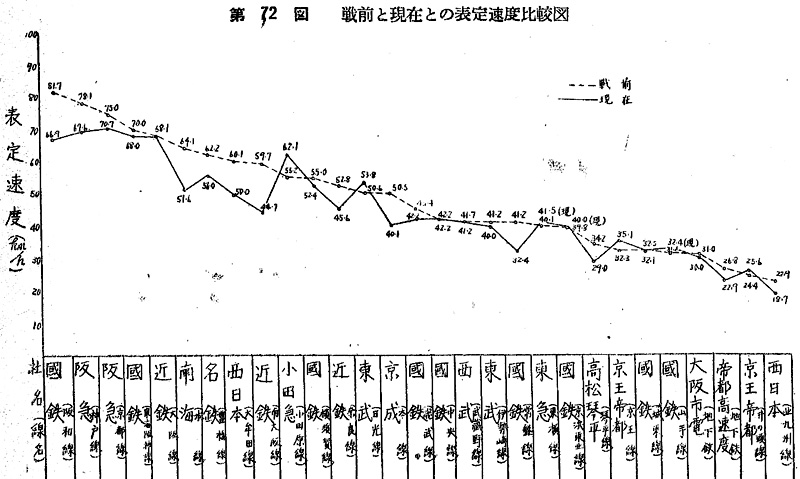

事実、わが国における主要電鉄も戦前におけるスピード競走華かなりし当時と現在とを比較すると、第72図のようにそこに若干の違いがあり、近来高速度運転を要求されている路線は回復も著しいが、一般にはなお大体10%程度低下していることが指適される。このことはとりもなおさず、現在日本全体の姿だと云い得よう。

この意味において、過去における電車の最高速度を検討すると、わが国では矢張り国鉄阪和線(旧阪和電鉄)の電車が、今迄に出現した最高記録の保持者であって、その表定速度は実際営業運転で81.6km/h、公式試運転では実に91.7km/hを出しており、従って、最高速度は事実120km/hに達していたと云われ、狭軌電車として出し得た高速度の好実例である。

次に、外国の例を見ると記録的に有名なものは、1903年ドイツ・ベルリン郊外のマリエンフュルデ〜ゾッセン間軍用鉄道において行われた高速度電車の試運転で、最高速度203kmと云う記録を出しており、高速度運転に対しバネ下重量その他多数の重要資料を提出した。

またイタリア国有鉄道でも1939年公式試運転が行われ、ミラノ〜ボログナ間では表定速度171km/h、最高速度203km/hをもって走行した記録を作っており、その快速は豪華な車内と相まって以後における長距離高速度運転に対し非常な刺戟を与えた。

以上外国の例は広軌電車であるが、これ等もわが国同様、第2次大戦前にその最高度を発渾しているが、その代表車両につき主要数値を摘録すると別表の第51表のとおりであっで、実際営業運転での速度は大略表定100km/h最高160km/hこも達していることは注目に値する。

しかしながら、これ等の高速度電車も特にドイツ・イタリアでは戦争により致命的な破壊をうけ、目下復興途上にあると云われている。

一方直接戦禍をうけなかった米国においては、戦争中却って著しい進歩を逞げ、シカゴ・ミルオーキ鉄道では最高速度160km/hに達する電車運転をしている。

しかし、その他の多くは最近の外誌に見られるように、例えば有名なタルゴ号やシャスタ・デイライト号のように、その独特の車体――航空機の機体のようなアルミ合金製の低床車体――に目を見晴らされるが、短距離は自動車・長距離はディーゼルと持場が決っているのであろう。

その高速度化は専らディーゼル電気機関車に指向されていると聞く。

なお、戦争前にはわが国でもいわゆる弾丸列車の構想により、東京−下関間の新幹線――広軌3,000V電化、時速150kmの高速度電気運転が計画され、又ドイツにおいても国有鉄道に匹敵するような高速度交通網で、時速250kmの電動列車運転が企図されていたが何れも実現するまでに至らなかった。

わが国の電車は、今現実的には地域的・地勢的の条件もあり、また社会的・経済的な制約もあって急速には行かないが、先ず戦前の高速度化を第1次の目標とし、また既にこれに到達したものは更に外国の水準を第2次の目標として躍進しようとしている。

いや、既に国鉄の湘南電車や各私鉄の特急車のように、一部には戦前の或いは外国のものを凌駕する試作や実例が出現しつつあると云うのが現在の姿であろう。

② 速度の制限 top

電車の運転は云うまでもなく安全且つ正確であることが第一であるが、それと同時に経済を度外視することは出来ない。

従って、速度が上昇して行くとそこに自ら限界があり、その結果運転上の一定の制限が必要となる。

ここにはこれ等の制限条件についてそのあらましを考察して見る。

電車が高速度で運転すると、上下・左右の動揺が激しくまた騒音も甚だしくなり、そのため乗客に不快感や疲労を与えることになる。

また曲線や分岐点では遠心力による不安定感を与える。

従って曲線部分ではもちろん、直線部分では道床の不良な個所や踏切等では乗客の(主として乗心地の点で)の面から先ず速度の制限が必要である。、

電車の重量が同一でも速度が高いとその衝撃は大きい。

車両の構造と関連する問題だが、重軌条・継目無し軌条の使用や枕木・パラストの数量・寸法の増大を図り、またその匍進・浮上りの防止方法を講じなければ高速度は期待できない。

特に曲線や分岐点ではその半径を増大するか、そうでなければ施設(主として軌道の点で)の面から速度に制限を付さなければならない。

電車が高速度で運転していると、たとえ急停車しても停止するまでに相当時問がかかり、勢いブレーキ距離が延びる。

実際問題として、閉塞区間と現示信号との関係や平面交叉の踏切道等については、それが既定の位置であるため処置は比較的容易であろうが、不意の障害物に対処するためには一定の非常ブレーキ距離を超えないよう、その最大速度を制限する必要があろうし、夜間や濃霧の如き場合は、場所によっては矢張り安全(主として乗客や通行人に対する)の面から相当の制限を付すべきである。

下り勾配では、勾配抵抗が加速度に変ずるからそれだけ速度は増大し、またプレーヤ力を減ずるからそれだけブレーキ距離が延長する。従って、曲線の場合はもちろん直線の場合でもブレーキ軸数等を考慮して制限速度を定める必要がある。

なお、速度の上昇に伴い経費が増大する。すなわち電力量の増加は言うまでもなく、車両線路に対する影響はほぼ速度の自乗に比例すると云われるほどであるから、その損傷は増大しこれ等保守に要する人件費・材料費が多大となる一方、乗務員その他の勤務についても考慮を払わねばならない。

他面、年々失費となるこれ等の経費を低減するため相当の整備改良工事を必要とするだろうし、また高速度に伴う事故の増加も予想される。

窮極において速度の上昇は経済面においてその限界点があり、これ等はそれぞれの企業自体において厳密に考究さるべきであろう。

③ 単位重量当り出力 top

電車運転の原動力としての出力を決定する場合は、普通路線・車両・運転等に対する与えられた条件に対し、予め数種の電動機を選定し、その出力や歯車比等の種々な変化に応じて、それぞれ速度時曲線を描いた結果、与えられた条件に最もよく適合すると共に、最も電力損失が少なく、且つ実効電流等も検討して決定するものであるが、このようにして求められた出力に対して一定の関係を見出しうるかどうか、実際運転に供されている車両の実績を基礎として大局的且つ実用的に考察して見よう。

先ず、出力を検討するに当り、車両の自重を基礎とすることが出力を比較する上に便宜であるが、ここでは乗客重量を含んだ自重が実際荷重となるので、これを基礎とする。

然るときは、単位列車に装備された電動機重量の総和を、その列車の自重に定員乗客重量を加算した重量で除した値、すなわち単位重量当り出力(t当りkW)は概略3〜15の總囲にあって、これを大別すると、路面電車では比較的低く3〜8、市内高速度電車は中間にあって4〜8、郊外電車は比較的高く4〜15となる。

そして路面電車においてはその運転条件――運転速度・車両の大きさ・線路の性質等――がほぼ一定しており、且つ苛酷でないから、単位重量当り出力もその値は低く且つ開きは少ないが、外国のもの例えばPCC電車のように高性能のものにあっては、従来の路面電車とは異なり、そり値も勢い高位にある。

市内高速度電車においては高架・地下を問わずその運転条件は余り大差がないので、単位重量当り出力は比較的まとまった範囲にある。

然るに郊外電車においてはその運転条件は極めて多種多様で、例えば車両の大小、勾配の緩急、停車場間距離の長短、速度の大小、加速度・減速度の高低、急行・普通の別等のほか当初の設計条件と異る使用状態のものもあるから、その単位重量当り出力は比較的高位であるが、その範囲も極めて大きいことがわかる。

単位重量当り出力は、上述のように運転条件によって相当広範囲に変化し、これ等運転条件中例えば駅間距離とか運転速度とかは重要な因子の一つと考えられるが、駅間距離と運転速度との間にはある程度の相似関係があり、且つ出力は車両の重量や速度に比例するものであるから、ここでは速度を一つの囚子とする。

速度のうちには最大・平均・表定の3種類があるが、実用的には表定速度が最も妥当であると思うのでこれを採る。

然るときは、日本の主要電鉄並びに欧米の代表車両につき、横軸を表定速度とし、縦軸を単位重量当り出力として両者の関係を求めると、別紙の第73図に示すような一つの帯状の関係をうる。

同図では、路面・市内高速度電車並びに郊外電車の3区分とし、且つ代表車両についてはその社線名を記入してある。

これをもって以上を通覧すると、単位重量当り出力をC(kW/t)とし表定速度をS(km/h)とするときは、大略

上部の傾向線 C=6+0.105S−0.0002Sの2乗

下部の傾向線 C=−2+0.105S−0.0002Sの2乗

中央部の傾向線C=2+0.105S−0.0002Sの2乗

を得るが、表定速度が比較的低い範囲内では

上部の傾向縮 C=6+0.1S

下部の傾向線 C=−2+0.1S

中央の傾向線 C=2+0.1S

と考えて大過がない。

単位重量当り出力は、運転条件中最も重要な因子としての表定速度との関係を見ても、その影響は可成り認められるが、なお同一表定速度に対し相当大幅の開きがあり、これは例えば線路が平坦線か勾配線か、ブレーキに電気プレーキを使用するかどうか、電動機の設計上その定格や寿命をどう見るか、或いは車両を豪華版とするか軽量化するか、更に長距離無停車専用とするか等、その路線の生れや狙いによっで異り、場合によっては経済的利害を超越したサ−ビスのために運用されることもあるので、勢い単一な結論を得られない訳である。

現在でも

a 特急の如く高速度運転を要求されているもの、

b 常用ブレーキに電気ブレーキを利用しているもの、

c 急勾配が連続している区間を運転するもの

等は、単位重量当り出力が比較的高く且つまとまっている――最近の調査によると、わが国では

a の場合6〜7kW/t、 b c の場合7〜8kW/tと云うデ−タがある――実状から考えて、将来運転条件の改良、車両の合理化等々が両々相まって進歩発達してゆくならば、前記の傾向線もそれぞれの条件に応じて分析帰納された合理的なものが見出され、そこに理想的な高速度運転が実現して行くものと期待される。

なお、単位重量当りの出力を増大しても理論的には運転時間の短縮には余り影響がなく、また均衡速度の上昇にも極端な利益がないことが云えるので、単位重量当り出力は適当な値とし他の条件の改善、例えば制御器の改良、列車走行抵抗の減少等に努力すべきであるが、他面実用的には単位重量当り出力の比較的高度なものは、それだけ実際運転において電動機その他の故障が少なく、結局総括的に見て経済的になると云えないかどうか、建設保守の両面をにらみ合せて将来の電車を研究すべきであろう。

2 運転取扱 top

運転取扱上からの要求は次の三つに要約することが出来よう。

a 加速度・減速度の自動制御

b 加速度・減速度の大きいこと

c 運転保安度の高いこと

① 加速度・減速度の増強と自動制御

(1) 制御器の種類

制御器の種類を大別すると次の三つに分類される。

a 非自動制御式――市内電車の大部分に使用

b 非自動総括式――初期における郊外電車に使用

c 自動総括式 ――郊外電車・市街電車、一部の市内電車に使用

a は構造簡単であるが、主電動機の容量が大きくなると制御器の構造も大きくなり且つ困難となる。

また加速度の調節は運転者の熟練した勘によるもので、電流計でも取付けない限り運転者の労多く、しかも円滑な加速を期待することは出来ない。

将来加速度を円滑に増大しようとすれば c の形式を採用すべきであろう。

b は2両以上を連結して運転しうる点は a と異なるが、加速度の制御は運転者の判断のみによる点①と異なるところがない。

今日においては a と c との中間的存在で殆んど有利な点が認められない。

c はわが国においても大正末期から広く採用され、途次発達して今日に至っているが、最近に至り長足の進歩をとげ多段式となり、今後の電車用制御器の代表として発展すべきもので、この形式を採用して始めて理想的な自動制御が出来よう。

(2) 加速度の自動制御と加速度の増強

加速度の自動制御は(A)項③に示す自動総括式制御器の採用によって、一応その目的を達することが出来るが、加速度を安全・円滑に大きくすることはまた経済的にも有利であり、これを実用するには次の考慮が必要である、

a 起動第1ノッチの引張力をできるだけ小さくすること。(現在の電車は概ね2/3以下が望ましい。)

b 制御段を多くし、各段の引張力差を極力少なくすること。

c 引張荷重の変化に応じ、総括制御により引張力を加減できる装置とすること。その方法としては限流継電器の加速装置を設けること。

d 電流遮断時における衝撃を少なくするため限流遡断方式の採用が望ましい。

e 故障その他特別必要の場合には非自動加速制御が出来ること。

f 軽量にして故障少なく安価なこと

以上の要素は従来から鋭意研究されてきたことてあるが、今後いよいよ高加速度を要求されるに従って、ますます重要視されよう。

すなわち、

a 第1ノッチに弱め界磁を利用すること

b 加速加減装置1〜2段を付加すること

c 弱め界磁制御は4〜5段とすること

d 限流遮断(常用電流遮断及び故障電流遮断共に)を採用すること

等はわが国では殆んど実施されていない。

以上の提案が実施されれば、往々耳にする車両構造からくる加速時の不快な衝撃は解消され、更に運転者の疲労も大いに軽減し、車両の故障の減少、運転電力費の節約等その利点は多く、多少の資金増加も維持費の軽減をもって充分捕われよう。

(3) 減速度の自動制御と減速度の増強

減速度の自動制御方式としては応荷重方式が既に採用されたが、加速度の自動制御方式の如き絶対性は期待出来ない。すなわち、応荷重方式は運転者の取扱が同一であれば、荷重の大小にかかわらず同一速度におけるブレーキ距離がほぼ同一となる特性を有するものである。

次に減速度を増強する方式としては

a 高速プレーキ方式(空走時間の短縮)

b 電磁トラックプレ−キ方式、電気プレ−キと空気プレ−キの併用

等があるが、わが国では未だ殆んど普及されていない。

又現在採用されている空気プレ−キ方式として、

c 直通式単車運転用

d 非常直通式 3両連結以下

e 自助兼直通式 3両連結以上

f 自動式 3両連結以上

等があり、何れも、使用上常用と非常の区別があり、非常ブレーキは常用プレ−キに比し空走時間が短かく、且つプレーキカが大きいが常用プレ−キは運転者が自由に加減出来るが、非常プレーキはそれが不可能である。

プレ−キ力は現在の電車に採用している値に比し、はるかに大きい値の採用が望ましいのであるが、豗〜豭の方式を採用しなければ殆んど増強の余地はなく、現在のブレーキカも安全な限度を超えている程度で、車輪擦傷等の多く発生するのはそれがためである。

ド空気ブレーキ方式と電気プレ−キ方式の併用は、僅か一部に採用されているのみである。特に高速度運転の電ム車では、空気プレ−キ方式だけで車輪のみによって動エネルギーを吸収することは非常な無理があるから、電車ブレーキの併用に進まねばならないが、現在わが国で採用されている方式には操作上の困難がある。

そこで将来の電車用プレ−キ装置として運転者から期侍する性能を列記すると、

a 自動空気プレ−キと電磁直通空気プレ−キを併用して電磁直通ブレーキを主体とし、これが故障の場合自 動空気プレーキを使用するようなものとする。

b 使用速度祓囲の広い電気プレ−キ装置を設け、a と併用し且つブレーキ弁を一体としプレ−キ制御は自動式として、空気ブレーキと電気ブし−キとの選択も自動式とすること。

以上 a 及び b の方式の併用によって操作は著しく簡単となり、ブレーキカも、増強され且つ車輪擦傷等の故障も防止されよう。

電気ブレーキと空気プレーキの併用は又ブレーヤカ増強の目的の外に、単車運転のものにあっては、何れか一方が故障の場合の保安上の見地からも是非共強調したいものの一つである。

② 運転保安 top

運転間隔が短かくなるに従って、当然先発列車に接近して運転する競合が多くなり、列車相互の間隔は列車を停止するに必要なブレーキ距離を有するのみとなるから、運転者の僅かの誤りも重大事故の因となる場合がある。

これ等の事故の絶滅を期する手段として、列車自動停止装置、または警報装置を取付ける必要がある。

わが国においては未だ殆んど採用されていないが、少なく共フリークェントサ−ビスをなす線区においては、是非共採用すべきである。

国鉄において試作の完成した方式は電磁誘導式と機械式との2種類であるが、何れも地上装置と車上装置とを必要とするものである。

将来レーダーの応用、電波高度計の応用、音波を応用する方法等が研完課題として残されるであろう。

3 車両走行抵抗 top

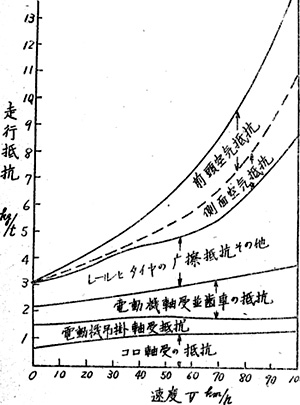

車両の走行抵抗は、空気抵抗と車両抵抗とから成り立っている。

一般に走行抵抗と呼ぶものは、正しくは空気抵抗を含めたものであるが、コロ軸受車両と乎軸受車両の比較等に用いられるのは、全走行抵抗から空気抵抗を差引いたいわゆる車両抵抗のことであって、これは

a 軸受そのものの抵抗

b レ−ルとタイヤ間の摩擦抵抗、

すなわち車輪の転り摩擦抵抗及び車輪とレール間の滑り摩擦抵抗並び タイヤフランジとレール間の滑り摩擦抵抗

c 車両振動による各摺動部の摩擦抵抗、すなわちピン回り摩擦抵抗

d レ−ルの振動にもとづく抵抗

の4項からなり、電動車の場合にはこの他に電動機軸受・歯車・釣掛軸受抵抗が加わるるのである。

そして一般に車両抵抗を比較する場合には、上記の値を車両の重量で除した車両 1トン当りの抵抗を、kg単位をもって表わすのが普通である。

現在までに求められた車両抵抗測定結果にっいては、後述するけれどもこのうちで

c d 項は、全車両抵抗に対してはかなり小さいものと考えられ、また

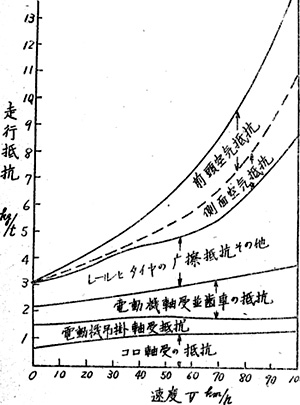

a 項の軸受そのものの抵抗は、コロ軸受・乎軸受とも速度が増すにつれ幾分増大するものの、車両抵抗全体に比較すればやはり比較的小なるものと考えられ、その1例を示せば第74図(注1)のとおりである。

従って車両抵抗の最も大きな部分を占め、またあらゆる点で最も問題となるのは、タイヤとレール間の摩擦抵抗であると考えられ、そしてこれは車両の振動状態と最も密約な関連を有することが想像されるのである。

しかもこれに対しては車体の構造並にその剛性、台車の構造、台車と軸受との結合取付の具合、軸受の形、構造・製作並に調整及び潤滑その他の良否、タイヤとレ−ルの状態、切盛の状況が決定的影響を及ぼすことは明らかであって、これらの一つ一つを明確におさえない限り、簡単に走行抵抗の比較は出来ないことを銘記せねばならない。

しかしながら、今日迄の測定結果から、或る程度の値は得られていたので、以下これについて述べる。 |

第74図 走行抵抗(モハ63MM)

|

① 現在迄の走行抵抗測定結果

top

現在までの走行抵抗測定結果の数例を別紙の第52表(注2)並に第75〜77図(注3)に示す。

これによって見ると、

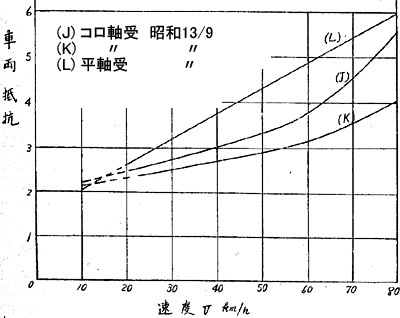

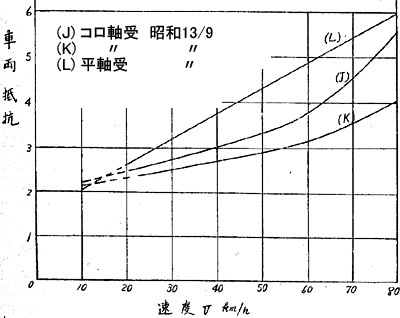

a 車両抵抗には速度に無関係な項と、速度に比例する項とあり、このうち、速度に無関係な項はコロ軸受車両と乎軸受車両では明瞭な差はなく、速度に比例する項は乎軸受車両の項が大きいが、速度50km/hを超すころからコロ軸受車両は、速度の2乗に比例する項が付加してきて車両抵抗が急増するのに対し、乎軸受車両は速度約90km/hまで直線的に増加し、従って、速度50〜60km/h位まではコロ軸受車両の方が車両抵抗が小さく、速度とともにこの差が増すが、それ以上の速度になるとこの差は減少に転じ、高速では乎軸受車両のそれを上回るものさえある。

b 車体の剛性、台車構造等により車両抵抗に著しい差を生じ、例えば同じコロ軸受車両でもモハ63MMの(B)(C)(D)と、モハ41MMの(J)(K)とでは甚だしい差がある。

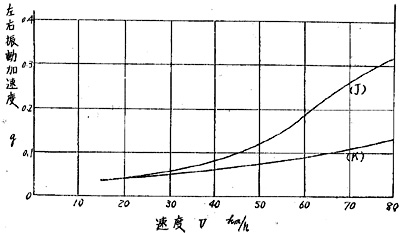

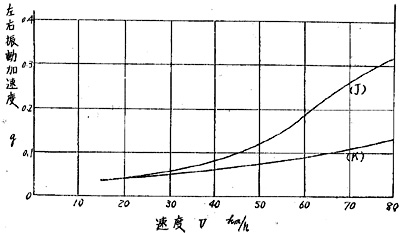

また(K)は(J)の軸受取付部の遊間や、ピン回り等の調整をよくすることにより、車両抵抗が減少することを示したものであるが、この際の左右振動加速度の減少を見ると第78図(注4)の如くで、これと第77図とを比較して見ると、車両の左右振動と車両抵抗とが密接な関連があることが良く判る。

このことは左右振動が増大すると、特にタイヤフランジとレール間の滑り摩擦抵抗が著しく増大するであろうと云うことから、充分うなずかれることである。

|

第77図 車両抵抗(モハ41MM)

昭和13/9

|

第78図

左右振動加速度(モハ41MM)

(J) コロ軸受 昭和13/9

(K) コロ軸受 昭和13/9

(K)は(J)の軸受取付部の調整をよくしたものである。

|

② 高速度車両にコロ軸受を用いること

top

鉄道車両に対してコロ軸受を用いることは、最近の海外における趨勢並に実質から見て、走行抵抗以外の利点からも有利なことは明かであるが、特にその起動抵抗即ち列車牽出抵抗は第53表(注5)の如く、車種その他種々の条件により異るものの、大略平軸受車両の1/10見当で、極めて優れており長大列車の編成を容易にしている。

しかしながら前述の如く、速度50km/hを超すあたりから速度の2乗に比例する項が付加されて、走行抵抗が倍増する欠点があるが、これは振動時に左右振動と密接な関連を有するものであって、コロ軸受け平軸受と異り油膜の Friction damping が回転中殆んどきかないことから当然と考えられ、この対策としては、パネを有効に利用するとか、防振ゴムを利用するとかして、高速における左右振動を緩和する必要がある。

現在この傾向に着々改善が進められており(注6)、走行抵抗の点でも高速度で極めて優秀な性能を示すコロ軸受車両が、近い将来わが国においても実現すると思う。

(注1) コロ軸受車両の摩擦と走行抵抗 佐藤健児:第1回コロ軸受研究会(昭24年12月)

(注2)〜(注5) コロ軸受電車の走行抵抗(昭24年12月)

(注6) 鉄道技術研究所制動研究室

③ 空気抵抗の減少 top

時速100km/hをこえることは、今後の電車として当然のことであるが、この場合空気抵抗が次第に他の抵抗以上となりうるのは、在来型の外形ではこれまた当然である。従って重量1トン当り出力を増加しても、その効果が弱くなることは速度と電力量図表からも明かである。

そこで摩擦抵抗と共に空気抵抗をへらす方法を考えると、

a 同じ列車長では前後部形状を流線形に近づけるか、又は断面を小さくする

b 同じ断面、前後部形状では列車長を増す

c a と b の併用がある

GI Right (Railway Mech: Engineer Dec. 1934)

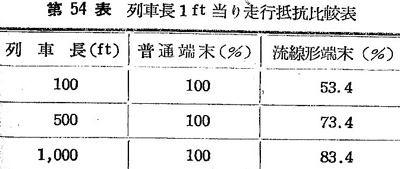

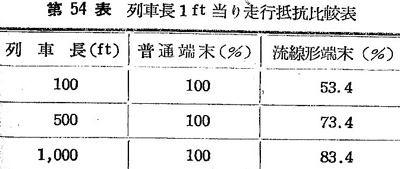

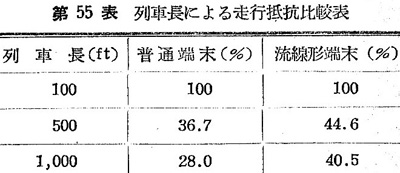

客貨の列車利用度や収入は、他の条件を同じとすると列車長に比例すると考えられるから、単位列車長当りの数字によって比較をする。すなわち車端を流線形とした場合、列車長 1feet

当り走行抵抗は第54表のとおりとなっている。

又同じ車端形状で列車長を増した場合第55表のとおりである。

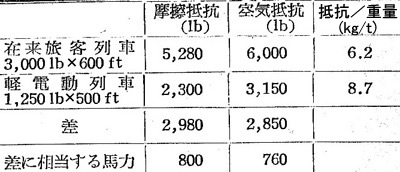

|

|

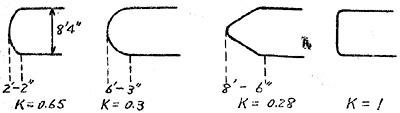

1例として在来形の蒸気列車(1feet当り3,000lb、長さ600feet)と軽電動列車(1feet当り1,25lb、長さ500feet)を、時速100マイル(160km)において比べて第56表が得られている。

すなわち在来形のままで100マイルを出すには、新形よりも800+760=1,560HPを余分に必要とする。

走行抵抗 R=W(4.1+0.055V)+AVの2乗(0.0028K+0.0000122nL)

但し L=全抵抗(lb:ポンド)

W=全重量(t)

A=断面積(平方feet)

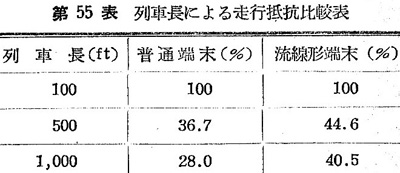

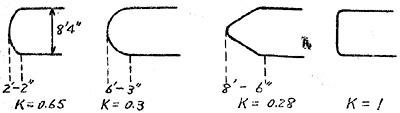

K=常数(=0.3)放物線状前頭後尾(下図参照)

n=車両数

L=車両長(ft:フィート)

V=速度(mile/h) |

第56表 蒸気列車と電車列車の走行抵抗比較

|

単位列車長当り抵抗は

R/L=(W/L)(4.1+0.0055V)+0.0028K(A/L)Vの2乗+0.0000122nAVの2乗(lb/ft)

従って、高速となるほどVの2乗及びVの係数を少なくする必要があり、A・L・K・n・Wが問題になる。

これ等の係数の比量をみるために軽電動列車の例をとる。

W=500ft×,2501b/ft=625,000lb=283t

A =100平方ft

L =500ft

V =100mile/h

R/L=(283/500)(4.1+5.5)+0.0028K(100/500)+0.0000122・n・100・100の2乗

=5.45+5.6K+12.2n

このKは大体1〜0.28の範囲である。(注2)

然るに n=1以上15に及ぶ実例があるから、K・n の係数の大小をも考え、第1には n の影響をへらす。つまり、車両連結部の空気抵抗をへらすこと、第2には前後部の形を流線状とせねばならない。

次に、列車長が比較的短かい時を試みる。

W=130ftxl,250=212,500lb=96.4t

A =100平方ft

L =170ft

V =100ml/h

R/L=(96.5/170)(4.1十5.5)+0.028K(100/170)・100の2乗+0.0000122n・100・100の2乗

=5.45+16.5K+2.2n(1b/ft)

すなわち前と異り、前後部形状と連結部抵抗が共に問題となる。更に単車となれば前後部形状が最大の問題である。裾周りの空気抵抗減少の重要さについては、連結部と同じに考えられよう。

ドイツの交流160km/h 2両編成電車の例を次に示す。(注3)

風洞試験の結果

a 車体前頭のオーバハングは台車中心から4000mmは必要である。

b スカートは極力下げて一貫させる。

c 車体間隔の影響は殆んどない(間隔は150mmまでつめられている)。

なお変圧器は台車に乗っているが、その冷却は差支えがない。

160km/hにおける摩擦及び空気抵抗7,6kg/tと記さ れている。

最後に示した列車抵抗の数字は前記の G.I.Rightの数字と比較して、今後の電車としてよい目標であろう。

(注1)Dover : Eleetric Traction p500

(注2) 同上 p494

(注3)Elektrische Bahnen Nov. 1938.

4 分割併合 top

輸送量の変化に応じて車両を分割併合し、輸送力を刻刻に変化させ車両運用の妙を発揮することは運転業務の要諦の一つである。

これがためには車両は供給可能な特性を必要とし、短時間(最大2分程度)に分割併合の作業を完了することが望ましい。

次に電車の分割併合に際して最も重要な問題になる基本編成・電車特性・車両及び制御袋置の種類、電動発電機の併行運転について考慮してみる。

① 基本編成

使用電力量の点からは付随車を多くすることが望ましく、分割併合・軸重低下・並びに故障救援に対しては各車両が全部電動車であることが望ましい。

この観点に立ち各路線の性質に応じて、M・MT・MTM・MTTM・TMMT等を基本編成と定め、これを単位として分割併合を行うとよい。

MTを基本編成として、関節車とすることなども好ましい。

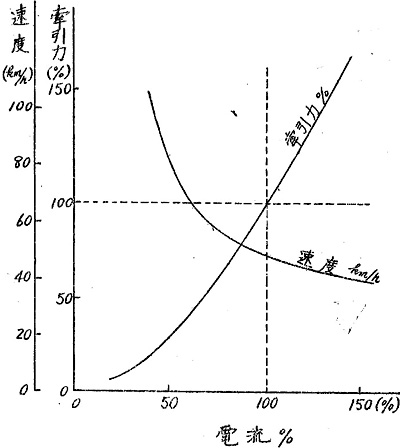

② 電車特性

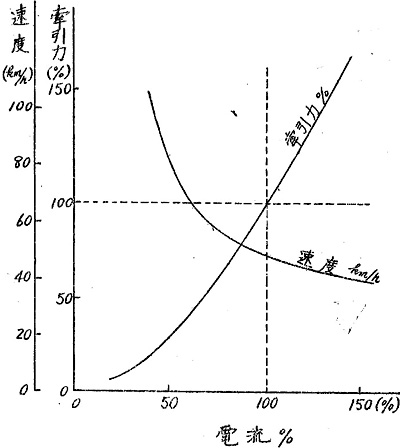

電車特性を第80図の如く、電流及び牽引力を1時間定格の百分率で表わし、速度をkm/hで表わした時、この特性曲線が等しい車両は併合しても、その主電動機は平均した負荷を担うが、もしこの特性が普しく異る時は、速度の早い車両の主電動機が無理をするので好ましくない。

簡単に云えば、併合する車両の定格速度は等しくなければならない。

③ 車両及び制御装置の種類

車両の大きさ・形状は一致していることか望ましい。

制御装置が根本的に異る時は併合運転が出来ないから、同一運転系統に属する制御装置の設計には連結できるような考慮を払う必要がある。

特に保有両数の少い運転系統においては車種を統一することが好都合である。

④ 連結器

現在多く用いられている自動連結器は前後の遊間があって、加速時及び減速時に不快な衝撃が多い。

又自動連結器は空気管及び電気回路の連結器の自蔵が出来ないから、車体の分割併合と別にこれ等の取外し及び連結が必要であって、分割併合時の手数及び時間を要する。

密着連結器は前後の遊隙が全くなく、加速時及び減速時の衝撃を減ずることができ、また空気管・主回路及び補助回路(特に主回路が1,500Vの場合は電圧が高い故、分割併合時に電圧のかからないような特別の考慮が必要である)の連結器を自蔵することが可能であるがら、手数及び時間を著しく減ずることができる。

従って、今後の電車は密着連結器を採用することが望まれる。 |

第80図 電車特性

|

⑤ 電動発電機の併行運転

電車用電動発電機は、発生電圧を一定に保持するため複雑な形式を取ることが多い。

このため特にシャント特性に作られた発電機であっても、併行運転を行った場合には何等かの原因で発電機が負荷を負担し、他の発電機は反って電動機となり負荷が増加したり、発電電圧の極性を変換したりすることがある。

この傾向は併行運転する発電機の数が多いほど大きい故、特に併行運転を可能とする設計の電動発電機でもっても併行可能の個数は3個程度であろう。

発電機の特性が併行進転が不可能な場合又は長大な列車の場合には、各車両に配電盤を設け、発電機が併行運転しないように切換える必要がある。

5 保守の簡易化

top

電車の保守を簡易化し、検査及び修繕を容易にすることにより必然的に車両の運用効率を高めることができる。

こうすることにより、保守費及び労力の減少を図ることが大切である。

保守の簡易化に必要な条件は次のとおりである。

a 機構が簡単であること

b 部品の互換性が大であること

c 資材が良質強靭であること

d 故障が少いこと

e 資材の消耗量の少い機構であること

f 塵埃の入ることの少い機構であること

以上の点に立脚して、検査及び修繕における保守の簡易化を電車の要部について考えて見る。

なお部品の選択に当っては、車両の速度及び容量を考えて特性及び機構の種類を適宜取捨選択すべきである。

① 集電装置

車両の高速化は高い集電能力を必要とする。

このためには電車線追従動作の鋭敏化、電蝕防止及び摺板の保守に意を用いねばならない。

高速電車の集電装置として用いられるパンタグラフの動作を鋭敏にするためには、可動部分を軽量化するほか各肘の接合部には玉軸受を用い、枠組の歪み、横動遊隙の少ない機構を採用して、上昇圧力と下降圧力の差の少ない機構とする必要がある。

摺板体の電蝕を防止するには摺板に直接導体を埋込み、これを強固に締付けるとよい。通電関節部は電蝕により軸受が損われることになるから、導体で充分に分路する必要がある、摺動部の接触抵抗を軽減し、且つ磨耗を少なくして取替の手数を除くために、摺板として特殊粉末合金を採用する等の手段を考えることが肝要である。

炭素を使用する場合には摺板体を機械的に丈夫にして、炭素の折損を防ぐようにしなければならない。

市街電車の如き小形電車の集電装置としてトロリ−ポ−ルが用いられて来たが、次第にビュ一ゲルと取換えられる傾向にある。

ピュ−ゲルを使用すると電車線追随動作がよく、トロリーポ一ルのように電車線から外れることがないから速度を上げることができ、乗務員の手数を甚だしく減ずる。

又摺仮の材料を選択することにより摩耗を減じ、注油及び取換の手数を少なくすることができる。

② 主電動機

主電動機は小形高回転数大容量化する傾向にあるので、特に閃絡を防止するよう、次の点に意を払う必要がある。

a 電動機のバネ上支持方式を確立し振動の減少、バネ下重量の軽減を図る。

b 電機子の回転バランスの完全化により振動を防止ずることが好ましい。

c ブラシの動作が鋭敏になるような機構のブラシ保持器を使用する。

d 保持器の性能が低下しないよう、厳密な点検保守を行う。

e ブラシ保持器の位置は電動機の上面に2箇を用いることが保守点検を簡便にする、止むを得ず4箇用いる場合垂直水平方向に対して45°の位置に取付ける。

f プラシはできる限り接触抵抗の小なるものを用いる傾向にあるが、閃絡の防止には特殊なスプリットブラシを使用した方がよい。

g 軸受には給油の合理化と高速化のために、コロ軸受を使用する。この場合スラストに対する考慮が必要である。

h バインド線は抗張力の大きい良質なものを用い、均一な力を加えて巻き、はんだ揚げは錫(すず)の多いのを用いる。

i 修繕後は必ず絶縁耐力試験を施行し、検査に際しては絶縁抵抗の測定は勿論であるが、損失角測定(注1)により絶縁劣化状態を調査する。

j 塵埃・雨水の浸入を防止しうる通風方法を用いる。

k 検べ蓋を大きくし点検を容易にする。

③ 補助機械

補助機械の電動機や発電機に対する注意は大体前項に準ずる。

空気圧縮電動機で、電機子の両端支持の方式は点検が困難で、保守上は電機子の一端支持の方式の方が好ましい。

しかしこれは必要に応じて取捨が必要となる。

現在の各機の吊り方は4点支持であるが、この場合1点は遊んでいることが多い。

これは改めて防振ゴムを用いた3点支持にすることを考える必要がある。

④ 制御機器及びスイッチ

制御系統にある各種スイッチは多種多様であるが、これは可能な限り同一形式のものを用いなければならない。

配電盤を用いて各系統を分類することは保守が簡易化できる。

断流器と主接触器は分割して取付け、2重絶縁を行うことにより故障の被害を少なくし、修繕の簡易化を図らなければならない。

遮断器は故障率の少い、保守に簡易な電磁空気式を採用することが望ましいが、これが保守には特に空気シリンダ内の給油に注意し、ピストンのパッキンは良質のものを使用せねばならない。

適当な夏冬兼用のグリースの入手出来ない場合は、夏期と冬期で使用グリースを分けて締結及び漏油による故障を防止しなければならない。

火花流しは悪質のスケールの付着せぬより、強靭にして防湿性の大きいヘミットを使用し、なおできるスケールは常に清掃除去するように努める。

主電動機め大容量化に伴って必要遮断容量は増大する。これがために断流器に限流遮断方式を使用することが望ましい。

⑤ 絶縁協調と避雷器

雷または遮断時の異常電圧による故障の対策として、良好な特性を有する避雷器の出現を望むと同時に、各機器及び配線の絶縁を避雷器の制限電圧以上の衝撃絶縁耐力を有するように定めることが必要である。

⑥ 基礎ブレーキ装置

基礎ブレーキ装置における故障はテコ機構の折損・磨耗で、保守の手間の大部は、制輪子の取換と制輪子の間隙調整である。

テコ機構の磨耗折損を少なくするためにはテコ機構の簡易化が望まれる。

例えば1台車に1プレーキシリンダを付すること等は好ましい。

制輪子の摩耗を減少するために、制輪子の材料の研究及び発電プレーキの採用が図まれる。

制輪子調整の手数を少くするために、

a

ブレーキ倍率を小さく、ブレーキシリンダ押圧力を大きくする。

b 自動間隙加減居を採用する。または

c

制輪子隙間によってブレーキシリンダ圧力の変らない空気プレーキ方式を研究する。又基礎プレ−キ装置において制輪子の脱出は不都合であるから、制輪子の幅とタイヤの幅との間に余裕を持たすとか、円筒車輪を使用するとか、台車各部のガタを適当な範囲におさえるとか、今後の研究に待つべきものがある。

⑦ 台車及び車体

軽量化と強度の増大という相矛盾した必要に応ずると共に、緩み事故の減少を図るために、一体鋳造又は電気溶接を用いて行きたい。

しかし、磨耗甚だしく常に取替を要する部分は修理の容易なボルト締めも考えねばならない。

車体の軽量化の問題からアルミ系合金を用いることも考えられるが、保守に難点がある。

電車部品の故障は殆んど大なり小なりに振動が一つの原因と考えられる。

電車速度の高速化は更に振動を大きくするであろう。

台車の設計は振動、特に衝撃の防止に意を用いねばならない。

車軸受はコロ軸受の使用が保守を非常に簡易化し、高速化に適する。

なお現用の平滑軸受も捨て難いところがあるので、3元磨耗(注2)の減少を利用した特殊メタルの使用により、保守の簡易化を図ることも大切である。

また台車で問題となるのは車輪であるが、フランジの磨耗は車両の死命を制するものであるから、フランジの保守には特に意を払わねばならない。

一方法としてフランジの給油、表面硬化、或いは溝付削正等の実用化が望まれる。

(注1) 損失角測定3章③参照

(注2) 3元摩耗の現象――触面に3種類の金属が存在すると、接触面における金属の磨耗が1種又は2種の金属が接触する場合の摩耗に比較して、少くなると云う現象がある。この現象を云う。

top

***************************************

|