|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7

2 ヘボンの東洋伝道時代

ヘボン夫妻は新婚早々、なつかしい祖国をあとに東洋伝道に向うこととなり、ボストンから出発する筈であったが、ボストンまでの交通が不便であったため、乗りおくれ、翌年の春まで船便を待つ間数ヵ月、寒い冬をボストンですごした。

ヘボン夫妻には、このしばらくのボストンの生活も意義深いものであった。

新英州(ニューイングランド)の美しい自然とビュリタンの宗教的な雰囲気とに包まれて、両人は夢もまどかに将来の希望を胸に秘めつつ、楽しい一ときのハネムーンを味わったことであろう。

ボストンの客舎

ヘボン夫妻がボストンの客舎で、ふりつむ雪の夕べなどストーブをかこみ、夫人が讃美歌を口すさみ、博士がこれに和してフルートを吹奏し、楽しいクリスマスをすごしたことを想像してみたい。

カルヴィニストとしてのヘボンにもまたこうした人間味ゆたかな一面のあったことを見のがしたくない。

ボストン港出帆

一八四一年三月十五日、月曜日、午前十時ボストン港出帆。

見送り人は、クララ・ヘボンの父とミッションの主事老ラヴリー博士とであった。

船は「ポトマック」号という捕鯨船であったから、船室といっても粗末であった。

夫人は極めて船に弱く、それに小さい帆船であったから、船の動揺はげしく、四ヵ月の航海は夫人にとって最も苦しい試練(しれん)であった。

それに夫人は身重であった。

赤道付近に達した頃、五月十二日、遂に流産した。

船医がいなかったので、ヘボン自らが産婆となり看護婦となり医師となって手当をした。

航海日誌

航海日誌はヘボン永眠後、遺族が所有していたが、グリフィスの『ヘボン伝』にはそれの幾分かが引用された。

五月三日の日記に次のような一節がある。

「北斗星は水平線のかなたに没してしまった。 甲板に立っていつまでも見ていた。

故郷の地で夜な夜な見ていた星てあった。 北斗七星の先がだんだんかすんで行く。

南十字星が見え初めた。」

また次のように書いている。

「めぐみと愛とは我等に添い来る。 我らはたのしく、日々をすごしている。

日々これ安息日の如く、すべては来るべき大なる職務へのよい準備であると信じている。

前途は暗く未知の世界である。 けれども我らの行く手を“主”にゆだねて、進み行かんのみ。」

流産

五月十二日午後八時夫人は男子の死産児を早産し、水葬に付した。

二人の苦しみと悲しみとは航海中といいながら堪え難いものであった、と、霊魂のさけびを記録している。

「我らは知る、祈りこそ慰めの唯一の方法である。 我らは今日ほど、祈りの力を味わった事はない。

忍耐を学んだ。神への絶対帰依を知った。

信仰と希望と愛と謙遜とはこの苦痛を通じて初めて胸中に泉の如く湧きあふれた。」

ヘブライの詩人の歌った一節に、

「涙の谷を過ぐれどもそこを多くの泉ある処となす。

また前の雨はもろもろの恵みをもて之を掩(おお)えり。」とある。

ヘボン夫妻は船中悲しみと苦しみにあって、空しくなげくことなく、神を信じ

「堅(かた)くして揺ぐことなく、常にはげみて主の事を務めた。」

ようやく六月十三日、日曜日の午後、

「妻クララはこの日、甲板に上った。

彼女をその病苦より立たしめ、その健康を与えたまいし神に感謝する。

妻はまた食卓についた。実にめぐみの日である。」

と、船暈(ふなよい)になやみ、産後の衰弱のなかから立ちあがった夫人をみてヘボンの心は喜びにあふれた。 |

六月早々蘭領東インド(インドネシア)のジャワ島に着き、バタビア(ジャカルタ)に上陸し、そこに一泊して翌日乗船、七月十二日、シンガポールに入港した。

シンガポール滞留

ヘボン夫妻ははじめシャム(タイ)の伝道を志したが、シンガポールについてから、計画を変更して、南シナのアモイの医療伝道をやることになり、阿片戦争のためしばらくここで待機し、その間、中国語の研究につとめた。

シンガポールはアメリカン・ボード印刷所のあったところである。

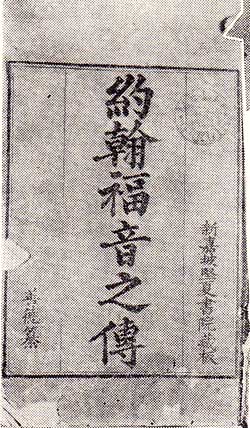

最初の邦訳聖書、ギュツラフ『ヨハネ福音之伝』『ヨハネ上中下書』が一八三七年五月に、印刷されたところである。

ヘボンもその印刷所で『ヨハネ福音之伝』 一冊を得て、ニューヨークのミッション本部に送り届けた。

S・R・ブラウンとの一生の友

ここでヘボンはたまたまマカオのモリソン記念学校からきたS・R・ブラウン夫妻に会った。

「これがその後、四十年間にわたる交友のはじめでありましたし、また将来私共両名が日本で二十年間も一緒に伝道するようになるとは、その当時、夢にも思わなかったことです。」

と明治十四年ブラウン永眠直後ヘボンは述懐している。

ヘボンとブラウンとは日本プロテスタント伝道の開拓者であり、日本英学史においても、聖書和訳史においても、またキリスト教々育史においても密接不離の関係を有し、日本キリスト教史上忘れることのできない人格である。

もしこれら二人の宣教師の交友と協力とがなかったならば、横浜に発したもっとも健全なキリスト教会と、立派な聖書の翻訳と、キリスト教指導者養成の機関とはできなかったであろう。 |

『約翰(ヨハネ)福音之伝』

|

これら二人の宣教師が神の深い摂理によって、シンガポールで初めて相知るにいたったということを考えるとき、まことに「神の知恵と知識との富は深く、その審判は窮(きわ)めがたく、その道は測りがたい。」(ローマ書、11章33節)といわなければならぬ。

長男誕生と死亡

ヘボン夫妻はシンガポールに滞留すること約二ヵ年、長男がここで生れたが数時間後に死亡した。

またこの港に来た多くの宣教師にあい、東洋伝道に関する予備知識をうることができた。

やがて阿片戦争も終り、南京条約も成立し、中国は香港を英国に譲って、外国人のために港湾を開いた。

マカオ滞在

ついで中国と米国との開港条約も締結せられ、伝道の門戸も開かれるようになったので、一八四三年初夏、シンガポールを去って、南シナのマカオに到り、S・ウェルス・ウィリアムスS. Welles Williams(衛三畏)の家に入り、数ヵ月滞在し、中国伝道の事情を学んだ。

マカオはまた馬港とも称した。一五一六年ポルトガル人が初めて東洋に航海して、この港を占領し教会をたて城塞をつくり、インドのゴアの如く、東洋における一つの根拠地とした。

カトリック教会はここを重要な地点とした。また外国人の住宅地としても繁栄した。

漂泊の詩人カモイエンがこの地の詩仙洞に住み、作詩にふけったところでもある。

十九世紀においては、中国プロテスタント伝道の拠点の一つともなり、中国伝道につくしたイギリスの倫敦(ロンドン)会の宣教師ロバート・モリソン Robert Morrison(馬礼遜)の墓もここにある。 |

S・W・ウィリアムズ

|

またドイツ人のシナ学者で英国政庁の通訳官となったカール・ギュツラフ博士 Karl F. Guttzlaff(郭実猟、善徳とも号した)もこの地に居住し、

漂流日本人

日本人漂流民を世話し、それらから日本語を学び、前記日本訳聖書『ヨハネ福音之伝』『ヨハネ上中下書』を訳して一八三七年シンガポールのアメリカン・ボード印刷所で印刷した。

また天保八年(1837)の夏、オリファント商会の米国商船モリソン号にて七人の日本漂流民を乗せて支配人キングがギュツラフ・ウィリアムス・宣教医ピーターパーカーと共に江戸湾に航したことはあまりにも有名である。

幕末、モリソン号事件として、渡辺崋山・高野長英などの蘭学者たちによって問題とされ、開国論のきっかけを作ったものであり、米国側ではペリー遠征の一つの動因ともなったものである。

この日本漂流民七名はマカオのギュツラフの家に、またS・ウェルス・ウィリアムスの印刷所に働きつつあったもので、モリソン号帰航後もマカオで日本人のためにウィリアムズは日本語のマタイを訳して、日本漂民につくした。

マカオはそうした意味においても、十九世紀中国プロテスタント宣教の重要な一拠点でもあった。

ヘボン夫妻はマカオにとどまること数ヵ月、十月初旬、アモイに向ったが、途中暴風にあい、航海中途で引き返し、香港に避難し、再び出発してアモイについたのがその年の十一月二十五日であった。

アモイの医療伝道

すでにこの地に伝道を開始していたミッションは三つ、美国公理会・美国長老会及び倫敦会であった。

アモイ伝道は一八四二年二月二十四日、前記の美国公理会(アメリカン・ボードのシナ名)のアピール David Abeel(椎稗理)と聖公会のプーン W. J. Boone(文)両師が、アモイの対岸コロンスに開設していた。 |

シナ服を着たカール・ギュツラフ

|

ついで、一八四三年六月七日、新たに宣教医カミング博士が来られた。

ヘボン夫妻はカミングと協力して、一八四四年アモイに病院を設立、医療伝道を開始した。

この港は福建省の茶の輸出港として有名で、風光明媚、都市の背後に丘陵があり、山腹には大理石の墓石が点綴(てんてつ)してまことに美しい景色であった。

十七世紀にオランダ東インド会社はこの港に商館を建てていたから、その廃墟の古い壁や村落が残っていて、何となく歴史的情緒がただよっていた。

ヘボン夫妻はコロンスに居住していたが、病院経営上まもなくアモイの街に移った。

次男サムエルの誕生

ここで生れたサムエル・デヴィッド・ヘボンは次男で、ずっと生き残った唯一の息子である。

このサムエルはヘボンが日本に来てから後、横浜にやって来て米国商社につとめ、ヘボン帰国後も横浜に居住し、ヘボン永眠の頃には長崎のスタンダード石油会社の支店長をつとめていた。

晩年米国に帰り、ベンシルヴァニア州のロックヘヴンに余生をおくったが、子供がなかったのであとがたえた。

アモイは水清く、住むによき地であったが、当時はまだマラリア熱に対する医学上・衛生上の知識が普及していなかったから、マラリア熱が猖獗(しょうけつ)をきわめたので、手のほどこすすべもなく、駐屯していた英国の海軍兵士も、多くこれに侵され仆れた。

ヘボン夫妻も到着早々、これにやられ、夫人の健康はすぐれず、しばらくマカオに退き休養することとなった。

夫人病気のため帰国

やがて再びアモイの医療伝道を続行したが、夫人の健康はますます悪化し、一八四五年十一月三十日夫妻はマカオを発し、パナマ号にてニューヨークに向い、翌年三月十五日、ニューヨークに到着した。

大いなる希望を抱いて一八四一年三月十五日ボストンの港を発して東洋伝道の旅に出てから、五ヵ年、使命半ばにして米国に帰ってきたヘボン夫妻の胸中は察するにあまりある。

しかし失敗とみえたこの最初の宣教の旅も、来るべきより大いなる宣教の使命と働きへの準備であったとも考えられぬことはない。

ヘボンもこういっている。

「いつも思うことですが、中国における私の最初の宣教師としての生活と経験とは、日本における第二の、そして更にもっと重要な伝道事業の準備であったと考えています。

かつまた私の歩む人生の一歩ごとに、叡智と愛にみちた天父の聖手をさぐることができます」と。 |

top

****************************************

|