|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5 6

7

5�@�w�{���̉��l�����n����

�w�{���̏Z���Ǝ{�Ï�

�@�]�����̋����n�O�\��Ԋق͈�̌����Ƃ���l�����Ă������A���ۂ͎{�Ï��͕ʓ��ɂȂ��Ă����B

�@�������N�����{�Ï��͎���A�����n���ɗm�ق̐鋳�t�ق����Ă�ꂽ�B

�@���������A�w�{���m�Ƃ��Ēm���Ă����̂͂��̗m�ق̂��Ƃł���B

�@�V�{�Ï��ƕa���Ƃ͕\�ʂ�ɖʂ����n���ɁA�ŏ��̃w�{���Z��ƕ��s���Č��Ă�ꂽ�B

�@�]���Ė������`���N���ɂ͋����n�O�\��Ԃ̒n���ɁA�O�̌��������Ă��Ă����킯�ł���B�i�E�}�Q�Ɓj

�@�w�{�������l�����n�O�\��Ԓn�Ɉړ]���Ă���̐����ƋƐтɂ��ďq�ׂȂ���Ȃ�ʂ��A����������A�������ɐ������Ă����S�[�v���͎R����Z�ԂɈڂ�A�r�E�q�E�u���E���ƃo���Ƃ͂܂����������ɗ��܂��Ă����B

�@���������ꔪ�Z�O�N�ɂ͂��̗��鋳�t�Ƃ��̉Ƒ������l�C�݂̉^�㏊�̕t�߂ɋ��Z���邱�ƂɂȂ����B |

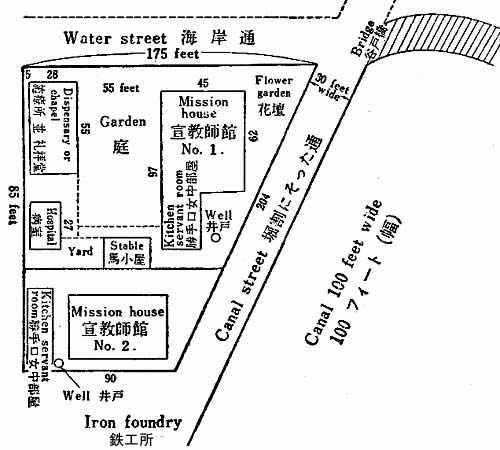

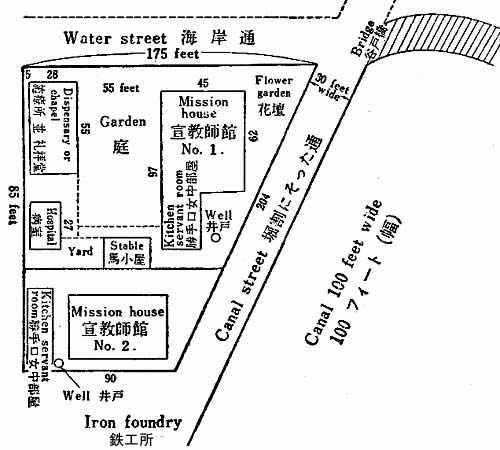

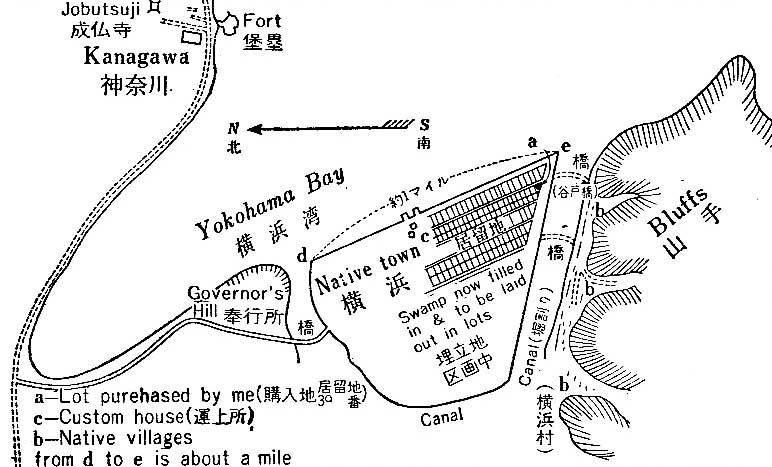

�w�{���̏Z��̕~�n����ь����̐}�ʁi���}��

a �̋L���̉��j

|

|

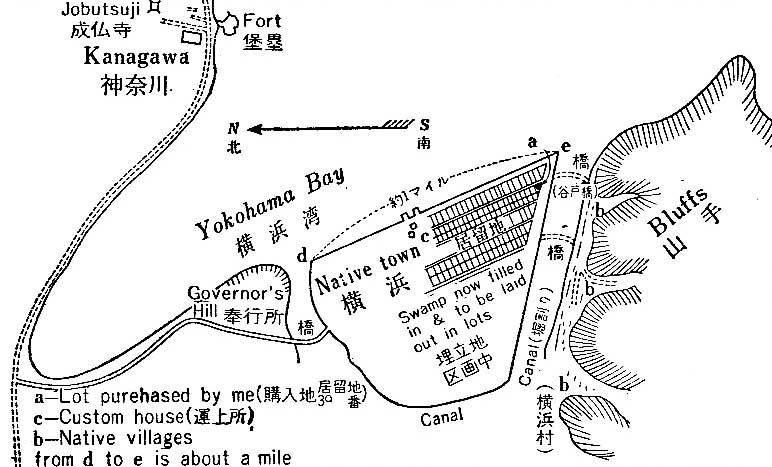

�����n�̒n�}(�w�|������ɂ��)

|

�@�@��@�����̉��l top

�@�w�{���������n�Ɉڂ������̉��l�͂ǂ��ł��������Ƃ����ƁA���������ȗ��p���͑�͑����W�����A�������̐����A���`���[�h�\���E�Q�҂̈��n�̗v���ȂǓ��{���ɐ\���o���肵�āA�`�̋�C�͋ɂ߂Č����ł������B

�@�푈�ɂȂ鋰����Ȃ��ł��Ȃ������B

���l���̂��킳

�@�J�`�������l���Ăѕ����ׂ��Ƃ����������������B

�@���`���܂ł��É_������āA�l�S�̕s���͋ɓx�ɒB���A

�@�u���l���A��͂��A�D�����A���g���A�݂ȏP��������댯���瓦��邽�߁A�����n����c�ɂ̕��֑ދ����͂��߂��B

�@�܂��C�M���X�C�R�́A�����n�̕ی�͂ł��Ȃ��Ƌ������ɒʍ����Ă������A�A�����J���g�́A�ݗ��A�����J�l�Ɋe���̍��Y���Ƃ�܂Ƃ߁A���̍��Y�ژ^��̎��قɗa���Ă����悤�ɒ��ӂ��������̂ŁA�����n�̊O�l�S���������������B

�@���{���g�ɂ͊O���Ɛ키�ӎu�݂͂��Ȃ��������A�����̓�������������͂��������Ă�������A���ǁA���l����̍J�i���܂��j�Ɖ����邩���킩��Ȃ��v�B |

�@�������̃w�{�����A�����ɓ��ݎ~�܂邱�Ƃ��ł��ʂƁA��₠����߂̑ԓx�ƂȂ����B

�@�ꔪ�Z�O�N�̏��Ȃɂ��������Ă���B

�������̗����ނ�

�@�u���{�l�͐푈�J�n�̌��S�����܂����B���ǂ��̎��ӂɑ�R���W�����Ă���܂��B

�@���O���͂��̒n�ɐ�l�قǂ̌R���������Ă͂��܂���̂ŁA���̒n�_����낤�Ƃ����Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ł��B

�@����ł�����A���邢�͂��̒��͑S�ł��邩���킩��܂���B

�@�����g���A�ǂ����悤���Ɛ^���ɍl���Ă���̂ł��B

�@�{���ɋA�肽���Ƃ͎v���܂���B

�@����N���Ƃ��Ă��܂��������A���܂��瑼�̌���̌������n�߂邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@���̓��{��̒m���͎������т����Ă���܂��̂ŁA�ł������A�����ɓ��݂Ƃǂ܂�܂��B

�@����ł����ދ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A����֍s���Ă݂����B

�@���̎��ɂ̓A���C�ɍs���l���ł��B

�@�Ō�̎�i�Ƃ��ăT���t�����V�X�R�ɍs���đ����̏I��̂�҂�������܂���v�ƁB |

�@���������A�p�͂̎������C���A���֖C�������ȂǑ����ŋN��A���J�O�����������������āA���{�͂܂��ɕ���̈���O�ł������B

�C�O�ɗ��w���h���̌�

�@���������l�`�̖f�Ղ͐i�W�̈�H�����ǂ�A���{�͂������A�Y�˂͊e�X�A���̉Ɛb���C�O�ɗ��w�����đ��D�E����E���h���Ɋւ���ߑ�Ȋw�ƒm���̋z���ɂƂ߁A�����A�O���f�Ղɂ���č����o�ς̔��W���v���Ƃ���ϋɐ�����̗p����悤�ɂȂ����B

�@���{�͂����ɁA�����i���܂ˁj�E�Óc�^�������I�����_�ɔh�����A���B�˂ł͈ɓ��r��E��㕷���E��㏟�E�R���f�O�E�����ޏ����ܖ����p���ɗ��w�������B

�@�F���˂ł��X�L���i����̂�j�E�ܑ�F���E�L�����M�i�Ђ��̂ԁj�E�g�쐴���E���R�`���E����C�i���Ȃ��j���\�������p���ɗ��w�����A����˂ł͓������i�������ׁj���Y��č��j���[�W���[�W�B���g�K�[�X��w�ɁA�F�{�˂ł�����啽�E�����̓�l��č��ɗ��w�����邽�B

�@��������ď����[�̑��q�������A���Ëv���̑��q�v�B�A��q��̑��q�ȂǑ����ŕč��ɗ��w�Ƃ�������ɁA�ΊO����͑傫���]�����悬�Ȃ����ꂽ�B

�@�����ĉp�w�̌����͗��w�ɂ��ŁA�V�����r�������т�悤�ɂȂ����B

�@���Ē��肪�؎x�O�Ɨ��w�̍`�ł������悤�ɁA���l�͉p�w�ƃv���e�X�^���`�Y���̔��˒n�ƂȂ����B

�@����������̋㖼�̖��{�̈ϑ��w�����琬�����w�{���A�Ђ��Â����l�����n�O�\��Ԃ̃w�{���Əm�̉p�ꋳ��A���v��N�i1862�j���甭���������{�̐ݗ��ɂ����鉡�l�p�w�� Yokohama Academy �ɂ�����r�E�q�E�u���E���A�o���A�^���\���̖����ȂǁA�䂪���ɂ�����p�ꋳ��̑������Ƃ����ׂ����̂ł���B

�@���ꂩ�炳��Ƀv���e�X�^���g����̑n�݁A�����̖|��A�u���E���m�̐_�w����ȂǁA����������̉��l�ɂ����čs��ꂽ���̂ł���A���̉��l�����m�����A�Ƃ��ɉp�ĕ����̔��˂̒n�ƂȂ������Ƃ����������Ƃ̂ł��Ȃ������ł���B

�J�`�����̉��l

�@�����ŊJ�`��������}���ɔ��B���ė������l�̑f�`�����Ă݂邱�Ƃ����ʂł͂Ȃ��B

�@�����Ă�����w�{�����g�Ɍ�点�邱�Ƃ͂����Ƃ��K�Ȃ��Ƃł���A����ۓI�ł�����B

�@�u�������{�֗������ɂ͉��l�͂ǂ��ł��������Ƃ����ɁA���i�킸���j�̋��t�A�S���������������i���j��ł������܂����B

�@������������i�X�O���l���Q��܂�������ǂ��A�̎��̃{�[�C�A���l���ł������܂��āA�����͍��̂悤�Ȃ��̂͂Ȃ��B

�@�����ڂ炵���A�e���Ȍ����ł������B

�@���̎����̋��͍��ٓ̕V�̏�����A�J�ˋ��̉͂̏��܂ł����l�̋��ł������̂ł������܂��B

�@�L���������s�͂ǂ��ł��������A�O�S���[�h���邩�Ȃ��ł������B

�@����Ŗ����̒n�ʂ͏��ƓK���̒n�ł͂Ȃ������B

�@�����n�̋��͕ٓV�̏����獡�̑O�c���̂��鏊�܂ł����̋��ł������܂����B

�@�����̏��͐����ȂĊW�i�����j���A�M�ׂĒނ����ċ����̂ł������܂��B

�@�����łȂ����͂��ׂď��ő����G�i�͂��j�ŋ������B

�@�����͏\�ܖ��l�̐l�����������i������\�ܔN�\���\�ܓ��w�H�i����j����ɂĔ��m���ʉ�ȏ�̉����j�傫�Ȏs�𐬂��Ă���܂����A���̎����͏��������ł������܂����B

�@���̎����C�M���X�A�I�����_�A�A�����J�̗̎��̗��݂Ɉ˂�ԓ��i����Ȃ�j��ł��A���@�����A���ʂ����܂����B

�@�������߂܂��āA�v�ꂩ�疔���l��ی삷��ׂ߂ɋ���t���Ȃ���Ȃ�ʂƉ]���ăR�c�`�̉͂��o���܂����B

�@����Œ��x�����n�𓇂ɂ��Ă��܂��A�o���i����́j�̂悤�ɂ��Ă��܂��܂����B

�@�������ɂ͍��݂���J�ˋ��ɓ`���x���͂Ȃ������B

�@���̌�o���܂��Ē���̋����n�̂悤�ɉ��l�̎R�苏���n����̓��ɂȂ����̂ł������܂��B�v |

���l�̔��W

�@���̂悤�ɊJ�`�����̉��l�͈ꋙ���ɂ����Ȃ������B

�@�����Z�N�O���u���l�J�`�n���̐}�v���݂�ƁA�����̉��l�֓��i����Ȃ��j��тƋ������n�t�߂͑S����䩁X�Ƃ����C�ݒn�т��b���i��Ă��j���������̒n�ł������B

�@���̎R���������t�߂ɏ������_�X�Ƃ������A�����Ă��̊Ԃɋ��Ɩ��Ƃ��{�c�{�c�ƎU�݂��Ă����B

�@���ꂪ�}���̊Ԃɒn�������A�x�����i����j���A�N���[�N�ŎO���������݁A����C�ɖʂ���Ƃ����������n���ݒu����悤�ɂ����B

�@���������O���l�̋��Z������́A�O�����ق̐ݗ��Ȃǂ����������đ������A�������l���e�n������荞��ŗ���悤�ɂȂ�A�}���̔��W�����������B

�@�M�B�E��B�E�b�B�E�����i�Ԃ������������́j�Ȃǂ���o�ė������������≮���W���ĊO�����ّ���ɏ������͂��߂��B

�@����ŋ����n�ɂ����ق������Ȃ�сA�Q���ɍ��ۍ`�s�̖ʖڂ������B

�@���Ă͒���𒆐S�Ƃ��ė��w���������{�̊w�E�ɐV���������𐁂����݁A�V���E�n���E���w�E��w�̌������w�҂̍D�w�S���h�������B

�p�w�̋���

�@�Ƃ��낪��x�i�ЂƂ��сj�A���Ēʏ����������ĉ��l���J�`����A�O���f�Ղ��Q���i�W����ɂ�āA�p�w�����̋C�^��������A���l�p�w���͊J�݂���A�w�{���m�͖�˂��J���A�p���͓ǂ܂�A�f�Ղ͂��ׂĉp��łȂ���Βʗp���Ȃ��Ƃ����������ƂȂ��ė����B

�@���w��g�ɂ�������@�g���������������̋C�^���݂Ƃ߉p����w�сA���w����p�w�ɓ]������قǂɂȂ����B

���ďC�D���Ďg��

�@�������N�ɂ͐V���L�O���i�����j�E���_�W�H���i�͐��j���ďC�D�̌��Ďg�߂Ƃ��ĕč��ɕ����A�����O����s�|���ۓ��i�₷�̂�j�E�����N������s�͉p���D�ɂĉp���ɕ������A���w���͎��X�Ɖp�ė����ɔh������邱�ƂƂȂ�A���͂܂��ɉp�w�ɂ��炸��Ζ�͂����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���������Љ�I�w�i�̂��ƂɃw�{�����m�v�Ȃ������n�O�\��ԊقɎ{�Ï����J���A�n�x�E�㉺�A���m�E���l�̍��ʂȂ��A�����Őf�ÁE��p�E�{�����������A���̖����V���ɂЂт��n��A�ߋ��ߍ݂͖ܘ_�A�]�˂�A�������\���̉��u�̒n�����犳�҂̗�������҂������Ȃ������B

�@�܂����w�ҁE������̔@�����w�{���̂��Ƃɐ��m��w���w�ڂ��Ƃ��āA��w���ƂȂ������̂��\���l�������B

�@����Ɠ����ɁA���v�O�N�v�l�̊J�����w�{���Əm�ɂ������̏r�G���W���ĉp�w�̏������w�B���������E�ѓ��i�������j�E�v�c�F�E�O��G�E�������Y�������Ċw�B

|

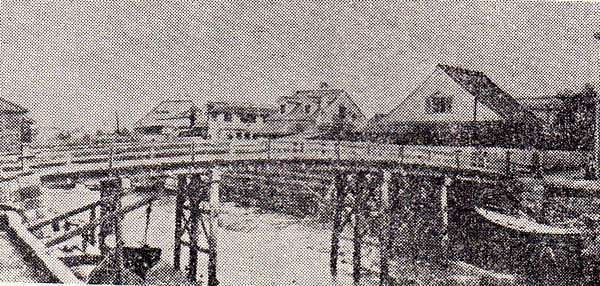

�w�{���m�S�i(�J�ˋ����܂�)

|

�@�@�@�@�@�@��@�w�{���m�̋N�� top

�@��q�����㖼�̖��{�̈ϑ����͋����n�O�\��ԊقɈڂ��Ă��Ȃ������ăw�{������p����w��ł������A���ꔪ�Z�O�N�i���v�O�N�j�O���ɂȂ��Đ푈�̋C�z�����܂��Ă����̂ŁA���̉Əm���ꎞ�����A���k���������{�̖��ɂ���Čx���̕����ɂ������́A����ɏ]������҂��������B

�w�{���m�̋N��

�@�������w�{���v�l���O�����ɋA���ė��āA���N�\�ꌎ����A�ѓ��C�̈˗��ɂ�肻�̗{�q�A�ѓ��O�Y�i�̂��ѓ��i�������j�Ɖ����j�ɉp����������邱�ƂƂȂ�A����ȗ�������w�{���m�Ȃ���̂��ݗ������悤�ɂȂ������̂Ƃ݂���B

�@���������͐��˂̍����Ƃ̗{�q�Ƃ��āA�\��̎��A�ꔪ�Z�l�N�i�������N�j��ؘZ�O�Y�Ɠ�l�����˂���I������A������l���˂̏��N�ؑ���O�Y�ƎO�l�A��ŁA�����̑c�ꂪ�t�Y���ĉ��l�ɍs���A���c���ɏ��Ƃ����āA��������w�{�����m�̉Ƃɒʂ��A�w�{���v�l����p��̏������w�B

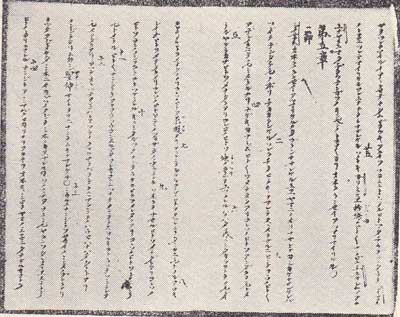

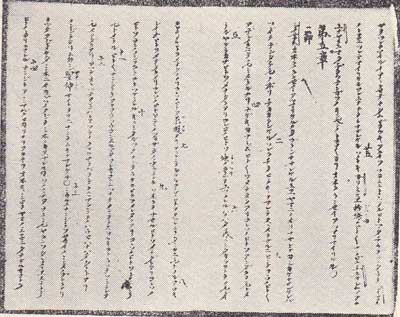

�@�ѓ��ƍ��������̎��ɂ��ẮA�����O�\���N���I�푈���������h�����玞�̉p�����g�ѓ����w�{�����m�̗ߑ��T���G���E�w�{���ɑ������u�w�{���m�ɉ����锎�m�̎v���o�v�̈���i����̓^�C�v�őł��������̂��́j�ƁA���������I�푈�����A�O��W�̗���A�j���[���[�N����O���t�B�X�Ɉ��Ă����������̎莆�Ƃ������ɍڂ��āA�����ȑO�Ɋ��ɔ�������Ă����w�{���v�l�̉Əm Mrs. Hepburn's �\�\�u�w�{���m�v�Ƃ��Ēm���Ă����\�\�̕З�`���Ă݂����Ǝv���B

�@�ѓ��i�������j�͂��������Ă���B

�ѓ��̃w�{���m�̎v����

�@�u�w�{�����m�̐����̒lj��������ɂ�����A���͂܂����Ɏ��̂��Ƃ�\���Ă����˂Ȃ�ʁB

�@����͔��m�قǓ����̓��{�l�ɑ��h����A�����ꂽ�O�l�͑��ɂȂ������Ƃ������ł���B

�@�ꔪ�Z��N�i���v��N�j�̉āA�����\�O�̍��ł��邪�A�l�N�O�ɊJ�`��ƂȂ������l�֗��e�͎���A��ė����B

�@���e�Ǝ��Ƃ͉^�㏊�̈�l�̉Ƃɓ������Ă����B

�@

�����̖�l���W���āA�k���܂��܉��l�`�̊O�l���Z�҂₻�������l�X�̎��ɋy�ԂƁA�K���u�N�q�v�Ƃ̓w�{���̂悤�Ȑl�̎����Ƃ������m���������ɏo���ꂽ�B

�@

�����O���l�͈�ʂɐN���҂̂悤�ɍl�����Ă���A�]���ĊO���l�͓��{�l���猙���Ă�������ł������ɂ��S�炸�A��O�l�ɑ������閼�̂�t����Ƃ����̂́A�w�{�����m�����̐ڂ�����������{�l���瑸�h����Ă����[���ȏ؋��ł���B

�@�@�i�����j

�@�����w�{�����m�̐��b�ɂȂ����Ƃ��\�\�����ď�X�S���犴�ӂ��Ă���̂́A���m�v�l�ŁA�{���ɕ�e�̂悤�Ȃ����b�ɂȂ����̂ł��邪�\�\���m�v�Ȃ͉��l�ɏZ���Ă����B

�@���͓����܂����܂�ɔN�Ⴍ�A���̎��͂ɋN��������������ώ@�����蒍�ӂ����肷��͂��Ȃ������B

�@���܂����ہA���m�̂��̗L���Șa�p��яW���̕Ҏ[�A�����̖|��A���{��]���̏W�̍쐻�A���m�̎{�Ï��ɂ�������{�l���҂̐f�ÂȂǁA���m�̒����ȋƐтɊւ��A���@�����̂���X��������K�v�͂Ȃ��B

�@�����̎��т͂��܂�ɂ��悭�m���Ă��邩��ł���B

�@����ǂ������q�ׂ������́A���̊�ɉf�������m�̐l�i��\�킵�����Ɖ]���_�Ă���B

�w�{�����m�̓��퐶��

�@���m�͑P�ǂŁA�e�ŁA�l�ԓI�ɐ������l�ł������B

�@�������ΕׂŎy�X�i�����j�Ƃ��Č��i���j�܂��A����Őh���Â悭�������B

�@���m�̑S�����͕��̂���A�����傤�߂ł������B

�@���ׂẲ��l�����ɘb�������ɂ��ƁA���m�͕K���~�ł������A�܂��Â����ɋN���A���ւʼn��������A�����v���Ƃ����A���̎U���̎��܂ŁA��S�ɕ������B

�@���Ԃ���U�����ċA���ė��āA�Ƒ��̂��̂ƁA�܂���X�i���܂��܁j���m��ɔ����Ă���l���������ĉƒ�̋F���������B

�@���ꂩ��ꓯ�Œ��H�������B

�@

�㎞���A�Z��̌�ɂ��鏬�����ʊق̐f�Ï��ɍs���B

�@

�����ŕ��ʓ�\�l���玞�Ƃ��Ď��\�l�̓��{�l���҂̐f�Â������B

�@

�n�����l�X�݂̂Ȃ炸�A�܂����Ȃ�x�T�ȉƒ�̐l�X���������B

�@

����͂��̍��w�{�����m�̈�p�����{�l�̊Ԃɕ]���ƂȂ�A���m�̐f�f���邽�߂ɂ킴�킴�]�˂������Ă���a�l�����Ȃ��Ȃ���������ł���B

�@

�����]�˂��牡�l�܂ł̗����͂܂������������B

�@�r���n�����x��֖̊�Ȃǂ����X������������ł���B

�@�w�{�����m�͈ȏ�̔@�����ׂĂ̊��҂̐f�@�����A����������B

�@�܂����m�̋��āA�{�Ï��ɏo�����Ă�����{�l�̈�҂Ɏ��Ï�̏���ƂȂ��Ă�������B

�@�f�Â͊��Ґ��ɂ��O���Ԗ��͎l���Ԃ��������B���̌㒋�H���i���A�ߌ�͂��ׂď��ւŒ��q�ɐ�O�����B

�@�����Ƃ��U�����͌����̖K��Ȃǂ̂��߁A�[�H�O�ꎞ�Ԃ��莞�Ԃ����������������B

�@�ӂ͋q�ԂœǏ����͒k�b�ɂ������A�\���Ƒ��ꓯ�Q�ɂ��B

�@��̂����������ۂ𑽔N�ɘj��A���Ȃ茵�i�Ɏ�������A���m�V��ɋy��ŁA���X�̈�Â̓����Ɋւ��Ă͒��~�̂�ނȂ��Ɏ������悤�ł���B

�w�{���Ƃ��̉��l��

�@�J�`�����A�O�l�Z��̉��l�Ƃ��āA�E�Ƃ����߂āA���l�ɏW���Ă������w�K���̓��{�l�͕s�炿�ȁA���炵�̂Ȃ��҂������A�w��ǂ₭���A���ł������B

�@����ǂ��w�{���v�Ȃ̎n�I�ς�Ȃ��e�ɂ���āA�����̏ꍇ���������A����S���ق����l�Ԃɂ����̂ł���B

�@���̓_�Ɋւ��ē��ɏ��N�̎��̐S�ɐ[����ۂ���������Ⴊ����B

�@���鎞�w�{�����m�̂��ƂɎ{�×p�̃A���R�[�����̑�r�����O�����瑗��͂���ꂽ�B

�@���l�����̓A���R�[�����̕r���߂Ă��锠���J������悤�������A���̕r�̐����������n�t���A�ɏ�̏Ē��̍��肪�������Ƃ����������B

�@�w�{�����m�����̎����C�Â����B

�@�ނ�̖ڂ������Ă����̂ŁA����ƋC�Â������m�͉��l���������ɂ�����������߂₵�Ȃ����ƐS�z�����̂ŁA���̃A���R�[���͏Ē����͂邩�ɋ�����p�ɂ̂ݎg�p������̂ŁA�����Ĉ��p���Ă͂����Ȃ��ƌ����t�����B

�@�Ƃ��낪�A���ʂ͂��̋t�ŁA���̔ӁA���l���l�l���A�����Ǝ{�Ï��ɂ��̂т��݁A�A���R�[���ɐ��������Ă��Ԃ��Ԃƈ��݂������A�����ē����Ȃ��Ȃ�A�ӎ��s���ɂȂ��ĂԂ��|��A���M�����B

�@���̈�l�͌������Ă����̂ŁA�^�钆�ɂȂ��Ă��A���ė��Ȃ��̂ōȏ����Ƃ��Ƃ��{�Ï��܂ł������ɗ����B

�@�v���m���̏�Ԃɂ������̂ő吺���������B

�@���m�͂����~���ɂ���Ă��āA���l�������ɘA��čs���A���̍ȏ��ɊŌ삳���Ĕ��m�����X�f�Â����ɂ����B

�@�����ނ�̐������߂��Ƃ��A���m�͓����̐e�ȑԓx�ŌP���������A����ȏス�߂Ȃ������B

�@���l�͗������N�̎��Ɍ�����Ƃ��Ɋ�ɗ܂���ς������ׂĂ����B

����ȗ���l�ɑ��鈤�Ƒ��h�Ƃ̔O�͍X�ɓ�{�ƂȂ����B

�@

���̎��������Ă���A���l�����͂܂����Ƀw�{�����m���ɂ����B

������������̂Ȃ��A���傤�̂Ȃ��A���ɑ��Ă��e�Ɛ����Ƃ������Ă������w�{�����m�̐l�i�Ƃ��̊����Ɏ��͔��Ɋ��������B�v |

�@�ѓ��̓w�{���v�ȂɈ�����A�p��̊�b�m�����������A�̂��p���ɔh���𖽂����A�A����A���ٌܗŊs�ɉ|�{���g����ď邵�����A���̎��p�����g�p�[�N�X�ɑ������p���̎莆�����ɂ�����Ă����Ƃ����Ă���B

�@�������{�̊O�����ƂȂ�A�p�����g�ƂȂ��ē��p�����ɂ����A���I�푈����傢�Ɍ��J����A�O����b�E���M��b���C�����B

�@���ɍ��������̃w�{���m����̎v���o�̈�߂��L���Ă݂����B

���������̃w�{���m����̉��

�@�u�����ƃw�{�����m�Ƃ̊W�ɂ��ĕ�����x�����]�̗R�A���Ō�m�点���܂��B

�@�ꔪ�Z�l�N�`�ꔪ�Z�ܔN�ɂ����ăw�{���v�l����A���t�@�x�b�h���w�юn�߂��B

�@�����͍��������Y�Ȃ�тɍ���˂���h������Ă��������̐N�ƈꏏ�ɕv�l�̉p��N���X�ɎQ�������B

�@�w�{�����m�͎����̕Ҏ[�ȊO�ɁA�������鎞�Ԃ�������A�����Ŋ�Ȃ̎��Â������B

�@�����̓��{�̒j���̌Q�A�����͕n�����Љ�w�̐l�X���h�N�g���̖�O�ɏW�藈��̂�ڌ������B

�@���鎞�ɂ͑��̕a�C���Â������B

�@�Ⴆ�Ώ����ƍ��������Y�͂���Ƃ���w���̈�l�ɗ��܂�āA��U�p�̂��ߔL��߂������Ƃ��L�����Ă���B

�@����ł������X�͔L���E���ăh�N�g���̂Ƃ���Ɏ����Ă������B

�@�Ƃ��낪�����ꓯ�̂��̂���U���ɌĂ�Ă�������w���邱�ƂƂȂ����B

�@����ǂ������͔L�̊�̉�U�������Ƃ��A���ɋ��낵���Ȃ��āA���ꂩ��A���������҂ɂȂ鎖��f�O�����B

�@���̎��A���ƂȂ̊w������U��M�S�Ɍ��w���Ă���̂��������A�������m�̉��ɂĈ�w��O�Ȏ�p�Ȃǂ�����Ă����̂ł���Ǝv�����B�v�@�i���I�푈���O���t�B�X�ɑ��������ȁj

�@���������́w���`�x�ɂ͓����̂��Ƃ����̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u���l�ɏo�Ă���ŏ��̊ԁA���Ɨ�Ƃ̓h�N�g���E�w�{���̕v�l�ɂ��ĉp��̌m�Â����Ă����B

�@���܂��܃w�{���v�Ȃ��A���i�a�p�����̈���̂��ߏ�C�ɍs�������Ƃ��v���Ⴆ���̂ł��낤�j����悤�ɂȂ����̂ŁA���v�Ȃ͉䓙�����l�ݏZ�̃o���Ƃ����鋳�t�̕v�l�ɑ����Ă������B�v |

�@�����͂��̌㉡�l�̑�ňꎞ�]�˂Ɉ��グ�����A��ӂ����щ��l�ɏo�āA�p���n�̋�s�̎x�z�l�V�����h�̂Ƃ���œ������ɂȂ�A�w�{���{�Ï��ɏo�����Ȃ������B�L�̊ዅ�̉�U�����̏��N�ɂ͂�قNj��낵���������̂Ƃ݂���B

�@�ȏ�̔@���ѓ��ƍ��������̓�l�̃w�{���m�̎v���o�ɂ���āA�����̃w�{���v�l�̉Əm�ƃw�{�����m�̎{�Ï��Ɛ����U��Ƃ���ɂƂ�悤�ɂ킩��B

�@���̂悤�ɋ����n�O�\��Ԃ̃w�{���Z��Ǝ{�Ï��͕a�@�ł�����A�w�Z�ł�����A��q���ł��������B

�@�w�{���͂����Łw�a�p��яW���x�̕Ҏ[�ƁA�L���X�g���̏����q�w�^���Ւm�x�̖|��A�w�V���x�̖|����}���ł����B

�@�@�@�@�@�@�O�@�{���� top

�{�Ï��̐���

�@�����n�ɂ�����{�Î��Ƃ͕ʂɖ��{�̊������������Ȃ������̂ŁA���ɗ���������߂��B

�@�ꔪ�Z�O�N�i���v�O�N�j�\���\�����̏��Ȃɂ��������Ă���B

�@�u�������l�Ɉړ]���Ă���A�قƂ�ǖ����{�Ï����J���Ă��܂��B���҂̐��͕��ψ���܁`�Z�l�ł��B

�@�����͊Ꮎ�ł��B�����Ă���������l�����ł��B�v

�@���ꔪ�Z�l�N�̋㌎���̏��Ȃ��A

�@�u��Î��Ƃ𑱂��Ă��܂��B�����O�\������̊��҂̐f�Â�A���f�A�Ƃ��ɂ͔o�҂̉ƒ�Ŏ�p����邱�Ƃ�����܂��B�v

�@���ꔪ�Z�ܔN�O���\�Z���̏��Ȃɂ͂��������Ă���B

�@�u�{�Ï��͖����J���Ă��܂����A�~�͊����̂��߂Ƒ����������甪���܂ł̂��߁A���҂͑��̋G�߂�菭�Ȃ��̂ł��B�����O���{�l�̖C���̘r��ؒf���܂����B

�@���̕��m�͓S�C�̎��O���ŏd�������̂Ŏ��Â����߂ė����̂ł��B

�@���̒n����]�˂ł���������p���s�����̂͂��ꂪ���߂Ăł��B

�@���{�l�̈�҂����̏،��ł������f��������ł��v�ƁB

�@���ꂩ�獡�N�\���\�O���̏��Ȃɂ��{�Ï��̏���킵��������Ă���B

�@�u�{�Ï��͖����̐����ł��A���҂͈�����ώO�\�ܐl�ŁA���̏\���̘Z�܂ł��Ꮎ�ł��B

��p�̐��X

�@���Ȃ葽���̎�p���s���܂����B

�@�r�̐ؒf�͈��A�e�O�i�݂����j�̎�p���A�e�ۂ̓E�o���A�������i�����Ёj�̎�p�l��A���̎�p����A���̑��������̎�p�����ፍ��������◃��ЂȂǂ̊Ꮎ�̐��X�A���ł��̐؊J�A�����A�^��i�̂��悤�j�̐؊J�Ȃǂł����B

�@���҂͏����������ė��܂������A�����̊Ď������ɂ͂����A�������{�̔����Ȃ��A�܂����҂̑����͖�l�ł��������A��������l�̑O�̕�s�ł������҂���A���ʂ̌x���ɂ�����܂ŁA������K���̎҂ł���܂����B

�@�܂��ܐl�̈�w��������A�݂ȐN�ŁA�{�Ï��Ŏ��̗Տ���w�����w���Ă��܂����B

�@����������q�ŁA�����S�̂�����Ȑl�X�ł����B�v |

�@�w�{���͂����ł͒P�Ɋ��҂̎��Â��������łȂ��A�����̈��������Đ��������肵�āA�Ԑڂ̓`�������n�߂Ă����B

�@��C�ցw�a�p��яW���x�̈���ɍs���ċA���Ă��Ă���A���n�Ōܐ畔����������̃}�J���e�[���w�^���Ւm�x�̓��{��̏����q���A�{�Ï��œ`���̂��߂ɗ^�����B

�@�u�܂���C����A���Ă�����{�Ï��͒��X�����ŁA���҂̕a�C�͂����ɖ����������A��p����������Ă������A��⎨��畆�̕a�C�������A���̑��~�ŁEᐗ��i�邢�ꂫ�j�E���j�E�ݕa�E�����E�}�`�̗ނŁA��p��������������A���̒��ł��A���N�i1867�N�j�͉��{�̈ꕔ����ؒf�����̂ƁA���i�����j�̎�p�������̂Ɠ�����̎�Ȃ��̂ł����B

�@�{�Ï��̂��ƂŊ��������ƂɁA���̒n�Ŏ������̂��邱�Ƃ��ق̂߂����ƁA���ł��������Ă����F�l���C�O�悭�����o���Ă����̂ŁA�~�b�V�����{���ɕ��S���������ɂ���čs����̂ł��B

�{�Î��Ƃ̉�����

�@���̊�t�̂����A�C�M���X���g�T�[�E�n���[�E�p�[�N�X����S�h�������A�X�~�X�E�A�[�`���[����̃A�[�`���[������\�h���A�v�����N�E�z�[������S�\�h���̖�i�ꔠ�A�]�X�i����ʂ�j�v�B |

�@���̂悤�Ƀw�{���̎{�Î��Ƃ͔��ɕ]�����悭�A�O���l��O�����ق���̉������t�������āA�w��ǃ~�b�V�����ɗ��炸�ɂ���čs����悤�ɂȂ����B

�c�V���̋r�̎�p

�@��L�u���i�����j�̎�p�������v�Ƃ���̂́A���Ȃ킿�L���ȑc�V���̒E�s�i�������j�̎�p�̂��Ƃł������B

�@�r��ؒf���ė��ꔪ�Z���N�i�������N�j�͋`�����͂߂ĕ���ɏo����悤�ɂȂ����̂ŁA�������̂��Ƃ����{�����ɂЂт��n��A�����G��A���łɂ��������A�܂��A�����̐V���w�����͑��x�����i�c���l�N�A��C�[�l���\�������s�j�ɂ����̈ꕶ���������Ă���B

�w�����͑��x�̋L��

�@�u�]�˂̔o�D�c�V���A����K�N�㌎�A�E�s�����i���j�ŃA�����J�̖���w�{���搶�Ɏ��Â���Ђ��ɁA�E�̋r���҂̏�����Ƃ�āA���Ƃɖ��������B

�@�����̂Ƃ��A�c�V���̂��݂̂ɂāA�P�{���̍����r�𒍕��������A��`�O���O�ɂ���ւ̋r��{�A�����J��藈���B�߂������ɋr�p���ɓc�V���A���l�ւ�����ׂ��B

�@�A�A�O�����A�r��{�ɂč]�˂̎O������Ƃ߂��ɁA�ɏ��Ȃ�����A����ɁA����ł��܂��E�s���傠�����i���s�m�j�v |

�@�o�D�A�O��ڑc�V���͓����ꗬ�̑�`�i�����܁j�ŁA���̋Z�|�Ɣ��e�ƂŗL���ł������B

�@�c���O�N�O���]�˂̂��錀��Łu�_��\��L���i�������������̂���킩���݁j�v�Ɓu���×�O�v�Ƃ����A���̎����w�������A���ꂪ���ƂŒE�s���킸�炢�A�]�˂̏��{�Ǐ��ɂ��Ď��Â������������̍b��Ȃ��A�ؒf�̊O�Ȃ��Ɛf�f����A�����בR�̏Љ�Ŗ���w�{���搶�ɂ݂Ă��炤���Ƃɂ��߁A���l�ɕ����A�w�{���̎{�Ï��Ŏ�p�������A�Ћr��ؒf�����B

|

�w�{���A�c�V���ɋ`�����͂߂镂���G

�i�\��Ɂu�t�����X�V����v�Ƃ���̂͌��j

|

�@�`�����Ƃǂ��܂ŁA�r��{�ō]�ˉ��ᒬ�̌���ɏo�����Đl�C�ƕ]�������B

�@�������N�l���w�{�����m�̂Ƃ���ŁA�������̃Z���t�H����̋`�����͂߂��B

�c�V���̌�狻�s

�@�c�V���͂��̌�狻�s�Ƃ��ĉ��l�֓��ŋ����́u���c���v�ɊJ�������B

�@�Ⓦ�T���E�Ⓦ�O�ÌܘY�E�����E���㑽��V��ƌZ���c���i�Ƃ����傤�j�̑����ŁA�o�����̂́u���B���Δ��i�Ȃ��j�v�ł������B

�@�������A�o���Ζʂ̏�ŁA�{���ɕ������c�V�������l���̌�����q�ׂ��B

�@���̋��s�͔��Ȋ��т��A��������̐����A�]�˂��痤�H�܂��͑D�ւł���ė����ϋq���������ʂł���B

�@���̂̂��c�V���͋`���ŕ���ɂ����]������g�ɂ��߂����A�E�s�̕a���������A�w�{���̂Ƃ���ō��r���ؒf���A�s��̐g�ŕ���ɏo���A�ӔN�͐��_�Ɉُ���������A�w�{�����x�X�������A���i���Ė��D�̍Ō�ɓ�����Ƃ̂��Ƃł��邪�A�����\��N���������A�N�O�\�l�Ő����������B

�@�����̕��l�������k�i��イ�ق��j�́u�L�i�������j�c�V���v�̕������̈�߂́A�c�V���̔ߌ��I���U�����������Ă���B

�c�V���̖����Z�Ǝ�

�@�u�ނ�s�K�ɂ��ĕs���̕a�ɜ��i�����j��A���̈�r�������B�����ĂȂ�����ɏ��A���ɂ��Ė���r�������A������s�N������\�͂��A�]�i�����j���l�ɔ�Ȃ�A�R��ɔނ�P���ɏo�łď�ɏ��A���ɂ��Ė����������A�ނ�P���������i���j�ɖ����������A�S�R�葫�Ȃ��̐l�ƂȂ�A���ꙵ�Z�i�ӂ��ׁj�ɂĎ��ڕ@���L����̂Ȃ�B

�@�R��ǂ��ޗP�������A���Ƃ��Ă͐l�ɕ}�i�����j�����ďo�ꂷ�A�ς�Ҝ��R���炴��Ȃ��A�ނꂻ�̗]���̒����炴������A���i���j�ɕ����ċ���e�n�ɕ������鏊���̋Z�������A�����p���Ď葫����������̂̉E�ɏo�ł���B�v |

�@���̕s��̖��D�����Ď��]�̂ǂ��ɂȂ���]���������A���̔o�D�Ƃ��Ă̓V�����\�ɔ��������߂��厡�ケ���A���Ƀw�{�����m�ł������B

�@�����Ă܂��A�c�V���̖����Z�ɂ���āA�w�{���̖��͓V���ɂЂт��n�����̂ł���B

�ݓc�ፁ�̖ږ��ؐ�

�@��҂Ƃ��Ẵw�{���̖���V���ɓ`�������̂͂��̊O�Ɋݓc�ፁ�����̓_�ᐅ�u���ؐ��i�����������j�v�ł���B

�@�����ł͔���ɑ�w��������A��Ȉ���������邯��ǂ��A�J�`�����䂪���ł̓w�{���قǂ̊�Ȃ̖���͂��Ȃ��������A�܂��悢�ږ���Ȃ������B

�@������������Ɋ�a�ɂȂ��ł����ݓc�ፁ�̓w�{���̎{�Ï��ɍs���āA���̎��Â��������Ƃ��낪�Ꮎ�͂����܂��������B

�@�ݓc�ፁ�̓w�{�����m�̈�p�Ɋ��S��������łȂ��A���̐l�i�ɑł���A�w�a�p��яW���x�̕Ҏ[�̏���ƂȂ����B

�@�ꔪ�Z�Z�N�i�c����N�j�ɂ͏�C�܂Ńw�{���v�ȂƓ��s���Ĉ���̍Z������`�����肵���B

�@�ꔪ�Z���N�i�c���O�N�j�A�l���Ă���w�{���̗����ē_�ᐅ�u���Y���v�肾���A�̘H����{���n�݂̂Ȃ炸�A�Ăя�C�ɓn���Ē����l�̊Ԃɔ̘H���L�߂��̂ŁA�u���Y���v�̖��͓��{�ƒ����ɓ`�������B

�@�������N�ݓc�ፁ����̕M�ɂȂ�u�ږ��Y���������v�̒��Ɏ��̈�߂�����B

�ږ��ؐ��̌�����

�@�u�������N�i1864�j�l���A�ނ͊��a�݈ꃕ���]�����s����������Ȃ��̂ŁA

�@�g�Ⴕ�����������Ȃ�ΓǏ��͖ܘ_���ׂĐl�Ԃ̊y�����`���������Ȃ��h

�@�ƒQ��������܂���A����l�\���ɍ��߉��l�ɍݗ���������̈�t�w�{���搶�́A���{�ɂ͎�Ɋ�a�l�̑������Ƃ����āA���Ƃ������~���ƂāA���������\���܂ł̊ԁA���X��a�̗Î����{�����Ɉ�l�Ƃ��đS�����Ȃ��҂Ȃ��A���̌����ɐ_�̔@���A�ƕ��������A���Ă��ق��ĉ��l�ɕ����A�����A�w�{���搶�̈�قœ_��̎��Â��A�������肵�đS�����������B�v

�@�܂��ፁ�̕��͂Ƃ��Ď��̈�߂�����B

�@�u�w�{���搶�Ɉ����đ��������A�s�Ȃ��������A�ɑR�i��������j�Ƃ��ČN�q�̕�����Ɋ����A�[���h��̈ӂ���B�˂��ĊՂ���č��������܂͂��Ɖ]���ɁA�搶���܂��傢�Ɋ�ׂ�B�����Î��I��Ɏ���āA���ɏ��ւɓ���Ēk�b�����邪�A���ɓ��{�̌��ꕶ�w�̎��ɋy�ׂ�v�ƁB

�@�ݓc�ፁ���w�{���̎��T�ҏW�̏���ƂȂ����̂͂��������@������ł������B

�@�ፁ�͍X�Ɏ{�Â̂��Ƃɂ��ď����Ă���B

�@�u�w�{���搶�͓��X�O�`�l�\�l���A�������͘Z�`���\�l�̕a�l��f�Â��Đ��ɖ��^���Ȃ���A�X�Ɉ�K�̎ӋV���鎖�Ȃ��A���i���Ƃ��Ɓj���݂Ȏ{�����Â���B�̂ɐl�X�͋͂��Ɍ{�����̗ނ�Ĕ��ӂ�\����̂݁v�@�ƁB |

�@�ނ͂��̕��˂��w�{���Ɍ��o����Ă���A�w�{�����m�̈�قɏo������悤�ɂȂ�A�����Ŋ�Ȃ̖�܈�ʂ��w�сA�����ŕl�c�F����{�Ԑ����Ƃ���F�����сA�w�C�O�V���x�ɊW���A�܂����@���E���[�h�Ƌ��Ɍc���l�N�i�������N�j�ɂ́w���l�V���@�����ّ��x�s�����B

�@���ꂪ�ݓc�ፁ�̉䂪���V���E�̑n�n�҂���̉h�����ׂ��Ɏ��炵�߂����̂ł���B

�@���ׂĂ݂͂Ȃ���w�{���̒m���̂����炵�ނ�Ƃ���ł������B

�@�w�{�����m�̎{�Î��Ƃ͈ȏ㏖�q�������Ƃɂ���āA���̑�v��m�鎖���ł���B

�{�Î��Ə\���N

�@���Ȃ킿�ꔪ�Z��N�i���v���N�j�_�ސ�@�����Ŏn�߂��{�Î��Ƃ͈ꎞ���̗J���i�����߁j���݂�����ǂ��A���l�����n�ɓ]���Ă��牽���V�E���������邱�ƂȂ��A�����ƌp�����Ĉꔪ����N�i�����\��N�j�܂ŏ\���N�Ԃɋy�сA���Ɍ��N���Q���Ĕp�~����Ɏ������B

�@�ߋ��\���N�̒����ɘj��{�Â��Â��ė������Ƃ́A�����Ƃ��Ă͂�������ɂ����Ă����ɋ����ׂ��]���ƕ�d�ł���ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B

�@�w�{���̎��`�ɂ��A

�@�u�����̔N���̊ԁA��Z��l����ꖜ�l�̊��҂�f�@���Ă����܂����B

�{�Ï��̓`�����j

�@�܂����̂ق��͂��ܐl���\�l���炢�̐N���M�S�Ɉ�w���w�т����Ƃ����̂ň�T�Ԃ̂�����`�O���A��w���̃N���X�����A���j���ɂ̓o�C�u���N���X���J�����肵�܂����B

�@�{�Î��Ƃ̍Ō�̌܃��N�Ԃ́A�W�܂������҂ɐf�Â��n�߂�O�ɃL���X�g���̐^��������Ē������܂����B�v |

�@�������ăw�{���̎{�Î��Ɓ\�\�ނ����ÎЉ�ƂƂ����������悢���\�\�͊J�`��������A���������Ɏ���܂ŏ\���N�̒����ɂ킽��A���l�ɂ����ăw�{������̎����𓊂��A�܂������̓��O�L�u�̉����ƃ~�b�V�����̏��͂Ƃɂ���Čp�����ꂽ���Ƃ͑�Ȃ�L���X�g���`���̑b�ł���A�Љ�Ƃ̑������ł���B

�@�P�Ƀ��[�}�F�����Ńw�{���̖����L�����Ă��錻��̓��{�ɁA���̉B�ꂽ�̑�Ȃ鈤�̋Ɛт������ƒm�炵�ނׂ��ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�l�@�w�a�p��яW���x�̕ҏW

top

�@�����n�Ɉڂ��āA����Ă�������̎d���͘a�p�����̕ҏW�ł������B

�@���łɈꔪ�Z�l�N�l���\�O���A���l�����n����̒ʐM�ɂ��ƁA

�@�u���̎d���Ƃ����̂́A�w�Ǔ��{��̌����Ȃ̂ł��B���͓��Ɏ����̕ҏW�ɖv�����Ă���܂��B

�@���̓~�ɂ͈�����ɑ��肽���Ǝv���Ă���܂��B�咘�q�ł���A���ɍ���Ȏ���̉��ɗL�\�ȓ��{��̋��t�̕s���̂܂����������̂ł�����B

�@�����p�ӂ��ł�����A���̃v�����ł́A�����ɂł���C�ɍs���ďo�łł���܂ł����ɂƂǂ܂����ł��B�v |

�@�Ƃ����Ă���B

�@�Ƃ��낪�ݓc�ፁ�̏��������̂��݂�ƁA�������N�l�����s�́u�V�����v�Ɋݓc�ፁ�͂��������Ă���B

�ݓc�ፁ�̌��t

�@�u�\�͂��̎��č��̃h�N�g���E�w�{���̉Ƃɋ����A�w�{���Ƌ��ɘa�p�Ζ��̕Ҏ[�ɏ]������B�c�c

�@�\�͉p�a�����̕Ҏ[���ɒE�e������������āA�w�{�����Ƌ��ɃV�i��C�ɓn�q���鎖�ɐ���A�ɂ��ނׂ����V����p������Ɏ����B�v |

�@�Ɗݓc�ፁ�͎������̂��̂̌��e�łȂ��A���{���̏Ƃ������Ƃ��A�܂�����̏ꍇ�̍Z���Ƃ��A���������ʂ̎d������`�������̂ŁA���������������͖̂w��ǃw�{���Ƃ肾�ƌ��Ă悢�B

�@���N�\�ꌎ��\�����̏��Ȃ��݂Ă��A

�@�u���͎����̕ҏW�𒅁X�Â��Ă���܂��B

�@����͂����������łȂ��Ǝv���邩������܂��A���̍��̐鋳���Ƃ̂��߂ɁA���ݎ��̂Ȃ�����őP�̎d�����Ǝv���Ă���܂��B

�@�ŏ��̒���ł�����s���S�Ȃ��Ƃ͂�ނ܂��A�����������������̂ł����A�ł���T�͔�r�I�͂��ł��傤�B

�@�ł��邩���芮�S�Ȃ��̂ɂ��������A�P�Ȃ鏤�Ə�̌�b�i�����j�ɂ���������܂���B�c�c

�@���̎����̊����̋łɂ͓��{�l�Ȃ�тɊO���l�ɂƂ��Ă��ő�̉��b�ƂȂ�ł��傤�B

�@�Ȃ��Ȃ�A�����]��ł���̂͊O���l����łȂ��A���{�l�����������߂Ă��邩��ł��B�v |

�ƌ����Ă��邩��ł���B

�@�w�{���͂��̎����̕ҏW�o�ł�P�Ɍ�w�I�Ȓ���Ƃ��ĂłȂ��A���̊����ɂ���ē��{�l�𐼗m�����̗����Ɍ��킵�߁A�����O���l�ɂ͓��{�𐳂������������߂�Ƃ���Ӑ}���������ƂƂ��ɁA�܂����{��̏[���Ȓm���Ɨ����Ȃ����Ă͗��h�ȓ��{��̐����̖|�Ƃ͒B�������Ȃ����Ƃ��悭�m���Ă����B

�@���{�l�ɐ������L���X�g����`����ɂ͗��h�Ȋ����ɋ߂������̖|��Ƃ��̏o�ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�w�{���̓��{�鋳�̎g���́A���̂悤�ȓ��{��̐����̊����ɂ���ď��߂Ă��̖ړI��B������ƐM���Ă����B

�@����ł��邩��A�V���������S�ɖ|��o�ł����܂ł͓��{������x���Ȃ��ƌ��S���āA���̂��߈�̂��̂��]���ɂ��Ă����܂Ȃ������B

�����|��ւ̈�i�K

�@�w�{���͂��������g���̒B���ւ̈�̑�Ȃ鏀���Ƃ��ď�q�̘a�p�����̊����o�ł��u�����̂ł���B

�@�w�a�p��яW���x�̕ҏW�Əo�łƂ͂��������[���Ɖ���Ȏg���B���ւ̈�̑傫���i�K�ł������B

�@�ꔪ�Z�Z�N�A��������̂��ߏ�C�s�̑O�ɏ������������Ȃɂ͂��������Ă���B

�@�u���{��͐��m�̏������ɂ͑S���V��������ł���܂������A��X�̎苖�ɂ͎��������@�����Ȃ������̂ŁA�ŏ����玩���ł������茤�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@���N�ԁA����ɖv�����A�P����N�W���A�����ޒ�`���A���{��̕��@��̌����⊵�p��ɂȂ��悤�ɓw�߂邱�Ƃ̂ق��A�قƂ�lj����������܂���ł����B

�@����͋ɂ߂āA�̂낢�A���̐܂����@�ł���܂����B

�@����ǂ��A��������ʂ��āA���߂Ď����̌`�ł�����o�ł���ɂ����鏌�����݂��̂ł��B

�@�s���S�Ȃ̂͂�ނ܂��A���������̏o�ł͉�X���ׂĂ̎҂ɂ������ׂ��炴����̂ł���A���{�����̗��v�̂��߂ɂ����ׂ����ǂ��̏����̓w�͂ɂƂ��Ă��K�v�ł������̂ł��B

�@�����ҏW�����������o���_�Ɛ\���܂��傤�B

�@����Ȃ����āA�܂����{��̏[���Ȓm���Ȃ����ẮA������|��[���Ȏ��i�Ɍ�����Ƃ��낪��������ł��B�v�@ |

�@�܂��ɂ��̂Ƃ���ŁA�w�{���������|��̑�Ƃ����܂��ɁA�܂����{��ɐ��ʂ��邱�Ƃ��K�{�̏����ł���A���̂��߂ɂ��a�p������ҏW�������Ƃ͎��ɋ����ׂ����Ƃł���A�����������ł������B

�@�����Ă��̎����̕ҏW�E�o�ł��A���{�p�w�j��ɂǂ�قLj̑�ɂ��ĕs���̋Ɛтł��������Ƃ������Ƃ͉��l���F�߂�Ƃ���ł���A�܂����ꂩ�甭�W�����w�{�������[�}�����ԐړI�ł͂��邪�ߑ���{�����̏�ɑ�Ȃ�e����^�����Ƃ������Ƃ��A���{�l�̂��ׂĂ��F�߂�Ƃ���ł���B

�@�w�{���͎����̕ҏW�����������̂ňꔪ�Z�Z�N�\���\�����A���l���o�ď�C�Ɍ������B

�@���̏o�łɊւ��ẮA�č����V�~�b�V�����͒��ړ`���ɊW�̂Ȃ��d���Ƃ̗��R�ŏo�Ŕ�̉��������₵���B

�E�H���V�E�z�[��

�@���������l�̃A�����J���l�E�H���V�E�z�[������Walsh Hall Co. �̃E�H���V�������������̎�������ׂ̂��B

�@���Ȃ킿�A�����̈���o�ł̕K�v�Ȉ�̎����𗧑ւ��A�������x���Ȃ��Ȃ��ꍇ�ɁA��������K��̑����S���Ă��悢�Ƃ̐\���o���������B

�@�w�{���͎��̂悤�ɒ��V�A�~�b�V�����̎厖�ł���w�{���̐e�F�ł��������������[�ɏ��������Ă���B

�@�u�s���S�͊o��̏�ł��B�������A�����������l�̏��͂Ȃ��Ɏ������ҏW���ꂽ���߂�������܂����B

�@���̎����͎����g�̘J��̌����ł��Ɛ\���グ�Ă��悢�̂ł��B�c�c

���{�����̍z�����@��

�@���Ɏ��͓��{�l�̓y�n����z�����@�肠�āA�ꏊ�����ɂ�����@��o�����̂ł��B

�@���̘J�ꂪ�ǂ�قǂł��������A�[���ɗ������Ă����l�����邩�ǂ����A�^��Ɏv���Ă���܂��B

�@�قƂ�ǎ��N�Ԏy�X�i�����j�Ƃ��ĕҏW���Ă������̂ł��B

�@�܉�����{��̋��t��ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@�ł�����s���S�Ȃ̂͂�ނ܂���B

�@����������ɂ��S�炸�A�����Ȃ������ŏ�̐鋳���ƂƂȂ邱�Ƃł���܂��傤�B

�@��ɕK�v�Ȓ���ł����āA����Ȃ����Ă͐����̖|��͒B������܂���B

�@����͊w���҂ɂ��̌���̑啔������ɂ܂Ƃ߂Ď������̂ł���A���܂��������ׂ�������w���҂ɗ^���邩��ł���܂��B

�@���Ȃ������̐e�F�ł���A��ɂ���Z��ł����āA���̌������Ƃ��Ă����l������A����Ȏ���ł������Ęb�����܂łł��B�����Ĉ��i����j�Ԃ��Ă����킯�ł͂���܂���B

�@�ނ��뎄�̐S����̑i���ł���܂��B�v�ƁB |

|

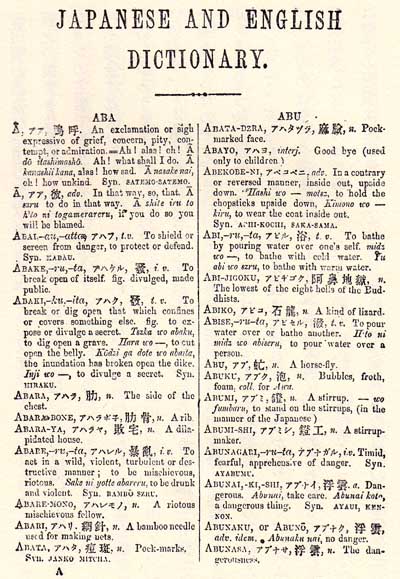

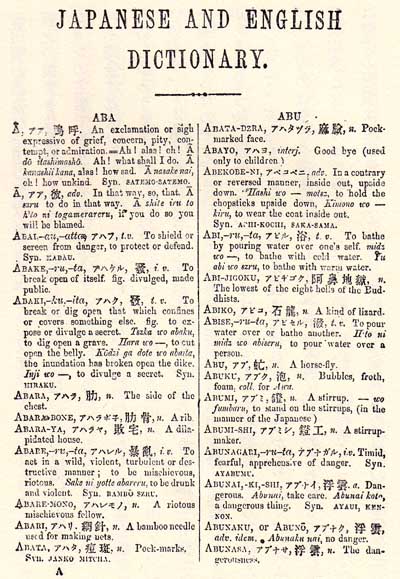

�u�a�p��яW���v����

|

�@�����ȁA�����ȃw�{��������قǗ�X����ӋC�Ɛ^���i���j�ȋ��тƂ������͂�����Ƃ��Ȃ��B

�@���N�Ԃ̘J��ƔE�ςƌǓƂƕs���̒�����̑�Ȃ鐬�ʂ������炵���w�{���̋������@���邱�Ƃ��ł���B

��C�s

�@����̂��߃w�{���v�Ȃ͊ݓc�ፁ��A��ď�C�ɍs�����B

�@����Ԃ̓^���\���ƃw�{���̗ߑ��T���G���ł������B

�@�T���G���͈�N�O�ɉ��l�ɗ��āA���e�ƈꏊ�ɐ�������悤�ɂȂ�A���̔N�̏\����\�����̋⍥���ɗ�Ȃ����B���l�̉ƂŐe�q�O�l������ĉƒ�̊�т��Ƃ��ɂ����B

�@�w�{���v�ȂɂƂ��Ă��A�ߑ��T���G���ɂ��Ă��A���l����̌̋��̂悤�ɂȂ����̂������Ȃ�ʂ��Ƃł������B

�@�w�{���v�Ȃ���C�ɍs���Ă������璆�ɁA���l�̑���������B

�@�������K���O�\��Ԃ̃w�{���̉Ƃ��{�Ï����ޏĂ��܂ʂ��ꂽ�B

�����̈��

�@��������̂��߂ɏ�C�ɍs�����w�{���̂��Ƃɂ��āA�܂����̈���̌o�܂ɂ��ď������q�ׂĂ݂����B

�@�w�{���͏�C�ɍs���Ă܂��Ȃ��ԗ��ƃ}�����A�ɂ������ĕa���ɉ������A�v�l�̎�����Ō���������B

�@�������a�C�������Ĉ���̎d���͂ǂ��ǂ��Ɛi�߂�ꂽ���̂Ƃ݂���B

�����L

�@�ݓc�ፁ�́w�����i�E�[�X���j���L�x�ɂ��c����N�\��\�ܓ��A

�@�u�a�p�Ζ������͂┼���ł�������ɂȂ����Ǝv���B

�@����g�܂Ƃ܂�h�Ƃ������Ƃ̏��̂�����܂ōZ�������B�ǂ�Q�Ė{�ł�������B�v |

�@��C�̃~�b�V����������͓�������B

�@���؏��� American Presbyterian Mission Press �Ɩn�C���قƂŁA��ɒ�����̐����Ȃ�тɃL���X�g�����Ђ�����o�ł��Ă����B

�@�ꔪ�Z�O�N�i���v�O�N�j�r�E�q�E�u���E���� Colloquital Japanese

�i���p��b�сj���o�ł����͔̂��؏��قł���B

�@���̈�����̎�C�̓K���u�� William Gamble �i�I�j�ŁA�w�{�������ɔނ̂��Ƃ��ق߂Ă���B

�@�u�K���u�����̈���Z�t�Ƃ��Ă̘r�O�ƓV���Ƃ��Ȃ�������A�S���ł��Ȃ������ł��傤�B

�@�ނ��ł����������{���̊������̕�^�ɍ��A�ꑵ���̓��{���̊����𒒂����߂��̂ł��B

�@�p��̑啶���A�A�N�Z���g�̂��Ă���ꉹ��C�^���b�N�Ȃǂ��Ȃ����A�܂���C�ł����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�K���u���������^������āA���������̂ł��B

�@���̂��߂Ɉꃕ���ȏ�����̂ł��B

�@�������Ȃ�ׂ邾���Ɍܐl�̐A���H���g���A����Ԃɔ��y�[�W�̈�������A����Ǝl�\�y�[�W�����A�`�A�a�Ƃb�̈ꕔ���ł����킯�ł��v�ƁB |

�@���N�ꔪ�Z���N�i�c���O�N�j�ꌎ��\�ܓ��A��C����̒ʐM�ɂ��A

�@�u�����͖ډ��A����Z�y�[�W�̊��ň�����ł��B

�u�p�a�v�̕��̈��

�@�ŏ��v�悵�Ă��Ȃ������u�p�a�v�̑��҂������グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@���сu�a�p�v�̕��̖��S�\�y�[�W������o�ł���܂����B

�@�a�p�̑��т͑�̘Z�S�y�[�W�ŁA�����i�p�a�̕��j�͑�����S�\���O�S�y�[�W�ɂȂ�܂��B

�@�Z������܂łɑS����������������]�ł��B�v

�@����̌o��ɂ��āA

�@�u�A�������ň�y�[�W��h�������Ă���܂��B

�@���̏����̔��㍂�̒����炱�������ł��B

�@�v���i�E�H���V�j�͐e�Ɏ��̕K�v�ȋ��z�𗧑ւ��Ă���܂����B�v |

�@�ƃw�{���͌����Ă���B

�w�^���Ւm�x�̈��

�@�Ȃ����̎����̈���ƂƂ��ɁA���l�ŔŖ�����Ă������w�^���Ւm�x����C�ɂ����ė��āA�ܐ畔������s���Ă���B

�@�@�u�K���u�����͎����O�N���܂��ɔŖɂ��Ă����������q�w�^���Ւm�x��������Ă���܂��B

�@�ނ͂��̔Ŗ���A���Ȃ藧�h�Ȋ��������܂����B

�@�K���u�����͕�^��������̂ŁA���ǂ��̗~�������͉̂��ł����{��ň�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�v |

�@�K���u���͌�A����ɗ��s���A���̐ܓ��{�l�Ɋ�������̏p���������Ɠ`�����Ă���B

�@�O�q�̃w�{���̏��ȂƊݓc�ፁ�́w�����L�x�̈�߂Ƃ�ΏƂ��Ă�ނƈ�w�A���̊Ԃ̏��������炩�ɂȂ�B

�@�c���O�N�O���Z���A�����A�悢����Ȃ�B�����Ӊp��������ɂ��Ęa����Ђ����̎������͂��߂ĔłɂȂ��ė���B

�@�O���\�ܓ��A���ӁA�ւڂ�A�f�N�V���i���̏��������B

�@�O����\�O���A���ӁA�w�{���A�Ζ��i�f�N�V���i���j�ɂ����炵���������Ă�������A�{�̂Ƃт炪�݂ɏ����悤�ɁA�悢�����A�Ƃ�������A�a�p��яW���Ƃ���B

�a�p��яW��

�@�O����\�ܓ��A�J�ӂ�B�a�p��яW���̂Ƃт炪�݂̂͂��������B�Ԋb�i���������j�ł��������A�悭�ł����B

�@���i���j�̎������i���j�ɉ��߂āA�������˂��������B�ւڂ�A�h���\�������B

�@����܂ŋv��������܂��āA���{����`�Ă���ׂ�����A����ɂ��ꂽ��Ȃ�B |

�@�ȏ�̋L�^�̓��t�̓w�{���̕��͑��z���p���A�ፁ�̕��͋���ŏ����Ă��邩�瑽���������Ă���B

�@�������ƂɊp�A�ꔪ�Z���N�܌��Ɋ��������̂ł�������܌��ɉ��l�ɋA���ė����B�w�a�p��яW���x�̃^�C�g�����ݓc�ፁ�̍l�Ăł��������Ƃ������[���B

�@���ł̏o�œ��t�́u�c�����K�V�b�i�Ă��ڂ�����j�A�ꔪ�Z���N�A���{���l�o�Łv�ƂȂ��Ă���B

�@�w�{���͞ȕl�ɋA���āA�����w�a�p��яW���x�̈���A�܂����{���ĂȂ��܂܂̂��̂��j���[���[�N�̃~�b�V�����{���ɑ���A

�@�u����͓��{�ɂ����鎄�̖N�Ԃ̐��ʂ̈ꕔ���ł��B

�@�p��̎����Ƃ��ẮA�͂��߂Ă̂��̂ł��B���݂̎���̉��ł́A���{�̂��߂ɂȂ������ŏ�̐鋳���Ƃ̈�Ǝ��͍l���Ă��܂��B�v |

�@�Ƃ������Ă���B

�@�w�a�p��яW���x�̑��ł̌ꐔ�͓�ŁA�a�p�E�p�a�����ł������B

�@���[�}���������ē��{����Â�A����Ɋ�������ѕЉ��������A����ɓK���ȉp������Ă���B

�w�{�������[�}��

�@�w�{�������[�}���͂��ꂩ�甭�W�������̂ł���B

�@���łɗp����ꂽ���[�}���͂܂��W���I�łȂ������A�����ܔN�̑��ł�������̕W�����ɂȂ�A�����\��N�̑�O�łł͂��߂ă��[�}����̕W�����̂��̂ɓ��ꂳ��Ă���B

�@���ł͈ꔪ����N�i�����ܔN�j�ɏo�ŁA��C�̃v���X�r�e���A�����ŏ��ň������A���łɊ����Ǝ�ň������Ă���B���̔ł���邽�߃w�{���̏���ƂȂ������{�l�͉��쏹�j�ŁA�a�p�̕��ɎO�猾�A�p�a�̕��Ɏl�猾�������Ă���B

�@��O�ł͖����\��N�Ɉ������A�ꖜ��₵�A�����ۑP���Ђ��甭�s����Ă���B

�@�����ܘY���w�{���̏���Ƃ��ē������B

�Ō����ۑP�ɓn��

�@��O�ł���Ō����ۑP�ɏ���A���h���i������ꖜ�~�Ƃ����Ă����j�Ă�������ׂĎŔ����̖����w�@�Ɋ�t�����B

�@����Ńw�{���قƂ������h�Ȋ�h�ɂ����Ă�ꂽ�B

�@���蓡����ː�H�������͂��ߒ��R��������L�F�Ȃǂ݂Ȃ��̃w�{���قɋN���i�����j���ĕ������L�O���ׂ������ł��������A�����l�\�l�N�i1911�j�㌎��\��������A�w�{���i���Ǝ��������Đɂ������Ď����Ă��܂����B

�k����

�@�w�a�p��яW���x�͂��̌�ł��d�˂Ď��łɋy�сA�k���ł͈ꔪ���O�N�i�����Z�N�j�A�ꔪ�����N�i������\�N�j�̓�łɂ킽���Ă���B

�@����͎�Ƃ��ĊO���l�p�̂��̂ŁA���[�}���Ɖp��݂̂œ��{�ꂪ�������Ă��炸�A���^�A�R���T�C�X�����̈��ł���B

�U��

�@���̊O�ɖ�����\�N�i1887�j��������ő��̓����ٔ����̑�^�̂��̂����邪�A���e�͑��ł̂��̂���ŕ����������̂ŁA�m���ɋU�łł��邪�A���ꂪ�܂��ł��d�˂Ă���B

�@�����ăw�{���̎����������ɂ悭���ꂽ���Ƃ������Ƃ�m�肤��ł��낤�B

�@�������疾������ɂ����ĉ��l�Ŋ����V���L�ҁA�p�l�u���b�N�̒������w�����O�E�W���p���x�Ƀw�{����]������߂�����B

�u���b�N�̃w�{���]

�@�u�ꔪ�Z���N�i�c���O�N�j�̉ăh�N�g���E�w�{���͓��{�l�̂��߁A�O���l�̂��߂Ƀw�{������������B

�@���ꑴ�̓Ƃ���{����w�ԊO�l�ɍő�֗���^�ւ��݂̂Ȃ炸�A�p����w�ԓ��{�l�ɂ�����Ɠ���֗̕���^������̂Ȃ�B

�@�����܂œ��{�ɂ���ď������ҏ����炴����A�������O�l����v�i�Ђ������𗧂j���邱�ƍ����̏�ɏo�Â�҂���������B

�@�]���܂�A���ė����̌��ۂ�e���Ȃ炵�߂���̓y���[�������̓n���X�Ȃ�ƁB

�@�]�͎v���A�ޓ��͓��{�Ə������������ɑ���Ȃ����A�����A���{�����̋��|�ɏ悶�Ē���������ɉ߂����A���l�̋��|�ɏ悶�Ď����Ȃ����ƁA���_�̎��ƂƂ͉]����B

�@����������{�l���ɒq���̖�˂��J���A�ޓ���m�炸���炴��̊Ԃɕ����̉��b�ɗ������߂�����J�Ɏ���ẮA�Đl���h�N�g���E�w�{���̉E�ɏo�Â�҂���������B�v�ƁA�܂��Ɏ����ł���B |

�@�@�@�@�@�@�܁@�V���̖|�� top

�V���̖|��

�@�w�{���v�Ȃ���C����A���āA���m�͎{�ÂɁA�����̖|��ɁA�������w�Z�̊J�݂ɁA�鋳��ɁA�܂��v�l�̌o�c����p�w�m�w�{���m�̍ĊJ�ɁA���Z�ȓ��X���Â����B

128

�@���Ƃɉ��l�͑�̂��ƂōČ��ƕ����̋C�^���S�s�ɂ݂Ȃ���A�f�Ղ͐����𒆐S�Ƃ��āA�e�n���琶���̔����≮��O�����ّ���̏��l�����荞��ŗ����B

�ŏ��̐M�Җ�엲�R

�@�O�q�����悤�Ɉꔪ�Z�ܔN�\�ꌎ�ܓ��ɂ́A���āA���̐������łr�E�q�E�u���E����W�F�[���Y�E�o���̓��{�ꋳ�t�ł�������엲�R�i�������͌������{���ł������Ƃ����Ă����j���a���o������o�v�e�X�}�����B

�@�w�{���͈�҂Ƃ��āA���V�Ƃ��ė���A���{��ŐM�̎�������A�܂����{��ŋF���������B

�@�܂��Ȃ��a���炽�܂�i���������A���������ꂪ�䂪���ŏ��̃v���e�X�^���g�̃L���X�g�M�k�ł���������A���l�ɗ�������鋳�t�ɂƂ��ẮA���̐鋳�̏����i�͂ف��萶���j���ُ�Ȃ銴���Ɗ�]�Ƃł������B

���c�ዷ

�@����ɂ��ŃL���X�g�M�k�ƂȂ������̂͒���ɂ����鐹����̂b�E�l�E�E�B���A���Y�̎w���������������Ƃ����l������A�t���y�b�L�ɓ����ꂽ�A����˂̉ƘV�E�A���c�ዷ�Ƃ��̒툻�����������B

�@���c�ዷ�͒���̏o���x���̂��ߊC����@���C��ɕ��m�����Ђ낢�����A���ꂪ�����ł��������Ƃ���A�Ɛb����C�ɔh�����Ċ����̐������w�������A����ɂ���āA�Ђ����ɃL���X�g�������������������A���܂��܃t���x�b�L�̖��������Ă��̏Z����K�ˁA���낢��L���X�g���ɂ��ċ����������A���Ɉꔪ�Z�Z�N�i�c����N�j�܌���\���A�t���x�b�L�̉ƂɂĈ����Ɩ{���i���Ƃ́j�ƂƂ��Ƀo�v�e�X�}���������B

�@���̂��Ƃ̓_�b�`�E���t�H�[���h�E�~�b�V�����{���ɑ�Ȃ�Z���Z�[�V���������������B

�@���{�����ɑ����]�Ə������Ƃ�^�����B

�ϔ��قƒv����

�@�t���x�b�L�͒���̍ϔ��قƍ���˂̒v���قƂ�����̊w�Z�ŐN���m�������炵�A�p��E�����E�������@�E�A�M�u���Ȃǂ������A��G�d�M�E������b�E�����ѓ��E��q��蓙�A��N�A�������{�̗v�H�̐l�ƂȂ����҂��t���x�b�L�̎w�������������Ƃ͂��܂�ɂ��L���ł���B

���l�p�w��

�@���l�ɂ����Ă��A�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA���v��N�Ƀw�{���̊����Ǝw���ɂ���Ė��{�͉^�㏊���ɉ��l�p�w�� Yokohama Academy ���J�݂��A�r�E�q�E�u���E������Ƃ��Ă��̎w���ɓ���A��A�o���[�^���\������уw�{�����Q�����Ďw���ɓ������B

�@���X�̐����ŁA���k���O�`�l�\�l�������B

�@�^�㏊�̖�l�₻�̑��ʖ��u�肷����̂������������B

���{�v���e�X�^���g����̑�����

�@�w�{���v�Ȃ̐鋳�t�قƎ{�Ï��́A�����Ƃ��Ă͐ݔ��̓_�Ŕ�r�I�������Ă�������A���l�ɂ�����B��̃v���e�X�^���g�̗�q���ƂȂ�A�鋳�t�قƂ��Ȃ�A�����ň������w�Z�܂ŊJ�n����Ă����B

�@�^���\���ƃW�F�[���Y�E�o���Ƃ̓w�{���̂Ƃ���ňꔪ�Z�Z�N������j���ɃL���X�g���̗�q���s���A�o�Ȏ҂͂킸���A���Ϗ\��l�ʂł��������A���{�̃v���e�X�^���g����`���̏�ɂ����ďd�v�ȑb�ƂȂ����B

�@���Ĉꔪ�܋�N�\�ꌎ�̑�����������_�ސ쐬�����Ő鋳�t�ƊO�l�L�u�Ƃōs���Ă������j��q�́A�r�E�q�E�u���E���ɂ���Ďi������Ă�������A���̂����炻��͌�������I�ȗ�q�̓`���Ƃ��Ď�������ė����B

�u���E���@�̉ЂƎl�������̌��e

�@�u���E���͈ꔪ�Z���N����̉ЂŁA�����|��̌��e�₻�̑��̕����A�ƍ��������Ď����A�悤�₭�A�l�������̂����A�}�^�C�`�ƃ}�R�`�̌��e�������A���{�l�̗F�l�ɑ݂��Ă������̂ŏĎ���Ƃꂽ�B

�@�u���E���͂܂��Ȃ����N�܌��A�����J�ɋA���Ă��܂����B

�@�_�b�`�E�~�b�V�����̃W�F�[���Y�E�o���ƒ��V�h�̐鋳�t�^���\���̓w�{���{�Ï��ň������̗�q�s���邱�ƂƂȂ�A�����A�Ă��c�����}�^�C�`�ƃ}�R�`�̌��e���Q�Ƃ��āA�o���E�^���\���ƃw�{���ƂŃw�{����Ő����|��̎d�����͂��߂邱�ƂɂȂ����B

�@�w�{���ɂ��Ă݂�ΐe�F�u���E���Ƌ������Đ����|��̎��Ƃ�i�߂Ă������Ƃ��Ă������A�u���E���̋�������͈ȏ��l�̐鋳�t�Ƌ��͂��Ė|�Ƃs����O�Ȃ������B

�@�w�{�����m�̓��{�鋳�̖ړI�͑��ɐ����̖|��ł������B

�@����Ȃ����Ă͐鋳�̎g���͉ʂ���Ȃ��Ƃ������Ƃ�Ɋ����Ă����B

�@�w�{�������{�ꌤ���Ɓw�a�p��яW���x�̏o�łɔ��N��v�������̋�S�Ɠw�͂��A�v����ɐ����̖|��ւ̏����ɂ����Ȃ������B

�@���������̎���͏I�����B

�u�邠���O�v

�@�����āA����͂܂��Ɂu�邠���O�v�ł������B

�@�u��͂ӂ��āA���͋߂Â��v�A�q�m�i�������x�����j���ł��܂Ɏ��Ă����B

�@�����̖��͂�Ԃ�A���압�����x�̕���͋߂��A���m�����ւ��ɖ]�i���傤�ڂ����҂��]�ށj�͐S������{�l�̋����ɂ߂��߂������B

�@�����J���̔g�͈�ʑ�O�̒��ɂ����悹�������B

�@�F�E���E�y�E��̗Y�˂͓��얋�{�̐��͂ɑΗ����������B

�@�������̃X���[�K���͈�]���āA�����^������吭��҂ւƕς����B

�@���B�˂��A�F���˂��A����˂��A�F�{�˂��A�p�Ăɗ��w����h�����Ă����B

�@���ɂ̊J�`�ƂƂ��ɗY�˂̊O���f�Ղւ̔M�]�A���{�Ƃ̗��Q�̏ՓˁA�u�m�̈Ö�A�����̍����A��������������̈��ϊv�̒��ɂ����āA�w�{���͐V��������̌�����݂Ƃ߂��B�鋳�̋C�^�͋}���ɂ��܂��Ă������Ƃ@�����B

�@�w�{���m�ɂ�������{�l�̗�q�A�{�Ï��ɂ�����L���X�g�������q�w�^���Ւm�x�̔z�z�Ɛ���̌f���A���҂̂��߂̃L���X�g���̐����A�w�{���m�̃o�C�u���E�N���X�A�������w�Z�̌��J���A�������{���{�ɂ͂��鏊�Ȃ��s����悤�ɂȂ����B

�@�]���ăw�{�����m�̒��S����̔O��͐����̖|��Əo�łƂł������B

�@���m�̐S�͂������̈ꎖ�ɏW�������B���������ォ�琹���|��̋����ψ������咣���Ă������F�A�r�E�q�E�u���E���̋A���́A�w�{���ɂƂ��đ�Ȃ�Ō��ł������B

�@�o���ɂ��Ă��A�^���\���ɂ��Ă��A������ɂ��킵���Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�����̐������w�{���m���̊Ԃœǂ܂�Ă����B

�@�����݂̂Ȃ炸�A�w�V���k���i������j�x�ɂ��Ă��A�w�_�����_�x�ɂ��Ă��A�w�_�j�i�т傤���キ�j�ⓚ�x�ɂ��Ă��A���̑��w�������@�x�w�A�M�u���x�w�n���S�u�x�w�n���}���x�@��������������ɂ�����v���e�X�^���g�鋳�t�̒�����̒���ł����āA����炪�����̉䂪���ɑ����A������Ēm���K���ɂ�܂�Ă����B

�@����ł̓��M���X�Ƃb�E�l�E�E�B���A���Y�A���l�ł̓w�{���ƃu���E���Ƃ��A����犿���̒�������R�ɂ�ނ��Ƃ��ł��A�����̖|��ɂ�����A�ܘ_�V��̓M���V����̌��T�ɂ��������ǂ��A�����̐����ɏ������Ė�����A������𗝉�������ɓ��{��̌��s���w�{���ƃu���E���łȂ���Ώ[���ɖ|��̑�Ƃ��ʂ����Ȃ������B

�����ψ���̎咣

�@���Ƃɓ��{�ɗ��Ă��痼�l�͐����̌l����Ȃ�ׂ������āA�ݓ��e�h�鋳�t�̋����ψ����W���i�Ђ傤�ڂ��j���Ă����B

�@����ł��邩��A����������ɕč����������̏��ʂŗ����`���ɏ]�������x�b�e���n�C���̐����̖|��ɂ��ďЉ����A�܂��A���̌㉡�l�R��Ɉڂ����o�v�e�X�g�h�̃S�[�u���̌l��ɂ��Ă��A�w�{���ƃu���E���̍l���ł́A������������̌l��������ē��{�ɂ����鐹���|��̕W���Ƃ��ׂ����̂ł͂Ȃ��A�ǂ��܂ł��A�����ψ���������Ă��ׂ��ł���Ǝ咣���Ă�܂Ȃ������B

�����a��̎j�I�w�i

�@�����ŏ����w�{�����痣��A�����a��̗��j�I�w�i�Ƃ��ĊC�O�ɂ����鐹���a��̎j�����q�ׂĂ݂����B

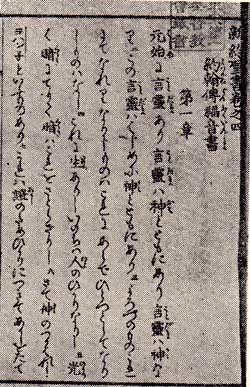

�@�����a��̗��j�́A�؎x�O����ɐ����̕������������A�ߑ�v���e�X�^���g�鋳�j��A�ŏ��ɓ��{��ɖꂽ�V���̈ꕔ�́A�ꔪ�O���N�i�V�۔��N�j�P���[�V���K�|�[�����ď��@�ł́w���n�l�����V�`�x�Ɓw���n�l�㒆�����x�ł������B

�M���c���t��

�@�S�ѕЉ����ŋɂ߂ĕs���S�ȓ��{��ł��邪�A���{��ɖďo�ł��ꂽ�ŏ��̂��̂Ƃ��ĈӋ`������B

�@���̏����o���͂����ł���B

�@�u�n�W�}���j�J�V�R�C���m�S�U���A�R�m�J�V�R�C���m�S�N���N�g���j�S�U���B�v�@

�@����͈ꔪ�N���m�ɗ����I�����_�`������̐鋳�t�Ō��ϓ։�̐鋳�t�ƂȂ����h�C�c�l�J�[���E�t���h���b�q�E�M���c���t���m Karl Friedrich Gutzlaff

�i�s���A���͑P���Ə̂����j���}�J�I�ŁA�Y�����{�l�̏��͂āA�ꔪ�O�Z�N���Ɂw���n�l�`�x�Ɓw���n�l�㒆�����x��a�āA�V���K�|�[���̃A�����J���E�{�[�h�E�~�b�V����������Ŗؔň���������́A�ꔪ�O���N�܌����s�A�啔���A�}�J�I�ɑ���͂���ꂽ���c�����������Ƃ݂��A�ꔪ�l��N�A�w�{�����V���K�|�[���Ō����ăj���[���[�N�ɑ������B

�����\�������q

�@�w���n�l�����V�`�x�̏o�łƂ͒��ڂɂ͊W���Ȃ����A���N�ꔪ�O���N�����\�����̓��{���q�͐F�X�̈Ӗ��œ��{�v���e�X�^���g�j�Ɋ֘A��L���Ă���B

�@���̃A�����J���D�œ��{�ɑ��҂���悤�Ƃ����̂��A���l�̓��{�Y�����ŁA���O�l�͉��g�E��g�E�v�g�ŁA���̂����ꂩ���M���c���t�̐����a�����`�������̂ł���B

�@�܂����̃����\�����ɘ����Ă����鋳�t�̓M���c���t�ƁA�r�E�E�F���X�E�E�B���A���X�ƁA�s�[�^�E�p�[�J�[�ŁA�Ƃ��ɂ��̃E�B���A���Y�̓����\�����A�q��A�}�J�I�̃~�b�V����������ŕY�����{�l�𐢘b���Ă����B

�@�����ă}�^�C�`�Ƒn���I�Ƃ�a���B

�@�����ɂ��Ă͏]�����̌��e�����l�̂łq�E�u���E���ɓ͂���ꂽ�̂��A�u���E���̉Ƃ̉ЂŏĎ������Ɠ`�����Ă����B

�@�������\��`�O�N�O�A��B�ł��́w�}�^�C�����`�x�̌��e���������ꂽ�B

�@��L���l�̓��{�l���l�l�͓V���̑D���ŁA���\���ɗ�����A��������}�J�I�̃M���c���t�̂��Ƃ֑���ꂽ���́A�����E���O�Y�E�F���Y�E�͏��ŁA���̂��������͊m���ɃE�B���A���Y�̉��œ����Ă����炵���A�������ꂽ���e�́w�}�^�C�����`�x�̍Ō�̃y�[�W�Ɏ��̔@����L������B

�r�E�v�E�E�B���A���X��}�^�C�����`

�@�@�@�@�}�^�C�����`��

�@�@�����O�E�N�����g���A����

�@�W�C�T�A�X�ꔪ�܁Z�N�\�\���c����

�@�@���{��㍑�͐K���������@���� |

�E�B���A���X��u�n�������`�v���e

|

�@���̃}�^�C�`�̌��e�͉��l���ʂ���o�����̂��A���ځA�����̎肩�璷����ʂɓ`��������̂��A�����łȂ�����ǂ��A�ƂɊp�A�E�B���A���Y�̓��{���̌��e�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��B

�y�b�e���n�C�����m�����J�`��������

�@���ɏq�ׂȂ���Ȃ�ʘa���́A�����C�R�`���� Loochoo Naval Mission �Ȃ�p���C�R�m���̗L�u�őg�D���ꂽ�����`���̃~�b�V��������ꔪ�l�Z�N�A�����ߔe�ɔh������ė����n���K���A����̃��_���l�A�y�b�e���n�C�����m Jean W Bettelheim

�i�����߁j�̖�o�������̂ł���B

�@�y�b�e���n�C���͓ߔe�̌썑���ɏZ���A�������{�̖W�Q�������ē`���͐������Ȃ��������A�����|��o�ł͈ꕔ���������B

�@�ꔪ�l�N�܂œߔe�ɂƂǂ܂�A�A�����J�ɍs�����{��̐�����|�Ă������A�ꔪ���Z�N�i�����O�N�j���������B

�@����ő`����́A���J�`�������E���n�l�`�������E�������s�^�E�ۜ���n�l���ňꔪ�l�N���`�Ŗؔň�����ꂽ�B |

�����ꐹ��

|

�@�����̓M���b���t��́w���n�l�����V�`�x�Ɏ������̂ŁA���Љ����ŗ�������ł���B

�@���͈ꔪ�ܔ��N�i�����ܔN�j���`�ň�����ꂽ���J�`�������ŁA����ΏƓ��{��ł����āA���{�A���͑O�������L���B

�@����͉p����������`���ݒʐM���ł������W���[�W�E�X�~�X George Smith�i�l���j�\�\�������`�̐�����鋳�t�Ń��B�N�g���A�̎i���\�\������Ƀx�b�e���n�C����K���A��A�ꔪ�Z�Z�N��ɂ͒���ɂb�E�l�E�E�B���A���Y�A�_�ސ�Ƀw�{���E�u���E����K�˂����A���̃X�~�X�i�������{�ɗ��邽�ߌܕS����������������̂ł���B

�E�B�[����

�@�Ō�̂��̂́A���{��́w���n�l�`�������x�A�w���J�`�������x����сw�g�k�s�`�x�ŁA����̓x�b�e���n�C�����セ�̌��e���⑰����E�B�[���̊w�҃t�B�c�}�C�A�����ɑ���͂��A�O�����͖����Z�N�i1873�j�ɁA�g�k�s�`�͖������N�i1874�j�ɃA�h���t�E�z���b�n�E�[������o�ł��ꂽ���̂ŁA�E�B�[���łƂ��Ēm���Ă���B

�@�傫���͋ɂ��������A12�~17.4cm�S���������A�y�����ł����ꂽ�������g�p���Ă���B

�@�E�B�[���ł��o�ł��ꂽ���A��q�S����s���p���؍ݒ��Œʖ�̐V��������ɂ����炵���B

�@�O�q��������ΏƓ��{���́w���J�`�������x�́A�W���[�W�E�X�~�X�i�����ꔪ�Z�Z�N�A���{�ɗ����̍ہA�S�������Q���āA����Ɛ_�ސ�̐鋳�t�ɔz�z�����Ɠ��i���́w���{�؍ݏ\�T�ԁx�ɋL����Ă���B

�@���̊O�Ƀp���̓��m�w�ҁA���I���E�h�E���j�[ Leon de Losny

���ꔪ�l�N�i�������N�j���{��̕��̂��߃M���c���t��́w���n�l�����V�`�x��͂Ɓw���n�l�����x�Ƃ��y�����ł����ĐΔň���o�ł��Ă���B

�@���ݓ��{��������Ɉ���ۑ�����Ă���B

�@�ȏオ�C�O�ŏo�ł��ꂽ�a���̈ꕔ�ł���B

�@���͓��{���n�Ŗꂽ�l��𗪏q���Ă݂����B

���n�ɂ�����l��

�@�ŏ��ɓ��n�ŏo�ł��ꂽ���̂̓W���i�T���E�R���t���́w�}�^�C�������x�ł���B

�@�u�����l�N���������@�`���t�S�u���v�Ɗ����ɏ����Ă���B

�S�[�u���A�}�^�C������

�@�S�[�u���͑O�ɂ��q�ׂ��悤�Ƀy���[�̊͑��̈ꐅ���Ƃ��ĉY��ɂ���ė������A���`����悹�ė����Y�����呾�Y�̐g������l�ƂȂ�A�č��֘A��čs���A�ꔪ�Z�Z�N�i�������N�j�l������A�呾�Y�Ȃ��t���[�o�v�e�X�g�E�~�b�V�����̐鋳�t�Ƃ��Đ_�ސ�ɏ㗤�����B

�@�������̋����ɏ��Ɖ������ĂĐ����������A��k�푈�̂��ߓ`�������̑������₦�A�C������Đ������A�Ȃ͕a��A���h���̓R�����ɂ������Ď��ʂƂ������A���ɋ��ƕn��̒��ŐV���̘a����u���A�����l�N�Ɂw�}�^�C�������x��ؔň�����āA�؎x�O�����ɂ�������s�����B

�@������e�\�Ŋw�B�͐������A�ނ̕����I��M�ƕv�l�̒�i�Ȑl�i�ƌh�i�Ƃɂ��炰���A�s���S�Ȃ�����{���n�ɂ����Đ����A�}�^�C�`�̘a��o�ł̊@�i���������j���������Ƃ͐����a��j��傢�ɔF�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�r�E�q�E�u���E����l������

�@�������A�r�E�q�E�u���E���͈ꔪ�Z���N�i�c���O�N�j�A�n���L�Ǝl�������̖|������A���ɕ��������̃}�^�C�`�ƃ}���R�`�͎l������������ƃu���E���͉p����������̎G���ɕ��Ă���B���̈�߂͂���ł���B

�@�u���N�̌܌��������{������O�ɁA�l��������|���B

�@�O�͎l��A���Ƃ͓̓������������B

�@�Ȃ��A�n���L������Ɩ��B

�@���N�l�����̉Ƃ��Ă����Ƃ��A�������L�^���݂ȉΎ��łȂ����Ă��܂������A��`�O��O���������B

142

�@�K���}�^�C�`�ƃ}���R�`�Ƃ́A�ǂ݂����Ƃ������{�l�̗F�l�ɑ݂��Ă������̂ŏ��������B

�@���̓����͎l����������B�K���ɂ����p����悤���{�ɂ���鋳�t�̎苖�ɓn���Ă������v�ƁB |

�@�Ȃ�����Ɋւ��w�{���͈ꔪ�Z���N�Z����\������l����̏��ȂŁA

�@�u�u���E���͂��̉Ƃ��Ď�����O�ɁA�������A�l�������̖|������Ă������悤�ł����B

�@�������}�^�C�`�ƃ}���R�`���������������̂ł��B�v

�@�Ƃ͂����肻�̎�����F�߂Ă���B

�@������l�̋L�^�ɂ���Đ����a��j�̂��̓_���Ȃ킿�u�Ď������v�Ƃ̎����������ꂽ�̂͊�������Ƃł���B

�w�{���̐����|��

�@�ȏ�������Đ����a��̗��j�I�w�i�������A�w�{���̐����a��ɂ��ďq�ׂ����B

�@�w�{�����{�Î��Ƃ⎫���̕ҏW�₻�̑����{�l�̋���ŖZ�������Ă����Ԃɂ��A�V���̕������̖�������߂Ă����B

�@�u�}�N�C�`�������̖|��ɒ��肵�A���Ȃ薞���ɂ��̎d�������Ă���v�ƈꔪ�Z�O�N���̏��Ȃɂ����Ă���B

�@�܂��ꔪ�Z�l�N�i�������N�j�\����̕č���������̏��ȂɂāA

�@�u���͐����̊e���̌����Ɩ|���N�ȏ�ɂ킽��A���{��̋��t�ƈꏏ�ɖ����̎d���Ƃ��Ă����̂ł��B

�@����ɕ������̈��镔�����`�O�x�|�����܂����B�����������܂��s���A�������ɕ������̈��镔��������ɂ����A����������Đ����S�����������悤�ɓw�͂������Ǝv���܂��v�@�ƁB

�@���̍��͂܂������̖|��Əo�ł͍��@�ɒ�G����̂ŁA�����ǂނ̂����{�l�ɂ͊댯��`���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@����Ńw�{���͎��߂̓�����҂��Ă����B

�@�ꔪ�Z�Z�N�㌎�l���A�č���������Ɉ��Ă��w�|���̏��Ȃɂ́A�S�[�u���̒P�Ƃ̐����̖|������F���邱�Ƃɔ����āA

�����|��̋����ψ���

�@�u��������o�ł̌�����L������{�ꐹ���̖|��́A���Ȃ��Ƃ��A���̓`���n���i���{�j�ɂ�����命���̐鋳�t�̐��E�ɂ���āA�M����ɒ�Ă���A�o�����邩����A�����̋����ψ��̘J��̌��ʂɂ��ׂ��ł���Ƃ�����ӌ��ɑS���^�����鎟��ł��B�v�Ə����Ă���B

�@�����āu���ǂ��͊e�X�P�ƂŖ|�Ă��܂����A�߂������ɂ͋����Ő����ɂ��̎��Ƃɒ��肵������]�ł��v�Əq�ׂ��B |

�@�w�{���̐����|��̕��j�͋��h�I�łȂ����ƁA������v�ł�邱�ƁA���ꂩ�當�͂������ɗ��ꂸ�A�����܂���̕��͑̂Ƃ��ׂ����Ƃ��咣���Ă���B

�@���̓_�ł̓S�[�u����A�����Z�N�ɗ��Đ����|����n�߂��o�v�e�X�g�h�̃l�U���E�u���E���ƈӌ����قɂ��Ă����B

�@�c���O�N�܌��ɂr�E�q�E�u���E�����A�����J�ɋA���Č�A�w�{���͂��̎{�Ï��ŁA�O�L�u���E���̌��e���{�Ƃ��ăo���E�^���\���Ƌ��Ɂw�}�^�C�`�������x�̖|��ɏ]�����A�����̓��J���i�b�E�l�E�E�B���A���Y�ƃt���x�b�L�̂��Ɓj�ɑ���A�����̏セ���ؔň�����A���ꂩ�瑼�̕������̖|��ɂ��]���������ƍl���Ă����B

�ېV����̐鋳����

�@���������������ېV�̈��ϊv�ɍۉ�A���얋�{�̕����Љ�͕���A���R�c��͑吭���҂��A�����V�c�̂��Ƃɉ������ÂƂȂ����B

�@���������H�����̐�͂���A�����h�̊e�˂͖��������̈ӂ�\�����A���悢�擢���̌R�������č]�˂Ɍ����Ƃ����ϊv�ɂƂ��Ȃ��헐�͂����������������B

�@�����������Ƀw�{���������̐���ɂ��Ċe���ʂ���̏��������āA�ېV�̕ϊv�Ɛ헐�̌�A�V�c�𒆐S�Ƃ��閾�����{�̋ߑ㍑�Ƃ̐����@���A�鋳����l���������B

�@����ł��̏Z��~�n���̌Â��{�Ï��͎��͂����ĐV�������m���̐鋳�t�ق����āA�V�{�Ï�����q�������āA�ʂɕa���܂ł��Ă���j�ɐi�B

�@��������q�ɂ����{�l���W���Ă���悤�ɂȂ�A�^���\���ƃo���Ƃ͔M�S�ɓ��{�l�̋����ɂ����Ă����B

�@�����҂��N��A�ꔪ�Z���N�i�������N�j�l���̏��Ȃɂ��A���Í������؊шꂪ��������������Ƃ������Ă���B

�@���V��`�̃w�{���̍l���Ƃ͈ق��Ă͂������A�o���̖����h��`�̓��{�����Ƃ�������`���̒n�Ղ������Œz���������B

�@�؎x�O���̍��D�͂܂��P�p���ꂸ�A�������{�ɂȂ��Ă��A����Y��̐؎x�O�M�k�̔��Q���������āA���E�e���̗^�_���h�������B

�ÁE�T�K�������ʂւ̑D�̗�

�@�����������ɁA�w�{���v�Ȃ́A���炭���{���痣��A�x�{�ƋC���̓]���̂��ߑ����m�D�D��Ђ̃w���}�����ɂđD���̃t�F���u�X�̍D�ӂŁA��������㌎�ɂ����āA�ÁE�T�K�����i�����j�E�ڈ̕��ʂɘZ�T�Ԃɂ킽�藷�s�����ė����B

�@�w�{���͈�҂ł���������Ċ��̋x�{�Ƃ������Ƃɂ����X���ӂ��Ă����B

�@�V��������̐鋳����A�����|��̏����A����`���̂��ƂȂǁA���̑D�̗��ōl�������Ƃł��낤�B

�j���[���[�N�s

�@�܂��Z���Ԃł��������A������N�i1869�j���X�P�g�j���[���[�N�ɍs���A�č����V�~�b�V�����{���Ő鋳�̕����āA����̕��j�ɂ��Ă����c�������̂Ǝv����B

�@�w�{���͊�Ȉ�ł��������A�ގ��g�͂������Ꮎ�ɂȂ��ł����B���̗��s�ł��A������ɊႪ��邢�Ƃ��ۂ��Ă����B

�@�����Z�N�Ƀw�{�����j���[���[�N���o�����ē��{�ɗ��q�������Ƃ������A����đ嗤���f�S���͕~�݂���A�y�����D�Ԃ̗����Â��邱�Ƃ��ł����̂ŁA�w�{�����c���A�����J�̔F����V���������B

�A�C��̎d��

�@�Z�����̕č��̗��s����A���Ă݂�ƁA�d���͎R�ς��Ă����B�{�Ï��͐����A��w���͑҂��Ă����B

�@���V�~�b�V�����̐鋳�t�^�t�\���X�Ɠ����z�n�̒n���ׂɍs���A�����ɂ�����鋳�̒n�Ղ���悵���B

�@���ꂩ��ꎞ�����̖]�݂���������Ɠ`����ꂽ�r�E�q�E�u���E�����Ăѓ��{�ɗ��āA�V���ɍs�����ƂƂȂ����B

�@�w�{���͐����|��̎d���𒅁X�i�߂Ă����B

�@�����O�N�ɂ�

�@�u���J�`�͔��Ζ|�A�}�^�C�`�E�}���R�`���I��A���J�̐鋳�t�ɑ����Ă��̐R�������Ă��炤���ߖډ��ʂ��Ă���B�v�@�ƕA�����|��̌��e�̕M�ʂ̂��߁A��l�̓��{�l�i���쏹�j�̂��Ɓj���ق����Ƃɂ����B

�@�Ȃ����j���ɂ͊O�l�̂��߂ɉp��̗�q���s�������A�u���E�������l�ɗ��Ă���A�p��̗�q���ɂ䂸�����B

�@�܂��w�{���͓��{�l�̂��߂ɐ����̌������s�����B

�@�u�L���X�g�̐��������X�ƁA�������A�Â��ɂ��̓��{�̍��y�ɐi�W���čs�����Ƃ�]��ł���܂��B�v

�@�Ƃ��̍��~�b�V�����ɏ��������Ă���B |

�r�E�q�E�u���E��

�@�����ŏ������r�E�q�E�u���E���ɂ��ď����L�������B

�u���E���̏C���ً��t�̏A�C

�@�u���E���͉��l�C���ق̉p�ꋳ�t���ق���A�~�X�E�L�_�[�i�t�F���X���w�Z�̑n���ҁj�Ȃ��A�����O�N���牡�l�R�����ԂɏZ���A�w�{���Ƌ��ɐ����|��ɓw�߂邱�ƂƂȂ����B

�@�������N����u���E���́A�V���|��̋����ψ����Ƃ��ăw�{���E�O���[�c�O�l�����S�ƂȂ��Ė|��ɂ�����A���쏹�j�E���R���g�E�����ܘY������ƂȂ�A��[���V�����Q�������B

�@�u���E���͖����Z�N�A���l�C���ق̉p�ꋳ�t�̔C�݂��A���N���\�N�܂ŁA����ɂĐ_�w�m���J���ē��{�l�̃L���X�g���̋��E�̗{�����v�����B�u���E���m�͂���ł���B |

�u���E���m��

|

�@�����\�N�A�����z�n�Ɉ�v�_�w�Z���ݗ����ꂽ�̂ŁA����ɍ������A�u���E���͘V��̂��ߖ����\��N���{�������āA�̋��j���[�E�C���O�����h�ɋA��A���\�O�N�V���a��o�Ŋ����̓d��ɐڂ��A���ӂ������������B

���쏹�j�̂���

�@�w�{�����m�̐����a��ɂ��ẮA���̏���ƂȂ������쏹�j��Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@����͖����ېV�̕ςɂ����A��쏲�`���ɉ����A���R�Ɛ�����������炸�A�������N�܌����Ԃ�A�i�쉫������Պۂɘ�����Ŕ��قɌ������B

�@�r���\���J�ɂ����A�Y�����Ĉɓ��̉��c�ɂ��A�����`�ɓ���A�Ђ����ɓ����ɋA��A�Q�X�Ƃ��đr���i�������j�̌��̔@�����܂悤�����ɁA�����l�N�̏t�A���l�̏���`�V�i�悵�₷�j�̐��b�ŁA�w�{�����m�̓��{�ꋳ�t�Ƃ��ē������ƂƂȂ�A�����n�O�\��Ԋق̃R�b�N�����Ɋ������g�ƂȂ����B

�@����͘a���̊w�ɒʂ��A���͂��悭���A�܂����h�ȏ����̐l�ł������B

�@�w�a�p��яW���x�̑��ł̒����������`���A�܂������̖|��ʼn��܂ŏ������ꂽ�B

�@�����l�N�\�A�w�{�����m�������Ĕł̂��߁A��C�ɕ����ɂ��ẮA������r�E�q�E�u���E���ɑ���B

�@�u���E���̓����������A�o���̐����������āA���Ɍ��S���Ė����ܔN�i1872�j�̉āA�u���E�����o�v�e�X�}���邱�ƂɂȂ����B |

���쏹�j

|

�@���̎��A���x���������r�E�E�F���X�E�E�B���A���Y����Ȃ����B

�@�w�{�����w�a�p��яW���x�̑��ł��������ď�C����A���ė��āA���̗�q�ɗ�Ȃ����B�ꔪ�l�O�N�}�J�I�Őe�����w�{�����}�������̋��F�E�B���A���Y�ɉ�A�����̏�ւ�����̂��������B

�@�E�B���A���X�������\�������q�����̂��ƁA�܂��y���[�̒ʖ�Ƃ��ĉ��l�ɗ������ƂȂǂ����A�ꓯ�ɐ[��������^�����B

�w�{���E�u���E����

�@�w�{���ƃu���E���̋��͂ʼn��삪�ʼn��������ďo�ł��ꂽ�����ɂ́A�����ܔN�i1872�j�w�}�R�`�������x�Ɓw���n�l�`�������x�A�����Z�N�i1872�j�w�}�^�C�`�������x������B

�Ŗ؎t��t�����q

�@���̔Ŗ����l�͉���̒m�l�̈�t�����q�ł������B

�@��t�͉���ɗ��܂�ĔŖ������A�����͂܂��؎x�O���̎���ł����������X���X�i���傤���傤�j�Ƃ��Ė锼�Ђ����ɂ�����s�����B |

|

|

|

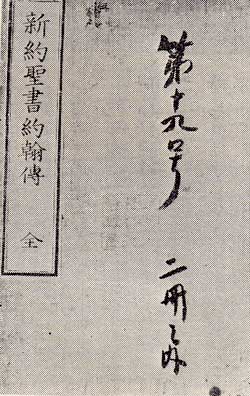

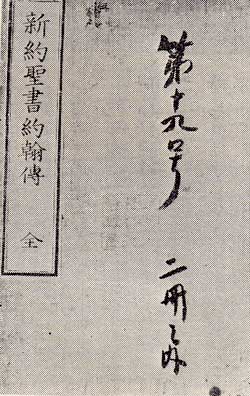

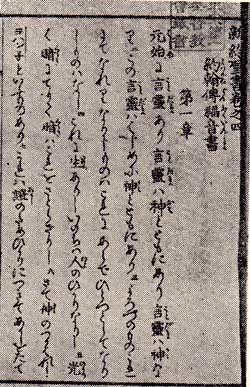

�w�{����w���n�l�`�x�̕\���i���j�Ƒ��y�[�W |

�@���������^���ȓ�������N�A��t���w�{���̂��Ă��Z�g������̐M�k�Ƃ����A�̂�����Ƃ��Ȃ�Ɏ��������̂Ǝv����B

�@�w�{���Ɖ���Ƃ̗F��͒��������A�w�{�����ӔN�č��ɋA���Ă�����A����̒��j���앐�V���������w�@���ƌ�A�č��Ɋw��ŕa�������Ƃ��A���F�̗F���Y�ꂸ�A���̈�[���C�[�X�g�E�I�����W�̕�n�ɑ���A�w�{���̎q�����̕�O�ɍ������R�����Ă��B

�@��N���͕č��ɍs���w�{���̈�Ղ�K�ˁA���̕�n�Ƀw�{����Ƃ̕���Ƃނ�����Ƃ��A���̖T��ɂ����̉��앐�V���̕����݂āA�w�{���̗F���������Ǝv�����B

�č����g�ق̒ʖ̌�

�@�����l�N�̂��Ƃł��邪�A�w�{���͈ꎞ�A�č����g�f�����O C. E. Delong �̈˗��ɂ��č����g�ق̒ʖ��������A���̖�ڂ��K�������`����A�v�łȂ��̂�m��A�܂��V��������̓`���ɖZ�����̂ł�������C�����B

�@�������č����g�̐e�C����̂��߃w�{���͒ʖƂ��Ė����V�c�ɔq�y�����悤�ł���B

�@�Ȃ����m�͓��{�ɗ��������疲���i�ނсj�ɂ��Y�ꂸ�\�O�N�Ԏ��̗���̂�҂��Ă����u���{�̓V�c�������[�̌��v������Ɩ����ܔN�\�����Ȃ���ꂽ���Ƃ́A�w�{���ɂƂ��đ傫�Ȋ�тł������B

�@�܂��A�����ܔN�O���\���ɂ͉��l�ɓ��{�����n������A���{�l�M�k�ɂ���Ė����h�̃L���X�g��������ɏ��߂Đݗ������悤�ɂȂ����B

����鋳�t��c

�@�w�a�p��яW���x�̑��ł������A�㌎��\���ɂ́A�����n�O�\��Ԋقɂăv���e�X�^���g�e�h�̐鋳�t�\�l�����W�܂�A�䂪���ŏ��̐鋳�t��c���J����A

�@�i��j�����|��̋����ψ���I�肷�鎖�A

�@�i��j�_�w������������ƂƂ��鎖�A

�@�i�O�j�������������������h�̓��{������S���ɋy�ڂ����ƂȂǁA�ȏ�O�̓_�����肳�ꂽ�B

�@�w�{���͏��߃W�F�[���X�E�o�����q�t�́@�u���{�����v�@�̖����h��`�ɂ͔��ŁA�������N�ɂ̓��[�~�X�Ɖ��l���V�����g�D�����ʂł������B

�@�����������\�N�A���{���v����`������Ă���A�ނ��덇����`�ɌX���A���h�̕��h��`�͓��{�̓`���ɂ͓K���Ȃ����Ƃ�F�߂�悤�ɂȂ�A��v����Ƒg������̍����^���ɂ��Ă��A�D�ӂ������Č}����悤�ɂȂ����B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�����ܔN�ɂ͐؎x�O������͂܂��P�p����Ă��Ȃ��������A���������ĕ����J���̔g�ɂ�����A���{�l�̃L���X�g������g�D����A�������ꕔ���ł͂��邪�o�ł���A�����̐�����w�V���茴�x�Ȃǂ���܂�A���{���́w�^���Ւm�x�͔z�z����A�w�{���́w�O�v���x���ؔo�ł���Ď{�Ï��Ŕz�z�����Ƃ�������ŁA�ƂɊp��̐V����������悵���̂ŁA�w�{���v�Ȃ��ꃕ�N�̋x�ɂ����āA���B�܂��ŁA�č��ɋA�����B

�؎x�O���̍��D�̓P��

�@�w�{�����j���[���[�N�ɋA���Ă���܂��Ȃ��A�����Z�N�i1873�j��\�l���A�������z���A�؎x�O���̍��D���P�����ꂽ�B

�@���悢��L���X�g���`���̋C�^��������Ƃ���ɓ����ė����B

�@�����z�n�ł̓^���\���������{����������ݗ����A�J���\���X�͒z�n��w���J�Z�����B

�@�r�E�q�E�u���E���͎R�����Ԃ̎���Ő_�w�m���J�݂��A����ɂ̓o�v�e�X�g�̃l�U���E�u���E���ƃS�[�u�������l�ɗ���`�����J�n�����B

�@���\�W�X�g�鋳�t�}�N���[ Maclay�A�R���� Correll�A�\�[�o�[Soper �͗����A�J�i�_�E���\�W�X�g�̐鋳�t�J�N���� G. Cochran ������Ă���Ƃ����悤�ɁA�č��e�h�̐鋳�t�����X�Ɨ����B

�@�܂��g���h�͊��œ`�����J�n���A�������N�ɂ͐V�������č�����A���ċ��s�œ��u�Ђ�n�݂����B

�j���[���[�N�ōu��

�@�w�{���̓j���[���[�N�̒��V�~�b�V�����{���Łu���{�~�b�V�����̋N���v�Ƒ肵�ču���A�\�O���N�ɘj��鋳�����̕������B

�@�Ȃ����̊ԁA���t�@�C�G�b�m��w����k�E�k�E�c�i�@�w���m�j�̊w�ʂ������܂��j���[���[�N�s Trubner Co.

���w�a�p��яW���x�̏k���ŁA���^�i���[�}���Ɖp��j�A���������Ƃ���̃R���T�C�X���������s���A�č����������́A�w�{����w���n�l�`�������x�̃��[�}�����i�p���ΏƁj�s�����B

���l�ɋA�C

�@�����̎d���������A�w�{���v�Ȃ́A�đ嗤��S���ʼn��f�A�T���t�����V�X�R����o�����āA�����m��D�̗������āA�����Z�N�i1873�j�\�ꌎ�O�\���̒��A�Ăщ��l�̕u���ɂ����B

�@�\�l�N�O�Ƃ͂������āA���l�͐V���������J���̋C�^�ɂ̂��ē����Ă����B

�@�L���X�g���͌��R�ƐM�邱�Ƃ��ł��A�܂��A���ꂪ�V����̂�◬�s�̂悤�ɂ��݂����B

�@�����鋳�h�̐鋳�t���������{�̋����Ƃ��������̖ړI�Ǝg���ƂɁA���h�̍��ق��ċ��͂��悤�Ƃ��镵�͋C���������A�u�L���X�g���̈��ƒ��a�̐��_�������Ă���V�����鋳�t�v�̊�Ԃ�Ƀw�{�������ɗ͂A

�@�u���ǂ��͈�v���ē������Ƃ��ł���ł��傤�B�݂ȓ����g��h�ɑ��A�M�S�ƌ��g�̐��_�ɂ����Ă��邩��ł��B�v

�@�ƌ���Ă���B

�@�w�{���͍Ăю{�Ï����J���A�v�l�͉p��̉Əm���n�߁A�������w�Z�A���Ȃ킿���j�w�Z�\�\���݂ł͋���w�Z�Ƃ����Ă��邪�\�\�����J�n�����B

�V���̖|���ψ�

�@�w�{�����č�����A���ė����̂ŁA�����ܔN�̐鋳�t��c�Ō��肵�Ă��������|��̋����ψ�������悢��O����\�ܓ�����R�����Ԃ̃u���E�����m�̉ƂŊJ�����ƂɂȂ����B

�@�o�Ȏ҂͈ψ����r�E�q�E�u���E���A�w�{���E�c�E�b�E�O���[�� D. C. Greene' �A���\�W�X�g�h�̂q�E�r�E�}�N���[�A�o�v�e�X�g�h�̂m�E�u���E���A������̃o�C�p�[�A�r�E�o�E�f�� Society of Propagating Gospel �̃��C�g�A���V�A�E�`���[�`�E�~�b�V�����̃j�R���C�E�J�T�h�L������������B

�@���̌�m�E�u���E���ق������C�����B���ꂩ�珼�R���g�E���쏹�j�E�����ܘY���M�l����ƂȂ������Ƃ͊��q�̂Ƃ���ł���B

�@�ψ����͂r�E�q�E�u���E���ł��������A�V���̎�v�ȕ����̓w�{�������B

�w�{����������

�@���Ȃ킿�l�������E���}���E�R�����g�O�㏑�E�G�y�\���A�e�T���j�P�O�㏑�E�e���e�O�㏑�E�e�g�X���E�w�u�����E���R�u���A�w�e���O�㏑�E���_���ŁA�r�E�q�E�u���E���̖��͎̂g�k�s�`�E�K���e�����E�s���s���E�s���������E�َ��^�ŁA�O���[���̖��̂̓��n�l���ƃR���T�C�������ł������B

�@�Ȃ������ȊO�̂��̂Ńw�{���̖��̂͑O�ɏq�ׂ��w�^���Ւm�x�̊O�ɁA�����ܔN���̍�Łw�O�v���x������A�������N�ɂ́w�\���˂̂��̂�����x�w���{�������x�A���̌�ɖďo�ł��ꂽ���̂Ɂw���M�ⓚ�x�w������x�A�܂����j�w�Z�̂��߂ɁA�w�K���̂��ƂÂ�x�w��������̖₢�Ɠ����x�Ȃǂ�����B

�@�����̓��{���͉��삪��`�������̂̂悤�ł���B

���l��꒷�V��c

�@�w�{���͖������N�㌎�\�O���i���j���j�A�{�Ï��̃`���y���ɂă��[�~�XHenry Loomis

�����q�t�Ƃ��A�쏬�`�F���i���V�j�������\�����̓��{�l�M�k�������ĉ��l��꒷�V�����n�������B

�@���̋���͖�����N�\�ꌎ�ɋ����n������{�l�Z��n��̏Z�g���Ɉڂ���A�w�{���v�Ȃ̓w�͂ɂ���Ėؑ��̋�������Ă��A�Z�g�������Ə̂����B

�@�䂪���̓��j�w�Z�͎��ɂ��̏Z�g������̈������w�Z����n�܂������̂ł���B

�@���N�w�{�����m�v�Ȃ͋����n�O�\��Ԋق̎{�Ï�������A�����S�����W�����n���i�W�F�[���Y�E�o���̒�j�ɏ���A�v�Ȃ͎R��Ɉڂ����B

�@�����\��N�ɂ̓j���[���[�N�s�l�\��ԊX�̒��V����̋��S���Z�g������Ɉڂ��A������Ƃ��ē��{�l�̐M�k�Ƃ��̐ӔC�̈ꕔ�S�����B |

�Z�g������

|

�@���̂悤�ɉ��l�s���̊Ԃɂ͂����āA�L���X�g���̐鋳�ɗ͂������ƂƂ��ɁA�u���E���E�O���[���Ɨ͂����킹�ĐV���̖|��o�łɐ�O�����B

�@�����\��N�̎������ɂ͖|��͊����������A�o�ł͗��\�O�N�l���Ɋ��������B

�@�����Ďl���\����A�����z�n�V�h����ł��̏j���J���ꂽ�B

�@�\�l�̃~�b�V�����̑�\�҂Ɠ��{�v���e�X�^���g������̑�\�҂Ƃ��ꓰ�ɉ���B

�@�r�E�q�E�u���E�����a�C�̂��ߑO�N�A�Ă��Ă��܂����̂ŁA�w�{�����m���V���|��ψ����\���Ĉ��̉������s�����B

�@�����ĐV���|��̗��j����A����̐V���|��o�łɎ���o�H���q�ׁA�ψ��̓w�͂Ɠ��{�l�̏���̔\�͂Ɠw�͂Ƃ������]�������B

�@���ɓƗ͂ŕ�������������ɂ��V�����A�����ψ����萔�����������A�����\��N��������o�ł����A�o�v�e�X�g�h�̂m�E�u���E�����m�́A�����ꂽ�\�͂ƌ��тƂ����������B

�@�w�{�����m�͌����߂Łu�����̘a��Ȃ����Ă͊��S�Ƃ͂�����Ȃ��v�Ɛ����A�����|��̋}�����q�ׂĉ������������B

�@�j���[�C���O�����h�̃����\���ŕa��{���Ă����r�E�q�E�u���E�����m�ɂ��̋L�O���d���ł��A�V���m���Ȃ����߂��B

�@���m�͐V���|��o�ł̕�������Ĕ��Ɋ�сA�����\�O�N�Z�������̌������тÂ��ɖ������B

�@�@�Z�@�`�����b�q���� top

�@�w�{���v�Ȃ͐����|�Ƃ̔�J�̂��ߌ��N���Q�����̂ŁA�����\�l�N�i1881�j���炭���{�𗣂�A�X�C�X�̃`�����b�q�ɐ×{���邱�ƂƂȂ����B

���l�����n�O�\��Ԃ̔��p

�@���{�ɍݗ����Ă������V�h�̐鋳�t���́A�w�{���v�Ȃ����{�������ĕč��ɋA����̂Ǝv���Ă����̂ŁA���l�����n�O�\��Ԃ̒n���Ȃ�тɌ��z����S�����p���āA���̎�����z�n�̐鋳�t�ق̌��z��ɂ��Ă��B

�@���w�{���m�͖����\�O�N�ɒz�n�Ɉړ]���A�W�����E�o�����z�n��w�̋��t�Ƃ��ē����ɓ]���Ă��܂����B

�@�w�{�������l�̓y�n�������p�̎������X�C�X�ŕ����ĕs���̈ӂ�\�����B

�@�w�{���͍Ăѓ��{�ɋA���ė������ł�������ł���B

�@���m������������Ȃ����ɍs���ĐÂ��Ɉ�N�Ԃ������������ƔO�肵�Ă����̂́A���N��̗��R����łȂ������B

�@�ނ��낱�ꂩ�犮�����Ȃ���Ȃ�ʋ����̖|��Əo�łƂ����d��ȔC�����w�{���̑o���ɂ������Ă�������ł��낤�B

�@���B�o���̑O�ɂ��łɋ����́u⼌��v�i�����܂��߂̌��t�j�̖|��ɒ��肵�Ă������A����ɔ��m�̃w�u����̗͂̓M���V����قǂłȂ������炵���A�ǂ����Ă�����̖|��̂��߃w�u����̌����ɑS���_���X�|���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��낤�B

�@���̂��Ƃɂ��Ă͏��Ȃ̂�����ɂ��ꌾ���ӂ�Ă͂��Ȃ��������A

�@�u���{�ɋA�肽���B���N�̂�邷����A���܂ł����{�œ��������B�v

�Ƃ��������m�̐S���̔w��ɂ́A�����|��̊����Ƃ��A�L���X�g���w�Z�̐ݗ��Ƃ��A����̌����Ƃ����������B

�@�܂��܂����{�ł��ׂ����Ƃ��c����Ă���B

�@�����𐬂��������ɃA�����J�ɋA�邱�Ƃ͂ƂĂ��ł��Ȃ��B

�@�����w�{���͍l�����B

�}���Z�C���o��

�@�X�C�X�̃`�����b�q�ŋr���̒ɂ݂����Â��A�F�X�ƍ���̓����ɂ��ďn�����Ă������m�́A���Ɉӂ������ē��{�ɋA�C���������A�ꔪ����N�i�����\�l�N�j�\�\����A�}���Z�C������t�����X�D�u�y�C�z�v���ŏo�������B

�@���{���݂̉p�����g�ňېV�����O����ő傢�Ɋ����n���[�E�p�[�N�X�� Sir Haarry Parks ���}���Z�C�����瓯���D�ɂ̂��Ă����B

�@�����䂪���Ŗ��ƂȂ��Ă����O����̎����ɂ��āA�D���ŐF�X�ӌ��������������Ƃł��낤�B

���l�A��

�@�w�{���v�Ȃ͌��N���������A�y�����q�C�����Ė����\�ܔN�i1882�j�ꌎ��\�Z���������l�ɓ��������B

�@�����n�O�\��Ԃ̉Ƃ͔������Ă��܂��Ă�������A�R���l�ܔԂɈꃕ���\�܃h���̉ƒ��ň�˂���ďZ�����ƂɂȂ����B

�@�ߑ��T���G���͓������R��ɓ�˂����܂��ďZ��ł����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|