|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7

4 ヘボンの神奈川成仏寺時代

|

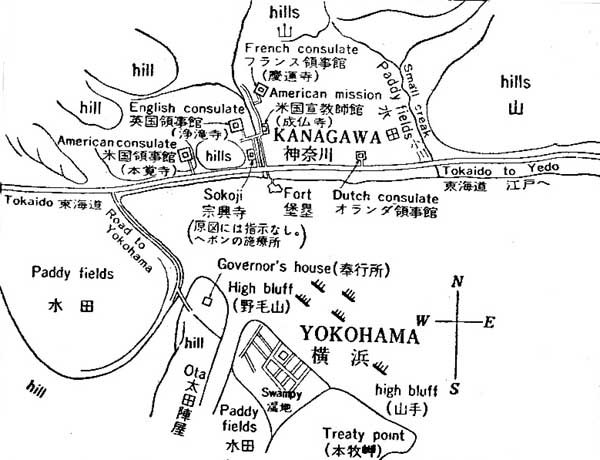

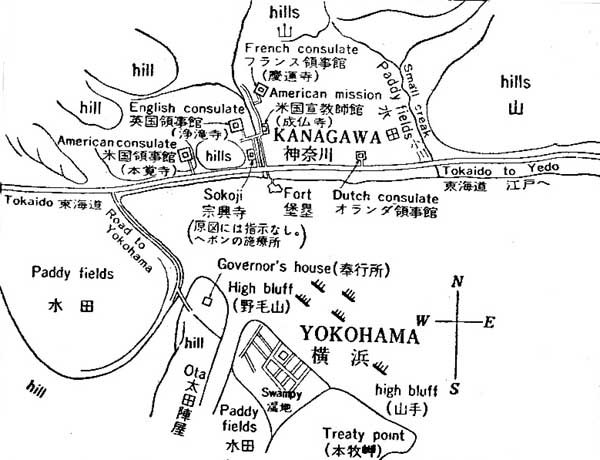

ペリーの要求で幕府は伊豆下田を開港したが、その2年後に下田に着任したハリスは、下田は不便なのを知り神奈川開港を要求した。

しかし神奈川は東海道筋で往来が多く、攘夷派の外国人への襲撃を恐れた幕府は、寒村だった横浜を急遽埋立てて外国人居留地を造成した。

当時の横浜風景(神奈川側の高台からの写真、p56)

ハリスの日米通商条約に続いて、他の多くのヨーロッパ諸国とも通商条約を結んだので、神奈川の寺院は各国の領事館となった。

ヘボンは神奈川で3年過ごし、横浜居留地に新居を建て移転した。

神奈川開港当時の横浜・神奈川地図(ヘポン自画による、p54)

|

ヘボン夫妻が神奈川についた日は、その書簡(1859/10/20、神奈川)によれば、十月十七日となっているが、その他の文献ではヘボン自身も十月十八日とかいているから、十七日に着いて、十八日に上陸したものと解釈してもよい。

とにかく、十八日には横浜の運上所(うんじょうしょ)に上陸して、米国領事のドール Dorr に面会し、宿所について相談した。

そしてその世話で神奈川の成仏寺を借りることになった。なお、あとから来たS・R・ブラウンのために本堂に隣接していた庫裡(くり)を借りておいた。

その頃はまだ横浜に外人住宅が少なく、領事館などもすべて神奈川地区の仏寺を使用していた。

米国領事館には現在神奈川青木橋のところにある本覚寺をあて、英国領事館には成仏寺の前の小川の向う側にあった浄滝寺を、フランス領事館は、成仏寺の隣りの慶運寺をあててあった。

十一月一日S・R・ブラウンと一緒に神奈川についたドクトル・シモンズは宗興寺に住ったが、米国から一緒に来たフルペッキは十一月七日長崎に上陸した。

神奈川の宗興寺はその後シモンズが横浜に移ってから、一時ヘボンの施療所に使用されていた。

十月二十二日神奈川より出したヘボンの書簡には次のように成仏寺のことが書かれている。

成仏寺の生活

「寺の建物は、本堂と庫裡からなっており、私は本堂を選びました。

庫裡(くり)より小さいのですが、よく修理すれば、こじんまりして、私共の住居の習慣と趣味に適するように内部を改造できるのです。

屋根は瓦ぶきで地面から床まで四フィートで、柱でささえてあり通風がよく、四十二フィート平方の大きい構えであります。(中略)

私共は、このだだっ広い家を住みよいように改造し、大小八つばかりの部屋を作り、部屋の境は襖でしきり、安息日の礼拝に必要な場合には前方の三つの部屋を開けることができるようにしました。

周囲には広い美しい庭もあって、全く住みよい家になりました。

勝手口には水質のよい井戸があり、食物も豊富で、魚・家禽・卵・サツマイモ・ジャガイモ・インゲン・大根・白米・人参があり、ときには船長や領事から牛肉や羊肉や仔牛の肉などが届けられ、また殼をとった良質のカキを市場から買い入れることもできます」と。 |

|

神奈川の成仏寺(最初の宣教師館。本堂にヘボン及びバラ、

庫裡(くり)にブラウンが住み、ゴープルは、小屋を建てて住んでいた

右からシモンズ,ブラウン,フルベッキ

|

ヘボン夫妻は何不自由なく生活できたらしい。

ブラウンとシモンズとは当分妻子を上海にのこし、単身神奈川にやって来たから、ヘボン夫人が食事一切の世話をしていた。

ヘボンは新約聖書の写本、その他多数の書物や医療の器具をもって来たし、上海ではまたかなり多くの中国語の聖書やそのほかの書籍を手に入れたらしい。

十字架の油絵

成仏寺にきてまもなく、一つの事件がおきた。

それはニューヨークの友人から贈られた油絵の聖書物語の絵であった。

幕府の役人がヘボンの住居の検閲にやって来ていたときのことであるが、ちょうどヘボンがそれらの人々に顕微鏡をみせていた間に、他の人たちがヘボンの部屋にいって、たでかけてあった油絵の一つを見た。

それは二人の盗賊の間で十字架にかかったキリストの絵であった。

人々は驚いたらしく、その絵の周囲に集って来た。

さすがのヘボンも当惑して、一時は驚愕(きょうがく)の色さえみえた。

切支丹と誤解せられて問題となってはと憂慮したからであったが、ヘボンは従容として、イエスは誰であるか、誰が彼を殺したか、イエスの両側で話し合っている盗賊の会話についても語った。

さらにイエスがこの世にきて罪人のために死に給うたことを恐れずに説明した。

この事件はことなくしてすんだ。

ヘボンはまた日本語の教師を得ることができず、下僕という下僕もスパイか刺客かであったから、油断もすきもなかった。

そのうちにやっと日本語の教師を雇い入れることができ、日本語の研究・和英辞書の編集にとりかかった。

日曜礼拝

日曜礼拝については一八五九年十一月一日、S・R・ブラウンが来てから、成仏寺の本堂で始めた。

米国領事館員や外国商館の人々が集まっていた。

ブラウンの書簡によると水兵や船員たちを勧誘して、時には多勢集って礼拝を行なったと書きしるしてある。

年末には上海からブラウンの家族もやって来たし、本堂にブラウンのピアノが置かれてあったとみえ、時折ブラウンの娘がピアノをひいていた。

スミス司教の日本訪問記

讃美歌やそのほか練習曲なども弾いていたものとみえ、一八六一年五月香港から来られた英国聖公会の司教ジョージ・スミスが書いた「日本滞在十週間」Ten Weeks in Japan という書物に、成仏寺にヘボンとブラウンとを訪ねた記事があるが、その中で、スミス司教がブラウンを訪ねたとき、「その娘さんが丁度ピアノを弾いていたところへ、神奈川奉行の下役がやって来て、英学所 Yokohama Academy 開設についての相談をしたらしい。

だがその役人が、「肝心の用件の方はいい加減にして、ピアノの音と楽器に異常な興味と関心をもち、“西洋のお琴だ”といってピアノをいじくっていたのを目撃した」と書いている。

ゴーブルの来日

万延元年(1860)四月一日にはフリー・バプテスト・ミッションのジョナサン・ゴーブルとその妻子が来た。

本堂には中国から来ていたネヴィウス一家がいたから、しばらくS・R・ブラウンの住宅の台所を改造して、そこに住い、のち自ら成仏寺境内の左手に小家屋をたてて、そこに住っていた。

このゴーブルはペリー艦隊の一水兵として一八五三年に浦賀にきた。

ペリーの艦隊が香港から連れて来た漂流民、仙太郎すなわち「三八」(San Patchとよばれていた)を世話することとなり、アメリカに連れ帰り教育をほどこし、コープル自身もニューヨーク州ハミルトンの神学校別科に学び、フリー・バプテスト派の宣教師として、夫人・子供とこの仙太郎とを連れて日本に来た。

ゴーブルは教育の程度もひくく、剛頑不屈で気のあらい人物であったが、夫人のエリザ・ウィークス・ゴーブルは気立のやさしい、病弱ではあったが、福音的な情熱を胸につつんだ敬虔な婦人であった。

ゴーブル一家が横浜についたとき、夫人はこう書いている。

| 「我らは遂に我ら自らを日本の国土に見出した。まことに、この地こそ神の許し給える我らの郷土で、また子供等の郷里である。我らをして日本に永住せしめよ、ここに働かしめよ、死なしめよ、骨を埋めしめよ」 と。 |

|

ゴーブル

|

けなげなゴーブル夫人は良人を助け、貧困と労苦と病弱とに耐えて、ゴーブルをして明治四年『摩太(マタイ)福音書』の和訳出版に成功させた。

一八六二年九月一日のヘボンの書簡には、ゴーブルの娘ドラがコレラで病没したことを記している。

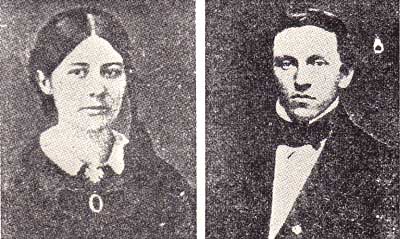

ジェームス・バラ夫妻の来日

ゴーブルについで、一八六一年(文久元年)十一月十一日、ダッチ・リフォームド・ミッションのジェームス・バラ James Ballagh

夫妻が来日、成仏寺本堂に住まうこととなった。

バラはまだ年若く、新婚早々日本に来り、殆ど生涯をかけて日本教化のためにつくした人である。

夫人は文筆に秀いで、成仏寺の生活をかいたものに『旧日本の瞥見(べっけん)』 Glimpses of Old Japan という小冊子があるが、当時の成仏寺の宣教師の生活をこまごまとかいたものとして貴重な文献である。 |

ジェームズ・バラ夫妻

|

バラ夫妻の来る少し前、その年の七月にヘボン夫人はアメリカに帰った。

夫人の帰国については二つの主な理由があった。

一つは、ヘボン書簡にも度々報告せられているように、一人息子のサムエルがその祖父、すなわちヘボンの老父の死後、全く天涯の孤児のような寂しい生活を味わなければならなくなり、学業も思わしくなく、親戚の者をたよって働くというようなこととなっていたので、ヘボン夫妻も非常に心を痛めていた。

とりわけヘボン夫人はそのためにいっそう帰国をいそいだ。

ヘボン夫人の危禍

もう一つの理由は、一八六一年の春頃かと思われるが、ヘボン夫妻とブラウンなどが外出先から夕方帰って来て、成仏寺門前にさしかかったとき、一人の日本人が棍棒で夫人の肩先を打ち、生命には別状はなかったが、非常に痛みを覚えたということであった。

この事件は『真理易知』の著者マカルテー博士 Dr. Divie Bethune MacCartee の回想記をロバート・スピーアが編集して『極東の開拓宣教師』の書名で出版したものの中の第二十一章「最初の日本訪問」に発表せられているのみで、ヘボンの書簡中にはついに発見することができなかった。

確かにヘボン夫人の危禍は事実であったが、日米間の友好にひびを生ずることをおそれ、一まず夫人を一八六一年七月帰国させることにした。

さてヘボンとブラウンとは、前述したように一八四二年シンガポールで会って以来の友人であり、両人とも中国語に堪能であったから、漢文の書物は極く楽によめたらしく、日頃『論語』などをよんだりしており、『日本外史』などは白文(はくぶん=漢字の訓点のないもの)でスラスラよめた。

成仏寺で深川の商人だという喜左衛門のヘボン・ブラウン・ゴーブル訪問記の中に「ヘボン氏注文、一、三字経、一、孝経、一、経済要録、行書教、人国記、右一月二十九日送る」とある。

これによっても知りうるように、漢文なら何でもよめたから、ヘボンとブラウンの日本語研究の進歩はすばらしいものであったに相違ない。

ヘボンの『和英語林集成』が印刷出版されるまでには八年を要したが、しかし普通に日本語を話しうるようになっだのは、ずっと早くからであったとみてよい。

S・R・ブラウンの日英会話編

S・R・ブラウンは既に一八六三年に『日英会話編』Colloquial Japanese を編集して上海のミッション印刷所で出版している。

日本語の研究

ヘボンもブラウンも日本に向って旅立ってから、船中すでに日本語の初歩を勉強していた。

前にも述べたように、ヘボンとS・R・ブラウンとはいずれも一八四〇年代に中国にいたから、中国語の素養は充分にあった。

ヘボンもその談話の中で、アモイ語の辞書を編集したといっている。

もっともこれは出版に至らず、原稿のまま筐底にしまっておいたようである。

二人とも中国文をよむことができたから、日本語の研究も他の外国人と比較して一日の長があった。

ヘボンは一八五九年七月十九目、サンチョ・パンザ号の船中からニューヨークの長老ミッション本部に宛て、ジャワのアンジァーから発送した一文がある。

その中に次のような一節がある。

「読書をする時間はありませんでしたが、『日本文法書』と『ヨハネ福音之伝』とは長い航海中、非常に有益でありました。 それですから、今では日本字を読むのに苦労しません。

かなり満足に翻訳することもできるようになりました。

私共がこの『ヨハネ伝』を持ってくることを許して下さったことに感謝しないではいられません。」 |

ここにあげてある『日本文法書』はオランダ人の書いたものか、或いは一六〇三年の切支丹宣教師のかいた日・葡(ポルトガル)対訳辞書であったかはっきりしない。

一八三〇年バタビア(ジャカルタ)版で倫敦会(ロンドン会=中国語での名称)のメドハーストW. H.

Medhurst(麦都思)の『日英語集』(An English and Japanese English Vocabulary. Batavia 1830.)もヘボンが神奈川時代、参考書としていたから、あるいはそれかもわからないが、日本語の研究に都合のよい書籍であったに相違ない。

『ヨハネ福音之伝』はカール・ギュツラフ博士が日本漂流民の助けをえて訳した『ヨハネ伝』で、――1837年にシンガポールの印刷所で印刷されたもの――その一冊をヘボンが一八四二年シンガポールで発見して、ニューヨークの長老ミツションに贈っておいたものであろうことは前述した。

それが初めて日本に向う船中で役立ったわけである。

ヘボンは船中でこの二書をたよりに日本語の研究に着手していた。

神奈川についてからヘボンはS・R・ブラウンと共に日本語の研究に専念した。

ヘボンは船中学んだ日本語のうち「コレハナンデスカ」を成仏寺で会う人ごとに連発して、日本人からいろいろと日本語を学んだといわれている。

「アブナイ」「コラ」「シカタガナイ」の三つを上陸早々きき覚えた。

また、成仏寺でブラウンが「日本語の動詞のフューチュア・テンス(未来形)を発見したとヘボンに告げて驚喜した」とのことである。

こうしてシンガポール以来の親友は成仏寺内で石をかみ、骨をけずる思いで日本語の一言一句を組織的に研究した。

参考書にはメドハーストの『日英語集』、ホフマンの『日本文法』等、その他日本の字引や書籍などを参考にした。

はじめは日本人の教師をえることができなかったが、ヘボンもブラウンもやっと傭い入れることができた。

日本人教師

ブラウンは江戸に行って米国公使タウンセット・ハリスに会い、ハリスの世話で針医者の矢野隆山(りゅうざん=元隆)を頼み、神奈川に連れて来て、日本語の教師とした。

この人は後にジェームズ・バラの日本語教師となったが、肺をやみ、一八六五年(慶応元年)十一月五日、病床にてバラからバプテスマをうけた。ヘボンは日本語で祈祷した。

これが我が国禁教以後最初のキリスト信徒である。矢野はまもなく死亡した。

ヘボンは一八六〇年二月十九日の日記に、「やっと日本人教師を得ました。

三十二歳の医者で、なかなか学識のある日本人です。

まだ会ったばかりですが、本人は自国のことのみならず、外国の知識もかなりあるようです。

英学を学び西洋の知識を得たいと望んでおり、私共の所へきたのはそのためです。

彼に英語を教えると共に、彼からできるだけ日本語を学んでおります。

彼は役人の疑惑を刺戟しないよう最大の注意を払って、変装して来たのです。

そして雇人として私の家に住わせました。」

と書いている。

この日本人の名はわかっていないが、蘭医であったかとも想像される。

ヘボンはこの教師について専心日本語の研鑚につとめた。

よほど日本語も上達したらしい。

一八六〇年の年末クリスマス頃の神奈川からの書簡にくわしく書いている。

「私は日本語の大要をほぼ完了しました。

日本語の辞書を編集することによって日本語を研究しているのです。

日本字で書いてあるやさしい書物をいくらか読んでおります。

聖書を日本語に訳しはじめることのできる日が一日も早く来ることを望んでおります」

その翌年一八六一年の四月十七日の書簡にも。

「私共は達者で、やれることは一所懸命やっております。

それはおもに日本語の研究です。

私共は日本語の辞言を調べ、単語や熟語をたくさん集め、これを訂正したり、これにつけ加えたりしました。

また日本語をもっと知りたいために、日本人の書いた本を幾冊もよんでいます。」

和英辞書のの編集に着手

夫人帰国後ヘボンは、成仏寺本堂の一室で独りコツコツと『和英語林集成』の編集に努めていた。

「この一ヵ年思ったよりよく孤独に堪えることができ、非常に健康でしたから、全力を語学の研究に打ち込みました。

しかしこれはまだ準備の域を出ません。

日本の本を読むことにしております。

それには二つの目的があります。

一つは日本人の考え方、ならびにこれを日本語に綴る方法に熟達すること、また語句を集めることです。」 |

施療所が閉鎖され、夫人が帰国するというわけで、ただ一筋に日本語研究に専念するに至ったのである。

しかしヘボンの最初にやったことは、日本語の研究は勿論のことであるが、施療事業が主であった。

ブラウンが牧師としての経験から、いつも日本の教会の建設という点に重点をおいていたように、ヘボンは宣教医として、施療によって日本人への伝道の地歩を固めんとしたのであった。

施療事業

ヘボンの施療事業は、小川を少し下った川向うの権現山の崖下のところの宗興寺で行われた。

この寺は初めシモンズの住居にあてられたところであったが、シモンズが横浜の方に移って、一時ネヴィウスが中国の寧波(ニンポー)から来て宿泊していたが中国に帰ったので、文久元年(一八六一)四月頃から施療をはじめた。

ヘボンはこう書いている。

宗興寺の施療所

「ネヴィウス氏の立ち去った仏寺――宗興寺――を施療所兼病院として一〜二ヵ月試験的に借りることにいたしました。

うまくいって、何らの反対がなく、その上、役に立つということがわかったら、それを継続します。

費用は一ヵ年約二百ドルです。

毎日幾人かの施療患者と一人の入院患者がいます。」

施療事業に関し、ヘボンは江戸にハリスの病気治療に出掛けたおり、論議したらしいが、ついに施療一本で行くというヘボンの信念をまげなかった。

どこまでも宣教師として福音を伝えるのが目的であり、ニューヨークで得た財産はそのために用いたいと決心したらしく、医術では一銭も自分のポケットに入れなかった。

であるから、ヘボン夫妻の生活費はミッションの俸給によってまかなったが、医療事業については一部分ミッションの財的援助と横浜在留外人の寄付による外、すべて自分の私財を投じてこの事業を継続した。

ヘボン自身の語るところによると、「一八六一年の春、施療所を開くことにしたのです。

数ヵ月の後、患者がどしどし増加したので、幕府は病人の来るのを妨げ、施療所閉鎖のやむなきに立ち至ったのです。

そこで、私も日本語の研究に没頭し、辞書の編集に全力をつくすことにしました。

横浜に移転して再び施療所を開き、以来一八七九年まで、毎日これを開いておりましたが、健康を害したので、とうとう廃止しなければならなくなりました。

これらの年月の間、約六千人から一万人の患者を診察してあげました。

またこのほか僅か五人か十人ぐらいの青年が熱心に医学を学びたいというので、一週間のうち、二〜三日医学生のクラスを作り、日曜日にはバイブル・クラスを開いたりしました。

施療事業の最後の五ヵ年間は集まった患者に診療を始める前に、キリスト教の真理を説いて聴かせました。」

ヘボンが訳して印刷した慶応三年版の『真理易知』とか、明治五年頃の作の『三要文』とか、明治七年頃の『十字架のものがたり』などは施療所でただで配布したものであろう。

博士が神奈川時代から横浜時代にかけて前後十八年(ヘボンの訣別の辞には十五年とあるが)にわたり施療一本でとおしたということは驚くべき事実である。

そしてこの費用の大部分がヘボンの私財によったということも敬服の外ない。

十三年間ニューヨークで得た財産を日本の伝道のために使いはたして少しも惜まなかったということだけを聴いても頭がさがる。

幕末から維新にかけヘボンを「ヤソの君子」であるとして、スパイも刺客も浪人も彼の前には頭をさげ、尊敬したとのことである。

成仏寺時代ヘボンの忠実な下僕であった貞次郎もはじめはスパイで刺客であったといわれている。

宗興寺における施療事業は非常な盛況で、江戸から患者がやって来た。

「江戸の医者たちは彼等の手に負えない難病人ばかりよこした。

肺結核・神経麻痺・脳病・つんぼ・めくら・びっこの類です。

何の手のつくしようがないので、かえしてしまいました。

しかしまた医者たちを生徒として、おいてやっております。

私は今でも十五人から二十人くらいの患者を毎日診察しており、他に二人人院患者がおります。

多くは眼科の患者です。」 |

こんな具合であったが、幕府は民衆があまり外国宣教医に接近することを恐れ、色々と面倒な手続を患者に命じたので、患者がヘボンの治療をうけることは容易なことでなくなり、事実上、施療所の閉鎖ということとなった。

わずか五ヵ月間で宗興寺における施療所と病院とは閉鎖されてしまった。

その短期間の成績についてヘボンはこう書いている。

「最初患者はわずかでしたが、まもなく非常に増加し、その後三ヵ月間は一日平均百人の患者を診察しました。

ほとんど助手がいなかったので満足な記録をつけることができませんでしたから、人数だけを申上げますが、計三千五百人の患者に処方箋を書きました。

手術の数々

他の手術以外に瘢痕性内反(はんこんせいないはん)の手術三十回、翼状片の手術三回、眼球を摘出したのが一回、脳水腫の手術五回、背中のおでき切開一回、白内障(そこひ)の治療十三回、痔瘻(じろう)の手術六回、直腸炎一回、チフスの治療三回、そのうち一回だけ白内障の手術はうまくいかず、他はみな上出来です。

多数の患者の病苦を軽減し、これを治癒し、また私のようなものが、こういう貧しい人々に何かお役に立つようなことをしたことを知って嬉しく思います。

付近の田舎から人々が続々と私のところへやってきました。

また百七十五マイル(280km)もはなれた遠方からもやってきました」と。 |

ヘボンは眼科の専門医であったが、外科手術や、内科の治療などもやっていた。

しかし眼科の手術はさすがにすぐれたものであった。

白内障などその他の眼科の疾患に対する手術・手当・治療は当時の蘭医も及ばなかったらしい。

幕府の干渉で施療所は閉鎖したが、それでも治療をうけに来たものは絶えなかったとみえる。

成仏寺に訪ねてくるものもあり、ヘボン自ら往診したこともあった。

ことに一八六二年(文久二年)の夏にはコレラが流行したので、ヘボン博士の医療的奉仕はさすがに一般民衆の間に知れわたったばかりでなく、大名・老中の間にまで評判となった。

ヘボンの書簡にその事の消息が記されてある。

「毎日患者は絶えません。ある患者にはわたし自ら往診いたします。

数日前、神奈川宿である大名の家来でも位の高い人がコレラらしい病気にかかったので、往診に出かけましたが、私がその人や、その友人・従者だちと親しくなったことが、ある程度まで、我々外国人に対する誤った印象をとり除くに役立ったようです。」 |

ヘボン夫人の帰国、施療所の閉鎖、浪人の横行、高輪東禅寺の英国公使館襲撃事件、生麦事件等次々に事件の連続で、人心動揺して、徳川幕府の崩壊、維新の戦、まさにおこらんとする気配さえみえた。

南北戦争のニュース

のみならず、米本国では南北戦争が勃発したので、成仏寺に起居していた宣教師たちは、今後どう身の振り方をつけようかと、心中おだやかでなかった。

バプテスト派のゴーブルなどは本国からの送金がはかばかしくなく、「赤貧洗うが如く、負債山の如く、靴直しをして少量の食物を得」、それに病妻の看護などで苦労したということである。

このように物情騒然たる中にあってもヘボンは少しも動揺せず語学の研究、和英辞書の編集、聖書の翻訳、キリスト教小冊子『真理易知』の翻訳、また頼まれれば施療・往診・治療なども喜んで引受けた。

そして、夫人帰国後の孤独寂寥を忘れるように努めた。

その間横浜居留地三十九番の宣教師館と施療所の設計・建築なども着々すすめていた。

九名の日本人学生

そうこうしていたところに、米国領事館を通じ横浜の奉行所からの申出として、幕府の委託生九名の教育を依頼された。

科目は幾何と化学であった。これは一八六二年の九月か十月頃のことであろう。

ヘボンはあまり幕府の依頼などあてにしていなかったところが、十二月九日の書簡をみると次のようなことが記されている。

「意外にも二週間ほど前に、堂々とした幕府の役人たちが、九名の学生を伴い、私の所に来て、かなり長くいて勉強するという私の条件を容れ、その約束を守ることになったのです。

私は非常にびっくりしたのです。」

「不意をくらって、私は気も遠くなったのですが、今さら前言を取り消すこともできず、その役目を引受けることにしたのです」と。 |

ヘボンは日本人に英語の正しい発音を教え込むことの困難を知っていたので気がすすまなかった。

ところがその翌日、九名の青年を教えはじめてみて、びっくりした。

幾何を学ぶためには英語をやらねばならぬし、数字の計算もソロバンを用いずにやらねばならぬと話したところ、彼らはヘボンの言うことを一々よくきいて、その通りしますというので、第一日目の朝、ABCを教え、数を百までかぞえることを教えて、その日をすごした。

すべて順序よく行き、規定の勉強の時間がおわる頃、加え算を教えたところ一番年少のものが鉛筆をとって、すばやく正確に答えを出した。

乗法、それから除法をやらしてみても、なんなくやれたので、ヘボンも不思議に思って尋ねてみたところ、代数なら二次方程式はできるというし、幾何・平面三角・球面三角まで学んでいたし、それらに精通していることがわかった。

さすがのヘボンもこれ以上数学を教える必要はないと知って、英語だけを教えることとした。

九人ともみな勉強家で、熱心だったので、進歩もすばらしいものであった。

「数学の方面では彼等を凌駕(りょうが)するほどのアメリカの大学卒業生はあるまい。」と彼も言っている。

こうした知識と語学力は、どうして得られたか。

それは蘭書と江戸の蘭学者から学んだのであった。

ヘボンも書簡中次のように記している。

「日本人は実に驚くべき国民です。

西洋の知識と学問に対する好学心は同じ状態にある他国民の到底及ぶところではありません。

蘭学は日本人にとって大なる祝福でありました。

そしてそれはこの国において福音宣伝の準備の役割を果すことでありましょう」と。 |

大村益次郎

これら九名の幕府の委託生の中には大村益次郎が当時、村田蔵六という名で参加していたらしい。

このことについては丹潔の『大村益次郎伝』に、

| 「ヘボン夫妻は神奈川の成仏寺の一室を借りて貧民の施療をしていた。 当時は攘夷論の盛なときで、英語を学ぶものは身辺が危険であったが、学問に熱心であった大村益次郎は寒暑を厭はず、二ヵ年の間、往復五十キロを騎馬で江戸から神奈川まで通った」と。 |

また当時の同僚、男爵原田道一の懐古談にも、多少ちがった点もあるが、大体同様の事実を認めている。

期間は万延元年から二年にわたるとも、文久二年頃ともいわれているがヘボン書簡に記録されてあるのは文久二年頃の事である。

仏寺ではこれら子弟を教育するに不便であるし、東海道の沿道に外人の居住は幕府も反対であったのみならず、生麦事件などで追々身辺の危険も感じられるようになった。

先見の明があったヘボンは、自ら設計をし、地所も居留地内三十九番、谷戸橋畔を買い入れて、建築にかかった。

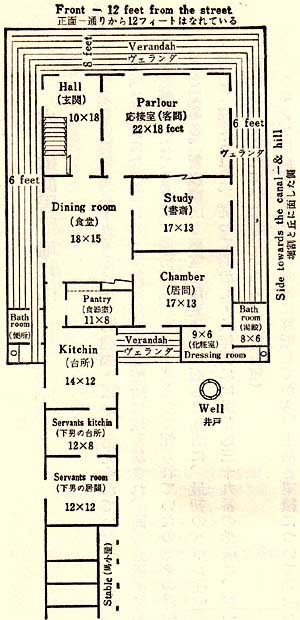

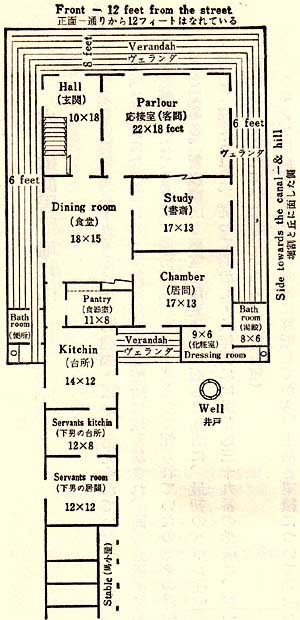

一八六二年十二月二十八日、単身そこに移転した。(設計図参照) |

居留地三十九番、ヘボン住宅の設計図

|

top

****************************************

|