|

****************************************

HOME 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

1 都制編入運動おこる top

都制案の登場

東京に都制が布かれ「東京都」となるのは昭和一八年のことです。

それ以前の東京は、京都市が京都府の中にあるのと同じように東京市が東京府の中にあり、東京市の中が区に分れるという制度をとっていました。

このような制度は市がそれほど大きくない時には問題ありませんが、市の人口が増え大都市として発展すると様々な矛盾を生むことになります。

実際、大正期にはその矛盾がどんどん深まっていました。

人口が増えれば都市問題も深刻化します。

水道、伝染病予防、社会事業など諸施設の拡充が必要となり、それにかかる経費が急速に膨張します。

しかし、市の財政は付加税を主としていたため大きな増加は望めず、年々赤字が増えていました。

また、仕事量の増加は政府各省と府の二重監督の弊害を実感させることになり、府市併存による二重行政の無駄も感じさせました。

その結果、財政基盤を強化し、二重監督・二重行政の弊害を取除くことが必要であると、府と市を一本化した都制が主張されるようになったのです。

東京に都制を施行する必要があることは誰しもが認めることでした。

しかし、なかなかその議論はまとまりませんでした。

それは、都長問題と区域問題という二つの問題をめぐり深刻な対立が起ったからです。

都長問題というのは、都の長官を官選にするか公選にするかという問題です。

戦前は戦後とは異なり府県知事は官選でした。

市長は市会が三人の候補を選び内務大臣がその三名から任命するというものでやはり戦後とは異なりますが、一応は「公選」といえるものでした。

府と市を一体化した都の長官はこの府の方式をとるのか、市の方式をとるのか、その点でもめたのです。

政府は首都東京は国の直接指揮下に置くべきであるとして官選を主張しました。

それに対し東京市は府から独立した大都市行政を確立しようと公選を主張しました。

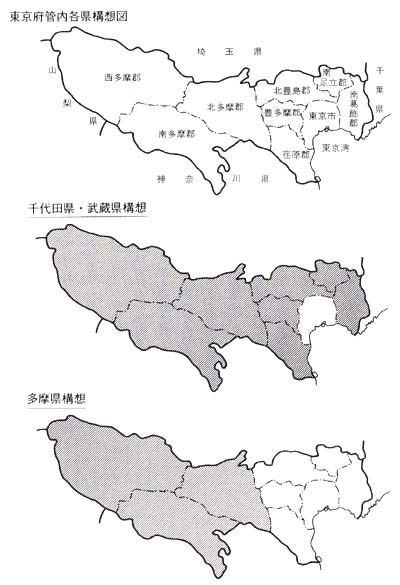

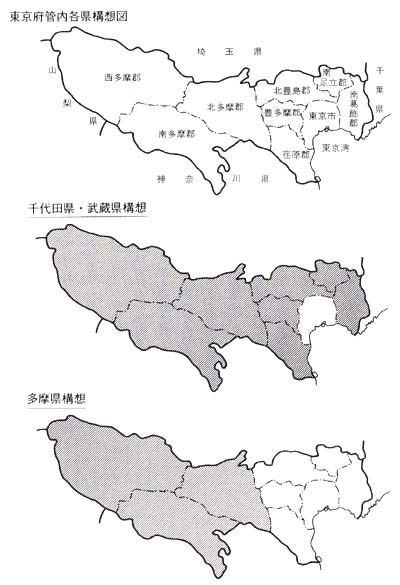

もう一つの区域問題というのは都制の区域をどの範囲にするかという問題で、焦点は多摩を含めるか否かという点でした。

東京市は、都制は大都市制度であるから多摩はそこに含めるべきではないと「三多摩除外」を強く主張し、それに対し多摩は都制への編入を主張して運動を繰広げました。 |

丸ビル付近を行進する陳情団(昭和8年)

|

政府は原則的には東京市の考えと同じでしたが、明治二六年に多摩を神奈川県から東京府へ移管する提案をしたのが政府で、その時多摩の猛烈な反対運動を押し切って移管を実現したという経緯があったことから、その原則を貫くことができず「三多摩編入」に傾きました。

結局、東京市の「都長公選・三多摩除外論」と政府の「都長官選・三多摩編入論」が対立し、多摩が政府を支持するという構図が形成され、なかなか意見の一致がみられず、昭和一八年の都制成立まで長く「都制案」として議論される時代が続くことになったのです。

神奈川県復帰案と三多摩壮士

都制案が本格的に議論されるようになったのは、大正一二年三月に帝都制案が衆議院に提出されたことがきっかけでした。

この案は後藤新平東京市長が後押ししたもので、都長を公選として都制区域から多摩を除外し、多摩を神奈川県に復帰させようとする案でした。

多摩はこの神奈川県復帰案に強く反対しました。

東京府への移管の際に多摩に強い反対運動が起ったことを知っている者には、なぜ都制案の時には神奈川県復帰案に反対したのか、という疑問が当然わいてきます。

移管されたのは明治二六年(一八九三)、神奈川県復帰案の提案は大正一二年(一九二三)。

この三〇年で東京市の考えも逆転しましたが、多摩の考えも逆転しているのです。

一体この間に何が変ったのでしょうか。

多摩が提出した神奈川県復帰反対の陳情書を読むと、東京府に入ってから各種の産業教育施設などが設置されて経済が著しく発展したが、神奈川県のようなほとんどが郡部である地方政治の配下に属することになれば産業の発展は根底より破壊されてしまう、という反対理由にぶつかります。

ここから東京府に移管されたことが多摩の経済的発展にとってプラスであったと考えていたことがわかります。

移管の際には増税につながるなどの理由をあげて反対したのですが、実際に移管されてみて地域経済の発展にとってプラスであったと考え直したわけです。

ここには東京市域からの税収が多摩に投下されるという経済的関係が形づくられたことが背景として考えられます。

東京との経済的な結びつきの強まりという理由のほかに、もう一つ指摘しておきたいことがあります。

それは人的にも多摩が東京との関係を強めていたということです。

移管の際、反対運動の中心となったのは「三多摩壮士」といわれた自由党員でした。

彼らは天下国家を論じる活動家で、元々中央志向を強く持っていました。

移管は結果的に見れば、その「三多摩壮士」に活躍の舞台を提供することになります。

「三多摩壮士」は移管直前に自由党内の星亨(ほしとおる)派に属します。

星亨は自由党を現実主義政党へ変える原動力となった人物で、その一方策としてそれまで改進党の牙城で実業界への影響が強かった東京市会の乗取りを計画します。

その計画は移管後に行動に移され、その手足として活躍したのが「三多摩壮士」でした。

星は多くの「三多摩壮士」を東京市関係の様々なポストにつけ、市の実権を握ります。

東京市は多摩にとって「就職先」の意味をもつようになり、「三多摩壮士」が首都東京で活躍するようになるのです。

星は明治三四年に暗殺されてしまいますが、その星の遺志をついで東京市政を担うようになったのが「三多摩壮士」の指導者森久保作蔵でした。

彼は「影の東京市長」といわれるほどの実力者となり、市政を牛耳ります。

明治後半期から大正期にかけては、首都東京における「三多摩壮士」活躍の黄金時代でした。

しかし、その黄金時代にも陰りが見えるようになります。

そのきっかけは大正四年の森久保の東京市議選落選でした。

そして、徐々に東京市の中で「三多摩壮士」の影響力は弱まっていきます。

ちょうどそのような時に出されたのが、多摩の神奈川県復帰案でした。

東京での影響力を弱めていた「三多摩壮士」が、この提案を「三多摩壮士」排除策だと考えただろうことは想像に難くありません。 |

森久保作蔵

(一八五五〜一九二六)

|

多摩の都制編入運動で「三多摩郷友会」という団体が活躍します。

この団体は、森久保の影響の下に東京市の各分野にポストを得ていた「三多摩壮士」の組織でした。

武蔵県・多摩県構想の検討

「三多摩除外」の帝都制案に対し、多摩は一丸となって猛然と反発しました。 しかし、すぐ都制編入要求に一本化したわけではありません。

都制編入にまとまるまでには、「武蔵県」「多摩県」案なども真剣に議論されていました。

東京市は昭和七年の市域拡張で現在の二三区の区域(千歳(ちとせ)村、砧(きぬた)村は昭和一一年に北多摩郡から世田谷区に編入されました)に広がるまでは、おおよそ山手線の内側の地域をその区域としていました。

そしてその外側には五つの郡が置かれ、「隣接五郡」と呼ばれていました。

大正期になるとその隣接五郡に人口が急激に増え、そこまで含めて都制の区域にしようとの考えが有力になります。

しかし、大正期にはまだ旧東京市のみで東京都とする案も検討されていました。 そうなると、隣接五郡と多摩が東京都から除外されることになります。

その隣接五郡と多摩の区域に一つの県を設置しようとの案が、「武蔵県」構想です。

「武蔵県」構想には多摩にも支持の声があがりました。

ただそこには二つの条件がついていました。

一つは「東京都」と「武蔵県」で都県組合を作って、都から経済的援助を得ること、もう一つは八王子に県庁を持ってくることでした。

経済的援助を条件としたことは、東京市からの税収を多摩に投下してきたという関係を崩さないということで、それさえ認められれば「東京」の名にこだわらないと考えていたことを示していると思います。

注目したいのは八王子県庁案です。

実は「武蔵県」構想は、明治時代にも主張されたことがあります。 |

|

しかし、その時県庁所在地として想定されていたのは、現在都庁のある新宿でした。

八王子県庁案はその新宿県庁案を否定していることに意味があります。

第二章1で触れたように、多摩の産業革命は大正期に進み、織物都市八王子を発展させます。

そして八王子は大正六年に市制を施行し、その結果、多摩は「一市三郡」といわれるようになりました。

つまり、多摩にも制度上では東京市と差がない市が生れたのです。

その八王子市を中心として多摩の発展が図れるのではないかと考えたのが、「武蔵県」構想であったといってよいでしょう。

しかし、この案は隣接五郡を都制区域に含めるとの考えが強まった結果、消滅してしまいます。

「武蔵県」に代って出てくるのが「多摩県」です。隣接五郡を都制区域に含めれば多摩のみが除外されることになります。

しかし、多摩の神奈川県復帰に対する猛反対を見て、政府は他県への編入は難しいと考えます。

そこで、県としては小さいが独立した県とするしかないということで「多摩県」を提案します。

当然そこには都からの経済的援助という条件がついていました。

しかし、多摩はこの提案を拒否し、都制編入を求めるようになります。

それは、「多摩県」では規模が小さすぎ、県としての発展が難しいと考えたからですが、それと共に提案された時期が関東大震災後まもない大正二年であったことにも注意する必要があります。

東京は震災復興事業で膨大な費用を費やしている真最中であり、そのうち経済的援助などは打ち切られてしまうに違いないと考えられる背景があったからです。

また復興事業で大きく変化する東京を間近に見て、東京に編入された方が地域の発展にとってプラスだと考えたということもあったと思われます。

多摩では大正一四年、各級議員、市町村長、青年団らを網羅する「三多摩郡八王子市都制編入期成会」を結成し、都制編入運動に乗り出しました。

緑を武器に都制編入を主張

都制編入を要求した最大の理由は経済的理由ですが、それをストレートに主張するのでは対外的には説得力がありません。

そこで多摩は編入の正当性を主張するため、様々な論理を展開しました。

まずはじめは「自治」の論理を展開しました。

地元民の意見を無視して東京に入れたり除外したりするのでは、自治は破壊され地域の安定は図れないという論理です。

しかし、この論理には矛盾がありました。

多摩は大正一四年に政府がまとめた都制案が多摩を都制に含める案であったためそれを支持しましたが、この案は都長に関しては官選案でした。

自治を主張しながら官選を認めるというのでは無理があります。

実際、「自由民権の発祥地多摩の人が官選論に与するのは解せない」との批判も出されました。

結局、この論理は大正一五年以降消えてしまいます。

それに代って登場するのが「都市計画」の論理です。

大正八年に公布された都市計画法で「都市計画区域」という新しい考え方が示されました。

この考え方は、市街化が進みつつある地域、さらにはこれから進むであろう地域まで含めて、「都市計画区域」として統一的に計画を実施していこうというものです。

多摩ではこの考え方に基づいて、多摩は将来住宅地として有望な地なのであるから、都制に含めておくべきだと主張しました。

この主張の背景には、大正後期から昭和のはじめにかけて起った宅地開発ブームがありました。

第二章3で述べたように学園都市国立の分譲が始まったのは昭和二年のことでした。

しかし、宅地開発ブームはその後の昭和恐慌のため消滅し、この論理も消えてしまいます。

「都市計画区域」に代って主張されるようになるのが、新しい「都市計画」理念である「緑地計画区域」という考え方です。

この考え方は、大都市の過密から生じる保健衛生問題を、都市周辺にある緑地・自然を積極的に活用することで解決していこうという立場から生れたもので、市街地のみでなく周辺の緑地まで含めた広域的な区域を計画地域として考えるものです。

緑の大切さは戦後の乱開発の反省として強く主張されるようになったと考えられがちですが、実は戦前にも有力な考えとして主張されていたのです。

そして、この「緑地計画区域」の考えは昭和七年に東京緑地計画協議会が設置され、都市計画の主流の地位を占めることになります。

多摩ではこの考え方に基づいて、緑豊かな多摩の地を東京に含めるべきであると主張しました。

実際、昭和初期の多摩は、東京市民の日帰りレクリェーション地としての役割を強めていました。

昭和二年には高尾登山鉄道が開通し、昭和四年には青梅線が御嶽(みたけ)まで延長されています。

過密な大都市を離れ、山岳風景に惹がれて登山をする人が増えたのは、ちょうどこの頃のことでした。

また昭和二年に多摩御陵(たまごりょう)がつくられ参拝客が増えます。

ちょっと性格は違いますが、これも日帰りレクリエーション地としての性格を持っていたと考えることができます。

昭和五年には路面電車である武蔵中央電気鉄道が八王子駅から多摩御陵まで開通し、昭和六年には京王御陵線が開通しています。

小平学園分譲のために設置された西武多摩湖線も、昭和五年には多摩湖まで延長され、観光のための鉄道に性格を変えています。

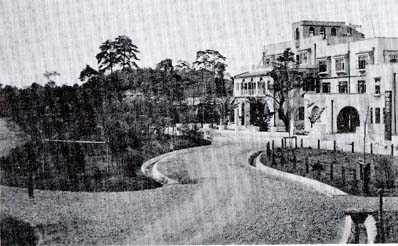

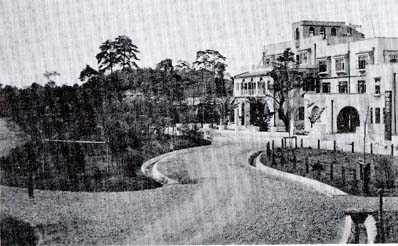

その多摩湖畔には、昭和三年、モダンな村山ホテルが建てられています。

また、連光寺丘陵には昭和五年、明治天皇行幸を記念したこれもモダンな聖蹟(せいせき)記念館が建てられ、桜が植えられて郊外公園としての整備が進められました。

多摩は昭和の初期、新しい文化も取入れながら積極的に観光地開発を進め、都制編入を主張したのです。 |

村山ホテル

|

|

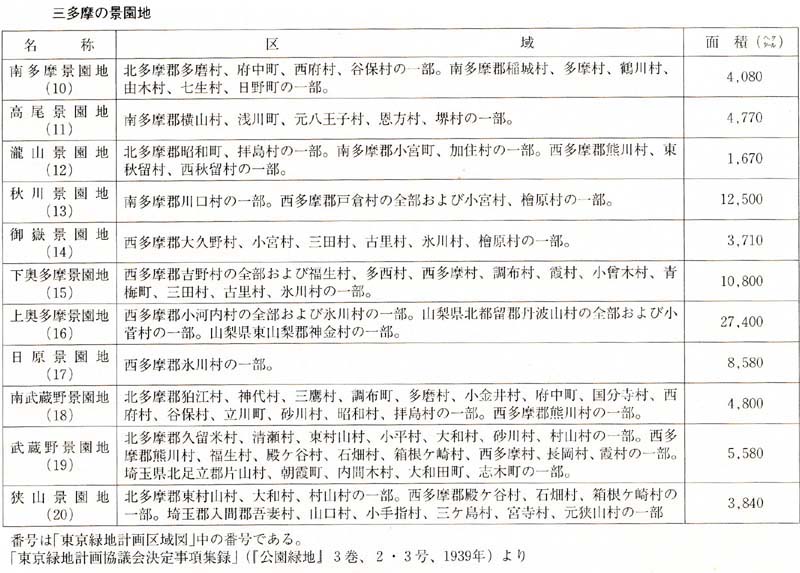

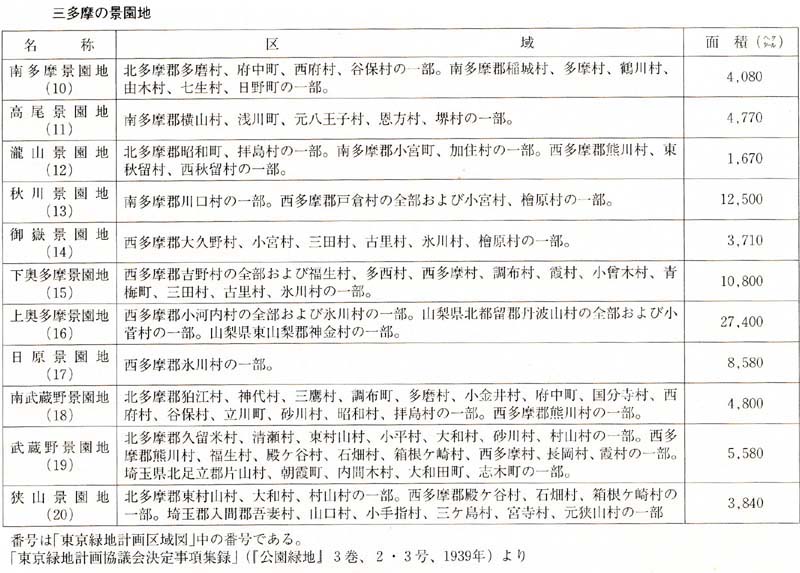

「景園地」(自然公園として整備すべき土地)

|

大緑地の設置と都制の実現

多摩が都制編入の重要な根拠とした東京緑地計画協議会は、昭和一〇年に三七ヶ所の「景園地」(自然公園として整備すべき土地)とそこに通じる「行楽道路」を決定します。

そして二一年頃からは、グリーンベルト構想の議論も行うようになりました。

グリーンベルト構想とは、大都市のまわりに緑地帯(グリーンベルト)を設置して大都市の拡大を抑制し、その外側に人口を吸収するための衛星都市を作ろうという考え方です。

この構想は大正一三年にアムステルダムで開かれ万国際都市計画会議で決議されていたものです。

東京緑地計画協議会はこの構想に基づいた東京緑地計画を昭和一四年に決定しました。

グリーンベルト構想が取上げられた背景には、あとで述べるようにこの当時多摩に軍需工場が盛んに進出し、工場と緑地の混在という問題が出てきたことがあったと思われます。

この時決定した計画では、北多摩の東部にグリーンベルトが通ることになっていました。

そして翌一五年、紀元二十六百年記念事業の一環として七ヶ所の大緑地の設置が決まります。

そのうち二ヶ所が多摩に設置されました。二ヶ所とは神代(じんだい)緑地と小金井緑地で、現在規模は縮小されていますが、神代植物公園、小金井公園として都民の貴重な緑の財産となっています。

大緑地が紀元二十六百年記念事業で実現したことからわかるように、緑を守る施策は皮肉にも民主主義が圧殺され軍部に権力が集中する中で行われました。

このことは、都制についても同様でした。

大正期の政党政治が盛んであった時代に始まった都制論議は、昭和に入ってもなかなか意見の一致を見ませんでした。

その具体的経緯についてはここに書く余裕はありません。

興味をお持ちの方は、ぜひ多摩百年史研究会でまとめた佐藤孝太郎著『東京と三多摩』(平成四年、(財)東京市町村自治調査会)をお読みください。

この本の著者佐藤氏は、多摩の都制編入運動の事務局の役を務めた方で、多摩が繰り広げた運動が詳しく生き生きと描かれています。

結局、都制は太平洋戦争がはじまり、首都防衛体制強化という観点から促進されることになります。

そして昭和一八年三月、東京都制案は議会を通過、同年七月一日に施行されました。

成立した都制には多摩がふくまれ、多摩の念願はかなえられました。

しかし、東京市域に区制が布かれたのとは異なり、多摩にはこれまでどおり市町村制が布かれることになりました。

それは多摩側も望んだことでしたが、それがその後の「三多摩格差」の制度上の原因となりました。

2 軍需工場の疎開 top

織物業を基幹産業として長い歴史的な時間を歩んでいた多摩に、近代工業が入ってくるのは、昭和戦前期における戦時疎開によるものでした。

これらの軍需工場は多摩の各地に展開してきますが、「地域産業」として受入れられてくるのは戦後も相当の時期を経てからであり、織物業のダイナミックな展開の裏面で、一種の「租界」を形成し、その全貌はなかなか明らかにされていませんでした。

特に、多摩の軍需工場として最大規模を誇っていた中島飛行機が解体されたことなどもあり、多摩と近代工業という視点は一部の専門家を除いて十分に受入れられるものではなかったのです。

それは、あくまでも地域とは遊離した軍需工場であり、「地域産業」ではないという受け止め方をされていたということでしょう。

しかしながら、これら戦前期の軍需工場の多摩への移転は、現在の多摩のハイテク化に重要な影響を与えているのです。

例えば中島飛行機解体後に多摩地域全域に散らばった中小企業は、航空機生産によって培われた高度な加工技術を保有しており、現在のハイテク化を支えるものになっていること、またかっての軍需工場が現在では民生用、産業用の部門で重要な機能を袒っていることなどが指摘されます。

また、本書を通じて多摩の近代工業化には三つの画期があると指摘していきますが、その第一期として戦前期における軍需工場の多摩への移転が位置づけられていかなくてはならないのです。

軍需工業都市の成立

戦前期における多摩への軍需工場の疎開を議論する場合、コニカ、富士電機、日野自動車などが疎開してきた日野、また東芝、日本製鋼所などが疎開してきた府中なども知られていますが、ここではまず多摩への軍需工場の受け皿として特殊な歩みをみせた武蔵野、三鷹に注目していくことにします。

多摩の純農村地帯で、雑木林の広かっている武蔵野、三鷹は、東京の都市的外延化、京浜工業地帯の拡充強化、さらに第一次世界大戦後の日本経済の軍事化という流れの中で、その受け皿として注目され、昭和に入ってから急速な近代工業化を進めていきます。

おそらく当時の距離感覚からみて、武蔵野、三鷹は京浜工業地帯のサテライト(衛星都市)として、さらに首都防衛の拠点の一つとして注目されていたのでしょう。

武蔵野、三鷹への軍需工場進出は、昭和五年に横河電機製作所が渋谷から武蔵野町に工場を移転したところから始まります。当時は中央線の電化は吉祥寺までであり、周辺は雜木林が広がっていました。

すでに大正五年に創業していた横河は、渋谷では拡張の余地に乏しく、武蔵野町に五、〇〇〇坪の工場用地を求め、移転してきたものです。

昭和六年に満州事変、翌七年には上海事変と続き、日本は戦時体制に入っていきますが、それに伴って計測器製造の横河は航空計器、航空機用磁石発電機、点火栓などの製造にまで踏み出し、さらに吉祥寺工場の拡張、渋谷方面からの下請け工場の集結を進め、軍需工場としての色合を強めていくことになります。 |

三鷹駅前中央通り(昭和22年)

|

そして太平洋戦争の勃発した昭和一六年には徴用実施工場となり、さらに昭和一九年には軍需会社に指定され、軍需生産に集中していくのでした。

中島飛行機の進出

昭和八年には正田飛行機、三鷹航空が三鷹村の下連雀(しもれんじゃく)で操業開始、さらに昭和一二年には武蔵野、三鷹工業の中心的存在になっていく中島飛行機が群馬の太田製作所の拡張の一環として武蔵野町に発動機生産の武蔵製作所(西久保)を設立します。

中島飛行機は大正六年に創業者の郷里である群馬県太田で設立された昭和初期における航空機生産の中心的な企業でしたが、第一『次世界大戦を契機に航空機の重要性が認識され、大正一四年には井荻(いおぎ)に航空機用発動機工場の東京工場を開設していたのでした。

昭和一二年の武蔵製作所開設後は、昭和一三年に武蔵製作所の分工場として田無(たなし)町に田無鋳造工場(一四年には中島航空金属株式会社に改組)を新設、一六年には関前に海軍機用の発動機工場として多摩製作所を完成、さらに同年、三鷹町大沢に三鷹工場および付設の研究所の建設が開始されました。 |

米軍による中島飛行機武蔵製作所の偵察航空写真

|

この間、昭和一三年には陸軍、海軍の管理工場に指定され、武蔵野、三鷹の航空機産業はいっそう重要性を高めていったのでした。

中島飛行機自体は三菱重工と並ぶ屈指の航空機メーカーとなり、戦時中には、就業人員二五万人、機械台数三万台強の大企業に発展しました。

そして、その中でも武蔵製作所は最大規模を誇り、昼夜二交替で各二万五、〇〇〇人が就業していたのでした。

中島飛行機の周りには協力工場、下請け工場が集結し、さらに中島飛行機、横河以外にも、昭和一四年には、昭和航空計器などが移転してくるなど、武蔵野は一大航空機産業都市の側面をみせるようになっていったのです。

また、三鷹には昭和一二年、日本無線電信電話が品川区から移転、中西機械製作所が芝区(現港区)から移転、翌一二年に品川区から東邦製作所、森河工業所が移転してくるなど、三鷹と武蔵野は東京周辺を代表する軍需工業都市として歩んでいったのでした。

軍需工場のその後

ただし、戦略産業である航空機工場の集結する武蔵野、三鷹は昭和一九年一一月以来、度重なる空襲を受け、終戦を迎えることになったのです。

戦後、中島飛行機は事実上閉鎖され、武蔵野、三鷹の航空機産業は縮小、再編されていくことになります。

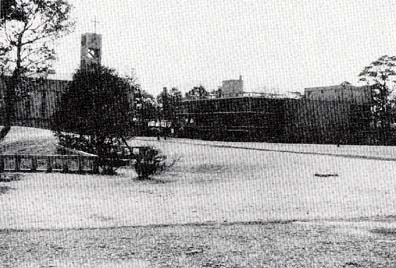

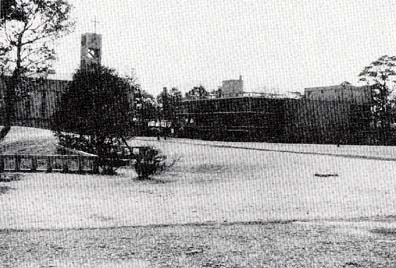

戦後、日本無線は規模縮小、敷地五〇万坪にものぼっていた中島飛行機も縮小され、富士産業(現富士重工)として軽自動車の生産に転じ、研究所の跡地には国際基督教大学(ICU)が設置されました。

この他、正田飛行機はプリンス自動車(現日産自動車)となり、現在では革新織機の生産工場になっています。

また昭和一四年に創設されていた三二万坪の中央航空研究所の跡地には、現在、科学技術庁航空宇宙枝術研究所、運輸省船舶技价研究所、鉄道枝術研究所、消防研究所、消防大学校が設置されています。 |

国際基督教大学(昭和38年)

|

終戦までの一大航空機産業の軍需工業都市を形成してきた武蔵野、三鷹は、占領軍の進駐、また日本における航空機産業そのものの規制、さらに戦後の復興に伴う住宅化の進行などの中で、再び航空機産業都市として再生することはなく、次第に工業都市としての色合を薄めていくのでした。

戦前からの有力工場として残っているのは、工業用計器、電気測定器の横河と無線・通信装置の日本無線ぐらいであり、富士重工、日産自動車は各社の主力工場ではなくなっています。

現在の武蔵野、三鷹地区の有力工場とは先の横河、日本無線の他は、金属製家具のコトブキ、情報機器のティアック、マイクロフォンのプリモなどが数えられるにすぎません。かっての航空機産業都市、軍需工業都市としての面影をほとんど失っているといってよいでしょう。

ただし工業技術という側面では中島飛行機が残した遺産は大きく、かなり世代は上かっているとはいえ、機械加工、熱処理などの機械金属工業における基礎的汎用技術において際立った技能を保有している職人が周辺に散在していることに注意しておく必要がありそうです。

武蔵野、三鷹から小平などの北多摩地域、さらに昭島(あきしま)から青梅にかけての地区には、中島飛行機で育った人々が中小零細工場として広く展開し、多摩地域工業のハイテク化の基礎的部分を形成しているのです。

航空機産業は終戦により壊滅し、軍需工業都市が消え去る中で多くの技術者、職人は広く分散し、そして武蔵野、三鷹は東京を代表する郊外都市として大きく衣更えを進めていったのでした。

日野五社の形成

戦前、戦中期の多摩への軍需工場の移転は、先の武蔵野、三鷹のほかにも、府中、調布などにも顕著にみられましたが、多摩の現在の近代工業化、ハイテク化を議論していくには、日野への軍需工場の疎開が重要性を帯びています。

多摩への軍需工場の進出の多くは市街地から離れたヒンターランド(後背地)というべき地区に向けられますが、日野はまさに典型であり、日野と八王子が接する地区に「日野五社」といわれる軍需工場が「租界」を形成していきました。

そして、こうした立地のパターンが、戦後の昭和四〇年前後から進む多摩への近代工業の進出の基本的なものとして継承されていくのでした。

日野は多摩川沿いの渡船場、甲州街道の宿場町として歩んできましたが、産業的には豊富な水を利用した水田耕作が多摩川に沿った低地部で展開するにとどまり、隣接する八王子のような織物産業は十分に発達していませんでした。

しかし昭和八年以降、当時の有山亮町長を中心とする積極的な工場誘致運動を契機として、軍需工場の進出が活発化し、早い時期から多摩を代表する近代工場の立地する地域となっていったのです。

昭和九年には東洋時計(現オリエント時計)が段丘下の水田地に立地。

その後、昭和一二年には小西六(現コニカ)が事業拡張のため台地上の山林地に立地し、カメラ、フィルムの生産を開始しました。

昭和一六年には富士電機豊田工場が軍の命令で設立され軍需兵器の生産に踏みだし、昭和一七年には日野重工業(現日野自動車工業)が設立され、軍用装軌車両の製造を開始しました。

そして昭和一八年には神戸製鋼所の電機部門である神鋼電機が設立され、航空電気機器の生産を開始しています。

日野は水が豊富、空気が清浄ということで、精密機械機器の工場の受け皿として注目され、また地元の熱心な誘致により、多摩を代表する軍需工場地域を形成したのです。

そしてこれら五社を「日野五社」といい、多摩の軍需工業化の一つの象徴的存在として知られていたのでした。 |

日野自動車工業

|

「租界」の形成

先の中島飛行機、横河、「日野五社」のほかにも、府中の東芝、日本製鋼所、調布のJUKI、立川の立川飛行機、昭島の昭和飛行機、小平の陸軍兵器補給廠(現ブリヂストン)など、多摩の各地には戦前から戦中にかけて多くの近代工場が京浜工業地帯なとがら進出してきましたが、これらはいずれも戦時体制の強化の中で軍需品生産に向けられ、多摩はあたかも航空機などを中心とする軍需工業地域の様相を呈するものになっていったのです。

ところで、これらの疎開してきた軍需工場は、当然、機密保持の性格が強く、自己完結的な立地展開を示し、地域工業として周囲に波及するものは乏しく、さらに市街地から離れたヒンターランドというべき所に立地したため、自治体や住民の目からは隔離されたものとなっていたのです。 |

立川飛行機青年学校実習場

|

いわば多摩に戦前戦中に疎開してきた軍需工場はそれ自体で「租界」を形成するものであったといってよいでしょう。

戦後の多摩の軍需工場は、中島飛行機のように事実上、解体されたところもありますが、その多くは民需用の工場に転換し、JUKIのような機関銃工場はミシン工場に、航空機関連工場の多くは自動車関連工場へと転換していきます。

さらに、かってのヒンターランドであったところが、戦後の多摩の急激な宅地化の中で立地条件を大幅に改善し、住宅に取り囲まれた大規模工場として往来分野製品の生産工場から次第に開発型工場、あるいは研究所へと内面の高度化を進めることになったのです。

そして住民も自治体もよく知らないうちに現在では研究開発機能を中心とするものに大きく変化を遂げてきました。

その結果、これらかっての軍需工場の多くは、現在の多摩のハイテク化をリードする主要な担い手の一つとして重要な役割を果すものになっているのです。

それはかっての「租界」であった軍需工場から、多摩の社会、経済の成熟化を支える一つの重要な担い手として登場しつつあることを意味するでしょう。

そうした課題にどう応えていくのかが、かっての軍需工場に課せられた一つの重要な課題になっていることはいうまでもありません。

3 動員と空襲

立川と八王子

前節で触れたように、昭和になると武蔵野、三鷹、日野など中央線沿線の町村に軍需工場の新設が相次ぎました。

元々武蔵野台地は林や畑が広がり産業の中心は農業でしたが、次第に軍需産業が中心となり町村の姿を変え、それは多摩の政治、経済に大きな変化をもたらしました。

まず先駆けとなった立川の発展をみてみましょう。

大正一一年に立川陸軍飛行場が作られたのを最初に、昭和に入ってからは軍関係旆設と軍需工場が次々と新設されました。

昭和五年には町内に石川島飛行機(昭和一一年に立川飛行機株式会社と改称、翌年には砂川村に分工場を建設)が工場を付設して移転を完了し、昭和一二年には昭和村(現昭島市)に昭和飛行機が設立され、翌年には大和村(現東大和市)で東京瓦斯電気(一四年に日立航空機と改称)が航空機用発動機工場の操業を始めるなど町の内外に航空機工場が作られ、やがて「軍都」と呼ばれるようになりました。

交通面でも、昭和四年末の南武鉄道の開通によって川崎と、五年の五日市鉄道の全面的な問通によって西多摩郡とも結ばれ、立川駅は昭和一二年には一日の乗降客が一万二、〇〇〇人ほどでしたが、一五年には四万人にもなり、立川は産業や交通の面で急速に多摩の中心地となっていきました。

昭和一二年の蘆溝橋(ろこうきょう)事件により中国との全面戦争がはじまると国内には軍需景気が訪れ、軍需会社では工場の新設を検討しはじめました。

東京市内の大森や蒲田などの工業地帯では大軍需工場を建設する地理的余裕がなかったため、平坦で広い敷地の買収が容易なこと、交通の便もよく労働力も比較的集めやすいことなとがら多摩が俟補地のひとつとなりました。

特に北多摩郡の町村では農村不況から脱出して立川のような町の「発展」をはかろうと誘致に努め、その結果一般企業や航空機生産を中心とする軍需会社とその下請け会社が工場を新設したり移転させたりしました。

また、昭和一三年には多摩村に陸軍大工厰多摩火薬製造所が作られ、昭和一五年には福生(ふっさ)村などに陸軍多摩飛行場が、府中町には陸軍燃料廠が正式に発足するなど陸軍の施設や各種研究機関が次々と開設されました。

立川の「発展」は他の自治体の「発展」モデルとなったといってもいいでしょう。

一方、こうした変化のなかで多摩での地位を低下させていったのが八王子市でした。

八王子は繊維産業で発展して「桑都」と呼ばれ、多摩で唯一市制をしいていました。

しかし戦争が進むにつれて繊維産業はふるわなくなり、人々は市外のこうした軍需工場に働きにでるようになりました。

繊維業者は転廃業を余儀なくされ、軍需工場の下請けになったりする工場もありました。

市では軍需工場の誘致につとめましたが、敗戦まで大工場が移転してくることはありませんでした。

そして八王子はいわば多摩の軍需工場への労働力の供給地、下請け工場の地域となっていったのです。

学校の新設

軍需工場が新設された市町村には従業員が各地から移住し、会社側でも従業員用の住宅を建設したりしたこともあって(大和村の南街など)、畑や雜木抃のなかに住宅が建ち、人口が急増しました。

そして、そうした新住民を対象とした商店街が住宅地や中央線の駅前などに次々と形成され、浴場や集会場もできるなど宅地化の波が押し寄せてきました。

一方でそれまで農業で生計をたてていた人々がこうした工場で働くようになったり、東京市内の軍需工場に働きに出たりしました。

農村不況で苦しんでいた彼らには軍需工場はまたとない働き口でした。このため農業人口、農家の戸数、耕地面積は減少していきました。

農家では働き手の成年男子が出征したこともあって、人手不足、特に農繁期の不足が深刻化しました。

昭和に入って多摩は東京市への蔬菜供給地として位置付けられていましたが、生産が次第に困難になっていったのです。

食料品は不足し、日用品不足ともかさなって物価の高騰を招きました。

こうした状況について浅川町(現八王子市)で江戸時代から書き継がれている『石川日記』の昭和一五年の冒頭には、この浅川町から品川の大井、立川、日野方面への通勤者は何百名もいるが、その職については語らない(軍需工場での秘密のためか?)、このため町内では人が足りず、農作物や家庭用品が欠乏し生活難を言うものが多いと書かれています。

また、急激な人口増加による住宅不足もみられましたが、学童数の増加による小学校(のち国民学校)の教室、校舎不足も深刻でした。

すでに立川では昭和七、八年ごろから学童の急増にともなって学級増を行い、新たな学校建設を検討しなければなりませんでした。

調布町の調布尋常高等小学校では昭和一四年に一、二年生の二部授業が行われ、翌年には仮校舎を借用しました。

三鷹村でも同じ頃、盛んに二部授業が行われたり、分校舎も建てられました。

こうしたことは人口が急増した市町村が敗戦まで抱えた問題で、学校の建設費が乏しい市町村の財政を圧迫しました。

一方、軍需景気で家庭が潤ってくると小学校の高等科に進む学童が増え、さらに上級の中学校(男子、五年制)、高等女学校(女子、五年制)への進学熱が高まっていきました。

東京府ではこれに応えるために人口増加が著しかった多摩地域に昭和一四年に府立機械工業学校(現都立小金井工業高校)を折設したのをはじめに、一五年には第十三高等女学校(現都立武蔵高校)、第十五高等女学校(現都立神代高校)、第十九中学校(現都立国立高校)を設立、一六年には第五商業学校(現都立第五商業高校)を設立しました。

また同年に八王子市が四年制の八王子市立高等女学校(現都立富士森高校)を設立し、私立でも谷保村(現国立市)に第一山水中学校(現桐朋高校)と、調布町に山水高等女学校(現桐朋女子高校)が設立しました。

こうした変化への対応に自治体もたいへん苦慮しましたが、一方で農業不況から税金の滞納などによって歳入不足にあえいでいた市町村の財政は、軍需工場の土地買収による不動産取得税や人口増加による戸数割税の増収などによって急速に改善されました。 そして立川が昭和一五年に市制を施行したのをはじめとして、昭和一〇年代には町制を施行する村が続出しました。

さらにそれまで八王子市にしか適用されていなかった都市計画法が立川を中心とする町村、武蔵野町、三鷹村、田無町などを中心とする武蔵野地域、そして青梅にも適用され、昭和一〇年代の中頃にそれぞれ都市計画地域となったのです。 しかしその一方では、東京市の水不足に対応するためにかねてから計画されてきた小河内(おごうち)貯水池(奥多摩湖)の建設が、多くの村民を立退かせて昭和一二年から始まりました(昭和一八年に戦争による資材不足で中止され、戦後再開して昭和三二年に完成しました)。 |

小河内(おごうち)貯水池建設反対ビラ

|

こうして中央線沿線への軍需工場の進出は多摩に軍需景気をもたらし、産業を軍需工業に変えていきました。

動員される人々

昭和一三年になると、国家総動員法によって政府は国民生活と経済を統制することができるようになり、翌一四年には国民徴用令によって、一般国民が軍需産業に動員されるようになりました。

かっては家庭にいて夫に仕え、良き母であることが求められた女性に対しても労働力不足を補うために積極的に働くことが求められました。

大学、専門学校、中学校、高等女学校、国民学校高等科などの学生、生徒(当時はまとめて学徒と呼んでいました)も学期に何日か授業をやめての勤労奉仕が行われましたが、昭和一九年四月には学校での授業を中断して一年間にわたり軍事施設や軍需工場などに動員することが決定され、政府は労働力を根こそぎ動員して軍需生産の強化をはかりました。

多摩の学校の学徒は学年やクラスごとに軍需工場などに動員されました。

学校内に作られた日立航空機の「字校工場」で働く第四高等女学校や、動員先の昭和飛行機が西多摩村(現羽村市)などに疎開したため旅館や寮住まいをして通った都立武蔵高等女学校のような例もありました。

また東京以外から動員されてくる学徒もいました。

彼らの労働の多くは一般の工員と変らないもので、工場内で旋盤などで金属を加工したりしました。

やがて深夜労働も許可されると、昼夜三交替で働かされることになりました。

こうした労働は危険をともない、中央工業南部銃製作所では国民学校高等科の学徒が手を機械に巻き込まれる怪我をしたり、巣団通勤の途中の日野坂でトラックにつっこまれ死者二名、負傷者数名を出した八王子工業学校のような例もありました。

また中島飛行機武蔵製作所の昭和一九年二月二四日の爆撃では武蔵野女子学院の学徒四名が、一二月三日の爆撃では第五商業学校の学徒一〇名が亡くなりました。 |

中島飛行機武蔵製作所殉職者慰霊碑

(東伏見稲荷神社境内)

|

空襲

戦局が悪化しアメリカ軍が本土に迫ってくると、政府は本土空襲を警戒して昭和一九年六月に都市部に住む子供の疎開を決定し、その夏に区部の国民学校三年生以上の学童集団疎開を実施しました。

南多摩・西多摩郡には品川区の学校から、北多摩郡にも赤坂区(現港区)の学校などから多くの学童が疎開し、寺院、社務所、公会堂などに宿泊して近くの学校に通い勉強に励みました。

また、都心部から空襲を避けるため人々や荷物が疎開してきました。

そしてこの年の一一月から始まったアメリカ軍による本土空襲は多摩に大きな惨禍をもたらしました。

一一月二四日の昼ごろ、B29 *

約九〇機がサイパン島から本土に飛来し、高高度から武蔵野町にあった中島飛行機武蔵製作所を燔撃しました。

* B29=第二次世界大戦中に開発されたアメリカの重爆撃機。航続距離が長く、九トンの爆弾を搭載した。

日本の迎撃戦闘機の上昇限度をこえた高度一万メートルから爆撃を行った。

武蔵製作所を日本本土で最初に空襲したのは、この工場が日本最大の発動機(エンジン)工場だったので日本の航空機生産に大きな打撃を与えることができると考えたからでした。

これ以降、B29は富士山を目標に本土に侵入し、山梨県から中央本線にそって東京に入り、武蔵製作所や都内に爆撃を加えました。

B29の飛行コースになった多摩の上空では、その進入を阻止しようとする日本の戦闘機との空中戦などが目撃されたりしました。

翌一一〇年になると、アメリカ軍は硫黄島の攻略に先立って日本の航空戦力に打撃をあたえるため二月一六、一七日に艦載機が飛行場などの軍事施設や航空機工場を攻撃しました。

二月二五日にも艦載機による空襲がありました。

これらの日には一日中空襲警報が出る状態になり、それまで比較的のんびり構えていた軍需工場近郊以外の多摩の住民も空襲の恐ろしさを実感し、これは「本土戦場化の序幕」だと日記に記した人もいました。

さらにアメリカ軍は中規模の航空機工場などにも目標を定め、四月四日には立川市の立川飛行機を、四月二四日には大和村の日立航空機立川発動機製作所を空襲しました。

このためにこれらの工場では埼玉県など地方に工場を疎開させ始めました。

繰返し空襲を受けた中島飛行機武蔵製作所では工場近くの学校を廃業した工場の他、浅川(現八王子市)、栃木県の大谷、福島県福島市などに地下工場を作って疎開させました。

こうした空襲はすべてが航空機工場を狙ったものでしたが、爆弾は目標を外れて市街地などに落ちることもあり、四月四日には立川市富士見町の山中坂で防空壕に避難していた市民四一名が爆弾の直撃で亡くなるという悲劇が起りました。

またB29は安全な帰還をはかるために残っていたわずかな爆弾を落とすこともあって、そうした目標なしの爆撃の被害にあうこともしばしばでした。

都心への空襲方二月一〇日を中心に締り返されていました。

多摩は罹災したり空襲をさけようとする都民の疎開地となり、人口はさらに増えました。

五日市や奥多摩の国民学校には都心の各学校の御真影(ごしんえい、天皇の写真)が疎開してきて、大切に守られたりしました。

その後、四月七日には硫黄島からP51戦闘機 * が初めて本土に飛来しました。

P51戦闘機=第二次世界大戦末期、対日戦に投入されたアメリカの戦闘機。

ゼロ戦などの当時時の日本の戦闘機の性能を大きく上まわった。

第二次大戦が始まってから、米軍は新型戦闘機を開発した。当初は日本のゼロ戦が活躍した。

はじめはB29の護衛だったのですが、日本の戦闘機が迎撃してこないのとB29の攻撃方法が変ったため単独で飛来して相模湾から北上して多摩を空襲しました。

P51は関東地方にいられるのはわずか二、三〇分であり、艦載機などの小型機による銃撃空襲はB29による爆弾や焼夷弾の空襲に比べて被害は多くありませんでした。

しかし空襲警報が発令されるかされないうちにどこからともなく突然に飛来すること、人を狙って機銃掃射をしてくるため恐怖のまとでした。

すでに一一月二五日の艦載機の空襲では、青梅線で動員を受けていた工場に通勤途中だった第九高等女学校(現都立多摩高校)の女学生が直撃を受けて亡くなりました。

P51による空襲は七月になるとさらに激しくなり、七月八日には中央線立川〜国立間で電車が銃撃を受けて運転士が亡くなり、元八王子村(現八王子市)の隣保館では学童疎開で来ていた品川区立原国民学校初等科四年生の学童が亡くなりました。

母親はこれを悲しんで近くの寺のお地蔵さんに亡くなった息子のランドセルを背負わせました。

さらに七月二八日には五日市線の多摩川鉄橋上で下り列車が銃撃を受けて三名が亡くなり一六名が重傷を負うなどの悲劇が相次ぎました。

一方、アメリカ軍はこの六月からこれまでの軍需工場、大都市空襲に加えて、さらに地方の中核都市の空襲をはじめていました。

多摩でこうした空襲の目標となったのが疎開などで人口八万人ほどに増えていた八王子市でした。

アメリカ軍は八王子市を地方都市とし、東西交通の要衝とも位置づけて目標としました。

そして八月二日の未明、B29一六九機による六九万発の焼夷弾攻撃を行いました。

旧市街地の八〇%以上が焼失し、四七三名か犠牲になりました。

被害は八王子ばかりか立川などにまでおよびました。

さらに、八月五日には八王子空襲以来三日ぶりに全面開通した国鉄中央本線で、新宿発長野行き四一九列車がP51数機の機銃掃射を受け、五二名が亡くなり、一三三名が負傷しました。

これは列車への小型機の空襲としては国内で最大の犠牲者でした。 |

八王子の被災地(昭和20年10月)

|

負傷者は八王子市内の病院が焼失していたため、トラックで立川の各病院や聖蹟桜ヶ丘に疎開していた立川陸軍病院に運ばれましたが、炎天下、長時間にわたる輸送のためにトラックの上で亡くなる負傷者も多数でました。

こうして多摩がB29と小型機による空襲にさらされるうちに迎え八八月一五日未明の午前一時頃、氷川町(現奥多摩町)大丹波に爆弾が落され、民家一戸が焼失しました。

これが多摩最後の空襲であり、東京への最後の空襲でもありました。

多摩がこのように再三空襲を受けた理由は中島をはじめ立川、日立、昭和などの航空機関係の大軍需工場があったことであり、また地方都市としての八王子があったためでした。

P51による空襲が盛んに行われたのは、相模湾からの侵入コースにあたっていたからでした。

八月一五日、正午に天皇の重大放送があるとの知らせが人々に伝えられました。

人々は家の中で、職場で、そして焼け跡で、戦争と共に普及したラジオの前でその声を初めて聞いたのです。

多摩を大きく変えたこの戦争も玉音放送によって「終り」を告げました。

|

多摩に設置された軍需工場・軍需施設

|

軍事施設の跡地利用

敗戦と共に軍事施設の利用、航空機など軍需品の生産は完全に中止されました。

多摩にあった飛行場や軍事施設、軍需工場は、まもなく進駐してきたアメリカ軍の調査を受け、その多くが接収されて軍事基地、米軍将校や米兵家族の住宅などとして使われました。

戦前、戦中を通じて軍事施設、軍需工場が次々と作られたために、多摩は立川を中心としてアメリカ軍の基地が集中する軍事的な拠点となったのです。

例えば陸軍多摩飛行場は横田飛行場と名をかえ、立川飛行場と共に軍用飛行場として使用され、府中の燃料廠は極東空軍司令部に、多摩村の多摩火薬製造所も多摩弾薬庫となりました。

これらの施設は朝鮮戦争やベトナム戦争で軍事的に重要な役割を果しました。

しかしベトナム戦争が終り、アジアの軍事情勢が変る頃から日本へ返還されるようになり、その多くが自衛隊に引き継がれました。

立川の陸軍資材本廠、府中の燃料廠はそれぞれ陸上自衛隊東立川駐屯地・航空目衛隊立川分屯地、航空自衛隊府中基地として利用されています。

この他では立川飛行場は立川防災基地・昭和記念公園になりました。

ただ、横田基地(飛行場)だけは現在でもアメリカ軍が極東最大の空軍基地として使用しています。

アメリカに接収されない場合、またはされても短期間の場合には、その後は公共施設に利用されたり、元の所有者に払い戻されたりしました。

例えば、小金井の陸軍技術研究所の跡地には東京学芸大学、東京サレジオ学園が、八王子の陸軍幼年学校の跡地には都営長房団地が作られました。

小平の陸軍経理学校などの跡地は陸上自衛隊小平駐屯地の他、建設大学校、警察学校になりました。

一方、軍需会社のうち航空機会社の多くは分割させられたり、解散させられたりしたため、その工場の敷地も様々な形で使用されました。

中島飛行機武蔵製作所の敷地は米軍宿舎として利用されたあと、武蔵野市役所や市営グラウンドとなりました。

また中島飛行機三鷹研究所は一部が富士重工(中島飛行機の関係者で設立された会社)の工場となったほか、国際基督教大学の敷地になりました。

ただ、八王子市高尾町の中島飛行機浅川地下工場の敷地は元の所有者に払い下げられながら、地下壕という特殊性から一時は公開されたことはあるものの全く使われませんでした。

三鷹の正田飛行機、三鷹飛行機の跡地は日産自動車の工場などに、日立航空機立川発動機製作所の跡地はアメリカ軍大和ベースキャンプになったあと、小松ゼノアの工場などになっています。航空機会社がそのまま存続したのは昭和飛行機工業や立飛企業などわずかにすぎません。

元々は民需品を生産していながら、戦争中は軍需品を作っていた民間会社の多くは戦後、民需品の生産に転換して現在にいたっています。 |

浅川地下工場(昭和20年米軍撮影)

|

top

****************************************

|