|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@�����@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�t�^

�@1�@�R�������n�敶���^��

top

|

�@�����͔_���}���ق���

�@�����Ɏ��R�����^���A�吳�f���N���V�[���̒n��N���|�^���ɑ����đ�O�̒n�敶���^���̔g�������܂����̂́A�����Í��̐푈���悤�₭�I�~�������������a��Z�N�̉Ă���킸������̏H�ȍ~�̂��Ƃł����B

�@���a��l�N�㌎�ȗ��A�ߐ쑺�i�����c�s�j�œ쑽���_���}���ق��J�����A�_�������ɔ_�Ə��̑ݏo���������s���Ă����_���^���ƘQ�]�i�i�Ȃ݂�����j���A�풆�̍������������z���u�_�����炪���肠���Ă����������ؓ��̉\��������v���Ƃ��ł���}���ق̍Č����ƁA�u�������Ɂv���J�݂������Ƃ��n��ł��B

�@�_���}���ق��u�e�}���فv�Ƃ��āA�e�n�Ɂu�������Ɂv������B�@�����Ă��́u���ɂ̎��含�d���Ȃ���x�����Ă������Ƃ�����I�ɏd�v�ł���A�o���̌��т��ɂ���ĕ������ɂ̖Ԃ̖ڂ��_���ɍL�����Ă����v���Ƃ���}�������̂ł����i�Q�]�i�u�킪�}���ق̌܁Z�N�v�w���c�n���j�����x��Z���j�B |

�ߐ�}���فi���a22�N1���j

|

�@���̑�ꍆ�𑁂������a��Z�N��Z���ɒߐ쑺��O�ւɒa�������A�����ē����^�����ɁA���N�ɂ́A�������i�������q�s�j�̏��䐉���Y���A���̔_���}���ق̎x���������Ď���ɕ��ɂ��J�݂��܂����B

�@����͑吳�f���N���V�[�̎���ɑ����ȐN�����������A�܂����a�̏��߂���N�c�����ɂ������A�_������������⏄��u����A����Ȋw������ȂǂɐϋɓI�ɂ�������ĉ������𒆐S�ɒn�敶����S���Ă����l���ł����A�푈�����Ɏ����ێ��@�ᔽ�e�^�Ō�������A�ブ�����̗��u�̌��������Ă��܂��B

�@�吳���Ɍ��_�������풆�ɂ͌R����`�ɂ���ċ�`�����܂���Ă����l�������A��ア�����������オ���ĕ����^���̐�ڂ������̂ł��B

�@�Ȍ�A�쑺�i�����c�s�j�����̔_��������A�R�䑺�i�������q�s�j�̏�����k��̐N��A�O�����o���̐N�c�Ȃǂɂ��c�̑ݏo�����s���A�{��ʂ��Ă̌𗬂��n��܂����B

�@���̂悤�ɒߐ쑺���j�ɓ쑽���̑��X��A�������̕O���i�Ђ̂͂�j���ɂ܂Ŕ_���Ǐ��^���͍L�܂�A�n�敶���^���̑����͋L����܂����B

�@���Z�N�Ԃ�̖�������

�@�_���}���ق����������ɒa�����Ă�������A�k�����ł͐N�������܂��ŏ��ɓ��������܂����B

�@���������{���̐N��͏��a��Z�N�H�A�u�t����v�i�ꂢ�߂������j�Ƃ������̂ŃX�^�[�g���A���N�ꌎ�ɂ͋@�֎��w�t���x��n�����܂��B

�@�����ē����{���Ɂu�t��v�A�쒆�V�c�ɂ́u�V���N��v�Ƒ������ŐN�O���[�v���������܂����B

�@�������ɂ͂��������n��̐N������a�����A����炪���W���ė��N�l���Ɂu���������N�A���v���������܂��B

�@����ł́A���a���N�ꌎ�ɁA�u�O���������i�쓯���v�̐ݗ�����������o���܂��B

�@�V���͎��̂悤�ɓ`���Ă��܂��i�w�ǔ��V���x�A���a���N�ꌎ�����j�B

�@����s��c�������g�F���𒆐S�ɂ���O�����̓��u�̑�\�O�\�]���́A��\�����[���A����s�ʼn�A

�@���R�����^���O��A���`�h�̎Љ�ێ��̊m����ڎw���ĎO���������i�쓯���ݗ���������J��

�@����{�I�l���̊m���@�����������v�z�̊m���@��������̖����`�̐��̊m���@�������o�ς̖����`�̐��m�� |

�@�����g�F�Ƃ����A�ٌ�m��@���ږ�Ƃ��ď��a�̏��߂���Љ��O�}�k�����������_�������O�������c��ȂǂŒ��S�l���Ƃ��Ċ������Ă��܂����B

�@�܂��A���a���N�̓��{�؉Ɛl�g������x���������ɂ͌ږ�ٌ�m���Ђ������A�Ǝ�Ƃ̌��ɂ̂��ގ؉Ɛl�����͂Ƀo�b�N�A�b�v���܂����B

�@���̍��������A������Ӓn��̃��[�_�[�Ƃ��ēo�ꂵ�܂��B

�@�����āA���̃X���[�K���ɂ͎��Z�N�Ԃ�Ɂg���R�����h���������܂����B

�@���������R�����̓O��A�����i�삪�K�v���Ɛ����܂��B��{�I�l���A�����A�����`�Ƃ������t�ɐV�����������A���̗͂�h�������邱�Ƃ���������܂����B

�@�s�����_�����J���҂��l�œ����̂ł͂Ȃ��A����́u�����g���v���������Ă������Ƃ������߂܂��B

�@���̒ꗬ�ɖ�����Z�N��ɑ�����Ȍ��i��������j�������R�����̎v�z�Ɖ^���̓`���I�ȗ͂�����Ă��܂����B

�@�������Ėk�����ł́u�����v�������t�ɐ��̉^�����n��܂������A����Ɍĉ����铮���͂����łĂ��܂����B

�@�����_�������݂��邽�߂ɒJ���i��فj���i�������s�j�ɔ_�Ɠ����Y�����g������������A���a���N�ɂ͐N���ÂŁu�����u����v���J�Â���܂��B

�@�܂��܌��ɂ́u�l���c��v�Ȃ���̂��J�݂���A�H����@�˔j���l���̗���Ř_����ꂽ�肵�܂����B

�@����A�������ł́u���������N�����v�V��v�i���N�l���j����������A�����̊v�V���ڎw����܂��B

�@�����x��ĕ{�����ɂ́A�v�V���������߂āu��������������v����������܂����i���N��ꌎ�j�A���������k�����e�n�̓����Ɩ��W�ł͂Ȃ��ł��傤�B

�@�������ł͐N�c��������

�@�������̓����͂ǂ��ł��傤���B�@�����Ƃ��������������͕̂����i�ӂ����j���̐N�c�ł��B

�@�����ɂ����{�F���Ƃ������҂����܂����B

�@��O�A�풆�ƕ����̐N�c�̃��[�_�[�Ƃ��Ċ������Ă��܂������A����}���ق���R��قŏ��ق̒����W�������ɋΖ����Ă����ِF�̐l���ł����B

�@�s�S�ɒʂ��Ȃ��畟���Ƃ����n����݂߂Ă��āA���u���ꂩ��n���ɖ{���̕������K�v�Ȃv�Ƃ̗F�l�̋��������߂Œn���ɗ��܂�܂��B

�@���̋��{�̌Ăт����ŐN�c���Č�����܂����B

�@�u�����ȐN�́A���{���A���y���ǂ��Č�������悢�̂��A�����͂ǂ������čs������悢�̂��^���ɔY�ݍl���Ă��܂����B |

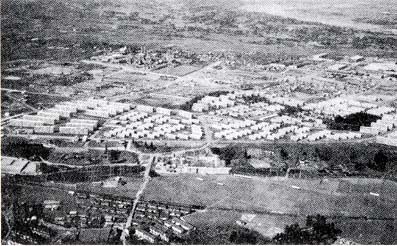

���c��n�i�����s�j�̂a29

|

�@�����Ă��̂��Ƃ����R�Ǝ�ҒB�̑���N��y���֊������ł��݂ɁA���R��`�E�����`�Ƃ������Ƃ͈�̂ǂ��������ƂȂ̂��낤���Ƙb�����Ȃ���A���������̏W�܂����낤�Ƃ������ƂɂȂ�A���a��\�N�\�ꌎ�ɐ��̐V�����N�c����������܂����v�i���{�F���u�����N�c���ꂱ��v�w�����ӂ������q�x��O�������j�B

�@�N�̗͂Ɋ��҂��A��������|���Ă������Ƃ�i���Ă܂��B

�@���{���g�̌��ɂ���悤�ɁA���̊��͂́u�����Ȃ�Ƃ��吳�f���N���V�[���������āv���邱�Ƃ��炫�Ă��܂����i�u���̐l�ɕ����@��O������֒n�敶���^���Ƌ��Ɂv�A�w�݂����炢�ǁx�@��j�B

�@�����͉��c��n�ւ̃A�����J�R�i�����Z���̖ڂ̑O�ōs��ꂽ�̂ŁA���|�A�s�����͑��n��ɂ���ׂĊi�i�Ƌ��������̂ł����A���{�͂��̎���̑�ϊv���ÂȖڂł݂߂āA�V�����s���̎w�j��N�Ƌ��ɖ͍����Ă��܂����B

�@���ہA���̌�̕����ɂ����镶���^���͖ڂ��݂͂���̂�����܂��B

�@�Ԃ��Ȃ��N�c�̋@�֎��w�����̑b�i���������j�x�����s����A��Ў҂̂��߂̃o�U�[�A�S�������k��A�٘_��A�w�l�Q����������A�Ǐ���A�N�c�_��̑��݁A�������S�A���N�c���������ƁA�����̎Љ�ɍ��������l�X�Ȏ���I�������W�J����܂����B

�@�����͒c����l�ЂƂ�̎��ȕϊv�͂������̂��ƁA�n��Љ�̕ϊv��n�敶���n���ɑ傫�ȉe����^�����ɈႢ����܂���B

�@���{�����������āu���w�A�����A���y�A�u���A���̑�������ʂɂ킽��A���̒��̕�������̂��߂Ɋ����L���W�J���čs�����v�ƕ��w���l���w�������x���a�����܂��B

�@�d����n��j���Ăǂ��ɂł����炷��G���̖����Ƃ����Ƃ���ɁA���{�瓯�l�����̕��X�Ȃ�ʌ��ӂ�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����Ґl�A����d���A�{�{�S���q�A���i����ɂ���Č������ꂽ�u�V���{���w��v�ƘA�g���Ƃ�Ȃ���A���w���������ł͂Ȃ��n��̖��剻�^���Ɏ�g�ނ��Ƃ��w�������x�̂�����̖ړI�ł����B�����^���������߂邱�ƂƖ��剻�^���Ƃ��d�Ȃ��ēW�J����܂����B

�@�������̉����~�Ƃ������ׂ��ʒu�ɂ��鏬�͓����i�����������j�ł��A���a���N�ꌎ�ɁA�����s�N�����S�ƂȂ��Ď��Ǎ��k��Ƒ����l�����k����{����A�����v�V�����ڕW�ƂȂ�܂����B

�@�܂���ʌ����ɋ߂��������̐��ؑ��i���~�s�j�ł��������疯�剻���ړI�Ƃ���A�I��Ɠ����ɑ��̎�]���̑S�ʓI�X�V�����{����A�H�Ǝ����A�R�����剻�A�����̎���I���_�̍V�g�Ȃlj���I�ȕϊv�����{����܂����B

|

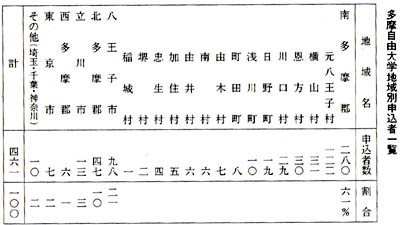

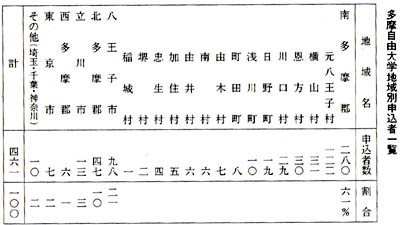

�������R��w�n��ʐ\���҈ꗗ

�@�������R��w�����l����w

�@���a���N������N�ɂ����ẮA�����O�S�������悤�Ȍ`�Ԃ������Ċw�K�����^�����W�J����܂����B

�@�����쒬�́u�Љ��w�[�~�i�[���v�i���N�܌��j�A�k�����A���N�c�ɂ�闧��ł́u�Ċ���w�v�i���N�����j�A�������S�ܓ��s���́@�u�ܓ��s�Ċ���w�v�i���N�����j�A���S���������i���H���s�j�́u�������Љ�w�Z�v�i���N�㌎�j�A�u�k�������R��w�v�i���͗���Ɛ��������A���N��ꌎ�j�A�������q���i�������q�s�j�́u�������R��w�v�i���N��ꌎ�`���N�O���j�A�������S�����������Ƃ����u�������Ċ���w�v�i���N�����j�Ƃ����悤�ɁA��w�A�Љ�w�Z�A�[�~�i�[���A���R��w�Ƃ������̂ŁA���L���͈͂��璮�u�����W�߂ăn�C���x���ȍu�����J�u���܂����B�@�Ȃ��ł��ł���K�͂Ɏ��{���ꂽ�̂��u�������R��w�v�ł��B�@��Ấu�������R���b��v�Ƃ����A�펞���Ɍ������q���ɑa�J���Ă��Ă������勳���L��L���𖼗_��ɂ��A�������ɂ͉������̏��䐉���Y�A�������q���𒆐S�Ƃ�����Z���قǂ̊����̒��ɂ́A���͂Ȏx���҂Ő��_�I�Ȃ��ǂ���ł��������ߐ�_���}���ق̘Q�]�i�����O����˂Ă��܂��B |

|

�@���̑�w�̕�̂́u�����N��������v�ɂ���ē��N�܌�����J�u���ꂽ�u�����N�����u���v�ł����B

�@�����u���͖����j���̌ߌ�A�����E���w�E�v�z�E�����E�o�ς̌܃R�[�X�ɂ킽��A�V���ɁE�ÒJ�j���E���������Y�E�L��L�߂�̖ʁX���u�t�ƂȂ��ĘA���u�����g�܂�܂����B

�@���̐��ʂ̏�Ɂu�������R��w�v����悳�ꂽ�̂ł��B

�@�����͓��N��ꌎ���痂�N�܂ł̊ԂɑS��܉�ŁA�����j���A�ߌ�ꎞ����l���܂ł̎O���ԁA�ꖼ�Ȃ����̍u�t���S�����܂����B

�@�ꏊ�͌������q���̗וۊقŁA�����V���Ђ��㉇���܂����B

�@��X�́A�s��ɂ��זł������������̏�ɗ����ĐV����������W�]���邱�Ƃ��o����Ɏ���܂����B

�@�i���I�N��O�́A�V����������S�����́A�V�����Љ��n����̂Ƃ��Ă̎��o�����Ƌ��ɁA������ׂ�����m�����w�тƂ邱�Ƃ̕K�v��Ɋ�����̂ł���܂��B

�@����Ȃ����ẮA���j�I�]�����ɉ�����N�̖������ʂ������Ƃ͕s�\�ł���Ǝv���܂��B

�@�u�������R��w�v�̊J�݂��Ăт�����ē��ɂ́A���̂悤�ɐV��������A������S���N�̖�����ӔC�������o���A���̂��߂ɂ��܂ł��s��̍��ׂ̒��ɒ������Ă��Ă͂����Ȃ��A�V�����n�������߂āu�g�D�I�����͂ȕ����^����W�J���悤�v�ƃA�s�[�����o���Ă��܂��B

�@���̌Ăт����ɓ��������u�\���҂͎l�Z�ꖼ�ɒB���܂����B�n���̌������q�̓�O����M���ɔ����q�s�̋㔪���A�k�����S�̊e�������瑍�v�l�����Ƃ����悤�ȏ��ŁA��s�O���i��ʁA��t�A�_�ސ�j����W�܂��Ă��܂��B

�@�N��ʂł͓�܍Έȉ��̎Ⴂ���オ�S�̘̂Z�Z�����߂āA���ɓ��`��܍܂ł���Z�Z���𐔂��܂����B

�@���������̔��ʁA�l�Z�Έȏオ�O�ꖼ������A������z�����Љ��@�ւƂȂ��Ă������Ƃ��킩��܂��B

�@����͂܂��E�ƕʂł݂�ƈ�w�͂����肵�܂��B

�@�j���̏ꍇ�A�����ȏオ�_�Ə]���҂ŁA�����ƍH���������A�w���A��Ј��A���H�ƎҁA�������Ȃǂ�����A������w�̐l�X���A���������`�́g�w�ԏ�h�������ɑ҂��]��ł�������ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂����̑�w�ɂ͏����̎Q�����ڗ����܂��B�S�̂Ŕ��Z���̎Q���҂𐔂��܂������A���̂�����������ŁA���Ƃ͉ƒ�̎�w�Ȃǖ��E�̐l���O�l�������܂��B

�@�u���̓��e�́A�����_�E���E�j�E���{�j�E���@�E�Ƒ��_�E�����_�E�N�w�E�o�ρE�_�ƁE���w�E�Ȋw�E�Љ�_�ȂǁA�L�x�ŏ[���������e�ł����B

�@�J�u�������͎O�Z�Z�����钮�u�������߁u�l���̂��߂̊w������߂āA�_������H�ꂩ��Ⴂ�l�X�������悹��B�����������i�́A��X�����x���݂����Ƃł��낤���v�ƁA��悵���������q���̗����Ȋ�тɕ\������Ă���悤�ɑ听���ł����i�w�������R��w�j���[�X�x��ꍆ�A���a���N�����j�B

�@�u�l���̂��߂̐l���ɂ��l����w�v�Ƃ����F���̏�ɂ��ĂA�u�t���u�c�ɐN�v������I�Ɍ[�ցA�w���A���炷���w�ł͂Ȃ��A�����鑤�Ǝ鑤�����ݏ����ł��A�Ƃ��Ɋw�т����V������w�̂������ڎw���Ă����Ƃ������܂��B

�@�����A�u�ߍ��̐N�̒������i���́A�V�������n�ߊe�搶����������������Ă��܂��A�搶�̕�����N��������Ō�肽���Ɛ\�������L�l�v�ƕ���قǂł����i�O���w�������R��w�j���[�X�x�j�B

�@�Ƃ���ŁA�������R��w����Â����������R���b��́A��w�̊J�݂����ɂƂǂ܂炸�A��̕����݂��đ��l�Ȋ�����W�J���܂����B

�@�N���A���畔�Ȃǂ̑��ɁA���o���E�V�������E�|�p���E�_�ƕ��E���ƕ��E�}�����E�ҏS���Ȃǂ�����A���ꂼ�ꕔ����������ɍs���܂����B�Ƃ�킯�|�p���ł́u�_���������������v�����݂��A�V�����_�������̂�������T������܂����B

�@�܂��N���ł́u����u���v���A�_�ƕ��ł́u�_�@�����v���A�V�������ł́u�p���Č�����v���A���畔�ł͋��ȏ��w���ɂ̂���݁x�́u���J����������v�Ƃ����悤�ɁA�����ɍ����������ɐϋɓI�Ɏ�g�݂܂����B

�@�����̊����͓��R�Ȃ���n��ӎ����o�������A�n��Љ�̂�����ɂ����𓊂������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@���������R�����������Ċ���w

�@�������S�������̏��w�Z�u���i�����ꏬ�j�����ɑ������R��w�̃~�j�ł��J�݂����̂́A���N��̏��a���N�����ł��B

�@�������R��w�ɒ��u���Ƃ��đ����^�сA�����h���������Ă����҂������ɂ���������܂���B

�@��̂̑������R���b��Ɠ����悤�ɂ܂����������R���b���������A�u�������Ċ���w�v���\�z����܂����B

�@�u�n�������E�n�������A���̑�w��ؑĂ䂭���̂͑��̒N�ł�����܂���B

�@��X���g�Ȃ̂ł��B

�@�i�����j�������ɏZ�ނ�����w�A������N����킸�A���̑����̒n��������Z�݂悢�Ƃ���ɂ������ׂɁA�ǂ�ȋ͂��ȗ͂ł��o�������Ă䂱���v�ƁA���������R���b��ݗ���ӏ��͌Ăт����Ă��܂��B

�@�u�n�������v�Ɓu�n�������v���和�ɂ��āA�������̊e�����̏Z���ɕ��L���A�т��Ăт������̂ł��B

�@�����āA���̌Ăт����ɓ����邾���̉��n�́A�������̑S�����ɂ���܂����B

�@����͂܂��Ɏ��Z�N�O�̎��R�����^���̊w�K���ЂƓ����悤�ɁA�e���ɒn�敶���^���Ƃ��ėO���������Ă��܂����B

�@�u���܂ŕ����Ƃ����{�Ƃ������Ă������Ƃ���́A�������̐����̗����ɂ͉��قǂ̖��ɗ����Ă��Ȃ������̂ł��B

�@����͍��������̂悤�Ȃ����Ȃ����̂ł������̂ł��v�A���̉ߋ��̕����⋳�{��f�������āu���퐶���ɐ[���������낵���m���̊l���v���u�������Ċ���w�v�͖ڎw���ƃ`���V�͌Ăт����Ă��܂��B |

|

�@���N�������甪���ɂ����Ă̑S����̘A���u���ɂ́A������������u�t�w�𑵂��Ă��܂����B

�@�������R��w�̃J���L�������Ƒ��F�̂Ȃ���Ԃ�Ɠ��e�ł��B

�@�����\��̍u�t�ɂ́A�{�{�S���q�A����`���Y�A�����V���A�ʂ�܂Ђ낵�A�[�J�i�A�H�m�ܘY�Ȃǂ��܂܂�Ă���A�u�t�̓s���ŕύX���ꂽ�悤�ł��B

�@���u���͑S����ʂ��Ă��O�O�Z���ŁA��������������ƁA�Ȃ�Ɖ��O�A�Z�Z�Z���ɂ��Ȃ����ƕ���Ă��܂��B

�@�u�����͈������̒��u���Ŗ������ꂽ�v�Ƃ�����Î҂̈�l�̌����A�傰���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��܂��B

�@���̉Ċ���w�̒��S�I�����o�[�̈�l�ɁA�I�풼�ォ�畟�����̐N�c�Č��Ɏ�g��ł����O�q�̋��{�F�����������Ƃ͐\���܂ł�����܂���B

�@���̉Ċ���w�͂��̌�̐������̕����^��������ɔ����N���܂ɂȂ�܂����B

�@�Ⴆ�Ε����ł́A�G��A�R�[���X�A�����A���w�Ƒ��X�ƐV�O���[�v������A���N�����O�N�ɂ����Ēn�敶���^���̓s�[�N���}���܂����B

�@�������ĔR�����ܓ��s

�@�O�������R�����^���̋��_�ŁA�u�ܓ��s���@���āv�݂������������S�ܓ��s���̓������݂Ă݂܂��傤�B�@���łɏ��a���N�����ɁA�Ǝ��Ɍܓ��s�Ċ���w���J�݂��Ă��܂������A�����ł����ɗl�X�ȕ����^�����W�J���܂����B

�@���i�K�ł͂��̎��Ԃ��[���ɔc�����邱�Ƃ͂ł��Ă��܂��A���O���킩���Ă��邾���ł��A�R���g�N���u�A����������A�ԓy�i�Z�̂̉�j�A�_������������A�k���i���w�̉�j�A�_���g���A�u�V�������v�ܓ��s�x���Ȃǂ��������Ă��܂����B

�@�O��N�ɂȂ�Ɓu�ܓ��s�V����v�Ɓu�V�_��������v�Ƃ�����a�����܂��B

�@�u����I�Ȗ��邢�����̊m���v�A�u�Ɛ�I���͐����̔r���v�A�u��������̊m���Ƃ��̋}���Ȏ��{�v�̎O��X���[�K���i�u�ܓ��s�V����ݗ���ӏ��v�j�����������ܓ��s�V����́A���Ă��̒n�ŔR�������������R���������Ƃ̒��n�̑��i�[���F�j����ɁA�����v�V�̊��������܂����B |

�ܓ��s�V����ݗ���ӏ�

|

�@�܂��V�_��������́A�u���{�Љ�̉��l�t�͈�ʖ��O�̎��o�Ɍ����Ă���v�Ƃ̔F���ɂ����āA�u�_���Љ�̂ӂ邫���̐��̉��v�v�Ɓu�_���Љ�̕����̌���v��ڎw�������̂ł����B

�@�R����`�I�A�����I�����͂��N�����A��������]�n���c����A���ɔs��̋ꂵ�݂𖡂��Ȃ���Ȃ�Ȃ���������́A�u�_���Љ���ߑ㉻���邱�ƂȂ������v����ł���Ǝ咣���܂����i�u�V�_��������ݗ���ӏ��v�j�B

�@���̔��Ȃ̏�ɁA�_���Љ�ւ́u���S�Ȕᔻ�́v�ƁA�Љ�v�V�̎��s�͂�{������̂��A�V�_��������ݗ��̎�|�ł����B

�@���a��Z�N������N�̂킸���O�N�Ԃ̓������݂Ă��܂������A�����̉̂悤�ɔR�����n�敶���^�����Ƃ炦�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�s�k���A���E���A���͊��A�s�����A���|���Ɠ����ɉ�������]����҂Ȃǂ��Ȃ��܂��ɂȂ��Ă�����㒼��̑����̒n��Љ�ŁA�푈�ɉ��S���Ă��Ă��܂�������܂ł̂ӂ����Ȃ����Ȃւ̓{��Ƌ��ɁA���ׂƂ����n��Љ�⋌�g�D�ɋ���������������W�c�������e�n�ɒa�����܂����B

�@�����͓Ǝ��̓����������Ȃ�����A���݂ɘA�g�������A�V�����n��Љ�ƒn�敶���n����簐i���܂����B

�@�����ɂ͂������̐G�}�ƂȂ�悤�ȑg�D�Ǝh�������݂��܂������A��{�I�ɂ͎���I�A�����I�ȉ^���ł����B

�@�u�����v�Ƃ������t�������A�����ɐV�������𒍂����悤�ɁA�����̗��j�ɖ��X�Ƃ��ė����`���̗͂��S�点�A���̗��j���猪���Ɋw�Ԏp����ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�N���傽��S����ł������A�������Q�����A�܂��_���A���t�A�������A�J���ҁA�w���������A�a�J�ҁA�������m���܂����ʂ̒��Ԃł����B

�@�����Ɍ��������v�z�╶���́A�����̋ߌ���̐V�������j��Y�Ƃ��Ĉʒu�Â��A����ł����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@���̒n�敶���^������A�l�Z�L�]�N���o�߂�������Z�N��̍����A�Z���Ԃł��ڂ�ł��܂������ɂ݂��邱�̉^�����牽���w�сA���������邱�Ƃ��ł��邩�́A�����ɏZ�ގ������̉ۑ�ł��B

�@2�@�����i�C�ɂ킭 top

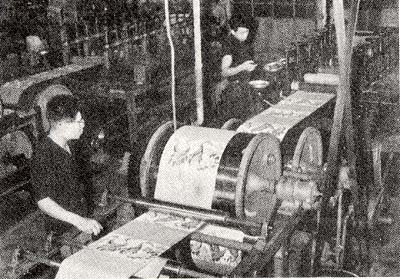

�@�I���̑������ʂ�Y�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ������q�A�~�̐D���Ƃł���A�������x����ߗ��i�����̒S����Ƃ��āA���\�L�̊g�唭�W���o�����܂����B

�@���̑����̐D���Ƃ��ے����錾�t�Ɂu�K�`�����A�R���q�v�Ƃ������̂�����܂����A����́u�K�`���ƐD�@��������������~�ňꖜ�~�ɂȂ�A�����肳��ɃR���Ɠ{���Ĕ������q�~�Ƃ���v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă����̂ł��B

�@����ł��u�R���q�v���u�K�`�����v�ɖ�����A�����q�A�~�𒆐S�Ƃ���n��ɂ́u�ɂ킩�@���v����ʂɓo�ꂷ��ȂǁA�����̐��͐D���Ƃ̊����ȓW�J���݂܂����B

�@�������A���̔ɉh���o�ς���i�����鏺�a�O�Z�N��ɓ���ƈ�]���A�����Ԃɂ킽���đ����̌o�ς��x���Ă����D���Ƃ́A���̌�A�⓹�����邩�̂悤�ɋ}���ȍH�ꐔ�̌����A���Y�ʂ̌����𑱂��Ă����̂ł��B

�@���̐߂ł́A�����̊�Y�Ƃł������D���Ƃ̐�ォ�珺�a�O�Z�N�㒆���܂ł�U��Ԃ�A�n��Y�Ƃ̐����̉ߒ����݂Ă������Ƃɂ��܂��B

�@���̏ꍇ�A�����ł͓��ɁA�S���I�ɂ��H�Ȃقǂ̒Z���Ԃɋ}���Ȋg��Ɛ��ނ��o�������~�ɒ��ڂ��Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�~�D���̕���

�@�I���A�A�����R���i�ߕ��͏��a��Z�N�������Ɍo�ςɊւ���Ǘ����j�Ƃ��āA�R���i���Y�̋֎~�A�����̐����K���i���Y�̑��i�A��������ю�v���i�̉��i�����A�s�����Ă��鏤�i�̔z�������A�A�o���̋����\���܂����B

�@�����āA�킪���̎����o�ςɕK�v�ȎY�ƈ琬�̈�Ƃ��āA���a���N�Z���ɕĖȗA����U���v�悳���ȂǁA�@�ێY�Ƃ͕��a�Y�Ƃ̎���Ƃ��āA���邢�͗A�o�d�v�Y�ƂƂ��Ĉ��r���𗁂т��̂ł��B

�@�����������ŁA�����g���@�̔p�~�Ɠ����Ɏ{�s���ꂽ���H�����g���@�ɂ��A���a��O�N�A�����s�D�������g���͉��U���A�����q�A�~�A���R�A�����͂��ꂼ�ꕪ���Ɨ��A���ꂼ��̑g�����������邱�ƂɂȂ�܂��B |

�~�D���H�Ƌ����g��

|

�@�܂��A���a���N�ɂ́A�s���@�ۍH�Ǝ���������݂��A�Ɩ����ĊJ�����ȂǁA�V���ȃX�^�[�g�����܂����B

�@�������A��Ƃɑ��鐧�����������ꂽ���Ƃ���A��풆�̊�Ɛ����œ]�p�Ƃ�]�V�Ȃ�����Ă����@���ŕ��A����]������̂����o���A�g���͐D�@�w���̈����A����̑ݕt�Ȃǂ̉������s���܂����B

�@���̌��ʁA���a���N��ꌎ���ɂ́A�~�̐D���H�ꐔ�͎O�Z�Z�A�]�ƈ�����A����l�i�j��܌ܐl�A����A��l�l�l�j�A�D�@�䐔�l�A�Z��Z��Ɛ�O�̐����ɋ߂Â��Ă������̂ł����B

�@���̏��a��Z�N�㏉���́A�펞���̈ߗ����R��₤�Ӗ��ō��Δ��ꂽ�����ł���A��O�N������́u�K�`�����v�̎���ɂ͐펞���ɔ_�ƂȂǂɓ]�Ƃ��Ă��������̋@����A���̐E�Ƃ�����D���Ƃɐ������ł��������ł�����܂����B

�@���́u�K�`�����v�̎����̐~�̏́A���̂悤�Ȃ��̂ł������ƕ���Ă��܂��i��ʋ�s�����ہw�~�D���Y�n�x���a�O�Z�N�j�B

�@�D�@�̉��͖钋�Ȃ�������̂����炬�Ƌ��ɋ����킽��A���X�ɉ��ʂ𑝂��Ďl�ӂ̎R�X��������قǂɂȂ����B

�@���������S�����@���ɓ]�����n�߂��B

�@���̃K�`�����U��́A�����ɂ��A�ꏗ��H���̌����ȂǁA�ޏ������Ƃ̂ł���Z��̐D�@�̈��ɂ���Ĉ���ɍ��o������E�ܕC�̗����A����������Έ���Ԃ̉҂��ɂ���Ęd���Ă��܂����ƌ����Ă���B |

�@���̌�A���a��l�N�������납���h�b�W���C��*

�ɂ��f�t������s�����K��܂������A��ܔN�Z���̒��N�푈�̖u���ɂ��A�����钩�N�����u�[���������A�����̐D���Ƃ͊����𑱂��Ă����܂��B

* �h�b�W���C�����A�����J���{�̓��ʌ��g�W���Z�t�E�h�b�W�̎w���̂��ƂɎ��{���ꂽ�o�ϐ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�ψ���㌴������{�Ƃ��A�C���t���̏I���A�A�o�̑���Ȃǂɂ����{�o�ς̎�������ړI�Ƃ����B

�@���a��ܔN�ɂ͐~�D���g���̑g�����l�Z�A�D�@�䐔�l�A�Z�Z�ܑ�B�]�ƈ���A��܌ܐl�ƂȂ�A���N���������������N�ɂ͑g�����Z�������A�D�@�䐔���A���A�]�ƈ���A�O��l�Ƌ}�����܂����B

�@������ɂ��Ă��A���a�N���ɂ͈ꎞ���A�@�����͎���Z�𐔂���ȂǁA���N������N���ɂ����镜���̉ߒ��́A�@���A�D�@�䐔�̊g��̉ߒ��ł���A���̌�̓�Z�N�Ԃ̐~�D���Ƃ���F�Â��鏬�����n�Y�n�ւ̏����ߒ��ł������̂ł��B

�@�����A���a�N�x�ɂ͑����Y�z�̂����������n������E�O���A���ߒn��O�E�A���z�c�n���̑������Ŕ��E�l���ƁA���������E�こ���߂ď������n�Y�n�̐~���`������Ă������̂ł��B

|

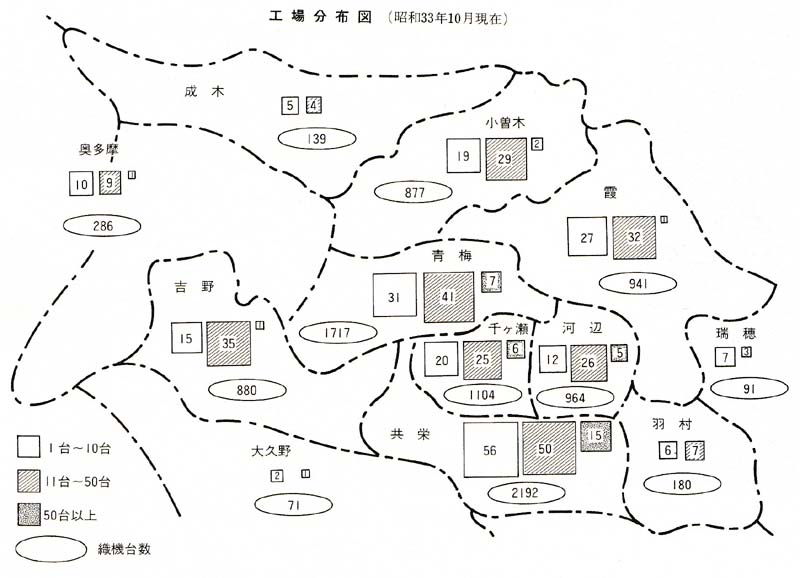

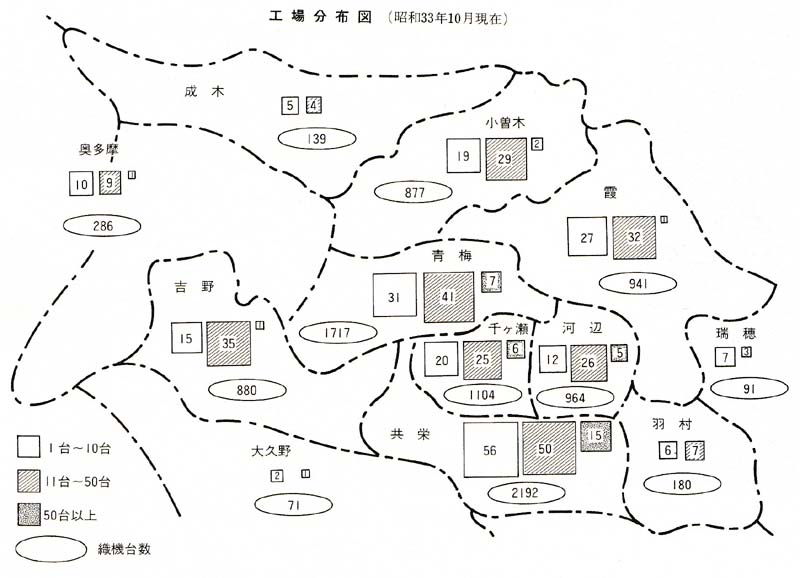

�~�s�ߍx�̍H�ꕪ�z�}�i���a33�N10�����݁j

|

�@�~�D���̔ɉh�Ɩ��

�@���a�O�Z�N��̐~�D�����\������̂́A�ȏ������n�̓��B�_�Ƃ�������͗l���n�ł��傤�B

�@�͗l���n�͌��������̕s���ł���A�����Y�n�̓��ӂƂ�����̂ł������A�~�͏]��������M���n�����邽�߂ɁA���a��Z�N�㖖�ɒ�������Z�p�����A�~�D���ɐV���ȉ\�����J�����̂ł��B

���̖͗l���n�́A���̐��F�����ɂ���Ď��̓�ɕ������܂��B

�@�@�@���i�ق��j���͗l���n�@

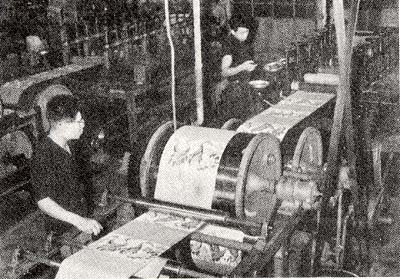

�@�����i�Ȃ��F�Ђŕz�n�ɖ͗l�����������F���@�B�^���߂Ƌ@�B���Ƃ�����j�ɂ�鐻�i�ŁA�ʏ펵�`���F���炢����\���F�܂Ŏg���A�ڂ����̂������D��Ȗ͗l�̍ō����i�ł��B

�@���o���������@��ɂ����ĉ��D���A����ɓ�����čĂы@���ɂ����A���D�̎��������D��̂ʼn����̖��������Ă��܂��B

�@�A�@���[�����H�͗l���n�@

�@���[������@�i�u���b�N����@�j�ɂ��o�i���āj���ɖ͗l����������̂ʼn��D�̕K�v�͂���܂���B

�@�F�͒ʏ�l�F���x�ŁA�����������[������]���ē�������̂ŁA���̖��̂������Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��ʋ�s�����ہw�~�D���Y�n�x���a�O�Z�N�j |

|

���|������q

|

�@���̂悤�ɁA�����͗l���n����蕁�y�i���������̂����[�����H�͗l���n�ł���A���[�����n����v���Y�i�ɂ��邱�Ƃɂ�菬���Ȗ͗l���n�Y�n�Ƃ��Ĉꎞ���z���Ă����̂ł����B

�@���a�O�Z�N��O���ɂ͋����Y�n�Ƃ��Ċ��S�i���܂�����j�A�����i�Ƃ��내��j�A�є\�i�͂�̂��j�Ȃǂ��������̂ł����A�~�͂قږ͗l���n�ɓO���邱�Ƃɂ��A�ȏ������n�̑S���̎��Z�`���Z���̃V�F�A���߂�Ƃ������Y�n���`�������̂ł��B

�@�������A�������������͗l���n�Y�n�Ƃ��Ă̔ɉh�̗��ʂɂ́A���̂悤�Ȗ�肪�B����Ă��܂����B

�@���́A�ɉh�̒��_�ł��������a�O�ܔN�����A���Y�z�̂����͗l���n����܁Z���A㏖��n����O�܁��ƍ��킹�Ė܁�����߂�Ƃ����A�͗l���n���哱�I�v�f�Ƃ���Y�n����݂̖��n�Y�n���ł������Ƃ������Ƃł��B

�@���́A�S���̖ȎY�n�������S�ʂ̗m�����̒��ŁA����ɏ�������L���ɓ]�����Ă������ł̏������n�ւ̑S�ʓI�Ȉˑ��ł������Ƃ������Ƃł��B

�@���̂悤�Ȏ�c���ꂽ�̈�ł̔ɉh�ł������A���x�o�ϐ����ɔ������������̏㏸�A�����̗m�����A�����āA����ɑΉ��������L�����n�̐i�o�������ɂȂ�Ȃ�A�������n�ɓ��艻���Ă����~�́A�����D�@�Ƃ������Y��i�̐���̒��ŁA�_��ɐV���ȓW�J��i�߂邱�Ƃ�������̂ɂȂ����͓̂��R�ł��傤�B

�@���̓����̎���ɂ��ẮA���̂悤�ɂ����Ă��܂��i�����s�w�~�D���̎��ԁx���a�l�l�N�j�B

�@���n�̎��v�͖ѕz�̏o���ɂ���ē��ɂ����܂��z�c�̎g�p�������āA�~�z�c�Ɗ|�z�c�����ƂȂ�A����ɉ��w�@�ۂ̏o���ɂ��ؖȂ��g�p�����|�z�c�����y�����w�@�ۂ̊|�z�c�A���ɗm�|�����ؖȕz�c���쒀�����B

�@�~�z�c�̗̈�ł͐F�ʂ̂����ꂽ�ؖȍL���̃v�����g���n���i�o�����B

�@�L���v�����g���͉ƒ�ɂ�����d���Ăɂ����Ă���Ԃ��͂Ԃ��A���R�����i�̏ꍇ���H�������Ȃ��킯�ŁA���ꂾ���ȗ͉����ʂ͂���B

�@�����������v�����ɉ����A�}�b�g���X���o���������߁A�~�z�c�͓̂����ꖇ�̓}�b�g���X�ɐZ�H�������B

�@�܂�A�ؖȏ������n�́A�ѕz�A���@�A�L�����n�A�}�b�g���X�Ɏ��X�Ƃ��̈ʒu������킽���A���݂ł͈ꖇ�̕~�z�c���v��h���čL�����n�Ƌ��ɕ����������ɂ����Ȃ��B |

�@�����̐D���Ƃ̐���

�@�~�̏ꍇ�́A�ȏ�̂悤�ȍ\�}�̒��ŁA���a�O�Z�N�㒆������A�}���Ȏ��v�����o�����A���̌�^�I���ɓ]�����Ă����܂����A�Y�n�k���Ɏ��~�߂��|���邱�Ƃ��ł����A���a�܁Z�N��ɂ͍H�ꐔ���܁Z�����荞�ނȂǁA������A�D���Y�n�Ƃ��Ă͉�̂��Ă����܂����B

�@������������́A�����̒��j�I�ȐD���Y�n�ł����������q�ɂ����Ă��قƂ�Ǖς炸�A���́A�E�[�����ڂƂ������p���ڂɂ��ꐢ���r�����̂ł����A�Љ�̗m�����ɑΉ��ł����A�Y�n�K�͂����k�������Ă����̂ł����B

�@��ʂɁA�~�┪���q�Ȃǂ̐D���Y�n�̍����������Ă����ۂɂ́A���̓�̓_���w�E����܂��B

�@���́A�n��o�ρA�Љ�\���̕ω��̒��ŁA�J���͕s���A���Q��R�X�g�Ȃǂ����Y��Ղ�Ǝ㉻�����A����ɓs�s���ɔ����n���̏㏸�A�܂��s���Y�ƁA�T�[�r�X�ƂȂǂ̐V���Ȏ��Ƌ@��̊g���肪�A�`���̐D���Ƃ�s���Ɋ��������Ă���Ƃ����_�ł��B |

�~���n�̏o��

|

�@���́A�����̐D���Ƃ̏ꍇ�A��{�I�ɂ͎��p�����̏����D�����Y�ɏI�n���Ă������߁A���x�o�ϐ������ȍ~�̗m�����̐i�W�Ȃǂ̎��v�\���̕ω��ɑΉ��ł��Ȃ������Ƃ����_�ɂ���܂��B

�@���̂悤�ɁA�o�ς̍��x�������������蔲���钆�œ`���̐D���Ƃ͌Â��ߋ��̎Y�ƂƂ��Đ؎̂Ă��A����I�ɉ����܂���ꂽ�Ƃ����̂���ʓI�����ł��B

�������A�e�Ղɋ����Ă��������̔w�i�ɂ́A�����̐D���Y�n�ɋ��ʂ���\���I�����Ƃ����ׂ����̂���������Ă����̂ł��B���̓_�Ɋւ��A�����̐D���Ƃ̗��j�I�ȓ������݂Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B

�@���ɁA�����̐D���Ƃ͔_���ɓW�J����֓��R�[�D���n�т̈�Ƃ��Đ������A�a���D���Y�n�Ƃ��ď�ɐ��w���z���邱�Ƃ��ł����A���p�ʎY�Y�n�Ƃ��ĕ��܂˂Ȃ�Ȃ������Ƃ������Ƃ��厖�ł��B

�@���ɁA�����̐D���Y�n�͐�Ɏw�E�����悤�ɁA��������吳�ɂ����Đi�ގY�Ɗv���̎����ɓ��͐D�@���A�H��g�D����ڎw���Ďs�X�n�ɏW�����A���������Y�͂̊g�[���o���������ƂɊ֘A���܂��B���̂��Ƃɂ��n�惌�x���ł̌o�c�����A�Љ�{�̒~�ς��i�߂��A�t�Ɍ�N�̋ߑ�H��]���̎M�Ƃ��ċ@�\�����Ƃ����_���Y��Ă͂Ȃ�܂���B

�@��O�ɁA�����̐D���Ƃ͗��ʉߒ��ɂ����āA���p���o�R�̔̔��������Ƃ��Ă����Ƃ����_�Ɋ֘A���܂��B���̔��p���Ƃ͑�������֓��S�̂ɂ݂���Y�n�≮�I�ȑ��݂ł����A�ϑ��̔��ƌ��K��������{�Ƃ�����̂ł���A�܂��ɍ��x�������̂悤�ȗ��ʉߒ��ɑ�ʂɏ��i�𑗂荞�ނ��Ƃ��K�v�Ȏ����ɂ͍D�s���ȑ��݂ł����A���폭�ʂ��s���Ȍ���̂悤�Ȏ���ɂ͑Ή��͂Ɍ����Ă��܂��B�ނ���A���������̔�����������ł��Ȃ��������Ƃ��A�����̐D���Ƃ����x�������Ȍ�̎���ɑΉ��ł��Ȃ�������̏d�v�ȗv���Ƃ��Ďw�E�ł��܂��B

�@�ȏ�̂悤�Ȋ�{�I�ȍ\��������吳�ɂ�����D���s�s���ɂ���ċ��߂������̐D���Y�n�́A����ɐ��̌o�ϕ����E���W�̈ꎞ��ɂ����āA���̍\���I�Ȗ���������s�������Ă������̂ł��B

�@���ꂪ�A���a�O�Z�N��̐~�̖͗l���n�̖��\�L�̔ɉh�ł���A�܂��������̔����q�̃E�[�����ڂ̔ɉh�ł������Ƃ����Ă悢�ł��傤�B

�@��ォ�珺�a�O�Z�N�㒆����܂ł̎����́A�]�ˎ���ȗ��A�������x���Ă����D���n��Y�Ƃ��Ō�ɔR���オ�����ꎞ��ł������Ƃ������Ƃł��傤�B

�@�����āA���̔R�Ă����͂��̃G�l���M�[�́A���̎���ɑS���ʂ̌`�Ō����Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B

3�@���̃O���[���x���g�\�z top

�@��s�������@�̐���

�@��O��1�Ő�O�ɃO���[���x���g�\�z�i��s�s�̂܂��ɗΒn�т�ݒu���Ďs�X�n�̊g���}�����A���̊O���ɐl�����z�����邽�߂Ɍv��I�ɉq���s�s�����v��j�����Ă��A���ۂɈꕔ���肳�ꂽ���Ƃɂ��ďq�ׂ܂����B

�@�������A����͐푈�ō��܂��Ă��܂��܂��B��Βn�͐펞���ɐH�Ƒ��Y�̂��ߔ_�n�Ƃ��ė��p���ꂽ���Ƃ���A�_�n�J���̑ΏۂƂ���A���̋K�͂��k�����Ă��܂��܂����B

�@��㔭�\���ꂽ������Е����s�s�v��ŁA�O���[���x���g�\�z�͂��̌v��̑O��Ƃ��čl�����Ă��܂������A���ۂɂ͓s�S���̕������ƂŎ肢���ς��ŖY�ꋎ��ꂽ���̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A���a�O�Z�N��ɓ��肱�̍\�z�͍Ăыr���𗁂т�悤�ɂȂ�܂��B

�@��ЂƑa�J�ɂ�范�����Ă��������敔�̐l���́A�s��Ƌ��ɍĂё������͂��߂܂����B

�@���ɒ��N�푈�̓������_�@�Ƀr�����݃u�[�����N��A����ɔ����l�����}�����܂����B

�@���a�O�Z�N�ɂ͋敔�l�����Z�㎵���l�ƂȂ�A��O�̍ő�̐l��������܂����B

�@�����Đl�����͋敔�͈̔͂��z���A�����̒n�ɂ��L���鐨����������悤�ɂȂ�܂����B

�@�����敔��ΏۂƂ��ēs�s�v������ĂĂ�����s���݈ψ���́A�l���̋敔�O�ւ̖c���Ƃ������Ԃɒ��ʂ��Ă���܂ł̌v��̌��E�������A���a�O�Z�N�u��s���\�z�̑f�āv���o���܂��B

�@���ꂪ���������ƂȂ菺�a�O��N�l���u��s���v���v����Ƃ��A�O���[���x���g�\�z������ꂽ��s�������@���������܂����B

�@���̖@���ł͐l���}���̑ΏۂƂȂ��s�s�n��́u�����s�X�n�v�A�Βn�т�ݒu����n��́u�ߍx�n�сv�A�q���s�s�́u�s�X�n�J���n��v�ƌĂ�܂����B

�@��s�������@�Ɋ�Â��Đ݂���ꂽ��s�������ψ���́A���a�O�O�N�����u��ꎟ��s�������v��v�𐳎��Ɍ������܂��B

�@�����ł́A�O��s�A������s�������s�X�n�ɁA�{���s�A���z�s�A�������A���]�i���܂��j���A�����䒬�A���������A���쒬�A��a���A�����R���A�����i���悹�j���A���R���A�v�����i����߁j���A�ےJ�i�ق���j���A�c���i���Ȃ��j���A�������A����i���Ȃ��j�����ߍx�n�тɁA���͌��i�����݂͂�j�E���c�n��A�����q�E����n��A�~�E�H���E�����i�ӂ����j�n�悪�s�X�n�J���n��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�������A���ۂɎw������̂͊����s�X�n�Ǝs�X�n�J���n��݂̂ŁA�ߍx�n�т̎w��͍s���܂���ł����B

�@����͋ߍx�n�тƂ��ꂽ�n��Ŏw�蔽�̋����^�����N��������ł��B |

|

�@�k�����̖Ҕ���

�@���a�O��N��ꌎ��l���A�k�����̓�s��꒬�Ɠ쑽���̈�鑺�̑�\�́A�k����������قɏW�܂�u�����s�ߍx�n�ѐݒ蔽�Ί��������v���������A�O���[���x���g���̂̂낵���グ�܂��B

�@��l���ɂ͓���J�����ɖA�Z�Z�Z�l�̏Z�����W�ߖk�����n���Z�������J�ÁA�s���f���s�i�A�W�����ւ̒���s���܂����B

�@��͔��Η��R�����̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B |

�������|�u�s�c�Z��i���a37�N�j

|

�@�c���ɐ��ɉ�����Z��݂͖ڊo�܂����A�S���c�Z��̎l���˂̓������͖{�n��ɏo���A�l�����͐�O�̓�{����ܔ{�ɂ��y�ԏ�ł���܂��B

�@���̌X���ɏ������āA�e�s���̍����̊m�����тɓs�s�v������s���Ă���̂ł���܂��B

�@���������������i�@�ɂ��s������A���͍��N�x�n���Ŗ@�̉����ɂ��s�s�v��ł��������A�z�����ĎY�ƁA�o�ρA�������ɂ��A�����I�������I�Ȓ������s���A���������̌�����v��Ƌ��ɁA���a�Ƌύt�̂Ƃꂽ���W�������A�Z���̕������i�ɓw�͂��ĎQ�����̂ł���܂��B

�@�]���܂��āA��s�������@�ɂ�肱�̒n����ߍx�n�тƂ��ċK�������邱�Ƃ́A�]���̎����s���ɑ傫�ȕω��������A�����ł��d��ł���ׂ��n�������̋�������������Ƌ��ɁA�l�̍��Y����}�����A�Z���̕����������ނ������̂ł���A�ߍx�n�т̎w��͎���̗���ɋt�s������r�����ƌ��͂���܂���B�i�㗪�j |

�@��s�������@����������ȑO�A�k�����ł͎s���{�s��ڎw�������������̋C�^���傫�����オ���Ă��܂����B

�@���ہA���a���N�l���ɂ͕{�����E���{���E�����������������{���s���A���N�܌��ɂ͏��a���Ɣq�������������������s���A���O�Z�N�l���ɂ͒��z���Ɛ_�㒬�������������z�s���������Ă��܂��B

�@���̑��A�����͂��܂���ł������A���������A�������A�����䒬�̍����v��Ȃǂ�����܂����B

�@���������̋C�^�́A���a�N�ɐ������������������i�@�����������Ƃ����S���I�ȓ����ł����B

�@�������A���i�@�̎�|�͍�����Ղ̎ア�����������ɂ���ĉ�������Ƃ������Ƃł������A�k�����̍����́A���̎�|�Ƃ͎�قȂ��Ă��܂����B

�@�k�����͍�����̉����Ƃ������ɓI�ȖړI�ł͂Ȃ��A�s���{�s�ɂ��s�s���̐��i�Ƃ����ϋɓI�ȕ�����ڎw���A�s�s�v��ł̒������s���悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B

�@���傤�ǂ��̂悤�Ȏ��ɃO���[���x���g�\�z���o���ꂽ�̂ł�����A�Ҕ����N��͓̂��R�ł��B

�@���Ή^���͍s���哱�ōs���܂����B

�@�Ƌ��ɁA�����ɒn���_���̋��͂Ȍ㉟�������������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�܂���B

�@��s�������v��́A�ߍx�n�тł͗D�ǔ_�n��ۑS���Ċ����s�X�n�ւ̐��N�H���i�̋������m�ۂ���Ƃ��Ă��܂����B

�@�������A����͓����̔_�������̎�������͑傫������邱�Ƃł������悤�ł��B

�@���������́u�Βn�т̂��m�点�v�Ƃ����r��������A���C�^�̐���オ���}��܂��B

�@���̃r���̂Ȃ��ŗD�ǔ_�n�̕ۑS���s�\�ł��邱�Ƃ��A���̂悤�ȗ��R�������Ď咣���܂����B

�@�����łɐ��{�̏Z���̈�Ƃ��Đ����ɉƉ������݂���A�D�ǔ_�n�̕ۑS�͍���ɂȂ��Ă���B

�@�@�܂��Ɖ��̓_�݂ŕa���Q�쏜�̖���T���Â炢�B

�@���֍�̂��߂���؍͔|���s�K�n�ƂȂ��Ă���B

�@���s�S�n�ɗאڂ��Ă��邽�ߐ������������サ�A�_�Ƃł͈ێ�����ɂȂ��Ă���B

�@���n���̍����Ŕ_�n�݂̂ł͏��������Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@���N���_�Ƃ������悤�ɂȂ�_�Ƃɉł��Ƃ邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă���B

�@���̑��ɂ����R�͂������Ă��܂����A�v�͔_�Ƃɏ������������������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă���A���łɗ��_������̂��o�n�߂Ă����Ƃ������Ƃł��B

�@��s�������v��̌����D�ǔ_�n�̕ۑS�́A���O�Ƃ��Ă͗��h�Ȃ��̂ł����B

�@���������ۂɂ́A�n������c�_����Ƃ�ꂸ�A�_�Ƃ𑱂��邱�Ƃ͍���ƂȂ��Ă��܂����B

�@�_���������J���u�������߃O���[���x���g�ɔ������̂́A���R�̐����ł������Ƃ�����ł��傤�B

�@�Βn�т��߂���U�h

�@���a�O��N�̓���O���ɂ����āA��s�������ψ���͊e�n��ʂ̍��k����J���܂����B

�@��s�������ψ���͒n���̔����l�����A���n���Βn�т���O��������u�������v���Ă�������ė��������߂܂����B

�@���������������͔[�����܂���ł����B

�@���������͂���������̂łȂ��A�s�s���̊���������Ϗグ�悤�ƁA�H��U�v�A���c�U�v��ϋɓI�ɐi�߂܂����B

�@���a�O�O�N�ɕ{���ōH��ݒu�����Ⴊ�A���O�l�N�ɂ͒��z�ōH��U�v��Ⴊ���肳��A���������ł��H��U�v��ϋɓI�Ƀo�b�N�A�b�v���܂����B

�@�܂��O�O�N�ɂ͓��{�Z����c�Ƃ̍��k����s���A���c�Z��݂̓����������s���܂����B

�@����A��s�������ψ���̓O���[���x���g���m���Ȃ��̂Ƃ��邽�߁A���ɏd�v�ȏ��͗p�n�����ɂ��Βn��ݒu���悤�ƌv�悵�܂����B |

�J�ݓ����̓�������w�k���i���a39�N�j

|

�@����́u�Ւf�Βn�\�z�v�Ƃ����Ă��܂��B

�@�s�X�����}���ɐi�ޓS�����H�ɉ������n��ɐݒu���邱�Ƃ��|�C���g�Ƃ���A�����ł͒������̕������w�ƕ���������w�̒��Ԃ��I��܂����B

�@�������I�ꂽ�̂́A�k���ɏ�����Βn�Ə�����S���t�ꂪ�A�쑤�ɑ����쉀�A���z��s��A�_��Βn������A�Ւf�Βn�̐ݒu���e�Ղł���ƍl����ꂽ����ł��B

�@��O�A���{�Ɉڂ��ꂽ�Βn�v����Đ�������̂ł������Ƃ�����ł��傤�B

�@���ہA�p�n�̔������s���A�Βn�̈�ƍl����ꂽ��n�̑����{�݂Ƃ��ĕ{���^�]�Ƌ������ꂪ�ݒu�����Ȃǂ��܂����B

�@�������A�Ւf�Βn�ɑ��Ă��n���͂��̍��������͂���^�����s���܂����B

�@�Ւf�Βn�̈�Ƃ��ĉݕ���p�̓�������w�̊J�݂��v�悳��܂����B

�@�n���ł͉w�ݒu�ɋ��͂��邩���Ƃ��ė��q������F�߂����A�������n���̋��_�ɕς������Ă��܂��܂����B

�@�����ĎՒf�Βn�ƍl����ꂽ�n��ł́A�_�������ɂ��v��I�ȑ�n�������s���܂����B

�@���ǁA�Ւf�Βn�\�z�͎��������ɂ����܂����B

�@��s�������ψ���́u�������v���Ăɑ���n���̔����A���x�͓����s������ɏ�o���Ă��܂����B

�@�����s�͓s�s�v���D��I�Ɍ��肷��ƖA�����������������s�s�s�v�拦��ɓs�s�v��쐬���˗����邱�Ƃɂ��܂����B

�@�s�s�v�拦���͏��a�O�ܔN�A�u�O�����n�������s�s�v�ʈāv�\�A�e�n�悲�Ƃɐ�������s���܂��B

�@�������A���̈Ă��n���̔[��������̂ł͂���܂���ł����B

�@�s�s�v�拦��̈Ă͑�n�����i�����߂�n���̗v���ƁA�Βn�т�ݒu�������Ƃ�����s�������ψ���̗v����ܒ������Ë��Ăł����B

�@���Ȃ킿�Z���n����L���w�肵�Ȃ���A�����Ɍ������i�������A���z���̌��z�ʐς̕~�n�ʐςɑ��銄���j��Z���ȉ��Ƃ��������������̑����n�n������Ԃ��A�s�X���̗}�����͂��낤�Ƃ�����̂ł����B

�@�������̈Ă��ʂ��Ă�����A�������������Ă���̂Ƃ͑啝�ɈقȂ����i�ςƂȂ��Ă������Ƃł��傤�B

�@���������͏��a�O�ܔN�l���A��������J���ĎO�����ȓ��Ɋe�s�����Ƃɓs�s�v��̏C���Ă��쐬���邱�ƁA�Z���n��̋�n�n��͑����n�n���i�������O�Z���ȉ��j�ȏ�ɂ��邱�Ƃ�\�����킹�܂����B

�@�����ċ㌎����͂��̏C���ĂɊ�Â��Ċe�s���Ɠ����s�Ƃ̌ʑł��������s���܂����B

�@���̌��ʁA���a�O�Z�N����O���N�ɂ����Ď����I�ɗΒn�т��������ɂ����s�s�v�悪���肵�܂����B |

�s�s�v�拦��ā@���a50�N�ڕW�̑����n�n��

�w�����s�ߍx�n�ѐݒ蔽�Ί���������o�ߕ��x�i���a41�N�j���

|

�@���a�l�Z�N�ɂ͎�s�������@���̂���������āu�ߍx�n�сv���Ȃ��Ȃ�A�V���Ɋ����s�X�n�̋ߍx�Ōv��I�Ɏs�X�����͂���A���킹�ėΒn��ۑS����n��Ƃ��āu�ߍx�����n�сv���K�肳��܂����B

�@�O���[���x���g�ɔ������k�����̎s���́A���́u�ߍx�����n�сv�Ɏw�肳��܂����B

�@�O���[���x���g�\�z�͂��̎��_�Ŋ��S�ɕ�������邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�x�b�h�^�E�����̐��i�ƎO�����i��

�@�����̓O���[���x���g�����ۂ��A�x�b�h�^�E�����̓�����݂͂��߂܂��B

�@���a�O�Z�N��̕ω��͑����̐��i�����{�I�ɕς��Ă��܂����̂ƂȂ�܂����B

�@�����̑S�s���őg�D���铌���s�s����܂Ƃ߂��w�����s�s����j�x�i���a�l���N�j�́u�O�����̉ۑ�ƓW�]�v�Ƃ����͂ŁA���̍��̕ω������̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B

�@�������O�����n��ɂ��A�����ƈȑO����ꕔ�ɓs�s�I�`���̎n���͂�������ꂽ�B

�@���Ƃ��A�����q�̂悤�ɁA��������ߍݎs�����̒��S�s�s�Ƃ��ĉh���A���łɑ吳���Ɏs���̎{�s���݂��Ƃ��������A�܂��A����═����̂悤�ɁA�֓���k�Јȍ~����ɂ����đ�n����H�Ɖ����i�s���Ă����Ƃ�����������B

�@�����A�����̓s�s���܂߂ďI���A�Ƃ�킯���a�O�\�N��ɂ͂����Ă���̓s�s���̐i�W�͂߂��܂��������B

�@�H�ꂪ���X�ɐi�o���A���̊Ԍ����l�Z��c�n���₦�܂Ȃ��N�H���Ă������B

�@���̃e���|�́A�O�\�N��̌㔼�ɓ��萋�ɃN���C�}�b�N�X�ɒB�����B

�@��\�s�̂���������s���������ׂĂ̓s�s���l�\�N�܂ł̊e�ܔN���Ƃ̐l���������ŎO�\�ܔN����l�\�N�ɂ����čō����L�^���A�܂����̂قƂ�ǂ����̒��O�̌ܔN�Ԃ̓�{�������͂���ȏ�̑������݂��̂ł������B |

�@���̂悤�ȓ����̃x�b�h�^�E���Ƃ��Ă̕ω��͕\�ʓI�Ɍ���u���i�v�ł����B

�@�������A�s�s��Ղ̐����͑�n���̐i�W�ɒǂ������A���̖�����[���������܂����B

�@�㉺�����̕��y���̒Ⴓ�A�ʋ��b�V���A���Q�̔����A���͐������ɂ��w�Z�s���A�v���n�u�����ł̎��ƁB���̂ق��ɂ����낢��Ȗ�肪���o���܂����B

�@�����Ă����̖��͋敔�Ƃ̍s���i�����ӎ������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���a�ꔪ�N�ɓs���������������Ƃɂ��Ă͑�O��1�ŐG��܂����B

�@�����ł͂��̎��A����܂łǂ���s���������{�s����A����͑������g���]���Ƃł��������Əq�ׂ܂����B

�@�������A���a�O�Z�N��ȍ~�̃x�b�h�^�E�����̐i�W�́A���̍l����傫���]����������̂ƂȂ�܂����B |

�����r�ܐ����v���ĉw�̏o�Ε��i�i���a44�N�j

|

�@�u�O�����̉ۑ�ƓW�]�v�ł͓s���̒��ł̎O�����̈ʒu�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@�c���a�\���N�A�܂��]�������s�����S�������m���̕���Ƃ��Ē��Ă��������s���Ă��A�펞�̔�펖�Ԃ�w�i�ɑS�������̊�������Ƃ��č̗p���ꂽ�B

�@�������āA�����{�Ɠ����s�̍��̂��݁A���ۂɂ͋��s�����̑Ԑ�����b�ɂ��ĐV���ȓs�̍s���@�\���`�����ꂽ���ʁA�����s�͓�\�O��̋��ɂ�����s�Ƃ��Ă̖����ɕ������ŁA�Ƃ����{���Ƃ��Ă̎O�����ւ̕⊮�Ɍ�����Ƃ������Q����������邱�ƂɂȂ����B

�@���̎O�����ɂƂ��ĕs���ȏ�́A���a��\��N�n�������@�̎{�s�ɔ����A�s���{���Ɠ��i�̂��̂ɕς����A�V���ɓ��ʋ���s�Ɠ��i�Ƃ݂Ȃ����ƂɂȂ��������́A�ꎞ�D�]���邩�Ɏv��ꂽ�B

�@�����A���̌�܂��Ȃ���\���N�̖@�����ɂ��A����܂ł̊�b�I�c�̂���s�̉����@�\�ɐ��i��ς����A����Ɠ����ɕ{���ł���s�����ʋ�̑����鋌�����s�̋��ɂ��Ă͊�b�I�c�̂Ƃ��Ă̎s�̖������ʂ����Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���̌��ʁA�s�͋敔�ł̑�s�s�Ƃ��Ă̎d���ɒǂ��܂����A�O�����ɂ�������{���Ƃ��Ă̖����͎����ォ�Ȃ薳�������ɂ��������B

�@�s�����ɂ����ċ敔�Ƃ͈قȂ������x���Ƃ������Ƃ��A�s�s��Ղ̐�����i�߂��ő����ɂƂ��đ�ςɕs���ł������ƍl����悤�ɂȂ����̂ł��B

�@�����Ă��̂悤�Ȋi���̈ӎ��͍s������łȂ��A��ʏZ���ɂ��L����܂����B

�@���ɐV�Z���͂��̊i�������������Ă��܂����B����͂��̑������敔����̓]���҂ł���A�܂��敔�ւ̒ʋΎ҂ł��邽�߁A�敔�Ƃ̔�r�ŕ������l����X����������������ł��B

�@���̌��ʁA�u�O�����i���v�̐�����ڎw���Z���^��������ɍs����悤�ɂȂ�܂����B

�@��K�͊J���Ɨ̕ی�

�@�������v��I�ɑ�n������W���Z������ɓo�ꂷ��̂͐�O�̂��Ƃł��B

�@��O��2�Ő�O���̑����ɌR���H�ꂪ�ړ]���A�����̍H��œ����J���Ҍ����ɏW���Z����Ă�ꂽ���Ƃɂ��ĐG��܂����B

�@�������A��O�̂���͂�������ꂽ�n��̂��ƂŁA�{�i�I�ɑ�K�͂ȏW���Z��̌��݂��͂��܂�̂́A���͂ŏڂ����q�ׂ܂����A���a�O�Z�N�ɓ��{�Z����c���ݗ����ꂽ�ȍ~�̂��Ƃł��B

�@���c�c�n�̗U�v���O���[���x���g���Ή^���̈�Ƃ��čs���Ă������Ƃ͐�ɂ݂܂����B

�@���̂��Ƃ���킩��悤�ɗ��z�I�ȓs�s��ڎw�����O���[���x���g�\�z�ƁA�}������Z����v�ɑΏ����邽�߂̌��c�c�n�̌��݂́A�������{�̐���ɏo�����̂ł���Ȃ���K�����������I�ł͂���܂���ł����B

�@���ۂɌ��c�c�n�̌��݂��O���[���x���g�ɑz�肳�ꂽ�n��ɍs����Ȃǂ��܂����B

�@����������ɂ����̍����Ă�ꂽ���c�Z���ԗ��L���ŁA�O���[���x���g�̖ʉe���Ƃǂ߂Ă���ƌ����Ă��܂��B

�@�����q�E����̎s�X�n�J���n��̂����߂��ɂ���ꂽ�������c�n�́A�E�Z�ڋ߂̉q���s�s�̌��݂��ӎ��������̂ł����B

�@���̒c�n�͕�����̎��R���c���ΖL���Ȓc�n�Ƃ��Đv����A�u�x�m�̌�����j���[�^�E���v�ƏЉ��܂����B

�@���a�O�O�N�����W���n��A��ςȐl�C���܂����B

�@�܂��A������s�Ɍ��݂��ꂽ������Β��c�n�����̖��̒ʂ�ΖL���Ȓc�n�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

�@�ΖL���Ȓc�n������ꂽ�Ƃ͌����Ă��A��n���̋}���Ȑi�W�������̖L���ȗ�D�����̂ł��������Ƃ͔ے肷��]�n������܂���B

�@���̌��ʁA�����ӎ������܂�A���̂��߂̎{����s����悤�ɂȂ�܂����B

�@���a�O�Z�N����O���N�ɂ����āA�����ł͈�Z�����ɕ��v�n�悪�w�肳��܂����B |

�������c�n�i���a34�N���j

|

�@���v�n��Ƃ͓s�s�̎����R�̔��ς�ۑ����邽�߂Ɉ��̋K������������̂ł��B

�@���̎��A���v�n��͐~�̉��u�ˁA���c�̏��R�c�A�����R�̑��͂��ׂċʐ�㐅�A�~�X���Ȃǖk�����̒n�Ɏw�肳��܂����B

�@�������ȑ�n�����i�s���Ă���k�����ɂ����鉮�~�т�тȂǂ̕�����I���v�̕ۑ��ɂ��̎�Ⴊ�������ƌ����Ă��܂��B

�@���a�l��N�Z���ɂ͎�s���ߍx�Βn�ۑS�@���������܂��B

�@���̖@���͏��a�l�Z�N�̎�s�������@�̉����i�O���[���x���g�̕����j���āA�V���ɐ݂���ꂽ�u�ߍx�����n�сv�̑�n���ɑΏ����邽�߁A�ǍD�Ȏ��R����L����Βn��ۑ����悤�Ɛ��肳�ꂽ���̂ł��B

�@�����ł͑����u�˖k���A��R�A���R�̎O�����Ɏw�肪�s���܂����B

�@�܂��A���a�l���N�ɂ͓s�s�Βn�ۑS�@���������A������̟�Q���Βn�ۑS�n��Ɏw�肳��܂����B

�@���a�O�Z�N����O���N�ɂ����čs��ꂽ�s�s�v��̉�����Ƃ́A�����q�A�~�Ȃǂ��܂ޑ����œs�s�v��̎w����Ă����n��S�̂�ΏۂƂ�����̂ł����B

�@�����ł͗p�r�n��̉������啝�ɍs���܂����B

�@�p�r�n��Ƃ͓y�n���p�𐧌�������̂ŁA�Z���n��A���ƒn��A�ÍH�ƒn��A�H�ƒn��̋�ʂ�����܂����i���݂͂���Ɏ�ނ������Ă��܂��j�B

�@���������̎��A�p�r�n��͂��ׂĂ̑Ώےn��Ɏw�肳�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�u�˒n�͖��w��̂܂c����Ă��܂����B

�@���̌��ʁA���ɋ��������̋u�˒n�ŏ��a�O�ܔN�����}���ɑ�n�������i�߂��邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�u�˒n�̊J�������łɐ�O����͂��܂��Ă��܂����B

�@�������A����̓n�C�L���O�R�[�X��V���n�̊J�݂Ȃǂ̊ό��J���ŁA�u�˒n�̌i�ς�傫���ς�����̂ł͂���܂���ł����B

�@���ɂȂ�A���a�O�Z�N�����S���t��E��w�̐i�o���n��܂��B

�@���̍�����u�˒n�̌i�ς��傫���ς�͂��߂܂��B

�@�����āA�O�ܔN������n�������i�u�˒n�͖��c�Ȏp�����炷�悤�ɂȂ�̂ł��B

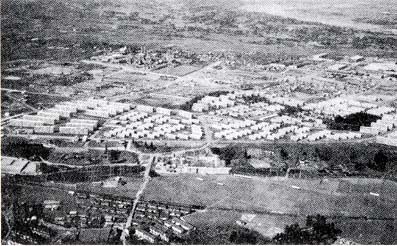

�@���̂悤�Ȗ������ȑ�n���ɑ����̑�Ƃ��čl����ꂽ�̂��A�����j���[�^�E���J���ł����B

�@�������ɊJ�����i�ނ̂Ȃ�A�������v��I�ɑ�K�͂ɊJ�����đ�ʂ̏Z����������A�c��̗�ۑS������������̂ł͂Ȃ����Ƃ����l���ł��B

�@�����j���[�^�E���͏��a�l�Z�N�Ɍv�挈�肪��������A���l��N����H�����n�܂�܂����B

�@���a�l�l�N�Ɏ{�s���ꂽ�V�s�s�v��@���u�s�X���������v

*

���x����������A������i�Ƃ��ċ@�\���邱�ƂɂȂ�܂��B

* �s�X������������s�s�v��@�Œ�߂��Ă���s�s�v����̈�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v��I�Ɏs�X����}��s�X�����ɑ��A�s�X����}�����ׂ����̂��ƁB

�@�w��ɍۂ��Ă͎s�X�����ғ���]�ސ�������������܂������A�u�˒n�̂قƂ�ǂ́u�s�X���������v�Ɏw�肳��邱�ƂɂȂ�܂����B

�@�������A��K�͊J���ɂ��Ă͊J�������Ȃ����鐧�x�ł��������߁A���Ԏ��{�A���ЁA���c�Ȃǂ͂��̌���y�n������i�߂܂����B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|