|

****************************************

HOME 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

1 人口急増 top

|

日野市南平周辺(昭和49年)

|

人口の推移

昭和三〇年代と四〇年代に多摩の人口は急増しました。

昭和三〇年の国勢調査の人口は一〇三万人でしたが、四〇年にはこれが一九四万人とほぼ倍増し、五〇年の調査では二九九万人とさらに一〇〇万人余りが増えました。ひとつの広い地域の人口が二〇年で三倍にもなるというのは大変なことです。

もちろん、こうした変化は、よほどの多産社会でない限りは、他の地域からたくさんの人が移り住んで来なければ起りません。

折からの高度経済成長と並行して社会的な大移動が起り、都市部への人口集中が進みましたが、この結果として都市は膨張し大都市周辺部の人口は急増しました。

多摩の人口急増はこうした周辺部の人口急増のひとつの典型だったといえるでしょう。

人口に関する統計などでは他の地域との移動(出入り)による人口の増加を「社会増」といいますが、昭和三〇年代の多摩の人口の社会増はざっと七七万人くらいと推定できます。

ただし、この中にはこの一〇年間に社会増した人たちから同じ一〇年間に産まれた子供たちの推定数を含めています。

同様に、四〇年代は六七万人くらいと推定できます。

もちろん、これらは同じ時に他の地域に出ていった人の数を差し引いていますから、この間に実際によその地域から移り住んできた人たちとその子たちの数はこれらをかなり上回っていることになります。

ともあれ、多摩はこの二つの一〇年間に大変な社会増を記録しました。

ただ、人口の増加ぶりはこのようでしたが、ではなぜこの多摩にこれほど多くの人々が移り住むようになったのかという点ではちょっと注意をしてみる必要があります。

多摩のことを、その特徴をとらえて当時「ベッドタウン」という人がいました。

いまでもそういう人がいるかもしれません。

ベッドタウンというのは「大都市近郊の衛星都市」などと説明されていますが(『知恵蔵一九九〇』、朝日新聞社)、平たくいうとまたは「地域の外で働く人々の住宅の町」といったところでしょう。

でも、果して多摩は「ベッドタウン」でしょうか。

そういう面があることはもちろん否定できません。

しかしながら、多摩にはそうではない面もあります。

このあたりを少しでも明らかにするために、ここでは人々が多摩に移り住んだ事情についても思いをめぐらしてみたいと思っています。

こだわるようですが、これからの多摩を考える場合に、この辺は大変に重要なことになるだろうと思うからです。

多摩の人口増加の様子をもう少し遡った時代からの流れの中でみてみましょう。

グラフ1は国勢調査が行われるようになった大正九年からの、五年ごとの人口と五年間の増加率の推移を表わしています。

第二次世界大戦の終った昭和二〇年をはさむ一〇年間の都と全国の数字には異常な動きがあってこのグラフには表わし切れませんので除いていますが、穏やかな連続が得られている多摩のグラフもここのところは参考程度にみてください。

まず、折れ線グラフで多摩を含む都と全国の増加率の推移を較べてみますと、戦前の都の増加率は全国の数字をかなり上回って高率だったことと、戦後も昭和三〇、三五、四〇年の三期には次第に下降はしていますが同様の対比がみられます。

わが国の工業化とこれに伴う農村部から都市部への激しい人口の流入が戦前からも進んでいたことが察せられます。

都の増加率が全国の増加率を下回るようになったのは昭和四五年ですが、以後都の増加率はゼロ・パーセントの近くを上下しています。

生活の本拠である住所地での人口増加が周辺の県に移ったからです。

そうした流れの中で多摩の人口の動きを振り返ってみますと、増加率でみるかぎり多摩の人口著増の動きはすでに戦前に始まっていて、これが昭和三〇年代と四〇年代にわたる二度の高度成長時には一段と突出したことがわかります。

また昭和五〇年代以降ではこの増加率が大正の終りから昭和の初めよりも低くなり、いたって衰えていることもわかります。

そして戦前では都の増加率をかなり下回っていたのが昭和一五年にはこれを大逆転したことと、戦後ではやはり三五年の逆転とその後の四〇、四五年にわたる対照が特に特徴的です。

別の見方をしますと、各棒グラフの頭部の五年ごとにみた人口の社会増の結果がそれぞれの年の人口に比べて際立ったのもこれらの年だったということがいえます。 |

|

ですからまた昭和五〇年代以降ではこの社会増が消えかかるように少なくなっていることも見ておかなければならないと思います。

工業人口の増加

では一体こうした社会増は何によってもたらされたのでしょうか。

この辺を次に探ってみましょう。

多摩の人口増加や経済活動と交通機関とくに鉄道路線の整備との関係を分析した姫野侑氏は『多摩学のすすめ』(東京経済大学多摩学研究会編、平成三年)の中で、「このように(昭和三〇年代、四〇年代の〜引用者)多摩への人口流入は、都心を結ぶ通勤路線を基盤にして拡散していったとみることができるであろう」として、多摩が東京のベッドタウンになる様子を明らかにしています。

またこの人口増加には「通勤の便の良いこの地に、住宅公団によって建設された住宅団地など」の住宅政策が一層の拍車をかけたとも指摘しています。

そのうえで、氏は「しかし、一方において多摩と神奈川県や埼玉県を結ぶ通勤路線、つまり横浜線や武蔵野線などのいわば首都圏の環状路線の比重が高まってきたことも事実であろう」として、多摩内部の経済活動が別の路線や交通路への要求を高めているとも指摘しています。

これらの指摘は大変貴重なものですし、こうした関係と流れが強いことには同感です。

ただ、戦前から今日にいたる多摩内部での人口の動きをみますと、もう少し別の強い流れも感じます。

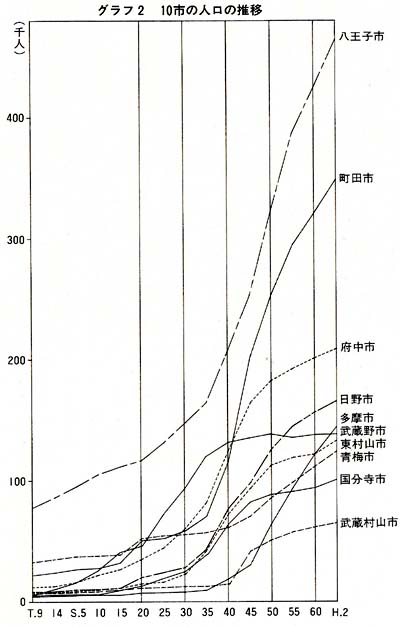

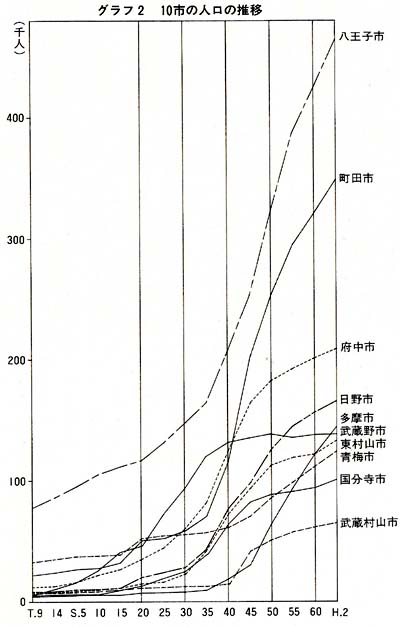

グラフ2は多摩の現在の市から一〇市を取上げて、その人口の推移を示してみたものです。

各市の動きには似ているところもありますが、ずいぶん違っているところもあります。

日野、東村山、国分寺の三市は流れがよく似ていますが、日野市の場合には昭和一五年から二〇年までに人口が当時としては急増し、これが二〇年代にも滞留しているところにひとつの特徴があります。

一方、国分寺市の四五年以降の人口増加は緩慢で、これは四〇年以降人口がほとんど増えなくなった武蔵野市にむしろ似ています。

その武蔵野市は戦前からいち早く人口の急増を経験し、ことに昭和一五年前後には数の上でも目立った増加を示し、戦後二〇年代にはさらに著増しています。

第三章2で触れたように、武蔵野市の場合は隣の三鷹市と並んで戦前に航空機などの大規模な軍需工場が開設されていますので、一五年前後の人口の急増はこのためでもあったといえるでしょう。

日野市の場合も「日野五社」といわれた大工場が疎開をしてきましたから、これに伴う人口の目立った増加があったものと思います。

また、やはり戦前にも人口の増加が目立つ府中市も軍需を中心に大規模な工場が進出したことで知られています。

そうして、府中市の場合も戦後は二〇年代からいっそうの人口の増加を見ています。

つまるところここで見ておきたかったことは、戦前それも昭和一五年前後の多摩の人口の急増(社会増)は軍需を主とする大工場の進出によるところ大であって、それ以前にも一応の整備は行われていた交通路線との関係はまだそれほど強くはなかったのではないかという点です。

そうして、その工業と人口増加との関係は軍需を失った戦後にもいち早く動き出したという点でもあります。 |

|

なお、戦前人口のコンスタントな増加傾向を示した八王子市は、かねてより繊維工業を中心に産業の盛んな都市でした。

繊維産業のあった青梅市もやや似たような流れがみられますが、昭和一五年から二〇年にかけての人口の急増は主として戦禍を逃れるための疎開によるもので、このため戦後にはそういう人たちの流出がしばらくは続いたものと思われます。

戦後、昭和三〇年を境にした高度経済成長期の人口増加が本節での主題ですが、三〇年代には青梅市と武蔵村山市、それに多摩市を除きますと他の七市は一様に人口を急増させます。

この期はグラフでもみましたように多摩の人口増加率が急上昇した時です。

ところで、ここにも興味深いデータが残っています。

昭和二九年に発行された『一九五五 三多摩大観』(北農新聞社編)によれば、昭和二六年の多摩には三、五一八の工場があり、ここに五万人の人が「従業」していました。

また、昭和二六年の人口は八六万二、〇〇〇人、世帯数は一八万四、〇〇〇弱とも記されています。

従ってこの五万人の工業従業者は当時の人口の五・八%、世帯数に比して二七・二%ということになります。

さらに、昭和二八年の農家数と農業人口がそれぞれ三万七、〇〇〇戸、二四万二、〇〇〇人とも記されています。

それらは二六年の人口に比べてそれぞれ二〇%、二八%ほどに当りますから、こうした数字と比較しても当時の多摩では、工業への就業者がかなり多かったということがわかります。

そうして、昭和四一年の工業統計をみますと、工場数は六、六二七と、二六年当時に較べて二倍弱の増加ですが、その従業者は一九万人とおよそ一四万人の増加で四倍近い数字になっています。

昭和四〇年の人口は一九四万人、世帯数は五二万弱でしだから、翌年の工業従業者の数はそれらに対して、それぞれ一割弱、四割弱と比率を高めていました。

つまり、この時期昭和三〇年代の多摩の内部では再び激しい工業化が進んでいたのでした。

このために起きた社会増がどれほどかは計算できませんが、この時期、工業への就業が多摩の人口急増の強い要因であったといえるでしょう。

団地人口の増加

しかしながら、その昭和三〇年代も半ばを過ぎますと、それをも上回る人口急増の波が押し寄せます。

そしてこの動きが昭和四〇年代を特徴づけます。

これを促したのは、昭和二五年の住宅金融公庫の設立、二六年の公営住宅法の制定、三○年の日本住宅公団の設立です。

多摩では民間の住宅建設も盛んでしたが、もうひとつ公営住宅の建設が昭和三五年を過ぎてから増えるようになりました。

これを都営住宅と公団の賃貸住宅の展開にみてみましょう。

比較的大きな都営住宅の団地建設は、昭和二三年の小平第四、二七年の清瀬竹ヶ丘一丁目、二八年の武蔵野アパートなど、二〇年代に始まっていますが、五〇〇尸以上の都営団地を建設完了年度で整理してみますと二〇年代にはなく、三〇年代前半でも前記小平第四の五二八戸があるだけです。

ところが、三〇年代も後半になると東京街道アパート(東大和市)、天王森アパート(東村山市)など、七団地九、〇五〇戸が完了します。

|

都営長房住宅団地――都営アパートは公団より小型で賃貸で入居制限がある。

|

そして四〇年代に入りますと間もなく多摩の都営最大規模の村山アパート五、二六〇戸が完了し、前半で八団地一万二、七四四戸、後半でも三、〇〇〇戸級の長房アパート(八王子市)と多摩ニュータウン(多摩市)など同じく八団地一万二、一八八戸が次々にでき上がりました。

この結果四九年度末までにできた五〇〇戸以上の団地は二四団地三万四、五〇〇戸余りになりましたが、これはおよそ二一万人くらいの人々の住宅になったと思われます(東京都住宅局『住宅年報80』、『住宅年報90』)。

一方、住宅公団の賃貸住宅は、昭和三三年から三五年にかけて造られた多摩平団地(日野市)と三四年から三五年のひばりヶ丘団地(田無等)が多摩では最初で、三〇年代の終りまでには六団地六、五三一戸が建てられました。

四〇年代に入ると公団の建設はいっそう盛んになり、四〇年の神代(調布市)、国立富士見台、さらには四三年の町田山崎など八団地一万六、二七三戸が前半の五年の間口造られました。

そうして、後半に入りますと四六年に多摩ニュータウン永山と同諏訪が建設されるようになり、百草(もぐさ、日野市)、高幡台(同)、藤の台(町田市)などと共に、五年間で一万四、二九二戸が建てられました。

こうして、昭和四九年末までに公団は多摩におよそ四万戸の賃貸住宅を供給するようになりましたので、これが一五万人くらいの住宅になったものと思われます(住宅・都市整備公団『平成四年度賃貸住宅団地一覧表』)。

グラフで、町田市、八王子市、日野市、東村山市、それに武蔵村山市と多摩市で、昭和三〇年代の後半と特に四〇年代に入ってからの異常なほどの人口増加をみせているのは多分に大型団地の建設によるものです。

いずれにせよ、都営住宅についてはすべてを網羅していないことを加味すると、ざっと一五年を経て両賃貸住宅に住むようになった人々はおよそ三〇万人と思われますが、これは昭和五〇年一〇月の人口二九九万人余のほぼ一割に当ります。

しかし、こうした人々がそれ以前にはどこに住んでいたのかはわかりません。

また、そこに住んで職業をもつ人々がどこで働いているのかもわかりません。

都営住宅の場合には入居の条件から前住地が多摩の場合も意外に多いかも知れません。

ですから、こうした団地人口の増加はその市や町にとっては大きな社会増になりますが、これをもってただちに多摩の社会増の大きな要因と断ずることはできませんし、団地のある街を東京都心への通勤者のベッドタウンと言い切ることもできません。

団地によってはそういうケースが多いということがいえるということになるでしょう。

それから、昭和五〇年の多摩の世帯数は九一万でした。

その約一割がそうした公営の賃貸住宅を得たとして、残り九割の大半の世帯の住宅は持家と民間の賃貸住宅に大別されます。

前述昭和二六年の世帯数からは七三万世帯の増加ですが、この増加世帯の大方の住宅もまた持家と民間の借家に分れたといえるでしょう。

この点は見落してはならないことだろうと思います。

ただ、団地、ことにコンクリートで造られた建物の団地には新しいライフスタイルも生れたように思えます。

半ば洋風で、都会的というよりはいかにも郊外の雰囲気をもっているとも感じられます。

そこに住む人々は決して多数派ではないとしても、そうした姿はやはりこの時期の多摩の大きな変容のひとつを象徴しているのではないかと思います。

「団地族」という言葉が使われるようになったのは昭和三三年だといわれています(『現代用語の基礎知識一九九〇』、自由国民社)。

多摩の団地の展開は先にみたようにそれから後のことではありましたが、時の流行にさして遅れることのない地域に多摩も変ったということでしょう。 |

多摩地域の年齢層別人口

住民基本台帳平成3年1月1日

総数3,638千人=100%(総数は年齢不詳を含む)

|

なお、昭和五〇年頃の工業について付け加えておきます。

五一年の統計で、工場数八、四四一、従業者二一万四、〇〇〇人でした。

工場は一〇年で一、八〇〇ほど増えましたが、従業者の増加はさほどではありませんでした。

しかしながら、昭和五〇年の事業所統計で多摩の事業所の数は九万七、六一七、従業者は八一万八、〇〇〇人とされています。

これらは昭和四一年の同統計の数字よりそれぞれ、三万三、〇〇〇事業所、三〇万人も多い数字です。

これは工業のうえに住宅と人口の増加も加えて多摩の産業が複合化し、多摩内部の経済活動が盛んになったことを示しています。

このために増加することになった人口も少なくはあるまいということが容易に想像できます。

人口急増の後

このようにしてみると、多摩の人口増加は単に「ベッドタウン」としてのものだけではなかったことを察していただけると思います。

工業化もひとつの郊外化として「大都市近郊の衛星都市」のひとつの姿とするのであればそれでもよいのですが、それにしても多摩の工業は今日ますます強力です。

昭和六三年の工業統計(従業者四人以上の工場)によれば、多摩の工場からの年間の製造製品出荷額は八兆円を越えていましたが、この数字は、北陸三県を合わせた六・九兆円、四国四県の合計六・五兆円をはるかに上回っています。

郊外化のなかにもこういう強力な経済の柱があるということだけは大事にしたいところです。

工業こそは多摩が地域の外から収入を得ることのできる主要な産業です。

一方、高度成長の時代に急増した人々は次第に歳を重ねています。都心への通勤者にも定年があります。地域に高齢者の就業の機会の広がることが求められます。

多摩はいま都市社会での高齢化への道をまっしぐらに走っています。

同時に人口の増加は急に衰えています。多摩を若い者も住むところとしておくためには何らかの手を打つ必要がありそうです。

こういう時に地域のなかに自前の強力な産業と経済をもつことの重みは、これからむしろ増すといえるのではないでしょうか。

2 高度成長と多摩 top

高度成長期以降、伝統の織物業が衰退していく中で、多摩は著しい都市化、宅地化を進めていくのですが、他方で住民も自治体も気づかないうちに際立ったハイテク工業化を進めていたのです。

多摩の工業は織物業であり、戦時疎開の軍需工場が点在するというのが一般の受け止め方だったのですが、それとは全く別のところから、ハイテク工業化が進んでいたということです。

このハイテク工業化については、昭和四〇年前後と昭和五〇年以降という二つの画期があり、戦時中の軍需工場の疎開が多摩近代工業化の第一期とすれば、それぞれ第二期、第三期ということができそうです。

大規模工業団地の形成

多摩の現在のハイテク工業化をみていく場合、昭和四〇年前後から活発化する工業団地の形成を避けて通るわけにはいきません。

これらの工業団地は多摩全域に展開されるものでしたが、それが現在の多摩のハイテク化の骨格を形成し、そしてその内面の高度化を通じて、従来とは全く異なった方向に向いつつあるのです。

多摩の工業団地の造成は、昭和三七年の首都圏整備計画によって多摩が市街地開発地域に指定されてから活発化し、区画整理事業などを通じて実施されていきます。

施行は地方自治体、住宅公団(現住宅・都市整備公団)、新都市建設公社などがあたっています。

住宅公団主導型として展開された場合には、京浜地区などから大規模工場を誘致するというものであり、八王子市の北八王子工業団地(一〇七ヘクタール)、青梅市と羽村市にまたがる西東京工業団地(一六六ヘクタール)が知られています。 |

|

北八王子工業団地にはコニカ、ビクター、オリンパス、岩崎通信機、ケンウッド、日本分光工業などの有力企業が立地し、西東京工業団地には、日野自動車、住友金属鉱山、東芝、光洋精工、カシオなどが立地しており、いずれも多摩を代表する大規模工場の集積地となっています。

これらの工業団地は明らかに高度成長の末期に京浜工業地帯が飽和状態になり、外延化を余儀なくされていたことへの受け皿として形成されたものであり、戦前戦中の工場疎開と質的には変るものではありませんでした。

いずれも各社の量産工場であり、自動車、音響機器、カメラなどの製品を生産する閉鎖型の工場を編成し、地域との関りの少ない「租界」を形づくっていたのです。

いわば、戦前戦中の工場疎開が糸口となって、第二期として多摩に外延化してきたということでしょう。

以上の誘致型の工業団地に加え、昭和四〇年代以降、中小企業を対象にした市街地の工場公害を回避するための域内再配置型の工業団地が形成されていきます。

羽村市の神明台工業団地、福生市の武蔵野合工業団地、青梅市の三ッ原工業団地、秋川市の屋城工業団地、玉見ヶ崎工業団地、八王子市の東浅川工業団地、狭間工業団地などがそれにあたります。

昭和四〇年前後以降というのは、多摩地域の都市化、宅地化か急激に進行した時期であり、住宅と工場との混在問題、公害問題が深刻化し、住宅主体の郊外都市として歩みだした多摩にとって、住環境の整備という意味からも、住工分離の考え方の下で、工場の立地集約化が課題とされていたのです。

従って、宅地化を優先する地域経営では、工場は地域のヒンターランド(後背地)へ集約化されることになります。

まさに、各自治体の一番外側の交通条件に恵まれないところが住工混在解消の受け皿としての工業団地用地として注目され、区画整理事業を通じて造成されていったのでした。

研究開発機能の充実

戦前戦中の軍需工場の疎開、高度成長期の大規模工場の進出により、多摩は全国的にも有数の大規模工場の優越的な地域を編成してきました。

しかしながら、それらの大規模工場の多くは自動車、音響機器などの在来製品の量産工場である場合が多く、いずれも自己完結型の工場であり、単純労働力を大量に雇用するものの、頭脳部分を京浜地区などに依存するというものでした。

しかしながら、ドルショック、オイルショックを過ぎる頃から、有力企業では在来製品から先端技術を駆使した次世代型製品に向けた研究開発機能の充実が課題とされ、東京圈の工場は従来の量産工場から研究開発・試作などの機能を担う各社の拠点工場、母工場としての性格に変化していくことになりました。 |

日立中央研究所

|

すでに多摩の主要工場についても、例えば小平の日立武蔵工場はかってのトランジスターの組立工場から超LSI(大規模集積回路)の研究開発工場へ、東芝日野工場は電話機の生産工場から研究所へ、日本製鋼所東京製作所(府中)はプラスチックの射出成型機の生産工場から研究所へと、いずれの工場も従来の在来製品の生産工場から研究開発・試作型の中枢工場へとその内面の高度化を競って推進しているのです。

かっての量産工場の場合、頭脳部分は京浜地区などにあり、多摩の工場は確立された枝術・設備を受入れるというものであり、地域に波及するものが少なかったのですが、研究開発型工場への転換は、地域との関係を全く新たなものにしていきました。

この点、第一に、従来は部品供給のかなりの部分を京浜地区などに依存し、組立工場として機能していたのですが、研究開発型工場への転換以来、特殊な部品加工、試作加工などの高度な加工を周辺に依存するという形が強まりました。

つまり、ここで初めて多摩の大規模工場は周辺地域の中小企業と積極的に係り始めたということです。

このことは、多摩の中小企業の技術高度化に重大なインパクトを与えることになりました。

第二に、在来的な製品分野への依存を期待しにくい大企業にとって、研究開発・試作は企業の存続、発展に係るものとの受けとめ方が支配的になっているという事情が注目されます。

多摩にある大規模工場は各社の次世代製品を開発する機能を期待されているのです。

そのため研究開発部門は多岐にわたり、試行錯誤が続けられています。

その場合、研究開発方針の変更などによって研究者、技術者の間で不満が起ったり、企業家精神の旺盛な技術者が独立したりするなどが昭和五〇年頃から顕著にみられるようになってきました。

つまり多摩の大規模工場が量産工場から研究開発型工場へ転換する中で、技術に優れ、企業家精神に富んだ研究者、技術者の独立創業が活発化したということです。

それは、世間でいわれるベンチャー型 * のハイテク中小企業が大量に発生したということを意味します。

* ベンチャー型企業=最新の枝術や高度の専門知識を駆使して新分野に乗出す企業。

やや話は変りますが、近年、地域産業の活性化のためには、研究開発工場の誘致、研究所の誘致が不可欠との受け止め方が全国でなされています。

全国のどのテクノポリス地域に行っても、研究所誘致は最大の課題であり、自治体は血眼になって取組んでいます。

研究所の建物のイメージもよいことなどが、こうした行動に駆り立てているのでしょう。

しかしながら、研究所もいわゆる「筑波型」のものと、ここでいう「多摩型」のものがありそうです。

「筑波型」の場合は、明らかに国公立の基礎研究所が多く、周辺への波及に乏しく、また基礎研究に従事している研究者が独立創業するなどほとんど考えられません。

国公立の研究所が集積する筑波で、地域産業が活性化しているという話は聞こえてきません。

この点、多摩や神奈川の研究所、研究開発型工場の場合、応用研究、開発、試作といったところが中心であり、ソフト開発や試作に伴う加工機能の集約は日常的な課題であり、周辺にレベルの高い工業集積が不可欠になります。

さらに、応用研究、開発などに携わる研究者、技術者の場合、独立して事業化するということも可能です。

こうした事情から、多摩や神奈川では、研究者、技術者の独立創業は日常的であり、そうしたベンチャー型のハイテク中小企業がまた周辺の工業集積に依存するなどを通じて、地域産業全体が活発なものとなっていくのです。

こうしたダイナミックな流れが、昭和五〇年代に入ってからの多摩に自然発生的に生じてきたのでした。

織物工場跡がハイテク型中小企業に

ところで、独立創業しようという研究者、技術者の場合、特に、東京周辺は地価、家賃が高く、適当なスペースを獲得することは容易ではありません。

三鷹、調布、府中、立川あたりの大規模工場から独立しようとする研究者、技術者の場合、できるだけ従来の勤務先の近くに立地したいのですが、適当な不動産はみあたらず、自分の居住地に近い方向に向けて、JR中央線、京王線を下ります。

すると、西八王子周辺で工場不動産が大量に供給されている事実にぶつかります。

先に指摘したように、八王子は大正時代に市街地に機屋が集中するという織物都市化を進めていました。

しかしながら昭和四〇年代に入ってから転廃業が相次ぎ、その多くはマンション、商店、業務ビル、駐車場などに転換しました。

しかし市街地とはいえマンションにするにはいまだ立地条件が整っていない場合、将来のマンション化へのつなぎとして、織物工場跡をそのまま提供しようという意向が強まっていました。

その場合、市街地であることから公害発生型企業は歓迎されず、非公害型の企業で、撤去のしやすい企業ほど歓迎されたのです。

それは特別の設備を保有しない研究開発型企業、電機の組立系の企業であったことはいうまでもありせん。

しかも償却済の織物工場跡は家賃も安く、市街地であることから交通条件も比較的良く、さらに多くの若い研究者、技術者の居住の地に近いという利点をもっていたのです。

こうした事情を背景に、八王子は多摩で独立創業しようというベンチャー型のハイテク中小企業にとってのインキュベータ機能

* を袒うものとなったのでした。

* インキュベータ機能=「孵卵器」という意味から転じて、地域産業の先導的な担い手として研究開発型中小企業を創造、育成していくこと。

事実、こうした八王子の織物貸工場に居住するハイテク中小企業は二〇〇を下らないとみられます。

そうした企業に注目する地主は、さらに貸工場を新たに建設し、八王子は東京周辺でも最もベンチャー型のハイテク中小企業の集積の進む地域として登場することになったのでした。

基幹産業であり続けた織物業の衰退の中で、次の産業の見通しに苦しんでいた八王子は、事業的な連続性はないものの、市街地に大量に工場跡を残していたということによって、新たな次世代型のハイテク中小企業を大量に引きつけることに成功したのでした。

同じ織物都市を形成していた青梅も事情は変りません。

ただし、青梅の場合は立川からJRを乗換えるという事情から研究開発型中小企業を呼び寄せることは難しく、むしろ切削などの機械加工業種を大量に引きつけることになりました。

多摩の場合、先に指摘したように戦前戦中を通じて大規模な軍需工場が展開しましたが、そのいくつかは戦後解体し、特に北多摩周辺にはレベルの高い中小の加工業者が分散していました。

中島飛行機で旋盤を回していたなどが、そうした人たちの典型です。

彼らは、戦後、北多摩などで仕事を続けていたのですが、昭和四〇年代以降、周辺の宅地化が著しく、住工混在問題に悩んでいました。

その中でも有力な工場は北関東などに移転していったのですが、従業員の関係で移転できない企業は近くでの操業環境確保を願っていました。

そして、その受け皿として青梅の織物貸工場が機能したのです。

ところが青梅の場合、従来の織物業が盛んであった時代には、機音がうるさくても住民は何らかの形で織物に関連していることから、苦情の出ることも少なかったのですが、騒音がそれほど大きくなくともよそ者である機械加工業種は嫌われ、昭和四〇年代後半には、住宅と工場との新たな混在問題を発生させたのでした。

こうした事態に対して青梅市は、当時区画整理事業を推進していた郊外の三ッ原地区に住工混在解消用の工業団地を造成することにし、昭和五〇年代に入ってから市街地工業の移転集約化を推進しました。

そして、この昭和五〇年代というのは、次の二つの意味において多摩の近代工業化にとって重要な時期でした。

第一は、多摩川上流域の大規模工場がかっての量産工場から研究開発型工場への転換を進めていたという点に関連します。

こうした事情の中で、大規模工場から小量生産で難度の高い仕事が周辺に下りてきたということです。

第二に、昭和五〇年代初頭というのは、日本の機械工業全体のME(マイクロ・エレクトロニクス)化か顕著に進んだ時期であり、NC工作機械

* が中小企業にも広範に普及し始めた時代でした。

* NC工作機械=NCとは数字と記号で構成されたデジタル情報で、機械を自動的に制御できる方法。

この工作機械の出現により複雑な形状の部品を能率よく加工できるようになった。

こうした時代状況の中で、織物貸工場から大きな借金を抱えて工業団地に移転した中小の加工業者はスペースが拡がり、不安のない操業環境を確保したことから事業に意欲的に取組み、わずかな時間の間に東京周辺でも代表的な高度加工機能を備える工業集積地を形成することに成功したのです。

そうした意味では先の八王子も含めて多摩の織物業は衰退したものの、その工場跡が次世代型の中小企業群を大量に呼び寄せるインキュベータとしての機能を担い、さらに青梅にみられるように、郊外の工業団地で安住の地を得ることにより、多摩の工業のハイテク化の象徴的な部分を構成することになったのです。

多摩は昭和四〇年頃までの伝統的な織物業を主導産業とする時代から、昭和五〇年代以降は、大企業の研究開発型工場と中小の先鋭的なハイテク企業を中心とするダイナミョクな時代へと大きな変貌を遂げつつあるのです。

3 開かれゆく図書館と市民 top

戦後の民主主義の確立は市民が社会体制や生活習慣から解放されて、個人の幸福と自由と個性的な生き方を可能にしたのではないでしょうか。

それは社会や全体を優先する価値観から個々の人の個性〜心の豊かさ〜を尊重する価値観への転換を意味し、一人ひとりが自分の価値観を持ち、心の豊かさを追求するための学習環境の整備と文化的な価値観が必要とされる時代の到来を意味しています。

このような時代の要請の中で、多摩には公民館を始めとした様々な文化活動か展開されますが、ここでは個人学習と情報収集の場として市民生活に欠かそない機関に成熟してきた図書館の設立過程について振り返ってみることにします。

図書館の発足

多摩の図書館史は自由民権運動と共に始まったといえます。それは第一章1ですでに述べたように自由民権運動の発端が読書会や学習会を基盤とした学習結社だったことの当然の結果であり、新しい知識を吸収し自由な時代を作るためには図書館機能が不可欠だったということです。

多摩には明治一一年ころから学習結社が作られ、町田の融貫社や五日市の学芸講談会に一種の会員制図書館の存在が確認され、図書館活動の萌芽を見ることができます。

融貫社の規則には「本社共有ノ書籍新聞紙ヲ無見料サンチ閲読スルコトヲ得」と記されています(『利光鶴价翁手記』昭和三二年)。

しかし、このような会員制図書館は自由民権運動の衰退と共に消えて行き、多摩に最初の公立図書館が設置されるまでにはまだ二〇年ほど待たなければなりませんでした。

東京市では明治四一年に日比谷図書館が四万八、〇〇〇冊、四二年に深川図書館が六、〇〇〇冊の蔵書で開館し、その後大正三年までに三、〇〇〇冊程度の簡易図書館を一五区に一館ずつ建設します。

これに対し多摩地域では日比谷図書館より五年も前の明治三六年一月二〇日、規模こそ小さいものの五日市の戸倉村に最初の村立図書館が誕生します。

戸倉村では「村民、殊に青少年に対して健全な図書を備えて閲覧させることはきわめて大切なことである」として千数百部の図書を備えた戸倉村簡易図書閲覧所を開設し、四二年に戸倉図書館と改名します。

また、四二年二月には五日市町教育会が新聞ならびに図書縦覧所を設けており、四四年九月には町立八王子図書館(大正六年に八王子市立図書館と改称)が旧八王子女学校の校舎を転用して開設します。

まさに自由民権運動以来の学習熱と進取の気風が多摩に図書館を誕生させたのです。

しかも、八王子市立図書館は活発に利用され、大正七年の統計では蔵書数三、七〇〇冊、年間閲覧冊数三万五、〇〇〇冊で、利用者の大半は児童です。 |

戸倉村全景(大正初期)現五日市市

|

大正六年四月には北多摩郡教育会の働きかけと寄付金によって郡立図書館が開設されますが、規模が小さくあまり利用されなかったようです。

また、『昭和五年度全国青年団基本調査』によれば、東京府郡部(昭和七年一〇月まで多摩三郡の他に五郡が存在した)には三九の図書館と八九の巡回文庫が数えられ、その内一四の図書館と八六の巡回文庫が青年団本支分団に設置されています。

これらの実態はあまり知られていませんが、多摩地域にも青年団の設置した相当数の図書館や巡回文庫が存在し、活動していたものと思われます。

戦後の図書館の発展

戦争によってこれらの図書館のほとんどが閉鎖し、終戦間近まで存在した八王子市立図書館も昭和二〇年八月二日の空襲で建物と一万冊を超えていた大半の蔵書を消失してしまいます。

しかし、戦災と物資の不足にもかかわらず戦後の図書館の設立には目覚ましいものがあります。

終戦の翌九月には疎開してあった一部の蔵書をもとに八王子市立図書館が活動を再開したのを始め、二一年には八月に武蔵野町立図書館二三年九月に武蔵野市立ぼ書館と改称)と一一月に東村山町立図書館二三年に閉鎖)が創設され、二二年には都立立川図書館と青梅図書館が相次いで設立、二三年四月には氷川町立図書館(三〇年四月に奥多摩町立奥多摩図書館と改称)が、二六年一一月には村山村(現武蔵村山市)中久保図書館が開館しています。

三〇年代に入ると三〇年一月に八王子市立図書館が東京都に移管されて都立図書館が三館になったのを皮切りに、三一年九月に町田町立町田図書館、三六年四月に府中市立図書館、三七年六月に奥多摩町古里分館、三九年八月に小金井市立図書館、三九年一〇月に三鷹市立三鷹図書館と次々に図書館が開設され、三〇年代末には三館の都立図書館と八館の市町村立図書館が存在するにいたります。

戦後になってようやく多摩地域に都立図書館の設立をみますが、都立立川図書館は立川市柴崎国民学校内に間借りし、蔵書は都立牛込図書館と四ッ谷図書館からの移管図書、都立青梅図書館は青梅国民学校に小石川図書館の焼け残りの蔵書を移管して開館したものでした。

しかも、二三年の蔵書数は都立立川が三、八〇〇冊、青梅が五、四〇〇冊で、開館時間は正午から五時までとあまり期待できない状況でした。 |

都立八王子図書館

|

このような状況の中で武蔵野市立図書館の活動は目覚ましく、この年の蔵書数は六、〇〇〇冊を数え、毎月一五日以外は年中無休(祭日・土日は午前中)で開館しています。

そして、佐藤忠恕館長の積極的な運営によって、三二年度末の蔵書数は二万冊を超え、中でも「武蔵野文庫」は不朽の地域資料コレクションとして高く評価されています。

ところで、この時代の図書館の利用は館内閲覧中心でしかも有料でした。

例えば都立青梅図書館では一円の入館料を取っており、二五年四月に公布された「図書館法第17条」によって無料の原則が打ち出され、二六年に無料にするまで入館料を出そない者にとっては無縁の存在でした。

まして、館独自の図書購入費がなく日比谷図書館からの配本を侍つ以外新しい本を手に入れようのない時期に、久保七郎館長は会員を募って会費を集め独自に新刊書を購入して、会員の自宅までリヤカーで本を運ぶという画期的なサービスを開始します。

二四年一二月、「青梅訪問図書館」の誕生です。

このサービスが移動図書館の原形となって、二八年七月から移動図書館車「むらさき号」の巡回が開始され、三三年一一月には都立三館に一台ずつ配車されて、多摩全域に図書館サービスを普及させてその必要性を多くの人々に認めさせるにいたります。

また、久保館長は現在では当り前になっている利用者が直接書架から本を選べる「自由接架」や「個人貸出」制度を実施し、「西多摩読書施設研究会」や「西多摩郷土研究の会」を結成するなど、卓抜した見識と、多摩の図書館史上忘れることのできない大きな業績を残しています。 |

リヤカーで巡回した訪問図書館

|

武蔵野市立図書館や都立青梅図書館のように積極的な図書館活動が展開される一方で、この時代の図書館は入口で住所・氏名を記入して入館票を受取り、閉架書庫から出納される本を館内で閲覧するという限定された利用方法が主流で、まだ利用しやすい図書館とはいえませんでした。

開かれゆく図書館

このような状況を打破し、図書館を親しみやすく利用しやすいものにしたのは日野市立図書館でした。

四〇年九月に移動図書館によるサービスを開始した日野市立図書館は、これまでの公立図書館の資料費とは比べ物にならない破格の資料費を持ち、たくさんの新しい本を利用者の手元まで届け、簡単な手続きで誰にでも無料で貸出したのです。

しかも、サービス対象を婦人と児童を中心にした蔵書構成と、リクエスト制度の導入は利用を大きく促進しました。

このことは多摩地域の四一年度の貸出統計を見れば顕著で、日野の貸出冊数は二三万一、二二八冊、小金井・調布・府中・町田・武蔵野・奥多摩の六市町の合計が九万五、四三六冊、都立三館の合計が一一万、一三七〇冊で、日野市立図書館一館の貸出冊数はその他全館の貸出冊数の合計を遥かに上回っています。

しかし、これが日野市だけの特殊な事例で終ったならば、現在のような多摩地域の公立図書館の発展はなかったかもしれません。

それを決定づけたのは府中であり、町田であり、四一年六月に新たに開館した調布市立図書館でした。

これらの図書館活動が相俟って、より利用しやすい図書館が作られていったのです。

212

府中市立図書館は四二年三月に新館を開館し、資料を充実させて貸出を重視すると共に、日本で初めておはなし室を設けるなど児童サービスに力を入れ、四三年八月からは移動図書館車を巡回させます。

この結果、四一年度には二万八、〇〇〇冊であった貸出冊数が四四年度には二五万冊を超えます。

町田市立図書館も四五年一〇月から移動図書館車を巡回させ、四二年度には三万冊に満たなかった貸出冊数が四六年度には五〇万冊近くなります。

調布市立図書館は当初から市域全体の図書館網の整備と、読書会活動などによって市域との繋がりを大切にした活動を展開し、四四年八月の国領分館を皮切りに毎年一〜二館の分館を開館させます。

この結果、四五年度には一一万冊、四六年度には二〇万冊と貸出を延ばします。

このような活動を背景に四五年六月には東京都が『図書館の政策と課題』をまとめ、公共図書館の振興施策を示し、四六年度から図書館建設費の二分の一補助と資料費の二分の一補助を実施しました。

このような図書館運営の明確な指針と財政援助によって多摩地域の図書館数は飛躍的に伸び、四五年度には一四館に過ぎなかったものが五一年度には六四館とわずか六年間で四・五倍になります。 |

町田市立中央図書館

|

また、明治以来図書館サービスの上で劣悪な条件にあった多摩地域が、四八年度を境に登録者数・住民一人当りの年間貸出冊数・住民一人当りの図書購入費などが区部を大きく引離し、全国的にも図書館サービスの進んだ地域として注目されるようになります。

東京都の財政援助は建設費が五〇年度、資料費が五一年度で打切りになりましたが、多摩の「進取の気風」は図書館を生活に欠かそない施設として発展させ、六三年九月に槍原村に移動図書館車の巡回が開始されるにおよび図書館来設置の自治体を皆無にしました。

そして、小平市立中央図書館のように蔵書数が一〇〇万冊を越え、北多摩北部六市で図書相互利用システムが始まるなど、どこに住んでいても十分なサービスが受けられるように図書館システムを整備すると共に、より多くの蔵書と質の高いサービスが図られ、平成三年四月現在、一五四館と二一の移動図書館車を持つにいたっています。

しかし、地域文化は単に図書館だけで支えられるはずはなく、博物館・文書館・資料館および大学や企業の図書館などの類縁機関との相互協力と機能分担なくして十分な資料提供はできません。

そして、今後は地域情報のネットワークと総合化が求められ、より広く地域と連携した図書館活動が必要とされています。

公立図書館に地域の類縁機関や研究をしている人達との繋がりを広めながら、昭和五〇年以来郷土資料活動をしてきた三多摩郷土資料研究会のような組織が育ってきており、図書館は市民生活に欠かそない機関の核として開かれてゆくことでしょう。

top

****************************************

|