|

****************************************

HOME 多摩百年

甲州街道 野川 トトロの森 多摩川上流 立川市史 砂川闘争 町田市史

立川市の歴史

(『多摩の歴史4』17〜90ページ 監修 大場巌雄 武蔵野郷土史刊行会 昭和50(1975)年刊)

|

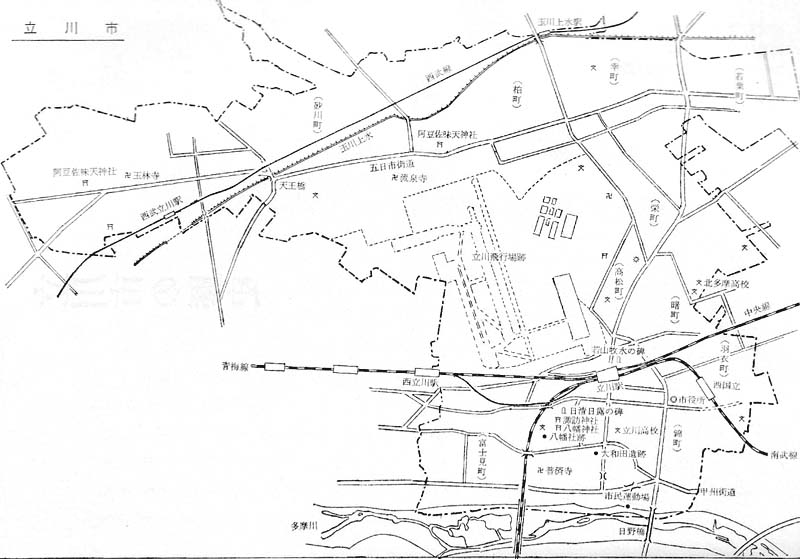

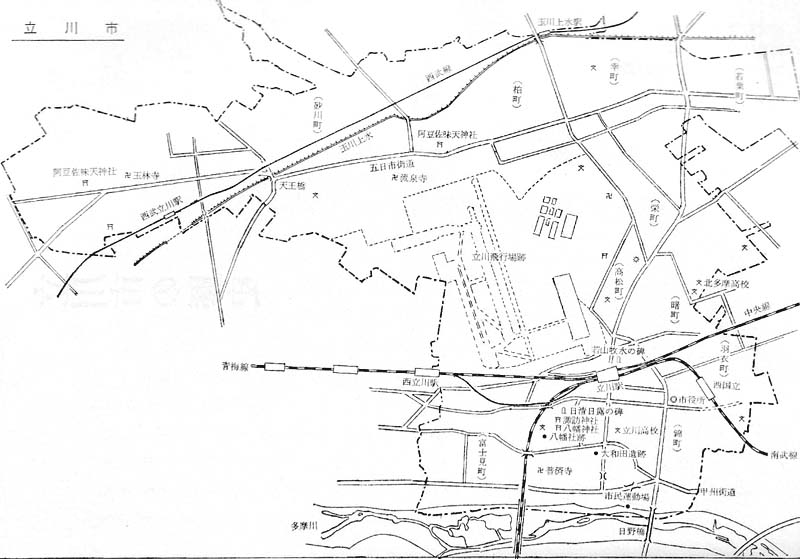

昭和50(1975)年頃の米軍基地がなくなる前の立川市

|

|

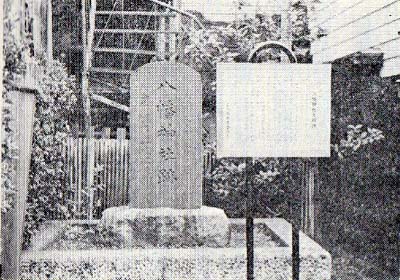

八幡神社大欅

立河氏ゆかりの八幡神社址に残る大けやき 柴崎町一丁目

|

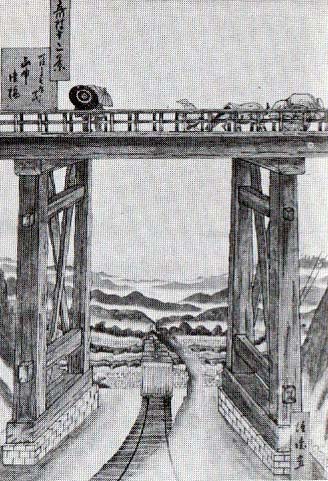

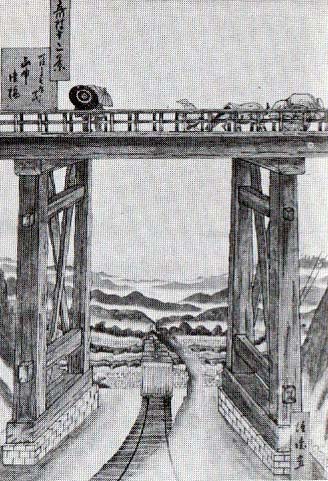

立川十二景(甲武鉄道開通)

現在の中央線(明治22年)

遠景は奥多摩の山々

|

|

左=昭和50年の立川駅北口 駅側より繁華街をのぞむ。

右=明治末期の立川駅北口 駅舎の北口付近に村の中心が移り発達した。

|

1 立川という町 top

| 立川の駅の古茶屋さくら樹のもみぢのかげに見送りし子よ 若山牧水 |

牧水がうたってから約七十年、駅前の詩情も失なわれてしまった。

基地の町立川として、かの有名な砂川闘争など、基地をめぐる話題も多い。

近く基地も返還されようとしているし、三多摩地方の中心として、今後の発展が期待されるのである。

2 立川の位置 top

東京の副都心、新宿から中央線の電車で、約四十分、特別快速だと約二十五分で立川に着く。

東京から西に向って、車窓に奥多摩ヤ丹沢の山々が大分近づいてきて、多摩川を渡ろうとするところ、その手前の台地上に立川市は位置しているのでめる。

都心より約三十五キロの距離にある。

立川駅の北側、三百メートルほどの所に、国立立川病院があるが、その裏手に三角点がある。

その三角点が東経百二十九度二十四分五十秒、北緯二十五度四十一分五十秒である。

面積は約二十四・二平方キロメートル、人口は十三万六千八百四十六人(昭和五十年二月一日現在)、都下二十六市中面積は第六位、人口は第八位となっている。

俗に立川は三多摩のへそだといわれている。

東京郡の地図を開けばわかるが、たしかに立川は三多摩地方の中しをなしている。

交通網を眺めても、国鉄の幹線中央本線が通っているし、南武線、青梅線の基点をなしている。

南には甲州街道(国道二十号線)が走り、東北方には、武蔵村山、東大和、小平市などの大住宅地のヒンターランドを持っている。 |

立川駅北口銀座通り

|

経済圏は交通網を通じて、西多摩、南多摩の一部、北多摩の西半分を抑えているといってよい。

立川高島屋、伊勢丹、第一、中武各デパート、スーパーダイエーなどの百貨店や大型店を始め、銀行や証券会社などの金融機関が、北口にはひしめいている。

戦前、都下には市は八王子と立川市しかなかった。八王子に次いで都下第二の古い市である。

八王子は面積、人口とも立川より大きく、まさに県下第一の市であるが、やや西方により過ぎて、立川の方が地の利を得ているといってよいであろう。

ただ惜しいことには、市の中心部に近く、三・六平方キロメートルに及ぶ基地がある。

ここは旧陸軍の飛行場が置かれ、第二次大戦中は周囲に陸軍の諸施設も設けられていた。

かってはそれらは立川の発展を支えてきたが、今はその基地がある意味では発展の支障となっているのは皮肉である。

3 立川という地名 top

立川は館(たち)川

立川という地名は全国にある。

ちなみに平凡社発行の『世界大百科事典』の『日本地図』の索引をみると、八ヵ所の市町村部落があげられている。

五万分の一の地図で拾ったら相当あると思われる。

立川市の地名の起源として、鎌倉時代(十三世紀頃)ここに立川氏が住んだからだという説がある。

吉田東伍博士の『大日本地名辞書』には、立川氏はむしろ地名をとって氏の名としたのではないかと述べている。

では立川のタチとは何であろうか。

タチという言葉にはいろいろの意味があるが、「河川・沼沢に面する丘陵などを利用した小規獏のとりで」を意味すると『広辞苑』にあるそのタチであろうと考えられる。

タチはまたタテともいう。

タテ、タチをもつ地名、例えば館野、館谷、館原、館山といった地名ぱ全国に多い。

立川の場合、中世の頃、普済寺付近に立川氏の居館があったといわれている。

あのあたりは多摩川を眼下に、遠く奥多摩から丹沢の山々、そして秀峰富士を正面に眺められる台地の突端である。

タテを営むには最もよい所である。

なおこの付近には石器時代の遺跡もあって、古くから重要な場所であったと思われる。

おそらくここにタチが設けられたのは相当に古い頃であろう。

タチの近くを流れる川がタチの川、すなわちタチ川である。

それは今の多摩川がもっとタチの近くを流れていて、その部分をそうよんだのかも知れない。

立川はタテ(縦)の川

『立川市史』には、立川の地名の起こりに新説を出している。

それは府中市に武蔵の国府が置かれていた頃、有名な多摩の横山に対して、多摩川がタテの川であった。

府中付近からみて、多摩川の流れてくる方向に現在の立川があったので、その辺をタテ川といっていたのが、いつかタチ川になったという。

面白い説ではあるが、タチ川という地名が全国にあることを考えるとすこし無理ではないかと思われる。

また国府からみて、多摩川の流れてくる西の方がタチ川なら、現在の立川付近を、とくにタチ川とよんだ理由もはっきりしないのである。

立川村

立川は中世には立川郷という郷の名としてよばれていた。

天正十四年(一五八六)に作られ、八幡宮(柴崎町)に奉納された仏像の背面に、「武州多重郡立川郷柴崎村」と刻まれている。

江戸時代には柴崎村で通るようになった。柴崎村はまた柴崎宿ともよばれ、多摩川を日野宿へ渡る渡船場としても知られていた。

明治十四年(一八八一)になって、江戸時代からの柴崎村は、近隣の部落との合併にあたり、立川村となったのである。

明治二十二年(一八八九)には、市町村制球施行されたが、その折、立川村を正式に採用することになった。

それが現在の立川市に発展しているのである。

4 大昔の立川 top

無土器時代

石器を主な道具として使用していた時代を石器時代という。

ふつう旧石器時代と新石器時代に分けている。新石器時代は、土器の使用が始まって、日本では縄文文化の時代にあたるのである。

戦前から日本には旧石器時代は存在しないと思われていたが、昭和二十四年(一九四九)群馬県桐生市郊外の岩宿という所で、旧石器が発見された。

それから日本にも旧石器時代の存在が明らかになってきた。

その後、北海道から九州に至る日本各地から、今までに約一千ヵ所の旧石器時代の遺跡が発見されている。

その年代は約三万年から一万年位までの間であろうと考えられている。

立川市からも数点の旧石器が発見されているので、立川にもすでにその時代に、人が住んでいたことになる。

またこの頃は、土器も使用されていないので無土器時代ともよばれている。

立川市内の無土器時代の遺物は、とくに砂川地区の、殿ヶ谷新田、松中ッ原、天王橋付近、上水向、大山道東、宮ノ橋、観音寺原といった所から、石槍、ナイフ型石器などが発見されている。

大体において、無土器時代の末期から、縄文時代の初期にかけてのものが多いようである。

縄文時代

長い旧石器時代もすぎて、土器の使用をともなう縄文時代が姶まる。

使用された土器の表面に縄目の文様をつけた縄文式土器が発見されことから、縄文時代とか、縄文文化の時代とよばれている。

一九四九年シカゴ大学のW・F・リビーという人によって、放射性炭素によって年代を測定する方法が発見された。

その方法で測った縄文時代の年代は、約九千五百年前から、約二千五百年前位にわたる長い時代であったといわれている。

立川市内でも縄文時代の遺跡が数ヵ所発見されている。しかし多摩川に面している地形からみて今後も発見されることであろう。

大和田遺跡(柴崎町四丁目)

この遺跡は、立川駅から真南にあたり、立川警察署から南へ約二百メートルほどの崖の端に位置している。

崖の下には清水が湧いていて、この付近一帯は、立川市内でも最も遺跡の多い所である。

この大和田遺跡は昭和二十九年に発見されて以後、数次の発掘が行なわれている。市では発掘調杏結果の報告書を出している。

また出土した遺物は中央公民館に陳列されている。

遺物の主なものは、

土器 縄文時代に属する勝坂(かつさか)式、加曾利(かそり)E式が圧倒的に多く、わずかながら前期の形式のものもある。

器形は壺形とかめ形が多い。

石器 打製石斧(だせいせきふ)が多く、多摩川の自然石を利用したものである。 |

大和田遺跡出土の土器

|

普済(ふさい)寺遺跡(柴崎町四丁目)

普済寺前方の根(ね)川に沿った台地にある。

昭和三十年七月、完全な加曾利式の土器が発見された。

ここは相当に広範囲な遺跡であることは確実であるが、まだくわしい調査は行われていない。

向郷遺跡(羽衣町三丁目)

市営火葬所付近から市立第三中学校にかけて、矢川に沿った台地上にある広範な遺跡である。

昭和二十四年に一部が発掘され、昭和三十一年には、第三中学校の建築工事中に、敷石住居址が発見され、現在正門脇に保存されている。

出土遺物は、打製石斧、石匙(いしさじ)などの石器、加曾利式のかめと復原可能な土器片四個分、顔面把手一個がある。

その他錦町市営住宅内から、昭和二十九年秋、建築工事の際、土器二個、打製石斧二十個が発見された。

なお炉址を有する竪穴俚居址が二ヵ所発見されたが、工事のため埋められてしまった。

市内にはまだまだ遺跡の発見される可能性が多い。

現在までに発見されている遺跡は、縄文時代では、中期の終りごろに属するものが多く、年代はおよそ三千年位前と推定されている。

弥生時代

縄文文化が主に狩猟や漁撈を中心とした文化であったが、北九州に稲作をもった文化が入ってきて、たちまちのうちに東方にも広がってきた。

これを弥生文化とよんでいる。紀元前二世紀ころより、紀元後二〜三世紀ころまで続いたと考えられている。

戦後、静岡市郊外の登呂(とろ)遺跡が大きくクローズアップされたのは有名である。

その他谷地に代表的な弥生時代の遺跡も多い。

立川の場合は、当時は河岸段丘上にしか住めなかったので、稲作を中心にした弥生文化が育つような環境でなかったと思われる。

弥生文化の遺跡は現在のところ発見されていないが、今後も恐らく発見されないであろう。

古墳時代

弥生文化の終り頃、古墳の築造が始まったと考えられている。

古墳とはふつうは墳丘をもった墳墓か、丘陵などに横穴を掘って埋葬したものをさしている。

古墳が造られたのは二、三世紀より、終りは七、八世紀に及んでいると考えられる。有名な高松塚古墳は、古墳時代右終りころに属している。

都下における古墳の分布は、多摩川の下流に多い。

とくに大田区の田園調布付近と、すこし上流の狛江市付近に二つの中心がある。

立川市内では現在わかっている古墳は二基である。しかし発掘調査は行われていない。

中村信太郎氏宅地内古墳(柴崎町四丁目)

昭和三十年(一九五五)五月、中村氏が樹木を植えかえようとして偶然に発見したものである。

発見された状況は、四十センチ以上の石四十二個、二十センチ以上の中位のもの四十五個が南側を入口にして、幅二メートル、長さ六メートルの長方形の形状で、南北に四段に石が積み重ねられていた。

その間口には、無数の小石がはさみこまれていたという。なお土師器の破片九二個発見されている。

これらは多摩川沿岸の古墳に多く見られるもので、古墳時代の後期に属するものと推定されている。

柴崎町四丁目古墳(百四十二番地)

これは直径十五メートル、高さ五メートルのもので、上部が大分削られている。

現在古墳上に祠(ほこら)がまつられている。

富士見町一丁目にある富士塚は、古墳であるか、江戸時代に流行した浅間講の塚であるのか疑問もあるが、昭和十五、六年の頃、近くの畑から土師器(はじき)らしい破片が採集されたということから、古墳であろうと考えられている。

なお『立川市史』には、古老の伝承によれば、市内には消滅してしまった古墳が、なお数基存在したようであると述べている。

5 古代 top

律令時代

大化の改新(六四五)後、律令(りつりょう)国家となったわが国は、国郡を設けた。

武蔵国の国守のいる国府は現在の府中市におかれた。

奈良時代には国府の北方に国分寺、国分尼寺が建設されたのである。

平安時代(八世紀末から十二世紀末)の初め頃に書かれた『延喜式』(えんぎしき)によれば、多摩郡には十の郷が置かれた。

今はどこであるかわがらぬものもあるが、小楊(おやぎ)郷は今の国立市青柳ではないかといわれている。

青柳は立川市の隣であるから、この頃、おそらく現在の立川市の多摩川に近い地域には、点々と農家も存在していたと思われる。

武蔵七党と立川

平安時代の中頃になると、各地の荘園などを基盤として、武士が興ってきた。

とくに関東では、承平五年(九三五)平将門(まさかど)が乱を起こし数年の間続いた。

これを承平(しょうへい)・天慶(てんぎょう)の乱というが、この頃から、関東の豪族も武力を貯えて、身を護るようになった。

なかでも武蔵国は、牛馬を飼育する牧場がいくつかあった。

これらの牧場は牧(まき)とよばれたが、これを別当として主宰した豪族や、また貴族や社寺の荘園を荘司として管理していた者などが、武士団として活動するようになったのである。

それらの武士団は党とよばれたが、主なものが十党ほどかぞえられる。

そのうちでも強大なものが七党あって、それを「武蔵七党」とよんでいた。

武蔵七党の党については異説もあるが、ふつうは、横山、猪俣(いのまた)、野与(のよ)、村山、児玉、丹、西の七党をさしている。

この中で立川に関係の深いのは、村山党と西党であった。

6 中世の立川 top

中世の立川

源頼朝が鎌倉に幕府を開いたのは建久三年(一一九二)である。

それから鎌倉は日本の政治の中心となって、百四十年あまりの鎌倉時代が続くのである。

さらに南北朝時代の争乱の時代をすぎ、室町時代となる。

とくに室町時代の終りころは群雄割拠の戦国時代を迎え、それは安土桃山時代に至り、豊臣秀吉によって、全国は統一されることになった。

立川もこうした中世を通じて、歴史の上に記録をとどめることになったのである。

立川氏の活躍

立川氏は武蔵七党の西党に属し、鎌倉幕府の記録である『吾妻鏡』には、立河氏とも書か

れている。

西党は日奉(ひまつり)氏を名のり、日奉連(むらじ)宗頼(むねより)が武蔵守(むさしのかみ)となって下ってきたが、その子孫が、ここに土着したといわれる。

狛江市から多摩、八王子、日野、立川市に至る一帯を領有していたので、国府の西の方に居たことから、西党と名づけたのではないかといわれる。

西党の一族は、西、長沼、上田、小川、稲毛、平山、川口、山本、西宮、由井、中野、田村、立川(河)、狛江、信乃、高橋、清恒、平目、田口、二宮の二十氏に分かれて活躍するようになった。

立川(河)氏はおそらく立川という地名を姓にしたことと思われる。

立川氏は西党の祖日奉宗組の孫で、由井氏を袮した宗弘の曾孫立川二郎宗恒、立川三郎宗重兄弟にはじまるといわれている。

立川氏はいまの柴崎町の普済寺付近を館として住んでいたと思われる。

『吾妻鏡』には、立川氏の一族が、何人か記録に留められているので、平安時代の末頃か、鎌倉時代の始めには、武蔵国に住む有力な武士に成長していたのであろう。

その後、中世を通じて立川氏は、立川を拠点として活躍していたと思われる。

しかし惜しいことにあまり記録類には記載されていない。

戦国時代も終ろうとする天正十八年(一五九〇)豊臣秀吉によって小田原の北条氏が滅ぼされたとき、北条氏照の居城であった八王子城も落城した。

それと同時に武蔵の各地にあった北条氏の家臣たちの城やとりでの多くがつぶされた。

立川氏の居館は立川城ともよばれていたらしいが、やはりこの時につぶされて、立川氏は滅亡した。

なおその一族は江戸時代水戸藩士として名を留めている者もいたようである。

|

|

|

普済寺山門(左)と本堂(右) |

普済寺

普済寺は武蔵でも有数の禅寺であり、立川氏とは深いゆかりの寺である。

玄武山と号し臨済宗建長寺派に属している。

天正十八年、立川氏滅亡の時に、普済寺も戦火にあって焼失したので、その開創年代などはっきりしていない。

ただ正平八年(文和二年……北朝の年号 一三五三)立川宮内少輔宗恒が創建し、開山は物外可什(もつがいかじゅう)だといわれているが、疑問の点も多く残されている。

なお『吾妻鏡』に出てくる立河氏と、普済寺の開基の立川氏が同一の氏であるかどうかは残念ながらはっきりしていないのである。

普済寺は室町時代は関東屈指の大寺であって、この地方の文化の中心でもあった。

普済寺で経典を印刷発行したものが残されているが、普済寺版として有名である。

現存しているものは少ないが、その経典の中に、経典の発行に協力した人の住所や名荀が入っているので、当時のことを知るうえに、貴重な資料となっている。

六面石幢 |

物外和尚像 |

なお奥庭にある六面の石幢(せきどう)は高さ一七八・六センチ、幅四二・四センチ、厚さ九・一センチほどの秩父青石(あおいし)とよばれる緑泥片岩(りょくでいへんがん)六枚を六角に組みたてたものである。

表面には道円の彫った仁王と四天王像が、うき彫りにされている。

延文六年(一三六一)開山物外和尚の弟子性了(せいりょう)が建立したことが記録されている。

この石幢はもとは普済寺裏の墓地の西側にあったが、明治の初め本堂前に移し、明治二十二年頃、現在の場所に移した。

大正二年、国宝に指定されたが、大正十二年九月一目の関東大震災の折に倒れた。

その後はその位置に基礎を固めてあったが、昭和二十八年十一月十四日に新国宝に再指定されたのを機に、保護のため覆屋を設け、昭和二十九年九月に出来上ったのである。

普済寺開山物外和尚坐像(重要文化財)

普済寺に蔵せられる。安応三年(一三七〇)十一月、和尚の弟子たちによって作られたものである。

この時代の肖像彫刻としては、大変貴重なもので、大正二年四月には国宝に指定された。

現在は重要文化財となっている。

物外和尚は元応二年(一三二〇)に元(げん)に渡り、禅を修めて帰朝した。その後、北条氏に招かれて鎌倉へ下り、建長寺の第三十七代の住持となった。

文和四年(一三五三)立川宮内少輔宗氈の招きにより、普済寺を開き、貞治二年(一三六三)十二月八日歿したと伝えられている。

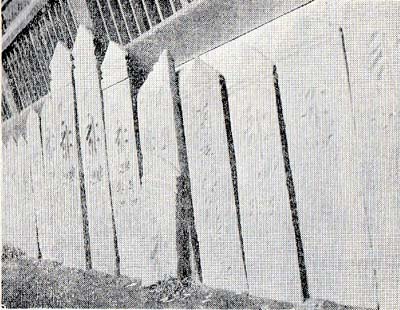

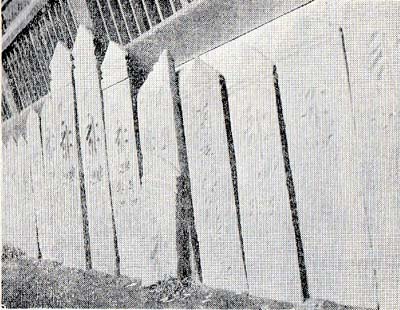

普済寺出土板碑

普済寺の北側に首塚といわれる塚がある。本寺を開いた立川宗恒主従の首塚と伝えられている。

明治十四年(一八八一)頃、この首塚付近から数十枚の板碑がまとまって発掘された。

現在六十三枚が普済寺にある。

この板碑は、文永、弘安から暦応、応永と百数十年に亘る豪族武士の供養塔で、立川氏一族が戦乱の世を生きぬいてきた面影を偲ぶことができる。

板碑は緑泥片岩でつくられたものが多く、石碑の板状卒塔婆(そとば)で、仏を供養するためのものである。

十三世紀頃にあらわれて、鎌倉、南北朝、室町時代と、変遷をとげながら、十六世紀初め頃まで存続していたのである。

なお普済寺所蔵の板碑の外に、立川市内よりの出土または古くからその地にあったもの合わせて五枚の板碑が、市内に現存している。 |

普済寺の板碑

|

立川氏居館址

武蔵七党の中で、中世を通じ立川氏ほど、息長く生き抜いた武士はほかにみない。

その立川氏の居館の址はどこであったろうか。

現在の普済寺のある付近であろうといわれている。

ここは崖下からの高さ約十二・五メートル、標高八十五メートルあり、多摩川をへだてて日野台上の日奉氏居館址と対し、南方に遙かに高幡城を望む景勝の地である。

現在普済寺境内には、中世の武士の館址を思わせるような高さ二メートル弱の土塁が二十数メートル残されている。

普済寺が立川氏の菩提寺であったと考えられるので、おそらく普済寺は立川氏の居館に隣してか、その一部に建てられていたものであろうと推定される。 (小室栄一 『中世城郭の研究』に、立川館址の推定実測図が載っている) |

立川氏館跡の土塁あと

|

立河原の合戦

立川付近を舞台とした合戦は「立河原合戦」といわれ、二度行なわれたようである。

その第一回は享徳四年(康正元年、一四五五)正月、永享の乱で敗死した関東公方足利持氏の子成氏と、関東管領山内・扇谷両上杉氏との戦いであった。

成氏は上杉勢を迎え討つために、府中の高安寺に陣をはり、上杉勢は上杉房顕を将として、相模から進攻してきた。

二十一日、立川から拝島辺にかけて、多摩川付近の原野で戦ったのであるが、この付近を立河原とよんでいたと思われる。

第二回の立河原を舞台とした戦いは、第一次立河原合戦から、半世紀ほどたった永正元年(一五〇四)九月二十七日に行なわれた。

山内・扇谷両上杉家の勢力争いによって起ったものである。

山内家の上杉顕定(あきさだ)と、扇谷家の上杉朝良(ともよし)、これを助ける伊豆の北条早雲(そううん)、駿河の今川氏親(うじちか)の軍勢が正午から夕刻まで激戦したのである。

山内家の上杉顕定は二千余騎を失って、鉢形城(埼玉県寄居町)に帰った。

この後、再び上杉顕定は立河原付近に進出してきて、永正元年から翌年にかけて、この付近は山内・扇谷両上杉の攻防の場となったのである。

この第二次立河原六戦の戦死者供養鉦鼓(しょうこ)が発見され、市の重要文化財になっている。

鉦鼓は総高六・九センチ、直径十九・二センチ、胴の上方に左右二個の耳をもっている。

鉦鼓の周辺に五十二字の銘文が陰刻されていて貴重な史料である。

為百万返念仏所求之鈍四十八ケ於武州立川原合戦戦死不知員依之思立者也永正元年甲子九 月廿七日毛呂土佐入道幻世

これは永正元年九月の立川原の合戦で、多数の戦死者が出たので、毛呂土佐入道幻世が百万返念仏をとだえ、彼らの霊を供養するために、四十八個の鉦鼓をつくったという意味である。

毛呂土佐入道幻世は、毛呂土佐守顕季(あきすえ)といい、埼玉県毛呂町付近を領有していた豪族で、山内上杉家に属している。

|

|

|

八幡社跡(左)と諏訪神社境内に移された旧八幡神社本殿(右) |

立河氏の滅亡

普済寺を中心に、応永のころまで立川郷に立河氏と袮する豪族がいたことがわかる。

その後、二回にわたる立河原合戦に立河氏が、全然出てこないのは不思議である。あるいはこの頃は立河氏は没落していたのではないかといわれている。

柴崎町一丁目に八幡宮址があり、大けやき一株が残っている。

この八幡宮は現在は諏訪神社に合祀されているが、かっては柴崎村の中央にあって、拝殿も本殿もあった。

この八幡宮の本地仏は阿弥陀坐像で、高さ約十六・五センチ、天正十四年(一五八六)に立河照重女お彌々(ねね)の奉納したものである。

仏像の背に次のような銘文がある。

| 武州多東郡立河郷芝崎村八幡本地再興願主立河照重内女お彌々 本願大夫式部 平時天正 十四(丙戍)年三月十五日 大工椎名土佐守 |

ともかく、天正十四年立河郷芝崎村に立河照重という豪族のいたことはわかる。

天正十四年は、八王子城落城とともに立河氏も滅びたと伝えられる年から数えて四年前である。

この小さな仏像の立川の歴史の上に占める歴史的意義は極めて大きい。

この仏像を奉納してお彌々は、立河氏滅亡の時、何歳で、どうなったのであろうか。

7 近世の立川 top

いわゆる江戸時代を、ここでは近世と考える。

慶長五年(一六〇〇)関ヶ原の戦により豊臣氏の天下は徳川氏に移った。

徳川家康が江戸に幕府を開いたのは慶長八年(一六〇三)、それから十五代将軍徳川慶喜(よしのぶ)が大政を奉還した慶応三年(一八六五)まで約二百六十年が、江戸時代であった。

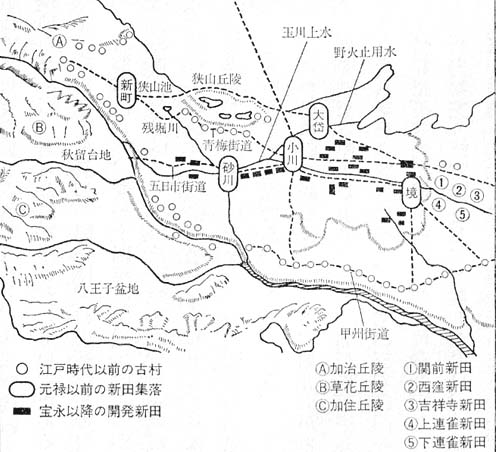

近世以前の村は、武蔵野を流れる細流のつくった狭い谷や、湧水地帯に成立していたが、近世になると、武蔵野台地を開拓して新田村がつくられたのである。

立川は近世になると、柴崎村は甲州街道に接する農村として、また砂川村は新田として開拓され、玉川上水の開掘とともに次第に発展してきたのである。

砂川新田の開発

武蔵野の新田開発は、江戸幕府が開かれて間もなく着手されたものと、江戸時代の中頃、八代将軍徳川吉宗の時代に、農業奨励のために、あらたに計画されたものとがある。

砂川新田の最初の開発は、村山郷岸村の村野三右衛門により、慶長十四年(一六○九)頃から始められたという。

狭山(さやま)丘陵の西端、箱根ヶ崎(西多摩郡瑞穂(みずほ)町)の狭山池から流れ出て、武蔵野を貫流して、多摩川にそそいでいた残堀(ざんぼり)川(蛇堀川ともいう)の付近であったと思われる。

この川に沿う低地は、小宇田、堀弁天から南国分寺に至る肥えた土地である。

開発に着手してから十八年後の寛永四年(一六二七)三右衛門の孫、村野肥後守安次が積極的な開発に乗り出した。

なお当初芝分け百姓として活躍したのは、宮崎・萩原・矢嶋・清水・豊泉・内野氏らであった。

なお『村野家由緒書』(砂川家文書)に、 |

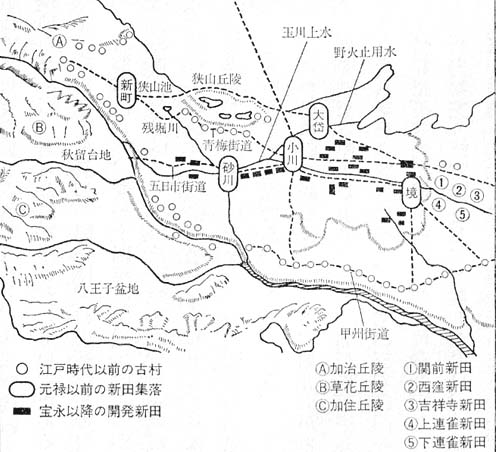

江戸時代に開発された北多摩地域の集落の分布

|

「谷合(狭山丘陵の)より流出候。清水、細流に相成り砂川と名付け候。

流末武蔵野を横切り玉川に流れ入り候。

其左右原野中に而、地味よろしき場所」 |

を開拓したと書かれているという。

これをみると残堀川を砂川とよんでいたようである。

砂川の地名はここから起こったといわれている。

砂川新田の開発者は、村野氏を始め、狭山丘陵の南の村々の者が多かったと思われる。

寛永六年(一六二九)には、阿豆佐味天神社を設けている。

本社である阿豆佐味天神社は『延喜式』にも載っている多摩郡の古社で、瑞穂町と武蔵村山市の境、殿ヶ谷部落にある。

その付近の住民が砂川新田を開発して、その氏神を勧請したわけである。

さらに慶安三年(一六五〇)には、三番に流泉寺も建立されている。

このような神社やお寺は、砂川を開拓していった人々の、心のよりどころとなったのである。 |

阿豆佐味天神社

|

玉川上水の完成

玉川上水の完成は、江戸幕府の大きな土木事業であったと同時に、日本の土木の歴史の上でも、記念すべき事業の一つである。

また玉川上水の完成が武蔵野の開拓に果たした役割は実に大きかったのである。

上水は承応二年(一六五三)四月着工し、翌三年六月、一年三ヵ月の短時日で完成した。

多摩川の上流羽村(西多摩郡羽村町)に、せきを設け、多摩川の水を引き入れ、武蔵野台地を横切って、江戸の四谷大木戸まで、約四十三キロ通水したのである。

この水は江戸市民の飲料水となった。

またこの上水が、砂川新田の開発に貢献したことは、はかり知れないものがある。

上水は砂川で野火止川水を分水し、明暦三年(一六五七)には、砂川分水も許可され通水した。

これは現在の五日市街道に沿って引かれたもので、新田開発に着手されてから、約三十年経っている。

この分水によって、砂川新田が五日市街道沿いに、東西に発展することになったのである。

なお柴崎村は元文二年(一七三七)に分水を願い出て許可されている。

この上水の利用は主に、飲料水だったが、一部水車の動力としても用いられた。

砂川村には玉川上水のほか、十ヵ所の井戸と、残堀川の水も川水として利用していたようである。 |

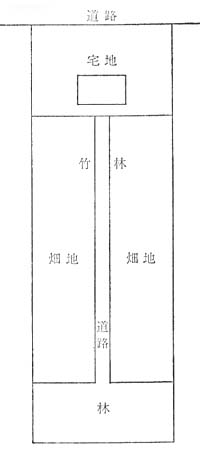

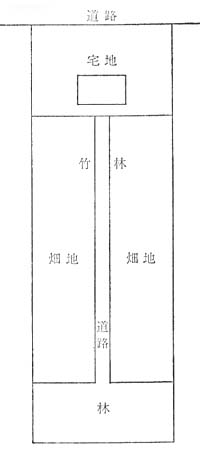

民家の土地割 開拓当初の

規模や土地割を示すもの

(『立川市史』下巻より)

|

農作物の生産

あらたに開発された砂川釿田か、公式に「砂川村」となったのは、元文元年(一七三六)のことであった。

武蔵野台地に発達した新田集落は、村落街道に沿って帯状に発達している。

いわゆる「街村」の形態をとるのである。

そして街道に面して直線状の短冊形の土地割が特色となる。

最も顕著なのは、新町村(青梅市)砂川村、小川村(小平市)などである。

砂川新田は、ほぼ直線状の五日市街道をはさんで、その両側に屋敷がならんでおり、屋敷の後方に、五日市街道に直交する短冊形の土地割がほどこされている。

屋敷の裏には屋敷林があり、耕地、林野が続いてあるのが一般的である。

砂川新田は関東ローム層の台地の村であるだけに、冬は空っ風に砂ぼこりが黄塵となって舞い上るような土地であった。

各戸にけやきなどの屋敷林を設けたり、畑には茶の木などを植えて、風を防いだりしていた。

作物は畑作なので、大麦、小麦、あわ、ひえ、そば、いも、菜、大根などが主なものであった。

享保の頃(十八世紀初め)には、唐ごま、藍、大麻、綿、さとうきび、などの栽培が始まり、天保四年(一八三三)頃には、大根、ごぼうの生産も始まったという。

安政五年(一八五八)日米修好通商条約が結ばれて、自由貿易が始まると、輸出品として、茶が出てきた。

農家では商品作物として茶の栽培を始めたのである。

また副業として、養蚕業が全国各地で行われるようになり、武蔵野でも、江戸時代の末には、養蚕業が重要な産業となってきたのである。

江戸時代も終りに近づいた天明四年(一七八四)頃の『村鑑帳』によれば、農業以外に男は馬の駄賃取り、女は青梅縞などを織って収入を得ていたようである。

なお人口は男六百八十二人、女六百四十一人の計千三百二十三人であったと記録されている。

いっぽう、江戸時代の柴崎村の方はどうであったかというと、諏訪神社の諏訪の森を中心に、普済寺付近から多摩川の崖の上に農家が転在していた。

砂川村に続く間は畑と雑木林で、七軒新田とよばれる七軒の新田があった。

柴崎村は多摩川に面していたので、田が作れたので、主要作物には米があった。

あとは砂川と似たもので、麦、あわ、ひえ、えごま、大豆、そば、いも、菜大根などであった。

なお柴崎村では江戸下町と八王子の市場の間を往復して、商人の荷物を運送して手間賃をかせいでいたようである。

村の支配

江戸時代を通じて、柴崎村の大部分と砂川村の全部は天領であった。

天領とは、幕府の直轄地で、とくに勘定奉行支配の郡代または代官の支配する所であった。

柴崎・砂川両村は早くから代官支配の地だったようである。代官の任務は年貢の収納であり、農民の取締りであった。

村にはいくつかの組があった。組には組頭(両村とも世襲だったらしい)が置かれ、年貢徴収に当ったり、村の必要経費を負担し、日常生活全般にわたって生活共同体としての機能を果たしてきたのである。

柴崎村は慶応二年(一八六六)で十組に分かれていたし、砂川村は元禄七年(一六九四)では、上郷一〜四番組、下郷一四番組になっていた。

それが寛政九年(一七九七)には十組になり、幕末には上・下の差が良くなり、通し番号で一〜十番となっている。

近世の村には、名主(関西では庄屋)・組頭・百姓代がいて、村の運営に当っていたのである。

これを地方三役というが、領主支配の末端機構と、共同体の首長としての責任者の両面をもっていた。

名士は世襲される場合と、交替になる場合があり、後者の場合には組頭とか、村の長老である年寄などが交替でつとめる年番名主と、本百姓の互選で決められる場合があった。柴崎村では、平九郎(鈴木氏)と次郎兵衛(中島氏)の年番名主制が行われ、砂川村では開発者村野家より分かれた源五右衛門(はじめ村野氏と称し、幕末に砂川氏となる)の世襲であった。

8 近代の立川 top

立川の誕生

慶応三年(一八六七)、十五代将軍徳川慶喜は大政を奉還し、新しい明治の時代となった。

明治四年(一八七一)四月には、明治新政府は、旧幕府の直轄地を府県、諸大名の領地は藩とする府藩県を地方行政区画と定めた。

柴崎・砂川両村は幕府の直轄地であったので、韮山(にらやま)県となった。

同年七月には廃藩置県が行われ、韮山県は神奈川県に統合され、柴崎・砂川両村とも神奈川県に属することとなった。

明治五年につくられた戸籍簿、いわゆる「壬申(いんしん)戸籍」といわれるものではないかと思われるものが市役所に保管されている。

それによれば、柴崎村の戸数二百七十四軒、人口は一千五百九十五人、馬六十三匹とある。

明治五年頃の柴崎村のようすの一端をうかがうことができる。

柴崎村を立川村と改めたのは、明治十四年(一八八一)三月七日である。

村名を改めた理由は、北多摩郡内に同名の村が二つあったためてある(その一つは調布市内の柴崎村)。

一方砂川村では、明治十二年五月、殿ヶ谷新田、宮沢新田、中里新田、芋久保新田、平沢新田の五新田を合併している。

明治二十一年(一八八八)四月、市制・町村制が公布され、神奈川県でも翌二十二年四月から市制町村制を施行した。

立川村は町村制の施行にあたり、明治十七年以来の中神村その他との十ヵ村連合から分離して独立村となった。砂川村はこの時三ヵ村ばかりあった飛地を併合し、両村とも完全な自治体となったのである。

なお明治二十四年(一八九三)十二月三十一日、現在の砂川村の戸数は五百九十軒、人口は男二千七十九人、女二千五十九人、合計四千百三十八人となっている。立川村に資料がないので、比較できないのは残念である。

明治二十六年(一八九三)には、三多摩が東京府に偏入されることになった。

東京市民の利用する玉川上水の管理上、三多摩は東京府に移管すべきだということであったが、南多摩西多摩の全町村と、北多摩の一部は反対した。しかし三多摩の東京府編入は、二十六年四月一日より実施されたのである。

明治時代の産業

明治時代を通じて、立川村と砂川村の主な産業は農業であった。

明治九年(一八七六)一月の調査によれば、砂川村では農家が五六一戸、工業九戸、商業十五戸となっている。

砂川より更に純農村としての性格が濃かった立川村では、ほとんどが農家であったと思われる。

なお料地はほとんど畑であって、作物は従来からの大麦、小麦、粟、ひえ、大豆、小豆、そば、ごま、菜大根などであった。

養蚕(ようさん)業が農家の副業として全国各地に行なわれるようになっだのは、江戸時代も中期以後である。

武蔵野地方で養蚕業の地位が確立したのは十九世紀になってからである。

砂川村の阿豆佐味天神社の末社として、蚕影(こかげ)神仕が祀られたのは安政七年(一八六〇)である。

養蚕業がこの頃、この地方に根を下ろしていたことがわかるのである。

明治になると、生糸が重要な輸出品であったので、各地において養蚕業はいっそうさかんとなってきた。

養蚕業がさかんとなれば、当然、桑畑も増えてくる。

明治十三年(一八八〇)頃、砂川村の豊泉茂作と堺周平の二人が、桑の新品種植えたところ、すぐれた桑苗が生産されるようになった。

各地の養蚕地帯から桑苗の注文が届くようになって、砂川村では畑作物を桑苗生産に転換し、桑苗の生産が村の特産物となるにいたった。

なお江戸時代から農家の副業として、木綿の機織(はたおり)が行なわれていたが、明治二十二年の砂川村役場の調査によれば、五百戸の家が織物を産出していたようである。

青梅縞(おうめじま)といわれたものを織っていたが、幕末頃から特産の絹を使って織り出していた「砂川太織」といわれる藍染めの太織が生産され、明治になっても相当織られていたようである。

今武蔵村山市付近で産する全国的に有名な「村山大島」は、砂川の太織りに、村山絣(かすり)のかすりを応用したものである。

養蚕業の発達とともに家内工業としての製糸業も行なわれたが、製糸工場も設立された。

明治二十二年の調査では砂川村に共成会社と袮する製糸工場があり、百十人から百二十人くらいの女子工員を使用していたようである。

明治四十一年(百九十人)には、岡部製糸場(男子工員一人、女子工員三十三人)と小沢製糸場(男子工員一人、女子工員二十八人)の二工場があった。

当時の立川村の資料はないが、農家は養蚕業を行ない、織物の副業を行なっていたという状態は砂川とあまりかわらなかったと思われる。

後年、立川に蚕糸試験場などの置かれたのも、こうしたことに淵源があるのであろう。

明治の日本農業を支えたのは養蚕と製茶であったという。

砂川村も幕末頃から茶の栽培がさかんとなり、明治になって製茶業は村の重要産業となった。

特に製茶業発展に貢献したのは、梅山小三郎であった。

茶が輪出品として重要な地位を占めていたので、茶の栽培面積も増えていった。

しかし茶の製造法が適切でなく、良品を産出するのに苦心した。

こうした時に、梅山小三郎は製茶法を改良して、狭山茶製法の中でも一派をなす程であった。

砂川村には須崎七郎右衛門らが創立した精業会社という製茶工場があって、茶の改良製法で緑茶と紅茶を生産していた。

女子工員を十六、七人は雇用していた工場だと推定されている。

交通の発達

立川が三多摩の交通の要衝となったのは明治時代である。

明治時代は立川の発展の基礎の時代といってよいであろう。

玉川上水の通船事業 玉川上水に船を通して、物資の輸送に利用することは、江戸時代の末頃から考えられていたが、記録によれば、明治三年(一八七〇)四月から、明治五年五月までの二年一か月の間、船を通わせている。

区間は羽村から四谷大木戸間であった。船の大きさは幅四尺(約百二十一センチ)、長さ五間半(約十メートル)ぐらいで、人足は下り三人、上り九人で行なった。

川船した船の数は、およそ百艘であったという。

この通船で八王子の織物や甲州から江戸への移出品(煙草、ぶどう、茶葉、木綿、紙など)が運ばれたという。

非常に便利であったが、船が通い始めてから、上水の水がよごれてきて問題となった。

衛生管理上ついに二年ほどで禁止されてしまったのである。

その後、通船事業を経営していた人びとは、新用水路伴設とか、上水の浄化等を計画して、通船の再開を願い出たが、ついに許可されなかった。

しかしこの事業が、後に甲武鉄道(今の中央線)を敷設する要因となったのである。

甲武鉄道

立川が甲州街道沿いの寒村から、一躍発展したのは近代交通機関である鉄道の賜物である。

甲武鉄道は現在の中央本線であって、日本の幹線の一つである。

その開通は明治二十二年(一八八九)であったが、建設計画は数年前に始まった。

明治十六年(一八八三)玉川上水の堤を利用して、新宿・羽村間に馬車鉄道を設けようという者があったが、東京府の許可が得られなかった。

実業家岩田作兵衛は、この計画が将来有望なことに目を付け、元神奈川県知事井関盛良の協力を得て、西多摩郡の地元民を勧誘したのである(当時三多摩は神奈川県に属していた)。

この際岩田氏は青梅地方に石灰岩の産出することを知った。

当時日本は資本主義の発達途上にあって、セメントの利用が増大していたので、その原料としての石灰岩を搬出しようとしたのである。

そのため鉄道を青梅まで延長しようとして、当時の有力者であった羽村の指田茂十郎、福生の田村半十郎らに協力を求めたのである。

しかし西多摩の人々はむしろ八王子と連絡した方が得策だと考えていた。

ただ多摩川の架橋に多額の費用がいるのが泣き所であった。

とりあえず第一期工事として、新宿より五日市街道に沿って、砂川、福生から羽村に至る馬車鉄道、第二期工事として、砂川から拝島、八王子まで延長し、さらに青梅から甲府まで延長するという雄大な構想をたてたのである。

当初は馬車の計画であったが、時代の趨勢は汽車になっていたので、明治十九年、汽車鉄道に変更した。

明治二十一年(一八八八)六月より工事に着手したのである。

この会社は本社を本郷区湯島におき、日本鉄道株式会社社長奈良原綮が社長に就任した。

甲武鉄道を敷くにあたって、調布、府中、などは村の死活問題として反対し、青梅街道の田無村なども立入禁止にした。

しかし境村の秋元周平、立川村の板谷元右衛門、中島治郎兵衢、砂川村の砂川源五右衛門などは、むしろ積極的に誘致運動を行なったのである。

その結果、鉄道は甲州街道、五日市、青梅街道ともそれて、中野から立川まで、武蔵野の雑木林を、西に向かって一直線にのびたのである。

北海道を除いては、約四十キロにわたって、真直ぐにのびている鉄道はここしかないのである。

明治二十二年(一八八九)四月十一日、新宿・立川間の甲武鉄道は開通したのである。

開通当初の発着時間と乗車賃は右表の通りである。

列車は新宿・立川間を一日四往復、所要時間は一時間で走っていた。 途中駅が少なかったので、所要時間は割合にかからなかった。

乗車賃は、今と比較するために米価で換算してみる。

明治二十二年末、米一石(百四十キロ)八円七銭、昭和五十年七月現在標準米十キロ二千百十円である。

米価から換算すると一銭が今の三十六円六十銭にあたる。 立川〜新宿間を合計してみると二十二銭である。

これは今の金額になおしてみると、八百五円二十銭ということになる。当時でも相当高かったにちがいない。

しかし珍さも手伝って、乗客は以外に多かったということである。

鉄道が交通輸送の中心になってくると、立川駅付近が立川村近在の交通の中心となり、駅な中心に商店街もできるようになった。

特にいろんな事情で駅舎が北口に設けられると、商品生産を行なっていた砂川村や村山村との結びつきが密接になった。 |

東京・立川間汽車発着時刻

|

乗車賃金表

|

ここに立川の元村とは異質な駅前集落が発達し、停車場組とよばれた。

こうして江戸時代を通じて立川村の中心であった普済寺付近にかわって、立川駅北口付近が村の中心になってきたのである。

明治四十年(一九〇七)には、甲武鉄道は国有となり、中央線と改称したのである。

青梅鉄道の開通

青梅の石灰岩に着目したのが、甲武鉄道を敷く一つの要因であった。

当時セメント業界に君臨していた浅野総一郎は、青梅の石灰岩を搬出するために、立川から青梅までの鉄道を計画したのである。

羽村の指田茂十郎らの協力を得て、青梅鉄道として、明治二十七年(一八九四)十一月開通するに至った。

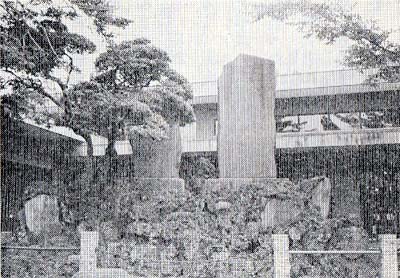

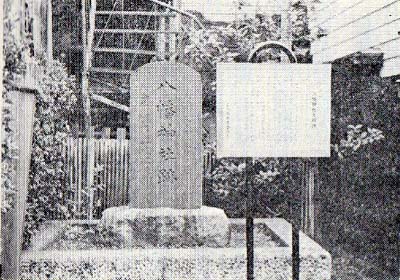

歌人若山牧水は明治四十年頃立川から青梅鉄道で御嶽山に遊んだ。

その折立川駅で詠んだ歌が歌集『別離』に出ている。

| 立川の駅の古茶屋さくら樹の 紅葉のかげに見おくりし子よ |

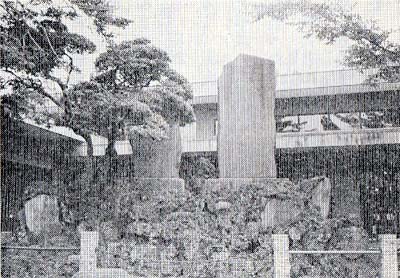

いま、この歌は碑に刻まれて、立川駅北口の交番横に立っている。

なお牧水の御子息は現在立川市内に住んでおられる。

さらにこの後、昭和五年(一九三〇)には、立川から川崎まで南武鉄道が開通し、続いて同年七月には五日市鉄道も開通して、立川は三多摩の交通の中心となったのである。

これら三私鉄は、昭和十九年(一九四四)に、全部国家に買収されて国有となった。 |

若山牧水の碑

(立川駅北口)

|

日清・日露戦争と立川

明治時代には、日清戦争(明治二十七年六月〜八年三月、一八九四〜九五)と日露戦争(明治三十七年二月〜二十八年八月、一九〇四〜○五)という二つの大きな戦争があった。

日清戦争には立川から何人召集されて出征したかわからないが、一名が戦死している。

馬のほうは明冶二十六年に立川から三頭、砂川から二頭が微発されている。

日露戦争については、立川村役場の『動員日誌』が残っている。

これによれば立川村からの応召者は四十二名であった。

再召集を受けた者もいるので実数は四十名である。

明治三十八年の立川村の戸数は、五二〇戸であったから、日露戦争中に、立川村では十三軒に一軒の割りおいで、応召者を出したことになっている。 |

諏訪神社境内にたつ日清・日露の碑

|

立川出身者の戦死者数は、日清戦争で一名、日露戦争五名である。

なおその後の戦争の戦死者をあげてみると、満州事変一名、日中戦争四十名、太平洋戦争五百四十二名、合計五百八十九名となっている。

立川村では、村議会で出征軍人留守家族に対して、村税負担を軽くしたり、出征軍人留守家族を援護する会がつくられて、いろいろと援護の体制をとっていた。

明治時代の教育

小学校の設置 はっきりした資料はないが、江戸時代にすでに立川村にも寺小屋があったことと思われる。

明治三年(一八七〇)三月に、柴崎村に第一小学校の前身である郷学校が普済寺の一部と境内の心源院を教場にして、児童四十余名で開設された。

この郷学校は明治五年、学制が施行されると、「耦穎(ぐえい)学舎」と改名し、やっと学校らしくなってきた。

明治八年(一八七五)六月には「柴崎学校」と改称して、小学校としての体裁を整えたのである。

この頃になると児童数も次第に増加してきて、普済寺の間借り校舎では不便になったので、明治十年、今の水道第二水源地(柴崎町四丁目)付近に、四間に三間半(一間は約一・八メートル)の二階家、四間に九間の平家の二棟の校舎がつくられた。

その後、明治十四年に村名が改められたので「柴崎学校」を「立川学校」と改称した。

明治二十年には「尋常高等立川小学校」と改称された。

義務教育年限も明治十九年には四年、明治四十年には六年に延長されたのである。

なおこの立川小学校が、現在の市立第一小学校の地に建築されたのは大正三年(一九一四)十月のことである。

砂川の小学校

柴崎を中心とした立川の学校は、一校だけであったが、砂川村は明治五年(一八七二)頃、村のほぼ中央の五番に、高野源兵衛の私塾があり、東寄り八番に村立の郷学校「共同学舎」が設けられていた。

この二つの学校は明治五年、学制発布とともに、そのまま「公立中砂川小学校」、「公立東砂川学校」となった。

またこの時砂川村西部の児童のために、三番の流泉寺境内に「公立西砂川学校」が開設された。

これは後の「西砂川小学校」から「砂川第二小学校」となり、現在の「立川第九小学校」になったのである。

このように砂川村に三小学校が設けられたことは、村が東西に長かったことと、村民が教育に熱心であったことによるであろう。

当時砂川村はまゆ、生糸、荼、藍、桑苗などの商品の生産もさかんで、その取引きのためにも、読み、書き、そろばんの能力が必要とされていたためと考えられる。

明治十年代になると「西砂川小学校」の分校が、中里新田の林泉寺に設けられた。

後、明治三十四年(一九〇一)に、「東砂川学校」と、「中砂川学校」が合併し、「東砂川学校」の位置に、「砂川小学校」と袮することになった。

なお「西砂川小学校」の分校は、昭和四十二年になって、現在の「西砂小学校」となったのである。

その後、昭和になって、立川の人口が急激に増加し、小学校も駅の南と北に次々と建てられていったのである。

|

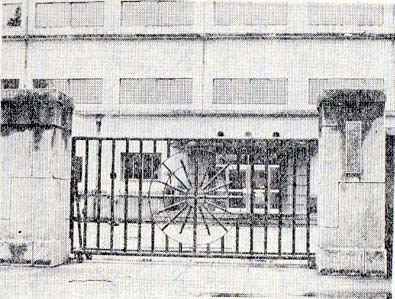

都立立川高校

府立第二中学校の創設

立川の教育を語るとき、いや三多摩の教育を考えるとき、最も特筆大書すべきことは、東京府立第二中学校の創設であろう。

府立第二中学校は現在の立川高等学校であって、都下における旧ナンバースクールの名門校である。 東京府では府立第一中学校(現日比谷高校)が設置されたのは、明治十一年(一八七八)九月である。

その後、三十年代に至るまで府立中学校は設けられなかった。

その頃、三多摩の有志の中に、三多摩に中学校を設けたいという気運が高まり、東京府としても、中学校を三多摩に設けることに決った。

その候補地として、八王子町と立川村があったが、両者で猛烈な誘致競争が起った。 当時八王子は三多摩第一の町であり、商工業もさかんで、有力な候補地であった。 |

明治年間に於ける府立第二中学入学者

及び卒業者数の比較

|

立川村では、その頃北多摩郡会議長であった中島治郎兵衛を先頭に、府議会に対し猛運動を展開した。

村では一万余坪(約三万三千平方メートル)の敷地と職員住宅を提供し、見事に府立第二中学校を誘致することに成功したのである。

これは立川村が純農村で環境がよいということや、西多摩方面からの通学にも便利であるということなども幸いした。

明治三十四年(一九〇一)五月三日、東京府立第二中学校は開校したのである。

当時は木造二階建、千百十五坪(約三千八百十一平方メートル)遠方通学者のために寄宿舎も二棟あって、約百名の生徒を収容していた。

なお二中の諸施設等については、三多摩各村からの寄付金等によったものも多いという。

府立二中も開校当初は生徒が集まらず、校長が三多摩の小学校を生徒募集に廻って歩いたという。

生徒も五年全部揃ったのは、開校四年目の明治三十七年で、全校生徒三百七十名、うち寄宿生は九十七名で、全校生の三分の一にあたっている。

当時の三多摩の交通が不便であったことがわかる。

府立一中についで、府立二中が三多摩の農村に開校されたということは、明治の先覚者の識見と郷土愛の賜物である。

その後、数十年、府立二中はすぐれた校風と伝統をもって、多くの人材を生んだ。現在は立川高校と改称しているが、都立高校の名門として、その存在は都下に重きをなしている。

なお童謡・新民謡・歌謡曲等に幾多の名曲を残した作曲家中山晋平が、その若き日、大正十二年(一九二三)九月から一年間、府立二中の音楽教師として、教鞭をとっていたことはあまり知られていない。

9 現代の立川――終戦まで―― top

大正時代の立川

大正という時代は、一九一二年から一九二六年に至るわずか十五年という短かい間であった。

しかし第一次世界大戦、ワシントン条約の締結、経済大恐慌、米騒動、シベリヤ出兵、関東大震災、普通選挙法、治安維持法の成立等々、あわただしい激動の時代であったといってよいだろう。

立川村もまた静かな農村から、次第に次の発展期を迎えようとしていた。

とくに大正十一年(一九二二)陸軍の飛行場が建設されたということは、画期的なことであって、軍都立川へのスタートであった。

それは基地立川の諸問題へとつながるものでもあったのである。

甲武鉄道は国有となって中央線となり、青梅線もまた立川を起点としている。

立川は三多摩における交通の要地となった。

大正のころは、北多摩の中心は府中、南多摩の中心は八王子、西多摩の中心は青梅であった。 |

大正時代の立川の人口増加表

|

しかし立川村は交通の便からも、次第に府中を抜いて北多摩の中心になってきた。

まず大正に入って目立つことは、産業の指導施設が相次いで設けられたことであろう。

大正五年(一九一六)には東京府養蚕試験場が設置された。

同九年(一九二〇)には、東京府農事試験場が、豊多摩郡中野町から立川村に移転を始め、同十三年(一九二四)には移転か終ったのである。

これらの諸抖設は、その後、長く都の養蚕や農業の研究を推進し、産業の発展に貢献したのである。

しかし時代は変り、東京都の産業構造も変化して、農事試験場はその後農業試験場となり、その規模も縮小し、一部は都立立川短期大学になっている。

また蚕業試験場は昭和四十八年三月に秋川市に移転し、蚕糸指導所となっていて、かって華やかな折に、貞明皇后(大正天皇の皇后)の行啓を仰いだ記念の歌碑が、その跡にさびしく立っている。

飛行第五連隊の設置と町制の施行

大正三年(一九一四)七月、第一次世界大戦が勃発したが、わが国も連合国の一員としてドイツに宣戦を布告し、中国の山東半島に出兵し、青島(チンタオ)を攻略した。

この大戦で注目すべきことは航空機の目ざましい発達であった。

わが国で始めて航空機がとんだのは、明治四十三年(一九一〇)十二月十九日である。陸軍工兵大尉徳川好敏が、初めて東京の代々木錬兵場において、最初の飛行をしたのであった。

第一次大戦において航空機が戦場で大きな活躍をしたので、わが国でも、その影響を受けて航空隊の整備に着手したのである。

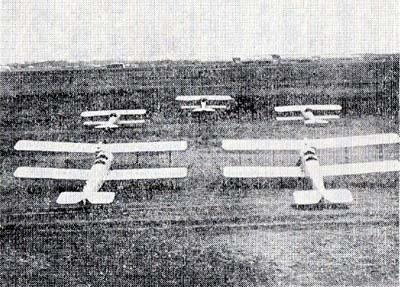

大正四年、埼玉県所沢町に陸軍航空大隊を新設し、大正六年には航空第一大隊と改称された。 |

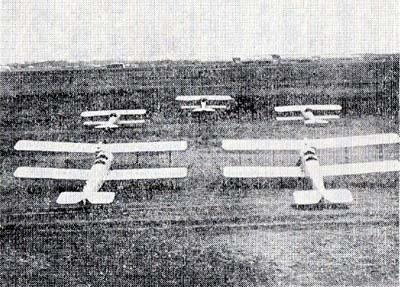

立川に移駐した陸軍飛行第五連隊

|

ついで第二大隊以下が順次編成され、大正十年末までには六大隊にまで拡大された。

大正十一年(一九二二)には立川に陸軍航空大隊を新設することになり、用地の接収も終り、飛行場が建設された。

同年六月十四日には、岐阜県各務ヶ原(かがみがはら)から、新設の航空第五大隊が移転してきて、盛大な創立祝賀会が開かれた。

これはこの後約二十年にわたる軍都立川のスタートの日でもあった。

大正十一年八月には航空大隊を改めて飛行大隊とし、後大正十三年には連隊制が布かれ、立川には飛行第五連隊が駐屯することになったのである。

こうして飛行場開設、陸軍航空部隊の駐屯等により飛行場や軍隊関係者が急激に増加し、大正十二年十二月一日には町制を布くに至ったのである。

こうして立川の発展は、一に航空機の発達と、あゆみを共にしてきたといってよい。

「空の都よ、立川よ」などとうたわれた、華やかな時代でもあった。

大正末期から昭和初期へかけての頃は、立川飛行場は民間飛行場としても利用されていた。

それは羽田の東京空港が開設された昭和八年(一九三三)八月まで続いたのである。

陸軍の立川飛行場のそばに、日本で最初の民間航空会社が設立され、昭和四年(一九二九)には、日本で最初の民間定期航空が開かれた。

特に日本空輪会社は、日曜遊覧飛行を実施して、一人五円の料金で、立川から相模灘一周のコースを設けた。毎日曜に押しかける人は数百人を数えたという。

また陸軍でも、民間に航空知識を普及さぜ、航空熱をあおる必要もあったので、飛行場の東南隅に、飛行機の見物席を設けて、見物客に便宜を図っていた。

戦争前ののんびりした時代であった。

特に飛行場立川の名を有名にしたのは、実は軍用飛行場としてではなく、むしろ民間飛行場としてであった。

それは外国の著明な飛行家が次々と日本に訪れて、そのつど立川飛行場に飛来したからである。

こうして空都立川の名は国際飛行場として世界に著名になったのである。

しかし昭和六年(一九三一)満洲事変が始まると、立川飛行場も軍用機の離着陸がはげしくなり、戦争の進展と共に軍の機密保持の必要性も強まってきて、遂に立川飛行場から民間航空関係の学校・工場・施設など一切を分離させて、軍用基地としてますます強化されてきた。

そして民間航空はみな羽田に移転することとなり、これが今日の東京国際空港の始りとなったのである。

なお立川飛行場にとって忘れることのできないのは、昭和十二年(一九三七)朝日新聞社所有の二人乗り連絡用飛行機神風号のことである。

四月六日、立川飛行場を出発し、十日にロンドンに到着、両地間一万五千二百五十七キロを九十四時間十七分五十六秒(実飛行時間五十一時間十九分二十三秒)で結んで国産機(三菱重工業製作)による画期的な記録をうちたてたのである。

搭乗員は操縦士飯沼正明、機関士塚越賢爾であった。

なおこれと同型饑はのちに陸海軍の偵察機として、日中戦争などで活躍したのである。

|

|

|

昭和五年の立川駅南口(左)と昭和五十年の立川駅南口商店街より立川駅をのぞむ(右) |

昭和初期の立川

大正の時代も十五年で終り、昭和の時代になった。

昭和初期の立川では、昭和五年(一九三〇)三月には南武鉄道が開通して、立川と川崎が結ばれ、同年七月には立川と五日市を結ぶ五日市鉄道も開通した。

さらに昭和五年には立川駅南口が開設され、柴崎町一帯は大変便利になった。

なお南口一帯は都市計画に基いて、道路も整備され、日本勧業銀行や府立の健康相談所なども設けられて、次第に発展するようになった。

昭和八年(一八三三)には陸軍航空本部補給部が立川に移転してきた。

こうして今までは桑畑や麦畑であった所に軍の施設や、これに関連する石川島製作所などの工場や、従業員の住宅などがどんどん増えてきた。ついに町の面積の三分の一は軍の機関や公共施設で占められ、農業はしだいに衰えてきたのである。

昭和初期の立川町が行なっていた公共事業をみても、公益質屋、町営共同宿舎、町立職業紹介所などがあり、軍関係の仕事を求めて、集まってくる人の職業紹介や、宿舎の斡旋などをやっていたことが分かり、軍都として発展していた様子がうかがえるのである。

砂川村は農村であったので、昭和初期の全国的な農村恐慌に見舞われていた。

米の収入も大正十三年(一九二一)を百とすれば、昭和六年(一九三一)は五十一まで下がってきていた。

農村は不景気にあえいでいたのである。

砂川村でも農村救済や農家の更生に全力をあげていた。

新しい農業経営を積極的に取入れたり、多角経営を図った。

すなわち西洋野菜の栽培、養豚、養鶏、酪農の奨励、農産加工の工夫などを行い、販路の拡張を目ざして都心への進出を図った。

とくに自動車による共同出荷などを積極的に行って、苦しい時代を切り抜けたのである。

市制の施行

昭和十五年(一九四〇)頃になると、近隣の諸県や遠くは東北地方などからも、立川周辺の軍需工場へ多くの従業員が集まってきていた。

鉄道の便がよかったことも、立川へ人が集まることにもなった。

このように立川は交通の上から三多摩の中心となり、飛行第五連隊を始め軍関係の施設も多く、東京府の関係機関も数多く設けられてきた。

都下における重要な都市に発展してきたのである。

こうして人口は年々増加し、駅北側の商店街は、街の中心となって発展していった。

昭和十五年には、町の人口も三万五千を超えたのである。

ここに待望の市制が、同年十二月一日をもって施行された。東京府下では、東京市、八王子市についで第三番目の市として誕生したのである。

しかし当時の砂川村は、まだ純然たる農村地帯であったが、近隣の町村に軍事施設や軍需工場が進出しつつあったので、それらに勤める俸給生活者が、次第に増加しつつあったのである。

立川が町から市へと躍進した様子を、立川の玄関、立川駅の乗降客の数でみてみたい。

昭和十二年(一九三七)には、立川駅の乗降客は、一日平均一万二千人であっだのが、昭和十五年には四万人にふくれあがっている。

これは軍関係の官庁や、軍需工場や軍需関係、会社等の通勤者が増加したことによるものであることは疑いないのである。

なお立川飛行機株式会社は、大正十五年(一九二六)の工員数は百六十人であったが、立川が軍都として発展していったのに歩調を合わせるように大きくなっていった。

昭和六年(一九三一)満洲事変が起った年は五百人、昭和十二年(一九三七)日中戦争の始まった年には千九百二十九人、昭和十五年(一九四〇)、立川に市制の施行された年は九千二百十八人、昭和十六年、大平洋戦争の始まった年は九千九百三十三人、職員をいれると一万一千六十人で一万人以上の従業員をかかえる大工場に発展していたのである。

終戦まで

昭和十六年(一九四一)十二月八日、太平洋戦争が始まり、軍都立川は戦時色がにわかに強くなってきた。

軍需工場への強制的な徴用などにより、勤労者の住宅が不足し、住宅対策が大きな問題となった。

また十六年ころから生活必需品の切符制が実施され、次々と配給統制などが強化され、商業者の中には転廃業する者が続出した。

一方、砂川村などの農村では、食料増産に全力をあげていたし、重要農産物の生産割当から供出割当も実施された。

食糧不足に供え、代用食も奨励され、家庭菜園などもさかんとなった。

こうして国民は銃後の護りに、生産に、国土防衛にと必死の努力を続けていたが、戦局は我に利あらず、戦火は本土に移った。

昭和二十年(一九四五)になると、木土空襲は激しくなり、日本全土、大都市はほとんど空襲され被害甚大となった。

三多摩地区でも、八王子市の全焼に次いで、立川市および砂川村のように軍の施設、軍需工場の集中していた所は、数次の空襲を受けた。

『東京都戦災誌』によれば、立川市(砂川村を含む)が空襲されたのは十三回、死者二百九十名、重傷者百二十三名、軽傷九十四名、罹災者四千百十三名、家屋全壊九十七、半壊五百四十、全焼百七十二、半焼八となっている。

最近有志の人たちによって、くわしい空襲の記録がまとめられつつあるが、被害はもっと増加するようである。

とくに昭和二十年四月二十四日の砂川空襲では、B29百二十八機来襲、砂川国民学校及び付近の民家を集中爆撃され、国民学校の校舎平家建木造五百二坪五合は爆弾により全壊後焼失、男子教員三名が殉職したのである。

この時落とされた二百五十キロ爆弾は校地内だけに二十七発、付近を合わせると八十発に達したといわれている。

爆撃のものすごさは想像を絶するのであった。

10 現代の立川――戦後―― top

連合軍の進駐

昭和二十年八月十五日、ポツダム宣言を受諾し、わが国は連合国に無条件降服をして、太平洋戦争は終った。

連合国軍はただちに日本への進駐を行なったのである。

八月三十日には連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が神奈川県厚木飛行場に着き、九月三日から四日にかけて、アメリカ軍進駐部隊は、ジープやトラックに分乗して立川市内に進駐してきたのである。

戦時中、陸軍飛行第五連隊が使用していた立川飛行場は、連合軍の占領基地となり、飛行機工場も解体された。

このため軍の施設や、飛行機工場の従業員や家族達も離散し、前年まで六万を数えた人口も、昭和二十年には、その約半数三万四千五百人に激減してしまった。

市内には、こうした軍需工場の閉鎖のため、失業者が激増し、そこへまた軍隊の復員者も入り、定職を失った人々が増えてきた。

そのうち日本の軍需物資が、或は形をかえたり、またはそのままで再び街頭にあらわれてきた。いわゆる闇市である。

こうした闇市ははやくも昭和二十年十月ころから、戦時中の強制疎開跡の立川駅北口前の広場に、露店やテント張りの店がならび始めた。

そこではおでんや食料品・衣料・進駐軍の放出物資などが売られていた。

とくに北口方面は進駐軍の駐屯から、進駐軍相手のいろいろな店もでき、バー、キャバレーなどもどんどん増え、米兵を相手にする特殊女性も全国から集まってきた。

こうして急速に「基地の町」の様相を濃くしていったのである。

農地改革

戦後はいろいろな改革が行なわれたが、とくに農村の民主化を進める上で、最も大きな改革は農地改革であった。

昭和二十年(一九四五)連合軍最高司令部は進駐後間もなく、『農地改革についての覚え書』を出した。

政府はさっそく、農地改革に着手し、二十一年二月十日、第一次農地改革を実施した。

しかし改革の内容が不徹底であったので、さらに連合軍総司令部の指令により、第二次農地改革が開始されて、昭和二十四年末にはほぼ完了した。

立川市においても農地委員会が設けられ、地主の農地は、国家に強制的に買いあげられ、これを実際に耕作していた小作農民に売り渡したのである。

立川市において買いあげられた農地は、約六十四ヘクタール(六十四町一反六畝十六歩)砂川村では約三百八十ニヘクタール(三百八十二町一反五畝二十五歩)におよび、長地改革は順調に進められて、自作農の創設、育成が行なわれたのである。

戦後の教育

昭和二十二年(一九四七)には、教育制度の上では、画期的な六・三制が実施され、義務教育は六年が一挙に九年に延長されることになった。

立川市では、柴崎小学校(現一小)に第一中学校、曙小学校(現二小)に第二中学校を開校した。

六・三制野球ばかりが強くなり

などといわれながらも、新しい中学校は成長していった。

昭和二十四年には、一中、二中とも木造校舎が完成して落ちついたのである。

なお二十五年には羽衣小学校(現六小)、二十六年には第三中学校が新設されている。

二十三年には、地域の人びとの熱烈な希望で、市立の定時制課程の高等学校を、柴崎小学校に設置した。

さらに二十六年四月には全日制課程を設置し、二十八年には、曙町に新校告が完成し、立川市立高等学校として発足したのである。

これは昭和三十一年(一九五六)四月には東京都に移管されて、都立北多摩高等学校として現在に至っている。

戦後の立川の教育には二つの悩みがあった。それらは、いずれも「基地の町立川」のもつ共通のものである。

その一つは進駐軍相手の飲食店なども多くなり、米兵を相手とする特殊女性も、各地から集まってきて町の風紀は乱れ、青少年の健全な育成に大きな障害となったことである。

他の一つは、上空を飛行し、また基地を発着する飛行機の爆音であった。

それらは、教育の上に大きな支障となっていた。そのものすごい爆音を一日に数百回もきかされる位置にある学校は、授業は中断されるし、児童、生徒の性格形成上にも好ましくない影響を与えることがわかった。

国としても、防音対策に乗り出し、市内の学校は逐次、防音校舎に立て替えられていったのである。

立川市もその後人口増加にともない、学校数も増加し、昭和五十年四月現在、中学校六校、小学校十八校となっている。

なお昭和二十二年(一九四七)戦後の混乱のなかに、中野藤吾氏らの大きな努力によって、立川専門学校が曙町に創立された。学科は商科と英文科であった。

高等教育機関の乏しかった三多摩にとっては極めて有意義であった。

とくに夜間部だけであったが、都下に夜間部のある専門学校、大学のなかった時に、交通至便な立川に開校されたことは、勤労青年や戦争も終ってこれから勉強しようという人達には、大きな福音となったのである。

昭和二十五年(一九五〇)には学制の改革によって、立川短期大学となった。

さらに三多摩に都立大学をという要望もあって、昭和三十四年(一九五九)には、都立に移管となって英文科は廃止され、家政科が設けられた。

のちに商科は江東区越中島にあった都立商科短期大学と合併し、四十四年(一九六九)昭島市に移転し、立川短期大学(家政科)、商科短期大学(一部・二部)となっている。

校地は都立農事試験場の一部の転用で、立川市域も含まれている。

砂川闘争

昭和二十五年(一九五〇)六月、朝鮮戦争が起こり、アメリカは朝鮮半島に多数の兵力を送った。

立川基地はアメリカ軍の輸送基地となり、急に立川は「基地の町」としてクローズアップされてきた。

町はアメリカ兵で賑わうようになった。

まもなく朝鮮戦争も終ると、アメリカの対日政策は変り、昭和二十六年九月には、サンフランシスコ講和会議が開かれ対日講和条約、日米安全保障条約が結ばれ、立川基地には引き続いて、アメリカ軍が駐留することになった。

立川基地はアメリカ軍の駐留以来、数回の基地拡張が行なわれた。

しかし世界の情勢はなかなか緊張の緩和も許されず、一方航空機はジェッ卜機の時代を迎えて、アメリカ軍は滑走路延長の必要に迫られてきた。

昭和二十九年(一九五四)三月、日米合同委員会で立川飛行場の拡張などが決定、政府(鳩山一郎内閣)は地元との交渉を開始した。

拡張予定地となった砂川町では、三十年四月、拡張反対派の宮崎伝右衛門が町長となり、砂川町基地拡張反対同盟が結成され、労働組合、外部団体とも連携して反対闘争をくりひろげた。

同年九月と十一月の測量に対しピケや投石を繰返し、翌三十一年、政府が強制収用をきめると、町長は収用手続きを拒否、同十月十二、十三両日には警官隊、ピケ隊双方に負傷者約千人を出す激突となった。

こうして基地拡張はなされないまま十年以上の歳月は過ぎた。昭和四十三年(一九六八)十二月、米軍は滑走路の延長を取り止め、翌年十月、飛行停止を発表、ここに反対派の勝利というかたちで、時が解決したのである。

砂川町の合併

昭和三十年代に入ると、日本もようやく戦後は終ろうとしていた。

三十一年(一九五六)七月に発表された『経済白書』は「もはや戦後ではない」という有名な言葉を残している。

立川も大分落ちつきを取戻してきた。

昭和三十年十月一日の国勢調査では、戦前の最盛時の人口六万を突破して、六万三千三百八十一人(男子三万一千九百四名、女子三万一千四百七十七名)に達した。

まさに戦後十年で人口は二倍になったのである。

立川市もこの頃から基地の町という性格よりも、首都東京のべッドタウンとして発展しつつあった。

さらに周辺部の発展にともない、交通に恵まれた立川が商業都市としての機能も果たすようになってきた。

しかし立川は発展していくとしても、北には米軍基地、南には多摩川があるので発展の余地が少ない。

勢い増加する人口は周辺部に広がっていった。この自然条件を克服して、立川が大立川に発展していくためには、人口収容力をもつ隣接市町村と合併して市域を拡張することしか方法がなかった。

そしてついに昭和三十八年(一九六三)五月一日、砂川町と合併し一千四百五十一平方キロの市域の拡大となったのである。

砂川町は昭和二十九年(一九五四)に町制を施行して、着々と発展していたが、立川市と合併することによって、一躍三多摩の中心都市となった。

商業都市立川の発展

「基地の町」立川も、三十年代に入ると、交通の要地にものをいわせて、周辺町村に、商業圏を拡大していった。

立川駅北口は、村山・大和方面、また青梅線によって西多摩地方からと消費者が流入して来る。

戦後いち早く活気づいたのであるが、昭和二十七年(一九五二)には、銀座通りに新宿の「伊勢丹」が開店した。

「伊勢丹」は、終戦直後の昭和二十二年(一九四七)十月十日、南口駅前を諏訪通りへいく途中に間口十八メートルばかりで開店していたのである。

それは大手資本の立川進出の最初であった。

その後、首都圏の拡大によって、都下の人口はものすごい勢いで増加し、市が続々と誕生した。

三多摩における人口増加率は昭和二十五〜三十年の年平均は三・五パーセントであるが、三十五〜四十年には年平均七・五パーセントと二倍以上に増えたのである。

そのうちでもとくに北多摩地区の増加はめざましかった。

これは東京の深刻な住宅事情によって、住居を北多摩地区に移したものが多かったのであった。

なお北多摩地区は一般の住宅が増加してきただけでなく、都営住宅や住宅公団、住宅公社などの集団住宅の建設も多い。

これらは、千を単位とする世帯、万を単位とするような人口増加をもたらしたのである。

立川でも四十一年砂川地区に日本住宅公団のけやき台団地、四十二年には都住宅供給公社の富士見町団地、さらにその後は、日本住宅公団の若葉町、西けやき台、幸町、柏町、都営の松中、大山等の大団地が続々と砂川地区に建設されていった。

こうした大団地の出現は、その周辺の開発をもたらし、学校その他の公共施設が設けられることになる。

またバス路線の開通等によって交通は至便となり、その発着の基点は当然立川駅のような所となるのである。

北多摩西部の広い地域が、続々と開発され、消費責が激増していくと、交通の要地をなしている立川が、商業の中心として発展することは必然であった。

とくに立川駅北口は、あっという間にビルが立ち並んでしまった。

伊勢丹につづき立川高島屋、第一、中武各デパート、丸井、緑屋、長崎屋、ダイエー等の大型店が、続々と進出してきた。

さらに銀行、証券会社等の支店が軒を並べるようになったのである。

現在の立川

砂川地区の足は久しくバスで立川駅へ出るしかなかった。

住宅もどんどん増加し、通勁者も増えてくると交通の不便さが目立ってくる。

昭和四十三年(一九六八)五月、西武鉄道は小平市の小川から青梅線拝島までの拝島線を開通させた。

立川市域には玉川上水、西武立川の二駅ができて、立川市の北部、砂川地区は非常に便利になった。

立川市の当面している一つの問題は、立川駅南口の整備である。

昭和五年に南口が開設されてから駅前の広場は昔と変っていない。

今でもバスー台がやっとという状態である。また南口一帯の区画整理事業はあまり進展していないし、立川駅がデンとすわって南と北を分けている。

立川駅を改築して、南北をつなげることも大きな今後の課題である。

立川はその面積の七分の一を基地によって占められている。

基地の返還もそう遠くないので、その跡地の利用について、いろいろと検討されているし、ここをねらっている大学や諸機関も多いようである。

いずれにして九二・六平方キロという厖大な面積である。この基地が、どのように生まれ変わるかによって、立川市の様相は全く変るにちがいない。

中央線も現在三鷹まで複々線になっているが、限界に来ている中央線の旅客の輸送は、複々線を立川まで延長し、通勤ならびに特別快速電車を増発するしか救済の方法はあるまい。

そうなると、都心は時間的にますます近くなって、通勤圏が拡大することになる。

立川は地理的にみて、三多摩のヘソである。

今後、経済・行政・文化等の中心になっていくことが想像される。

都市公害、人口過密に悩む首都大東京の第二の副都心として、今後の大きな発展が期待される都市である。

11 立川あれこれ top

立川流

立川にとって逸することのできないものは、立川流のことである。

真言宗から派生した邪法の一派といわれ、「邪教立川流」ともよばれ、武蔵国立川を発生の地とすると伝えられている。

開祖は仁寛(にんかん)といい真言宗醍醐寺(だいごじ)の僧であったが、永久元年(一一一三)伊豆の大仁(おおひと)に流され、真言の教義と陰陽道の教義をあわせて一派を開いた。

陰陽(おんよう)道の教義を立川の陰陽師から与えられたとも、仁寛が立川の陰陽師に教義を伝えたともいかれる。

いずれにしても立川の陰陽師が仁寛と関係があり、立川流の名の起こりとなったのはまちがいない。

鎌倉末期には「立川流」なる名称で呼ばれて、かなり広まり、南北朝時代の動乱期における、社会秩序の混乱と、頽廃的な思想に影響されて、庶民間に流行して発展していったのである。

そしてこの邪教はやがて、南北朝時代後醍醐天皇の帰依をうけた東寺の長者文観(もんかん)僧正(一二七八〜一二五七)がその教えを大成して広め、ついに東寺を放逐された。

教養の大典は、人間の性欲の浄化をもって即身成仏の根底であるとみなしている。

しかし金剛界(実践)、胎蔵界(理法)の大日如来を、それぞれ男女に配し、その一致を求め、その秘法を修業せしめようというのであるが、庶民の間には、高遇な理論より、男女交合によって成仏できるという点が大きな影響を与え、邪教といわれる所以となった。

室町時代には近畿以西にまで広まっていたが、立川市においてはもちろん、近在の寺院にも立川流の寺院と思われるものはない。

また立川流に関する遺跡もないし、それに関する伝説もない。

立川流そのものの実体もはっきりせず、「まぼろしの邪教」となってしまっている。

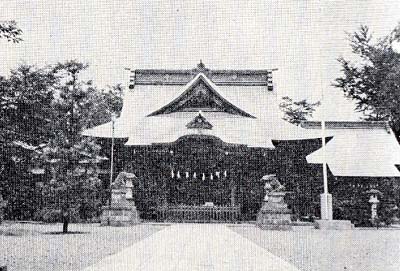

諏訪神社と獅子舞

『新編武蔵風土記稿』に「諏訪明神社、村の南小名出口にあり、弘仁二年七月廿七日初て当村に鎮座せり、其日を以て例祭とす、草相撲と云を修行せり、村内の鎮守云々」とかかれている。

諏訪の森は、柴崎村の中心であったが、現在も、市民の崇敬は厚い。

今はお祭は八月二十七・八日であるが、境内に土俵があって相撲が奉納されている。

なお諏訪神社に獅子舞がある。お祭の日、相撲を行なったあとの土俵の上でするのである。

獅子頭はふだんは諏訪神社境内の保存蔵にあるが、祭の当日は、別に獅子宿がきめてあり、現在の宿は柴崎町一丁目八幡会の公会堂がなっている。 |

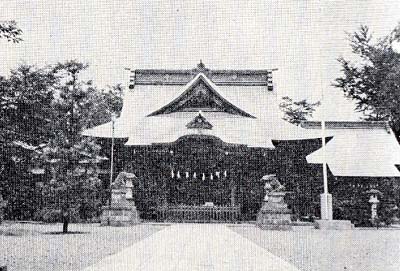

諏訪神社

|

獅子舞いは元禄時代より始まり、疫除け、豊作祈願を目的として行なわれている。

舞う人の資格は立川市に住む両親健在の長男に限られ、年齢は二十歳前後である。

獅子を舞う人数は、牡獅子二人、牝獅子一人、天狗一人で、他にはやし方、唄方数人で行なわれる。

獅子舞の演目は次のようである。

一通り、二舞い込み、三おかざき、四向いで、五鹿島、六雌獅子がかり、七松山、八腰やすめ、九とびきり、十十七、十一山がら、十二さらさら、があり、「十二狂い」と言われ、「十二にわ」舞うと二時間位かかる。

それぞれに獅子舞の唄がある。

多摩川の鮎漁

鮎は川魚の女王といわれる。水がきれいであった多摩川では、昔から鮎がとれていた。

江戸時代には多摩川筋の村々から、御用鮎として、将軍家に献上していた。

それは幕末においても年間十万尾もあったと推定されている。

それだけの数を確保するためには二十万尾位の鮎を獲らねばならなかった。

多摩川、秋川、浅川の川筋の村々では御用鮎貢納の組合を形成して、幕吏の支配下に鮎御用を勤めた。

この御用鮎の制度は、十八世紀の初頭の、元禄時代には既に確立していたようである。

漁法は網漁が主で、時には鵜飼いもやり、とくに上流では長く鵜飼い漁法が用いられていたという。

多摩川における鵜飼いは、もっぱら昼、川で徒歩(かち)鵜飼いであった。

長良川のように夜、舟であかりをつけてやる鵜飼いではなかった。

鵜匠が鵜繩をつけて一人で一〜二羽の鵜をつかう徒歩鵜飼いであった。

江戸時代の鵜飼いも幕府と運命をともにして、明治維新以後はすたれてしまった。

立川の鮎漁は、明治時代になって、再び付近の豪農が副業として鵜飼いを再開したのである。

明治二十二年(一八八九)甲武鉄道が開通してからは東京から多数のお客が立川にやってきた。

とくに日露戦争後の一時期は、高級官僚、軍人、財閥等の遊客で、大層賑わったという。

多摩川で鵜飼いに使った鵜はカワウである。カワウは多摩川河口付近の羽田の穴森神社を中心に群棲していた。

立川の鵜匠達は、丸子や羽田まで鵜を捕りに出かけて、鵜を慣らして使ったらしい。

鵜は夏季の四ヵ月だけ鵜飼いに使い、あとの八ヵ月は使用しない。

鵜は生魚の生きのいいものでないと食べないので鵜の飼育は大変であった。

そこで埼玉県の大宮や鴻巣方面に里子料を払って里子に預けていたという。

多摩川の鮎は、天然鮎のほかに、石川千代松博士によって琵琶湖産の稚(わか)鮎の放流が実験的に行なわれた。

大正十三年(一九二四)以来毎年多摩川には琵琶湖産の稚鮎が放流されている。

明治以来、さかんであった多摩川の鮎漁も、ダムの建設や、工場の進出によって、多摩川の自然河川としての条件が著しく破壊され、水量も減少してきたため、天然鮎が川をのぼらなくなってしまった。

ついに昭和十四年頃には鵜を使っていた鮎漁は全くやめてしまったのである。

その頃までこの付近で鵜匠として、徒歩鵜飼いを行なった家は五軒であったという。

立川における板谷氏、井上氏、日野の天野氏、石坂氏、府中四ッ谷の市川氏の五軒で、なかでも市川氏が一番鵜を多くもっていたといわれる。

立川で鵜飼いに従事した人は、当時の豪農であって、農事の余暇に趣味にやっていたようなもので、専業の鵜飼師ではなかったのである。

多摩川の自然は全く失なわれてしまった。多摩川は死んだとさえいわれている。

今から四十年前頃は、多摩川に鮎がのぼり、鵜飼いが行なわれていたということは夢のようである。

このごろ、たしかに生活は向上したが、我々の郷土から、大事なものが、いろいろと失なわれていることに気付くのである。

あとがき

この稿を書くにあたり『立川市史』上下二巻に大変おせわになった。

この市史は近辺の数多い市誌類の中でも出色のものである。

なお『立川市史研究』十二冊、『立川史教育資料集』(1)その他多数の著書、雑誌論文を参照させて頂いた。

なお写真類は立川市教育委員会社会教育課の特別の御配慮によるものが多い。

あわせて厚く感謝いたしたい。

top

****************************************

|