|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@����

���́@�푈��������n�c�`�卑���@�@�@���C���q�E����g�h

�@�@�@1�@�傫���팸���ꂽ���{�̐푈����

top

�@�s�퍑�̋`���Ƃ��Ă̔���

�@��Z�Z�l�N�Łw���{�J�������i�n�c�`�j�����x�ɂ́u���{�̂n�c�`�܁Z�N�̐��ʂƕ��݁v�Ƃ����T�u�^�C�h�������Ă���B

�@���{�x�[�X�ɂ�鎑�����͂��{�i�I�Ɏn�܂����r���}�Ƃ̔������肩��A�܁Z�N�Ƃ����̂ł���B

�@����Z�N��ɓ����āA�A�W�A�̐푈��Q�҂��甅�������߂�ٔ����������N������Ă���B

�@���̐��͔��Z������B���{���{�́A�Γ����a����i�ȉ��A���a���j��r���}�����̂悤�ȓԂ̏��ł��ׂĉ����ς݂Ǝ咣���Ă���B

�@�����A��Q�҂͔���������Ă��Ȃ��Ƒi���Ă���B�Ȃ��A�������n�c�`�ƂȂ�A�푈��Q�҂ɔ������͂��Ă��Ȃ��̂��낤���B

�@�푈�ɕ����������^������Q�ɔ������x�����A����́A�s�퍑�����ێЉ�ɕ��A���邽�߂̐�㏈���Ƃ��āA�����Ēʂ�Ȃ����̂ł���B

�@�����푈�ɏ����������{�́A��������ꔪ����i�����j�N�x�Ώo�z�̎l�E��{�ɂ̂ڂ�O���ܔ��O�Z���~�Ƃ������z�Ȕ�����������B

�@��ꎟ���E���ŘA�����̈�����������{�́A�p���u�a��c�i�����N�ꌎ�`�Z���j�Œ����̎R�������ɂ������h�C�c�����A�ԓ��Ȗk�̃h�C�c�̏����̖��������n��v�����Ă���B

�@�R�������͒����ł̍R�c�^���i�܁E�l�^���j������A�ꕔ�������u�ҕt�v�A�h�C�c�̏������ϔC�����̂Ƃ��Ċl�������B

�@�Ȃ��A�x���T�C������i�����N�j�ň�O��Z���}���N�Ƃ������z�Ȕ��������߂�ꂽ�h�C�c�͂��̓V���w�I�Ȏx�����ɂ��o�ς��敾�A�i�`�X�̑䓪������������Ƃ��Ȃ����̂ł���B

�@�����������j�I�o�܂���A�s�퍑���{�ɂ������������̎旧�Ă��\�z���ꂽ�B

�@���������Ƃ��ĎY�Ɣ\�͂̎O�Z���̎旧�Ă�\��

�@�u�|�c�_���錾�v�i���l�ܔN������l���A���{�͎����ʍ��j�ɂ́A�ČR�������邽�߂̎Y�Ƃ͋�����Ȃ����A�o�ς��x���������Ȏ��������̎旧�Ă��\�ɂ���悤�ȎY�Ƃ��ێ����邱�Ƃ͋������Ƃ����i���ꍀ�j�B

�@�A�����J�́u�����Γ����j�v�i�l�ܔN�㌎�����j�ł́A���a�I���{�o�ρA�܂��͐�̌R�ɑ���⋋�̂��߂ɕK�v�łȂ������⎑�{�ݔ��E�{�݂������n���悤�A�w�����Ă����i��l�������y�ѕԊҁj�B

�@��̂��n�܂��������A���{�̐푈�\�͂������ɂ킽���ēO��I�ɏ������邽�߂ɁA�����������̎旧�Ă��l�����Ă����B

�@����́u���فA���Q�A�����̐F�����̔Z���A�푈���̔�������f�������������́v�i1�j�ł������B

�@���l�ܔN��ꌎ�R����A�G�h�E�B���E�|�[�����������c�����������B

�@������̃|�[����g�����́A�����n�܂�B

�@�u�l�N�O�̍����A���{�̓p�[���E�n�[�o�[���U�������B�A�����J�͂��̍U���������ĖY��邱�Ƃ͂Ȃ��B

14

�@���{�͂��ꂪ�����炵�����ʂ�Y��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�v

�@�����āA���{�̍H�Ƃ͈��|�I�ɌR���ړI�ł���A�푈�ɂ��j��ɂ�������炸�A�����o�ς̎��v���͂邩�ɒ�������̂��c���Ă���B

�@���̉ߏ蕪���������A�N�����������Ɉ��n���ׂ��ł���ƁA���y���Ă����B

�@�|�[����g�́A�f�g�p�iGeneral Headqurters�A�A�����R�ō��i�ߊ����i�ߕ��j�Ƃ̉�k�ŁA����֘A�H�Ǝ{�݂͑����P���܂��͔j��A�A�o�p�̓S�|���Y�͔F�߂Ȃ��A�H���E�ߗ�����̐��������͓��{�l�����W���ꗪ�D���ꂽ�ߗטA�������̂����荂���Ȃ������Ƃ���A���Ƃ����߂Ă���B

�@����炪�S�ʓI�Ɏ��{����Ă���A���{�̍H�Ɛ��Y�͈͂��`�O���i���a�O�`���j�N���x�̐����ɂ܂ň��������Ă����Ƃ�����B

�@����قǁA���̓��e�͌����������i2�j�B

�@���{��̂̍ō�����@�ւł���ɓ��ψ����iFar Eastern Commision, FEC�j�́A���̃|�[���ɂ��ƂÂ��Ĕ����̑O�n���Ƃ��Ē��Ԕ����̌v��Ă��܂Ƃ߁A�w�肳�ꂽ�Y�Ǝ{�݂̈ꕔ���Ѝ��ɑ����旧�Ă�����悤�A�}�b�J�[�T�[�A�����R�ō��i�ߊ��Ɏw�߂����B

�@�����p�Ƃ��ē��{�̎Y�Ɣ\�͂̎O�Z���̎旧�Ă��\�肳�ꂽ�̂ł���B

�@���̌��ʁA�l���O�����̍H��@�B�ȂLjꉭ�Z�܈�ܖ������O��~�i���O��N�̕]���j���A���ؖ����l�E�ꁓ�A�I�����_�i���̃C���h�����݂̃C���h�l�V�A�����j�O��E�܁��A�t�B���s�����E�Z���A�C�M���X�i�}���[�V�A�����j��܁E�l���ցA�����Ĉ��n���ꂽ�B

�@�W���J���^�ɂ���C���h�l�V�A�����������قɁA���Ԕ����ʼn����旧�Ă�̂��A�o�^�r�A�i���݂̃W���J���^�j�̗��̃C���h���{�Ɠ����̃I�����_��\���̊ԂŁA�i�ڂ��߂����Ă��Ƃ肳�ꂽ���Ȃ�d���̈ꕔ���c���Ă���B

�@���{�͍Đ�̂������̃C���h�o�ς̗��Ē����ɕK�v�Ȏ��ނ̎旧�Ă��l���Ă����Ǝv����B

�@�C�M���X���}���[�V�A�֒��Ԕ�����ςݏo���Ă���B�A���n�o�ς̍ĕ҂ɓ��{�̔��������Ă�ꂽ�̂ł���B

�@�o�ϕ����ɏd�_�������������w

�@�A�W�A�ɂ������킪�������A�ْ������܂��Ă������B

�@���̒��ŁA���{��S�̎�`�ɑ���h�g��Ƃ��邽�߂ɁA�A�����J�͓��{�̔�������o�ς̎����ւƁA����̏d�_���ڂ��n�߂Ă����B

�@�f�g�p��A�����J�̍����E���R�E�C�R�O�Ȓ����ψ����iState-War-Navy Coordinating Committee,�r�v�m�b�b�j���A���{����̔����旧�Ă��A�����J�̌o�ω����̕��S�������邱�Ƃ��莋���Ă����B

�@���R�Ȃ͓Ǝ��̔����v����쐬���邽�߂ɁA�N���t�H�[�h�E�X�g���C�N�����c��h���i���l���N�ꌎ�j���A����ɑ�����c��h�������B

�@���̒������i�l���N�j�ɂ́A���{�ŗL���Ɏg�p�ł��鐶�Y�{�݂́A

�@�@��ꎟ�R���{�݂������Č����Ƃ��ēP�����Ȃ��A

�@�A���{�l�̐����������܁Z�N���߂ǂɎO�ܔN����̐����ɂ܂ʼn�����A���Ƃ����荞�܂�Ă����B

�@���R�Ȃ͂���Ɉ��l���N�O����Z���A�h���[�p�[�����c��h�����Ă���B

�@���̕��ł́A��ꎟ�R���{�݂��傽�锅���Ƃ��邪�A���̂������a�ړI�Ɏg�p��������͎̂c�u���ׂ��Ƃ̕��j�������Ă����B

�@�X�g���C�N������c�ɂ�锅���͈̔͂�����Ɍ��肵�A���{�̌o�ϕ������d�����Ĕ����̌�������ł��o�����̂ł���B

16

�@�������ē��{����̔����旧�z�̈Ă͂������ɏk�����A�l�ܔN�̃|�[���Ă̎l���̈�߂��܂Ō��������i3�j�B

�@���l��N�܌��R����ɂ́A�ɓ��ψ������܂ő����Ă������Ԕ����̎旧�Ă𒆎~���鐺���i�}�b�R�C�����j���o�����B

�@�����āA�܁Z�N�܌��̃t�B���s�������ςݏo�����Ō�ɁA���Ԕ����̈��n�������~���ꂽ�̂ł���B

�@�d��ȉe����ւ�t�B���s���͓��ɂ킽���čR�c�������o���A�A�����J�Ɂu�|�Ӂv�����悤�Ƃ����B

�@�t�B���s���́A���{������I�ɗD������A�����J�̎p���ɍ��f���A�����ɋꂵ�Ƃ����i4�j�B

�@���łɈ��l���N�����A�쒩�N�ɑ�ؖ����A�㌎�ɒ��N�����`�l�����a���A�l��N��Z���ɂ͒��ؐl�����a�����������A���A�W�A�ْ̋������܂��Ă����B

�@�܁Z�N�Z���ɂ͒��N�푈���n�܂����B�����������̌����̒��ŁA�A�����J�ɂƂ��ē��{�̐헪�I�ʒu���傫���ς���Ă����B

�@�R���͂̋n��ɂȂ��Ă�����{�̍ČR���ƌo�ϕ����̕K�v���ɔ����A�����ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ����̂ł���B

�@���łɐN���푈�̎w���҂��ق����푈�ٔ��i�ɓ����یR���ٔ��j�͏I�����A��Ɨe�^�҂Ƃ��čS������Ă����ݐM�����l�́A�����p�@�玵�l�̏��Y�̗����i���l���N���l���j�ɁA���ߎߕ�����Ă����B

�@���{�̐푈�w���҂ւ̐ӔC�Njy�͂��������`�ŏI����Ă���B

�@�������A�a�b����ƂƌĂ��u�ʗ�̐푈�ƍ߁v��Ƃ��������ւ̐ӔC�Njy�͈ꕔ�ő����Ă����B

�@����ɁA�܁Z�N�����Ɍx�@�\�����i���݂̎��q���j���������A���R�̌R�l�̒Ǖ�����������Ă����B

�@���܁Z�N��ꌎ��l���ɃA�����J�����Ȃ���Ă����u�Γ��u�a�������v�ł́A���ׂĂ̌�퍑��������������������邱�Ƃ�搂��Ă���B

�@�����\�肳��Ă��������������́A���ƒ��N�푈�̒��ŁA���{�ɂƂ��āu���Ȃ�L���Ȍ`�v�ɂȂ����B

�@�O���Ȃ��������g�����قǁA�����͓��{�̌o�ϕ����ɏd�_�����������̂ɕς�����̂ł���B

�@�@�@2�@��������o�������n�c�` top

�@�A�����J�̈ӌ��f�����A���Y�����^�A���H��������

�@�O���Ȃɂ��ƁA���{�̃A�W�A�����m�푈�̔����ɂ͎O�̓���������B

�@�@�@���{�̌����̎x�����\�͂��l�����Ĕ����z�����߂�B

�@�A�@�폟���̈���I�ȉ������ł͂Ȃ��A���a���ł͔������������̌��������ɂƂǂ߂�B

�@�@�@��̓I�ȓ��e�́A���ꂼ��̋������i�폟���j�Ɠ��{�̊ԂŁA���{�̓Ɨ���ɕʓr�A�O�������s���A����ɂ���Č��߂�B

�@�@�@�����悤�ɁA�����̎��{�ʂ����c�ƍ��ӂ����̊�b�Ƃ���B

�@�B�@��捑�̌o�ς̉��W�ƎЉ�̕������i�̂��߂ɗp����B�����āA�����ł͂Ȃ��Ɛ��Y���Ŏx�����i5�j�B

�@�@�@�����̕����͕��a���Ō��߁A�z����{���@�͓Ԃ̌��Ō��߂�B

18

�@���̏ꍇ�A���{�̎x�����\�͂��l�����Ċz�����߁A�����ł͂Ȃ��@�B�┭�d���ȂǑ��荑�̗v���ɂ��ƂÂ������Y���������n���A�����t����H���ɓ��{�l�Z�p�҂������ނ��Ƃ����A���Y�����^�ƖƂ��������ōs���B

�@����ɂ���āA���{�͋M�d�ȊO�݂��g�킸�ɔ������x�������Ƃ��ł���B

�@�A�����J�̈ӌ����������f���ꂽ�����̎��{���@�ł���B

�@�A�����J�����߂ɍ쐬������ẮA�u�Γ��u�a�������v�ɂ���悤�ɁA���ׂĂ̘A��������������������Ƃ̓��e�������B

�@���̑��Ă������āA�W�����E�t�H�X�^�[�E�_���X�������ږ�̊O�����n�܂����B

�@�e���Ƃ̐Ղɂ��������_���X�́A�����������Ƃ��ނ���������肾�����Ƃ����B

�@���Ƃ��I�[�X�g�����A�̃L�����x���ł́A��O�̊Ԃł̓��{�ɑ��鋭��ȁu����݂⋰�|�S�A�����đ����݁v���܂��܂��Ƃ݂������Ă���B

�@�܂��A���܈�N�Ƀ}�j����K�₵���_���X�ɁA�G���s�f�B�I�E�L���[�m�t�B���s���哝�̂́A�A�����J�����{�̗��v��D�悳���Ă���Ƃ̕s�����q�ׂĂ���B

�@�L���[�m�哝�̎���ψ���́A���{���푈���Ƀt�B���s���ɗ^�����l���̑�������Z���Z�����㖜��Z�Z�Z�h���A���Y��̑��Q�����l������Z�Z�Z�h���A�������ꂽ��������јJ���̒��������܌܉���l�O��Z�Z�Z�h���ȂǁA���Q�̍��v�Z������Z�l�Z�Z�Z�h���Ɛ��肵�Ă����B

�@���̋��z�̈ꕔ�ł��x���킹�邱�Ƃ��u��ɕK�v���v�Ǝ咣�����̂ł���B

�@�_���X�́A���{���Ɉ�������邱�Ƃ����n��I�Ȃ�тɑS���E�I�ȕ��a�̈ێ��Ƃ������ʗ��v�ɓK���͂����Ɖ��V���Ă���B

�@�L���[�m�ψ���̎咣�́u���`�I�������v��F�߂Ȃ�����A���������{�ɗ^����o�ϓI�d�������������̂ł���B

�@�������A�t�B���s���́A�����̑���Ƃ��Ă̈��S�ۏ���ł͂Ȃ��A�u���ۂ��������v�i�}�C�����E�J�E�`�����t�B���s���A�����J��g�j�Ɨv�����A�A�����J�͉��炩�̏�����������Ȃ������B

�@���a���Ƀt�B���s���̓��ӂ邽�߂ɂ́A�A�����J�̉��������ł͕s�\���ł���ƍl�����_���X�́A���������̏C�����s���Ă���B

�@�����Łu���{�͂��ׂĂ̔�����Ə������̂ł͂Ȃ��A���{�̐N���ɂ��]���҂ɑ��鐶�Y���̈����n���Ɩ̒Ő푈�ɂ���Q�ߍ��킹��v�Ƃ����A���Y���Ɓ@�ɂ���̎x�����������l���o���ꂽ�̂ł���B

�@�����A���K�ɂ�锅���̉\�����c���Ă��o���Ă����t�B���s���́A�A�����J���̏����ɂ��������Ȃ��B

�@�����ŃA�����J�́A�t�B���s�����瓯�ӂ������邽�߂ɁA�u�Ĕ䑊�ݖh�q���v�����B

�@���̖ړI�́u���{�̎Y�Ƃ�ČR���ɉ��̐����������A���҂���Ă����������`���ł��S�z�ł����Ȃ��Γ��u�a�����A�I�[�X�g�����A��j���[�W�[�����h�A�t�B���s���e���{�m�F�߂������i6�j�v���Ƃł������B

�@���{��D������A�����J�̎p���́A��{�I�ɂ͕ς���Ă��Ȃ��B

�@�����A���ɔ����x�����`�����}�����ꂽ�̂́A�t�B���s���̖����ɕ����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ������i7�j�B

�@���܈�N�O����O���A�A�����J�͓������Ȃ镽�a���̑��Ă��C�M���X��e�d�b�\�����Ɏ�n�����B

�@���N�Z���l�������l���܂ŁA�����h���ł��̑��Ă��߂����ĉp�ĉ�k���J����A�����ŃA�����J���ĂɂȂ������ߗ��ւ̕⏞�荞���Z�����}������Ă���B

20

�@������O���A�A�����J�E�C�M���X�����̑Γ����Ă����\���ꂽ�B

�@���Ă̑��l���Ƒ��Z���������Ɋ֘A�����ł���B

�@��l�������ł́A���{���푈���ɗ^�������Q���ɂɑ��āA�A�����ɔ������x�����ׂ����Ƃ����F����Ă���B

�@�������A���{�̎����́u���S�Ȕ������s���������ɑ��̍��𗚍s���邽�߂ɂ͌��ݏ[���łȂ��v�Ƃ���B

�@���{�ɐ����������̎x�����`���͌o�ϗ͂��[���łȂ����Ƃ̏��F�̂����ł̎x�����ŁA���ꂪ�O���Ȃ̂����x�����\�͂��l�����������ł���B

�@�t�B���s�������łȂ��A���{�R�̐N����������A�W�A�́A���̑��Ăɋ����s����\�������B

�@���Ăɑ���A�W�A�̔����́A�قƂ�Ǖs������Δ��ł������B

�@���܈�N�㌎�ܓ��A�T���t�����V�X�R�̃I�y���n�E�X�ő���T���t�����V�X�R�u�a��c�̑���J���ꂽ�B

�@�����ߌ�̑���ŁA�A�����J��\�_���X�́A�o�Ȃ����������\���h���ɂ���Ԑ������������Ă���A�������܂����l�ȗv�������邱�Ƃ��ł��A�u���̓K���ȋ��z�̌��ς�͈�牭�h���ɏ��ł���܂��傤�i8�j�v�Ɖ������Ă���B

�@�������͂��ߘA�����������������������Ă��邱�Ƃ��m�F���A���{�����������u���Q�Ƌ�Ɂv�ɔ������x�����ׂ��ł���Ƃ��q�ׂ��B

�@�����A�����ɁA���̂捡�ɂ��q�ׂĂ���B

�@�u���ݎl�̖{���ɏk�����ꂽ���{�������Ă���܂����A�����̓��͍����̐����ɕK�v�ȐH�Ƃ����������߂ɕK�v�Ȍ��������Y���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ł���܂��B

�@�~���ȍ~���{�́A�Œᐶ���̂��߂ɗA�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������H�Ƌy�ь����̑�����x�������߂ɗv�������͓�\���h���s�����܂����B

�@���O���́A���̓�\���h���̕s����⏞���܂����B

�@���B�́A��������B�̐�̋`���̈�Ƃ��ď��F���܂����B

�@�R�����A���O���́A���{���A���B�Ɉˑ�����̂��~�߂Čo�ϓI�Ɏ������邱�Ƃ����҂��鎑�i������܂��B

�@�����č��O���́A���ړI�ɂ��ԐړI�ɂ����{�̏����̔������x�c�������Ȃ��̂ł���܂��i9�j�v�B

�@���{���������x�����A�o�ϕ������x���A�A�����J�̕��S�����傷��B

�@�A�����J�́A����ȏ���{�̉������������Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�@�A�����J���������邱�ƂȂ��A�A�W�A�̔����v����������x�͖������A���������{�̐��Y�͂����߂�Ƃ�����ΎO����_�����x�����������A���Y�����^�Ƃ��������������B

�@�_���X�ɂ��ƁA���̕����̓t�B���s���ƃC���h�l�V�A�ƒ����ӌ��̌������s�������ʁA�l���o���ꂽ�Ƃ����B

�@���̕����́A�A�����J�̈��S�ۏይ���ĂƃA�W�A�̔����v���Ɠ��{�̌o�ϕ����̑Ë��ĂƂ��Đ��܂ꂽ���̂����A���������{�̕����Ɗ�Ƃ̃A�W�A�i�o�ɑ傫����^���邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�A�W�A�̕s��

�@���a�����l���̋K��ɂ��u���{�ɂ���̂���A���Q���A�����̑��Q�̔�������]����ӎu��\�������A�����v�͘Z�����ł����i�t�B���s���E�C���h�l�V�A�E�r���}�E�x�g�i���E���I�X�E�J���{�W�A�j�B

�@���K�����ɂ�������Ă����A�W�A�̑�\�́A���a���̔��������ɕs�����������Ă����B

�@�t�B���s���ƃC���h�l�V�A�͉�c�ɏo�Ȃ������A���������ۂ��錜�O���������B

22

�@���̂��߁A�A�����J�̎����������{�̑�\���A��c��̓��O�Łu���ӂ������Ĕ����̎��{�ɂ�����|�v���������Ƃ����B

�@�A�W�A�̑�\�����͓��{�̔����ӔC���s���w�E���A���̗��s���������߂������ŁA�悤�₭���������̂ł���B

�@�t�B���s����\�J�����X�E�o�E���������R�͈�l�������ɂ͂�����s���̈ӂ�\�����A���̎�v���͑卑�ł���A���{�̈��܁Z�N�̈�l�����荑�������́A��Q�����A�W�A�̂ǂ̍���荂���A�l��N�ɂ͐�O�̍H�Ɛ����ɒB�����A�Ɛ����������Ďw�E�����B

�@���{�̔����x�����̂��߂̎l�����\�\�����\�Ȍo�ς̈ێ��A���̍��̗��s�A�A�����̒lj����S�������A�O���בւ̕��S���ۂ����Ƃ������\�\�͔F�߂邪�A�����́u�v�Ƃ��������ւ̐����́A�v��������{�̍H�Ƌ@�B�ɑ���P�Ȃ錴�������҂Ƃ��Ă̏]���I�Ȉʒu�ɂ������ƂɂȂ�Ǝw�E���Ă����i10�j�B

�@�t�B���s���̂��̎w�E�́A���̌�̔������Ō����̂��̂ɂȂ��Ă������B

�@�܂��A�C���h�l�V�A��\�A�t�}�b�h�[�X�o���W���́A�l�Z�Z���̐l���̑����Ɛ��\���h���̕����I��Q�Ɍ��y�����B

�@�C���h�l�V�A�̔����v���ɑ��ē��{���u���݁v�͎x�����Ȃ����Ƃ����m���邪�A��l���͖����ł�����̂ł͂Ȃ��Ƃ��āA�A�������̋�ɂ�a�炰�邽�߂̊��������Ȃǂ̓��e�̏C���Ă��Ă��Ă����i11�j�B

�@�t�B���s�����C���h�l�V�A�����a���ɏ����͂������A�����̐��_�͌����������B

�@�t�B���s���͔�y���啝�ɒx��A�C���h�l�V�A�͌��ǁA��y���Ȃ������B

�@�r���}�͍u�a��c�Ɍ��ȁA���I�X��J���{�W�A�͏��ɏ����������A������������������A���ܔ��N�ƌ܋�N�ɂ��ꂼ��o�ϋZ�p���͋�������B

�@���ؐl�����a���ƒ��ؖ����A���N�����`�l�����a���Ƒ�ؖ����́A��������u�a��c�ɏ�������Ă��Ȃ��B

�@��̂��A�A���n�x�z�������Ƃ̔����͖������Ȃ܂܂ŁA���̌�̓Ԃ̌��Ɉς˂��Ă����B

�@��������̒�����

�@���a���́A�����̎x���������ɂ��g���͂߂Ă����B

�@���{���{�������Ȃʼn��낵���悤�ɁA���̖A���Y�����^���������{�̌o�ϕ����ɖ𗧂��A�f�Ղ̊g��ɂȂ����̂ł���B

�@�A�W�A�͂��̎x���������ɂ��������Č��ɗՂ܂���������A���߂���u���ʁv�������Ă�����������B

�@���R�A���ɏ��������t�B���s����C���h�l�V�A���܂߂āA�A�W�A�̍��X�͔�������̒����ɓ�F���������B���͓�q���A�䂫�Â܂������{�̓A�����J�ɏ��������߂Ă���B

�@���O�N��Z�������A�g�c�Ύ̎��ݓ��g�Ƃ��ă��V���g���ɂ����ނ����r�c�E�l�́A�u�������͒����h�q�v�����̎�v�ȏ�Q�ł���v�Ƃ̕��������o�[�g�\������������Ɏ����A�A�����J�̓���A�W�A�ւ̉������ƒ�������悤�ɒ�Ă��Ă���B

�@�r�c��Ăɂ́A

�@�@�A�����J�̓���A�W�A��������{�̔����x�����Ƒg�ݍ��킹��A

�@�A�A�����J���J���v�������߂�Ƃ��́A���{���玑�{���ƋZ�p���̒����߂�悤�l������A

�@�B���{���A�W�A�̍��Ƃ̋����J�����Ƃ̍��ӂ��Ȃ��ꂽ�Ƃ��A�A�����J�����{���̑��̉���������A�Ȃǂ����肱�܂�Ă����B

�@�A�����J�͓��{�̒�Ăɓ���I�ł͂��������A�����͗^���Ȃ������Ƃ����i12�j�B

24

�@���a���̒���l�N��̈��܌ܔN�A���{�͂悤�₭�r���}�Ɣ�������̐����ɂ�������B

�@�r���}�͍u�a��c�ɂ͏o�Ȃ��Ȃ��������A����������l�N��ꌎ�ܓ�����A�܌ܔN�l����Z�������j�ŁA��Z�N�ԂɔN���ώ��~�A���z����Z���~�̐��Y���Ɩ̋��^����������B

�@���̓��e�́A���d���̌��݁A��^�E���^�E���^�g���b�N�A�o�X�A��p�Ԃ�ƒ�d�C���̑g���ĂȂǂ̃v���W�F�N�g�ł���B

�@�t�B���s���Ƃ̔�������͈��ܘZ�N�܌�����ɒ���A������O���ɔ��������B

�@�r���}�̓E�ܔ{�̔����z�ƂȂ��㔪�Z���~���Z�N�Ԃɂ킽���ċ��^����Ƃ������e�ł���B

�@�d�C�ʐM�{�݂̊g�����P�v��A�t�B���s���S���J�K�����H���̉����A�}���L�i�E�_���̌��݂Ȃǂ��A������S�ۂƂ����؊��ōs��ꂽ�B

�@�C���h�l�V�A�Ƃ̔�������͈��ܔ��N�l����ܓ��ɔ������A���z���Z�O�������Z���~�����N�Ԃɂ킽���Ďx�������B

�@�D���A�������A�z�e���E�C���h�l�V�A�̌��݁A���V�͂̉ˋ��H���A�p���v�H���f�p�[�g�̌��݂��A�����������S�ۂ̎؊��ōs���Ă���B

�@���f���Ƃ������x�g�i���ɑ��ẮA��̐��{�ƈ��܋�N�܌���O���ɔ�����������B

�Z�Z�N�ꌎ�����ɔ������A���z��l�Z���l�Z�Z�Z���~�̎x���������߁A�_�j���_�����͔��d������H��̌��݁A���H���Ȃǂ��s��ꂽ�B

�@�Ȃ��A�r���}�ւ̔����́A���̌�Ɍ��ꂽ���X�Ɣ�ׂĒႷ����Ƃ����s�����o�����߁A���Z�O�N�ɂ��炽�߂āu�r���}�Ƃ̔����Č����v���Ɋւ���c�菑�v������A�o�ρE�Z�p���͂Ƃ��Č܁Z�l���~�����܂����B

�@�����l�����ɂ͌o�ϊJ���؊��̋��^�����ӂ���Ă���B���a���ɂ��펞�����́A���̎l�����ŏI�����B

�@�����̎l���������̑��z�͎O�Z�l�O���l�����Z���~�A����Ƀr���}�̒lj��������܂߂�Ǝl��l�����l�����Z���~�ŁA���Z�N�Ɋ������Ă���B

�@��������������������J���{�W�A��I�X�ȂǑ��̐푈��Q���Ƃ̊Ԃł́A�������̈Ӗ������o�ϋ��͋��肪�������ꂽ�B

�@�u�a��c�ɏ�������Ȃ��������ؖ������ؖ����Ƃ̍����̌����n�܂��Ă����B

�@�A�����J�ɉ�����ē��{���؍��Ƃ̗\����k�̐Ȃɒ������̂́A���a����ꂽ����̈��܈�N��Z���ꌾ���ł���B���͈�l�N�ɂ���сA�Z�ܔN�Z�������A���؏���i���{���Ƒ�ؖ����Ƃ̊Ԃ̊�{�W�Ɋւ�����j������A���N��ꔪ���ɔ��������B

�@�����ɔ��������u���ؐ��������тɌo�ϋ��͋���v�Ŋ؍��͐�������������A���{����Z�N�ԂɈ�Z���Z���~�O�ꉭ�h���j�����^���A����Z���~��ꉭ�h���j�̎؊��A��Z���Z���~�i�O���h���j�ȏ�̖��ԐM�p�̋��^�����߂Ă���B

�@���ؖ����Ƃ̖�ɂ́u���{���ƒ��ؖ����Ƃ̊Ԃ̕��a���v�s�؏��j���A���a����̓��i���ܓ�N�l�����j�ɒ���A���N�����ܓ��ɔ��������B

�@���ؖ����́A��l�x�[�W�ɏq�ׂ��悤�ɒ��Ԕ����œ�Z�Z�Z���h�����ɑ���������{�̌R���{�݂�����Ă��邪�A�����͕������A���������́u���ʎ挈�̎��Ƃ���v�Ƃ��ꂽ�B

26

�@�����A���̎挈�߂��Ȃ���Ȃ������ɁA���{�͒��ؐl�����a���Ɓu�������������v�i����N�㌎���������j�\�A���؏��́u�I���v����B

�u�����v�̑����ŁA�����́u���{���ɑ���푈�����̐�����������邱�Ƃ�錾�v�����B

�@�����┅���ɑ����㏈���̈�Ƃ��čs��ꂽ�o�ϋ����i�Ô����j�A��O���̎x�����A�؊��Ȃǂ̍��v�́A��Z�l���Z�l�h���O�ܓ�܉����㖜����l�܉~�A��h���O�Z�Z�~�A��|���h�[�n�n��E���~�A��t�����n�l�E�Z��~�Ȃǂ̊��Z���܂ށB���Z���[�g�͔N�ɂ���ĈقȂ�j�ł���B

���̂��������E���Ԕ����E�Ô����������v�Z����ƁA��l���l�O����Z��㖜�h���i��㎵�㉭�l�Z�Z���l����~�j�ƂȂ�B

�@��������l�ЂƂ肪�x�����������x�����͑S�����v���Ă��Z�Z�Z�~���x�ł���B

�@�������A�x���������͍��x�������ւƂ��ꍞ��ł���B

�@��ꎟ���E����̃h�C�c�ƑΏƓI�ɁA���{�͔����̕��S�ɂ��������ƂȂ��A�W�A�ւ̐푈�������I�����Ƃ����邾�낤�B

�@����������o�ϋ��͋ǂ�

�@��㔅�����͐푈�ٔ��ƂƂ��ɁA�s�퍑���{�̑傫�ȉۑ�ł������B

�@���l�ܔN��ɊO����b�̊ē��Ɂu�������c��v���ݒu����A���N�㌎�̊t�c����ŁA�O���Ȃ̏I��A�����������ǂɔ�������݂��邱�Ƃ����肵�Ă���B

�@���������f�g�p�Ƃ̘A���ɂ�����A���̎��{�Ɩ���^�c���ꌳ�������B

�@�������c���{���������肵�A���������e�n���̏I��A���������ɒʒ�����ƂƂ��ɁA�W�e�Ȓ��ɒʕA��������o��@�ւɒʒ�����Ƃ����d�g�݂ł���B

�@�f�g�p�o���ɂ��ƂÂ��āA�q��@�A�Ր��\�[�_�A���_�A�H��@�B�A���D�A���ԕ���ȂNJe�H�ƕ���ɂ����锅���w�肪�s��ꂽ�B

�@�l���N�����ɂ́A�����Ɩ��̏����@�\����������A�������c��p�~���ꂽ�B

�@�����āA�o�ψ���{�����ق̂��ƂɁA�����������c��A�n���������c��A�s���{���������c�������A�i�����[���ݔ����P���߁v�i���a���N������A���ߑ�O�ꔪ���j�ɂ��ƂÂ��āA���Ԕ����̂��߂ɍH��Ȃǂ̓P����Ƃɂ����邱�ƂɂȂ����B

�@�l���N�ɂ͓��t������b�̂��Ƃɔ��������ݒu�����i�u�������Վ��ݒu�@�v���a��O�N�ꌎ�O������z�A���N����{�s�j�A�������������{�Ɋւ����ƐӔC�����̎��������␄�i�Ȃǂ��s���Ă����B

�@���̂悤�ɁA���l��N�܌��ɒ��Ԕ����̎旧�Ă����~�����܂ł̔������́A���{����̒��Ԕ��������̋@�B�E�H��Ȃǂ̓P���������ȋƖ��������B

�@���a�����̔������́A�Ԃ̊O�����ɂ�鐶�Y���ƖȂǂɂ��x���Ɉڂ��Ă����B

�@�r���}���������܂������܌ܔN�ɂ́A�O���ȃA�W�A�ǂɗՎ������A�������u���ꂽ�B

�@���ꂪ���N�����A�A�W�A�ǔ������ɏ��i���Ă���B

�@�u�Z�Z�N��̂Ȃ�����܂ŁA�A�W�A�O���̒��S�͔����ƙÔ����̋���̒����Ɨ��s�ɂ�����Ă����v�ƕ]�����قǁA���������A�W�A�O���̒��ɂȂ��Ă����B

�@���̔��������Z�l�N�ɔ��W�I�ɉ������A�o�ϋ��͋��i�Z��N�Ɍo�ϋ��͕��i�܋�N�l���ݒu�j����ǂɊi�グ����Ă����j�ɋz������Ă������̂ł���B

�@���������o�ϋ��͋ǂz������Ă����Ƃ����s���@�\�̕ϑJ���A�����Ƃ͉��������̂���@���ɕ����B

�@���{�̂n�c�`�́A�����ƙÔ�������o�������B�A�����J�̋ɓ��헪�̒��ŁA�{���A���K�Ŏx�����ׂ����������Y����̌`�ɂȂ��Ă������̂ł���B

28

�@��Q�҂���ɂ���ׂ����������H��⋴��z�e���Ɏp��ς��A�������A���̍H��������͓̂��{��Ƃł���B

�@���{�l�Z�p�҂��T�[�r�X�����^���A���{�̍H��ʼn��H���ꂽ�@�B�Ȃǂ����荑�ɑ���o����Ă������B

�@�������āA�����͓��{�o�ς̕����ɂȂ��邪�A�����ɁA���{�̓A�����J�̋ɓ��헪�̂��Ƃŏd�v�Ȗ������ւ킳�ꂽ�B

�@���a���ɒ�������ɁA���Ĉ��S�ۏ����ꂽ�B���{�̌o�ϕ����ɏd�_���������L���ȃA�W�A�����ƃA�����J�R�̒����E����̕����́A���̒��ł̐����{�̘g�g�݂Ƃ����R�C���̗��\�ł���B

�@��Z�N��ɓ����ė��̕���̒��ŁA�悤�₭���̂悤�Ȑ��̘g�g�݂��₢�����ꂽ�B

�@�A�W�A�̐l�X�́A���炽�߂āu�x�����\�́v�ɉ�������������{�ɋ��߂��̂ł���B

�@�A�W�A����̐��⏞�v���̓������傫�Ȃ��˂�ƂȂ�A��Q�҂����Ă����푈�̋L�������n�߂Ă����i13�j�B

�@�@�@3�@���{�̂n�c�`�̌܌��� top

�@���{�̂n�c�`���n�܂��Č܁Z�N�A����͂ǂ̂悤�ȍ\���łȂ���Ă����̂��낤���B

�@����ƂƂ��ɗ��O��\�����ϑJ���Ƃ��Ă��Ă��邪�A���悻���̌܂̌����̂��Ƃōs���Ă����ƌ�����B

�@�@�Εċ���

�@�O�߂ł݂��悤�ɁA���{�̐��O�����̂��A�����J�̊O�𐭍�ւ̋����A�����Ɨ����Ȍ��t�Ō����ΒǏ]�p���ɂ���B

�@�����̉������ɂ���n�c�`�ɂ��Ă��������Ƃ�������B

�@�Ƃ��낪�A�n�c�`��\�ʓI�Ɏ��d���Ă����O���Ȃ́A�A�����J�̘g�g�݂̒��œ��{�̑Γr�㍑����Ƃn�c�`������ɂ�������炸�A���̃z���l�������̑O�Ŗ��m�Ɍ�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B

�@�u�A�����J�̐��E����ɋ������邽�߁v�ł́A�o���҂ł��鍑�����\���ɔ[���������Ȃ�����ł���B

�@�A�����ƈ�̉��i�������䂿�Ⴍ�j�Ɠ��{�̐����ւ̗��p

�@���{�I�\���Ƃ��āu�����Ƃ̖����v�Ȃ����u�������x�z�\���v��������B

�@�n�c�`���A�����Ƃ̎O�ʈ�̑̐��Ŏ��s����Ă����B

�@�����Ƃ̖����́A���{�̌o�ϐ������O�҂̋��͂Ő����Ƃ��邽�߂̍\���ł���B

�@���̔w��ɂ͂Ƃ�킯�A�G���[�g�����̐��U���v�ő剻�Ƃ����v�Z������B

�@�����A�u�����Ɩ����̓��{������Ђ̂��߁v�̂n�c�`�ł́A�����ւ̐����ޗ��Ƃ��Ă͔������Ȃ��B

�@�n�c�`�͎����I�ɂ́A���Ԋ���i�Ƃ��ɃR���T���^���g��Ђ⏤�Ёj�̗\���I�ȃv���t�@�C�i�Č����@�j����n�܂�A���{�Ǝ�捑�o���̊����ɂ���Čv��̎�������Ƃ����Ԋ�Ƃ������݂Ȃ���A�����Ƃ��������Ȃǂʼn�����A���ЁA���[�J�[�A�[�l�R�������{�ɂ������B

�@�������A�����Ƃ��d�G���Ƃ�����A�Ǝ҂��k���ȂǕs���s�ׂ����Ȃ�������A�O�҂ɂ��n�c�`���s�̐�����邱�Ƃ͂ނ��������B

�@�������A�����Ɩ����\���͔ᔻ�ɂ��炳���Ȃ��ŁA����Ȃ�̕ω����Ƃ��Ă������Ƃ������ł��낤�B

30

�@�B���݈ˑ��W�̔F��

�@�ΕĒǏ]�A�����ƞO���ł́A������������ɂ����B

�@�n�c�`��j�����N�ɐ��肳���ȑO�̉������O�ɂ́A�u�l����`�v�ƕ���ŁA�u���݈ˑ��W�̔F���v�Ƃ����������傫���咣����Ă����i�������邪�j�B

�@���{���抪�����X���L���ŕ��a�ɂȂ�Ȃ�������A���{�̔ɉh�����a���Ȃ��Ƃ����������B

�@����͂���Ő������B�@�������A�n�c�`�������ɐ�������ɂ́A�܂������ɂ��s�\���ł���B

�@�C�l����`

�@�����ɃJ�l�S����������Ƃ��傫�ȗ����ɐl����`������B

�@�n�����҂Ɏ菕������Ƃ�����`�����ɁA���ʐ��Ĕ�����l�͏��Ȃ��B

�@�n�c�`�ɐl����`�I�Ȕz�����Ȃ��ƌ�������͂Ȃ����A���ꂪ��ԑ傫�ȓ��@�ł���Ƃ͌����Ȃ��B

�@����͂n�c�`�̓��e������Ζ��炩�ł���B�C���t���d���̂n�c�`���A�o�ϐ�����������Ƃ����ʂł͐l����`�ƌ����Ȃ��͂Ȃ���������Ȃ��B

�@�������A���ɋQ���������̐l�X��O�ɁA���Ƃ��G�W�v�g�̃J�C���ŃI�x���E�n�E�X�����X�Ƃ����Ă����̂́A�ǂ����Ă��l����`�Ƃ͂������ꂷ���Ă���B

�@�D�v����`

�@�u����̍����]��ł���v�Ƃ��������́A�s���̂悢��`�����ɂȂ�B

�@�u�n�������荑����̗v���ł��v�Ƃ����̂ł���B

�@����́A����Ȃ�̐��������ɂȂ��Ă����B

�@�������A�v���̒����������I�ɓ��{�̃R���T���^���g��Ђɂ���Ă�����ꍇ����������B

�@�v����`�́A�����������⍑��ɐ�������ۂ̌����Ƃ��Ďg���Ă����B

�@�܂��A�S�l���i�؍��j��}���R�X�i�t�B���s���j��X�n���g�i�C���h�l�V�A�j�ȂǓƍّ̐��̎w���҂ɑ�\����鍑�̏ꍇ�A�v����`�����ł͂��܂���Ȃ���肪����B

�@���E�̎�������A�v�掩�̂��{���ɍ����I�ȗv�����ǂ����Ƃ�����������B

�@���������ᔻ�ɂ��炳��A�v����`�͂Ȃ������I�ɐ����������班�����������A���܂͑��荑�ւ̐ϋɓI�ȉ���i�����Θb�Ȃǁj���}���Ă���B

�@�@�@4�@�n�c�`�̎����敪�\�\�O��������V�i�V���i���Y������܂�

top

�@�R�����{�E�v�����i14�j�ɎQ�����Č܁Z�N�́��l�N�A�O���Ȃ͏����q�w�n�c�`�܁Z�N�̐��ʂƕ��݁x���o�ł����iURL�ȗ��j�B

�@�����ł́A�n�c�`���l�̎����ɋ敪���ĉ�����Ă���B

�@�@�̐�������

�@�A�v��I�g�[��

�@�B����E���O�[�����i�n�c�`��j���j

�@�C�V���Ȏ���ւ̑Ή��i�V�n�c�`��j�j |

���l�`���Z�N

��㎵���`���N

�����`��Z����N

���O�N�` |

�@���̎����敪�́A���Ԃ�ɊO���ȓI�ȁA�܂�Γ��I�Ȑ����Ƃ��Ă͂��蓾��B

�@�������A���{�̂n�c�`�͂��������L�������A�܂��̌܂̌����ƍ��ۓI�ȕ����̒��Ɉʒu�Â���K�v������B

�@���͈ȉ��̂悤�ɋ敪���Ă݂����B

�@�@�O�����ꔅ���Ƃn�c�`�̕���

�@�A�o�ωv�Nj���

�@�B�n�c�`���x������

�@�C���I���ƐV���Ȃn�c�`�̖͍���

�@�D�V�i�V���i���Y������ |

���l�`�Z���N

���Z��`�����N

��㎵���`��Z�N

�����`��Z�Z�Z�N

��Z�Z��N�` |

�@�O�����F�����Ƃn�c�`�̕����i���l�`�Z���N�j

�@���{�̂n�c�`�́A�������������̈��l�N�Ɏn�܂����B

�@�R�����{�E�v�����ւ̎Q�����n�c�`�̎n�܂�Ƃ���Ă���B

�@���ۂɃR�����{�E�v�����ŋZ�p���C���̎����Ɛ��Ƃ��h�����ꂽ�̂͗��܌ܔN������i�Z�p���͂̊J�n�j�A�\�Z�͎O���l�Z���~�������B

�@�~�؊����J�n���ꂽ�̂��ܔ��N�ł���B

�@�����Ƃ͕ʂɁA�J���{�W�A�A���I�X�A�^�C�A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���A�؍��A�~�N���l�V�A�ɑ��Ė������������i�������j���s��ꂽ�B

�@����͐푈�̔����ɏ�������̂ŁA�n�c�`�̃J�e�S���[�[�Ƃ��Ă̖��������Ƃ͖{���A���i���قȂ�B

�@�����閳���������{�i������̂͘Z���N�̐H�Ɖ����A�Z��N�̈�ʖ����������͂��s���Ă���ł���B

�@�܂�A�Z�Z�N�㖖���߂��ɂn�c�`�̐����ł�������B

�@���̎����́A�n�c�`�ɂƂ��Ă͂܂��O�����Ƃ�����B

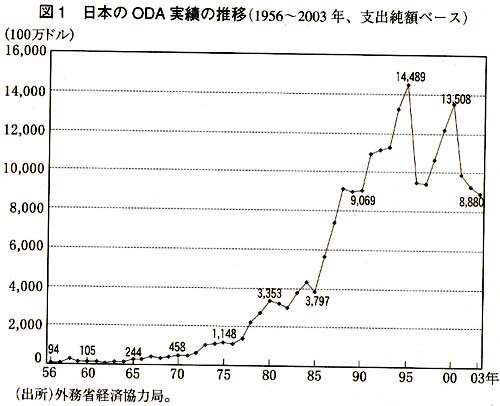

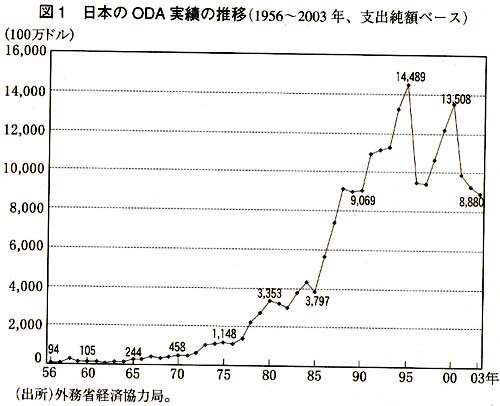

�@�ܘZ�N����Z���N�܂ł̂n�c�`�����i�x�o���z�j�͓�l���l�܁Z�Z���h���A�N���ψ�E�㉭�h���i�Z�������~�j�ɂ����Ȃ��B

�@�����x�����͌܌ܔN�̃r���}����n�܂�A���Z�N�̃t�B���s�����Ō�ɁA���N�Ԃɂ킽���čs��ꂽ�B

�@���x�I�ɂ́A�܂��Z�p�����i�R�����{�E�v�����j���s���ړI�Ōl�N�ɎВc�@�l�A�W�A����A���s�@�ւƂ��ĊC�O�o�ϋ��͊���i�n�d�b�e�j���Z��N�ɔ��������B

�@�����ĘZ��N�ɊC�O�Z�p���͎��ƒc�i�n�s�b�`�j���������A���ۋ��͎��ƒc�i�i�h�b�`�A���l�N�j���o�āA�����̍��ۋ��͋@�\�i�Ɨ��s���@�l�Ƃ��ā��O�N�����j�ƂȂ�B

�@����A�~�؊����s�@�ւƂ��ĘZ��N�ɔ��������C�O�o�ϋ��͊���i�n�d�b�e�j�́A���{�A�o����s�ƍ��̂��Č���N��Z���j�A���݂͍��ۋ��͋�s�ƂȂ��Ă���B

�@�Z�Z�N��̃A�W�A�͌����̎��ゾ�����B�A�����J�\�A�E�����̑Η����傫�ȉe�𗎂Ƃ��������ł���B

�@�A�����J�͘Z�ܔN�̖k���i�k�x�g�i���ւ̔����j���_�@�ɁA�{�i�I�Ƀx�g�i���푈�Ɋ֗^����B�C���h�l�V�A�ł̓X�J���m�����������ɌX���Ă����B

�@����ɌR���ƃC�X���[�����͂����������߁A�����Z�ܔN�ɋ㌎�O�Z���������N����B�X�J���m�����͕��A�X�n���g���R��������D�悵���`�ɂȂ�B

�@�ĉ����͂��̐����Ɍ����ꂷ��B�Z�Z�N�ɃA�W�A�J����s�i�`�c�a�j�Ƃ`�r�d�`�m�i����A�W�A�����A���j���A���{�Ɗ؍��Ƃ̊Ԃɂ͘Z�ܔN�ɓ��؊�{����ꂼ�ꐬ�����A�A�W�A�͎��R��`�w�c�̋��͂ȘA�g���\�z����ׂ��A���̃X�e�b�v�ɕ��ݏo�����Ƃ��Ă����B

�@���{�͍��x�o�ϐ������Ƃ���Ȃ��ŁA�x�g�i���푈���O������������ɑ傫�Ȃ��̂ɂ����B

34

�@�׃g�i���ł̌R�������֘A���i����ĕ��̐H�ׂ鑦�Ȗ˂܂ŁA���N�푈���قǂ̃V�F�A�łȂ��ɂ��Ă��A�o�ɑ傫�ȍv�������A�f�Ս������Z��N�ȍ~�ɍP�퉻���Ă����B

�@�Z��N�i�����͘Z�܁A�Z�Z�N�ɂ��L�^����Ă���j�́A�n�c�`���o�̂�Ƃ肪�ł����N�ł���B

�@���̔N�̂n�c�`���т͎l�E�O�Z���h���A�O�N��œ���ƂȂ����B���O�N�ɂ͈�Z���h�����i��Z�E��ꉭ�h���j�A�C�O���ړ������{�i������B

�@�Z��N�͑�ꎟ�C�O�������R�����u���Ƃ��A�C�O������������n�܂�A����N�ɂ́u�C�O�������N�v�ƌĂ��قǂɂȂ�B

�@���̎����ɂ�������ׂ����̓����́A�A�����J�̃A�W�A���헪�ւ̒ǐ��ł���A����f�����n�c�`�̃A�W�A�d���ł���B

�@�n��ʔz�����݂�ƁA�A�W�A�n��ɂقƂ�ǂ��������Ă���B

�@�Ƃ�킯�d�����ꂽ�̂́A�C���h�l�V�A�Ɗ؍��ł������B |

|

�@�؍��͎O���x��������Łu�����v�i���\�j�ƑΛ�����헪�I�ȍŏd�v�n��ł���B

�@�܂��A�C���h�l�V�A�͓���A�W�A�ő�̍��Ɠ����ɁA���{�ɂƂ��Ă͐Ζ����͂��߂Ƃ���d�v�Ȏ��������n�ł���A�Ζ����[�g����}���b�J�C���A�X���_�C���A�����{�N�C����}���Ă���B

�@�������A���Y�}����ł������X�n���g�����ւ̃e�R����́A����A�W�A�̋��Y����H���~�߂�d�v�헪�������̂ł���B

�@�A�����J�̗��헪�Ƃ̘A�������ɁA���{�̂n�c�`�͂��蓾�Ȃ������B

�@���̃A�W�A�d���̌X�������Z�N�㒆���ȍ~�A���X�ɒቺ���Ă����i�Z��[�W�\3�Q�Ɓj�B

�@������_�w�E���ׂ����Ƃ́A���̎����A�Ƃ��ɔ����Ƃ̗��݂ʼn��E�E���s�̍\�����ł������������Ƃł���B

�@���{�̊����͌����Ȃ����Ă��F�߂�����Ȃ����A�����Ƃ��̌�̂n�c�`���߂��鉘�E�E���s�͂Ȃ��Ό��R�̔閧�ɂȂ��Ă����B

�@���������������������B

�@�����f�ՂƂ��������ȏ��Ђ̃W���J���^���݈��������˓����玁���A�m�g�j�̃e���r�ԑg�ŏ،����Ă����i15�j�B

�@�����f�Ղ͔����Č��Ƃ��āA�W���J���^�̓Ɨ��L�O����T���i�E�f�p�[�g�����Ă���B

�@�����A�X�J���m�哝�̂ɃR�~�b�V�����i�萔���j���x�����̂́u���R�v�ł������B

�@����͎z�̈�Z������{�ŁA�T���i�E�f�p�[�g�̏ꍇ�͎z���Z�Z���h���ɑ���Z�Z���h�����炪�x����ꂽ�Ƃ����B

�@�����f�ՂƎ������J��L���Ă����؉����X�́A���ÑD��Z�ǂ̂�����ǂ������B���̎x�����̃L�b�N�o�b�N�Ƃ��ē����̊ݐM��ɉ��E�^�f�������オ�����̂́A���m�̂��Ƃł���B

36

�@����ł��Njy���ꂽ���A�݂́u�����܂������Ƃ͂������܂���v�Ƌ^�f��ے肵�Ă����i16�j�B

�@�����A�n�c�`�Č��̎ɂ��Ă����l�Ȃ��Ƃ��s��ꂽ���邤�Ɨe�Ղɑz�@�����B

�@�˓����́A���{�͂�������������ʂ��āu�A�W�A�s����m�ۂ��邱�Ƃ��ł����v�Əq�ׂĂ���B

�@�����Ɩ����̔����Ƃn�c�`�̒��ŁA���{�o�ς̃A�W�A�i�o���e�ՂɂȂ����Ƃ�����B

�@�����āA�n�c�`�͉��E���s�������̂̂悤�ɐi�߂�ꂽ�̂ł���B

�@�o�ωv�Nj����i���Z��`�����N�j

�@���Z�N��܂ł̂n�c�`�͔����ƃZ�b�g�ɂȂ�A�o�ϐ����A�Ƃ�킯�����m�ہA��Ƃ̊C�O�i�o�A�s��m�ۂ̓���Ƃ��Ă̈ʒu�Â����Z���ł������B

�@�w�n�c�`�܁Z�N�̐��ʂƕ��݁x�̒��ł��A�����q�ׂ��Ă���B

�@�u���ܔ��N�A���{�̓C���h�ɑ��čŏ��̉~�؊��̋��^���s���A�{�i�I�Ȍo�ϋ��͂��J�n���܂����B

�@����͔����Ƃ�����㏈���̖��Ƃ͊W�Ȃ��s���A���{�������I�ȏ����ł̎������͂��J�n�����Ƃ����Ӗ��ʼn���I�ȈӋ`�������̂ł����B

�@�����A���{�̌o�ςɂƂ��ėA�o�U���͍ŏd�v�ۑ�ł������A�g�^�C�h�̗L�������̋��^�͓��{�̗A�o���i�h�Ƃ������ʂ�����A���Z�Z�N���ʂ��ĐϋɓI�ɋ��^����邱�ƂƂȂ�܂����v�i�g�@�h�͈��p���i17�j�j

�@���̎����A��^�̌o�σC���t�������i�_���A�`�p�A���H�Ȃǁj��A�����ƒ��ڂȎ����J���v���W�F�N�g���ڂɂ��B

�@�C���h�l�V�A�̃A�T�n���J�������i�Z�O�O���~�̎؊��j�A�Ζ��J���v���i�Z��Z���~�̎؊��j�A�k�m�f�J���v���i�ܘZ�Z���~�̎؊��j�Ȃǂ́A���炩�ɓ��{�̂��߂̎����J���n�c�`�ł���B

�@�Ζ���k�m�f�͂قƂ�ǂ��ׂĂ��C�O�Ɉˑ����Ă��邽�߁A���Ԏ����łȂ��n�c�`�ɂ���ĊJ�����A�A���ł���悤�ɂ��Ă����B

�@�A�T�n���J���́A���͔��d���s���A���̓d�͂ŃA���~���B�����鎖�ƂŁA�d�̓R�X�g�̍����ƃA���~�j�E�����Q�ɔY�܂���Ă������{�ɂƂ��ẮA��͂�n�c�`�𗘗p���ċƊE�̗��v���m�ۂ����v���W�F�N�g�Ƃ����悤�i18�j�B

�@�܂��A��^�C���t�����݂́A��捑�̌o�ϊJ���ł���ƂƂ��ɁA���{�ɂƂ��Ă����i�s��̊m�ۂɂȂ�����ʂ������炵���B

�@�O���Ȃ��ʎY�Ȃ�呠�ȁA����ɂ͓��{�̑��ƁA����Ɩ������������}�L�͐����Ƃ��n�c�`��萷�肵�A���{�o�ς̊��͌��Ƃ��Ă����̂ł���B

�@�Εċ����̎p���͕ς��Ȃ����A���Z�N�㏉���ɂ̓A�����J�̌o�ϗ͐��ނ����炩�ɂȂ�B�A�����J�̓x�g�i���푈�́u�x�g�i�����v�i���͂������������B�x�g�i���l�Ɉς˂Ă��܂��Ƃ����Ӗ��j���͂���ƂƂ��ɁA���O�N�ꌎ�ɂ̓x�g�i���a�����肪�������A�ČR�͓P�ނ����B

�@�A�����J�̌R���͂́u�]���v�߂Ă������̂����{���{�ł���B

�@�Z�Z�N�㖖�ɖf�Ս������ɓ]�������{�͖f�ՁA�����A�����i���{�J���������n�c�`�j�́u�O�_�Z�b�g�v��ɁA�����Ԑ��̐������`�r�d�`�m�����ɓ{���̂��Ƃ��i�o���Ă����B�܂��ɁA�������珤���ւ̓]���ł���B���̃p�[�g�i�[���p�����A�}���R�X�A�X�n���g�ɏے������J���ƍِ����ł������B

�@�������A����A�W�A�ł͎���`���l�N�A���{�̏W�����J�Ƃ�������悤�ȓ������b�V���̂Ȃ��ŁA�ɂ킩�ɔ����^��������オ��B

38

�@���̊Ԃɑ�ꎟ�Ζ��V���b�N�����{���P�����B

�@�����^���V���b�N��x�g�i������Ȃǂ������āA���{�̃A�W�A�ւ̂������ɂ́A���T�d�Ŏ����I�Ȏp����������B

�@�����̔������I�Ȏp���Ƃ͈قȂ镵�͋C���A�܂��������ƌ�����B

�@�����N�����ɓ���A�W�A��K�₵�����c���v�́A

�@�@�R���卑�����Ȃ��A

�@�A�S�ƐS�̐G�ꍇ�����ݐM���W��z���A

�@�B�Γ��ȋ��͎҂Ƃ��Ă`�r�d�`�m�Ƌ��͂���A�����q�Ƃ��������镟�c�h�N�g�����\����B

�@�N�A���[�����v���i�}���[�V�A�j�ł̓��{���`�r�d�`�m���������ł́A�`�r�d�`�m�H�Ɖ��v���W�F�N�g�Ɉ�Z���h���̋��o���d������A�����ɃC���h�V�i�����Ƃ̋�����}�邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@�n�c�`���x�������i��㎵���`��Z�N�j

�@�����͊O���Ȃ̋敪�u�v��I�g�[���v�Ƃقڏd�Ȃ荇���B

�@�����N����n�c�`�̌v��I�ȑ��z���}����悤�ɂȂ������Ƃɏے������悤�ɁA���{�̂n�c�`���{�i�����������ł���B

�@���{�͂܂������N�ɁA��ꎟ�����ڕW�Ƃ��Ď����`���Z�N�̎O�N�ԂŎ����N�̎��т�{������ڕW�𗧂āA����Ȍ㒆���ڕW�����i��O�`�㎵�N�j�܂Őݒ肷��B

�@�~�����i�ނȂ��A���̌ܔN�Ԕ{�X�Q�[���͎������Ă����B

�@�����N�Ɉ�l���h���]���������{�̂n�c�`�́A�x�o���z�Ŕ����N�ɋ�ꉭ�h���A����N�ɂ͖��Z���h���ŁA���̔N�ɐ��E��̂n�c�`�卑�ɂȂ�A���N�ɂ͈�Z�Z���h��������ʂ̍��͋�Z�N�������Ăn�n�N�܂ő����j�B

�@�ܔN�Ԃ��Ƃ̗v�ł́A���O�`�����N���ܔ����h���������̂ɑ��A�����`����N����l�l���h���A���O�`�����N����l�㉭�h���A�����`���N���l�Z�O���h���i�\1�j�B

�@�܂��ɁA�ܔN�Ԃłقړ�{���Ɋg�債�Ă������̂ł���B

�@�������Ȃ���A�ʓI�Ȋg���������ŗ�^����킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�����������́u���{������Ёv�Ƃn�c�`�g��͑��ς�炸������ɂ��Ă��邩��ł���B |

|

�@�w�n�c�`�܁Z�N�̐��ʂƕ��݁x�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u���̎����c�c����܂ł̃A�W�A��ӓ|�����߁A�����A�A�t���J�A����āA��m�B�n��̐�߂銄�����������܂������A���Ɉ�㎵�O�N��ꎟ�Ζ��V���b�N���o���������Ƃɂ��A�����n��̏d�v�����F������A���{�̓��n��ɑ��鉇���̊����͈�㎵��N�́Z�E�������玵���N�ɂ͓�l�E�܁��ɒB���܂����v

�@�����n��ւ̔䗦���Ƃ��ɍ��������͎̂����N�Ǝ����N�ł���B

�@�Ζ��m�ۂƂn�c�`���A������̂����Ƃ܂ł͌���Ȃ����A�n�c�`�̃z���l�������B�ꂵ�Ă���B

�@����ȏ�ɖ��Ȃ̂́A�C�����E�C���N�푈�ŃA�����J���C���N���x������ƁA���{�̑C���������͂قƂ�ǃX�g�b�v���A�T�_���E�t�Z�C�������i����N�ɐ����j�̃C���N���n�c�`�Ŏx�����邱�Ƃł���B

�@�Ζ��ق����ƑΕċ������h�b�L���O�����n�c�`�̓T�^���B

40

�@�����n��łn�c�`���������^����Ă����̂̓G�W�v�g�ƃg���R�ł��邪�A����͐Ζ��Ƃ������������ɂ�����A�����J�������Ƃ����ʒu�Â��ł���B

�@�A�W�A�O���Ŗ����c�����ƂɂȂ������c�̌�ɓo�ꂵ���啽���F�́A�o�ωv���S�̊O�����琭���卑�Ƃ��Ă̊O���ւ̓]����i���A�������S�ۏᐭ���������A�u���ŕa�������B

�@���c��啽�̈Ӑ}�́A����Ȃ��ƂɁA���]���N�O�����i���h�E���[�K���̐V���̐��Ɋ����܂�Ă����B

�@�J���{�W�A�ւ̃x�g�i���R�N�U�i�����N��j�A�|���|�g�����̕����i����N�ꌎ�j�A���z

* �R���Փ��i����N��`�O���j�A�c��Ȑ��̓���o�Ȃǂ̎��Ԃ��A�`�r�d�`�m�ْ͋������B*

�����ƃx�g�i��

�@���₩�Ȍo�ϋ��͂Ƃ����@�\�ȏ�ɁA�x�g�i���A�\�A�i����N��A�\�A���A�t�K�j�X�^���ɐN�U�j�̐����I�������̂�������悤�ɂȂ�B

�@���]���͕��c��啽�̈Ӑ}���щz���Đ����헪�����ɓ��ݍ��B

�@���c�Ƒ啽�͐����I�����̒��ɃA�W�A�Ƃ̕��a�����헪�������B�ꂷ�邪�A���]���i����`�����N�j�̏ꍇ�͂��I���ȑΕċ����i���u���j�Ƒ卑�i�V���i���Y��������ł���ƌ����悤�B

�@�������āA�����镴�����Ӎ��������^�C�ɂ����܂ꂽ�i�p�L�X�^���A�z���W�����X�ւ̉������헪�I�ƌ�����B�p�L�X�^���̓A�t�K�j�X�^���́u�e�����v�̑O���A�z���W�����X�́u�e���v�T���f�B�j�X�^�����̃j�J���O�A�̗��ŁA�T���f�B�j�X�^�ɔ�����R���g�����͂̊�n�ł������j�B

�@�t�B���s���k���ɒB����V�[���[���h�q�v����{�i�����Ă����B

�@�A�W�A�̋����I�ȓƍّ̐����Ƃւ̂n�c�`�ɂ�錨������ڗ������B

�@���]�������́A���[�K�������i����`����N�j�A�S�l�������i19�j�i�����`�����N�j�ȂǐV��펞��̔��������Ƌ��������n�c�`��������{����B

�@�؍��ɑ��ẮA���O�N�ꌎ�̖K�؎��ɖ��ꂽ�Ί؎l�Z���h������������B

�@����́u���ۗ��݉����v�Ƃ����A�؍��ł́u���یo���v�ƌĂꂽ�i�㎵�E�㔪�[�W�Q�Ɓj�B

�@�܂��A�X�n���g�����͎��ܔN�ɓ��e�B���[���ɌR���N�U���A���Z�N�ɂ͓��n���C���h�l�V�A�̓y�ɕ�������Ƃ����A�T�_���E�t�Z�C������ɂ�����悤�ȍs�ׂ��͂��炭�B

�@���������̎��́A�A�����J�����{���X�n���g�����ւ̌�������~�߂悤�Ƃ͂��Ȃ������B

�@���������������A���s���Ă����̂��A�َ����Ă��������ł���B

�@����ɁA�}���R�X�����͔��Z�N�ɂ�����s�[�v���E�p���[�ɂ���đœ|����A���̌��ʖc��ȓ��{����̂n�c�`���������o�����i20�j�B

42

�@�n�c�`�̕��s�\�����V���ɂ��炳�ꂽ�ɂ�������炸�A���{�Łu��t���v�ɂȂ����W�҂͒N�����Ȃ��B

�@���̔N�A���킯�K�X���������邩�̂悤�ɁA�i�h�b�`�E���ƃR���T���^���g�Ǝ҂������d�e�^�őߕ߂���A�ٔ��ɂ�����ꂽ�i21�j�B

�@�����a�͉������ꂽ�܂܂ł���B |

�q�������ƒނ�ɋ�����X�n���g�B

���̍��A�C���h�l�V�A�̗ݐύ��͈꒛�~���Ă���

(�ʐ^�F�C���h�l�V�A���剻�x���l�b�g���[�N�j

|

�@���I���ƐV���Ȃn�c�`�̖͍����i�����`��Z�Z�Z�N�j

�@�������̐��̕���́A�n�c�`�̂�����ɑ�ϊv�������炵���B���̗���͌��݂������Ă���B

�@�����Η��̒��ŁA�����Ƃ�킯�A�����J�Ƃ̋����Ȃ����ǐ��ɗ͂𒍂��ł������{�́A�n�c�`�̐���ł��Εċ����������Ƃ��āA���̘g���Łu���{������Ёv�̗��v��Nj����Ă����B

�@�G���Ă����\�A�M�Ⓦ���[���b�p�Љ��`���̕���Ǝ��R��`�s��o�ςւ̈ڍs�A����ɂ͒�����x�g�i���ȂǃA�W�A�����̎��R��`�o�ςւ̈ڍs�́A���R�n�c�`�ɑ傫�ȓ]���𑣂��B

�@�������āA���Љ��`���̎��R��`�s��o�ςւ̈ڍs���x������Ƃ����V�����n�c�`���o�ꂵ���B

�@�����[���b�p�E�����A�W�A�����x�����A����ɊY������B

�@�����ЂƂd�v�ȓ]���̌_�@�ɁA�C���N���܂߂������������B

�@��Z�N�ɃC���N���N�E�F�[�g��N�����A�A�����J�͋��N�ɃC���N���U���A�p�ݐ푈���u�������B

�@�T�_���E�t�Z�C���̂悤�Ȕ��`�I�ŐN���I�ȍ��Ƃ́A�A�����J�ɂƂ��ċ��ЂƂȂ邩�炾�B

�@�N�����̂��̂͂����������ׂ������A�X�n���g�̓��e�B���[���N�������ꂸ�A�T�_���E�t�Z�C���͂Ȃ������̂��B

�@�����炭�����̐Ζ��ɍs�������A�����ł͂���͘_���Ȃ��B

�@���X�T�_���E�t�Z�C�����^���o�[������펞��̎Y�������A����炪��l�������A�p���[�A�b�v�������Ƃ��A�A�����J�͋����Ȃ��Ȃ����̂ł���B

�@�A�����J�͓��{�ɑ��āA���̂��납��u�ڂɌ�����v���ۍv�������߂�悤�ɂȂ�B

�@�o�ϒ��卑�ł���Ȃ���A�A�����J�̐i�߂�u�푈�v�ɑ��ăJ�l�����ł��܂��悤�Ƃ���O���ɁA����������������ł���B

�@���̈�̒����n�c�`���B���{�͘p�ݐ푈�ɍۂ��A�C���N�o�ϋ��͂̓����[�u�ɓ��ݐ�B

�@����ɁA�A�����J����̋����v��������A�u�����v����v�Ƃ��āA�g���R�A�G�W�v�g�A�����_���̕������ӎO�����ɑ��đ��z��Z���h���̂n�c�`�����o�����B

�@�����ЌR�ւ̋��͔�Ƃ��Ă����Z���h�������o���Ă���B

�@�����I�ɂ́A�n�c�`�l�w�j�����N�ɏo���A�����N�ɂ́u�n�c�`��j�v�𐧒肷��ɂ��������i����͊t�c����ŁA�@�I�Ȏ������͂Ȃ��j�B

�@�O���Ȃ́w�n�c�`�܁Z�N�̐��ʂƕ��݁x�Łu�p�ݐ푈�́A�퉇�������g���剻��l���A�R������Ƃ��������h�Ƃn�c�`�Ƃ̊W���������_�@�ƂȂ�܂����v�i�g�@�h�͈��p�ҁj�Əq�ׁA���ꂪ�n�c�`�l�w�j�ɂȂ������Ƃ��Ă���B

�@�����Ăn�c�`��j�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B

�@�u���{�̂n�c�`�̗��j�A���сA�o���A���P�Ȃǂ܂�����ŁA���ۓI�ȉ��������ƂƂ��ɁA���{�̓Ǝ����Ɛϋɐ��������Ē�߂�ꂽ�����̊�{���O�Ƃ��āA�]���̇@�l���I�l���A�A���݈ˑ��W�̔F���ɉ����A�B���̕ۑS�A�C�J���r�㍑�̗����Ɍ����Ă̎����w�͂̎x���A�̎l�_���f���܂����B

�@�܂��A�d�_�n��Ƃ��ăA�W�A���A�d�_���ڂƂ��Ă͊������͂��߂Ƃ���S�n���I�ۑ�ւ̑Ή��Ȃǂ���グ���Ă��܂��B

44

�@���荑�Ƃ̐����Θb�̋����⏗����q�ǂ��ȂǎЉ�I��҂ւ̔z���A�n�x�̍��̐����A�s���E���s�̖h�~�A�����J�̑��i�Ȃǂ���������܂����v

�@���O�̂Ȃ��A�����`��l���ւ̔z���̂Ȃ��A�o�ϊJ���d���Ȃǂ̔ᔻ�ɁA�ꉞ�͉�����`�ɂȂ��Ă���B

�@�������A�n�c�`��j���o�Ă����w�i�ɂ́A�Љ��`�w�c�̕���Ǝ��R��`�s��o�ςւ̈ڍs�A�u�e�����Ɓv�i���̍����������t�ł͂Ȃ��j�ݏo���Ȃ��Ƃ����O���[�o������ւ̎w�j������A���̔w��ɂ̓A�����J�̉e���������B

�@�����A�����}�̊������ł����������Y�����x���K�Ă��A�������ǎ҂Ƃ̂��Ƃ�̒��ł��̈ӂ�����ŁA�������Ɂu���ʂ̍��v�ւ̒E�����Ă��������Ƃ�����A����͂���������B

�@���̌�A�����A�C���h�A�p�L�X�^���̊j�����A�C���N�̑�ʔj��ێ��^�f�A�J���{�W�A�̘a���E�����A���e�B���[���̎匠�A�X�������J�̒n��E���������ȂǓ��{�̂n�c�`�Ƃ��������l�X�Ȗ�肪���X�ɏo�����Ă����B

�@�n�c�`��j���K�������^�p�����Ƃ��Ă͏\���ɋ@�\���Ă��Ȃ����Ƃ��A�ȉ��̂悤�ɖ��炩�ɂȂ����B

�@���Ƃ��u���̕ۑS�v�́A�Ƃ�킯���N�Ƀ��I�f�W���l�C���ōs��ꂽ���A���J����c�i�n���T�~�b�g�j�ɎQ�����Ĉȗ��A���{�̂n�c�`�̒��S�ۑ�̈�Ɉʒu�Â����A�֘A�\�Z�������Ă������B

�@�i�s�h�b�`���i�a�h�b���A���݂͊��K�C�h���C���𐧒肵�Ă���A�]���^�̊����̎��ɂ����J���ɂ͎����߂ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ͎����ł���B

�@�����A���v���W�F�N�g�Ƃ��Ď��ۂɍs���Ă�����e����������ƁA�u���Z���v�ւ̎x�o�������Ƃ͂����A���Ԃ͏㐅���E�_�����݁A�p���������Ȃǂł���B

�@�㐅�����݂͐����̉����A���Z�����P�ɂȂ���̂�������Ȃ����A���̐����ł���_���͎��R�j��̂����ɐ��藧���Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@���Ƃ��A�C���h�l�V�A�̃X���E�F�V���́u�E�W�����p���_���㐅���������Ɓv�i��O�N�A���Z���~�j�́A�u�r���r�����ړI�_�����ݎ��Ɓv�i��Z�`���N�j�Ɩ��炩�Ɋ֘A���Ă���B

�@�܂��A�u�X�ѕۑS�v���ڂł́A���т�v�����e�[�V���������Ƃ����v���W�F�N�g������B

�@���Ƃ��n�d�b�e����ܔN�ɏo�������X�}�g���E�p���v�̓A�J�V�A�̐A�і������Ƃ���p���v�H��̌��݂��ړI�������̂����A�n�d�b�e�͂�����u���ۑS���Ɓv�ƌĂ�ł����B

�@�i�a�h�b��i�h�b�`���ʂɊ��z���̃K�C�h���C�����o�����ɂ��Ă��A��Ƃ��s���Ă����m�ނ�G�r�̗A���Ȃǂ�����j�Ă��Ă͌����q���Ȃ��B

�@��Ƃ̊֗^�̊Ď����܂߂��A��葍���I�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����Ƃ킩��ɂ����̂́A�u�J���r�㍑�̗����Ɍ����Ă̎����w�͂̎x���v�Ƃ����u��v�ł���B

�@����͌����Ă݂�A�~�؊��̑����ւٖ̕��̂悤�Ɏg���Ă����A�؊���Ԃ��w�͂������u�ڗ��v�ɂȂ���Ƃ����������B

�@�؍��A�^�C�A�V���K�|�[���A�}���[�V�A�ȂǓ��E����A�W�A�̈ꕔ�̍��́A���x�o�ϐ����ɂ���āA�؊��̕ԍς��ʂ������Ƃ��ł����B

�@�������A���m�̂悤�ɁA�����̓r�㍑�͍��ԍςɋ��X�Ƃ��Ă���B

�@�X�֒����Ȃǂ������Ƃ����؊��̍\�����̂��̂��܂߁A����݂����Ƃ��{���Ɏ����ɂȂ����Ă����̂����ڍׂɌ���ׂ��ł���B

46

�@�V�i�V���i���Y�������i��Z�Z��N�`�j

�@�n�c�`�^�f����荹�����ꂽ��؏@�j�O�c�@�c���ƂƂ��ɁA�ߕ߁E�N�i���ꂽ�O���Ȃ̃��V�A��͊��i���ۏ��Ǖ��͑��ہj�����������D���́A���̒��w���Ƃ�㩁x�i�V���ЁA��Z�Z�ܔN�j�̂Ȃ��ŁA��؋c�����Ȃ��ߕ߂����ɂ܂Ŏ��������ɂ��ďq�ׂĂ���B

�@�������ɂ��A����Y�����́u�n�C�G�N�^�V���R��`���f���v�ɏ���Ă���̂ɁA��؋c���́u�P�C���Y�^�����z���H���v�ɗ����Ă���B

�@���R�����A�����̏d���A��Ґ�̂ĂɂȂ肪���̐V���R��`���f���ł́A��؋c���̂悤�Ȓn���d���͐؎̂Ă���Ƃ����B

�@�܂��A�������͔r�O�I�i�V���i���Y���̖����N���Ă����i��؎��͌����Ĕr�O��`�ł͂Ȃ������Ƃ����j�B

�@�������̌����r�O�I�i�V���i���Y���Ƃ́A�����I�A���Ől�Ԃ��敪���A�����ƍ��Ƃ���̂ƂȂ��āA�ӎv����������̂ł��邩�̂悤�ɂӂ�܂����Ƃł���B

�@�����g�̍s�������Ă���ƁA�V���R��`���f���ɏ��Ȃ���A�r�O�I�i�V���i���Y���̎��H�����Ă���B

�@���ꂪ�Ȃ�����������̂��A���邢�͋����͂��蓾�Ȃ��̂��A�������͓������o���Ă��Ȃ��B

�@�V���R��`���f�������s����Ȃ��A�u���{������Ђ̌쑗�D�c�����I�n�c�`�v����ϊv���Ƃ���̂��ǂ����A��͂�܂������͂͂����茩���Ȃ�

�@�O���Ȃ͓�Z�Z�O�N�����Ɂu�V�n�c�`��j�v�\�����B���E����傫���ω����A���{�̍������������ɂȂ����̂łn�c�`��j�����������Ƃ����̂ł���B

�@��ω��̂����Ƃ��厖�ȓ_�́A�え��A�����J���������e���ɂ����̂��Ƃ����B�������ɁA��K�̓e�����N���Ă���B

�@�����A�A�����J�ɂƂ��Đ[���ȃe���ł������ɂ��Ă��A�ق��̒n��̐l�X�����ꂾ����ω��̊�ɂł���̂��낤���B

�@������_�̍����N���͎����ŁA���{�o�ς��ꂵ���̂ɂȂ��n�c�`�Ȃ̂��Ƃ����^�₪�N���͓̂��R�ł���B

�@���̗��������˂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ��j�������̒ꗬ�ł���B

�@�������A�r�O�I�i�V���i���Y���ƍ��ۋ�����`������肵���A�s���ȑ�j�Ƃ�����B

�@�ǂ����������̂��B��{���O�������Љ��B

�@�u�䂪���n�c�`�̖ړI�́A���ێЉ�̕��a�Ɣ��W�ɍv�����A������g�ʂ��ĉ䂪���̈��S�Ɣɉh�̊m�ۂ����邱�Ƃł���h�v

�@�u�ŋ߁A�������镴����e���͐[���̓x���D�߂Ă���A�������g�\�h���A���a���\�z����ƂƂ��Ɂh�A���剻��l���̕ۏ�𑣐i���A�X�̐l�Ԃ̑�������邱�Ƃ́A���ێЉ�̈���Ɣ��W�ɂƂ��Ă��v�X�d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���v�i�g�@�h�͈��p�ҁj

�@���̈ꌾ�ꂪ�̗v�ł���B�ЂƂ́A�n�c�`�͓��{�̈��S�Ɣɉh�ɍv������Ƃ�������ł���B

�@����荞�܂Ȃ��Ɣ[���ł��Ȃ��u���v�h�v�i�r�O�I�i�V���i���Y���j�̑䓪���������Ƃ�������B

�@�{���́u���v�v�Ƃ������t���琷�荞�܂��\�肾�����炵�����A���ۓI�ᔻ������āA����͍폜�����悤���B

�@�����ЂƂ́A���d�v��������Ȃ����A�n�c�`�a�\�z�i�����̗\�h�A���a�̒蒅�A�����x���Ȃǁj�ɗp����Ƃ����ӎu�ł���B

�@�p�Y���o�ς̕���ƒ������s���́A�E���オ��̂n�c�`�̐L���Ƀu���[�L�������A��E��ꎖ��������ɍ��v�u���̗���ɓ������B

48

�@���������A�Εċ����A�k���N�ɂ����{�l�f�v��蕂���̃l�I�i�V���i���Y���̍��g�Ȃǂ��A�n�c�`�̊����ς�����B

�@����͍��v�u���ւ̌X�Ƃ����ׂ����̂ł���B

�@�u���v�v�ɂ͗l�X�ȉ��߂�����A���������B

�@�����̐����헪�A�Εċ�����`�A���A�d���u���A�����m�ۂ��܂o�ϗ��v�d����`�Ȃǂ����ׂĂł͂Ȃ����낤�B

�@�n�c�`�����o���闧��ɂ́A����ȊO�ɂ��A�n�������A�]���_�A��}����n���̍\���I�ȍ����ȂǁA�l�X�ȗ��ꂪ���蓾��B

�@�n�c�`����ȃi�V���i���Y���̗��ꂩ����{���邱�Ƃ͍��ۓI�ɋ��e����Ȃ��B

�@�Ȃ��A���Z�N���߂ɂȂ��āA���{�n���Z�@�ւ̍ĕ҂��i�݂���B

�@���ۋ��͋�s�̖��͎̂c����̂́A�~�؊��Ɩ��ɂ��Ă͍��ۋ��͋@�\�Ɠ����A���ۋ��Z�Ɩ��ɂ��Ă͈�ɓ�������鐭�{�n���Z�@�ւɋz�����ꂻ���Ȍ`���ł���B

�@�������A�ŏI�����_�͂܂������Ă��Ȃ��B

�@�܂��A�n�c�`���ꌳ������n�c�`���̂悤�ȋ@�ւ̐ݒu�͂Ȃ��͗l�ł���B

�@�@�@5�@�i�V���i���Y������̒E�p�� top

�@�n�c�`���v�l�b�g���[�N�i�n�c�`�|�m�d�s�j�͋��N�ɁA�u�n�c�`���v�Ɍ����Ă̒v����{���{�ɑ��čs�����B

�@�����ł́A�������v�_�ł͂Ȃ��A�n���s���v�̗��ꂩ��n�c�`���s���ׂ����ƒ��Ă���B

�@�u�������ł́A�n�c�`���v���n���K�͂̏��ۑ�ւ̑Ή��Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����ς�����Ԏ��팸���͂����i�Ƃ��Ď��{����Ă���B

�@���{�ɂ����Ă��c��ȍ����Ԏ��̍팸�A������ȍs���@�\�̉��v���i�A���{��ƂȂǂ̖��Ԏ����̗��p�E�x���̊ϓ_����A�n�c�`�������̓������}�ł���B

�@�������́A�n���s���I���v�Ƃ������ꂩ����{�̂n�c�`���v�͂ǂ�����ׂ����ɂ��Ē���B

�@���̑O��Ƃ��āA�������̐ŋ��Ȃǂ����ƂɎx�o�����n�c�`�́A�n������A�n�����̉A�W�F���_�[�A�l���Ȃǂ̒n���I�K�͂̉ۑ�Ɍ����Ċ�^���ׂ��ł���A�����Ė���[�������邽�߂Ɏg���Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��������Ă����v

�@���a��z�����ƂɒN�����͂��Ȃ����낤���A����܂Ŏ����߂Ă��Ȃ����������n�ł̂n�c�`�s�g�͂��Ȃ�̊낤�����B

�@���Ƃ��A���q�����n�c�`�\�Z�̈ꕔ�ŃC���N�ł̐��������s���Ă���B�C���N�͐�n�ł���B

�@�����ɓ��e���l���x���ł���ƌ������낤�ƁA�A�����J�Ƌ��͂��āA�C���N�Ŏx���������s���A�m���ɂ���l�X��G�ɉB

�@�����āA�l���x���ł��낤�ƏP���̊댯���������B����ȏ�Ɏ��q���̑��݂ɂ���āA���{�̂m�f�n�̎x�������Ɏx�Ⴊ������B

�@�n�c�`�͍��Ƃ̈ӎv�ł͂��낤���A���O�́u�����Ă���l�A�n�����l��������v�Ƃ������Ƃɂ������ׂ����낤�B

�@�Z���I�ŋ�襂ȃi�V���i���Y���ɋ��ꂽ�n�c�`�́A���S�Ƃ͌����Ȃ��B

�@���Ƃ̈ӎv�Ǝ������̈ӎv�����v���������ʂ̔ߌ����J�Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@��O�A�R���̑䓪�̂Ȃ��ŁA�l�X�̈ӎu�͓O��I�ɓ��݂ɂ����A�R�̖��d�Ȑ푈���s�ɋ�藧�Ă�ꂽ���Ƃ�Y���킯�ɂ͂����Ȃ��B

50

�@�n�c�`�͂������ɑ傫�ȓ]���_�ɗ����Ă���B�O���[�o�����̍s���A���{�̔r�O�I�i�V���i���Y���̍s�����ǂ��Ȃ邩�����ɂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�n�c�`�͖{���A���ۓI�ȋ�����`�̌����ɗ����˂Ύ��{�ł��Ȃ��B

�@���������E���A�r�O�I�ȃi�V���i���Y���Ŏ��{���ꂽ��ǂ��Ȃ�̂��B

�@�Ȃ���Ȃ�ɂ��܁Z�N�A���X�̖��_���������Ȃ���A�n�c�`�͕���ł����B

�@���̒��ŁA�R���Ƃ̋��͂ɂ͓��ݍ��܂��ɂ����B

�@���̍Œ���̈�������͓��݉z���Ȃ��̂��A��������鑤�̐l�X�̊肢�ł����邾�낤�B

�i1�j�O���ȁw���O���j�x���E�̓����ЁA��㔪��N�A�l�Z�y�[�W�B

�i2�j�������E�O���ȋ��ҁw�Γ����������W�x��ꊪ�A���܈�N�A��`��l�y�[�W�B

�i3�j�O�f�i2�j�A��Z�`�y�[�W�B���N�u�푈�������ƃA�W�A�v�w��g�u���ߑ���{�ƐA���n8�A�W�A�̗��ƒE�A���n���x��g���X�A����O�N�A��`�O�y�[�W�B

�i4�j�g��m�q�w���䔅���O�����̌����x�������[�A�����N�A���y�[�W�B

�i5�j�O�f�i1�j�A�l�Z�y�[�W�B

�i6�j���W���[�E�f�B�b�O�}���u�Γ��u�a�Ə����̗���v�n�ӏ��v�E�{�������ҁw�T���t�����V�X�R�u�a�x������w�o�ʼn�A��㔪�Z�N�A�Z�`���y�[�W�B

�i7�j�n���[�h�E�a�E�V���[�c�o�[�K�[���A�{��͖�w��̈��l�܁`�ܓ�\�\�����{�����肠�������l�̃A�����J�l�x�����ʐM�ЁA����l�N�A�O��Z�`�O�ꔪ�y�[�W�B

�i8�j�O���ȕҁw�T���[�t�����V�X�R��c�c���^�x�@���܈�N�A�Z��y�[�W�B

�i9�j�O�f�i8�j�A�Z��x�[�W�B

�i10�j�O�f�i8�j�A���l�`��l�܃x�[�W�B

�i11�j�O�f�i8�j�A��`��O�l�y�[�W�B

�i12�j�W�����E�^���[���A��E�Ó��w�g�c�Ƃ��̎���i���j�x�������_�ЁA�����N�A��O�l�`��O�܂[�W�B

�i13�j���⏞�́A���{�̐N���푈�A�A���n�x�z�ɂ���Đ������A�W�A�̐l�X�ɑ���l�⏞���Ӗ�����B

�@���{�̖@�I�E�����I�E�l���I�ȐӔC��Ӎ߂̈Ӗ����ӂ��߂��l�⏞�┅�����ӂ��߂��L���Ӗ��ŁA�p�����Ă���B

�@���{�R�ɂ��A�W�A�ւ̉��Q�̎������݂߁A�푈�ӔC���l���悤�Ƃ���s���^���̒��Ő��܂�A�蒅�����p��ł���B

�i14�j�A�W�A�����m�푈��̓�A�W�A�Ⓦ��A�W�A�̌o�ϊJ���̐��i��ړI�Ƃ����o�ϋ��͋@�\�B

�@���܁Z�N�ꌎ�ɃZ�C�����i���X�������J�j�̎�s�R�����{�i�����j�ŊJ�Â��ꂽ�p�A�M�O����c�ɂ��ݗ������肳��A�܈�N�ɑn�݁B�l�N��Z���Z���A���{�͉������t�c����A�A�����J�̌㉟���āA�R�����{�E�t�����̑�Z���ɐ����������Ƃ��ĎQ�������B

�@���{�͗��܌ܔN���猤�C���̎����A���Ƃ̔h���Ƃ��������{�x�[�X�̋Z�p���͂��J�n����B���������肵����Z���Z���́A�����N���u���ۋ��͂̓��v�ƒ�߂�ꂽ�B

�i15�j�m�g�j�X�y�V�����u�V���[�Y���܁Z�N�A���̎����{�́E�v�����[�O�E�A�W�A�����߂��g��Ղ̑卑�h�v��ܔN�ꌎ������f�B

�i16�j�����m�g�j�X�y�V�����ŕ��f����Ă���B�������̓��{���C���h�l�V�A�W�ɂ��ẮANisihara masaashi,�@The Japanese and Sukarno's Indonesia : Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966, Univ. of Hawaii Press, 1976

�ɏڂ����B

�i17�j�^�C�h�i�Ђ��t���j�̉����͓��{�̋Ǝ҂��_��Ƃ��Ďw�肷�鐧�x�ŁA���{�̋Ǝ҂ɂ��@��ށA���i�A�@���i�̗A�o�ɂȂ���B

�i18�j�A�T�n���J���ɂ��ẮA���ёׁu���ӂ��A���~���i�Ǝl���Z���~�̂��v�i���Ɨm��E���ёוҒ��w���{�l�̕�炵�̂��߂������n�c�`�x�R�����Y�A�����N�A�Z�Z�`�����[�W�j�A����і{�����́A��Z��1�Q�ƁB

52-29

�i19�j�S�l�����哝�̂͋�Z�N��ꌎ�A�ݔC���ɍ�����Ƃ��狐�z�́u�閧�����v������Ă����Ƃ��đ{�����J�n����A��O���ߕ߁B�㎵�N�l���ꎵ���ɑ�@�@�ŁA���B������s���~���Ɋ֗^�����Ƃ��Ď��Y��������B���̌�A���͂ŏo�����A�B�ِ����𑗂��Ă���B

�i20�j��㔪�Z�N�Ƀ}���R�X���������A�}���R�X�̓t�B���s����E�o���ăn���C�ɓ��S�����B�}���R�X�哝�̂��t�B���s�����玝���o���A�n���C�ʼn������ꂽ�����i�}���R�X�����j�̂ق��ɂ��A���h���Q�X�������Ɓ@�E���H�Ȏ����i�~�؊����Ǝ��s���j���s���Ď@�ψ���i�o�b�f�f�j�ɒ�o���������i���h���Q�X�����j�́A���{�̂n�c�`�������Ƀt�B���s���E���{�o���̖��ԋƎ҂ɐH�����ɂ���Ă��邩���A�����I�Ƃ͂����\�I�����B

�i21�j��㔪�Z�N�����ɍ��ۋ��͎��ƒc�i�i�h�b�`�j�E���ƃR���T���^���g��Ж����������d�e�^�őߕ߂���A�N�i���ꂽ�����B�����b�R�����E�W���_�B�n�����E�_���J���v����{�����̎w���ƎґI��ȂǂɊւ��ĕX��}���Ă���������Ƃ̎ӗ�Ƃ��āA���Y���{�����𐿂���������Ђ��猻�����������Ƃ����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |