|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@����

��́@�u�n�c�`�Ƃm�f�n�̃p�[�g�i�[�V�b�v�v�čl�@�@�@�@�@�z�c���a

�@�@�@1�@���J�l���߂�����

top

�@���͓�Z�Z�ܔN�x�́u�m�f�n���k���v�ł���B

�@�u�m�f�n���k���v�Ƃ́A�����N�x�ɃX�^�[�g�����O���Ȃ́u�m�f�n�����������x�����Ɓv�̈�ŁA����ɂ���Ăm�f�n���k�������肵�A���̑��k������������m�f�n�ɑ��ĊO���Ȃ��Ɩ����ϑ����A�ӗ���x�����Ƃ������x���B

�@�����������A�m�f�n�ɑ���l����⏕�ł���B

�@�|�X�^�[��z�[���y�[�W�ȂǂŁu�m�f�n���k���v�̘A��������J���A�u���ۋ��͂Ɋւ��鎿��́A������ւǂ����v�Ɛ�`���Ă��邪�A�d�b��K��Ȃǂɂ�鑊�k�͏��Ȃ��B

�@�u����o�����k�Ȃǂ��s���A�悤�₭���Ɉ�Z�����炢�̑��k������Ƃ����̂��A���̑�����m�f�n�i�����ۂ뎩�R�w�Z�u�V�v�j�̎���B

�@�O���Ȃ���̎����邱�Ƃɂ��Ă͔��̐����������B

�@��́A�č��ɒǏ]�����O�𐭍�ɂ���Đ푈���ł��鍑�Ƃւ̓]����i�߂Ă���u���{���{�̊O���ȁv���玑���Ă����̂��Ƃ��������I�ȃ��x���ł̔��f��₤���́A������́A�ϑ����ƂȂǂ̊O�������ɂǂ̒��x����̂��Ƃ����o�ϓI�ȃ��x���ł̔��f��₤���̂ł���B

�@�������������������ɂ�������炸�A�u�m�f�n���k���v�ƂȂ������R�́A������Ղ̈��肾�B

�@���\�Ɍ����ƁA�u���݂̐��{�Ɛ����I�Ȉӌ��͈قȂ�A���̐���ɂ͔����B�������A���{�̋��͎������̐ŋ��Ȃ̂�����A�����L���Ɏg�����ق��������v�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������m�ɂ͘Z�����{����O���܂Łj���Z���~���̎ӗ�Łu���肷��v�Ƃ����̂��������߂����b�����B

�@���Ƃ��u�̒Ⴂ���Ƃ����������A�m�f�n�Ƃn�c�`�i���{�j�̊W���l����Ƃ��A���́u���J�l�v�i�������琶���鐭���j���߂����肪��{���ƂȂ�B

�@�m�f�n�ɂ��ẮA�u�{���A���{����Ɨ��������݂ł���A�Ǝ��̗��O�ōs�������i1�j�v�Ƃ����悤�ɁA�Ɨ����ɒ��ڂ����ꍇ�������B

�@�������A���̂m�f�n���u�����v�u�J���v�u���ۋ��́v�ƌĂ��̈�Ŋ�������悤�ɂȂ�ƁA�n�c�`�����̈ꕔ���m�f�n���g���₷�����̂ɂ��A�u���ߍׂ����������s�����v�Ƃ����咣���o�Ă���B

�@�O���Ȃ��͂��߂Ƃ���Ȓ�����Z�N��ɓ����āu�m�f�n�Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v�v���������A�m�f�n�Ƃ̒�����c�����悤�ɂȂ�A�u�m�f�n���k���v��u�m�f�n���ƕ⏕���v�Ȃǂ̎x����𑝂₵�Ă���B

�@���́A�u�Ɨ����v�Ɓu�p�[�g�i�[�V�b�v�v�Ƃ����قȂ����x�N�g�����ǂ�����ċ߂Â��Ă����̂��A�m�f�n�̗��ꂩ�猾���ƁA�u�Ɨ����v���ǂ�����ĕێ����Ă����̂��Ƃ����_�ɂ���B�O���Ȃ́A�m�f�n�x�������闝�R�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B

�@�u�m�f�n�ɂ�鍑�ۋ��͊����́A�r�㍑�̒n��Љ�E�Z���ɖ����������̍����x���ɑ��邫�߂ׂ̍��������̎��{��ً}�l���x�������Őv���E�_��ȑΉ����\�ł���Ƃ����_�ŁA���ێЉ�ɂ����ċɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B�i�����j

�@�������j�Ɗm�������g�D��ՂɎx�����A�L�x�ȓr�㍑�x���̌o����L���鉢�ď����̂m�f�n�Ɣ�r����ƁA�䂪���̂m�f�n�ɂ�鍑�ۋ��͊����́A�܂��܂��g�[�E���������]�n�͑傫���ƍl�����܂��B

158

�@���{�Ƃ��ẮA�J�����͎��Ƃ�ً}�l���x�������Ȃǂɂm�f�n���ϋɓI�ɉ����Ă�����悤�A�m�f�n�̕����鏔�ۑ��m�f�n�ɂƂ��Ă̗����ɂ��z�����A�m�f�n�x����̏[���E���l����A�m�f�n�������������Ƃ̎��{�Ɉ��������w�߂Ă������Ƃ��d�v�ł���ƍl���Ă��܂��i2�j�v

�@���b�Z�[�W�͖��m�ł���B�O���Ȃ͍��ە���Ŋ��鉢�ď����̂悤�Ȃm�f�n�����߂Ă���A�m�f�n�̊������u�g�[�E�����v���A����ɂӂ��킵���m�f�n����Ă邽�߂Ɏx������A�Ƃ����̂��B

�@�܂�A�Γ��ȁu�p�[�g�i�[�v�ł͂Ȃ��A�O���Ȃ̃j�[�Y�ɂ������u���͒c�́v�����߂��Ă���B

�@���̃��b�Z�[�W���ǂ��܂Ŏ��o���āA�n�c�`�������g�����Ƃ��Ă���̂��A�n�c�`���ǂ��ς��悤�Ƃ��Ă���̂��B���ꂪ�m�f�n�ɖ���Ă���̂ł���B

�@�m�f�n�Ƃn�c�`�i�Ƃ��̎��{�@�ցj�͕s�v�c�ȊW���B

�@�����Ƃ��u�J���r�㍑�̉����v��ړI�ɂ��Ă���B

�@�J�������ψ����i�c�`�b�j�ɂ��n�c�`�̒�`�ł́u�J���r�㍑�̌o�ϊJ���╟���̌���Ɋ�^���邱�Ƃ��傽��ړI�Ƃ���v�����ł���Ɩ��m�ɏq�ׂ��Ă���B

�@�m�f�n�ɂ��Ė��m�Ȓ�`�͂Ȃ����A�u�J�����́E���ۋ��͂Ɏ��g�ޔ�c���̎s���g�D�v���u�m�f�n�v�ƌĂԂ��Ƃ��蒅���n�߂Ă����i3�j�B

�@��������A�O���i�n�d�b�c�������j���玑����Z�\�A�m���A�l�ނȂǂ���������Łu�r�㍑�v�ɉ������Ƃ����_�ł́A����߂āu�[�ցv�I�ȑ��݂��B

�@�����炭�B��̈Ⴂ�́A�n�c�`�����Ƃ̈ӎv�f�����Ȃ���u�����v����̂ɑ��A�m�f�n�̑����́u�����o�v�Ɂu�����v���Ă���_�ɂ���̂��낤�B

�@�����ł́A�����Ɛ��c�Ƃ�����̑��ʂ���A�m�f�n�Ƃn�c�`�́u�p�[�g�i�[�V�b�v�v�ƌĂ��W�ɂ��čl���Ă��������B

�@���ɁA�ȉ��̓�_�ɂ��Č������Ă����B

�@�@�m�f�n���n�c�`�Ɋւ��鐭�c�ɎQ������悤�ɂȂ��āA�n�c�`���ǂ��ς�����̂��B

�@�A�m�f�n�̎Љ�I�e���͂��傫���Ȃ�A���ۋ��͂ɂ�����m�f�n�̓Ǝ����������ł��Ȃ��Ȃ��Ă�������A�n�c�`�����Ȃǂ̌��I�������m�f�n�ɋ��^�����悤�ɂȂ����̂��A���邢�͂m�f�n�����Ƃ̉����헪�ɓ������邽�߂́u�x���v�Ȃ̂��B

�@�@�@2�@�J�����͂ɂ�����m�f�n�Ƃn�c�`�|�p�[�g�i�[�V�b�v�Ɛ���

top

|

�@�J�����͂ɂ�����m�f�n�̖����������ɑ傫���Ȃ��Ă��邩���A�܂��m�F���Ă������B

�@�c�`�b�̓��v�́A�u�r�㍑�ւ̎����̗���v�̒��ɁA�n�c�`��u���̑��̌��I�����v�A���ړ����Ȃǂƕ���ŁA�u�m�f�n�ɂ�鑡�^�v�i�s������̊�t�Ȃǂɂ�鎩�Ȏ����j�������Ă���B

�@���̊z����Z�N�ɂ͌܋㉭�h���������̂ɑ��A���O�N�ɂ͈�l�܉��h���Ɠ�E�ܔ{�ɑ����Ă����i�\1�Q�Ɓj�B

�@��Z�N��A���������{�̑������n�c�`���������炷�Ȃ��ŁA�m�f�n�ɂ�鑡�^�����������Ă������Ƃɒ��ڂ���K�v������B

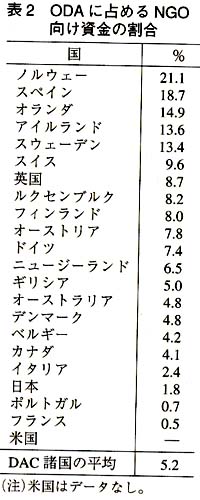

�@�������A���{������ƁA�����������i�f�m�h�j�ɑ���m�f�n�̑��^�䗦�́��E���ꁓ�i�Z��`�Z�O�N�j�ƁA�I�[�X�g�����A�i�Z�E�Z�����j�A�m���E�F�[�i�Z�E�ꁓ�j�A�č��i�Z�E���Z���j�A�����Ăc�`�b�����̕��ϒl�i�Z�E���O���j�Ɣ�ׂĒႢ�B |

|

160

�@������d�v�Ȃ̂́A�m�f�n�ɒ����n�c�`�����̊����̑��傾�B

�@�\2�́A�n�c�`�ɐ�߂�m�f�n���������̔䗦�����������̂����A�m���E�F�[�A�X�y�C���A�I�����_�Ȃǂ̍����A�m�f�n�ɑ��č����䗦�̂n�c�`���������^���Ă���B

�@����ɑ��āA�t�����X�Ɠ��{�A�|���g�K���̔䗦�͂��Ȃ�Ⴂ�B

�@���{�ɂЂ����Č����ƁA�m�f�n�̎��Ȏ����i�s���ɂ���t�j�ɂ�鉇�����A�n�c�`�������m�f�n�ɗ����čs���������A���̉��������Ɣ�ׂĂ܂��Ⴂ�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������́A�Z�ܔN���琭�{���n�c�`�������m�f�n�ɗ����u�����������������v���̗p���Ă���I�����_�̗���Љ�A�Ƃ͂����Ă����{�́u���m�̂悤�Ȗ����`�����Â��Ă��Ȃ��������ɁA�i���{���n�c�`�����𗬂����Ƃ��ɂ́j���{�̃R���g���[�����뜜�����v�i�J�b�R���͈��p�ҁj�A�u�����ƕ��L���s���̎x����Ղ����Ȃ���A���{�̉����̉������ɂȂ肩�˂Ȃ��i4�j�v�Əq�ׂ��B

�@�O���Ȃ���m�f�n�ɑ��銈���������n�܂�������̏���̎w�E���A�m�f�n�ɑ���n�c�`�������g�債�Ă������܁A������x�l���Ă݂�K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�m�f�n�ɂn�c�`�����������Ɨ����ׂ����Ƃ����咣�ɂ́A�傫�������ē�̍���������B

�@��́A�n�c�`�Ƃm�f�n�͕⊮�I�ȊW���ƍl���A���̍����x���ӂƂ���m�f�n�̉������n�c�`�ɂ���Ďx�����邱�Ƃ����{�̂n�c�`������Ɋ��͂�����̂ɂ���Ƃ������̂��i5�j�B

�@������́A�m�f�n�����Ƃ��玩�R�Ȏs���Љ�̒S����ł��邱�Ƃ��d�����A�m�f�n�ւ̎x���̑��傪�n�c�`�̍��{�I���v�ɂȂ���A���{�̍��ۋ��͂𑽗l�ɂ���Ƃ������̂ł���B

�@�O�҂����Ƃɂ�鉇����O��Ƃ��A��҂��s���ɂ�鉇����O��Ƃ��Ă���Ƃ����̂��A���{�I�ȈႢ���B

�@���O���x���ł͑傫���ӌ����Ⴄ���A���҂ɋ��ʂ��Ă���_�������i6�j�B

�@����́A�m�f�n�ɂ�鉇���͏��ƃy�[�X�i�܂薯�Ԋ�Ɓj�̉���������R�X�g�ł����Ƃ����_���B

�@���{�i�O���ȁj���炷��A�n�c�`�\�Z�����炳��Ă��钆�ŁA��R�X�g�Łu���ʓI�ȉ����v���s���A�������u�����v�Ƃ̂Ȃ��肪����m�f�n�ɒ��ڂ���͓̂��R�̘_���ł���B

162

�@�m�f�n�̑����A�]���̂n�c�`�v���W�F�N�g�ɔᔻ�I�ŁA���������̂ق����u�ŋ��ʌ������Ȃ��v�u���ʓI�ȉ����v���ł���ƍl���Ă���B

�@�m�f�n�����A

�@�@�g�D�̂������d���̐i�ߕ����_��ŁA�������錻�n�̏ɑΉ��ł���A

�@�A�X�^�b�t���r�㍑�̏Z���̈ӌ����\���ɕ����ăv���W�F�N�g���s���A

�@�B���{�W�҂��s���Ȃ����u�n�Ńv���W�F�N�g���s���A

�@�C�]���̂n�c�`�̔��z�ɂ͂Ȃ��u�����\�ȁv�u�n��̎����v�ɂȂ���v���W�F�N�g�����{����A

�@�Ȃǂ̗��_�����Ă����A�u�n�c�`�͂悭�Ȃ�v�ƍl����悤�ɂȂ����B

�@�������ċ�Z�N��ɓ����āA�n�c�`����̎����������g�債�A�u�m�f�n�x����̑��l���v���i�B

�@���̒��ŁA�����̍��ۋ��͂m�f�n�ƊO���Ȃ́u�n�c�`���悭����v�Ƃ����ڕW�����L����悤�ɂȂ�A�����́u���_�I��̐��v�����肠���A�u�p�[�g�i�[�V�b�v�v��u�����v�Ƃ������t���蒅���Ă������̂ł͂Ȃ����ƁA���͍l���Ă���B

�@������������̒��ł́A���䂪�����������u���{�̃R���g���[���v�Ƃ������́A�������ɐ��ʂ���c�_����Ȃ��Ȃ�B

�@�m�f�n��m�o�n�Ȃǁu�s���Љ�v�̑䓪���y�������u�Â��l���v���Ƃ������ƂɂȂ��Ă������B

�@�������A���䂪��N�����u�����`�v�Ƃ������́A���{�����łȂ��A�O���[�o���ȃ��x���ŁA���܂��炽�߂Ė��ɂȂ��Ă���B

�@���ҏ��H���G�́A�u��E���v�Ȍ�̏��u�O���[�o���E�t�@�V�Y���v�Ɩ��Â��A����͒P��e�����ł���č������悵�Đ��E�I�K�͂œW�J����V�����t�@�V�Y���ł���A���̋K���́A�u�O���[�o�����ɂȂ��܂Ȃ��o�ϊ����̂ق��A�R���E�x�@����v�z�E���_�A�@���E�����ɂ܂ŋy��ł����i7�j�v�Əq�ׂ�B

�@���R�Ȃ���A�������A���̋K���̑Ώۂł���B

�@�č��ł́Z�O�N�Z���A���ۊJ�����i�t�r�`�h�c�j�̃A���h�����[�E�i�V�I�X�������A�A�t�K�j�X�^����C���N�Ől���������s���č��̂m�f�n�́u�č����{�̈ꕔ��ł���v�Ɣ������A�u���̑ԓx�m�ɂ��Ȃ���A���̂m�f�n���t�r�`�h�c�Ƃ̌_��Ώۂ���͂����A�V���ȃp�[�g�i�[��T���܂ł��Ƃ̋������������v�ƁA�č��̂m�f�n�AInter Actio

�͕��Ă����i8�j�B

�@�u�O���ȂƂ̃p�[�g�i�[�V�b�v�v��D�悵�Ă����悤�Ɍ�������{�̂m�f�n�ɑ��ẮA���������ɒ[�Ȍ`�ŁA�����������铮���͂܂������Ȃ��B

�@�Ƃ͂����A����N�܌��ɂ́A���A�ō̑����ꂽ�u�e�����Y���ɑ��鎑�����^�h�~�Ɋւ��鍑�ۏ��v�̍����@�Ƃ��āu���O�������ړI�̔ƍߍs�ׂ̂��߂̎����̒��̏����Ɋւ���@���i�e�������K���@�j�v�����������B

�@���̖@���ɂ���āA�����I�ȍ��Ƃɒ�R����l�����A���Ƃ��ΐ�Z�����E���������ւ̎x�����A���鍑�����̐l������������c�̂��u�e���c�́v�ƔF�肷��A�u�e���x���v�Ƃ���邱�ƂɂȂ����B

�@�܂��A�����̏W�ߕ��Ƃ��āu���U�v�u�v���v�u���̑��̕��@�v���������A�ǂ�Ȍ`�ł���A�u�e���c�́v�̎������W�߂�A���ꂪ�ƍ߂ƂȂ��Ă��܂��B

�@���ۋ��͂m�f�n�́A���n�̂m�f�n�̋��͂Ȃ��ł͊����ł��Ȃ��B

�@���̂m�f�n�������I�ȗ��R�Łu�e���c�́v���邢�́u�e�����X�g�̊֗^����c�́v�ƔF�肳���A���̒c�̂Ɏ��������Ă������{�̂m�f�n����������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@�u�n�c�`�Ƃm�f�n�̃p�[�g�i�[�\�b�v�v�́A����ŁA���̂悤�Ȃm�f�n�̐؎̂āE�����̉\�����Ȃ���i��ł���B

164

�@�@�@3�@�m�f�n�ւ̎x���`���{�m�f�n�x�������������͂���

top

�@�O���Ȃ́A�u�n�c�`�ɂ����鐭�{�Ƃm�f�n�̃p�t�g�i�[�V�b�v�v��A�g�A�x���A�Θb�Ƃ����O�̃J�e�S���[�ɕ����Ă����i9�j�B

�@�A�g�Ƃ́A�u�O���ȁE�m�f�n�����]���v��W���p���E�v���b�g�t�H�[���̂悤�ȋ������ƁA�x���͂m�f�n���ƕ⏕����m�f�n���k���̂悤�ɂm�f�n�̃v���W�F�N�g��g�D�ւ̎x���i�⏕���j�A�Θb�͂m�f�n�Ƃ̒�����c�ł���B

�@���̕��ނ́A�O���Ȃ̎g���u�p�[�g�i�[�v�Ƃ������t���u���Ɓv�̒�g����Ӗ����A���{�i���Ȃ��Ƃ��O���Ȃ��S������O�𐭍�j���̂��̂̃p�[�g�i�[�ƍl���Ă͂��Ȃ����Ƃ��A�悭�����B

�@�u���̂m�f�n�́A�⏕�����ق����m�f�n�v�u�����͋������Ƃ�����m�f�n�v�ƕ��ނ��A�u�Θb�v�́u�����̘A�g�y�юx�������ʓI�ɐi�߂邽�߁v�u�n�c�`�Ɋւ���{��⎖�Ɩʂ𒆐S�Ƃ��āv�i�O���ȁj�s����̂ł���B

�@��ł�����x�ӂ�邪�A�O���Ȃ��炷��A�m�f�n�́u�A�g�E�x���v���s����̋ƊE�ł���A�m�f�n���u������c�v�ƌĂ�ł���c�_�̏�́A�m�f�n�Ƃ̘A�g�E�x���̂��߂́u�����̏�v�̂悤�Ȉʒu�Ȃ̂ł���B

�@�t�Ɍ����A�u�p�[�g�i�[�V�b�v�v�ɂ���āA�m�f�n���O���ȂƂ́u�A�g�E�������Ɓv�̂��߂́u�ƊE�v�����Ă��������ƂɂȂ�B

�@���܊O���Ȃ́A�m�f�n�ɑ��āu���{�m�f�n�x�������������́v��u�m�f�n���ƕ⏕���v�̂悤�Ȏx�����s���Ă���B

�@���̂����A�u���{�m�f�n�x�������������́v�́A�u���̍������������́v�i�e���̑�g�قɐ\�����A���肳�����̂���j�Ɓu�m�f�n�ً}�����x�������v�i������ЊQ�Ȃǂً̋}���̍��������ɑ��āA��r�I�Z���Ō��肳��鉇���j������N�Ɂu���{�̂m�f�n�v�����̎x���Ɉ�{���������̂��B

�@�m�f�n�J�����͎��Ǝx���A�m�f�n�Z�N�^�[�A�g�x���A�m�f�n�ً}�l���x���A�W���p���E�v���b�g�t�H�[���x���A�m�f�n�������Ǝx���Ȃǂ̎x�����j���[������B

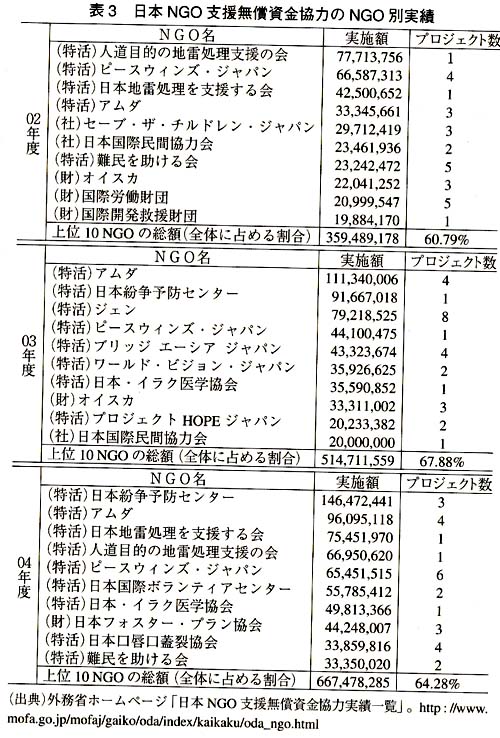

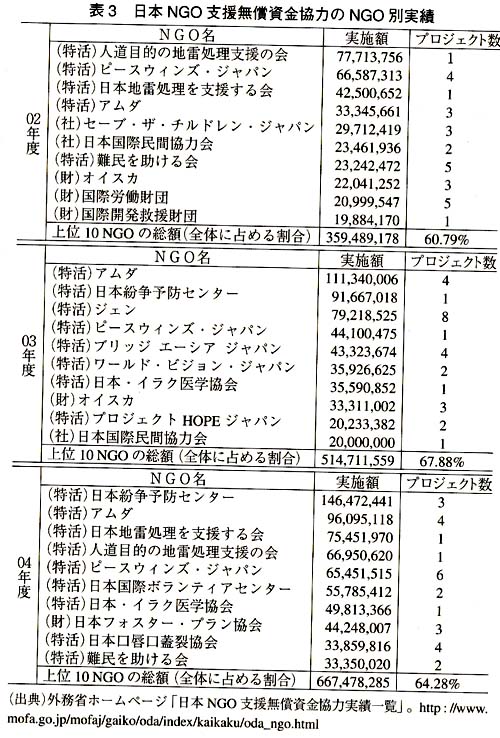

�@���̂����ʂm�f�n�ւ̎x���ɂ��Č��Ă݂悤�i�\3�j�B

�@����N�x���A�t�K�j�X�^���ň�Z�A�J���{�W�A�Ō܂ȂǎO���ŘZ�Z�v���W�F�N�g�A���{�c�͎̂O�Z�m�f�n�B

�@���O�N�x���{�X�j�A�E�w���c�S�r�i�ŘZ�A�r���}�i�~�����}�[�j�Ō܂ȂǓ����ŌܘZ�v���W�F�N�g�A���{�c�͎̂O�l�m�f�n�B

�@���l�N�x���J���{�W�A�Ŏ��A�X�������J�ŘZ�ȂǎO���Ŏ���v���W�F�N�g�A���{�c�͎̂l���m�f�n�B

�@�X�^�[�g���ĎO�N�̒i�K�ŁA���łɃA���_�A�s�[�X�E�B���Y�E�W���p���A���{�����\�h�Z���^�[�A���{�E�C���N��w����ȂǓ���̂m�f�n�ɏW������X�������m�ɂȂ��Ă���B���̂����A�A���_�A�s�[�X�E�B���Y�E�W���p���A���{�����\�h�Z���^�[�́A���N�܉��~�ȏ��i�Z�l�N�x�͓�Z���~�j�̎����������W���p���E�v���b�g�t�H�[���̃����o�[�ł�����B

�@�O���Ȃ̌����u�拭�E��K�͂Ȃm�f�n�v�ւ̎x���Ƃ������������͂����肵�Ă���B

167

�@�������A���̒��ɂ́A��l�͂Ŏ�グ�����{�E�C���N��w����̂悤�ȃR���T���^���g��Ƃ��ݗ������u�m�f�n�v���܂܂�Ă���B

�@���m�f�n�ɂ��n�c�`�����̉ǐ艻���i�ނƓ����ɁA�R���T���^���g��Ƃ̂m�f�n�����i��ł���̂��B |

|

�@�@�@4�@�m�f�n�Ɓu���̊ہv top

�@���ܔN�x����A���̓��{�m�f�n�x�������������͎������g���m�f�n�ɑ��Ď��̂悤�ȏ���������ꂽ�B

�@�u�䂪���n�c�`�̔퉇�����ɂ�����L���̊ϓ_����A���i�̎����㓙�̗��R�̖�������A���^�@�ށE�{�ݓ��ɂ��\�Ȍ���n�c�`�}�[�N���͓��͊��}�[�N��\�����邱�ƂƂ��A���\���̏ꍇ�ɂ͍X�Ɂw���{���{���͓��{��������̉����ł���x���Ƃ��v |

|

�@�m�f�n�ƊO���Ȃ��s���Ă��������c�ŁA���̖�肪�c�_���ꂽ���ǂ����ɂ��Ă̋L�^�͂Ȃ��B

�@�܂��A���́u�n�c�`�}�[�N�E���͊��i�}1�j�̖����v�ɂ��āA�m�f�n�̊Ԃŋc�_������A���{�ɑ��Ĉӌ��������Ƃ��������́A�n�܂������肾�B

168

�@�u�������V�[����\�邱�ƂȂ���A����Ȃɏd�v�Ȗ��ł͂Ȃ��v�Ƃ����C�������A���������炤�m�f�n�ɂ���̂�������Ȃ��B

�@�������A���N�̈�l�܍���Łu���ƍ����@�v���������Ă���A�w�Z���͂��ߗl�X�ȏ�Łu���̊ہE�N����v����������A����ɔ�����l�����ւ̒e�����}�X�R�~�ł��傫����グ���Ă���B

�@���{����u�Ɨ��v���Ă���g�D�ł���m�f�n���A���̖��ɂ��āA���������̊����̓Ǝ����A���Ƃɂ��m�f�n�ɑ���Ǘ��ȂǂƂ������_���甭�����Ȃ��Ƃ����̂́A�m�f�n�������I�ȁu�������v���d������悤�ɂȂ��āA������Љ�̓�����ᔻ�I�Ɍ���͂�Љ��ς��悤�Ƃ���^���̈���ł���Ƃ����ӎ�����܂��Ă��邩��ł͂Ȃ����B

�@�܂��āA���{�̂m�f�n���������Ă���n��̑����ł́A�����āu���̊ہE�N����v��O�ʂɉ������Ăāu����{�鍑�v����̂��A�����ő����̐l�X�̐S�Ɛg�̂������Ȃ݁A����D���Ă����̂ł���B

�@�u�������V�[���v�ł͂��܂���Ȃ��B

�@�����A�W�A�����m�����Z���^�[�i�o�`�q�b�j�̃X�^�b�t�Ƃ��ē��e�B���[���ŋ~���E�����x���v���W�F�N�g�Ɍg����Ă������A���́u���{�m�f�n�x�������������́v�̑O�g�ł���u���̍������������́v�Ɓu�m�f�n�ً}�����x�������v�̎������g�����B

�@�����́u�n�c�`�}�[�N�E���͊��̖����v�Ƃ��������͂Ȃ��������A�O���Ȃ͎������ɂ��n�c�`�}�[�N��z��A���{�̂n�c�`�����ŕ�C�������H�Ȃǂɂ́u���̓��H�͓��{���{�̎����ɂ���ĕ�C����܂����v�Ƃ����\���𗧂ĂĂ����B�������A���������u���̍������������́v�Ō��Ă��u�؍H�̐E�ƌP���Z���^�[�v�ɂn�c�`�}�[�N��\��Ȃ��Ă��A�O�����i��̓I�ɂ͍ݓ��e�B���[�����{��g�فj�͉�������Ȃ������B

�@�������A�����̖��̂Ɂu���{�v�����A�u�\�Ȍ���n�c�`�}�[�N���͓��͊��}�[�N��\�����邱�Ɓv�������Ƃ��Ė��L�����悤�ɂȂ����̂́A���Ԃ�������������ɐi�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B

�@���{�̂m�f�n���A�n�c�`����̎������邽�߂̏W�c����r�����ꂽ���Ȃ���A�u���{���{�̈ꕔ�ł���v���Ƃ�����Ƃ����̂ł���B

�@��ɏЉ���č��̗�Ƃ͈Ⴄ���A�\�t�g�Ȍ`�ł̂m�f�n�ւ́u�����v�ł���B

�@�X�������J�ŋ��������̎x���v���W�F�N�g�����{���Ă���A�W�A�����m�����Z���^�[�i�o�`�q�b�j�́��ܔN�H�A�Ȃ��u�����v����ē��̊ەt���̖X�q��z���Ă��܂����B

�@�o�`�q�b������͂���Ȃ��A�u���̊ۂ̋����v�ɔ����āu���ۋ��͂̌���ɓ��̊ۂ͎�����Ȃ��v�Ƃ����p���m�ɂ��A���{���{�ɓ��������Ă������Ƃ����߂��i�w�I���^�x��Z�Z�Z�N���A�Q�Ɓj�B

�@����ɑ��Ăm�f�n�̑��Ɂu�n�c�`�E���͊��}�[�N�v�ɂ��������A�v���W�F�N�g��n�c�`�����̎g������ς���ق����d�v�ł���A�m�f�n�̏����ɂƂ��Ă͗L�Ӌ`���Ƃ����ӎ�������悤���B

�@�O���Ȃ̌����u�拭�E��K�͂Ȃm�f�n�v�ɁA����i��łȂ��Ă������Ƃ����̂��A�ً}�~���Ȃǂɂ�������m�f�n�̎嗬�ƂȂ�n�߂Ă���B

170

�@���ۋ��͂m�f�n�Z���^�[�i�i�`�m�h�b�j�̋@�֎��w�n���s���x��Z�Z�l�N�Z�����i�l�`��y�[�W�j�ɍڂ��Ă���u�l���x�������Ƃm�f�n�́g���ȐӔC�h���l����v�Ƃ������k��ł́A�m�f�n����ɓ����Y�i�i�`�m�h�b�����j�A�؎R�[�q�i�W�F�������ǒ��j�A�����r�O�i���{���ۃ{�����e�B�A�Z���^�[�����ǒ��j�A�O���Ȃ���R�c���i�o�ϋ��͋ǁj���Q�����Ă���B

�@�u�m�f�n�Ɛ��{�̊W�v�ɂ��Ď��₳�ꂽ�R�c�́A�ƂĂ��X�}�[�g�ɂ��������Ă���B

�@�u���͂������{�̂m�f�n�Ɂw���������܂����x�Ȃ��ė~�����Ǝv���Ă��܂��B

�@���̂��߂ɂ͐��{�Ƃm�f�n�͌��ݓI�Ȕᔻ���������A�ْ��W��ۂ��Ȃ���A�Θb���d�˂Ē��ǂ���������Ǝv���܂��B�i�����j

�@�m�f�n�������Ȃ邱�ƂŁA���{�S�̂������Ȃ�Ǝ��͎v���Ă��܂��v

�@���̔�������`�ŁA�ɓ����u�g���������܂����m�f�n�Ɂh�Ƃ́A���{�̂m�f�n�W�҂ɗ^����ꂽ�ۑ肾�Ǝv���܂��v�Ɣ������Ă���B

�@�܂��؎R�́A�����ؕ�q����E����I���N�̍s�������������Ɣ�ׂāu�v���̂m�f�n�ƃA�}�`���A�̈Ⴂ�ł��ˁv�ƌ����A���{�Ƃ̊W�ɂ��Ắu���{�͎��������A�v���̊��������Ă���c�̂Ƃ��ĔF�߂ĕt�������Ă��������āA�����Ɋւ��Ă݂̂ł͂Ȃ��A�x���S�ʂɊւ��Ă��p�[�g�i�[�Ƃ��Ă̊W�����Ă邱�Ƃ�]�݂܂��v�Əq�ׂĂ���B

�@���������ӎ����A�u�n�c�`�E���͊��}�[�N�v�́u�\�t�g�ȋ����v���m�f�n�̓Ɨ����Ǝv�z�̎��R�ɑ���N�Q�ł���A����ɏ]��Ȃ��m�f�n��r�������i�ƂȂ邱�ƂɁA�ڂ������Ȃ������Ă���B

�@�m�f�n���u�v���̊����v������悤�ɂȂ�A���̔\�͂����邱�ƂŁu���{�Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v�v�����܂��Ă������Ƃ��A�n�c�`���܂߂����{�̊O�𐭍�̒��łǂ������Ӗ������̂��A�m�f�n�̎������Ƃ͉����ɂ��āA�m�f�n���炪������K�v������B

�@�����Z�Y�́A����Z�N�ォ��O�Z�N��ɒ����̐��ŕ�炵�������̉Ƒ��j���Љ�A�u�����̃G�s�\�[�h�͓����푈�̑�ǂɂ͂قƂ�lje�����Ȃ�������������Ȃ��B

�@�������A�{���ɂ������B�푈�Ƃ͂Ȃɂ��v�Ɩ₢�����A�퓬�ɂ�����邱�Ƃ������푈�ł͂Ȃ��ƁA���̂悤�ɏq�ׂ��i10�j�B

�@�u�����l���C������ɓ��邱�Ƃ��ւ���A�����l�̎q�ǂ������ɓ��{�R�������j�����̊ۂ̊��s���������A�����l���k�Ɋw�Z�̏h��Ƃ��āw���璺��x���A�킴�킴�����ɒ����āA����������\�\���������������܂��A����A�����������������A�����푈�̑S�̂��\������d�v�Ȏ��Ԃł���B

�@�푈�Ƃ́A�l�Ԃ̓��̂Ɛ��_�Ƃɉ�������ő�̖\�͂ł��邩��v

�@���{����̂����n��ɁA�Ăсu���̊ہv���L���邱�Ƃɂm�f�n�����͂���̂��A�V�����푈���\������v�f�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�@�@5�@�m�f�n�̐����͉������������̂�

top

�@�n�c�`����̎����������g�債�Ă�������Z�N���ʂ��āA�m�f�n�͂n�c�`�ɊS�����悤�ɂȂ�A�u�n�c�`���v�v�̎�g�݂��L�����Ă������B

�@���̐��ʂ͎�Ƃ��āu�m�f�n�x����̑��l���v�ƂȂ��Č���A�O���ȂȂǂn�c�`�W�Ȓ��Ƃm�f�n�Ƃ̒�����c�����x������Ă����B

172

�@����́A��Z�N��ɋN���������E�I�ȓ����̈ꕔ�ł���B����n���Ȃǐ[��������O���[�o���Ȗ��ɑΉ����A�������̐��E�ɂ����鐳�������������߂ɁA���A�͋�Z�N��ɁA�n�����T�~�b�g�i���N�j�A���E�l����c�i��O�N�j�A���E�l����c�i��l�N�j�A�Љ�J���T�~�b�g�i��ܔN�j�A���E������c�i��ܔN�j�A�l�ԋ��Z��c�i��Z�N�j�ȂLj�A�̑�K�͂ȍ��ۉ�c���J�Â����B

�@����������c�̓����́A�e�����{�⍑�ۋ@�ւɂ�������c�ɕ��s���ēƎ��̂m�f�n�t�H�[�������J����A�����̂m�f�n���Q�����A�����ɉ�c�ɏo�Ȃ���e�����{��\�c�̒��ɂ��A�m�f�n�����o�[�������悤�ɂȂ������Ƃł����i11�j�B

�@�m�f�n�́A��������э��ې����ɂ����鍡�����𐧓x�I�ɕۏ����悤�ɂȂ����B

�@�܂��A���Z�N��㔼����A�u�\�������v���O�����i�r�`�o�j�v�ȂǂŐ��E�e�n�̑��̍����O�g�D��m�f�n���狭���ᔻ����Ă������E��s���A��ܔN�ɃE�H���t�F���\�����ق��A�C���Ă���A�u�p�[�g�i�[�V�b�v�v���L�[�E���[�h�ɂ��ĉ��v��i�߂Ă����B

�@���ɁA�����J�ƎQ���Ɋւ��Ă͐ϋɓI�ȉ��v��i�߂悤�Ƃ����B

�@�����������E�I�ȓ����ɉ����A���{�����ł͋�O�N�Ɏ����}���������痣��A���}�����⎩���E�Љ�E���������̘A���������a������B

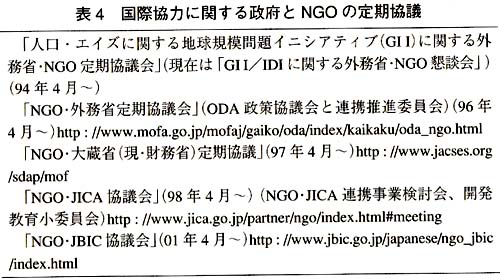

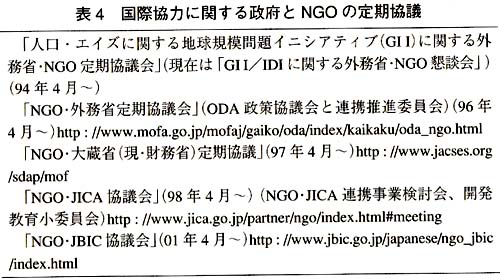

�@�����̑��ɂ��A�u�s���Љ�v�ɑ��Ď����}��������Ƃ͈Ⴄ�Ή������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����������A��Z�N��Ȃ�����A�u���{�Ƃm�f�n�̒�����c�v�����x������Ă����i�\4�Q�Ɓj�B

�@������c�ɐϋɓI�ɂ�������Ă����m�f�n�������o�[�̈�l�ł���_�c�_�j�́A�O���Ȃł͂m�f�n�x����̑��l���A�����Ȃł͑����ԊJ�����Z�@�ւɑ�����{���{�̐���v���Z�X�̊J���Ə��̋��L�A�i�a�h�b�Ȃǂ̃K�C�h���C������ւ̂m�f�n�̎Q���Ȃǂ��A������c�̐��ʂƂ��Ă����Ă���B |

|

�@�����ɉۑ�Ƃ��āA������c�ɂ��������w�̃A�J�E���^�r���e�B�̊m���i��̓I�ɂ͏����J�ƎQ���j�A�m�f�n�����헪�������ƁA���@�{�ւ̓����������w�E�����i12�j�B

�@�������鎞���܂ŁA�_�c�ƈꏏ�Ɂu�n�c�`�����v���邽�߂̎s���E�m�f�n�A�����c���i�n�c�`�A����j�v�i���݂́u�n�c�`���v�l�b�g�v�j�̐��b�l�����A������c�ɂ��o�Ă����̂ŁA���̕]���ɓ�������Ƃ���͑����B

�@�����A�n�c�`���v���߂����m�f�n��s���̉^�����A�u������c�v�Ƃ�����Ɍ��肳��Ă��܂����Ƃ������Ȃ̋C�����������B

�@���ɁA���s�̂n�c�`�ɔᔻ�I�Ȏs����m�f�n�����߂Ă����u�n�c�`��{�@�v��������Ă̎�g�݂��キ�Ȃ��Ă��܂������ƂƁA�u������c�v�Ƃ͑S�����W�ɂ������O����b�́u���I����@�ցv�̓��\�������I�ɂn�c�`����̊�{���������߂Ă����̂ɑ��鎕�~�߂�����Ȃ��������Ƃ́A�傫�Ȕ��ȓ_�ł���B

174

�@���ʂƂ��āA�u������c�v�Ƃ�����́A�m�f�n���n�c�`�Ɋւ��鐭��̌���v���Z�X�ɂ�������Ƃ������A�O���Ȃ��m�f�n�ƃR�~���j�P�[�V�����������A�������������p�ł���l���������������ɂȂ��Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�㎵�N�ɂn�c�`�\�Z�̍팸�����\���ꂽ�Ƃ��A�l�X�ȁu�n�c�`���v�āv���o���ꂽ�B

�@���{�ɂ͂n�c�`��S�����鉇���Ȃ��Ȃ����߁A�����̏Ȓ��i�ȑO�͈ꎵ�Ȓ��ƌ����Ă����j���n�c�`�\�Z�������Ă���B

�@���̂����A�O���ȁA�����ȁA�o�ώY�ƏȂ̉e���͂������Ƃ������B�m�f�n�̒��ɁA���{��Ƃ̗��v�Nj�����ɍl����ʎY���i�����j�ɂ��n�c�`���v���́A�u�n���v��@�@�u�Љ�J������v�ɂ��Ă��z������O���Ȃ̂n�c�`���v�̂ق����܂����Ƃ����C�������������B

�@�O���ȂƂ��Ă��A��Ƃ���̎x�����]�߂Ȃ��ȏ�A�m�f�n�ɂ��x���Ăn�c�`���v�̎哱������낤�Ƃ����v�f���������͂��ł���B

�@���̓y�U�̏�ŁA�u�n�c�`���悭����v�u�n�c�`�̑��z�i�m�f�n�͍��ۍ��ӂł���n�c�`���f�c�o�́Z�E�����ɑ��₷���Ƃ��咣���A�O���Ȃ͂n�c�`�\�Z�̊m�ۂ�D�悵���j�v���m�f�n�ƊO���Ȃɋ��ʖڕW�Ƃ��Đݒ肳�ꂽ�B

�@�������Ăn�c�`���v�Ƃ����Z���I�ȖڕW��D�悷�邱�ƂŁA�m�f�n�̑��́A�������̂��̂����������A�č��̐��E�헪�ɋK�肳�����{�̂n�c�`�̂�����Ȃǂ𐳖ʂ�����ɂł��Ȃ��Ȃ��Ă������B

�@���̈���A���{�̊O�𐭍�Ƃ��Ă̂n�c�`�̐V�����������ɂ��ẮA�O���Ȃ́u�n�c�`���v���k���i��ꎟ�E��j�v�i�㎵�`�Z��N�j�A�u�n�c�`�����헪��c�v�i����N�`�j�A�u�O���ȉ��v�Ɋւ���g�ς����h�v�u�ΊO�W�^�X�N�t�H�[�X�v�u���ە��a���͍��k��v�i��������Z��N�j�Ȃǂ����肷�邱�ƂƂȂ����B

�@�����ŏo���ꂽ�ⓚ�\�́A��������n�c�`���O����i�ƈʒu�Â��A���v�ƌ��т����n�c�`������������̂ł���B

�@���Ƃ��A�u�ΊO�W�^�X�N�t�H�[�X�v�i���{�s�v�E���t���[�Q�^�F�����j�ɂ��u�킪���̂n�c�`�헪�ɂ��āv�i�Z��N�����j�ł́A����ɓ��ݍ���ŁA�u�����ێ����R���������ւ̎x���ȂǁA�]���̊J�����̘͂g�g�݂ł͑Ή��ł��Ȃ����͂��d�v�ɂȂ��Ă��Ă���v�Əq�ׁA�n�c�`��j�ɂ���u�R���I�p�r�ւ̎g�p����v�̉��߂�K�Ȃ��̂Ƃ��邱�Ƃ���Ă���B

�@�u���ە��a���͍��k��v�i���N�����j������N��A�u���ە��a���͂����q���̖{���ƈʒu�Â���v�ƂƂ��ɁA���a�̒蒅�ɌR�����傪�傫�Ȗ������ʂ����悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���������������u�䂪�������ϋɓI�Ɏx�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�悤�ȗ\�Z�̎d�g�݁v�ɂ��Ă̌���������B

�@���̓������i�߂A���{�̂n�c�`�⍑�ۋ��͂́u�G�Ɩ����v����ʂ��A���̈���̑��ɉ������邱�ƂɂȂ�B

�@�����āA���̂Ƃ��ɐ������Ƃ��Ă��鐭�}�⌠�͎҂̈ꎞ�I�Ȑ������f����I�ȍ��v�ɋ������E�����悤�ɂȂ�B

�@�����������āA���O�N�����ɐ��肳�ꂽ�V�n�c�`��j�ł́A�u�䂪���̈��S�Ɣɉh�̊m�ۂɎ����邱�Ɓv���n�c�`�̖ړI�Ƃ��u���a�\�z�v���d�_����ɉ������B

�@�����ŁA���l�N��ꌎ�ɐ��肳�ꂽ�V�h�q��j�ł́A�u���ۍv���v�����q���̖{���Ɩ��Ɂu�i�グ�v�����B

170

�@���{�̍��ۋ��͂̂������傫���ς��邱�������������A�m�f�n�َ͖����Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@���ɁA�n�c�`��j�̉���Ɋւ��ẮA���s�E�����E�D�y�E�����ł́u�O���ȂƂm�f�n�Ƃ̈ӌ�������v���o�āA�m�f�n�̋����ӌ������o����ȂǐϋɓI�ɂ����������i13�j�B

�@�������A���ʂƂ��ĐV�n�c�`��j�ɂm�f�n�̈ӌ��͂قƂ�ǔ��f����Ă��Ȃ��B

�@�n�c�`���v�����߂Ă����m�f�n�i�����܂߂āj�͂��̎����𐳖ʂ���Ƃ߁A���Ȃ���K�v������B

�@�ǂ������_�ɂ����Ă��B

�@�O���ȂƂ́u�ӌ������v�ɖڂ�D���A�Љ��l�X�ɑ��đi����Ƃ����w�͂����Ȃ������A���邢�͂��̔��z���Ȃ������Ƃ����_�A�����āA�u��������v�Ƃ�����Ŏ��Ȗ������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�ɂ����Ăł���B

�@�@�@6�@�ߓn�I�ȑ��݂Ƃ��Ă̂n�c�`�Ƃm�f�n

top

�@�m�f�n�Ƃn�c�`�́u�����v�Ƃ������ʂ̕���ɂ�������Ă���B���̓_�ɂ��Ă̈٘_�͏��Ȃ����낤�B

�@�������A�n�c�`�Ƃm�f�n�ɂ͂�����̋��ʓ_������B��������u�J�����́v�Ƃ�������ł́u�ߓn�I�Ȑ��x�E�g�D�v�ł���A�n�c�`�������Ǝ�荑�̌o�ϓI�i�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɂ͂Ȃ��Ȃ�Ƃ����_�ł���B

�@�u�J�����́v�ɂ����ẮA�n�c�`���m�f�n�����̖ړI���B�����ꂽ�Ƃ��ɂ͏��ł���Ƃ����A����Ύ��Ȕے肷�鑶�݂Ȃ̂ł���B

�@�������A�n�c�`�Ƃm�f�n�̘A�g�E�p�[�g�i�[�V�b�v�Ɋւ���c�_�ł́A���́u���Ȕے肷�鑶�݂Ƃ��Ă̂m�f�n�Ƃn�c�`�v�ɂ��Ęb���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B

�@�n�c�`��m�f�n���Ȃ����A�܂萢�E�ɍL����x�ƕn���݂̕Ǝ��D�̍\�����Ȃ����Ƃ�����������O��ɁA���̂��߂ɉ����Ȃ��ׂ����Ƃ����c�_�͂Ȃ������̂ł���B

�@���̖��ɂ��ēO�ꂵ�čl���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���A�Ǝ��͍l����B

�@�n�c�`���Ȃ������߂ɉ����ł��邩���l���邱�Ƃ́A���{�Ƃ����u�x�߂鍑�v�ɏZ�ތl�Ƃ��ĉ����̌������ǂ��l���邩�Ƃ������Ƃł�����B

�@���Ƃɂ�鉇���Ƃ��Ă̂n�c�`��O��Ƃ����A���E�K�͂ł̕s�������Ȃ������߂ɉ����ł��邩�B

�@�u���E�̕x�߂�҂ɁA�ߏ����̏K�����p�ł���A�����ł��邱�ƁA�������������������҂��]���ɂ��ď���ɂӂ���Ƃ�����d�̑����s�ׂ�Ƃ��Ă��邱�Ɓv�ɋC�Â��i14�j���߂ɉ����Ȃ��ׂ����B

�@���ꂪ�A���������ɋ��߂��Ă���̂ł���B

178

�i1�j�����V���u�n���v���W�F�N�g�j�j�w�s���Q���Ő��E��ς���x�����V���ЁA���㔪�N�A��Z��y�[�W�B

�i2�jURL�ȗ� �i��Z�Z�Z�N����j

�i3�j���ۋ��͂m�f�n�Z���^�[�i�i�`�m�h�b�j�́A�w���ۋ��͂m�f�n�f�B���N�g���[��Z�Z�l�x�ŁA�u�J�����A�l�����A�����A���a���Ȃǒn���I�K�͂̏����ɁA�u�{�v���u��c���v�̗��ꂩ�炻�̉����Ɏ�g�ގs���哱�̍��ۑg�D�y�э����g�D���u�m�f�n�v�Ə̂���̂��A����ʓI�ƂȂ��Ă��܂��v�Əq�ׂĂ���B

�i4�j�������w�s���Ɖ����@�@���܉����ł��邩�x��g�V���A����Z�N�A�Z��[�W�A����y�[�W�B

�i5�j���������咣���������߂���c�_�́u�嗬�v�ɂȂ��Ă���B���̓T�^�Ƃ��āA�n�ӗ��v�E�O�Y�L�j�w�n�c�`�i���{�J�������j�\�\���{�ɉ����ł��邩�x�i�����V���A��Z�Z�O�N�j�̑�l�́A���_���E���������w�y�V�Łz�J�������̌o�ϊw�\�\�u�����̐��E�v�Ɠ��{�̂n�c�`�x�i�L��t�A���㎵�N�j�̑�11�͂�����B

�i6�j�O�f�i�m�ł́A�u�n�c�`�̌܁����m�f�n�Ɂv�ƒ��Ă���B

�i7�j���ҏ��H���G�w�l�Ԉ��S�ۏ�_�����\�\�O���[�o���E�]�t�@�V�Y���ɍR���āx�i���ۏ��@�A��Z�Z�O�N�j��l�͂��Q�ƁB

�i8�jThe Reality of Aid Project, The Reality of Aid 2004, An Indepent Review of Poverty Reduction and Development

Assivtanrp IBON Books �iMnnila�j,Zed Books�iLOndon�j, 2004,p.27.

�i9�j�O�f�i2�j�B

�i10�j�����Z�Y�w�푈�̒��ōl�������Ƃi����Ƒ��̕���x�}�����[�A��Z�Z�ܔN�A����`��O�Z�[�W�B

�i11�j���̎����̍��A��Ƃ����m�f�n�ɂ�銈���́A�k��m�q�w�������l�Ԃ��\�\�O���[�o�����̎��ԂƐV�����Љ�^���x�i�R�����Y�A��Z�Z�O�N�j�̑�l�͂ɏڂ����B

�i12�j�_�c�_�j�u�m�f�n�̐��������͂n�c�`������ǂ��ς����邩�v���ёׁE�������p�Ғ��w�n�c�`���ǂ��ς�������̂��x�R�����Y�A��Z�Z��N�B

�i13�j�n�c�`��j�������v���Z�X�ւ̂m�f�n�̊֗^�ɂ��ẮA�쑺�ŗY�w�n�c�`����̓������Ɛ����ӔC�\�\�J���ꂽ����ߒ��̎����Ɍ����āx�i�u���E�����Љ�v�����Z���^�[Briefing Paper Serience No.18�A��Z�Z�l�N�j���Q�ƁB

�i14�j�_�O���X�[���~�X�u�����v�i�d�I���t�K���O�E�U�b�N�X�ҁA�C���@���E�C���b�`�����A�O�Y��������w�E�g�J���h�̎���\�\����Љ���������L�C���[�h���T�x�����ЁA����Z�N�j�����`�����[�W�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |