|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@����

���́@�n�c�`�ɂ��o�ϗ��v�̊m���@�@�@�@�@�@���q���v

�@�@1�@�u�o�ώ�`�v�̌܁Z�N

top

�@���{�̂n�c�`�́A�A�W�A�����m�푈�̔s�킩�畜���������܁Z�N�㔼�ɃX�^�[�g���A���łɔ����I�̗��j�����B

�@�����{�̌o�ϑ卑���ɕ��������킹�ċ��^�z�͑��債�A��Z�N��ɂ̓A�����J���Đ��E���ʂ̂n�c�`�卑�ƂȂ����B

�@�������A�ʂ̑���Ƃ͗����ɁA���̖ʂł͗l�X�Ȕᔻ�ɂ��炳��Ă����B

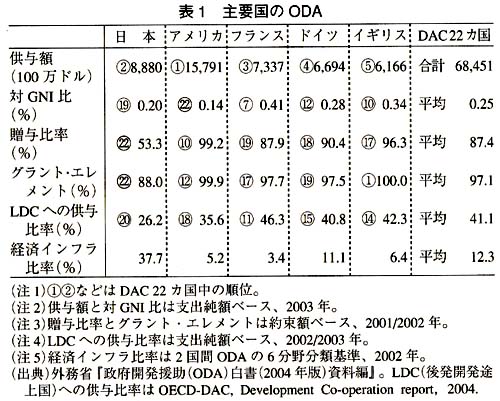

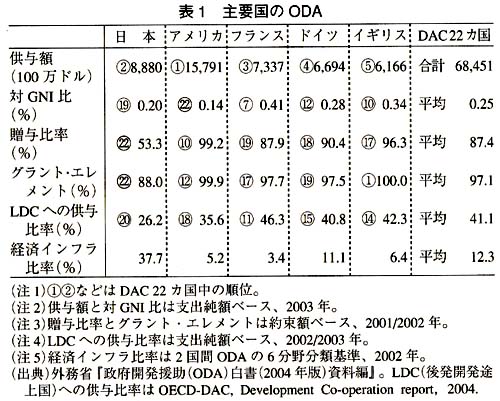

�@����́A���{�̂n�c�`���A���̎�v���^���ɔ�ׁA���Ȃ���قȐ��i�������Ă��邩��ł���B�\1���݂Ă݂悤�B

�@����́A�c�`�b�i�n�d�b�c�J�������ψ���j���哱����܃����ɂ��āA�ŋ߂̂������̎w�W����グ�����̂ł���B

�@���^�z�ł́A���{�͋ߔN�̗\�Z�팸�ɂ�������炸�A�Ȃ����E���ʂ��ێ����Ă���B

�@�������A�f�m�h�i�����������j�ɑ���䗦�ł́A���ۖڕW�́Z�E�������͂邩�ɒႢ�Z�E�ꁓ�A����ʂɂ����Ȃ��B |

|

�@����ɖ��Ȃ̂́A���^�䗦�A�O�����g�E�G�������g�i�����E���u���ԁE�ԍϊ��Ԃɂ���ĎZ�o�����A�����̎��������w�W�j�̒Ⴓ�ł���B

�@�n�c�`�^�Ƒݕt�ɓ����ꍇ�A�����̍��͑啔���^�ɂ��Ăł���B

�@����ɑ��ē��{�́A������ݕt�i�~�؊��j�Ƃ��Ă���A�c�`�b���ς��炩�����ꂽ�����ŁA�ʼn��ʂɂ���B

�@����ɑΉ����āA�O�����g�E�G�������g���ʼn��ʂł���B���{�̂O�c�`�́A�ԍς�O��Ƃ����ݕt�𑽂����邱�Ƃɂ��A�����s�����J�o�[���Ȃ���ʂ̊g����������Ă����Ƃ�����B�������Ȃ���A�n�c�`������ɂƂ��ẮA�����S�����ƂɂȂ�A�~���ɂȂ�Ε��S�͂��d���Ȃ�B

�@�܂��A�k�c�b�i�㔭�J���r�㍑�j�ւ̋��^�䗦���Ⴂ���Ƃ����{�̓����ł���B�n�c�`���n�����̋~�ςƂ����l����`�𗝔O�Ƃ���Ȃ�A�k�c�b�ɗD��I�ɐU���������ׂ��ł��邪�A���{�͂����ł͂Ȃ��B

�@����ɁA�n�c�`�̑Ώە���ł́A�����̍����Љ�C���t����v���O���������i�\�����Ζ鏕�A���i�����Ȃǁj����Ƃ��Ă���̂ɁA���{�͌o�σC���t���ɏd�_��u���Ă���B

�@�����āA�����ȋ��^��͓��{�ƌo�ϓI�W�̋����A�W�A�����ł���B

56

�@�����̓����́A���{�̂n�c�`���A�l����`�����u�o�ώ�`�v�i���{�̌o�ϗ��v�̊m�ہj�̐��i�������ттĂ��邱�Ƃ��������킹��B

�@��v���̓������݂�ƁA�A�����J�͐��E�헪�̎����̎�i�A�C�M���X��t���b�X�͋��A���n�ɑ���e���͍s�g�Ƃ����悤�ɐ�����`�̐F�ʂ��Z���A�k�������͐l����`����Ƃ��Ă����i1�j�B

�@����Ɣ�r����Ȃ�A���{�͌o�ώ�`����Ƃ��Ă���Ƃ����ĊԈႢ����܂��B

�@�����{���Ƃ��Ђ�����o�ϐ�����Nj����Ă��������̒����Ȕ��f�Ƃ�����B

�@�o�ώ�`�͓�̃��x���ōl����K�v������B

�@���́A���{��Ƃ̒��ڂ̗��v�ӂc�`���Ƃ̎j��ړI�Ƃ���_�ł���B

�@����͐��{���B�ɂ��A�o�ł����āA�u�q���t�������v�u���Ǝ�`�v�Ƃ��Ă����Δᔻ���������B

�@�������A�~�؊��̃q���t���䗦�͎��Z�N��ȍ~�A�}���ɒቺ�����B

�@���̂��߁u���Ǝ�`�v�ᔻ�͂�⎞��x��ɂȂ����������邪�A�ߔN�́u��̌����鉇���v����ɂ���āA���炽�߂Ė�艻����\��������B

�@���́A���{�̎Y�ƊE�S�̗̂��v�i�����E�f�Ց��i�j��ړI�Ƃ���_�ł���B

�@�q���t���������������Ƃ��Ă��A���{�ƊW�̋����A�W�A�����̌o�σC���t�������������Ȃ�A���{��Ƃ̓����E�f�Ղ������邱�Ƃ͊m���ł���B

�@���{�f�Չ��i�Z�F������j�̋{�������͂�������Ă���B

�@�u���{���d�������A�W�A�����~�؊��͓��{��Ƃ̗A�o���i��Ƃ��Ă̈Ӌ`���傫�������B

�@���{��ƂɎ��ނȂǂ̒��B�������^�C�h�i�Ђ��t���j�����ɂ�蓹�H�Ȃǂ̃C���t�������邱�ƂŁA���{��Ƃ̌��n�i�o�������A���@�����܂ꂽ�i2�j�v

�@�o�ώ�`�́A��̃��x���̂�����ɂ����Ă����{���̗��v����Ƃ���B

�@���̍���ɂ́A�u���{��Ƃ̗��v�����{�̍��v�v�Ƃ����ƍ��Ɗς�����B

�@�������A���{���̗��v�Ɠr�㍑�̐l�X�̗��v�Ƃ���Ɉ�v����Ƃ͌���Ȃ��B���n�̐l�X�̃j�[�Y�ɍ���Ȃ����Ƃɂ���āA���_��Q��A�����ނ�������j������\���͔������Ȃ��B

�@����ɑ��āA���荑���{�̗v���ɂ��Ƃ����āA�ӔC���������킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@���{�̌o�ώ�`�I�n�c�`�́A���n����̗l�X�Ȕᔻ�𗁂тȂ���܁Z�N���o�߂��Ă����B

�@�ȉ��ł́A�����{�̂n�c�`�̗��j�I�W�J��傫���O���ɋ敪���������ŁA�e�����̗��O�A���ԁA�e�����������A�o�ώ�`�������Ɋт���Ă������������Ă��������B

�@�@�@2�@���x�������̂n�c�`�i���܁Z�N��`���Z�N��j

top

�@�푈��������̃X�^�[�g

�@�[��܁Z�N�ォ�玵�Z�N��Ɏ����Z�N�Ԃ́A�o�ώ�`���X�g���[�g�Ɍ��ꂽ�����ł���B

�@���{�̂n�c�`�́A�l�N�̃R�����{�E�v�����Q���A�푈�����J�n����X�^�[�g�����B

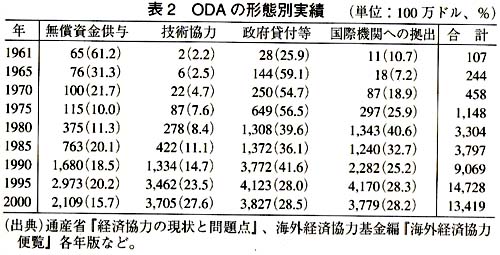

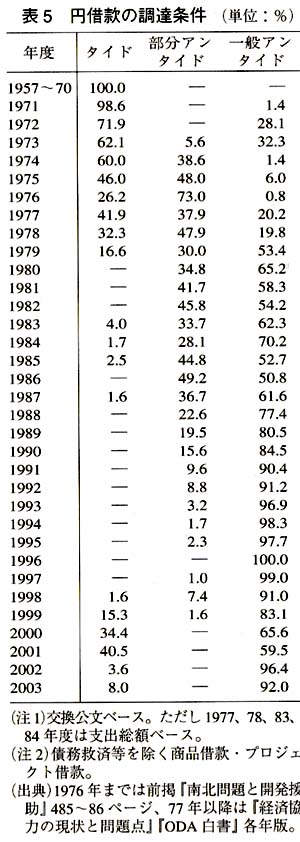

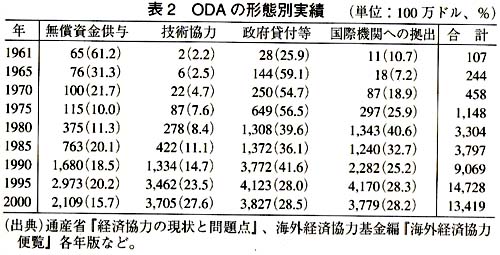

�@�Z�ܔN�܂ł̈�Z�N�Ԃ͔����i�����������^�j���n�c�`�̑唼���߁A�Z�ܔN�ȍ~�͐��{�ݕt���i�����ɉ~�؊��j�����S�ƂȂ��Ă����i�\2�j�B

�@�����͐푈�ɂ���ė^�������Q�̕⏞���{���̎�|�ł���B |

|

58

�@�Ƃ��낪�A�T���t�����V�X�R�u�a���ł́A���\���̂��Ƃœ��{�̌o�ϕ����𑣂��ׂ��A�����͊�{�I�ɕ������ꂽ�B

�@����ɓ��ӂ��Ȃ��A�W�A�̂������̍��X���A�ʌ��ɂ���ē��{���甅�����l�����邱�ƂɂȂ�B

�@�����āA�r���}�A�t�B���s���A�C���h�l�V�A�A��x�g�i���̎l�������v��Z���h�����m�ۂ����B

�@���̑��̃A�W�A�����m�n��̍��X�i�؍��A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���A�^�C�Ȃǁj�ɂ́A�����Ƃقړ��l�̎�|�ŏ������Ƃ��Čv�܉��h��������A���v��܉��h������Z�N�Ԃɂ킽���ċ��^���ꂽ�i3�j�B

�@�܌ܔN�̓��{�̗A�o���p����Z���h���ł���������A���{�̕��S�͏������͂Ȃ��B

�@�����ɂ���ċ��^���ꂽ�̂́A�H��v�����g�A�D���A�_�Ƌ@�B�A���@�B�Ȃǂ̓��{���d�H�Ɛ��i�ł���B

�@�����͔s�퍑���폟���Ɏx�������̂ŁA�n�c�`�Ƃ͈قȂ�T�O�ł��邪�A���{�̏ꍇ�͋��^�悪�A�W�A�̓r�㍑�Ɍ��肳��A�q���t�����������̐��i������錋�ʂƂȂ����B

�@����ɂ���ē��{�̂n�c�`�́A��������o�ώ�`�̐F�ʂ�ттĂ����̂ł���B

�@�����̌o�ϓI�����ɂ��āA�O���Ȃ̕����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�����ɒʏ�A�o�̂��߂̓r���J�����Ƃ��ÂɊ��҂���Ă���A���̂��ߔ������蒆�Ɂw�������ʏ�f�Ղ�j�Q���Ă͂Ȃ�Ȃ��x�ƋK�肳������A�����̒��������{�����S�̂��̂Ƃ���z�����s�����i4�j�v

�@�܂��A�g�c�Ύ́A�u�����������Ƃ��������������̂ŁA����]�ɂ���Ĕ����Ƃ������t���g�������A�����炩�炢���A�����Ȃ̂��v�ƌ�����Ƃ����i5�j�B

�@����ɁA���E�̒����@�ւł�����{�o�ϒ������c��́A�Z�ܔN�ɂ܂Ƃ߂����w��k���Ɠ��{�o�ρx�ŁA�����_���Ă���B

�@�u�����͂킪���������炵�����B�ł��Ȃ��Ƃ����_�ň��̔���s��Ƃ����ׂ����̂ł���A�]���ʏ�f�ՂŗA�o����Ă��Ȃ����������������ɂ���ċ��^����邱�Ƃ���A���荑�s��ɂ����ē���܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A�������I������̘̔H�J��ɖ𗧂��Ƃ����҂����̂͂������̂��ƁA�����x�����̊��Ԃɂ����Ă����荑�ɊO�݂̗]�T������ꍇ�ɂ͓��Y�������ʏ�f�Ղł��A�o����邱�Ƃ����肤��̂ł���B

�@�܂��A�v�����g���������ɂ���Ē��B���ꂽ�Ƃ��́A����ɔ����ĕ��i���̒ʏ�A�o�̓����J����邱�ƂƂȂ��i6�j�v

�@�v����ɁA�����ɂ��A�o���s���邾���łȂ��A����ɉe������Ċ֘A����A�o�����i�����Ƃ����킯�ł���B

�@�����́A���̖��������i�q���t�������j�Ƃ��āA���{�ƃA�W�A�Ƃ̌o�ϊW�̓y���z�����B

�@���̉�����ɁA�~�؊��Ƃ����q���t���L������������邱�ƂɂȂ�B

�@���Ƃ��A�r���}�����̎l��H�Ɖ��v���W�F�N�g�ł́A�y�ԗ������H��ɓ��m�H�ƁA�d�ԗ������H��ɓ��쎩���ԁA�_�@����H��ɋv�ۓc�S�H�A�d�C�@�퐻���H��ɏ����d��Y�Ƃ��֗^���A�����I����͉~�؊��i���i�؊��j�ɂ���ĕ��i�����������ɂ킽���đ�����ꂽ�i7�j�B

60

�@�~�؊��ƗA�o�U��

�@�\2�i�ܔ��y�[�W�j�ɂ݂�悤�ɁA�Z�ܔN������Ƃ��ē��{�̂n�c�`�̒��S�͖��������i�����ɔ����j���琭�{�ݕt���i�Ƃ��ɉ~�؊��j�Ɉڍs�����B

�@���̌�A�~�؊��͓��{�̂n�c�`�̎��������������B

�@�܂����O����݂Ă������B���̎����A�n�c�`�i���̗p��̎g�p�͎���N�ȍ~�j�Ɋւ��鐭�{�����́A�O���ȂłȂ��ʎY�Ȃ��甭�s����Ă���B

�@�~�؊���ꍆ���o�ꂵ���ܔ��N�A�w�o�ϋ��͂̌���Ɩ��_�x�i�ȉ��w�o�ϋ��͔����x�j�����s���J�n�����B

�@�܂��ɒʎY�Ȕ��s�Ƃ����_�ɁA�o�ώ�`�̓������@���Ɍ���Ă���B

�@���Z�N��ɓ����Ă悤�₭�O���Ȃ́w�n�c�`�����x�����s����͂��߁A�w�o�ϋ��͔����x�͓�Z�Z��N�ɔp�~���ꂽ�B

�@����́w�o�ϋ��͔����x�́A�u�͂������v�ł����q�ׂĂ���B

�@�u���ۋ����̗��O����Ƃ��āA��J�����̌o�ϔ��W�ɐϋɓI�ɋ��͂���ƂƂ��ɁA���{���A�o�̐U���A�d�v�����̋������̊m�ۂ��͂��邽�߁c�c�v

�@�u�o�ϋ��͂Ɋւ����{����̊�́A���ۋ����̐��_�ɗ��r���āA��J�����̌o�ϊJ���̑��i�Ɋ�^����ƂƂ��ɁA�킪���̌o�ϔ��W�̕����ɑ������A�A�o�s��̊g��A�d�v���ޗ��̗A���s��̊m�ۂɍv����������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v

�@�A�o�U���A�f�����̂��߂Ƃ����o�ώ�`�̗��O�𗦒��ɕ\�����Ă���B�~�؊����嗬�ƂȂ�Z�ܔN�ȍ~���A��͓��l�ł������i8�j�B

�@�n�c�`�܁Z�N�������w�n�c�`�����x��Z�Z�l�N�ł��A���̂悤�ɍĊm�F���Ă���B

�@�u���܁Z�N�ォ����Z�Z�N��ɂ�������{�̔����A�~�؊��̋��^�́A���{�ɂƂ��Ă̗A�o�s��̊g��A�d�v���ޗ��̗A���̊m�ۂƂ����ړI�������A���ꂪ���{�o�ς���v����Ƃ������ʂ����҂���Ă����i9�j�v

�@����ł́A���x�������̂n�c�`�̓��e�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł������̂��B

|

|

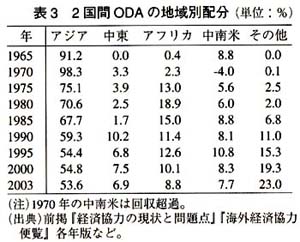

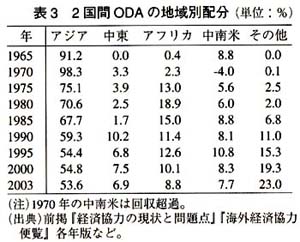

�@�\2�Ɍ���悤�ɍ��ۋ@�ււ̋��o�͂܂����Ȃ��A�唼�͓Ԃł���A���̒n��ʔz�����\3�̂悤�ł������B

�@�������ɒቺ����Ƃ͂����A�A�W�A�ւ̏W�������炩�ł���B

�@�~�؊��̗v�z�́A�����N�㌎���œܔ���ꉭ�~�ɒB���A���̘Z�O�E�ꁓ���v���W�F�N�g�؊��A�E�l�������i�؊��A��E�܁������~�ς��̑��ɂ��Ă�ꂽ�i10�j�B

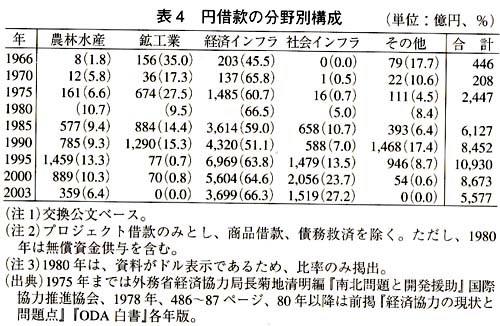

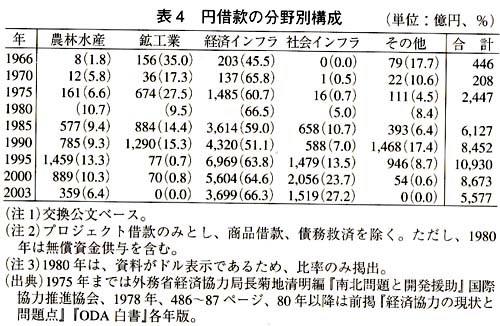

�@�����Ƃ������v���W�F�N�g�؊��̕���ʍ\���͕\4�i�Z��[�W�j�Ɏ������Ƃ���ŁA�o�σC���t���ɔ����ȏオ�g����X�����킩��B

62

�@�����N�㌎���v���݂�ƁA�o�σC���t���ܘZ�E�ꁓ�i�d�͓�Z�E�Z���A���^���E�Z���A�C�^��E�����A�ʐM��E�Z���Ȃǁj�A�z�H�Ɠ�l�E�こ�A�_�ѐ��Y���E�A�Љ�C���t����A���̑���Z�E�����ł���A�d���i�ΉE���͔��d�A���d���j�A���^�i���H�A�S���A�����A�ԗ��j�A�C�^�i�`�p�A�D���j�A�ʐM�i�}�C�N���E�F�[�u�A�d�b�A�����j�Ȃǂ̌o�σC���t���ɏd�_�I�Ɏg��ꂽ�i11�j�B

�@���������o�σC���t�����S�̂n�c�`�́A���{�ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȈӖ����������̂��B

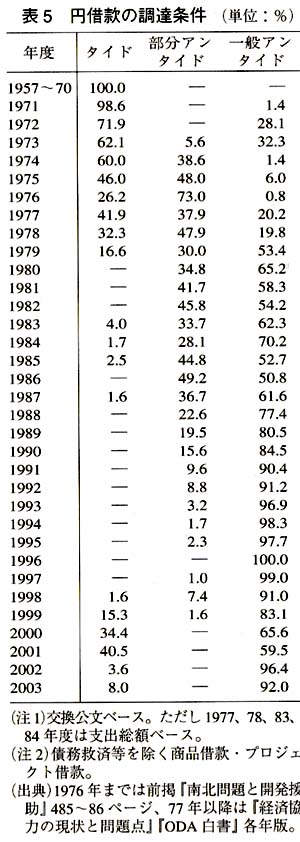

�@���ɁA���{��Ƃ��n�c�`���Ƃ����A�A�o��L�����ʂ��������B���Z�N�܂ł��~�؊��͕\5�ɂ݂�悤�Ɉ�Z�Z���^�C�h�i�q���t���j�ł���A���̌�A�A���^�C�h�����i�ނƂ͂����A�Ȃ��A�o�g��̃e�R�̖������ʂ������B

�@�܂��A�����������^��Z�p���͂��q���t���ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@���O�N�Ɍ��\���ꂽ�������|�[�g�ɂ��A�n�c�`�֘A�̗A�o�͓��{�̑��A�o�̂h�����x�ɂ����Ȃ����A��ʋ@�B�E�S�|���i�E�엿�Ȃǂ̓���i�ڂł͂��̃E�F�C�g����Z���ȏ�Ƃ��Ȃ荂���Ȃ�A�������n�c�`�֘A�A�o�P���͈�ʗA�o�P���̈�l�`�ꔪ�������ɂȂ��Ă���Ƃ����i12�j�B

�@�A�o�����͂̎ア�ƊE�ɂƂ��āA���Ȃ肤�ܖ��̂���r�W�l�X�������킯�ł���B

�@����ɁA�o�σC���t���̑����ɂ���ē���������������A���{��Ƃ̐i�o�����i���ꂽ�B

�@���̌��ʂɂ͎��ԍ������邵�A��Ƃ̐i�o�͎s��A�J���A�@�K�ȂǗl�X�ȗv���ɂ���Č��肳��邽�߁A�P�����͂ł��Ȃ��B

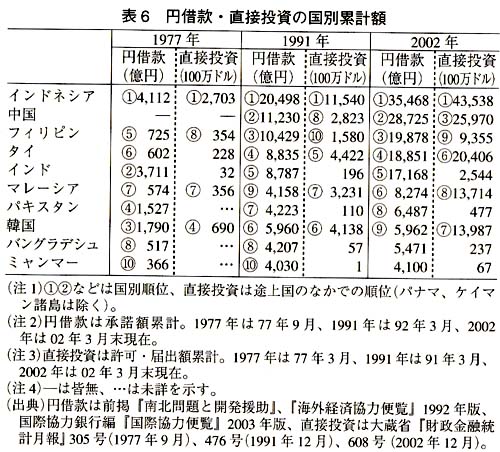

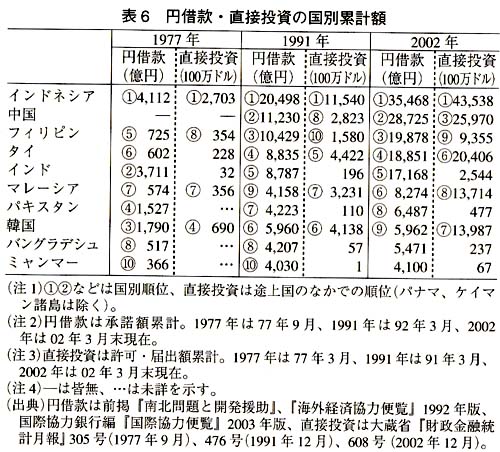

�@����ł��A�\6������̊֘A�������������Ƃ��ł���B

�@���̕\�͂��ꂼ��̔N���ɂ�����~�؊��ƒ��ړ����̍��ʗv�z�ɂ��ċ��N�̉~�؊��v�z��ʈ�Z��������グ�āA�����N�̑������ɕ��ׂ����̂ł���B

�@�����N�ł́A�C���h�l�V�A�A�؍��A�}���[�V�A�A�t�B���s���������Ɋ���o���Ă����B

�@�Ȃ��ł��A�Ƃ��Ƀg�b�v�̃C���h�l�V�A�͑S�z�I�ɂ�����߂đ����A�n�c�`�ƒ��ړ����̘A�����ے����鍑�ƂȂ��Ă���B |

|

64

�@�����m�ۂ̑�^�v���W�F�N�g

�@���O�N�ɖu��������ꎟ�Ζ���@�́A���������E���{�ɂ��ĂȂ��[���ȏՌ���^�����B

�@���l�N�̍��A�������ʑ���ł͐V���یo�ϒ����̎������ł��o����A�r�㍑�̎����i�V���i���Y�����傫�����g����B

�@���̎��Ԃ��_�@�ɁA�����m�ۂ�ړI�Ƃ����n�c�`�������ȐL�т��݂��Ă����B�����ɁA���{�̂n�c�`�̌o�ώ�`�I���i�����炽�߂Ċm�F�ł���B

�@�����֘A�̂n�c�`�̒��ł��A���Ԏ��{�̑�^�C�O�����ƌ���������K�͌o�ϋ��̓v���W�F�N�g�̔������A���Z�N��̖ڗ����������Ƃ�����B

�@�w�o�ϋ��͔����x�ł́A�����m�ۊ֘A�A��ƘA������́A��K�͎��ƁA�o�ϋ��͏�̈Ӌ`�A�C�O�o�ϋ��͎����̑����z�̏o���A�t�c�����Ȃǂ�v���Ƃ��āA�i�V���i���E�v���W�F�N�g�A���邢�͑�K�͌o�ϋ��̓v���W�F�N�g�Ə̂��Ă���B

�@�C���h�l�V�A�̃A�T�n���E�A���~�A�V���K�|�[���A�C�����A�T�E�W�A���r�A�̐Ζ����w�A�u���W���̐��S�A���p���v�A�A���~�Ȃǂ���\��Ƃ�����i13�j�B

�@�����v���W�F�N�g�̓��{�ɂƂ��Ă̈Ӌ`�ɂ��āA�w�o�ϋ��͔����x�͂����q�ׂ�B

�u�@���j�������^���Ȍo�ϋ��͂Ƃ��Ă��ꂼ��̑��荑�Ƃ̌o�ό𗬂���w�ٖ��Ȃ��̂Ƃ����ŁA�ɂ߂đ傫�ȍv�������Ă��邱��

�@�A��K�͌o�ϋ��͂̑��荑�͎�Ƃ��ĖL�x�Ȏ����ۗ̕L���ł���A�o�ϋ��͂̎��{�������̈���I�����m�ۂ̈ꏕ�ƂȂ邱��

�@�B�����ȓd�͎����𗘗p�ł���A�T�n���E�A���~�E�v���W�F�N�g�̂��Ƃ��A�G�l���M�[�E�������n��`�ɂ���đS�̂Ƃ��ĉ䂪���o�ς̃p�t�H�[�}���X�����コ�����邱���i14�j�v

�@�����ŁA�A�T�n���E�A���~����グ�āA���̎����ʂ̍\�����݂悤�B���̃v���W�F�N�g�́A�X�}�g�����̃A�T�n����ɑ�K�͂Ȑ��͔��d�������݂��A���̓d�͂ƃC���h�l�V�A�ɖL�x�ȃ{�[�L�T�C�g�����т��A�A���~���B���s�����̂ł���B�v�掩�̂͂��Ȃ�ȑO���瑶�݂������A�Ζ���@����̎��l�N�ꌎ�ɓ��{�̃A���~�������i�Z�F���w�H�ƁA���a�d�H�Ȃǁj�ƃC���h�l�V�A���{�Ƃ̊�{���ӂ���������B���Z�N�ꌎ�ɂ́A���{�E�C���h�l�V�A���ق̃C���h�l�V�A�E�A�T�n���E�A���~�Ђ��ݗ�����A�o���䗦�͓��{�������܁����߂��B

66

�@���ӂ��ׂ��́A���{����������i���{�A�T�n���E�A���~�j�̏o���҂Ƃ��ĊC�O�o�ϋ��͊�����܁Z�������o�������Ƃł���B

�@���̂ق��A�����v�����l���Z���~�̎������͎ؓ����A���̋�Z���͓��{����Ƃ���A�~�؊��A�A��Z���ȂǑ����̐��{�������������܂ꂽ�i15�j�B

�@���Ԏ�́A���{�x���̃v���W�F�N�g�Ƃ����A�n�c�`�̖����͑傫�Ȃ��̂������̂ł���B

�@���̂悤�Ɏ����ʂ���݂邩����A���{���A��������{�����̔�d���傫���A�n�c�`�̌o�ώ�`�̐F���Z���v���W�F�N�g�Ƃ�����B

�@�n���ւ̌o�ό��ʂƂ��Č��ݍH�����̌ٗp�͂������Ƃ��Ă��A���̌�ɂ��Ă͓����K�͂Ɍ��������Ӌ`���������Ƃ͎v��ꂸ�A�t�ɒn��Z���̐����j��������Ă����i16�j�B

�@�����Ď��Ǝ��́A���̌�̃A���~�s���̒���ŕs�U�������A�lj��x�����K�v�Ȏ��ԂɊׂ��Ă��܂��i17�j�B

�@�����Ɩ����Ȏ��s��́A�C�����̐Ζ����w�v���W�F�N�g�ł��낤�B

�@����́A�A���r�A�p�݂̃o���_���V���v�[���i��Ƀo���_���z���C�j�Ɖ��́j�ɑ�^�̐Ζ����w�R���v���b�N�X�����݂���v���W�F�N�g�ŁA���O�N�l���ɓ��{���ƃC���������܁Z�����o�����鍇�ى�ЁE�C�������{�Ζ����w���ݗ����ꂽ�B

�@�����͊C�O�o�ϋ��͊���̏o���͂Ȃ��A�O�䕨�Y�𒆐S�Ƃ��閯�Ԏ��ƂƂ��Ď��Z�N�ɍH���ɒ��H�������A����N�̃C�����v���ɑ������A�H���͒��f����B

�@�C�����V���{�̗v���ɂ��ƂÂ��A���{���{�͎x�������肵�A�C�O�o�ϋ��͊���͓��{��������Ђ̎��{���̓�Z���������B

�@�������A���̌�C�����E�C���N�푈���u���E���������Ď��ƌp�����s�\�ƂȂ�A���ǁA�P�ނɒǂ����܂�Ă���B

�@����������^�v���W�F�N�g�́A���Z�N��ȍ~�͖ڗ����Ȃ��Ȃ�B�Ζ���@��w�i�Ƃ��Ď����m�۔M�����܂�������̎Y���Ƃ����悤�B

�@�@�@3�@�O�c�`�卑�ւ̓��i��㎵�Z�N��`��Z�N��j

top

�@�����ڕW�̐ݒ�

�@���{�̐푈�����̎x�����͎��Z�N�Ɋ��������B���܁Z�N�̂n�c�`�j�̑����͂���������ďI������B

�@�����N�ɂn�c�`���z�̍ŏ��̍��ی���N���ڕW�j�����\���ꂽ�B

�@������������A�n�c�`�g�[�̎��オ�n�܂��i18�j�B

�@��ꎟ�Ζ���@�Ȍ�A���E�o�ς��������Ȃ��ŁA���{�o�ς͉~��グ�ɂ�������炸���x�ȗA�o�����͂����A�f�Ս����̑�����������Ă����B

�@����ɑ��āA�Γ��f�ՐԎ��𑝂₵�Ă����A�����J��擪�ɂ��āA�������̍��ېӔC��Njy����u�O���v�����܂��Ă���ƁA���{���{�͂n�c�`���z�ɂ���ĐӔC���ʂ��������ł��o�����B

�@�����N�܌��̍��یo�ϋ��͉�c�i�b�h�d�b�j�ɂ�����n�c�`�ܔN�{���v��̔��\���A���̎n�܂�ł���B

�@���̌�̉~���̐i�s���ӂ܂��A�����N�����̃{���E�T�~�b�g�ɂ����āA���c�����炽�߂ĎO�N�{���v���i�����N���ш�l�E�h���Z�N�܂łɔ{���j��\�������B

68

�@�n�c�`���z�����ۓI�ɖ��鍑�͑��ɂȂ��A���{�̓��������ڂ����Ȃ��ŁA���Z�N�̎��т͎O�O���h���ɒB���A�{���ڕW�͗]�T�������ăN���A�[�����B

�@����N�ɂ́A������ڕW�Ƃ��āA�܃��N�{���v���i����`���ܔN�̂n�c�`���ё��z�����Z�`���Z�N�̑��z��Z�����h���̔{�ȏ�Ƃ���j�����肳�ꂽ�B

�@���̎����̂��߁A�n�c�`�֘A�\�Z�́u����v�����Ŗ��N���z����Ă����B

�@���т͂��L�єY�݁A����`���ܔN�̍��v�ꔪ�ꉭ�h���A�B�������l�E�Z���ɏI�����Ƃ͂����A���̊ԁA��v���̎��т͒�����Ă���A���{�̓t�����X�Ɛ��h�C�c���Đ��E���ʂ̉������^���ƂȂ����B

�@���ܔN�ɍ��肳�ꂽ��O�������ڕW�́A���N�̎��тܔN�̓�{�̎��Z���h���Ƃ��A���N�Ԃ̍��v���l�Z�Z���h���ȏ�Ƃ���Ƃ������N�{���v��ł������B

�@���̖ڕW�́A�~���̉e���œ�N�łقڒB���i�����N�Ɏ��l�E�܉��h���j����A��l�������ڕW�i�����`���N�j�ɍ����ւ�����B

�@����́A�ܔN�Ԃ̑��z���܁Z�Z���h���ȏ�Ƃ���v��ŁA���т͎l��O���h���Ƃ����ނ˒B�����ꂽ�B

�@���̌��ʁA����N�ɓ��{�̓A�����J���A���E���ʂ̂n�c�`�卑�ƂȂ�B

�@��O�N�ɍ��肳�ꂽ��������ڕW�́A��O�`�㎵�N�̑��z�����Z�Z�`���܁Z���h���Ɛݒ肵�A�ʂ̐L�ї����������A���̉��P��}��˂炢�������Ă����B

�@���ʓI�ɂ͌ܔ��h���ŁA�B�����͎����`���O���ɂƂǂ܂�B

�@�Ƃ͂����A���̊ԁA���E��ʂ̍����ێ���������B

�@���������n�c�`�̑���́A�V���ȗ��O��K�v�Ƃ���B

�@����ɉ������̂��A�O���Ȍo�ϋ��͋ǂ̒S���҂����Z�N�ɍ쐬�������w�o�ϋ��̗͂��O�\�\���{�J�������͂Ȃ��s���̂��x�ł���B

�@�����ł́A�u���a���ƂƂ��ẴR�X�g�v�u�o�ϑ卑�Ƃ��ẴR�X�g�v�Ƃ������_�@�ŁA���{�̋��`�̍��v�i���{�̌o�ϓI���v�̊m�ہj�Ƌ�ʂ����L�`�̍��v�i���ے����̍\�z��ʂ������{�̑����I�Ȉ��S�ۏ�̊m�ہj�̂��߂̂n�c�`���咣����Ă���B

�@����͏]���̌o�ώ�`�I�Ȕ��z������������_���ł���B

�@�Ƃ͂������������_���ɉ������n�c�`�͑S�̂̈ꕔ�ł����āA�ʓI�ɑ��債���n�c�`�̂��Ȃ�̕����́A�ˑR�Ƃ��Čo�ϗ��v�̊m�ۂ̂��߂ł��邱�Ƃ������Ƃ��Ă͂Ȃ�܂��B

�@�܂��A�ʂ̊g�傪�D�悳�ꂽ���ʂƂ��āA���n�̃j�[�Y�ɓK�������A�����\�łȂ��A���邢�͗\�Z������ړI�Ƃ������ʂȂn�c�`�����Ȃ��炸����ꂽ���Ƃ��w�E���Ă��������i19�j�B

�@�n�c�`�̑��l��

�@��ꎟ�������܂ł̂n�c�`�g�咆���ڕW�̐ݒ�ɂ���āA���{�̂n�c�`���z�͔���I�ɑ��債���B

�@�\2�i�ܔ��y�[�W�j�ɂ݂�悤�ɁA���ܔN�̈�ꉭ�h�������ܔN�̈�l�����h���w�ƁA��Z�N�Ԃň�Z�{�ȏ�̑����ł���B

�@�������A�f�m�o��͎��ܔN�́Z�E��O�������ܔN�́Z�E���ւƎ�㏸�����ɂƂǂ܂��Ă���A���{�o�ς̋K�͊g��Ɖ~���̉e�����l�����Ă����K�v������B

�@�Ƃ�����A�ʂ̑���́A�n�c�`�̌`�ԁA���^��A���^�����ȂǁA�l�X�Ȗʂł̑��l�����Ă����B

�@�ł́A����ɂ���ē��{�̂n�c�`�̌o�ώ�`�I���i�͕ω������̂��낤���B

70

�@�܂��`�ԕʎ��тł́A���Z�N��ɉߔ����߂Ă������{�ݕt���i�~�؊����j�̒n�ʂ����ΓI�ɒቺ���A���ۋ@�ււ̋��o�A�����������^�A�Z�p���͂̊������㏸�����i�\2�j�B

�@���ۋ@�ււ̋��o�̑����́A�����卑�̐ӔC���ʂ������߂ł����āA���{�̍��ۓI�ی��͂̑���������炷�Ƃ��Ă��A�o�ϗ��v�Ƃ͒��ڂɂ͌��т��Ȃ��B

�@�����������^�́A�㔭�r�㍑�ɑ���a�g�m�����i�����A�ی��A����A�H�ƂȂǂ̊�b�����W�j�̉�������Ƃ��邽�߁A���̑����͂n�c�`�̎��̉��P�i���^�䗦�̏㏸�j�A�l����`�I�����̊g��Ƃ��ĕ]�������B

�@�������A�����������^�̓q���t�������Ƃ��ē��{��Ƃ����A���{�̏��i�����������ꍇ���������߁A�o�ώ�`�ɟ����������Ƃ�������B

�@�Z�p���͂́A���C�������A���Ɣh���A�@�ދ��^�Ȃǂ�g�ݍ��킹�������`�Ԃł���A���̑����͑��^�䗦�̏㏸�������炷�Ɠ����ɁA���{�̏��i�����A���{�̋Z�p�V�X�e���̈ړ]���Ӗ����A�o�ϗ��v�̊m�ۂɒ������Ă���B

�@�~�؊��ɂ��ẮA���Z�N��͗ݐύ�����~���X���̂��ߋ��z�̐L�єY�݂��݂�ꂽ���A��Z�N��ɂ͊g��̕��������ǂ����B

�@����ʂł́A�������o�σC���t���������ȏ���߂Ă���B

�@�����݂Ă���ƁA�n�c�`�̌`�Ԃ͑��l���������A�o�ώ�`�Ƃ������i�͊�{�I�ɕς���Ă��Ȃ��ƍl���Ă悢�ł��낤�B

�@���ɓԂn�c�`�̒n��ʔz���������݂�ƁA�A�W�A�̔䗦�����X�ɒቺ���A�A�t���J�A����āA���������ꂼ�ꊄ���𑝂₵�Ă����i�Z��y�[�W�\3�j�B

�@��v�������Ɣ�r����ƁA��ܔN�̏ꍇ�A���{�̓A�W�A�ň�ʂ͓��R�Ƃ��āA����Ăł���ʁA�A�t���J�Ńt�����X�Ɏ����œ�ʁA���ߓ��ŃA�����J�A�t�����X�Ɏ����ŎO�ʂɈʒu�����i20�j�B

�@���̊Ԃ̕ω��Œ��ڂ����̂́A�����Ώۍ��̑����ł���B

�@���^�̊g�[�ɂ���āA�~�؊��ɂȂ��܂Ȃ��A�t���J�⒆��Ă̍��X�ւ̋��^���N�X�����Ă������B

�@���{���ő�̉������^���ƂȂ��Ă��鍑�̐��́A���Z�N�͘Z�����ɂ����Ȃ��������A���ܔN��O�����A���Z�N��܃����A���ܔN��Z�����A��Z�N�����Ƒ������A��ܔN�ɂ͈ꋓ�ɌO�����ƂȂ����i21�j�B

�@����ɂ���āA�m���ɕn�����ւ̐l����`�I���������������Ƃ�����������B

�@�������A�S�z�x�[�X�ł݂��ꍇ�A�Ԃn�c�`�S�̂̒��Ō㔭�r�㍑�Ɍ����������͋�ܔN�ň�܁����x�ł������i22�j�A�嗬�͑��ς�炸�A���������̑��ΓI�ɍ����r�㍑�����̌o�ώ�`�I�n�c�`�Ȃ̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA���Z�N��ɂ͉~�؊��̃q���t���䗦���}���ɒቺ���Ă������i23�j�A����͌o�ώ�`�̐��i��ς���Ӗ����������̂��낤���B

�@�\5�i�Z�O�[�W�j�ɂ��A���S�ȃ^�C�h�͔��Z�N�x����قڃ[���ƂȂ�B

�@�������A�r�㍑�̊�ƂɊJ���ꂽ�A�܂��i���̊�ƂɊJ����Ă��Ȃ��u�����A���^�C�h�v�����̊������ߑ����A�u��ʃA���^�C�h�v����Z���ȏ�ɒB����̂͋�Z�N��ɓ����Ă���ł���B

�@�����������B�����̕ω��ɂ��āA�w�n�c�`�����x�͋����[���L�q�����Ă���B��Z�N�łł́A�u�䂪���̉����͏��Ǝ�`�I�ł��邩�v�Ƃ̍��ڂ𗧂āA�~�؊��̑唼����ʃA���^�C�h�����ꂽ�����ɉ����āA����N�x�̓��{��Ƃ̗��D�䗦�́A�~�؊��S�̂ŎO�����A��ʃA���^�C�h�~�؊��ł͓�܁��ɂ����Ȃ��Ƃ����f�[�^���f����B

72

�@�����āA�����咣�����i24�j�B

�@�u�ȏ�̐����́A���{�̊�Ƃ̋����͂��l����A�䂪���̉~�؊������x�I�ɂ����ʓI�ɂ��J���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ������Ă���ƂƂ��ɁA�䂪���̉������A�o�U���⏤�Ǝ�`�Ɋ�Â��Ƃ̔ᔻ�͂��͂ⓖ����Ȃ����Ƃ������Ă���v

�@�������A���������䗦�͌����y�[�X�ł����āA���z�y�[�X�łȂ����ƁA�܂��r�㍑��Ƃ̂Ȃ��ɓ��{��Ƃ̌��n�@�l���܂܂�Ă���\�������邱�Ƃɂ͒��ӂ��K�v�ł���B

�@�Ƃ�����A��Z�N��Ȃ��܂ł́A�O���Ȃ͍��ێЉ��́u���Ǝ�`�ᔻ�v�ɑ��锽�_�ɗ͂����Ă����B

�@�Ƃ��낪�A��Z�N��㔼�ɂȂ�Ƙ_�����قȂ��Ă���B

�@�㎵�N�ł́w�n�c�`�����x�ł́A�u�ߔN�A�~�؊����Ƃɂ�������{��Ƃ̎����Ⴗ����Ƃ��čĂу^�C�h�������߂�ӌ����������v

�@�ƁA������Ƃ���̔ᔻ����グ�A����ɔ��_�������Ă���B

�@�u��ʂɓ��{��Ƃ̎����Ⴗ����ƌ�����ꍇ�̍����͖�O���Ƃ������l�ł��邪�A�~�؊��̖�O�����߂錻�n�ʉ���p�i���n�J���҂̒����⌻�n�Œ��B����鍻�����ł���A���{��Ƃ̊S�����ł͂Ȃ��j���������ꍇ�A���{��Ƃ͎l�`�܊����x�����Ă���B

�@�~�؊��̂����A���{��Ƃ��S�̂���K�͂̑傫�ȓ�Z���~�ȏ�j�_��Ɍ��肵���ꍇ�A���{��Ƃ͂��̖��ɉ��D���āA���̂����Z���𗎎D���Ă���̂��ߔN�̎���ł���v�i25�j

�@�^�C�h���͂n�d�b�c�K�C�h���C���ŋ֎~����Ă���Ɛ������A���{��Ƃ̃r�W�l�X�`�����X�͊m�ۂ���Ă���Ƃ��āA�~�؊��́u���Ǝ�`�v��F�߂Ă���킯�ł���B

�@�m���ɁA�n�c�`�r�W�l�X�̌���̗�����݂���i26�j�A�q���t�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă��A���{��Ƃ̗��v�͈����x�m�ۂ���Ă���Ƃ݂ĊԈႢ����܂��B

�@�����ɁA����ł����{��Ƃɕs�����������͎̂����ł���A���̈��͂��㔪�N�̓��ʉ~�؊����x�n�݂������炵���Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@���A�W�A�̌o�ϐ���

�@�A�W�A�ɂn�c�`���W���I�ɓ������A�C���t�������������Ŗ��Ԋ�Ƃ̓����E�f�Պ�����ɂ��A�A�W�A�̌o�ϔ��W��}��Ƃ����\�z�́A�Z�Z�N�ォ�瑶�݂����B

�@�Z�Z�N����J�Â���铌��A�W�A�J���t����c�A�����N�ɐݗ����ꂽ�A�W�A�J����s�́A���������\�z�̋�̉���}�������̂Ƃ݂Ă悢�B

�@�Z��N�̃A�W�A�J����s����ŁA���c�����̓A�W�A�ւ̉������ܔN�ȓ��ɔ{������ƕ\�����Ă���B

�@�n�c�`�����́A�u���������A�W�A�ւ̌o�ϋ��͂́A�����̊J���A���A���������Ƃ̎O�ʈ�̂̃A�v���[�`�Ƃ��āA����A�W�A�o�ϔ��W�̊�b�Â���ɑ傢�ɍv���v�ƕ]�����Ă����i27�j�B

�@���Z�N��ɃA�W�A�}�����̗p�����A�o���H��J�݁A�O�����{�����A�A�o�w���H�Ɖ��Ƃ����o�ϔ��W��́A���{�̃A�W�A�헪�ƍ��v�������̂ł���A���{�̂n�c�`�ŊJ�݂��ꂽ�A�o���H��ɂ́A�����̓��{��Ƃ��i�o�����B

�@���Z�N��ȍ~�A�A�W�A�m�h�d�r�̖��i�A�`�r�d�`�m�̓��������A�����̉��v�E�J���Ȃǂ̒��ڂ��ׂ��������������A�n�c�`�E�����E�f�Ղ̎O�ʈ�̃A�v���[�`���������W�J����Ă����B

�@�w�ʏ������x��w�o�ϋ��͔����x�́A���̃A�v���[�`�̗L�������J�Ԃ��L�q����B

74

�@���Z�N��㔼�ɑł��o���ꂽ�u�V�A�W�A�H�Ɖ��������J�v�����iNew AID Plan��New Asian Industries Development

Plan�j�i28�j

�����̈�ł����āA�u���荑�ɂ�铊���������̎����w�͂�O��Ƃ��A�䂪�����Ԋ�Ƃɂ�钼�ړ����A�䂪���ւ̗A���Ƃ������ԃy�[�X�̋��͂ƁA�����̊�Ղ����邽�߂̃n�[�h�A�\�t�g�A�������̑��ʓI�Ȑ��{�x�[�X�̉����Ƃ��A�����I�E�v��I�ɘA�g���Ȃ���W�J�����v�ƒ�`����Ă����i29�j�B

�@����ł́A���������A�v���[�`�ɂ���āA�A�W�A�Ɠ��{�̌o�ϊW�͂ǂ��i�W�����̂ł��낤���B

�@�\6�i�Z�l�y�[�W�j�ɂ��A�����N������N�ɂ����āA�~�؊����^��ʍ��ƒ��ړ�����ʍ��Ƃ̑Ή��W�͂�薾�m�ɂȂ��Ă���B

�@���N�̒��ړ�����ʈ�Z�������\6�Ɏ�����Ă��Ȃ��̂́A�A���`�A�B�u���W���A�@�V���K�|�[���A�H��p�̎l�����E�n���ŁA�u���W����������������~�؊��ΏۊO�̓��A�W�A�m�h�d���ł���B

�@�A�W�A�̒��ʼn~�؊���ʍ��̓��A�W�A�i����A�W�A���܂ށj�͒��ړ����̎����������A�~�؊����ʍ��̓�A�W�A�̒��ړ��������͑����Ȃ��B

�@�����̓����́A����N����{�I�ɕς���Ă��Ȃ��ƌ����Ă悢�ł��낤�B

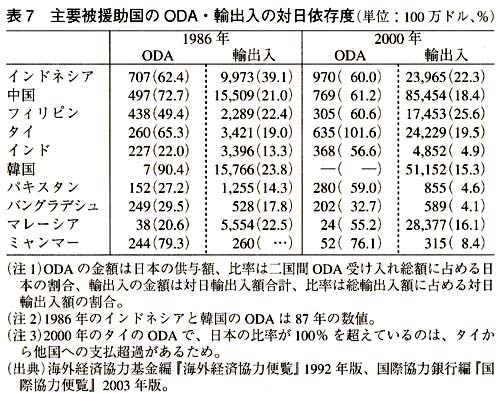

�@���ɁA�n�c�`������̑Γ��ˑ��x�̓��������������Ă݂悤�B

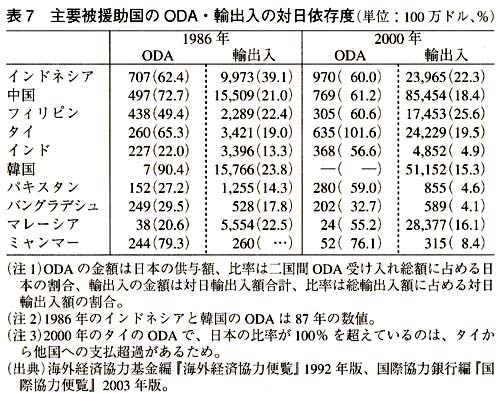

�@�\7�́A�\6�̋��N�ɂ�����~�؊����^��ʈ�Z�����ɂ��āA�n�c�`�i���^���܂ށj�ƑΓ��f�Ղ̈ˑ��x���v�Z�������̂ł���B

�@�S�̂Ƃ��āA�n�c�`��ʂ��ē��{�ƊW�̋������X�́A�f�Ղɂ����Ă����{�̔䗦�������Ȃ�X�����w�E�ł���B

�@�������A��A�W�A�ɂ��ẮA�n�c�`�̑Γ��ˑ��x���������ɂ͖f�Ոˑ��̔䗦�͍����Ȃ��B

�@�n���I�ɉ����ƂƂ��ɁA���ړ��������Ȃ����Ƃ����̗��R�ɍl������B

|

|

�@�����ŁA�A�W�A�����̌o�ϐ����̎�����\8�ɂ���Ċm�F���Ă݂�ƁA���A�W�A�Ɠ�A�W�A�Ƃł͐������x�ɍ������Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�㔭�̒��������x�����𑱂��Ă��邱�Ƃ͎��m�̎����ŁA���ܔN�ɂ͖�ꎵ�Z�Z�h���ɒB�����Ƃ݂���B

76

�@���ړ����̍����������x�̍��ƑΉ����Ă���B

�@���A�W�A�łn�c�`�E�����E�f�Ղ̎O�ʈ�̃A�v���[�`���������A�o�ϐ����Ɍ��т������Ƃ͔ے肵���Ȃ��B

�@�������A���{�̂n�c�`��������̃C���t���Â���ɂǂꂾ���̃E�F�C�g���߂邩�A���{�̒��ړ�����������̓����S�̂̒��łǂꂾ���̈Ӗ��������́A����̓I�Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i30�j�B

�@�Ƃ�����w�n�c�`�����i��Z�Z�l�N�Łj�x�́A���A�W�A�̌o�ϔ��W�Ɠ��{�̂n�c�`�Ƃ̊֘A���������A���^����Ƃ������ĕ����ɑ��āA�؊�����Ƃ���u���{�^�n�c�`�v�̈Ӌ`�������]�����Ă����i31�j�B

�@�u���{�^�n�c�`�v���f�����ǂ��܂ň�ʉ��ł��邩�͌����̕K�v�����邪�A���ꂪ�o�ώ�`�̌���ɂق��Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�����ł��炽�߂Ċm�F���Ă��������B

�@�@�@4�@�O���[�o�����ƍ�����@�̋��Ԃ��i����Z�N��ȍ~�j

top

�@�n�c�`��j�̐���

�@���Z�N��㔼�̉~����w�i�ɁA���{�͐��E�̂n�c�`�g�b�v�[�h�i�[�ɖ��o��B

�@���̉ߒ��́A���{�o�ς��o�u���i�C�ɓ˓����鎞���ł��������B

�@��Z�N�㏉���Ƀo�u�����͂�����ƁA�u����ꂽ��Z�N�v�Ə̂���钷���s���̎�����}���A�����Ԏ��͂������Ɋ�@�I�l����[�߂Ă����B

�@�ɂ�������炸�A�n�c�`�\�Z�i��ʉ�v�j�́A��������ڕW���I������㎵�N�܂Ŋg��𑱂��A�n�c�`���E���ʂ̍��͓�Z�Z�Z�N�܂ňێ����ꂽ�B

�@���̎����A���N�̘p�ݐ푈���_�@�ɓ��{�͌R���ʂł́u���ۍv���v��͍����A�n�c�`�̊��p�ƍ��킹�A�O���[�o�������鐢�E�̒��Ő����卑�����ژ_��ł����ƍl������B

�@�n�c�`�\�Z�̊g��ƂƂ��ɁA���̂�����ɂ��Đ��_�̊S�����܂��i32�j�A���N�ɂ́u���{�J��������j�v���t�c���肳�ꂽ�i33�j�B

�@�n�c�`�̂�����ɂ��ẮA����܂ł��O���Ȃ�����ɂӂ�Đ������Ă������A���{�Ƃ��Ċ�{���O�A�����A�d�_�����Ȃǂ��܂Ƃ߂Ē����̂́A���ꂪ�ŏ��ł���B

�@�����̎l���ڂł́A�R���I���p�̉���A���剻�̑��i�ȂǁA�����I�ϓ_�荞�B

�@�d�_�����ɂ��ẮA�n��Ƃ��ăA�W�A�d���L���A�d�_���ڂł͒n���I�K�̖͂��A��b���������i�a�g�m�j�����������A�C���t�������A�\�������Ƃ����������D��̎��������������B

�@����ɁA�u���ʓI���{�̂��߂̕���v�@��܍��ڂ���A���̂Ȃ��ɁA�u�䂪���y�ї����ɐ����������A�W�A�A����A�W�A�������̊J������̌o���̊��p��}��v�u���{�J�������ƒ��ړ����A�f�Ղ��L�@�I�A�ւ�ۂ����{����A���̂Ƃ��ĊJ���r�㍑�̔��W�𑣐i����悤�w�߂�B

�@���̂��߁A�f�Օی��A���{�A�o����s����ʂ�������o�ϋ��͂Ƃ̘A�g������}��ƂƂ��ɁA���Ԍo�ϋ��͂̑��i��}��v�Ƃ������o�ϗ��v�̊m�ۂƊ֘A�������������Ă���B

�@�n�c�`�E���ړ����E�f�Ղ̎O�ʈ�̃A�v���[�`�������ɂ������Ă���킯�ł���B

�@����Ȍ�A������@�̐[���ɉ����āA�n�c�`�̌������Ɛ����ӔC���ʂ����ׂ��A�l�X�Ȃn�c�`���v���s���Ă����i34�j�B

78

�@�n�c�`��������E���ʉ����v��̍���A�]���V�X�e���̊g�[�A�m�f�n�Ƃ̘A�g�A�C�O�o�ϋ��͊���Ɠ��{�A�o����s�̓����ɂ�鍑�ۋ��͋�s�̐ݗ��Ȃǂ��A���̂����ނ��̂ł���B

�@���O�N�ɂ́u���{�J��������j�v�����肳�ꂽ�i35�j�B

�@����j�Ɣ�ׁA���ł̕ω��͂Ȃ����A����N�̋�E��ꓯ�������e�����͂��߂Ƃ��鍑�ۏ�̌��ς��ӂ܂��A���O�i�ړI�E���j�E�d�_�j���ڂ��������Ă���_���ڐV�����B

�@���̖`���ŁA�u�䂪���n�c�`�̖ړI�́A���ێЉ�̕��a�Ɣ��W�ɍv�����A�����ʂ��ĉ䂪���̈��S�Ɣɉh�̊m�ۂɎ����邱�Ɓv�Ɩ��L���A���v�̊ϓ_�������������Ƃ́A���{�Љ�ɏ[�����鍑�v�D��v�z�̔��f�ł��낤�i36�j�B

�@���̘g�g�݂̒��ŁA�]���^�̌o�ώ�`�I�咣���A�u�����I�����v�Ƃ����d�_�ۑ蒆�̈ꍀ�ڂƂ��āA��������Ə������܂�Ă���B

�@����������A�̂n�c�`���v�̒��ŁA�~�؊��̃^�C�h���Ƃ�������t�s�I�������������Ƃɒ��ӂ��Ă����ׂ��ł��낤�B

�@�\5�i�Z�O�[�W�j�Ɏ������悤�ɁA�����N�x�ȍ~�F���ƂȂ��Ă����^�C�h�̉~�؊����㔪�N�x�ɑ��𐁂��Ԃ��A����N�x�ɂ͉~�؊��S�̂̎l���ɂ��B�����̂ł���B

�@����́A�㔪�N��ɑn�݂��ꂽ���ʉ~�؊����x�̂��߂ł���B

�@�㎵�N�ɖu���������A�W�A�ʉ݊�@�ɑ��āA���{���{�͂������ً̋}�o�ϑ��ł��o���B

�@���̈���u�A�W�A�������̌o�ύ\�����v�x���̂��߂̓��ʉ~�؊��v�ł������i37�j�B

�@�n�d�b�c�K�C�h���C���ł́A�]���^�̉~�؊��̃^�C�h���͋֎~����Ă��邪�A�������������A���Ҋ��ԉ����ɂ���Ă��̐�����N���A�[���A�s���ɂ��������{��Ƃ��~�ς���Ӗ������������̂ł���B

�@�ʎY�Ȃ̎哱�������̐��x�͎O�N�Ԃ̎����[�u�ł���A����N�Z�����ɏI���������A�u�{�M�Z�p���p�����v�t���̉~�؊��ւƐ芷�����A�P�v�����ꂽ�B

�@����ɐ旧���Čo�c�A�́A�u�n�c�`���v�Ɋւ���v������N��Z���ɔ��\���Ă���A���̒��ŁA�u�킪���̂n�c�`�����荑������{�̉����Ƃ��ĔF�����T�]�������w��̌����鉇���x�Ƃ���v���Ƃ��咣���A���̕���̈�Ƃ��Ă�����Ă��Ă����i38�j�B

�@�u�~�؊��ɂ��ẮA���ۃ��[����F�߂�������̉��ɁA�킪������r�D�ʂɂ���Z�p�E�m�E�n�E�̈ړ]�𐄐i��������ʉ~�؊����x�̂悤�ȓ��{��ƃ^�C�h�̎؊����j���[�����Ɨ\�Z�̒��Ɉ��ʁA�P�v�I�Ɋm�ۂ��ׂ��ł���v

�@���ʉ~�؊����x�̍P�v���́A�܂��Ɍo�c�A�̒����̂܂����ꂽ���̂ł����āA���`�̌o�ώ�`�i������u���Ǝ�`�v�j�������ɍ���������[�I�ɕ�����Ă���B

�@�u���{�^�n�c�`�G�v�f���v�̉\���H

�@���{�̂n�c�`�͍���A�ǂ̂悤�ȕ����ɐi�ނ̂ł��낤���B

�@��́A�u���A�W�A�����̙��Â���Ɍ����Ăn�c�`�����p��������ł���B���[���b�p�ɂ�����d�t�̊g��A��k�A�����J�ɂ�����m�`�e�s�`�̊g�[�ɑΉ����A���A�W�A�ł͂`�r�d�`�m�Ɠ��{�E�؍��E�����𒆐S�Ƃ���u���A�W�A�����́v�̌`�����i�߂��Ă����i39�j�B

�@���̑O�i�K�Ƃ��Đi�s���Ă���̂��A�`�e�s�`�i�`�r�d�`�m���R�f�Ւn��j�̌`���A�`�r�d�`�m�Ɠ��{�E�����E�؍��Ƃ̂e�s�`�i���R�f�Ջ���j�̒����ł���B

80

�@���{�͓Ԃe�s�`��f�Ճ��x���ɂƂǂ߂��A���{��l�̈ړ������R������鍂�����̂��̂ƈʒu�Â��A�n�c�`���܂ތo�ϋ��͍��ڂ荞�d�o�`�i�o�ϘA�g����j�Ƃ��悤�Ǝ��݂Ă���B

�@�o�c�A�����O�N�ꌎ�ɔ��\�����V�r�W�����u���͂Ɩ��͈�����{���߂����āv������u���c�r�W�����v�ł́A�u���A�W�A���R�o�ό��v�̌`�����d�_�ڕW�Ɍf���A�����Ō܂̎��R�i���m�A�T�[�r�X�A�q�g�A�J�l�A���̎��R�ړ��j�Ɠ�̋����i�n��ۑ�A�O���[�o���ۑ�j�̎���������B

�@�����āA����Ɍ����āu�n�[�h�̃C���t�������̎x���ɉ����A�@���x�̐����A���Z�E���{�s��̈琬�A����Y�Ƃ̋����A�L���p�V�e�B�E�r���f�B���O�Ȃǂɂn�c�`�����p���Ă����ׂ��ł���v�ƒ��Ă����i40�j�B

�@���{���{�́A���������o�ϊE�̗v�����ӂ܂��Ԃe�s�`���Ɏ��g�݁A�V���K�|�[���A���L�V�R�A�t�B���s���A�}���[�V�A�A�^�C�Ƃ̋�����܂Ƃ߂������B

�@�����ɂ͂n�c�`�����p�����Z�p���́A�l�ވ琬�Ȃǂ荞�݁A���{�����Ƃ���u���A�W�A�����́v�̎��̌`����}�낤�Ƃ��Ă���B

�@����ɂ���ē��{��Ƃ̗��v���ő���ۏႷ��r�W�l�X�����\�z�ł��邵�A���ꂪ���{�́u���v�v�ɂȂ�Ƃ݂Ă���̂ł���B

�@�������A���{�́u���v�v�����A�W�A�̐l�X�̗��v�ƈ�v����ۏ�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B

�@�Ȃ��A�u���A�W�A�����́v���߂����ẮA�}���Ɍo�ϗ͂����Ă��������Ƃ̎哱���������s���ł����āA�����W���~�������Ȃ�������A�u���A�W�A�����́v�͌������������Ȃ����Ƃ����ӂ��ׂ��_�ł���B

�@���̒����ɑ��ē��{���{�́Z�ܔN�O���A�����̔���������Ɍ}������`�ŁA�~�؊����^�������N�ɒ��~����ƌ��肵���i41�j�B

�@���̌���́A�����o�ϊW���S�̂Ƃ��ē��{�D�ʂ̋��͊W���狣���W�ւƈڍs������ǖʂ̈�\���ɂق��Ȃ炸�A������ގ��̎��Ԃ�������ł��낤�B

�@������̕����́A���A�W�A�̌o�������ƂɁA�u���{�^�n�c�`���f���v�𐢊E�ɍL�߂Ă������Ƃł���B

�@�Z�Z�N�㌎�A���A�~���j�A���[�T�~�b�g�ł́A���E�̕n�����팸����~���j�A���J���ڕW�i�l�c�fs�j���̑����ꂽ�B

�@���ܔN�����̂f8�O�����C�E�O���Y�E�T�~�b�g�ł́A�l�c�fs�B���̂��߂ɁA�A�t���J�����𒆐S�Ƃ��Ăn�c�`����Z�N�܂łɌ܁Z�Z���h�����z���邱�Ƃ����ӂ��ꂽ�B

�@���{�ɂ́A���̓�Z���̈�Z�Z���h�������蓖�Ă�ꂽ�B

�@�����ŕ�����Ă���̂́A�ʂ̑������łȂ��A�����Ȃ�n�c�`�����^���邩�Ƃ������e�̖��ł���B

�@���肵�����{�͂n�c�`�܁Z�N�̑����̎����ɂ�����A���ܔN�����A�o�ώY�ƏȎY�ƍ\���R�c��͖f�Ռo�ϋ��͕��ȉ�o�ϋ��͏��ψ���ɂ����āA���Ԏ��܂Ƃ߁u�䂪���o�ϋ��͂̐����o���܂����w�W���p���E�n�c�`���f���x�̐��i�v�����\�����i42�j�B

�@���̏��ψ���̃����o�[���݂�ƁA�o�ϊE���ψ����i�O�H������j���͂��߂Ƃ��Ĉ�Z���A��w�W�l���A�V���E�G���Ƃ����\���ł���A�o�ϊE�哱�̐��i�������B���͎O�͍\���ŁA���͂ʼn~�؊��𒆐S�ɓ��{�̂n�c�`�܁Z�N�����A���͂ŋߔN�̓��O��͂��A��O�͂ō���̐헪���N�����B���_�����ł́A���̂悤�ɓ��{�^�n�c�`���f�����Ӌ`�Â��Ă���B

82

�@�u����܂ʼn䂪���́A�o�ϋ��͂��s���ɓ������āA�n�[�h�C���t���̐����A�\�t�g�C���t���̐����y�юY�Ɛl�ވ琬����Ȃ�o�ϔ��W��Ր����ɑ���x�����A��Ƃ��ĉ~�؊��ƋZ�p���͂�g�ݍ����Ȃ���s���A���Ԋ��͂������o���`�ő��荑�������I�Ȍo�ϐ����������ł���悤�ɐS�����Ă����B

�@���̌��ʁA�䂪���̌o�ϋ��͂����͂��Ă������A�W�A�n��ɂ����āA�����I�ȍ����o�ϐ���������������B

�@�����������͂𒆐S�Ƃ��鑼�̐�i���Ƃ͈�����悷�A���荑�̖��Ԋ��͂������o���`�ł̎����I���W��ڎw���o�ϋ��͂̎�@�́A���̎��т���w�W���p���E�n�c�`���f���x�Ƃ��āA�傢�Ɍւ肤����̂ł���A��ꐢ�I�ɓ��������݁A����ɏd�v���𑝂��Ă���ƍl�����i43�j�v

�@�l�c�fs�̏œ_�̓A�t���J�̕n���ł���B

�@�A�W�A�ƃA�t���J�͘Z�Z�N����ɂ͓����悤�Ȍo�ϐ����ł��������A���܂�傫�ȍ������Ă���B

�@�w���͕����ňבփ��[�g������ƁA�Z�Z�N�̈�l������f�c�o�́A���A�W�A�ƃT�u�E�T�n���E�A�t���J�̊ԂɌܔ{�قǂ̊i�����Z�o������i44�j�B

��������A���{���f���̐����q�A�W�A�ւ̌o�σC���t���؊������Ԋ��́��o�ϐ����r�ƁA���[���b�p�E���f���̎��s�q�A�t���J�ւ̊�b�������얳���������o�ϒ�r�Ƃ����Δ䂪�����o����Ă���B

�@�������A���A�W�A�ƃT�u�E�T�n���E�A�t���J�̔�r�ɂ́A�n�c�`�̂���������łȂ��A�e���̒u���ꂽ���G�Ȑ��E�j�I�������l�����Ȃ���Ȃ炸�A�P���ȑΔ�ł��ޖ��ł͂Ȃ��B

�@�܂��A�������{�̃A�W�A�ւ̂n�c�`�ɂ��Ă��A����A�W�A�Ɠ�A�W�A�Ƃł͌��ʂ͈قȂ��Ă���B

�@�Ƃ͂����A�V���R��`�I�O���[�o���[�[�V�����̎��㒪���̒��ŁA���Ԏ��{�̊��͂������o�����{�^�n�c�`���f�����A�o�ϐ����̂����ł͈��́u�L�����v�����ł��낤���Ƃ͔F�߂˂Ȃ�܂��B

�@���͂��̐�ɂ���B���{�^�n�c�`�͌o�ώ�`����o�����Ă���A�܂�Ƃ���o�ϐ������ŗD��̖ڕW�Ƃ��Ă���B

�@�����ɔ����e�̕����A���j���i���g��͌y�������B

�@����ɑ��āA�Ƃ��ɖk���̂n�c�`�͐l����`���o���_�Ƃ��Ă���A�o�ϐ�����D��ڕW�Ƃ��Ă��Ȃ��B

�@����͊�Ƃ̂��߂łȂ��A�����Ȍ���������߂����Ă���A�m�f�n�ւ̋��^�����Ȃ��Ȃ��B

�@���̂悤�ȕn���Ȑl�X�Ƃ̘A�т@�Ƃ���n�c�`�́A�A�����J���哱���A���{���ǐ�����V���R��`�I�O���[�o���[�[�V�����̂��߂̂n�c�`�Ƃ͈قȂ錴��������Ă���B

�@���ꂩ��̐��E�ɕK�v�Ȃ̂́A���{�D��̎s�ꖜ�\�Љ�Ɍ������o�ώ�`�I�n�c�`�ł͂Ȃ��A�l�ԂƊ���D�悷��l����`�I�n�c�`�ł͂Ȃ����낤���B

�@���̓���ʂ��Ă����A������s�v�Ƃ��鐢�E�ɋ߂Â���悤�Ɏv����B

�i1�j�e���̔�r�ɂ��ẮA�O���Ȍo�ϋ��͋njo�ϋ��͌�����ҁw�o�ϋ��̗͂��O�x��㔪��N�A���ۋ��͋�s�J�����Z�������ҁw�ΊO����Ƃ��Ă̊J�������x��Z�Z�l�N�A�Q�ƁB

�i2�j�w���{�o�ϐV���x��Z�Z�l�N�l���O���B

�i3�j�O����㒁w���{�J�������i�n�c�`�j�����i��Z�Z�l�N�Łj�x�O��y�[�W�i�ȉ��w�n�c�`�����x�Ɨ��L�j�B

�i4�j�O���Ȍo�ϋ��͋ǒ��e�n�����]�w��k���ƊJ�������x���ۋ��͐��i����A��㎵���N�A�O�Z��y�[�W�B

�i5�j���a�v�w�o�ϋ��́x�������_�ЁA��㎵�Z�N�A�Z��y�[�W�B

�i6�j�R�{���m�w���{�̌o�ω����x�Љ�v�z�ЁA��㔪���N�A�O��`�O��y�[�W�B

�i7�j�h����v�w�n�c�`�����̌����x��g���X�A��㔪��N�A��Z�`���y�[�W�B

�i8�j���q���v�u�u�f�����v����u�헪�����v�ցv�w���E�x�@��㔪�Z�N�܌����A��ꔪ�`����y�[�W�B

�i9�j�w�n�c�`�����i��Z�Z�l�N�Łj�x�O�l�`�O�܃y�[�W�B

�i10�j�O�f�i4�j�A�l�܈�y�[�W�B

�i11�j�O�f�i4�j�l���Z�`�l�����y�[�W�B

�i12�j�O�f�i6�j�A��l�`�ꎵ�y�[�W�B�T���͍f�J�^���u�킪���̌o�ϋ��͂ƗA�o�v�w�d�r�o�x��㎵�O�N���B

�i13�j�y�����v�u���{�̌o�ρg�����h�v�w���E����x�@�ꔪ���A��㔪�l�N�A�Z���y�[�W�B

�i14�j�ʎY��憁w�o�ϋ��͂̌���Ɩ��_�i��㔪��N�Łj�x����y�[�W�B

�i15�j�C�O�o�ϋ��͊���ҁw�C�O�o�ϋ��͊����\�N�j�x�@��㔪��N�A��l�O�y�[�W�B

�i16�j�O�f�i7�j�A�ꎵ��`�ꎵ�l�y�[�W�B

�i17�j���ёׁu���ӂ��A���~���i�Ǝl���Z���~�̃c�P�v���Ɨm��E���ёוҒ��w���{�l�̕�炵�̂��߂������n�c�`�x�R�����Y�A�����N�A�Q�ƁB

�i18�j�����ڕW�̓��e�Ǝ��тɂ��ẮA�C�O�o�ϋ��͊���ҁw�C�O�o�ϋ��͕֗��x�e�N�ŁA�Q�ƁB

�i19�j�����V���u�����v��ޔǁw�����r�㍑�j�b�|���x�����V���ЁA��㔪�ܔN�A�Q�ƁB

�i20�j�w�n�c�`�������㎵�N�Łi��j�j�x��l�Z�y�[�W�B

�i21�j�O�f�i9�j�A�Z�y�[�W�B

�i22�j�O�f�i9�j�A����y�[�W�B

�i23�j���̊Ԃ̎���́A�O�c�[�_�u�ʏ��Y�Əȁg����Z�N��^�h�`�r�d�`�m��������Ɋւ���g�������l�h���f�����́v���ۋ��͋�s�J�����Z�������ҁw�n��o�σA�v���[�`�܂�������̈�ѐ����́x��Z�Z�ܔN�B���Z�`���Z�y�[�W�A�Q�ƁB

�i24�j�w�n�c�`��������Z�N�Łi��j�j�x�`�y�[�W�B

�i25�j�O�f�i20�j�A��ꎵ�y�[�W�B�S�V�b�N�͌����B

�i26�j�O�f�i19�j�A���Z�`���܁A���܁`���y�[�W�A�O�f�i7�j�A��O�Z�`��O���y�[�W�ȂǎQ�ƁB

�i��O�f�i9�j�A�O��y�[�W�B

�i28�j���̊T�v�ɂ��ẮA�O�f�i23�j�A���Z�`��O�y�[�W�A�n�ӗ��v�E������w���{�̂n�c�`���ǂ����邩�x���{�����o�ŋ���A�����N�A�O�Z�`�O��y�[�W�B

�i29�j�ʎY�ȕҁi�o�ϋ��͂̌���Ɩ��_��㔪���N�Łj�x�@�ꎵ�l�`�ꎵ�܃y�[�W�B

�i30�j���{�̂n�c�`�̃E�F�C�g�ɂ��āA�w�n�c�`�����i����Z�N�Łj��x�̎O�Z�`�O��y�[�W�ł͔��d�ݔ�����グ�A�������}���[���A�O�����A�C���h�l�V�A�O�ꁓ�A�^�C�ꔪ���A�o���O���f�V����Z���Ƃ��������������Ă���B

�@��Z�Z�l�N�ł̈ꔪ�y�[�W�ɂ́A�C���h�l�V�A��Z���A�t�B���s�������A�^�C�[�܁��Ƃ���A�䗦�������������Ă���B

�@���ړ����̏d�v���ɂ��ẮA���Ƃ��A�Y�c�G���Y�u���A�W�A�ɂ�����d�w�I���W�v���Z�X�v�i�O�f�w�n��o�σA�v���[�`�܂�������̈�ѐ����́x�l�O�y�[�W�j�ɁA�ٗp�A�̔��z�A�t�����l�A�Œ莑�{�`���ɐ�߂鑽���Њ�Ƃ̔䗦��������Ă���A����������{��Ƃ̖�����������x���肷�邱�Ƃ͂ł���B

�i31�j�O�f�i9�j�A��܁`���y�[�W�B

�i32�j�n�c�`�����Ƃ����V���̎А��́A�����N�ɍő��ƂȂ�i������E���{�x��u���f�B�A�ɂ݂�n�c�`�F���v�㓡����E����E�n�ӗ��v�Ғ��w�V�����X���ۊJ����l�����{�̍��ۊJ�����́x���^�]�_�ЁA��Z�Z�ܔN�A��O���l�y�[�W�j�B

�i33�j�S���͉p������킹�āA���ۋ��͋�s㋁w���ۋ��͕֗��x�e�N�łɎ��^�B

�i34�j�O�f�i9�j�A���y�[�W�B

�i35�j�O�f�i9�j�A�ꎵ�܁`�ꔪ�Z�y�[�W�B

�i36�j�㓡����u���{�̍��ۊJ�����͂�₤�v�O�f�w���{�̍��ۊJ�����́x�O����O�،����A�Q�ƁB

�i37�j���ۋ��͋�s�ҁw���ۋ��͕֗��i��Z�Z�O�N�Łj�x�ܔ����y�[�W�B���̖��_�ɂ��ẮA�������p�u���{�́g��̌�����h����A�n�搶���҂Ɂg�����X����h�ցv�i���ёׁE�������p�Ғ��w�n�c�`���ǂ��ς�������̂��x�R�����Y�A��Z�Z��N�j�Q�ƁB

�i38�j�ȗ�

�i39�j���q���v�u���A�W�A�Ɠ��{�v�w����̗��_�x�����A��Z�Z�ܔN�ꌎ�A���q���v�u�e�s�`����g���A�W�A

�@�����́h�\�z�ցv�w�s�[�v���Y�E�v�����x�O�ꍆ�A��Z�Z�ܔN�����A�Q�ƁB

�i40�j���{�o�ϒc�̘A����Ғ��w���͂Ɩ��͈�����{���߂����āx��Z�Z�O�N�A���O�`���y�[�W�B

�i41�j�c���G�j�u�Β����~�؊��ł���̐[�w�v�w���E�x��Z�Z�ܔN�������A�Q�ƁB

�i42�j�ȗ�

�i43�j�o�ώY�ƏȎY�ƍ\�����c��u�䂪���o�ϋ��͂̐����o���܂����w�W���p���E�n�c�`���f���x�̐��i�v�l��y�[�W�B

�i44�j�O�f�i9�j�A�ꎵ�y�[�W�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |