|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 大阪平野の古地図

第V章 森の宮遺跡

――河内湾Ⅱの時代――

1 鳥趾状(ちょうしじょう)三角州

top

前章で、淀川筋の縄文海進のありさまを説明しましたが、この章では、その淀川が河内湾に流れ込むとき、どのようになるかということを考えてみたいと思います。

河口には普通、三角州(デルタ)という州ができます。

しかし、デルタの形成のされ方は、河口の状態によって種々異なります。

流れ出た海が急に深くなっているとき、または海流が早いとき、前面からの風が常に強いとき、などによって違ってきます。

流れ出た海が浅い湾の中などであって、しかも風波も静かなところでは、川の流れも直線的に沖の方まで流れだします。

そして流れの両側には、自然堤防といって、砂の高まりができます。

この場合に、もし前面から台風などのために強い風を受けることがあると、前面に堆積した砂が高く積み上げられ、デルタとなります。

しかしつぎの洪水などによって、川の流れが前面のデルタを切ってまっすぐ流れでると、川の流れは前のものと合わせて三方に流れることになります。

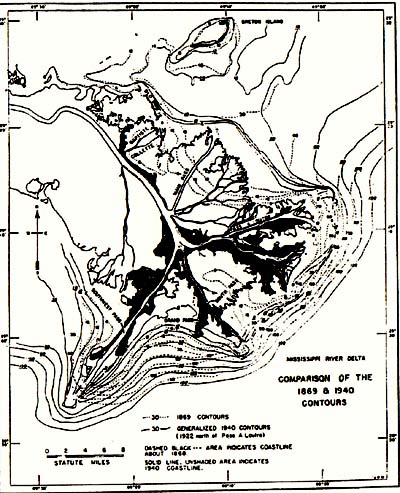

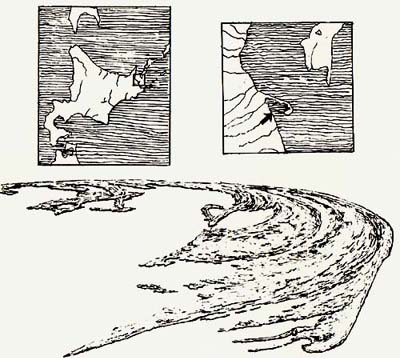

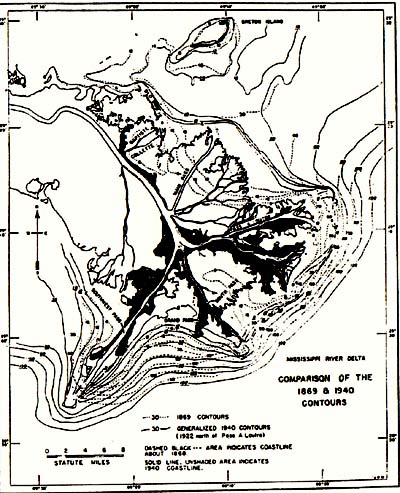

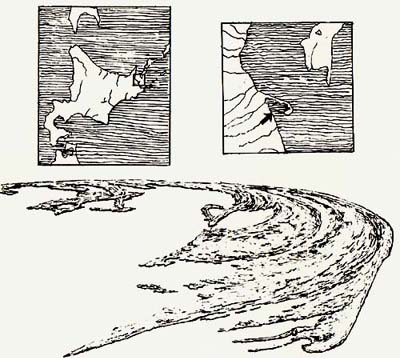

このような州を、鳥趾状(とりの足のような)三角州といい、アメリカの大河ミシシッピ一河河口(図V-1参照)などに典型的なものを見ることができます。

淀川の流れも、京都府と大阪府との境あたりから、まっすぐ延びて、大阪市域になるあたりまで来たのですが、ここで大阪湾から吹いてくる偏西風のあおりを受けたものか、大阪市東淀川区の東端、江口(図版1のG-7)大桐付近に、砂の高まりをつくって、流れは左右に別れることになりまし1922年に測量されたもので、破線は州の生長を示し、実碌は海の等床碌をあらわれた。 |

図Ⅴ-1 ミシシッピィ河河口の鳥趾状三角州(星野通平、1971による)

|

つまりミシシッピ一河のように三つ叉でなく、二た叉の鳥の足といったことになりました。

そして、その地点までほぼ直線に流れて来た淀川の流れの両岸には、自然堤防ができることになります。

自然堤防には砂がたまりますが、その外側の低い部分には、泥がたまるところ、すなわち後背湿地がひろがります。

2 淀川の特殊性

top

川はそれぞれに、その川の特徴を持っています。

その中でも、淀川はたいへん特殊な川です。

古くから日本の政治・文化の中心となって来た京都や大阪を流域に持つばかりではなく、その一支流である木津川を遡って低い奈良坂をこえると、奈良の都に通じていますから、事実上、奈良の都の物資輸送の玄関口でもありました。

また奈良、飛鳥の水は、大和川となって、河内平野に流れ出て、淀川に合流していました。

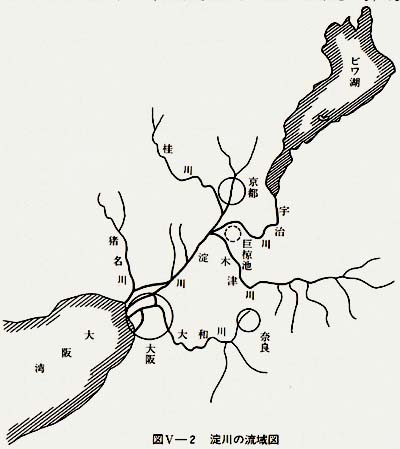

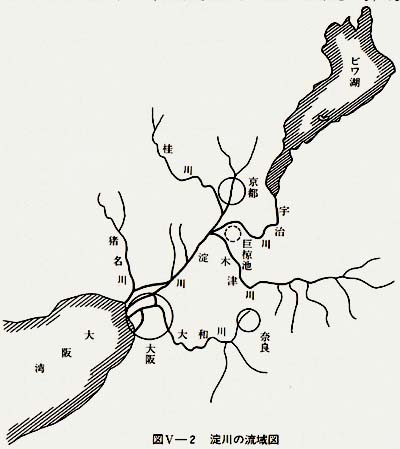

実に淀川は、日本文化を育てあげた、母なる川照)ともいうべきであります(図V-2参。

この川の一番大きい特徴は、上流に日本一の湖である、琵琶湖を持つことです。

そのうえもう一つ、水流を調整するための貯水池とも、沈澱池ともいうべきものをもっていました。

それは巨椋(おぐら)池です。

今から50年くらいまえまで、京都盆地の南の方にあった池で、かつては宇治川も、木津川も、いったんはこの池に流れ込み、砂や泥を沈澱させて、上澄水だけが山崎地峡から大阪平野に流れ出していました。

この池は、今から30年くらい前に全部干拓されて農地となりました。

したがって、現在ではあまり人に知られておりません。

上流にこのような貯水池があったため、淀川は干天や雨期にも、ある程度水量が調整されることになります。

こうして大阪平野に流れ出てきた淀川には、昔は堤防がありませんでした。

堤防がつくられるのは、今から数百年前の、中世といわれるころです。 |

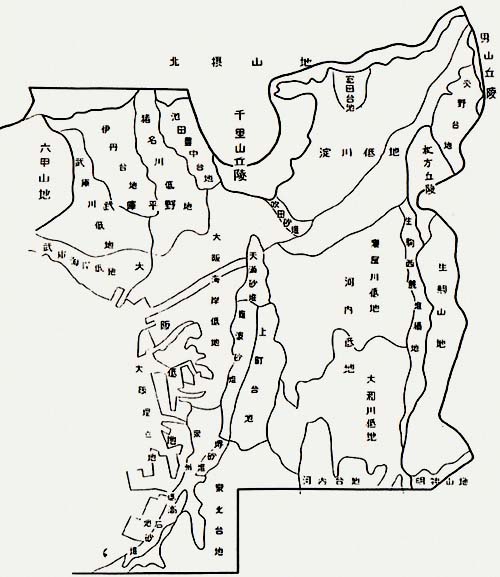

淀川は、日本最大の湖水であるビワ湖より流れている。

その流域には、大阪、京都、奈良などの古い都がある。

|

水の流れは、谷川ではそのまま低い方に流れますが、平野に出ると、堤防がない自然のままの川では、川筋からあふれる水が両岸にも流れ出します。

ただし、横に流れる水は、水の勢いがゆるくなるので、水中に含まれていた砂は、本流から離れると同時に下に沈みます。

だからその部分はしだいに高くなります。こうして流水の両岸にできた高まりを、前に述べたように、自然堤防といいます。そして、その背後にある低い泥のたまるところが、後背湿地です。

淀川左岸(川の流れる方に向かって左側)は、河内平野がひろがっているため、後背湿地が広く、海への水はけもよいので、自然堤防の幅も広く、よく発達しています。

一方、右岸は、高槻、茨木方面の山地があり、下流には淀川の分流があって水はけが悪いので、いったん洪水があると、すぐ後背湿地は淀川とおなじ水位となり、あとは水が流れてこないので、自然堤防の発達は悪くなります。

3 淀川流域の排水工事

top

大阪府では、高槻、茨木方面の排水のため1979年(昭和54年)頃から、大規模な排水工事をおこないました。

これは前章に述べたとおりです。

この工事は、平地の中に何本かの暗渠をつくり、暗渠の水は淀川や安威川(図版ⅠのG-3)に、ポンプで放流する工事です。

梶山はひまさえあれば、この工事場を見てまわりました。

そのおかげでこの地域の地下の状態がややわかってきました。

淀川右岸の自然堤防の幅が、左岸にくらべせまいのも、このときにわかりました。

つぎに高槻、茨木方面の低湿地(淀川右岸の後背湿地)が、どのようにして高くなり、人が住みつき集落ができていったかということが問題になります。

これらの場所は、堤防のない時代には、雨期には一面の水域となり、干期には草原となったと考えられます。

梶山は、前記した暗渠工事を観察したとき、ずいぶん入念に地層を調べたのですが、淡水の貝などを見出すことができませんでした。

シジミやドブガイなどは、貝殻がとけて分解してしまっても、表皮だけは土の中に残るので、それらのものが生息したことがわかるのですが、この地域では、それも採集することができませんでした。

うまく昔の小川、池などにあたれば、採集できたのではないかとも思いますが、運悪く駄目でした。

しかし環境復元の、だいたいのことは推定できることになりました。

こうして雨期の間は水域となっているこの地域を考えると、東南アジアの大河の流域の多くでは、未だ堤防がなく、一度雨が降ると、見渡すかぎり水域となる地方がありますが、ちょうどそのような風景であったと思われます。その場合、高槻の低地部に流れ込んだ芥川や安威川などの水は、どのようになるのでしょうか。

これは水域の中央の方まで、水の流れ(水尾=みお)が走り、さらにこの流れにそってこの両側の水域の水が流れるため、環流(水の流れが輪のようになる)ができることとなります。

その場合、川の流れに含まれていた土砂は、水尾(みお)筋に落とされます。

こうして川の流れ込んだ筋(水尾筋)には直線的な土砂の高まりができます。

梶山は、かつて淡水貝の採集、観察のため、日本の淡水域をずいぶん歩きましたが、琵琶湖の北方にある余呉湖などで、水尾筋の代表的なものを見ることができました。

この湖は、現在ではかんがい湖になっていますが、古い余呉湖では、一面に泥の堆積した湖底に、余呉川の流れ込む筋だけが、直線的な砂の堆積地をつくっているのです。

そして底質が泥のところには、ヌマガイなどの泥地の貝、砂のところにはイボカワニナなど砂地の貝が多くすんでいるのです。

しかし、淀川右岸では、干期に草がはえるためか、このような貝化石が見あたらないのです。

だからといって大きい木の株も見あたりません。けれども、最近おこなわれた芝生(しぼう)遺跡(図版3のH-4)の試掘では、かなり生長した柳とみとめられる木の株がみつかったとのことです。

柳だけは、水辺によくそだち、後にこの地方は、柳こうり(柳の枝でつくった容器)の産地となりました。

かって山賀3遺跡(図版3のH-11)では、低湿地であるのに、ひとかかえもあるような、大きい柳の木が何本も立木のすがたのままで出土したことがあります。

水尾筋の砂の堆積するところは、ついには少々の増水では浸水しないほど、高くなります。

そして干期の川は、水尾筋の横の低いところを流れるようになります。

高槻の芥川の下流にある芝生(図版3のH-4)の村などは、その典型的なもので、直線的な高まりの上に集落があって、その中央部の一番高いところに、氏神やお寺、昔からの旧家、などがあります。

安威川筋の、この高まりの先端部にあたる目垣(めがき=図版3のH-5)というところで、1973年(昭和48)高圧線鉄塔の基礎工事があったとき、弥生遺跡が発見されました。

それで芥川筋でも、当然そうあるべきだと期待していたのですが、 1983年(昭和58)中学生が芝生の工事場の排土の中から土器を発見したのがキッカケとなり、その後の調査で広範囲の弥生土器を含む地層の分布が確認されました。

いずれも弥生中期から後期にわたる遺跡です。

一面の湿地で、芦原となっている中に、直線的な芝生(しぼう=芝が生える)という高まった土地があり、そこに弥生時代の人たちがいち早く進出しているという、ちょっと考えただけでも、弥生時代のこのあたりのたたずまいが、目の前に浮かんでくるように思われます。

高槻、茨木方面の低湿地は、中世に堤防ができるまでは、現在の東南アジアの大河流域のようであったと先に書きましたが、それらの地域では、雨期には一面の水域となり、農家は比較的高いところに、長い柱を建て、洪水のとき水没しないくらいの高いところに床を造った家をつくり、田圃(たんぼ)には、茎が3メートルにもなるような品種の稲を植えます。

したがって増水期にも、稲は水面より上で開花、結実し、秋期に減水してから収穫されるといわれます。

高槻でも、これと全く同じように、雨期は水域、干期は草原であったことが想像されます。

けれどもこのあたりでは、弥生時代には人口が少なかったので、この低地に進出したのは、目垣や、芝生のみで、山手の洪水の心配のないところの大きな集落は、安満(あま=図版3のI-3)などにあったと思われます。

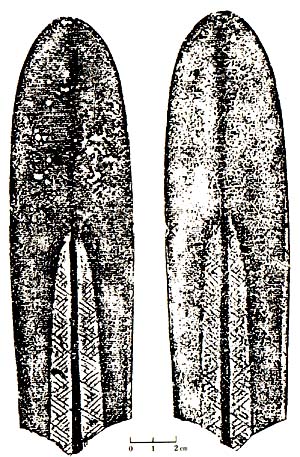

なお淀川の河川敷から、淀川の低水工事(河床を低くする工事)にともなって、多数の土器、利器形青銅器、石器、その他の遺物が出土しています。

大阪府では、1972年柱本遺跡調査会をつくり、調査をしましたが、目的にしていた遺物の包含層は発見されませんでした。

今までの出土品は、淀川全般にわたる低水工事の際の出土品で、含まれている量はごくわずかであり、魚撈、狩猟などに、集落から出かけた人たちが残したものであろうと思われます。

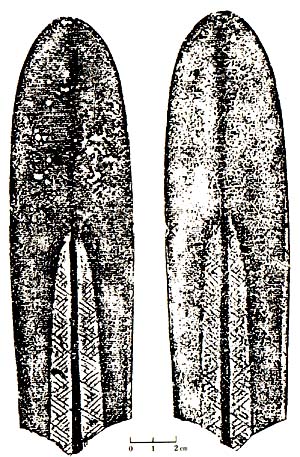

珍しく利器形青銅器が出土していますが、この場合は、川や水の神に対する祭祀を目的とした遺物であった可能性が高いと思われます(図Ⅴ-3参照)。

しかし出土位置が、かなり上流にあたる大塚付近(図版1のI-4――番田の東)ですので、桧尾川流域からの流下物との考えも、捨て去ることはできません。

こうして、後背湿地の中でも、高くなったところは農地が発達し、中世になると、淀川その他の川筋にも堤防がだんだん築かれていき、安定した農業が営まれることになります。

しかし低いところは最後まで浅い水域が残されており、前に述べたとおり主として柳こうりをつくる柳が栽培されました。

柳こうりは、大正頃まで物を収納するのに、なくてはならない容器で、高槻方面の特産品でした。

なお、この低地を流れる淀川支流のうち、一番上流にある桧尾川は、淀川の堆積物で川床が高くなり、早い時期に淀川に合流します。

下流の安威(あい)川は、現在も低地を流れ、神崎川となります。

両支流の間にある芥川は、低地を流れていましたが、川床がだんだん高くなっていき、図版5(河内湖Ⅱの時代)で、一応淀川に合流するように書きました。

しかし、芥川の合流時期の、たしかな証拠は、まだみつかっておりません。あるいは、芥川の淀川への合流は、もっと遅かったかもしれません。

遅いとすれば、前に書いた淀川に堤防のできる頃となる可能性もあります。 |

図Ⅴ-3 淀川で出土した利器形青銅器

|

4 潜函工事

top

淀川の低水工事のとき、土器・石器などたくさんの文化遺物が、発見されたことは、さきに書いてきました。

このような文化遺物が、川筋にどのようにして堆積しているか、ということについて、かつて私たちが渡辺橋(図版1のE-9)付近で観察した堆積状態を、参考のために書き加えておきたいと思います。

橋台などの基礎を、地下深くの堅固な地盤まで到達させるためには、地上で井戸のような筒形の枠を、レンガやコンクリートでつくり、中の土を掘り上げて、だんだんそれを地下に沈下させます。

この方法を潜函工法といいますが、古くから、上木工事でつかわれてきました。

しかしビルディングなどの、建築物の地下室を地上に造り、下の土を掘り上げて、家全体を沈下させる方法は、大阪駅前にある第一生命ビルディングが、最初であったと記憶しています。

このビルディングは、 1952年(昭和27)頃に、竹中工務店の施工によって九階まで建てられたものです。

この方法による第二番目のビル建設工事は、渡辺橋北詰(図版1のE-8)東側の、大和銀行堂島支店で、同じ竹中工務店の手によっておこなわれました。

この建物の地下部分の二階建が、ほぼ所定の位置まで下げられたのは、1955年(昭和30)であったと思います。

その最下底、地下8~9メートルのところで、携帯用の小型ツルハシを使って、もくもくと土をほじくっていたのが、私たち二人でした。

私たちは、大阪の過去の姿を知るため、地下の工事場の中へ、機会さえあれば、潜入していました。

そのようなわけで、この建築工事にも、建築施行者の了解をえて、はいりこんでいたのでした。

きっと皆さんは、そんなことをしなくても 出土品は、工事をしている人たちが掘り上げたものを見ればわかるではないか、と思うかもしれません。

むしろ、そう考えるのが常識でしょう。

しかし科学の世界は、そんなになまやさしいものではないのです。

工事場では、深く掘った穴の底へ、掘穴の上の土が、落ちこむことがあります。

出土した深さも、工事担当者のいうままに信じることはできません。その人たちの思いちがいや、こちらの聞きちがいなどもでてきます。

私たちの基礎資料の集め方は、できるかぎり、常識では考えられないほど、確実な方法で進められていたのです。

それに、穴の底の土の中から、米つぶほどの小さい貝を手に入れて、その貝の生きていた環境を復元することもあります。

機会さえあれば、直接地下にもぐるのが、最もよい方法であると考えていました。

その工事現場の地下8~9メートルの層には、セタシジミが、生息したままの状態でみつかりました。

その環境は、真水の水域だったのです。古い時代の堂島川の水底が、そこまで達していたと考えられます。

しかしそれより上の層からは、工事にたずさわる人たちによって、いろいろの遺物が採集されていました。

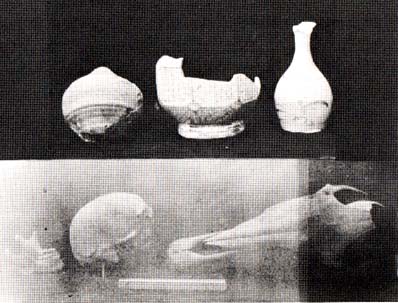

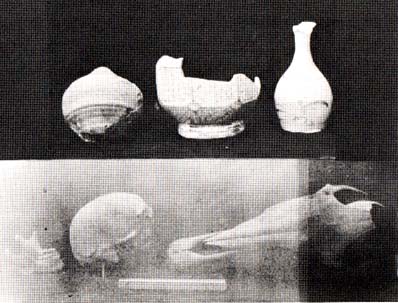

それはだいたい、つぎのようなものです(図V-4参照)。

(1) 大型のクジラの肋骨

(2)成長した馬の頭骨

(3)人間の頭骨

(4)弥生式土器

(5)海生の貝類

(6)韓国産の李朝の磁器

しかしこれらのものが、時代順に、古いものが下から出るのではなく、出土層位に混乱があります。

それに採集した人たちのことばを、そのまま信じることもできません。

私たちは、時のたつのも忘れて、底の土を熱心に掘りつづけました。

ついにその努力のむくわれる時がきました。

それはカフスボタンほどの大きさの、白磁の破片です。現在ではごくありふれている茶碗の破片のようなものです。

この破片は、陶磁器の専門家の鑑定によって、「おそらく宋の国(中国)などから輸入された白磁の破片であろう」、と鑑定されました。 |

図Ⅴ-2 大和銀行堂島支店出土品

地表下8mまでの層から出土した。川底の二次堆積物で、

出土品の示す年代と、出土層位が一致していない。

|

そうすると、それより上の層から出た、いろいろの出土品は、全部それより後の堆積物であるということになります。

中世のこの遺物より古い品は、弥生時代の土器など、たくさん出ていますが、これらが全部、二次堆積物ということになるのです。

事実この付近を流れていた、古い堂島川の上流二キロメートルほどのところには、大阪城のある上町台地があり、その川岸を洗った川の流れが、弥生土器などの古い遺物を、ここに二次的に堆積したことが、考えられてきます。

しかしその地下8~9メートルの層には、淡水産のセタシジミが生息したままの状態で出土します。

それでは当時の川の底が、9メートルも深かったのか、ということになります。だが決してそうではありません。

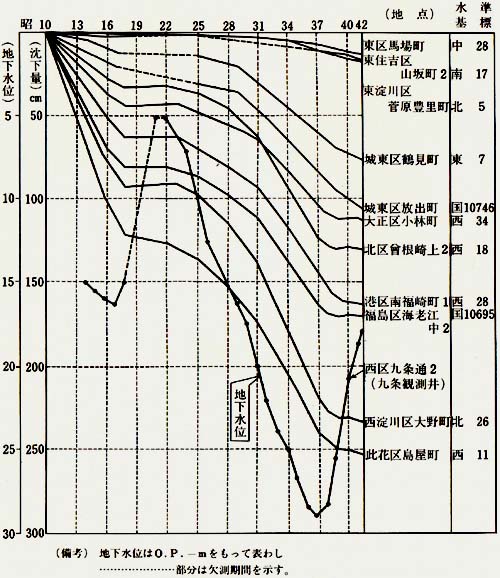

この付近は、大阪でも代表的な、地盤沈下のひどい場所です。

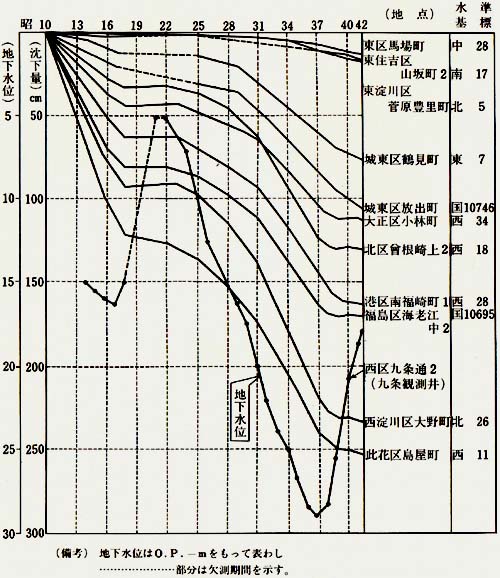

地下にある梅田粘土層という軟弱な地層が地下水の汲み上げのために、圧縮され、ずいぶん地盤沈下をおこしています(図V-5参照)。

大阪市では、地盤沈下を防止するため、地下水の汲み上げを条例で禁止して、現在では汲み上げによる沈下は停止しています。

しかし、この地下水汲み上げによる、累積沈下量(今までの沈下量全部)は、多いところでは二メートル以上にもなります。

しかしそれ以外に、遠い昔からの、自然に沈下した量も考慮しなくてはなりません。このようなことを、いろいろ考えて、私たちは、古い時代の川底に、セタシジミの生息している状態を復元していくことになります。 |

図Ⅴ-5 大阪の地盤沈下図表(大阪市、1967年による)

大阪市域は、地下水のくみ上げによって、甚だしい地盤沈下をおこした。

そこで市条例によって汲み上げが規制されて、現在はほぼ安定している。

|

結論からいいますと、大阪の複雑な沖積層の堆積状態を追究するには、できるだけ深いところから、できるだけ新しい遺物を取り上げることが、層序(地層の重なり方)解明の鍵となるということになります。

さきに書いた、淀川の低水工事のときにも、ずいぶんいろいろな出土遺物が採集されました。

しかし、まとまった包含層などは、今までのところ見つかっていません。おそらく、母村から魚とりや鳥を射るために出向いてきた人たちの遺物か、流水による二次的な堆積物と見る方が穏当ではないかと思われます。

5 環境復元の方法の転換

top

このようなことがあってから、私たちの環境復元の方法は、だんだん変わらざるをえなくなってきました。

私たちが1972年に発表した「大阪平野の発達史」での古地形の復元は、放射性炭素の年代測定によって、自然遺物の絶対年代を測定し、これらの年代値をほぼ1000年単位で分類し、これを地層のかさなり具合いと考えあわせてつくりあげたのでした。

こうして5000年とか、7000年前の古い時代の海底と思われる層からは、その当時を物語る貝などが現われ、環境復元のもととなりました。

このような海底の地層には、前の時代の二次的な化石堆積物といったものは、ほとんど出てきません。

古い海の底は、その時代一色であります。

これは人口が少なかったことも、一つの原因であったかもしれません。

また、人の住む里から遠く離れた内湾の底だったからかもしれません。

しかし1800年前、1600年前と時代が新しくなってくると(河内湖Ⅰの時代)、大阪も各所が陸化してきて、海が浅くなり、陸地に近い海には、二次的な堆積物が多くなってきます。

いまかりに、前記した堂島川の川底だったところに、木材の破片が出土したとします。

そしてその材が、樹齢300年の木の中心部だったと仮定すると、この木材の放射性炭素の測定年代は、堆積時より300年古い年代となります。

これは年輪の数だけ、中心部は古い測定値が出るからです。

この場合、測定した年代から、木材の生育した期間を差し引かなくては、実際の堆積年代が出てきません。

しかし、その木材破片は、木芯部だけしか採集できなかったときは、それ以上調べようがありません。

5000年も6000年も前の1000年単位で調べるような時代の場合では、たいした差支えも出てきませんでしたが、弥生時代頃となってくると、だんだん時代が短期間に区切られており、このわずか300年がたいへんな差となって出てきます。

つまり、弥生時代の中期か、古墳時代の初期かというと、たいへんなちがいとなります。

こうして、私たちの環境の復元も、地層の層序と14Cによる年代測定値を重視した体系に、考古学的な遺構による判定が加わり、それに古生物学的、とくに古生態学的な資料も加え、総合的な資料による環境復元といった方向に転換をしていく結果となりました。

6 砂州の命名

top

|

図Ⅴ-7 野付半島図

北海道の根室海峡にあり、日本の

分岐砂嘴としては、代表的なものである。

|

図Ⅴ-6 天の橋立付近図(陸地測量部5万分の1、宮津より)

日本海から宮津湾に入る沿岸流によってこの砂州が形成された。

その美しい景観は、古くから日本三景の一つになっている。

|

京都府の日本海に面したところに有名な天の橋立(図V-6参照)があります。

湾内に、砂の州が細長くのびて、対岸との間にわずかの水域を残しています。

その砂州の上には、松並本があり、付近の山の上から見た景色は、とても美しいので、古来日本三景の一つにかぞえられてきました。

しかしこの砂州は、人がつくったものではありません。海岸の岩石が風化し、くだかれてできた土砂や、川から流出した砂泥が、沿岸流に流され、順次ここに堆積したものです。 |

この砂州が分岐して、稲穂のようになった、いわゆる分岐砂嘴(さし)は、静岡県の三保の松原や、北海道の野付半島(図V-7参照)に見られます。

大阪でも縄文海進にともなって上町台地が半島状にのびている先に、天の橋立のような砂州がのびだしました。

対岸に到着したものは、砂州といわれますが、まだその途中のものは、砂嘴(さし=砂のクチバシ)といわれています。

このような砂州のできるのは沿岸流があるからですが、今一つの原因としては、沖から吹きつける風があります。

このような海岸には、打ちよせて返す波と、沖から押してくる波が突き当たり、波の砕ける波砕地帯がやや沖にあり、ここに砂がたまって浅くなります。

海水浴にいきますと、場所により、干潮のとき、背がたたなくなったのに、もっと沖に出ると、また背の立つところがあります。

このようなところが波砕地帯で、波が高くなるので、近頃流行のサーフィンをおこなうには好適地です。

和歌山県の磯の浦は、サーフィンの練習地で、浅くなったところが二列以上あります。

この浅くなったところを、沿岸州といっています。沿岸州が発達して離水(陸化)すると、その沖にまた次の州ができていきます。

今は埋立地ができてなくなりましたが、大阪府の浜寺など泉州海岸の海水浴場では、このような沿岸州がよく観察されました。

縄文海進にともなって、大阪では泉州海岸の沿岸州がだんだんのびて、大阪城付近から、天満(てんま=図版2のE-8)、長柄(ながら=図版5のE-8豊崎神社付近)とのびて、ついに対岸にまで達したわけです(図版1河内湾Iの時代~図版5河内湖Ⅱの時代)。

だから、この砂の高まりを、泉州から大阪城付近までは沿岸州と呼び、それから天満、崇禅寺付近まで出たときには砂嘴(さし)といわれ、図版4(河内湖Ⅰの時代)のように対岸まで達したときは、砂州と呼ばれることになります。

私たちは、この砂州を長柄(ながら)砂州と呼ぶことにします。

砂州が離水すると、その外側にまた次の砂州ができていきます。

それは大阪の木津、難波(図版5のE-10)付近から、美しい弧(曲線の一部)を画きながら、十三(図版1のE-10)、加島をとおり、尼崎市の金楽寺(図版5のC-8)に達する長大な砂州です。

私たちはこの砂州を、難波・金楽寺砂州(図版5)と呼ぶことにします。

河内湾の中にも、生駒山や淀川の左岸自然堤防にそって、沿岸州が発達します。

生駒山の下には、深野池(図版5のI-8)があります。その池の中に、一列に並んで島が三つあります。

三箇の島(さんがのしま)といわれてきました。この島は水位によって、四個または五個になったとのことです。

大和川の付替え(宝永元年=1704年)以来、池全体は干拓されて、一面の平野となり、島のあった場所だけが、やや高くなっています。

この一帯は、ウルム氷期最盛期以来、海成・湖沼成粘土や腐葉土の積み重なった悪い地盤なのですが、島の部分の表土には、壌土(じょうど=普通の畑土)が堆積しています。

これは河内湖の水が、よい土を運んできて堆積したものと思われます。

それから淀川の分流の古川の先端部にあたるところに、大和田(図版3のH-7)というところがあります。

京阪電車の大和田駅のあるところで、ここからはかつて、弥生時代の銅鐸が三個も一度に出土し、現在東京国立博物館におさめられています。

また大和田の1キロ西の、普賢寺(ふげんじ)遺跡(図版4のH-7)というところでは、生駒山系の花崗岩が風化し、長石が流されてきて堆積したと思われる白色の壌土の層が、地表近くまで積みかさなっているところがありました。

またこの付近には、弥生土器の出土した遺跡が、数ヵ所あります。

これらのものは、河内湖の泥深い底に、砂土が堆積して、一連の沿岸州をつくりあげたもので、その基部にあたる水走(=みずはい、図版3のI-9)からは、 1984年(昭和59)縄文晩期の長原式といわれる土器を含んだ、貝塚が発見されました。

私たちは、これらの遺跡の存在する一連の州を、水走(みずはい)沿岸州と呼ぶことにします。

皆さんが、大阪の歴史の本を読んでいるとき、天満砂堆(さたい)、難波砂堆、堺砂堆などと、砂堆という言葉が、たくさん出てきたことと思います。

しかしこんど私たちが呼ぶことにした名前には、砂州と沿岸州はあっても、砂堆というのはありません。

それでは、砂堆とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

堆という字は、積み重なるという意味の字で、たとえば肥料にするため、木の葉や肥料質を積み重ねておいて、土のようになったものを堆肥といいます。

だから砂堆とは、砂の積み重なったところという意味になります。

その積み重なる原因としては、水の力で積み重なるときや、風の力で積み重なるときがあります。

だから海底でも、陸上でも、砂の積み重なったところがあれば、砂堆ということになります。

平凡社の地学事典には、次のような説明があります。

さたい(砂堆) 英、 sand bank……

航海に危険なほどではないが、比較的浅い海底の砂州、潮流によって作られた海底砂州や、沈水した海岸州、浜堤などに使われることがある(茂木昭夫) |

砂堆という文字は、他の意味にも使われることがあります。地形学辞典(二宮書店)には、つぎのようにあります。

デューン 砂床形の一つ(中略)風成のデューンは砂丘と呼ばれる。

砂床形のデューンは砂堆とよばれ(以下略)(池田宏) |

以上によりますと、砂堆とは、風によって陸上にできるときも、水によって海底にできるときも、使われていることがわかります。

一方、州という字は、略字であって、古い字はさんずいへんがつくこともあります。

州の字の意味は、水に関係があって、さらに川の間に点があります。

これは、水によって川の間に島ができていくありさまを示した表意文字です。

事実、川の中にできた砂や礫の島を、一般に州と呼んでいます。

ところで、この砂堆という字句が、地図の上に、いつ頃から使われだしたか、とくに調べたこともありませんが、著者の知る範囲では、 1965年(昭和40)発行の、大阪平野地域の四葉の土地条件図であって、その几例にある一つの記号中に砂(礫)堆・砂(礫)州という欄があります。

これは堆でも州でもよいが、要するに、砂や礫のたまったところという意味にとれます。

だが間違われやすいのは、この地図の説明書が冊子になって、同時に発行されていますが、その中に図V-8のような地形区分図があります。

しかしこれは、土地条件図という地図そのものが、地形の現状を正確に図にあらわすことを目的としているのであって、そこに砂堆という名称をつけたのは、成因には関係なく、現状が砂地のところという意味になります。

要するに、どうして砂がたまったか、という原因には、関係していないのです。

しかしこの地図が、国土地理院から出ているため信用されるのか、土地の成り立ちを、探究していく立場にある歴史地理関係の人たちが、盛んにこの文字を使いだしました。

それでは大阪にある、天満砂堆とは、どのようなものかということになります。

沿岸州や砂嘴・砂州というものは、離水すると水の力がおよばなくなります。

しかし浜の砂が乾燥すると、砂は風で吹き上げられ、植生(草や木)のあるところなどにとまります。

こうして吹き上げ浜とか、浜堤とかいうものができあがっていきます。

だから工事場などで、そのような砂地(砂堆)の断面を見ると、水の力でできた州、すなわち水成層と、風の力でつぎつぎに堆積した風成層とは、はっきり区別がつくのです。

崇禅寺遺跡の発掘時や、淀川大堰(図版2のE-8⑥)の工事場では、一線を引いて、下は水成層、上は風成層という区別が、はっきりしていました。 |

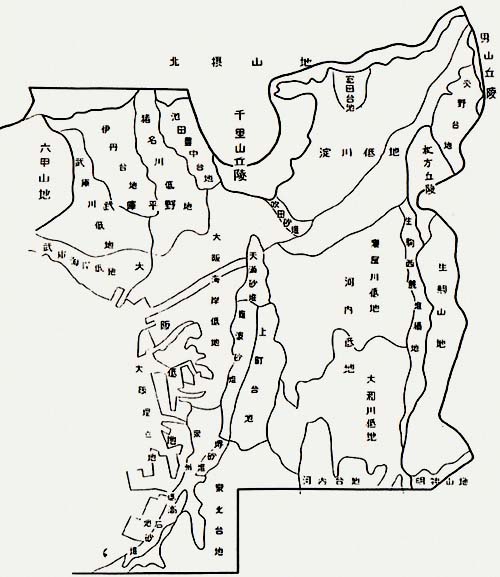

図Ⅴ-5 大阪地域の地形区分図

1965年、国土地理院発行の土地条件図。大阪地域の説明に挿図として登録されたもの。

|

ただそれらのものをひっくるめて、土地の現状をあらわす名称として、砂堆という名詞が使われたのであって、その段階では問題はなかったのですが、これを歴史地理や考古学など、土地の成り立ちに関係する分野で使うと、誤解がおきてくるわけです。

なお土地条件図は1983年(昭和58)改訂版が出ました。

その新版でも、砂堆・砂州の几例の記号は、前回のものと変わりはありません。

7 森の宮遺跡

top

大阪駅から環状線外回りに乗って走るとき、五つ目の駅が森の宮(図版5のF-9)です。

駅のすぐそばに、大阪市立労働会館があります。 ここの大ホールは、ピロティホールといわれますが、全く遺跡の上に立っております。

その地下には、縄文時代から弥生時代にいたる、長い間の貝塚があり、縄文時代の人骨が、18体も出ています。

この遺跡の貝塚を構成している貝は、縄文時代にはマガキが主体であり、弥生時代になるとセタシジミが主体となります。

これは河内湾から河内湖に移り変っていくありさまを、そのまま物語っています。

下の層から出るマガキの層の中には、石ころがまじっていますが、これは浮遊しているマガキの幼生が、海の中で着生するのに、磯のある海岸であれば、まずこれらの磯に着生したものと思われます。

この時代の、マガキが多く生息した場所としては、庭窪(図版2のG-6⑤)と淀川大堰(図版2のF-8⑥)があります。

淀川大堰の方は磯が多いのですが庭窪では磯が少なく、カキガラの上にまたカキガラがついたものが多くみられます。

現在わかっている地点で見るかぎり、森の宮遺跡のカキガラは、淀川大堰など、長柄砂州近くで採集した可能性が高くなります。

しかしこの湾も、やがて河内潟となり、河内湖Iの時代になると、全く淡水となり、貝類はセタシジミが圧倒的に多くなっていきます。

森の宮遺跡の貝層も、これに対応して、上部では、セタシジミのみの貝層となっていきます。

河内の湾から、潟、湖に変わっていく貝類の変化は、そのまま森の宮遺跡の貝層に反映していることになります。

この貝塚の出土品、石器、土器や人骨の一部は、貝塚の上に建られた労働会館の一室に展示されており、正午から3時までの間でしたら、無料で見ることができます(月曜と祝日の翌日休館)。

機会があれば、この展示場を見学され、大阪人第一号の繩文人と親しく面会されてはいかがかと思います。

また大ホールの前には、遺跡の断面模型なども展示してあります。

ホールの使用状態によってちがうと思いますが、可能なときには、これも見学されると参考になると思います。

top

****************************************

|