|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 大阪平野の古地図

第IX章 大阪平野の歴史時代

――大阪平野Ⅰ・Ⅱの時代――

1 摂津・河内の国境

top

この本に出した古地理図(図版1~5)は、「大阪平野の発達史」を発表して以後、十数年の間、たえず発掘現場をたずね、種々の資料を見学し、発掘担当者とも意見を交換し、現地説明会での説明などを参考にしてまとめています。

しかしそれらのうちには、調査担当者が、未だ公表していないものもあります。

そうしたものは今後の報告書の発行で、明らかにされていくことでしょう。

したがって今、著者たちから発表することは、差し控えねばならないことも、でてきています。

なお大阪全般の古地図をつくりあげるためには、資料のない地域では、すでに明らかな地域の資料から、推定したものもあります。これら資料の少ない地域の古地理図は、今後たしかな資料が現われることによって、つぎつぎと訂正されていくことでしょう。

大阪市の東辺、長瀬川左岸の地帯、すなわち生野区など玉造江(図版5のF-9)の東岸は、非常に資料の少ない地域です。

この地域でも、しかるべき工事が、なかったわけではありません。

かっての平野川改削、近くは地下鉄工事などの大工事が何回かおこなわれました。

しかし、文化財保護法があっても、考古学的な遺跡がないということで、事前調査がおこなわれないまま、工事施行当事者に押し切られてしまったからです。

梶山も、何回か、地下鉄の工事中に見学に出かけていますが、残念なことに排土を観察する以外に手のほどこしようがありませんでした。

こうして、資料のブランクの地帯が、できたのです。このブランクをおぎなうために、図版5の時代すなわち5世紀からは、はるかに時代はくだりますが、奈良・平安時代(8・9世紀)に、確定していったであろうと思われる、摂津・河内の国境を、これに準ずる基本資料とし、その他の資料も加えて、5世紀頃の汀線を推定してあります。

そのようなわけで、高井田遺跡(図版4のG-9)などがある付近の汀線は、河内・摂津の国境からの推定線であるともいえます。

ではなぜ、河内・摂津の国境から汀線を推定できるのでしょうか。

摂津職であった和気清麿は、有能な役人で、都が京都に遷ると、延暦年間に淀川の水を神崎川に流れる旧水路を開削して、西国への水路を完備させました。

またアベノ橋(図版1のE-11)付近をとおる、河内川の改削に着手するなど、盛んに土木事業をおこないました。

しかし、考えてみると、彼は摂津職の太夫(長官)であります。

摂という字は、とりおこなうことを意味し、津は港であります。

難波(なにわ)は、奈良から京都に遷った朝廷の、海に面した玄関口であり、また水軍の根拠地でもありました。

その地をつかさどる者は、河内・大和その他の国をつかさどる者より、上級のもので、国守以外に、大きい港の司政官も兼ねていました。

内湾汀(なぎさ)線近くには、芦が生えます。芦は中等潮位付近から、満潮線のやや上まで生育します。

(ここではもっと上にも分布する別の種類の、セイタカアシなどは除外します。)

芦の生える地帯より上位には、砂浜の地帯があって、芝やチガヤなどが分布します。 この地帯が開墾されて、農業が営まれる場所となります。いわゆる、河内の国です。

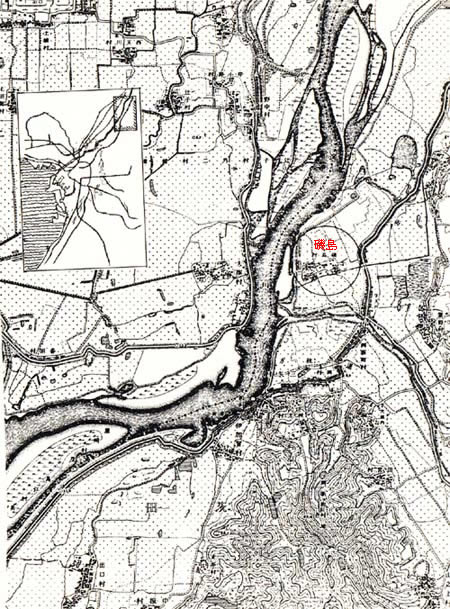

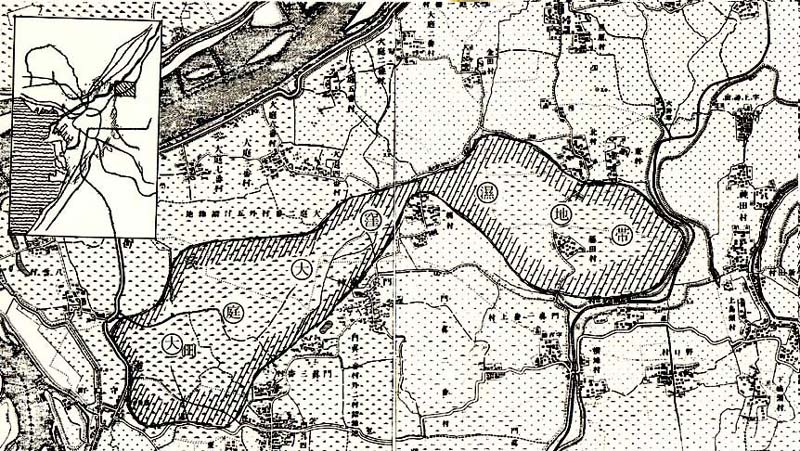

ここには、河内の守が国を治めています。 満潮線までの水のあるところは、港の司政官である、摂津職の治めるところとなります。 だから、古い時代の国境は、だいたい満潮線付近(図IX-1参照)にあった、と考えてよいと思います。 |

図Ⅸ-1 摂津・河内国境図

|

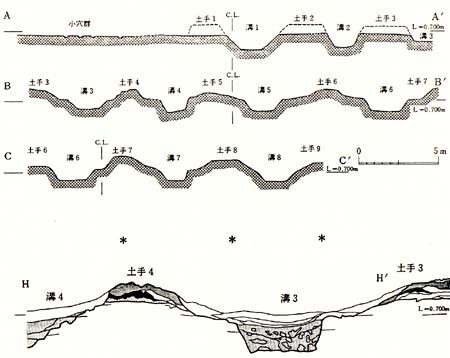

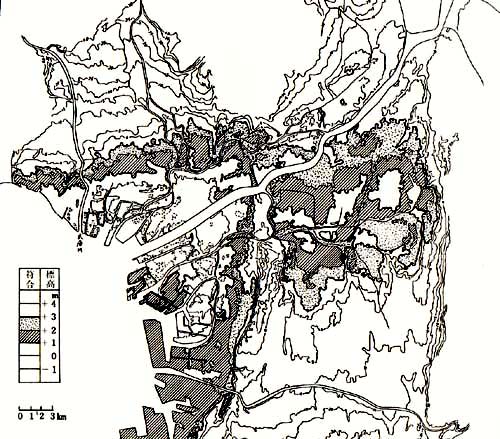

このようなことは、淀川筋についても考えられます。 淀川の中州は全部摂津領であって、枚方付近の淀川左岸(河内側)にある磯島(図IX-2参照)という村も、摂津領でした。

天の川が、淀川に流れ込むあたりの、芦原にできた天の川のデルタに集落ができ、これが当然摂津領になったと考えています。

もっともこの村は、現在は地理的に近い河内に編入されています。

このような場所は、淀川左岸に何ヵ所かあります。

しかし、近世になって、河内側から、中州に出て耕作する者が増えて、河内側に年貢を納めるために河内領となり、現在の国境は、混乱しています。

あとで触れる行基年譜に「高瀬大橋、在嶋下郡高瀬里」とあります。

この付近で淀川が瀬をつくっていて、そこに行基が橋をかけましたが、所在地は嶋下郡、つまり摂津の国となっています。

これは奈良時代のことですが、淀川は全部摂津であるということの古い例と思います。

2 河内平野の低湿地

top

前に発表した「大阪平野の発達史」の古地理図(図版4の左側)では、江戸時代にまで残っていた深野池(図版5のI-8)や、新開池(図版5のH-9)以外の場所は、同じように陸化していったと思われるような図でした。

その地図では、主要な水域や川を記入したほかは、しだいに陸がひろがっていったものとして、扱ってきたわけです。

しかし、前の古地理図では陣地として表現した部分にも、氾濫原や自然堤防のほかに、後背湿地の状態で、現在まで残されきた場所がかなりあります。

このような湿地は、1885年(明治18年)にできた仮製版図では、湿田として表示され、乾田とは別の記号で表記されています。 |

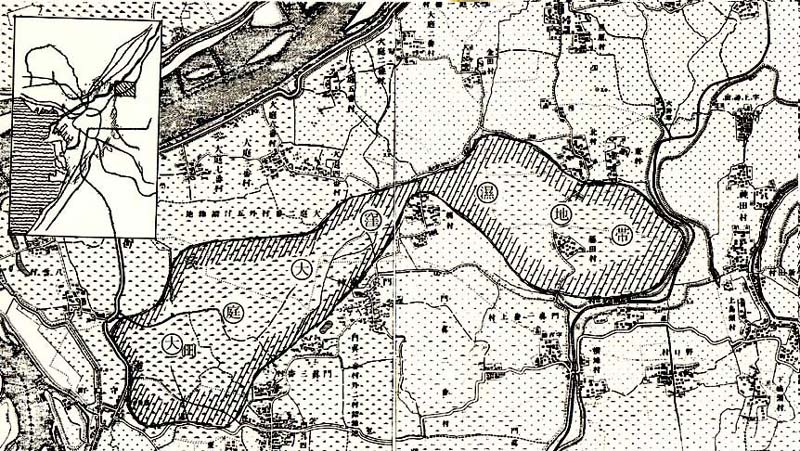

図Ⅸ- 2 磯島付近図(陸地測量部、明治18年仮製版図より)

淀川左岸の枚方市磯鳥(赤字)は、江戸時代には摂津であった。

天の川のデルタにできた村と思われる。

|

|

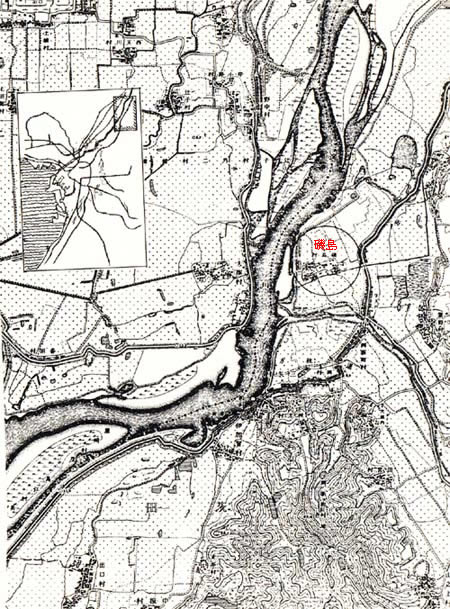

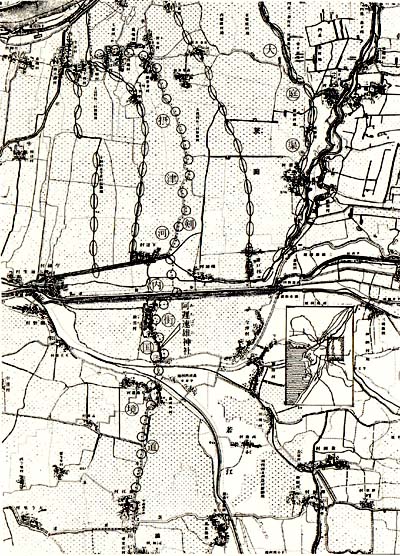

図Ⅸ-3 大庭・大窪湿地帯(陸地測量部、明治18年仮製版図より)

淀川左岸の自然堤防と、水走(みずはい)沿岸州の間の湿地帯が、近世まで残っていた。

|

また土地が低湿なため、最近まで、見渡すかぎりの広い地が、蓮根池のみである、という場所もありました。

土地の人は、同じ田でも、上田と下田とにわけ、上田は綿と麦、下田では稲と菜種をつくりました。

いつも水のある田では稲の一毛作が、一番多い作柄でした。

その稲の一毛作もできないさらに低いところが、クワイ田や蓮根池となります。

今回の古地理図(図版5)には、稲の一毛作地より低いところの多い場所をとりあげて、八ヶ池、鶴見湿地、大庭大窪湿地(図IX-3)として、表記し、なぜこのような低湿地帯ができたか、ということ、つまり、その成因を探究することによって、平野の生いたちの過程を、明らかにするようつとめました。

つぎに前の古地理図と変わっているのは、満潮と干潮による、海水面の変動をとり入れたことであります。

満潮線と干潮線の差は、高さで二メートルあまりですが、水平距離では、場所によっては、3キロメートルあまりとなるところがあります。

実際にそれほどあったのだろうか、との疑問を、だれもが持つことと思います。

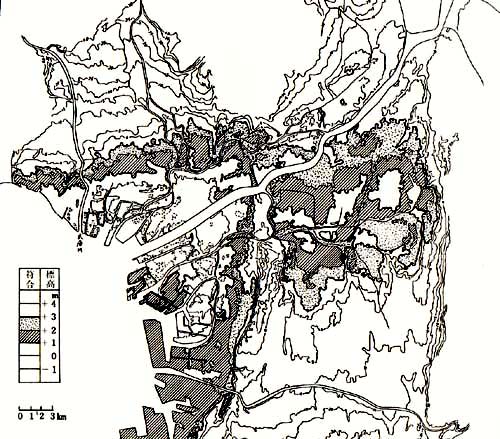

満干差のひどい有明海では、もっと広い範囲が干上がるのですが、河内湖の場合、それを実証するために、河内潟推定満干図(図IX-4

)を、つくってみました。

作図につかった1965年国土地理院の地盤高概念図では弥生~古墳時代に汀線であった位置が、その後の堆積物のために、数メートルも高くなっているところもあります。

そうして、河内平野の最低部、すなわちスリバチや鍋の底になる部分は、たいらで傾斜がありません。

仮にこの地形が、河内の水域の汀線の軌跡であるとみなして、昔の満潮線・干潮線間の傾斜ぐあいを見るため、満潮線として標高三メートル、干潮線として標高一メートルの、等高線図をつくって見ました。

そうすると、二メートルの満干による汀線間の水平距離は、4キロメートルぐらいもあるところがでてきます。 すなわち古地理図の水平距離以上となるのです。過去の満干による汀線間の水平距離が、3キロメートルあっても、まず問題はないということになります。 将来、もっと精密にこの水平距離を測量することができるようになれば、それ以上の値が測定されるかも知れません。 |

図Ⅸ-4 河内潟推定満干図

現在の河内平野の等高線、標高+1m~+3mによって、過去の河内潟を推定してた。

1965年、国土地理院発行の土地条件図説明言に一部加筆したもの。

|

このようにして、河内平野の陸化していく過程を、明らかにしてきたわけです。

今その過程を、要点だけ記すと、つぎのようになります。

河内平野の陸化の順序

(1)河内の浅い水域に淀川が直線的に流れ、両側に自然堤防ができる(図版2)

(2)水走(みずはい)沿岸州が発達する(図版2)

(3)恩智川、寝屋川の合流河川、および古川の流れが、下流に三角州(デルタ)をつくる(図版3)

(4)それら三角州(デルタ)の間に後背湿地が残っていく(図版3・4)

(5)鶴見湿地の西側で、河内湖東岸の汀線が、順次しりぞいていく(図版5)

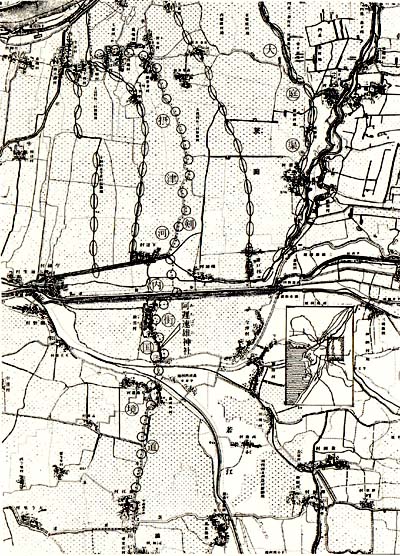

以上のうち、(5)の状況を、もうすこし詳しく説明しますと、汀線ぞいの湖底に、小規模に発達する沿岸州が、そのうしろに後背湿地(沿岸トラフ)を残しながらつぎつぎに陸化して、湖の汀線がしりぞいていくのです。

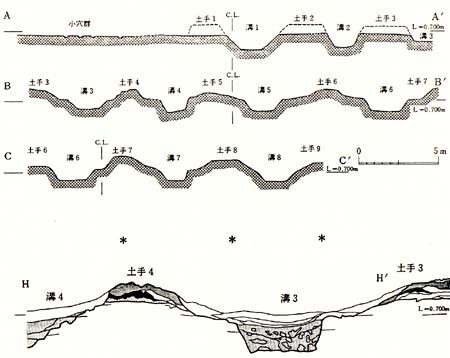

地形図のうえでは、あたかも木材断面の年輪を見る(図Ⅸ-5参照)ようにこれらの沿岸州を数えあげることができます。

だいたい5本の沿岸州が浮かびあがりますが、その中程の沿岸州のあとが、現在剣(つるぎ)堤または剣街道としで残っており、河内・摂津の国境となっています。

その堤に接して、延喜式に登載されている、摂津の国東成郡の阿遅速雄(あちはやお)神社があります。

延喜式というのは、延喜5年(905)につくられた、日本のあらゆる制度・年中儀式などをしるした書物です。

異説もありますが、摂津の東成郡は、玉造江の東岸にもあったことを、物語っています。 |

図Ⅸ-5 河内湖奥、旧汀線推定資料図

(陸地測量部、明治18年仮製版図による)。河内湖奥の汀線(丸や楕円で印した線)が、後退していく過程を、地形図から読みとることができる。

|

3 行基(ぎょうき)年譜

top

聖武(しょうむ)天皇が、奈良の大仏を造られるとき、行基(ぎょうき)というえらい僧があって、たいへん尽力したことは、有名です。

この行基が、生前におこなった行跡を、安元元年(1175)に年譜にしてまとめたものが、貴重な書物――行法年譜――として残っております。

この年譜の中で、河内平野に関係あるものとしては、つぎのようなものがあります。

(1)茨田(まむた)堤樋 在茨田郡、茨田里

(2)古林溝 在河内国、茨田郡、古林里

(3)高瀬堤樋 在茨田郡、高瀬里

(4)大庭堀川 在河内国、茨田郡、大庭里

(5)高瀬大橋 在嶋下郡、高瀬里

(6)直所一所 在自高瀬、生馬大山登道 已上河内国茨田郡摂津国云云

このうち(2)の古林溝は、門真一番上村という村が、一名、古橋村といわれることや、この村の氏神である八阪神社が大和の長弓寺蔵のお経本の奥書に「河州茨田郡普賢寺庄内古林宮御経也」とあることなどから、古川筋(図版5のH-5~9)に用水路を開いたのであろう、との説が一番有力となっており、その水路の、淀川からの取入れ口が、田の茨田堤樋と考えられます。

(5)の高瀬大橋は、前にも書きましたが、守口市付近の淀川にかけられた橋です。

(3)はその近くに設けられた樋で、その用水を用いた、高瀬・大庭付近の村の排水路が、(4)の大庭堀川です。

大庭堀川は、並川誡所の摂津志に、大庭渠とあるのが、それだと思われます。

大庭渠は鶴見湿地付近を通る井路川(図版5のH-7~8)がそれにあたります。

(6)の生駒道は、前にのべた水走沿岸州上に発生した集落、橋波(はしば)、門真(かどま)四番、門真三番、門真二番、門真一番などの村々を、縫うようにして存在した、古い里道が、その遺跡だろうと見ております。

なお深野池(図版5のI-8)や新開池(図版5のH-9)の地形は、河内の旧家に伝えられた、元禄年間(1690)の河内古図によって復元したものです。

4 大和川下流地帯

top

大和川が石川をあわせて、その合流点(図版1のI-13)から北流しているほか東除(ひがしよけ)川や西除(にしよけ)川も河内平野を北流しています。

これらの川は、江戸時代につけかえられた、新大和川より北へ数キロメートルの間は、段丘層を開せきした谷を北流し、だんだん扇状地状になっていきます。

この地方は、古くから農業の発達した場所で、弥生時代以来の水田が、発掘されています。

またこの地方は、飛鳥時代を考えても、物部守屋の本貫地でありました。

したがって長瀬川(図版1のG-9~11)などは、古くから堤防が発達し、川床が高くなり天井川の状態になっています。

長瀬川のほかに、玉串川がその例で、両岸の田畑に水を入れるための、用水の川です。

これに対して、その間にある楠根川(図版1のH-9~10)や恩智川(図版1のI-9~12)は、排水の川となります。

楠根川・恩智川の流域は、古くから排水に苦心し、各地域ごとに、少しでも水位を下げるために、村ごとに専用の排水路が、幾条もつけられることになります。

近畿日本鉄道線以北の恩智川(図版1のH-10)には、最近まで、川の敷地内に、上流池島方面(図版5のI-10)各村の排水のため、3条の水路が残されていました。

|

|

|

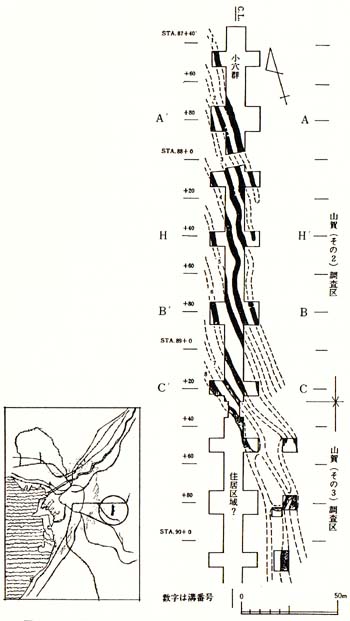

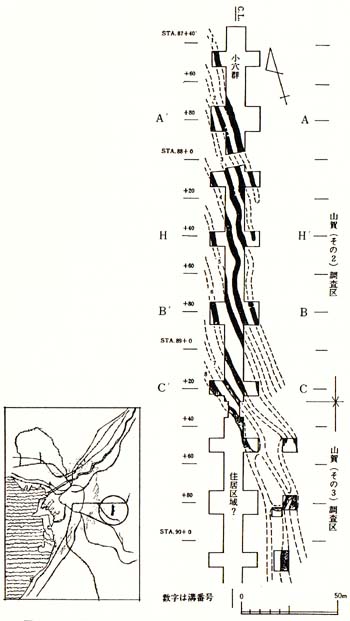

図Ⅸ-6 楠根川排水路図(大阪文化財センター、1983による)

山賀2~3遺跡に現われた水路跡で、水路の東側に排水する川の本流があり、この水路は沿岸各村の排水路と推定された。

なお点線部の一部を改変している。また右の図は、木図A―A'、B―B'、C―C'、H―H'の断面。 |

楠根川筋でも、山賀その2・3遺跡付近(図版3のH-10)では、弥生時代の8本の溝の並列(図IX-6参照)が見られました。

各村ごとに、その村の田の水位を、たとえ数センチメートルでも下げるため、排水路の水はけをよくすることに苦心し、泥あげ、草刈り、藻刈りなどが、たびたびおこなわれたことだろうと思います。

いまたとえ数センチメートルでも水位をさげるためには、村をあげて排水にあたると書きましたが、読者によっては、少しオーバーな表現のように、思われるでしょう。

そこで、食糧不足になやんだ、戦中・戦後の3年間、梶山が、低湿田において稲作をおこなった体験記を紹介したいと思います。

稲をつくる田圃といえば、必要なときはいつでも水を入れることができるし、また水をぬいて乾燥させることもできるのが、上等の田とされています。

土質は堅いところほどよい米が穫れ、洪積層の段丘上の田などには、良質の米が穫れます。

灘の酒の原料となる米は、ほとんどみな、そのような田で生産されます。

しかし、下等の田になるほど、水はけが悪く、浮泥ばかりが厚くたまった低湿田となります。

耕作するとき、作業は楽ですが、米の質は悪くなり、まずい米しか穫れません。

秋になると、みのりをよくし、稲を丈夫にするため、田の水をぬかねばなりません。

しかし、このような低湿田は、水をぬくことができません。

そうすると、のびすぎた稲は倒れ、充分に結実しないことになります。

戦時中の食糧不足のとき、田地には、面積に応じてつくった米を国に売る、供出が義務づけられていました。

これが配給米として国民に配分されるのです。 ところが、米のつくられていない田がありました。

昔は水田であったが、下水の排水量が多くなり、排水路の水位が常に高く、田の水をぬくことができなくなったので、人手不足も手伝って、耕作を中止した田です。

このような田には、供出義務もありませんでした。

そのような田でも、やや水位が低い場合は、田圃一面に雑草がはえます。

これでは人の力で、田植えのできるように整地するのは、たいへんなことです。

機械力か畜力にたよらねばならないので、素人ではできそうもありません。

しかしいま少し水の多い田では、いつも水があって、浮泥が深いので、草ははえませんが、田の中に入ると、すねまで泥の中に沈んでしまいます。

田の中での移動が困難なので、田下駄、大足といった道具が、最近まで使われていたところです。

私が耕作したのは、このような田でした。

この田に稲苗を植えようとしても、苗(なえ)が水没してしまって、水面に出てきません。

そうすると炭酸同化作用ができないので、全部枯れてしまいます。

しかし浮泥がやわらかいので、両手ですくいあげて、水中にうねをつくると、うねの上は水面近くになります。

そして、その上に、そっと二列ぐらいに、稲苗を植えるのです。

このような場所は、雑草がはえないので、田の管理は楽です。

ときおリヒエなどの雑草をぬきとりに廻る程度で、収穫することができます。

けれども、窒素分が多すぎ、徒長して高くなり、結実する前に倒れやすいので、みのりが悪くなります。

収穫するときは、刈り取った稲の束を、田舟に乗せてあぜ道まで運ばないと、能率があがりません。

収量は上田の三分の一ぐらいで、反当収量(10アールの収量)一石(140キロ)あまりとれれば、良い方ということになります。

米の質は悪く、値段は最下位です。

私が耕作したのは、ごく小規模のところを、休閑地としてつくるので、供出もなく、収穫した米は、食糧不足をおぎなうためでした。

しかし、今考えてみると、古代の農業を考察するには、よい体験をしたと思っています。

この場合の田植えの時期に、うね田(図IX-7参照)をつくると、高いところで浮泥がときおり水面に出る程度でないと、先に述べたように水没すると稲苗が枯死します。

だから田植えのとき、数センチの水位の差が、稲作ができるかできないかの別れ道となります。

田の中には、いつも水があるので、ときおりザリガニなどをみかけることがあります。 |

図IX-7 うね田の田植え

近年まで耕作されてきた、低湿田の田植えを図にしてみた。

うね田の上は、水が浅いから苗を植えることができる。

|

このようなところが稲をつくる限界であって、それより低いところは、田の一部を池のように深く掘る「かき上げ田」とするか、そのままでは、くわい田や蓮根池となっていくわけです。

弥生時代の人たちは、鉄の鋤先や畜力もなく、また、あっても稀少であり、耕作がたいへんなので、おそらくこのようなところをえらんで、こうした農耕をおこなった村もあるのではないかと思います。

しかしつぎの時代には、農機具が発達し、水害なども原因し、今少し高いところに村の主体は移動していったと思われます。

このように、低地で耕作しているときは、排水路の整備は、一番重要なことであったことでしょう。

各単位の村ごとに、排水路を設けて、事前に泥上げを完全にして、たえず溝さらえをすることによって、田植えができることになります。

この場合、田に水は必要ですが、湿田では、排水の方が重要です。利己主義の意見を述べるのを、“我田引水”の説だということばがあります。

しかし、河内の湿田地帯では、“我田排水”という方が、適当となってきます。

村ごとにあったであろう排水路は、はじめはあまり長くはなかったでしょう。

稲のつくれるところをえらび、短い排水路をもうけて、田圃をつくったと思います。

しかし洪水ごとに排水する川の底が高くなり、しだいに下流まで排水路を延ばしていったのではないかと思われます。

図に示した山賀遺跡2~3 (図Ⅳ-6)では、8本もの水路が並んだ状態がみられます。

近年まで残っていた稲作についての慣習や、水利慣行を考えると、これらの水路は、排水路であった可能性が高いと思われます。

この場合、排水路は、必ず排水する川に平行して設けられ、川に接近した排水路ほど、上流の村のものであって、やがて川に合流します。

ですから近くの村の排水路は、最初は排水する川から離れた位置にありますが、下流までいく間に、しだいに川に近くなり、しまいには川に一番近い排水路となって、目的の川に放流されることになります。

安威川(図版5のG-2~5)流域にあった、村ごとの排水路は、近年まで残り、川に平行して設けられていて、何キロメートルも下流で放流されていました。

これらの排水路は、安威川下流の神崎川の川底が、淀川の砂で高くなったので、江戸時代につくられたものです。

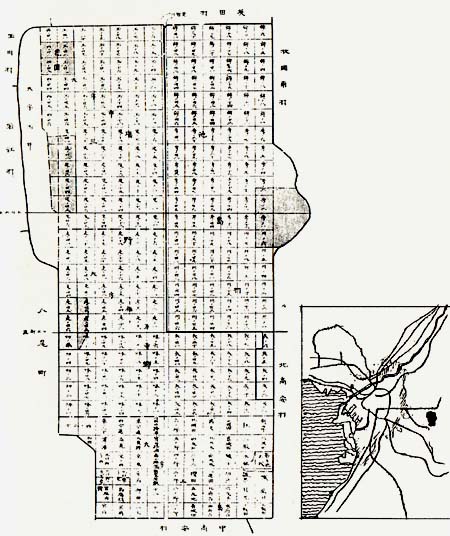

現在、河内の湿地帯で、地表面に残っている、いわゆる河内の条里遺構は、案外、歴史が浅いものです。

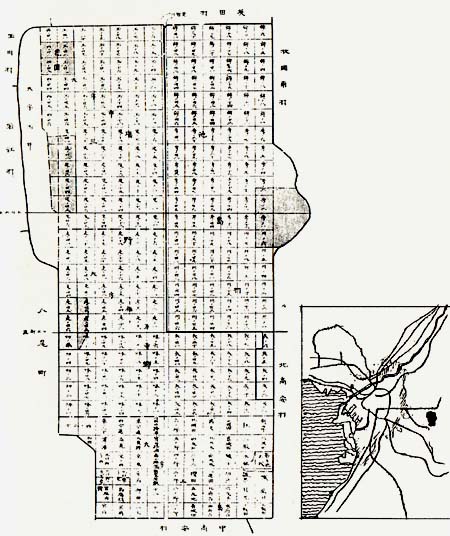

たとえば、恩智川流域などは、36の坪名の完備した条里(図IX-8参照)が、整然と残り、古くから、大阪府全志などに取り上げられてきました。

しかし、近年の恩智川治水緑地建設による大阪府調査などで、案外新しい時代のものであることが判明しました。

おそらく、生駒山山麓の、東高野街道付近の、古くからある条理を、中世になって開拓された低地に、そのまま延長したものであろうと思われます。

恩智川治水緑地建設にともなう、池島地区の調査では、縄文時代以来の遺構が発見されているのに、貝化石など、常時水域であったことを物語る資料は、発見されていません。

それで池島地域には、高槻方面と同じように、干期に草原、雨期に水域となる地域として、記号をつけました。 |

図Ⅸ-8 河内条里図(井上正雄、1922より)

大阪府全志に登載された条里の復元図で、一里内の36の坪名が、全部

そろった田がえんえんとつづく。しかし、後世の干拓地であった可能性が高い。

|

5 難波・金楽寺砂州

top

最近、堺市の中心街、小林寺町西(図版5のD-13)で、堺市による発掘調査がおこなわれました。

地下5メートルのところに、暗青色の泥質砂層があって、その層にふくまれていた30種ほどの貝類化石は、大部分が生息の状態のままのものでした。

その貝の種類は、近年まで大阪湾に生息した貝ばかりです。

そうして、これらの貝とともに、数個の須恵器の、イイダコ壺型土器が出土して、この層が、古墳時代の海底、それもあまり深くないところであることがわかりました。

大阪湾の沿岸州については、先にも書きましたが、沿岸州が発達すると、州と汀線との間の溝(沿岸トラフ)と州の上では、底質および生物が、非常に変わってきます。

この遺跡の場合、遺物含有層は泥質であること、またその貝類群からみて、沿岸トラフの堆積層であるとみられます。

このようなわけで、小林寺西遺跡の東側には、汀線がごく近いところにあり、その西側には、沿岸州が発達していると考えられます。

なおその後の調査で出土した貝は、14C測定の結果3000年以上前の貝も混在していることが判明しました。

しかし古墳時代の環境は前記のとおりです。

昔の沿岸州の位置は、難波付近(図版5のE-10)をはじめ、そのほかの場所でも、工事現場の観察にもとづいて、考察されています。

これらの沿岸州に堺の沿岸州を加えて、5世紀頃の海岸線(図版5のD-13)を復元してみました。

各地の沿岸州をつなぎあわせてみると、難波と堺の間の住吉付近(図版5のE-12――遠里小野付近)にも、沿岸州のあった可能性がでてきます。

つぎの奈良時代になりますと、万葉集に住吉のシジミが名物として、たびたびしるされています。

住吉神社の南側には、西流する細井川という小川があります。

おそらく万葉の時代には、沿岸州は離水して、細井川河口から、沿岸州後背にかけての水域は汽水化し、ヤマトシジミ(うすい塩水にすむシジミ)のすむ地域になったと考えられます。

万葉の歌の解釈をするにも、沿岸州の存在を重視すべきであると思います。

難波付近では、潮口(沿岸州の切れた場所)の存在が、出土品から推定されます。

また難波の南側の沿岸ドラマの位置から、有名ないたち川の丸木舟が出土して、その地の地名も、船出町となっています。

沿岸トラフは、最良の舟かこい場であったと思われます。

前にも大隅島のところで書きましたが、1917年(大正6)に新淀川(図版1のC~E-8~9)と、神崎川(図版1のC~E-6~7)の間が、洪水のため浸水しました。

しかし、難波・金楽寺沿岸州の筋の今里、堀上、三津屋、加島などの古い集落は、浸水が浅く、村の中心部の、お寺・旧家など浸水をまぬがれたところが、点々とつづいていました。

加島には大正年間に弥生遺跡が、発見されています。

この沿岸州の上には、集落をつないで、大阪から山陽道に向かう、中国街道が発達していきました。

6 尼崎の海岸線

top

難波・金楽寺沿岸州の終点にあたる尼崎市金楽寺には、吉備神社を中心にして、沿岸州であったことを物語る、長州(ながす)という集落が、沿岸州の離水後に、帯状に延びた浜堤上に発達しています。

吉備神社境内の、中世の貝塚は、前面の海の貝と、後背の汽水域から採集した、ヤマトシジミによって構成されています。

ここで、尼崎付近の、弥生時代の海岸線について、考察したいと思います。尼崎市史第1巻、1966年(昭和41)刊には、村川行弘氏の「考古学から見た尼崎」がのっています。

その付図には、国鉄尼崎駅(図版1のC-7)のある国鉄線の南側に、弥生遺跡が3ヵ所記入されています。

ところが、同じ村川氏が記述された、尼崎市史第11巻考古編、1970年(昭和55)刊では、これらの遺跡は、遺跡地図からとり消されて、弥生時代の遺跡は国鉄線以北だけになっています。

しかし国鉄線南側の遺跡からは、ほとんど完全な、サヌカイト製磨製石剣が出ています。

そして、この第11巻には、この石剣について、つぎのような説明文があります。

長州(ながす)から、サヌカイト製の磨製石剣が出ている。

これは昭和16年(1941)から翌17年にかけて、長州字蒲生(現金楽寺一丁目)の尼崎精工株式会社の敷地内で、井戸掘りがおこなわれた際、約30尺(9メートル)の深さから掘り上げた土砂の中から、発見されたものと伝えられている。

他に伴出遺物がなく、埋納されたものとも考えられる。

しかし出土情況の記録が残されていないことや、発掘地上層の土砂は、かって他より搬入されたという、古老の話などもあって、この出土地が、埋納地とは断定しがたい。 |

梶山は、村川氏とは、かって金楽寺貝塚発掘時にも関係し、旧知のなかだったので、直接たしかめてみました。

すると、第一巻に記述した三ヵ所の弥生遺跡のうち二ヵ所は、地表面採集の土器にもとづいて遺跡を設定し、残り一ヵ所は、井戸掘りのときの出土石剣であるとのことでした。

この磨製石剣は、かっての弥生人展に出品されて、日本各地で展示された経歴を持っている、有名な遺品です。

しかし、井戸掘りは、学術的な調査ではありません。

表層には他所からの地上げ土もあるはずです。

以上のようなわけで、この遺跡は、遺跡地図からは、取り消されることになったのです。

最近とくに、学術的な水準が高くなった考古学分野での、学問のきびしさを、身にしみて感じます。

私たちの尼崎市域内での地下観察は、大阪ほど多くありませんので、ここには、弥生時代の汀線を、古地理図に書きいれた経過のみを、述べました。

top

****************************************

|