|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 大阪平野の古地図

第VI章 チリメンユキガイ

――河内潟の時代――

1 チリメンユキガイ

top

この時代で、とくに注目していただきたいこととして、チリメンユキガイの問題があります。

この貝は現在は、インド、フィリピン、台湾などの、薄い塩水のところに分布する貝なのですが、大阪の沖積層から、ときおり採集されていました。

一番はじめは、1929年(昭和4)、難波(図版5のE-10)の南海電車の難波(なんば)駅の改築工事のときで、当時、京都大学の槇山次郎先生らが、難波貝層からのチリメンユキガイについて、報告しておられます。

そのご大阪市内で散発的に発見されていましたが、淡路新町(図版3のF-7②)で施行された、大阪市の下水道工事では、たくさんチリメンユキガイが発見されました(図VI-1参照)。

なぜ南方の貝が日本にたくさんいたのか、だれもが不思議に思うことなのですが、原因として、つぎのようなことが考えられます。

(1) 当時の日本があたたかかった。

(2)大阪の環境が、内湾の奥まったところなので、南方の貝がすみやすかった。

(3)過去の生物が、単にレリック(生き残り)として生存していた。 |

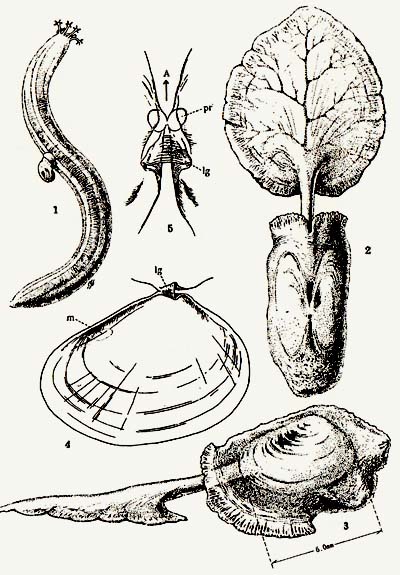

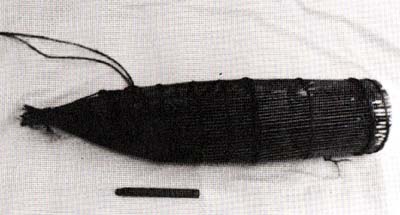

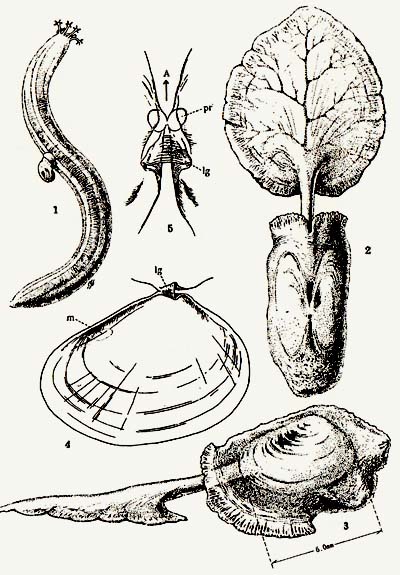

図Ⅵ-1 チリメンユキガイ

大阪市淀川区で出土したもの。現在では南方の

薄い塩分のところに分布し、日本付近ではみかけない二枚貝。

|

このうちで、とくに淡路新町に多産したことは、(2)に原因することが多いと思われます。

その他の場所で、わずかに見つかっているのは、(3)になると思われますが、田の問題も考慮しなければならないでしょう。

チリメンユキガイ以外に、ハイガイなども、古い時代には、関東地方はじめ、西日本にずいぶん生息した貝なのですが、弥生時代頃には、急に減少し、現在では、西日本の湾奥数ヵ所に生存するのみとなりました。

ただし、この場合、養殖の貝は除外します。

海の水は、ご承知のように一日に二回、水位が高くなるときと、低くなるときがあります。

これは太陽や月の引力によるものです。

そして旧暦の1日と15日、すなわち、月の新月と満月のときには、満干の差が大きくなります。

これを大潮といい、その間の満干差の小さいときを、小潮といいます(図VI-2参照)。

この満潮と干潮を、記録して平均したものを、中等潮位といい、東京湾の中等潮位が標高0メートルです。

富士山の高さが、標高何メートルというのは、これによっています。

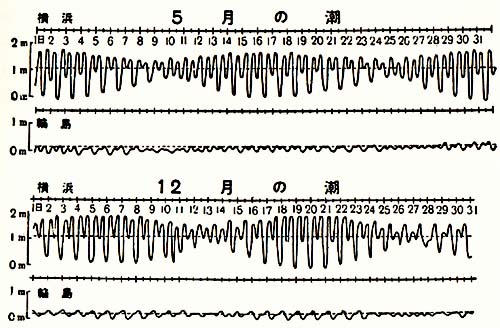

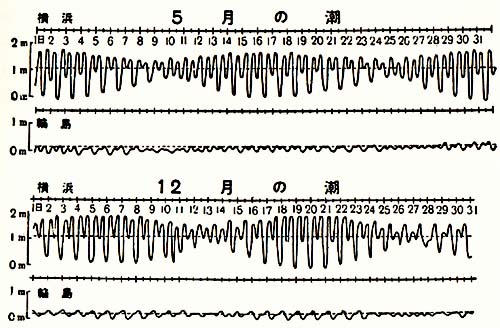

満干差は、日本でも地方によって異なり、一般に、太平洋に面した表日本では大きく、二メートルぐらいあり、入口のせまい日本海に面した裏日本では、30センチメートルぐらいしがありません。 |

図Ⅵ-2 横浜と輪島の潮位表(瀬川宗吉、1956による)

横浜(太平洋)および輪島(日本海)の、5月と12月の潮候曲線

(満干を表す線)で、太平洋に比べて日本海の満干差は小さい。

|

また地形によっても異なり、九州の有明海では、6メートルも満干差のあるときがあるといわれます。

大勢の人の出かける潮干狩(しおひがり)などは、干潮のときを利用しておこなわれます。

そして大阪湾の満干差は、2メートルあまりあります。異常な高潮なども加えたものでは、2.58メートルという記録もあります。

自然の状態の海岸では、干潮時の河口など砂の多いところでは、広い干潟ができ、アサリやハマグリなどの貝類が採集されています。

2 海と陸の間

top

私たちの住む都市域では、昔の自然のままの海岸を、ほとんど失っています。

海と陸の間には、コンクリートや石垣などの護岸があり、ここは海、ここは陸と、はっきりと区切りがついています。

たとえ、その陸地が自然の状態なら、満潮時には、浸水する地域であっても、長年にわたり、防潮堤に守られ、排水はポンプにたよっているかぎり、ここは人の住む陸地であると思い込んでいるのです。

しかし、いったん排水ポンプが止まり、津波で防潮堤がこわれるようなことがあれば、たちまち一日二回の満潮時には浸水することとなります。

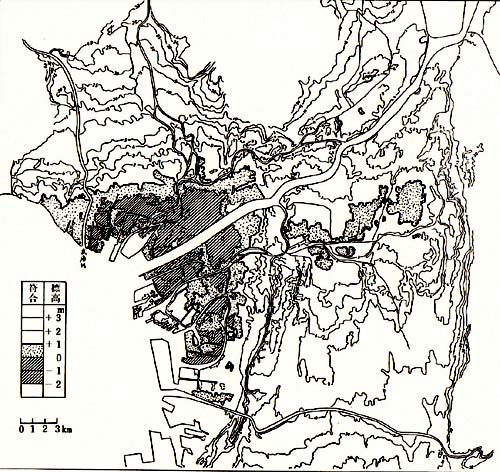

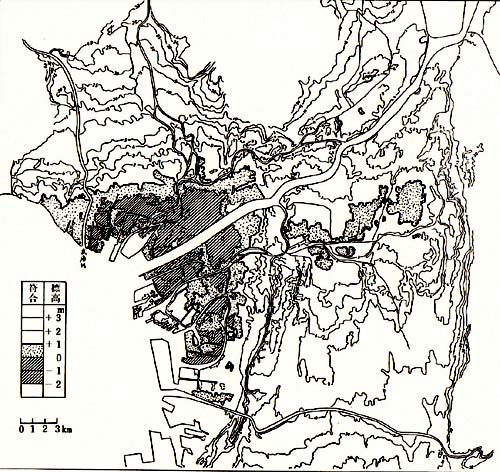

大阪湾の満千差は、だいたい二メートルあまりあることは、前にも述べましたが、いまこれを二メートルとしても、標高ゼロメートルの中等潮位から、満干差の半分、一メートルあがった標高一メートルの線より下位の土地、すなわち満潮時の海水面より低い土地は、どれぐらいあるのでしょうか。

これには、1965年(昭和40)に、建設省国土地理院から発行された、土地条件図の説明書の地盤高概念図(図VI-3)によると、淀川河口部では、ゼロメートル地帯でも海岸線から七キロメートルはいった十三(じゅうそう)付近まで達し、標高一メートル地帯は、九キロもはいったところとなります。

いま防潮堤が、何かの原因で決潰したとき、これらの地域は、満潮ごとに海水の浸入する地域となります。

大昔のように、自然のままあまり人が住まない場合は、芦のおい茂る湿原となることでしょう。

この九キロもの地域に住む人たちの中に 自分たちは海面下に住んでいるのだ、との自覚を持っている人が、何パーセントあるでしょうか。

多分、ほとんどの人が持っていないと思います。

その地に長年住み、ここは陸だと思い込んでいるのです。 |

図Ⅵ-3 大阪付近の地盤高概念図

1965年、国土地理院発行の土地条件図説明書の図に、一部加筆したもので、

大阪付近の標高+1mより-2mまでの地域を表示した。

|

このようなことは、大阪でも標高の高い、堺や泉州の海岸ではおこりません。

ここでは満潮と干潮での海岸線の水平距離は、わずか20~30メートルぐらいのものです。

淀川河口の低湿地帯であるから、おこる問題なのです。

しかも、淀川河口部の低湿地は、地下水汲み上げによる、地盤沈下によっておきた現象でもあります。

地盤沈下のなかった昔には、このようなことはなかったのだといえましょう。

3 満干による架橋工事

top

都市の人たちが潮の満干を意識しない中で、満干を利用した架橋工事が行われた例を、ここであげたいと思います。

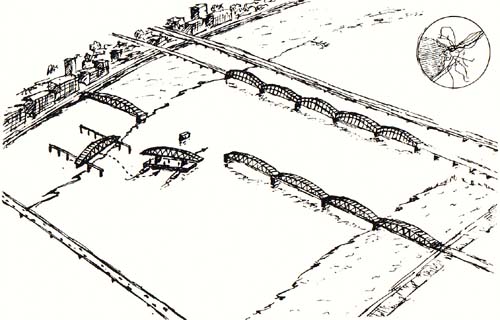

淀川の河口から8キロメートル上流に遡ったところに、十三(じゅうそう=図版1のE-8)というところがあります。

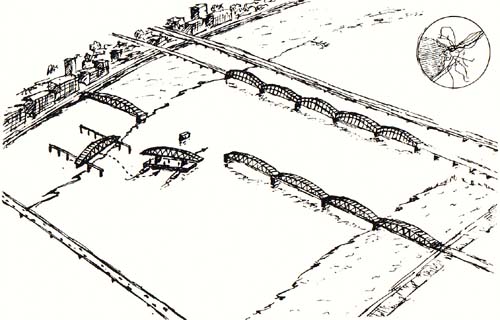

ここにかかる十三大橋の下流200メートルのところに、時代の先端を先取りする光ファイバーの専用橋(図VI-4参照)が、1983年(昭和58)5月にかけられました。

ここの場合、両岸の堤防間の距離は700メートルあまりあります。ここに六個の橋脚を建て、七個のトラス(半円形の鉄橋梁)がかけられました。

両岸一ヵ所ずつのトラスは、洪水敷の草原の上でしたので、足場をつくって現場で組みたてられました。

しかし中央の5個のトラスのかかるところは淀川の水の上です。淀川のこの付近の満千差は、かつて梶山が数日にわたって調査したときには、1.85メートルありました。 |

図Ⅵ-4 光ファイバー橋の架橋

大阪駅の北約1km、新淀川にかかる橋で、

満千差を利用して梁をかけ、1983年に竣工した。

|

架橋はこの満干差を利用しておこなわれることになったのです。

橋の近くの草原に、岸と直角に、橋台とほぼ同じ高さのところに、レールを二本設け、その上にトラスが5個、組みたてられました。

このトラスはレールの上をつたわって、一個ずつ水上に引きだされます。

そして、台船という大きい舟の上にヤグラを組みます。ヤグラの高さは、干潮のとき、ちょうどトラスの下にヤグラが入り込めるようにつくられました。

このように用意しておいて、大潮のときをねらって、干潮時に、トラスの下にヤグラ付の台船が引き込まれます。

こうして約6時間の間に、淀川の水が満潮となって1.85メートル上がると、トラスはヤグラの上に乗っかって、一メートル以上も浮き上がります。

これを引き舟で、架橋するところに引っぱっていき、干潮を待つと、トラスは所定の橋脚の上に、きちんと据えつけられることになります。

こうして五個のトラスはつぎつぎに架けられました。

これは、当時の新聞には、写真入りで報道されました。

満干を忘れた都会の人びとの住むただ中で、満干を利用した架橋工事、面白い対照ではありませんか。

4 河内潟の満干差

top

図版3(河内潟の時代)による河内潟に面する地域を、現在の地形図で調べてみますと、汀(なぎさ)線付近の傾斜はきわめてゆるやかです。

ここで二メートルの満干差の、すなわち満潮線と干潮線間の水平距離をはかって見ますと、二キロメートルも三キロメートルもある場所がみつかります。

これはちょうど、何キロも干潟のできる有明海に似ています。

そうして、有明海のその干潟は、一面の泥の海で、ムツゴロウという魚の生息する場所です。

このムツゴロウを採るために、人間が移動するには、泥が深いので、板に乗らねばならないということになります。

事実、中央環状線工事で発見された山賀3(図版3のH-11)という遺跡では、有明海で発見されてから、50年間も知られなかったヒナノズキンという特殊な二枚貝(図VI-5)が、縄文海進時の、青色粘土層の中から発見されました。

この貝は、トゲイカリナマコという、ナマコの一種に寄生する貝であって、昔の河内湾や河内潟が、現在の有明海に、たいへんよく似た環境であったことがわかります。 |

図Ⅵ-5 ヒナノズキン図(大島広、1931による)

トゲイカリナマコに寄生する二枚貝で、かつて有明海で

発見されてから、50年間も知られなかった珍しい貝。

|

|

図Ⅵ-6 新家遺跡(漁業基地推定遺構)

碁盤目状に杭跡があり、その間の大きい穴は人の足跡、

小さい穴はカニの巣穴で、一面に弥生土器が散布している。

|

図Ⅵ-7 新家遺跡の復元図

図Ⅵ-6の環境を復元した推定図で、基地の下の層は、

芦の地下茎を包含する黒色粘土層が、約2mも堆積している。

|

瓜生堂(うりゅうどう)遺跡(図版3のH-10)は、弥生の遺跡のある集落ですが、その北1.5キロの新家(しんげ)遺跡(図版3のH-

9)では、干潮時に自分の家まで舟で帰れない漁船の、前進基地と思われる遺構(図VI-6・7参照)が出てきました。

それは芦の根がたくさんまざった腐蝕土層の上に、碁盤の目のように、たてよこに並んで立てられた杭です。

遺構の層準には、弥生土器がたくさん包含されております。

周囲一面には、人の足跡が泥の中に、砂に埋められて残っています。

かって発掘された、ここから西三キロメートルにある高井田遺跡では、同じような遺構に焚火をしたであろう灰の層まで発見されているのです。

|

図Ⅵ- 8 淀川の乗船場

新淀川右岸、阪神電鉄鉄橋の下流にあリ、遠くに見えるのが

淀川大橋。干潮時だから、船は桟橋よりずいぷん下にある。

|

①新十三大橋、②光ファイバー橋、③十三大橋、④阪急下鉄橋、

⑤新御堂筋、⑥国鉄上鉄橋、⑦長柄大橋、⑧阪急上鉄橋、⑨淀川大橋

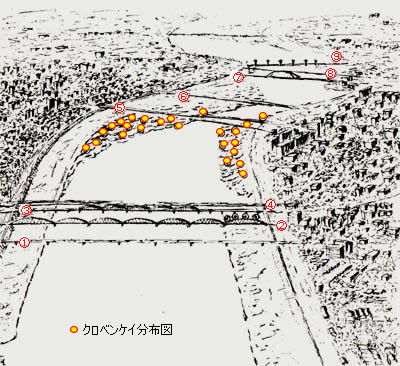

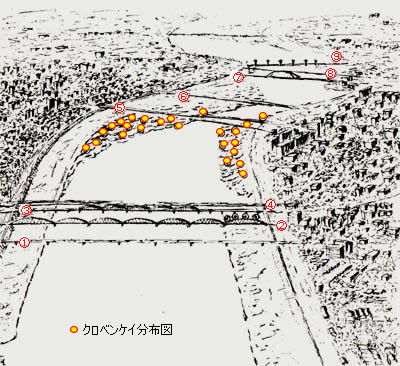

図Ⅵ-9 クロベンケイ分布地

大阪駅の北約1km、十三橋や、阪急淀川鉄橋方面を、下流から見た図。

クロベンケイという力ニは、下流の濃い塩水や、

上流の淡水には分布していない。

|

淀川河口部の洪水敷には、最近まで杭をたくさんたてて、満潮線より上になるよう床を張り、この上に貸舟屋や、漁師が器材を収納する小屋をつくり、筌や網、ロープなどを床上に干しているところがありました(図VI-8参照)。

現在では水の流れが悪くなるので、建設省から制限されているため少なくなりましたが、小規模のものはまだ見かけます。 |

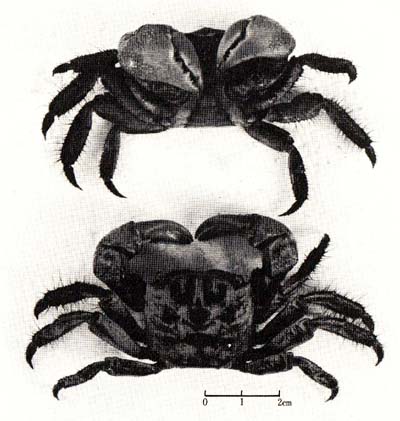

つぎに、新家(しんげ)で発見された、このような遺構と当時の潮位との関係ですが、この遺構の中や、周囲一面に、クロベンケイと思われるカニの巣穴が、足跡と同じように砂に埋まって存在するのです。

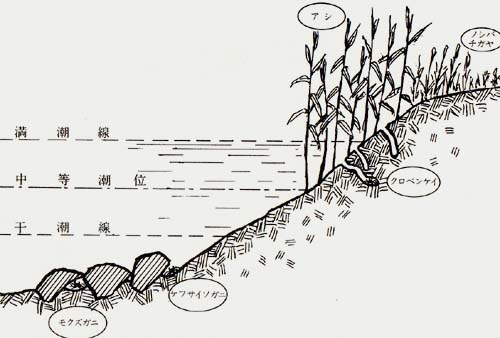

このカニは、だいたい満潮線付近の芦の中などに、巣穴(すあな)をつくる習性を持った種類です(図VI- 9 参照)。

5 クロベンケイの分布

top

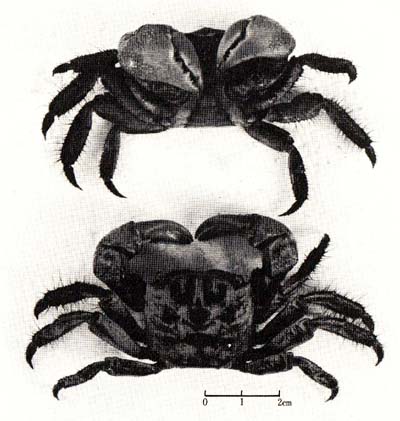

|

|

クロベンケイ(オス)

|

|

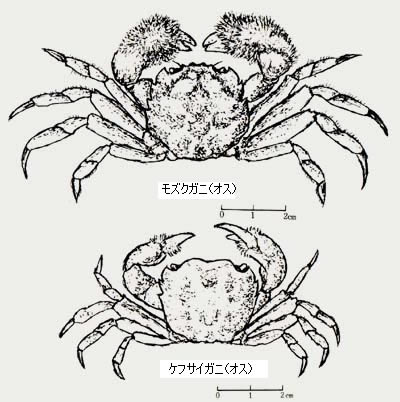

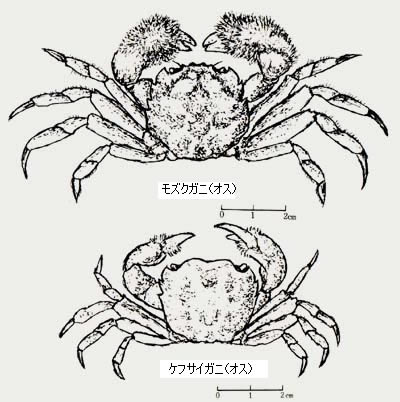

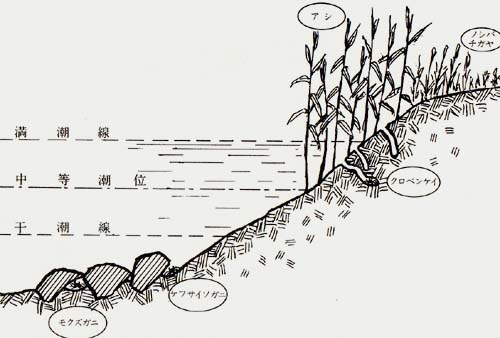

図Ⅵ-10 川に上がるカニ類

ケフサイソガニは、クロベンケイの分布地およびその下流にすみ、

モクズガニは、ときには海から十数キロも上流に上がることがある。 |

新家遺跡の自然環境、とくに潮位を知るために大阪付近のクロベンケイの巣穴の分布を調べてみたいと思います。

カニの種類のほとんどのものは、海底に棲んでいます。

陸に進出したものは、潮がひくと海岸の崖下や石の下などにひそんでいます。

ところが、川をさかのぼってすむカニは、大阪付近では、ケフサイソガニ、クロベンケイ、モクズガニ、サワガニの4種です(図VI-10参照)。

このうちケフサイソガニとモクズガニは、淀川では、干潮時も水のある、いわゆる常水域にすみます。

クロベンケイだけが、満潮線の近くに巣穴をつくります(図VI-11参照)。

しかし、このうち、モクズガニは、8キロも10キロメートルも上流にさかのぼり、季節的に産卵のためにくだります。

サワガニは山地の渓流近くにすみ、下流へはくだってきません。 |

図VI-11 カニ類の分布断面図

分布の重なる地域でも、クロペンケイは満潮線近くに棲み、

他の2種のカニは干潮線付近またはそれより下に棲む。

|

|

図VI-12 クロベンケイ巣穴密集地

遺跡地に見られるクロベンケイ巣穴の密集地で、粘土の中が砂で

埋まっている。長いのは人の足跡で、白線は石灰で描いたもの。

|

図Ⅵ-13 クロベンケイ集合巣穴(河内山賀3遺跡)

傾斜面の、満潮線近くに見られるもので、たくさんの巣穴が

連続している。写真は、穴の中の砂を取り去ったもの。

|

このように考えますと、地下茎が残存することによって、芦のおい茂っていたことを証明される地域に、巣穴をつくるのは、クロベンケイのみということになります。

新家遺跡では、一面の泥地に、人の足跡に砂の埋まったものが見られますが、それらの間にはより小さく、丸いものがあります。

舟を動かすための竿をさし込んだ跡などでしたら、直線にはいります。

しかし穴の断面を調べると、横になったり、たてになったり、まがりくねって深くなるものが多いのです。

芦の地下茎などが邪魔になって、まがるのかと思われますが、これによって生物の巣穴であることがわかります。

また、やや斜面のようなところでは、穴がたくさんつらなってしまったものもでてきます(図VI-12・13参照)。

これらは、現在淀川洪水敷に分布するクロベンケイの巣穴と、全く一致します。

それに、淀川に関するかぎり、それ以外の似たような生物の巣は、まだみつかっておりません。

たとえば、のねずみやもぐら、へびの仲間などでしたら、もっと上流か、もっと高い、水の来ないところに生息します。

淀川のクロペンケイの巣穴は、大潮の満潮線の下30センチメートルぐらいから、満潮線上10センチまでに、一番多く分布しています。

また満潮線上にある巣穴では、巣穴の底は、満潮のとき、水のにじみでる高さにあります。

淀川におけるクロベンケイの分布は、塩分濃度にも関係し、河口から5キロメートルぐらい上がったところから分布しだし、8キロぐらいのところ(新御堂筋鉄橋のやや上流)まで見かけます。

それから上流一キロほどの、淀川大堰までは、満千差は同じように2メートル近くあるのですが、川の水がほとんど淡水化しているため分布しません。

分布密度は非常に高く、活動中の、潮位のやや低い早朝などでしたら、数百の個体が群をなしてはいまわり壮観です(図VI-14参照)。

広大な淀川洪水敷の、個体数は調べようもありませんが、おそらく数千、数万にのぼる大群と思われます。

梶山は、もっとくわしい調査をするため、その範囲を他の河川にものばしました。

しかし、力二類は、汚水に弱いため、水量が少なく汚染したほかの川では、ほとんど見つかりません。

クロベンケイは和歌山県の紀の川、和歌川などにその小群があり、大阪府の南部の淡輪(たんのわ)付近の汚染の少ない小川などにも分布することがわかりました。

以上が、大阪付近のクロベンケイ分布の現状です。

淀川のクロベンケイの大群は、量から見て、西日本屈指のものではないかと思います。

淀川の上流である河内平野の、弥生時代遺跡の巣穴の探究には、環境の似た、同じ淀川水系の、しかも近くにある現在の淀川でのクロペンケイの分布や生態が、たいへん参考になるはずです。

河内でもやや南によった亀井遺跡では、弥生時代のものと考えられるモクズガニの爪が、発見されていますが、まだクロペンケイの遺体は発見されていません。

他の地方では、その他のカニも、分布することでしょうが、大阪付近の遺跡としては、まずクロベンケイのものとみてよいと考えられます。

以上のように、クロベンケイの分布および生態から、当時の潮位をある程度、推定することができるのです。

二メートルの満干差のうち、芦の地下茎が分布すれば、だいたい中等潮位から上、満潮線のやや上までと見てよく(ただし高位置まで分布するセイタカヨシなどをのぞく)、そこにクロペンケイの巣穴がたくさん分布すれば、まず満潮線下30センチメートルまでと推定してよいのではないかと思われます。 |

図Ⅵ-14 活動中のクロベンケイ

クロベンケイは主として夜活動するので、早朝、日の出前後に生息地に

行くと、この大群を見ることができる。新淀川、新御堂筋鉄橋付近。

|

新家遺跡の力二の巣穴を、満潮線に近いところとみて、中等潮位を割り出し、現在の標高ゼロメートル(東京湾中等潮位ゼロメートル)とくらべると、ずいぶん下がっています。

地下水汲み上げによる、累積地盤沈下量を差し引いても、弥生時代以来の自然沈下量が、相当なものとなります。

しかしこれは、遺跡によってかなりちがいがあります。

すぐ下の地層の硬軟の差が、おもな原因にちがいありません。

このような研究が進むと、自然沈下の実体の、おおよそのことだけでも得られるのではないかと思います。

梶山は、貝についてはいろいろ研究してきましたが、カニについては、水辺動物の一員としての、一般的な知識しかもちあわせていませんでした。

そのため、関係文献の蒐集や種の同定などについては大阪市立自然史博物館の柴田保彦さん、山西良平さんにたいへんお世話になりました。

また、河内平野のなりたちについては、同博物館の那須孝悌、樽野博幸氏の書かれた『河内平野の生いたち』の資料を、参考にさせていただきました。心からお礼申しあげます。

6 漁業基地“棚”の復元

top

先に、新家(しんげ)遺跡の漁業基地遺構(図VI-7)を復元してみましたが、弥生時代の漁法がどのようであったのかは、現在の考古学では、あまりはっきりとはわかっていないように思われます。

それに、その基地を復元することは、そんなに容易なことでありません。

しかし、当時の建物としては大きすぎるほどの規模の、方形に配置された杭や柱穴らしきものを見れば、だいたい漁業基地としか、解釈のしようがないというのが、私たちの判断の根拠というか実状であります。

当時の漁具として、遺跡から一番多く出土してくるのが、いいだこ壺形土器です。

しかし私の見聞した、いいだこの産地は、このような一面芦原の、ひろい海岸ではなく、もっと海水の流動する水域です。

梶山は子どもの頃、淀川河口で、縁のかけた茶碗などを浅い水域に伏せておき、しばらくたってから、そっと近づき、まず茶碗のかけたところを手でふさぎ、中にはいっている魚を取って遊んだことがあります。

いろいろな魚がとれましたが、エビとハゼの仲間が一番多かったと記憶しています。

現在、遺跡から出土するいいだこ壺形土器も、繩に密着されていたものか、底に近い一方だけが、すりへって穴のおいたものがあります。

繩をたぐりながら、つぎつぎに壺を上げたらしく思われますが、採れる魚は、もっと雑多なものであったと思われます。

いいだこ壺形土器は、大阪市南部より以北では、出土しないという説もあります。

しかし梶山は難波(図5のD-10)では、せまい工事場から、数個の壺を得たことがありますし、大阪駅付近でも、僅かではありますが出土したのを見ています。

この基地付近でも、私の知る範囲では、いいだこ壺形土器はわずかしか発見されていません。

つぎに漁具として考えられるのが、淀川河口で現在もおこなわれている漁法で、“しばづけ”(図VI-15参照)というのがあります。

大阪では木の枝を入手しにくいので、この頃では葬式に使用した樒(しきみ)の枯れたものを業者から集めています。

これを束にして、繩にくくり、沈めておきます。時がたってから、これを静かにあげて、下側に三角あみ(大形のたもあみ)をそっと入れて、繩を振ると、枝の中にいた魚が、あみの中にはいります。

遺跡からは、よく“たもあみ(手だまあみ)”の縁と思われる木の枝が出土しますが、釣りのとき以外に、おそらくこのような漁法が昔もおこなわれ、それに使われたものもあったであろうと思われます。

このような漁法に使った木の枝の束(たば)や繩(なわ)は、ときどき乾燥させないと、ずっと水浸しではすぐ腐ってしまいます。

実際この漁法は、古くからあったらしく、柴漬けと書いて、ふしづけと読むことばが、古語辞典や、広辞苑などにも出ています。 |

図Ⅵ-15 淀川の柴漬け

現在も淀川で使用されている漁具で、葬式に使用したシキミの枝を

たばね、ロープにつないである。魚を取るとき、静かにロープを引きあげ、

その下にそっとタモアミを入れて魚をとらえる。

|

専用の字としては、四の下に林という字(罧)を書き、ふしづけと読んでいます。

これを淀川の漁師は、現在しばづけと呼んでいます。

長いつながりがあり、言葉の化石に出合ったように感じます。

いつの日か、そのことを意識しながら、発掘にたずさわったときには、かって稲の束が発掘されたのと同じように、芦の地下茎の分布する地層の中から、柴漬けに使われた木の枝の束が、繩とともに発見されるかもしれません。

いや、もうすでに発掘されているが、それにあたった者が、気づいていないのかもしれません。

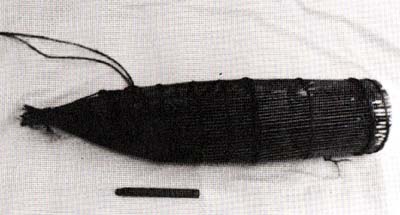

漁具としては今一つ、筌(うけ)(図VI-16参照)が出土します。

この漁具は、大阪付近ではモンドリといわれています。これもときおり、天日に干して乾燥させねばなりません。

これらの漁具が波や潮に流されていかないよう、木や竹の竿も、大量に必要であろうと思います。

それらのものを乾燥させる物干場が、満潮線より上で、漁場近くに、必要となります。

今から十数年前までは、淀川河口帯では前記したとおり芦の中に杭を打ち、床を張って、漁具の物干場を各所につくっていました。

水につからない草原などがあればその必要はないのですが、漁場の近くにそのような場所のないときには、物干場は当然必要となります。

それに舟から直接積みおろしするためには、水域に接している方が便利です。 |

図Ⅵ-16 淀川の筌(モンドリ)

現在も淀川で、魚とりに使われている漁具で、雑魚がとれる。

先端部の細くなっところのヒモをといて魚を出す。

|

二キロもいかなければ、浸水しない草原がない、といった昔の河内湖岸の潮間帯では、当然水辺に近い場所が物干場に選ばれたことと思います。

そこには、おびただしい数の竿、モンドリ、繩、柴などが置かれ、屋根のある小屋には、雨に弱い網などが収納されたことでしょう。

このように たな(物干場)の復元をして行くとき、思い出されるのが、万葉集に出てくる網干しの歌であります。

万葉集 巻第六 九九九

千沼廻(ちぬみ)より 雨そ降り来る 四極(しはつ)の海人(あま) 網綱乾せり 濡れもあへむかも

千沼のあたりから 雨が降ってくる 四極の海人は 網綱を乾している 濡れてしまいはせぬか

(小学館、古典文学全集による) |

奈良時代の海人も、網や綱を干したでしょうが、雨を防ぐために家の遠いときには、たなの上に小屋があり、当然ここに収納されたことと思われます。

つぎにこのような、原始的な漁具を見ていて、考えたことについて述べましょう。

梶山の思い出にあった、茶碗のかけたもので、魚を取った話から推察すると、遺跡から出土するいいだこ壺型土器にも、いいだこ以外の雑魚もはいっていたと思われます。

その壺をあげるとき、他の魚はいち早く逃げ去り、最後まで残るのが、たこということになると思われます。

しかし、たこといえども、身の危険を感じると脱出します。よく水ぎわでたこを逃すので、近頃のたこ壺は、たこが中に入ると、ねずみとりのように入口が閉じられるようになっています。

さて、水陸を問わず、あらゆる生物には、強いものと弱いもの、食うものと食われるものがあります。

いその生態系のピラミッドの底辺に生きる弱動物たちは、身の危険を感じて逃げるとき、まず身をかくすことを考え、それでもなお危険と判断すると逃げだすようです。

魚も浅い川で活動中のものは、岸辺に人の姿が現われると、すばやく安全な方へ移動するようです。

しかし、魚が水藻の間や、岩かけなどに身をひそめ、休んでいるときには、真近まで敵が近づき、いよいよ危険だと判断したとき、慌てて逃げだすわけで、それまでは、自分は相手が気づかないところにいるのだとの先入感から、じっと身をひそめている間があります。

この習性を、うまく利用したのが柴漬け漁法で、柴についたロープを静かに引いて上にあげだすと、普通の考えでは、魚はすぐ逃げてしまうように思われますが、彼らは柴が動きだしても、自然に柴が流れだしたのか、人間の力のせいなのか、判定する間があるようです。

自然に流れだしたものであれば、柴の中に身をひそめていた方が、外敵に気づかれず、安全ですから。

ところが、これはどうも人間の力らしいと気づき、逃げだすときには、すでにたもあみが下に回っていて、その中にはいって捕えられてしまうといったことになります。

この漁は、案外魚がとれるので、現在までおこなわれてきたわけです。

ここで考えられるのが、いいだこ壺です。この漁具の使用法として、つぎのものが考えられます。

(1)いいだこのみを専門にとった。

(2) いいだこもとるが、他の魚もとれた。

(3) 他の魚をとるために用いるが、いればいいだこもはいることがあった。 |

現在の大阪湾に生息するいいだこの分布を考えるとき、近年は大阪湾が汚染し、紀淡(きたん)海峡や明石海峡の、底質が砂の、瀬の筋にしか生息しないようですから、(1)というのは問題にすることもできない。

しかし半世紀も前であれば、他のマダコなどとともに泉州沿岸にも、そう多くはないにせよ生息したようで、(3)か(2)の状態であったと思います。

したがって弥生時代や古墳時代には、いいだこのみを専門にとるぐらい、このたこだけが生息していて、(1)の状態であったとは、考えにくいことであります。

これは、梶山の調査した、大阪湾の貝類相の変遷からみても、弥生の頃から近世まで、そう大きい変化はみとめられないので、他の海棲動物の状態も、ほぼおなじような、状態でなかったかと思います。

この場合、いいだこ壺型土器を漁具として使うのに、当然考えられるのが、柴漬け漁法と同じように用いたのではないかと思われます。

この壺一個ずつは、能率があがらないので、壺にひもを付けたものを、数個または、十数個を一本の繩に、まとめてくくり、または柴とたこ壺を混用して水底に入れ、時間がたってから、柴漬けと同じように静かに上げ、たもあみを下に回して壺を振る方法であります。

この場合の採集法は、(2)か(3)となります。

柴漬けの柴は、はじめの間は水の中に入れても浮いてしまうので、長い間水に漬けてけておき、だんだん重くなって、自然に沈むようになってから、漁場に沈めます。

使用しつづけると、フジツボの類がたくさんつくので重くなり、魚の入るすきまもなくなってしまいますから、ときどき上にあげて干し、フジツボを落とします。

そのたびに枝先が折れ、魚の入るすきまがだんだん少なくなってしまうので、使用期間が案外短いのです。

しかし、いいだこ壺であれば、こわれないかぎり使用できるので、半永久的です。

以上は、梶山のいいだこ壺型土器の使用についての仮説であります。

しかし、将来発掘中に、ひとたばねになった繩とともに、この漁具が出土するようなことがあれば、この推定も可能性が大きくなります。

このような見解は、池上遺跡や四つ池遺跡など、おびただしいいいだこ壺型土器を出土した遺跡からみた、泉州方面での考えかたであります。

一方、いいだこの多産する地方では、この壺で、いいだこを専門にとり、それも近年までつづいていた、という話もあります。

すなわち、(1)の方法です。

この章に出した、棚(たな)の復元図(図VI-7)を見た場合、異常なことが一つあります。

するとい読者は、すでに気がついていられると思いますが、それはたなの高さが高いことであります。

この付近は、クロベンケイの巣穴の分布や、芦のはえ方から見て、当然満潮線の近くです。

それになぜ二メートル近くにも、たなを高くしなければならないか、ということです。

弥生時代の河内は、潟から湖にうつろうとする時代であります。

雨期の水面の上昇は、当然あったと思われます。しかしその限度は、長柄砂州の高さまでですが、このような増水期も考慮して、たなの高さは、満潮線より以上に、高く復元してみました。

7 セタシジミ生息地

top

新家遺跡(図版3のH-9)では、芦の地下茎の多い腐蝕土層が、一メートル以上、二メートル近くにも達するところがあります。

そしてその下に、川の末端が広い水域に流れこむところにできる、前置層(川底末端の斜になった土砂の層)の見られるところがあり、その付近に、セタシジミの生息状態での殼がたくさん見られました。

地層は、この上に芦の地下茎の多い黒色粘土層が2メートルあり、その上面が弥生の漁業基地となります。

この黒色粘土層直下の砂の層から、縄文後期の、滋賀里式という土器の破片だけが、わずかの地域から十数個も発見されました。

そして弥生の土器は、一個体もまじらないのです。黒色粘土層の上の、漁業基地のある弥生の層とは非常に対照的です。

この新家遺跡(図版1のH-9)は、玉串川が、吉田川と菱江川に別れ、菱江川がこの付近に流れ込んでいるところです。

先に河内潟の潮間帯は、有明海の干潟のように泥の深いところであると書きました。

しかし川の流れる筋のみは、上流から流されて来た土砂がつもってシルト(砂と粘土の間)または砂地となって、干潮時に、川底づたいに川の末端まで容易に行くことができます。

吉田川の筋には、水走(みずはい)や日下(くさか)の縄文貝塚があり、おびただしいセタシジミが見られよすが、これらの貝は、どこで採られたものか、わかっていませんでした。

しかし当時の縄文人たちが、当然出かけたであろうと思われる採集地が、おぼろげにわかってきたわけです。

幸いなことに、その時代の証拠になる土器を残しておいてくれたからです。

この縄文土器の出土する層には、セタシジミがたくさんみられるだけで、人の住んだような遺構は、何一つ見られませんでした。

縄文後晩期といえば、この地方にも、米づくりがはじまりだしています。

おもな食物は農産物にだんだん変わりつつあっても、春の干潮時などに家族や近所の人たちが、うちつれて弁当持ちで、シジミ取りに出かけ、こわれた容器(土器)を、その場に捨てたであろう状景が、目の前に浮かんでくるようです。

私たちの1972年の論文「大阪平野の発達史」では、河内湖Ⅰの時代の古地理図(図版4)の中で、高井田、諸福(もろふく)などの弥生時代遺跡を、水域の中に記しました。

これについては、読者の見解がいろいろに分かれ、そこに島があってもよいではないか、という人も出てきました。

「大阪平野の発達史」には、つぎのような記述があります。

| 水深の浅い内湾、潟、湖に、土砂流出量の多い川が流込み、州がつぎつぎに生長するような地帯では、複雑な汀線が出現するのが常である。この出入りの多い汀線を、正確に復元するには、確実な遺跡を、数多く見出すことが必要である。将来データが蓄積されるにつれて、 汀線は書き改められて行くことであろう。 |

梶山は、淀川の河口地帯の、満干の差の多い付近に育ちました。

満干による変化、洪水による汀線の変化は、幼いときから知りつくしていたのですが、発掘現場で、汀線を実証することのできるデータを発見することは、容易ではありません。

前回の論文「大阪平野の発達史」を発表後、未解決の問題をかかえたままもどかしい気持で、10年をすごしました。

その頃、大阪文化財センターによって、中央環状線の発掘調査がはじまりました。

88

そして、数キロにわたる長大な発掘地で、おびただしいクロペンケイの巣穴と思われるものがみつかり、新家遺跡調査では、「大阪平野の発達史」で、水域中に記した、高井田や諸福遺跡の環境を復元するに足る資料が出てきたのです。 一本であった汀線を、満潮線、干潮線と2本の汀線、それも数キロメートルも幅のある潮間帯に、書き改められることになりました。

こうして、今まで水域中にあったとされていた、高井田や諸福遺跡も、新登場の新家遺跡とともに、潮間帯の遺跡となったわけであります。

top

****************************************

|