|

****************************************

Index No1

No2 No3

No4 No5

No6 No7

No8

1 西の京

|

西の京の仏

|

千二百余年の昔、藤原京から京が平城(なら)に遷され、唐長安の制に倣った街がつくられた。

その京は朱雀大路によって東西に二分され、西の半分を西の京とよんだ。

朱雀大路のあとかたは今はすでになく、東は山麓に密集して今日の奈良市街をつくり、西は薬師寺と唐招提寺を中心にして西大寺、法華寺、秋篠寺が残った。

薬師寺三重塔の水煙の乙女は美しい音楽を奏で、ある人はこれを凍れる天上の音楽にたとえた。

すゐえんのあまつをとめがころもでの ひまにもすめるあきのそらかな

あらしふくふるきみやこのなかぞらの いりひのくもにもゆるたふかな |

何れも薬師寺の塔をうたった会津八一の名歌である。

また天平のいらかと呼ばれる唐招提寺の金堂、古き日唐の名僧鑑真和上の開いた古刹、

おほてらのまろきはしらのつきかげを つちにふみつつものをこそおもへ

とこしへにねむりておはせおぽてらの いまのすがたにうちなかむよは |

このような会津八一のうたによってさらに有名になった寺々、そして西の京。

南から北へと指を折れば、喜光寺、西大寺、法華寺、秋篠寺と、天平以来の名刹を点じて、一すじにのびる古道西の京は、詩と美術と歴史の織り出す散歩路である。

薬師寺(やくしじ)のほとり

平城宮址大極殿の跡に立ってかっての古京の地、右手西南の方をながめると、こんもりした森とその真ぐ南に塔の先端が見える。それが唐招提寺の森と薬師寺の三重塔である。

薬師寺は大安寺や元興寺と共にその草創は飛鳥時代に遡る。

天武天皇の八年(六八〇)その皇后の病気平癒をいのられて発願されたのがその起りであった。

皇后というのは後の持統天皇で、薬師寺はいわば天皇夫妻の愛情によって建てられたものである。

この飛鳥における薬師寺は本薬師寺として、今は金堂や両塔の礎石が残るのみとなった。 |

薬師寺石塔址

|

日本の古美術について深い造詣をもったフェノロサ(法隆寺夢殿の項参照)は、薬師三尊について

「この尊像を目のあたりにしただけで、日本に来た目的は達ぜられた」といい、岡倉天心は

「薬師寺の金堂三尊をまだ拝んだことのない人は幸福である。あの三尊を拝して受ける最初の大きな感激を味わえる機会がのこされている。」

と感勁にみちた言葉で讃えている。

一体芸術鑑賞について、まず理論が先に来て、鑑賞が後に来るという場合と、理論はいつも後まわしにされる場合とがある。

まぎれもなく、真実の美しさというものは、理屈なしに人の心を捉える。

薬師三尊はまさに後者に属する芸術品なのである。

ついでだから古寺巡礼の著者にも聴いてみよう。

「雄大で豊麗な、柔らかさと強さとの抱擁し合った円満そのもののような美しい姿」と言い、さらに

「とろけるような美しさ」とも言っている。

この脇侍である月光菩薩が東京三越に出開帳したとき、毎日押すな押すなの人気を博したことがある。

極く最近の話である。東京人の人気を煽ったについては他の要因もあっただろうが、とにかく仏像自体に今日の人の心をゆさぶる美の要因がなければ、それはどの人を引寄せることはできないのである。

「スカートはいて裳階をつけているから、三階やけど六階に見える。六階やけどほんとは三階やで。ゴカイのないようになあ」

これは高田好胤管長の名解説にでてくる薬師寺三重塔の話である。

その塔について、これもついでなから高田管長の話を聞こう。

「私がほんとに塔を尊敬するようになったんは、忘れもしない昭和三十九年九月の、百年に一度といわれた第二室戸台風の日です。

私は七、八人と一緒に金堂を根城に伽藍の警戒に当っていました。

金堂は軒の出の深い建物でして、そこに格子戸があるわけや。

それが釘で打っつけてあるにも拘らず、ブブーッと飛ばされてしまう。

一枚、二枚、三枚、四枚、これはシマイやいうてるうちはまだいいんや。

奥まったところに光背があるわな。それは人の力では動かない。

それがギュギュギューッとなる、えらいこっちやいうて外へ飛び出したら、抱きかかえられるようにして、柱と柱の間をブーッと飛ばされるすごさや。

そいつ外では木がグワーッと根子をつけたまま倒れる、瓦は木の葉のように飛んでくる。

塔はどうやっと思うて見るとググクーッグググッとうなりをあげ銅でできた相輪はギチギチときしみ合っている。

こりやあかん、塔は完全に倒れると思うたわ。木が倒れるだけでも見事で壮烈なもんや。

それが三、四十メートルもある巨大な塔が、グワーッと倒れるその瞬間を、おれは目の前に見るんだな、と感激したな。

そやから、私は伽藍の警戒はどうでもいいんや、塔の最後を見届けるのがおれの責任や思うて、ぬれねずみのようになって塔のまわりを、三時間というもの無我夢中になって走りまわった。

さて台風一過、風雨もおさまったんで塔のそばへよってみたら、何と瓦一枚飛んでおらん。

薬師寺の中では、いちばん背が高く、いちばん古く、一本の釘も使うとらん塔の被害はゼロ。

ところが東院堂は瓦四、五百枚、金堂は千枚も飛ばされていたんや。

あくまで毅然としてただずむ塔の姿に、思わず『塔はえらいな』と手を合わせました。

それまでは塔の中の仏さんばかり拝んでいたけど、それ以来私は塔にも合掌するようになりました。」 |

これは高田管長の話として「太陽」(四四年三月号)にのせられたものの中から抜粋した一文であるが、この薬師寺三重塔こそは、大和を象徴する一つの風物詩である。

佐々木信綱のこのうた、そして前出

| すゐえんのあまつをとめがころもでの ひまにもすめるあきのそらかな |

の会津八一のうた、何れも澄切った秋空に立つ塔の美しさをうたってあますところがない。

薬師三尊、東塔、東院堂聖観音、それに仏足石をじっくり拝観しながら、千二百五十年の星霜を想う。

前管長凝胤大徳は、天動説で世間を唖然とさせた脱俗者、それを継いだ現管長は一世のタレント的才能を縦横にふるって、今金堂復元のために、百万人写経運動を展開中である。

財閥を拒否するこの浄財運動が稔る目、白鳳の甍が、西の京のこの一角に聳えることになる。

それをいのって唐招提寺へと歩き出すことにしよう。

唐招提寺(とうしょうだいじ)への道

薬師寺から唐招提寺へは十分も歩けば行ける近さである。

この道はいつ舗装されたか知らないが、西の京のただずまいを回顧する人は、何とも味気ない道になったものかと嘆息する。

立ち並ぶ老松の間から遠く東大寺の大仏殿の甍や興福寺の五重塔が、春日山を背景に浮び出す風景には、たっぷりした古都の情趣があった。

振返れば薬師寺の東塔が見え、その両側の寺坊や民家の土塀には、葛がからまっていたり、葵や朝顔の花がのぞいていたものであった。

しかしそれは朝の間のことで昼間はその狭い道に、人一人すれ違いを許さぬぞとばかり高校生などをのせた大型バスがひっきりなしにエンジンをふかせている。 |

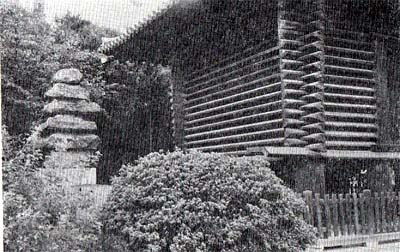

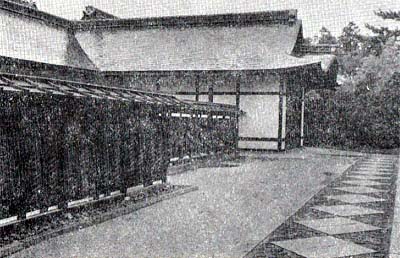

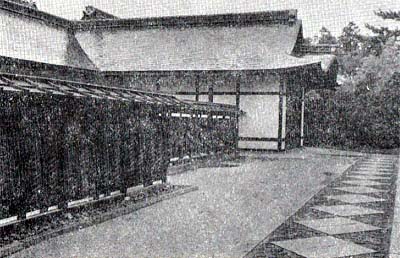

唐招提寺の古い塀

|

最近は唐招提寺から薬師寺への一方通行になっているが、奈良のドル箱でもある両寺へは、観光客が毎日々々殺到して西の京の道の情緒といったものは、すっかり影をひそめてしまった。

ただ救われるおもいをするのは、やはり両側の家の築地で、天平といえば大げさに過ぎるが、古き時代へのイメージをかき立ててくれるのは確かである。

ただお寺さんがどれだけ儲けているか、やっかむわけではないが、観光収入の一部でもあてて、天平道路の復元をはかってもらったらと思ってみる。

ここに限って車の入ることを禁じて、アスファルトの道をはがしても、狭い地域だ、車を使うほどのこともあるまい。

こんなことを考えながら、やがて唐招提寺の南大門に着く。

唐招提寺

唐招提寺 |

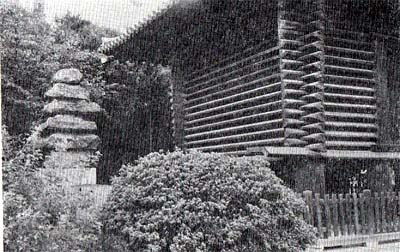

唐招捉寺経蔵 |

薬師寺の東塔が凍れる音楽で有名なように、唐招提寺は天平のいらかとして名高い。

毎年仲秋の名月の夜は金堂に灯が明々とともって、三尊の姿が浮き上る。

寺僧たちが重い扉を開くと、古材の扉のきしむ音が響いてくる。

人々は天平のひびきと言って有難がっている。

やがて甍(いらか)に月光がすべり、どっしりと太い八本のコロネードを映し出す。

ここでどうしても忘れてはならないのは、会津八一の絶唱である。

| おほてらのまろきはしらのつきかげを つちにふみつつものをこそおもへ |

実はこのコロネードは唐招提寺ばかりにあるのではなくて、法隆寺の回廊にもある。

これについて余談であるが、この歌のできた時、会津八一に同行して法隆寺から唐招提寺へと巡っていたある一人の青年美術家の言で廊下の立話で記憶しているところによると、この「まろき柱」は、法隆寺の円柱だったのである。

――その夜先生は格子の間からのぞき込みながら、低い声ではあったが小さな声で、

「おほてらの……まろき……まろきはしら……」と何度もつぶやいておられた。

そののち私たちは夢殿の前でバスに乗って奈良へ帰る途中、唐招提寺に立寄ったのである。

バスを降りて唐招提寺の東門から進む頃には、夜はかなり更けて、月は寺の木立を高く離れていた。

たしか若い律僧も出て来られて四人で石壇の上で話したり、庭へ下りて、あの粒の太い敷砂の上を何ということもなく歩いたりして、あの金堂の有名なふき放しの列柱の、力強い短い影を、石畳の上にふみながら、

「つちにふみつつものをこそおもへ」と詠み据えられた。

だからあの歌ができたのは、全然唐招提寺であったというには、いくらかの条件がつくにしても、全然法隆寺だとしてしまうことは無理である。

つまり同じ晩のうちに、同じ月の下で、法隆寺で萠(きざ)した感興ではあっても、唐招提寺に至って、初めてこれが高調し、渾熟して、一首としてまとめあげられたものである。

してみれば、この細かい道行はともかくとして、やはり唐招提寺での歌としなければならない。――

この挿話について、この歌の作者は次のように述べている。

「奈良の御寺に見るような円柱に対して、私の持つ限り無い愛着の根柢を、つくづくと洗ってみるに、それは元々法隆寺でも唐招提寺でもなく、遠い昔の遠い国、ギリシャの神殿にあるらしい。

……一時私は無暗にギリシャのことが知りたくなって其頃手に入る限りの幾十冊の書物で、わづかに渇を医したことがあった。

まだ若かった私の頭に、よほど深くしみこんだものと見えて、パルテオンやテザイオンの円柱が、今にしても尚私をして奈良のそれらに興せしめるものであるらしい。

してみれば斑鳩(いかるが)と奈良の見境がつくとかつかぬとかいう段ではないことになる。」 |

しかしともかくも「鹿鳴集」なる歌集によって、奈良の諸寺諸仏が、あまねく人口に膾炙(かいしゃ=広く知られる)されたことは、会津八一の大きな功績であろう。

堂内の盧舎那佛(るしゃなぶつ)はじめ、薬師千手の観音については、あまりに有名で書くこともないが、経典に対する初心(うぶ)な解釈によるとしか考えられない、全然省略のない千手観音は、一種異様の迫力で迫ってくる。

これこそ天平という時代がつくりあげた、おおらかな口マネスクであろう。

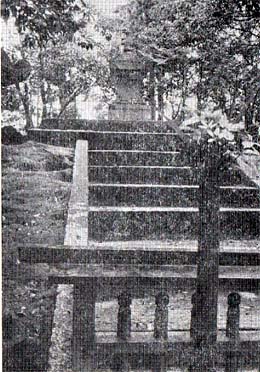

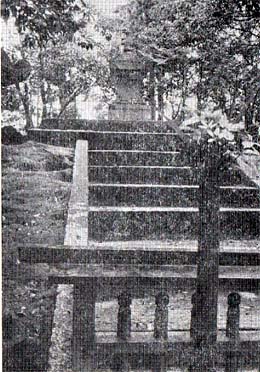

和上邸址

唐招提寺は、唐の帰化僧鑑真和上(がんじんわじょう)が、天平宝字三年(七四五)にひらいた寺である。

和上ははじめここに私立の戒律研究所をおこして唐律招提と名づけた。

和上は盲目の聖者といわれているように、両眼の明を失なっていた。

今も境内に芭蕉の有名な |

鑑真廟 |

の句碑が立っている。

いつ来ても、この寺には人に沈黙を強いるような気配がただよっている。

どんなに人の出入の多い日でも、東大寺や法隆寺にみるような人のざわめきがない不思議な寺だ。

それはあまりに美しく清浄に整った寺構えや庭々のただずまいによるのかも知れない。

前庭などはどんなに群集が往来しても、今掃き立てのような美しい砂場である。

唐招提寺を訪ねたら、西側の戒壇院址を見逃さないようにしよう。 これこそこの寺で一番たいせつな遺品である。

鑑真和上は東大寺戒壇で、聖武天皇に戒を授けているが、それが西の京にも設けられ、唐招提寺戒壇となった。

今は上屋はないか、石の壇だけが残っていて何となくエキゾチックな感じを与える。

ついでだから、裏手のしずまり返った木立の中にある開山の墓に詣でてこの寺を辞することにしよう。 |

唐招提寺戒壇院址

|

非時香果――ときじくの木の実

尼ヵ辻という由緒ありげな名の部落から、昔の右京二坊大路に沿うところに、大きな前方後円墳がある。

第十一代垂仁天皇の「菅原の伏見の東の陵」という。

この地域の菅原という村は、学問の神様菅原道真の生誕の地で、古い喜光寺と並んで菅原神社がある。

この陵の濠の中に小さな島が一つポッツリと浮かんで三本ほどの松が生えている。

この小さな島が非時の木の実を常世の国へ採りに行った田道間守の墓である。

もっともこれは一種の伝説であって、この島は実のところ垂仁陵の培冢(ばいりょう)であろう。 |

垂仁陵(中央は田島間守の墓)

|

垂仁天皇が磯城(信貴)の纒向(まきむく)の宮にあられた頃、田道間守は天皇の命令によって、日本を出発した。

常世の国には非時香果――つまり時候外れに稔る大変香りのよい果物があるそうだ。

お前行って朕がために是非探して来いという天皇の命令であった。

普通の蜜柑だと秋に稔るが、春でも冬でも食べられる果物、それは当時にあっては誠に珍重なものであったにちがいない。

田道間守がどこまで探しに行ったのか分らないが、九年ののち日本に帰ってきた。

確かに非時香果を大切に胸に抱いて。彼はすぐ様垂仁天皇の所に行った。

ところがその時、天皇は崩御されていたので、彼は陵前にその香果を捧げ、天皇の生前に間に合わなかったことを悲しむのあまり、我と我が命を断ってしまった。

田道間守 常世に渡り 八矛持ち 参出来し 時じくのかしこくも 遺したまへれ

熟ゆる実は 玉に貫きつつ 橘の成れるその実は み雪ふる冬に到れば 霜置けども その葉も

枯れず この橘を 時じくの 木の実と名づけけらしも

――万葉集―― |

このようなことから考えると、この木の実は、中国南部原産の柑橘の一種であっただろう。

また今日では九州の南部、熊本県にはザボンと称する大きな熱帯性の柑橘があって、外皮が厚く保存が利くから、冬でもおいしく食べられる。

とまれ忠臣のせっかくの香果探訪も、天皇に召し上って頂くことができなかった。

小さい培塚で田道間守は、いつまでもこのことをお詑びし続けているのであろうか。

今田道間守は、製菓業の神様としてまつられている。

果物を水菓子と言って来たことから、今日では果物とは一寸縁の遠いお菓子の神さまで、大阪の製菓業者が建てた田道間守の墓遙拝所が設けられている。

田道間守も少なからず戸惑いを感じていることであろう。

法華寺(ほっけじ)

西の京は、車をつかうほどの地域ではないから、心にまかせて歩くことにしよう。

それでも歩き疲れたら、思い切り体を伸して、大空を仰いで草原に寝よう。

晴れた日であれば、大和の空に浮ぶ白雲が天平そのままに私たちの眼にしみるだろう。

その草原はもう間近だ。きれいに復元なった平城宮址が、その私を待っている。

法華滅罪の寺といわれた法華寺はその平城宮址に近い。光明皇居の発願による天平十七年(七四五)の創建にかかわる尼寺である。

東大寺が総国分寺としてつくられたのに対して天平十九年には、総国分尼寺として、大きな使命を荷って出発した。

新装のなった築地塀の東端に寺の入口がある。

前の道はバスの停留所などもあって、自動車の往来もかなりにはげしい。

しかし門を一歩入ると、いかにも尼寺のもつ清浄ながありが漾(ただよ)っている感じだ。

塀の傍に石碑があって

| ふじはらのおほききさきをうつしみに あひみるごとくあかきくちびる |

例によって会津八一の歌が彫られている。

本尊の十一面観音像は木彫で、国宝中の傑作だとされている。

この観音のモデルは、光明皇后、全身から光がさしてえも言えず美しい女性であったという。

昔インドの健陀羅国の帝王が、生きている観音さまにあいたいと祈っていた。

発願して入定二十一日の夜、「生身の観音さまを拝もうと思うなら、東海にある日本という国の聖武帝の皇后光明女のお姿を拝むがよかろう」との夢告があった。

そこで帝王は自分で出掛けて行くわけに行かないからというので、彫刻の名匠をはるばる日本へ派遣しで、光明皇后に遭わせることにした。

彼は無事難波に着いたが、どうしても皇后への目通りが許されない。

しかし強いてこれを願うと 「ただ今生母の橘夫人のために造営中の興福寺金堂の本尊丈六釈迦仏を彫ってくれるのであったら姿を見せましょう」ということ。

彼は大いに喜んでこれを引きうけ、像を刻みながら、庭を歩いておられる皇后の御姿を拝んだ。

彼は早速一気に三体の十一面観音を刻んだ。

この三体のうちの一体がいま法華寺に残っているものであるという。

白檀の一木彫、高さ一メートル。

歌にあるように「あかきくちびる」の艶が今も残っているし、長く垂れた天衣、宝瓶をささえた左手の指の線がまたたまらなく美しい。

光明皇后は当時の奈良のホープ、父は不比等、母は橘三千代という名門であったが、前例のない立后で、世をあげて驚きもし、よろこびもしたという。

飛鳥以来の名門藤原氏の権威から言えば、単なる庶民とは言えないが臣下からの冊立には間違はない。

そこにはその天性の聡明と美貌とをこよなく愛された聖武天皇の思召しがあったにちがいない。

光明皇后といえば、この寺で何としても見逃せないものは、浴場であろう。

さきにも書いたように、皇后の体からはいつも光明がさしていた。

ところがある時その光明が消え失せたので、これはまさに仏法を怠ったためであるうと大慈の悲願をおこされたのである。

その悲願は風呂を作って、千人の垢を流してあげるという誓いであった。

その誓いもだんだん進んで九百九十九人の人たちが、皇后から体を洗っていただいた。

いよいよ千人目である。その千人目は驚いたことに、まことに薄汚い乞食で、全身が膿みただれた癲患者であった。

だからとても近寄れないほど臭いのだが、その乞食は、私の病気は人に吸ってもらわないことにはなおりません、という。

皇后は泣いて訴える乞食の体に唇を吸いつけて、ダラダラに流れる膿を吸おうとされると、その乞食は一瞬の中に光り輝く阿悶如来と変った。

かくして皇后も体の光をとりもどされた。

この物語は、当時の皇后の施薬や悲田の、社会福祉の精進を物語るものであろう。

その浴場が寺の玄関の突き当りにある。

それは千人風呂のように広くて美しい風呂ではなくて、小さな棚のある蒸風呂である。

現門跡は俳優久我美子の叔母君に当られる久我高照門跡、その若き日からこの寺につつましく献身を続けておられる、大和三門跡といえば、中宮寺、円照寺、と並んでこの法華寺も、由緒名門何れ甲乙なき尼寺、その何れを訪うてもいつも住む人かきが如く清閑で、語りかけるみ仏も艶々かに美しい。

私はまた会津八一の次の歌碑をふり返りながらこの寺を辞した。

| ふじはらのおほききさきをうつしみに あひみるごとくあかきくちびる |

top

****************************************

|