|

****************************************

Index No1

No2 No3

No4 No5 No6

No7 No8

5 山辺(やまのべ)の道

山麓の古道

大和盆地の東の山麓を縫って、まがりくねった細い道がある。

その一帯は田圃と丘陵でその道に沿って無数の古墳が点在している。

この道は、三輪山の南麓海柘榴市(つばいち)にはじまり、ハツクニシラススメラミコト即ち崇神天皇の陵を経て石上に至り、さらに北に延びて奈良白毫寺(びゃくごうじ)あたりに至る、これが山辺の道である。

大和の盆地が、今日のように水田化するまでは、広い湿地帯で、おそらく弥生時代の頃まで、人々は山のゆるやかな斜面に住んでいたであろうと言われている。

そうした人々の集団が次第に勢力を蓄えて来ると、三輪氏、物部氏、和珥(わに)氏といった部族が、この道の要所に根拠を構え、彼我相通ずる道を踏みならして行った。 |

桜井の道標 |

つばいちの道標 |

それは海柘榴から平城(奈良)までおよそ二十キロ、標高七十メートル前後の大和高原山麓の道であった。

海石榴市(つばいち)

| 紫は灰さすものぞ海石榴市の 八十のちまたに会へる児や誰 万葉集(作煮不詳) |

この海石榴市では、日本で最初の市が立ち、農民たちはこの市に集ってきては、農作を神にいのり、秋ともなれば、収穫のよろこびをお互いに分かち合った。

だからそこは社交の場であると共に、若い男女にとっては性の解放の場ともなった。

集った若者たちは、そこで即興のうたをとり交わす歌垣を楽しんだ。

市といっても勿論物品交易の市で、椿の街路樹を植えていたので、海石榴市といったのであろうか。

求婚の心をあらわして、八十の街に逢える児や誰……と呼びかけたのに対して、女は一応はこれをこばんで、

| たらちねの母が呼ぶ名を申さめど 路行く人を誰と知りてか |

との返歌で、やわらかに男心に応えた。

|

民家風景

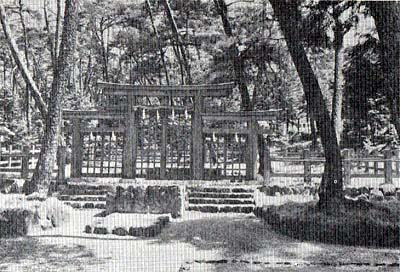

大神神社拝殿

海石榴市、今は大三輪町金尾といって、活気のない部落に過ぎなくなっているが、往時は山辺の道、初瀬道、磐余(いわれ)の道、大坂越等の幹道が集まる、文字通り八十の街であったのである。

三輪大明神への石の道標が傾いた辻から、北を指して、山辺の道を示している。

海石榴市は大神々社の門前市として、また一方には伊勢街道の宿場としても栄えた町であったから、いろいろなロマンスも登揚してきた。

近松の浄瑠璃に出る遊女梅川と忠兵衛が、手に手をとって人目を忍んだ三輪茶屋もこのあたりであったろうし、小説大菩薩峠の作者も、主人公机竜之介と薄命の人妻お豊をこの町に滞在させている。

それよりも古くは、武烈天皇が平群(へぐり)の鮪と影媛を争って敗れたという物語の舞台もここであった。 |

大神神社拝殿

古道に沿う古い家並

|

由緒を伝える海石榴観音は、町の片隅にひっそりとして、今は詣でる人も稀である。

秋ともなれば民家のせまい露路には柿の実が熟れて、大和路は深沈と更けて行くのである。

三輪の神杉

海石榴市の道標から北に少し歩くと、三輪山の麓に金屋の石仏がまつられている。

鎌倉時代初期につくられたこの石仏は、釈迦如来と弥勒菩薩をレリーフにした高さ二メートルほどの板石の仏で、大和石仏中の白眉といわれるものである。

一見すべきものだが、漫然と行くだけでは、せまい格子の小堂の中に安置されているので、じっくりとお目にかかることはできない。

管理者に拝観を申し出るとよい。

金屋石仏から何分とかからないうちに大神神社に着く。

大和一の宮といわれてきたこの社は、神奈備(かんなび)三輪山を神体とする珍らしい神社である。

この三輪山こそ山辺の道の点睛(てんせい=眼目)とでもいうべき山である。 |

大神神社、神蛇をまつる大杉 |

大神神社の巫女 |

あまりにも人口に膾炙(かいしゃ=知れ渡った)した歌であるが、

うま酒 三輪の山 青丹よし 奈良の山の際に い隠るまで 道の隈い積るまでに つばらにも

見つつゆかむを しばしばも 見放けむ山を 心なく 雲のかくさふべしや

反歌

三輪山をしかも隠すか雲だにも 心あらなむ隠さふべしや |

いうまでもなく額(ぬかだ)王女の歌である。

その生涯においてすぐれた二人の男性の寵愛をうけ、大和、難波、近江へと有為転変の波瀾多い生涯を送って、持統朝までも生き抜き、活発な作家活動を続けた才華あふるる女王、今は近江国大津なる湖畔に宮居する背の君大智天皇を慕い行くはるかなる旅路、山辺の道を通って、平城坂に辿りつき、はるか南の大和の空をふり返ってみれば、あのなつかしの三輪山には雲がかかって、さだかにその姿をみることができない。

王女は山に向って歌うのであった。

その三輪山は民間信仰の根強い伝統をもった山である。

記紀にみる三輪山神婚説話を連想させる神杉には、今も己(みい)さん(神蛇)が住んでいるというので、人々は大事にする。

| 味酒の三輪の祝が いはふ杉 手触れし罪が 君に逢ひがたき 丹波大女娘子 |

いとしい君に逢えないのは、この神木に手を触れでもした罪であろうかと女は嘆くのである。

崇神八年この神社ができる前から、お山に対する原始信仰はあった。赤松の純林におおわれたこの山には、古代における祭の場、磐境(いわくら)の岩石が頂上まで数段にわたって残っており、饌米があげられている。

98

自然霊力崇拝の古代から、大物主神を主神とするこの社は、神奈備自体が神体であるから、神殿として造られた社殿は持っていない。

それでも大和の一宮としての伝統と貫禄は重々しく人にせまる。

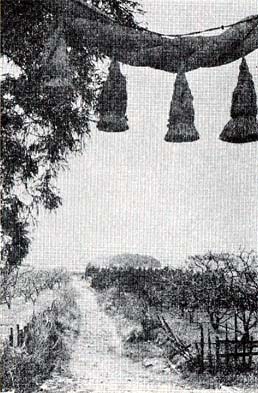

大神の社を辞すると、南への一すじの道は土の香を一杯にただよわせてくれる。

三輪山を麓伝いにめぐったところに謡曲「三輪」にうたわれた玄賓庵が、しっとりとした閑(しず)まりをみせている。

「三輪山頭に夜孤輪の月を戴き、洞口に朝一片の雲を吐くところ、山影門に入って推せども出でず、月光地に敷きて掃へどもまた生ず」

の名文で知られる謡曲「三輪」は、この庵に住む玄賓僧都をワキとし、日毎に榕やあかの水をあげに来る一女性をシテとして語られる物語である。

この庵の主であった玄賓僧都は、平安時代の興福寺の僧で、法相宗の第一人者とうたわれた人。

桓武天皇の信任厚かったが、

| 三輪山の清き流れに洗ひてし 衣の袖はさらにけがさじ |

の一首に心境を托して、大僧都への任命を固辞し、余生をこの庵に横たえたという。

その玄賓の念持仏であった不動明王が、今も貴く安置されている。

このあたりまで来ると、大和三山の秀麗なすがたがはるか左手に望まれる。

小高い丘に春は桃の花の紅が、秋は蜜柑がたわわに実のる。

大和三山は向かって、右から耳成・畝傍・天香久の順に、仲よく並んでいる。

その三山を望むこの地域こそ、日本歴史の曙を孕んだ由緒の地なのである。

神武天皇が天下平定ののち、即位の式をあげようとされるが、まだきまったお后がなかった。

そこで側近の大久米命は、お后となるべき少女を、いわゆる華冑の中からさがそうとするが、なかなかよい機会がない。

するとある日天皇が三輪神社に詣でられることになった。

大久米命はここに七人の乙女たちを天皇の御覧に供して、お后選びをすすめた。 |

春の大和平野と大和三山

|

古事記に聞こう。

――ここに七媛女 高佐士野に遊行べるに、伊須気余理比売その中にありき。

ここに大久米命、その伊須気余理比売を見て、歌をもちて天皇に白しけらく

倭の高佐士野を 七行く媛ども 誰をし枕かむ

とまをしき、ここに伊須気余理比売は、その媛女等の前に立てりき、すなはち天皇その媛女等を見しまひて、御心に伊須気余理比売の、最前に立てるを知らして、歌をもちて答へたまひしく

かつがつも いや先立てる 兄をし枕かむ

とこたへたまひき、ここに大久米命、天皇の命をもちて、その伊須気余理比売に詔りし時、その大久米命の黥ける利目を見て奇しと思ひて歌ひけらく

胡鷲(あめ)子鶺鴒(つつ) 千鳥は鵐(しとと) など黥(さ)ける利目(とめ)

とうたひき。ここに大久米命、答へて歌ひけらく

媛女に直に遇はむと我が鯨ける利目とうたひき。故その嬢女「仕へまつらむ」と白しき。

ここにその伊須気余理比売命の家、狭井河の上にありき。

天皇その伊須気余理比売の許に幸行まして、一夜御寝しましき。後にその伊須気余理比売宮の内に参入りし時 天皇御歌よみしたまひけらく葦原の しけしき小屋に 萱畳 いや情敷きて 我が二人寝し

とよみき――古事記中巻 |

古代招婿婚の名残りを伝えるこの物語は、この道に沿う狭井河のほとりで展開した。

かくて五十鈴媛が皇后として迎えられるのであるが、今ここにはこのロマンスを伝える聖蹟顕彰碑といういかめしい名の記念碑が建てられている。

古代の想いにふけりつつ歩む一足一足が楽しい。

|

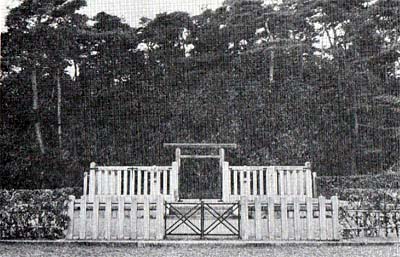

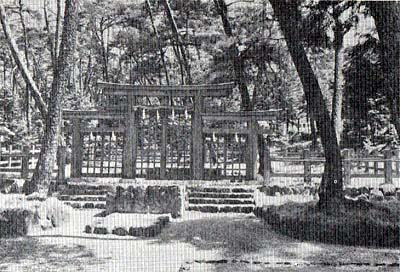

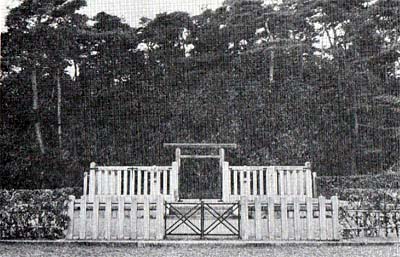

元伊勢、桧原神社

やがて神社に着く。

檜原の社は「元伊勢」としてゆかり深い社である。

社前の広揚に立つと、遠く真西に大津皇子をまつる二上山が望まれ、近くには箸墓と称する前方後円墳がこんもりと横たわっている。 |

崇神天皇宮趾

|

万葉集に

| いにしへにありけむ人もわが如か 三輪の檜原にかざし折りけむ |

とうたった柿本人麿も、古人も自分の如く檜原に枝を折ったのだとうたうが、さらに

| 行く川のすぎにし人の手折らねば うらぶれ立てり三輪の檜原は |

とも歌って、時の流れを悲しむのであった。

檜原(ひばら)は大和平野のすべてが一望の中に入る景勝の地である。

遠くに生駒、信貴、二上、葛城、金剛と続く山々が望まれる。

この地は、崇神天皇のとき、はじめて神器を宮外にうつし、豊鋤入姫命にそれを祭らせたという倭の笠縫邑の磯城堅神籬、つまり祭礼揚のあったところ。

古く神器の一つである鏡は、ここから他にうつされ、最後には今の伊勢神宮に祭られた。

そこでこの土地ではそのあとに天照大神をまつる檜原神社をつくったのである。

幻の墓――箸墓(はしはか)をめぐって――

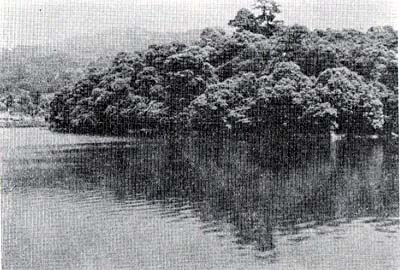

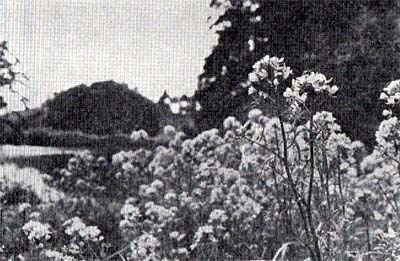

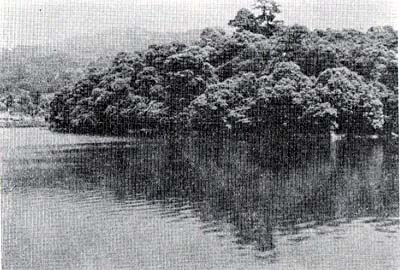

山の辺の道、三輪山麓檜原神社の高台に立って、西をながめると、ほど遠からぬ一キロ足らずのところに、こんもりと木の生い繁った古墳を望むことができる。

これが世にいう箸墓で、正式には「倭迹迹日百襲姫命陵」である。

ヤマトトトヒモモソヒメノミコトノミササギと読むが、古墳では年代的には最古の群に入り、きちんと折目を正した清雅な前方後円墳である。

箸墓というのは、日本書紀の伝承によるものであって、それはなかなかに面白い話を伝えている。

この地方の巫女にヒモモソヒメという一人の聡明なシャーマンがあった。

この姫のところに三輪の神が美しい青年の姿になって夜な夜な訪づれるようになった。

二人の交情はまことにこまやかであったが、この若者はいつも夜にやって来て朝は夜明け前に帰って行くので、姫は一度も若者の姿を見たことがない。

せっかく妻にはなったものの、これではあまりに切ないので、その若者に太陽の光であなたの姿を見せて下さいとうつたえたのである。

そこで若者は承知して、

「明朝、あなたの櫛箱の中にいる。しかし約束して欲しいことが一つある」

「あなたが私の姿を見たときに、決して驚かないように、そのことが約束できたら、私の本当の姿を見せよう。」

姫は「きっと私はその約束を守りましょう。」と言って若者と別れた。 |

檜原神社から西箸墓を望む

|

翌朝になって姫が櫛箱をあけてみると、そこには美しい小さな蛇が入っていた。

姫は昨夜の約束も忘れて思わず大きな声をあげて驚天した。

この姫の破約を見ると、蛇の姿は忽ち一人の若者になった。

そして更に愕然として立ちつくす姫に

「お前は昨夜の約束を忘れて私にこんな恥をかかせてしまった。もうこれきり私はお前に逢いに来ないぞ」と言うや否や、大空を飛んで東の三輪山へ帰ってしまった。

姫は後悔のあまり、箸で自分のほと(女陰)を突いて死んでしまったのである。

人々は姫の死を大へんに悲しんで、これを大市というところに葬ることにした。

ところがこの墓つくりは大変なもので、西の方にあたる大坂山の石を、人々が並んでリレー式に手送りにして送り、夜は人に代って神がこれを手伝ったという。

――日は人作り夜は神作る。則ち山より墓に至るまで、人民相踵ぎて手逓(てうつ)しにして運ぶ――というのはそのときのことを書いた書紀の記事である。

この伝承についての解釈はどうなされたらよいだろうか。

まづ第一にここに葬られる主人公であるヒモモソヒメは、当時における偉大な権威者であったであろうということである。

偉大な権威者といえば、ここから程遠からぬところにある崇神天皇や景行天皇陵に比べて、決して見劣りのしない立派な墓であることによって想像されるように、姫もきっと天皇級の支配者であったのではないかとおもわれる。

人々や神が昼夜兼行で造ったこの大墳墓は、墓の主が美しい女性であれば、そこに何等かの扮飾も必要であったことであろう。

そこで神と魅惑にみちたシャーマンとのセックスが語られ、やがてその愛情が濃厚であればあるだけ、愛人である神の真の姿に接して違約を犯した罪として、遂に致命的な終末を招いたのである。

愛すればこそ神は自分の真の姿を見せたのに、神はその自尊心を傷つけられたのであるが、女には夫である神の微妙さを知ることができず、逆に破局が来た。

女は女で、神への信義を裏切った悔いと、再び愛しき人に逢えないという絶望から、自ら自分のいのちを断った。

しかも女性で一番大切なほとを突いて。これが姫が見せた最後の愛の表現ででもあったのだろうか。

桃の花咲く箸墓付近

それではこの切ない神話を生み出した時代的背景は一体どうだったのであろうか。 墓の主も定かにはわからず、この墓が作られた四世紀頃の日本は、茫漠とした謎の世紀である。

しかし書いたように、この箸墓はすぐ近くにある崇神天皇陵や景行天皇陵と共に前期古墳に属し、同時に初期大和政権ともいうべき三輪王朝時代のものであることは、今日の考古学の教えるところである。 |

山辺の道 |

つまりこれらの古墳が、古代の祭社の山である三輪山の竟に近く、この地をうるおした初瀬川の水系は、弥生式集落が栄えたところで、その後も水田耕作に最適の地であったことを思えば、そこには強大な政権が成立するのにふさわしい自然的な条件をそなえていたと言えるであろう。

このようなことから、邪馬台国大和説をとる学者の中には、この箸墓は女王卑弥呼の墓であるとする人がある。

歴史乃至考古学上の論争は一応おいても、箸墓の主を女王卑弥呼としよう。

三輪の檜原神社から西へ下ろ農道に沿う用水沼に優雅な姿を投影している三輪山、そして近くにこんもりと繁る箸墓の重厚な容姿を眺めていると、どうしたことか邪馬台国の女王国がここにあったとしても決して不思議ではないように思えてならない。

邪馬台国のことを書いた魏志倭人伝というのは、僅かに二千字あまりの文献にすぎないが、未だ文字を持たなかった三世紀の日本について、史料として残してくれた貴重な文献であることは人も知るところ。

しかしこの史料も、邪馬台国の存在を示しながら、記事内容の曖昧さから、はっきりした所在を私たちに教えてはくれなかった。

ただ記紀などの伝えるところによって、三輪王朝の話が残っており、ハツクニシラススノラミコトを論号された崇神天皇が、国内の統一に当って八十万神を神浅茅原に集めて占われたとき、神憑りして三輪の大物主神の神意を伝えたシャーマンが、箸墓の主ヤマトトトヒモモソヒメノミコト(倭迹迹日百襲姫命)であった。

即ち崇神記によると、

「詔して曰く、昔我が皇祖大に鴻基をひらきたもう。

その後聖業いよいよ高く、王風うたた盛なり。

おもはざりき今、朕が世にあたりてしばしば災害あらむとは、恐らくは朝に善政なくして咎を神祗にとるか。

なんて神亀に命をもって災を致せる所由をきわめざらむ。

是において天皇即ち神浅茅原に幸して、八十万神をつどえて以て占問いたもう。

この時にヤマトトトヒモモソヒメ命に神明懸して曰く、天皇何ぞ国の治らざる火炎うる。

もしよく我を敬ひ祭らば必ず平ぎなむ。

天皇問ひて曰く、かく教へ給ふはいづれの神老。答へて曰く、我はこれ倭国の域内にゐる神、名を大物主神といふ。」

こうしてミマキイリヒコと呼ばれた崇神天皇は、大物主神を三輪に祭ったが、この神は蛇体と考えられ、水の神で農耕の守護神なのであった。

ヒモモソヒメノミコトの神婚伝説はかくして生れたのである。

この祭礼を中心とする政治が行なわれた上代では、神へ奉仕する巫女即ちシャーマンが、男性であるオオキミの権威を凌ぐ勢力を持っていたらしく、倭人伝が記すように、女王卑弥呼は、大きな邸内の奥深くに住み、人に顔を見せず……というその女王をヒモモソヒメノミコトを指して言ったとしてはどうであろうか。

この書はまた卑弥呼が死んだので「大いに冢をつくる。経百余歩、殉葬するもの奴婢百余人」と書いてゐる。

八十万神を神浅茅原に集めて政道を占われたという書紀の伝承は、女王卑弥呼が鬼道に事へ、能く衆を惑わしたという倭人伝の記事にあてはまるではないか。

中国人が言った鬼道というのは、日本では神道であって、この神道によって国を治めることは、彼等から言えば、よく衆を惑わす、ということになるのであろう。

古代では政道万端、ただ神のみ心に従ってのみ決められたので、神と人との間に立つ仲介者がどうしても必要であっただろう。

だから男王と雖も、仲介者としての巫女の霊能力には一目おかねばならない。

この巫女の姿は神々しく、奥の榊の木の枝をとって神の懸代とし、その枝に麻や楮を結えつけてしで(幣)とした。

玉を頚にかけたこの美しい巫女が、しでを清らかに打ち振って神にいのる。

すると神はこの女性を通してのみ、人にもろもろの啓示を下し給うのであった。

箸墓にほど近い三輪明神では、今日も美しい処女たちが神前に侍っているが、彼女たちをみると神話の再現のような鮮烈な印象を投げかけてくれる。

さて三輪の神と、磯城の神籬宮を皇居とされた三輪王朝の主、崇抻天皇、そして巫女としてのヤマトトヒモモソヒメノミコト。

次々に浮ぴかつ消えて行く古代への幻想に浮かれていると、この箸墓を築いた壮大な時代こそ、所在論争華やかな邪馬台国そのものではないかと思えて来てならない。

箸墓を中心とするこのあたりは、三世紀の頃、湖沼は次第に西に退いて、農耕や交通の便がひらけるための立地条件は整って来、七万戸という戸数を擁する国が成立したとしても不思議ではなさそうである。

貴重な唯一の文献である倭人伝が記す方位とその距離が曖昧で、その所在の解明が出来ないことと共に、考古学上の実証が得られない今日、この箸墓の主が卑弥呼とする理由は、恣な幻想以外の何ものでもないのだろうか。

魏王明帝から、親説倭正の称号をうけた人はどこに眠っているのであろうか。

また金印や銅鏡百枚を貰った人の治めた国は一体どこであったのか。

民族の悠遠と国土への愛情をかき立ててくれる大和のくに、そこに立つと日本武尊が伊勢の能煩野でうたわれた

大和は 国のまほろば 畳(たた)なづく 青垣

山ごもれる 大和し うるはし |

という国しのびのうたが 口吟まれる。

幻想から醒めると、南すれば桜井へ、北すれば石上へと通ずる山辺の道は、青嵐に包まれて東の山腹を縫っているのが望まれる。

また引返して、崇神天皇陵を訪ねることにしよう。

|

崇神(すしん)陵

|

手白香皇女陵

|

崇神天皇陵

はるかなる幻を追うこころに導かれて、やわらかな土の感触を楽しみながら北へ歩いて行く。

桃畑の枝越しにやがて見えてくるのは、「山辺道勾岡上の陵」とよばれる崇抻天皇陵である。

山辺の道の起点からおよそ六キロ、あるいは遠く三山の姿を眺め、あるいは古代からそのままに眠り続けるかのようなやまと屋根の民家を楽しみ、またあるいは道の辺の石仏の姿を拝んで辿るあゆみは心すがしく、いささかの疲れをも感じさせようとはしない。

さて皇室の系譜を学問の上からのみ究明することは、今日も国家の象徴である皇室に対して憚(はばか)られる事情もあろうが、歴史研究のタブーが解かれた戦後いち早く衝撃的な学説を私たちに投げかけたのは、東大江波教授の騎馬民族説であった。

それによれば四世紀の頃大陸の北方騎馬民族の一団がわが国に渡来し、卓越した軍事力を駆って倭人を征服し、日本の支配者になったというのである。

しかもその首領として民族を支配したのがハツクニシラススメラミコトと称される崇神天皇であった。

その詮索は歴史学者にまかせるとして、これほどの大墳墓を築かせた墓の主は、この地方の族長として偉大な功業によって部族民の尊敬を受けていた人であったことには違いない。

御陵は清浄な雰囲気につつまれ、老松も神厳のおもむきをかもし出している。

深い水をたたえた濠に沿う古道をめぐると、馬酔木の可憐な花が房を垂れていたりして眼をたのしませる。

この御陵の外に近く指呼の所に景行天皇陵や継体天皇の皇后手白香皇女の余田陵(ふすまだのみささぎ)など、雄大な前方後円墳がある。

長岳寺のほとり

崇神天皇陵のすぐ北隣には、日本最初の玉眼法を施してつくられたという阿弥陀如来をまつる長岳寺がある。

この寺はこれまで辿ってきた古代の幻想を中世に引戻してくれるわけであるが、この寺は弘法大師の開基といわれる由緒をもつ寺で、本尊の阿弥陀如来は仁平元年(一一五一年)の造像という古い仏である。

仁平元年といえば、かの保元の乱の六年前、世情騒然として、貴族、庶民おしなべて欣求浄土を願った時代であった。

欣求浄土を願うとならば、何としても阿弥陀如来にすがらなければならない。

その仏さまに玉眼を入れるというとは、写実的でかつ、画期的な手法であり、この時代につづく鎌倉時代への接近が見られる造像と言うことができる。

しかし何分にも観光客も稀なところで、寺の経営も決して楽ではない。

天長年間につくられたという鐘楼門をはじめ本堂なども可なりに傷められている。

しかし観光寺院として経済的に富裕であるよりも、土地の人々に「釜の口のお大師さん」として親しまれていることの方が、本当のお寺のあり方であって、いつ訪れてもひっそりとした気持のよい寺である。

この寺の名物はさつきの花で、五月の頃あいは、境内は燃え立つ紅の花が照り映えて美しい。

この寺の周辺には古くは鎌倉時代のものとおぼしき石仏が見られ、江戸時代のものになると夥しい数にのぼろう。

愛好者の一見すべきところである。

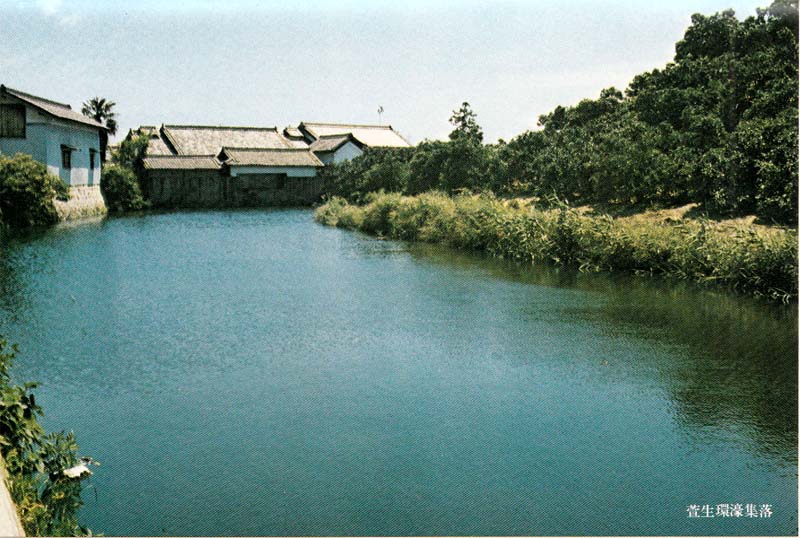

環濠集落

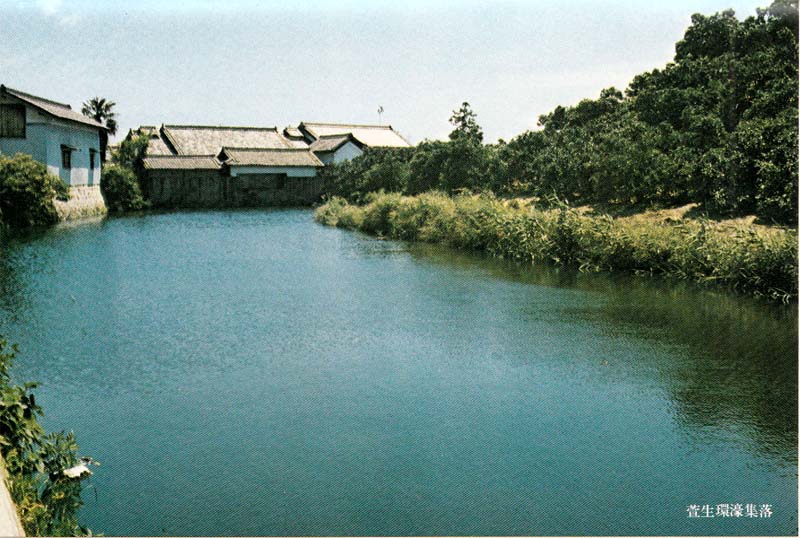

菅生(すごう)環濠集落 |

竹の内環濠集落 |

さて長岳寺を辞して、手白香皇女墓である会田陵を過ぎる頃、梲(うだち)をあげた大和屋根の多い集落を見ることができる。

母屋を切妻造りにし、両妻に土壁を塗り、その上に瓦を三列ほどのせたものを、梲というのだが、この梲があがってはじめて家は落成となる。

世にうだつのあがらない人間という言葉があるが、家も梲が上ってはじめて本物になるということから出た言葉である。

こうした集落の中に、周囲に濠をめぐらしたものを環濠集落と称して、今日では史蹟として保護されているところがある。

菅生という部落はその典型で、このような集落の起りを万葉集で垣津田の池、即ち垣の内の田の池としてよんでいる位だから、非常に古い時代からあったものである。

元々は他国からの流浪民や盗賊などの侵入に備えた共同防衛のための村落共同体の一つの単位であったと思われる。

そこで自然垣内意識ともいうような相互扶助の意識が生まれ、と共にその反面極めて排他的な意識も強くなって行った。

このような意識は政治力が貧しく、いつ他からの無法者のために自分たちが侵害を受けるか分らない時代には、当然起ってくる連帯意識であったが、今日ではそうした意識も必要でなくなり、急激な生活様式の変化にともない、濠そのものの果す機能の意味がなくなり、したがって濠も次第にその姿を消そうとする傾向に向って来た。

とにかく大和の人たちは、このような集落によって永い間の生活に耐えて来たのだが、新しい世代の人たちは、この集落生活をどう受け止めて行くのであろう。

古道山辺の道の情景として、他には容易に見られない遺構であってみれば、それは一面には、文化財として保存することも極めて大切なことであると思われる。

歩くほどに、みかん畑の生垣にうえられたからたちの花の蕾が、清純な香をただよわせようとしているのも心を洗ってくれる。 |

からたちの花の咲く道

|

|

菅生環濠集落

|

幻の寺あと

山の辺の道もしだいに終りに近づこうというところに、永久寺跡があった。

遺跡の碑の前に池が水をたたえ、岸辺の桜の一本が佗しく花を咲かせていた。

簡単にこの寺の縁起を辿ると――寺の草創は鳥羽天皇の永久年間、一時寺運大いに栄え、後醍醐天皇もここに暫し行在されたことがあるという。

そのようなことで、寺格も高く室町時代には境内五町四方、坊舎五十余堂塔二十という大寺院であった。

明治の廃仏毀釈と共に廃寺となり、本尊阿弥陀如来も行方がわからなくなったという。

行在所や御所の跡も今は草に埋もれてわびしいかぎりの姿を記念碑にとどめているにすぎない。

この石上神社は昔から咒術(じゅじゅつ)信仰の場であった。

玉を振って行なったというその咒術信仰は、今日の社にはもう生きていないが、「玉ゆら」というロマンチックで幽玄な言葉は強く訪なう人をひきつける。

たまゆらにきのふのゆふべみしものを けふのあしたにこふべきものか

石上布留の神杉神さびし 恋をもわれはさらにするかも |

などのうたを口ずさんでみると、神への畏怖と、老杉にことよせる恋心を燃した古代人の姿が彷髴とよみがえってくる。

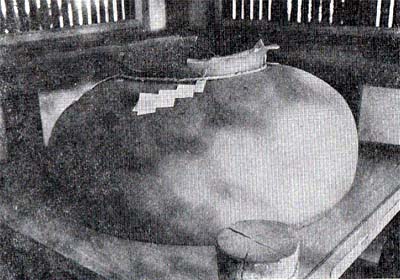

玉砂利をふんで楼門を入ると、左手廻廊の一隅に厳瓮(いつべ)がでんとおかれている。

胴のさしわたし一四〇センチもある大きな瓶で、その頸部は細くしまり、口辺は外にそり返っている。

表面にうっすらとした櫛目がみえるが、釉はかかっていない。

あまりに大きいので焼歪みがある。天皇即位式の幡に描かれたいつべのモデルだという。

石上神社のある天理市を終点として、今日の山の辺の道は一応終点となる。

大和盆地湖の湖岸が次第に低下し、七世紀以後は湖沼は平野に変り、やがて大宝律令にもとづく条里制がこの平野に実施されると、この道も使命を果し終え、上つ道、中つ道と呼ばれる平野の道に道としての使命をゆずって行くのであった。そして文化の中心もそれに伴なって平地へと移って行くこととなった。

しかしこの古道は、どこに佇んでみても、万葉のロマンがまつわっており、古代人のおおらかな悲喜哀歓が回顧される道である。

そうであれば、いつまでもこの姿を伝え残しておきたい道である。

幸に東海道自然歩道に組み込まれて、保存への政治的配慮が施されたことは、この上もなく嬉しいことである。

top

****************************************

|