|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

二章 種をまいた親鸞さま

① 村の道場 top

雪太が東尋坊におそわれたとき、とおりあわせた願知が、馬にむちをあてて、かけ去りながら、

「春江村の道場であおう」といいましたが、その道場とは開祖親鸞さまがはじめたものです。

親鸞さまのつくった道場はいまも子孫がうけついでいるのです。

吉畸山へきて、寺を建てて、みんなに説教している蓮如さまは、親鸞さまから八代目です。

系図を見ると、こうなります。

二代目が如信(にょしん)、三代目が覚如(かくにょ)、四代目が善如(ぜんにょ)、五代目が綽如(しゃくにょ)、六代目が巧如(ごうにょ)、七代目が存如(ぞんにょ)、そして、第八代は蓮如(れんにょ)というわけです。

道場はずっと、一代目(開祖=かいそ)である親鸞さまの教えをつたえている場所なのでした。

第八代目のその蓮如さんが吉崎山へあらわれると、ぱっと新しい太陽が北陸にかがやいたようでした。

一か年もたたぬうちに、北陸の越中(富山県)、加賀(石川県)、越前(福井県)の村々には、雨のふったあくる日のキノコのように道場が、どんどん、ふえていくのでした。

もっとも「道場」というといかめしいが、やおらかくいいなおせば、みんなが集まる公会堂です。

これは いまの公民館にも似ています。

みんなが集まって、お茶をのみながら、世間話をしたり、また、知識(坊さん)の説教を聞くところでした。

しかし、これは公立ではありません。

本願寺の開祖、親鸞さまの教えを守る浄土真宗立といったらいいでしょうか。

もっとも浄土真宗立といっても、本願寺から、お金をもらって建てた公会堂ではありません。

信者たちが、お金を持ちより、自分で建てたものです。

この道場は いまでいえば、公民館に似たものだといっても、根本的なちがいがありました。

公民館では特定の宗教をもってはならない、という定めがありますが、この道場は特定の宗教で、まとまったものなのです。 |

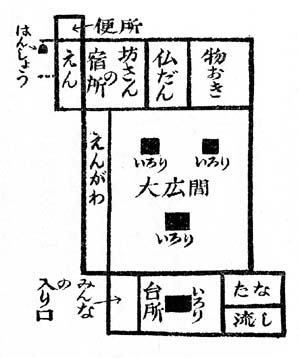

春江村の道場

|

道場の床には、

「なむあみだぶつ(南無阿弥陀仏)」と、書がさがっていました。

みんなが、この道場へやってくると、まず、一人一人が、この名号(みょうごう)に、お参りして、線香をあげました。

みんなが、そろって、会議がはじまるまえにも、

「なむあみだぶつ」と、唱えました。

道場を出るときにも、また、

「なむあみだぶつ」と、お別れしました。

これが、道場のさだめでありました。ここに集まるものは、みんな「仏の子」なのです。

この道場は、村の中にぽつんと建てられた一軒家です。

しかし、百姓たちの住む家に似ていました。

屋根はかやかわらでふき、みんなの集まる広間の上座は仏壇になっていました。

広間はみんなが集まって、話しあう会場でした。ここにはいくつものいろりがほってありました。

大きないろりが、一つのと衣ありました。

冬の日には、みんなはいろりに手をあぶりながら銛しあったのです。

親驚さまは、 いいました。

「三人でもいい、五人でもいい、集まって、いろいろと話しあいをしなさい。私も出かけてきましょう。

ときには、わたしのかわりに、ほかの坊さんも、出かけます。坊さんを、相談役にして、いろいろ話しあうのです。

三人集まれば、文珠の知恵が出るといいますよ」と、すすめました。

「みんなが集まって、世間話をする」ということは、いまでは、普通のことです。

けれど、その頃は、そういう集会場は、あまりなかったのです。

たとえば、一つの村があるとします。その村には、ボス(名主)がいて、親類や縁者、それから使用人(作男や女中)が、とりまいていました。

そして、となりの村の人だちとは道であうと「こんにちは」ぐらいのあいさつはするけれど、世間のことを相談しあうことなんぞなかったのです。

そして、ボス(名主)のいいつけだけをきいて、毎日、太陽がのぼれば、のらや山へ仕事にいきました。

そして、星をいただいて帰ってきました。

名主の家には、いつも炭火がおこっていました。

のらや山からもどってきた人たちは、名主・家へたちより、その炭火をもらって、小さな壺に入れて家へ持ちかえり、その火で、炊事をしたのです。

〔だからボスの家を「火親」といいました。〕

昔のことですから、電灯もついていません。ランプもありません。

松の根っこに火親の火をうつして、あかりにしました。

一日、一日は、のんびりしたものでした。中国の古い詩に、こういうのがあります。

日がのぼりゃ、働きに出るさ。

日がしずめば、家路をたどる。

井戸を掘ったら、水が出る。

たがやしゃ、食える。

天子さまなど、わしゃ知らぬ。 |

その頃の百姓たちには世間がなかったのです。

世の中が、どう変わろうと、どう動こうと、知っちゃいない生活をしていました。

これは中国の百姓の生活を語る詩です、大日本の百姓も同じでした。

こういうのも「閉めきった平和」といいます。「とざされたしあわせ」ともいいます。

けれど、親鸞さまは

「みんな、より集まって、世間話をして、知恵をみがきなさい」と、いったのです。

「知恵をみがくって、どうしたらいいんですか」と聞くと、

「みんな集まって、お茶をのんで、話しこんでいるうちに、知恵がわいてきます」

と 親鸞さまはにっこり。

「お茶なんかつまんない」というと、

「じゃ、イモや大根を持ちよって、ごちそうをつくり、酒でものみますか」

「それがいい」

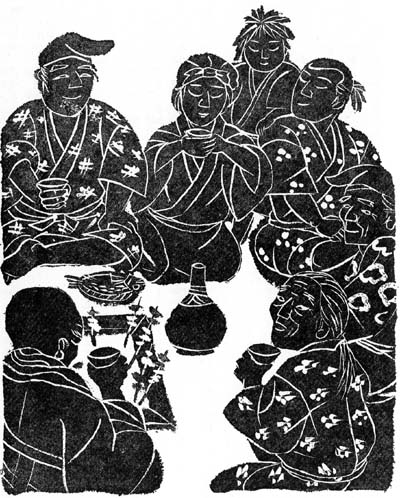

そこで、あるときには集まって、お茶をのみました。

ある夜には、山から、キジやヤマドリをとらえてきたり、川で魚をつってきてごちそうをつくり、ドブロク(にごった酒)をぐいぐい、――しているうちに、いろいろと、話が集まってきました。

話が集まると、それについて、それぞれに、意見が出ます。ときにはそのために、喧嘩もはじまりました。

親鸞さまは、いつも、にこにこ、そして、うなずきながら、

「………それを知恵というのですよ」

ある年にはイネが、みのりませんでした。雨ばかりふって、しかも温度が下がって、イネがのびなかったのです。

みんなが、空をあおいで、青い顔をしていました。

が、とたんに、夏にはいると、毎日、カンカン照り、イネやキビやトウモロコシなどが、かれてしまいました。

これでは大変な不作です。いつもの年の三分の一も、米はとれませんでした。

こういう年には、百姓は米が食べられません。

とれた米は、みんな、年貢米として、とりたてられてしまうのです。 |

親鸞の勧めで道場は村の人が集まって雑談する場所でもあった

この習慣は親鸞の時代から200年後の蓮如が来ても同じだった

|

道場に集まった人たちは肩をおとして、

「イネをつくる百姓が、米が食べられぬとはどういうわけじゃ」

と、一人がいうと、よこのものが、

「不作じゃからよ、今年だけではない。不作の年は、いつもこうじゃ」

すると、もう一人が、

「今年は、まだ、ましのほうじゃ。五年前は、クズの根っこと、ワラビを、一年じゅう食べて、命をつないだぞ。

しかたがない」

「なんで、しかたがないんじゃ」

「不作じゃからよ」

「まてよ」と、もう一人がいいました。

「不作の年には、百姓だけが、米を食べられぬというのは、どういうわけじゃ」

不作の年でも名主だとか、地ざむらいだとか、領家とか京の坊さんは、たらふく米を食っているのです。

百姓だけ、泥んこになって米をつくっているにに、クズの根を食って、うえをしのがねばならない。

どうも、理屈にあわぬと、いいだしたのです。

こういう話になると、

たがやしゃ食える。

天子さまなど、わしゃ知らぬ。

と、けろりとしているわけにはいかなくなります。

――また。こういう話も出ます。

「人間は死ぬ。きっと死ぬ。死んだらどうなるんじゃろ」

「わからないね」

「わからないじゃ、すまぬ。わしはそれを知りたい」

すると、親鸞さまは

「なむあみだぶつと、念仏を唱えておれば、あみださまが、きっと、極楽浄土へつれていってくださる」

「極楽浄土って、どこにあるのですか」

「死んでからゆくところじゃ。たのしいところじゃ」

「だれでも。いけるところですかに

「念仏を唱えているものはだれでもいける………」

こうして、道場に。知恵の花がさくのでありました。

さむらいは城をつくります。百姓たちは道場をつくりました。道場は百姓の「城」でした。

この城から、世界へ道が通じていきました。

② 手をつなぐ道場 top

蓮如さんが吉崎山へこられると、道場はどんどんとふえる。

道場が、どんどんつくられると、一人の蓮如さんではどうにもなりません。

――かなりの坊さんがいります。

そこで、蓮如さんは 片腕になっている坊さん(道場坊主)たちを、それぞれの道場へおくりこみました。

けれど道場はどんどんと、ふえていきます。

それで、蓮如さんにおくりこまれた坊さん(道場坊主)は 一人で、いつくもの道場を持つことになり、人気の出た坊さんは、十も二十もの道場を、かけまわることになりました。

――と、愉快なことが、おこりました。

いままでは 一つの道場で、話しあっていたものが、その坊さんが仲立ちにして、手をつなぎだしたのです。

一つの道場で、なにか、むずかしい問題を出したとします。

ところが、意見が、いくつも出ますが、話はまとまりません。

そこで、その難問題が、となりの道場へ持ちこまれるというわけです。

――と、いうことは、道場の世界が、ひろまるということです。

世間話が、ひろまれば、人々の知恵が、ぐんぐん、みがかれ、さらに、ひろまるということになります。

道場の人たちは、なにかのきっかけがあれば、すぐに、「なむあみだぶつ」と、唱えます。

なむ(南無)とは信心します、ということ、あみだぶつは阿弥陀仏で、あみださまのこと、なむあみだぶつとはあみださまを信心しますということです。

けれど、道場では、

「親鸞さま、それから蓮如さんを信心します」

という、あいことばみたいになりました。

それから、よその道場のもの脆ある道場へやってきたときには、道場の入口で、

「なむあみだぶつ、なむあみだぶつ」

と、念仏を唱えます。この時には、念仏が、

「ごめんください」というあいさつみたいになりました。

このあいさつをうけて、その道場にいる人は、

「なむあみだぶつ」

そのときには念仏は、「いらっしゃい」という答えになります。

こうして念仏のあいさつがかわされると、もう、他人ではありませんでした。

「親鸞さまを信じる仲間、すなわち心を知りつくした仲間同志」

になってしまいました。

親鸞さまは、「私は弟子を持だない」といいましたが、いまでは道場の人たちは そんなことにはおかまいなく、自分たちは、八代目の蓮如さんの弟子だ。

だからまた、開祖親鸞さまの弟子だと、思っています。

そこで、道場に集まる人々は「弟子同志」――仲間、いや、兄弟だと思っています。

人間はうわさや世間話がすきです。よその道場からきた人はかわった話の種を持っています。

だから、よその道場からきたもの(やはり同志です)を、みんながとりかこんで、話の花をさかせました。

そういうわけで、道場と道場とが手をつなぎはじめると、どこの道場でもにぎやかになりました。

このにぎやかさを、ほかの言葉でいうと、「ニュースがみだれとぶ」ということになります。

いままではある村の道場ではその村のニュースだけが語られていました。

ところが、ほかの村の道場の人がやってくるようになると、ほかの村のニュースがつたえられます。

ニュースの場所がひろくなるわけです。

その頃、日本をおさめていたのは足利将軍ですが、その将軍のニュースまでもが、話のなかに出てくるようになりました。

よそからとびこんできた人は いわば「生きた新聞」といっていいでしょう。

③ がらが悪いと人はいう top

雪太たちが「城」だと思っている道場はどうして、にぎわったのでしょう。

にぎわうばかりか、どんどん数をぶやしていきました。評判が、いいからでしょうか。

映画でも芝居でも、評判がいいと、どんどん、人々が集まります。道場のにぎわうのは、評判がいいからでしょうか。

「どうだね?」と、雪太にきくと、雪太は、あたまをかいて、目をぎらぎらさせました。

「仲間には 評判がいいです。だから、にぎわうのです。

けれど、世の中の人にはとくに、えらい人には 評判はよくないですね。最悪です」

「どうしてだい」

「だって、ぼくたち、がらがよくないもんね」

「がらがよくない?」

「あっはっは、人がそういうんです」

――がらが悪いと、人がいう。

この浄土真宗の道場に集まる人たちが、「がらが悪い」といわれるのには、大きな理由がありました。

また、それが特長でもありました。

親鸞(しんらん)さまが、山階(やましな)寺、興福寺の衆徒(僧兵)たちに、承元元年(一二〇七)三月、うつたえられて、越後の国の国府(いまの上越市直江津あたり)へ流されていきました。

そして、竹ノ内草庵(国府の代官萩原民部の館)でくらしまいいたが、最初の年は 一日に米一升(一・四キロ)塩一勺(一〇グラム)を、配給されました。

が、翌年からは、自分でかせがなければなりませんでした。

一年後、親鸞さまは竹ノ前草庵(館の前のことか)にうつってからは、百姓もしたことでしょう。

国宝の親鸞の画像を見ると、じっと、瞑想する(もの思いにふける)親鸞さまの手は、ふしくれだっています。

百姓の手です。

親鸞さまは、その頃、私は、“俗にあらず僧にあらず”ともいいましたが、農業と托鉢(たくはつ)と、念仏と考えごとの毎日であったのでしょう。

そのときに、親鸞さまをしたって集まってきたのは

――水のみ百姓、地下(じげ=土着の人)、渡り者、漁師、非人(ひにん)………

など、最下層の人だったのです。

そして、この人たちが最初の道場をつくったのです。

それで、「がらが悪い」といわれたのです。

しかし、これが、道場の伝統をつくり、特長になりました。 |

親鸞(しんらん)

|

親鸞さまは、ふしくれだった百姓の手を平気でみんなの前に出して、

「さあ、みんな、自分の仕事に、はげもう。一所懸命に働くものはあみださまが救うてくださるのだ」

といいました。

キリスト教のプロテスタンティズム(新教)でも、

「職業にはげむことこそが、神のみ心にかなうことだ」といいますが、仏教の親鸞さまも、同じことをいったのです。

その頃、天皇や貴族たちのあいだに、高僧として尊敬されていた栂尾山(とがのおざん)高山寺の明恵(みょうえ)という坊さんは法然さまや、親鸞さまを目のかたきにして、

「がらの悪いやつを集めやかって、悪僧めこくたばれッ」と、ののしりました。

明恵さんは、その頃の貴族のために、お経をよんでいる一人でした。

そして、世をすてた坊さんを看板にしながら、自分も貴族の一人だと信じていたのでした。

こういう坊さんこそ、「本当に、えらい坊さん」と、信じられている時代に、親鸞さまは、流し者になったとはいえ、にっこりとわらって、首をふったのです。

〔親鸞さまはこの坊さんのように、「貴族の一人!」と、頭(ず)を高くしていたら、流し者にはならなかったことでしょう〕

親鸞さまは、

「仏さまは人間を差別なんか、されませんよ。

だから、私は人間の差別はしません。というよりも、私も弱い人間です。

だから、仏の心がわかるのです。

もちろん、そのことは仏さまも知ってくださるにちがいありません」と、いうのでした。

すると、道場へ集まってくる人の一人がききました。

「貴族たち上流の人たちは、大きなお寺を建て、そして高僧といわれるえらい坊さんにお経をよんでもらったり、お祈りしてもらっているのですから、死ねば、極楽浄土へみちびかれるにきまっています。

けれど、私たちはその反対でしょう。

遠い田舎にいて、しかも、いやしい仕事をして、お坊さんにはたくさんおふせも出せません。

私たちは死んだら、どうなるのでしょうか」

親鸞さまは強い目をしました。

「どうなるって?・」

「はい。私たちは宿なしで、その日その日の生活に、追われています。

ろくなものも食べず、ボロのきものを着たきりスズメです。

だから世の人たちは私たちをごろつきだの、宿なしだの、かいしょうなしなどといって、軽蔑しています。

あみださまも、私たちを軽蔑しておられるにちがいありません」

親鸞さまは目をしばたきながら。

「とんでもない。いつもいうように、仏さまの心は海のように広い。

仏さまは人間を差別はされぬ。信じなさい。信じて念仏をとなえ、あみださまのお力にすがりなさい」

そういっても、その人は正直そうな目に涙をためていうのでした。

「でも、私たちは、貧乏です。食うに追われています。

だから、上流の人たちはいつも、私たちを、つめたい目でながめているばかりか、いつなにを、やらかすかわからないと思っています。

………そうです。

私たちは上流の人たちからは悪人か、すぐ悪人に早がわりする、いやしい人間と思われているのです。

そういうはしたない私たちです。あみださまとて、差別されないわけはないのです」

「ちがうよ」と、親靆さまの声はやさしかったけれど、強さがありました。

親靆さまはちがうよ、ちがうよ、と三度反対してから、天下の名言をいわれました。

「みんなよ、心配するな。上流階級の人さえ、死んだら、あみださまに救われる。

まして、いやしいといわれる階級の人が救われないはずが、ないではないか」

二百年前、この名言を親鸞さまから直接聞いた人はその言葉で、かみなりが落ちたときのようなショックをうけました。

道場には 畳はしいてありません。

板の間にうすいむしろが、しいてありました。

人々はそこへぺたりとすわっていたのですが、あぐらをかいていたものは、思わず座りなおし、頭をすりつけ、なむあみだぶつ………。

道場の中は、――なむあみだぶつ――の念仏の声で、いっぱいになりました。

*

その日から、この名言を心のささえとして、人々は道場へ集まってくることになります。

そして、おたがいに、ささやきあうのでした。

「親鷲さまの心はあみださまの心のように広い」

「私たちは学問がないから、あみださまのことを思うと、気が遠くなる。

あみださまが救うてくださらぬとも、親鷲さまに救うてもらえば本望だ」

「そうだとも。私たちは親鷺さまに救うてもらうのじゃ」

この声は、道場からあふれて、世の中へうわさになってひろがっていきました。

それから、二百年後、道場へ集まってくる人たちの心は同じでした。

――もっとも二百年まえと、すっかり同じというわけはありません。同じなのは雪太が、

「ぼくたち、がらがよくないもんね」

と、あたまをかくように、集まってくる人たちはやはり、百姓でも、小作人か、雇われがおもでした。

それに、木こり、瓦つくり、笠づくりなどの日雇いの職人、それから旅役者、薬売り、茶わん売りなどの行商人、ときには泥棒さえ、

………集まってくるものはだいたいが、「がらが悪い」人たちでした。

けれど、世はうつり変わります。

二百年後に集まってくる人たちはもう、親鸞さまは生きていないから、第八世の法主蓮如さんをとおして、親鸞さまをおがんでいました。

それから、もう一つ、大きな変わりがありました。

〔親鸞さまは、上流の仏教――国家仏教――からさよならして、下層階級のものたちの世界――庶民仏教――をつくられた〕

ということにならぶ願いを、百姓が、いつのまにか考えだしていました。

それは、

――百姓の米をしぼり取る人たちから、さよならして、百姓ノ持チタル国をつくろう。

という、大きな願いでありました。

第八代の蓮如さんが吉崎山へこられると、この願いは、いよいよはげしく燃え上がることになります。

top

****************************************

|