|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 図解コーナー

4 紫式部と清少納言

華やかな宮廷のなかで、藤原氏の娘に仕える紫式部や清少納言が、才能を競いあう。

「源氏物語」も「枕草紙」もそのなかで生まれた。

女流文学の花が、美しく咲き乱れる。

1 機転をきかせた清少納言 top

雪が高くふりつもったある日のことだった。

中宮(皇后と同じ位)の定子の部屋には、たくさんの女房(女官)が集り、火鉢に炭火をおこして、いろいろな話をしている。

寒いので、縁側の格子(上におしあげてあける戸)もしめきり、薄暗いなかで、中宮定子が突然、

「清少納言よ、香炉峰の雪は、どんな具合だろうか」

と、たずねた。

とっさのことで、ほかの女房たちは、何のことかとぼんやりとする。

さて、清少納言はどうこたえるのだろう、と女房たちは耳をすませていた。

すると、清少納言 * は、すぐ召使いの女に格子を高くおしあげさせた。

* 清少納言 一条天皇の皇后定子に仕えた才女。

993年(正暦4年)ころから、定子が亡くなる10年ちかくを宮廷でくらし、そのあいだのできごとや、おもいついたことを『枕草子』にまとめた。

ついで自分は、てまえの御簾(すたれ)をクルクルとまきあげ、庭さきの雪景色をごらんにいれた。

「なるほど、さすが清少納言ですね」

という表情で、定子は笑ってうなずいた。

――その頃貴族たちの間でもっともよくよまれていた中国の『白氏文集』という本のなかに、 |

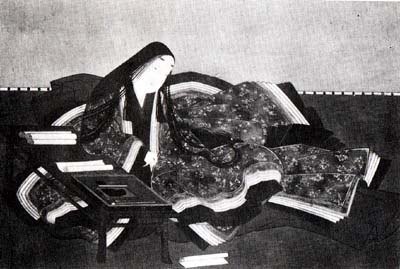

清少納言 土佐光起画 東京国立博物館蔵

|

「遺愛寺の鐘はまくらをそばだててきき、香炉峰の雪はすだれをかかげてみる」

という詩の一節があり、この有名な文句がたちまち、清少納言の頭にひらめいたのだった。

それで、だまって御簾をまきあげたのである。

そうとうの教養があり、とっさの機転がなければ、こういうことはできるものではない。

「やはり清少納言こそ、中宮さまにお仕えするに、ふさわしい人物のようですね」

と、まわりの人々は、しきりにほめそやした。

2 才女たちが活躍した! top

道長が、娘の彰子を、宮廷におくりこごとき、学問もよくでき、才知があり、そのうえ顔の美しい、よりぬきの女房たちを四〇人も、彰子につけていたことは、前に述べた。

そのように、平安時代の宮廷には、いまでいう「才女」が、たくさん集って、たがいに才能や美しさをきそいあっていた。

またその頃、貴族の男性たちは、漢字ばかりの詩や文章(漢詩、漢文)をつくることに熱心だったが、その一方でその頃、漢字のくずし字である「ひらがな」がうまれた。

女性たちは、もっぱらそのひらがなを使って、心のうちにうかぶことを、形式にとらわれずぞんぶんに表現するようになった。

そうした背景から、この時代には、清少納言、紫式部、和泉式部(『和泉式部日記』の作者)、赤染衛門(歌人)、伊勢大輔(歌人)、菅原孝標の娘(『更級日記』の作者)、藤原道綱の母(『蜻蛉日記』の作者)など、じつに多くのすぐれた女流文学者がうまれた。

なかでも、『枕草子』をかいた清少納言と『源氏物語』をかいた紫式部は、特にいまだに人々の注目をあつめている。

3 『枕草子』をかいた清少納言 top

清少納言は、九六六年頃うまれ、一〇二五年ごろ亡くなったようだが、はっきりしない。

父は清原元輔(もとすけ)といって『後撰和歌集』 *

をまとめた一人で、有名な歌人だった。

しかし、身分は高くはなく、六十才の頃、やっと周防の国(山口県)の長官になっていた。

* 『後撰和歌集』 天皇や上皇のいいつけによって編集された歌集を勅撰和歌集といい、これは、村上天皇の命令によってまとめられたもの。いつ成立したのかわからないが、およそ1400首ある。

清少納言は、この父から和歌をならい、また『白氏文集』そのほかたくさんの本について、てほどきをうけた。

十六才の頃、橘則光(はっきりしないが、おそらくそうだろう、とされている)と結婚したが、失敗し、十年ほどで別れてから、九九三年(正暦四年)に、中宮の定子(伊周の妹)に仕えるようになった。 |

『枕草子』 清少納言が書いた、

平安時代の女流文学を代表する作品。西尾市図書館蔵

|

その後、八年ばかりの宮廷生活 *

の間に、見たり、聞いたり、体験したことを材料に、清少納言が思い付くままに筆をとって、時には日記ふう、時には随想というかたちで、かきあげたのが、『枕草子』だった。

* 宮廷生活 清少納言が仕えた皇后定子は、かしこく心やさしい女性だった。

この定子のもとで、清少納言は才能をおもいきり発揮し、男性ともはりあって、宮廷生活をぞんぶんにたのしんだ。

おそらく、完成は、清少納言が宮仕えをやめた。

一〇〇一年(中宮の定子が二十五才で亡くなったあと)だろう。

4 春はあけぼの…… top

『枕草子』のなかの「物はづくし」のような書き出しのところは、人々に特によくしられ、くちずさまれている。

「春はあけぼの。ようよう白くなりゆく山ぎは、少しあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる……」

というふうに原文は始るのだが、簡単に訳してまとめると、

「春は夜あけがすはらしい。ボォーと白くあかるんだ山のあたりに、むらさきがかった雲がたなびいているのは、じつによいものだ」

「夏は夜がすばらしい。月があればもちろんだが、なくてもホタルがあちこちにとぶのは美しい。雨がふるのも気分のよいものだ」

「秋は夕ぐれがよい。夕日がしずもうとして、ねぐらに鳥が帰っていくながめ、カリなどの列、また、日がしずんだあとの風の音や、虫の声など、おもむきのあるものだ」

「冬は早朝がよい。雪や霜がふっているような寒い朝、いそいで火をおこしはこぶのも、よいものだ。 ただし、炭火も灰ばかりになると、もういけない」

こんなふうに、四季それぞれの味わいぶかいことについて、書いている。

5 「この君」の話 top

「香炉峰の雪は……?」

という定子の問いにたいし、清少納言が御簾(すだれ)をかかげてこたえた話は、さきに述べた。

そのような清少納言の頭のよさをしめず話は、『枕草子』にたくさん出てくる。

あるとき、貴族のだれかが、清少納言のもとに、ウメを一枝とどけてきて、

「このウメはどうなの、ですか?」

という。みると、ウメの花はすっかりちってしまっている。

しかし、清少納言はすぐに、

「はやく落ちにけり」(はやばやとちりおちた)

とだけ、ひとことこたえて、使いの者を帰した。

これは、紀長谷雄 *(きのはせお)という人の詩文に、

「大庚嶺(たいゆうれい)の梅は早く落ちぬ」(「大庚嶺」は、中国のウメの名所)という文句があるので、それを応用したのだった。

* 紀長谷雄 平安時代はじめの文学者。とくに漢詩文にすぐれ、文章博士となる。

菅原道真は、その才能をほめて、中国唐代の第一の詩人、白楽天のうまれかわりとほめちぎった。

相手も教養のある人で、すぐにそのことがわかり、大変おもしろがってくれたのだ。

また、

五月のある月のない夜のことだが、外で、

「女房(女官)はおいででしょうか」

と、口々に問う声がする。中宮が、

「出ていってみなさい、一体だれかしら」

というので、清少納言が縁がわまでいって、

「どなたでしょう、大げさな声で何かおっしゃるのは?」

ときくと、相手はだまったまま、いきなり御簾のはしに、呉竹 *(くれたけ)の一枝をさしこんだ。

* 呉竹のひとえだ 天皇の日常の住まいである清涼殿の前庭にはえていた竹のえだ。

呉竹とはマダケやハチクのふるいよび名で、本来は呉の国(中国の呉の国をさす)からつたわった竹の意味。

清少納言が、すぐさま、

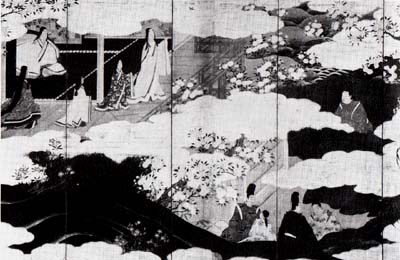

「まあまあ、『この君』だったんですか」 |

「この君」という清少納言 中国の話をうまくもじり、

男性をおどろかせた。「枕草子絵詞」より。

|

というと、外にいた貴族の男たちは、喜んでワイワイ騒ぎながら、帰っていった。

昔、中国の晋時代の詩人王子猷(おうしゆう)は、大変竹が好きで、

「一日でも、この君(竹のこと)がそばになかったら、生きている楽しみがない」

と語ったそうだ。

それを、うまくもじって、清少納言は相手をギャフンといわせ、追い返してしまったのである。

6 なんでも一番に―― top

こういうことが、わけなくできるのは、清少納言が人いちばい負けず嫌いで、よほど勉強しているからだ。実際、

「どんなことでも私は、第一番 * だと人に思われなくては、気がすみません。二番、三番になるのは、死んでも嫌です」

と清少納言は、中宮の定子やほかの女たちのいる前で、はっきりいっている。

* 第一番 清少納言は、才能あふれた勝ち気な女性。橘則光と結婚したが、その生活にあきたりず、宮仕えをした。

宮廷こそは自分の才能を発揮する最高の場所とおもっていた。

もっとも、宮仕えを始めた頃は、この清少納言も、ずいぶんひかえめだった。

天皇や中宮、そして貴族たちのいる世界は、けっして身分の高い家柄の出でない * 清少納言にとって、まぶしすぎた。

* 家柄の出でない 清少納言の先祖はとおく天武天皇にさかのばり、曽祖父の清原深養父も父の清原元輔も、歌人としては高名であったが、身分は受領(地方長官)という中級貴族であった。 |

中宮定子と一条天皇

清少納言は、二人をほほえましくおもう。「枕草子絵詞」より。

|

はじめのうち、昼間はなるべく人前に出ないようにし、夜になるとそっと中宮のうしろのほうの、几帳(ついたて)のかげにひかえている。

ところが、定子の兄の伊周が、それに気づき、

「そのかげにひかえているのは、だれかね?」

と問い、わざわざ、清少納言の前にやってきて、顔を隠していた扇を取上げる。

「この扇の絵は、だれがかいたの?」

と伊周はきくが、清少納言は、返事もうわのそらで、汗びっしょりになっていた。

――そんな状態だったのである。

やがて宮廷生活になれると、清少納言の負けずぎらいとすぐれた才気が、自然と発揮されるようになったわけだ。

7 時には自信のあまりに… top

そのうち今度は、自分の才能や教養へのあまりの自信から、時に自分よりも劣った者、人からバカにされる者、みすぼらしげな者などにたいして、見下した態度をしめしたこともあった。

たとえば、源方弘(まさひろ)という、ちょっと頭のにぶい男がいた。

二人ぶんのとまりこみ用の夜着をとりにいくのに、

「一人でいけばじゅうぶんです」という下男にむかって、方弘は、

「わからんのか、二人ぶんを一人でもてるわけがない。一升のかめに二升の水ははいらんだろう」

などと、理屈にあわないことをいう。

また、大事な会議をしている最中、方弘は灯りをともす燭台の油をさしに現れた。

燭台の下には、油をひいた布がしいてある。

それが方弘の足袋の裏にはりつき、はずみで燭台は倒れたが、方弘は平気でペタンペタンと布をひきずって歩いた。

「まことに、バカな人間という者は、どうしようもない……」

と、清少納言は、あざ笑っている。

「ろくすっぽ音も調節できない琴を、いい気になってひいている者」などは、清少納言にとっては、たえられないほど嫌な人間だし、神社におまいりする人でも、みすぼらしいかっこうをした者は、

「押し倒していじめてやりたい気がする」のである。

そういった清少納言の態度には、反感をおぼえるところもある。

しかしとにかく、『枕草子』は平安時代のすぐれた女性の考え方や、宮廷での生活ぶりがよくわかって、おもしろい。

8 たとえおちぶれても…… top

宮仕えをやめたあと、一〇二五年頃、六十才ほどで清少納言は亡くなったようだ。

最後は、ひどくみじめな暮らしをしていたらしい。

ボロ家 * の前をとおりかかった男たちが、

* ボロ家 定子の墓は、京都市東山区にある鳥辺野陵。

清少納言は宮仕えをやめたあと、そのちかくに住んで定子の墓を守りつづけたといわれるが、いまその跡はわからない。

「何とまあ、清少納言もひどいことになったもんだ」

と悪口をいうと、なかから、破れすだれをかかけ、鬼婆のような年老いた清少納言が顔をだし、

「駿馬(すばらしい馬)の骨を買わないのかね」

と、やりかえしたそうだ。

これも昔の中国のふるい話からとったものだ。

大金をはらって死んだ馬の骨を買った男のことを、金を出してやった王はののしったが、その男のもとに、いつか自然に、駿馬が三頭もよってきたという話がある。

その話にからませて、

「まだまだ、私ほどの女は、そうざらにはいないのに、あんたたちは人をみる目がないね」 と、いいたかったのである。 |

廬山寺(ろざんじ)

この寺のなかに、紫式部の屋敷跡がある。京都市

|

おちぶれても、なお、気の強い清少納言だった。

9 紫式部が清少納言を批判! top

こうした清少納言の性格や生きかたを、きびしく批判する者たちも当然いた。紫式部 * もその一人だ。

* 紫式部 一条天皇の中宮彰子に仕えた女房。

清少納言が宮廷を去つたあとに宮仕えをしたので、紫式部は清少納言にあったこともなく、うわさ話として評判だけをきいていた。

『紫式部日記』のなかに、式部はこう書いている。

「清少納言こそは、得意顔をして、全くひどい女だ。

利口ぶって漢字などもかきちらしているが、よくみれば、まだまだみられたものではない。

人とちがってすぐれた面をみせようとする人間は、いつかボロをだしてしまい、先々悪くなるだけだ。

むやみに風流ぶってみせても、そこに自然なところがなく、うわついているだけだ。

真実のない人の身のはては、ふしあわせにきまっている」 |

むごいほどの批判だが、そこには、紫式部のはげしいライバル意識も、働いていたにちがいない。

しかしこの二人は、もともと性格のうえで大きなちがいがあった。 |

清少納言の歌をきざむ后碑 京都市泉涌寺

|

「第一番におもわれたい」

と、人前で才能をひけらかす清少納言とちがって、紫式部は、日頃、すべてにひかえめだったといわれている。

人のみているところでは、漢字は、「一」という字さえかかなかったし、屏風に書かれた漢詩を目にとめても、

「さっぱりよめません」というような顔をして、だまっていた。

また、中宮の彰子にたのまれ、『新楽府』*(しんがふ)という本を、二か月もかけて教えたけれど、それが人に知れないように、かくれてこっそり講義した、と伝えられている。

* 新楽府 中国の唐の時代の詩集。政治的なことや社会のさまざまなできごとを、白楽天らが詩にうたった。

「紫式部日記絵巻」には、彰子に教える紫式部の姿がえがかれている。

そのくせ、三八〇人あまりもの人物が登場する。

長い長い小説『源氏物語』の完成に、紫式部は情熱を燃やしつづけていたのだ。

10 この子が男だったら…… top

紫式部についても、その本名や死んだ年などは、はっきりわからない。

だいたい九七〇年頃うまれ、一〇一四年頃(四十五才ぐらいで)死んだのではないかという。

父は藤原為時(ためとき)――越前(福井県)や越後(新潟県)の国司(地方長官)になり、和歌や詩文にすぐれていた。

母は藤原為信(ためのぶ)の娘で、この為信もまた歌人としてしられていた。

だから、紫式部は、文学にすぐれた血筋を両親から引継いで、うまれているわけだ。

紫式部は小さいころから、大変頭がよかった。

のちに歌人になった兄の式部丞惟規(しきぶのじょうこれのり)がまだ子供の頃、むずかしい中国の歴史の本『史記』* を父からならっていた。

* 『史記』 中国の漢の時代の司馬遷がかいた中国の歴史の本。

各王朝の王者たちをかいた本紀と、その家来たちをかいた列伝からなり、平安時代の学問の中心テキストだった。 |

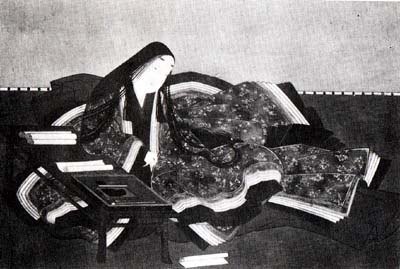

紫式部 土佐光起画。

中宮彰子に仕え、名作『源氏物語』を書いた。石山寺蔵

|

すると、そばで耳をかたむけていた妹の紫式部のほうが、兄よりさきに『史記』の文章をおぼえてしまった。それで、

「どうしてこの子は男にうまれなかったんだろう。男なら、きっとえらい人間になるのに……」

と父は嘆いた。

紫式部が結婚したのは、九九八年、二十九才の頃ではないかといわれている。相手は、藤原宣孝(のぶたか)である。

だが、しあわせな生活はわずか三年ばかりで、宣孝は亡くなった。

宣孝との間には、娘が一人いて、のちに宮廷に仕えたらしい。

一条天皇の中宮の彰子(道長の娘)に仕えたのは、一〇〇五年(寛弘二年)の頃である。

その頃、すでに『源氏物語』を書き進めていたが、一方で、『紫式部日記』* もまとめ始めていた。

* 『紫式部日記』 紫式部が、中宮彰子に仕えた1008年秋から約1年半のあいだのできごとをまとめたもので、宮廷の行事や女房(女官)たちへの批評、手紙などからなっている。

11 オシッコをかけられた道長 top

この『紫式部日記』に書かれている事柄の時期は、ちょうど彰子が敦成(あつひら)親王をうんだころで、道長や道長をとりまく人々の喜んでいるようすが、よく写し出されていて、興味ぶかい。

彰子のお産が始ると、陰陽師(うらない師)や僧たちが集り、もののけ(悪霊)を追い払うために祈り、みんな声がすっかりかれてしまう。

出産は女性にとって命がけの大仕事で、「苦しみや危険は、もののけのしわざ」と考えられていたのだ。

また道長にとっても、男の子がうまれるかどうかで、運命がわかれるのだから大変だ。

おちつかず、大声であれこれ指図したようだ。

だから、ぶし男の子がうまれたときの、喜びは大きい。

道長は、夜中といわずあけがたといわず、彰子と赤ん坊かねている部屋にやってきては、

「どうだ、元気かな」と、のぞきこむ。

時には抱き上げたとたん、赤ん坊の敦成(あつひら)親王が、道長にオシッコをひっかけてしまうのだが、道長はおこるどころか、

「この若君にオシッコをかけられ、着物がぬれるのが、私はうれしいんだよ。

このぬれたところを、火にあぶって乾かしていると、皇子が欲しいというかねての望みが叶ったことが、しみじみわかる」

といって、ニコニコ笑っている。 |

赤ん坊をだく貴族

道長は敦成親王にオシッコをかけられたという。

『栄花物語』より。実践女子大学図書館蔵

|

12 道長と紫式部 top

さて、うまれて五十日の祝い * である「五十日の儀」は、盛大におこなわれた。

* 五十日の祝い 生まれて50日目に祝いの餅をすすめる儀式。

1008年11月1日、道長の土御門邸で敦成親王の祝いが盛大に行われ、大臣をはじめ、貴族たちが大ぜいあつまった。

このときはもう、飲めや歌えやの大宴会だった。

六十五才になる右大臣の藤原顕光などは、几帳(ついたて)のほころびをひき破るほどよっぱらったし、右大将の実資は、そばにいる女房の衣装の袖口を捕え、その色あいを楽しんだりした。

中納言の公任が、むこうの部屋で、ふざけて、

「このへんに若紫はいらっしゃいますかな?」といっている声がきこえる。

『源氏物語』の女主人公の名前の“紫の上”(若紫)にひっかけて、紫式部をさがしているのだ。

紫式部は、よっぱらいたちの手をのがれ、几帳のかげにかくれていると、道長にみ使ってしまう。

「和歌を一首、よんだら許してやろう」

と道長がいうので、紫式部は、

いかにいかが かぞへやるべき八千歳の

あまりひさしき君が御代をば |

お生まれになった人のご寿命は、八千年にもあまるほどで、

とても数えつくせません。まことにおめでたいことです。 |

という和歌をつくった。

すると道長もまた、いかにもめでたい和歌をよみ、それから、

「中宮(彰子)の父として、私もまず立派な者だし、中宮もよい娘だ。親のおかげで、子供もしあわせになれる」

などと道長がつぶやくのを耳にし、いささか聞き苦しいことだけれど、人々はおもわず笑ってしまった。

――そんなことが、『紫式部日記』にはかきとめられている。

また、紫式部が『源氏物語』の草稿本(原稿を閉じて一冊の本にしたてたもの)を部屋のどこかに隠しておいたら、紫式部のいない間に道長がこっそりさがしてみつけだし、

「あれは、娘の妍子(三条天皇の妃)におくったよ」

こういって、道長はすましていた、という話もある。

つまりすでにこの頃、『源氏物語』は宮廷の人々の間 *

で評判になり、争って読まれていたことがわかるのだ。

* 宮廷の人々の間 『源氏物語』の評判をきいた一条天皇は、物語を人によませてきかれ、すっかり感動して紫式部の豊かな才能をほめたという。 |

紫式部の部屋をたずねる道長

紫式部は、戸をあけなかったという。「紫式部日記絵巻」より。

|

13 『源氏物語』とは―― top

その『源氏物語』とは、どんな小説だろう。

ひとくちでいえば、光源氏とよばれる理想の男性を主人公として、当時の宮廷生活をえがいたものだ。

日本が世界に誇れる長編小説でもある。

「どの天皇さまの時代だったか、女御とか、更衣とかいう妃が、大勢お仕えしているなかで、特に高い身分の人ではないが、天皇さまが、とてもごひいきにしていらっしゃる女性(“桐壷の更衣”という)がいたそうだ」

現代の言葉になおせば、こんなふうに物語は始る。

女御(にょうご)とか更衣(こうい)*

というのは、女房(みょうぼう=女官)の位を表わす言葉で、更衣は女御の一つ下の位だ。

* 女御とか更衣 女御は、皇后や中宮につぐ身分で、天皇家の血筋をひいた女性や大臣家出身の女性がなり、更衣は女御につぐ身分で、大納言やそれ以下の家の出身の女性がなった。 |

源氏物語絵巻 橋姫(はしひめ) 国宝。 徳川黎明会蔵

宿木(やどりぎ)三 東屋(あずまや) 夕霧

|

桐壺の更衣は、「またとないくらい美しい、玉のような皇子」をうむ。

それが、『源氏物語』の主人公“光源氏”である。

ところが、桐壺の更衣はおもい病気になる。

あまりに天皇から愛されたので、ほかの女御たちにねたまれ、うらまれたためだろうか。

そして病気を治すお祈りのききめもなく、桐壺の更衣は、まだ三才の光源氏を残して亡くなった。

光源氏は、大きくなるにつれて、ますます立派で美しくなるので、天皇は第一皇子がすでにいたが、

「第一皇子をおしのけて、かわりにこの光源氏を、皇太子にたてたい」と思うほどだった。

しかし、ある日、高麗の国からきた人相見にみせたところ、

「この方は、将来、天皇になられて当然のかただけれど、そうなると国が乱れる」

と予言したので、天皇はおもいきって光源氏を皇族の身分からはずして、臣下にさげてしまった。

さて、第一皇子の母は、右大臣の娘で“弘徽(こき)殿の女御”とよばれた女性だが、世間では、

「桐壺の更衣を呪い殺したのは弘徽殿の女御だ」と、うわさしていた。

当然、天皇は、この弘徽殿の女御をこのましく思ってはいず、亡くなった桐壷の更衣の事ばかり恋しく思っていた。

そこへ、桐壷の更衣にとてもよく似た女性、“藤壺の女御”が現れ、天皇はこの女性を愛するようになる。

つまり光源氏にとっては、藤壷の女御は継母(ままはは)にあたるのだが、亡くなった母そっくりに美しいというので、光源氏もひそかに、自分よりわずか五つ年上の、この若い継母を慕うようになった。

そのため、のちに大変な事件がもちあがることになる。

しかしそれはさておき、十二才で元服(成人式のこと)した光源氏は、やがて左大臣の娘の“葵の上”と婚約するが、いっこう心がはずまない。 |

「源氏物語絵巻」柏木三 子をだく光源氏をえがく。国宝。徳川黎明会蔵

|

そして十七才の頃、“頭の中将”という友だちの手びきで、さまざまなタイプの女性に興味をもつようになり、“空蝉(うつせみ)”や、“夕顔”などという女性とつきあうが、十九才の頃、藤壺の女御の姪の“紫の上”* と出会い、強く心をひかれるようになった。

* 紫の上 美しくかしこい女性で、光源氏のもとで少女から大人に成長した。

何人もいた光源氏の恋人のなかで、もっとも愛されていた。

14 紫の上の物語 top

紫の上は、光源氏がはじめてあったころ、まだ十才だった。――

三月のある日の日暮れどき、北山にいった源氏は、ある家の垣根ごしに、十才くらいの女の子の姿をみかけた。

これがのちの紫の上である。

「大きくなったら、どんなにか美しくなるだろう」

とおもわれるほどの、かわいい、きれいな少女だった。

その女の子は、涙のあとをこすったような赤いほっぺたをしていて、

「おや、どうしたんです? 喧嘩でもしたの?」

と、それまでお経をよんでいた四十ぐらいの尼君(あまぎみ)にたずねられると、女の子はなきながらいった。

「せっかくカゴにいれておいたのに、スズメの子を、犬君(“いぬき”という召使いの女の子)が逃がしてしまったの」

「まあ、そんなことを……。ほんとに困った犬君(いぬき)ですね。

それにしても、スズメの子はとこへいったんでしょうね。ほんとにかわいらしくなっていたのにねえ」

と、おつきの女は、なきべそ顔の少女にいった。

すると尼君は、少女をたしなめて、こういうのだ。

「まだ子供なのね、あなたは。私が病気になり、明日をも知れない有様だというのに、かまわずにスズメの事ばかり気にして……。

生き物を捕えておくのは、罪ぶかいことだと、いつもお話ししてあげているのに、いけない子ですね」

――そんな光景が『源氏物語』* には、えがかれている。

* 源氏物語 全体は54帖(巻)からなり、44帖は、物語の主人公光源氏の出生からはじまり、波乱にみちた生涯をえがき、後半の10帖は、光源氏の子薫大将の悲しい恋愛をえがいている。

|

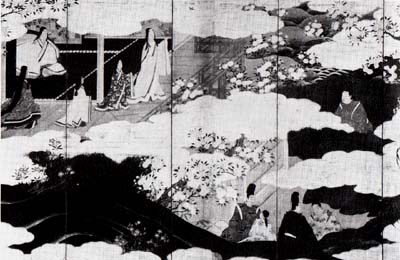

「源氏物語絵屏風」

スズメがにげたのを残念がる紫の上。宮内庁侍従職蔵

|

そのあと光源氏は、紫の上を自分のもとにひきとって、育てあげる。

光源氏はいちじ、うとまれて須磨(すま=神戸市)でひっそりとさびしくくらすこともあったが、のちには太政大臣にまで出世し、ちょうど道長のように栄華の絶頂まで、のぼりつめる。

その一方で、紫の上やそのほか、たくさんの女性と、愛の喜びや別れの悲しみを経験する。

以上が、『源氏物語』のあらすじてある。

なお、第一部が光源氏の一生、第二部がその子の“薫(かおる)大将”の話で、全体で八十年もの長い年月のできごとが、取り扱われている。

top

****************************************

|