|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

1 敢然と危機に立ち向かう

「いうまでもなく、これはおそろしい仕事というべきだ。

軍人として、軍のなかで行うことのできる、もっとも偉大な任務だ。

お役所的な仕事でもなく、紙のうえでの仕事でもない、まさに純粋の作戦である。

それが成功するかどうかは、この任務のために選びぬかれた者たちと、彼らを選びぬいた者の、双肩にかかっているのだ。これは、まさに革命的な作戦なのである」

1 国運を賭けた奇襲作戦 top

コマンドを考えだしたのは、ダッドレー・クラーク陸軍中佐である。

ゾッとするようなダンケルク撤退のさなか、彼は、英陸軍参謀総長ジョン・ディル大将の副官をつとめていた。

クラーク中佐は、フランスとベルギーでの連合軍の敗北について考えながら、戦争にまつわる昔からの問題に、真剣にとりくんでいた。

それは、軍隊は野戦で手いたい損害をうけてしまったというのに、軍そのものがこの敗北の事実を受入れないときに、国としてはどのようにすべきか、という問題である。

クラーク中佐は、とおくはナポレオンの軍隊がスペインに侵攻したとき、これにたいして展開されたスペイン人のゲリラ戦から、またちかくは一九三六年(昭和十一年)に、自分も勤務したことのある、パレスチナでのアラブの反乱のことにまで、おもいをめぐらしていたのである。

携帯できる兵器だけで武装した、死物狂いの兵士が、砲兵隊や軍用列車の援助もうけず、装備の補給をうけることもなく、ノルウェー北西岸のナルビクからピレネー山脈(プランスとスペインをわける山脈)にいたるまでひろく展開したドイツ軍にたいして、はたしてゲリラ戦が続行できるものかどうか。(H・セント・ジョージ・ソーンダーズ著『グリーン・ベレー』から)

問題はまさにこれだった。

九日間にわたってつづけられた、ダンケルクからの連合軍の撤退最後の日の一九四〇年六月四日、クラーク中佐は、ロンドン西部のメイフェア区にある自分のアパートで、就寝するまで“紙一枚にメモをとるかたちで”自分のアイディアを整理してみたという。 |

コマンドによる奇襲作戦をかんがえだした、ダッドレー・クラーク陸軍中佐

|

2 チャーチル即座に決断 top

政府の普通の仕事ぶりになれている人々にとっては、この物語の次のような展開ぶりは、全く驚異の一語につきることだろう。

翌六月五日、クラーク中佐は自分の計画をディル参謀総長に提出し、六日には、ディル参謀総長が、チャーチル首相にこれを提案した。

そして八日には、参謀総長からクラーク中佐に、この計画が承認されたことがつたえられ、その日の午後、早くも陸軍省内に、この計画を担当するM09課が設置されたのである。

ダッドレー・クラーク中佐は、“できるだけはやい機会に”、イギリス海峡をわたって奇襲をしかけるよう、命じられた。

首相からしめされた条件は、ちかいうちにドイツ軍の侵略が予想されているので、英本土の防衛という、もっとも重要な任務をうけている部隊はいっさい転用しないこと、また、新しい任務につくゲリラは、最小限度の兵器で満足しなくてはならない、ということだけであった。

これらの条件は、当時の状況ではさけられないものだったが、これ以外については、クラーク中佐がなにをしてもよい、ということになった。

首相みずから関心をもち支持した、ということは、コマンドの編成に関係する人々に、特別な緊迫感をあたえる結果となった。チャーチル首相の考えかたは、一九四〇年六月十八日づけの覚書によくしめされている。

3 隊員はすべて志願者で top

「既存の部隊から選びぬかれる“襲撃部隊”すなわち“豹部隊”は、すぐにも、小規模ながら、敵前上陸や降下を敢行しようとしているが、これについての本国軍総司令官の考えかたは、次のとおりである。

この部隊に所属する将兵は、最新式の兵器、『トミー・ガン』(アメリカ製のトムソン短機関銃)や手榴弾などで武装し、オートバイや装甲車などをおおいに活用すべきである」

つぎにおこる問題は、奇襲部隊の募集だった。既存の大隊を本国軍からひきぬくか、あらたに部隊を募集するかのどちらかだった。

結局、新しく部隊を募集することになったのだが、いろいろな理由からみて、これは賢明な方法だった。

既存の部隊の指揮官や中隊長の多くは、いずれも四十代で、このような奇襲部隊を指揮するには、どちらかといえば年(とし)を取り過ぎていた。

本国軍に所属する各部隊の兵士は、予備兵役のものや、若い徴集兵ばかりで、ある者は慎重すぎるし、またある者は、『野戦勤務規則』にも、そのすすめかたが解説されていない作戦で、戦果をあげるためには、経験不足の連中だった。

しかもこの作戦では、命がけの場面や、普通では考えられない不可能な場面が、ごく当り前におこってくるのである。

しかも、標準的な歩兵大隊の戦闘態勢は、長期にわたる作戦にむくように編成されているため、軽装でとびまわるような奇襲部隊には、とても適しているとはいえなかった。 |

クラーク中佐の提案をチャーチル首相(右)に上申して、

コマンドの創設に貢献した参謀総長ジョン・ディル卿(1941年5月)

これぞコマンド精神!:「トミー・ガン」をかかえたチャーチル首相

|

4 ついに史上空前の部隊誕生 top

このようなことを考慮して、新しいスタイルの部隊が、編成されることになった。

「コマンド」がそれである。

コマンドというよび名は、ボーア戦争(一八九九〜一九〇二年)のときに、二五万人にのぼるイギリス部隊にたいし、約二年間にわたって抵抗しつづけた、動きの早い、ボーア軍部隊か

らとったものである。

最初の組織は、本部と、一〇個部隊―― 一部隊は、三人の将校、四七人の下士官、兵からなる――で構成され、大隊編制とはなんの関係もなかった。

どちらかといえば、十八世紀のレインジャー部隊や軽装部隊を手本にしたものである。

第1および第2コマンド隊の幹部は、ドイツがノルウェーに侵攻した一九四〇年の初め頃に募集された、独立一〇個中隊からきた人々であった。

独立中隊のほとんどは、国防義勇軍の義勇兵で構成されており、敵の通信線襲撃を目的としていた。

結果としては、これらの部隊は、奇襲活動に参加しなかった。しかし半分の部隊は、ノルウェーのボデヤモ周辺の雪におおわれた渓谷で、必死の後衛戦闘を行った。

ほかのコマンド部隊は、特別勤務の義勇兵を召集して編成された。指揮官は、これらの義勇兵のなかから、えらばれたのである。

そのあと、自主的に将校をえらぶ権限もあたえられた。

さらに、各部隊の三人の将校は、わりあてられたいろいろの部隊をまわって、兵士を集めて歩いた。

このやや粗雑で、迅速なシステム化は、非常にうまくいった。

最初の指揮官には、近衛騎兵隊のボブ・レイコック、英砲兵隊のジョン・ダーンフォード・スレーター、そしてアーガイル・サザランド高地連隊のロニー・ドットなどがいた。

戦争終結まえに、ボブ・レイコックは陸軍少将となり、協同作戦司令官に就任し、あとの二人も准将になった。

5 作戦の内容は隊員にも極秘 top

この特別任務をうけた部隊について、その概要をしるした書簡は、かならずしも内容をはっきりとつたえていないが、初期にこの部隊に参加したある将校は、当時を想い出しながら、次のようにのべている。

「指揮官には、前線に派遣できるのは最良の兵士だけ、ということが義務づけられていた。

これらの兵士は若く、絶対に適格者でなければならず、自動車を運転でき、船酔いしてはならなかった。

この任務そのものは、むこうみずな暴挙といってよかった。

自分がなにをするかについては、全くひとことも知らされず、またどんな場合でも、ほとんどの正規将校は、いいたいことも主張できなかった」

それはともかく、第3コマンド隊所属の最初の将校のうち、一〇人以上は正規将校であった。

はっきりしめされた勤務条件のひとつは、作戦が終了したあとは、兵士はだれでも願いでて、原隊にかえってもよいということである。

しかし原隊復帰を願いでた者は、ほとんどいなかった。

事実、原隊復帰者(RTU)になることは、コマンド隊員がもっともおそれたことであった。

これは不吉な運命を意味したからである。

約一〇〇個の隊が編成されたが、それには、英陸軍のほとんど全部の連隊と軍団から、将兵がおくりこまれた。

正規兵、予備兵、さらに義勇兵が、全国各地から集められ、どの隊が代表的といえるものではなかった。

筆者が所属していた第3コマンド隊のH隊は、第4師団からえらばれたものだが、この師団はダンケルク作戦でねばりづよく戦った部隊だった。

H隊には、英陸軍砲兵隊、工兵隊および輜重隊(しじゅうたい=注)の将兵がふくまれていたが、ほとんどは、英陸軍歩兵隊のバックボーンである、州連隊から選抜されていた。

(注=食糧や衣服、武器、弾薬などを輸送する任務をもった隊)

そのほとんどの将兵は予備役だったが、彼らは正規兵の実力をもっていた。ほとんどがインドで勤務についていた将兵で、熟練者ばかりが集っていた。

彼らは戦闘に参加するだけでなく、それ以上のことをやりたいとさえ思っていたのだ。

この隊は、例外的な隊かもしれなかった。しかし全隊員が、自分の所属する隊を、ほかの隊よりもはるかにすばらしい隊にしようと決意していた。

六月末までに、このコマンド部隊はイギリス海峡に面したプリマスに集合し、同時に全英各地で新しい部隊が次々とうぶ声をあげていった。

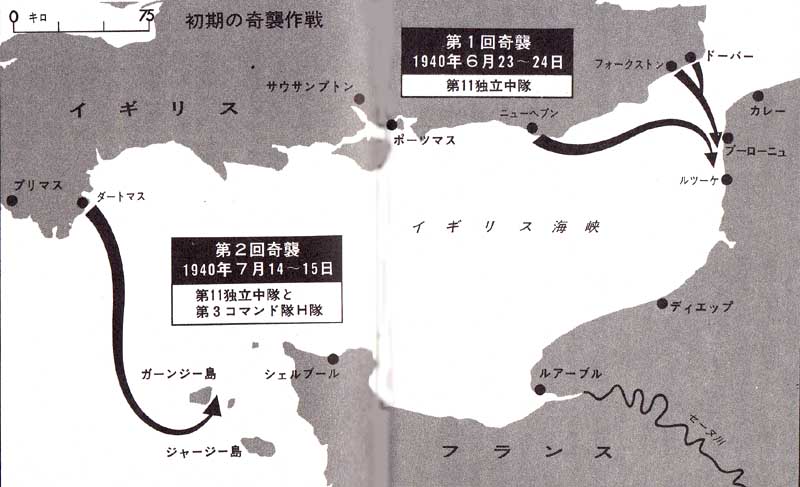

6 編成直後に第一回奇襲 top

コマンドの廡史については、予想外なことも多かったが、極めてめざましい出来事は、第一回の奇襲作戦を、編成後わずか一九日目に敢行したことである。

この奇襲そのものは、画期的とはいえないかもしれないが、少なくともヨーロッパ奪回作戦の、長い道のりの第一歩になったのである。それは“勝利への道”だった。

軍事上の作戦計画は、いずれにしても容易なものではない。

海をわたるという、困難な作業をともなわない場合でもそうなのである。

一九四〇年の夏に行われた奇襲作戦の立案にあたっては、ありとあらゆる障害が生じて、気のよわい立案者なら、計画を途中で断念したくなるほど、困難な状態だった。

しかし、コマンド部隊を考えだした人々は、みな楽観的な人たちだった。

その夏にはチャーチル首相が国民によびかけて、血と汗と苦痛と涙があるだけだ、と訴えていた。

しかし悲観論をうちだすには、機が熟していなかった。これは非常によいことであった。

奇襲作戦の計画をたてるにあたっては、まず適切な目標を選び、襲撃予定地付近の敵部隊と、その展開の状態について、正確な情報を手にいれる必要がある。

一九四〇年六月までに、イギリス情報部が集めていたすべての情報は、西部戦線における、ドイツ軍増強のもようを中心としたものだった。

ところが、このころヨーロッパの海岸線は、ナルビクから、フランス南西部のスペイン国境にちかいバヨンヌにかけて、急速にナチの手中にはいりつつあった。

そのためスパイの報告と、航空写真でえた情報とを、ひとつひとつむすびあわせる作業を、もう一回やりなおす必要があった。

7 海軍もよろこんで協力 top

ダッドレー・クラーク中佐は、海軍の協力をもとめるため、海軍省にはじめて出むいた。

軍令次長は丁重にむかえてくれた。

「なんだって? 陸軍はもう反攻作戦を開始するのか……。

こんないいニュースを聞くのはひさしぶりだ。海軍にできることがあれば、なんなりと遠慮なくいってくれたまえ!」

G・A・ガーノンズ・ウィリアムズ海軍大佐は、船舶を集め、ハンブル港に停泊中のヨット「メリザンド」に本部を設置する任務があたえられた。

あらゆる種類のモーターボートや遊覧船が、いたるところ――たとえばノーフォークの湖沼地方や、平和な時代なら、人々が“船のなかでのんびりと楽しんでいたところなど――からかき集められた。

そのため、船の性能も、信頼度もマチマチだった。

海軍としては、コマンド部隊の上陸作戦に協力したかった。

しかし、協同作戦には多くの上陸用舟艇が必要であった。

ところがイギリスには、一九三九年当時でも、ごくわずかの上陸用舟艇しかなかったが、それすらもノルウェーで失ってしまっていた。

それでも、ごく最近、三三万八二二六人の英・仏両国の兵士を、ダンケルクからはこぶ小型船隊を、短期間でつくりあげた実績があったため、数千人の兵士を、こんどは逆の方向に送り込むについては、それほどのトラブルもなかった。

全くべつの目的でつくられた非武装の舟艇から上陸しなければならないとしても、兵士たちがそれ以上よいものを知らなかったので、まるで気にすることはなかったのである。

海軍側が作戦を練る場合は、航海法、風、潮流などを考慮しなければならないから、問題は複雑である。

どの海岸や上陸地点にしても、実際に上陸できる日は、一ヵ月のうちで数日にかぎられている。

どうみても計画がうまくゆきそうにおもわれないときには、賭(か)けのような手をうたなくてはならない。

作戦に参加する将兵が、せめて、すべて選抜された志願者であってほしいと願ったのも、そこに理由があったのである。

|

8 フランス北部に上陸を敢行 top

コマンド部隊による最初の奇襲作戦は、一九四〇年六月二十三日から二十四日にかけての夜半に行われた。

フランス北部のドーバー海峡に面したブーローニュ〜ルツーケ地区に、上陸が敢行されたのである。

この隊を指揮したのは、ドット陸軍少佐であり、隊員一二〇人で編成された、第11独立中隊である。

ガーノンズ・ウィリアムズ海軍大佐は、英空軍の救助艇六隻を、空軍省からなんとか借りてくれた。

高速で信頼性があり、波浪にも強い舟艇ではあったが、船首が水面から高くつきでているため、上陸用舟艇としては扱いにくかった。

当時、イギリスにあった「トミー・ガン」の半分をふくむ武装をほどこした遠征部隊は、救助艇に乗船して、ドーバー、フォークストン、ニューヘブンの各港から出発した。

イギリス海峡上空で、「スピットフアイア」戦闘機数機が、確認のために舞いおりてきたが、ドイツ側の巡視艇でないことがわかると、射撃をひかえて飛びさっていった。

しかしこのために、遠征部隊の船足が、いくらか遅れたことは事実である。

これらの救助艇には、精密な航海用機器がなかったため、ドット少佐の舟艇がブーローニュ港にはいる地点で、突然ドイツ軍の探照灯にキャッチされ、隊形をさらけだしてしまった。

急いで海岸ぞいに逃げはじめ、手頃な砂丘に上陸したが、ここでドイツ側の巡視艇と、ちょっとした小ぜりあいがあった。

この戦闘で傷ついたのは、ダッドレー・クラーク中佐だけだった。

彼はオブザーバーとして、この遠征部隊についてきていたのだった。

カスリ傷をうけただけだが、もうすこしで片耳をとられるところだった。

コマンドの構想を考えだしたその人が、負傷者第一号になる運命を背おっていたのだ。

ルツーケの南六キロの海岸には、ほかの一隊が上陸し、鉄条網をはりめぐらした大きな建物に攻撃をくわえた。

歩哨二人を殺したものの、鉄条網にはばまれて、建物のなかに侵入することができず、強力な手榴弾を、窓から数発なげこんだだけだった。

この建物が軍人宿舎だったか、将校食堂だったか、あるいは司令部だったかはわからない。

しかしなかにいた連中にとっては、この奇襲は、さぞかし“寝耳に水”のおどろきだったにちがいない。

ドーバーに、無事帰還してきた舟艇は、港に停泊中の船からいっせいに歓迎された。

フォークストンに、もじゃもじゃの髪で帰ってきた三〇人の兵士は、まさか敵陣に奇襲をかけてきたとは、どうしても、信じてもらえなかった。

しかし全国的には、ダンケルクからの敗走後、わずか一ヵ月以内で、ヒトラーに反撃をくわえた、という成果が発表され、国民をよろこばせた。

|

英駆逐艦「シミター」:ガーンジー島奇襲のコマンド隊員を輸送した旧式な駆逐艦

|

9 ガーンジー島に第二の奇襲 top

陸軍省M09課は、一瞬といえども時間をムダにすることなく、次の襲撃作戦を考えていた。

七月十四日の夜、イギリス海峡にうかぶガーンジー島のドイツ軍駐屯地にたいして、奇襲がかけられたのである。

この奇襲作戦については、諜報(ちょうほう)活動が大きく貢献した。

マース博士という指揮官に率いられたドイツ兵四六九人が、七月一日にガーンジー島に空輸されていて、大量の携帯食糧を用意している事実が、現地の“契約者”からイギリス軍スパイのひとりにつたえられていたのである。

奇襲部隊には、この島の飛行場を攻撃する任務をうけたトッド少佐の第11独立中隊と、第3コマンド隊のH隊がふくまれていた。

H隊の任務は、テレグラフ湾の機関銃陣地と、ジェルプール半島の兵舎に、みせかけの攻撃をかけることだった。

攻撃部隊は二隻の、どちらかといえば旧式の駆逐艦「シミター」と「サラディン」(一九一八年建造)で輸送されたが、上陸にもちいられた舟艇は、英空軍の救助艇七隻だった。

このころには、奇襲作戦部が新しく組織されていたが、その作戦計画は見事だった。

上陸用舟艇が港内に進入するさい、英空軍の「アンソン」沿岸偵察機を島の上空に飛行させて、舟艇の騒音をかき消そうというものである。

奇襲の準備は、ダートマスの海軍兵学校体育館でととのえられ、士官候補生が「トミー・ガン」の弾倉に弾薬を装填して、一行の出発を手伝った。

この奇襲作戦に参加した、ある将校は、次のように書いている。

「海軍兵学校食堂で、お茶をのんだあと、我々は『シミター』にのりこんだ。でてきた救助艇はわずか五隻。

ともかく海にむかってすすんだ。

一八ノット(時速三三キロ)までスピードをあげ、ガーンジー島にむかって隊形をととのえた。

夜半ごろ、約一〇〇メートルはなれた海上をはしっていた救助艇が、駆逐艦に並行して走り始め、兵士たちは、できるだけ静かに救助艇にのりうつった。

救助艇のたてる音がすさまじかったため、シェルブール半島上空を低空で飛ぶ「アンソン」偵察機の爆音は、我々を非常によろこばせた。

救助艇は、船首が水上にたかくつきでており、しかもどの舟艇にも、兵士はスズなりだった。

こんな鈴なりの舟艇が、小火器でねらいをつけられれば、どんなことになるか、考えただけでもソッとすることだった。

しかし敵の機関銃は、ついに銃火をひらかなかった」

事実、ガーンジー島攻撃は、めずらしく血を流さずにすみ、それほど印象にのこる戦闘でもなかった。

10 不機嫌なチャーチル top

戦闘の結果をきいたチャーチル首相は「ガーンジー島のようなことは、二度とないようにしよう」といったというが、この奇襲そのものは、それほど単純なものではなかった。

海軍は、不適当な上陸用舟艇にもかかわらず、能率のよさと沈着さを発揮して、その役割りをはたしてくれた。

この能率と沈着さは、海軍のすばらしい活躍の原動力として、だれもがみとめているものである。

兵士たちには、射撃すべき敵がなかった。それでも彼らは、それぞれの役割りを十分はたした。

戦争では、教訓は一回で学べるものではない。何回も繰返すことによって学べるのだ。

ガーンジー作戦の生存者は、こうして、さらに大きい仕事にのりだしていこうとしていた。

攻撃目標もなく、適当な上陸用舟艇もなかったために、コマンドによる奇襲が、はたして、成功の可能性を強くもっているのか、という疑問をいだかせるような誤った印象が、コマンドの最大の支持者であるチャーチル首相に、すぐつたえられたのは、不幸なことであった。

二日後には、英海軍元帥ロジャー・キーズ卿が協同作戦部長に就任した。

六八歳のこの老提督は、ガリポリ(注1)とゼーブルッゲ(注2)での戦いの英雄であり、小さな金貨で窓をやぷろうとするような、不用意な人ではなかった。

(注1=第一次大戦で、英陸海軍が上陸に失敗したトルコの半島で、ダーダネルス海峡とエーゲ海にはさまれている)

(注2=第一次大戦中、ドイツ軍潜水艦隊の根拠地だったベルギー北西部の港)

top

**************************************** |