|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

7 �߉^�Ɍ�����ꂽ�f�B�G�b�v���

|

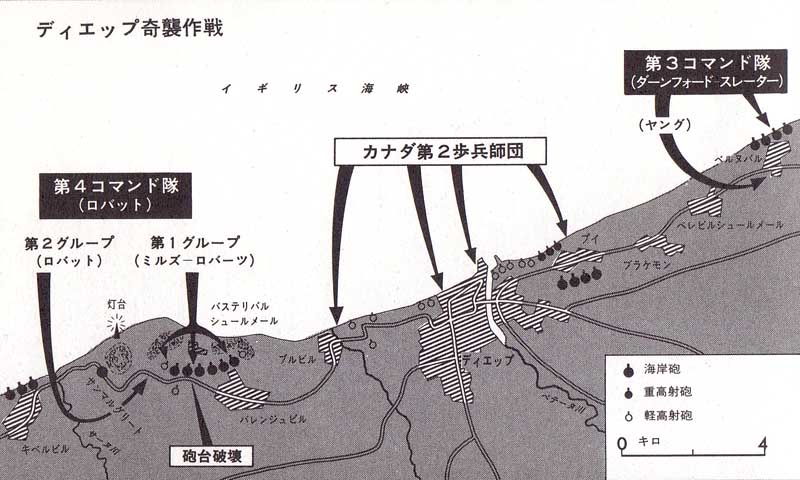

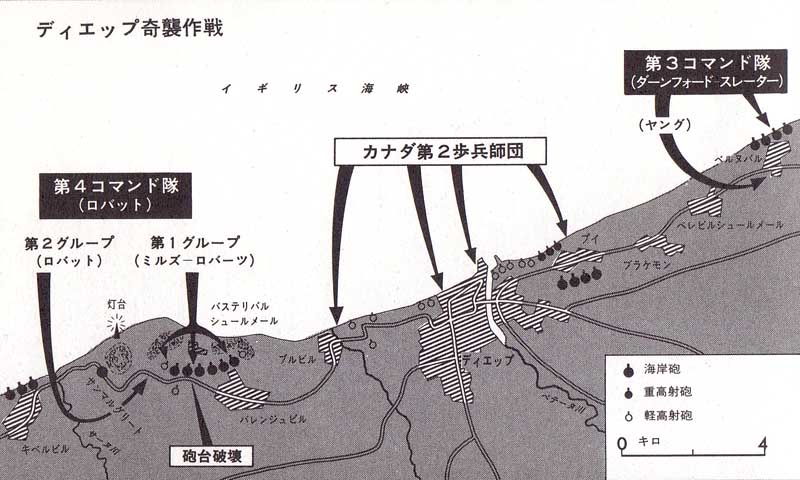

��}�̓f�B�G�b�v���S�̂��������A�����ł͍����̑�4�R�}���h���i���o�b�g�j�̏㗤���̖͗l����̂ɕ`����Ă���B

��4�R�}���h���̊�P�́A�f�B�G�b�v�����̖C�Z������C��ɂ������Ă����Ȃ�ꂽ�B

���̍q��ʐ^�̐����}�́A���̑�4�R�}���h���̏ڍׂȓ������������A�㉺���Ђ�����Ԃ�A�����C�M���X�C���ɂȂ��Ă���B

|

�@�u����͋������I�@�t���A����͑S���A�N�i�J���[�P�����́g�V�S�L�h�ƁA�������炢�̂Ђǂ��ł��v

1 �v��S�̂ɑ傫�Ȃ���܂� top

�@�f�B�G�b�v����́A���풆�ɃC�M���X�R�����{�����A�ő�̊�P�ł������B

�@���͂Ȉ�Z�������Q�������̂����A�ڕW�̒D��ɐ��������̂́A���̂����̈ꕔ���ɂ����Ȃ������B

�@�����҂͑����ɂ̂ڂ�A���̍��S�̂̍l�����ɁA�傫�Ȍ�肪���������Ƃ́A�����̐l�X���݂Ƃ߂Ă���B

�@���ڂ��ׂ����Ƃ́A���̊�P��킪�A���l�Z�N�i���a�\�ܔN�j�Z���l���ɏI�������_���P���N�P�ލ��ƁA���l�l�N�Z���Z���Ɋ��s���ꂽ�A�A���R�̃m���}���W�[�㗤���Ƃ́A���傤�ǔ����\�\�@���l��N�����\�\�ɁA�s��ꂽ���Ƃł���B

�@���̎l�N�ԂɁA�C�M���X�ɁA�Ȃɂ����Ȃ�����������Ƃ����̂́A���悻�l�����Ȃ����Ƃ������B�G�ɂ������ɂ��A�C�M���X���܂��A�푈�ɎQ�����Ă��邱�Ƃ����߂��K�v�͂�����������A���ꂪ�A�ϋɓI�Ȋ�P���ɁA�ނ��т����̂������B

�@����ɂ��d�v�Ȃ��Ƃ́A��������A���悢��J�n�����Ƃ��ɐ������ʓI���A��������K�v�����������Ƃł���B

�@�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�d�v�Ȗ�肪�������������B

�@�q�g���[�́u�����̕ǁv�͂ǂ�قNj��łȂ̂��A�Ƃ�������A���[���b�p�ւ̔������J�n�̓��\�\�c�f�C�\�\�ɁA�A���R���嗤�ɏ㗤�n�_���m�ۂ��邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����A�Ƃ������ł���B

�@�Ƃ���ŁA�f�B�G�b�v��ڕW�Ƃ��Ă�����Ƃɂ��ẮA�������̗��R���������B

�@�܂��f�B�G�b�v�Ȃ�A�퓬�@�ɂ�鉇�삪�\�ł������B

�@�܂��f�B�G�b�v�́A�c�f�C�̏㗤���p�ɂ�����\��̐苒�n��́A�O���ɂ������B

2 ���݂͐藧�R���� top

�@�t�����X�̂��̒n��̊C�݂́A���������̊R���吼�m�̔g�ɂ�����Ă���A���R�̖h���Ԑ����ł��Ă����B

�@���̊R�́A�����h���̓씪�Z�L���̃C�M���X�C���ɖʂ����A�j���[�w�u���ɂ���C�݂̊R�Ǝ��Ă���B

�@�f�B�G�b�v���̂̐�̂́A�J�i�_��2�����t�c�̘Z����ƁA�@�b��A���ɂ܂����ꂽ���A�����̑��́A�v�C�A�v���r���A����уf�B�G�b�v�ɏ㗤���邱�ƂɂȂ����B

�@�x���k�o���ƃo�����W���r���̓��ɂ́A���ݖh���̖C�䂪����A���̖C�́A�C�݂ɂ����Â��Ă���ǂ̑D���ɂ��A��Ďˌ����ł����B

�@��P���̗��Ď҂́A��v�ȏ㗤�������s����܂��ɁA�����̖C����������Ԃ��K�v������A�ƍl�����B

�@�����ŁA��3�R�}���g�����x���k�o���C����A��4�R�}���h�����o�����W���r���C����A���ꂼ��U�����邱�ƂɂȂ����B

�@��4�R�}���g���̎w�����́A����\���M�͂̎�͎҂ŁA���R�����̃��o�b�g���������B

�@�ނ̂��Ƃ��A���w�����́u�w���������A���Ƀn���T���Ȓj�ŁA�K�ɐg�������A�K�v�ɂ������ẮA�^���ɐl���ƑΌ������v�Ƃ����Ă���B

�@�f�B�G�b�v��P�\�z�́A�͂��߈��l��N�l���ɍl����ꂽ�̂ŁA�e�������ƂɁA���܂����v��𗧈Ă��A�P�����鎞�Ԃ��\���ɂ������B

�@�o�����W���r���́A�f�B�G�b�v�����܁E�Z�L���ɂ���A�C��́A�����̊R�����L���قǓ����ɂ������B

�@�㗤�\�Ƃ�������n�_�́A��������B

�@��̓L�x���r���ɂ������T�[�k��̉͌��A������͖C��̂������ʂ������B

�@�����ɂ́A�R�̒f�w�ɂ���Ăł�����̋��J���������B������̊C�݂��A�㗤�n�_�ɂ���ꂽ�B

|

�ߊl�����h�C�c����̃e�X�g�����w����R�}���h�����̏��Z�F

�E�ɂ�����Ă���̂����o�b�h�����@�A���Ń}�C�N����ɂ��ł���̂~���Y�E���o�[�c�����A

|

3 �͌^�������ĉ�����P�� top

�@�]���āA��4�R�}���h���͓�̎�v�O���[�v�ɂ킯��ꂽ�B

�@��1�O���[�v���w������̂��c�E�~���Y�E���o�[�c���R�����ŁA���Z�l�𗦂��ĉ���ˌ���S�����A��2�O���[�v�̂���l�l�́A���o�b�g�����̎w���ŏP���������Ȃ��B

�@�T�[�k��̉͌��ɏ㗤����̂́A���o�b�g�����̃O���[�v�ł���B

�@�C��̂���Ƃ���ɂ��ẮA����Ɠ����`�̂��̂��A�C�M���X�암�h�[�V�b�g�̃������[�X���]�̂������ɂ���A�R�}���h�����́A���̍U���ɕK�v�Ȃ��������̍�Ƃ��A�����Ŕ���ɂ킽���ČJ�Ԃ��\�s���K�����B

�@����������A�e��͂������A���̂ق��A�������u��A�S�ˁA����ɔj��p����܂ŁA���悻���������ꂩ��������A���ނ̂���������g�ɂ��Ăł���B

�@�������Ă��ׂĂ̏������A�e���̔C�����A�ō��̑��x�ŒB���ł���܂ŌP���ɂ͂��B

�@�e�����Ƃ��A�q��ʐ^�ƖڕW�̖͌^�̂�����������āA�O��I�ɁA���ɂ��ẮA���܂����w�����������̂������B

�@�~���Y�E���o�[�c�����́A���̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u�j��ǂ́A����Ȃ���ł��A�C���j�ł���悤�ɂȂ������A�ʐM���J�Ԃ��A�J�Ԃ��e�X�g���ꂽ�B�܂��A�����g���́w�v�����X�E�A���o�[�g�x�̑��͌P�����A�Èł̂Ȃ��ŁA����ɂ킽���Ď��{���ꂽ�B

�@�C�������S�ɐ��s���邽�߁A�_�����X�g���p�ӂ��ꂽ�B

�@�����܂ŏ������ƂƂ̂��A���ۂ̍��ɂ������āA�������܂������Ȃ������������Ă�ق����A�ނ��닻�����������v

|

�閾���̃f�B�G�b�v��

|

4 �����Ȃ蓔��ɏƂ炳��� top

�@��4�R�}���h���̍q�s�́A�������ɍs��ꂽ�B

�@�S���A�����\����̖锼�A�ߑO�ꎞ�ɂ�������A���H�����܂��āA�w�����̍Ō�̌���̌��t���m�����ł������B

�@�����ď�D����ʒu�ɐi�̂������B

�u�f���b�N�B���݂́A�����̊R�̂Ȃ��ɁA�����̏㗤�ꏊ���݂����邩�ˁv

�@���o�b�g�������A���w�����ɂ����˂��B

�@�u�͂��A�S�z�͂���܂���v

�@�Ƃ����������̂́A���w�����ɂ́A�{���̎��M�͂Ȃ������B

�@�ߑO�l���O�\���܂łɁA�~���Y�E���o�[�c�����̃O���[�v�́A�C�݂ɐڋ߂��Ă����B

�@���������ƂɁA����ɓ������Ă����B

�@���̌������A�㗤�p�M���𑍂Ȃ߂ɂ��đ������B

�@�u�H�n�ɂЂ���ł���D�_���A�x���̉����d���ɃT�b�ƏƂ炳�ꂽ�悤�Ȃ��̂������v

�@�~���Y�E���o�[�c�����́A���������Ă���B

�@�㗤�p�M���́A�ˑR����̌��ɏƂ炵�����ꂽ���A���䂩�炿�傤�ǔ��Z�Z���[�g���قǂ̈ʒu�ɂ����B

�@�g���e������������ꂽ���A�u�����[�X�^�[�u�o�b�t�@���[�v�퓬�@���A�R�̂��������������߂ē������ɐi�������B

�@�����u��P�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł���B�����A�㗤�p�M���́A�t���X�s�[�h�ŏ㗤�n�_�ɂނ������B

�@�R�ɂ������Ƃ���œ]�č`�ɂނ����A�R�����ɂ��炭�q�s�����B

�@�㊯������肷��ǂ��ڂ������A�f�[�r�b�h�E�X�^�C�����т��A�㗤�n�_�������B

�@���������́A�����đ����ʂ炳���ɏ㗤�������A���傤�ǖ����ɂȂ鎞�ԂŁA���b�����Ȃ������ɁA�݂�݂鐅�ʂ�������A��s�͊R�̐^���ɂ���������悤�ɂȂ����B

�@�X�^�C�����т̔ǂ��A�R�̂��ۂ݂��@�����B�����̂��ڂ݂́A�����S��ԂƁA�R�ɂ��ł���ɂ͂܂�Ă����B

�@���ʂ̃p�g���[������A�`����������ꂽ�B

�@�u�R�̏�ɁA���ꂩ����I�v

�@�E�̂��ڂ݂̓S��Ԃ��A���{�̏�Q���j�Ŕ��j���ꂽ�B�������̂��ƂɁA�s���ȏu�Ԃ��������B

�@�����A�G������̉���͂Ȃ������B

�@�����炩���������C�݂ŏd�C�����ӂ��A���ꂪ�������Ƃ����Ȃ��āA�G�ɂ͋C�Â���Ȃ������悤�������B

5 �C��͂₭�����ӂ� top

�@��̊R�̂��ڂ݂̂������ɂ���A���̒���ɂ�������ɂ́A���Ȃ莞�Ԃ����������B

�@�������~���Y�E���o�[�c�����Ƃ��̕����́A���ɁA�o�X�e���o���V���[�����[���̏����ȊC�ӂɂ���ʑ��ɂނ����āA�ڙ����͂��߂��B�ʑ��̒�͍r��Ă���A����ꂳ��Ă��Ȃ��悤�������B

�@�X�^�C�����т̔ǂ́A�Ɖ����������Ă����B�܂��Ȃ��˂܂��𒅂��A��i�ȘV�l�ɂł������B

�@���̘V�l�̒�ɐN�����Ă����̂������B

�@���m�������h�C�c���łȂ��A�C�M���X���ł���Ƃ킩�����V�l�́A���ɋ������悤���������B

�@�����́A�x�����_���猩���낵�Ă���A�����������ɋC�Â��Ă����B

�@�u���Ȃ������́A�p�p�����̂ł����H�v

�@�����͗�Âɂ����˂��B

�@���Ԃ͒��̌��l�\���������B�R�̂��ڂ݂ɂ͂܂�āA�����炩�x�ꂽ���̂́A�v��ǂ���ɂ��Ƃ��^��ł����B

�@���̈ʒu�܂ł���̂ɁA�\�����ܕ����͂₩�����B

�@�ˑR�A�����܂����������āA�C�䂪���ӂ��͂��߂��B

�@�قƂ�Ǔ����ɁA��Z�̃g�j�[�E�X�~�X���A�C�݂��疳�d���������B

�@�u��q�͑�����B�G�C��̎ˋ������ɂ�����悤�v

�@��q�͑��́A�\����͂₭�����悤�������B

�@�~���Y�E���o�[�c�����́A�C�݂ƖC��Ƃ̂������ɂ���Ɖ��̑{����ł�����A�S���͂őO�i���邱�Ƃɂ��߂��B

6 �e�ŖC��v�������b�^���� top

�@�~���Y�E���o�[�c�����́A���̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u�X�~�X�ޒ��A�����C�S�����Z�̂h�E�G�j�X�A����Ɋe�ǂ̒ʐM�����A�X���ʂ��đS�͂ő������B

�@���̓X�^�C�����тɁA�����ɉ�X�ɍ�������A�ƘA���������肾�����B

�@�C�䂩��́A�Z���̒e�ۂ��������܂ɔ��˂��ꂽ�B

�@�C���͍��X�i���������j�Ƃ�����ɂ����܂��āA�������������肾�����B

�@�M�͍��̍����܂ł�����A����߂ĕ����ɂ����B�E���ŏe�������������B

�@���������������߂Ă����ނȂǁA�ƂĂ��ł����A��X�͏ۂ̑�Q�̂悤�ɁA�����ނق��Ȃ������B

�@�ˑR�X���Ƃ���A�����ȋu�ɂ��������B�ڂ̂܂��ɖC�䂻�̂��̂��������B

�@�G�j�X�������A�u���Ƃт���A�S�������Ƃɑ������B���ނ�̂ق��ɋ}�����B

�@�����͐X�̐��ʂ���A�l�܃��[�g���قǂ̂Ƃ���ŁA�C����Ƃ�܂��S��Ԃ���A���Z���[�g���͂Ȃ�Ă���B

�@��������͎��͂��悭���������A�C�䂩����̎ˌ����˂𖽂��鐺���A�͂����肫�������v

�@�E���̐X�̂͂��ɔ[�����݂����~���Y�E���o�[�c�����́A�X�܂Őg���ӂ��Ă��ǂ�A�������瑖���Ĕ[���ɐg�����������B

�@��������͂����茩����̂́A�C��ɂ���Z��̑傫���C�A����ɖC��ɋΖ�����h�C�c���̎p�������B

�@���̈ʒu����͈�O�Z���[�g���قǂ����͂Ȃ�Ă��Ȃ��B

�@�Z��̂����A�E���̎O�傪��Ďˌ��������B�_���������炾���̂肾���A�����Ē��ӂԂ����A�ڕW�ɂ˂炢�������߂��B

�@�u���ɏ��e���������Ă��B���̎ˌ��݂͂��Ƃɖ��������B

�@�������āA�C�������������߂����āA�������̎ˌ��������͂��܂����B

�@�_�����̘r�̌������ɋ��������������A���ꂼ�ꌂ���͂��߂��̂��B

�@���͑o�ዾ�ŁA�ˌ������h�C�c���̂��肳�܂��A�Ԃ��Ɍ��邱�Ƃ��ł����B

�@����͂܂��ɁA����̓�K�ɂ���I���K���䂩��A���̉�ɏW���Ă���M�҂������˂���āA�ˌ�����悤�Ȃ��̂������v

�@�����́A����Ȃ��Ƃ�����A�h�C�c�R����ǂ�Ȃɂ͂₭�A���ʓI�ɕ���邩�A�ƐS�z�łȂ�Ȃ������B

7 �ӂ肻�����G�R�̔����C�e top

�@�f�[�r�b�h�E�X�^�C�����т̔ǂ́A�[���̕t�߂ɎU�J���Ă������A���e�ƃu�����@�֏e�ŁA�C��͍̚��߂����đ_�����͂��߂��B

�@�h�C�c�������̍ŏ��̔����́A�Ƃ������g���ӂ��邱�Ƃ������B

�@�u���͍̚��ł́A���܂��݂����ď�ǂ�����A�C��v�������͂��̉e�ɂ�����Ă����B

�@�C��̂������̌����̂������ł́A���̓����͌����Ȃ��������A�E���ɂ͂����炩�̓������������B

�@�₪�āA�E���̎O��̖C���A�C�����J�n�����B��X�������ւ���܂łɁA�e�ۂU��������Ă����̂��B

�@�������A�Ȃɂ������낤�Ƃ��A�Ăё��U�ł���`�����X���������Ă͂Ȃ�Ȃ������B

�@�������A��������Ȃ��Ƃ�������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���̑傫���Z�C���`�i��܁E�j�Z���`�j�C�̖C�A��X�ɂނ�����Ƃ���A����͍l���������ł����낵�����Ƃ������B

�@��X�̌�q�͑���C�����邽�߂ɂ��A��X�̂悤�ȁA�ڂ̑O�̏������n�G��C�����邽�߂ɂ��A�ނ炪�Ăђe�ۂU���Ă���ʂ悤�ɁA�Ƃ����肤���肾�����v

�@�h�C�c�R�́A�Ȃ����r�˂̂������˖C������A��Z�~���C�ŖC�����͂��߂��B

�@���̖C�́A�ǂ̕����ɂ�����ł����B�ӌ������y��C�e���A�X�̒[���玟�X�Ɍ������݁A�̊��������Ă������B

�@�~���Y�E���o�[�c������ɂƂ��čK�^�������̂́A�C�肪�����Ƃ���Ɍ������ރN�Z�����������Ƃ��B

�@�������C��̖k���̂��ǂɂ���炵���d�@�֏e�́A�X�̂Ȃ��Ɍ������������ĂĒe�ۂ���������ł����B

�@�u�C��̍��͂��ɂ���_�Ƃ̂����肩��A�ˑR�A�h�C�c�R�̔����C�����˂����A�v�b�A�v�b�A�v�b�Ƃ������C���ȉ����������͂��߂��B

�@�܂��Ȃ��A��X�̂܂��ɂ́A�����C�e���y��A�����܂����������������v

�@�X�͂��͂�A���S�ȏꏊ�ł͂Ȃ��Ȃ����B�X�^�C�����т́A�Lj��̔������G�ؗт̂Ȃ��ɂ��ꂽ�B

�@�������邱�ƂŁA�C��̓��[���U������ƂƂ��ɁA�W���I�ȖڕW�ɂȂ�̂�����悤�Ƃ����̂ł���B

8 �ς݂������R���_�C�g���� top

�@���̂���~���Y�E���o�[�c�����̃O���[�v�ɂ́A��l�̕����������Ă����B

�@�C��̃}�N�h�m�[�ƁA���̃f�[�r�X�ł���B�ނ炪�����Ă����̂́A���͂⋌���ƂȂ��Ă���{�C�X�ΐ�ԏe�ŁA�����Ă��������킾�����B

�@�������A��Ԃ��ђʂ���͂͂Ȃ��Ă��A���˖C���ɂ������ẮA�����Ƃ����ʓI�ȕ���ł������B

�@�������̏�̓�Z�~���@�֖C���A�ˑR���C���~�����B

�@�����Ń}�N�h�m�[�́A�C��̂܂��̓S��Ԃɔz�u����Ă���A�����̏d�@�֏e��ڕW�ɂ��邱�Ƃɂ����B

�@�����̏d�@�֏e�́A�q��ʐ^�ɂ���āA���łɏꏊ���m�F����Ă����B

�@�C�M���X�R�̎O���̃u�����@�֏e���A�ڕW�Ƃ��Đ��m�ɂ˂炢�����Ă������Ƃ́A�������ł���B

�@�������h�C�c�R�̔����C�́A�܂����j���ꂸ�A�C�M���X�R�ɂƂ��āA����قǂ���ȕ���͂Ȃ������B

�@���ɔ[���̂�����ł����������B

�@�������A�����Ŋ��͂��߂��̂́A�C�M���X�R�́A��C���`�����C�����x���������B

�@���̍ŏ��̈ꔭ�́A�G�C��̂͂邩��O�ɗ��������B

�u���������̈ꔭ�́A�ꍆ�C�̂�����ɐς݂����Ă������R���_�C�g�u�Ђ����Ζ�v�̏�ɗ��������B

�@���ꂪ�剹���ƂƂ��ɔ������A�����Ă����ѐ��ƁA��ɂ����������邤�߂��������������B

�@�h�C�c���������A�o�P�c�Ə��Ί�������Ă͂���܂��̂��������B

�@���܂�A��X�������ׂĂ̂��̂��A���̒n��ɓ�������Ƃ��������B

�@�͑傫���Ȃ�A�������̑�C�͒��ق��Ă��܂����v

�@���傤�njߑO�Z�������ł���B

�@�h�C�c�������́A����ł��������Ă����B�~���Y�E���o�[�c�����́A����̖ɁA�����C�e�����C���ȉ������Ăė����Ă���̂��A�悤�₭�����邱�Ƃ��ł����B

�@�����̂������ɁA�傫�Ȏ}�������Ă����B

�@���l�����̂��߂ɏ����A�K�[�X�E�F�C�g�q���R�����A���̃m�E���Y���������ɍs���āA�v�����������Ă��܂����B

�@������g�s���Ă����t���b�`���[�́A�����C�e�ɂ���āA�����̔������ӂ������Ă��܂������A�ގ��g�͑S�������������B

9 �h�C�c�����җ�ɔ��� top

�@�X�^�C�����т͕�����납�炾���A�����̍����ɂЂ낭�W�J�������B

�@�������A�}�N�h�m�[�ƃf�[�r�X�́A�[���̂Ȃ��ɂ�����Ă����B

�@���̎��A�h�C�c�R�̍��˖C�����A�ĂіC�����J�n���A�ڕW��I�m�ɂ˂炢�������B

�@�h�C�c�R�����C�̖C�����A�������Ȃ�ɂ�A�~���Y�E���o�[�c�����̈ʒu�́A�܂��܂��댯�ɂȂ��Ă����B

�@�����������ŁA�~���Y�E���o�[�c�����w�����̎O�C���`�����C���A���悢�抈����J�n�����B�҂��ɑ҂����u�Ԃ����Ƃ��ꂽ�̂��B

�@���������o�b�g�����Ƃ����d�ŘA�����Ƃꂽ�B

�@�ߑO�Z����\�ܕ��A�C��̕t�߂��������́A�����C�e���y��ɂ�邯�ނ肪���������Ƃ������߁A�������O����ɂ́A�@�֖C�𓋍ڂ������@�̐퓬�@���A����ǂ��������Ђт����Ȃ��痈�P���A�Ԃɂ킽���āA�C����������U�������B

�@�C��̂����Ɣ��Α��ł́A�M���e����������������ꂽ�B�P���̂��߂̐M���ł���B

�@������o�b�g�����̃O���[�v�́A�ܐǂ̏㗤�p�M���i�k�b�`�j�ƁA��ǂ̎x�����i�k�b�r�j�ɕ��悵�A���x���͂�߂Ă����B�ߑO�l���O�\���ɂ́A���䂩��A�������̂悤�ȖC�e��������������̂�ڌ������Ƃ����B

�@�邠���́A����������̂Ȃ��ł̂Ђ�������Ƃ́A�����C�Ƌ@�֏e�̖C�̂��Ƃōs��ꂽ�B

�@�C�݂̌����S��Ԃ�˔j���鎞�A�����Ƃ��������C�Ɍ�����ꂽ�B

�@�C�M���X�R�͂����ŁA���l�̎����҂��������B

�@�h�C�c���͉g���e�˂������A����́A����܂ŖC�̉������������o���̂Ȃ��҂ɂƂ��ẮA������ȕ��킾�����B

�@�����������ł̐l�I���Q�́A�قƂ�ǔ����C�ɂ����̂ŁA�����̏����́A�K���ɂ��A�P�����邽�߁A�㗤�p�M���ł��łɏo�����悤�Ƃ��Ă����B

|

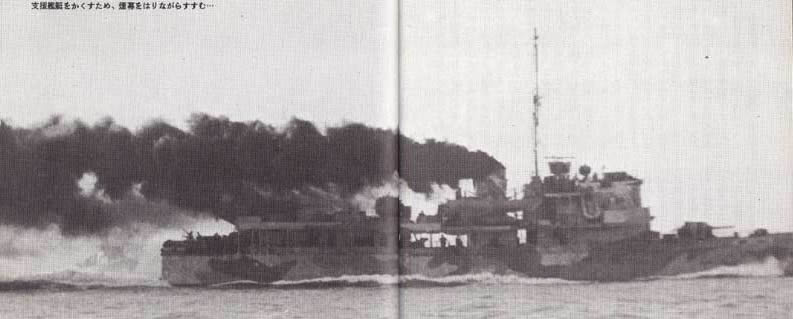

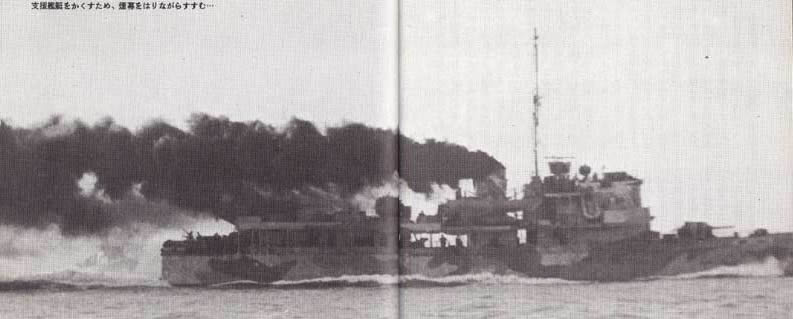

�x���͒�������������I�A�������͂�Ȃ��炷���ށc

|

10 �g�[�`�J�̒��Ɏ�֒e top

�@�R�}���h�������A�S��Ԃ�������ʂ��A�L�y���r���`�T���}���N���[�g���H��������A�T�[�k�쓌�݂ɔ��悤�Ƃ��ēːi�������A�p��R�̃_�O���X�u�{�X�g���v�y�����@�O�@���A����ɔ��ł��āA�G�C�����ɂЂ������Ă��ꂽ�B

�@��A�̉g���e���A���X�ɉ������ĂāA�قړ��̂������Ŕ��ł������B

�@�擪�ɂ����i�a���j�́A�h�i���h�E�M���N���X�g���т͏����Ă���B

�@�u��X�͔��т炫�̃i�C�t�̂悤�ɁA���炾��O���ɐ܂�܂��đ��邵���Ȃ������B

�@����́A�����ɂ�������đ��邩�������ɂ����Ă����v

�@�r�[�[�C���т́A�p�C�v�łł����͂����ŁA�C�݂̓��[�ɂ���R���悶�̂ڂ�A�C�ݖh���̃g�[�`�J����}�P�����B��͂��ʂ��̃J�����������A������̃g�[�`�J�ɂ́A��֒e���Ȃ�����Ńh�C�c�����E�����B

�@�T�[�k��͐��ʂ������������B |

�f�B�G�b�v��P�ɂ��Q�������u�{�X�g���v�y�����@�F

�p��R���A�����J�̃_�O���X�Ђ���w�����������@�ł���

|

�@�R�}���h�����́A��̍������̂Ȃ���i���߁A�������ɂ����ŁA���邭�̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������B

�@�������A�ߑO���\�ܕ��ɂ́A��s�͂܂���p�ɂ������߁A��݂𗘗p���āA�g���������đ��邱�Ƃ͕s�\�ɂȂ����B�����ň�s�́A���ɂނ����ēːi�����B

�@���̂���ɂ́A���łɁA���Ԃ̗z�����A�������ʂ��Ă炵�Ă����B

�@�����ɂ́A��������炸�������e�C�̉����Ђт��Ă������A�~���Y�E���o�[�c�����̃O���[�v�́A�C����U�����邱�ƂɂȂ����B

�@�P�������A���`���ƂƂ̂��悤�Ƃ��������ȐX�Ɛ�̂������ɂ́A�S���Օ������Ȃ��A�Ђ炯�������A��s�͂��U�J�����`�ŁA���ς����ĉ��������B

�@�E�F�b�u�w���̂a���ƃy�e�B���[�h�w���̂e���́A�v��ǂ���X�ɂ��ǂ���A�������`���ƂƂ̂���ꏊ�}�����B

11 ���������̂܂܂̗��� top

�@�����_�����Ƃ����āA�a�����͍��˖C�����݂����B

�@�M���N���X�g���т́A���̎��̂��悤����z���āA���̂悤�ɂׂ̂Ă���B

�@�u�S�[�h���E�E�F�b�u�������A�ˌ����߂����������B���e�����������ˉ������Ă��B

�@�ЂƂ�̃h�C�c�����A���̂͂��܂ł��߂��Ă��������Ǝv���ƁA��������܃��[�g���قlj��̒n�ʂɗ����Ă������B

�@�܂�Ő������̃C���f�B�A�����R���痎���Ă����悤�ŁA��X�͑����݂̂Ȃ��猩�߂Ă����v

�@�E�F�b�u�����́A�M���N���X�g���тƏ������ǂ�h�����āA�E���C���j���邱�Ƃɂ����B

�@�u��X�͊_�����Ƃ���ʂ��A�������̎��������Ă���A�����n�ɂƂт����A��̌����̂�������ːi�����B

�@���Z���[�g�����炸�̑O���́A�C��w�n�������B

�@�h�C�c���̓����A�������肩���ꂽ�肵�Ă���B

�@��X�͐w�n�Ƀ\�b�Ƃ��̂т��\�\�A�N�i�J���[�ŁA����Ȏ��ǂ�����悢���A���łɊw��ł����\�\�܂����������Ă��邫�A�e�����ɂ��܂��Ă������A���͂�����Ă����B

�@�ˑR�]�b�Ƃ���u�Ԃ����Ƃ��ꂽ�B

�@�C��̉��Ƃ�����ɂ����Ă�Ȃ��Ă���_������A�ЂƂ�̃h�C�c���������ꂽ�̂��B

�@��������֒e�̔����^��ł���v

�@�R�}���h�ɍ~�����邩���ɁA���̃h�C�c���́u�R�}���h�I�@�R�}���h�I�v�ƋC���������悤�ɂ����B

�@�M���N���X�g���т̕������A���̕����߂����ďe�˂��A���̏�Ō������������B

�@���̃}�|�V�����́A�ق��̃h�C�c�����u�����@�֏e�Ō����������A����ɂ����ЂƂ�̃R�}���h�́A��֒e���@�֏e���ɂȂ����B

�@�u���̂��тɁA�l�Ԃ����������āA��X�����ǂ납�����v

�@�����h���Ȃ܂�ŁA�M���N���X�g���т͂����ނ���ł���B |

�j���[�w�u���ɋA�҂�����4�R�}���h���F

�E������Ă���̂́A�S�[�h���E�E�F�b�u���

|

12 �h�C�c������������� top

�@�a�����A�X�̓�[���܂���Ĉړ����A�g���������������͂������A�G���f�^�����ɔ��C���Ă����B

�@�ʎ������Ƃ���ʂ��āA�W���ꏊ�ɋ}�����B

�@�C��̌����́A�����������ł���B

�@�ߑO�Z����\�ܕ��A�E�F�b�u�����́A���d�ŁA�Ō�̏P���Ԑ��ɓ��������Ƃ�����B

�@�e���͐X���Ƃ����āA�k�ɑ��铹�H�ɂł��Ƃ���ɏW�����B

�@��������A�����̂Ȃ���O�i�����B��@�ǂ��_��܂ł������A�g���b�N�̂�����Ƀh�C�c�����̈�������W���Ă����B

�@�����ցA���ǂ��܂����ăR�}���h�̈���������ꂽ�B

�@�ނ�͍��Ƀu�����@�֏e�Ɓu�g�~�[�E�K���v�����܂��A���˂��Ȃ���E�����A�h�C�c����|�����Ă��܂����B

�@�����̃h�C�c���́A���`���ƂƂ̂��A�~���Y�E���o�[�c�����̑��ɔ��������킦�悤�ƁA��֒e��e���p�ӂ��Ă���Ƃ��낾�����B

�@�e���͂��̒n�_�ŁA���������ƁA�C��̂������̓����ɂ��Ă�����h�C�c������A��������R�������Ă����B

�@�y�e�B���[�h�����́A�����̐擪�ɂ����Ă������A�_�^��֒e�������Đ펀�����B

�@�܂��}�N�h�i���h���т��d�������B�R������l�ɂ�����Ďw�����Ƃ������A�ނ��펀�����B

�@���o�b�g�����̎i�ߕ������ɂ́A�p�b�g�E�|�[�e�B�A�X������������A��̃O���[�v�̂������ŁA���ڂȘA�����Ƃ�̂��C���������B

�@�|�[�f�B�A�X��т��A�e���̎w�����Ƃ邽�߂ɂ������Ă����B�擪�ɂ����āA�ނ��ˌ�������̂ł���B

�@�h�C�c�����|�[�e�B�A�X��т��˂���Ĕ��C���A���ɃP�K���������B

�@��������т͂�������̎�ŁA���̃h�C�c���ɂ�����������A�Ȃ�Ƃ�������Ă��܂����B |

�p�b�g�E�|�[�e�B�A�X���R���

|

13 �������̊���ӂ݂Ԃ��ƕ� top

�@�ߑO�Z���O�\���A��219�����́u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�퓬�@���A�Z���Ԃ̍U�������s���Ĕ�т������B

�@�����Ń��o�b�g�����́A���F�M���e�����X�ɔ��˂��A�P�����J�n�����B

�@�C�݂ŁA�����C�̂��߉E���������a���̃E�F�b�u�����́A�^���i�����j�������ēˌ���������̐擪�ɂ����A����Ō��e�˂��������B

�@�u�����ѐ��A���ނ�A�R��������R���_�C�g�̂ɂ����c�c�B�������悤�ȏu�Ԃ͂₪�Ă�������v

�@�M���N���X�g���т́A�o�����W���r���C��U���ɎQ�������a���̊����ɂ��Ă����ׂ̂����A�ЂƂ̂���Ȏv���o���A�ނ̐S�ɂЂ��������Ă����B

�@�ނƕ������e�����������B

�@����ƂЂƂ�̃h�C�c�����[������łĂ��āA�������Ă�����Ă���R�}���h�̊���A�C�łӂ݂ɂ������̂ł���B

�@���̎��A�M���N���X�g���т̕����̌ޒ����A�Ƃ����ɂ��̃h�C�c���̋��ɁA�e�e���������B

�@�u��X�́A����������đ������B�����ɓ�l�̕��������A�Ȃ��ł�����Ă����B

�@�ЂƂ�͉�X�̓��u�A�ނɂ̓����q�l�����������B

�@�����ЂƂ�́A�������̂̂悤�ȓG���A�����ɂ͏e���������Ă��v

�@�a�����C��̌�����ЂÂ��Ă��邠�����ɁA�|�[�e�B�A�X��т͂e���𗦂��āA��_�s�G�ɂ��A�C������ɓ˓����A�����苒���悤�Ƃ����B

�@�|�[�e�B�A�X��т͑�ڕ��������ꂽ���A����ł��擪�ɂ����Ă����݁A���Ƃɂ��Ă���������A�e���Ō����̓ˌ������s���A�ЂƂЂƂ̖C�����X�ƍU�߂Ă������B

�@�e���̃|�[�g�}�����������́A���h�ȑԓx�ŁA��т��x�������B

�@�~���Y�E���o�[�c�����̋L�^�ɂ��ƁA�u�|�[�e�B�A�X��тƃ|�[�g�}�����������́A�h�C�c�R�C��̑S�C�����E���A����ɂ��̖C���ɂނ����ēˌ��������A�����D�悵���v

�@��֒e���A�|�[�g�}�����������̕Ђق��̑��̃J�J�g���A���Ȃ݂���ɂӂ�������B

�@�ނ͒n�ʂɂ���肱�݁A���e�ŁA��ÂɃh�C�c�����ЂƂ肸�����Ă������B

14 �_���P���N���킷��ʉp�� top

�@���̓��A���o�b�g�����������Ă������m�́A���̂悤�ɁA�����܂����قǂ̋C�͂ɂ��ӂ�Ă����B

�@�ނ�ɂ́A�G�ɂ����C�����ȂǁA�S���Ȃ������̂ł���B

�@�h�C�c���������A�^�ɂ���������˂�Â悳�Ő�����B

�@�n���g���l���A�������A���邢�͂��̂ق��̌����𗘗p���āA�K���Ŗh��ɂƂ߂��̂ł���B

�@�h�C�c�R�̎w�����́A�C��̌����̂܂��������������܂킳�ꂽ�������A�e���ł������ꂽ�Ƃ����B

�@�������ЂƂ����肨��������ƁA�h�C�c���̎��̂��A������Ƃ���ɃS���S�����Ă����B

�@�������l���́A�R���_�C�g�̔����ŁA�Ђǂ����P�h�����Ă����B

�@�h�C�c�R�̕ߗ��́A�킸���l�l�������B

�@���̏P���ɂ���āA�ΖC�w�n�����ۂɍU�����ꂽ���Ƃ��A�X�̃g�[�`�J����A�Ȃ�����R��������ꂽ����ł���B

�@���悢��A�j���Ƃ��͂��܂����B

�@�a���̃W�~�[�E�}�b�P�C�́A�������𐺂ɂ���킵�Ȃ���A�u�����C���D�悷�邽�߂ɂ�����݂��ˌ��́A�s�b�^����������܂̂悤�ɁA�}�ɂ��������v�ƃM���N���X�g���тɘb���Ă����B

�@�M���N���X�g���т́A�R�[���e���̃X���b�N�X�ɁA�O���C�̃Z�[�^�[�𒅂��A���������Ƃ����p�̃��o�b�g�������A�E�B���`�F�X�^�[�E�X�|�[�c�e�������āA�u�����ɉ�����I�@�R�₵�Ă��܂��I�v�Ɩ��߂��Ă���̂��������B

�@�����͔h��ȃ[�X�`���A�ŁA�C��̌������w�����Ă����B

�@�M���N���X�g���т͂����������B

�@�u���̌��t�́A�G�̊��S���j�ɑS�͂�������A�X�R�b�g�����h���n���̌��t�������v

�@����́A���̓��ɐ�c��X�̌��ɂ������Ă��A���コ�ꂽ�t���[�U�[�ꑰ�̃��o�b�g�̎p�����ł͂Ȃ������B

���l��N�̃C�M���X���ɂƂ��āA�_���P���N�͂܂��A����߂ċL�����Ȃ܂Ȃ܂����g���j�h�������B

�@�����ăh�C�c���͒��l�ł���v�Ƃ������t���̂́A���͂₠���������Ă����B

15 �Ƒn�I�Ȏw���ƌP���̐��� top

�@�o�����W���r���C������S�ɔj�����ƁA��4�R�}���h���́A���R�ƒ����������P�����A�~���Y�E���o�[�c�������㗤�����C�݂̂�����ɁA�~�`�w�n�������Ă������o�[�g�E�h�[�\���̑��ɖ߂��Ă������B

�@����ȏ�ɂ悭�v�悳�ꂽ�g��P�h���邢�́A����ȏ�̌��ӂŐ��s���ꂽ�v���z�����邱�Ƃ́A����ł��낤�B

�@���̏P���ɂ���āA��4�R�}���h���͎l�ܐl�̑��Q���������B

�@�펀�͏��Z��l�A���m������Z�l�A�s���s���͎l�l���������B

�@����������Z�l�̂������l�́A���ȓ��ɔC���ɂ��ǂ����B

�@���̂����E�F�b�u��т�A�X�^�C�����т̂悤�Ȑl�X�́A�������Ă��Ȃ��A�C���𐋍s�����B

�@����h�C�c�R�́A��܁Z�l�ȏ�̐펀�҂��������B

�@���̊�P�����̔閧�́A�אS�Ȍv��ƌP���A�����߂ȁA�������Ƒn�I�ȓ����͂ł���A����ɁA��ꋉ�̕���������P���̂��܂��̂ł������B

�@���ꂪ�����Ă����A�R�}���h�����Ɏ��M�����܂ꂽ�̂ł���A���̉��҂�������Ȃ��A�E�C���x������ƂɂȂ����̂ł���B

�@���̊�P���ɂ���āA�����̏������A�M�͂���������ꂽ�B

�@���̂Ȃ��ɂ́A�p�b�g�E�z�[�f�B�A�X��т��������r�N�g���A�M�͂��������B

�@����A�y���k�o���C����U������C���́A��3�R�}���h���ɂ�������ꂽ�B

�@���̑��́A�������܂��ɁA�{�N�Z�C���̃h�C�c�R���ԕ��������j������M�̃O���[�v�������B

�@�܂��w�����������_�[���t�H�[�h�E�X���[�^�[���������Ă����v��́A���������ɂ����āA���o�b�g�����̌v��ɂ悭���Ă����B

�@���o�b�g�����Ɏw������鐸�s�����́A�u�C�G���[1�v�Ɩ��Â���ꂽ�C�݂ɏ㗤���邱�ƂɂȂ�A�܂����w�����̃s�[�^�[�E�����O�����i���ҁj���w������A�������ق��̃O���[�v�́A�u�C�G���[2�v�ɏ㗤���邱�ƂɂȂ����B

�@�v��ɂ��ƁA�x���k�o������t�߂ɂ���C��̔w��ɏW�����A�P���A�x���A����ї\���̎O�ǂɂ킯�āA�C������P����B

�@���̖C��ɂ́A���Z�Z�l�̕����z������Ă���ƍl����ꂽ�B

�@�]���āA��l�܁Z�l�̑I�����������̍U���ŁA���R��������͂��������B |

��3�R�}���h���w�����̃W�����E

�_�[���t�H�[�h�E�X���[�^�[����

|

��3�R�}���h�����w�����̃s�[�^�[�E�����O�����i�����j�\�\�{���̒��� |

16 �ؑ��M�����ߒɂȑŌ� top

�@�������A���̕������C����B�����邱�Ƃ́A�g���͂��Ȃ��������ƂƁA�j���[�w�u������̑S�q�C���u���[���J�v�Ƃ���ؐ��̏㗤�p�M���ł����Ȃ����ƂɂȂ������߁A������������Ȃ��̂ɂȂ����B

�@���̏M���ɂ́A���ʂ̏㗤�p�M���́A���̂��������b������Ȃ������̂ł���B

�@�����A���S�����̕��ꔪ�l�����e���邱�Ƃ��ł����B

�@��3�R�}���h���̌P���́A��4�R�}���h���̌P���قǁA�אS������߂����̂ł͂Ȃ������B

�@�������_�[���t�H�[�h�E�X���[�^�[�����ɁA�������Ă܂�����K�^���A���x����͔ނ����������悤�������B

�@�ߑO�O���l�\�����A��3�R�}���h�����^�ԏ������́A�u�[���[�j������A�f�B�G�b�v�ɂނ����čq�s���́A�h�C�c�쑗�D�c�̂Ȃ��ɓ˓����Ă��܂����B

�@�������A����ɑ����C��ŁA�R�}���h�̏������́A�o���o���ɂ��ꂽ�̂������B

�@�_�[���t�H�[�h�E�X���[�^�[�������̂��Ă����M���́A��Ō����������B

�@����̎l�Z�p�[�Z���g���A�펀�܂��͕������������A�܂��Ȃ��q�s�s�\�ɂ����������̂ł���B

�@��Z�ǂ̏㗤�p�M������q����͂��������쒀�͂��A�Ȃ�炩�̗��R�ŁA�C�M���X�C������ׂ̂Ƃ���ɍs���Ă��܂��A�ܐǂ̃h�C�c�͑D�ƌ�킷��@��������Ă��܂����B

�@���̗��R�́A��C�m���́A�|�[�����h�́u�X���U�b�N�v�̎w�������������m��Ȃ����Ƃ������B

�@�����̃h�C�c�͑D�́A�C�M���X�쒀�͂ɂƂ��Ă͊ȒP�ɕЂÂ�����A���������Ȋl���������͂����B

�@�u���[���J�v�㗤�p�M���́A�قƂ�ǂ����Ȃ�̑Ō����������B

�@�������ق��́u���[���J�v�㗤�p�M�����A�h�C�c�R�Ƃ̐퓬�ɂ͂���܂��ɁA���Q�������Ă����B

�@�܂�u���[���J�v�㗤�p�M���́A����Z�L������C�M���X�C�����A���f���邱�Ƃ������ڂ��Ȃ��قǁA���e���Ȗؑ��M���������̂��B

17 �S���A�j���łł��n��I top

�@�Ƃ���ŁA���̍��ɂ��ẮA��ʂ̌R���]�_�Ƃ̂悤�ɁA��ÂȌ��t�łׂ̂邱�Ƃ́A�M�҂ɂ͂ƂĂ��ł��Ȃ��B

�@�Ƃ����̂́A���̐퓬�ɁA�����g���A���܂��܁A��3�R�}���h�����w�����Ƃ��āA�Q����������ł���B

�@�]���āA���̓_�ŁA�q�ϓI�ɏ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���j�̂Ȃ��ɁA�����炩�l�I�lj��̗v�f���͂��肱�ނ��Ƃ́A��邵�Ă���������Ǝv���̂ł���B

�@���ɁA���̑S���́g���Ȃ�A�q���Ɏ����h�v�f�������Ă����Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�����̂���������̂Ȃ����A�j���[�w�u������o�q�����Ƃ��̂��Ƃ��A�͂����肨�ڂ��Ă��邪�A�����g�́A�_���P���N�A�K�[���W�[�A���t�H�[�e���A�{�N�Z�C�Ɗe���ɐ��c���Ă��āA�����́g�q�������h�̂��ɂ́A�悭�c�C�Ă���ƍl���A�݂�������Ȃ����߂Ă����B

�@�C��ł̐퓬�́A�������ĐS�n�悢���̂ł͂Ȃ������B

�@�ؐ��㗤�p�M���̂����ɁA�g���e���W������ƁA���͂��͂�ڑO�Ƃ�������������B

�@�㗤�p�M�����q�s���~����ƂƂ��ɁA��X�͉E���ɏW��A�����B

�@���������̎��A�ق��̑S�㗤�p�M���Ƃ̂Ȃ�����A�����Ă��܂����B

�@���́A����ȍl���ɂƂ���Ă��܂����B���������ꔪ�l�̕��ŁA�Ȃɂ��ł���̂��낤���H

�@�������A�킪�M���̐ӔC�҂ł���o�b�L�[�C�R�����́A���R�Ƃ��Ă���A�܂����D�̃E�f��������Ă����B

�@���炭���āA�����̐����Ђт����B

�@�u�����������I�@���ꂪ�㗤����C�݂��v

�@���́A�ǂ��炩�Ƃ����A�v�̂����Ȃ���������Ă����B

�@�u��X�́A���������ǂ�����悢�̂��ȁv

�@�u���̖��߂́A���Ƃ���ǂɂȂ��Ă��㗤���邱�Ƃ��v

�@�����̐����������Ă����B

�@���̕Ԏ����A���̐S�̂Ȃ��ɁA���܂���̂˂�Â悳���A��т��܂��Ă��ꂽ�B

�@�g���̋C�������h�Ƃ������A����Ȉ�ʂ̐��i���A�����g�����Ă��邪�A���܂�ق߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ���������Ȃ��B

�@�u���̖��߂����̂Ƃ���B�Ȃɂ������낤�Ƃ��A�j���łł��A��X�͏㗤����v

�@���͂����������Ă����B

18 �҂��������G�̋@�֏e top

�@�f�B�G�b�v��P�����A�g��P�h�ł͂Ȃ��Ƃ����l�X������B

�@����ɂ������Ď��������邱�Ƃ́A��X���i���������A����͓������Ă������A��X���㗤���������w�n�͍̚��ɂ́A�G���͊m���ɂ��Ȃ������A�Ƃ������Ƃ����ł���B

�@��X���C�݂ɓ��B�����̂́A�\����̌ߑO�l���\���������B

�@����͗\����ܕ��͂₢�B�قړ�Z����ɂ́A�L�h�S���ɂ����āA�R���̂ڂ�߂Ă����B

�@�h�C�c�l�́A�O�ꂵ�����Ƃ����閯���ŁA�L�h�S�����A�R�̉����璸��܂ŁA�͂�߂��炵�Ă����̂ł���B

�������S���̂������A��X�ɑ���������������Ă��ꂽ�B

�@����ɂ����������A������͒��Ԃ̗z���������Ă����B

�@�ق��Ɍܐǂ̏㗤�p�M�����A�u�C�G���[1�v�C�݂ɐi�����Ă���̂��������B

�@���ӂ��Ђ����߂̗��ĎD��������B

�@�R����A���������ɂ܂���Ă݂�ƁA�u���ӁI�@�n������v�Ƃ���B

�@���������̎��܂łɁA�n�����͂Ƃ��肷���Ă����̂������B��⊾���̂ł������B

�@���́A�ꔪ�l�̕������������G�ؗтɏW�߂āA���܂�����p�ɂ��āA�����̍l�����ׁ̂A�u�Ăѓ˔j�����߂������v���́A�������͂Ɍ�����P�������������B

�@���ꂩ��O�i���͂��܂����B

�@���ӂ��Ȃ���i���A����قǂ̒��ӂ��K�v�Ȃ������B

�@��X���o�������ŏ��̎s�����A�C��Ɋm���ɓ�Z�Z�l�̃h�C�c�������邱�Ƃ��A�������Ă��ꂽ�B

�@���ɂ��܂��ɁA�C�䂩��C�����J�n���ꂽ�B�Ȃɂ͂Ƃ�����A��X�͂��ׂĂ��킷��āA�X�H��������A����֑������B

�@�����ŁA�u�C�G���[1�v�C�݂ɏ㗤�������������ƁA������͂��������B

�@�Ƃ��낪����ǂ��납�A�h�C�c�R�̋@�֏e���A��X�ɉ��ӂ��Ă����B

�@�K���ɒe�ۂ͍����ʒu�ɂ���A���̏ォ��A�ǂ̃^�C�����o���o���ӂ肩�����Ă����B

�@����̓�����A�h�C�c�R�@�֏e���_�����悤�Ƃ������A���j���͂������͂����Ă��܂��Ă����B

�@�����ŁA�C��̗��ɂ���A�ʎ��������ʂ��Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�������A�ǂ����킩��Ȃ��Ƃ��납��A���e��ɂ˂��ꑱ���A������s�\�̂悤���B

19 �������ʂ��C����˂炤 top

�@���́A�ʎ����̐��[�Ɉ�s���W�߂��B

�@��������́A�傫���g�E�����R�V�����Ђ炯�Ă���̂��������B

�@����͏㗤�n�_����C��܂ŁA�����Ă����B

�@�C��̑��ʂɕ�����W�J���A��������h�C�c�R�̋@�֏e���_�����邱�Ƃɂ����B

�@���̐�p�̗��_�ɂ��ẮA�S���[���ł��Ȃ��Ƃ�������̕��m�������B

�@���������́A�g�E�����R�V���ɂӂ݂���A�s�ƌs�������Ȃ肠���āA�O���[�g�������݂�����A�����K�̕ǂ��l�܃Z���`������̂Ɠ������ʂ������āA�e�e���Ƃ����Ȃ����Ƃ�������āA�[���������B

�@���ɂ͂��肱�݁A���ɍēW�J�����B

�@�e���̊Ԋu���\���ɂ����A���̕����A�O��̕��̂���������A�ˌ��ł���悤�ɂ����B

�@����͂��܂��������悤�ł���B

�@��X�ɂ́A�v�����@�֏e��������������A�قƂ�ǂ̕��́A���e�ŕ������Ă����B

�@�ˌ��͒����ɂ�点�A�������Ă��������Ȃ������B�e���ߖ�����������ł���B

�@�C�䂩��́A�ꔪ�Z���[�g���Ƃ͂Ȃ�Ă��Ȃ��������A���E�͂������Ă悭�Ȃ������B

�@��C���A���傤�lj�X�Ɠ����������ɂ��������炾�B

�@�Ђ��܂Â����p���ŁA�ˌ����Ȃ���Ȃ炸�A�ЂƂ�����ˌ�����ƁA�͂���ɂȂ��āA�ꏊ���ړ������B

�@���̎ˌ��́A�h�C�c�R�ɁA�����̎����҂����������Ƃ͂����Ȃ������B

�@�C�䂪�R���N���[�g�̕ǂɂ�����Ă�������ł���B

�@�l���C�����������Ă��A�C���˂炦��B

�@���Ȃ炸�Ō����������Ă݂���ƁA��X�͕K���������B

�@�킪�ق��̏��e�e�́A�r�����r�����G�ɂނ����Č������܂�Ă������B

�@�G�̖C��́A��܁`��Z�����A�C�ɂނ����Ĕ��˂����悤�������B

�@��Ďˌ��ł͂Ȃ������Ǝv���B�Ƃ��Ƃ��G�́A��X�ɁA����₢�Ă��܂����悤���B

�@�������A�ˑR�A�傫�����������������B�܂�ʼn�X�̊�O�ŁA���������悤�ɂ��������B

�@���ۂ́A��O�Z���[�g���قǂ��͂Ȃ�Ă�����������Ȃ��B

�@�I�����W�F�̑M�����Ђ�߂��A�������ނ肪���������B

�@�e�ۂ���X�̓�����Ƃ�ŁA�w��ɂ���g�t�����X�̂ǂ����h�ɗ��������B

|

�j���[�w�u���ɂ悤�₭���ǂ������4�R�}���h����

|

��P�ɕ����͂����̂��F

�y��z�h�C�c�R�q�������牞�}�肠�Ă�������J�i�_��

�y���z�h�C�c�R��O�~�}���ɉ������R�}���h�̕�����

|

20 �e�J�̂Ȃ������₤���P�� top

�@�₪�ăh�C�c�R�́A�����̖C������āA��X�ɂ˂炢�����͂��߂��B

�@�K���A��X�ɑ��Q����������قǂ̌��ʂ͂Ȃ������B����ł��A����́A���̓���悤�ȏu�Ԃ������B

�@���̂������ɂ������m���A�����������ł������B

�@�u�����ǂ́I�@�����C�ł˂���Ă��܂��I�v

�@�ނ́̕A���܂�I�m�Ƃ͂����Ȃ������B���ۂ́A�Z�C���`�C�ł˂���Ă����̂ł���B

�@�o�����W���r���ł́A�h�C�c�R�͔����C���g�p���A������x�̐��ʂ������Ă����B

�@�������x���k�o���ł́A�����C�͂����Ă��Ȃ������悤���B

�@�ނ炪�A��X�ɂނ��ĖC�������͎̂l�����B����ɂ������ĉ�X�́A����������Ďˌ��ł��������������B

�@�ǂ�����������邢�ƍl�����̂��A�h�C�c�R�͖C������߂Ă��܂����B

�@���������ɉ�X�̉��킪���Ƃ낦�Ȃ��̂ŁA�������炵���B

�@���邢�́A�C��̗v�����펀�����̂�������Ȃ��B

�@�틵���ÂɌ�������A�f�B�G�b�u���̏㗤�p�M�����˂炤�����A��X��C�������ق����A�͂邩�ɂ悩�����낤�B

�@�C�������ƁA�ӂƂ����ނ�̒����������Ă���̂������������������B

�@�x���k�o������́A�����͂���āA�ЂƂ̖ڕW���m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�e����������ɏ��Ȃ��Ȃ����B

�@�܂��A�h�C�c�R����͂��Ƃ���ǂ��āA�����炭��ԂɎx������Ȃ���A�������Ă��邱�Ƃ��l����ꂽ�B

�@�R�̏�ɂ���G�̊Ď����ɁA�e�������킦�����ƁA��X�͓P�������B

�@��X�̑��Q�͓�l�����A��l�Ƃ�������������邱�Ƃ��ł����B

�@�o�b�L�[�C�R�������A�㗤�p�M�����C�݂ɂ悹�Ă����Ă��ꂽ�B

�@�������ŏ�D�������A�ق�Ƃ��ɂ���ǂ��Ƃ��낾�����B

�@�Ƃ����̂́A�h�C�c��181�t�c�̃u�����[�q�F�������ƏP���Lj����A��X��ǐՂ��Ă��Ă���A��X�̏o���Ɠ����ɁA�R�̏ォ��ˌ����Ă�������ł���B

�@���̂��Ƃ̌��ŁA�ЂƂ�̐�������ڕ��������B

�@�h�C�c�R�̏e�e�́A�R�̏ォ��A�Ȃ�����X�ɂӂ肻�������B

21 �c�L�Ɍ���������ɍ~�� top

�u�C�G���[1�v�C�݂ɏ㗤���������́A�������̑��ō\������Ă���A��ǂ̏M���ɂ́A�����Â�������������Ă�����6�����A��C���Z�̃f�B�b�N�E�E�B���Y��т̎w���ŏ�D���Ă����B

�@�ނ͑����𗦂��āA�[���A���݂̂���S��Ԃ�������ʂ��A���C�悭�������ɓ˓����Ă������B

�@�o���W���[�E�z�[���Y�ޒ��́A�@�֏e����苒�������A���̎��A�ނ͏e�����ӂ���āA�������ЂƂ�œˌ������̂��B

�@�R�̋������ڂ݂���A�G�ɂނ����Đ�`�ɎU�J���A�K���̍U�����s�����B

�@�E�B���Y��т̓`�ߕ����[�Y�́A�r�������ꂽ���A�����ʼn��}�肠�Ă����A���тŘr���邵�A�Ў�Ɍy�@�֏e���������āA��т̂��Ƃɖ߂��Ă������B

�@�h�C�c�R�́A�㗤�p�M�����i�����Ă���̂�����ƁA�\��������h�����āA���̐i����j�~���悤�Ƃ����B

�@���̂��߁A���̔ǂɔ��������킦��]�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@���̔ǂ́A�Èł̂Ȃ��ŏ㗤�����̂��������A����ɂ��܂ŁA�����炭�G�ɋC�Â���Ȃ������悤���B

�@�ʑ���_���������ɂȂ�ԁA�������H��O�i�����O���[�v�́A�������i���𑱂����B

�@���E�͂͂����肵�Ȃ��������A�E�B���Y��т́A�ЂƂ�̃h�C�c�����ˎE�����B

�@�ނ̈ꐶ�ŁA�ō��̎ˌ���������������Ȃ��B

�@�������������ƂɁA�ގ��g����������ꂽ�B

�@�E�B���Y��т��������ƂƂ��ɁA�U���̐����͂�������ɂ����ꂽ�B

�@���ɁA���Ȃ�̃h�C�c�R�̑����������������A��т̕����́A�~������������Ȃ��Ȃ����B

�@��3�R�}���h���ɂ͈��^�����܂Ƃ�������ǂ��A�x���k�o���C��́A���̊�P��풆�A�f�B�G�b�v���ɒ┑���Ă��������̏㗤�p�M���ɁA���Ɍ��ʓI�ȑŌ����������邱�Ƃ́A�ł��Ȃ������悤�ł���B

22 �{�i�㗤���ɋM�d�ȋ��P top

�@���̐퓬���̂ɁA�傫�ȈӋ`���������Ƃ́A�����g�Ƃ��Ă͂����Ȃ����A�����A���ƍs�����Ƃ��ɂ��������ɂ��ẮA���ꂼ��̔C�����g��Áh�ɂ͂����Ă��ꂽ�A�Ƃ��������Ǝv���B

�@�ނ�̓w�͂ɁA�ӂ������ӂ��������A�ނ�̎����Ƃ����Ă��悢���̗�Â��́A�C�M���X���̍ō��̓����Ƃ��āA���S�N���������Ă������̂ł���B

�@�f�B�G�b�v�̏P���́A�C�M���X�R�ɁA�傫�ȑ��Q���������B�C�R�́A�����܌܁Z�l�̂ق��A�쒀�͈�ǂƁA�����̏㗤�p�M���������Ȃ����B

�@���R�̑��Q�́A�قƂ�ǂ��J�i�_�������A�O�Z���Z�l�ɂ̂ڂ�A���I���Q�Ƃ��ẮA�u�`���[�`���v��ԓ��䂪����B

�@�h�C�c�R���A�܋��l�̐펀�҂̂ق��A�����̖C�������Ȃ������Ƃ��݂Ƃ߂Ă���B

�@����A�p��R�́A��O�l�̏����̂ق��A��s�@�̑����͈�Z�Z�@�ɂ��������B

�@�h�C�c�R�́A�l���@�������Ȃ������Ƃ��݂Ƃ߂��B

�@��4�R�}���h���̂��炵������̂ق��ɁA���̍�킪�听���������Ƃ�������̂͂Ȃ��B |

��P����A�҂����X�R�b�g�����h���n���̎A���p�b�g����

|

�@���̍��́A���[���b�p�ւ̔������J�n�̓��\�\�c�f�C�\�\���A���ɂȂ낤�Ƃ��A�A���R���t�����X�̍`���̂���̂��A����߂č���ł��邱�Ƃ��A��헧�Ď҂ɂ��߂����̂ł���B

�@���̌��ʁA�㗤���ɂ������ẮA���̗L���ȓG�O�㗤�p�̑g�����l�H�`���A�t�����X�܂ł����ƂЂ��čs���A�Ђ炯���C�݂ɁA�㗤�����s���邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�푈�ł͂���������悤�ɁA�ɂ����o�����Ƃ����Ă̂݁A���������j�����܂�Ă���̂ł���B

�@�R�l�̐����ɂ́A�N�������肪���ł���B

�@��������̂܂������Ȃ��l�́A�������s���Ƃ��Ă��������ق����悢�B

23 �A�����J���́g�D��ȁh�Ő� top

�@���͂��̔߂����͂��A�y�����b�ł��߂����肽���Ǝv���B

�@���̐퓬�Ńh�C�c�R�́A�͂��߂ăA�����J����ߗ��ɂł������ƂŁA�������苻�������悤�ł���B

�@���̃A�����J���Ƃ́A�R�}���h�ɐ��s�������C���W���[�ł���B

�@���̃��C���W���[�͔��ɔw���������������A���j�ɂ��̖����c���Ă�肽���A�Ǝv���قǗ��h�Ȃ��̃A�����J���́A�h�C�c�R���Z�ɐq�₳�ꂽ�B

�@�u�C�M���X�ɂ́A�A�����J�������l���邩�ˁv

�@�u�O�Z�Z���l�����܂��B�݂�Ȏ��̂悤�ɔw���������A�S��Ԃ̂�����ɂ������߂��Ă��܂����A�ނ�́A�h�C�c��Y������ߗ��ɂ��Ă�낤�ƁA�C�M���X�C�����j���ł킽�낤�Ƃ���̂��A�����Ŏ~�߂��Ă���̂ł��v

�@�K���ɁA���̃h�C�c���Z�̓��[���A�̃Z���X�������Ă����B

�@�łȂ���A���̃A�����J���́A�����҂ǂ��邵������ꂽ���Ƃł��낤�c�c�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |