|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 9

2 史上最大の機密――原子爆弾

第二次大戦を通して、参戦国のすべてが、相手に手をつけられることをひどく恐れ、しかも相手を脅すときには、すでにこっちは手をつけているぞ、と宣伝した最高機密とは、いわゆる“究極兵器”の開発であった。

本シリーズ第13巻『V1号V2号』を読まれた方は御存じのように、ドイツはあらゆる分野にわたる新兵器の開発に取り組んだが、その中には、敵を脅すのが目的で、実現の可能性があるとはとても思えないような兵器さえ含まれていた。

しかし、両陣営の科学者たちは、真剣になって“超兵器”開発の可能性を、たとえば電気の分野で、あるいは微生物学の分野で、化学の分野でさぐり続ける一方、敵国の動向についても神経をとがらせ続けたのであった。

1 “究極兵器”は原子爆弾 top

両陣営で現実に一体なにが進行中なのか、それを本当に知っているのは科学者たちだけだった。

彼らだけは、もしもそんなものが可能だとすれば、おそらく、物質をかたちづくっている原子を崩壊させたときに放出される、未知の――あるいは測定不能なほどの――恐るべき多量のエネルギーを利用することしかないことを知っていた。

彼らは、原子爆弾の開発をめざして研究を進めていたのである。

そして、いまではだれでも知っているように、その目標へ最初にたどりついたのは連合国だった。

しかし、全く皮肉なことに、この原理の基礎である核分裂をはじめて発見したのは、ドイツだったのだ。

それも、戦争がはじまる前年のことである。

〔ウラニウムに中性子をぶっつけると核分裂が起ることは、一九三八年に、ドイツのオットー・ハーンとフリッツ・シュトラースマンが発見した〕

しかし、ドイツは戦局の進展とともに、原子爆弾の開発研究に必要な資材を、ロケット開発のほうに振り向けてしまったのだった。

チャーチルが、のちにその回顧録の中に書いているように、ドイツが原子爆弾の開発研究を取止めたという情報は、彼とルーズベルトとがその開発促進を決定したのと、ほとんど同時にはいってきたのだった。

そしてこの決定が世界史を大きく書き替えることになったのである。

2 フェルミの実験は間違いか top

原子エネルギーの歴史は、長い期間にわたる、複雑な科学研究の歴史そのものといってよい。

原子というものが、絶対不可分でも不変のものでもなく、そこからさらに小さな粒子が放出されるらしい、ということをつきとめたのは、第一次大戦以前のことなのである。

〔原子は、原子核とそれをとりまくいくつかの電子からなりたち、原子核は、さらにいくつかの陽子と中性子からなっている。陽子は正の電荷を、電子は負の電荷をもっているが中性子は電気的に中性である。そして、原子のもつ電子の数と陽子の数は同じであるため、原子全体としては、電気的に中性となる〕

そして一九三四年、フランスのジョリオ・キューリー〔有名なキューリー夫人の娘婿〕は、人工放射能を初めて造りだした。

そしてそれをうけて、イタリアのエンリコ・フェルミは、中性子をぶっつけることによって、ウラニウムがこれまでに知られていない元素に変る事実を発見した。

ところがこの実験を批判したのが、ナチ・ドイツの化学者アイダ・ノダック〔夫のワルター・ノダックとともに、元素レニウムおよびテクネチウムの発見者として知られる〕だった。

ノダック博士は、フェルミの実験にたいして非常に懐疑的だった。

ウラニウムがそんな変り方をするとは考えられない、というのだ。

そしてひょっとすると、原子そのものが半分に割れるのではあるまいか……と彼女はつけくわえたのだ。

いみじくも彼女は、ここで、核分裂の可能性を指摘したのだ。

だがしかし、そのとき、誰も本気でそれを取上げようとはせず、彼女自身ですら、それ以上追求してみようとはしなかった。

そんなわけで、核分裂の可能性にたいしてドイツで、初めて提示されたそのヒント――そして原子爆弾というものの可能性――は、あえなくも見過ごされてしまったのであった。

イギリスでも、キャベンディシュ研究所がノダックの示唆をウラづけるような実験を行ったのだが、立ち会った学者たちは、その実験結果を「おそらく電気装置の故障が原因だろう」と片付けてしまった。

簡単にいってしまえば、まだ、そんなことを信じたいと思うものが、一人もいなかっただけのことである。

3 連鎖反応に気づかず top

一九三八年の末になって、ドイツの物理学者のハーンとシュトラースマンは、実際にウラニウムの原子が“割れる”〔つまり、核分裂する〕ことを実証し、この事実を、ユダヤ人であるため国外に追放されてイギリスにいた、仲間のリーゼ・マイトナーヘさっそく連絡した。

そして彼女は、クリスマス休暇を甥である物理学者のO・R・フリッシュの家で過ごしたとき、彼とこの問題について話し合った。

ウラニウム原子に、高速で運動している中性子をぶっつけると、ウラニウムを二つに“割る”ことができる事実がはっきりした。

そして、それに続いて、大変面白いことがわかった。

原子が二つに割れたとき、大量のエネルギーが放出され、そして――さらに重要なのは――それと同時にそのウラニウム原子もまた、新しい中性子を放出するのである。

このことはなにを意味するのだろうか。

もし、たった一個の中性子がウラニウム原子をたたくと、それは爆発するか、二つに割れるとともに、大量の中性子を放出する。

この中性子がそれぞれ、近くの原子をたたき、そこからでた中性子がさらに多くの……といった連鎖反応を引き起し、そこにあるウラニウムが全部、恐ろしい勢いで爆発してしまうまで続くだろう……。

だが、こんなふうに書けば連鎖反応が起ることは明らかなのに、おかしなことに、当時の物理学者たちはしばらくのあいだ、ウラニウム原子が分裂するときに、中性子が放出されることを実証しても、それがもとで、連鎖反応が起ることにまでは、思い及ばなかったのである。

ハーンとシュトラースマン自身、中性子の放出されることを知っても、それが連鎖反応を引き起す可能性は考えつかなかった。

もちろん、マイトナー女史も同じことである。

そして、ジョリオ・キューリー夫妻も、この重大な推論を見逃した……。

そんなわけで、この核分裂の発見は、新しい兵器の可能性にはつながらず、ただ、純粋に物理学上の発見として処理された。

誰一人として、核分裂を応用して兵器を開発しようとは、考えなかったのだ。

4 原爆開発の気運高まる top

一九三九年――この重要な年の最初の数ヵ月に、研究開発のペースは急に加速されはじめた。

おそらく核分裂の発見が引き金となり、学者たちに連鎖反応がおきはじめたのだ。

当然のことながら、原子エネルギーを利用することの可能性の有無が検討されはじめ――戦争の危機が刻々と高まるのとともに――その系統的な研究開発を開始する下地ができあがったのだ。

そのころ、イギリスのある日曜新聞が、この事実を大げさに書き立てたことがある。

チャーチルはさっそく警告をだして、新兵器を無責任に宣伝することの危険を説明し、どんなものでもいつかは発明されるにしても、原子爆弾がつくられる可能性はかなり先のことなのだから、と強調した。

しかし、見逃すことができないのは、原子爆弾の研究開発を開始する気運の完全に熟したのが、開戦直前、一九三九年の夏だったことである。

そしてその頃には、まだ科学者たちのあいだで自由に意見が交換され、海外にも、その研究結果が平然と公開されていたのだが、まもなく、いろいろな形での制約や拘束がくわわってくることになった。

だが、これらのウラには、いささか気違いじみた動きもなかったわけではない。

とくに、この超兵器の開発にウラニウムが必要だということが公表されたと同時に、英政府筋ではさっそく秘密会議をひらいて、ドイツが手をだす前に、西ヨーロッパのウラン鉱をすべて買いしめることを決定した。

ドイツが先に手をうつ危険がそれほど大きかったわけではない。

げんに、当時の英空軍科学調査委員会の委員長であり、英政府の有力な科学顧問だったヘンリー・ティザード卿は、原子爆弾が開発される確率は一〇万分の一以下だといっていたくらいである。

そんなわけだから、彼らの熱がさめるのにさほどの時間はかからなかった。

その年の四月には、誰も彼もが、入手できるウラン鉱をすべて買いしめるべきだと騒ぎたて、ベルギーをはじめ各産出国の貯蔵量の調査なども行われたが、六月には、それほどあわてて手をうつことはないという態度を、政府が正式に発表する始末であった。

もちろん、それも科学的な根拠があってのことではなく、たんに、本能的にそんな感じがしたからにすぎなかった。

5 原爆開発は下火に top

この、原子爆弾開発の可能性がだしぬけにさわがれはじめ、そして消えさってからまもなく、これまた出し抜けに、本物の戦争がはじまってしまったのである。

そっちに気をとられて、原子爆弾の開発熱はほとんど消えうせたようにみえた。

科学者や研究機材は、もっとべつの方面で必要とされたからだ。

ただ一つの大学研究所だけが、きびしい制約のもとでほそぼそと研究を続けただけだった。

一九四〇年のはじめ、フリッシュは、ロンドンの国立大学に提出したレポートのなかで、この新爆弾を開発するには、不可能なほど巨額の経費を必要とし、しかも、その効果はさほど高くない、とのべたのだった。

しかし、それから数ヵ月とたたぬうちに、彼はその考えを変えたのである。

物理学は、その種の兵器をつくることが可能だと示唆し、実験もそれを完全に裏付ている。

しかしそれにもかかわらず、科学者たちは、そう考えることをひかえ続けたのだ。

おそらく彼らは、そのほうが自分の地位を安全に保てると考えたのだろう。

6 よみがえった原爆開発 top

だがフリッシュは、そのころ一緒にバーミンガムに滞在していた、物理学者のR・パイエルス教授とこの問題について検討しはじめた。

そして、その新兵器の実現について、理論的にはなんの困難もないということがはっきりしたのだった。

二人は、純粋のウラニウム-U235〔注」をつかえば、爆発が起る、と結論した。

彼らは数学的に、もしも中性子でたたけば、U235は核分裂を起し、その分裂が、つぎの分裂を引き起すに十分な中性子をだし……と、そのウラニウムがなくなるまで続くことを証明してみせたのである。

その計算結果は驚くべきものだった。

〔注=U235のUは、ウラニウムの元素記号であり、235は、その質量数である。ウラニウムには、U238とU235があり、核分裂を起すのは、U235である。しかし、それはごくわずかしか存在していない〕

U235は六〇〇グラムもあれば十分だが、一キロなら爆弾としても手ごろな大きさになるのではないか、と彼らは考えた。

核分裂の連鎖反応によって起るその爆発のさいに、温度は一〇〇〇億度にたっし、爆圧は、大気圧の一〇〇兆倍にもなるだろう。

そしてすさまじい爆風が発生する、と二人はつけくわえた。

これらの結論は、すべての点で正しいとはいえない。

しかし、基本的な意味で、その理論は全く正しいものだし、その点では予言的だといってよい。

そして、このレポートに目を通した英政府筋の科学者たちは、原子爆弾実現の可能性を目の前につきつけられて仰天した。

たちまちにして、この、かつて地球人類がかかわりあった最大の問題を論じたレポートは、軍の最高機密事項となった。

そして、その後数ヵ月もたたない、一九四○年四月には、この問題を推進する委員会を発足させた。

もちろん、この委員会には完全な機密の保持が必要だったし、生産にかかっても、敵にそれと悟られないようにしなければならない。

そこで委員会にも、計画とは全く関係のない名称をつける必要にせまられた。

7 フリッシュに“謎”の電報が top

ちょうどそのとき、ドイツが侵入を開始したデンマークから、一通の電報がフリッシュの元へ届けられた。

発信人は、デンマークの世界的な原子物理学者ニールス・ボーアであった。

ところがその電文の最後の部分が問題となった。

「……TELL COCKROFT…MAUD RAY KENT」

(「……コックロフト〔イギリスの原子物理学者〕に言え。……モード レイ ケント」)

どうもこれは暗号らしい。

MAUD RAYとはRADIUM(ラジウム)〔キュリー夫妻によって発見された放射性元素〕のことではないだろうか?

それとも、RAYとは光線とか放射線の意味か……。

だとするとRAY KENTというのは、RAY COUNT〔放射線量〕を電報局が打ち間違えたのではないだろうか?

謎はふかまる一方だった。

そして、この暗号の意味がはっきり解読されたのは、なんと、第二次大戦が終ってからのことだったのである。

かつてボーアは、子供たちの乳母として、モード・レイという名の女性を雇っていたことがあり、彼女はケント州〔イングランド南東部〕に住んでいただけのことだったのだ……。

最高の頭脳の持主であるフリッシュにも、この単純明白な電文がちゃんと読めなかったのである。

しかしそれはあとになってのこと、委員会はこの“謎”の電文を拝借して、“モード”委員会とよばれることになった。

ドイツの諜報機関が、このモードというのは、一体なんの略号なのだろうと、必死で知恵をしぼったのは、まず間違いのないところだろう。 |

原子爆弾の開発に参画した科学者のひとり、

ニールス・ボーア教授

|

8 難問を抱えた“モード”委員会 top

さてこの“モード”委員会は、発足と同時に難問題にぶつかった。

原子爆弾の開発には、重水〔注〕の供給が絶対に必要なことがわかったのだが、これはノルウェーからしか手にはいらないのであった。

〔注=水素の同位元素の一つである重水素をふくむ水で、中性子の減速材として使用される。

実験のときには、核分裂の連鎖反応が、短時間に起ってしまわないように、中性子を減速させる必要がある〕

そこで、ひそかにノルウェーからフランスに運ばれた重水は、ドイツの眼をかすめてイギリスヘ密輸され、ロンドン郊外の刑務所や、メリー皇太后の居城であったウィンザー城の中に貯蔵された。

“モード”委員会をはじめとする関係機関の研究員にも、むずかしい問題があった。

必要不可欠のメンバーの中に、ドイツ系の人など――フリッシュやパイエルスもそうだが――非イギリス系の血統の人物がたくさん混じっていることだった。

当時の法律では、秘密研究や、それを知られる可能性のある部門の仕事に、外国人や、帰化したばかりの外国人をつかせることは、厳しく禁止されていたのである。

しかし、この法律は数ヵ月後に改正された。

なにしろそうでもしなければ、手も足もでなくなるのだからしかたがない。

研究員の大部分は、ヨーロッパ大陸の出身だったし、原子爆弾はなんとしてでも開発しなければならないのである。

9 ジュネーブ議定書に違反しても top

いま考えて興味をひかれるのは、この時期に、原子爆弾のような恐るべき超兵器が出現することによる道義的側面を、正当化しようとする努力が、ほとんど、あるいは全くはらわれなかったという事実である。

なにもヒューマニズムの立場にたってのことからではない。

爆発によって、放射性降下物〔いわゆ死の灰〕が大量にまきちらされ、広い地域を汚染する危険のあることはすでに知られていたし、これがジュネーブ議定書〔一九二七年につくられた、毒ガスなどの使用を禁止した議定書〕に違反することは明白であった。

戦後になって、名前はわからないが“モード”委員会の委員の一人がこの事実をはっきり認め、ひどく驚くとともに、大変心苦しい、とのべた本が刊行されている。

しかし、その当時、この問題がみすごされたのは、十分理解できることである。

ナチの機甲部隊とその恐るべき破壊力が、刻々と戦局を悪化させつつあったそのころの英政府関係者には、そんなことまで考える余裕などなかったのである。

なにがなんでも戦争には勝たなければならないし、原子爆弾は、その強力な答えだとしか考えられなかったのも当然のことだった。

10 米英、情報交換をはじめたが top

こうしてひそかに原子爆弾の開発研究がイギリスで進められるのと並行して、アメリカでも独自に研究が進められていたのだが、成果はずっとおくれていた。

とくに、イギリスはウラニウムに続く系列の新しい人工放射性元素を二つ発見した。

そもそもウラニウムという名前は、惑星である天王星〔ウラヌス〕にちなんでつけられたものなので、イギリスの科学者たちは、その二つの名前を、海王星〔ネプチューン〕と冥王星〔プルート〕からとった。

これがネプツニウムとプルトニウムである。同じ方向で研究をつづけて、やはりこの二つを発見したアメリカも、同じ名前をつけた。

この頃まで、イギリスもアメリカもお互いに相手の研究がどのくらいまで進んでいるのか、全く知らなかったのであった。

そして一九四〇年の秋に、イギリスのヘンリー・ティザード卿がアメリカを訪れたとき、初めて両国の情報交換が行われた。

その結果、米英両国は、全く同じ路線を進んでいることがはっきりしたのだった。

ただし、イギリスのほうが、少ない予算とかぎられた人材にもかかわらず、アメリカよりもはるかに大きな実績をあげていた。

それからまもなく、イギリスの中央科学局がワシントンに出張所を造り、それからすぐロンドンにも、この計画に関するアメリカの連絡事務所がおかれることになった。

しかし、その情報の交流は、明らかな一方通行にすぎなかった。

アメリカは、最小限の情報しかださなかったのである。イギリスは、やってくるアメリカの連中を“モード”委員会にまで出席させたりするのに、イギリス人で、アメリカの研究員が実際に開発研究をやっている現場を見せてもらったものは一人もいなかったのだ。

まもなく、この非協力的なアメリカの態度にたいして、非難の声が出始めたのだった。

11 米英、本格的に開発を開始 top

一九四一年の春になると、その爆弾はたんに可能性の問題ではなく、確実に実現可能な計画になっていた。

そこで必要なことは、技術的な研究と、その爆弾をつくることだった。

一九四一年に“モード”委員会は爆弾についての報告書を造り、懐疑的な夢の段階から、現実の兵器へと進んできた過程をくわしく説明した。そしてその結論として、一一キロのウラニウムは一八〇〇トンのTNT火薬にひとしい破壊力をもち、その結果できる放射性降下物は、ながい期間にわたり、人間にとって危険なものになるだろう、とのべている。

さらにその報告書は、ドイツも同じように――つまり、優秀な科学者なら誰でも思い付く方向ヘ――研究を進めているに違いない、とつけくわえた。

のんびりしてはいられない――ということが、言外にはっきりと感じられる内容だった。

一九四一年十月、原子爆弾第一号をつくるための作業に関する取決めが行われた。

その作業の秘密をまもるための隠語名は、“チューブ・アロイ”〔円筒合金〕に決定した。

おそらくこの名前は、秘密計画をかくすために考えられた様々な隠語名のなかで、もっともわけのわからぬ、従ってもっともうまい名前と思われる。

アメリカでは、しばらくのあいだ開発計画が下火になった時期もあったのだが、着々と進めているイギリスに刺激されて、同じような委員会が組織された。

そして彼らは、原子爆弾の破壊力を予想して、ウラニウム一キロがTNT火薬の三〇トンに匹敵するという、イギリスに比較するとずっとひかえめな数字をだした。

かくてアメリカは、本格的に原子爆弾の開発に乗出した。

そのころ、シカゴ大学にいたエンリコ・フェルミの指揮によって建設された世界最初の原子炉は、一九四二年十二月二日に、連鎖反応が引続いておこり、ウラニウムの分裂によって、エネルギーがつくられ、アメリカは、原子爆弾開発に自信をふかめたのだった。

〔核分裂の連鎖反応によって発生する巨大なエネルギーを、少しずつとりだして利用するために、その連鎖反応を減速材でコントロールしながらおこさせる装置が原子炉である。減速材には、重水や黒鉛などが使用されるが、フェルミは黒鉛を使用していた〕

12 米、英との情報交換を拒否 top

一方、イギリスは、情報の交換に積極的でないアメリカの態度におされて、ひところのような協力的な関係はなくなりつつあったが、やがて、アメリカの完全な拒否にぶつかることになった。

一九四三年の一月、今後、アメリカは原子爆弾開発に関する情報――その中には重水の製造、シカゴ大学における連鎖反応実験のデータなどはもちろんのこと、基礎理論までもふくめて――をいっさい提供しないむねを公式に通告してきたのである。

これにはイギリスもすっかり困ってしまった。

しかし、アメリカとしては――イギリスがドイツの爆撃にさらされていて危険だからと理由をつけてはいたものの――自分たちだけで原子爆弾を開発することが、将来の国際的なカ関係を有利にすると判断していたのであった。

イギリスの混乱は大きかった。

撤回を申しいれる電報をうっても返事はこないし、連絡会議は杓子定規の発言ばかり、アメリカの沈黙の壁は厚かった。

しかしそのくせ、必要となるとアメリカは、いぜんとしてイギリスの協力を求めてきたし、イギリスとしても、できるだけその要望に応え続けた。

チャーチルとルーズベルトとのあいだでは、両国間の協力関係が続いていることを認めていたのだが、アメリカの現場の科学者たちは、きびしい制約をうけていたのだ。

問題が、国家としてのアメリカの安全に、深くかかわりはじめたからである。

しかし一九四三年の夏に、チャーチルはほかの用件でアメリカの国務長官と会見したさいにも、両国の協力関係は再確認されている。

一九四三年の八月に行われたケベック会談〔カナダのケベックで行われたチャーチル、ルーズベルトの会談〕は、米英の協力に関する手さぐりの時代は終ったと宣言している。

これによってイギリスは再び活気づき、カナダで進みかけていた計画も再開された。

そしてカナダの原子力関係工場は、米英にたいするウラニウムの重要な供給源になった。

13 科学者、米に集結 top

こうして原子爆弾製造計画が活発さをくわえてくるかげには、これに関連のある学者をめぐっての様々なエピソードがある。

中には、ナチ・ドイツの占領地区にとりのこされた学者もたくさんあった。

戦争の激化とヒトラーの政策が厳しさをくわえてくるにつれて、彼らを脱出させるための様々な計画がねられたのだが、そのなかで、ニールス・ボーアほど劇的な脱出をやってのけた例はほかにないだろう。

彼はコペンハーゲン〔デンマーク〕に住んでいたのだが、一九四三年の十月、ナチによる逮捕がせまったとき、ドイツ軍のパトロール艇の鼻先をかすめて、漁船での脱出に成功した。

それから数日後に彼の孫娘は、眠ったまま買物籠にいれられて脱出した。

そしてボーア自身は、英空軍の「モスキート」爆撃機でロンドンヘ到着した。

余分の酸素マスクがないので、そのまま氷着くような隔室の中に、酸素不足と寒さのため、意識をなくしてころがったままの旅だった。

搭乗員は、もしも敵機に遭遇した場合、隔室の扉をあけて、彼を海中に投下せよ、という命令をうけていた。

そして十二月のはじめに、一家はアメリカに到着し、原子爆弾開発に関する科学者のアメリカ独占体制は再び強められたのだった。

一九四四年はじめになると、イギリスは、独力で原子爆弾を開発することが不可能なことを、認めざるをえなくなった。

そこで、イギリスの科学者たちはアメリカにわたり、彼らの研究に協力すると同時に、この問題についての豊かな経験と視野をやしなったのだった。

これほどの大計画を、驚くべき短期間に急速に進めることができたのは、あらゆる人的、物的資源を徹底的に集めたのが、その大きな原因に違いない。

これは、科学研究史上初めてのことだった。

一九四五年のはじめには、爆弾の製造計画がほぼできあがり、投下予定日は八月一日と決定された。

世紀の瞬間は刻々とせまりつつあった。

戦後になってわかったことだが、驚くべきことに、原子爆弾開発に関する機密は、それこそ完全にまもられたのである。

それら、ドイツは、連合国が原子爆弾実現の可能性を検討しつつあることを知り、諜報活動に全力をつくしながら、なおかつ、なに一つとしてその情報をつかむことはできなかったのだ。

米英両国で、様々な国籍の人たちがこの仕事にたずさわり、大量の文書や資料などが流通するなかで、機密を保つということは大変にむずかしいことである。

しかし、それが完全に行われたのだ。

史上最大の秘密兵器は、最後の瞬間まで、秘密兵器として他国に知られることはなかったのである。

|

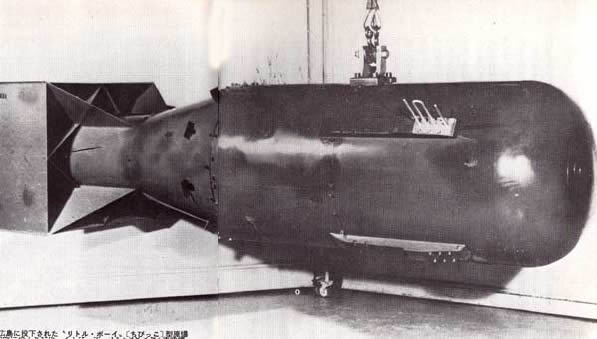

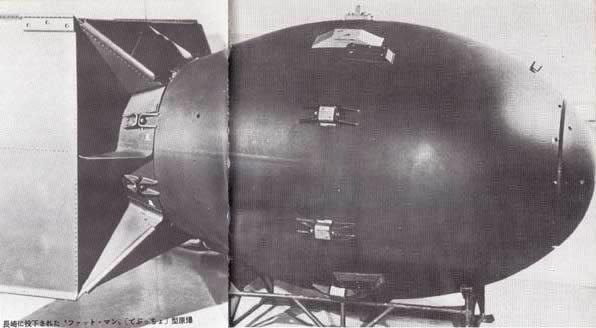

史上最初の原爆実験

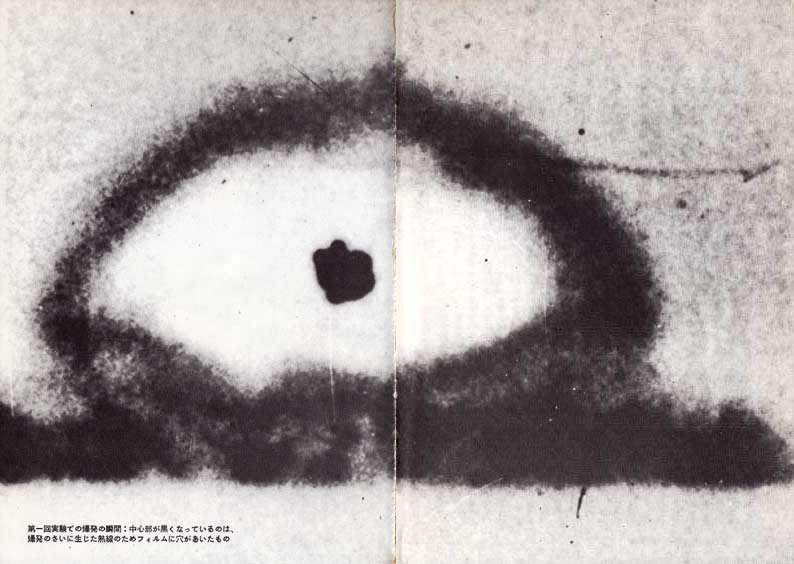

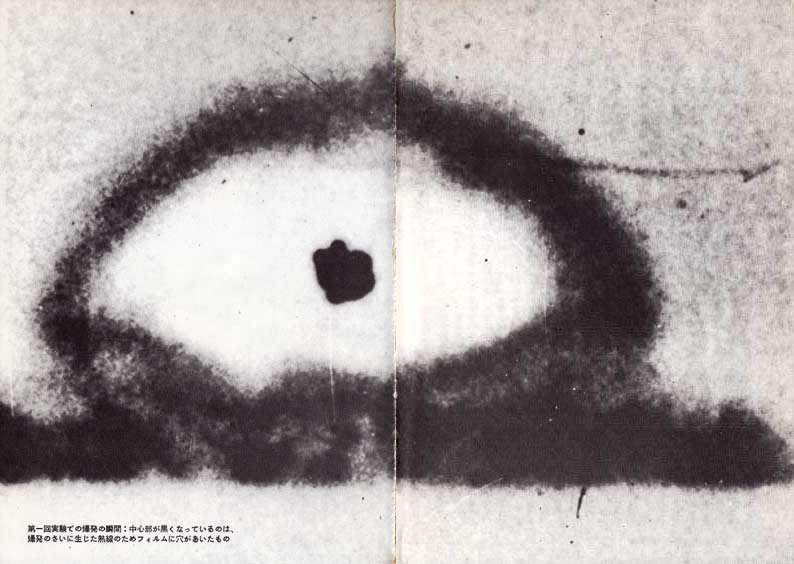

第一回実験での爆発の瞬間:中心部が黒くなっているのは、爆発のさいに生じた熱線のためフィルムに穴があいたもの

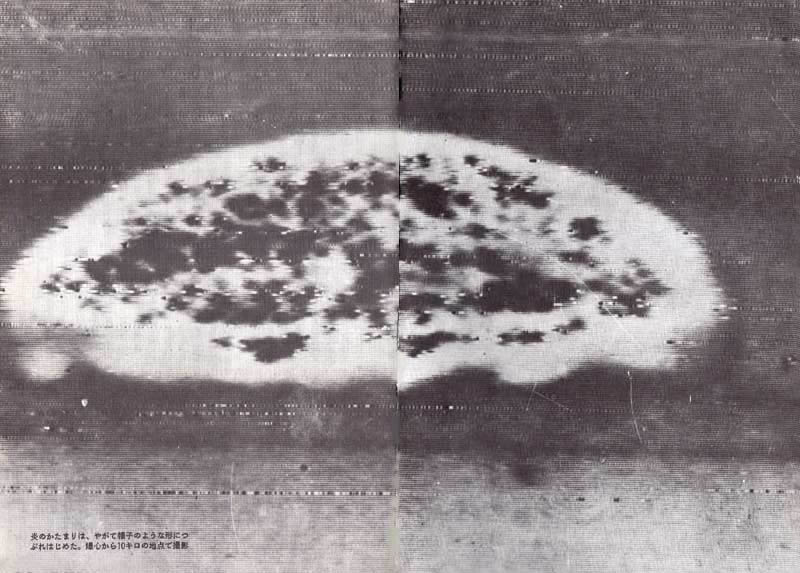

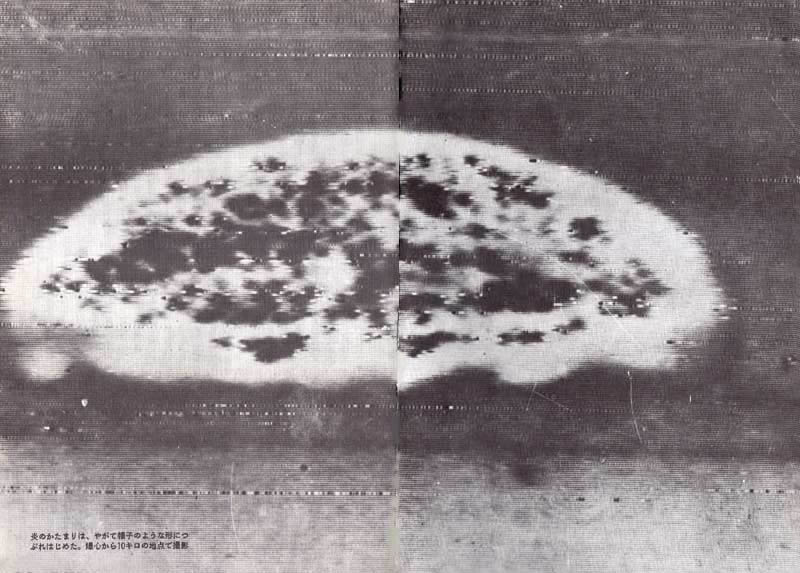

炎のかたまりは、やがて帽子のような形につぶれはじめた。爆心から10キロの地点で撮影 |

14 米、実験に成功 top

最初の原子爆弾は六月に完成した。

それは恐ろしく込み入った装置で、これが、敵の都市の上空にまで運ばれて、投下されるような代物にまでなるとは、とても考えられなかった。

関係者のあいだでも、これが本当に爆発するのだろうか、と危ぶむ声が聞かれたくらいである。

こんなアイディアもでた。

テストを、その威力のデモンストレーションとかねて、投下目標となっている都市〔おそらく広島だと思われる〕の近くで、予告のうえ実施しようというのである。

しかし、これにはすぐ反論がでた。

予告をしたら、日本はその地点に、米兵の捕虜を集めるかもしれないというのだ。

それに、一〇〇パーセントの自信があるとはいえ、爆弾が不発に終ることだってないとは言い切れないのだ。

とにかく、テストはテストとして実施する必要がある。

そんなわけで、ニューメキシコ州アラモゴードの砂漠に一基の鉄塔が組み立てられ、史上初めての原子爆弾は、細心の注意をはらって取付けられた。

こうして、一九四五年七月十六日午前五時三十分、爆発の点火スイッチがいれられ、原子力時代の幕がきっておとされたのである。

実験に立ち会った人々は、爆発の状況を、「スイッチをいれると同時に、太陽が現れたように思えた」とのべている。

事実、ちょうど太陽と同じくらいの大きさにみえたまばゆいその火の固まりは、ゆっくりと上昇しながらふくれあがっていった。

上空に噴き上がった猛烈な爆風は、真白な雲を造り、まるで牛乳の池のように見えたのであった。

数分とたたぬうち、ぐんぐん上昇していった巨大な雲は、まるで大きなキノコのような形をつくった。 |

一九四五年七月十六日、ニューメキシコ州のアラモゴードでおこなわれた、原子爆弾の第一回爆発実験

|

もちろん、これが核爆発の象徴となった“キノコ雲”のはしりだが、実は核爆発にかぎらず、大きな爆発のときはいつでもできるものなのであった。

実験場の近くに建物のたぐいはなにもなかったので、この爆弾の破壊力を具体的に知るわけにはいかなかった。

しかし、爆心のまわりの地面は、まるでうわぐすりをかけた瀬戸物のようになっていた。

すさまじい高熱のためにあたりの砂がとけ、ガラス状の物質となって表面をおおっていたのである。

こうしてニューメキシコにおける実験は成功した。

しかし、だからといって、これが果して兵器として、十分な破壊力をもっているかどうかは、まだ、全く実証されていないのである。

とにかく、実戦に投入してみることが必要だった。

15 運命の八月六日 top

そんなわけで、テストが終って一〇日目には、日本にたいして、ただちに軍事行動を中止して降伏しないかぎり、徹底的な破壊に見舞われることになるだろう、と予告した。

この通告は、一九四五年七月二十六日付で行われたが、七月二十九日に日本政府は公式にこの申しいれを拒否した。

そこで、二発目の原子爆弾を広島に投下する決定が下され、一九四五年八月六日午前八時十五分ぴったりに大爆発がおこった。

続いて八月九日には、長崎に同じような爆弾が投下され、つぎの日、日本は無条件降伏を申しいれた。

こうして原子爆弾――史上最大の秘密兵器――は、秘密でなくなったのであった。 〔広島と長崎の原爆攻撃は、本シリーズ第4巻『B29』にくわしい〕

|

長崎市上空にたちのぼる“キノコ雲”

|

top

****************************************

|