|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5 6

7 9

4�@�����ȓw�́A�V�����

�@�V������߂��錌�݂ǂ�̊J�������́A���Ă��Ă��̌v����Ƃ�ł��Ȃ��e���ɂ��点�A�݂̂�ׂ����̂��A�݂̂�ʂ܂܂ɏI�点�Ă��܂��Ⴊ����̂����A�v�悪�\��ʂ�ɐi�s���A�G�ɂ������Ċ��Ғʂ�̑Ō����������邱�Ƃɐ�����������A�����������B

�@���Ƃ��A����ɂ��̐푈�ŁA�ɂ߂đ傫�Ȗ�ڂ��ʂ��Ă��郌�[�_�[�Ȃǂ́A���̓T�^�I�Ȃ��̂̈���낤�B

1 ���˓d�g�𗘗p���� top

�@���O�Z�N��ɂЂ�ꂽ���X�̉Ȋw�����̐��ʂ̒��ɁA��w��C�Ɠd�g�Ƃ̊W�̉𖾂�����B

�@���i����d�g���A�ۂ��n���̗����ɂ܂łǂ����ē͂��̂��\�\�Ƃ����^��ɂ��ẮA��\���I�̏����ɃP�l���[�ƃw�r�T�C�h�Ƃ�����l�̊w�҂��A�n�����Ƃ�܂���C�́A������Z�Z�L�����炢�̂Ƃ���ɃC�I���������w�������āA�n��Ŕ��M���ꂽ�d�g�́A����ɔ��˂���āA�����Ɖ����܂œ͂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������\���Ă����B

�@�����Ĉ��O�Z�N��ɂȂ��āA�C�M���X�̃A�b�v���g��������������ɂ���ďؖ����A����ɁA�u�P�l���[�E�w�r�T�C�h�w�v��肸���ƍ����Ƃ���ɂ�����̑w�����A�u�A�b�v���g���w�v�Ɩ��Â����̂������B

�@�����ς�ɓd���w�Ƃ��Ă��邱�̑w�̂������ŁA�������̖����ʐM���s���Ă���킯�����A���̌��ۂ́A�����Ƃׂ̈Ӗ��������Ă��邱�Ƃ��͂����肵�Ă����B

�@�����A�d���w���d�g�˂���̂Ȃ�A�ق��ɂ��d�g�˂�����̂�����̂ł͂Ȃ����c�c�B

�@�����Č����̌��ʁA�������̂��̂ɓd�g�˂��鐫���̂��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�̂������B

�@�܂�����ɁA���M���ꂽ�d�g���A���̕��̂ɔ��˂���Ė߂��Ă���܂ł̎��Ԃ��A�d�q�I�ȕ��@�ő��肷�邱�Ƃɂ���āA���̕��̂܂ł̋�����m�邱�Ƃ��ł���B |

�G�h���[�h�E�A�b�v���g�����F�u�A�b�v���g���w�v�������C�M���X�̉Ȋw�� |

�@����ɁA�w�����̋����A���e�i�������A���̕��̂̐��m�Ȉʒu���A���S�ɃL���b�`�ł��邱�Ƃ��m���ƂȂ����B

�@���̃A�C�f�B�A�́A���R�̂��ƂȂ���A�e���̐��Ƃ������A���ꂼ��̗��ꂩ��قƂ�Ǔ����Ɏv���t�����B

�@���킪�n�邸���Ƃ܂�����A�t�����X�A�A�����J�A�C�M���X�A�����Ă������h�C�c�ł��A���ꂼ��̕��@�ŊJ���������i�߂��Ă����B

2 ���ʂ��������p���[�_�[�� top

�@�C�M���X�ł̌����́A�܂������̑�������A�����̒T�m�ɏd�_��������Ă����B

�@�����Ĉ��O�ܔN������\�ܓ��ɁA�����h���łЂ炩�ꂽ�h��Z�p�J���ψ���ɂ����āA�w�����[�E�e�B�U�[�h���́A�u�\�������̌��ʁA���̃A�C�f�B�A�́A����ɂ��߂����������{���鉿�l�̂�����̂ƍl������v�ƕ����B

�@���ꂩ���N��A�L�͈͂̎������s��ꂽ���ʁA��Z�Z���|���h�̗\�Z���F�߂��A�\�[�����g����e�B�[�Y�ɂ������k�C���O�����h���k�ɏc�f���āl���[�_�[��n�̌��݂����߂�ꂽ�B������Z�����A���̂����̈�l�����́A���O���N�̖��ɉ^�p���J�n���ꂽ�B

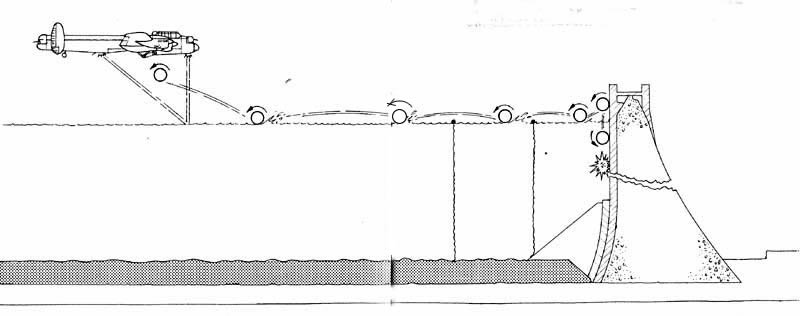

�@���̎����̑��u�ł́A��Z�܃L�����ꂽ��s�@�̈ʒu��ߑ����邱�Ƃ��\�ŁA�y�ʌ^�̑��u�͔�s�@�ɓ��ڂ���āA����G�@�̈ʒu��T�m���邱�Ƃ��ł����B�܂��A�D���p�̑��u�����p���e�X�g���s���Ă����B

�@�����đ��킪�͂��܂����Ƃ��ɂ́A�p�{�y�ɐڋ߂��Ă����s�@�́A��Z�L���ȓ��Ŋm���ɕߑ��ł���悤�ɂȂ��Ă������A�����̑��葕�u���ʎY�ɂ͂����Ă����̂������B

�@�����肷�����܂��A�h�C�c�R�͂��̏������݁A�^�U���m���߂邽�߂ɁA�L���Ȕ�s�D�u�c�G�b�y�������v�����A�C�M���X�̃��[�_�[�����������Ă���Ƃ�����C�ݐ��ɂ����Ĕ�s�������B�����ă��[�_�[�����M���Ă���͂��̓d�g���t�ɕߑ����āA���̐��\��m�낤�Ƃ�����݂��B

�@�������C�M���X���́A��s�D�̎p�������Ƃ���ɁA���̖ړI�ɂ���Â����B�����āA��s�D������邽�тɁA�������͈̔͂̃��[�_�[��n�̓d�g���Ƃ߂��̂ŁA�h�C�c�R�͂��������������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@����Ȃ킯�ŁA�p�R�̃��[�_�[�́A���x�����Ȃ荂�������ł͂Ȃ��A���łɑ�x���V�X�e���Ƃ��ďW���I�ɉ^�p�����i�K�ɂ܂ł��Ă��邱�Ƃ́A�S���m���Ă��Ȃ������B

�@���̂���̃h�C�c�̃��[�_�[�̐��\�́A�C�M���X�Ƃقړ����A���邢�͂�������������炢���������A���їp�Ƃ��Ă̓W�J�z�u���܂����A���̂��߁A���ʓI�ɂ́A���Ȃ�C�M���X�ɐ����������Ă����B

�@���O��N�����ɂЂ炩�ꂽ�C�M���X�̖h��Z�p�J���ψ���́A���킪������܂��ɂЂ炩�ꂽ�Ō�̉�����A���̂Ƃ��ɁA���̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���B

�@�u�q��@�̒T�m�́A�����̂悢�Ƃ��͈��Z�L���ȏ���������s���̂��̂܂ŕߑ��ł���B�����Ă��̑��u�́A�G�̖W�Q�d�g�ɂ킸��킳��邱�Ƃ͂Ȃ��B��������ł���G�@��ߑ����邽�߂́A�g���̒Z���d�g���������\�\�L���͈͂͂��܂����\�\�V�^���[�_�[�����p���������ł���v

�@����Ȃ킯�ŁA���킪������Ɠ����ɁA�������ꂽ�p�R�̃��[�_�[�Ԃ́A���̓�����^�p���J�n���邱�Ƃ��ł����̂ł���B�������A���̂Ƃ��ɂ́A���̃��[�_�[�Ԃ̑��݂́A�h�C�c�R�Ɋ��S�ɒm���Ă��܂��Ă͂������A�J���i�K�ł̋@���ێ����������ɂ��̂������āA���Ȃ�̊��Ԃɂ킽���āA�p�R�̗D�ʂ��������ꂽ�̂������B |

�p�{�y��݂ɂ���ꂽ���[�_�[�A���e�i�F

����120���[�g���œG�@�̌��m�ɈЗ͂�����

�h��퓬�@��U������}�����[�_�[�̃A���e�i�F

�C�M���X�C���������낷����ɂ��Ă�ꂽ

|

|

�p�R�̑�x�o�V�X�e���̎����ɓw�͂����w�����[�E�e�B�U�[�h��

|

�p�{�y���݂��ԃh�C�c�̔�s�D�u�c�F�b�y�������v���F

1939�N�A�p�R�̑�@�x�����[�_�[�̔\�͂������邽�߂�

�������A���̂�����݂͖��ʂ�����

|

3 ���g�Ő����͒T�m top

�@�푈�J�n�Ɠ����ɁA�h�C�c�R�����̑��݂�m���������悤�Ȕ閧����Ƃ��ẮA�����͂̒T�m���u�g�\�i�[�h�k�A�X�f�B�b�N�i�`�r�c�h�b�j�A���R�����͒T�m�@�����ψ���̓������l������B

�@���̑��u�́A��ꎟ���̏I�育��ɂ́A���łɃC�M���X�ł��̉\�����������ꂯ���߁A���̌���Ђ��Â��J���������������Ă������̂������B

�@�����ă��[���b�p�ْ̋����Ăт����܂�ƂƂ��ɁA�`���[�`���̂����g���g�Ő����͂���������@�h�̏d�v���͂܂��Ă������肾�����B

�@���O�Z�N��ɂ́A���ꂪ���S�Ɏ��p���̒i�K�ɂ܂œ��B�����B���O���N�āA�p�{�y��݂̃|�[�g�����h�ŁA�C�R�ɂ���đ�ꍆ�̉^�p���J�n����A��ς悢���ʂ������߂��B

�@���̑��u�́A�ȒP�ɂ����A�u�s�[���I�v�Ƃ�������ǂ������A�f���I�ɔ��˂��鐅���X�s�[�J�[�������B���̉����C���Ōő̂ɂԂ���Ɣ��˂��Ė߂��Ă���B�߂��Ă���܂ł̎��Ԃ��͂��邱�Ƃɂ���āA�ڕW�܂ł̋�����m�邱�Ƃ��ł���킯���B

�@���̑��u�͊J��܂Ō��d�ȋ@���Ƃ��Ă܂����Ă����B�����Đ퓬���n���A�h�C�c�̐����͂t�|�[�g�̏�g�������́A�p�͂̒T�m�@�̔��˂��鉹���A���������̊͑̂ɔ��˂��āu�s�[���I�v�Ƃ����Ђт������Ă邽�тɁA���������|�ɂ�������̂������B�������A�h�C�c�R�����̔閧�ɋC�Â����Ƃ��A�p�R�̊͒��̑啔�����A���łɂ��́g�\�i�[�h�����Ă��āA���̗D�ʂ͂��͂��邪�ʂ��̂ƂȂ��Ă����B

4 �����_����� top

�@�����̐V����́A���_�Ƃ��Ăׂ͂ɖڐV�������̂ł͂Ȃ��A�ˑR���ꂽ�V�Z�p�A�V�m�������p�����A�Ƃ������̂ł��Ȃ��B����܂łɂ����낢��Ȋp�x����e�X�g����Ă����A�C�f�B�A���A�푈�Ɏg���Ƃ����ϓ_����A���������ǐ������ɂ������A���ʂƂ��āA���̃A�C�f�B�A�ɐV�����������������邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�K�v�ɂ��܂��Ă̂��ƂƂ͂����A�푈�Ƃ������̂́A�ӂ邢�A�C�f�B�A�́A�V�������p�𑽐����݂������̂��B�푈���Ȃ���A�����̑啔���́A���̂܂܂�������Ă��܂����ɂ������Ȃ��B

�@���̈�ɁA�g�v���[�g�h�k�o�k�t�s�n����m��p�C�v���C���̓������l�v�悪����B����͑s��Ȍv��̐����������Ƃ����Ă悢���낤�B

�@����́A���C�g���k�p�{�y�̓�݁l����m���}���W�[�k�t�����X�k�����l�̊C�݂܂ŁA�A���R�̏㗤���̂Ƃ��ɕ~�݂��ꂽ�A�C��p�C�v���C���̂��Ƃł���B�̂��ɓ�{�ڂ��A�_���W�l�X������J���[�܂ŁA�h�[�o�[�C���̈�Ԃ��܂�����������ŁA�~�݂��ꂽ�B

�@���̃A�C�f�B�A�ɂ���āA�U�������댯���������Ă܂ŃK�\�������͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������A��������̃^���J�[�͕K�v�Ȃ��Ȃ�A�A���R�̃K�\�����̋����𖧂��ɁA�����������Ɋm�ۂ����̂������B

�@�p�{�y����A�C�M���X�C���̊C���ʂ��āA�p�C�v�ŃK�\���������[���b�p�嗤�ւ����肱�ށ\�\�����炭�A�펞�łȂ���A����Ȍv��͂�����{�C�Ō��������Ȃ����낤�B

�@

�������A�A�C�f�B�A���̂́A�����Ƃ��߂��炵�����̂ł͂Ȃ��c�c�B |

�g�v���[�g�h�v��̃p�C�v�~�ݍ�ƁF

���̌v��ɂ���āA�^���J�[�����킸�A���S�m���ɃK�\������

�p�{�y���烈�[���b�p�嗤�ւ͂��Ԃ��Ƃ��ł����i�㉺�Ƃ��j

|

5 ���_�Ǝ��s�A�ǂ��炪�d�v�H top

�@�ǂ�ȐV�����v��ł��A���ߎ�ƂȂ�̂́A���̊�b�ƂȂ闝�_�ł���B�������R�̊W�҂Ƃ����̂́A�����̏ꍇ�A�߂�ǂ��ȗ��_�I�l�@�Ȃǂ͂ʂ��ɂ��āA�������܂�������ۂɂ���Ă݂����Ƃ����U�f�ɂ�������̂ł���B

�@���̂��Ƃɂ��Ă͂܂��̏͂ŁA���_�I�ɑS���s�\�ȃA�C�f�B�A����݂����Ɏ��s�ɂ����A�ނȂ����e�X�g���J�Ԃ������Ƃ����킵���Љ���B

�@�Ȃ��ł���p�u�����Ή����ˊ�v�̂悤�ɁA���_��͂������A�e�X�g�ł��A���ꂪ���܂������Ȃ����Ƃ��ؖ�����Ă��Ȃ���A���Y�ɂ����A����ɓ��������Ⴓ������̂��B

�@����������Ƃ͋t�ɁA���_�I�ɂ��������邱�Ƃ����t�����Ă���A�C�f�B�A�ł���Ȃ���A�R�W�҂������Ă�����p���̃C���[�W�ɍ��v���Ȃ��Ƃ����A���ꂾ���̗��R�Ŏ�������Ȃ���������܂��A�������ď��Ȃ��Ȃ��̂ł���B

|

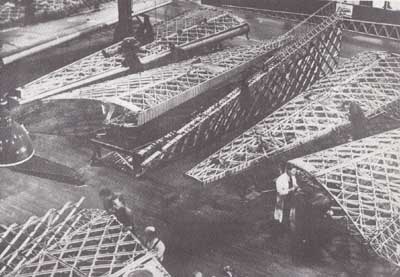

�u�ŒZ���\�����_�v�ɂ��q��@�̌y�ʉ�

�p�[���Y�E�E�F�[���X���l�Ă�����s�@�̋@�̂́u�ŒZ���\�����_�v�́A�u�E�F�����g���v�����@�ɍ̗p���ꂽ |

|

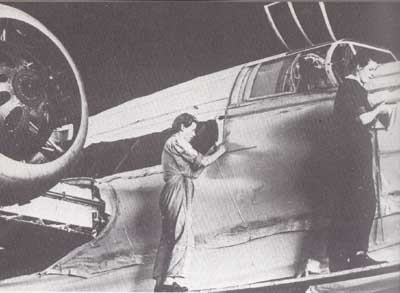

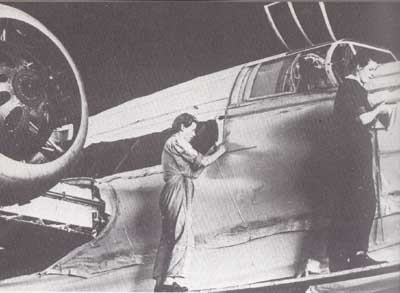

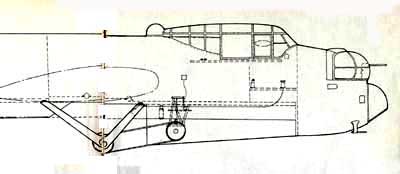

�@��s�@�̓��̂̐���

�B�O�̓\��t���Ǝd�グ

|

�A��s�@�̗��̐���

�C���������u�E�F�����g���v�����@

|

|

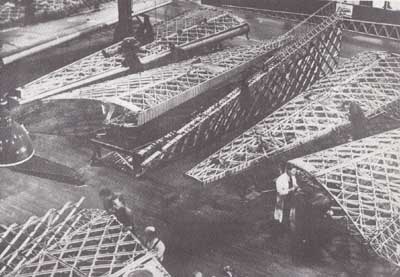

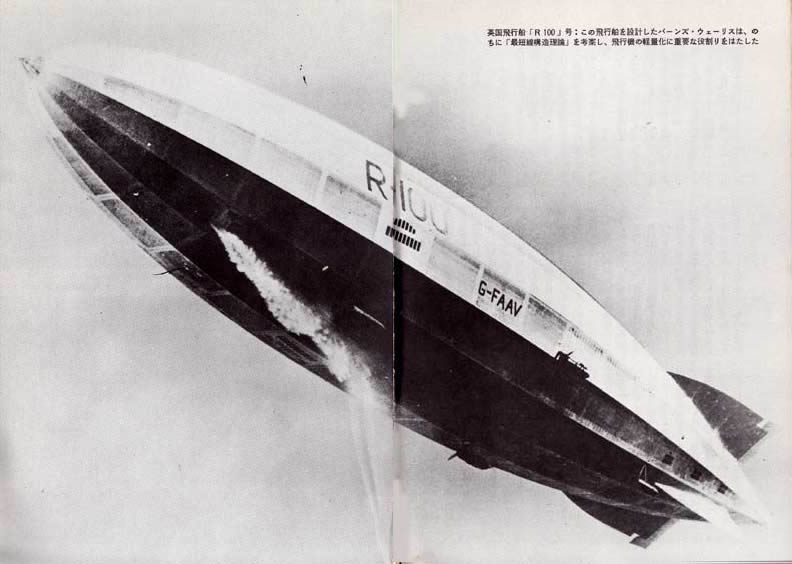

�p����s�D�uR100�v���F

���̔�s�D��v�����o�[���Y�E�E�F�[���X�́A�̂��Ɂu�ŒZ���\�����_�v���l�Ă��A��s�@�̌y�ʉ��ɏd�v�Ȗ��������͂�����

|

6 ���_�I�ɂ͐������Ă��c top

�@�C�M���X�ɂ�����閧����J���̎哱�I�l���Ƃ����A�����炭�o�[���Y�E�E�F�[���X�������Ăق��ɂ��Ȃ����낤�B

�@��O�ނ́A�u���b�N�����Y�̃T�[�L�b�g�k�C�M���X�̗L���Ȏ����ԃ��[�X�̃R�[�X�l�ׂ̗ɂ������A�r�b�J�[�X��s�@�H��ɂƂ߂Ă����B

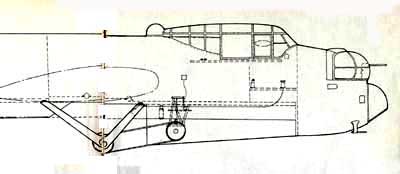

�@����Z�N��ɁA�ނ̓C�M���X�Ō������ꂽ��s�D�̂����ŁA�ő�̐�����Ƃ�����u�q100�v��v���Ă���B

�@�����Ĉ�Z�N��A�ނ́A��s�@�̍\���ނ̌y�ʉ��ɑ傫�Ȑi���������炵���Ƃ�����A�u�ŒZ���\�����_�v�k��s�@�̓��̂Ȃǂ̍\���ނ��A�������ɍŒZ�����Ō������邱�Ƃɂ���ċ��x���܂��A�d�ʂ��y������������l���l�Ă����B���̗��_���A���평���ɏd�v�Ȗ�������ʂ����A���́u�E�F�����g���v�����@�̐��܂����ƂƂȂ����̂ł���B

�@����Ȃ��Ƃ����������ŁA�E�F�[���X�͔��e�ɂ��āA�[���S���������悤�ɂȂ����B

�@�����āA���̂���g���Ă������e�ɑ傫�Ȍ��_������̂ɋC�Â����B

�@�������A���̉��P������ꂪ�R���ɂ������Ă�����i�����Ă��A�߂������S�Ƃ����ǂɂԂ��邾���ł������B

�@���_�I�ɂ͑S���������B

�@�����A���̌v�悪�R�̒ʐ��ƍ��v���Ȃ��Ƃ������ꂾ���̗��R�ŁA��������Ɩ�������Ă��܂����̂ł���B

�@�ނ͂���ɂ������Ȃ������B�����āA�M�S�ɂ���l�����ɂނ����Ă��̒�Ă��J�Ԃ��������̂������B

�@�������A�u�M��Ăɂ��Ă͐T�d�Ɍ����̂����c�c�v�Ƃ������܂蕶��̕Ԏ��������Ƃ�ȊO�ɂȂ�̔������Ȃ������̂ł���B

7 ���e�ő�n���䂳�Ԃ� top

�@�ނ̒�Ă̈�́A�̂��Ɂu�n�k���e�v�Ƃ���悤�ɂȂ������̂ł���B

�@�ȒP�ɂ����A�E�F�[���X�́A�����珬�^�̔��e���ʂɂ����Ă��A�j��p����Ƃ��Ă̌����́A�������č����Ȃ����Ƃ����ʂ����̂������B

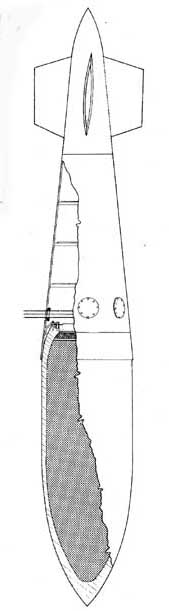

�@�����Ŕނ́A�y��̗ʂ��A�d���ɂ��Ė��܃p�[�Z���g�قǂ����ʂ�����@���l�������ƂƂ��ɁA���̔����͂������ƌ����悭����������H�v�������̂ł���B

�@�n��ɖ������Ĕj�锚�e�̂Ȃ��ǂ���́A���̂Ƃ��̏Ռ��g�̂��Ȃ�̗ʂ��A��C�Ƃ������k����₷�������ɋz������Ă��܂��_�ɂ������B

�@�K���X�����x�Ȃ�A���Ȃ艓���Ƃ���܂Ŕj��邯��ǁA�����{�̂ɑ傫�ȑ�������������̂́A����������ꂽ�͈͂ɂ����Ȃ��B

�@�����Ŕނ́A��������锚�e�ɍő�̌��ʂ�������ɂ́A�ł��邾�����k����ɂ������̂̂Ȃ��ɁA�ނ���߂��`�Ŕj���邱�Ƃ��A�ƋC�Â����̂ł���B

�@��������A�����͂͂͂邩�ɏW���I�ɁA�����ʂȂ��A���̈З͂��ő���ɂ��߂��͂��������B

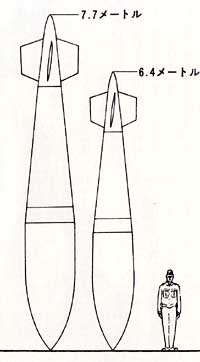

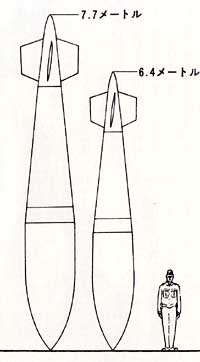

�@�����Ŕނ̐v�������e�́A����܂Ŏg���Ă������̂��͂邩�ɑ傫�Ȃ��̂������B�d�ʂ͖��Z�g���A���̎l���̎O���y��ł���B

�@��������x��ꖜ�O�Z�Z�Z���[�g�����瓊������ƁA�n��Ɍ��˂���Ƃ��̑��x�́A������Z�Z�Z�L���k�����̈�E�O�{���炢�l�ɂ��B���A�n���[���\�\�����炭�O�Z���[�g���ȏ���\�\�����ނ��ƂɂȂ�B�����Ŕ������������Ă��A�n��ɂ́A�����Ȍ����������炢�ɂ����Ȃ����낤�B

�@�������A���̂����ɁA�n���[���Ƃ���Ŕ�������k���́A���傤�ǒn�k�Ɠ����悤�ɁA�����ǂ����n�����ꂩ���邪���A�����ƍL�͈͂ɂ킽���đ傫�ȑ��Q���������邱�ƂɂȂ�B

�@���������̒n�_�̏オ������������A��������肵�āA����قǐ[���܂œ˓����Ȃ������Ƃ��Ă��A���̌��ʂ͂�����ׂ����̂ɂȂ邾�낤�B

�@���e����Z���[�g���̐[���ɂ����˓����Ȃ������Ƃ��Ă��A��ꖜ��Z�Z�Z�g���̏㍻���ӂ��������A�[����Z���[�g���A���a���Z���[�g���̋���Ȍ����ł���̂ł���B

�@�����ŁA���̔��e���g�p����A���^���e���₽��ƂЂ낢�͈͂ɂ܂����炷�̂Ƃ������āA�ڕW���̂��̂��m���ɔj��ł���Ɠ����ɁA�W�̂Ȃ��Z�������̔��������A���ɒႭ���邱�Ƃ��ł��邾�낤�c�c�B

�@�E�F�[���X�͂��̃v�������A���悻�͂ɂȂ��Ă��ꂻ���Ȑl�ɂ͂��ׂĂԂ����Ă݂��̂����A�ނ�݂͂�ȁ\�\�q��@���Y�����r�[�o�[�u���b�N�����ӂ��߂ā\�\���ł͋��͂��悤�Ƃ����Ȃ���A���ۂɂ͉������Ă���Ȃ������B |

�p�q��@���Y���r�[�o�[�u���b�N��

|

8 �Ђ��ς肾���́u�n�k���e�v top

�@���̔��e�����������̂́A������I�肩��������ɂȂ��Ă��炾�����̂ł���B

�@�܂�����́A�m���}���W�[�ɏ㗤�����A���R���}�������߂ɁA�}���Ŗk�シ��h�C�c�@�b�����̑��~�߂��˂���āA�t�����X�̓S�����H�ɓ������ꂽ�B

�@���e�́\�\�g�g�[���E�{�[�C�h�k�w���m�b�|�l�Ƃ����B�ꖼ�������Ă����\�\�g���l���̐^��ɖ������āA��Z���[�g���̊�Ղ����ʂ��A���傤�ǃ��[�����ʂ��Ă���[���Ŕ��������B

�@���̏Ռ��ɂ���Đ���g���̐ΊD�w�������ꂨ���A�g���l���͊��S�ɂӂ�����Ă��܂����̂ł���B

�@��ꔭ�ڂ��݂���������ׂ��З͂ɁA���̏d���Z�g���̉�������́A�����܂��Ђ��ς肾���ƂȂ����B

�@�����āA�h�C�c�̃��P�b�g���ˊ�n���U������̂Ɏg���A�Ȃ��ɂ́A�n���O�Z���[�g�����̐[���ɁA�R���N���[�g�Ɗ�ł܂����Ă����i�[�ɂȂǂ��A���`���Ƃǂ߂Ȃ��܂łɔj�Ă��܂����̂������B

�@���̂����܂������e�̏o���ɁA�C�M���X�̒���@�ւ́A�h�C�c�R�����������t�{�[�g��n�₻�̑��̐ݔ��̋�����Ƃ����߂��A�Ƃ��������������Ă����قǂ������B

�@�����ŁA�E�F�[���X�́A���O��N�ɂ������v�}���Ђ��ς肾���A���X��{�̍\�z�������A�d����Z�g���̒��d�ʔ��e�̐���ɂƂ肩�������B

�@�R�͊����q��������l�ܔN�O���Ƃ����߁A�B�ꖼ�́g�O�����h�E�X�����h�k�g�����v�̃u���b�W�ő叟���邱�Ɓl�Ƃ���ꂽ�B

�@����g�g�[���E�{�[�C�h�́A�t�{�[�g��n���t�����X�����|���A���l�ܔN�̏��߂ɂ́A�h�C�c�����̂t�|�[�g��n�̑啔����j�Ă��܂����B

�@�n���u���N�k�h�C�c�l�A�A�C���C�f���k�I�����_�l�A�x���Q���k�m���E�F�[�l�Ȃǂł́A��s�@���\��̍��x�܂ŏ㏸�ł��Ȃ��āA���̔����̍��x���瓊�����ꂽ�ɂ�������炸�A�g�g�[���E�{�[�C�h�́A�t�|�[�g��n���قƂ�NJ��S�ɉ�ł������̂������B |

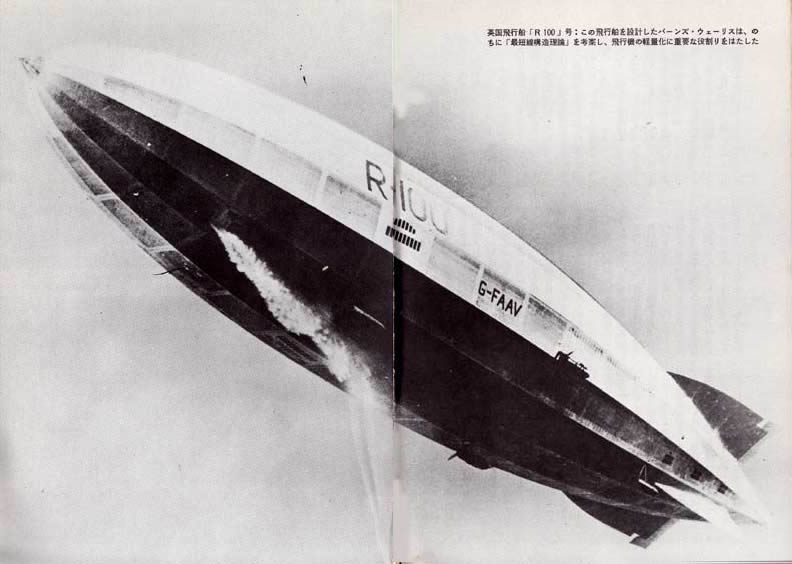

�E�F�g�O�����h�E�X�����h�F�n��Ɍ��˂���Ɠ����ɁA���e�̒����t�߂ɂ��Ă��锚�j�{���g���쓮���āA�e�v�̏㔼�����ӂ��Ƃ��A���������n���[���������Ĕ�������

���F�o�[���Y�E�E�F�[���X���J��������́u�n�k���e�v�g�O�����h�E�X�����h�i���j�Ɓg�g�[���E�{�[�C�h�i�E�j

|

|

|

|

|

9 ���{�̓S���Ԃ��ڕW�� top

�@�g�O�����h�E�X�����g�̈ꔭ�ڂ́A�u���[�����k�h�C�c�l�̋߂��A�r�G�t�F���g�̓S�����߂����ē������ꂽ�B

�@���̗���A���̒����́A����܂ŁA��������Ȃ����炢�l�X�ȕ��@�ōU������A�������g�g�[���E�{�[�C�h����������Ă����B

�@�������A�S���Ȃ�̑��Q���������邱�Ƃ͂ł����ɂ����̂ł���B

�@�g�O�����h�E�X�����h�́A���ꂪ���ڂł���悤�ɉ������ꂽ�u�����J�X�^�[�v�����@���瓊�����ꂽ�B

�@���e�͖ڕW���琔���[�g�����ꂽ���A�n���ł��������唚���ɂ��n�Ղ̂����܂����k���ɂ������ꂸ�A���̃A�[�`����Ȃ�S�����́A���̂������y���������Ă����ꂨ�����B

�@������ɂ́A�����߂��̓����悤�ȓS�������˂���A���̂Ƃ��́A���ꂱ�����Ƃ������Ȃ��قǁA�O��I�ɔj�ꂽ�̂������B

�@���ꂩ�琔�T�ԂƂ����Ȃ������ɁA�t�{�[�g�̊�n�͂������A��v�Ȍ�ʂ̋��_�͂��ׂāA���̉�������ɂ���ēO��I�ɔj��Ă��܂����̂������B

�@�����Ă��܂�A���́g�O�����h�E�X�����h�ނ��̔����ڕW���݂���̂��ނ������������Ȃ��Ă����B

�@�����́u�n�k���e�v�ɂ��Ō�̔����́A�o�o���A�k�h�C�c�암�l�ɂ������q�g���[�̕ʑ��ɂ������čs��ꂽ�A�Ɠ`�����Ă���B

�@�\�肳��Ă��Ȃ���A��������Ȃ������ڕW�����������B

�@����́A���{�{�y�̓S���A���Ԃ������B�g�O�����h�E�X�����h���̂肾���܂��ɁA���q���e���T�b�T�ƕЂ����Ă��܂�������ł���B

�@�o�[���Y�E�E�F�[���X�̊�����悤�ɁA���������̒��d�ʔ��e�������Ƒ����J������Ă���A�푈�̗l�����傫��������Ă����̂́A�܂��ԈႢ�̂Ȃ��Ƃ��낾�낤�B

10 �_���̔j��e�� top

�@�������A�ނ������Ă����A�C�f�B�A�̂Ȃ��̈�ɁA��r�I���������������̂�����B

�@����������͌R���I�Ȋϓ_����݂�ƁA�u�n�k���e�v���͂邩�ɋC���ȃA�C�f�B�A�ł������B

�@���_�I�ɂ͐������̂����A�ꌩ�����Ƃ���A�ǂ��ɂ���z�V�O�Ƃ����݂��Ȃ��̂ł���B

�@�������A���ꂱ���E�F�[���X�ő�̔����Ƃ�����A�u�������e�v�k����́A�_���E�o�X�^�[�_���j�e�̑�\�Ƃ�������̂ł���l�Ȃ̂��B

�@����͓���̖ڕW�\�\�h�C�c�̐�͂̌��ł���A���[���n���̐��S�����x���鐅�͔��d���̃_���Q�\�\��j�邽�߂ɍl�������ꂽ���̂������B

�@�����̃_����j�邱�Ƃ��A�푈�������܂ő����悤�Ƃ���h�C�c�ɁA���ꂩ��䂳�Ԃ�������邱�ƂɂȂ�̂́A�����������B

�@���̋���ȃ_����j��Ƃ������Ƃ́A����Ƀh�C�c�̐�ӂ������������ł͂Ȃ��A���[���n���̐��S���ɂ������鐅�̋������Ƃ܂�A������A�S�̐��Y���X�g�b�v���Ă��܂����ƂɂȂ�̂��B

�@���́A���̂��߂̗L���Ȏ�i���l���������Ƃ������B

�@���́A�E�F�[���X���u�n�k���e�v�̃A�C�f�B�A���v���t�����̂́A���̖��ɂՂ������Ƃ��̂��Ƃ������̂ł���B

�@�������A���̂Ƃ����ꂪ���ʂ��Ă����̂́A�_���ɂ������āA����߂Đ��m�ɔ��e�𖽒������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����₾�����B

�@�����đ傫���̖��\�\���̃_����j��ɂ́A���Ȃ��Ƃ��O�Z�g���̔��e���K�v�ƂȂ��Ă���\�\���������B

�@�������A����ȃo�P���m�̂悤�Ȕ��e�𓋍ڂł��锚���@�͂Ȃ��B

�@����Ȃ킯�ŁA�̂��ɂ��̃A�C�f�B�A����u�n�k���e�v�����܂ꂽ���Ƃ͏Љ���Ƃ��肾���A���̂����ނ́A�ׂ̊ϓ_��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@����Ȕ��e���K�v���Ƃ������Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��A�_���̕ǂ�j��̂ɕK�v�ȗ͂���͂��������ꂽ���̂ł���B

�@�����A�Ȃɂ��ׂ̎�͂Ȃ����̂��낤���B

�@��ʂ̔�����A�_���̏�⑤�ʂłȂ��A�_���̕ǂɂ҂�����Ƃ���������ԂŔ��������邱�Ƃ��ł����Ȃ�A���Ⴂ�ɑ傫�Ȕj��͂����邱�Ƃ��ł���B

�@���̂Ƃ��A�E�F�[���X�Ɉ�̃A�C�f�B�A���Ђ�߂����B

�@�_���ɂ���Ďx�����Ă��鐅�́A��C�Ƃ������Ĉ��k����ɂ����B

�@�]���āA�����Ŕ��e���y���ꍇ�A���̗͂��g�U�����Ȃ��ŁA���ځA�_���̕ǖʂɓ`����͂����B

|

���[���n���̍H�Ɨp���Ɠd�͂��[��ɂ܂��Ȃ��Ă����_���������ɔj���u�������e�v�F���̐}�̂悤�ɔ��e�����A�_����j��

���m�ȍ��x���������߂ɤ�@�̂ɓ��̃X�|�b�g���C�g���Ƃ�����A�n��ɏƂ炷���ꂽ��̉~���W�̎��^���������Ƃ��œK���x�ɂȂ�

|

11 �q���̗V�тɃq���g top

�@���̃A�C�f�B�A�ɂ܂������Ȃ����Ƃ͂����Ɋm���߂�ꂽ�B

�@�����Čv�Z�̌��ʁA���悻�܃g���قǂ̍����\������A�_���̕ǖʂɂ����������ł��������y����悢���Ƃ��͂����肵���B

�@�����A���̔��I�m�Ȑ[���̐����Ŕ���������A�_���̕ǖʂ͔j��A�����炭�A���a��Z���[�g���قǂ̑傫�Ȍ��������A�Â��ċ��낵�����Ƃ��N���c�c�B

�@�������A��肪���������킯�ł͂Ȃ��B���ꂾ���̔�����A�ǂ�����Ă����܂ł����Ă������B |

�u�����J�X�^�[�v�����@�ɂƂ����ꂽ���e�ɁA

�������O�ɉ�]�͂��������鑕�u

|

�@�ʏ�̔��e�ł͖��ɂȂ�Ȃ��B�����Ƃ�����i�����邪�A���łɃh�C�c�R�͂�������z���āA�����ɋ��͂Ȗh���Ԃ菄�炵�Ă��邱�Ƃ��킩���Ă���B

�@����ȂƂ��A�E�F�[���X���n�b�Ǝv���������̂́A�q�����r�ȂǂŁA�����Ȃ��Đ��ʂ�����������A���̗V�т̂��Ƃ������B���������s��ꂽ�e�X�g�̌��ʁA��^�̉~���^�̔��e�Ȃ�A����ɂ������^�������邱�Ƃ��킩�����B

�@���߂̂���A�E�F�[���X�́A���̃A�C�f�B�A�ɋ^������A���̔��ɂԂ������B�����āA���ۂɔ�s�@����̓�������������Ă݂āA�\�z�ǂ���̌��ʂɂȂ邱�Ƃ��͂����肵�����Ƃł��A���ǂɂ͂��̌v���ϋɓI�ɐi�߂悤�Ƃ��铮���͑S���Ȃ������̂��B

�@�Ƃ��낪���l�O�N�ɂ͂����Ă܂��Ȃ��A���ꂪ�����������̂��A�����ʂ��ɁA���̃��[���n���̃_�������邱�Ƃ����肵���̂ł���B����Ɠ����ɁA���́u�������e�v�́A�����܂��r�������т邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�Ɍ��ɂ���������������v������邻�̔���������A�m���ɍs�����߂ɁA�������̕⏕���u���l�������ꂽ�B

�@���Ƃ��A���m�ȍ��x���������߂ɂ́A�����@�̋@��ƌ㕔�ɃX�|�b�g���C�g������t��ꂽ�B

�@���̃��C�g�����ꂼ��n��ɂ������O���̉~�̒[���ӂꂠ���āA���傤�ǂW�̎��^���������Ƃ��A�����@�͗v������Ă��铊�����x�ƂȂ�悤�A���炩���ߒ������ꂽ�B

�@����ɁA�ΐ��̏㗬����_�����߂����Đڋ߂��Ă��������@���A�w�肳�ꂽ�����n�_�ɒB�������Ƃ��m�F���邽�߂ɂ́A���c�Ȃ̕��h�K���X�ɁA�x���^�̖_�𐅕��Ɏ�t���B

�@�����āA�x�̎��̍����̕�����_���̕����̂ł��Ă݂āA�x�̉F�̂ӂ��܂��̗��[���A�_���̗��[�Ƀs�^���Əd�Ȃ����_���A�����n�_�ɂȂ�̂��B

�@�����Ŕ��e�̓����|�^���������悢�B

�@�����̑��u�́A���m�Ȕ�����������邤���ɁA��ϖ��ɂ������B

|

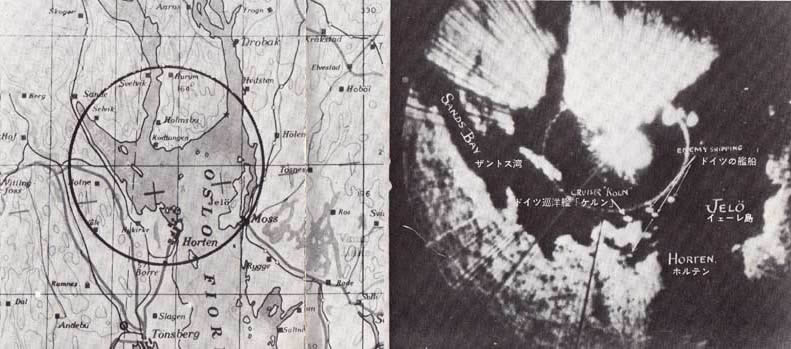

�����O�̃��[�l�E�_���̍q��ʐ^

�����������������̃��[�l�E�_���̍q��ʐ^�F�������萅���Ȃ��Ȃ��Ă���

|

12 �������Ń_������� top

�@���l�O�N�܌��\�Z���̌ߌ�㎞�O�\�����傤�ǁA���̍��̂��߂Ƃ��ɕҐ����ꂽ��617��s���́u�����J�X�^�[�v�����@�́A���X�Ɗ�n�i�����B

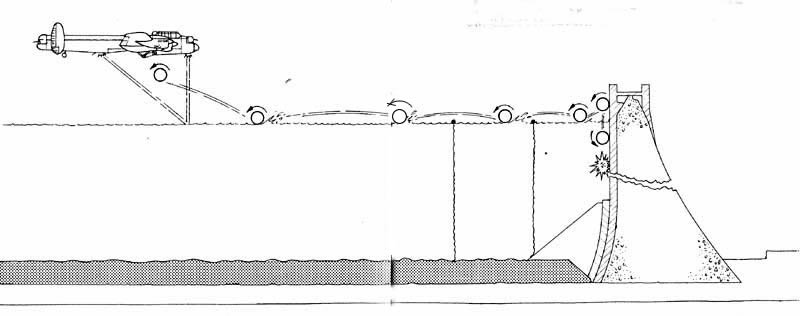

�@�����̋@�͉̂�������A���a��E�܃��[�g���ɂ���ԁA���̉~���^���e�ƁA�������O�Ƀ��[�^�[�ƃx���g�ɂ���āA����ɉ�]�͂����鑕�u�������Ă����B���̉�]�͂��A���ʂɂ����������e�����܂�������̂ł���B

�@�ґ��́A�܂��ڕW�̈�ł��郁�[�l�E�_���ɋ@����ނ����B

�@����̒n�_�œ������ꂽ���e�́A�܂�ŋ������悤�ɁA���ʂ��W�����v���Ȃ���ːi���āA�����܂��������Ń_���̕ǂɏՓ˂����B�����āA�\��ǂ���A�����ɂ��̎p���������B

�@�₪�Đ����M���k���炩���߂��߂�ꂽ���[�ɂȂ����Ƃ��A���̐����ō쓮����M�ǁl���쓮���āA���̂��ǂ����������������B

�@�������A�_���̕ǂ��̂��̂́A�������������B

�@�Â��Ă�����ԋ@�́A��C�ɂ���ă^�C�~���O���͂����A�������x�ꂽ�B

�@���̂��߂ɁA���e�̓_���̐^���ɂ��鐅�͔��d���̌����ɖ������đ唚���������N���A�����ɂ��̔����@���A���̂����܂�ƂȂ��Ēn��Ɍ��˂��Ă��܂����B

�@�Â��O�ԋ@�́A�s�^���Ə���̒n�_�ł̓����ɐ������A�ĂсA�����O�O�Z���[�g���قǂ�����吅��������������B�����A����ł��_���͂������������B

�@���̍��͎��s���c�c�B

�@�l�ԋ@���܂��A���S�ɂ��������m���œ��������B�������ǂ͂т��Ƃ����Ȃ������B

�@���̂���ɂȂ�ƁA���x��������������̂����������̂��߂ɁA������ɂ͐������������߁A�܂��܂������͈����Ȃ��Ă����B

�@�������A���̈ꔭ������t�����B

�@���S�ɗ\��̐��ʂɂ��������e�́A���낵���X�s�[�h�Ő��ʂ������߁A�_���Ƀv�`�������Đ����ɏ������B

�@�Â��đ唚�������������B

�@���ꂩ�琔�b��A�_���͂������ɂ�ꏉ�߁A�₪�ċT�͂���A�p�b�N���Ɗ���A���̂��������̂����܂肪�c�c�B

�@�����āA���[�l�E�_���͕����B

�@���̂��̖ڕW�́A�G�[�f���E�_���������B

�@�擪�������Đi��������ԋ@�́A���e�𓊉�����Ƃ܂��Ȃ��A���傤�ǃ_���̐^��ő唚�����Ђ����������B

�@�Ə�������ē������ꂽ���e���A�_���̂��ɖ������ď��������Ƃ���ցA�����Ń_���������߂悤�Ƃ������̋@�̂��A������ł��܂����̂��B

�@��������ԋ@�͐��m�ȓ����ɐ������A�_���͂��̈ꔭ�ł���������Ă��܂����B

�@���ɂ̓]���y�E�_�����A�����čŌ�̃G���l�b�y�E�_������ł����B

13 �����ȗ��_����������ł́c top

�@�A�C�f�B�A�̒i�K����A���̔��e�̐��\�ɂ���E�F�[���X�̐����͊����Ȃ��̂������B

�@�傫�ȉ~�����N���N���܂��Ȃ���A���̏���o�b�^�݂����ɒ���ōs���Ƃ������i�́A�m���ɐM�����������̂ł���B

�@�������A���̃A�C�f�B�A�͗��_�I�ɐ��������Ƃ��A���S�ɏؖ�����Ă����B

�@�����āA�����ł�����͊m���߂�ꂽ�B

�@��������ł��A�W�҂͂��̌v��ɂ̂��Ă��悤�Ƃ͂��Ȃ������̂��B

�@���́u�������e�v���A���̖ڂ��݂邱�Ƃ��ł����̂́A�ނ���A����Ȃ���R�̂��������Ƃ��������悤���Ȃ��̂ł���B

�@�Ȋw�I�ɂ݂đ傫�ȗ��_������A���̐����������_�I�ɏؖ�����A�����ɂ���ė��t���Ă��Ă��A���ꂾ���ł́A�����Đ��܂ꂽ�l�Ԃ̕ێ琫���������邱�Ƃ́A�ނ����������Ƃ��悭�킩��B

�@��̃A�C�f�B�A���݂̂�ɂ́A����ɂ��킦�āA�^�̂悳�A�`�����X���邢�͉^���Ƃ����ׂ����́A�����Ă���ɁA���̃A�C�f�B�A�肱�����Ƃ���Z�[���X�}�����_���Ȃ�������́A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�o�[���Y�E�E�F�[���X�̂��̌v�悪�����������߂��̂ŁA�ނ̂�����̌v�悾�����u�n�k���e�v�������܂������̂͂��тƂȂ����̂��B

�@�����Ă��ꂪ�A���e�Ɋւ��ĕ����Ă����ق��̃A�C�f�B�A�������Ɍ�������邱�ƂɂȂ����̂������B

�@�����Ă���Ȍ�̐��N�ԂɁA�V�����Z�p�����X�ƊJ������A��������̋M�d�Ȓm�������邱�Ƃ��ł���

�̂ł���B

14 �ߐڐM�ǂɐV�H�v top

�@���e��C�e�̐v��A��̏d��ȃ|�C���g�ƂȂ�̂́A���̋N���̖��ł���B���˖C�e�̏ꍇ�A���炩���߂��߂�ꂽ���x�ɓ��B����ƐM�ǂ��쓮����悤�A���O�ɃZ�b�g�����B

�@���������R�̂��ƂȂ���A�i�����Ă���G�@�̍��x�̑��肪���m�łȂ��ƁA�C�e�͓G�@�̂͂邩���A�͂邩�����y�Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@�����h�������������߂�ɂ́A�ڕW�̋߂��ɂ���Ɣ�������A�ߐڐM�ǂ��̗p���邵���Ȃ��B

�@���̂��Ƃ́A���łɈ��l�Z�N�ɂ͌��������߂��Ă������A���́A�e�ۂ��ڕW�ɂ����Â������Ƃ����m������@�������B�@���߂ɍl����ꂽ�̂́A���d�M�ǂł���B�ڕW�ɐڋ߂��āA���̉e�ɓ���ƐM�ǂ��쓮����̂ł���B

�@���l�Z�N�A������������i�̓`���[�`���ȉ��A��b�̗�Ȃ���t�c�̐ȏ�ɂ������܂ꂽ�B

�@�M�ǂɃ}�b�`���������Â��ăJ�Q��ƁA�M�ǂ̌��d�@�\����������m���āA�M�������r�J���ƂЂ���\�\�Ƃ����������ł���B

�@�e�X�g�͂��܂����������A���������ɂ܂Ŏ������ނɂ́A���낢��Ƃނ���������肪���肷�����B

�@�ڕW�ւ̐ڋ߂����m����̂ɁA���[�_�[���g���̂������Ƃ��悢���@���Ƃ������Ƃ́A�܂�����悭�m���Ă����B

�@�C�M���X�̐��Ƃ����́A���̓��ƂƂ肭�݁A���l��N�ɂ��̎������f�������������B

�@����͏����ȒZ�g�̑��M�@�Ǝ�M�@����Ȃ��Ă��āA�������̕��̂̑��݂����m���邱�Ƃ��ł����B

�@�����M�ǂƂƂ��ɒe�ۂ̂Ȃ��ɂ����߂Ă���������A�G�@�ɏ\�������Â����Ƃ���ŁA�M�ǂ��쓮�����邱�Ƃ��ł��A���܂܂ł̂悤�ɁA�ڕW���炸���Ɨ��ꂽ�Ƃ���Ŕ��������肷�邱�Ƃ͂Ȃ��c�c�B

�@���̏��^���[�_�[���u�����܂��͂��炭���Ƃ��m�F�����ƁA�ނ�̓A�����J�ɋ��͂����Ƃ߂��B

�@�A�����J�̐��Ƃ����́A��͂肱�̃A�C�f�B�A���Ƃ肠���Ď����ɐ������������ł͂Ȃ��A���̑��u���A�C�e�̂Ȃ��ɑg�����߂�قǂ̑傫���ɂ܂Ƃ߂�Z�p�����łɂ����Ă����̂ł���B

�@�C�M���X�̕��j�ł́A��������P�b�g�e�Ɏ�t��v�悾�����̂����A���˖C�e�Ɏ�t��Ƃ���A������ׂ����ʂ������邱�Ƃ��ł���B

15 �u�u1���v���������Ƃ� top

�@���̐V�������u��g�݂����˖C�e�́A�ʎY�^�̑��w���A�����J���瓞�������̂́A���l�l�N�����̂��Ƃ������B

�@���肵���A�h�C�c�R���A���l���e�u�u1���v�ɂ��p�{�y�U�����J�n�����Ƃ���ł���B

�@���̐V�^�M�ǂ��̖C�e���A�`���[�`�����A�����J�ɗv�������̂́A�Z�������܂��̂��Ƃ��������A���̓����͑S���^�C�����[�������B

�@�ŏ��́u�u1���v�������h�����P�����̂́A�Z���\�O���̂��Ƃ���������ł���B

�@���̔N�̔����܂łɁA�p�{�y�̓쓌�݂������ĐN�����Ă���u�u1���v�̑啔�������Ă����̂́A�����܂ł��Ȃ����̃��[�_�[�M�ǂ��̍��˖C�e�������̂ł���B

�@���l�l�N������\�����ɂ́A�p�{�y���߂����ċ�l���́u�u1���v�����˂��ꂽ�̂ɁA�h�����˔j���ă����h���ɗ��������̂́A�������̎l���ɂ����Ȃ������A�Ɠ`�����Ă���B

|

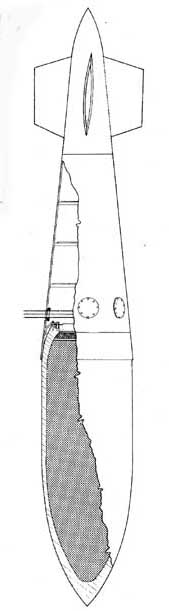

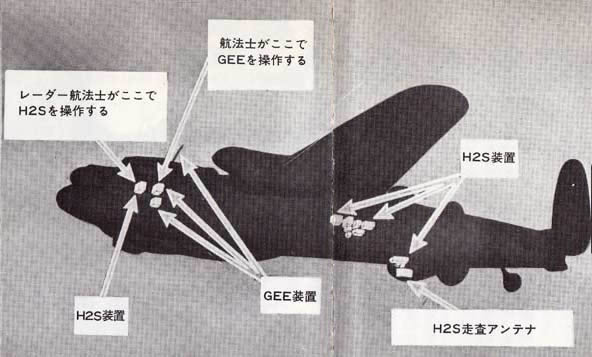

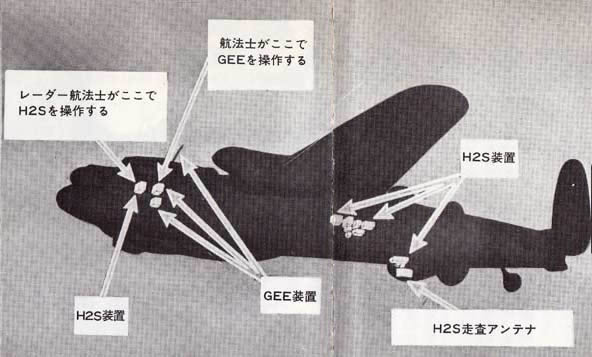

�g�f�d�d�h�Ɓg�g2�r�h��p�����W�Q�s�\�ȍq�@�V�X�e��

�g�f�d�d�h�Ɓg�g2�r�h�̋@��ʒu

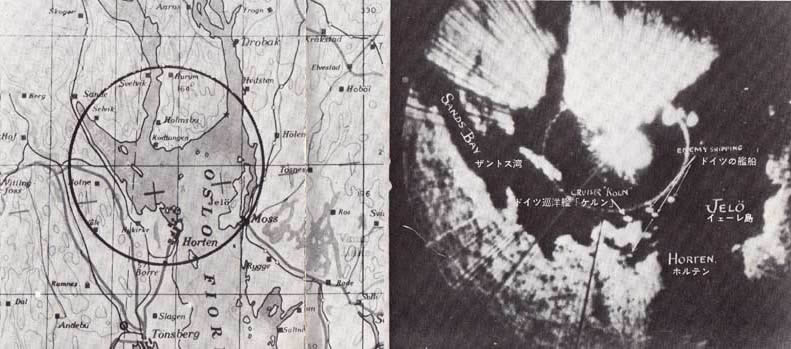

�g�g2�r�h���͂�����Ƃ炦���m���E�F�[�̃I�X���E�t�B�����h�̒n�`�ƃh�C�c�͑��i���̒n�}�̊ۂ̕������E�̃��[�_�[��ʂɕ\������Ă���j |

16 �W�Q�s�\�ȍq�@�V�X�e�� top

�@�G�@��T�m���邱�̓����[�_�[�̊J���́A�����̔�s�@�̍q�@�ɂ����p�����悤�ɂȂ����B

�@�p��R�̓d�g�q�@���u�́A���߁A���[�_�[�̌��������p�������̂ł͂Ȃ������B

�@�g�f�d�d�h�Ƃ����B�ꖼ�����V�X�e���́A�p�{�y���́A���ꂼ�ꂩ�Ȃ藣�ꂽ�n�_�O��������A���ʕ\���d�g�M����B

�@��s�@�̍q�@�m�́A���[���b�p���ǂ��ł���M�ł���A���̎O��̓d�g�����Ȏ�M�@�ł����āA���̑��݊W�͂��邱�ƂŁA�����̌��݈ʒu������o�����Ƃ��ł����B

�@���̃V�X�e���́A�����Ɏg���ƂȂ�ƁA�܂��ɏЉ���h�C�c�R�̗U���d�g�ɂ���ׂĐ��x�͒Ⴂ�B

�@�����A�G�ɂƂ��ēd�g�W�Q���ނ��������A�������A����̔����ڕW�ւ̗U�����肩�A�L���͈͂ɂ킽���Ă̍q�@�ɗ��p�ł��闘�_���������B

�@�������A���̃V�X�e���́A�^�p���ꏉ�߂Ă����N�Ƃ����ʂ����ɂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�h�C�c�R�����͂ȓd�g�����M�����āA���̐M�����h�������߂�����ł���B

�@���낤���āA���̍��M�����d�g�̂Ȃ�������ʓd�g���Ђ낢�������Ƃ͂ł������̂́A�V������i���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����ō̗p���ꂽ�̂��A���̂���A���Ȃ�J�����i��ł������[�_�[�������̂ł���B

�@�B�ꖼ���g�g2�r�h�Ƃ������̃V�X�e���́A��s�@�ɐύ��܂ꂽ�����Ȋۂ��X�N���[���ɁA�n��̒n�`���͂�����Ɖf���o�����Ƃ��ł����B

�@�q�@�m�́A���̉f�����茳�̍q��n�}�Ƃ����킹�邱�Ƃɂ���āA��@�̔�s�ʒu���ȒP�Ɋ���o�����Ƃ��ł����B

�@����������ɂ́A������d�v�Ȍ��_���������B

�@����́A���R�̂��ƂƂ͂����A���̊����ɂ���āA�X�N���[���ɉf��C�ݐ����ω����邽�߁A�q�@�m�������Ƃ������邱�Ƃ������B

�@�������A�����g�g2�r�h�����́A�G�Ƃ����ǂ��W�Q�̂��悤���Ȃ��B����@�����ɊȒP�������B

�@���̂悤�ȑ��u�́A�h�C�c�̌R���Y�ƂɂƂ��đ�ςȋ��ЂƂȂ����B

�@���[�_�[�́A�����������̖ڕW�ɐ��������B���邽�߂ɂ����p���ꏉ�߂�����ł���B

�@���̃V�X�e�����g�n�a�n�d�h�Ƃ����B�ꖼ�ł��A���l��N�̖��Ɏg��ꏉ�߂��B |

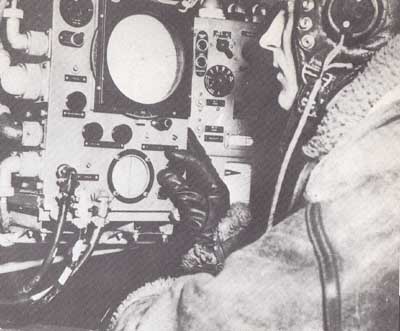

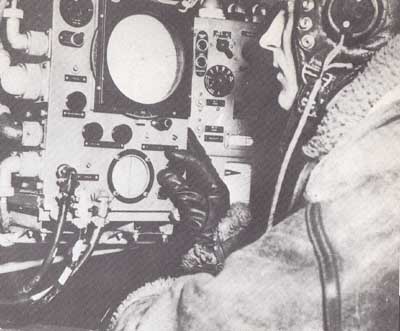

�g�f�d�d�h���u�̕\�������ƃR���g���[������

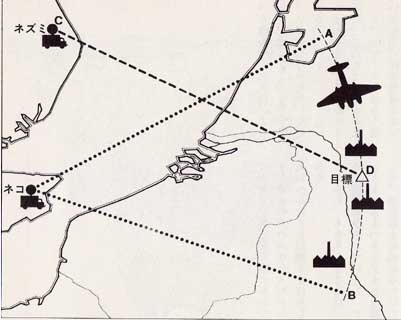

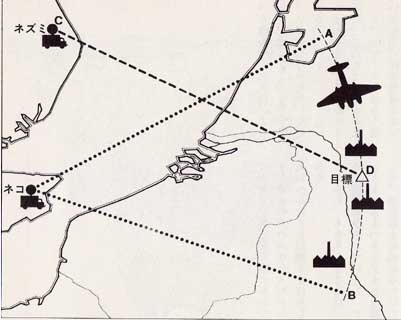

�g�n�a�n�d�h�V�X�e���F�����@�̓l�R�A��n���甭�M���ꂽ�d�g����M���āA������g�l�R�h�u��n�ɂ����肩�������Ƃɂ��A�g�l�R�h��n�Ɛ��m�Ɉ��̋������������Ă`�_����a�_�ւƔ�s���Â��邱�Ƃ��ł���B

�����āA�g�l�Y�݁h��n�i�b�_�j�Ƃ̋������A���炩���߂�������ꂽ�����ɂ�������ƁA�������ڕW�i�c�_�j�ɂȂ�̂ł���B

|

�@����́A�@�ォ�甭�M�����d�g���p�{�y�̎�M��n���ł����ċ����𑪒肵�A�����ڕW�ւ̃R�[�X����O�Z���[�g���ȓ��̌덷�ł��Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B

�@����́A���풆�Ɏg��ꂽ���낢��ȑ��u�̂����ŁA�ō��̐��x�����������̂��낤�B

�@���̂悤�ɁA�V�������Ȃ��A�C�f�B�A���A�ʂ̊p�x�����グ�邱�Ƃɂ���āA�S���V���������ނ��Ƃ��ł����̂������B

�@���̌��ʂ����������炵�����́A���܂��牽�������K�v�͂Ȃ��B

�@�������A���̉e�ŌJ�Ԃ��ꂽ�����҂����̈���ꓬ�Ƌ�ɂ̐��X�́A�S���Ƃ����Ă悢�قǒm���Ă��Ȃ��̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |