|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 9

7 影の功労者――医学研究

第二次世界大戦は、基礎医学と臨床医学の両分野に革命的な進歩をもたらし、その成果はずっとこんにちにまでおよんでいる。

しかし、それらの多くの“革命”の中で、最も大きなものといえば、おそらくそれは細菌による感染症の防止だろう。

一九三六年から開発研究が行われていた薬品“M&B693”は、患者ヘの副作用なしに細菌感染を食い止めるのに成功した、最初の薬品のひとつである。

1 細菌を撃退する“M&B693” top

一九三六年に、イギリスのダゲンハムにあるメイ・アンド・ベーカー社〔M&B社=イギリス有数の薬品メーカー〕の研究所は、サルフア剤の構造とその合成の研究に着手した。

この研究は、ヨーロッパ本土――もちろんドイツでも――では、すでに数年前から行われていた。

次々と実験的に合成される試料は、一連番号をつけて記録されたのだが、そのうちで六九三という番号をつけられたのが、初めてのサルファ剤でのちに「サルファ・ピリジン」と呼ばれるようになった薬品である。

一九三七年十一月のことだった。

試料は、すぐにミドルセックス病院の病理学者ライオネル・ホイットビー博士のところに送られ、肺炎にかかっているハツカネズミにあたえられた。

普通なら、肺炎のためにま違いなく死んでしまうはずのそのハツカネズミは、見事に全快したのである。

引続いてこのサルファ・ピリジンは、咽頭炎から性病に至るまで、ありとあらゆる細菌にたいしてテストが行われた。

そしてそれらのすべてに、すばらしい効果が現れたのである。

こうしてサルファ・ピリジンは、“M&B693”の略号のもとに、史上初めての、細菌性の病気にたいして非常によくきく薬、なかでも、肺炎にすぐれた効果をあらわす化学療法剤として、広く知られることになったのだった。

一九三八年に入って、戦争の無気味なカゲがヨーロッパ全土を多い始めたころ、さらにもうひとつのサルファ剤「サルファ・チアゾール」――“M&B760”――が合成された。

戦争が始るとともに、メイ・アンド・ベーカー社は――他の薬品メーカーや化学薬品工場などと同様――開発研究に一層の努力をはらうことが要求された。

もちろん、サルファ剤の生産にも拍車がかけられた。

ウィンストン・チャーチル自身、一九四三年十二月二十九日のラジオ放送“国民諸君へ”の中で、サルファ剤についてふれたことがある。

「……肺炎にかかったが、メイ・アンド・ベーカー社のすばらしい薬を早めに飲んだおかげで、約一週間ほど熱があっただけで、この侵略者は見事に撃退され、私はなんら支障なく仕事を続けることができた……」

メイ・アンド・ベーカー社はそのころ、他の薬品の開発にも忙殺されていた。

臭化メチレンから開発された新しい消火剤は、まもなく、英空軍の全機に装備されるようになった。

写真薬剤の需要も急激にふえるし、マラリアの薬も大量に生産しなければならない。

もちろん、他の製薬会社でも同じことである。

チフスから疥癬〔かいせん=ダニ類の寄生によって起る皮膚病〕に至るまで、多くの病原菌をまきちらす昆虫類を殺す、あの「DDT」などが現れたのもこの頃である。

2 ヒョンなことからペニシリンを発見 top

しかし、戦時中に現れた薬品の中で、最も有名なものといえば、ペニシリンをおいて他にはありえない。

フレミングがこの薬を発見したいきさつは、すでによく知られているとおりである。

一九二八年〔昭和三年〕、当時パディントン〔ロンドン北東部〕の聖マリア病院に勤務していたフレミングは、ブドウ状球菌の培養基〔ばいようき=研究用に細菌などを育てるために使用する、液体または固体の物質〕を調べているうちに、妙なことに気がついた。

そのひとつに、なんの変哲もない、よくチーズなどにつく緑色のカビがほんの少し生えているのである。

おかしいのは、そのカビの周囲にかぎって、培養していたブドウ状球菌が死んでしまっていることなのだ。

なにか、その緑色のカビから分泌された物質が、ブドウ状球菌の成育を妨げ、さらに殺してしまう働きをもっているらしい。

その物質には青カビの名であるペニシリウムから、「ペニシリン」という名前がつけられたが、カビそのものは―― 一般に信じられているのとは違って――べつに新しい発見というほどのものではなかった。

これは、ペニシリウム・ノタトウムという学名のカビで、一九一一年にウェスリングが、スカンジナビア半島産のくさったヒソップ草〔ハッカの原料となる植物〕の中から培養に成功したが、もちろんそのときは、それが世界の医学界に大きな衝撃をあたえることになろうとは、誰も思わなかった。

しかし、アレキサンダー・フレミング卿は、このペニシリンの発見を、それ以上の段階、つまり治療への応用にまで、おし進めようとはしなかったのである。

ただ、ごく小規模な薬理テストを行っただけに終った。

そして、戦時下の不自由な時期に、このペニシリンを、抗生物質〔微生物によって造られ、他の徹生物の発育を妨げる物質〕、つまり薬として開発することに心血をそそいだH・ライストリック博士のことは、現在、ほとんどその名前さえ知られていないのである。

3 難問かかえるペニシリン開発 top

一九三二年、ライストリックはペニシリンの化学的な特性の解明に手をつけた。

しかし、彼がいくら苦労しても、周囲はその努力にたいして、なんの興味もしめそうとはしなかったのである。

つまり、友人の医師たちは彼の頼みを聞こうとはせず、そのために、この薬の臨床テストを行うことができなかったのである。

この薬の生産は、戦争が始ってからやっとのことで実現し、そこに横たわる様々の難問は、もちろんこのライストリックが先頭にたって取組み、解決していったわけだが、その努力も、いまでは全く忘れさられてしまっている。

きっかけは、一九四一年に前線で激増する外傷の治療薬を、なんとか早急に開発しなければ、という強い要請で、それではこのペニシリンを再検討してみようか、ということになったのである。

しかし、まだまだ解決しなければならない重要な課題はたくさんあった。 |

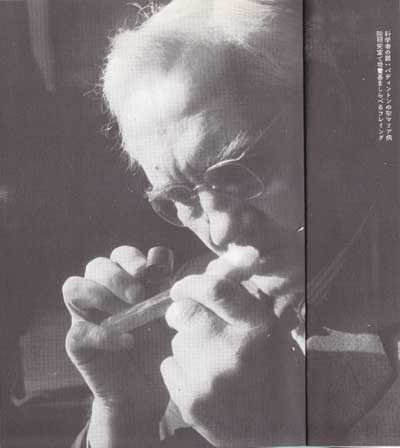

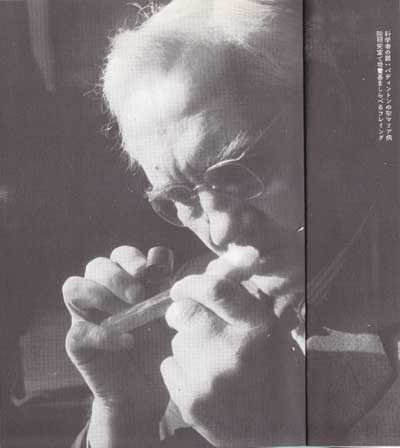

ペニシリン・ノタトウムの解明にはじめて

手をつけたアレキサンダー・フレミング卿

科学者の眼:

パディントンの聖マリア病院研究室で培養基を調べるフレミング

|

たとえば、そのペニシリンは、まだささやかな培養基の中から抽出されたにすぎない段階である。

そのままでは極めて不安定であり、すぐ効力はなくなってしまう。

ところが、その抗生物質を、培養基のなかの分泌液から分離するのが大変問題なのである。

戦争が始ったころ、その、ペニシリンをつくる菌が培養されている液からえられる抗生物質の量は、一リットルについてやっと三ミリグラムだった。

その抗生物質をえるには、ペニシリウム・ノタトウムの培養されている肉汁を、活性炭〔特殊な処理をして、いろいろな化学物質を吸着させる能力をもたせた木炭〕で濾過し、活性炭の表面にペニシリンを吸着させるのである。

そしてその活性炭を、いろいろな有機物の溶液で処理してペニシリンだけを抽出するのである。

その研究開発は、ミドルセックス〔ロンドンの東部〕にあるグラクソ研究所で進められた。

ここまでくると、問題は生物化学と技術的な方法論にまでしぼられ、この分野の第一人者とされていたB・A・ヘムス博士とA・L・バカラックの手で、なんとか一刻もはやく、戦傷者の命を救うのに十分なだけのペニシリンが抽出できるよう、研究が続けられた。

4 ペニシリンの大量生産開始 top

まず最初の問題は、この物質を安定した状態にすることだが、それには一般に行われる方法として、ペニシリンを構成している物質の水溶性金属塩を、少量生成させることが試みられた。

しかし、それでもペニシリンはいぜんとして不安定だった。大部分の金属イオン、たとえば鉄、亜鉛、銅、水銀、鉛などは、ペニシリンを安定させ、長期にわたって保存がきくようにするどころか、逆に、ペニシリンの効力を弱めてしまうのである。

そして、その後も、ほかの金属塩を利用する方法が研究されたのだが、ついに実現にはいたらなかった。

しかしそれにもまして、ペニシリンを大規模に生産する――という作業そのものが、最大の難問だった。

そしてイギリスのみならずアメリカでも、多数の科学者たちがこのテーマに取組んだ。

純度の低い――ミリグラムあたり四〇〜一五〇単位――ペニシリンなら比較的簡単にえることができた。

(ここで使われている“単位”とは、有害な細菌にたいする薬の強さをしめすと考えてよい)

しかし、どうすれば大量にそれを抽出できるか……。

様々な方式が考えられた。

考えられるかぎりの方法は、すべて試みられたといってよい。

そうこうするうちに、クロマトグラフィー方式〔吸着やイオン交換現象を利用して混合物を分離精製する方法〕で分離抽出するのが最良であることがわかった。

ペニシリンを含んだ液体は、酸化アルミニウム粉末の円柱の表面を流れているうちに蒸発し、何段階かの処理をすると、その酸化アルミニウム粉末の表面から、ペニシリンを取り出すことができるのである。 |

ペニシリン培養液の容器を箱づめする女子作業員

|

のちに、この方法に改良がくわえられ、さらに大量のペニシリンを分離できるようになった。

ちょうどこの直前――まだ、純粋のペニシリンの抽出に成功しないころ、アメリカとイギリスの科学者のあいだで、ちょっとしたおもしろい意見の衝突がおこった。

双方とも、相手がたの処理の途中で不純物が混入したため、自分たちと違う結果がでたのだろうと主張しあったのだが、このクロマトグラフィー方式の採用によって、溶液の精密な分析が可能となった結果、問題は簡単に解決してしまった。

ペニシリンには、二つの種類があったのである。

たちまち、新しい研究が開始された。なぜ、そんな違いが生じたのか、どこから、そして最も大切なのは、どっちのぺニシリンが、より役にたつかということだった。

それから一、二年のうちに、このペニシリンのナゾは明らかになり、ペニシリウム・ノタトウムの中でも少し違ったものや、べつの種類〔ペニシリウム・クリソゲヌム〕なども、それぞれ特有の培養基で培養されるようになった。

5 添加物で生産効率増大 top

一方、ペニシリンの大量生産は急速に進められた。

培養基の容器は、巨大な棚にズラリとならべられて培養が行われたが、初期には、大量の牛乳ビンも大いに利用された。

生産という段階になると、再び、解決しなければならない問題が、次々と現れてきた。

また、生産に使われる青カビが、最大量のぺニシリンをつくるよう、栄養物を工夫する必要があった。

そして、実験の結果、初期には培養液一ミリリットルあたり一〇単位程度だったものが、生産の段階では、まず五〇単位にふえ、さらに、この培養液に、酒につけたトウモロコシをくわえることによって、二〇〇単位にまではねあがった。

この添加物による、奇跡のような成長促進のメカニズムは、解明されないままに終ったが、戦争が終るころまで、すべてのペニシリン生産工場が、これを培養液にくわえていた。

そんなわけで、初期にくらべて二〇倍近く、ペニシリンを抽出する効率が増大していた。

たとえば、一〇億単位のペニシリンをえるのに、はじめのうちは二一万リットルの培養液を必要としていたのが、たった八〇〇〇リットルたらずですむようになった。

しかし、それでも生産工程は非常に複雑で、時間もかなり必要とした。

そして、ペニシリンを破壊してしまう酵素の一種、ペニシリナーゼをつくる微生物が混入する危険が常につきまとい、文字どおり一夜にして、収穫をだいなしにしてしまったりすることも少なくなかった。

とにかくその被害を最小限に食い止める方法はただひとつ、培養基への菌の接種と、その後の操作を、極度に用心ぶかく行うしかない。

そこで、作業を担当する女子作業員たちは、汚染の危険がない培養成の取扱い方やペニシリンが含まれている液――〇・○一パーセントほどだが――の取り出し方などを、徹底的に訓練された。

しかし、この生産システムは最良のものではなかった。

ペニシリンのような代謝物質(生物学的な反応によって生じた化学物質)を大量に抽出するには、一工程ごとに大量の容器からそれぞれべつの容器に入れ替えるのではなく、一貫した、ある程度同じ容器で継続的に行うべきだったのだ。

6 ノルマンジー上陸作戦で大活躍 top

一九四二年になってアメリカでは、これまでのような瓶ではなく、大型の容器による大量培養の開発がはじめられた。

その結果はすぐさまイギリスにも伝えられたが、グリクソ研究所はもちろんのこと、イギリスのどの薬品メーカーも、そんな新しい設備に投資するゆとりはなかった。

そのために、アメリカが大きく差をつけることになり、一九四四年には、この方式によるテスト生産が開始されるにいたった。

しかし、そのころになると、もうひとつのペニシリンのもと、ペニシリウム・クリソゲヌムを利用することによって、実質的な大量生産が可能となっていた。

そして、イギリスのダラム〔イングランド北東部〕に、初めてアメリカ方式大量生産工場が完成したのは、戦争も末期、一九四五年になってからのことである。

しかし、そんな状態でも、グラクソ研究所の工場は、どちらかといえば原始的な、大量のビンを利用する方法で、ペニシリンの大量生産を続けていた。

一九四四年のノルマンジー上陸のときに使われたイギリス製ペニシリンの八〇パーセントは、この方法で同社が生産したものであった。

ペニシリンが戦場に姿をあらわしたのは、大戦半ば頃のことだったが、量はさほど多くはなかった。

しかし、そのころ細菌の感染症の治療にあたっていた医師たちは、この薬を、感染の予防に使うべきだと考え初めていた。

と言っても、北西ヨーロッパに戦線が展開するころまでは、治療と予防の両面に使えるほどの量の抗生物質を生産することができなかった。

ノルマンジーヘの上陸が行われたあと、第21軍集団にたいして、ペニシリンが治療と予防の両方の目的のために用いられ、約一万人の将兵がこの“妙薬”のお世話になった。

こうして抗生物質が、極めて広い範囲の有害な細菌にたいして効果的であることがわかると、初期には生死にかかわるような負傷者にだけ使われていたものが、すぐにあらゆる負傷者に使われるようになった。

傷が消毒され縫合されると、その周囲にペニシリンの粉末――経済的な見地から五〇〇〇単位のペニシリンと一グラムのサルファ剤――が散布され、同時にその注射も行われた。

7 奇跡の薬ペニシリン top

使用の結果報告は、あらゆるところから洪水のように押し寄せてきた。

ペニシリンは奇跡をもたらしたのだ。

細菌による感染症の発生は劇的なほど低下した。

懐疑論者たちは、その原因を外科手術の進歩や救急輸送体制が充実したためだ、と主張したものである。

確かにそれらも理由の一部にはなっているだろうが、その最大の原因が、疑いもなく、抗生物質の使用によるものであることは明白だった。

ヨーロッパ中東部の戦線では、連鎖球菌〔丹毒、肺炎などの病原菌〕や破傷風菌の感染が、非常に多かった。

一方、在欧英陸軍全体としては、ブドウ状球菌〔各種の化膿症や食中毒の病原菌〕による感染が、他をはるかに引き離していた。

このように、感染症の発生する型式に違いはあっても、抗生物質の効能には、著しいものがあった。

医学的な見地からすれば、戦場というものの条件は、話にならないほど酷いものである。

従ってこの場合の成功という事実は、かなり大きなマイナスの要因に足をひっぱられながら、なおかつ大成功を収めた、という意味をもっている。

たとえば、兵士が負傷してから、後送され、野戦病院で手術をうけるまでに待たねばならぬ時間は、平均して一四時間だった。

これは、中東部戦線、在欧全英軍、地中海地区各戦線を通して、それほど大きな違いはない。

一九四四年十月から一九四五年三月にかけての資料によると、第21軍集団の負傷兵の三〇〇人は、負傷してから一〜七日のあいだに、縫合その他の手術を受けており、八五〇人以上が、八日あるいはそれ以上待たなければならなかった。

彼らの大多数は、そのあいだペニシリン粉末を傷口に散布した状態で待っていたわけだが、酷い条件下にもかかわらず、細菌の感染による死亡は激減したのである。

もちろん問題がなかったわけではない。

高温のためにペニシリンが大量に変質してしまったこともあった。

また抗生物質のために、細菌に感染している事実が多い隠されたような形となり、たとえば骨髄炎の場合なども、表面からは、わずかに腫れているのが見られる状態でも、治療不能なまでに病状が悪化していた例もあった。

しかし全体的にみた場合、このペニシリンという薬が戦争遂行に果たした役割りには、はかりしれないものがあり、さらに戦後、世界中の人々がこのペニシリンからうけた恩恵にいたっては、いまさらここに書くまでもないことである。

8 ソ連、形成外科に新技術 top

さて、戦争との関連においてえられた医学的な収穫として、ペニシリンの次に来るのは、おそらく形成外科〔注〕と外傷などの傷跡の修復技術であろう。

〔注=一般に知られている整形外科にたいし、損傷したり、機能を失った患部を修復する外科分野をいう〕

戦傷者からの要求にこたえるため、この分野は、各国でそれぞれ著しい進歩をみせた。

これらの技術は、場合によっては、劇的な成功をみせ、戦前ならとても無理だとして、そのまま見過ごされたような、酷い傷跡を負ったたくさんの人々が、その技術によって正常な生活に復帰することができたのである。

たとえば、酷い火傷をした人々などは、最も復帰のむずかしいケースのひとつだった。

この分野に貢献した人たちは多いが、ひとつの例をあげると、皮膚移動移植でソ連のフィラトフがいる。

これは外科的発想の逸品とでもいうべきもので、この分野における決定的な進歩をもたらした。

それは、皮膚を移植しても、それが新しい部分にうまく根をおろさないという欠点を、見事に解決したのである。 |

皮膚移植の技術を飛躍的に進歩させたソ連のフィラトフ教授

|

フィラトフは、皮膚が長方形の一辺を残して他の三辺をきるかたちで、はぎとることができるのに目をつけた。

そして、はぎとった皮膚をクルリと巻いた形で、その先端をもう一度皮膚に縫い付ける。

そしてそこが根づいたころ、初めに残しておいた一辺を切って、またクルリと巻いてその先端を皮膚に縫い付ける……というようにして、移植を必要とする部分にむかって近づけていくのである。

その結果、移植する皮膚は数週間後に、身体につながったまま目的の部分にまで運ばれ、そこで完全な移植が行われる、というわけである。

そのほか、外科医たちは、ひどく損傷した手足を修復するために、巧妙な手術法を開発した。

それから、舌までが人工的な代用品で補修することが可能となり、損傷した神経の発生を促進する方法も開発された。

全く、この時代の臨床外科の進歩には驚くべきものがある。

ところが戦争中ソ連の医師たちはちょっとかわった開発研究を行った。

それは、損傷した部分の再生や治療をうながす“成長促進物質”を見つけ出すことであった。

そして戦争が始る直前に、彼らは普通の豆に含まれている物質――トラウマチン――にその効果があることを発見した。

しかし、化学的につきつめてみると、べつにそれはさほど画期的な物質ではなく、単なるジカルボン酸であることがわかった。

ほかに、同じような効果を発揮する物質として、魚の乾物の肝臓からシュウ酸とコハク酸の化合物が、またロカイ〔ユリ科の植物〕から桂皮酸と乳糖の化合物が発見された。

ソ連の医師たちはこれらの化合物を研究のうえ、負傷者の手当てのときに使用した。

9 血液銀行の基礎が確立 top

負傷者への手当ての補助的処置として、輸血はこれまでも行われてはいたが、この頃から組織的、かつ広範囲にわたって行われるようになった。

一九四〇年に、Rh因子の問題〔注〕が解決し、輸血の原理が確立され、その進歩が促される元になったのである。

〔注=人間の血液型は、いわゆるABO式とはべつに、このRh因子をもっているかどうかで、RhプラスとRhマイナスとにわけられる(日本人の場合、Rhマイナスは一パーセント以下だが、欧米人では一五パーセント以上にものぼる)。

Rhマイナスの人にRhプラスの血液が繰返し輸血されると、溶血現象がおこり、生命に危険を及ぼすことが、一九四〇年、ラントシュタイナーとウィーナーによって発見された〕

そして最初の血液銀行が創られたのは、戦争初期のことである。

もちろん、血液を保存しようという試みは、第一次大戦のあいだにもあったのだが、スペイン内乱〔一九三六〜九年〕の頃までは、すっかり忘れられていたのである。

一九四〇年代に入ったころには、血液型の適合の検査や、血液の保存が広く行われるようになっていた。

こんにち、我々が恩恵をこうむっている血液銀行という組織の基礎は、この頃に創られたのである。 |

初期の血液銀行:1940年ごろ、血液型適合検査や血液の

保存法が確立して、現在の血液銀行の基礎がきずかれた

|

これらの血液の研究を通して、マラリアの正体――マラリア原虫が寄生している蚊にさされ、血液の中に入った原虫のゆくえ――が解明されるようになった。

戦時中は、とにかくこのマラリア原虫をはこぶ蚊を撲滅するために、大量のDDTが散布される一方、一九四二年には、ニール・ハミルトン・フェアレー卿らによって完成されたメパクリン錠を、一日に一錠飲むだけで、南西太平洋戦域の連合軍の兵士たちは、マラリアの脅威から完全に解放されたのだった。

10 破傷風には血清注射 top

大戦初期には、負傷兵たちにとって非常に危険な病気だった破傷風も、学者たちの活発な研究によって対策がたてられていった。

破傷風菌という微生物は、酸素のない、ひどく損傷した傷口から侵入するので(これら嫌気性の細菌は、わずかの酸素にふれただけでも死んでしまう)、戦揚での感染はとうてい避けられないものとされていた。

特に、この細菌は土の中に住んでいるので、傷口がドロに汚れた場合は、まず確実に感染するのである。

兵士たちを、破傷風菌にたいして免疫にする処置は戦争まえから行われるようになっていた。

これは第一次大戦で、負傷兵にたいして破傷風菌の血清を使用した経験に基くものだった。

戦争初期には、負傷兵一〇〇人にたいして九人の割合で発病したが、予防のための血清注射が行われ始めてからは、二〇〇〇人にたいして一人の割合にまで減少したのである。

第二次大戦中の兵士の、免疫処置の効果について調査したジョン・ノックス・ボイド卿は、これが完全な成功を収めた、と結論している。

たとえば、ダンケルクの撤退〔一九四〇年六月、四○万ちかい英仏軍がドイツ軍によって、ドーバー海峡に面したフランスのダンケルクにおいつめられ、命からがら英本土に撤退した〕のとき、負傷兵にたいして血清注射をするゆとりなど、全くなかったにもかかわらず、彼らが英本土から出陣するときすでに注射を受け、免疫になっていたので、一万七〇〇〇人の負傷兵の中で、破傷風にかかったものは一人もいなかった。

(べつに二〇〇〇人ほど注射を受けていなかった者があり、その中からは、八人が発病した)

戦争の進展につれて、同じようなことはいくらも起った。

もちろん、血清注射をうけていても、たくさんの負傷兵が感染した、という例外もいくつかなかったわけではないが、この処置が、兵士を破傷風の感染から、そして死から救った功績は大変なものであった。

戦争というものがつくる苛酷な状況は、あらゆる病気にとって絶好のチャンスとなる。

戦争が始るとともに、あらゆる病気の発病率が増大したが、特に結核が急激に増大した。

何故そうなるのか、はっきりした理由はわからない。

おそらく食糧事情の悪化などが、その一端をになっているのだろうが、これらの患者の隔離や、結核にきく薬(たとえば“PAS”のような)が開発されることによって、戦争が一般市民にあたえた傷は、大幅にいやされたのだった。

11 毒ガス治療薬、米の独壇場 top

非常に大がかりな態勢で真剣な開発研究が行われながら、幸遅にも、恐れていたような事態がおこらず、対策が実行にうつされぬままに終ったものもある。

それは、敵が生物学的、化学的、医学的手段を使って攻撃してきたときの防御策である。

戦争が始ると同時に、その研究は各国で活発に行われたが、その中でアメリカは群をぬいて進歩していた。

予想される様々な事態は、平和時におけるいろいろな病気と似かよっているところが多かった。

たとえば、「フォスゲン」〔代表的な毒ガスの一種、塩素と一酸化炭素の化合物〕にやられたときの症状は肺炎に非常によく似ており、同じような手当が必要とされる。

また「マスタード・ガス」〔エチレンと亜硫酸ガスから造られる毒ガス〕による火傷のような傷には、火傷と同じ処置をする必要がある。

しかし、それよりも効果的な手段も用いられた。

フォスゲンをすうと、肺のなかに腫物ができ、これは、時間とともに腫れがひくのを待つしか手のうちようがない。

従って、それまでなんとか患者を生延びさせる方法を考えるしかない。

そのため、肺に新鮮な酸素をつねに送り込む装置の必要性が、一九四三年に明らかとなり、翌年には大量生産に入った。

もちろんこれらは戦争に使われるチャンスがないままに終り、のちに民間病院で大いに活用されたのだった。

また、マスタード・ガスをあびると、二つの症状が現れる。肺炎と火傷である。

特に肺炎が致命的なものになると考えられたが、これはまえにも紹介したように、ペニシリンや各種のサルファ剤の開発によって解決された。

火傷のほうは、特に生命が危険にさらされるというほどのものではないが、全治するのに時間がかかり、それに激しい痛みを伴うため、行動の自由がきかない。

そこで、マスタード・ガスにやられたとき、皮膚にぬってすぐにそれを中和する、軟膏「M5」が開発された。

12 兵士の必需品、毒ガス対処薬 top

もうひとつ、この分野における重要な収穫は、イギリスの学者たちの手になる「DTH」である。

これは「ルイサイト・ガス」〔マスタード・ガスと似た作用をするヒ素系の化合物〕による火傷と、ヒ素による中毒にたいして大きな効果を発揮した。

その後これがアメリカにおいて「BAL」という名前の軟膏として生産されるようになった。

デュポン社〔アメリカ最大の化学会社〕では、初め液体にしたのだが、眼などやられたとき、点眼よりも便利なので軟骨に変更されたのであった。

それよりも大切なのは、このBALが広い範囲のヒ素中毒にたいして、非常に効果のあることがわかったことである。

そして、これが民間で大いに使われるようになったのは、もちろん言うまでもない。

シアン化物のガス〔いわゆる青酸ガスなどがこれに属する〕の解毒剤も発見された。

シアン系の毒ガスとしては、シアン化水素と塩化シアンの二つが考えられるが、テストの結果、塩化シアンのほうが――いずれにしろ猛毒であるが――比較的危険が少ないことがわかった。

塩化シアンならば、これにやられた兵士は――もちろんこのガスに気がつけばのことだが――息を止めて汚染されていないところまで突っ走れば命は助かる。

ところがシアン化水素のほうは――これは、ほかならぬ青酸ガスだが――息を止めるもなにもないのである。

つまりほんの一瞬、ちょっとでも吸えば、もうそれが致死量をはるかに越えた量なのだ。

おまけにこれらのシアン化物は、他の不純なシアンと違って全く無臭なのである。

従って、気がついたときはすでに手遅れ、という代物なのである。

しかし、この猛毒にたいしては、亜硝酸アミルが防御効果をもっていることがわかった。

これは、シアン化物にたいして化学的に結合し、その毒性をうばいとって無害にしてしまうからである。

亜硝酸アミルはこんにち、工場などの事故による急性シアン化物中毒のときに広く使われている。

これらの開発研究の結果、兵士たちは毒ガス攻撃に対処する薬品のセット――薬品、クリーム、膏薬、それに〔爆弾などの形で役下された〕火のついた黄リンが肌に付着したとき洗い落すための硫酸銅液などのひとそろい――を携帯するようになった。

もちろん、これらのセットは民間にも広く配給された。一方、防毒マスクも重要な役割りをしめていた。

|

1940年、英陸軍の防毒マスク演習

|

13 防毒マスクにも数々の新工央 top

防毒マスクには、いろいろな形式があった。

そしてそれらは、たえまなく改良がくりかえされた。

成型されたゴム製のマスクが初めて現れたのは、一九三八年のことで、使いやすさと安全の両側面から、飛躍的な進歩をもたらした。

しかし、戦争の進展とともにゴムの供給はむずかしくなり、他の代用品を探さねばならなくなった。

そこでえらばれたのは、ネオプレンである。

こんにちでは広く使われているプラスティックの一種である。

そのころはまだ技術もひくく、このネオプレンも、気温がさがるとカチカチになってしまう欠点があった。

そこでその代りにブチル・ゴムが使われるようになったのである。

一方、防毒マスクのガス吸着用に使われる活性炭に関しても、いろいろな改良がくわえられた。

たとえば、活性炭を銅で処理することによって、フォスゲン「クロロピクリン」〔催涙性の毒ガス〕、マスタード・ガス、ルイサイトなどにたいする効果が非常に大きくなることが発見された。

またアメリカで開発された「ウェトルライト」という物質は、それらにくわえて、塩化シアン、ヒ素、青酸ガスにも強い効果をみせた。

それにこの物質は、必要とする量が非常に少なくてよいので、マスクそのものを小さく、そして軽くすることに役だった。

毒ガス攻撃をうけたとき、最もこまるのは傷病者である。

重症患者はベッドからおりることさえ不可能だろうし、軽症患者でも頭に包帯をしていれば防毒マスクをつけることができない。

そこで包帯をしたままかぶれる特別のマスクが造られた。

また作戦遂行に不可欠な馬を確保するため、馬用の防毒マスクも造られたのだった。

14 細菌兵器も開発か? top

最後に、最も油断のならない攻撃のひとつ、微生物を使った、いわゆる細菌兵器についてもちょっとふれておこう。

一九四二年に軍関係のある生物学者が、攻撃兵器として細菌類がはたして有効であるかどうかは大いに疑問だ、という見解を発表したといわれるが、この分野の研究が、戦時中から現在に至るまで続けられていると考えられるふしは、十分すぎるくらいある。

こうして、我々は大戦中に行われた医学的研究について、ざっと眼を通し終ったわけだが、科学の様々な分野の中で、医学というものの重要性をあらためて考えさせずにはおかない。

それは、他の分野と違って、大戦中にえられた医学上の収穫のすべては、戦争の終ったあとも、現在に至るまで、はかりしれないほどの恩恵を人類にもたらしているからである。

top

**************************************** |