|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5 6

7 9

5�@�C�̉�������

�@���[���b�p�嗤�̏Z�l�����́A�悭�p�{�y�̂��Ƃ��A�g���ɂ���A���̓ܓV�Â��́A�Ђǂ����߂������h�ȂǂƂ������肷��B

�@�C�M���X�̂܂����A�����Ǝ抪���Ă���C�́A����܂Ŋ��x�ƂȂ��A�C�M���X�ƁA�C�M���X���˂炤�N���҂Ƃ̂������̗͂̊ɏՒn�тƂȂ��Ă������A����ɂ����Ă��A�h�C�c�R�Ƃ̗͂̃o�����X�Ɋւ��āA��ϑ傫�Ȗ�������ʂ����̂������B

�@�������A��������ɂ́A���낢��Ȗ�肪�Ђ���ł������A���̊C�Ƃ������̂����l�X�Ȋ댯���������āA�A���R��L���ɓ������Ƃ���閧�v����A�����ԂĂ��ꂽ�̂������B

�@�C�M���X�C���Ƃ����̂́A��ςɋC�܂���ȊC��ł���B

�@�������A���̂��߂Ƀq�g���[�̑�R���A���[���b�p�嗤�ɃN�M�Â�����Ă��邠�����͂��肪�������Ƃ����A�A���R�̊����Ԃ����n��ƁA���Ȃ��������������Ă����Ȃ��Ȃ����B

�@�܂����˂Ȃ�ʂ��Ƃ́A���̋C�܂���ȃC�M���X�C������ȂÂ��A�����₷�����V��̂Ȃ��ł��A���[���b�p����̑�R���Ԃ��ɂ킽�点����@���J�����邱�Ƃ������B�������A���̕��@�̌��ʂ������邽�߂ɂ́A�J����Ƃ��ɔ�̂����ɐi�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�����Ăʂ������ɁA���̎���h�C�c�ɂԂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

1 ���[���b�p�E�㗤���Ɂu�C�A�h�g��v top

�@�C�ɂ�������g����h�Ƃ��Ă����Ƃ��L�]���ƍl����ꂽ�̂́A�u�C�A�h�g��v�������B����́A�������̂˂炢�ǂ���A�G�ɋC�Â���Ȃ����A�A�����₷���g�݂��Ă��₳�����B

�@�������A�C�A�����������̖h�g��́A�r�ꋶ���g��Â߂�̂ɁA���Ȃ�̌��ʂ����҂ł����B

�@���ꂩ�痧�����C�A���A���ʂ̔g�������߂錻�ۂ́A���Ȃ�܂�����m���Ă����B

�@���̌��ʂ���⌀�I�Ƃ��炢����قǂ̂��̂������B

�@���̗��_�Ƃ����̂͂����ł���B

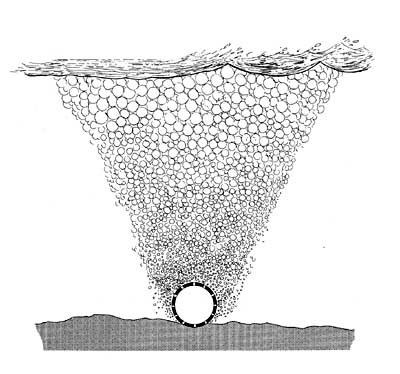

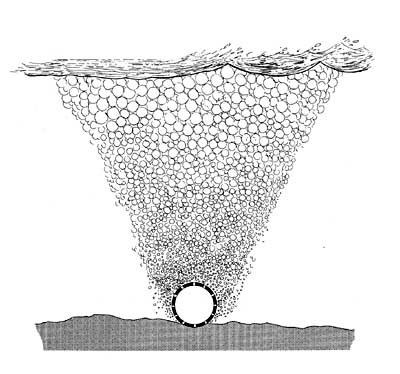

�@���ꂩ��C�A���������Ƃ��A����ɂƂ��Ȃ��āA���ʂւނ����ď㏸���鐅�̗��ꂪ�ł���B

�@�����Ă��̗���́A���ʂɂ�������Ǝl���ɂЂ낪���Ă����B���̗��ꂪ�g�������߂��p������̂��B

�@�g�Ƃ������̂́A�����������̕\�ʂ̉��ʂ��A��̕����ֈړ�������̂ɂ����Ȃ��B

�@�C�A�ƂƂ��ɐ��ʂɒB���Ċg���鐅���́A�g�̂��͂̃o�����X���������Ĕg���̂��̂������Ă��܂��̂ł���B

�@������A�ׂ̊ϓ_����݂�A���k����ɂ����g���h�Ƃ������̂̉^���ł���g�g�h�ɂ������āA��r�I���k����₷���������������g��C�̖A�h����肱�ނ��Ƃ��A�g�̉^���̃o�����X�����킵�Ĕg�������Ă��܂��̂��\�\�Ƃ�������B |

��C�A�h�g�磗��_�F���ꂩ�炽���̂ڂ�C�A�Ŕg��

�����߂�A�C�f�B�A�͂悩�������A���肪����������

|

�@�܂�A���k����₷���C�A���N�b�V�����ƂȂ��āA�g�̗͂��z�����Ă��܂��Ƃ����̂��B

�@���̃A�C�f�B�A�ɂ��āA����Ƃ��Ẳ\�����m���߂�ŏ��̃e�X�g�́A���l�O�N�ɁA�����h���̃T�E�X�E�P���V���g���ōs��ꂽ�B

�@�����ق̋���Ȑ����̒�ɁA���܂���������������C�z�[�X�������߁A�����̈�[�ɔg��������̂悤�ɁA���ŃX���[�v���������B

�@�����Ĕ��̒[�Ɏ�t��ꂽ�d�C�������̊h�a�k�����͂�l�@�ɂ���āA�����̐��ʂɂ͈��̔g���������ꂽ�B

�@��C�|���v�ɃX�C�b�`���͂���A����̃z�[�X����C�A��������菉�߂��Ƃ���A�S����Ղ̂悤�ɁA���̔g�͏��������Ă��܂����̂ł���B

�@�����̑��ʂ���K���X�����Ɋώ@���Ă݂Ă��A�g�͊��S�ɐÂ܂��Ă����B

�@�A�C�f�B�A�͐����������̂��\�\���Ȃ��Ƃ��A���̒��x�̏��K�͂Ȏ����ł́B

2 ��q����e�X�g top

�@�������C�ł̖{�i�I�e�X�g�́A�������܂��͂����Ȃ������B

�@����e�X�g�́A�v���X�g���C���k�p�{�y�쐼���l�̃o�[���x�b�N���ōs��ꂽ�B

�@���̂Ƃ��́A�Ђǂ����V��ŁA�C��Ƀp�C�v�߂邱�Ƃ����܂܂Ȃ�Ȃ������B

�@�������g�̂��߂Ƀp�C�v�͂˂���A��C�z�[�X�͂���݁A�������̘g�g��x���̓w�V�܂���A�Ԃ��肠���c�c�Ƃ��������肳�܂ŁA�e�X�g�͎��s�����B

�@�����ł����Ƒ傪����ȃe�X�g���A�C�M���X�C���ɖʂ����u���C�g���̍��l�ōs���邱�ƂɂȂ����B

�@�C�A�邽�߂ɂ́A�Ƃ��ɑ�^�̃R���v���b�T�[�����������A�߂��̔��d�����炶���ɓd�͂����������Ƃ����A���̂��̂����ł������B

�@�������A���͂�������ւƌ��ꂽ�B

�@���̊C�݂ɂ́A�h�C�c�R�̊�P�㗤�ɂ��Ȃ��Ēn�������݂���Ă����̂������B

�@�������A���̃e�X�g�̂��߂ɁA�Ƃ肠�����n���̏�����Ƃ͍s��ꂽ���A�܂��A�ǂ��Ɏc���Ă��邩���킩�炸�A�e�X�g�v���͂����n���n�����ǂ����������B

�@����ɊC��ɂ����߂��p�C�v�́A��C��ʂ����Ƃ���A���͂����Ĉړ������߂邵�A�p�C�v�̌��́A�����܂�������̂��܂�������w�h���ł܂��Ă��܂����B

�@���̂��߃e�X�g�̂������́A�˂ɐ����v�̃`�[����ҋ@�����A�p�C�v�̌��̏��Ȃ�ǂ��_�������A�Ƃ��ɂ́A�܂������̂����ɁA�V�����������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����������K���̓w�͂ɂ���āA���͎��X�Ɖ�������Ă��������A���̌v�掩�̂������s�\���Ƃ����[���Ȏ��Ԃɒ��ʂ����̂ł���B

�@�v����ɁA�����̔g�́A���҂����قǐÂ܂�Ȃ��̂��B

�@�g�����܂�ɂ��傫�����A���߂��A���邢�͂��̑傫�ȃG�l���M�[���A�C�A�̑��鐅�����t�ɏ����Ă��܂��̂��\�\�Ȃɂ͂Ƃ�����A���܂������Ȃ����Ƃ����͖����ɂȂ����B

�@�X�C�b�`��ŊC��Â߂悤�Ƃ������́A���ɖ��̂܂܂ɏI���Ă��܂����̂ł���B

|

�u�����h�g��v�̎��p�e�X�g

|

3 �u�����h�g��v�Ől�H�`�� top

�@�����ŁA���̖��ɂ��Ăׂ̊p�x���猤�����J�n���ꂽ�B

�@�C�ɕ����Ԉړ��\�ȁu�����h�g��v�ł���B

�@����́A���Ȃ��Ƃ����_�I�ɂ́A�͂邩�ɂ����A�C�f�B�A�������B

�@�v����ɁA�g�̃G�l���M�[�Ƃ������̂́A�C�̕\�ʂ����̌��ۂɂ����Ȃ��̂��B�O�C�̍r�g�̂����Ȃ��ł��A�ق�̐����[�g�����C���ɂ�����A������͐Â܂肩�����Ă��邭�炢�ł���B

�@������A�C�ʂɃY�����ƕ����ׂ���h�́\�\�h������艺�͂��قǂȂ��Ă悢�̂����\�\���Ȃ���ʓI�ɔg��H���~�߂邱�Ƃ��ł���ɂ������Ȃ��B

�@�u�C�A�h�g��v�̂��Ɍ������ꂽ�̂́A���̔�r�I�P���ň����₷���A�C�f�B�A�������B

�@���̌v��́A���l��N�܌��O�\���Â��ŁA�`���[�`�����Ƃ����Ĕ��\���ꂽ�B

�@�ނ́A�u�����h�g��v�V�X�e���̗v�_��������A���̊J���̐ӔC�҂ɁA�A�����i�ߕ��̎i�ߊ������Ă��B

�@���ꂩ���N��A�e�X�g�́A��́u�C�A�h�g��v�̃e�X�g���s��ꂽ�̂Ɠ��������Ŏ��{���ꂽ�B

�@�e�X�g�̌��ʁA���̃A�C�f�B�A�̐��������Ƃ͗��t�����A����ɑ�K�͂ȃe�X�g���A�C�R�J���������ōs��ꂽ�B

�@�����̐����́A�ꃁ�[�g���̔g���p�����Ă����قǂ̑傪����Ȃ��̂������B

�@�����ł̃e�X�g���܂��������A���悢��A������̎���i�̐��삪���肵���B

4 �܂�����ȁu�����܁v�� top

�@���́u�����h�g��v�Ƃ����̂́A������ƂȂ鑾���R���N���[�g���̗������������A�S���̋���ȁu�����܁v�������B

�@���̐���́A�q��@���Y�Ȃ̊ē̂��ƂɁA�_�����b�v���k�^�C���ȂǃS�����i�̑僁�[�J�[�l���S�����邱�ƂɂȂ����B

�@�r�[�o�[�u���b�N�q��@���Y���́A���̌v����C���̐��Ƃ̎�ɂ䂾�˂��킯�ł���B |

���ݒ��́u�����h�g��v

�g�q�����g�{���o�[�h���h�F

�m���}���W�[�̐l�H�`�̈ꕔ�Ƃ��ė��p���ꂽ

|

�@�v�悻�̂��̂́A�q��@���Y�Ȃ��C�R�Ȃɂӂ��킵�����̂����A�Ƃɂ����S���z��ڒ����āA�傫�ȁu�����܁v��̂ɁA�ނ���N�p�����̂́A�m���Ɍ����������Ƃ����悤�B

�@�Ȃɂ���A���ǂ͋C���Ɠ����悤�Ȃ��̂�킯������c�c�B

�@�܂��A�����Z���[�g���́u�����܁v���O�����A���̂Ȃ��ɒ���ɂȂ����R���N���[�g�̗�������t���A�K�v�Ƃ���A�������̂������悤�ɂȂ��Ă����B

�@����́A���Ђ����̂��둢���Ă����A��C����}�b�g���X�̏��i�����̂܂܂ɁA�g�W���X�h�Ƃ����B�ꖼ�ł��Ă����B

�@�������A�܂��Ȃ��A���́g�W���X�h�̂悤�Ȃ���݂₷���\�����́A�������肵���ł����̂̕����A�h�g��Ƃ��Č��ʂ̂��邱�Ƃ��͂����肵���B

�@�����ŁA���ɐv���ꂽ�̂́A�u�����h�b�N�v�Ɏg����|�S���̍\���ނ��Ȃ����킹�悤�Ƃ������̂������B

�@���l�O�N�̖��ɍŏ��̓������������A�C�ւЂ������ꂽ�Ƃ���ɉ��Ă��܂����B

�@�����ł��������v�ύX���s���A�l�l�N�t�ɂ́A�g�{���o�[�h���h�k���ቹ���������b�p]�ƂȂÂ���ꂽ��܊�́u�����h�g��v���A�E�F�C�}�X���k�C�M���X��݁l�֕����яo���B

�@�����āA�l������ɂ��̂�������P�����V�P���A���̍ŏ��̎����ƂȂ����B

�@�u�����h�g��v�́A���̃e�X�g�������ɂ���ʂ��A�₪�Ăc�f�C�����肷��ƁA�g�|���o�[�h���h�D�����g�܂�A�t�����X���݂܂ʼng�q����鏀�������������̂������B

5 ���O�I�@�c�f�C�Ŏ��s top

�@�����A�����{�ԂƂȂ����Ƃ��A���̌v��͌����Ɏ��s�����B

�@�Ƃ肠������̐l�H�`���A�m���}���W�[�̃A���}���V���ƃT�����[�����ɑ���ꂽ�B

�@���߂̂����͑听���ŁA�݂�ȑ傢�ɖ������Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�ˑR�P�����V�P�ɁA��h�̓o���o���ɂȂ菉�߂��̂ł���B

�@�����Ă܂����A�\�z���͂邩�ɂ���܂���g�������悹���������Ƃɂ́A��j�����㗤�p�M���␅�т����ɂȂ����n�V�P���A��̂����ʂقǂ̍�����ԂƂȂ��Ă���A�̐S�́g�{���o�[�h���h�h�g��́A���̂����Ȃ��ɁA�킸���ȕ������C��ɓ˂��o���Ă��邾���������B

�@�D�̂����������̑����́A�������g�ɂ�����ꂽ��h���A�܂�Ő̂̌R�͂̏Պp�k�������G�͂ɂԂ����đ��������悤�ɑ���ꂽ�͎l�̂悤�Ȃ��������ŁA�Ղ����Ă����̂������������B

�@�u�����h�g��v�̃A�C�f�B�A�͂�����Ă������A���̍H��Z�p�������Ȃ������B

�@�������A�v�҂́A�V�P�̂Ƃ��ɒ�h��������e�����A�\���v�Z�ɂ���ĂȂ������B

�@���ꂪ�A���́g�l�H�`�h��ߌ��I�Ȍ����֓������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł���B

|

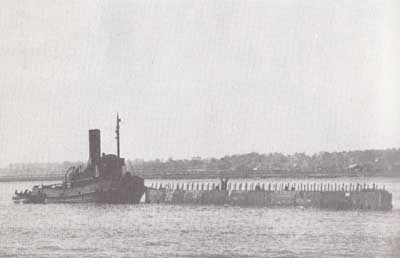

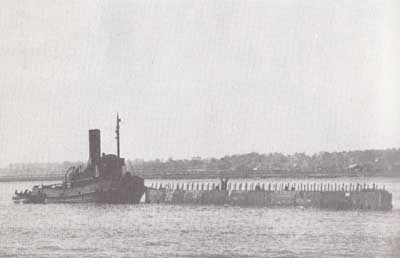

�@�C�M���X�C�����킽�����u�����h�g��v�́A

�m���}���W�[�ŊȒP�ɑg�݂��Ă�ꂽ

|

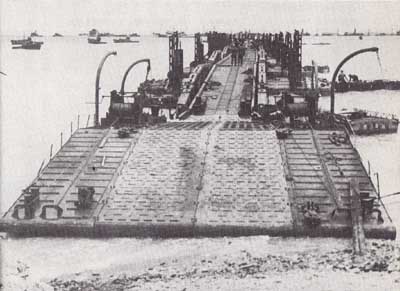

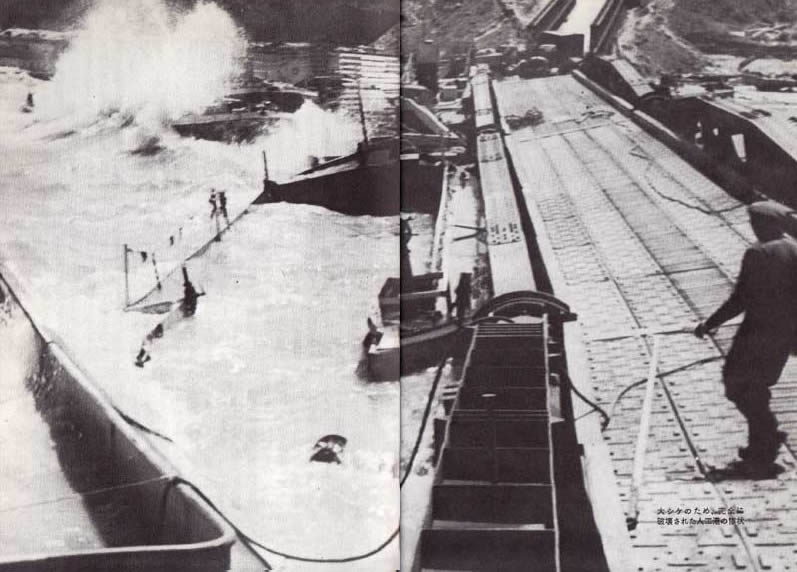

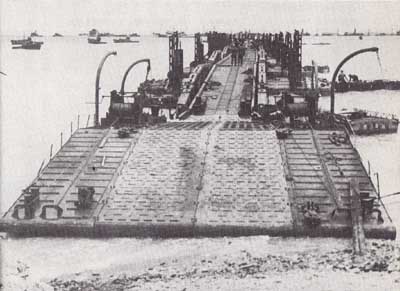

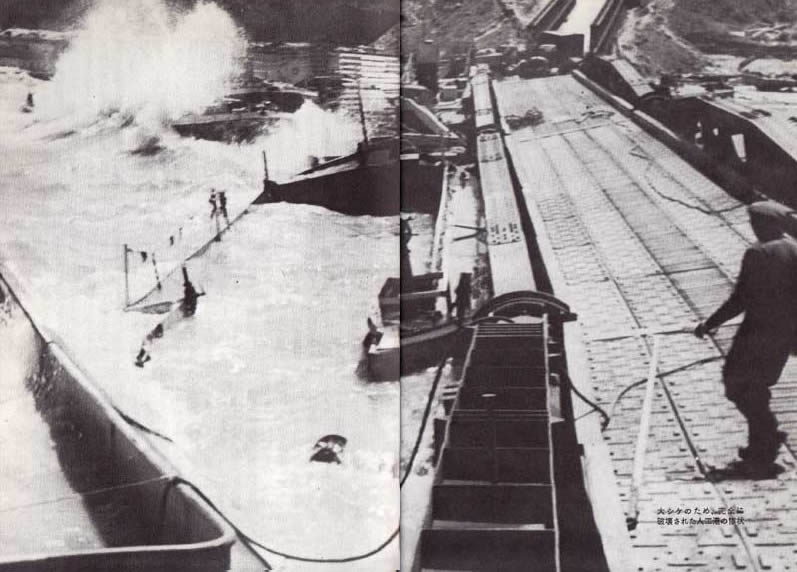

�A�m���}���W�[�̐l�H�`�́A6��6���̃V�P�ő呹�Q��������

|

|

�B��V�P�̂��ߊ��S�ɔj�ꂽ�l�H�`�̎S��F

�C�o���o���ɂȂ����l�H�`�̍\���ނ́A���`���Ă����A���R�̑D���ɏՓ˂����肵�đ呹�Q�����������c�c�c

|

6 ���X�����q���n�� top

�@�������āA�l�H�́u�����h�g��v�̌v��́A���p�̒i�K�܂ł��������Ƃ���ŁA�ǂɂ��������Ă��܂����̂����A���l��N����A�V�R�̕��V���\�\�����\�\���u�����h�b�N�v�Ǝ����悤�ȖړI�ɂ������Ƃ����A�C�f�B�A���A�{�C�Ō������ꂽ���Ƃ�����B

�@���Ɏg���̂��Ƃ����ƁA���X����吼�m�̃h�^���ɂ����Ă��āA�C�M���X�`�A�����J���Ԕ�s�@�̒��p������n�ɂ��悤�Ƃ����̂ł���B

�@���̊�n�́A�G�ɋC�Â���Ă͂Ȃ�Ȃ����A���Ƃ���������Ă��A����ƃJ���Â���Ȃ��ق����悢�B

�@����ɂ͗��X���������Ă������A�Ƃ����킯�������B

�@���̃A�C�f�B�A�́A���l��N�\�ꌎ�A�`���[�`���̎���Ƃɓ͂��A�����̌��ʁA�������ɉ\��������A�Ƃ������_���ł��B

�@�v��ł́A������E�Z�L���A�����Z�Z���[�g���A���邢�͂���ȉ��A�����Č������O�Z���[�g�����炢�̗��X���g���Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B

�@����͐��̒����ł킩�������Ƃ����A�X�����̂��炢�̑傫���ɂȂ�ƁA�����قǗn����̂��������B

�@�����āA�C�����Ȃ肠��Ă��Ă��A���Ɉ��肵�Ă���B

�@���̂悤�ȁg�Ђ��`�h�\�\�`���[�`�����������\�\�̂����ɁA��s�@�̊����H�ƁA�R���^���N���n�v���̏h�ɁA����ɂ�������Ί�Ȃǂ�����A���Ȃ́u���X�q���n�v���ł���ł͂Ȃ����c�c�B

�@�m���ɂ����܂ł́A�܂��Ƃɓ��������v��ł������B�������́A���́g�Ђ��`�h���ǂ�����Ă݂��Ă��邩�ł���B

�@�`���[�`�����g�̂������v�����͕s�\�������B

�@�ނ͍ӕX�D�ŁA�������[�g���قǂ̕X�����̂��A�Ǝ����̃v��������������B

�@�����ĕ⋭�p�̓S�_��X�̏�ɂ����A���͂ȃ|���v�ŊC�����g�Ђ��`�h�̂����Ƀu�b������Ƃ����̂��B

�@��������ΕX�݂͂�݂�������܂��A���̕������h�����[���Ȃ��Ă������낤�c�c�B

�@�����āA�������̂˂炢�ǂ���A�����O�Z���[�g���قǂ�����A����ȕX�ł�������ł͂Ȃ����B

�@���낢��Ȑݔ��⌚���́A�ǂ����߂��̊C�݂őg�݂��āA�X�ł����������Ƃ���Őύ���łŁA��֗��������c�c�B

7 ���_���������`���[�`���� top

�@���������̃v�����́A����Ȃɂ��܂������킯���Ȃ������B

�@�܂��A����ȑ傫�ȕX���A�������肻�̂܂ܐ�o�����Ǝ��̂��ނ��������̂��B

�@���A�������킸���[�g���ŁA�����͈�E�Z�L��������X�ȂǁA������Ɣg�ɂ䂳�Ԃ�ꂽ�����Ŋ���Ă��܂��ɂ��܂��Ă���B

�@��������ɁA����ȕX����ɓ������Ƃ��Ă��A�⋭�p�̓S�g�Ƃ����̂������ɂȂ�B

�@���������X�Ƃ������̂́A���͂�������ƁA��������n���Ă������̂ł���B

�@�A�C�X�E�X�P�[�g�Ƃ������̂��A����ȂɃX�C�X�C�Ƃ��ׂ��̂��A���͂��̂��߂ł���B

�@�X�P�[�g���͂����l�̑̏d���X�̏�ɂ����邱�Ƃɂ���ĕX���n���A�X�P�[�g�̐n�ƕX�Ƃ̂������ɐ��̖����ł��A���ꂪ�X�P�[�g�����ׂ�₷�����Ă���̂��B

�@�X�̏�ɓ��݂��ꖇ�����Ă݂�Ƃ悢�B

�@�݂�݂�X�͗n���A���݂͕X�̂Ȃ��֒���ł䂭�B

�@�����āA�����Ƃɂ��܂������́A�Ăѓ����Ă��܂��B

�@���́g�����h�Ƃ��Ă��錻�ۂ́A���������Ƃ��ɑ̐ς��ӂ��镨���\�\���Ƃ��ΕX�̂悤�ȁ\�\�̂Ƃ��ɂ���������B

�@����ŁA�⋭�p�̓S�_�Ȃ���̂͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ����A����X�̒��w�H������ł����A�₪�āA�ꂩ��X�b�|���Ɣ����Ă��܂����ƂɂȂ邾�낤�B

�@������d��Ȃ̂́A�C�����u�b�����Ă��̗��X��傫�����悤�Ƃ����A�C�f�B�A�ł���B

122

�@���X�A�V�R�̗��X��X�R�Ƃ������̂́A�C�̕X�������Ăł������̂ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�����̐������������̂Ȃ̂��B

�@�C���̕X�_�́A�^����肸���ƒႢ�B

�@������A�C���𗬕X�̏�ɂ����Ă݂��Ƃ���ŁA���X���傫���ȂǁA�Ȃ�����Ȃ��̂��B

�@�ނ���A��̕��Ő����������Ȃ��Ă���A�t�ɕX���n����̂𑁂߂邱�ƂɂȂ��Ă��܂����낤�B

8 ���X��n�ĂȂ���� top

�@�������A�Ȃɂ͂Ƃ�����A���̃A�C�f�B�A�́A���C�X�E�}�E���g�o�b�e���������i�ߊ��Ƃ���A�����i�ߕ��̐��Ƃɂ���Č�������A���ǂ��ׂ��_���o���ꂽ�B

�@�����Ă��̌��ʁA�⋭�ނƂ��ēS�̂����ɁA�؍ނ̑@�ۂ����ꂽ�l�H�̕X���Ȃ����킹�悤�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@����Ȃ狭�x�͏\�����邵�A�Ȃɂ����d�v�Ȃ��Ƃ́A�S�Ƃ������Ĕ�d������������A�X�̒��H������ł�����������Ȃ��B

�@���i���������A���ł���ɓ���B

�@�Ƃ��ɃJ�i�_�ōޗ����L�x�Ɏ�ɓ���W����A���̊J�������̓J�i�_�Ői�߂�ꂽ�B

�@�����Ăł����������ŏI�v�����ł́A���́u�l�H�X�q���n�v�ɑ�^�̗Ⓚ�ݔ�����������悹�A�n�����������Ăѓ��������邱�Ƃ��\�肳�ꂽ�B

�@���^�̎���i�������āA�C��ł̎���������Ă݂�ƁA�\�ʂ̕X���Ƃ��āA�⋭�p�̑@�ł��\�ɂłĂ��邽�߁A���ꂪ�f�M�ނ̓��������āA�X�̗n����X�s�[�h�������ƒx���Ȃ邱�Ƃ��킩�����B

�@�������A�����A���̌v������������悤�ƂȂ�ƁA��������ȋZ�p��̖�肪���߂��A���ǁA������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�����āA����̔�p�Ǝ��Ԃ��g���Ȃ���A�Ƃɂ������̌v��͎������Ȃ��܂܂ɏI�����̂ł���B

�@�u���X�q���n�v�̉B�ꖼ�́g�n�o�N�b�N�h�k�w�u���C�̗\���҂̖��l�A�����āu�l�H�X�q���n�v�̕��́A���̒S���҂̖��O�p�C�N���������āA�g�p�C�N���[�g�h�Ƃ��Ă����B

�@�������\�\���̑����̎����悤�Ȍv��Ƃ��ǂ��\�\���̌�A�ǂ�Ȍo�܂����ǂ��ď����Ă��܂����̂��A���킵�������͉����c���Ă��Ȃ��B

�@�C��ɕ����ԍq���n�Ƃ����A�C�f�B�A�Ɋւ��ẮA������A�����h���ɂ���z�e���̔����ՂɌ����������܂����A���i���h�E�n�~���g���̂��Ƃ����������Ƃ͂ł��Ȃ��B

9 �u�C�J�_����s��v���ɐ��� top

�@�ނ̌v��́A�����킽�����[�g���A�[�����Z�Z�Z���`�قǂ̘Z�p�`�̔���n�ڂ��ĂȂ����킹��Ƃ������̂������B

�@�����Ă��̏�ɁA����݂₷���}�b�g�������߁A����A����ȃC�J�_�낤�Ƃ����̂ł���B

�@���̍\���Ȃ�A��g�̏Ռ������S�ɋz�����A�ǂ�ȍr�V���ł��A�����قǂ̈��萫�����邱�Ƃ��ł���B

�@�e�X�g�͈��l�l�N�ɃX�R�b�g�����h�̃A�������ōs��ꂽ�B

�@���̂Ƃ�����ꂽ����i�́A������ꎵ�Z���[�g���A�������Z���[�g���قǂ̂��̂ŁA�l�Z�l�̊W�҂��̂肱�B

�@�����āA�����p�̕⏕���P�b�g�������p��R�́u�\�[�h�t�B�b�V���v�@�ɂ���čs��ꂽ��A�̗����e�X�g�͐����������߂��B

�@�@�̏d�ʂ̂��߂ɁA��n�S�̂��������X���̂��A�x��ɂȂ�قǂ̂��̂ł͂Ȃ������B

�@���̃e�X�g�́A������_����݂đ听���������B��n�̈��萫�̕ێ��A�����Ă��̕ێ�_���ɂ��A�S�����͂Ȃ������B

�@�������g����Ƃɂ�����Ȗ��݂͂�����Ȃ������B

�@��n�͑ϋv�e�X�g�̂��߂ɁA��フ���ɂ킽���ăA�������̎��ӂɕ����ׂ��܂܂ɂ���Ă������A���ǂ��킸���ȑ������������������ꂽ�����������B

�@�������̂���́A�ɂ������ƂɁA���͂����̐�ǂ�����Ȃ��̂�K�v�Ƃ��Ȃ��قǁA�A���R���D���ɂȂ��Ă���A�܂��Ȃ��A�I����}���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł���B

�@�����Ńn�~���g�������́A���̃A�C�f�B�A�����ƃx�[�X�Ŏ����ł��Ȃ����̂��A�Ƃ��낢��^�������̂����A���������߂����̂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B

�@������A�C���O�����h�����̐�ɂ�����u�������v�Ƃ��āA���p�̉\�����������ꂽ�̂����A���ʂ̍������ɑ傫���i�ꏊ�ɂ���Ă͈�O���[�g�����܂�ɂ��Ȃ�j�A���̂��߁A�����҂ɂ���āg�����[�h�k���l�ƂȂ������Ă������́u�C�J�_����s��v�́A���Ɉ�x�����p�ɋ�����邱�ƂȂ��I�����̂������B

10 �u�������H�v����Ɍ��ʂ����� top

�@�������A���̃n�~���g���́A������ׂ̔����ɂ���đ傢�ɖ����������̂ł���B

�@����́u�������H�v�Ƃł������ׂ����̂ŁA�\���ɂ���ނ��Ƃ̂ł���Z���\���ނ����{�����s�ɂȂ��A��������ɂȂ��Ő��ɕ����ׁA��^�̎ԗ��ł��Ƃ����悤�ȋ��낤�Ƃ����̂ł���B

�@���̌����́A���߂��Ƃ���A�ԗ��̏d�ʂ����̂��ׂĂ̕����ɕ��U�����悤�A�Ƃ����_�ɂ������B

�@����ɂ���āA����Ȏԗ����ʂ��Ă��A���H�̊�̂����̕����́A�ق�̂킸�������ɒ��ނ����ŁA���萫���悩�����B

�@���́u�������H�v�́A���l��N�̏��ĂɃe�X�g�����˂āA�|�[�c�}�X�̊C�R�H���Ō������ꂽ�B

�@���������\���ނ́A����Ȃ��イ����̂悤�Ɋۂ��܂���Ă������A���̊O�`����A�g�X�C�X�E���[���h�k�������ɃW����������ł܂����P�[�L�l�Ƃ������O�����܂ꂽ�̂������B

�@�ŏ��̃e�X�g�͑s��Ȃ��̂������B

�@���������u�������H�v�ɂ����āA�����������������܂����X�s�[�h�ł�����A�[�g�����܂�̑�g�����Ă�Ȃ����A���R�̑�^�g���b�N�����́g���H�h�̏�𑖂�̂ł���B

�@��g�����Ԃ邽�тɁA�g���H�h�́A�ق�̏����h��͂������A�������ꂾ���̂��ƂŁA�������g���b�N�͕��C�Ŋ��������B

�@�u�������H�v�̃e�X�g�͊��S�Ȑ����������߂��B

�@���l��N�㌎��\�ܓ��̋��j���ɂ́A�����h�����獂�����ނ����Ă̍ŏI���J�e�X�g���s��ꂽ�B

�@�����āg�X�C�X�E���[���h�̋@�\�����S�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ������Ɏ����Ă݂����̂������B

�@����Ɉ��萫���܂����߂̉������s���A���̗����ɂ͂ӂ�����t��ꂽ�̂ŁA�Ԃ̉^�]��̓n���h������Ȃ��ł��A�����Ƒ��s�ł��邭�炢�������B

�@����́A�㗤��킪��Ԃɍs��ꂽ�Ƃ��ȂǁA���ЂƂ��K�v�Ȃ��Ƃ������B

�@�w�b�h���C�g�Ȃǂ��悤���̂Ȃ�A�G�̖C�̖ڕW�ɂȂ邾�������A�Ŗ�ɐ����֓]������댯�Ȃ��Ɏԗ���g��������ɂ́A���ꂪ�傢�ɖ𗧂̂ł���B

�@����ɓ����ł��A���S���s���x���啝�ɂ�����A�\�������߂邤���ɂ��傫�Ȍ��ʂ�����ƍl����ꂽ�B

�@����ɍs��ꂽ�e�X�g�̌��ʂ́A���̓��H��j�邱�Ƃ͋}�~�������ł��قƂ�Ǖs�\�ŁA�����U�����_���A�����ċ@�֏e��@�֖C�ɂ��U�����A�g�ɃW���}����邽�߂ɂقƂ�nj��ʂ͂Ȃ������B

�@���Ƃ��e�X�g�ňꔪ�����̋@�֖C�e�����˂��ꂽ�����A�ق�̌܁A�Z�������܂����������ɂ����Ȃ������B

�@�����Ă��́u�������H�v�́A��K�͂Ȑ��Y���J�n���ꂽ�̂������B

�@�����Ă܂��Ȃ��A�m���}���W�[�㗤���v�悪���Ă����Ƃ��ɂ́A���́u�������H�v������߂ďd�v�Ȗ���������߂���̂Ƃ��Ċ��҂���Ă����B

�@�����āA�܂��ɏЉ���u�����h�g��v�ƂƂ��ɁA����Ɏg�p����āA�傫�Ȍ��т��c�����̂������B

�@�����̃e�X�g�A�����A�����݂������A�����Ď��s�Ȃǂ��J�Ԃ����A��������́g�C�̉����h�����̂Ȃ��̈�C�́A�������āA�m���ɂ˂炢�ǂ���̖�������ʂ����̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |