|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 9

6 秘密の眼――航空写真撮影

第二次大戦中に、連合軍が極秘に開発した、きわめて巧妙な技術の一つに、航空写真の高度な利用技術がある。戦争の全期間にわたって続けられた開発研究によってえられた機材や技術によって、連合軍はドイツ軍の状況を、それこそ手にとるように監視することができたのだった。

カメラそのものが、第一級の秘密兵器として、大変な活躍をやってのけたのである。

1 第一次大戦で開発された航空写真偵察 top

もちろん、第二次大戦の初期でさえ、写真偵察というものは、すでに新しい技術とはいえなかった。

第一次大戦中でさえ――敵の背後にまわって上から写真をとるなどとは無礼なやりくちだと相手国から非難されつつも――多くの重要な航空写真が撮影され、戦争の末期には、すでに写真偵察というものが、戦略上、必要不可欠なものになっていたのである。

そして、戦後には末踏査地方の地図の作成などに、広く航空写真が利用されていた。

そんなわけで、第二次大戦のおこる危険がしだいに高まり初めたころ―― 一九三八年ごろ――各国とも、写真偵察の技術向上のため、多くの努力をつみかさね、戦争が始ると同時に、それぞれのやりかたで実戦に投入すべく、着々と作業が進められていたのである。

当時、連合国のうちで、航空写真の技術はフランスが一番進んでいた。

戦争が始るまえからフランス軍は、民間の国際線定期旅客機から、計画的に航空写真を撮影する作業を行っていた。

とくにずばぬけて高度の技術を駆使して行った写真偵察というものではなかったが、それでも、非常に貴重で有用な資料をせっせと集めていた。

このフランスの手口は、大変うまいやりかただった。

つまり、相手に気づかれる危険が少ないのだ。

民間の飛行機からなら、開戦ぎりぎりまで航空写真をなんの困難もなしに撮影することができる。 |

英空軍は、はやくから斜角撮影による航空写真を偵察に活用していた

|

もちろんイギリスとて、それがことを秘密に運ぶよい方法だ、という事実はよく知っていた。

もちろん公式には何も発表されてはいなかったが、そのころ、英軍は、写真偵察をやっているな、と気づかれてもしかたのないようなことを何度かやっていた。

しかし、ドイツは全くそれに気づかず、まして、航空写真の解析にズバぬけた腕前をみせる専門家がいることなど、全く考えてもみなかったようだ。

2 英、写真解析に高度な技術 top

この、写真解析の技術にかけて、イギリスはドイツをはるかに引き離していて、彼らが全く知らぬまに、ドイツの軍事施設その他の正確な資料をどしどし集めていたのである。

そのわけは、はっきりしていた。

ドイツやフランスは、たんに真上から地上を撮影しただけのもので――ドイツの航空写真は、きわめて精度の高いものではあったが――その写真の解析は、肉眼による観察と測定だけに終っていた。

それにたいして、イギリスのやり方はステレオ写真〔後出〕による三次元解析法を利用したもので、ドイツやフランスのやりかたにくらべて、はるかに精密な資料をえることができたのである。

こうして、第二次大戦のまえからはじまっていた、連合軍の写真偵察にまつわる労苦の数々は、特筆するに値するものがあると思われる。

まず、その話の中心となるのは、オーストラリア人のシドニー・コットンである。

元々コットンは航空測量を商売にしていたのだが、表向きは軍部と全く関係ないようにして、実は空軍当局の全面的な協力をえて、この航空写真偵察という難事業を引受けたのだった。

彼は、航続距離や上昇限度などの性能からみて、この目的にうってつけのロッキード12A小型旅客機を空軍から提供された。

もちろんこれには、地上を撮影するためのカメラが三台、密かに取付てあった。

胴体の下面、ちょうどカメラのレンズにあたる部分にはスライド式の小さなドアがあって、これをしめてしまえば、カメラのあることなどは、全くわからない構造になっていた。 |

英空軍写真偵察部隊の恩人、シドニー・コットン

|

そして、機体は緑色がかったブルーに塗装され――いかにもものずきなオーストラリア人が喜びそうな色と思われる――もちろん、高々度で飛行中、空の青さにまぎれて、一番見わけにくい色をえらんだのである。

コットンは、ロンドンに「航空測量・機械販売会社」という会社を設立した。営業種目のなかにはカラー・フィルムの販売などもあって――本当に販売もしたのだが――ヨーロッパ全上にはられた同社の販売網をカバーするため、飛行機でとびまわり、たびたびドイツの工業地帯の上空を通過することも当然あった。

そして、そんなとき、このロッキード機は、数千枚にもおよぶ航空写真の撮影に大忙しだったことは、いうまでもない。

3 ドイツ将校乗せてライン河畔撮影 top

こんなこともあった。ちょうどナチ党の全国大会のシーズンだったが、コットンはドイツのさる飛行場で、ベルリンからカラー・フィルムの業者がやってくるのをまっていた。

そこに、ものずきなドイツ軍の将校たちがやってきて、彼の飛行機に乗せてくれないか、というのである。

彼らは、スマートなロッキード機のスタイルにすっかりほれこんだらしいのだ。

そして、ライン川ぞいに飛んでくれるとうれしい、と遠まわしにいったものだ。

こんなうまい話に、とびつかぬわけはない。

二つ返事で引受けたコットンは、ドイツ軍将校たちを楽しませている飛行中、ライン川ぞいの軍事施設の写真を、それもほんの一〇〇〇メートルたらずの高度から、撮りまくったというしだいである。

この収穫が、全く評価のしようもないほど貴重なものだったことは、いうまでもない。

ドイツヘ出張するたびに、コットンは飛行ルートをすこしずつかえて、撮影地域をひろげながら、一九三九年の八月まで、ひたすらその作業を続けたのだった。

そしてその八月、コットンは、だしぬけにベルリン空港で足どめをくらってしまった。

初めのうち彼は、ついに一件がバレたかと青くなったが、空港にはあらゆる民間機が足どめをくっていた。

理由は明白だった。第二次大戦が迫っていたのだ。

ヒトラーがポーランドに侵入を開始する一週間前、離陸を許可された彼は、厳重に指定された飛行ルートを飛んで――もしも一マイル〔約一・六キロ〕以上そのルートからはずれたら撃墜するという条件で――やっとのことでイギリスに帰りついたのだった。

彼はその飛行中、ドイツ当局から空中スパイの疑いをかけられているのではあるまいか、という恐怖にとらわれ続けだった。

それから数ヵ月後、こんどは正式に英空軍の一員として、再びコットンはこの仕事に戻った。

英空軍の航空写真のくさわけである、“チビ”というアダ名のロングボトムもこの仕事に参加することになった。

4 写真偵察に「スピットファイア」 top

両翼にカメラを装備した二機の「スピットファイア」戦闘機は、一九三九年十一月、高度一万メートルからの、きわめて精度の高い航空写真の撮影を開始したのだった。

これは高空から撮影したにもかかわらず、写真は、ドイツ軍の動きを、それこそ手にとるように描写していた。

だが、この写真偵察飛行には、まずいことがあった。

高々度を飛ぶ「スピットファイア」の排気ガスが飛行雲をつくり、これが地上からはっきり見えるのである。

こうなると、苦労して手にいれた情報の価値は、ひどく低下してしまうのだ。

写真を撮られていることに敵が気づけば、それなりの対策を打つことはわかりきっている。

そんなわけで、この作業は再び民間企業の手にゆだねられることになた。

そのときにえらばれたのがマイケル・スペンダーだが、彼は、その航空写真の撮影の仕事よりも、はるかに大きな業績を、この分野に残したのである。

スペンダーは、大型のステレオ・スコープ〔注〕をつかって、地上の物体の輪郭〔りんかく〕をはっきりさせるだけでなく、その物体の正体をかなりはっきりと立体的につかむことに成功したのである。 |

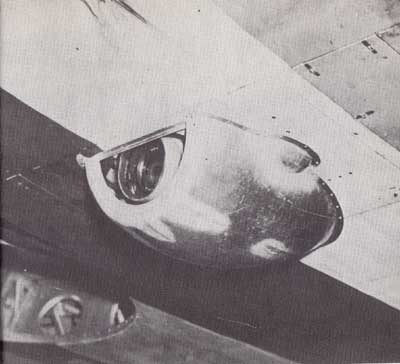

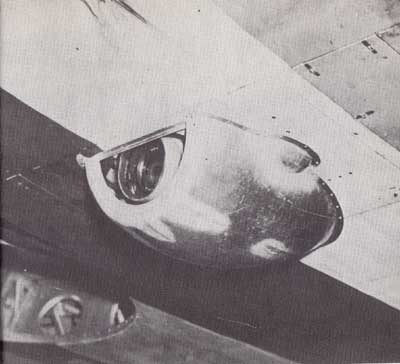

写真偵察用「スピットファイア」の主翼下面にとりつけられたカメラ

|

つまり、写真に写しとられた小さな一つの点が、たんに一枚の円盤なのか、それとも高い塔を真上から見たものなのかを“はっきり”させることができるようになったのである。

これは、全く何にもかえがたい貴重な技術だった。

〔注=我々が眼でものを見るとき、そこに立体感を感じるのは、右の眼と左の限とべつべつに見た像が、脳で合成されるためである。

その原理を応用して、適当な間隔をおいた二つのレンズで撮影した二枚の写真を、両眼の間隔(六五ミリくらい)だけはなした二枚のレンズをとおして、プリズムで一枚に合成するステレオ・スコープで見ると、立体感をえることができる〕

さらに彼は、この装置を改良して、めざす物体の正しい位置や精密な寸法などを簡単に割り出すことにも成功したのだった。

5 英仏空軍手をにぎる top

一九四〇年の初め頃、写真偵察の意義と重要性が連合軍部内で広く認められるようになり、その本部を、パリから七〇キロほどのところヘおくことになった。

そして、イギリスとフランスの航空写真偵察のベテラン同士は、ここで初めて顔を合わすことになったのである。

フランスは、あいかわらず高倍率の、普通の航空写真を使う方式にたよっており、イギリスがやっている、高々度から撮影した写真をステレオ・スコープで解析するという方式に疑いをもっていた。

しかし、実際にその威力を目のまえにつきつけられると、すっかり驚いて、さっそくイギリスの方式を採用することになった。

フランスの指揮官のルスペ大佐は、ある日、コットンにむかって、「あなたがロンドンの空軍司令部にたいして機材や人員の増強を要求する必要がおきたとき、大変役にたつ資料をあげましょう」といって、一枚の書類を渡した。

それにはつぎのような簡単な数字がならんでいるだけだった。 |

英空軍の写真偵察が、すばらしい精度を誇った秘密は、航空写真の立体解析にあった。このステレオ・スコープ方式の秘密は、新聞発表の手ちがいで、あやうくドイツに知られるところだった。 |

○英空軍爆撃兵団

三九〇〇平方キロを撮影

喪失 四〇機

○フランス空軍写真偵察隊

九三六〇平方キロを撮影

喪失 六〇機

○コットンとロングボトムの偵察隊

七八〇〇平方キロを撮影

使用機「スピットファイア」一機

喪失 もちろんゼロ!

この書類は、本当にものをいった。

コットンがイギリスに戻って、偵察隊の規模を大きくしたいと要求したとき、司令部はすぐにOKをだした。

やっかみ半分の爆撃兵団は爆撃目標の確認と爆撃後の戦果確認の写真偵察だけは、これまでどおり自分たちでやれると頑張った。

しかし二、三週間とたたぬうちに、状況はガラリと変化した。

猛烈な敵の反撃のために、爆撃兵団は、ドイツ軍基地何ヵ所かの偵察を、どうしてもできない状況におちいってしまったのだ。

コットンは、新しく配属された「スピットファイア」の一機をさしむけ、かすり傷一つ負わずに目標の写真撮影に成功した。

もちろん、ドイツの戦闘機は現れたが、こちらのパイロットのやることといえば、全速力でメッサーシュミット機を引き離して、基地へ引揚げるだけだった。

この撮影をやってのけたパイロットたちには、空軍勲功十字章が授与されたのだが――これが、危ないところで、英軍の奥の手をさらけだすハメになるところだった。

報道関係者にたいして、司令部は、“航空写真偵察の新方式”が開発されたとプチあげ、「……二枚の写真をかさねあわせて……」と、極秘の手のうちを不用意にもあかしてしまったのである。

しかし、運よくドイツは、その発表を見すどしてしまったようだった。

|

カメラは空中戦闘の記録にも活用された。

戦闘機の機関銃のさばにとりつけられたカメラは射撃と同時に自動的に撮影できるようになっていた。

写真はドイツ爆撃機隊にたいする攻撃をとらえた16ミリ・フイルムの一コマ

|

6 立体写真技術真価を発揮 top

このころには、彼らの技術は全軍に知れわたり、英空軍のみならず、陸軍の写真偵察まで一手に引受けるようになっていた。

しかし、一九四〇年六月、フランスがドイツに降伏するにいたって、彼らはフランスの各地を転々と移動したあげく、再び英本土南部の基地にまい戻ってきた。

ほぼ同じころ、空軍写真偵察学校が設置され、それと同時に、コットンは、空軍省の裁断によってその仕事からはずされることになった。

この事実は、写真偵察が、実験の段階を終り、英空軍の作戦行動に正式に組入れられたことを意味していた。

指揮官としてジェフリー・タトル中佐が着任し、正式名も写真偵察部隊とよばれることになった。

この部隊は、その後も様々な技術を開発し、第二次大戦が終るまで一貫して連合軍の作戦を側面から支援したのである。

たとえば、例の“あしか”作戦で、二〇〇〇隻にものぼるドイツ軍の艦船が、英本土侵攻をねらって集結している状況をくわしく撮影したのもこの部隊である。

もちろんこのドイツ軍の計画は、侵攻開始まえに、英本土の航空基地を徹底的に叩いておこうとしたドイツ空軍を英空軍が迎え撃った、いわゆる「英本土航空決戦」の成功によって腰くだけとなったいきさつは、よく知られているとおりである。

戦局の進展とともに、写真偵察部隊は次々と拡張されていった。

ちょうどそのころ、当時まだ空中写真の解析など全くやっていなかった米軍が、教官を養成するための要員を派遣してきた。そしてその結果、一九四二年に入ると米陸軍航空軍も、ステレオ・スコープによる航空写真の解析を行うようになった。

また、ブルネーバル〔フランス北部〕のドイツ軍基地の航空写真に写っていた皿型の指向性アンテナから、ドイツ軍がレーダーを実戦に使い初めた事実をつきとめたのも同じころである。 |

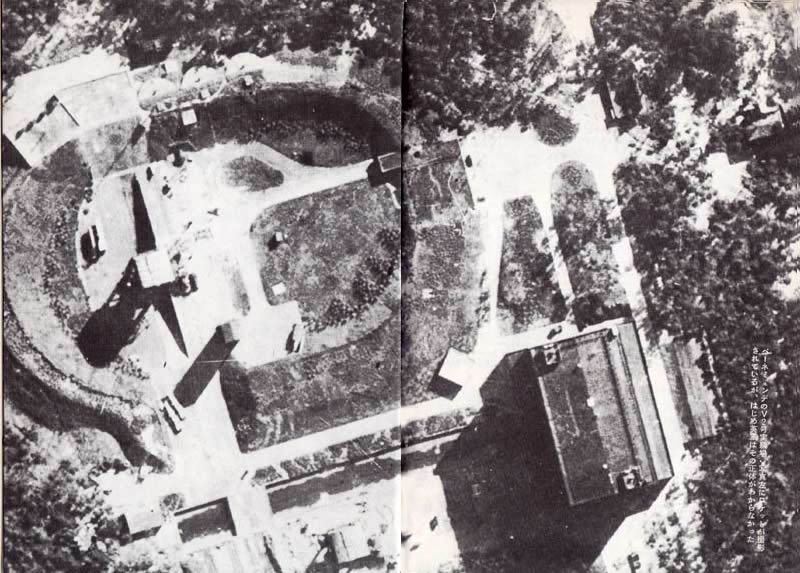

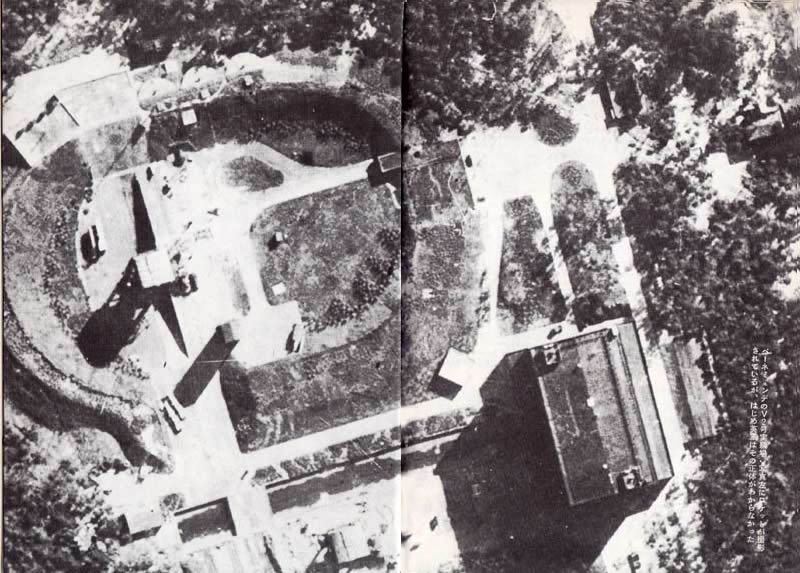

強行低空飛行で撮影された北フランス、プルネーバルの

ドイツ軍レーダー基地。手前左にレーダー・アンテナが見える

|

7 ペーネミュンデに何かがある! top

一九四二年のなかば、写真偵察という作業は、連合軍の作戦行動の一環として完全に定着してしまっていたが、その年の五月に、写真偵察史上最大の業績の一つとされている作業が始ることになったのである。

ドイツ本国のバルト海沿岸にそって、べつの任務で飛んでいた偵察部隊の「スピットファイア」が、比較的小さな川の河口にある島の上空にさしかかったとき、パイロットのスチブントン大尉が、変な物に気づいたのがその発端である。

それは、かなりの数の建物で、げんに頻繁に使われており、周囲には新しい建物がどんどん増築されていた。

ついでに撮影してきたその写真を、解析班はさっと眼をとおし、その建物のそばに丸い建造物がいくつかあるのを発見したが、べつにそれ以上の関心はしめさなかった。

その島の位置はベーネ川の河口と判定されたが、そのペーネ川の河口、つまりドイツ語でいえばペーネミュンデに、次々と建設されていたその建物こそ、実はほかでもないV1号やV2号など“報復兵器”の研究施設だったのである。

それ以前、“オスロ・レポート”とよばれていた諜報機関からの情報でも、ペーネミュンデでは、ドイツのロケット兵器の開発が行われているらしい、と伝えていたし、そのほかにもこれを裏づけるような情報がいくつもあった。

それにもかかわらず、元にそのペーネミュンデの、それとおぼしき航空写真まで撮影されていながら、どういうわけか、それに関心をしめす者はいなかったのである。

かくて、ドイツのロケット開発は、着々と進められていった。

一九四三年の二月になって、英空軍司令部に一通の書類がまわってきた。

「ドイツ軍がロケット兵器を開発している、という情報がある。

偵察写真に、ロケット発射台などが撮影されていないかどうか、くわしく検討していただきたい」

8 ついに発見、ドイツ秘密兵器研究所 top

ロケット開発にかんする断片的な情報が初めてはいってきたとき、主任情報官のR・V・ジョーンズ博士は、その真偽がはっきりするまで、この情報を――軍関係者にも――秘密にすべきだと主張した。

当局も半信半疑で、とにかく、二人の学者に検討を依頼した。D・C・エリス教授とA・D・クロウ博士とは、かなり慎重な討論を繰返した結果、この情報を全く公平な立場から検討できる、独立した権威者にまかせるべきだ、という結論に達した。

そしてえらばれた権威者というのが、経験や能力や権威の点で、様々な論議のもととなった、ダンカン・サンディスという人物である。

当時三五歳、軍需政務次官であったこのサンディスは、うるさい外野席の批判はさておいて、その調査を一刻も早く進めるうえでは、絶好の地位にいたといってよい。しかし、批判は根づよく続いた。

彼は、若いころの自動車事故による傷がもとで、兵役を免除されていたこと、そしてそれからすぐ、ダイアナ・チャーチルと結婚――つまり、首相の娘婿になったなどの点から、口うるさい人々は、この一件を縁者びいきだ、と非難したのだろう。 |

チャーチル首相とダンカン・サンディスー家

|

しかし、確かに首相の娘と結婚したことが、チャーチルとサンディスの相互理解に役だったとはいえ、サンディスという人物が、この仕事をやってのけるだけの能力の持主だったことははっきりしている。

諜報機関が撮影してきた写真などに眼を通したダンカン・サンディスは、ただちにペーネミュンデの精密な写真偵察を行うよう要求したのだった。

一九四三年四月のことである。

もちろんサンディス自身も、ペーネミュンデがどんな重要な役割りを演じていたか、知るよしもなかった。

空軍写真偵察部隊のケニー大尉は、再びペーネミュンデの偵察写真に眼をとおすことになった。

島の上にならんでいる建物にそって、細長い構造物のあるのが認められたが、それはどうみても浚渫〔しゅんせつ〕作業の泥を流すパイプだとしか考えられなかった。

彼の同僚たちも全員、その意見に賛成した。

ところがそれは、泥を流すパイプどころか、実は、とんでもない代物だったのだ。

その細長い構造物こそ、イギリス人の眼に初めてふれたV1号〔ドイツの飛行爆弾〕の発射台の姿だったのである。

事実、それから数日後に撮影された写真には、テスト中のロケット・モーターから噴出する水蒸気はおろか、当のV1号の本体さえ、ちゃんと写っていたのだ。

|

①ベーネミュンデのV2号実験場:写真左にロケットが撮影されているが、はじめ英軍はその正体がわからなかった

②1944年9月、英空軍による猛爆撃のベーネミュンデ:上の写真と同じV2号の実験場である。

写真右のAは上の写真に撮影されていた対空機関銃座の位置。

ドイツは空爆を全く予期していなかったらしく、機関銃は撤去されていた。

|

9 暴露したV1号V2号 top

五月にはいって撮影された写真には、数個の“円筒状の物体”が認められた。

しかし、それにもかかわらず――ドイツが、ここでロケットを開発しているらしい、という予備知識をあたえられ、その“ロケット”とやらが、およそどんな形をしているのかも知りながら――偵察写真解析のベテランたちは、その物体を“ロケット”だとは断定しなかった。

それからの数ヵ月、写真の撮影は続けられ、一度などは、発射準備の完了したロケットさえちやんととらえていた。

(あろうことかその写真は、ケニー大尉によって、視察に訪れたチャーチル首相に紹介されていたのだ!)

七月になって、その写真を見たジョーンズ博上が、自分がとんでもない誤解をしていないかがり、写真の物体は大型“ロケット”だ、と断定した。

それによって、写真解析班もやっと、その“巨大な魚雷みたいなもの”がロケットらしいと判定したのである。

ただちに手はうたれた。

数週問とたたぬうちにペーネミュンデは猛烈な爆撃をうけ、一方、写真解析班は、この苦い経験をもとにして、ドイツ軍の動きにたいし、いっそうきびしい監視の眼を開かせるようになった。

そしてV1号V2号の基地がつきとめられるや、ただちに猛爆がくわえられたのである。

そんなわけで、空中からの写真偵察という手段は――大戦末期には一万メートルの高度から、地上の人間を識別できるほどにまで進歩していたが――ドイツの秘密兵器の開発計画にたちむかう主要な兵器の一つだったのだ。

第二次大戦中、この写真偵察についてえられた数かずの教訓が、その後の進歩の基礎となっているのは、まぎれもない事実である。

そして、これから発展した技術が、こんにちの宇宙開発、査察衛星システムなど、現代の世界の動向に深くかかわりあっていることは、いうまでもないだろう。

top

**************************************** |