|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 9

3 派手な着想、みのらず

第二次大戦中に連合軍が開発しようとした秘密兵器の中には、全く、途方もないとしかいいようのない計画も、たくさん含まれていた。

ほんのちょっと、理論的な検討をしてみれば、どうやったところで、そんなものが作動するわけのないことは、すぐにわかりそうなものなのに、事実は、そんな兵器の開発に莫大な予算が浪費されたのである。

1 一風かわった自走車輪爆雷 top

深刻な資源不足もおかまいなしに、ただガムシャラに行われたこれらの開発計画の一つに、こんな兵器がある。

「パンジャンドラム」とよばれる怪物である。

「パンジャンドラム」というのは、十八世紀イギリスの劇作家サミュエル・フートの芝居にでてくる、人間ともバケモノともつかない奴のことだが、靴のかかとに火薬をしかけて、その爆発の勢いで鬼ゴッコをやるのだそうだ。

ところで、英軍が開発しようとした「パンジャンドラム」というのは、いわばオバケのように巨大な“自走輪転花火”で、これをDデイ〔連合軍のノルマンジー上陸作戦の上陸日〕に出動させ、海中から砂浜へノシあげて、ドイツ軍の防御陣地を粉砕してしまう、という計画だった。

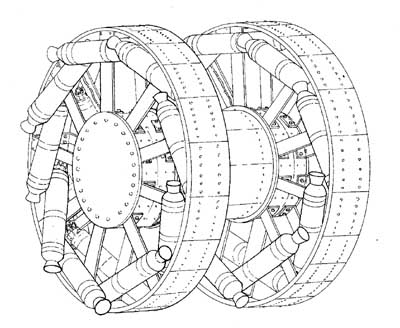

構造は、直径が三メートルあまり、幅が約三〇センチほどもある巨大な一対の車輪をくみあわせたものである。

そしてその車軸には、大量の高性能爆薬と触発信管〔目標にぶつかった衝撃で作動して、爆薬を起爆させる装置〕を装填する。

そして、平行しているその二つの車輪の縁には、この怪物を、北フランスの砂浜へ転がしあげるための動力として、固体燃料ロケットをぐるりと取付けてあった。

ある実戦部隊の大尉が、ごく大ざっぱなスケッチの形で提出したこのアイディアは、英海軍の各種兵器開発部の審査会で採用された。

そして一九四三年八月には、試作第一号がライトンストーン〔ロンドン北東の郊外〕の工場で着工、一ヵ月とたたぬうちに完成し、テストをまつばかりとなった。

ここで、この怪物の作動原理を検討しておこう。

すぐに設計上の致命的な欠陥が、明らかになってくる。

2 「パンジャンドラム」果して成功するか top

ロケットを噴射させ、その勢いで車を前進させようというアイディアは、さしてめずらしくはない。

車は噴射の反動で、前方へ推進される。ロケット推進車両というのは、設計者にとって、まことに劇的で、魅力にあふれたものである。

ところが、この「パンジャンドラム」はロケット推進車両とは違うのである。

車輪の周囲に取付けられたロケットは、車体ではなく、車輪そのものを回転させようとする力――つまり回転力――を発生させるのである。

従ってこの怪物は、ロケットの推力で前進するのではなく、ロケットが発生させた車輪自体の回転力で前進するのである。

ロケット推進で進む車両と、回転力で進む車両とでは、その運動の特徴に大きな違いがある。

はやい話が、ロケット推進車両の場合は、取付けられたロケットの数をふやせば、すぐにそれがスピードの増加としてはねかえってくる。

しかし「パンジャンドラム」は全く違うのだ。 |

アルミ製品の供出:1940年、英航空機生産相のピーバープルック卿がよびかけ、二日もしないうちに数千トンがあつまった

不成功におわった珍兵器「パンジャンドラム」

|

この場合、ロケットの出力をふやせば、当然車輪の回転力が大きくなる……。

しかし、それは前進しようとするほうへはたらくよりも、車輪の空回りを起しやすくするだろう。

この問題は実験で決定する必要があった。

もしもロケットの数が少なければ、車輪は、砂の抵抗のために動かないだろうし、むやみに数を増やせば空回りをしかねない。

さらにもう一つの欠陥――それは、この兵器が車輪のついた装置ではなくて、大きな一対の車輪そのものであるということなのだ。

これは、この車輪が小さなもの――たとえば砂浜の石ころなどに乗り上げただけで、一方に傾き、多少とも進行方向が変ってしまう原因になる。

もしもそんなことが数回もおこれば、それだけで“怪物”はとんでもない方向へ向って進み出し、予想もできぬ事態を引き起す危険があった。

このような問題に関する理論的な検討をやらないまでも、この[パンジャンドラム」なる代物がうまく働きそうにないことは、シロウト目にも明らかだった。

“ロケットによる噴射推進式の、車輪つき爆薬”なら、そんな回転力や、進行方向がずれる問題もなしに成功したかもしれない。

それに、生産する場合を考えてみても、問題ははるかに簡単なはずであった。

3 試作第一号砂浜でエンコ top

しかし、開発部の部員たちにしてみれば、すさまじい炎を噴き出しながら海中から砂浜ヘノシあがり、敵陣へ突入していく巨大な車輪の大群という光景は、まことに勇壮で、これ以上に敵のドギモをぬく方法などありそうもないと思われ、理論的可能性などを考える余裕はなかったのだろう。

試作第一号は、厳重な機密保護のもとで完成した。

そして警察のきびしい警戒下の夜陰にまぎれて、英国西部の海岸へとテストのために運ばれたのだった。

ところが到着した途端に、機密もなにもどこかヘケシとんでしまった。

その海岸には、休日を楽しむ人々が見渡すかぎりひしめいていて、「パンジャンドラム」第一号は、そのド真中で、テストの準備にとりかかるハメになったのである。

しかし、どう考えても、この第一号は、ロケットの出力が不足していた。

ちょっと計算してみれば――回転カの問題点はないものとして――こんな大きな重いものが、砂の抵抗をふりきって回転するかどうかは、すぐ見当がつくはずである。

しかし、彼らはそれさえやっていなかった。

そんなわけで、新兵器は、上陸用舟艇から砂浜に乗出した途端に、そこへ停止したままで、動こうとはしなかった。

砂の上を、時速一〇〇キロちかいスピードで突っ走るかもしれない、と期待されていた新兵器「パンジャンドラム」としては、まことにシマらない第一回テストであった。

4 動力の増加も効果なし top

そこでさっそくロケットの数が増やされ、車輪の周囲の内側にもずらりとロケットが取付けられた。

これらのロケットは、わざわざ基地から空輸されてきたものだった。

しかし第二回のテストも、うまくいかなかった。前に書いた“回転力の問題”が現れたのだ。

それだけではなく、片方の車輪がわずかぽかり砂のなかへ埋まりこんだらしく、進行方向が少しずれた。

それにくわえて、何本かのロケットの取りつけがゆるんだらしく噴射方向が乱れはじめて、ますます不安定になった。

この傾向を、なんとか修正することがさしせまった問題だった。

しかし、どうすれば、この巨大な車輪の安定度をますことができるか?

設計部員たちは、二つの車輪のあいだに第三の車輪を新しく取付けることにした。

平らな地面ならいざしらず、デコボコがはげしい地面では、こんなことをしたらかえって不安定になるとしか思えない。

しかも車輪の間隔が、第三の車輪によって半分になってしまうのが決定的に不利であると思われる。

事実、このテストの結果は、ますます不安定になるだけのことだったらしい。

巨大な車輪のオバケは、初めの計画の一八本のロケットが、なんと七〇本に増やされていたが、ものすどい炎を噴き出しながら砂浜ヘノシあげた途端、片一方が岩か何かに乗り上げてダーツと傾き、そこでクルリと方向をかえてしまった。

そして、海中に逆戻りして、ひっ繰返った。

すさまじい蒸気が海中からたちのぼった。

何本かのロケットは、そのショックで車輪からはずれ、恐ろしい勢いで砂浜へ向ってスッとんだ。

こうして第三の車輪がなんの役にもたたなかったことは、誰の目にも明らかだった。

あとでひきあげてみると、この車輪は、ヘシまがったロケットの噴き出す炎のために大破損しており、テストは完全に失敗した。

5 手なおしかさねテスト続行 top

十月中に、テストはさらにつづけられた。今度はふといケーブルを二本、車輪の両側に取付け、それぞれ強力なウインチ〔巻上機〕につないでブレーキの役目をさせ、さらにあわよくば、その二本のケーブルで進行方向をコントロールしようと計画した。

しかし、そんなことを考えてみたところで、いざやってみれば、ロケットが噴き出すものすごい炎と煙で、ウインチの操作員には、進行方向どころか「パンジャンドラム」そのものの姿も見えないという始末だった。

ケーブルがくっついただけ余分にテストを混乱させてしまった。

テストを重ねるうちに、もう一つ、べつの難問のあることがはっきりしてきた。

車輪からはずれて飛散るロケットの破片が極めて危険だった。

この種のロケットがバラバラになりやすいくらいのことは、最初からわかっていることなのだが……。

そもそもロケットというものは、まうしろに向けて推力を発生するものであり、それを車輪の接線方向に固定することによって、車輪に回転力をあたえようというのが、間違っている。

「パンジャンドラム」の車輪は、直径が三メートルもある。

それをまがりなりにも回転させようとするその力は――それもあわよくば時速一〇〇キロちかいスピードで突っ走らせようという――重さが九〇キロもあるロケットを車輪に取付けた、小さな部分へ集中するのだ。

だから、その部分が破壊する可能性は、十分すぎるくらいある。

それなのに、設計の段階で、このことは全く考えにいれていなかったらしい。

テストは、起伏の多い地面で引続いて行われた。

とくに砂浜には、大きな窪みがいくつもつくられた。

「パンジャンドラム」は一二〇メートルあまり進んだところで、ウインチによってブレーキがかけられた。

ケーブルがメチャメチャにからんだあげくストップした。

しかしそのコースたるや、千鳥足もいいところで、ケーブルがなかったら、一体どんなことになったかわからないほどだった。

これでもう、この新兵器が成功する見込みのないことは、誰の目にもはっきりしたはずだった。

6 自走爆雷ついに自爆 top

しかし当局は、そうは考えなかった。

開発計画は、そのまま続行されたのである。

これだけ難問が続出しながら、新しく二台の「パンジャンドラム」の製作が決定した。

年があけて一九四四年一月、なんと正式の公開実験が行われることになったのだ。

政府の関係者などに混じって、空軍の高官も何人か姿をみせた。

テスト開始の合図とともに「パンジャンドラム」のロケットはうまく点火され、怪物は動きはじめた。

しかしすぐに、一本のロケットが爆発した。

それをきっかけにしたように、他のロケットも次々とふっとんだ。

やっとスピードが出始めたその巨大な車輪は、ハズミをくらって恐ろしいほどの勢いで右や左へとジグザグにコースをかえはじめた。

そして、アッというまもなく横だおしとなり、ものすごい爆発を引き起したのだった。

あとには、ヒンまがった残骸が残っただけだった。そして計画は放棄された。

理論的にみて、こんなものがうまくいくわけがなく、その原理について、ほんのちょっとでいいから検討しさえすれば、この計画を進めることがいかに馬鹿げたことであるかは、すぐにわかったはずだ。

この計画で、一体どれくらいの経費が浪費されたのかはわからないが、かなりの額にのぼったことは間違いない。

こんな馬鹿な計画さえなければ、たとえそれが数千ポンドの費用でも、のべ数百時間の労働力でも、ちょっとした工場のスペースでも、とにかくそれをもっと有効な戦力へ向けられたはずなのだ。

飛行機用の軽金属がたりないというので、アルミ鍋のたぐいまで供出した主婦たちが、もしもこんな資源の無駄使いの現場をみたならば、きっと黙ってはいなかったに違いない。

7 自爆上陸用装軌艇を開発 top

しかし、この「パンジャンドラム」に匹敵するような計画がほかにもう一つあった。

これもノルマンジーの海岸〔フランス北西部。のちに連合軍が上陸した〕に、ドイツ軍が建設したと噂されていた防壁〔いわゆる“大西洋の壁”〕を撃破する兵器として、開発されたものだった。

しかし本当は、はじめから諜報機関が知らせてきていたように、ドイツ軍はそんな防壁なんか造りはしなかったのだ。(げんに連合軍はそこに上陸して、その情報が正しかったことを証明している)

しかし、そんな情報ぐらいで開発計画が中止されたりはしなかった。

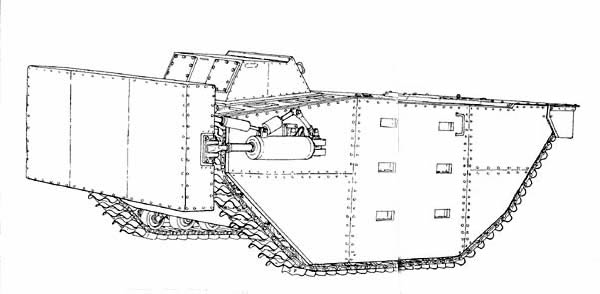

その計画とは、改装した上陸用装軌艇に爆薬を取付け、大西洋岸をまもる防壁をブチやぶろうというもので、「パンジャンドラム」にくらべると劇的要素はだいぶ少ないが、ずっと確実なやりかただった。

すでにそのころ、「パンジャンドラム」につめる爆薬の量では――もちろん「パンジャンドラム」そのものが成功したとしての話だが――ねらっただけの効果はあがらないだろうといわれていた。

爆破の効果を高めるためには、爆薬そのものを目標の壁にぴったりくっつけた状態で点火しなければならない。

さもなければ、爆破力は四方へ逃げてしまって、十分な効果は期待できない。

そこで、この上陸用装軌艇には、先端に水圧ピストンを取付け、爆薬を壁に押付けてから、爆発させようというわけである。

もし現実に防壁が存在していたのなら、十分に検討する価値のあるアイディアであった。 実験用としてえらばれたのは米軍の「アリゲータ」〔わに=水陸両用の装軌艇〕だった。

これは水陸両用トラックとよく似ていたが、タイヤのかわりにキャタピラーをつけていた。

このキャタピラーには、スプーンのような形をした水かきがついていて、水中での前進に役だち、上陸してしまえば、普通の装軌車両として行動できるものだった。

開発部の部員たちは、この車両に、一トンの高性能爆薬を厚い板状に取付け、これを水圧ピストンでがっちりと壁に押付けてから自動的に点火させようと考えたのである。

|

「アリゲータ」水陸両用装軌艇の前面に爆薬をとりつけ、ノルマンジー海岸のドイツ軍防壁を爆破しようと計画された。

しかし、じつはそんな防壁などなかったのだ!

|

8 これもテストで失敗 top

「アリゲータ」そのものは、大変頑丈にできていた。全長約八メートル、全幅約三メートル、重量は一一トンであった。

しかし構造は複雑で、水中での速度は低く、改造艇の海中での実験では、「パンジャンドラム」と同じように、全く予期しないトラブルに悩まされ続けた。

一度などは、まだ海中を進んでいるうちに、どうしたはずみか水圧ピストンが動きはじめ、一トンの爆薬を取付ける基板――かわりに砂がつけてあったのだが――を、高々とさしあげ、あやうく、とんでもない大事故が発生するところだった。

こうして、先輩の「パンジャンドラム」同様、この自爆「アリゲータ」も、恐ろしくケンノンな代物だとみられるようになってしまった。

そしてこの計画もまた、いろいろな理由で、ついに実現しないままに終った。

様々な改良実験が繰返されたのだが、なにしろブチやぶるべき防壁がなかったのだからしかたがない。

こうして、この自爆「アリゲータ」も「パンジャンドラム」と同じように、戦史にその名を残すこともなく、埋もれてしまったのである。

ところで、猛烈な火炎というものがもつ魅力は、どうやら、各種兵器開発部の担当者たちを、がっちりととらえてはなさなかったらしい。

「パンジャンドラム」という怪兵器の背後にもひそんでいた兵器としての破壊力よりも、コケおどしの、見た目を重視したといいたくなるようなアイディア――科学的な根拠などほとんどなく、失敗することは、初めからわかっているような――にしがみつく傾向は、その後もなくなりはしなかった。

9 火炎放射器で敵機を top

その一つとして、炎を垂直に噴上げて、敵の飛行機をおどかし、あわよくば撃墜しようという計画が、本気で取上げられている。

これはドイツ空軍が、連合国の船舶を攻撃するときに採用した戦術に対抗するために考えだされたものだった。

ドイツ軍の爆撃機は、連合軍のレーダーや監視にひっかからぬよう、目標の船めがけてほとんど海面スレスレに接近してきて、ギリギリのところで急上昇をかけながら爆弾を投下し、船を横切って上空に姿をくらますのを常としていた。

爆撃機は、船を横切る前に転針するわけにはいかない。

それでは、ねらった目標に爆弾を命中させられないからだ。

そんなわけで、ドイツの爆撃機のパイロットたちは、まかり間違えばマストに衝突して海中に突っ込むような超低空で、いやでも、その目標の船の真上を通過しないわけにはいかなかったのである。

そこで、開発部がたてた計画は、しどく簡単なものだった。

大型の火炎放射器を、漁船などの甲板に垂直に取付け、チャンスをねらって火炎を噴上げ、上空を飛びさるドイツ軍爆撃機を――パイロットもろとも――やいてしまおう、というのであった。

しかし、敵が爆弾を投下したあとでは、こっちが成功したところで、やっと相討ちになるだけのことにすぎない(開発部では、初め、この事実さえ気がつかなかったらしい)。

しかし少なくとも、巨大な炎が船上から噴出していれば、超低空で接近しようとする敵のパイロットにたいして、脅威を感じさせる効果は十分にあるだろう、と考えられた。

そうすれば、ドイツ軍のパイロットたちのあいだに、恐るべき新兵器の噂が広まり――開発部はそう信じた――そして、ひいてはドイツ空軍将兵の戦意の低下となって現れるだろう……。

全く呑気な話である。

かりにも、その新兵器の出現がドイツ空軍のあいだでねらい通りに問題化したところで、その超低空爆撃戦法のかわりに、魚雷でも使い始めればそれっきりのことではないか。

いや、そんなことより、ここでもまた、ちょっと考えてみれば、この方法が成功するわけのないことは、すぐにわかるはずだ。

10 またしても大誤算 top

熱量と温度の違いを、よく考えてみるといい。

たとえば電気がショートしたときなどにでる小さな火花の温度は、煮えたぎっているやかんの湯よりもはるかに高いが、我々の肌が触れてもたいした火傷はしない。

熱湯のほうがはるかにひどい火傷をすることはいうまでもない。

つまり、熱量は、やかんの熱湯のほうがはるかに大きいのだ。

だから我々は、なんの危険もなしに、手をサッと炎の中にくぐらせたりすることもできるのである。

確かに炎の温度は非常に高い。

しかし、ほんの何分の一秒かで通り抜ける手にたいする熱量は、少ないからだ。

しかも、そんなことは、わざわざここに書くまでもない。ほんの常識である。

この常識こそ、上空に向けられた火炎放射器がなんの役にもたたない理由なのである。

しかし開発部のおエラがたには、この新兵器がすばらしく迫力のあるものに思えたのだろう。

確かに、船の上から夜空に向けて立ち上る炎の柱は、非常に劇的な光景だったに違いない。

しかし、飛行機にたいする攻撃力となれば、これはゼロにひとしい。

ちょっと計算してみればわかるが、攻撃をかけてきた爆撃機の翼が、その炎の真中を通り抜けたとしても、おそらくそれは、一〇〇分の一秒ほどの時間にすぎないのだ。

それこそ、手がサッと炎の中を抜けるのとそれほどかわりはない。

飛行機に損害などあたえられるわけがないではないか。

おそらく、主翼にはコゲメすらつきはしないだろう。

最初のテストは、ポーツマス〔イギリス南部の港〕の近くで、トロール船「ラ・パトリー」を使って行われた。

火炎放射器は後甲板に据え付けられ、テストに参加した英空軍のパイロットには、あらかじめこの計画のあらましが伝えられ、その炎が上空からどんなふうに見えるかを、観測するように命令された。

また飛行高度は、“機体が重大な損傷をうけて大事故とならぬ”ように、十分な距離をとるように指示されていた。

まず飛行機は、トロール船から一〇〇メートルの高さほどに噴上げている炎の柱から、かなりの距離をとって旋回を繰返した。

それからしだいに接近して、翼端を炎から数メートルのところにまで近づけてみた。

そして基地へ戻り、報告書を作成した。

その報告書によると、火炎放射器の炎は、確かに壮絶な見物ではあるが、別に脅威を感じるというほどのものではなかった。

ただし、それは、この現象をあらかじめ知らされていたせいもあるだろうと付記していた。

|

垂直火炎放射器と似たアイディアの小型船舶用対空兵器の想像図:

パラシュートつきのワイヤーを小型ロケットで打ちあげ、低空攻撃する敵機をからめとろうというものであったが、これも実現しなかった

|

11 実験続ける船舶用対空火炎放射器 top

そこで第二回目のテストは、内容をなにも知らされていないパイロットによって行われた。

トロール船に乗込んでいる担当者たちにたいしては、なにも知らないテスト機が撃墜されたりすることのないよう、十分な注意をするように、指示があたえられていたに違いない。

第二回テストの朝は快晴で、予定の時刻になると、接近してくる飛行機の爆音が聞えはじめた。

そして、船をめがけてその飛行機がぐんぐん大きくなってくるにつれて、火炎放射器を操作する要員は、的確な点火時機をきめかねていた。

早過ぎればパイロットにあたえる効果が薄いし、遅過ぎれば大事故になりかねない……。

飛行機がおよそ二〇〇メートルほどに接近したとき、火炎放射器は点火された。

すさまじい煙と炎の柱は――熱気流の上昇のために、水平方向に噴き出すよりもはるかに長く―― 一〇〇メートルあまりの高度にまでたちのぼった。

ところが、パイロットは、機首を転じようともせず、そのまままともに突っ込んできて、炎が翼端をかすめるような高度で船を飛び越えたかと思うと、大きく旋回して第二回目の接近にかかった。

今度は、なんと翼の半分ほどが炎にさらされた。

パイロットがびっくりしたようすなど、全くないのだ。

事実、彼の報告によると、その炎はパイロットが、コースを変えなければ――危険を感じるようなことはなかったと書いている。

炎の壮烈さにもかかわらず、計画は完全な失敗に終った。

この程度の炎を、ちょっとふきつけたくらいで、飛行機に致命的な損害があたえられるなどと考えるのが、理論的におかしい。

少なくとも、その数百倍の時間、炎にあてないかがり、飛行機を撃墜することなどはできないだろう。

このくらいのことは、シロウトだって二、三分も考えればすぐにわかることだ。

このテストにより、対空火炎放射器は、物理的にも心理的にも、なんの効果もないことがはっきりした。

こうして、恐怖の対空火炎放射器は、たち消えになるかにみえた。

しかし開発部のおエラがたは、ひるまなかった。

理論的に不可能だといわれ、実験によってそれが証明されたにもかかわらず、なおもその開発を急がせ、ついに、沿岸航路の輸送船数隻の後甲板に装備したのであった。

しかし、価格は非常に高いし、操作はむずかしいし、まず、なんの役にもたたなかったことは明白である。

この計画は、その科学性のなさと、ズサンな開発研究の進め方において、典型的な例だといってよいだろう。

12 重油と酸素で焼きうち計画 top

もう一つ、“炎に取付かれた”計画として、可燃物を積んだ船でドイツ軍占頷下の港を破壊しようというのがあった。

これは、確かに成功の可能性のある計画であった。

しかし、この計画の具体的方法は、高性能爆薬を満載した輸送船などを使うのではなくて、二隻一組の船だった。

一隻には重油を、そしてもう一隻には液体酸素を満載して、これをイギリス海峡のめだちそうなところに漂流させる。

するとドイツ軍がこれを発見して、港まで曳航していく。

そこで時限信管が働いて大爆発が起る、というものであった。

この着想もまた、馬鹿らしいものだった。

そもそも重油の爆発は、気化したガスが、ある一定の割合で大気中に存在するときにだけ発生するものなのだ。

それに、一〇〇〇トンからの重油を発火させるのに、同じくらいの量の酸素ではとてもたりない。

重油はドロドロの液体であり、気体ではない。

これがまず問題だ。

火のついたマッチを石油のカンの中に落としても、たちまち消えてしまう。

それが「ボン」と爆発するのは、極めて厳密に一定の量の気化した石油ガスが、大気中に混じっているときだけなのである。

船いっぱいの重油では、そんな効果はとても期待できない。

もしやるとすれば、気化したガスと酸素とが――できることなら密閉されたところに――一定の割合でうまく混じりあっていなければ駄目である。

こんなたよりない計画だったが、例のごとく、公開テストが行われた。

使われていないドックの中に、ドラムカン一本分の重油が流し込まれ、やはり液体酸素のボンベのバルブが開かれた。

ドックの水面に玉虫色の光をはなって浮いている重油の上に、火のついたマッチを落とした。

しかし、火はたちまち消えてしまった。

テストは何度も繰返されたが、もちろん期待された爆発など一度も起らなかった。

幸いだったのは、立ち会った開発部の部員たちが、このテストの結果をみて、うまくいく見込みはない、と感じたことである。

そしてこの計画は、すぐに放棄されてしまった。

同じ運命をたどった計画に、海底へ沈められた穴あきパイプから、ガソリンをふきださせて、“火の海”をつくろうというのがあった。

これは、敵の上陸用舟艇を撃滅するねらいで考えられたものである。

しかし、どんな規模にしろ、これを実用化するとしたら恐ろしく大量のガソリンが必要となる。

それに上陸用舟艇が高速で一気に突っ走れば、その“火の海”はなんの困難もなしに突破することができるだろう。

あるいは多数の舟艇によってできる波で、おそらくそんな“火”はたちまち消されてしまうだろう。

これもまた、ものの役にたたない珍兵器の一つだった。

top

**************************************** |