|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

1 崇高と暴虐、ふたつの顔

ヒトラーのドイツは、まともな哲学も、しっかりした計画もないままに、その目的を、スローガンとシンボルで表現した。

1 ナチの放つ伝統と神秘! top

なかでも、大衆の心を強くとらえたのは、シンボルで表現する手段であった。

つまりヒトラーは、自分の運動のイメージをつたえるのに、極めて目新しくて、人目をひきやすい、しかも伝統にいろどられたテーマをうまくシンボライズ〔象徴化〕し、効果を十分に発揮したのである。

ナチのシンボルであるカギ十字〔スワスチカ〕は、ドイツ大衆に、強烈で奇妙な印象をあたえた。

それは、ヒトラーの狙いどおりだった。

そして一方では、古来ドイツ国内で親しまれ、愛されていたシンボルも、ぬかりなく使用した。

黒と銀の十字は、中世のゲルマン民族の勇姿への追憶をかきたてたし、カシ〔樫〕の葉とワシ〔鷲〕は、神聖ローマ帝国や、カイザー〔ウィルヘルム二世〕のドイツ帝国をほうふつさせた。

ナチ党の大会には、無数の党旗や隊旗がたちならび、重々しい“帝国的”な雰囲気が見事に演出されていた。

だが、その調子には、ちょっと違ったものがあった。

というのもヒトラーは、このようなシンポルで歴史にうったえて大衆を引き付けようとしただけでなく、ドイツ民族の伝説にもうつたえようという狙いをもっていたからである。

ナチ党の婦人党員がよく身にまとった山小屋スタイルの衣裳は、たとえみせかけだけにせよ、地方に残っているドイツ農村の風俗への郷愁をかきたてた。

またSS隊員の幅のひろい短剣は、森と猟師で代表される中世の“暗黒のドイツ”を暗示していた。

なかでも、最も効果的だったのは、“SS”のマークであった。

それは、ドイツ人特有の怪奇的な空想の世界に、いつもまつわりついている、残忍な神々と命知らずの英雄が暗躍する、あの北欧的で神秘的な“たそがれの世界”にいざなうものであった。

この黒地に銀の二本の“いなずま”のマークは、ヒトラー・ドイツの全盛期には、つける必要がないような人までが、きそって襟につけた。

下級官僚、農業調査担当官、系図調査担当官、統計専門官、そのほかそれほど多くはなかったが、警察官、宣伝担当官なども、“SS”のマークをつけていた。

だが、捕虜収容所の衛兵や、ユダヤ人絶滅部隊の隊員はつけていなかった。

それというのも、SS〔親衛隊〕そのものは単純な組織として発足したのだが、第二次大戦の中ごろには、極めて複雑で巨大な組織になっていたからである。

2 ナチ・ドイツの極悪の象徴 top

SSの権限は多方面にわたった。

まず民事、刑事、秘密〔秘密国家警察=ゲシュタポ〕の各警察にたいし、ドイツ国内ばかりでなく占領地域にまで、最高の権力をもってのぞんだ。

そして第二には、強制収容所の全組織にたいし、ほとんど無限の支配権力をもった。

これらの収容所には、絶滅を目的とした死の収容所もあった。

第三は巨大な軍の指揮権、第四は膨大な生産施設の所有権、第五はドイツ国外に住むドイツ系外人の再植民と、ドイツ国民の“民族主義的な教化”、第六は、ナチ党およびドイツ市民生活の他の多くの部門にわたって発揮された、強力でどんどん拡大されていった権力である。

それがどんなに大きな力であったかは、ナチの党員や非党員の役人が、SS名誉隊員の地位を手にいれようと、やっきになってかけずりまわった事実からもわかる。

こういうわけで、この“いなずま”のマークは、ナチ・ドイツにおける極悪の象徴であった。

しかし、SSがナチの恐怖と弾圧の計画を手がけたからといって、すべてのSS隊員が、ユダヤ民族虐殺の手さきまたは共犯だったとはいえない。

ほとんどのSS隊員は、志願者であったことは確かだが、彼らは、ナチ党の執行機関に新しい隊員をおくりこんだり、入党したものに党の威信を感じさせるだけのことで、とりたてていうほどの“仕事”にはたずさわっていなかった。

このなかには、SS名誉将校もはいっていた。

彼らは、ヒムラー〔SS長官〕がとくに好意をいだいた人々で、外相リッペントロップ、大統領ヒンデンブルク、ヒトラー内閣の官房長官マイスナー、ヒトラーの経済顧問ケプラーなどがいた。

さらにSS官僚機構のどれかの部門に属してはいたが、SS隊員として責任を追求できない人がたくさんいた。

ニュールンベルク裁判でのおそるべき証言は、めったに自分の職場をはなれなかった、まじめで無名な官僚たちが行った“仕事”に関するものが多かった。

しかし、SS本部の執務のほとんどはごく普通の者で、ある者は、ヒムラーのしいた軌道にうまくのせられて行われた仕事と同じように、全くおもいもよらないもので、戦争はおろか、非道な行為とは無関係な仕事に精をだしていた隊員がいくらでもいた。

それにもかかわらず、SSはニュールンベルク裁判で、ひとつの組織体として告訴され、強制的に入隊させられた人々を除き、戦犯グールプの焼印をおされ、有罪の判決をくだされたのである。

「その目的とこれを遂行するための手段」が、戦争犯罪と人間性にたいする犯罪の遂行をふくんでいた、と明確にのべた証言には、反論の余地がなかったからである。 |

ハインリヒ・ヒムラーSS長官

アドルフ・アイヒマン:

SS内部では“ユダヤ人問題”

のエキスパートだった

|

3 武装SSの名声を返せ top

だが、ニュールンベルク裁判の、SSに関する判決文は、証言とはうらはらに、驚くほどおだやかに表現されている。

SSは「ユダヤ人の迫害と絶滅、強制収容所での暴虐と殺人、占領地域での行政上の越権、奴隷労働計画の実施、戦時捕虜の虐待と殺りくなど、人権確認の憲章下では明らかに犯罪である目的に利用」された。

従ってSSは犯罪集団である、と宣告したのだった。

この判決については、これを不当として、反論しようとするドイツ人はほとんどいなかった。

「ドイツ国内においてさえ、SSは恐怖と憎悪をかきたてていた」

からである。

その後、SS組織を再建しようというような活動はなかった。

一人一人のSS隊員は、いまでも、自分たちの過去をかくすほうが得策だと考えているし、ドイツ連邦政府が戦争犯罪についての調査を続けているかぎり、かくし続けるはずである。

しかし、SSのなかでも、最も多くの人数で構成されていた一部門は、処罰を受入れようとせず、ニュールンベルク裁判の判決の結果こうむったさまざまの差別待週でうけた損害の補償を求める元隊員の苦情を受入れ、確信をもってこれを世に訴えるようになった。

この部門こそ武装SSである。

指導者も含めて多数の武装SSの隊員一人一人に刑が宣告され、ある者には、戦場の内外で行った犯罪により死刑が執行された。

だが、当時武装SSの隊員だった者にいわせれば、彼らのやったことは、武装SSにあたえられた本来の使命ではなかったということになる。

武装SSにあたえられた使命とは、むしろ逆に、純粋に軍事的なものであって、武装SSが、SS内の他の組織と関係があるようにみせるのは、SSそのものの構造をわざとまげて理解しているためである、と彼らはのべている。 |

スキー競技に優勝したSS隊員と握手をかわすヒムラー

|

ゲシュタポとSD〔親衛隊保安部隊〕の悪行が、全SS隊員の評判を悪くしたことは彼らも認めよう。

しかし、それ以上に武装SSには名声があったこと、そしてこの名声が、この組織を考えだした官僚たちによって汚され、ついには、連合国の裁判官によって報復的に、名声の座からひきずりおろされたと、彼らは主張したがっているようだ。

|

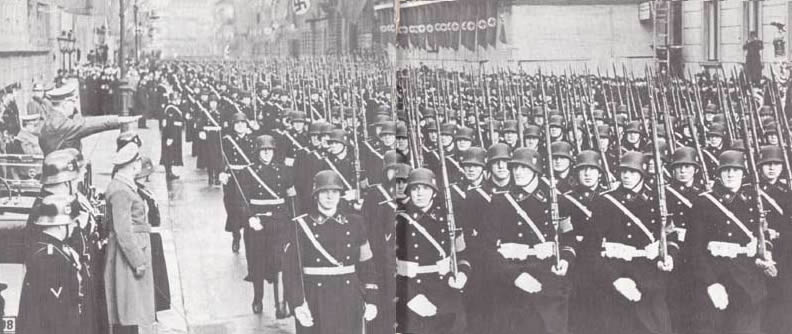

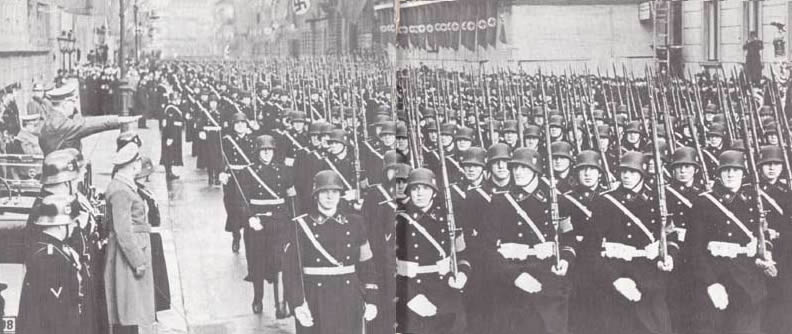

ヒトラーの総統就任5周年記念パレードで分列行進する身辺警護部隊。

右手をあげるヒトラーのまえにはSS長官ヒムラーとナチ党副総裁ルドルフ・ヘスがいる

|

一つは武装SS志願者に課せられた極めて厳しい選択基準であり、もう一つは、とくに要求度の高い戦闘綱領を、隊員がよくまもったことである。

隊員を選択する問題とこれに志願する問題は、いずれ〔第四章で〕説明するように、複雑な内容をふくんでいる。

それにくらべて、綱領そのものは、漠然としてつかみどころのないもので、それだけにいたって簡単である。

その信条は、つぎのように要約できよう。

「SS隊員の基本的態度は、戦闘のための戦士のものでなければならない。

SS隊員はすべて従順であるべきで、感情におぼれてはならない。

『人種的に劣等なもの』すべてに侮蔑の念をもつべきであり、当隊に入隊できなかったものをも侮蔑すべきである。

SS隊員は、当隊に属したもの、とくに同僚の将兵にたいしては、最強の同志的結束感をもたねばならない。

また不可能なものはなにもないと考えねばならない」 |

これは、はやくいえば超人の信条にほかならない。

|

SSはヒトラーのボディガードから出発した:1933年、ベルリンのナチ党本部の身辺警護部隊隊員

|

6 理想は立派だった。だが top

はえぬきの武装SSの隊員が、彼らの議論を明確にのべようとする場合に、繰返し引用するのは「創設時代」のSSの理想そのものである。

“他の”武装SS部隊によって、最も大きく、激しい戦闘中に、誤った行動が繰返してとられたとしても、この理想は立派なものであった、と彼らは主張する。

だからといって、この主張を、正当なものと認めることができるだろうか?

勇敢で単純な隊員で構成される武装SS、しかしその一方には、ぬすんだ制服を着た拷問者がいて、顔に泥をぬられた武装SSが存在したというのだろうか?

また戦火にあらされた戦場で、武装SSは戦闘の大勢をかえたろうか?

他の師団が軍旗をなくしてしまっているのに、武装SS師団だけが、軍旗を保持し続けたろうか?

数十万の精強な将兵をかかえた武装SSが存在し、戦闘したことは事実である。

しかしどこからみても、質において通常の軍隊とことなり、他とは違った高い理想で勇気づけられ、また他とは違った高い水準で選ばれていたなどといういい分は、簡単に回答できる問題ではない。

武装SSは、武装SSそのものであった。これは疑問の余地がない。

しかし武装SSは、そうなりたいと願い、結果的にそうあるべきだと主張したものになっていただろうか。

武装SSが忠誠の徳をつちかい、これによって絶対的な服従心をひろめようとしていたことは、とりもなおさず、武装SSが自分の運命を支配できなかったことを意味している。

従って武装SSが一体何者であったかを理解しようとすれば、その指導者が、なぜ強力に育てようとしたのか、その動機を探ることからはじめる必要があるだろう。

top

**************************************** |