|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

5 東部戦線に栄光なし

ヒトラーのロシア侵攻の決意が、はたして長年にわたる計画の結果かどうか、よく問われるが、多くの歴史家の意見によると、ヒトラーが、ドイツの「生活圏」と、スラブの国土に住む多くの劣等民族に君臨すべきドイツの運命について語るとき、その語調に、激情がこめられていたのは事実のようである。

1 ヒトラーの“魔法”に酔う top

これらの歴史家の見方では、

「ヒトラーのロシア侵攻の決意は、短期的な計算に基くもので『やがて起るべきポルシェビズム〔過激主義〕との闘争』について、彼が多年にわたって何回も語ってきた事柄は、血も凍るような表現を使いたがる彼の性癖意外の何物でもなかった」という。

しかし、ヒトラーがどう決意していたにしろ、彼にすっかり心を奪われ、このようなメッセージをききたがっていたドイツの民衆には、ヒトラーの演説や文書が、扇動効果をねらったものになるのは当然だった。

ヒトラーが、反ボルシェビズムの“魔法”にかけたのは、たった一人の小男〔ヒムラー〕だけではなかった。

ヒトラーにくっついてナチの運動を指導した多くの男が「生活圏」という観念にとらわれ、ローゼンベルクなどの一味は、この“哲学”を踏台にして自己の生涯を築き上げ、またヒムラーのような連中は、この観念を行動にうつす機会をひたすらねらったのだった。

この反ボルシェビズム〔過激主義〕と人道的優越という教義は、あらゆるSS隊員を訓練するうえで、はじめから欠かせないものになっていた。 |

戦った、勝った、そして眠った:ぐったりと、

しかし勝者の眠リは、死者よりも浅い(1941年ロシア)

|

とくに士官候補生学校の生徒は、この教育を徹底的にうけた連中だった。

2 “魔法”の説教者ヒムラー top

この教義の説教では、ヒムラーにまさる人物はいなかった。

この主題について、ヒムラーの思想を完全に伝えているのは、“バルバロッサ”作戦の最初の月に行われたノルト戦闘団増援部隊にたいする彼の演説である。

「君たちSS隊員には、多くをかたる必要はない。

我々古くからの国家社会主義者は、過去一〇年以上にもわたり、ドイツにおいて、ボルシェビズムと戦ってきた。

我々が政治的闘争を通じて予言してきたことは、一言半句たりとも誇張したものでなかったことは、こんにちになって極めて明白である。

むしろ我々の予言は、穏健すぎたし、よわすぎたといえよう。

というのは、当時の我々には、こんにちほどの洞察力がなかったからである。

数千年の歴史のなかで、我々が偉大な総統を初めてえたことは、天の恵みである。

総統が、まさにこの時に当って、ソ連の計略をうちくだき、攻撃を阻止しようと決断されたのは、まさに運命といわねばならない。

この戦いは、イデロオギーの闘争であり、民族闘争である。この闘争にこそ国家社会主義は立ち上がるのである。

この思想は、我々ゲルマン人の、北欧の血がもつ価値にきずかれた哲学である。

この闘争の中にこそ、我々が構想した世界がたちあがるのである。それは、美しく、立派な、社会的に平等の世界である。

いくつかの点ではまだ欠点はあるかもしれぬが、全体的には、文化にみちた、幸福で美しい世界である。

ドイツこそ正にそのような世界である。

この世界とは対極に、一億八千万の人口をもつ国がある。

これは人種の混合体であり、それぞれの名前すら、ろくに発音もできない人種である。

彼らの性格からすれば、射殺するのに憐れみも同情も無用である。

我々の仲間で捕われの身になったもの、あるいは負傷したものをつかまえては拷問し、虐待する、これらの獣は、立派な兵士ではできない方法で彼らを処遇しているのだ。

この点は、諸君が自分自身でやがて知ることでもあろう。

獣のようなこれらの人種は、ユダヤ人の世界攻略の謀略で、一つの宗教、一つのイデオロギーに融合されてしまった。 |

敵機確認! 緊張の一瞬:

ソ連接の来襲にそなえるSS高射砲隊員(1941年)

|

|

林道でソ連軍戦車をむかえうつ

SS対戦車砲隊員(1941年8月)

|

ナポレオンのロシア遠征路をいくSS部隊。モスクワにつくのは、いつ?(1941年8月)

|

そして、いまや、半ばアジア、半ばヨーロッパであるロシアを征服した。

つぎはドイツを圧倒し、最後には全世界を制圧しようというボルシェビズムが、そのイデオロギーである。

諸君、東方において戦うとき諸君は同じ闘争を遂行するのである。

この戦いは、同じ人間以下の存在、同じ劣等民族にたいする闘争である。

これらの劣等民族は、かつてフン族〔蒙古、トルコ系の騎馬遊牧民族、四世紀後半にヨーロッパに侵入した〕の名で出現し、さらに千年まえ、オットー一世〔神聖ローマ帝国初代皇帝〕の時代に、マジャール人〔現在ハンガリー人の主流をなす蒙古族の一種族〕の名で、さらに、ダッタン人〔南ロシアー帯に住むトルコ人〕として、さらにはまた、ジンギスカンとモンゴル人の名でも歴史に登場した。いま彼らは、ボルシェビズム〔過激主義〕という政治の旗をかかげ、ロシア人として出現したのである」 |

3 “敵は人間以下の存在だ” top

いうまでもなく、このようなヒムラーの歴史観は、彼の規定食、医学、生物学についての考えと同様に、気違いじみたものである。

オートミールの栄養価についての判断なら、たとえ、ばかげたものでも、人にそれほど害をあたえないが、間違った歴史観が権カ者によって、強く、たえず主張されればされるほど、人を殺すことにもなりかねない。

ロシアでの戦争で死んだ多数の犠牲者たちは、武装SSを初めとする敵兵に植付られた、戦前からの一貫した思想教育によって殺されたものであることは、ほとんど疑う余地がない。

というのは、ヒムラーとその部下が、おそらく大部分の武装SSの隊員をはじめ多数の将兵に、彼らの敵が人間以下の存在であるから、どんなに彼らを殺してもさほど大きな問題はなく、また彼らの指導者がドイツとドイツ国民の絶滅を意図しているのだから、この闘争では、これらの敵の全滅をはかるべきである、とうまく説得していたからである。

ドイツ軍の襲撃のまえに早々と陥落し、(ドイツ警察長官としての)ヒムラーの権力下に急速に移された広大な東部戦線の後方地域では、ユダヤ人をはじめとして、ドイツに敵対した人間なら誰にたいしても、絶滅作戦が、手早く、組織的に、しかもなんの同情もなく行われた。

一方、前線で戦うドイツ兵の行動は、それほど残虐行為で汚点をつけることもなかった。

いずれにしても彼らのエネルギーが、毎日の任務達成に完全につかいつくされていたからである。

たとえそうではなくとも、ドイツはずっとそう主張してきた。

(処刑された数万人の囚人は、墓の下から、いつもそうではなかったと叫ぶだろう)

しかし、作戦を展開中の前線と、ドイツ国境上の“安定”地域とのあいだには、長大な地帯がひろがっていた。

一部は直接の軍政下にあり、また一部はドイツ警察の管轄下にあったが、後者の地域では、急速に勢いをしめしはじめたパルチザンにたいし、ヒムラーが継続的な戦闘活動をおこなおうとしていた。

4 武装SSの“活躍”知らる top

このパルチザン掃討作戦で、数万人の無実の人々が死ぬことになるが、これは報復措置によるものか、でなければ、田園地帯での掃討でつかまったパルチザン“容疑者”であった。

たとえば、一九四三年八月に行われたペリク湖周辺の掃討では、一万五〇〇〇人ほどの“パルチザン”が殺されたが、捕獲されたライフルは、わずか一一〇〇挺しかなかったという。

この一群の人々は「ディルレワンガー」旅団〔注〕の“犯罪者”たちの銃弾に倒れた者で、この旅団とは、どんなむこうみずな兵士でさえ、戦うのを嫌がったといわれる。

〔注=最も悪名高い武装SS。名称は設立者オスカー・ディルレワンガー博士に由来している。パルチザン掃討のほかワルシャワ・ゲットーでも“活躍”。のち師団に昇格〕

しかし、パルチザンの多くの犠牲者は、パルチザン退治に臨時に狩りだされた冷血な第一線部隊の武装SSの隊員によって銃殺されたものである。

少なくとも、何人かの武装SSの隊員が、ロシア戦線の後方地域で残虐行為を働こうとしていたことは、初めからわかっていた。

それまでの戦闘で、彼らはすでに残虐ぶりを発揮していたからである。

この意味で、ヒムラー指揮下の師団の悪名は、一九四一年六月二十二日〔ソ連への侵攻開始日〕以前に高かった。

しかし当時は、その残虐さもそれほど広く知られてはいなかった。

だがその年の末になると、ドイツ陸軍の一将兵たりとも、武装SSの“活躍ぶり”を知らぬ者はなかった。

このように、武装SSの評判が急速にひろまった要因には、いくつかあった。

武装SS師団は、ほとんど全部が自動車化されていた。

従って、いつも主力部隊と一緒に戦闘した。 |

二級鉄十字章を授与されるラトビアの武装SSの隊員

渡河のあと再集結したSSの偵察隊員

|

つぎに武装SSは、戦闘遂行上すばらしい特性を備えていた。

さらに、その部隊はヒトラーの率いる陸軍三軍集団〔北方、中央、南方各軍集団〕のすべてに配属されていたため、全戦線にわたって、作戦に貢献できた。

ヒトラーのロシア侵攻計画は、三方向への進撃を予定していた。

北方レニングラードヘは北方軍集団、中央部モスクワヘは中央軍集団、南方キエフおよびウクライナヘは南方軍集団がそれぞれ進撃する。

これらは領土的な目標だったが、ヒトラーは別個に、進撃途上で遭遇するソ連軍〔正式には赤軍〕の破砕も要求し、期待していた。

陸軍は従って侵攻の地ならしをするだけでなく、進路にたちふさがるソ連軍部隊を包囲し、撃破する任務があった。

|

ロシア人の情報なんかあてになるものか:

農民の指先とあらぬ方向をSS隊員はクサイとにらんだ(1941年ロシア)

|

5 ヒトラー、五ヵ月間の誤算 top

侵攻の戦術としては、機甲師団と自動車化師団を集中し、猛スピードで進撃させる。

抵抗の中心部は残しておき、戦闘に従事していない敵部隊を、ゆっくり進撃する歩兵縦隊に撃破させることになっていた。

だが陸軍は、わずか機甲一九個師団、自動車化一二個師団しか投入しなかったので、武装SS師団は、その兵力に不釣合いなほど大きい役割りを果さねばならなかった。

アドルフ・ヒトラー師団〔一九四一年六月昇格〕とウィーキング師団が南方軍集団に配属されたほか、ダス・ライヒ師団は中央軍集団に、髑髏〔どくろ〕師団と警察師団は北方軍集団に配属された。

最後の二個師団は、夏と秋の戦闘ではそれほど活動せず、当初は予備部隊として、そして作戦の後期の段階では、レニングラードちかくのデミャンスクで包囲されたまま数ヵ月を過ごすことになったのである。

ダス・ライヒ師団は、(機甲一九個師団のうち一〇個師団という)大量の機甲部隊で決定的攻撃が行われる東部戦線中央部に投入され、めざましい戦果をあげた。

八月にはスモレンスク〔モスクワの西四〇〇キロ〕の大包囲作戦に参加し、ついでキエフ〔モスクワ南西七〇〇キロ〕攻防戦にくわわったが、最後にはモスクワ戦線に移動して、モスクワを目前にする冬の戦闘に参加した。

この師団は全期間を通じて、グーデリアンの第19機甲軍団の一部として活躍した。

アドルフ・ヒトラー師団とウィーキング師団は、はじめからキエフヘの攻勢軸にそって展開した。

前者は、八月に黒海沿岸まで達した先鋒部隊の一部だったが、十一月までには、実にドン川流域のロストフ〔アゾフ海北東端〕に達していた。

この五ヵ月間の戦闘は劇的なものであったが、結果として、ヒトラーが望んでいたものは得られなかった。

これがどの程度まで、ヒトラー自身の優柔不断と計算ちがいによるものかは、意見のわかれるところだが、ドイツ軍の戦略に重大な影響力をあたえていたのがかれ自身だっただけに、この責任はヒトラー自身が負わねばなるまい。

論議の焦点になっているのは、ヒトラーが、八月に機甲部隊のほとんどを中央戦線から南方の戦線に移動させる決意(ダス・ライヒ師団をキエフの戦闘に移動させた決定)をしたことと、そのあとでモスクワの重要性に気がつき、機甲部隊を再び中央部に展開させたが、すでに遅過ぎたことである。

|

装備がだんだん重くなる:破竹の進撃をつづけてきたドイツ軍も、ついにロシアでぬかるみにはまりこんだ

|

6 冬将軍到来で戦局逆転 top

陸軍の将軍たち、とくに第2機甲集団司令官のグーデリアン将軍は、西部ロシアの交通の中心であるモスクワに脅威をあたえれば、そこでソ連軍に決戦をおこなわせることになり、その結果えられるドイツの確実な勝利によって、白ロシアとウクライナの全部をドイツのものにできる、とヒトラーにせまったが、ついにこの意見は入れられなかった。

ヒトラーは、モスクワ攻略戦がこのような戦果をもたらすとは考えられないと言明し、ほしい領土は直接攻撃で獲得すべきである、と命じたのだった。

ドイツ軍各師団がこの命令に従って行動し、機甲師団の再展開が終ったころには、戦闘のシーズンは終りに近づいていた。

十二月四日に、中央軍集団の偵察部隊が郊外ふかく突入したモスクワの戦いは、こうして雪のなかで戦われることになった。

しかも、国防軍は、悪条件のもとで戦ったのである。

戦線が拡がりすぎ、冬期戦の準備をしていないドイツ軍機甲および歩兵師団は、モスクワの固い護りのまえに撃破されてしまった。

やがてソ連軍は、極東方面軍のシベリア師団を駆って、津波のようにドイツ軍の側面に襲いかかった。

こうしてソ連軍は、すでに数百万の将兵を失っていたにもかかわらず、モスクワ戦線のみならず他の戦線においても、まだ攻撃力があるところをしめした。

十一月末ごろには、アドルフ・ヒトラー師団を撃破してロストフを奪還し、またウクライナでは、広域にわたって失地を回復しようとする勢いをみせた。

この広域におよぶ戦局の逆転によって、ドイツ陸軍総司令部は恐慌状態におちいったのである。

凍りついたステップ〔大草原地帯〕から突然あらわれでた完全武装の自動車化された敵軍と、真っ向からぶつかったドイツ軍の将軍たちは、口ぐちに退却をうったえた。

ほんの少し、家がまばらに建っている地帯まで撤退し、ここで、凍りついた兵士たちは冬があけるのを待つというわけである。

ヒトラーは、歴史の知識こそ断片的にしかもちあわせていなかったが、ある点では健全な考えをもっており、撤退がなにを意味するかを知っていたので、訴えをきく意思はなかった。

撤退すれば、国防軍は完全に崩壊するため、現在の位置を保持すべしと主張した。

攻略された部隊は最初からなかったものと考え、あいたギャップは予備軍で穴埋めできるというわけである。

こうして、総統命令によって、冬の作戦が展開されたが、多数の部隊があとかたもなく撃滅されてしまった。

7 いまや、武装SSが頼り top

しかし、大多数はなんとか生きのびた。

なかでも、武装SSほど粘り強く生きのびた部隊はなかった。

こうして春までに、ヒトラーの心には、武装SSのたのもしい姿が強く焼きついたのである。

ヒトラーは、これらの部隊をつかって、新しい計画をたててみようと考えはじめたのだった。

「補強による勝利」という考えは、組織の原則としても、また戦術の原則としても効果のあるものだった。

ヒトラーが、ヒムラーの師団について考えていた計画も、まさにそのようなものであった。

そこでヒトラーは可能になりしだい、武装SS師団を引揚げて、静かな戦場にうつし、機甲・擲弾兵師団として再編成することにした。

これは、ドイツ陸軍にとっては新しいアイディアだったが、むしろ、すでに十分ためした考えを、拡充、実施しようとするものであった。

自動車化歩兵部隊が、機甲師団を補充する部隊として重要な役割りをすることは、早くから認識されていた。

しかしトラックにのった部隊は、迫力に欠け、戦車に密着して田野をつっぱしる能力はそれほどないことが、しだいにはっきりしてきた。

そこで、全自動車化師団に無限軌道〔キャタピクー〕および半無限軌道の兵員運搬車両を装備するとともに、できるかぎり、戦車一個大隊か対戦車攻撃一個大隊をつけるよう決定された。

この措置によって、攻守両面の戦力は一躍増大した。ヒトラーとしては、このような装備が、エリート師団で自由に使われるようになれば、効果はさらに高まる確信があった。

こうして一九四二年の夏から秋にかけて、アドルフ・ヒトラー、ダス・ライヒ、髑髏の各師団は、それぞれフランスに呼び戻された。実際に、各師団とも、すでに戦車一個大隊をあたえられていた。

ウィーキング師団もあたえられていたが、この師団は、野戦の新しい任務に早く慣れる必要があったのでパリには呼び戻されなかった。

ウィーキング師団にとってこの任務は、かなり厳しいもので、クライスト将軍の第1機甲集団の一部として――冬の苦しい試練を切り抜けて奇跡的に復活したあと――A軍集団〔クライスト将軍が直接指揮する第1機甲軍と第17軍が主体〕とともに、黒海とカスピ海のあいだの石油の豊富なコーカサスに突入することだった。 |

ロシアで二度目のきぴしい冬がやってきた。

地図を見て進路を確認するSS隊員(1943年2月)

タバコをすおう、生きているから:1943年3月、ソ連軍によ

るハリコフの包囲網を突破したあと、一息いれるSS伍長

|

この遠征で、ウィーキング師団は常に第一線に配置された。

一九四二年夏のかわりに展開されたスターリングラードのボルガ川地域への大進出に、この遠征がむすびついたのはもちろんである。

またこの大進出は、スターリングラードをめぐって前進と後退を繰返した、すさまじい攻防戦と結びつくことにもなった。

8 指揮権をマンシュタイン将軍にゆだねる top

武装SS師団が名声を持ち続けるうえで幸運だったのは、スターリングラード攻防戦に従事しなかったことである。

当時東部戦線に残っていたのは、ウィーキング、警察、ノルトのわずか三個師団で、うちノルト師団〔一九四二年に戦闘団から昇格〕は、第20山岳軍の一部としてフィンランド戦線にいた。

一方、スターリングラードの敗北からドイツ軍が立直るための作戦には、一新されたアドルフ・ヒトラー、髑髏、ダス・ライヒの各師団が重要な役割りを果すことになるが、これらの各師団にとっては、この作戦が一番きわだった作戦になったのである。

スターリングラードの二重包囲は、十一月になってドイツ第6軍団を壊滅させる結果になり、一九四三年二月には、ソ連軍は戦線をドネツ川〔ソ連南西部の川で、ドン川にそそぐ〕にまで押し戻した。

ソ連軍の反攻は、もはや力をだしきったあとだったが、ドイツ軍には、おろかにも、敵が攻撃を再開することはあるまいと考える者さえいなかった。

従って、ソ連軍のこの攻勢にいかに立ち向かうかが、当時の司令部の重大な決断事項だった。 |

攻撃開始にさきだって作戦をねる

アドルフ・ヒトラー師団の将校と下士官(1941年9月ロシア)

|

ヒトラーとしては、この問題に、もはや正面から立ち向かう勇気はなかった。

彼は、一九四二年の初めから、陸軍総司令官になっていたが、スターリングラードの惨敗以後、自分の判断力に自信をなくしていた。

こうして、事実上の指揮権は、重大時機をむかえていた南方戦線で南方軍集団を指揮していたマンシュタイン将軍にゆだねられた。

兵力で劣るドイツ軍が、ソ連軍と同じ条件で戦うには、機動作戦で優位にたつ以外にないとの確信に基き、マンシュタインは「頑強に防衛する」原則を棄てて、ハリコフのソ連軍突出部で、三方面からドイツ軍機甲部隊を集中し、いっきに反撃を開始するという解決策をたてた。

この作戦遂行のために、マンシュタインは機甲一二個師団の使用を申しでて許可をえたが、これは、いまだかつてない強大な戦車兵力となった。

この師団のうち三個師団は、アドルフ・ヒトラー、髑髏〔どくろ〕、ダステンライヒの、いわゆる“伝統的”な武装SS師団で、二個軍団の一方を形成した。

マンシュタインは、この両軍団によって、スターリングラード以後のソ連軍反攻でできた突出部にいるソ連軍部隊に、噛み付こうとしたのである。

9 武装SS軍団、ハリコフを攻略 top

アドルフ・ヒトラーおよびダス・ライヒ両師団は、二月のハリコフ攻防戦で、壊滅的な打撃をうけていたし、髑髏師団も、二月二十八日に増援のためフランスから到着した翌日に、司令官を失っていた。

最初の強制収容所所長で、とっつきの悪いテオドール・アイケである。

それでも、こんどは、戦闘師団の初代師団長だったパウル・ハウサーのもとに、最初の武装SS軍団として編成された三個師団は、強力な部隊だった。

平均的な陸軍機甲師団よりも多数の戦車で、兵力を強化していたからだ。

なによりも、新鋭の「ティーゲル」戦車の中隊をもっていたのは、心強かった。

〔武装SS機甲師団の戦車大隊は、 戦車約八〇両で編成されていたが、 陸軍の機甲師団の戦車大隊は約五〇両編成であった〕

二月二十三日、ハリコフ突出部の南東方面を攻撃して五日間にわたる激戦を展開、二十八日には第4機甲軍と連絡し、ついでこの連合勢力は北方に転じてハリコフの包囲突破にむかった。

ソ連軍は必死の防戦につとめたが、ついに抗しきれず、三月十四日、ハリコフを放棄した。

ソ連軍はこの戦闘で、縦陣八〇キロにおよぶ長大な地帯をあけわたし、戦場に戦車六〇〇両、二万人をこす死者を遺棄したのである。

しかしこの期間に、ハウサーの武装SS軍団も、一万二〇〇〇人ちかい死傷者をだしていた。

にもかかわらず、武装SS軍団は、敵に懐滅的打撃をあたえる機動部隊として存在を誇示し、陸軍参謀本部が一九四三年春に予定していた一連の次期作戦に、大きい役割りをあたえられることになった。

ところで、これらの作戦は、攻勢的であるべきか、また、守勢的であるべきか、さまざま検討された結果、守勢をよしとすることになった。

いまやドイツの軍事国家としての弱体化は、疑問の余地がなかった。

北アフリカを失い、バルカン諸国も傷つき、ドイツ本土への空襲もしだいに激化していた。

一方、ソ連軍は以前よりも強力になり、装備も強化されていた。

これにたいするドイツ軍の師団は、兵員も装備も実質的に減少し、一九四二年に各大隊戦車八○両の威容をほこる四個大隊で編成されていた機甲各師団は、一九四三年の中頃には、各五〇両しかもたぬ二個大隊と、対戦車攻撃一個大隊だけで編成する状態になっていた。 |

銃をつきつけ、ソ連兵をワラ小屋からおいだす

SSの野戦保安警察隊員(1941年)

SS隊員はたったいま捕虜(足もとにたおれている)を射殺した

|

しかし戦車は質的に改善され、やすっぽかった一号、二号戦車にかわって、三号、四号戦車が登場していたし(数は知れていたが)「ティーゲル」戦車も、「パンテル」戦車の第一号も工場からでようとしていた。

10 クルスクで逆転はかる top

しかし、余りにも少ないものに、頼るものは多過ぎた。

古参の将軍たちからは、機甲部隊を予備兵力として温存せよという意見が、かたわら東部戦線からは、厳しく守勢的な戦闘をすすめよ、という意見がだされていた。

しかし、陸軍参謀総長のツァイツラー将軍は、このような議論に耳をかそうとはしなかった。

ツァイツラーは、ドイツがなしくずしに滅びるのを防ぐには、衝撃的な作戦しかないというのだった。

ソ連軍がいま以上回復しないうちに、徹底的にうちのめし、均衡をいっきに崩すというわけであった。

この攻撃のために、ツァイツラーが選んだ地点はクルスク突出部で、ここはハリコフ戦場にも多いかぶさり、その側面は、一九四一年夏の戦闘で、無数の捕虜をだした挟撃戦を展開したところだった。

マンシュタインはこの攻撃案に疑念をもち、グーデリアンは反対意見を表明し、しかもスターリングラードの痛手から立直っていないヒトラーは、躊躇〔ちゅうちょ〕していた。

ヒトラーは、どちらにしても「ティーゲル」戦車と

「パンテル」戦車が機甲予備部隊に投入されるまでは、あえて危険をおかす決断はできなかった。

何回かの延期ののち、七月になってヒトラーは、ついにこの計画に同意するときがきたと判断した。

この計画によると、機甲二個師団をクサビとしてクルスク突出部に打込み、一個師団は南に向い、一個師団が北に向って進撃し、やがて合流するというものだった。

それまで強力だったのは南方軍集団で、九個師団が五〇キロたらすの戦線に展開していた。

うち六個師団は陸軍師団、残り三個師団は、武装SS機甲軍団の“伝統的”な師団だった。

全師団が同じ戦術を採用し、機甲師団のクサビの先端は、最も重量のある「ティーゲル」戦車でかため、楔〔くさび〕の末端は、軽量の四号戦車および「パンテル」戦車で固めることになった。 |

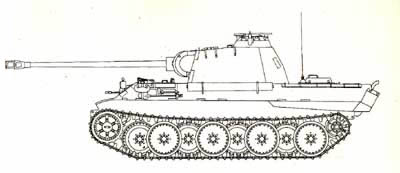

ドイツ軍5号戦車「パンテル」

ソ連軍戦車T34に対抗するため設計・開発された。長砲身の75ミリ砲1門を搭載し、高速走行を得意とした。全備重量は50トン。

路外走行距離は96キロ

|

当時すでに常識化されていたように、歩兵部隊は、地上にうすく展開するのが普通だった。

こうして一般の歩兵部隊が動きのない役割りについたので、自動車化師団に属する歩兵の新しい呼び名になった装甲擲弾兵は、必然的に酷使されようとしていた。

戦線が崩壊しているときに、冷静をたもち、勇気を発揮する点で、武装SS師団がすぐれた特性をみせていたのは、このような作戦においてであった。

従って、ヒトラーが、一九四三年中に、武装SS師団の兵員を大幅に増加しようと決意したのは、全く理にかなったものというべきである。

一九四二年十二月、すでにヒトラーは、機甲二個師団の新設を承認していた。

第9「ホーヘンシュタウフェン」師団(最初のドイツ皇帝の家名にちなんで命名した)と第10「フルンズベルク」師団(十六世紀の傭兵制度の創始者の名にちなんで命名された。

ヒムラーは傭兵の精神的後継者が武装SSであると考えたがっていた)である。

|

攻撃体制にはいるため前線にむかうSSの装甲擲弾兵(歩兵、1943年1月ロシア)

|

13 変容迫られる武装SS top

六月にヒトラーは、ドイツの青少年運動の有能な指導者アルツール・アタスマンの提案を受入れ、ヒトラー・ユーゲント〔ヒトラー青少年団〕から一個師団を編成した。

これが第12「ヒトラー・ユーゲント」師団で、志願者の平均年齢はわずか一七歳だった。

さらに十月には、新しい装甲擲弾兵二個師団の補充を命令した。

第16「SS長官」師団と、第17「ゲーツ・フォン・ベルリヒンゲン」師団(中世のドイツの強盗貴族の名にちなんで命名した)である。

同時に武装SSの最精鋭師団が再召集された。

第1アドルフ・ヒトラー師団、第2ダス・ライヒ師団、第3髑髏師団、第5ウィーキング師団、それに第9、第10および第12師団である。

これら七個師団は、ドイツの総機甲兵力(三〇個師団)のほぼ四分の一に相当したが、この比率は維持されるべきだったし、戦争が長引くにつれて、さらに増強されようとしていた。

武装SSの編制強化によって、新しい師団に補充される志願者の数も増加したが、とても間に合わなかった。

しかしヒムラーは、いまや兵力の獲得では陸軍より幅をきかせ、ホーヘンシュタウフェン、フルンズベルク両師団に補充する分まで、新兵集団から引抜いてきた。 |

敵陣をにらみつけるSSの野戦工兵隊員(1944年4月ロシア)

|

ヒムラーは、以前から志願者を優先する原則を強く主張していたが、武装SS師団の新部隊編成についても、旧隊員との交代要員の確保についても、ますますこの措置をとる必要に迫られていた。

しかし、その後の新部隊編成は、最初のアドルフ・ヒトラー連隊〔のちのアドルフ・ヒトラー師団〕のように、全員をドイツ人で固めるわけにはいかなかった。

しかも武装SSが、初めに要求していた極めて高い肉体水準に達するものは、ほとんどいなかった。

事実、一九四三年の拡大計画のかなりまえに、ヒムラーは大量の非ドイツ人を、武装SSの隊員として受入れざるをえない状態になっていた。

スカンジナビアと低地諸国の“ゲルマン民族”の場合は熱狂的に、そして、明らかに北欧人でない民族の場合には、これまでの原則を完全にかけ離れるだけに、かなりの自己弁護をしながら、受入れていたのである。

しかし、一九四三年以降になると、隊員を大量に募集するに当って、ヒムラーが最も頼りにしたのは、この二つの兵力源であった。

その結果ドイツのエリートと考えられていた武装SSは、しだいに、非北欧人の新兵集団へと変容していくことになった。

top

**************************************** |