|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

7 北欧のたそがれ

外人武装SS部隊のほとんどは、戦争末期の一八ヵ月間に編成されたため、ドイツの戦局を逆転させる戦力として役だたせるには遅過ぎた。

エリートの武装SS師団は、この最後の数ヵ月間には増員もされず、また増員不可能な状態だったが、戦闘でこれらの師団が負わされた役割りは、しだいに大きくなっていった。

|

1 頼りにされる武装SS top

このことは、とくに西部戦線でいえる。

武装SSの機甲師団は、連合軍とのヨー大戦闘で、ドイツ軍の救援作戦に中心的な役割りをはたした。

ノルマンジー〔フランス北西岸〕、アルンヘム〔オランダ〕およびアルデンヌ〔ベルギー〕の戦いがそうである。

同時に武装SSは、東部戦線でも過重な負担をにない続けた。

いくつかの師団、とくに第9ホーヘンシュタウフェン師団と、第10フルンズベルク師団は、一九四四年四月から九月にかけて、東部で一回、西部で二回、主要な戦闘に参加した。

これは二つの要因によるが、第一の要因は、ウィーキングや髑髏〔どくろ〕などの武装SS師団が、ロシアで主力部隊になっていたことと、陸軍師団の質が低下したので、武装SSの存在が不可欠なものになったことである。

第二の要因は、ヒトラーが武装SSを自分の特別機動部隊として扱うようになり、緊急事態が発生して戦況の逆転が必要な場合には、いつでもどこへでも投入したためである。

ドイツ軍の兵力低下にともない、緊急事態はしだいに多発するようになった。

こんなとき、エリートの武装SS機甲師団と装甲髑髏兵師団は、最も適していた。

これらの武装SS師団は、陸軍の師団にはない高度の機動性をもち、陸軍の機甲師団より大きい防備力をもち、しかもタフで献身的、そのうえテクニシャンぞろいだった。

そのため、出撃命令を受けるとすぐに、それほど破壊されていない鉄道網を利用して戦線から戦線に移動し、到着しだいただちに効果的な反撃をくわえることができた。 |

SSの精神教育の基礎をつくりあげた

アルフレート・ローゼンベルグ

|

武装SS師団の到着は、戦況の悪化にあえぐドイツ陸軍に歓迎されたばかりでなく、祈るような気持ちで待ち望まれることも多かった。

こうして優秀な武装SS師団の場合は、陸軍将兵の尊敬と信頼を、ガッチリとものにしたのだった。

ヒムラーと陸軍総司令部のあいだにどれほど不信感があったにしろ、戦線の兵士同士の関係が、一九四四年の初めほどよかったことはかつてなかった。

2 救出作戦にすぐれた技能を発揮 top

戦線での武装SSは、特別な部隊としての持性に磨きをかけようという努力はとっくの昔にやめ、ヒムラーに承認されないことはわかっていながら、伝統的な陸軍の慣習と外観を喜んで取入れようとしていた。

これにたいして陸軍は、武装SSの隊員を積極的に同志として受入れたし、上級指揮官でさえ、決死の作戦のさいには、専門の知識や技術を喜んであたえたという。

救出作戦で武装SSが発揮したすぐれた技能は、一九四四年四月のテルノポリ〔旧ポーランド領、現ソ連南西部〕の戦闘でいかんなく発揮された。

前年の七月、ダスライヒ師団と髑髏師団が、ソ連軍にたいして成功した最後の反撃作戦に先鋒をつとめてから、ドイツの東部戦線は、回復の余地がないほど後方においやられていた。

冬の気候は、大規模な作戦の展開を妨げていたが、春の到来とともに、ソ連軍の南翼が前方に進出しはじめ、マンシュタイン将軍のドン軍集団をカルパチア山脈〔チェコスロバキア北部からルーマニア中央にわたる山脈〕を背景にクギづけにし、その軍の一つ、第1機甲師団をカメネツポドルスキー〔オデッサの北西四〇〇キロ〕で包囲したのである。 |

1943年、プリュッセルでナチズムの“福音”を説く

ベルギーのファシスト指導者デグレ

|

陸軍集団のなかには、いくつかの武装SSも入っていたが、最大兵力のアドルフ・ヒトラー師団は、イタリアからもどってきたばかりだった。

この師団は、シチリア島に連合軍が上陸したあと、イタリア本土のドイツ軍を補強するため派遣されていたのだった。

このアドルフ・ヒトラー師団と機甲軍のすべては、ヒトラーの機甲兵力がしだいに減少しているおりから、ソ連軍の手中に捨て去るには、あまりにも重要な部隊であった。

そこでヒトラーは救出のために、フランスから第2SS機甲軍団(ホーヘン・シュータウフェン、フルンズベルク両師団)に移動を命じた。

両師団は移動戦術をたくみに展開し、すばやく救出作戦に成功したあと、ポーランドにある戦略保留地点に撤退した。

こうしてアドルフ・ヒトラー師団は、休息と再装備のためベルギーに移動できたのだった。

3 ソ連戦車に蹂躙〔じゅうりん〕さる

top

この作戦が成功する少し前に、歴戦のほまれたかいウィーキング師団も、ドニエプル川〔ソ連西部から黒海にそそぐ大河〕下流で、他の七個師団とともに包囲されていた。

このとき、マンシュタイン将軍が動かせる機動部隊は、あまりにも小さかった。

そこでウィーキング師団の師団長は、自力で強行突破して、救出部隊に連絡をつけよ、と命令された。

包囲は四日間にわたってつづいており、ウィーキング師団は、まとまった部隊として突破作戦ができる状態ではなく、部隊の縦隊は、しだいに群れつどうソ連軍戦車に、たえまなく痛めつけられた。

第28ワロニエ師団の師団長デグレは、そのときの体験をつぎのようにかいている。

「この気違いじみた戦闘で、車両はひっくりかえされ、負傷兵は叩きつけられるように地上に投げだされた。

ソ連軍戦車の波が、最後尾の車両においつき、たちまち擲弾兵の半分以上を捕捉してしまった。

この波はさらに前進して運搬車をつきやぶり、我々の目前で、まるでマッチ箱のように踏み潰していった。

しかも負傷者をもひきつぶし、死んだ馬まで粉ごなにしてしまった」

ウィーキング師団は、ようやく部隊としての形をとどめて大惨敗に生き残ったものの、再び戦えるようになるまでには、数ヵ月はかかる状態だった。

4 大侵攻まえに独上層部対立 top

一方、西部戦線のドイツ軍は、必死の戦いを挑もうとしていた。

しかし、この戦いを最良の条件で戦うにはどうすればよいか。

この点について、西方軍総司令官のルントシュテット元帥と、イギリス海峡沿岸にあるB軍集団司令官ロンメル元帥のあいだで、激論がたたかわされていた。

両者とも、機甲師団に連合軍の侵攻を撃破できる最大の望みがあることでは一致していた。

しかし、どこへ、いつ、これらの師団を展開すれば、効果的な戦果が期待できるかで、両者は対立していた。

優勢な連合軍航空兵力の恐ろしい監視の目が光るなかでの激戦を、すでに十数回経験してきた、細心なベテラン司令官ロンメルの意見はこうだった。

いかなる機甲部隊も、日中、安全に移動するのは困難であるが、敵の侵攻は食い止めねばならない。

とすれば兵力の集中によって敵の攻撃を弱体化するという軍事上の原則どおり、どれほど犠牲をはらってでも、海岸にできるだけ近く布陣するのが重要である。

これにたいして、航空機で空から指揮をとるのを常としていたルントシュテットは、敗戦がどのように悲惨なものか知るよしもなく、これまでどおりの戦術に固執した。

ルントシュテットは、最もらしい議論を展開した。

最初の連合軍の上陸は、おそらくハッタリに違いないから、これに機甲部隊を投入すれば、第二波もしくはそれ以上に大きな脅威が、長い海岸線の他の地域に発生した場合、指揮に融通性がなくなってしまう。

従って、戦車は後方に配置して、連合軍がはっきり手のうちをみせた時に、侵攻を食い止めるべく戦端を開けばよい。

敵が決定的に侵攻態勢にはいるまえにおこなうのは、もちろんである、と主張した。

だがロンメルは、連合軍の航空機が、機甲部隊を地上にクギづけにしてしまい、にっちもさっちもいかぬようにするだろう、と主張した。

この議論は、結論をみないまま、ヒトラーの裁断を仰ぐことになった。

5 ヒトラー、どっちつかずの裁断 top

ヒトラーのだした結論は、どちらも喜ぶようなものではなく、しかも、戦闘が開始され、最初の行動をおこす時に、決定的な裁断を下すというものだった。

ヒトラーのこの段階での決断により、いくつかの機甲師団がロンメルとルントシュテットの指揮下にはいることになった。

ルントシュテットの望みどおりに、これらの師団は後方に配置するが、いざ動かす時には、国防軍最高司令部のヒトラー側近の参謀に連絡することが条件としてつけくわえられた。

ヒトラーが自分自身で使うため、これまで温存してきた三個師団のうち、ヒトラー・ユーゲント師団はノルマンジーに、アドルフ・ヒトラー師団はベルギーにいた。

残りの七個師団のうち二個師団は、やはり武装SSの第17「ゲーツ・フォン・ベルリヒングン」師団と、ダス・ライヒ師団で、それぞれロアール川〔ビスケー湾にそそぐ大河〕の南部と、ボルドー〔フランス南西部〕の南に駐屯していた。

この四個師団は、陸軍の師団よりかなり強力で、陸軍の師団が歩兵四個大隊もつところを六個大隊をもつほか、火砲もおおく、戦車の数も多かった。

しかし武装SSの重要性は、陸軍の機甲師団との比較だけで決めるものではなく、ドイツの防衛能力全体のなかで決めるべきものである。

というのは、ヒトラーも連合国も同じように認識していたように、ドイツ軍の歩兵師団は、きたるべき戦闘のさいには、かぎられた能力しか発揮できない状態だったからである。

師団数は極めて多かったが(全部で約五〇)、大部分はいわゆる地上部隊で、軽装備だった。 |

1938年、アドルフ・ヒトラー連隊を閲兵する

ヒトラー、ゼップ・ディートリッヒ(左)、ヒムラー(右)

|

しかも、地中海沿岸に位置した部隊は、北方の戦闘を支援するためには使用できなかった。

地中海沿岸への連合軍の第二の上陸が行われる恐れがあったからである。

さらに、たとえ連合軍にさとられないとしても、イギリス海峡の防備についている部隊をノルマンジーに移動させることは、連合軍がドーバー海峡をこえて侵攻してくる危険はないとヒトラーが確信するまでは、できることではなかった。

要するに、侵攻軍をふせぐ戦闘は、まず手のとどく範囲内で、これらの歩兵師団が戦い、さらに、危険地域へすぐ移動できる部隊、すなわち、機甲師団で戦う必要があった。

6 六月二十六日戦闘開始さる top

この戦闘に利用できる機甲九個師団 (一個師団は南方にそのまま配置される)のうち、武装SSは四個師団を提供した。

戦闘がはじまってまもなく、さらに武装SS二個師団(ホーヘンシュタウフェンとフルンズベルク)が増援されることになった。従って、ノルマンジーの戦いは、武装SSによる戦闘になろうとしていた。

連合軍の奇襲上陸が成功し、ドイツ軍の機甲部隊がこの戦闘に参加できたのは、Dデイ〔上陸開始日〕のおそくで、これではもはや、連合軍の第一波が足場を確保するのを妨害できるわけがなかった。

しかし連合軍が、橋頭堡をさらに拡大し、ついには背後の田園地帯にまで突破口を開いて進出しようとする動きを、進路にたちふさがって防止しだのは、武装SS師団の活躍によるものだった。

だが、連合軍にとっては、むしろこの方がよかったのである。

連合軍の作戦は、英軍が前面のドイツ軍機甲部隊と戦闘しているあいだに、米軍が全く妨害されずに、いっきにブルターニュ半島に突進するというものだったからである。

カーン〔セーヌ湾内陸二〇キロ〕をはさんで東西に展開している地上兵力は、主として英軍だったが、この作戦でドイツ軍の猛攻を受けることになれば、一連のすさまじい戦闘が続くはずであった。

最初の戦闘は、カーンの南東をながれるオドン川の渡河点をめぐって展開された。

最初はいままでどおりの歩兵攻撃として計画されたが、大量の火砲と機甲部隊も投入された。

戦闘開始は六月二十六日。

先鋒として突進した英軍のスコットランド師団は、オドン川までいっきに突破口をひらいたが、まもなくディートリヒSS大将の第1SS機甲軍団(アドルフ・ヒトラーおよびダス・ライヒ両師団)に側面をさらす態勢になってしまった。

スコットランド師団は進撃をはばまれ、四日目には、第2SS機甲軍団(フルンズベルクおよびホーヘンシュタウフェソ両師団)に徹底的な反撃をこうむり、作戦続行を断念した。

ホーヘンシュタウフェン、フルンズベルク両師団による反撃は、SSの伝統的な攻撃法を見事に受継いだものとして今日でも有名だが、まさしく青竹をひきさくように攻撃をしかけたのだった。

7 オランドゥールの虐殺 top

両師団はテルノポリで反撃にでるべく四月にフランスをはなれたあと、六月十二日に西部戦線に戻れとの命令をうけ、フランス国境には七月十六日に到着した。

しかしロンメルが予言していたように、連合軍の航空機によるたえまない哨戒と、猛爆によるフランス鎖鉄道網の荒廃によって、アルザス・ロレーヌ〔フランス北西部、ドイツ国境近く〕からノルマンジーまでのわずかな距離〔約六〇〇キロ〕の移動に、二週間もかかったのだった。

それでも、戦闘にすぐ突入できる態勢で到着できたのは、両師団の士気と行軍訓練の成果が、見事に発揮されたからであろう。

これはダスこフイヒ師団にもいえる。

この師団は、スコットランド師団との戦闘にまにあうべく、ボルドーから北へ北へと苦しく長い旅を続けてきたのだが、その途中のこの師団の行為は、違った評価が必要のようだ。

レジスタンスの戦闘員に行く手をはばまれたこの師団は、予定の進撃速度がだせなかった。

そこでみせしめの報復活動のために、オランドゥールで進撃を一時停止した。

この村は、同師団の連隊指揮官の一人が、この目的のためにえらんだのだった。

村の男たちはならべられて射殺され、女と子供は教会におし込められ火をはなたれた。

ただ一人をのぞいて、六四一人の村民は、そっくり殺されたのである。

この残虐行為は、西ヨーロッパで行われたドイツ軍部隊による凶行のうちでは最もすさまじいものだったが、当時はそのままに見すどされてしまった。

ダステンライヒ師団は、その後すぐに、連合軍橋頭堡周辺の戦闘に巻込まれた。

オドン川での三週間にわたる戦闘で、アドルフ・ヒトラー、ホーヘンシュタウフェンおよびヒトラー・ユーゲントの各師団は、カーンに突破口をひらこうとする連合軍部隊の総力をあげた反撃のほこ先をにぶらせるのに役だった。

“グッドウッド”〔英国にある競馬場の名〕の隠語名をもつ連合軍のこの作戦は、七月十八日に開始され、英軍の精鋭機甲三個師団は、カーンとその東側にある丘陵のあいだの回廊を直進して、その末端にあるブルジュビュ峰までつっぱしり、広大な田園地帯にぬけだそうとしたのだった。

8 「最後の一兵まで戦え」 top

これにさきだって、ノルマンジー海岸のドイツ軍地上陣地には、じゅうたん爆撃が行われた。三時間におよぶ猛爆で、ドイツ軍歩兵部隊は、行動不能におちいり、支援の陸軍機甲師団の戦車も、走行不能になるか、撃破されてしまった。

これにつづいて、英軍は猛進撃を開始し、日程どおり最初の目的を達成した。

しかし、先導する「シャーマン」戦車は火力がよわく、しかも燃えやすかったので、ブルジュビュ峰のふもとに到着した戦車隊は、ドイツ軍の砲撃で次々に炎につつまれてしまった。

プルジュビュの山頂は、爆撃をのがれていたアドルフ・ヒトラー師団の強力な四号戦車および「パンテル」戦軍隊に占領されていたのだ。

モントゴメリー元帥〔連合軍地上軍総司令官〕は、武装SSの抵抗の猛烈さに舌をまき、攻勢作戦を断念した。

しかし、ノルマンジーのドイツ陸軍全体に終局がせまっていた。

連合軍の猛攻に耐えられなくなった歩兵部隊はもとより、装備も悪く補強もされていないドイツ陸軍の各種部隊は、連合軍の物量戦に圧倒されかかっていた。

“グッドウッド”作戦の五日後、ブルジュビュ峰の反対側面にいた米軍部隊は、山頂のドイツ軍の防備が薄くなったところを突破して南方に進撃し、ひろい田園地帯に進出した。

一縦隊はコタンタン半島〔イギリス海峡につきでた半島、先端にシェルプールがある〕の西のつけ根のアプランシュに進撃し、他の一縦隊は、コタンタン半島の中央部のサンローで、ドイツ軍前線の包囲行動を開始した。

どう計算してみても、ノルマンジーから撤退し、セーヌ川をわたって、もっと防御しやすい陣地に移動するよう命令するときがきたようである。

しかしヒトラーはそうは考えなかった。

ヒトラーはいつもドイツ軍部隊に「最後の一兵まで、最終戦まで戦え」と主張していたし、今回にかぎって、この原則をゆるめようとはしなかった。 |

一九四三年、SSの志願者を閲兵するヒムラーと

ヒトラー・ユーゲントの有能な指導者アルツール・アクスマン

敗色せまる:作戦のあいまに休息するSS歩兵部隊兵士(1944年9月)

|

9 連合軍、モルタンの大反撃 top

ヒトラーの論理に全く正当性がないわけではなかった。

ドイツ軍部隊がいったん陣地を放棄すれば弱体を暴露するばかりで、破滅あるのみだ、というのである。

退却の時には、バックアップするものがなにもないからである。

だが、陸軍の機甲部隊には、まだ反撃能力があるというのも、ヒトラーの考えだった。

しかもこの反撃は、勝敗のきめ手になる可能性もある。

米軍は突破したとはいってもせまい回廊だけである。

しかも一側面はドイツ軍におさえられており、一方は海に面している。

もしここで機甲師団が、アブランシュの海岸地帯に、一体となって集中攻撃をかければ、米軍機甲縦隊の頭部を粉砕し、上陸地点の橋頭堡を破壊することも可能である。

ヒトラーはそう決意した。

こうして八月の最初の週に、白昼夢にも似た戦略ゲームが、西ノルマンジーで“色々”と展開された。

一方、米軍の機甲および機動縦隊は東方にむけて急速に進撃し、その勢いはかつてない激しさとなり、大きな曲線をえがいて展開していた。

これにたいするドイツ軍機甲部隊はアドルフ・ヒトラー、ダス・ライヒ、ホーヘンシュタウフェン、フルンズベルク、ゲーツ・フォン・ベルリヒングンの各武装SS師団、それに陸軍第21および第116師団で構成された大軍で、弧をえがいて連合軍に立ち向かった。

八月七日朝、両軍はいっせいに戦闘の火ぶたをきった。

だがドイツ軍の攻勢は、さんざんな失敗に終った。

そして、このモルタン〔カーンの南八〇キロ〕で展開された戦いの結果、ドイツ軍は大損害をこうむり、ルントシュテットの西方軍は崩壊することになった。

しかし、この戦闘に参加したドイツ師団のうち、攻勢の失敗について非難される師団は一つもない。

各師団は実に粘りづよく戦ったのである。

失敗の原因は、ヒトラーの愚行にあった。

ヒトラーは一週間もたたないうちに、“夢”の代償をはらわねばならなくなった。

10 ヒトラーの意向を無視して撤退 top

だがヒトラーは、それ以上戦力を投入しようとしなかった。

SS機甲師団のうちでも、最も若いヒトラー・ユーゲント師団が、すっかり力をだしきっていたからである。

他の機甲師団が一週間まえに西部に移動したあと、米軍と対峙している歩兵師団を支援するために残されたヒトラー・ユーゲント師団は、ドイツ軍にただ一つ残されていたノルマソジーからの出口を確保していた。

八月十三日のことである。

オルヌ川上流に沿うファレーズ、アルジャンタン間の裂け目は、北側をカーソから攻めこんできた英・カナダ両軍におさえられ、南側を、モルタンで停止したドイツ軍機甲部隊を通りこして、いまや自由に行動し、セーヌをめざす米軍におさえられた地帯の要衝になっていた。

この連合軍にはさまれた地帯の内部では、ドイツ軍歩兵二〇個師団と、機甲八個師団の生残りが、なんとか生きながらえようと必死の抵抗を試みていた。

ヒトラー・ユーゲソト師団は、各師団の逃走路を切り開こうと、六日間もかかっていた。

八月二十日、“骨と皮”だけになっていたヒトラー・ユーゲント師団は、ついにこの打開作戦を断念した。 |

三人よれど…作戦をねるヒトラー、ヒムラー、ディートリヒ(右)

|

しかしこのときまでに、この地帯にとじ込められていたドイツ軍将兵のうちうごけるものは、なんとかセーヌ川まで撤退できた。

これらの各師団は、不可能なことを要求し続けるヒトラーの意向を無視して撤退したのである。

このときの西方軍の司令官は“東部戦線の火消し役”の異名をとっていた新任のモーデル元帥で、八月十六日に、ヒトラーから任命されたばかりだった。

モーデルは「陸軍集団中心部の崩壊」とよばれる、大規模で破滅的な戦闘のあと、ポーランド戦線を七月に回復したところだったが、自主的に行動する図太い神経をもつ人物だった。

これにたいし、前任者で、負傷したロンメルの後継者であるクリューゲ元帥は、ヒトラーに事実を報告する勇気をもっていなかった。

またヒトラーの昔のボディー・ガードで、いまもお気にいりの第1SS機甲軍団司令官ディートリヒは、この惨敗の目撃者だったが、わが身をまもるために、ヒトラーには一言もしゃべらなかった。

「射殺されるのを覚悟なら、報告すべきだが……」ディートリヒはクリューゲにこう話った。

しかし戦場にきたモーデルは、惨敗を目で確かめ、事実に目を覆おうとはしなかった。

11 ヒムラー、予備軍司令官に top

こんな状況下にありながら、モLアルは並はずれた勇断をもって行動していた。

一九四四年八月は、ドイツ軍の将軍たちにとって、ヒトラーとの接触はさけた方がよかった。

どんなささいなことでも、ヒトラーの気嫌をそこねるだけのことであった。

その前月に「軍部の反抗」によって、ヒトラー暗殺が試みられたからである〔いわゆるヒトラー暗殺事件。本シリーズ第31巻『ヒトラー暗殺事件』にくわしい〕。

この軍部の策謀は、長い期間にわたり密かに計画されてきたもので、そんな策謀があるはずはないとみていた連合軍の情報部が、非難されても文句をいえないほどの大事件だった。

しかしこの計画は失敗におわり、しかも悪いことに、ベルリンでの軍部クーデターも失敗したため、それまで軍上層部にたいして抱き続けてきたヒトラーの内心の憎悪と侮蔑が、いっきに爆発した。

ヒトラーは、軍上層部に、徹底的な復讐にでたのである。

半ば反抗的な態度をとっていたモーデルは、それでも懲罰を免れた。

ずうずうしさが身を救ったようだ。

将軍たちのヒトラーにたいするこの背信行為は、ヒムラーによって仕組まれた可能性もある。

しかしその工作があまりにも完璧だったため、かえってヒムラーの野望を推進するのに役だった。

こうしてヒムラーは、予備軍司令官という重要なポストについた。

このポストは、兵員と武器のわりあての権限をともなっていた。

(そのため、その後武装SSは、兵員と武器の不足に悩むことはなくなった)

のみならず、武装SSの将校の方が、陸軍の将校より指揮官の地位に付き易くなった。

優先順位が逆転したのである。

それまで武装SSの将校がなれる最高の地位は軍団司令官だった(最もパウルエウサーは、短期間左がら、第7軍司令官だったことがある)が、まもなく、武装SSの軍司令官や軍集団司令官まで生まれようとしていたし、名ばかりながら武装SS軍団も編成されようとしていた。

これらの指揮官の地位は、敗色の濃厚な国防軍内部の地位には違いなかったが、実体をはるかに上まわる重昧をもっていた。

ノルマンジーの勝利のいきおいにのる連合軍の進撃を食い止めるために、ヒトラーが武装SSをますます頼りにしていたからである。

12 アルンヘム道路橋の争奪戦 top

はずみのついた進撃を展開する英軍の先鋒部隊は、九月初めには、ドイツ国境に攻撃を仕掛ける位置にまで進出した。

アイゼンハワー大将〔連合軍最高司令官〕は考えぬいたすえに、モントゴメリー元帥に、ライン川をわたってアルンヘム〔オランダ〕に米・英連合の空挺部隊で橋頭堡を確保する計画を許可し、勝利をものにせよと命じた。

空挺部隊の降下は成功したが、連合軍の情報部は、ホーヘンシュタウフェン、フルンズベルク両師団が、長期にわたる試練と苦闘のため、ほとんど原形をとどめぬまでに打ちのめされたあと、休息のためアルンヘムに派遣されていたことを知らなかった。

空挺部隊の降下直後に指令をうけた両師団は、戦車と歩兵を、優勢な兵力の英第1空挺師団との戦闘にすぐさま投入した。

この戦闘のカギをにぎるのはアルンヘムの道路橋だったが、この橋は、南方からの英軍機甲縦隊が到着するまで保持するよう命じられていた空挺一個大隊に占拠されていた。

機甲縦隊の進撃を阻止し、ネーデル・ライン川〔ライン川の下流〕の数ヵ所の渡河点を確保している米軍空挺部隊を撃破するには、ホーヘンシュタウフェン、フルンズベルク両師団は、ネーデル・ライン川にかかるアルンヘムの道路橋を確保しなければならなかった。

味方ドイツ軍の戦車が全部、北岸にいたからである。

激しい戦いが四日間つづいた。

戦闘は主として橋の北端の周辺で展開されたが、兵員と武器で圧倒された英軍空挺部隊は、ついに降伏した。

この部隊は、降下後、連合軍首脳が考えていた期間の二倍も持ち堪えたが、英軍機甲縦隊は、まだ予定の半分の距離しか進撃していなかったのである。

「英軍戦車がニメーゲンの橋を北に向ってわたる三時間まえに、最初のドイツ軍戦車が、南に向ってアルンヘムの道路橋をわたった」と記録はつたえている。

結果は明白である。英軍は決定的な打撃をうけたのだった。

こうして英軍が北方からドイツヘの突入がはたせずにいるあいだに、パットン中将の米第3軍も、ノルマンジー・のドイツ軍を包囲したあと、南のロレーヌヘの通路でみのりのない戦いを続けていた。

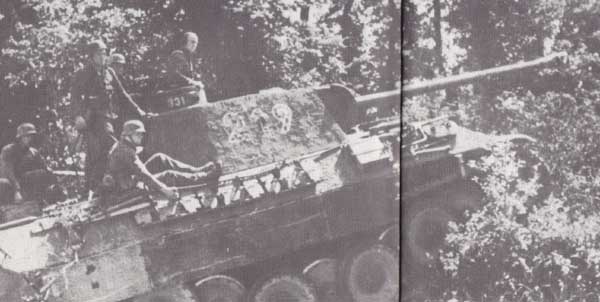

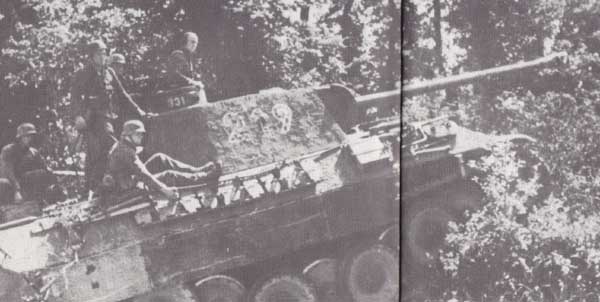

|

1944年6月28日、ノルマンジーのティリーちかくで戦闘態勢にはいる「パンテル」戦車。

SS装甲擲弾兵部隊の兵士をのせている

|

13 西部戦線での大反撃を策す top

モントゴメリーがアルンヘムの作戦で、アイゼンハワーから補給面で優先されるべきだったか、またそうでなかったかは、いまでも議論はわかれている。

しかし、優先的に扱われていれば、この作戦によって、「西方の壁」〔ジークフリート線〕が突破できただろうという議論はひかえなければならない。

ドイツの西方軍が、ノルマンジーの戦いと、フランスからの移動で、壊滅状態になっていたとはいえ、ドイツ国防軍最高司令部がドイツ人らしい才能を発揮して、九月初めまでに、極めて統一のとれた国境守備隊を、西方軍の生存者で組織していたことは事実である。

「非常部隊」とよばれたこの守備隊を、急速に造り上げる能力を最もよく発揮したのは、メッツ〔フランス、パリ東方三〇〇キロ〕防衛に組織された第462師団で、その最精鋭大隊の一つは、メッツのSS通信学校の教官と生徒で構成されていた。

この師団と、急速に編成をたてなかしたゲーツ・フォン・ベルリヒングン師団は、はるかに優勢なバットンの米第3軍がしかけた、強大で長期にわたる攻撃にたいして、頑強に要塞をまもったのである。

オランダでやぷれ、ロレーヌで攻勢に行きづまりをみせた連合軍は、九月中にフランスからドイツ国境まで破竹の進撃をみせたころの勢いを、十月にはいってうしなっていた。

秋の戦いは、激しい消耗戦の様相をみせ初めていた。さすがのドイツもこの消耗戦にはたえきれなかったが、連合軍も、天候が回復し、補給体制がととのうまでは攻勢にでられなかった。

従って、十二月初めまでに、野戦でドイツを敗北に追い込む計画は、春までもちこされた。

しかしヒトラーが、敵のスケジュールどおり動くはずがなかった。

さしせまったドイツ軍全滅の兆候や、連合軍情報部のひそかな動きが感じられはしたが、連合軍の皮算用をくつがえそうとする意志もあり、そのための手段もあった。

ヒトラーは秋の深まりとともに、大量の「国民梯弾兵」師回を編成し、これらの師団と、再装備した機甲師団によって、敵のどれかに壊滅的打撃をあたえる大攻勢を計画した。

計算の早いヒトラーには、この攻撃を東部戦線で展開すれば、投入した部隊が、広大な戦場に呑み込まれてしまうことはわかっていた。

この攻勢は、西部戦線がよい、西側諸国こそ叩きやすいとみたのである。

|

1944年12月、マルメディヘの道をいくパイパー。彼はそこで米軍兵捕虜の大量虐殺を計画していた

|

14 SS最後の大攻勢 top

これには理由が二つあった。

一つは、連合国を激しく攻撃すれば、講和を求めてくる公算がある。

従ってソ連と戦うだけになる。

もう一つは、連合軍の戦闘意欲をそぐだけの攻勢は仕掛けられるということだった。

この攻勢は、一九四〇年の攻撃のように、アルデンヌの森で展開し、目標をアントワープ〔ベルギー〕近くのイギリス海峡沿岸におく。

また戦略目標としては、英軍を米軍から分断するというものである。

しかし将軍たちは、彼をおもいとどめようとした。

目標が野心的すぎるし、失敗すれば、温存していた予備部隊まで狩りだすハメになるからである。

ヒトラーは、この説得をガンとして受入れなかった。

攻撃以外にドイツの生きる道はないというわけである。

そしてヒトラーは、この攻撃を推進するため、作戦に参加する主力部隊の指揮を、昔からの同志で、武装SSの指揮官、ゼップ・ディートリヒにまかせた。

ディートリヒが指揮するSS第6機甲軍(SS部隊としては最大規模)は、歩兵五個師団、機甲四個師団で編成され、アドルフ・ヒトラー、ヒトラー・ユーゲント両師団が第一波、これを追ってダス・ライヒ、ホーヘンシュタウフェン両師団が第二波をつとめることになった。

参加全部隊は十分な兵器を補給されて強化され、師団所属の機甲大隊には「パンテル」戦車があてがわれるとともに、「ティーゲル」戦車九〇両が軍中央部の管理下におかれた。

また、このSS第6機甲軍の左翼には第5機甲軍がピッタリついて側面を護るとともに、攻撃を深く実施する使命を負い、ディートリヒは攻撃の主力となって、決定的打撃をあたえることになっていた。

スタートラインから一五〇キロほど進撃して、アントワープに突入するわけである。

これは武装SSが実施する、最後の大攻勢であった。いやドイツ軍最後の大攻撃といった方がただしい。

ヒトラー・ユーゲント師団のある中尉は、妹につぎのように書きおくっている。

「攻撃開始まであと数時間。わずかなひまを利用してこの手紙を書いている。今後数日間におこることをおもうと、興奮と期待で胸がいっぱいだ。

生きて帰れることを信じている者もあるが、生命がすべてではない!

敵に攻撃をかけ、わが祖国から駆逐するのが使命であり、これは尊い使命である。V1号ロケットと火砲のすさまじい音が頭上に鳴っている。戦争の声なのだ」 |

その朝、十二月十六日、彼の師団は攻撃にむかった。 |

ノルマンジー戦線のSS狙撃兵

敗北の廃墟のなかをすすむSS歩兵将校、

階級はSS少尉(一九四四年)

|

15 捕虜虐殺で米軍の闘志燃ゆ top

前面の米軍師団は、拡がり過ぎていて、しかも不意をつかれ、「パンテル」「ティーゲル」戦車の登場に肝〔きも〕をぬかれ、多くの部隊がパニック状態におちいって潰走した。

従って、第5機甲軍は、急速に米軍陣営深く侵入した。

しかし、この攻勢の主軸となっていたディートリヒのSS第6機甲軍では、初めは順調なスタートをみせていたが、やがて激しい反撃にあった。

これは地形にも原因があった。

防御にはむいていても、機甲部隊の急進むきではなかったからである。

しかし、アドルフ・ヒトラー、ヒトラー・ユーゲント両師団の進路にたちふさがった米軍歩兵師団の決死の反撃がすさまじかったことも確かである。

さらに米軍部隊の闘志は、翌十七日に、武装SSが米軍捕虜を殺しているとの情報が伝わったために、いやがうえにも燃えあがった。

アドルフ・ヒトラー師団の主力戦闘団に捕えられた米軍捕虜九〇人が、戦闘団の指揮官パイパーに、マルメデイの郊外にある牧場で、機関銃で射殺されたのである。

パイパーがなぜこんな行動にでたかについては、前進にさきだって「恐怖の波」を米軍部内に広めよ、という命令をうけていたとしても、腑〔ふ〕におちない点がある。

またこの命令は、パイパーが解釈したようには受取れないものであり、彼の行動は、よい結果を生むわけはなかった。

16 連合軍、たちまち優位回復 top

敵を恐慌状態と混乱におとせ、という命令を着実に実施した点では、SS大佐オットー・スコルツェニーが指揮する「トロイの木馬」旅団の右にでるものはいない。

スコルツェニーが指揮した二〇〇〇人のコマンド部隊は、多くは英語が流暢な元アメリカ移民だったが、全員が米軍の制服に着がえて、米軍の通信施設を破壊するとともに、兵器や備品に大損害をあたえた。

しかし、スコルツェニー部隊の活躍とパイパーの恐怖戦術は、作戦開始数日間の戦局を、ドイツ軍に有利に展開させたかに思われたが、戦局のバランスをくずすまでにはいたらず、十二月二十四日には、再び連合軍が優位にたっていた。

クリスマスをむかえ、それまで航空機の活動を妨げていた天候が好転し、強力な地上増援部隊と綿密に連絡していた連合軍航空部隊が活発な行動を開始し、ドイツ軍をスタート地点まで押し戻してしまったのである。

このアルデンヌ攻勢の失敗から、地上戦略でのヒトラーの才腕を判断できるかもしれない。

もちろんヒトラーは、兵士を意のままに動かす力をまだもっていた。

しかしさすがのヒトラーも、意のままに戦局を左右する神通力はうしなっていた。

もはやヒトラーは、戦争終結までのあと四ヵ月間に、敵や味方の指揮官を困らせるような大攻勢を仕掛けることはできなくなっていた。

だからといって、ドイツ軍部隊が消極的な防御戦に甘んじていいというわけではなかった。

命じられれば攻撃もしたろう。しかしヒトラーも認めていたように、攻撃目標も限定され初めていた。

17 ヒムラー、連合軍に接近はかる top

こうした攻勢で、最も重視されていた作戦は、再び武装SSが参加するもので、それまででは、最も多数のエリート・ドイツ人師団とドイツ系師団を統合し、戦闘に投入する計画であった。

この作戦は、ハンガリー中央部での戦況回復をねらったもので、ドイツはハンガリーのパラトン湖〔ハンガリー西部の大湖〕の周辺からでる石油の供給をうけていたが、石油資源としては、残された最後のものであった。

一月にブダペストのSS駐屯部隊を撃破したソ連軍が接近してきて危機にたっていたこの地域は、どんなことがあっても、死守すべきであるとヒトラーは決意していた。

一九四五年二月のことである。

ウィーキング、髑髏両師団はすでにこの地域にいたが、ヒトラーはこれと合流させる目的で、アルデンヌの戦いでうちのめされたSS第6機甲軍(アドルフ・ヒトラー、ダス・ライヒ、ホーヘンシュタウフェン、ヒトラー・ユーゲント各師団)と、第16SS機甲髑髏兵師団(SS長官)を含む部隊を派遣した。

しかし、これら全部隊をもってしても、圧倒的に優勢なソ連軍兵力にはほとんど有効な攻撃ができず、三月の第一週から第三週までに、ある程度の地歩は確保できたものの、ソ連軍が態勢を建直して反撃してきた時には、降伏せざるをえなかった。

四月初めには、ヒトラーの目にも、兵士たちにも、敗色はもはや歴然としていた。

もし英軍か米軍の捕虜となることが保証されれば、この時点で降伏を受入れようとするものは多かったはずである。

しかしヒトラーは、最後の最後まで戦争続行を決意していた。

だがヒトラーと同行しようというものはほとんどなかった。少なくともヒムラーはそうであった。

ヒトラーは彼を親切に扱ってやらぬばかりか、一月末にはポーランド駐留のビースラ軍集団司令官に任命して冷遇していた。

そしてヒムラーは、きらびやかな軍服姿にあこがれていたものの、大軍を指揮する才覚はもってなかった。

さらに悪いことには、ヒムラー自身、戦争に負けたと断定し、自分が任命した外交政策顧問の助言をいれて、連合軍と内通しようとしていた。

もちろんこの呼掛けは好意をもっては迎えられなかったし、どんなに努力してみても受入れられるはずもなかった。

しかし、いずれにしてもすべては遅過ぎた。

四月半ばには東西両戦線は崩壊し、ドイツは二つに分断されようとしていたし、ベルリンまでが占領されようとしていた。

この最後の瞬間にもヒトラーは、ソ連軍に向って「ソ連軍史上最大で、最も流血の多い敗北をもたらす」ための作戦を発表した。

この作戦は、ベルリンの近くにいる三個軍によって実施され、主役はシュタイナーが演じることになっていた。

彼は、最初のアドルフ・ヒトラー連隊〔のちのアドルフ・ヒトラー師団〕のSS少佐だったシュタイナーその人で、いまでは大将に進級しており、最近指揮した師団には、フルンズベルク、警察、ノルトラント、ネーデルラント、ワロニエの各師団があったが、いまでは各師団とも撃破されて、四散していた。

にもかかわらずシュタイナーは、攻撃実施を命じられた。

一方、ヒトラーは最後の狂気にみちた日々を、総統官邸地下の防空壕で、骨と皮だけになった彼の軍隊が進撃するさまを想像しながらおくることになるが、そこは、十数年まえに、出入りする総統に敬礼すべく、身辺警護部隊の将兵が、音たからかに軍靴をふみならした場所の下であった。

18 武装SSもヒトラーを見捨てる top

シュタイナーの攻撃が失敗におわり、すでに四月二十二、二十三の両日にヒムラーが連合軍と内通した事実を知ったヒトラーが、すべてのものに終止符を打とうと決意したのは、ほぼこの頃だといわれている。

武装SSと指揮官たちは、すでにヒトラーを見すてていた。

同じ地下壕にいた人々に語っていたように、ヒトラーにはもはや信頼できる人物はいなかった。

こうして彼は、死を決意したのだった。

地上で、ごくわずかに残ったノルトラント、シャルマーニュ、第15(レットラント第1)師団の外人義勇兵が、ソ連軍あいてに廃墟のなかで最後の戦いを展開していたとき、ヒトラーは自殺の準備をととのえていた。

彼はすでに、ヒムラーをあらゆる役職から解任し、ゲーリングの逮捕を命令していた。

ゲーリングは、自分をヒトラーの後継者にする法律を実施すべく、やっきになっていたのだ。

ヒトラーは遺言状を書き、政治問題についての指示事項を起草し、愛人と結婚し、別れをつげた。

四月三十日午後、自室にひきこもったヒトラーは、ピストルの引き金をひいた。

彼と自殺を共にした花嫁の遺体は、砲弾で荒廃した総統官邸の庭へ武装SSの手で運び出され、焼かれたのであった。

top

**************************************** |