|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

3 SS戦闘部隊、虐殺にうぶ声

一九三四年〔昭和九年〕のはじめには、義勇軍はもはや正式には存在していなかった。

前年十一月にミュンヘンでヒトラーが主宰して、一揆一〇周年の義勇軍解散式が行われたばかりだった。

この式典で、ブラウン・ハウスヘ義勇軍軍旗を収納、ヒトラーが義勇軍殉職者の墓に花輪をささげた。

この墓には、「あらゆる苦難をものともせず、あなたがたは克服した」という銘がきざまれていた。

1 のさばるSA隊員 top

表面的にみるかぎり、この式典はヒトラーを華やかに、きわだたせてみせる舞台になった。

それだけに、ヒトラーは大変満足だった。

一方、歴史的にみれば、義勇軍の伝統と精神を具現してみせる、というヒトラーの主張を、はっきりさせた式典でもあった。

しかし、政治的には、なにも解決できなかった。

ヒトラーは、式場にいる儀杖兵が、地元のSA(突撃隊)分遣隊から派遣された連中であることを見逃してはいなかった。

ヒトラーも、SA指揮官のレームも知っていたように、SA隊員には、義勇軍の破壊的で、妥協を知らない精神がまだ生き続けていた。

しかも、それをドイツに忘れさせまいという、強い意志も持ち続けていた。

もしヒトラーの権力奪取によって、SAの規模が縮小するか、まともな状態になっていれば、ヒトラーとしてもなんら心配なく、SAを無視できたであろう。

だが、事実は全く逆であった。

ヒトラーが選挙で勝利を収めた結果、SAの隊員数は急激に増加し、一九三三年二月には三〇万人だったのが、その年の十二月には三〇〇万人を越えていたのである。

このSAブームは、ドイツ経済の不況が一因だったが、この不況も、経済の奇跡的復興によって、まもなく消滅しようとしていた。

それはともかく、このブームを促した最大の要因は二つあった。

一つは、レームが、国家主義的な在郷軍人連盟である鉄兜〔てつかぶと〕団とキフハウザー連盟をそっくりSAに組入れたこと。

もう一つは、数十万人の人々が、ナチの時流が上げ潮のあいだに、便乗しようとしたことだった。

SAの初期の時流にのり、適当な地位におさまった連中は、トラの威をかりて、実に勝手な真似をした。

ベルリンのSAは、一九三三年の春、街路を自由に使用する権利と、「補助」警察官の身分をあたえられた。

そこでSA隊員は、昔のうらみを存分にはらした。

快適に暮らしている中産階級に、ゾッとするような恐怖心を植付たのだった。

しかしこの特権も、その年の終りに取上げられた。

そして、失業者や日和見〔ひよりみ〕主義者がくわわって、隊員が大幅に増えてくると、もとからのSA隊員のあいだに、欲求不満が頭をもたげはじめた。

|

ポーランドのクラクーフ近郊で、どくろ連隊を閲兵するフランク・ポーランド総督

|

2 ヒトラーヘの不満たかまる top

ヒトラーが演説のなかで常に強調する公約は、国家再建と国際的報復の約束、それに、国内では、社会主義的解決をはかっていくということだった。

しかし、総選挙の陶酔感が薄れると、ヒトラーの公約実現を我慢強く待っていたSA隊員の期待は、しだいにしぼんでいった。

ナチ党が分裂することはないという主張にもかかわらず、ナチ党は、急速に左右両翼へ分裂の道を歩み始めていた。

左翼の指導者は、欲求不満の固まりみたいなSA隊員に突上げられて、“第二革命“の可能性を話しあっていた。

それは漠然としたものだったが、反資本主義の色彩が強く、ヒトラーが気にいられようとつとめていた強力な工業および商業資本を脅かすには十分だった。

もっとおだやかでなかったのは、その軍事的目的だった。

これについてレームは、無分別なほど不穏な発言を繰返していた。

レームは、本当の国家社会主義社会が、現在のような国防軍にたよれるはずがないと考えており、将来の国防軍最高司令官として振舞いたがっていたのである。

レームのこの考えとあくどい個性は、一九三四年初め頃、ヘルマン・ラウシュニング〔ダンチヒ自由市会の大立物の一人〕とかわした会話によくあらわれている。

アドルフは下劣な奴さ。いずれはおれたち全部を見捨てるだろう。

奴は古い友だちにもう用はないのだ。

いま親しくしているのは、東プロシアの将軍たちだ。奴には連中こそ親友なのさ。

奴はおれがなにをのぞんでいるか、知っているはずだ。何回となく、話しておいたんだ。

古い帝国陸軍の二番煎じじゃいやだからね。俺たちは革命派のはずだ。じゃないかね。

だとすれば、俺たちの鋭気のなかから、新しいものがおこってくるはずだ。

フランス革命の人民軍のようなものだ。

もし革命派でないのなら、破滅あるのみだ。我々はどうしても新しいものを生みだす必要がある。

そうおもわないか。新しい規律、新しい原理、組織といったものだ。

3 レーム、野望むき出し top

奴がつきあっている将軍たちはもう時代遅れの人間だ。新しい頭をもってるわけはない。

俺は新しい国防軍の中核だ。そうおもわないか。

今後生まれてくるものは、新しく、ピチピチしていて、いままで見たこともないものでなきや駄目だ。

その基盤になる組織は、革命的なものであるべきだ。あとで大きくしようとしても、できるものではない。

世界を動かすような新しいものをつくり、大きくする機会は、一回しかつかめないはずだ。

しかし奴は、まことしやかな言葉で、私をのけ者にしようとしている。

奴がのぞんでいるのは、完全にできあがった軍をそのまま頂戴することなのだ。

“エキスパート”とよばれる連中を、そっくり整理しようという魂胆さ。

もし、整理しようとでもいおうものなら、俺はいつでも爆発してやる。

奴は、国家社会主義者で国防軍を構成していくのだといっている。

しかし、まず手はじめは、古くさいプロシアの将軍の手にゆだねるはずだ。

奴は、一体どこから革命精神をえようとしているのか知らないが、将軍たちは、あいもかわらぬ古い土くれ同然の連中で、今度戦争があれば、負けるにきまっている。 |

たとえ腹心の友にとはいえ、もう少し言葉をひかえる分別がレームにあったら、また脅迫と恐喝を手段とするかわりに、巧妙な逃げ口上と策略をもちいる才覚があったら、レームは目的を達成できたはずである。

そのころのレームは、内務相の地位をほしがっており、そのポストを手にいれて満足していた。

この地位にいて、陸軍の最高司令部に、SAと陸軍を統合し、自分の指揮下におくことを支持するよう圧力をかけた。

国防相ブロンベルク元帥は、あからさまな侮辱と挑戦をうけて憤慨〔ふんがい〕し、警戒心をいっそう強め、ヒンデンブルク大統領に懇請する形で、レームの要求に直接回答するのを避けたが、大統領はレームにきっぱりと拒否したのだ。

4 陸軍の警戒心強まる top

しかし将軍たちは、レームの要求を検討した結果、このままではレームを抑えることは絶対できないと考え、警戒心をいっそう強めたのだった。

陸軍は、ヒトラーとの盟約を強化したが、他の勢力も同時に、SAの危険極まる姿勢には、恐怖心をつのらせていた。

西欧各国は、SAが急速に規模を拡大したことに明らかに不満の色を示していた。

ベルサイユ条約が課したドイツ兵力の制限を無効にする恐れがあったためである。

こうして、一九三四年二月、アンソニー・イーデン〔のちの英外相、首相〕がベルリンを訪問したとき、ヒトラーは、海外世論にたいする大きい餌〔えさ〕として、SA隊員三分の二削減の約束をしたのだった。

それはともかく、陸軍はSA問題について、まだ主導的な位置にあった。

ヒトラーとしても、陸軍の好意を取付ることが、自分の将来に重大な意味をもつことを知っていだからである。

しかしヒトラーが、将軍たちの好意をえるために利用できる時間はかぎられていた。

この時間の制約は、ヒトラーの心におもくのしかかっていた。

そしてまた、ヒンデンブルク大統領の生命がどれだけもつかにも大きく左右されていた。

この老齢の陸軍元帥は、すでに八六歳になっていたが、それでも彼に忠誠をつくす誓いをたてていた陸軍は、ヒトラーの支配圈の外にあったのである。 |

プロンベルク国防相(右)と握手をかわすヒトラー。

警護にあたるのはアドルフ・ヒトラー連隊の隊員

|

だが、ヒンデンブルクが死にさえすれば、軍と国家をすき勝手に動かせる権力は、ヒトラーのものになる。

しかしヒンデンブルクの死は同時に、陸軍が他の大統領候補に身をよせる機会をつくる可能性もあった。

従ってヒトラーは、はやい機会に将軍たちの支持をものにする必要があった。

ヒトラーは、自分が将軍たちの信頼をある程度えていることは知っていた。

というのも、首相の座につこうとしたとき、反対もせず黙認したからである。

しかも、ナチ党の徽章を、軍服の一部に採用することについても譲歩してくれたし、新政権の精神をわかちあうことにも意欲をみせてくれていたのである。

5 ナチ党内からも非難のこえ top

しかしヒトラーも、大統領の地位を確実にえるには、彼も譲歩する必要があることはわかっていた。

そして、将軍たちが最も関心をもっているのは、SAであることも知っていた。

四月にバルト海で海軍大演習が行われたが、その際、巡洋艦「ドイッチェラント」艦上で、ヒトラーが、ブロンベルク元帥およびフリッチュ陸軍総司令官と協定をむすび、ヒトラーがSAを抑えるのと引き換えに、陸軍でも、大統領の地位を継承しようとする運動を支持する、という約束を取付た、という説がある。

しかし真偽のほどは、さだかではない。

だが、いずれにしても、こんな協定がむすばれるわけはない。

というのも、将軍たちはSA問題を解決せよ、とヒトラーにたえず圧力をかけていたし、「ナチ党を上まわる」伝統的な地位にありながら、仮に闘争がはじまっても、ヒトラーには陸軍の将兵をつかわせないと公言していたからである。

それはともかく、ヒトラーに幸運がめぐってきた。

SAへの非難や反感が世論だけでなく、ヒトラーをとりまく側近からもでてきたからである。

ナチ党が野党のあいだは大目にみられてきたレームの悪行も、いまやナチ党に政権がまわってくると、我慢できないものになってきた。

一方、ゲーリングを頂点とするほかの一派も、レームの強大なSAをねたみ、また恐れてもいた。

ヒムラーももちろん、レームをライバル視していたが、一九三四年の春に、それまで仲違いしていたゲーリングと手をくんで、レームに対抗する決意をするにいたったのは、当時の党内に流れていた日和見根性を物語るものだった。

ともかくこのゆがんだ友情をもとに、ヒムラーはSD〔保安部隊=ハイドリヒの諜報部隊〕情報部を活用して、レームに関する情報を集めだしたが、これに失敗すると、スキャンダルを流して、ヒトラーの耳に入るようにした。

ヒトラーはニュースをすぐに信じはしなかったが、それでも“第二革命”の動きをまだ恐れていたので、熱心に耳を傾けた。

6 ヒトラー、血の粛清を決意 top

六月はじめ、ヒトラーはレームと会見した。

これはおそらく、“第二革命”に傾倒しているレームを押し留めようとする、最後の試みだったようである。

会見後ヒトラーは、和気あいあいのうちにレームと別れた。

そしてこのときヒトラーは、全くすんなりと、SAを七月いっぱい休暇にあてるよう、レームに命令できたのだった。

ヒトラーがこの時点で、SA隊員の休暇中、指導者に一撃くわえようと決意していたかどうかは明らかでない。

しかし、会見後の三週間、ゲーリングとヒムラーが、ヒトラーがおかれている危険な立場について、懸命にヒトラーにふきこんでいたことははっきりしている。

ヒトラーは不安感をぬぐいきれずにいたが、ヒンデンブルク大統領がヒトラーの御目付役としてヒトラー内閣の副総理に送りこんでいたフランツ・フォン・ハーペン〔シュライヒャーと交代するまでの首相〕が、六月十七日の演説で新政権をこっぴどく攻撃したので、不安はさらに強まった。

この演説はヒトラーを激怒させたが、同時に、時間ぎれが切迫していることを物語ってもいた。

同じような警告は、党内ではレームの最後の盟友パウル・ヨゼフ・ゲッペルスからもヒトラーによせられた。このころゲッペルスは、レームを捨てて、レームは信頼できない人物だといいふらしてやろうと決心していた。

ベルリンSAに、六月二十九日に任務に復帰せよ、との命令がでたというニュースをでっちあげたのはゲッペルスで、この嘘が後日、決定的な結果を生んだのだった。

一方、ヒトラーは、二週間にわたって決心しかねていたが、ついに行動すべき時が来たと覚悟をきめた。

行動をどのように、誰にむけて起すかは、ゲーリングとヒムラーが、ヒトラーにかわって決定した。

二人は、数週間にわたって粛清の準備をし、処刑すべきものをえらび、彼らの動静にたえず注意をはらい、粛清の執行者を選定していたのだった。

こうして六月三十日に決行された 「血の粛清」(殺りくは二日にわたって実施されたが、まもなく海外では、「長いナイフの夜」として知られるようになった)で殺された者の総数は、正確にはわかっていない。

7 六月三十日の惨劇 top

この三週間後に、ヒトラーは議会で、「血の粛清」を正当化する演説をしたが、そのなかでは、五八人を殺したとのべた。

だが実際には約四○○人と思われる。

最も、二〇〇〇人も殺されたという説もある。

犠牲者が何人であれ、そのなかには、ヒトラーが、良きにつけ、悪しきにつけ、恐れる理由のある者、たとえばレーム(SA隊員の一人とベッドにいて奇襲された)や、昔からのライバルであったグレゴール・シュトラッサーはじめ、ゲーリングやヒムラーの敵も含まれていた。

なかにはハンブルクの音楽評論家で、たまたまベルリンSAの指揮官と同名だったために殺されたという気の毒な人もあった。

また前首相で、どう間違えてかヒトラーを権力の座に送り込む力になったクルト・フォン・シュライヒャーと、彼の軍事補佐官ブレドウも含まれていた。

一方最高司令部は、この殺りく行為を喜んではいなかった。

シュライヒャーの死そのものはどうということはなかったが、この残虐な殺りくは危険な前例になると考えたのだった。

この大量殺りくの計画に、陸軍の将兵が一人も巻込まれなかったことは、陸軍を喜ばせた。

殺りくを実施しだのは、地元の警察や、SS部隊だった。

さらに、SA隊員にも非常呼集がかかり、SA隊員は殺りく命令に従って、自分たちの指揮官を殺害したのだった。

この「血の粛清」で、ドイツは内乱の危機を危うく免れたということが、事件後の捜査でわかった。

というのは、各地のSAの本部から、一七万七〇〇〇挺ものライフルが発見され回収されたからで、この数は、陸軍がもつライフルの二倍以上にあたり、もし陸軍が、SAと内乱に突入していれば、明らかに不利であった。

それだけにこのことは、陸軍を大いに喜ばせた。

8 ヒンデンブルクついに死す top

陸軍が苦境を脱した安堵感をよく表わしているのは、国防相ブロンベルク元帥が七月一日にだした訓令である。

そのなかで元帥は、つぎのような鼻持ちならない言葉で、陸軍の感謝の意をヒトラーに表明したのだった。

「総統は、断固たる決意と勇気をもって、反乱分子と裏ぎり者を攻撃し、一掃された。

ドイツ国内唯一の武器所有者たる国防軍は、国内の政治闘争には超然たる立場をとり続けるが、あらためて総統に、献身と忠誠を誓うものである。

総統は我々に、新しいSAと親密な関係を樹立するよう要請しておられる。

もちろんこれについては、共通の理念に奉仕するという信念に基くかぎり、喜んで努力するものである」 |

ところで「新SA」は、以前のSAの骸〔むくろ〕にひとしかった。

陸軍にとってかわる道は、六月三十日を最後に、永久に断たれたのである。

SAは、ナチの昔の同志組織以上のものではなくなり、やがて、お呼びがかかっても、お祭り行事に道路で群衆整理にあたるぐらいがせいぜいになった。

隊員の数も、まもなく減りはじめた。

ナチの奇跡的な経済復興で、一九三三年中に入隊しようと殺到した数百万もの人々も、仕事につけるようになったためだ。

こうして、ヒトラーの政権獲得に伴って生じた危険のうち最も大きなものは、一撃のもとに粉砕されたのである。

いまやヒトラーが、自由に権利を主張できる時がきた。

しかも八月一日には、ヒンデンブルク大統領が死んだ。

その日、ヒトラーは誰に相談することもなく、陸軍が暗黙の協定をまもるだろうとの確信をもって、また、陸軍に考えるゆとりもあたえずに、大統領府と総理府の合体を発表した。

翌二日、ヒトラーは陸・海・空三軍の総司令官に有無をいわせず忠誠の誓いをさせ、さらにドイツ国内の全陸・海軍将兵にも同じ宣誓をさせた。

いまやドイツ軍の全将兵は、ヒトラーの部下となった。

しかし、陸軍の将軍たちが全く予期していなかったことがあった。

それは、SSのなかに、SAよりはるかに危険な、陸軍のライバルが密かに出現していたことである。 |

1933年、タンネベルクでの戦勝記念式に参列する

左からヒトラー、ヒンデンプルク大統領、ゲーリング。

後方には、ガードにたつSS隊員の黒い制服がみえる |

9 SSを独立組織に昇格 top

SSがよく組織され、指揮系統が確立していること事態、危険このうえないことだった。

さらに陸軍が、SSに、陸軍にかわって小型の内乱を行うのを許してしまったのは、致命的だった。

「武器をもつ唯一の組織」として懸命にまもってきた権利と、党より上の立場にあるという純然たる原則を放棄したからである。

探そうとすれば、さらに危険の前ぶれはあった。

ヒトラーはすでに、ヒムラーがペットのように大事にしていたナチ党本部警備隊を別格扱いにして、一九三三年九月、ニュールンベルクのナチ党大会で、身辺警護部隊「アドルフ・ヒトラー」連隊の名をあたえていたのである。

さらにその年の十一月、アドルフ・ヒトラー連隊の隊員は、ヒンデンブルクの死後、国防軍が誓ったよりもっと厳しい宣誓を、ヒトラーにしていた。

(「総統であり、ドイツ国首相であるアドルフ・ヒトラーに、私は忠誠と勇気を誓います。

また総統と、総統が私の指揮官たるべく命令された上官にたいし、死にいたるまで服従することを誓います。

従って、神よ私をお助けください」というものだった)

こうしてヒトラーは、自分の命令どおり動く武装部隊を、すでに確保していた。

これは全く違憲行為だったが、将軍たちからは、抗議のつぶやきはなかった。

さて六月三十日の「血の粛清」の結果、SSにたいする特別の処遇はさらに度がすすみ、七月二十六日、ヒトラーはつぎのように宣言した。

| 「SSの大きな功績、とくに一九三四年六月三十日の事件に関連する功績にかんがみ、私はSSを、国家社会主義労働者党〔ナチ党〕の独立組織に昇格させる」 |

これで、ヒムラーの野望の第一段階は達成された。

いまやヒムラーは、文字どおり指導者になったのである。

しかし、一体なんの指導者かは未定だった。

いま彼には、非公式の(やがて公式になる)ナチ警察長官の権限があった。

しかもこれは、さらに大きくなる権限だった。

だが、これだけでは、俗欲あふれるヒムラーの野望はみたされなかった。

典型的なドイツ人のヒムラーは、軍人の階級がほしかったのである。

|

SS(左)とSA(右)の隊員にかこまれてご満悦の空軍総司令官ゲーリング元帥。

一九三八年、ニュールンベルクで

|

10 SS戦闘部隊の創設を計画 top

いまや、ヒトラーは名義上であるが三軍の最高司令官だったし、ゲーリングは空軍総司令官、そこでヒムラーも、SSを直接指揮したいとのぞんでいた。

しかもSSは、名ばかりの部隊ではなかった。

ヒトラーの身辺警護部隊として、この部隊の役割りは大きかった。

が、規模は“連隊”とは名ばかりで、一九三四年末までは、連隊より小さかった。

一方に髑髏〔どくろ〕部隊があったが、この規模について口にすることは、ヒムラーにとって、いま余り得策ではなかった。

そこで、ヒムラーは、身辺警護部隊を拡大する必要性をヒトラーに説きはじめた。

ヒトラーは、将軍たちの忠誠心が本物かどうか、疑惑をもっていたので、この訴えに強くひかれた。

ヒトラーは、将軍たちの忠誠心にゆさぶりをかける確実な方法として、国防軍にかわる軍隊、つまりナチ党の軍隊の改造を考えていた。

そして、欲望をみたすためには思慮分別もすてるという、人間の心理をたくみに利用するかれ一流のやり方で、陸軍全体をもっと強大にすると約束しつつ、同時にSSの拡大をはかったのである。

一九三五年三月、ヒトラーは徴兵制度の再導入計画を発表した。

その計画には、師団規模のSS部隊、のちにSS戦闘部隊として知られるようになる部隊を募集する一項もはいっていた。

SS戦闘部隊の創設は、SSのなかで、武装した部隊とそれ以外の部隊を区別するキッカケになった。

というのは、新しい部隊の目的ははっきりしていなかったが、経費だけは、警察任務をもたないにもかかわらず、国家警察予算からだされることになっていたからである。 |

こぶしは内にひめて:疑心暗鬼のうちにも、

親密そうにあいさつをかわすゲーリングとヒムラー。

一九三七年のニュールンベルク・ナチ党大会

|

これは、もう一つの武装部隊である髑髏〔どくろ〕部隊とは、性格的に違うことを示していた。

髑髏部隊は、引続き強制収容所の運営と警護の任務にあたり、SS戦闘部隊に兵をまわす義務からはずされていた。

11 厳しい指揮官教育 top

SS戦闘部隊の隊員には、孤立していた各地のSS大隊の隊員がなった。

これらの大隊は、一九三三年のはじめ、ドイツの主要都市に設立された「政治目的隊」の末裔〔まつえい〕だったが、いまや統合して、ミュンヘンに駐屯する「ドイッチュラント」連隊と、ハンブルク駐屯の「ゲルマニア」連隊にわけられた。

第三のアドルフ・ヒトラー連隊は、身辺警護部隊として、そのままベルリンに駐屯した。

このアドルフ・ヒトラー連隊は、SS戦闘部隊に編入されていたが、ある程度自主性をもっていた。

というのは、司令官のゼップ・ディートリヒが、ヒトラーの昔からの友人で、ディートリヒは「血の粛清」の六月三十日に少将に昇進し、戦闘部隊司令官として名目では上官のパウル・ハウサーより階級が上位にあったからである。

ヒムラーからSS戦闘部隊司令官に任命されていたハウサーは、この仕事にうってつけの人物だった。

彼は、SSの数少ない元高級将校の一人であり、政治運動に「整然とした気風」を取入れるよう主張していたので、一九三五年、ババリアのバドトルツにヒムラーが設置した、最初のSS士官候補生学校の校長に就任したのも当然だったといえよう。

この学校と、つぎにハウサーが校長になったブラウンシュワイク〔ベルリン西方二〇〇キロ〕の士官候補生学校では、SSの士官候補生に、これまでで最も厳しい、総合的な指揮官教育がほどこされた。

六時の起床ラッパでとびおき、一時間の体操、オートミールとミネラルウオーターの朝食、そして、午前中はみっちり、兵器の訓練と体育に費やされた。

士官候補生は週に三回、イデオロギー教育をうけたが、初級段階ではとくに任命された講師から、さらに進んで、ヒムラーが“指揮官資格”とよんだ資格を修得した段階になると、尉官から教育をうけた。

運動競技にたけていることが高く評価されだからである。 |

エリートの夢はなにか?:この顔が、あの顔が、2年、3年後に

戦場にきえた。訓練をうけるアドルフ・ヒトラー連隊〔のちに師団〕

義勇軍にささげられたエッセン市の記念堂開館式(1934年)

|

|

SSでは陸上競技大会がさかんにおこなわれた。

3000メートル競走のスタート!

|

12 秘められた戦闘部隊の役割り top

訓練の後期の段階で、士官候補生は実弾演習に参加した。これは時代の先端をいく訓練だった。

また、新入生の図ぶとさをテストするのに、こんな方法がとられたという。

ヘルメットの上に手榴弾をのせ、爆発するのを直立不動でまつというのだ。真偽のほどはともかく、こういう訓練が、献身的で、意志の強い青年指揮官を生んだことは事実である。

だがSSの士官が、陸軍の士官候補生学校が生んだ士官より、すべてにすぐれていたかどうかは疑わしい。

ヒムラーは、生徒の選抜にあたって、肉体的、人種的、政治的な面に厳しい条件をつけたが、一方では生徒数を確保するために、学歴の資格を下げる必要があった。

そのため、一九三八年には、新入生の約四〇パーセントの者が、小学校教育しか受けていなかったという。

このほか、中級および上級の士官は「昔カタギの闘士」型の将校で補充されることが多かった。

これらの将校のなかには、正規軍育ちで、専門技能をもった者も多かった。

しかし、のちに戦争が激しくなってくると、ドイツ陸軍では通用しそうもない、ろくすっぽ指導力もない、若い大佐や将軍が前線にでることになった。

資金を警察に依存しているような軍隊に、どうしてこんな激しい戦闘用の訓練が必要なのか、一九三八年まで、ヒトラーもヒムラーも説明しようとしなかった。

しかし非公式には、SS戦闘部隊の使命は、一九三四年の「血の粛清」でみせたような使命、つまり政権をまもることであると言明していた。

ヒムラーは、レームよりはるかに慎重だったが、旧態依然の陸軍にかえて、政治性の強い軍隊を、前面に押し出す必要がある、とほのめかしていた。

しかしヒムラーはこの計画を、陸軍が自主性をたもっているかぎり、口にだせないことを知っていた。

従って、その時節がくるまでSS戦闘部隊は、単なる武装警察として、表面は軍隊的でも、軍事機能や、軍事能力を発揮できないまま、現状に甘んじなければならなかった。

13 ヒトラー、三軍の支配権にぎる top

しかし一九三八年一月、陸軍の自主性を打破する機会が、不意におとずれた。

プロンベルク国防相は再婚したばかりだったが、ハイドリヒが、国防相の花嫁は売春婦だったという記録を提出したのだった。

ブロンベルクは辞任し、国防軍への権限も地位も失った。

後任は、陸軍総司令官フリッチュ大将のはずであった。

ところが、フリッチュについても、ハイドリヒのSDは、退任に追い込む証拠をにぎっていた。

フリッチュがホモだと通報した者があったのである。

この通報者はあとで、同名の退役大尉と間違えた、と告白したが、その時すでにヒトラーは、フリッチュを無期限休職にしていた。

そしてヒトラーは、フリッチュ大将を支持する陸軍が、大将の復帰を画策しだすまえに国防省を廃止し、その権限を新設の国防軍最高司令部(OKW)にうつし、自分が最高司令官におさまってしまった。

ヒトラーはこうして名実ともに陸・海・空三軍の最高司令官となり、三軍の総司令官を指名し、三軍に直接介入する権限をえたのだった。

直接介入の第一段階としてヒトラーがとった方法の一つは、武装したSSの問題に取り組むことだった。

いままでSSは、ヒトラーの領土拡大計画による無血作戦が展開されたラインラントの再占領にも、オーストリアの併合にも参加していた。

ラインラント再占領作戦では、SSのアドルフ・ヒトラー連隊が、非武装地帯に最初に侵入した。

この連隊は、以前にまして、規模の点でも大きくなっていた。 |

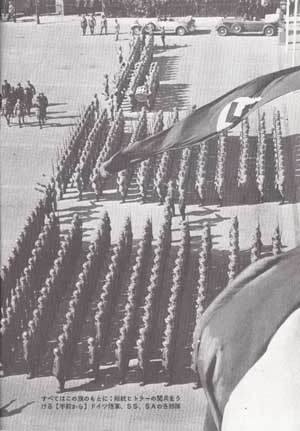

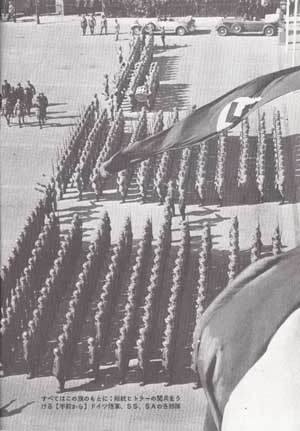

すべてはこの旗のもとに:総統ヒトラーの閲兵をうける。(手前から)ドイツ陸軍、SS、SAの各部隊

1938年の陸軍に対する陰謀で、最大の犠牲者になった国防相ウェルナー・フォン・ブロンベルグ元帥

|

オーストリアの秘密SS部隊は、オーストリア併合後、四番目の「総統」連隊に編成され、ウィーンとクラーケンフルトに駐屯した。

一九三八年八月、ヒトラーは、SSの将来の機能と、国防軍との関係がどうなるか、詳細にきめることにした。

この詳細をきめた極秘文書では、いま一度、SSは政治組織であって、武装する必要がないことを確認していた。

しかしこの文書は、重要な新政策をこう宣言してもいた。

SS戦闘部隊、士官候補生学校および諜報部隊は

「国内の政治に特別な使命をもち、戦時の陸軍とともに使われる」

ため、軍隊として武装、訓練および組織が実施される、と。

|

靴音が聞える:意気たからかに行軍するアドルフ・ヒトラー連隊

|

14 SS部隊入隊は兵役と同じ top

戦時には、これらの部隊は戦術上、地元の陸軍司令官の指揮下におかれることになった。

しかしSS総司令部は、SS隊員の募集と国内業務、それに平時における隊員の管理に責任をもつことになった。

また戦時下の任務でドイツ国内に派遣された場合、地元の陸軍司令官が責任をもつことになった。

だが、SS部隊の最終権限を、ヒトラーがもっていたことはいうまでもない。

この極秘文書は、陸軍にとって最も微妙な問題にもふれていた。

SSの部隊に入隊することが、兵役を果すことになるかどうかという問題である。

この点についてヒトラーは、SS戦闘部隊に入隊しさえすれば、兵役義務を果したことにする、ときめたのだった。

SS戦闘部隊の入隊条件は極めて厳しいから、陸軍が要員を集める場合でも、影響はないだろうというのが理由だった。

ところで将校の兵役期間は二五年、下士官は一二年、一般の兵士は四年だった。

しかし例外として、いまや一二個大隊で編成されている髑髏〔どくろ〕部隊への入隊は、兵役義務を果すことにはならなかった。

最も戦時には、これらの大隊は、SS総司令部の指揮下で特別警察部隊として動員されることになっていた。

その時には、強制収容所の仕事は、年配のSS隊員がとってかわることになっていた。

武装したSSが野戦で軍事任務につくときは、陸軍のフィールド・グレイ〔灰緑色〕の制服を着用することになっていた。

ただし、階級章と襟章はSS独自のものをつけ、式典には、黒い制服を着用した。

この総統布告は、動員され、部隊を強化されたSSについてきめられたものだったが、異議もなく陸軍に受入れられたようだった。

というのは、戦街上の管轄権と平時訓練での監督権を、将軍たちに保証していたためでもあろうが、最大の理由は、将軍たちが国防軍の再武装と拡大に専念していたからであろう。

15 戦闘部隊を野戦師団に強化 top

理由はなんであれ、戦争前の一年間は、この問題について、SSと陸軍のあいだに意見の対立はほとんどなかったようである。

新任の陸軍総司令官プラウヒッチュ大将〔のちに元帥〕は、一九三九年六月にだした命令で「戦時における協力関係の前提条件として、相互信頼と同志関係を発展させる必要がある」とのべている。

また、地元のSS部隊を、陸軍が実施する訓練、講座、スポーツや社交の行事に招待すべきである、とまでいっているのである。

その時までに、SS戦闘部隊はチェコスロバキアのズデーテンラント併合に参加し、軍事的に見事な行動を展開し、演習でもすばらしい成果をおさめていた。

そこでヒトラーは、戦闘部隊を、完全な野戦師団に改変・強化することに同意していたのである。

SS戦闘部隊は、編制では、砲兵連隊といくつかの小さい付属部隊が欠けていたが、その砲兵連隊もまもなく編成された。 |

ベルリンでSA隊員を閲兵するプラウヒッチュ将軍(1939年)

|

従って一九三九年九月の動員〔ドイツ陸・空軍ポーランド進撃開始。第二次世界大戦へ突入〕のころには、SS戦闘部隊はすでに主要軍事力の中核を形成していた。

この中核兵力が発展するかどうかは、戦時にどれほど戦果をあげるかに大きくかかっていたのである。

top

**************************************** |