|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8

1 日露戦争で威力を発揮した手榴弾

|

1917年にフランスで戦闘中のドイツ兵。初期型の柄(え)つき手榴弾のベルト携帯用ひっかけカギ

|

|

ドイツの柄つき手榴弾は、のちにオーストリア軍の制式兵器となった。

1916年、ウォルヒニアにて

|

1917年、おそらく国産の柄つき手榴弾を

投擲(とうてき)しようとしているオーストリア“擲弾(ていだん)兵”

|

「手榴弾には二種類の大きさのもの、つまり六ポンド(約二・七キロ)と三ポンド(約一・四キロ)のものがあって、それぞれ一四二グラムおよび八五グラム程度の火薬が充填されている。

見かけは普通の砲弾に似ているが、外殻はそれほど厚くはない。

主として手榴弾は、壕などにたてこもる襲撃隊に投擲して、彼らの攻撃を防ぐために使用される。

建造物の防備には効果的であり、二〇〜三〇メートルの投擲が可能である。

しかし、現在では手榴弾の必要性はほとんどない。

手榴弾の使用にあたって注意すべきことは、あまり長く手にもっていないことである」

一八八七年(明治三十年)のイギリス陸軍『弾薬白書』では、このように簡単にかたづけられていて、やがて手榴弾は、過去の遺物として使用廃止になった。

1 よみがえる手榴弾と迫撃砲 top

手榴弾は、要塞や包囲網の攻撃、襲撃隊や決死隊の阻止、急斜面あるいは壁の根方における攻防戦、軍旗やそのほか古めかしい戦闘装備の周囲に集結しての接近戦の、忘れ形見となってしまった。

その頃には、長射程距離の銃器や速射砲を生かした戦術的行動、機動性を駆使した、全く新しい構想の戦闘形態をとるようになっていたのである。

ところが、その後三〇年間にわたって、一八八七年までの全戦史をつうじて使用され九手榴弾よりも多数の手榴弾が、一週間で使用されることになった。

冒頭の『弾薬白書』のなかでは、迫撃砲(臼砲=きゅうほう)についても低い評価をくだしている。

「迫撃砲弾は、高射角射撃(四五度以上の射角で射撃すること)で発射され、町や、要塞、堅固な陣地、その他を砲撃する目的に使用される。

艦船にも使用できるが、きわめて不正確であるために、小さな攻撃目標にたいしては良好な結果はえられない。

使用されているタイプは、口径一三インチ(三三〇・二ミリ)、一〇インチ(二五四ミリ)、八インチ(二〇三・二ミリ)、五・三/四インチ(一四六・〇五ミリ)、四・二/三インチ(一一八・五ミリ)の各級である」

兵器専門家で構成された「兵器選択委員会」もまた、一八六〇年代に一三インチ級の迫撃砲を沿岸防備用に採用するかどうかを決定するために実験した結果、迫撃砲についてつぎのように結論している。

「迫撃砲の有効性にはあまり期待はかけられない……射撃はきわめて不正確であり、そのために二〇〇メートルという比較的短い射程における目標の攻撃にすら、信頼がおけないほどである」

しかし、二十世紀の半ば頃には、迫撃砲ほど相手側から恐れられ、嫌われた兵器は、ほかになかったのである。

この全く重要視されなかった二種類の兵器が、どうして歩兵部隊の装備のなかでもっとも有効にして、おそるべき武器となったのか、どうしてその日陰者的位置から一躍花形的存在にまでのしあがったのか、その経緯について物語るのが、本書の目的である。

2 古く十五世紀には出現 top

二十世紀以前の手榴弾については、ごくかいつまんで述べるだけでことたりるであろう。

この名前は、スペイン語の「グラナダ」つまり「ザクロの実」に由来する。

初期の手榴弾がザクロの実に似ていたからである。

連続漫画あるいは風刺漫画などで、スパイやアナキストが爆弾を投げようとしている図をごらんになったことがあるだろうか?

くびれた部分からたれ下がった導線がパチパチ燃えている、その黒くて丸い物体が初期の手榴弾なのである。

粘土製のもの、その後の真鍮(しんちゅう)製のもの、あるいは鋳造された鉄製のもの――これら火薬をつめた投擲物は簡便であり、かなり効果的であった。

一八八七年の『弾薬白書』にあるとおり、手榴弾は主として、要塞の門に殺到しようとしている、あるいは、防壁をのりこえるためにハシゴかなにかをたてかけようとしている、敵の襲撃隊のまっただ中へ投げる目的に使用された。

いちばん古い手榴弾は十五世紀にあらわれており、十七世紀ごろにはこの威力がきわめて高く評価されて、各歩兵連隊には“擲弾兵(ていだんへい)”からなる特殊中隊が一個配置され、その連隊をかためていたのである。

当然、この擲弾兵たちの任務は、これらの危険きわまりない兵器を携行し、投擲(とうてき)することであった。

十五世紀から二十世紀にいたるまで、兵卒があまりいい気持ちで手榴弾を見ていなかったことは、ほぼ間違いない。

これは二十一世紀にはいっても、おそらく同じことであろう。

3 擲弾(ていだん)兵はエリート? top

手榴弾はすこぶる危険なシロモノである。

その理由は本書でしだいにときあかされていくはずだが、手榴弾というのは、おうおうにしてひどく気まぐれであり、ちょっとさわっただけで、あるいは操作を誤ったりすると、たいてい致命的な結果をもたらすのである。

だが、擲弾兵中隊はやがて、その連隊の中でエリート的位置をしめるようになり、先導的中隊とみなされて、パレードにあっては誇りたかき存在となった。

結局、こうした中隊が、とくにフランスとプロシアにおいては大隊規模に編成され、これが近衛歩兵連隊を誕生させるきっかけとなった。

近衛歩兵連隊は、現在でも何ヵ国かに残っているが、その中でもおそらく、イギリス近衛歩兵連隊はもっとも有名であろう。

彼らのバッジは、導火線の燃える十七世紀の手榴弾をそのまま図案化したものである。

一九一五年、イギリス陸軍の歩兵連隊に所属する、手榴弾を装備した兵員は再び“擲弾兵(ていだんへい)”とよばれるべきであると提案され、強固な反対をうけた。

これは連隊全体の誇りを傷つけるものと考えられたことを間接的に物語るもので、興味ぶかい。

すなわち、イギリス近衛歩兵連隊がこの提案につよく抗議し、問題は当時の国王ジョージ五世にまで上程されたのである。

そして、一九一六年三月、その結論が陸軍の命令として発表された。

「手榴弾の投擲任務につく兵員、あるいはその訓練をうける兵員に“擲弾兵”との呼称は適用しないものとする。

これらの兵員は今後、“爆弾投擲手”と呼称されよう」

十九世紀のなかばには、手榴弾は事実上、過去の遺物であった。

一八五〇年ごろには、イギリス陸軍の歩兵連隊から擲弾兵中隊は姿を消していたし、ヨーロッパ各国の陸軍もこれにならっていた。

4 最初の近代戦、日露戦争 top

やがて、一九〇四年(明治三十七年)に日露戦争が勃発した。

最初のうち、これは機動戦になるものと予想され、確かに一部ではそのとおりであった。

しかし、ロシアはひどく間が抜けていたとでもいおうか、旅順港の要塞に大軍の兵を駐屯させたのである。

そして、日本軍のいつはてるともしれない包囲が開始された。

日露戦争は、最初の“近代戦”という意味で、とくに興味ぶかい戦いであった。

それまでの戦争につきものだった、芝居がかったものはいっさい廃止されていた。

派手な制服を着ることもなければ、たがいに隊列をびっしりしいてむかいあい、丁重にあいさつをかわしてから戦いの火ぶたをきるというようなこともなかった。

夏のおわりには、いったん停戦して冬ごもりのために兵舎へ引き払うこともなかったし、のんびりした行進や、“まわれ右、前へ進め”も行われなかった。

この戦争ではじめて、速射砲が本格的に使用されることとなった。

敵の目をあざむくためのくすんだ茶色の制服、機関銃、戦術用装備としてのつるはしやシャベル、そして手榴弾なども同様である。

この手榴弾の思いつきを復活させたのがだれであるか定かではないが、とにかく旅順港の要塞をとりまく塹壕の中でヒマをもてあましていた刷新的な、名もない一兵士がある日、空の石製のビンを取上げ、これに火薬をつめて口から安全導火線をさしこんで、コルクでとめたのである。

彼はしばらくのあいだ、この手づくりの武器をほれぼれとながめていたが、やがて導火線に点火し、敵の塹壕めがけて投擲した。

この、ちょっとした気晴らしが、まんまと図にあたったのである。

この武器にはそれなりの利点があった。腕をひとふりするだけで、きわめて満足のゆく爆発をおこすことができ、何人かの敵のドギモをぬくことも可能であった。

しかも、これを投げるのに塹壕(ざんごう=身を隠す溝)のふちから頭をのぞかせる必要がない。

従って、あわてた敵が撃ってくる弾丸を浴びずにすむわけである。

(旅順港の要塞(日露戦争時)の外側に構築された塹壕のひとつが“三〇分間の塹壕”とよばれたのにはちゃんとした理由があった。

狙撃や手榴弾攻撃にあい、死を目の前にして兵士が耐えられるのは、せいぜい三〇分どまりであるといわれた。

そして、約一〇年のち(第一次大戦の勃発をさす)には、塹壕の兵士が長時間もちこたえていられるような重要な発見が、なされることになったのである)

5 粗製手榴弾と観戦武官 top

まもなく、日本軍、ロシア軍ともに、こうした手製の手榴弾を採用した。

日本陸軍は、これを工場生産によっていま少し安全なものに改良し、本格的な武器として使用すべきであると決定した。

しかし、工場生産されたものは、鋳型でとった鉄製の管に爆薬をつめ、導火線がつきだしているといった程度のもので、手製の手榴弾とくらべてほとんど改良らしい改良はほどこされていなかった。

ただ、ガラスビンや土器製のビン、あるいは肉の缶詰の空缶などより、この鉄の弾体が爆発した際の破片は、大きな効果をもたらした。

ロシア陸軍側は、補給体制が不備なのと、本国と距離的にはなれていたのがわざわいして、量産型の開発こそ行われなかったが、包囲された要塞内で、間に合わせにいくつかの型の手榴弾を製作した。

そして、それ以後の戦闘は、これらの粗製で手軽な武器を駆使した、はなばなしい白兵戦が展開されたのである。

日露戦争はまた、大勢の“観戦武官”が日露の双方に派遣されることをゆるされた点でも特異だった。

いわば、この戦争は剣闘士の対決を思わせるものがあった。

イギリス、ドイツ、フランス、そしてアメリカの各陸軍が将校たちを派遣したのである。

これらの観戦武官は、紛争にくわわることをゆるされず、ただ戦況をつぶさに観察することだけが任務だった。

その中立性は、両軍によってきびしく監視されたのである。

彼らは、むしろ狩猟のルールにのっとっているようなかっこうで、たいしたさしさわりもなく、この華々しい戦争の模様をちくいち見まもった。

これらの観戦武官たちは、日露戦争の様々な技術的および戦術的局面を、定期的にそれぞれの政府に報告した。

そして、彼らの見解や勧告が取上げられる場合もあった。

ドイツはとくに、機関銃の取扱いと採用に食指をうごかし、イギリス、アメリカ陸軍は、野砲の運用にきわめて重要性をおいたようである。

さらに、イギリス軍が注目したのは、再び手榴弾が登場したことであった。

彼らは、この武器の開発を考慮しはじめた。

6 小銃擲弾(ていだん)の登場 top

一方、物情騒然たる満州は、必然的に発明家の関心をひきつけていた。

そのもっとも初期にあらわれたのが、ベルギー人のM・ピーダスンという人物で、彼は一九〇五年に小銃発射による擲弾の特許を取得した。

彼の案は、どうやら失敗におわったようだが、その頃彼よりもはるかに機略縦横の人物が登場しようとしていた。

マーチン・ヘイルはイギリス人の発明家で、爆発物業界と関係をもっていた。

彼は、イギリスでもかなり重要な会社のひとつとしてかぞえられている、ケント州フェイバーシャムのコットン・パウダー会社を手にいれることに成功した。

そして、自分の設計による武器を製作し、ロンドンに駐在する各国大使館の陸軍武官に売りこみをはじめたのである。

一九〇八年、各種兵器の実演公開実験がもよおされ、ここにヘイルの手榴弾および小銃擲弾があらわれた。

目標への到達手段がことなっているだけで、どちらも設計は基本的に同じであった。

簡単な真鍮(しんちゅう)の筒であり、一二二グラムの“トナイト”が充填されていた。

この“トナイト”は、コットン・パウダー社が独自に開発した火薬で、基本的には綿火薬と硝酸塩の混合物である。

充填したトナイトの中には、かなりおもい撃針を取付けた筒が中央にあり、撃針はバネじかけで雷管(起爆薬)にふれないようになっている。

さらに、筒の周囲には切れこみのはいった鋳鉄の環がかぶせてあり、トナイトの爆発によりこの環が砕けとび、多数の破片となる。

慣性作動の撃発方式によるものであるために、手榴弾は弾頭から目標に弾着することが必要条件であった。

そうすれば撃針が安全バネの力に打ち勝って前方へはね、撃針の先端が雷管につっこんで炸薬に点火する。

これに必要な姿勢をえるために、手榴弾の尾部にヒモが取付けられた。

投擲(とうてき)されると、このヒモが曳き綱の役目をはたして、手榴弾は弾頭から目標に到達する。 |

一九〇八年にヘイルが発明した小銃擲弾。鋳鉄の破片環と、小銃の銃口に挿入するほそい鋼鉄の桿(かん=レバー)がみとめられる |

7 わが道をいくイギリス陸軍 top

小銃発射型は、より遠方の目標攻撃に使用されるが、この場合、弾体の尾部にほそい鋼鉄の桿(かん=レバー)が取付けられた。

これを小銃の銃口に挿入する。発射には特殊な空包が使用される。

発射は一般的な肩撃ち式によるか、あるいはこちらのほうが賢明かもしれないが、床尾を地面につけ、約四五度の角度にかまえて引き金をひく。

空包から射出したガスの衝撃で、擲弾は約三〇〇メートルとぶ。弾体尾部の桿(かん)は姿勢安定の役目をはたし、弾体は確実に弾頭から目標に到達する。

これら二種類の武器は高く評価され、まもなくスペイン政府が大量に調達し、一九〇九〜一〇年にかけて、モロッコでの紛争に使用された。ドイツ陸軍もまた、一九〇九年にテスト用として若干数を発注した。

しかし、イギリス陸軍はわが道をいくことにし、みずからの設計になる手榴弾を開発したのだった。

当時たいていの国の陸軍の設計者たちは、原則として、政府の施設で実用可能な代替兵器を開発することができれば、“民間開発型”を採用すべきでない、という立場におかれていた。

とにかく、イギリス陸軍はこの原則のおかげで、それまでにもいくつか、かんばしくない兵器を造り出すというにがい経験をなめている。

なぜなら、設計上で利点となるべき特徴はたいてい、特許にしばられていて使用できなかったからだ。

この特許にふれないために、従って特許料を支払わずにすませるために、また、似たような面倒をさけるために、いく種類かの珍奇で、驚嘆にあたいする兵器があちこちの戦場に姿をあらわした。

しかし、そのほとんどは全くといってよいほど使いものにならなかった。

しかも、特許のあるなしにかかわらず、つぎつぎにその時点でもっとも有効な兵器が出現して、それまでのものはすべておそかれはやかれ、戦場から消えていった。

従って、ヘイルの手榴弾および小銃擲弾が、ウーリッジ造兵廠兵器研究実験所で、数ヵ月にわたって開発されていた新型のおかげで、影がうすくなる時が来たのも、さしておどろくにはあたらない。

8 ヘイルの特許を逆に応用 top

ヘイルが特許をとっていた設計の基本的な特徴は、慣性撃鉄のメカニズムであった。

イギリス陸軍の設計者たちは、この作動方式を逆にしてヘイルの特許にふれることをさけ、思いつくかぎりでもっとも基本的、かつ簡単な設計を考えだしたのである。

弾体はヘイルのものと同じで、つまり破砕式の鉄環をかぶせた真鍮の筒であるが、頭部は平らで、その中央部にあさい穴がくりぬかれて、その中へ標準の地雷用雷管が充填された。

そして、平らな頭部の上に、大きな撃針をしっかり固定したキャップがかぶせられたのである。

この金属キャップの側面には溝がほってあり、この溝が弾体上の突起部にかみあわせられるようになっている。

従って、キャップは雷管を挿入するためひねってひっぱると、とりはずすことができ、またもとへもどし、弾体の突起部にかみ合わせる。

こうして、キャップはひとりでにはずれることもないし、また、撃針を雷管のほうへ押しさげることもなくなる。

投擲する際には、キャップをひねってキャップのふたすじのたて方向の溝を弾体の突起部に対向するようにならべる。キャップに圧力がかかると、キャップは押しさげられ、撃針が雷管に衝撃をあたえて、手榴弾を爆発させる。

ヘイルの設計の場合と同じように、この手榴弾もまた、弾頭から目標に到達することが、必要条件であった。

つまり、キャップが押しさげられなければならないからである。

これを確実にするために、一六インチ(約四〇・六四センチ)の金属の柄が弾体尾部に取付けられた。

これは投擲する際の柄にも使えたし、また飛行の姿勢安定の役目もはたした。

この手榴弾には、最終的に二つの改良が行われた。

そのひとつは、兵士がベルトにぴっかけて携行できるように、弾体の筒に真鍮のカギを取付けたことである。

第二には、ふとしたはずみでキャップが移動して、作動状態におちいる場合を考慮し、安全度をますために、キャップと撃針をとおした大きな安全ピンを採用したことである。

この四分の一ポンド(一一三・五グラム)のリタイト(ピクリン酸を主成分とする高性能爆薬)を充填したM1型手榴弾(Mはマークの略)――のちに1号手榴弾と改名――は、一九〇八年六月に正式に導入され、まもなくイギリス軍の装備のひとつとして制式採用された。

9 実証された英陸軍の頑固さ top

しかし、ヘイルの小銃擲弾に関するかぎり、答はいぜんとして否定的であった。

陸軍は、現用の小銃からこうした擲弾を連続発射することが、結果的にふつうの弾丸発射の精度をそこなうのではないか、と考えたのである。

すなわち、ガスが擲弾尾部の桿にぶちあたり、これだけの重量のものを射出しようとするときにおこる、急激なガスの阻止および銃身内に生ずる高圧の最高値は、かならず銃身を膨張させるであろうと断定された。

これにたいして、コットン・パウダー社は、その種の問題はいっさいおこらないだろうと主張し、実演公開実験の際、擲弾発射に使用した多数の小銃をもちだした。

いずれも、障害をおこした痕跡を、いっさいとどめていなかった。

しかし、陸軍は断固、これに耳をかさなかった。

結局、彼らの頑固さの正しかったことが実証されたのである。

演習の射場での理想的な条件のもとでなら、一〇〇発や二〇〇発の擲弾発射には小銃は十分にもちこたえられるかもしれない。

しかし、塹壕戦といった理想とはほどとおい条件のもとで、数百発を発射するような場合、射手が、擲弾の桿に付着した土や砂がどれだけ銃身内にはいりこんでいるかなどに、とくに気をつかってはいられないようなときは、そうはいかない。

はじめから、毛色のちがった馬を比較するようなものであった。

10 さわらぬ神のM1型 top

一九一四年に第一次大戦が勃発したとき、すぐには手榴弾はほとんど採用されなかった。

開戦の初期段階は流動的で、手榴弾の使用にあまり適していなかったからだ。

しかし、エーヌ(フランス北東部の川)の戦いののち、塹壕戦が展開されるようになり、手榴弾の復活が真剣に考慮されようとしていた。

最初の動きは、まずイギリスの手榴弾M1型が廃止されたことであった。

これは、致命的な欠陥をさらけだしたのである。

つまり、M1型は平地で、あるいはかなり広いあき地の掩蔽物のうしろから投擲するものとして設計されたのであり、せまい塹壕での使用には、むいていなかった。

ある不運な一兵士が、この手榴弾を塹壕から投擲しようとして、安全ピンをぬいた。

キャップを移動させ、柄をにぎっていよいよ投げようとしてふりかぶったとき、弾頭が塹壕のうしろの壁にあたったのである。

手榴弾はたちまち爆発して、彼自身をふっとばし、いあわせた同志たちまで道連れにしてしまうという、悲惨な結果をまねいたのだ。

これは、こうした事故のほんの一例にすぎないが、やがて兵士たちのあいだに、M1型手榴弾については、“さわらぬ神にたたりなし”とのうわさがひろがっていった。

その頃から、イギリスの手榴弾活動はすっかりにぶり、迅速な設計改良の必要にせまられた。

柄は八・五インチ(二一・六センチ)とみじかくされ、一本の吹流しは四本にふやされた。

この手榴弾が1号M2型となったわけだが、兵士たちの手元にとどくまでには、かなりの時間を要した。

11 二種類の摩擦点火方式 top

そのあいだに、様々の型の手製の手榴弾が使用されていった。

ふつう、ジャムや肉缶詰の空き缶に黒色火薬、あるいは入手しうるかぎりのいろいろな爆薬をつめ、二・五〜五センチの安全導火線を取付けたものであった。

つまりは、旅順港の再現というわけである。

このほか、わずかだが、ひとにぎりの石や金属片をつめてほんの少しだけ殺傷力をつよめた手榴弾も造られた。

この基本的なアイデアはやがて、陸軍から正式に交付されることになった手榴弾、すなわち王立研究所の摩擦点火手榴弾に導入されたのである。

これには軽量型と重量型の二種の型があった。

軽量型は、缶にTNT(トリニトロトルエン)をつめた簡単なもので、重量型のほうは、中心部がTNTで、その周囲に金属片がつめられていた。

これらは表面を黄色にぬっていたので、一般的には“レモン”手榴弾として知られていた。

これに採用された摩擦点火装置は、その後おおくの手榴弾の設計にひろく応用されるようになった。

摩擦点火装置とは、原理的にふつうのマッチと似たようなものである。

熱に敏感な化合物を、表面のザラザラしたものでこすって発火させる。

この手榴弾の点火装置は、表面がサラサラの金属棒を塩素酸塩混合物にうめこんだものであった。

投擲される際に、投擲手がヒモをひくと、これに連結した金属棒の位置が急激にずれるわけである。

これで、混合物を発火させるだけの十分な摩擦がひきおこされる。

ついで短い安全導火線に点火され、これが燃えつきると、最後に炸薬を起爆する。

いまひとつの点火装置の形式は、時限信管の末端に塩素酸塩混合物の小さな球塊を取付けたものである。

投擲手は、ちょっとした長さのツメヤスリ(マッチ箱の、マッチをするザラザラした表面と同じようなもの)を所持している。

彼は、手榴弾を投擲するまえに、これで塩素酸塩の球塊をこすって発火させるのである。

これまでのところ、設計上の問題をわずかに述べただけにすぎないが、それでも、すでに二つの基本的な特徴が明らかになった。

ひとつは、手榴弾は着発信管か、あるいは時限信管のいずれかを備えているということである。

第二に、手榴弾は、うすい弾殼につつまれた、殺傷半径の小さい爆発物であるか、あるいはもっと広範囲にわたって、いま少し殺傷力をますために、分厚い弾殼におおわれた、ないしはある種の破砕性(たとえば、切れこみなどをいれること)をもたせた武器であるということだ。

12 攻撃型と防御型の分類 top

爆風手榴弾と破片手榴弾との区別は、やがて“攻撃型”武器、“防御型”武器として考えられ、分類されるようになった。

攻撃型手榴弾は弾殼がうすく、むろん攻撃をしかけることを目的として使用する。

つまり、兵士は自分の身をまもる掩蔽物をさがし求めているヒマがない。

従って、彼は自分が投擲する距離よりも殺傷半径の小さい手榴弾を使用しなくてはならない(自分もまきぞえをくうということ)。

一方、防御型手榴弾は弾殼の分厚い破砕性のもので、一般に自分の身をまもる掩蔽物をすでに確保している兵士が使用する。彼は手榴弾を投擲して、身をひそませればよいわけだ。

従って、投擲距離より殺傷半径が大きかったとしても、彼は安全でいられるだろう。

時限信管を採用するか、あるいは着発信管型を採用するかも、同じように基本的な問題である。

着発信管のアイデアは魅力的である。

この手榴弾は、目標に到達した瞬間に爆発する。

これにひきかえ、時限信管型は、ときとして爆発しないうちに敵に拾い上げられ、反対に投げ返される危険性がある。

とはいえ、前者にも欠点はあった。

その主なものは、投擲手が誤って手榴弾をおとしたり、投げそこなったり、投擲しようとする動作で自分の身体にぶつけたりすると、その衝撃で手榴弾の爆発する可能性が十分にあるということだ。

投擲手は、みずからのミスで死に、仲間の兵士たちまで道連れにしかねないのである。

13 好まれた時限信管方式 top

のちに、手榴弾の着発信管は、安全性を確保するある種の特性が組みこまれたために、非常にながいものとなった。

この特性により、手榴弾が投擲手の手をはなれて一定の距離をとぶまで、信管は作動状態にはいらない。

しかし、こうした複雑な構造は、むしろ着発信管本来の簡便さをそこなうことになった。

そもそも、簡便であることが着発信管の主たる魅力であったのだから……。

いまひとつの欠点は、これら初期の設計のものにみられたのであるが、手榴弾がその弾着角度にかかわりなく爆発するように、信管配置をする必要があったことだ。

もし、これが達成できないとなれば、今度は、信管が作動するのに好ましい姿勢で常に目標に到着するよう、手榴弾を設計しなければならなかった。

第一次大戦中、着発信管にはこのような難点がつきまとっていたために、手榴弾としては時限信管のものを採用するのが、一般的な傾向になっていた。

もっとも、小銃擲弾はしばしば、ヘイルの慣性撃鉄のものをそのまま採用していた。

弾頭から弾着させるように擲弾を調整するのが、わりと容易であったからだ。

時限信管の手榴弾で、爆発するまでにとられた延期時間は、一般的に五秒である。

これだけの時開かあれば、訓練された投擲手が最長距離の場合でも、投擲するのに十分であったし、その上、敵に拾い上げられて、投げ返されるほどの余分な時間をのこさずにすんだ。

14 妙案のヘアブラシ型 top

ドイツ側でも設計者たちは、イギリスのこうした手榴弾および小銃擲弾に対抗する武器を造り出すのにおくれをとってはいなかった。

まえにも述べたとおり、ドイツはヘイルの手榴弾および小銃擲弾を評価用にいくらか調達していたが、国産手榴弾のほうは、満足なものにまで完成させるにはいたらなかった。

しかし、ドイツ製の1913型小銃擲弾は本質的にヘイルの型を踏襲していた。

そして、切れこみのはいった破片環をやめて、鋸歯(きょし)状に鋳型でとった鉄製の弾体に改良したのである。

ドイツ陸軍にはじめて導人された手榴弾は、鋳鉄の球形のもので、破砕して殺傷力を高めるために表面に切れこみがはいり、頭部に簡単な摩擦点火装置がついていた。

しかし、まもなくもう少し投擲しやすい手榴弾、すなわち“ヘアブラシ”手榴弾を導入した。

理由はさだかでないが、おそらく製造しやすかったのであろう。 |

1915年のイギリスの“ヘアブラシ”手榴弾。

イギリス、ドイツ、フランスが採用した数多い同類設計のひとつである。

|

このヘアブラシ型手榴弾は、一九一五年のヨーロッパ戦線における三度の戦闘で、好んで使用された。

これはもともとフランスが手製として造り出した武器で、やがて、設計面でもう少し改良をくわえて、イギリスとドイツで採用された。

イギリス型の制式名称は12号手榴弾であったが、常に“ヘアブラシ”と呼ばれていた。

基本的に設計が木片で、その形が婦人の使用するヘアブラシの握りと背の部分によく似ていた。

ニックネームの由来はここにある。

この木片の幅のひろい部分、つまりブラシの毛がついている部分に、爆薬と金属片をつめたブリキの缶を釘か鉄線で取付けた。

例によって摩擦式の簡単な点火装置が柄にそって走っている、ただそれだけのものであった。

柄のおかげで投擲しやすく、それにかなりの量の爆薬を充填することができた。

イギリス型は、全重量が約一五八八グラムで、四五四グラムのアンモナル(アルミニウム粉末と硝酸アンモニアからなる強力爆薬)が充填されていた。

缶の頂部には鋸歯状鋳鉄の厚板が取付けてあり、これが破片となって飛び散るのである。

イギリスとフランスに関するかぎり、このヘアブラシ型は手榴弾開発の途上における、たんなる一過程で、もっとよい手榴弾があらわれるまでの間に合わせにすぎなかった。

しかし、ドイツは手榴弾に柄をつけるアイデアが気にいったようである。

そして、このヘアブラシ型から、事実上、ドイツのトレード・マークとなった手榴弾、つまり柄つき手榴弾を開発したのである。

最初の型は、後続のものとはいくぶん異なっていた。

柄は中空になっていず、頂部がキノコのかさをたいらにしたような形をしていた。

この上に、直径三インチ(約七・六二センチ)のブリキ缶が釘でとめられていた。

さらに、このブリキ缶には直径二インチ(約五・○八センチ)の、爆薬をつめた缶が内装され、この両者の環状のすき間に金属片がつめこまれた。

いわゆるキノコのかさには穴があいていて、そこから内側の缶に起爆部が挿入されている。 |

ドイツ兵が使用中の柄つき手榴弾および卵形手榴弾。

補給役は伝令犬がつとめている

|

この起爆部の末端に、ケースにおさまった撃発雷管つきの信管が柄(え)のほうへのびており、柄には簡単な撃針とスプリングが取付けてある。

撃針は、スプリングが作動しないように、安全ピンでとめられている。

投擲手の行うべきことは、このピンを引きぬき、スプリングによって撃針がキャップにたたきつけられ、信管に点火させ、そこで、投擲手は手榴弾を投げるのである。

簡単な手榴弾のようだが、すみやかな生産に間に合うほどではなかった。

そこで、出現したのがシュティール・ハント・グラナーテ(柄つき手榴弾)である。

これは爆薬をつめた缶の下に、中空の木製の柄がついている。

起爆薬、信管および摩擦点火装置は、缶の底部に取付けてある。

この点火装置用の引きヒモが柄の内部をとおって下へおりており、末端部を輪にして、これを紙テープで柄の外側に貼付てある。

投擲手は、この紙テープをはがして引きヒモの輪に指をつっこみ、ひと引きして投げればよい。

あるいは、傾斜がひどくけわしいところでは、手のひらまたは手首にこの輪をからませて、そのまま投擲すれば、引きヒモが自然に引っぱられて手榴弾は手元からとんでいく。

15 “黒い悪魔”のミルス手榴弾 top

ドイツがこの古めかしい手榴弾を使用しにいるあいだに、イギリスの発明家は、新型手榴弾の設計作業をすすめていた。

これがミルス手榴弾で、すぐにイギリス陸軍の制式兵器の一品目として採用されることになった。

筆者は、ある教官からこの手榴弾について“黒い悪魔のようなミルス”ときかされたことがある。

導入されたミルス手榴弾には、五つの型があった。最初の型は、バーミンガムのW・ミルスが一九一五年九月十六日に特許をとったものである。

弾体は、鋸歯状鋳鉄で、中央に穴がくりぬかれており、この中に撃針を取巻くようにしてスプリングが挿入されている。

このスプリングが弾頭部の切れこみで連結され湾曲桿(レバー)によって引きあげられている。

レバーは、断面がU字形である。

この鋳鉄手榴弾の頭部ちかくにある二ヵ所の突起部と、そのあいだにはさまれたレバーの二つの穴に、安全ピンがつきさしてある。

こうして、レバーはしっかりと固定されており、スプリングが撃針を打ちおろすのを制している。

手榴弾の底部には、取り外し可能のプラグがあり、手榴弾を開いて、撃発雷管、信管、起爆薬を手榴弾の中へ挿入することができる。

撃発雷管と信管は、中央の筒に、つまり撃針の下へはめこまれ、起爆薬は、そのとなりの二つめの筒に挿入される。

爆薬ととなりあわせの位置に配されるわけである。

撃発雷管がネジどめされると、レバーを弾体に押しつけるようにして手榴弾を握り、安全ピンを引きぬく。

手榴弾は握ったままでいるかぎり、全く安全である。

投擲を中止しようとする場合には、安全ピンをもとどおりにさしこめばよい。

いったん投擲されると、撃針を取巻くスプリングの圧力によってレバーをはねとばし、撃針は撃発雷管にたたきつけられる。

撃発雷管は信管を点火させ、最後に信管が起爆薬を発火させる。

レバーがはねとんで五秒後、手榴弾は爆発する。

ミルス手榴弾は、すぐに好評をもって採用された。

大きさ、重量ともに手ごろであり、遠くへ、しかも正確に投げることができた。

信頼性も高く、当時の事情からみて、きわめて安全な兵器であった。 |

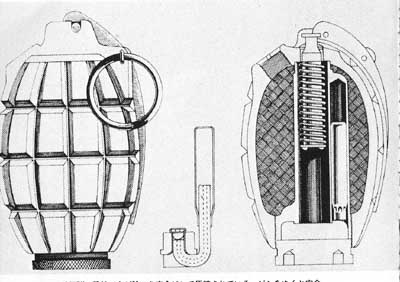

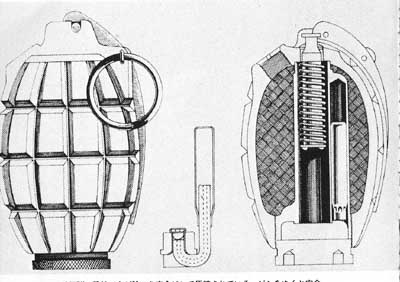

ミルス手榴弾:撃鉄バネが輪つき安全ピンで圧縮されている。

ピンをぬくと安全桿がはねとび、撃鉄が底部の雷管を打つ。

そして、雷管は信管を点火させ、つづいて炸薬の

アンモナル・アマトール10/20あるいはアルマトールを起爆させる

1914-15年、東部戦線で、弾頭部に切れ込みの入った

柄つき手榴弾を投擲(とうてき)中のオーストリア兵

|

16 特許認可前に制式採用 top

このオリジナルなミルスの設計から、若干の改良をほどこしたものがいくつか造られた。

主として、大量生産を簡素化するためである。

ミルス手榴弾は、一九一五年五月、制式名称を5号手榴弾として採用された。

じっさいに特許がとられる四ヵ月前のことである。

これは、戦争が続けられている場合、すばらしいアイデアが正式に認可をうけるのももどかしく実用化されてしまうことを、如実にしめす好例といえるだろう。

この型は、つぎのような点ではっきりと見わけがつく。

弾体の安全ピン用の小さな突起部、撃針の全周のまるい切れこみ、断面がU字形のレバー、そして、通常の真鍮製の平らな底部プラグ、などである。

やがて、これもモデルチェンジされることになったが、再び、大量生産の簡便さをはかることが主な目的であった。

弾体の、安全ピン用のやや大きめな突起部、ひらたい、湾曲した鋼鉄のレバー、片側だけにあるレバー取付け用の角形の切れこみがついた撃針、小銃発射用の桿をネジこむために、中央部にネジを切ってある六角形の底部プラグ、などがかわった点である。

こうしてモデルチェンジした型は、一九二八年おそくに、23号手榴弾あるいは小銃擲弾として交付された。

最終的には、内部構造の組立方式が若干変更され、コップ型発射装置用(これについては後述)として、底部プラグにはギザギザのふちがつけられ、ネジ部がもうけられた。

これは、一九一八年六月に、36号手榴弾あるいは小銃擲弾となった。

くわえて、一九一八年にはまた、この23号と36号は、メソポタミア地方で使用する際に、新種の炸薬と、特種防水および密閉式の採用により改良された。

それ以後、これらは23M、36Mと呼称されるようになった。

第一次大戦後は、36号と36Mだけが残存し、一九三二年には36号は廃止され、36Mのみが、それ以来四十数年間にわたって、制式手榴弾として生き続けることとなった。

しかし、これを36Mとよぶ人間はごくわずかしかいないし、この“M”がなにをあらわしているか知る者は、もっとわずかしかいなかった。

top

**************************************** |