|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

7 高精度、長射程を目指して

|

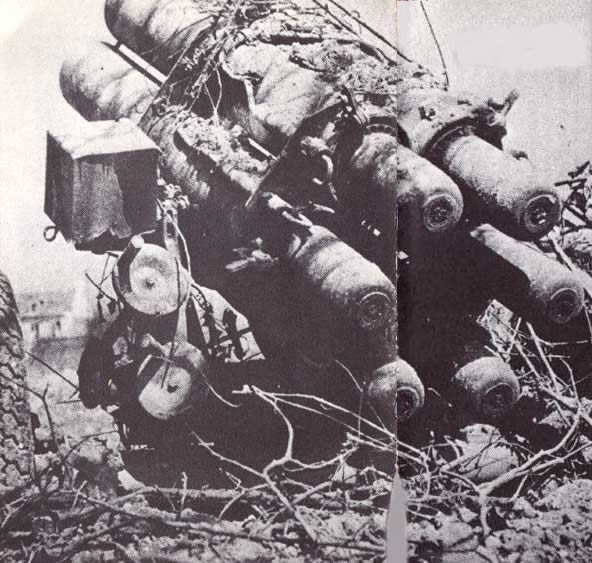

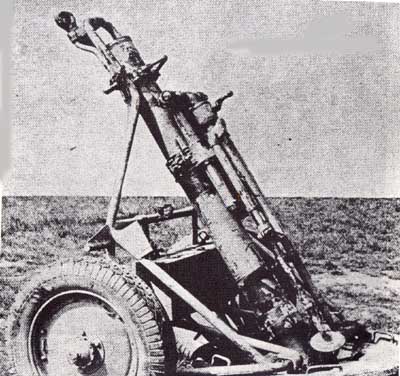

1944年、連合軍のノルマンジー侵攻によって捕獲された発射準備のととのっている発煙迫撃砲

|

一九三九年に第二次世界大戦が勃発したとき、主要国の迫撃砲の配備は、程度の差こそあれ似たりよったりであった。

1 英独の迫撃砲戦力 top

イギリスは、歩兵小隊用兵器として、口径二インチ砲――射程約四六〇メートル、弾重約一キロ――を保有し、中隊支援迫撃砲として、三インチ砲――射程約一五〇〇メートル、弾重約四・五キローを保有した。

四・二インチ迫撃砲――射程約三七〇〇メートル、弾重九キロ――は、この時点ではまだ開発中であった。

ドイツ陸軍は、戦術的にイギリスの二インチ迫撃砲に相当する、口径五センチの36型迫撃砲(グラナートベルファー)を保有し、弾重四五四グラム、射程五〇〇メートルである。イギリス型よりはるかに複雑で、重い兵器――イギリス型の約八・六キロにたいして一四キロ――だが、精度においてまさっていた。

中隊支援兵器は、口径八センチのグラナートベルファー34で、弾重約三・五キロ、射程二四〇〇メートルである。従って、イギリスの三インチ型より射程は長いが、弾重はかるい。

「煙幕兵部隊」は、口径一〇センチのネーペルベルファー35を保有し、使用する発煙弾の重量は、約七・七キロ、射程三〇〇〇メートルである。 |

南バーグソーで、3インチ迫撃砲を発射するイギリス突撃隊員。

ほとんど垂直に近い射角は、敵が極めて近くにいるものと思われる。

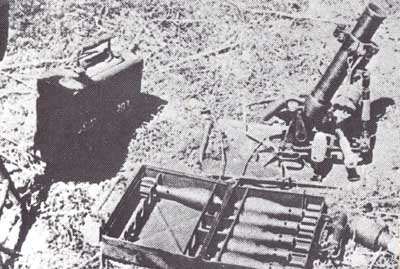

1940年オランダで捕獲された、ドイツ軍落下傘部隊の誌備の一部。

5センチ迫撃砲36と、2ポンド弾の弾薬箱

|

|

ニューギニアで3インチ迫撃砲を発射するオーストラリア兵

|

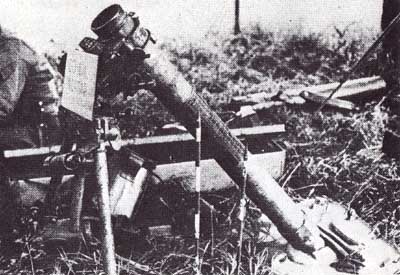

非常にコンパクトな5センチ迫撃砲36

頭をすくめて、迫撃砲36の引き金をひく迫撃砲分隊の兵士

|

2 イタリア軍はM35迫撃砲 top

イタリア陸軍は、口径四・五センチのM35迫撃砲を保有したが、三脚架で支える底板の上に搭載された、奇妙な外見の火砲で、砲手もこの底板上に位置するものであった。

この砲は後装式で、パンドルをひいて、砲身の下部を、砲身の上部からうしろに引きさげ、その結果できた開口部に弾丸を装填する。

砲尾部には、また、イギリス陸軍のコップ型擲弾(ていだん)発射器に採用されたのと同じ目的で、ガス漏孔(ろうこう)がもうけられていた。

この漏孔を閉じた場合、弾重四五四グラムの弾丸の射程は五五〇メートルで、開いた場合は三五〇メートルであった。

この両者の射程間で、漏孔の開閉と様々の射角との組み合わせにより、広範囲の射程選択が可能となる。

火砲の全備重量は約一四・五キロだが、性能のわりには、やや複雑な構造の迫撃砲であったようだ。 |

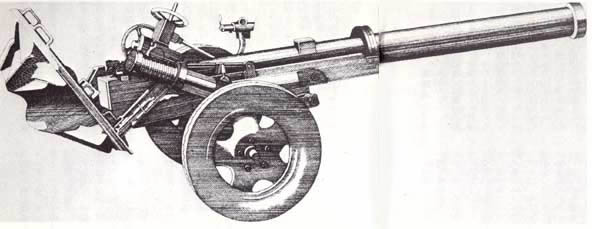

ドイツ軍の8センチ迫撃砲34

|

この四五ミリ“ブリッキシア”弾は、まえにも述べた騎銃擲弾発射器にも使用することができた。

イタリア陸軍の中隊支援迫撃砲は、どちらかといえば在来型の八一ミリのM35型で、アメリカの八一ミリ型とほとんど同じだが、どちらもエドガー・ブラーントの設計にもとづいたものであるから、さして驚くにはあたらない。

弾丸まで同じで、軽量級の約三・二キロ弾の射程は、およそ四〇五〇メートル、重量級の約六・八キロ弾の射程は、およそ一五〇〇メートルであった。

後者の弾丸は、アメリカ型にも見られる興味ぶかい特徴をひとつそなえていた。

すなわち、たたみこみ式尾翼である。弾体は長い円筒形で、尾翼は弾体尾部に全く閉じたかたちで取付けてあり、普通の場合のように円筒延長部の末端に張りだしたものではなかった。

その結果、飛行中の弾丸上の空気流は尾翼の上を通過してしまい、姿勢安定の効果をあまり発揮しなかった。

そこで、ブラーントは、翼の中央部で蝶つがい止めにし、弾丸の口径よりも小さくして落としこみ式で砲身にこめられるように、内側へたたみこんだ一対の尾翼を設計した。

|

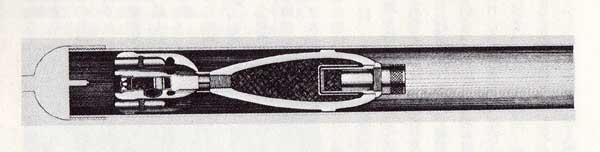

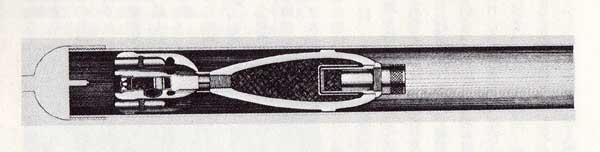

基本的な迫撃砲の断面図。

この兵器のタイプでは、撃針は固定式で、迫撃砲の筒、すなわち砲身に弾丸を落としこむことによって、

火管と撃針の接触が行われる。

この方式にかぎられた訳ではないが、一般的なものである。

この断面図は薬筒の機構も示しており、薬簡の周囲に増加薬包が取付けてある。

弾頭部に信管が取付けられており、そのすぐうしろに起爆薬、炸薬と続いている

|

3 すばらしいアイデアも逆効果 top

尾翼を閉じている鋲(びょう)は、発射によってもぎとられ、バネじかけで尾翼が開くようになっているが、砲腔を上昇中は砲腔内面で押さえられている。

ひとたび砲口をとびだすと、尾翼はいっぱいまで開き、こうして飛行中の姿勢が良好にたもたれる。

これは、たしかにすばらしいアイデアであった。

じつにブラーントの原理は当時の先端をいくものであった。

ちなみに、ペーネミュンデ研究所(ドイツ)が、弾道学的および空気力学的に尾翼安定弾の基本的な研究を開始したのは、第二次世界大戦のかなりのちになってからのことであった。

そのためにやっと、亜(あ)音速および遷(せん)音速における空気流にあっては、十分に張りだした尾翼をもたせることの意義が認識されはじめたのだった。

アイデアはよかったし、ブラーントはこのアイデアを導入するまでに何回となく実験をかさねていたけれども、製造された弾丸はうまく作動しなかった。

バネは貯蔵がながびくと、その弾性をうしなう傾向をもっており、従って、発射されても尾翼はちゃんと開かず、蝶つがい止めされた部分が空気流の中でバタバタ動き、弾丸の飛行にむしろマイナスの影響をおよぼした。

あるいは、発射薬の爆発でこのメカニズム全体がブチこわしとなり、所期の目的を全くはたさなかった。

イタリア兵は、ラテン人特有のあきらめのよさで肩をすくめながらも、この弾丸を使用しつづけたようだが、アメリカ陸軍は、大戦中に、在来型の尾翼取付け方式を採用した弾丸に切替た。

アメリカ陸軍の六〇ミリ迫撃砲は、すでに述べた二インチ型、あるいは五センチ型よりもじょうぶで、威力があった。

底板と二脚架を使用し、全備重量は約一九キロであった。

弾重は一三六〇グラム、射程一八〇〇メートルあまりで、かなりの性能をほこっていた。

八一ミリ型は、ついさきほど述べたとおり、イタリア型と同じであったが、発射薬がちがっていたために、性能の点でやや相違があった。

軽量級の弾重は三キロあまり、射程約三〇〇〇メートル、重量級の弾重は七・一キロあまり、射程一一六五メートルだった。

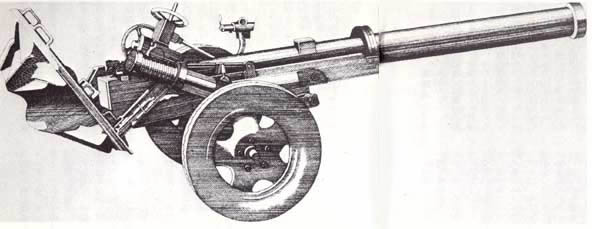

4 太ももを痛めた八九式擲弾発射器 top

日本陸軍は、満州および支那事変中に迫撃砲を重要視し、一九三九年ごろにはかなりの数を装備していた。

そして、もっとも軽量級の兵器は連合軍に手痛い被害をあたえたが、その制式名称を八九式擲弾発射器といった。

歩兵小隊の使用を目的とした、驚くほど小さな兵器であった。

弾丸は、標準の手榴弾で、弾頭部に着発信管、底部に発射薬が取付けられている。

発射器は、ネジをきった棒の上端に砲身を取付けたものである。

使用する砲身の長さ、すなわち、薬室容積および有効射程は、砲身をねじ棒にねじ下げてかえることができる。

いいかえれば、ねじ棒を砲身にねしこむことにより、擲弾の射程を短くすることになる。

この兵器は、常に四五度の射角で発射され、射程の変更は、もっぱら砲身の薬室容積をかえることで達成された。

最大射程は六五〇メートルたらずである。

ねじ棒の下端には、きわめて小さな駐鋤(ちゅうじょ=火器の発射時における後退をうけとめる装置)が取付けてあった。

簡単な湾曲した金属片であるが、これが卜ラブルのもとになった。

なんということなく、連合軍の兵士たちは、この火器に“Knee Motor”(膝撃ち迫撃砲)とあだ名をつけていた。

あるものは、通常これが小銃兵の膝にしばりつけられて携行されたからだという。

しかし、あだ名の由来にかふわりなく、そう呼ばれつづけた。

やがて、その理由は、湾曲した駐鋤にあると信じられはじめた。

その湾曲のしかたが、ちょうど人間の太ももにぴったりとおさまる程度のものであり、おそかれはやかれ、ある兵士が膝をついてこの駐鋤を太ももにあてがい、擲弾を発射する気になったのだろう。 |

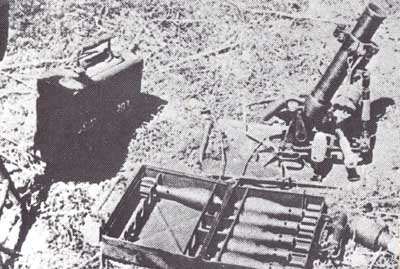

決してこのようにして射撃してはならない

日本製砲八九式50ミリ擲弾発射器:

“ニーモーター”〔膝撃ち迫撃砲〕という

間違った名前がつけられていたたにめ、

非常に多くの兵士の太ももが傷ついた

|

この兵器が、こういうあだ名をつけられる結果となるまでに、どれだけの兵士が太ももを傷つけたか、その人数をかぞえあげる労をとったものはまだいないが、相当数にのぼったにちがいない。

一九四四年おそくには、この擲弾発射器に関するあらゆる解説文に、大文字でつぎのような英文の注意書きがしてあった。

「本兵器は、けっして大腿部(だいかんぶ=太もも)にあてがって使用してはならない」

5 弾薬は下瀬火薬を使用 top

日本陸軍にはまた、二種類の五〇ミリ型があり、それぞれ特色をもっていた。

そのひとつは腔綫(こうせん)が切ってあり、これほどの小口径のものとしては、構造が不必要に複雑であったようだ。

弾丸は後部に凹みがあって、そこに発射薬が装填され、中央部に撃発雷管が配されている。

この部分の周囲にはいくつかの孔があり、柔かい銅製の弾帯でつつまれている。

弾丸は砲口から落としこむ方式で装填できるほどの直径であったが、発射薬の爆発による圧力が周囲の孔からもれて弾帯を膨張させ、腔綫にくいこませる。

もうひとつの型の九八式は、底板と二脚架にささえられており、ドイツの五〇ミリ型に類似していた。

しかし、弾薬のほうは、これまた独特のものであった。弾丸は簡単そのもので、うすい鋼鉄製の球形の缶に約二・三キロの下瀬火薬(注)、つまりピクリン酸をつめ、口径と同じ大きさの桿(かん)が取付けてある。

(注=下瀬雅允(しもせ・まさちか=一八五九〈安政六〉〜一九一一〈明治四十四〉年)が創製した強力爆薬。明治二十一年にフランスの化学者チュルパンが発明したメリニット(ピクリン酸の単体)により新火薬の試作に成功した。

日露戦争の際には、同火薬は一般弾丸、水雷の爆薬として初めて実戦に使用され、大きな効果をあげた)

桿に取付けた滑動環を調整して、砲身に挿入する桿の長さをセットし、これと、固定発射薬および四五度に固定した射角とで射程がコントロールされる。

最大射程は四〇〇メートルにすぎないが、この弾丸の、目標にあたえる効果は相当のものであった。

|

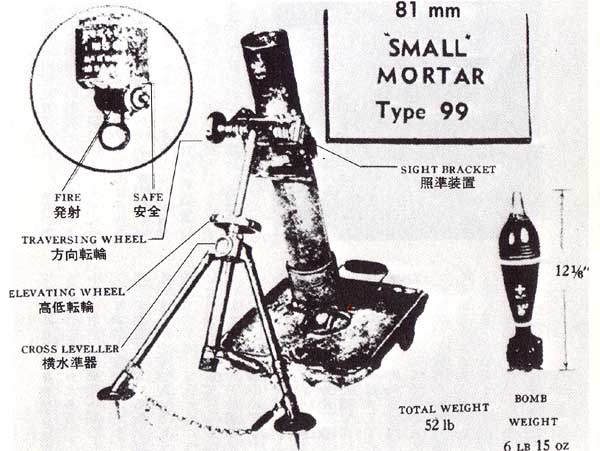

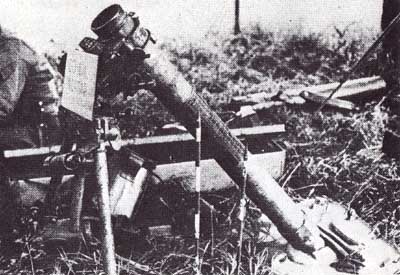

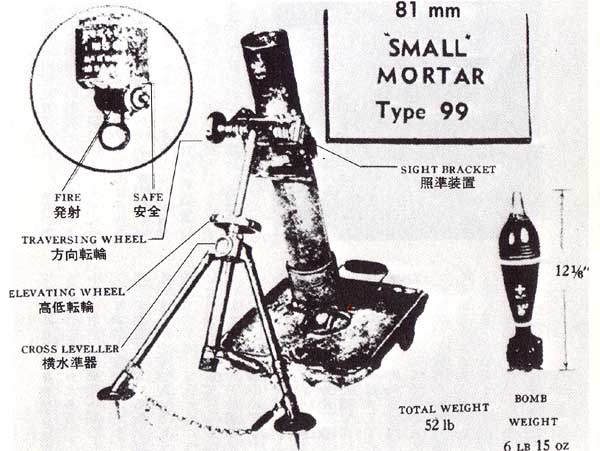

日本の在来型九九式81ミリ迫撃砲

|

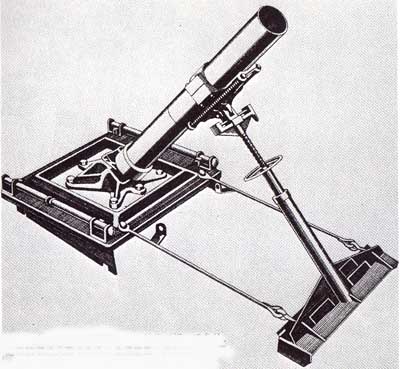

6 物足りないが有効な日本の迫撃砲 top

さて、そのつぎは口径七〇ミリの大正十一年式だが、この場合、砲身は頑丈な砲床にのせた旋回(せんかい)部に取付けてあり、砲身前部を単脚架(これも旋回部に取付けてある)がささえている。

射角は単脚架上端のらせん桿を上下に調節してセットされ、旋回は砲床上に固定されている旋回部の締め具をはずし、方向移動することによっておこなわれる。

これは一九二二年(大正十一年)に出現したもので、その構造には明らかに、第一次大戦中のアイデアをいくらか取入れていた。

しかし、全備重量は、それでも六〇キロあまりにたっし、口径のわりにやや過重であった。

普通の底板上一脚架式の設計の迫撃砲よりも、陣地にすえつけるのは容易だったが、その利点は同兵器がおもすぎるという欠点で帳消しにされた。

最後に、二種類の設計の迫撃砲があらわれたが、これらは大正十一年式にくらべると、はるかに在来型の兵器だった。

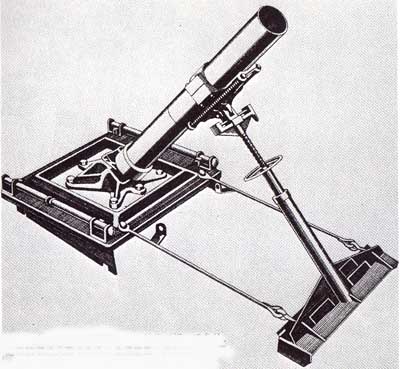

そのひとつは、一九三九年(昭和十四年)に生産された口径八一ミリの九九式で、アメリカの八一ミリ型と非常によく似ていたが、日本製のほうが砲身が短く、また、発射機構と安全装置がともに撃針に組み込まれているという異例の方式を採用しているために複雑であった。

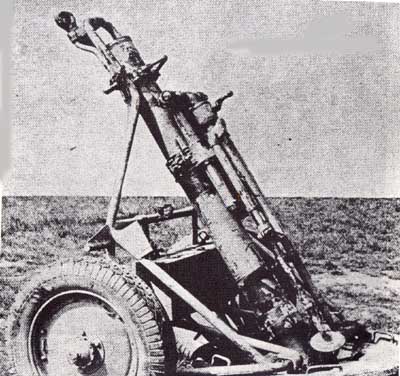

いまひとつは九〇ミリの九四式であるが、砲身を支えるのに大きな駐退復座装置を使用している点で、迫撃砲分野ではこれまた諸外国のアイデアとかけはなれていた。

この装置のおかげで、兵器そのものが複雑となり、重量もましたが、それは性能でおぎないがついた。

五・四キロあまりの弾丸を三七〇〇メートルちかくもとばすことができたからだ。

全般的にみて、日本の迫撃砲のほとんどは、中国軍に打撃をあたえるのには適していたといえるかもしれないが、同時代のヨーロッパ諸国の迫撃砲にくらべて、なにかものたりないところがあった。 |

70ミリ榴弾砲を解体して、ビルマのジャングルを運搬している

日本軍砲兵隊員

|

とはいえ、ほとんどのヨーロッパ諸国とは対照的に、日本は歩兵にきわめて軽量で、携帯可能の七〇ミリ大隊用榴弾砲を装備させて穴うめをしていた。

同火器は、程度の差こそあれ、重迫撃砲としての機能をはたすことができると同時に、有効な平射火器(加農砲)にも使用できた。従って、総体的に日本軍は、たいして戦力がおとっていたわけではない。

7 ソ連陸軍の迫撃砲戦力 top

ソ連陸軍の保有した迫撃砲系列のまず手はじめは、きわめて特異な四七ミリ小隊用迫撃砲である。

彼らは、この火器を“スペード”(踏み鍬(くわ)=頭部を足で踏んで突きさし、土を返す鍬)とあからさまに称していた。

砲身底部の駐鋤(スペード)――弾丸発射時にはこの部分を地面につける――は、タコツボを掘る必要が生じた場合、踏み鍬の役目をはたしたのである。

その際、砲身は踏み鍬の柄となった。

これは、それまでに登場した二重目的兵器のすこぶる顕著な実例のひとつだが、たいていの二重目的兵器がそうであるように、この場合も、単一目的兵器に期待できたほどの性能を発揮しなかったと、一般的には考えられている。

この火器についてはほとんど知られていないが、いずれにせよ、あまり長く運用されなかったと信じてもよいだろう。

弾丸の重量は七八〇グラムあまり、射程は約四〇〇メートルであったらしい。

穴を掘る性能については、全く記録にのこっていない。

もっと在来型の迫撃砲は、口径五センチの一九三八年型と、一九三九年型の二種類である。

後者は前者をわずかに改良したものにすぎない。

いずれも砲口装填式で、固定射角で操作され、砲身下部の排気管に取付けたバルブをとおして漏出するガス量を調節することによって、射程をかえることができた。

これらについても、言及すべき情報はほとんどない。

なぜなら、非常にはやく、設計を改良した一九四〇年型にとってかわられたからだ。

これは底板を改良し、型打ちして造られた鋼鉄の二脚架で砲身をささえた。

射角は四五度と七五度の二種の固定射角が使用でき、射程は、これまたガスの漏出量によって調整された。

中隊用迫撃砲は、口径八二ミリの一九三六年型か一九三七年型であった。

前者は少数しか交付されず、まもなく後者にとってかわられた。 |

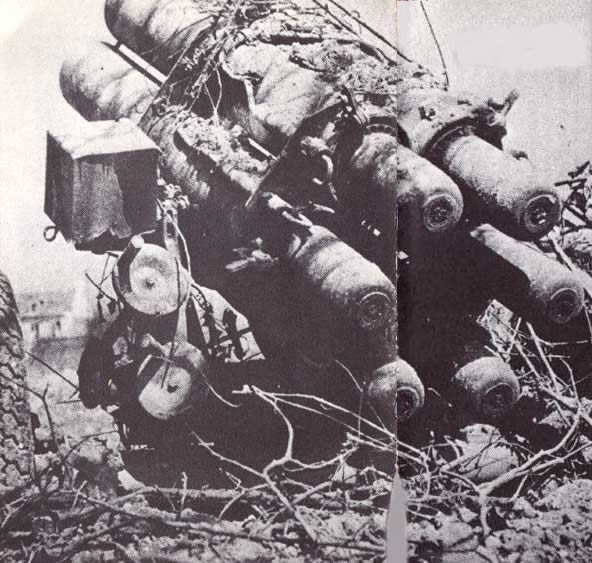

ソ連の擲弾(ていだん)発射装置、スターリングラードの廃墟にて

|

一九三六年型は、ブラーントの設計をもとにした砲口装填発射式だが、一九二七年型は、二個のスプリング式緩衝装置を二脚架に取付け、これらに固定された受け金に砲身を締め具で装着することによって、やや改良されている。

このおかげで、二脚架にあまり衝撃をあたえることなく、底板にたいして砲身のかなりの駐退を可能にした。

姿勢安定尾翼つき弾丸発射には、六号(号数がおおくなるだけ射程がのびる)までの装薬(発射薬)を用いた。

これと、二脚架の調整が自在であるために、固定射角の制約をうけたり、ガス漏出を調節したりしないで、全射程をカバーすることができた。

弾重は三・六キロあまり、最大射程およそ三〇〇メートルであった。

全備重量は約五〇キロで、同時代のほとんどの迫撃砲がそうであったように、三つの部分に分解して携行できた。

8 要求された射程の増大 top

戦争が進展するにつれて、戦闘員たちは、与えられた迫撃砲にいくつか欠点のあることに気づき、改善策を検討しはじめた。

主な要求は、すべての兵器につうじることだが、もっと射程がほしいというものであった。

イギリスでは、試射場に三インチ迫撃砲をすえつけ、徐々に発射薬をぶやして弾丸を発射し、発射薬の砲身に悪影響をおよぼす徴候がみえはじめたところで、その直前に用いた発射薬を正式に採用する、といった単純な方法に、この要求を満足させた。

この結果、射程は一四六〇メートルから二五六〇メートルにまでのびたが、底板は、この新発射薬による衝撃力にもちこたえられるだけのものに強化しなければならなかった。

その上、この発射薬の増加と、全体の使用量が増大したために、迫撃砲の発射薬を専門に製造する会社を新設する必要が生じた。

その後一九四三年に、さらに長射程が要求され、再び実験が開始された。こんどは三二〇〇〜三七〇〇メートルの射程をえるためのものであった。

しかし、実際には、ただ射程をのばすだけということではなく、高い精度をともなった最大射程が要求されたのである。

四五トン鋼で新砲身を製作して実験がおこなわれたが、所期の距離まで弾丸をとばすのに必要な発射薬を用いた結果、砲身に膨張をおこした。こんどは五〇トン鋼で、しかももっと頑丈なつくりで、あらたな設計の砲身が製作された。

結局三二〇〇メートルの射程がえられたが、精度のほうは全くおそまつのかぎりで、この計画そのものが中止となり、完全に新しい兵器の設計にとりかかって、望ましい射程と精度をえることに期待がかけられた――が、設計の完成をみるまでに大戦がおわったので、この兵器は実現しなかった。

一方、カナダ陸軍もこの三インチ迫撃砲を装備していたが、こちらは砲身を七六・二センチだけ長くして、性能改善をはかった。

これによって、射程は二七〇メートルばかりのびたが、兵器の全備重量が一四・五キロもふえた。

これでは、わりにあわないということで、このアイデアもまた不採用となった。

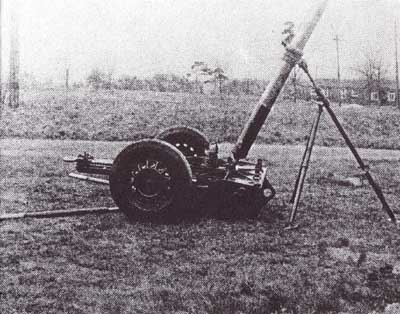

9 便利な、車輪つき底板 top

このころには、すでに四・二インチ迫撃砲が戦場に出現していた。三六六〇メートルの射程が約束されていたが、初期型の弾丸をこれだけの距離までとばすのに必要な、発射薬からくる砲身の駐退に、底板がもちこたえられないことがわかった。

そこで、新しい型のもっと軽量の弾丸が補給されるまで、射程は三〇〇〇メートルに制限された。

この火器の最大の難点のひとつは、付属品の重量で、解体して携行するのにきわめて荷厄介(にやっかい)なシロモノであった。

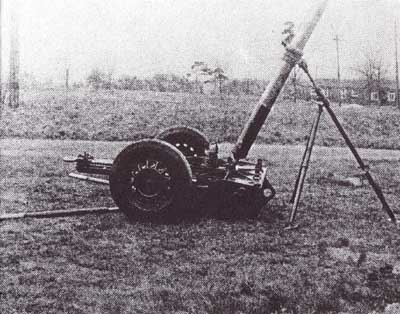

この問題は最終的に、アイデアに富んだ設計の車輪つき底板を造り出すことによって解決された。

底板の両側に、それぞれ車輪を固定した自在(あるいは回転)車輪軸を取付けたのである。

移動の際には、底板を地面から適当な高さにたもつために、これらの車輪軸が底板に固定されている。

砲身と二脚架は分解して、底板上にしばりつけてある。 |

底板に車輪を取付けたイギリスの4.2インチ迫撃砲

|

戦闘開始となると、車輪軸の固定ピンがぬかれ、底板は地面へさがり、車輪は地表に“浮いた”恰好になる。

砲尾を底板上の急速解放スタッドに装着し、二脚架を砲身に取付ける。

これで発射準備が整うわけだが、要する時間は秒単位である。

この兵器は発射すると、底板が地面にめりこむ傾向にあったが、車輪は地表にとどまったままであり、車軸は、この両者の相対的な運動にほとんど抵抗をあたえなかった。

戦闘がおわると、砲身と二脚架は分解されて、底板上にしばりつけられ、ついで二本の脚槓桿(きゃくこうかん=砲の脚を動かすのに用いるパンドルであるが、この場合、簡単なテコと考えてよいだろう)が、車輪軸の孔に挿入される。

兵士たちが脚槓桿をあげると、底板は地面からうきあがる。そして車輪軸を車輪に固定して、移動の準備が完了する。

よく訓練された分隊の場合だと、この迫撃砲を砲列布置して二〇発の弾丸を発射し、最後の弾丸が目標に到達するまえに分解し、車輪軸を固定して、陣地から撤退することが可能であった。

10 密林地帯で実力を発揮 top

この種の、砲撃しては撤退するといった戦術は、迫撃砲分隊に関するかぎり、敵の報復攻撃をうけずともすむことが保証された。

しかし、これは、隣接地域を占領してそこに陣どり、撤退してしまった迫撃砲分隊のはたすべきはずの任務を、はたさなければならない兵士たちには、人気がなかった。

その上、戦時初期の弾丸生産において、尾翼部分のつくりがいささか粗雑であった。

砲身をとびだした直後に、弾体から尾翼がもぎとれてしまうことがしばしばあった事実が、知られていなかったわけではない。

尾翼がもぎとれた弾体は、とうぜん安定を失い、二、三度回転して二〇〇メートルたらずで弾着してしまう。

これは、敵の前線にではなく、味方のなかへ弾丸を撃ちこむことがよくあったことを意味する。

従って、前線の兵士たちのなかには、四・二インチ迫撃砲がちかづいてくるのを見て、いやな気持ちになる者がいたのも、さして驚くにはあたらない。

その反面、この迫撃砲が真価を発揮したケースもあった。

ビルマでは、そのジャングル地帯に砲兵の活動が大幅に制約された。 |

アメリカの4,2インチ迫撃砲は、腔綫が切ってあり、

砲口は装填式火砲である。

全備重量:約150キロ、最大射程:約3000メー卜ル 発射速度:毎分20発

|

そこで、砲兵連隊のいくつかが、四・二インチ迫撃砲連隊に転換された。

そして、砲兵の射撃統制技術が、迅速に反応する迫撃砲にうまく適用され、また弾丸の高殺傷力も相乗効果を発揮した。

おそらく、この特異な戦域での迫撃砲は、砲兵の在来型火器よりも有効であっただろう。

こうした部隊は少なくともひとつ、西アフリカ軍が組織していた。

彼らは習慣的に、迫撃砲を頭上にのせてジャングルを通りぬけた。

これは事実上、人の歩けるところなら、砲兵がおもむけるということを意味した。

|

第2化学戦大隊B中隊の迫撃砲分隊が、

1944年カッシノ戦域で使用している4.2インチ迫撃砲。

毎分21発の発射速度を出すことができる

|

4.2インチ迫撃砲を発射する第82化学戦大隊の兵士

|

11 歩兵支援兵器に化学戦迫撃砲を top

アメリカ陸軍では、六〇ミリと八一ミリの迫撃砲が、比較的小さな修正がくわえられて運用された。

また、第二次世界大戦中、おおいに効果を発揮することになった兵器は、もと化学戦用迫撃砲である。

アメリカが参戦するしばらく前から、イギリスとドイツの動きをつぶさに見まもっていたアメリカ陸軍の、先見の明のある将校たちは、中距離射程の歩兵支援兵器の必要性を痛感した。

そこで、当時化学戦研究部長であったポーター大将は、四・二インチ迫撃砲榴弾の設計――すでに完成ずみ――を制式化することを具体的に推進し、「化学戦迫撃砲」部隊を歩兵支援任務に切替ることを提案した。

彼らの主任務であるガス弾発射の必要はほとんどないだろうし、また、彼らの活動を煙幕作戦に限定することは、貴重な兵力と兵器の浪費であると考えられたからだ。

ポーター大将と陸軍参謀長のマーシャル大将とのあいだで検討が重ねられ、この提案は原則的に承認された。 |

1945年、沖縄における第91化学戦迫撃砲中隊の4.2インチ迫撃砲

|

そして、いよいよ迫撃砲と弾薬の交付を認可するための手続きがとられた。

しかし、たんなる上層部の承認だけでは不十分だった。

いまや陸軍省は、この新兵器にあわせて、戦術教範を修正しなければならなかった。

そして、おそらくこれは最大の難問であったろうが、陸軍の他部隊に、この構想が意義あるものであることを納得させなければならなかった。

12 間に合わなかった改造型 top

一九四三年二月、四・二インチ迫撃砲の新任務を説明する会議が開かれた。

しかし、陸軍地上部隊は納得しなかった。

彼らはこの兵器を、各戦場で不足がちの一〇五ミリ榴弾砲のかわりに、軽支援火器として野戦砲兵部隊に配属するべきだと提案した。

議論はながびき難航したが、結局化学戦研究部の意見が認められ、一九四三年三月十九日づけで、四・二インチ迫撃砲は、榴弾発射支援兵器として正式に承認された。

ついに、この新兵器を関係分野の各司令官に推せんする最終段階に入った。

これまで、彼らの化学戦研究部との関係は比較的うすかった。

それに、化学戦研究部というのは、普通の戦闘方式よりも、ガスマスクやガス器材に関する化学的研究にたずさわる部門だと、一般的に考えられていた。

しかし、最後には同研究部の上層部の指令による積極的宣伝が成功して、第一線部隊にこの新兵器がくわわるのもそれほど悪い構想ではない、という考えがゆきわたっていた。

しかし、化学戦研究部長のたゆまざる努力にもかかわらず、四・二インチ砲は、北アフリカ攻略戦に間に合わなかった。

それまでに分隊訓練を完了できなかったことが、その主な理由である。

この新任務が承認されて、同兵器用榴弾の補給態勢を整えると同時に、兵士たちを再訓練して、北アフリ力の戦闘に投入することが無理だとわかったときには、北アフリカ戦は終っていたのだった。

13 シチリア攻略戦で真価を実証 top

アメリカが参戦した時点で、アメリカ陸軍には、迫撃砲中隊がわずか四個編成されているにすぎなかった。

そのうち一個中隊はフィリピンのバターン半島で全滅し、さらに一個中隊が一九四二年はやくに戦闘不能におちいった。

一九四二年晩春には、あらたに四個中隊が編成され、全部で六個中隊となったが、一九四三年五月まで、これだけの兵力が戦闘休止状態にあった。

それというのも、彼らの任務は純粋にガス弾と発煙弾を発射することだと考えられ、前者についてはその要求が全くないであろうし、後者については、これだけ拡張された部隊の存在を正当化するほどの任務が、まずないだろうと信じられていたからだ。

これはむろん、宣伝が効果を発揮し始めていたときであっただけに、大きなとまどいの原因となった。

だが、「化学戦迫撃砲」中隊の有用性が納得されたのちは、大勢の司令官がそうした部隊を指揮下におこうと、配属要求を申請しはじめた。要求は、供給をはるかに上まわった。

化学戦研究部は、にわかに忙しくなり、さらに一九個中隊の編成認可を要請したが、ことは迅速にはこばなかった。

やがて、突破口の開かれるときがやってきた。イタリアのシチリア島攻略戦に、四個大隊の投入が命じられたのである。

彼らの穴うめに、アメリカ国内でさらに四個大隊の編成が認可された。

そして、シチリアからの報告がとどき、検討されるや、次々と部隊が編成され、訓練が開始されることになった。

シチリア島攻略戦で、迫撃砲はその真価を発揮した。

一個大隊の兵員は一〇〇〇人以上であり、必要とあればほかの小型兵器を装備させてもさしさわりがないだけの人的余裕があった。

そこで、攻略戦の初日に、第83大隊A中隊は、バズーカ砲兵(バズーカ砲については、第八章を参照)チームを編成し、反撃中に敵の戦車を一台撃破した。その翌日、イタリアの戦車群と交戦するために、迫撃砲が使用された。

一発も直撃はしなかったものの、戦車を右往左往させるのに十分な効果を発揮した。

迫撃砲弾は、羊の番犬のような役目をはたし、結局敵の戦車群は、砲兵の餌食(えじき)となる地点へおびきだされ、効果的に撃滅されてしまったのだ。

またべつの場合には、動けなくなったドイッの一戦車がいぜんとして、戦車砲弾をあびせかけ、アメリカ陸軍の歩兵たちをおびやかした。

救援を依頼された迫撃砲大隊は、それにこたえて八発の榴弾を発射した。戦車はたちまち静まりかえった。

あとで調べてみると、その七発は戦車の一五メートル以内に弾着しており、八発目は開いた砲塔の中へ直接落下し、戦車内で爆発していることが判明した。

14 例によって射程増の要求 top

こうした種々の活動の結果、四・二インチ迫撃砲は、価値ある兵器としての地位を決定的に確立した。

以来、あらゆる戦場に、この兵器は要求されて登場した。

いうまでもないが、シチリア攻略戦では、組織と運用面で小さな欠陥が一、二認められたが、これらはすぐに修正された。

兵器そのものに関するかぎり、例によって例のごとく唯一の要求がだされた――もっと射程がのびないものか?

本来、この迫撃砲の榴弾の射程は、二二〇〇メートルであった。

一九四三年一月には、新発射薬の採用によって、三〇〇〇メートルまで改良された。同年三月には、さらに発射薬が改善されて、射程は四一〇〇メートルにまでたっした。

実験の結果、この射程距離が達成されたけれども、化学戦研究部では、この発射薬が採用されれば、自動的に兵士たちが、常に同兵器を四一〇〇メートルの最大射程で運用することになると判断した。

しかも、同兵器が全装薬(最大量の発射薬)による長時間の発射にもちこたえられるとは考えられなかった。

その結果、公式の最大射程は三〇〇〇メートルと制限されたが、この決定はおおいに反響をよんだ。

しかし、あちこちの戦地からとどく報告が、性能いっぱいの射程要求を正当化したようである。

制限は撤回され、四一〇〇メートルが公式の最大射程となった。

15 揚陸艇に迫撃砲を搭載 top

南太平洋で、四・二インチ迫撃砲が初めて運用されたのは、一九四三年九月、ガダルカナルにおいてだった。

つぎはブーゲンビル(ソロモン群島中最大の島)だが、ここではジャングルにおいて、普通の一〇五ミリおよび一五〇ミリ榴弾砲ではたすことのできない任務を、この迫撃砲が立派にはたし、貴重な兵器であることを実証した。

太平洋戦域で思いつかれた、きわめて興味ぶかい戦術のひとつは、この迫撃砲を揚陸艇に搭載して運用するというものであった。

このアイデアはシチリア攻略戦のときにも提案されたことがあったが、実行段階にまではいたらなかった。

こんどは化学戦研究部が、ハワイのオアフ島でこれを提唱したのである。

アメリカ海軍は実験にとりかかり、最終的に戦車用揚陸艇に迫撃砲を搭載する方法を開発した。

一九四四年はやく、サイパン攻略に使用するため、迫撃砲搭載艇が三隻建造された。

そして、これらは揚陸艇の甲板にロープでしばりつけられ、上陸地点にむかった。

不幸にして、その途中あらしがおこり、二隻は海底のモクズと化し、三隻目は、パールハーバーで揚陸艇がとつぜん爆発して、粉砕されてしまった。

このさいさきのわるいスタートののち、計画は修正されて、歩兵用揚陸艇に三門の迫撃砲をすえつけることになり、いずれも舳先(へさき)ごしに前方へ発射するように配置された。

前部の兵員搭乗区が弾薬室に切替られ、三六〇〇発の弾丸が積みこまれた。

これらの迫撃砲艇は結局、一九四四年九月十五日、パラオ諸島(もと日本の委任統治下にあった)攻略に使用され、第1海兵師団の上陸を支援した。

沖合を徐航しながらの砲撃、あるいは投錨した位置からの砲撃が、ともに海兵隊員の掩護に、きわめて有効であることが実証された。

その後、迫撃砲艇は、応射、弾幕射撃(つるべ撃ち)、あるいは上陸した海兵隊の支援をするため、要求射撃(被支援部隊の射撃要求に応じて行うもの)を行うのに、しばしばかりだされることになった。

海上からの不安定な砲撃にもかかわらず、精度は驚くほど高かった。

操作しだいで迫撃砲も、これだけの効果を発揮するのだということがやがて認識され、必然的結果がともなった。

つまり、第一次大戦のときと全く同様に、もし四・二インチ砲がよいのなら、もっと大型のものであればはるかによいだろう? という問題がもちあがったのだ。

16 大口径迫撃砲の要求 top

一、二の仮設計が研究されたのち、一〇五ミリ迫撃砲に関する作業が開始された。

外観はおおむね、改良型四・二インチ砲と同じであった。

弾重約一六キロ、射程約三六六〇メートルで、このかぎりでは同兵器は成功といえた。

しかし、四・二インチ砲とくらべて性能的にほとんど改良された点はなく、生産態勢に入るだけの価値はなかった。

新しい迫撃砲が必要だとすれば、大幅に改良されたものであるべきだと考えられた。

そこで、実現したのが一五五ミリT36型である。

これもやはり、在来型の滑腔砲であったが、ソ連型にみられるように、砲身と二脚架のあいだに緩衝装置が取付けられていた。

一九四四年おそくに、限定数が製造され、戦闘での評価用に南西太平洋に輸送された。

姿勢安定尾翼つき弾丸の重量は二七キロあまりで、射程は約二〇〇〇メートル。目標地点できわめて満足な大爆発をおこし、精度もかなり良好であった。

しかし、同兵器を陣地にすえつけ、弾丸を発射するのに相当の苦労を必要とするわりに、射程距離が短すぎた。

とにかく、南西太平洋戦域では、やや特殊な条件のもとに運用されたが、戦後は保有されなかった。

一方、もっと大口径の迫撃砲も何種か検討されていた。

まず、二四〇ミリT35型、後装式施綫迫撃砲である。

弾重約一一三キロ、初速は毎秒三〇五メートルで、射程は八〇〇〇メートル強だった。

つぎが二五〇ミリ滑腔砲で、弾重約一一三キロ、射程は六八六〇メートル。

これは元々、一九四五年はじめの一〇インチ型であったが、二五〇ミリと改名され、平時開発兵器として指定された。

しかし、ほかのすべての迫撃砲開発計画と同様に、これも一九四六年はやくに中止となった。

17 計画止りの自走迫撃砲 top

だれの目にも明らかであろうが、アメリカは大戦中、自動推進装置の設計、生産でおおいに貢献した。

ジープからブルドーザー、地ならし機、戦車輸送車など、枚挙にいとまがない。

アメリカ自動車産業界は、車輪やキャタピラ(無限軌道)を大量に生産した。

そして、ある種の兵器にそうした車輪、あるいはキャタピラを取付ける計画が数多く提案された。

様々の広範囲にわたる自走砲および自走榴弾砲が設計され、中止され、再設計され、制式採用され、運用された。

そこで、自走迫撃砲の設計、生産が見すごされなかったのは、驚くにはあたらない。

最初のアイデアは主として、任務があたえられた分隊を敵の砲火にさらすことなく、迫撃砲を戦線で自由に移動させる問題を解決する試みであった。

こうしたアイデアは、一九四四年はやくに煮つまったようであり、以来、見込みのありそうないくつかの装置が出現した。

口径八一ミリ迫撃砲を半装軌車(前輪は車輪、後輪はキャタピラ式の軍用自動車)上に搭載し、これに口径〇・五〇機関銃を併装したものがモーター・キャリアー(自走迫撃砲)M21である。

モーター・キャリアーM4A1は、M21と同じだが、機関銃が併装されていない。

つづいてあらわれたのが、T27とT27E1計画である。

余剰の軽戦車の車台を利用した砲塔のない無限軌道車に、八一ミリ迫撃砲を搭載する計画であったが、火力のわりに車台がおおげさすぎると考えられ、計画はお流れとなった。

四・二インチ迫撃砲も、T21として半装軌車に、あるいはT29として前述の余剰軽戦車の車台に搭載されることになったが、いずれも実現しなかった。

一五五ミリ迫撃砲T36は、改造したM4戦車に搭載され、砲塔は設計しなおされて、砲を六〇度の射角まで持上げられるように球状砲架を取付けた。

これは一九四五年二月に提案され、有望のようにみえたので、平時の計画として推進することが正式に決定された。

そして、テストと評価用に試作型が造られることになったが、模型段階以上に進展せず、一九四五年十二月に計画は中止となった。

はやくなにかを実用化したいという願望のもとに、一五五ミリ・モーター・キャリアーT96(一五五ミリ自走迫撃砲)が提案された。

M37型一〇五ミリ自走榴弾砲の車体に一五五ミリ迫撃砲を搭載する計画であったが、これもまた実現しないうちに終戦をむかえ、計画はひっそりと中止された。

こうして、様々の計画が実をむすばなかったものの、これらは、戦後のモーター・キャリアーの開発に大きな影響をおよぼした。

ドイツ陸軍は、迫撃砲を広く、効果的に運用していたが、標準設計のものに彼らは満足していたらしく、性能改良をする計画はあまりなかった。

口径五センチのグラナートベルファー(迫撃砲)36型は、大戦が進展するにつれて、しだいに使われなくなっていった。

事実、一九四二年ごろにはほとんどすたれてしまっていた。

その代替兵器として一般に、八一ミリ35型の短砲身型、ショート・モデル42――非公式にはシュトゥンメルベルファー(ずんぐりした迫撃砲)と称された――が運用されることとなった。

35型と同じ弾丸を使用し、射程は約一一〇〇メートルだが、兵器の全備重量が二八キロあまりしかなく、空挺部隊やSS(ナチ親衛隊)が特に気にいって運用した。

煙幕兵部隊は一〇センチ迫撃砲を、車輪つき砲架にのせた新型の一〇センチNbW40に切替た。旧型よりはるかに重く―― 一〇五キロにたいして七七五キロ――頑丈で、重量の大幅な増加は、性能が向上したことで帳消しにされた。

つまり、射程が三〇〇〇メートルから六二〇〇メートルにのびたのである。

しかし、同兵器はあまり数多く補給されなかった。

まもなくネーベルトルッペンは、砲身六門を束ねた独特のロケット発射装置を交付されたからで、最終的にはこのロケット発射装置が、煙幕兵部隊の全迫撃砲にとってかわることになった。 |

ドイツの八一ミリ短砲身型42迫撃砲

|

18 独陸軍最上の迫撃砲はソ連製 top

大戦中、ドイツ最高の迫撃砲は、実をいうとドイツのものではなく、ソ連製であった。

ソ連は、一九三八年にきわめて優秀な一二〇ミリ迫撃砲を開発していた。

弾重一五・四キロ、射程五七〇〇メートルで、射撃姿勢における重量は、わずかに二七二キロであった。

車輪つき底板をそなえた精巧な設計のもので、車輪をはずすわずらわしさもなく、すみやかに射撃姿勢をとることができた。

弾丸の大きさといい、射程といい、ドイツ兵にとってこの迫撃砲が戦場に姿をあらわすことは、全く頭痛のタネであった。

おそらく、第二次世界大戦をつうじて、これが最大の迫撃砲だったといっても過言ではないだろう。

ドイツ陸軍は、その性能と機動性に強くひきつけられたので、数門を捕獲すると、何回か試射を行い、ただちにグラナートベルファー(迫撃砲)42として量産にふみきった。

そして、ひとたび多数の砲が使用されるようになると、この迫撃砲はドイツ陸軍全体の人気の的となり、おおむね、ほかのすべてのタイプの迫撃砲にとってかわった。 |

ソ連の120ミリ迫撃砲はドイツ陸軍が模倣し、

ドイツはこれを迫撃砲42として生産した

|

歩兵砲中隊までが、これの装備に切替たほどである。

ドイツでもっともふうがわりな迫撃砲は、二〇センチのライヒテ・ラードゥングスベルファー、つまり軽装薬発射装置である。

これは重量級のパンチ力をもった外装式軽量級迫撃砲で、底板上にのせられ、普通の形式の二脚架と旋回装置にささえられている。

直径九ミリの簡単な外装部の先端は、銃剣装着用の止め金式に造られていて、これに特殊な薬筒が取付けられる。

ついでこの薬筒とスピゴットの上に、底部に穴のあいた安定尾翼つき四九ポンド(約二二・二キロ)の弾丸をかぶせるようにして装着する。

発射は電気点火式で、最大射程は約七〇〇メートルだった。

あまり性能がよくないように見えるが、精度はきわめて良好であった。

装薬はTNT六・八一キロで、時限信管をそなえている。

運用にあたっての主な任務は、小規模な拠点などをたたきつぶすことであり、小さなトーチカや補強家屋の屋上にこの弾丸をあびせると、効果はてきめんだった。

19 ソ連、大口径迫撃砲を続々生産 top

ソ連は一二〇ミリ迫撃砲に成功し、それをドイツに模倣されたことにより多少の反撃をくらったが、たいしたことではなかった。

同兵器は、ソ連陸軍にとって特別な利点をもっていた。

つまり、操作が簡単なために、砲手の訓練はほとんど必要がなかった。

製作費は安あがりで、各工場は大量に生産することができた。弾丸も相対的に簡単なもので、従って砲の場合と同じようなことがいえた。

要するに、名実ともに効果的な殺人兵器だったといえよう。

これは、ソ連が当初のたびかさなる大敗ののち、急速に膨張する陸軍に安価で簡便な兵器を装備する必要を痛感した結果の所産であった、と考えられる。

この迫撃砲は、各工場で次々に量産され、陸軍に導入された。

しかし、ソ連はこれを歩兵任務用として運用すると同時に、さらに一歩前進して、砲兵部隊に装備させるための大型迫撃砲の生産を開始した。

一二〇ミリのあとに一六〇ミリ、ついで二四○ミリがあらわれ、いずれも車輪つき砲架搭載型で、砲兵用の多くの榴弾砲にも匹敵する射程をもった強力な兵器であった。 |

輸送車台に搭載された120ミリ迫撃砲42

|

重量級弾丸、高発射速度(一分間の発射弾数)により、大きな威力を発揮した。

一六○ミリの弾重は四〇キロ、射程七三〇〇メートル、毎分三発を発射することができた。

二四〇ミリの弾重は一三六キロ、射程一万一〇〇〇メートル、毎分二発を発射することができた。

これらの火器を装備した連隊が編成され、“砲兵隊”の欠くべがらざる戦力を構成した。

そして、一九四五年、侵攻していたドイツ軍を圧倒し、ロシア国外へ追払い、ベルリンへ撃退したのである。

20 安くて威力のある迫撃砲弾 top

迫撃砲を論じるにあたって、筆者はしばしば、迫撃砲の破壊力にふれてきた。

そこで、迫撃砲弾と砲兵用火砲の弾丸と比較して、特にどうちがうのかという疑問をもつ読者もおいでだろう。

要するに、迫撃砲弾は一般的に安あがりですむのである。

では、なぜそれほど破壊力があるのか?

その理由は、弾丸を発射する迫撃砲の二つの特性にある。

第一に、迫撃砲はあまり高圧がかからないということである――いいかえれば、同じ口径でも、砲兵用火砲よりも推進薬が幾分少ないということであり、従って、弾丸はそれだけ発射時にうける衝撃が小さくてすむ。

それゆえに、迫撃砲弾はあまり上質でない金属で造ることができ、より多くの炸薬を充填することができる。

第二次世界大戦中の砲兵用火砲の弾丸は、平均して、弾重の八〜一〇パーセントの炸薬を充填していた。

これが迫撃砲弾だと、二〇パーセントを上まわっている。

例えば、ドイツのネーペルベルファー用一〇センチ弾丸は、約七・六キロの重さがあり、炸薬のTNTは約一・六キロで、弾重の二二パーセント強をしめている。

炸薬の充填が多ければ、目標地点で破壊力が大きいことは明らかだろう。

第二の特性は、迫撃砲の高弾道である。

弾丸は普通、平地の場合だと七〇度という大落角で弾着する。

砲兵用火砲は通常、約三〇度の落角で弾着し、弾殼破片のおおくは地中にめりこんでしまうか、大気中に飛散してしまう。

しかし、迫撃砲弾が大落角で弾着することは、爆発するときに弾丸がほとんど直立した恰好になっており、従って金属破片が周囲に比較的まんべんなく拡がり、無駄がないことを意味する。

ここに、破片や爆風がより大きな効果をあげる原因がある。

とはいえ、迫撃砲にもいくつか難点はある。

ほそ長いV字形壕やタコツボにこもる敵兵にたいして、砲兵射撃をもっとも効果的に使用する方法は、彼らの頭上で弾丸が爆発して破片が下方へ、つまり掩体のかげや壕の中へ飛び込むように時限信管を使用することである。

むろん、迫撃砲弾に時限信管を使用することは可能だが、これまで検討してきたとおり、迫撃砲というものは、あらゆる点で簡略であるべきだというのが、基本的な考えかたである。

歩兵は、信管をセットするのに射表だの、めんどうな計算だのにわずらわされるのをよろこばない。

あまり大騒ぎをしないで、ただ弾丸を装填して発射すればすむのが好ましいのである。

厄介なことは砲兵にまかしている。

21 画期的な独の跳躍爆弾 top

ところが、ドイツ陸軍は、不可能なことを可能にした、といっても過言でないようなアイデアを実現した。

八一ミリ迫撃砲むけに、独得の“バウンスィッグ・ボム”(跳躍爆弾)を開発したのである。

外見的には在来型の弾丸と似ているが、丸い弾頭部は弾体にかるくピン止めされており、弾体には信号弾用の短延期信管が配されている。

弾頭部の空洞部には、推進薬と敏感な着発信管が収まっている。

弾着すると同時に着発信管が推進薬に点火して爆発し、弾頭部と弾体をつないでいるピンを燃焼させ、弾体を宙にはねあげる。

その際、信号弾用延期信管は点火されている。

弾体が適当な高さまで“跳躍”したときには、延期信管が焼えつきていて、弾体の主炸薬を起爆させ、複雑な時限信管を用いずとも、望ましい空中爆発がえられるわけである。

計両された爆発高度は二〜二〇メートルであったが、これ以上正確を期すことは困難だった。

延期信管の燃焼にちょっとした変化があったり、弾着地点の地面のかたさに大きく左右されるためである。

実際に運用されてみると、その爆発高度は六〜一五メートルであった。 |

ドイツの“跳躍式爆弾”砲撃砲弾39

|

地面が適当にかたい場合、この弾丸はきわめて効果的だったが、柔かい地面では、そうはいかなかった。

着発信管が作動しないうちに弾頭が地面にめりこんでしまい、後続の作動が幾分そがれたためである。

22 朝鮮戦争でのあるエピソード top

第二次世界大戦終結後、迫撃砲の開発はゆきづまった。

大戦中特に効果的であった兵器が、そのまま将来のために保有され、迫撃砲開発用の経費や設計施設は、例えばロケット、ミサイルといったような、もっと華々しい兵器の研究開発にふりむけられた。

朝鮮戦争では、第二次世界大戦末期にみられたと同じ迫撃砲が活躍した。

イギリスは三インチ(七六ミリ)と四・二インチ砲を、アメリカは八一ミリと四・二インチ砲を使用した。

北朝鮮と、中国の志願兵たちは、もと日本製と、もとソ連製の迫撃砲のよせ集めを使用した。

彼らの主要型はソ連の八一ミリ砲であったらしい。

ところでこの機会に、迫撃砲についてのおもしろいエピソードにふれておくことにしよう。

場面は、一九五一年おそく、朝鮮のとある丘の上である。

共産軍は領土の一画を奪取され、イギリス軍の歩兵たちが、彼らの反撃にそなえて陣地をかためている。

筆者は、砲兵隊観測班の一員であった。

丘の頂上では、いたるところで、小人数グループの兵士たちが塹壕を掘っている。

彼らのあいだを連隊の特務曹長がきちんとした服装で、杖を小脇にかかえて、ゆったりと歩きまわっては、部下の作業を点検している。

と、そのとき、北のほうから迫撃砲のものとはっきりわかる発射音がたてつづけにきこえてきた。

くだんの特務曹長は、あいかわらずおもむろに歩きつづけながら、頭の中で計算をしている。

いまだと思った瞬間、彼は平壌(ピョンヤン)から釜山(プサン)まで届かんばかりの大声で命令した。

「伏せろ!」

特務曹長をのぞいた全員がパッと地面に伏せる。弾丸が次々と飛来し、大きな爆発音がおこり、硝煙、土煙を舞いあがらせ、弾片を飛散させた。

すべてがすっかりおさまると、特務曹長はいぜんとしてその場につっ立つたまま、大声で命じた。

「起て! 作業再開!」

全員ただちにたちあがり、ツルハシやシャベルをとって、再び作業にとりかかった。

沈着な行動をとった彼も、内心では命のちぢまる思いをしていたにちがいない。

|

ソ連の後装、引鉄発射式161ミり迫撃砲M1943、最大射程:5000メートル 発射速度:毎分3発

|

23 弾道から砲の位置を探知? top

一九五〇年代には、迫撃砲にかなりの関心がもたれ初めていた。

と同時に、対迫撃砲攻撃にはいかに対処するのが最善か、という問題にも多大の関心がよせられた。

第二次世界大戦に参加した戦闘員はだれもが、味方の迫撃砲のことを書き、敵の迫撃砲火についてある種の感慨をこめて語る傾向にあるのは、どうやら既成の事実であるらしい。

一九五〇年代には、この事実が世の注目をあびていたようであった。

この時代に、膨大なエレクトロニクスの研究が軍事問題に導入され、現況は、相互に関連をもった諸計画(プロジェクト)、以前の計画のやきなおしがひしめき、入りみだれている。

従って、例え情報が入手できたとしても、多くの計画を皆、元までさかのぼって追跡検討するには、超人的推理力を必要とするであろう。

秘密保全という理由から、情報はえられていないが、迫撃砲に対処するにはまず砲兵に対処するべきである、というのが出発点であったことは、おおいにありそうなことである。

ミサイルを追跡するレーダー・コンピュータ体系の開発にある程度成功したのち、アメリカとイギリスはともに、飛行中の砲弾を追跡して、その弾道を計算し、ついでこの弾道を逆にたどって、砲弾を発射した火砲をつきとめる、なんらかのレーダーを開発しようと研究に着手した。

これが実現すれば、味方の砲兵は迅速かつ正確に、敵の火砲にたいして反撃をくわえることができるはずである。

きわめて魅力的なアイデアのように思えるが、問題は、アメリカとイギリスの一〇五ミリ野砲のような加農、榴弾砲クラスの近代兵器はほとんど、編合装薬システムをとっており、弾道性能の異なった各種の弾丸を使いわけ、くわえて射角にマイナス五度程度から、プラス七〇度までの幅をもたせているということである。

これは、こみいった弾道のいずれを利用しても、弾丸を同一地点に弾着させることができるということを意味する。

コンピューターのプログラミングによって、この弾道を選別し、正確な答を引出そうとすることは、その当時ではほとんど不可能であった。

ところが、この問題を検討しているうちに、一般的な迫撃砲は、かなり一定した弾道に基いて弾丸発射を行う傾向かあることに、設計者たちは気づいたのだった。

もし飛行中の弾丸を追跡して、その弾道をつきとめることができれば、この問題の解決される大きな可能性が生まれるのである。

24 対迫撃砲レーダー・システム top

じつをいうと、大戦中にもかなり原始的な方法でだが、これは実施されていた。

アメリカ、イギリス両陸軍は、元々ほかの任務用に造られたレーダーを、飛行中の迫撃砲弾探知に利用していたのだった――迫撃砲弾の安定尾翼が、具合のいい電波の反射面となったからだ。

そして、鉛筆と用紙をつかっての計算技術によって、迫撃砲の位置をわりだすことができたのである。

あまり正確とはいえなかったし、人間の能力にはかぎりがあったから、迅速というわけにもいかなかった。

とはいえ、そこにはひとつのアイデアをうむ芽ともいうべきもののあることを示すのに、役だったのである。

エレクトロニクスの進歩とともに、ずっと小型の装置を使用し、操作員も少なくてすむ、はるかに正確な、しかも反応時間が驚くほど早いなにかを、徐々に発展させることができるようになった。

最終的に開発された装置は、まさしく、だれの目にも明らかにレーダー・システムである。

追跡アンテナが弾丸の位置を、弾道初期段階でキャッチし、その位置を電子記憶装置に記憶させる。

ついで、アンテナはすばやく移動して、まだ上昇飛行中の同じ弾丸の位置をもう一度キャッチする。

そして、この二度目の位置と、それまでの飛行経過時間とを記憶装置に記憶させる。

これで弾丸の二つの位置と、経過時間、レーダーの位置とがコンピューターにかけられ、弾丸が弾着しないうちに、オペレーターは、この弾丸を発射した迫撃砲の陣地を導きだすことができる。

つまり、コンピューターは弾丸の二つの位置と、その間の飛行経過時間とから弾道を再現し、これを逆にたどっていって、地面に接する地点まで延長していく。

地面との接点が、迫撃砲のすえられている位置というわけである。

むろん、ある程度の修正がくわえられることはいうまでもない。

例えば、迫撃砲とレーダーの相対的な高さは計算に影響をおよぼす。

これを処理するために、適当な“フィドゥル・ファクター”(補正係数)を組み込まなければならない。

しかし、簡単にいって、対迫撃砲レーダーは、以上のような要領で作動する。

しかも、その効果はてきめんである。

二発目の弾丸をあびないうちに、迫撃砲の位置を示す座標が、すでに砲兵中隊の手中にある。

同中隊は、その迫撃砲がそれ以上弾丸をあびせてくるまえに、砲火を開くことができるのである。

25 姿消す大型迫撃砲 top

こうして迫撃砲は、かってのような魅力を急速に失ってしまっている。

対迫撃砲レーダーが二五メートル以内の誤差で、位置設定することができない場合、このレーダーはおそまつな装置といえるだろう。

つまり、一五五ミリの砲弾を発射するとき、これが目標の二五メートル以内に弾着しないと効果がないということである。

こうした高度な装置が開発された結果、攻撃火器としてあまり大口径の迫撃砲は重要視されなくなっている。

一九四五年以来、アメリカとイギリス両国の、公立の設計機関や民間の兵器製造会社は、多種多様な迫撃砲を開発してきたが、大戦時の大型迫撃砲の改良型を導入しているソ連陸軍はべつとして、一二〇ミリ級の迫撃砲はほとんど姿を消した。

一方、より小型の八一ミリ級迫撃砲については、かなりの改良がほどこされており、アメリカ、イギリス両陸軍は近年、同じ口径のきわめて効果的な迫撃砲を導入し、戦時の八一ミリ型と取替ている。

これらの新兵器は、射程、精度、殺傷効果の点で改良がみられ、特に弾丸は大幅に改善されている。

弾丸は形がよくなり、均整がとれ、また、砲身内でのおさまりをよくするためと、推進ガスの無駄を少なくするために拡張弾帯(火薬ガス圧により外側に拡がる弾帯)を採用している。

アメリカ型には、さらにひとつ興味ぶかい特徴がくわえられている。

つまり、弾丸が飛行中にゆっくりと旋転するように、尾翼にわずかな傾斜をもたせているのである。

これで精度が著しく改良されたといわれている。

26 対レーダー防御に装甲車搭載型 top

対迫撃砲レーダーにたいする防御対策として、こんにちでは、これらの新迫撃砲を装甲車内に搭載するのが、一般的傾向となっている。

初期の試みとしては、アメリカでこの半装軌車搭載型がみられたが、現在は、全装軌装甲兵員運搬車内に搭載し、全周旋回式砲床に固定してあって、天蓋を開いて発射する型式となっている。

これは、照準装置を旧式のものより複雑にしなければならないことを意味する。

しかし、かんじんなことは、こうした迫撃砲が砲火とびかう戦場を強行通過して、迅速に陣地に進入することができ、装甲防護下で操作することができるという点である。

さらに、例え報復射撃をうけたとしても、隊員たちの無事であるチャンスが大きいということであり、また、旗色がきわめて悪くなった場合でも、迫撃砲を駄載したり、砲架からおろしたりする手間をかける必要もなく、そのままで安全地帯へ、迅速に撤退できるということなのである。

top

**************************************** |