|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

4 殺傷威力の増大に力を注ぐ

イタリア陸軍は、名称も外見も同じような何種類かの手榴弾を交付されていたが、製造会社はちがっていた。

これらは、すべて赤いエナメル塗装がほどこされていた。

作動が不確実なために、よく“不発”のままで発見されたが、こうした理由から、リビア砂漠の連合軍兵辷たちは、イタリアの手榴弾を“赤い悪魔”と称していた。

このイタリア製手榴弾が、大量に北アフリカへ輸送されており、そのかなりの部分が廃棄処分された上、忘れさられたままになっていたようだ。

いまだに砂の下からあらわれて、砂漠を旅する人々の生命を危険にさらしている。 |

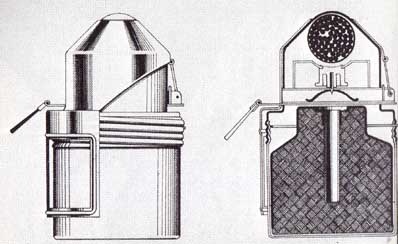

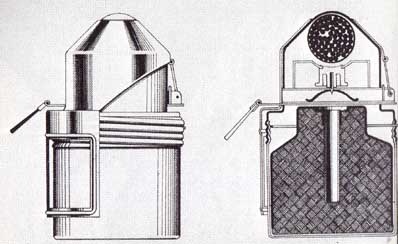

イタリアの手榴弾OTO35型“赤い悪魔”。

弾殼には切れこみがなく、それだけ効果は小さい。

つまみ金具(左側に張りだしている)を引くと長、短の安全帯がぬけ、

弾頭内の撃針が基部の起爆薬に接触可能となる。

爆発により、頂部の金属球が破裂して内部の霰弾が飛び散る。

|

1 伊陸軍の主な擲弾は三種 top

主な型は三種類あり、すべてその導入年にもとづいて“35型”(一九三五年に導人されたことをしめす)として知られていた。

しかし、製造会社はブレダ、OTO、あるいはSRCMで、各々少しずつ相違点があった。

すべて弾殼のうすい爆破手榴弾であり、“全方向”機構を採用していた。

いずれの場合も外側に安全覆がついており、これが内部で起爆薬と撃鉄をへだてている安全シャッターに連結している。

投擲されると、飛行中にこのプレートがはずれ、安全装置が無効となって弾着の衝撃で起爆薬に点火される。

OTO社の型は、かなりしっかりした手榴弾で、弾着するとたいてい爆発したが、ブレダ社とSRCMの型は、妙な角度で弾着した場合、ときとして全方向機構が作動しないことがあった。

とはいうものの、両者ともにひどく敏感で、不発に終っても、その後に故意であると偶然であるとにかかわらず、衝撃をうけるとかならず爆発した。

従って、これらは悪評が高かった。

もうひとつ、もっと信頼のおけないとすらいえるものに、これまた製造会社の名前をつけた“PCR”手榴弾があった。

これは、缶詰ミルクの缶によく似た外見をしていた。

アルミニウム製で、エナメル塗装はしてなく、TNTを充填した炸薬容器が二個内装されており、その中間に全方向信管が取付けられている。

各容器は、それぞれ雷管(起爆部)を備えていて、その上にどちらも同じ撃針が弓形にそったバネで支えられている。

この二つのバネのあいだには、二つのアルミ製の円錐形をした部品と、重い鉛の玉がひとつ取付けてある。

円錐形の部品と鉛玉は、手榴弾の投擲後まで、安全帯でしっかりと固定されている。 |

イタリア陸軍は、国産のものおよびドイツ製榴弾を使用した。

この兵士はドイツの制式柄つき手榴弾をもっている。

|

投擲後、鉛の玉がどの方向へでも、ほんの少しでも移動すると、円錐形の部品が外側へ押しやられ、雷管の一方、あるいは両方の点火をうながすようになっている。

この手榴弾は、一九三七年、イギリス陸軍に持ち込まれたが、擲弾手にとってあまりにも危険であるという理由で拒否された。

こうした意見があったにもかかわらず、イタリア陸軍はいくらかを調達した。

しかし、あまり一般的ではなかったし、35型ほど人気はなかった。

ドイツのアフリカ軍団に売りこんだのがイタリア陸軍だったのかどうかは、今となっては知るよしもないが、ブレダ社はのちに、アフリカ軍団むけに柄つき手榴弾を製造した。

これは基本的に、35型に木製の柄を取付けたものである。

その後、この手榴弾は改良されて“42型”となった。

つまり、35型の弾頭に大きな球形の缶をネジこみ式に取付けたもので、缶の中には九〇七グラムのTNTが充填されており、爆発力が大幅に改善されたわけである。

事実上これは、対戦車擲弾に使用されるのが目的であったが、それだけの威力があったかどうかは疑わしい。

|

一九四四年のノルマンジー。

アメリカ軍の小銃擲弾発射器で、M2型擲弾を発射しようとしているところ

|

|

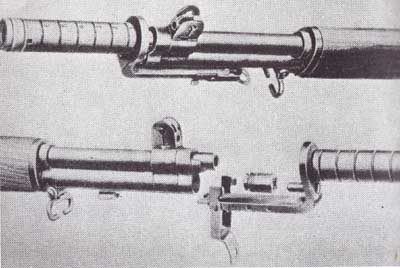

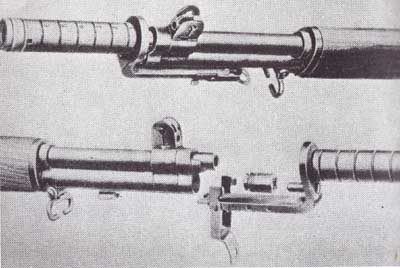

M1型小銃に装着したアメリカの擲弾発射器。下はこの発射機の

機構がきわめて簡素で、装着が簡単であることを示している。

|

2 米、M2型手榴弾を相つぎ改良 top

このころには、アメリカが戦列にくわわっていた。

そして、アメリカ陸軍はすでに、手榴弾の装備の検討を初めていた。

第一次大戦中、フランスの使用していた型をもとにした、たよりがいのあるM2型手榴弾は、依然として擲弾種目のトップをしめていたが、今やこれに新しい設計のいくつかの型が追加されることとなった。

攻撃型の爆破手榴弾が要求され、M3型手榴弾が出現した。

両端部に金属を用いたボール紙の簡単な円筒形のもので、一一四グラムのTNTを充填し、普通のブッション点火装置が使用された。

これはのちに改良され、TNTの量をわずかにふやしたM3A1型となり、最後にM3A2型へと改良された。 |

M2型と思われる手榴弾を投擲しているアメリカ海兵隊兵士

|

M3A2型は、外被全体が圧搾繊維で、二二七グラムのTNTを充填していた。

この簡単な円筒形をした手榴弾は製造しやすく、また投擲するにも便利だった。

そこで、やがては、発煙擲弾および焼夷擲弾に使用されるようになった。

小銃擲弾のほうは、ビビアン・ベシェール型が、大戦直前にすでに旧式化していたので、使用可能のものがなかった。

そこで、M2型手榴弾の尾部に装着できる受接管が設計された。

小銃の銃口には、擲弾外装式の筒状発射器が取付けられた。

この筒の上に、擲弾に装着した受接管をかぶせるようにしてはめこむのである。

擲弾の安全桿(かん)は止め金で弾体に押しつけてあるので、安全ピンをぬいてもさしつかえない。

発射には空包(カラ弾)が使用された。

発射の衝撃で止め金がはずれ、安全桿がはねとんで点火装置に点火され、あとは普通どおりに時限信管が作動する。

3 火炎ビンも大量に交付 top

アメリカの手榴弾種目で、あまり公表されなかったもののひとつに、いわゆる火炎ビンがあった。

これはイギリスの“自発火白燐”手榴弾に相当する擲弾だが、自発火の特徴は備えていなかった。

ガラスビンにナパーム(注)か、あるいはガソリンとアルコールの混合液をつめ、ビンの外側に点火装置が取付けてあった。点火装置の型はビンの内容剤によってちがっていた。

(注=ナフテネート、ヤシ油および白燐 からなる粉末六パーセントを、低オクタン価ガソリンに混合したもの)

ガソリンとアルコールを充填したものには、ある化学剤の粉末をつめたプラスチックの円筒がもちいられ、ビンが投擲されてこわれると、この円筒もまた粉砕し、粉末が液体と接触する。

つまり、化学反応を起して発火するわけである。

ナパーム充填型のほうは、投擲のまえにコードを引っぱる摩擦点火装置で、飛行中は燃えつづけ、ビンが粉砕したときナパームに引火する式のものか、あるいは、○・三八インチ(九・六五ミリ)の拳銃用空包の上に撃鉄を撃発準備状態に保って、全体をチューブにおさめてあるものを使用した。

撃鉄は、ビンの周囲をとりまいている金属帯によって、撃発準備状態に保持されている。

ビンが目標にあたって粉砕すると、金属帯の圧力が解放されて、撃鉄が空包を打ち、ナパームを発火させる。

ともあれ、現実にこうした火炎ビンが戦線の兵士に大量に交付されていたとは信じがたいことである。

|

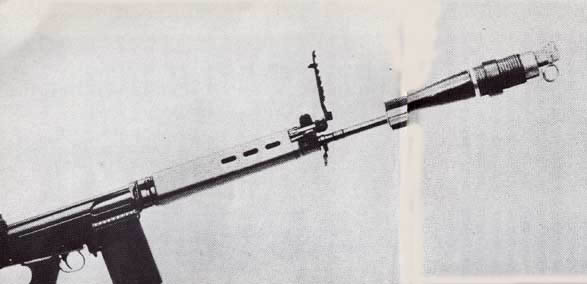

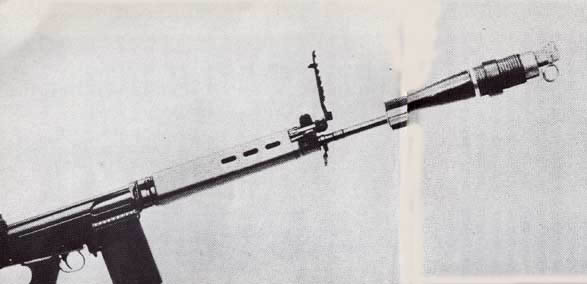

7.62ミリFN小銃に装着したメカル小銃擲弾

|

4 米も対戦車擲弾は成型炸薬型 top

対戦車擲弾に関しては、アメリカ陸軍も、ごたぶんにもれず成型炸薬の研究を進めた。

ある文献によれば、アメリカ陸軍は、モハウプトというスイス人を雇用して、小銃擲弾の開発をさせたようである。

そして、出現したのがM9型である。

これは底部が空洞になった擲弾で、銃口に取付けたほそい筒型発射装置に、かぶせるように取付けて発射された。

弾頭は大きくふくらんでいて、そこに一一三グラムのTNTの成型炸薬が充填され、頭部に感度の高い信管が取付けられていた。

この頭部の信管は、浸透噴流をさまたげて、その効果をよわめる傾向にあった。

従って、まもなくこの型は、成型炸薬の後方に信管を取付けたM9A1型にとってかわられた。 |

M9A1型対戦車擲弾

|

この設計は非常によい結果をもたらし、すぐあとに、白燐を充填した同じ型の発煙擲弾および、普通のM2型手榴弾の弾体にM9A1型擲弾の尾部部品と信管を、ネジで取付けただけの高性能炸薬榔弾があらわれた。

イギリス陸軍は、このM9型を高く評価し、これをもとに、独白の型の擲弾“85号小銃擲弾”を製造し、彼らの小銃に適した銃口装着用発射管を造った。

高性能炸薬擲弾についても、イギリス陸軍はアメリカの技術を取入れて、ミルス型36Mの弾体に85号の尾部部品と信管を組み合わせることにしたが、これは実用化されなかった。

生産を始めるまえに、もっとよいアイデアを思いついた者がいたからだ。

成型炸薬擲弾は、その爆発力の大部分を目標内部へふきこみはしたが、目標の両翼と後方の一定区域を危険にさらした。

そこで、イギリスのある設計家がこれをうまく利用してみたらどうかと思いついたのだった。

彼は、85号擲弾の弾体に硬質の鉄線をまきつけた。成型炸薬が爆発すると同時に、この鉄線がバラバラになってふっとぶはずである。

つまり、これまでの対戦車攻撃能力にかなりの対人効果がくわわるわけだ。

このアイデアがまんまと図にあたり、いまもふれた通り、36Mの弾体と85号の尾部部品とを組み合わせる計画はお流れとなった。

そして、この二重の目的をはたす“85M3型”が誕生することになった。

ところが、これが生産態勢に入るまえに戦争は終った。

その後まもなく、小銃擲弾の使用を全面的に中止すると、参謀本部が決定した。

このおかげで、各分野に採用されていた、また採用されるはずだった85号タイプの鄭弾はいっさい、現役からおろされることになったのである。

5 効果のない外被切れこみ top

再び、アメリカの擲弾開発状況に話をもどそう。

アメリカはかなりまえから、旧式のM2型擲弾が、もはや時代遅れの物になっていると考えていた。

鋳鉄の弾体に整然とした切れこみが入っていても、爆発した際に、切れこみどおりの破片となってとびちるものではない。

これは全くの偶然によるものであって、どのように破砕するかはわからないのである。

ミルスは、初めて自分の手榴弾を設計して、切れこみの入った弾体を世に送り出したとき、投擲手が泥だらけの手でちゃんと握ることができると同時に、手榴弾が適当な破片になって爆発するように心がけたのだ、と考えてもよいだろう。

しかし、ミルス手榴弾にしろ、ほかの切れこみの入ったいかなる手榴弾にしろ、その切れこみどおりにきちんと破砕したためしはない。

第二次世界大戦中、この破砕性の謎について抜本的な研究が積極的に進められ、弾体外表面の切れこみは、それが擲弾、砲弾、あるいは爆弾の区別なく、破砕にほとんど、あるいは全く効果がないと、はっきり証明されている。

少しでも効果があるとすれば、弾体の内側に切れこみのある場合で、歴史上このような例は、一種類の手榴弾にみられるのみである。

それはイギリスで一九一五年に製造された16号手榴弾で、弾体の内側に切れこみが入っていた。

この点に注目した者は一人もいなかったようだ。

従って、弾体の内側に切れこみが入っていたのは、鋳型でとるのに便利であったからで、破片効果を意図したためではなかったと考えてもさしつかえないだろう。

6 殺傷威力の根本的再考 top

アメリカのM2型、ミルスの諸型、そのほかすべての、外表面に切れこみの入った擲弾は、いずれもきわめて不規則に破砕し、ときには爆発地点から二〇〇メートルもはなれたところまで、バカでかい金属の破片が飛ぶこともあった。

アメリカの設計家たちは、この問題を根本的に再考する時がきたと感じた。

そこで、破片の大きさはどれぐらいが理想的か、どうすればそれが実現できるかの研究にとりかかり、最後にどうやって、彼らの考案した方法を擲弾に取入れるかを検討した。

そのときには、破片一個の重さは相反する様々な要因を計算にいれて、一オンスの二五分の一(約一・一三グラム)がもっとも理想にちかいと結論された。

つまり、これだと殺傷効果を発揮するだけの重さがあり、擲弾内の炸薬の爆発によって、良好な速度があたえられるのに十分な細片だった。

また一定の距離までその速度を持続するのに適した重さだが、さりとてあまり遠くまでとんで危険をおよぼすほど重くはない、ということであった。

これは、擲弾の殺傷半径をきわめて厳密に、かつ正確に限定することができることを意味した。

つぎの問題は、すべての破片をこの望ましい重さのものに破砕させる一方、飛散するこれらの細片を十分密集させるよう、擲弾の構造をととのえることであった。

こうした諸点を配慮してつくりあげられたのが、M26型である。

弾殼はうすい金属板だが、この下に硬質の鉄線を円筒形にしたコイルが取付けられた。

鉄線にはまえもって、望ましい重さ、大きさの細片に破砕するよう、一定の間隔をおいて刻み目が入っていた。

コイルの円筒にTNTを充填し、中央部にネズミとり式点火装置と起爆薬を組みこめば、この擲弾は完成する。

不幸にして、これがアメリカ陸軍に交付されるまでに、大戦は終結した。

しかし、その後に導入されていらい現在にいたるまで、アメリカ陸軍の主要な擲弾としての地位をたもち続けている。

イギリス陸軍は、これもまた模倣してL1A1型擲弾をつくりあげた。

M2型擲弾用に初めて開発されたものと同じような、尾部取付け装置を装着すると、この鄭弾も小銃擲弾として使用することができる。

7 野球のボールにヒントを得て top

M26型擲弾の開発が進められている一方では、アメリカ国立研究開発委員会も、手榴弾分野の研究に目をむけていた。

しかし、彼らの観点は、前者の場合とはひどくかけはなれたところにあった。

つまり、彼らの基本的建前は、

「アメリカの青年はみんな、野球に親しんでいる。

そこで、野球のボールと同じ大きさ、形をした手榴弾を造ることにしよう。

そうすれば、手榴弾の様々な、変則的な投げかたを教える必要がなくなる。

生まれつきそなわった技術をいかし、非常な殺傷効果をそなえたボールを手に、マウンドのプレートに立って、カーブであろうと直球であろうと、好きなように投球するだけでことたりる」

ということであった。

こうして実現したのが、T15型、すなわち“ピアノ”手榴弾である。大きさも形も野球のボールと同じで、69号手榴弾(イギリス)のものをもとにした全方向信管を採用した。

装薬は、サイクロナイトとTNTとの混合物である。

不幸にして、全く形状のちがった手榴弾に、このイギリス型の信管を適用するのは、かなり厄介なことであった。

つまり、信管を擲弾内部にすっかり埋めこみ、かつ野球のボール型の外表面からはみ出さないようにするため、改造が必要であり、成功するまでにしばらく時間がかかった。

できあがったものは、信管がかなり大きくなり、装薬を大幅にへらさなければならない手榴弾だった。

しかし、もう少し改良がほどこされたのち、このT15の改造型の高性能爆薬手榴弾、および白燐手榴弾が製造され、実験用として補給された。

ところが、この頃には大戦も終り、M26型が導入されようとしていたので、T15型は沙汰やみとなったのである。

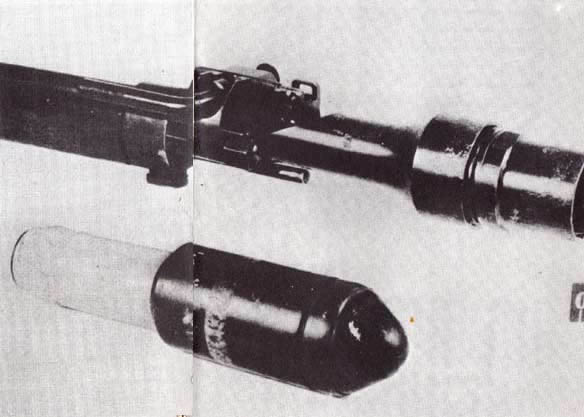

|

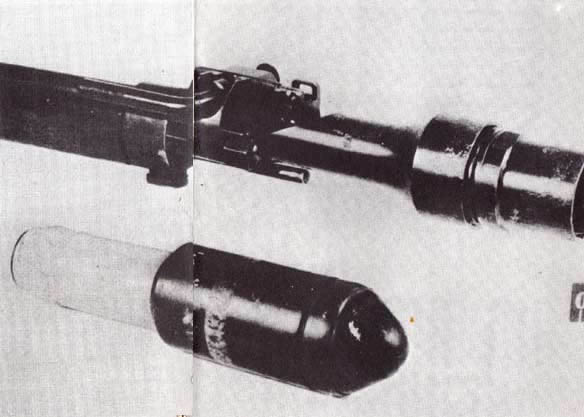

日本の小銃擲弾発射器と成型炸薬〔対戦車用〕小銃擲弾

|

8 融通のきいた日本製手榴弾 top

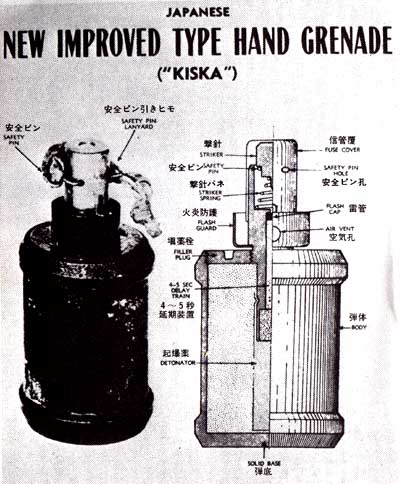

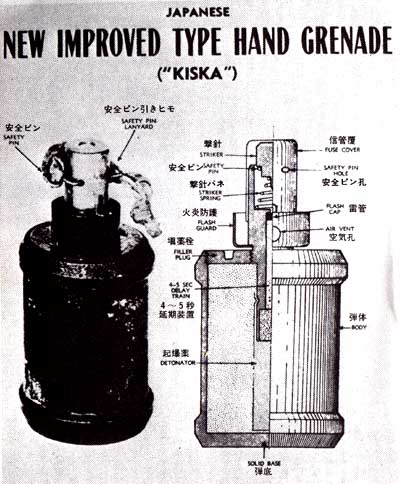

日本の手榴弾は比較的簡単なもので、主要な型は頭部に撃発点火装置をもつ、切れこみの入った円筒型鋳鉄の手榴弾であった。

安全ピンをぬいてキャップをはずし、なにか堅いものの表面――適当なものがない場合は、軍靴のかかとを利用――に点火装置の撃針をたたきつけたのち、投擲する。

この設計の手榴弾に関しては、一九四三年七月現在で、日本軍の保有する装備品の手引きとして、オーストラリア陸軍が配布した便覧に述べられている注意書きがマトをついている。

「注意:この手榴弾の信管はきわめて不安定であるから、撃針をたたきつけると、ただちに投擲することが肝要である」

しかし、この手榴弾は、ひとつ特異な特徴をもっていた。

すなわち、信管をべつの種類のものに取替て、尾部に推進薬を充填した装置をネジこみ式に取付けると、迫撃砲弾にも使用できたという点である。

あるいは、適当な尾部取付け部品を装着すれば、外装式発射器から発射することのできる小銃擲弾にもつかえた。

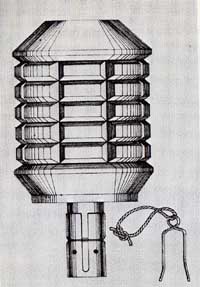

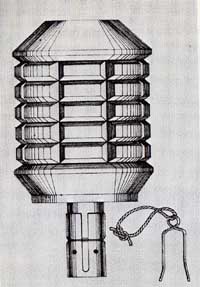

日本陸軍はまた、柄つき手榴弾も装備していた。

ドイツ型よりもずっと小型で、なめらかな鋳鉄の弾頭部の直径は柄の部分とほとんどかわらないぐらいであった。

しかし、点火装置はドイツ型と同じように摩擦式で、柄の中空部を下へとつうじている引きヒモを引いて点火させる。

筆者がこの手榴弾に初めて接したのは、一九五一年、朝鮮戦争のときであった。

そのとき、部下の一人が奇妙な形をした道具で、天幕用の杭を一生懸命打ちこんでいた。

「それはなんだ?」と筆者はたずねた。

「これは朝鮮の金槌ですよ、軍曹」

筆者がそれを受けとってよく調べてみると、なんとそれは日本の柄つき手榴弾だったというわけである。

その後まもなく、べつの兵士が携帯天幕を張るために地面にパイプを打ちこんでいた。

そのパイプはなにかとたずねると、彼はガス管だとこたえた。

「ガス管? しかし、このあたりにはまだガスは通っていないはずだがね」

そこで、筆者たちは考えることをやめて、実際に地面からパイプをぬいて調べてみた。

それは日本製の破壊筒(鉄条網または地雷原の破壊に用いるもの)だったのである。 |

日本の九九式“キスカ”手榴弾

日本の九七式手榴弾

|

9 特攻兵器刺突爆雷 top

日本の擲弾については、ごく簡単にしかふれることができない。

というのは、その種類がごくわずかしかなかったからだ。

しかし、“刺突爆雷(しとつばくらい)”についてはぜひとも触れておかなくてはならないだろう。

これは、いわゆるカミカゼ精神(特攻精神)がさかんになった大戦末期に製造されたものである。

竹筒に大きな成型炸薬を充填し、延期時間ゼロの引張点火装置を取付けた簡単な爆雷だった。

連合軍の戦車が接近してくるちかくの穴に、特攻兵がこれを携行してたてこもり、戦車が姿をあらわすと、穴から跳び出していき、この成型炸薬弾の頭部を車体にしっかりとおさえつけ、引きヒモを引くのだ。

この場合、粘着だの磁石だのは全くのナンセンスであった。

10 ソ連が誇るF1型擲弾 top

ソ連の歩兵は常に手榴弾を意識し、この兵器をしばしば“ポケット砲兵”と称していた。

第一次大戦中に柄つき手榴弾が製造されたが、これは両大戦間にわずかに改良されてM13/30型となった。

簡単な爆破擲弾だが、防御任務用に破片環を取付けることができた。

ビビアン・ベシェール擲弾を大ざっぱに応用した小銃擲弾のVGD1930型も交付され、コップ型発射装置から実包で発射された。

これらは単純なつくりの擲弾だったが、そのつぎの手榴弾、M1933柄つき型は、非常にこみいった撃発および信管構造であった。

まず、弾体から柄をちょっと引いて半分まわし、もとへもどす。

それから、弾体上の安全装置をはずして、投擲するという順序をふむ。

あまり人気のない手榴弾であった。

その理由はたぶん、戦闘で頭がカッカしているため、投擲しようとする際に、柄をどっちにまわすか、あるいは安全装置をはずすのは、柄をまわすまえなのか、あとなのか、忘れてしまうことがよくあったからだろう。 |

14/30型柄つき手榴弾をもったソ連兵

|

そのつぎは、破片手榴弾F1型で、これはアメリカのM2型をほとんどそのまま模倣したものだが、安全桿のぱねとび式点火系統にわずかな相違があった。

これはおそらく、ソ連軍の保有した全擲弾品目の中で、もっとも信頼のおける、そして一番よく使用された手榴弾といえそうで、いまだに共産圏の陸軍で使用されているのが見うけられる。

11 ソ連も破片効果を追求 top

対戦車用としてソ連は、最初に爆薬を多量に充填した柄つき手榴弾を製造したが、性能はあまりかんばしくなく、やがて成型炸薬型擲弾にとってかわられた。

これは小銃の銃口挿入用の桿つきで、発射には空包が使用された。

中空になった円筒型尾部は、飛行中の擲弾の姿勢を安定させる役目をはたした。

この尾部部品は、擲弾が銃口に装着されるときには弾体にくっついているが、発射の衝撃でバネ仕掛けの止め金からはずれて、桿ぞいにすべりおり、擲弾に良好な安定度をあたえるにふさわしいところで、止まるようになっていた。

しかし、これは製造が厄介で、思いどおりに作動しないこともよくあった。

ほかに桿つき擲弾にありがちな欠点をすべて備えていたために、はるかに簡単な手榴弾にとってかわられた。

これには、姿勢安定をあたえるのに二本の布製吹き流しがついていた。

第二次世界大戦終結後、あらためて擲弾の在庫品目が点検され、あまりかんばしくない型のものは処分された。

しかし「米ソの冷たい戦争」の成行いかんで、状況がどう変化するかわからないので、擲弾を大規模に廃棄することはできなかった。

そして終戦以来、アメリカが研究開発をすすめてM26型を実現したのと同じように、ゆっくりとだが着実に進歩をとげていった。

つまり、破片を理想的な重さ、大きさに破砕させることができ、殺傷半径も正確に限定できるような手榴弾の開発が行われたのである。

対戦車擲弾の分野でもかなりの進歩がみられた。

もっとも、こちらのほうは最近、もっと重い弾丸をより早い初速で、より正確に発射することができる肩撃ち式発射装置が開発され、追いつかれたかっこうだが……。

この発射装置については、のちにくわしくふれることにしよう。

12 戦後の花形小銃擲弾“エネルガ” top

戦後の対戦車擲弾で主要なものといえば、スイスの“エネルガ”があげられる。

これは、アメリカのM9シリーズと同じように、小銃の銃口に装着した伸張部の先端を、擲弾底部の穴にはめこんで発射する外装式のものだが、M9シリーズよりはるかに正確である。

また弾頭直径がM9シリーズより大きいので、弾着地点での効果もずっとすぐれていて、厚さ三〇センチの装甲板を貫通する性能をもっている。

初期型は戦後まもなく開発され、一九四七年に諸外国の関係者のまえで性能実演公開実験がひらかれたが、戦後の反動もあって、あまり関心をひかなかった。

その上、まえにも述べた通り、イギリス陸軍は小銃擲弾の転換を決定していた。

理由は、もっと有効な肩撃ち式擲弾発射装置が出現したからだ。

確かに肩撃ち式擲弾発射装置は、きわめて有効であった。

しかし、これを歩兵の全員に武装させるわけにはいかなかった。

さりとて、各歩兵は対戦車攻撃能力をもっている必要がある。

そこで、肩撃ち式擲弾発射装置の装備兵が間に合わない場合はどうするか、という問題が起った。

この結果、一九五〇年代半ばに、再び小銃擲弾が見なおされることになった。

それ以来、NATO「北大西洋条約機構」加盟国のほとんどの陸軍が“エネルガ”擲弾を保有している。

一九五〇年後半には、これの興味ぶかい改造型“スーパー・エネルガ”が出現した。

これには、尾部に小さなロケット推進薬がおさめられていて、発射用空包の火花によって点火され、擲弾の射程距離をのばし、増速させるのである。

不幸にして、たいていのロケット推進装置の例にもれず、これは正確さをそぐことになった。

筆者の知るかぎり、この“スーパー・エネルガ”を採用している陸軍は、現在までのところない。

射程距離をのばして目標を外すよりも、短かい射程で命中するほうが好ましいにきまっている。

この件で思いだしたが、一九四〇年に、ある発明家がイギリス陸軍にたいして、これに似たロケット推進擲弾の実演公開実験をおこなったことがあった。

ところが、この発射実験結果に関する報告はかなり手厳しいものだった。

「射手が鉄かぶとをかぶり、顔を地面にふせて、小銃を腕いっぱいまで前方べのばして発射する、という事実から考えると、この兵器の目標命中率に、ほとんど期待をかけることはできない」

13 高低圧方式を採用したM79 top

第二次世界大戦中に運用された軽迫撃砲、および様々な発射装置の経験から、各種の銃口装着発射装置(コップ型発射器もふくむ)よりも、銃身あるいは砲身を利用する兵器のほうが本来、性能的にすぐれていることが証明された。

戦後、アメリカ陸軍は軽量級の肩撃ち式兵器を造ろうと、研究開発を進めた。理想的な射程で擲弾を発射することができ、従って小銃擲弾に、あるいは超軽量の迫撃砲にも、とってかわることができる発射装置の実現をめざしたのである。

研究の結果、四〇ミリM79擲弾発射装置が製作された。

基本的設計は、単銃身短霰弾銃に似ている。この弾薬は、霰弾ではなく、擲弾を組み合わせた鋼鉄製薬莢弾である。

擲弾そのものは、球形の鋼鉄製弾体であるが、弾道性能を良好にするとともに、弾頭に着発信管を取付けるため、軽金属の仮帽(空気抵抗をふせぐための流線形のおおい)がつけられている。

この推進方式がまた、興味ぶかい。

なぜなら、ドイツのラインメタル・ボルジヒ社が第二次世界大戦中、対戦車砲むけにあみだした高低圧方式を採用しているからだ。

M79の場合、発射薬は、薬莢底部の補強された一画に充填されている。

この部分の隔壁には、擲弾の後方に生じた薬莢の残りの空間内へ通じる小さな孔が、いくつかあけられている。

発射すると、この補強された一画に高圧ガスが生じ、この高圧ガスは、隔壁の孔から例の薬莢の残りの空間へ噴出し、膨張して低圧ガスとなる。

この低圧ガスが、実際に擲弾を砲身から撃ちだし、弾道の安定性と効率性を高めるのである。

この方式を採用するには、爆発力をとじこめるために、薬莢内部のつくりを頑丈なものにしなければならない。

だが、高圧ガスを直接、砲身内にこもらせる場合よりも、薬莢つき擲弾と発射装置は、総合的には驚くほど軽量に造ることができる。

14 跳躍(ちょうやく)式擲弾の登場 top

初めて対人手榴弾が開発されて以来、多種多様のタイプの弾丸が造り出されてきた。

直接対人用弾丸としての“バックショット”(鹿玉=大粒の鉛の霰弾で、主としてキジやカモ狩りに使用される)、その他、様々な信号弾などである。

とはいえ、すべてが軍用として実用化されたとはかぎらない。

四〇ミリM79擲弾発射装置は現在、多くのNATO加盟国で運用されており、また最近、ベルギーの有名なFN社(ベルギー国立兵器製作会社)が“バウンスィング・グレネード”(跳躍式擲弾)の開発を発表している。

これは、ドイツの八〇ミリ“バウンスィング・ボム”(跳躍爆弾――これについてはのちに述べる)の変種で、着発信管に接して充填された少量の推進薬によって作動する。

擲弾が目標点の地面に弾着すると、着発信管が推進薬に点火して、擲弾は宙にほうりあげられる。

それと同時に、短延期信管が点火され、燃えつきると最適の殺傷効果を発揮する高さで擲弾が爆発するというわけである。

擲弾そのものは、破片を制御する最新の原理にもとづいて造られており、プラスチック材に四五〇個の熱処理した鋼鉄球をうめこんだものを使用し、二六グラムのサイクロナイト装薬が中に入れてある。

このクラスの擲弾の有効射程は三二〇〜三七〇メートルである。

15 取扱いの面倒な多目的兵器 top

M79発射装置が導入されてまもなく、“SPIW”つまり Special Purpose Individual Weapon

(特殊用個人操作兵器)構想がうまれた。

これは、M79をモデルにした擲弾発射筒と、普通の歩兵用小銃を組み合わせたものである。

この発射筒は、小銃の銃身の下側に取付けてあり、その発射機構は、親兵器である小銃の引き金に連結している。

従って、射手は小銃の発射、あるいは擲弾の射出を意のままに選択することができる。

これは、擲弾発射能力をかねそなえた対人兵器だが、一九六〇年代には対伏兵兵器としてさかんに売りこまれた。

しかし、この構想はあまり定着しなかったようである。機構の精巧さは申し分ないのだけれど、携行するのに重く、厄介であった。

しかも、とりわけベトナム戦での経験から、歩兵部隊に十分な数のM79擲弾発射装置を補給すれば、必要とされる火力はこれでまかなわれ、小銃兵の手をかりなくてもすむことが、はっきりと証明されたのである。

さらに、この分野ではイタリアの試みも忘れられないだろう。擲弾発射筒と騎銃(カービン)を組み合わせたもので、アイデアは同じである。

歩兵に緊急用の迫撃砲を武装させるのがその狙いだったが、これはいかにも操作がめんどうであった。

この組み合わせ兵器はともに、つまり騎銃も擲弾発射筒も槓桿(こうかん)操作式だが、遊底はひとつしかなく、実弾と擲弾用の特殊空包につかいわけられた。

ということは、射手が擲弾を発射する必要ありと判断すると、騎銃からこの遊底をはずして擲弾筒の筒尾に装着しなければならなかった。

発射任務が終ると、今度は、自分の身を護ることを考える暇もないうちに、遊底を騎銃の方へ移しかえるというわけである。

これは、とりわけ不成功に終った兵器であった。

おそらく、多目的兵器を売りこまれて、ときには採用したい気になるどこかの国の陸軍があるとすれば、これを思いだしてふみとどまるぐらいの役目ははたすであろう。

16 超小型でも威力は十分 top

一九一五〜一六年に、つぎつぎと新型の擲弾が発明されてからというもの、この分野における個人の、あるいは民間会社の努力は、あまり実をむすばなかった。

“穴馬(あなうま)”が有望な擲弾として提案されることはごく稀(まれ)である。

しかし最近、オランダの一会社ネーデルランド兵器・弾薬製作所がこれをなしとげ、超小型手榴弾を製造している。

この手榴弾はゴルフボールほどの大きさで、ブッション点火装置を採用しており、跳ね飛び式の安全桿がついている。

炸薬はサイクロナイトとTNTの混合物で、破砕を制御する刻み目が内側にきざまれている。

超小型でも爆発はすさまじく、破片の殺傷効果は爆発地点の五メートル以内だときわめて危険であり、一〇メートル以内でも負傷はほとんどまぬがれない。

しかし、一五メートル以上とおざかると比較的危険はなくなる。

これは非常に小型かつ軽量で、この五個分がアメリカのM2型あるいはイギリスの36M二個分の重さにしか相当せず、驚くほど遠くまで投擲することができる。

筆者の知るかぎりでは、最長投擲距離は九三メートルである。

投擲手が破片をあびて負傷する心配は全くなく、二発、三発と投擲することができるので、きわめて有効な攻撃型手榴弾といえるだろう。

小銃擲弾についても民間会社で開発が進められており、ある社では興味ぶかい破砕制御方式を考案している。

つまり金属をまえもって細片にし、これらを、擲弾のうすい外被内におさめたPVC(ポリ塩化ビニル)の筒に埋めこむである。

従って、破片の大きさや配列は、炸薬の量そのほかとの関連において、もっとも大きな効果が期待できるように、あらかじめ計算がたてられるわけである。

こんにちでも、擲弾はまだ死にたえていない。

それどころか、これっぽっちも病んですらいない。

擲弾は立派に生きているのであり、これから先も十分長生きすることであろう。

top

**************************************** |