|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

5 第一次大戦中の列強迫撃砲

|

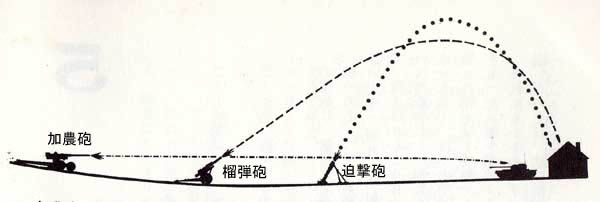

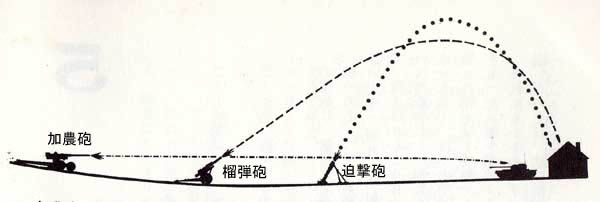

加農砲、榴弾砲、迫撃砲の弾道

加農砲(カノン)は視認できる目標にたいし直接射撃するため、高初速の低伸弾道で発射する。

榴弾(りゅうだん)砲は遮蔽されて視認できない目標にたいし間接射撃するため、

遮蔽物をこえて射撃できるよう高くカープをえがく弾道で発射する。

迫撃(はくげき)砲は榴弾砲と同様の目標にたいし、さらに近距離から45度以上の角度で発射する

|

迫撃(はくげき)砲は、厳密に定義された火砲の一種である。

つまり射角四五度より大きい角度で弾丸を発射し、従って、敵をはさんで介在する山頂、あるいは掩蔽物ごしに弾丸を大落角で弾着させる砲で、ほかの方法では攻撃不可能な目標地域を攻撃できる、曲射弾道をもった兵器を意味する。

それにもかかわらず、普通“迫撃砲”といえば、砲口装填式で解体することができ、分隊が持ち運びできる、簡単な歩兵用滑腔(かっこう)兵器が心にうかぶ。

大ざっぱには、ほとんどの迫撃砲がその通りであるが、これから解明されていく通り、迫撃砲の中には一般的に想像されているより、もっと重量級で、複雑なものもある。

1 モハメッド二世が迫撃砲を発明 top

加農砲(カノン=平射砲ともいう)の射角を大きくして、敵の頭上に弾丸をふりそそぐことを、最初に誰が思いついたのか断言はできないが、一四五一年(日本では室町時代、宝徳三年)にコンスタンチノープル「イスタンブール」が大包囲攻撃をうけた際、モハメッド二世がそれらしきものをあみだしたと考えてもよさそうである。

ギリシャ人のある著述家は一四六七年に、ゴールデン・ホーン(イスタンプールの港)に投錨した敵の艦隊に、モハメッドがいかに対処したかについて述べている。

「彼(モハメッド)は、異なったタイプの防御法と、全く新しい種類の砲を提案した。

砲については、従来の型を少し改造して石弾を非常に高い角度で発射させ、船の真上から落下して撃沈させることができるようにすべきだとした」

この著述家はさらに、言葉を続けて、設計どおりに砲が造られ、石弾が一発発射されたと述べている。

そのあとで、

「彼らは、砲の方向をちょっとかえて、二発目の石弾を発射した。

この石弾はとてつもなく高く舞いあがり、船の甲板のどまんなかに大音響をたてて落下し、船をこっぱみじんにして海底に沈めた。

水兵の何人かは船の破壊で死に、あとは溺死した……」

その後、このアイデアがヨーロッパにひろまるまでに、しばらくの期間がかかっているようだが、十六世紀末頃には、迫撃砲はかなり一般的になっていた。

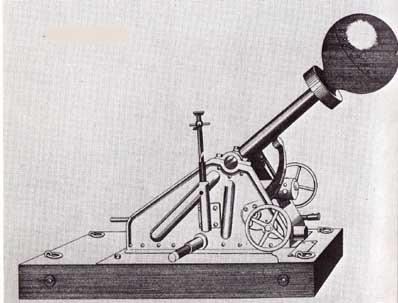

当時の迫撃砲は、鋳鉄か青銅製の簡単な筒で、木製の底板に射角を一定にして固定してあった。

従って、射程は発射薬の装填量を加減してかえるようになっていた。

筒、つまり砲身は非常に短かくて、口径のせいぜい二倍加三倍だった。

口径は全般的にかなり大きく――当時の普通の砲より大きかった――口径一五インチ(三八一ミリ)にも達する迫撃砲など、ごく普通であった。

迫撃砲は程度の差はあれ、二十世紀に入るまで、このような発達段階にとどまっていた。

対岸攻撃と同時に沿岸防備の海軍用兵器として採用していたイギリスの、一八五〇年代の一三インチ(約三三〇ミリ)迫撃砲は、まさしくモハメッドのアイデアの再現であり、短かくてずんぐりした鋳鉄の砲身が、木製の底板にしっかりと固定されたものであった。

発射薬の装填量は、砲手のカンに頼るしかなかった。

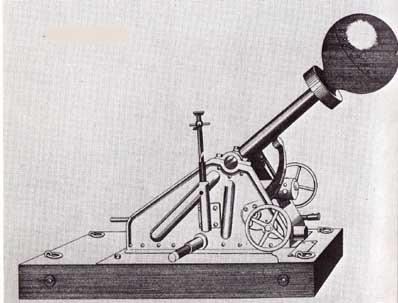

続いて、「つぎの装置は、オーストリア陸軍のプルスダイン中尉が開発したものである。

砲身は薄鉄板でつくり、普通の円筒形のブリキ缶が入るくらいの太さの砲腔をもたせる。

三挺の小銃の銃身を短かく切りおとし、砲身の後端部にはめこみ、それぞれの床尾を、木製の底板にゴム板を貼付たものの上に固定する。

実砲からまえもって弾頭部をぬきとっておき、一本の引き繩(銃砲の撃発用引き金)によって三挺を同時に発射させる。

こうして、擲弾は射出される。この装置は戦場で即席に、しかも簡単に造ることができる」と。

しかし、オーストリア・ハンガリー(第一次大戦前の連合王国)陸軍が“戦場”でこれを“即席に”造ったものがいた、という記録は残っていない。

三挺の小銃を同時に発射させるとなれば、誰しも試してみる気を起さなかったにちがいない。

三つの発射器のあいだにほんのわずかな時間のずれがあっても、なにかきわめて特異な結果を招いたにちがいないからだ。

ついでだが、このプルスダイン中尉は、創意工夫の人物であったらしい。

これより二年ほどまえの同誌に、ある設計を登場させていた。

それは、軽機関砲と機関銃を装備した軍用装軌車両である。

事実、戦車の提案で記録に残っているもっとも初期のもののひとつで、オーストリア・ハンガリー陸軍とドイツ陸軍に実用化の提案がなされたが、両陸軍ともにこのアイデアを拒否している。

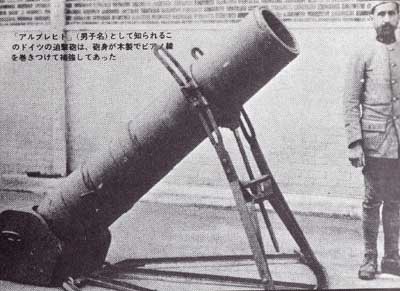

4 他国を圧倒したドイツの迫撃砲 top

一九一四〜一八年の戦争(第一次大戦)が勃発したとき、ドイツ陸軍は、迫撃砲の中型一一六門および大型四四門を保有し、いずれも歩兵連隊の工作中隊(後進部隊の準備工作をする)が装備し、運用した。

手榴弾の場合と同様、迫撃砲も戦争が流動的な段階では、ほとんど使用されなかったが、一九一四年遅くには、一般的に運用されるようになっていた。

これと同時に、いまひとつの兵器、クルップ社の塹壕用榴弾砲(曲射砲)が戦場に登場した。

これは、その弾丸のふうがわりな形から“トッフィー・アップル迫撃砲”として知られるようになった初の兵器である。

このクルップ社の迫撃砲は、一九一二年に社独自で開発されたものだが、当時、軍当局からはうけいれられなかった。

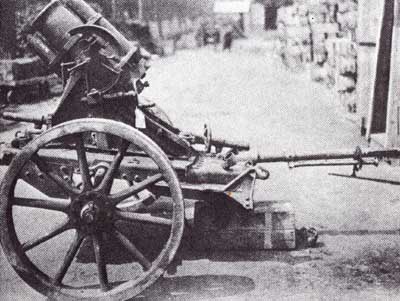

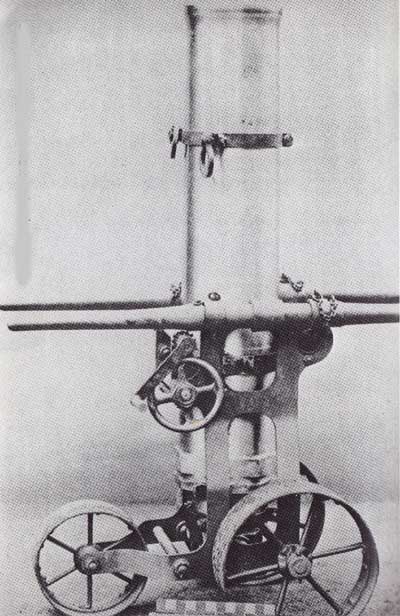

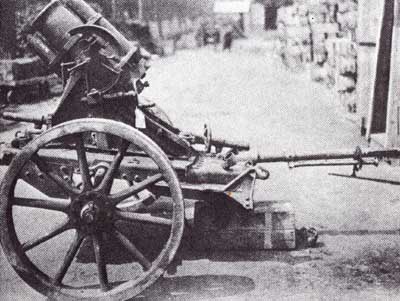

口径約二インチ(五〇・八ミリ)の滑腔砲で、二個の車輪で移動させることのできる底板上に固定されていた。

使用するときには、車輪をはずして、適当な場所に、底板を安定するように設置する。

砲身の射角は四三度から八〇度までかえることができ、弾丸はうすい弾殼(だんかく)の球形をしており、底部に口径二インチの桿がついている。

桿(かん=差込棒)を砲口に挿入し、少量の無煙火薬を装填して発射する。

この一八七ポンド(約八五キロ)の弾丸の最大射程はおよそ三五〇メートルであった。

弾殼のうすい弾丸なので、これは目標地点でかなりの爆発をおこし、その爆風は大きな破壊効果を発揮した。

飛行中、桿は弾丸についたままで姿勢安定の役目をはたし、弾丸は頭部から弾着して、簡単な着発信管によって爆発する。

こうした兵器が戦線に出現して、イギリス兵やフランス兵は大いにあわて、なんらかの形式の報復兵器を必要とした。 |

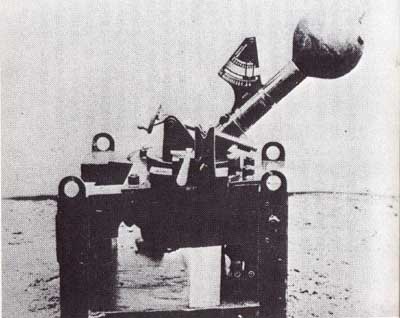

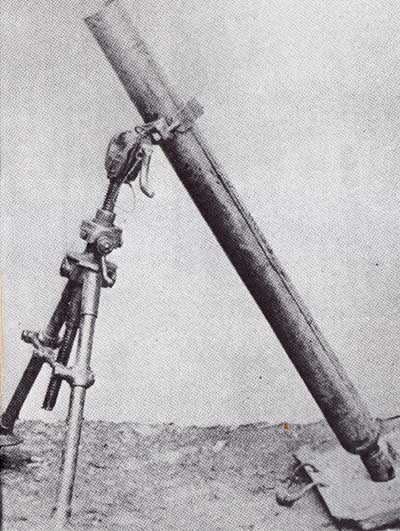

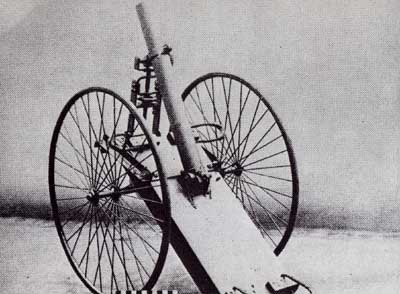

クルップ1912型榴弾砲

移動用車輪つきのドイツ迫撃砲

|

5 連合軍、古物を再利用 top

イギリスは事実、大戦勃発のまえにドイツの迫撃砲について情報をつかんでおり、設計陣にたいして同類の兵器の製作を要請していた。

しかし、もっと優先順位の高い兵器の設計におわれて、迫撃砲に関してはほとんど手つかずのままであった。

一九一四年十一月、不満は最高潮に達し、もっとも簡単な方法でやっと行動にうつされた。

つまり、ブンどったドイツの迫撃砲が一門、ウーリッジ造兵廠兵器研究実験所に送付されたのである。

ただちに一〇〇門の模造迫撃砲が製造され、とりあえずその年のクリスマスまでにフランスで戦っている兵士たちのもとへ届いた。

そのあいだに、各銃砲製造会社や機械製作所は、もっとましな兵器の設計および製作の要請をうけ、陸軍は現物ができあがるのを待った。

さて、できあがった現物は、戦場では華々しい成果を期待するにはあまりにもたよりない、この上なく珍奇な金属物のコレクションだった。

新しい兵器をやすく、簡単に製作することが強調されたために、発明家たちはいささか横道へそれすぎ、とても筆舌ではつくしがたい設計の兵器を造り出したのである。

くわえて、フランスのあちこちの古物商が倉庫の片隅をほじくって、前世紀半ばの古めかしい、鋳鉄や青銅の迫撃砲とひと山の弾丸をひっぱりだし、生き返らせたのだった。

これらは、現実に戦線におくられ、新設された“迫撃砲支援部隊”の初の装備となった。

この支援隊は公式に、一九一四年十一月二十六日づけで編成されたが、非公式には“自殺クラブ”として知られていた。

イギリスの将校二人、イギリス陸軍騎兵隊と同要塞砲兵隊所属の砲手九人からなっていた。

受領した兵器に、彼らはびっくり仰天した。六インチ迫撃砲二門である。

その一門は、一八四八年ブレゲー社の鋳鉄のもので、一方は、一八四二年トゥールーズ社製である。

いずれも間違いなく、クリミア戦争(一八五四〜五六年)で戦果をあげた兵器だった。

それが証拠に、クリミアの勲章が授けられており、それに“セバストポリ”(クリミア半島南端の海軍基地で、当時三四九日間にわたる激戦が行われた)と刻まれていたからだ。

6 自給自足で戦線を守る top

その後、この二門にくわえて、八インチ(二〇三ミリ)迫撃砲一門が補強されたが、これまた過去の遺物であった。

弾丸は、同じくクリミア戦争当時の、鋳鉄の球形のもので、発射薬はバラの黒色火薬だった。

弾丸を装填するまえに、この黒色火薬が薬室にそそぎこまれたのである。

発射は、点火孔に電気雷管を挿入して行われた。

この場合、発電機を使用し、砲手は安全な距離をたもっていることが肝要であった。

“自殺クラブ”のメンバーであった一人の言葉を引用すると、この迫撃砲をいよいよ使う段になると、置いてある場所から引っぱりだしてきて、きれいに掃除をし、ときには曲がり柄(え)キリで、点火口の通りをよくする必要があった。

それから、弾丸が発射されたそうである。

この迫撃砲は、もうひとつのかわった使われかたをしていた。

つまり、口径の一致した木製のブロックを砲身の砲口すれすれまで挿入し、その上に口径の大きな弾丸をのせて、安定をとるためにレンガや木片のつっかいをかませ、そして発射するというわけである。

これらの迫撃砲は、口径の一致した弾丸を使用した場合、約三〇〇メートルの射程をもっていた。

一方、口径の大きい弾丸の場合はせいぜい、八〇メートルどまりであった。

こんなわけで、戦場の兵士たちは、これら過去の遺物をややオッカナビックリぎみに運用していたが、やがて一九一五年早くに、イギリスが制式に採用したいくつかの型の迫撃砲がおくられてきた。

そのころにはすでに、イギリス陸軍第4軍が、水道管を利用した独自の迫撃砲の製作と、弾丸として使用するのにブリキ缶に地雷用爆薬をつめたものの製造にとりかかっていた。

むろん、フランスのこれら過去の遺物を補強するためである。

その後まもなく、第2軍は、アルマンティエール(北フランス・ノール県の都市)に鋳造所を開設し、スクラップとなった真鍮の薬莢で口径三・七インチの迫撃砲を鋳造した。

各部隊は、同量の空薬莢とひきかえにこれらの迫撃砲を交付された。

従って、生産はおおかれすくなかれ自給自足態勢であった。

7 徹甲弾を迫撃砲に改造 top

純粋に公式筋をつうじて戦線に姿をあらわした初の兵器は、性能テストに合格しなかった海軍の六インチ徹甲弾をくりぬき、腔綫を切って製作された砲口装填式四インチ迫撃砲である。

これはウーリッジ造兵厰が造ったものだが、文字どおり、弾丸を砲に改造したかわりダネであった。

弾頭部を木製の底板にはめこみ、弾底部がそのまま、この迫撃砲の砲口となった。

そして、射角を調整するネジ式桿を取付けた原始的な二脚架で、これを支えている。

弾丸の表面には、砲の腔綫にあわせて、二列の鋲(びょう)がうちこまれている。

五〇年まえの施綫「腔綫を切ってあること」砲口装填式砲に逆もどリしている点で、興味ぶかい。

弾重は約八ポンド(三・六キロ)であり、発射薬には綿火薬を使用し、砲尾に取付けた銃剣受止め孔に固定してある、短かく切った小銃発射機構によって点火された。

射程は、およそ八二〇メートルで、これら施綫迫撃砲は人気があり、きわめて大きな効果を発揮した。

かなりの数が運用されたが、一九二八年にはストークス砲にとってかわられた。

しかし、実際はその何門かが第一次大戦をつうじて使用されていたらしい。

というのも、この迫撃砲とその弾丸は、一九二〇年まで公式に廃止を宣告されなかったからだ。

もうひとつ実用化された設計は、門数こそおおくなかったが、滑腔四インチ迫撃砲である。

これは鋼鉄の筒を木製の底板に蝶つがいどめした簡単な形式のものだった。

砲身の筒は、木製の二脚架の中央に取付けた、らせん桿にささえられて、前面の取っ手を操作すると、この桿が上下して射角が設定される。

弾丸は、姿勢安定の形式をいっさい採用しておらず、信管および発火装置は、発射薬の火花によって点火される普通の長さの安全導火線を使用していた。

この型は、施綫型ほど性能がよくなく、大部分が運用開始して、二、三日のあいだに砲身破裂を起してしまった。

おそらく、もと徹甲弾の改造型迫撃砲より、この砲身ははるかにもろかったのだろう。

8 複雑化するドイツ兵器 top

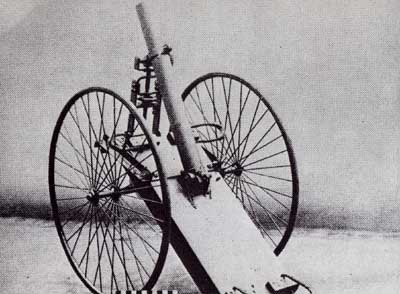

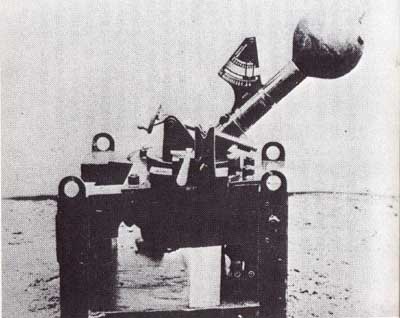

イギリスの代表的な兵器製造会社のビッカース社は、ドイツのクルップ社の榴弾砲に相当する四〇ミリ迫撃砲を製造した。

兵士たちはその弾丸の形から“柄つきフットボール”と呼んでいた。

この迫撃砲は、クルップ型の場合と同様の桿のついた球形の弾丸を発射したが、弾丸そのものは、クルップのものより軽量で、射程は長かった。

同社はまた、戦前の七五ミリ山岳榴弾砲をもとにした設計を提案した。

しかし、これは後装式で、かつ駐退復座装置つきのもので、あまりにも複雑すぎ、当時としては生産が困難すぎると判断され、しかも量的におおくが要求されることもあって採用されなかった。

一方、ドイツはいっそう複雑な兵器生産の方向へむかっていた。

最終的には、口径七六ミリのものから二五〇ミリのものまで八つの型を運用した。 |

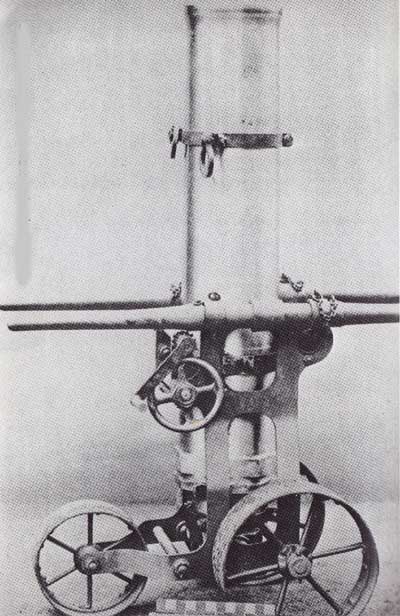

横からみたビッカース型。全体の構造と、

堅牢なつくりであることがうかがえる。

|

小型(七六ミリ)、中型(一七〇ミリ)、大型(一八〇ミリ、二四〇ミリ、二五〇ミリ)と分類され、一九二八年半ば頃には大型二八一門、中型六四〇門、小型七六三門を保有していた。

そして、月産四三〇〇門のわりで生産が進められ、大戦末頃には約一万七〇〇〇門の迫撃砲が運用され、これにたずさわる兵士はおよそ二〇万人であった。

連合軍側の設計が、できるだけ簡単なものを建前としていたのに反して、ドイツの型は、後装式、駐退復座装置が採用され、様々な装備が追加されて、ますます複雑化していった。

戦局が落ち着いていたあいだは、とりたててどうということもなかったが、一九一八年、事態がひっぱくし始めたとき、こうした大型兵器の重要性がたちまち脚光をあびるようになった。

9 ストークス砲の開発 top

さて、のちのち迫撃砲といえば、常にこの人の名前が思い浮かんでくるといわれる人物が、イギリスにあらわれた。

その人物とは、ウィルフレッド・ストークス(のちに卿となる)で、ランサムズ・アンド・ラピアー社の専務取締役であった。

同社は、農耕機やスチーム・エンジンなどを製造していた社歴も長く、有名な会社だったが、ストークスは一九一五年初期に、迫撃砲の問題に目をむけ始めたのである。

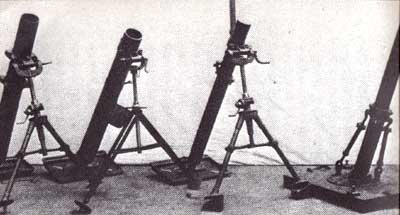

そしてまもなく、鋼鉄の底板に滑腔の砲身をすえ、らせん桿で射角を操作できる装置のついた二脚架で砲口を支えている、といった簡単な兵器を設計した。

砲尾は閉鎖されていて、撃針が固定してあった。

弾丸は、鋳鉄の円筒形のもので、弾尾には側壁に穴のあいた薬筒挿入部があり、これに口径一二ミリ霰弾銃の薬莢が装着された。装薬はバリスタイト(混成無煙火薬)である。

弾頭には“ピストル”信管、つまりミルス擲弾の点火系列をもとにした信管が取付けられていて、跳ね飛び式の安全桿が安全ピンとバネ仕掛けのプランジャーで固定されている。

発射する際には、安全ピンをぬいて、弾丸を砲口から挿入する。

弾丸は砲身をすべりおり、口径一二ミリ薬莢の雷管が撃針にあたる。

バリスタイト装薬の爆発により、弾丸は砲身内を前進する。

それと同時に、急激な加速のためにバネ仕掛けのプランジャーが“うしろへ滑り落ち”、跳ね飛び式の安全桿を解放する。安全桿は、跳ね飛ぼうとするが、砲腔面でさえぎられてしまう。

従って、弾丸が砲口から飛び出すまで、安全桿は完全には、跳ね飛ぶことができず、撃鉄を解放することはできない。

ひとたび砲口を離れると、安全桿は完全に跳ね飛び、撃鉄がおちて雷管を打つ。

続いて、安全導火線が燃え始め、弾丸に時限作動効果をあたえる。

この兵器が完成すると、ストークスはこれを陸軍に提示した。

しかし、そのころには非常に多くの、まだ煮つまっていない迫撃砲のアイデアが次々と舞いこんでおり、陸軍当局としては、この新しい兵器について結論を出すのに長い時間を要し、厳しい検討をくわえた。 |

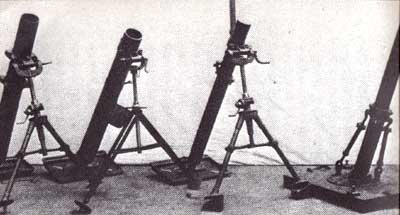

ストークス迫撃砲。

左から3インチ砲、4インチ砲、潜望鏡つき3インチ砲、6インチ砲

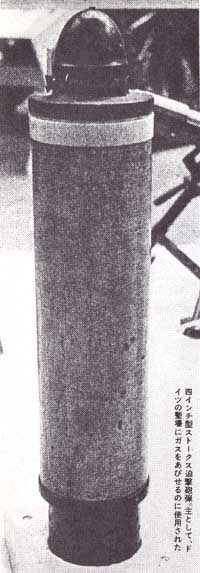

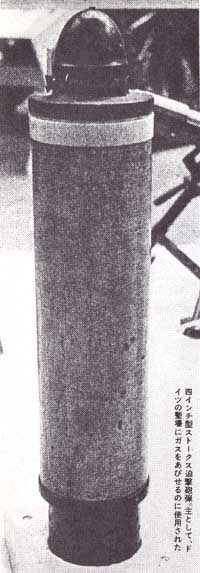

四インチ型ストーク追撃砲弾。

主として、ドイツの塹壕(ざんごう)にガスを浴びせるのに使用された

|

|

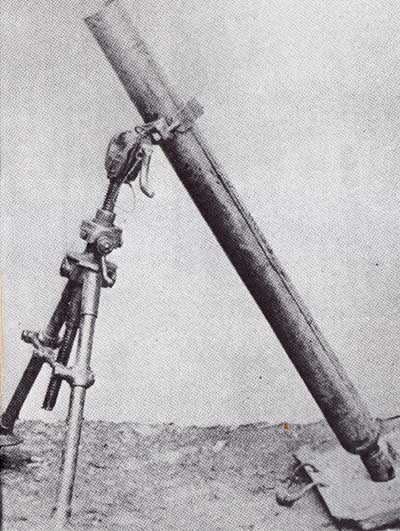

オリジナルの3インチ型ストークス迫撃砲。1315年に制式採用された

|

西ヨークシャー連隊第6大隊の兵士が操作する

3インチ型ストークス迫撃砲およぴ陣地

|

10 英陸軍の厳しい注文 top

陸軍はまず、弾丸が飛行中にひっくりかえる(弾底が前方にむきをかえてしまうこと)ということで拒否したが、これにもかかわらず、ストークスはすぐさま、この兵器の精度がきわめて高いことを実証してみせた。

彼は軍部の反対をやわらげるために、弾頭から弾着する姿勢安定尾翼つきの弾丸を開発した。

ところが今度は、砲腔あるいは弾丸が汚れている場合、弾丸の装填がうまくいかないかもしれない、という反対が起った。

つぎに反対されたのが、固定撃針についてだった。

もし弾丸が不発に終るようなことがあれば、きわめて危険なことになる、と強く主張されたのである。

この場合、砲を底板からはずし、砲尾をもちあげて砲口から弾丸を、待ち受けている一人の兵士の両手の中へすべりださせる必要が生じる――こうした訓練は、こんにちでも行われているが……。

とにかく、この作業中に弾丸が砲尾のほうへすべりおち、固定撃針を打ちでもすれば、その瞬間にバリスタイトは点火され、弾丸が発射する。砲身を支えている兵士にとっては悲惨な結果しか待っていない。

この論拠には、ある程度の妥当性があった。

筆者は、ストークスの開発したこの兵器よりも、はるかに精巧な迫撃砲で、何回かこうした事故が起ったのを実際に目撃している。 |

ウィルフレッド・ストークス

|

ひかえめにいっても、非常に危険なことになる可能性がある。

これにたいしてストークスは、砲尾に取り外し可能な部品を取付けることにし、これに撃針を固定させたのである。

従って、砲尾をもちあげる際には、撃針ははずされている。

ちょっと見には、軍部がストークス迫撃砲を採用するについて、不必要なまでに頑(かたく)なであったように思える(後年、一、二の政治家がこの延期をうまく利用して、自分たちの努力がなかったらこの兵器の軍への導入は実現しなかったろう、などといっているが)。

しかし、注目すべき点は、様々な反対が起り、それらが修正されることによって、最終的な設計がほぼ完全にちかいものになったということである。

11 導入まえに徹底的に修正 top

それが証拠に、この兵器は、軍へ導入されてから全くといってよいほど改修の必要がなかったし、事実、この基本的な諸特徴が、後続の設計に繰返し取入れられている。

それどころか、こんにちにいたるまで、このオリジナルな型の系列に入る設計の迫撃砲には、これらの坊本的特徴がそのまま受継がれているのである。

最初にこうした、ささいだが、重要な問題点を無視したまま、あわてて軍に導入されていたら、ストークス迫撃砲は改修につぐ改修を繰返し、兵士たちの信用を失い、とどのつまりはその有効性までも、ブチこわしてしまっていただろう。

実際にはそうではなく、十分に煮つめられて有効な兵器として導入された。

確かに従来のものより格段すぐれていたから、たちまち兵士たちのお気に入りの兵器となった。

くどいようだが、もう一度だけ、ストークス迫撃砲が日の目を見ることになったのは、政治的な配慮によるものだ、という嘘ッパチをあばいておくのがよいだろう。

一九一五年の『兵器委員会覚書』には、同兵器が初めてストークス自身から提示され、最終的に採用されて陸軍に交付されることになるまでの、開発のいきさつが、あますところなく記録されている。

どこを探しても、政治的な配慮による証拠はでてこない。

要するに、陸軍は有効な兵器として修正されるべき欠点の修正を要求し、設計家は心良くそれを引受けて、陸軍が期待する通りの兵器を造り出した、というだけにすぎない。

12 全方向信管を採用 top

原始的な“ピストル”信管はひとつの欠点であった。

というのも、このために弾丸の有効射程が事実上ひとつに限定されてしまったからだ。

敵は、弾丸が弾着しても爆発するまでに時間がかかるのを見てほくそえみ、あるいは砲手のほうが弾丸の、弾着まえに爆発するのに歯ぎしりする、といった結果を招いたのである。

そこで、すぐに改良がくわえられることになった。

最初の、そしてもっとも容易な解決策は、三種の異なった時限信管を補給することであった。

しかし、これは兵站部をまごつかせ、長続きしなかった。

ストークスは尾翼つき弾丸を開発していたが、その当時の製造計画では、技術的に非常に困難であり、経費もかさみすぎると考えられ、結局、大戦をつうじて彼の最初の設計になる円筒形の弾丸がそのまま使用されることになった。

この弾丸が飛行中に気まぐれな姿勢をとるところからみて、弾頭から弾着するとは、かならずしも保証はできなかった。

そこで開発されたのが“全方向”信管だが、これは先に論じてきた各種の手榴弾に取付けられたものの先駆となった信管である。

ストークスは、三インチ型と同時に同じ系統の四インチ型の開発も進めた。

これは、より大きな内容量をもった大型の弾丸を使用するが、ドイツの戦列にガスをあびせる兵器として大いに運用された。

三インチ型は主として、榴弾(高性能炸薬弾)発射用兵器となったが、さらに大型の迫撃砲が要求された。

そしてまもなく、陸軍の設計になる六インチ型が出現した。

これは、従来の二脚架でささえる形式を廃している点で、ややかわりダネであったといえるだろう。

砲尾を底板上にすえ、砲口は三本の鋼鉄線で吊り下げられた格好でささえられていた。

スチール・ワイヤーはそれぞれの締金具(ターンバックル)で伸縮させ、こうして射角を調整したり、砲口を旋回(せんかい)させたりした。

スチール・ワイヤーはその後廃止され、そのかわりにもっと頑丈な綱鉄の桿が使用され、転輪で操作するターンバックルで調節された。

しかし、原理そのものは全く同じであった。

この六インチ迫撃砲は、実際に第二次世界大戦中も、しばらくのあいだ予備兵器として配備されていた。

弾丸は、四八ポンド(約十三・六キロ)の尾翼つきのもので、弾頭部にきわめて簡単な着発信管を備えていた。

この信管は、“ニュートンズ・ピピン”手榴弾の生みの親である同じ発明家が造り出した。

“ニュートン”信管で、同じ点火方式にもとづいている。

鋼鉄のホルダーに〇・三〇三小銃用空包がこめられ、その上に、撃針を取付けたバネ仕掛けの鋼鉄のキャップがつけられている。

弾丸が地面に弾着すると、撃針は空包の雷管をつき、起爆薬に点火する。

続いてこれが、弾丸の炸薬を爆発させる。 |

六インチ型迫撃砲で発射される

尾翼つき四八ポンド弾。

弾頂部の突起物は“ニュートン”信管

|

|

250ミリ大型追撃砲の弾丸装填

1917年フランスで、9.45インチ型弾丸を装填している兵士

|

13 もてあまされた大型迫撃砲 top

イギリス陸軍の保有したもっとも大型の迫撃砲は、九・四五インチ型で、実際には砲口装填式の榴弾砲である。

この種の口径をもった迫撃砲ともなれば、二人の兵士で持ち運びして発射用意をしたり、野外用双眼鏡をもった伍長が容易に指揮をとって、目視がきく範囲内を火力でおおうことができるような単純な兵器ではなくなる。

これはもはや、砲兵隊の火砲と同じで、砲座や、かなり多人数の分遣隊、およびなんらかの組織的な射撃統制とその観測を必要とする。

この大型砲弾は、塹壕砲兵にとって大きな火力増強となったが、いったん移動開始となると、九・四五インチ迫撃砲は、たいていあとに取残された。

結局、この大型迫撃砲は大戦をつうじてあまり長くは運用されなかった。

この砲に関連して、少なくとも一個のビクリトア勲章(イギリスの軍人で、武勲のある者に授けられるイギリス最高の勲章)が授けられることになった武勇談は、有名である。

一九一七年四月五日、ウィリアム・ゴスリング軍曹は、九・四五インチ迫撃砲の一門の射撃を指揮していた。

そのとき、発射薬の燃焼が不完全だったために、弾丸は砲口から、わずか一〇メートルたらずのところへ落下したのである。

ゴスリングは、時限信管が燃焼し始めてから、数秒のうちに弾丸の爆発が起ることを十分に承知していた。

彼は砲座から跳び出していき、敵の砲火をかいくぐりつつ、地面から弾頭をかかえあげて、落着きはらって信管を取り外して脇へほうりだした。

その瞬間に信管は発火したが、ことなきを得た。

この行為について、軍当局からうけた感状には、

「このきわめて勇敢かつ機敏な行為は、全分遣隊員の生命を救ったものである」と述べられている。 |

輸送用台車に搭載されたイギリスの九・四五インチ迫撃砲の砲身

|

14 仏、手製迫撃砲で好スタート top

迫撃砲分野におけるフランスのスタートは、いささかふうがわりであった。

最初に交付された兵器は、先にも述べた古めかしい、クリミア戦争に使用された六インチ砲で、上層部では、これらの兵器をたんなる一時的な間に合わせとみなしていた。

しかし、彼らは、もっとよい兵器を補給する問題についてほとんど、具体的行動をとらなかった。

というわけで、戦線の兵士たちは、戦線でなにか目新しいアイデアが生まれるだろうと期待していた。

そのころ戦場には、いままでになかったものが登場していた――有刺鉄条網である。

どんな攻撃をかけるにしても、まずこの鉄条網を破壊することが必要であった。

この任務にあたったのが工兵で、彼らは匍匐(ほふく=はう)前進し、爆薬をしかけて鉄条網の一部をふっとばし、歩兵が突入する進路を切り開いたのである。

この鉄条網爆破作業は、ほとんど命がけであるとみてとった、あるフランスの無名の工兵は、爆破薬を充填(じゅうてん)した棒状弾丸を少量の発射薬で、要求された場所へ弾着させ、爆発させる方法を案出した。

発射装置には、廃物となった七五ミリ砲の薬莢(やっきょう=弾の撃ちガラ)を利用した。

彼はさらに、余分の空(カラ)薬莢を利用して、これを攻撃用弾丸に使ってみようと思いついたのである。

そこでまず、薬莢がピッタリはめこまれる直径の、木製の心棒を地面につきたてた。

それから、薬莢内に爆薬を装填し、短延期信管を組み込んだ。

木の心棒の上に黒色火薬をのせ、電気点火導線をはしらせ、最後に薬莢を逆さにしてこの心棒の上にかぶせた。

つまり、原始的な外装式迫撃砲というわけである。

電気点火装置が黒色火薬に点火して、爆薬を装填した薬莢が心棒から発射され、敵陣に弾着して満足のいく爆発を起した。

この弾丸はのちに改良され、べつの空(カラ)薬莢から切りとった三枚の真鍮の尾翼が取付けられた。

フランスの迫撃砲はこうして、好調なスタートをきったのである。

それからの迫撃砲開発状況は、イギリスの場合と非常によく似ていた。

ドタン場になって当局筋が、戦線の兵士たちの必要としているものに気付き、手製の兵器は、正式の設計になる改良型にとってかわられるという順序をふんだのである。

口径は二八センチまで何種かあり、弾丸は尾翼つきであった。

もっとも一般的な型は、四五・四キロの爆薬を充填した八六・四キロの弾丸を発射する二四センチ迫撃砲で、この一発を撃ちこむと、直径約九メートル、深さ三・六メートルの漏斗状の穴を造ることができた。

|

1918年、中東における、兵器M・L・2インチ迫撃砲M1型の陣地

|

移動用台車に搭載したイギリスの初期の2インチ迫撃砲

ドイツの77ミリ砲弾の弾殻でつくられたフランス前線の迫撃砲

|

15 要求された無煙迫撃砲 top

これまでのところ、我々は、なんらかの発射薬、つまり黒色火薬か無煙火薬の爆発によって弾丸を発射させる迫撃砲について考察してきた。

しかし、第一次大戦には、ほかの方式のものも使用されており、これらはここで述べるだけの価値がある。

初めの頃には、煙をださない兵器を造り出すことが大きな問題であった。

というのも、初期の黒色火薬では、迫撃砲で弾丸を発射するとものすごい白煙がたちこめ、敵の反撃をうける不都合な的になったからだ。

大戦前半期の無煙火薬生産量ではやっと、砲兵隊あるいは小火器用の要求をみたすのがせいぜいで、迫撃砲にまではほとんどまわってこなかった。

そこで、黒色火薬や、ときには綿火薬が使用されたわけだが、発射薬としてひどくたよりないものであった。

発煙問題もそうだが、迫撃砲で夜間に敵の塹壕へ弾丸を撃ちこむ場合、弾丸が接近してくるのを、敵にききとられずにすむように、無音で発射することができれば、大いに有利であったにちがいない。

迫撃砲はその性質上、射角が大きいから、とうぜん弾丸の“飛行時間”が長い。

従って、迫撃砲が発射された音がきこえれば、掩蔽物に身をひそませる余裕は十分にある。

この種の問題は擲弾発射器にもつきまとっていた事実を、すでに我々はみてきたが、迫撃砲で発射される弾丸の重量と射程距離は、擲弾とは大違いで、問題にならない。

そこで、二種の解決策が提案された。圧搾空気、あるいは可然性ガスである。

この種の設計がいくつか連合軍側に提示されたが、いずれも採用されなかった。

しかし、ドイツは新構想の兵器開発に前むきであり、陸軍はアセチレンガスで発射する迫撃砲の試作品を何門か製作した。 |

1916年、エーヌのブナ市付近の戦線で使用中の発射装置

|

弾丸の装填後に、迫撃砲の薬室に一定量のアセチレンが注入され、これがすでに薬室にこもっている空気とまじって、一種の混合火薬となるわけである。

それから、撃発雷管によって点火されてこの混合火薬が爆発し、弾丸は砲身から発射される。

ガス・空気の混合物の有効性は、理論的には、より一般的な発射薬と同等のはずだが、実際にはそうはいかなかった。

定量のアセチレンガスといっても、薬室内でもっとも効果的なガス・空気の混合状態を造り出すのは、実験室でならいざしらず、戦場ではかなり困難であった。

従って、この種の迫撃砲は、見積りより射程距離が短かかったし、在来型の発射薬を用いた兵器の水準にまで達しなかった。

こうした問題点と、さらに戦場でガス補給を維持するための諸問題があったにもかかわらず、これらの迫撃砲は大戦をつうじて、おおむね、あまり混乱していない戦域で運用された。

16 補給の困難な圧搾空気型 top

依然として発射音はしていたが、普通の発射薬を使用するものより“おだやか”だったと、記録には残っており、また、ある報告者によれば、大体において、常に背後にある銃砲の射撃音にかき消されてしまったとのことである。

従って、ある程度、奇襲攻撃の効果は達成した。

もうひとつ、ガス発射式迫撃砲は、在来の発射薬の節約に貢献したことで役だち、事実、大戦がながびいていたのでよけいにその価値を発揮した。

オーストリア・ハンガリー陸軍は、五種の圧搾空気型を採用した。

つまり、口径八〇ミリ、一〇五ミリ、一二〇ミリ、一七〇ミリ、二〇〇ミリの五種である。

これらの最大のものの射程距離は一八〇〇メートルで、この種の兵器としては、確かに目を見張るほどの性能だった。

当時の文献から察して、これらの迫撃砲が採用された主な理由は、発射薬とする各種の無煙火薬が不足していたことのようである。

これは、標準タイプの迫撃砲がすべて、発煙問題のつきまとう黒色火薬を使用していたことを意味した。

こうして、正式規定では、火薬発射型は夜間にのみ使用され、一方、圧搾空気型は、昼夜のべつなく使用できるものとされていた。

アメリカとイギリス両陸軍はだいぶ以前に、圧搾空気の応用原理について研究を進めたことがあり、一八八〇年代と九〇年代には“ザリンスキ・ニューマティック・ダイナマイト・キャノン”をテストしている。

そして、大戦中にはこれが“シムズ・ダドリー・ニューマティック・フィールドガン”として、連合軍側に復活した。

しかし、こうした兵器にたいして全く熱意がしめされず、連合軍はこれを採用しなかった。

オーストリアの迫撃砲は、圧搾空気ボンベを使用し、砲身尾部に連結した。弾丸が装填されると、迅速作動式のバルブが開かれ、高圧搾空気を噴出させて、弾丸を砲身から発射させる。 |

砲尾を閉じ、発射準備を完了した迫撃砲。

底板の両側に二本の圧搾空気ボンベがおかれている

|

この方式は確かに有効であったが、ボンベの補給や圧搾空気の再充填といった問題があったから、固定陣地で運用しなければならなかった。

そして、オーストリア・ハンガリー陸軍の歩兵たちは明らかに、この迫撃砲について多くを語りたくなかったにちがいない。

彼らは、補給のために大きなボンベを背負って闇のなかを、しかもぬかるみをフラフラしながら前進陣地へかよわねばならなかったのである。

事実、大戦の後半期には、軽量級の型は装備表から姿を消し、口径の大きい重量型は砲兵隊へ配備され、野砲連隊に六個目の砲兵中隊が付加されて、この圧搾空気発射型迫撃砲を装備していた。

このおかげでおそらく、空気の補給問題は簡素化されたのであろう。

17 終戦とともにスクラップ top

アメリカ陸軍が大戦に参加したとき、彼らは四インチのストークス迫撃砲を制式兵器として採用した。

理由は、これが榴弾(高性能爆薬弾)もガス弾も発射できる性能をもっていたからだ。

これは主として化学戦部隊に交付されたが、歩兵部隊や沿岸砲兵部隊も各種の異なった迫撃砲を装備していた。

イギリスとフランスが、そのときどきによってどの型の兵器を供与できるかに左右されたためである。

大戦が終ったとき、ドイツや連合軍の迫撃砲はほとんどスクラップにされた。

その大部分が自負心のつよい陸軍にしてみれば、平時にはとても他人に見せる気になれないような設計のシロモノであったことは、みとめねばならないだろう。

その上、これら珍奇な考案物のほとんどが、純粋に一九一五年から一八年の半ばまで展開されていた戦況によって生まれた、異常な産物だと考えられたこと、また、二度とこれらが必要とされることはないだろうと感じられたことも、その一因である。 |

76ミリ迫撃砲を運搬する西部戦線のドイツ兵

|

なかでも、ましな型の迫撃砲がほんのひと握りほど残されたが、これらも、もはや第一線の兵器として考えられるようなことはなかった。

一九二〇年代初期の訓練計画に、迫撃砲の組み込まれていることはめったになかった。

top

**************************************** |