|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

3 �V�^���e�̊J������

|

�h�C�c�����̐���������֒e�́A���ɂ͒��C�ɓ����

�g�s���ꂽ���A�x���g�ɂ͂��ޏꍇ�����������B

|

������֒e�𓊂��悤�Ƃ��Ă���h�C�c���R�̉��m��

|

�@�����܂ł킽�������́A���ڑΐl����Ƃ��Ďg�p����A�����܂��͔j�Ђɂ���Q���������邱�Ƃ��Ӑ}�������e�ɂ��Ă����l�@���Ă����B

�@�������A��ꎟ���ł́A�h�������邢�͒v�����́A�l�X�ȃ^�C�v�̗L�ŃK�X�Ƃ����L�͂ȐV���킪�������ꂽ�̂ł���B

�@�����āA�܂��Ȃ��K�X���e�̎��p���̉\������������邱�ƂɂȂ����B

1 �L���Ȏh�����K�X���e top

�@�����A�v�����K�X�𒍓��������w�ܝ��e�́A�قƂ�ǂ�����݂��Ȃ������B

�@�Ƃ����̂��A�����������e�́A���̌��ʂ������邽�߂ɁA���̂�����ꂽ���ɁA���݂₩�ɂ��Z���ɃK�X���[��������K�v�����������炾�B

�@�������A�����̎h�����K�X���݂��������e�́A���h�Ȏg�������������B

�@���p�ɗL���������̂ł���B

�@���e���邢�̓X�v�����O�E�K���œG�͍̚��Ɉꔭ�������ނƁA�G�̓K�X�ɂ���ĉ��������܂������A������Ƃ������Q�����������B

�@�܂��A�G�͍̚����畺�m��r�������p�ɂ����������B

�@�܂�A�͍��ɃN�V���~�E�K�X���e���������ނƁA�����ɂ������Ă���G�������́A����ł��o�Ă��Ȃ��킯�ɂ͂������A�����������Ă��Ȃ��܂ł��A����R�̂܂ܕߗ��ɂ���Ă��܂��̂ł���B

�@�K�X���e�̈�ʓI�ȃ^�C�v�́A�ȒP�ȋ������e��ŁA�ӂ��A�[�U�K�X�̉��w��p�ɂ��Ȃ��R�͂̂��钒�S�������B

�@�����Ƃ��A�Ƃ��ɂ̓u���L���g�p����邱�Ƃ����������B

�@���������K�X���e�̏ꍇ�A�������ɏ��ʂ̔��[�U����Ă���A���ꂪ�e�̂�j���A��������Ă���K�X�U������B

�@����𑽂�����ƁA���ꂾ���������������Ȃ�A�K�X�����܂�ɂ��L�͈͂ɂ킽���Ċg�U�������A�ɂȂ肷����B

�@�]���āA����͖]�܂������ʂ�����̂ɕK�v�ȍŏ����x�ɂƂǂ߂�ꂽ�B

�@�g�p���ꂽ���w�܂͉t�̂ł���B

�@�C�M���X�ł̓N�����s�N�����i�����s�N�����j�A�G�`�����[�h�A�Z�e�[�g�A���������i�����j����ʓI�ł���A�h�C�c�ł͒ʏ�A���`���T���t�@���b�N�N�����C�h���g�p���ꂽ�B

�@�t�����X�̂��̂́A�C�M���X�Ɠ������w�܂��g�p�������A�����ɁA�v�����K�X���e�̎��p�̉\�����������Ő_�̌��ʂ����݂����A���܂萬�������Ƃ͂����Ȃ������B

�@�������ł͌��ʂ����Ă��A���œ������ʂ����҂ł��Ȃ����Ƃ���������A�Ƃ������Ƃ��������ɂ����Ȃ������B

2 ���e�ɉ��p���ꂽ�����C�e top

�@�K�X���e�̂��ɗv�����ꂽ�̂��A�������e�ł���B

�@����́A�������P�����s�������ƂŚ͍��ւЂ������邠�����A�G�̎��E�������Ȃ�����ړI�ɗL���ł������B

�@���̍��ɂ́A�C�e�ɔ����܂Ƃ��Ĕ����i���Ӂj���[�U�������̂���ʓI�Ɏg�p����Ă������A���܂₱�ꂪ���e�։��p����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�ʏ�A�v�̓K�X���e�Ɠ����ł������B�쓮�����ɂ���肪�Ȃ��������炾�B

�@���ӂ͎�������B�]���āA�������o���đ�C�ƐڐG������悤�ɂ�����Ƃ����B

�@���Ƃ́A���R�ɔ����āA�Z���Ȕ������������߂�̂ł���B

�@�K�v�Ȃ��Ƃ́A������킸���ɏ[�U���邾���ŏ\���ł������B

�@����ɔ��ӂ́A����ɂӂ��Ƃ���߂ĕs�����ȕ����ł���B

�@���݂₩�ɍ��܂ŐZ�����āA�Ђǂ���ᇂ��Ђ��������̂��B

�@�����ŁA���ӝ��e�́A�����p�Ƃ��Ă͂ނ��̂��ƁA�ĈΒe����ёΐl����Ƃ��Ă������Ύg�p���ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�A���ӂ̎�������Ƃ��������́A�Ђǂ����_�ł��������B

�@�������Ő������ꂽ�펞�̝��e�����H���A�R�o�������ӂ������āA�������ɂ��靱�e�Ɉ������˂Ȃ����Ƃ��킩�����̂ł���B

�@���݂₩�Ɏn�����Ȃ��ƁA���e�W�Ϗ��͂����܂��唚�����������Ƃ����A��䂵�����Ԃ̂���������\�����������B

3 �A���p�ɊJ�������M�����e top

�@���̂��́A�M�����e�ł���B�O���������̎x�������ɐv���ȘA�����s���̂�����ł������߁A�C�����̎x���ˌ���v��������A�U���J�n��������A���邢�͗l�X�ȘA�����s���̂ɁA�x���[���M�����e���璅�F�����e�˂���A�ȒP�ȈÍ������i�F�ʂ̑g�ݍ��킹�ňÍ��ƂȂ�j���A��ʓI�Ɏ�����Ă����B

�@�Ƃ͂����A�x���[���M�����e�͕s�������ł��������A����ɁA������ׂ��M����������̂ɑg�ݍ��킹�钅�F�����e�����ׂĂ�����Ă���Ƃ͂�����Ȃ��A�Ƃ����댯���������B

�@����ɂ́A�M���������肽�����m���A���e�������e���������킹�Ă��Ȃ��\������ɂ��܂Ƃ��Ă����B

�@�������l���������ʁA�p���V���[�g�ƐF�̂����������̒ݐ��i��ڂ�����_�ƂȂ��đM���i�����j����j����������M���p���e���e���J�����ꂽ�B

�@�^��Ɍ���������ƁA���e�͈�܁Z���[�g���قǏ㏸���A�����Ŕ������Ēݐ��ɓ_���A����炪�p���V���[�g�ɂ���Ă������n�ʂ֍~������̂ł���B

�@���푽�l�̐F�ʂ̑g�ݍ��킹���\�ł������B�Ԃ��O�A�Ԕ��ԁA�Γ�ɐԈ�A���̑��ł���B

�@�������̊ȒP�ȘA���Ɋւ��ẮA���ɂ���đg�ݍ��킹��������\���ȗ]�T���������B

�@���Ԃ̐M�����@�Ƃ��ẮA���F�������e���o�ꂵ���B����́A�F�ʂ�N���ɂ���K�v�����邽�߂ɁA���ӝ��e�Ƃ͂����Ԃ�قȂ����`�Ԃ��Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@������Ƃ��Ă͈�ʓI�ɁA�ȒP�ȋ�����k�ɉ����M�ǂ���������A���ꂪ�����̐������ӂ��މ��f�_��������������Ƃ������e�����肾���ꂽ�̂ł���B

�@�R�Ă��鍬�����̔M���������C�������A�K�v�ȐF�ʂ̉��_����B

�@�����̝��e�́A��֒e�Ƃ��Ă��A���e���e�Ƃ��Ă��g�p���邱�Ƃ��ł����B

4 ���e�Ő�Ԃɒ��� top

�@����Z�N�ɂ́A���ɐ�Ԃ������ꂽ���A����e�ōU�����邱�ƂɎv�����܂łɂ͂��炭�̊Ԃ��������B

�@�����ނː�Ԃ́A�C�e�ȊO�̍U���ł͖������ƍl�����Ă�������ł���B

�@�Ƃ��낪�A�C�M���X���R�́A���ꔪ�N���X�ɁA�ΐ�ԝ��e��o�ꂳ�����̂ł���B

�@�������A���̏ꍇ�A����̑ΐ�ԝ��e�̓����ƂȂ��Ă���悤�ȉȊw�I�����̐��ʂ́A���������ӂ��܂�Ă��Ȃ������B

�@����A�\�͂Ɩ��m�̒P���ȉ��p���ɂ����Ȃ������̂ł���B�|�S�̒e�̂Ɉ��E�܃I���X�i���㎵�O�����j�̃A�}�g�[���i������̏ɓl�i���傤�Ɓj��ŁA�Ɏ_�A�����j�E���Ƃs�m�s�Ƃ̍��������y��Ƃ�����́j���[�U���A�z�őg�ݗ��Ă��R�E�����K�T�Ɏ��������Ə��e���˗p�̞�����t�������̂ŁA�ʏ�A���ɂ���Ďˏo���ꂽ�B

�@�M�ǂ́A���x�̍��͂���A�w�C���̊��������̂₫�Ȃ����ł������B

�@���̝��e����Ԃɖ�������A��r�I�������\���̓����̐�ԂɁA�\����������������ł��낤�ƍl����ꂽ�̂ł���B

�@�����g44�����e�h�̋㔪�Z�Z�����A���ꔪ�N�\�ꌎ�����t����Ă���B

�@�������A�M�҂͂��܂��ɁA���ꂪ���Ŏg�p���ꂽ�Ƃ������ł��Ă��Ȃ����A���̗L�����ɂ��Ă����Ȃ�]�����������Ȃ��܂܂ł���B

5 �Ă̓t�����X�^�����C�ɂ��� top

�@�A�����J�����ɂ��������Ƃ��A�����̂Ђ��ς����Ă���܂肩��A�ނ�͓Ǝ��̝��e��v����]�T�͂قƂ�ǂȂ������B

�@���̍��ɂ́A�A���R�̃C�M���X�ƃt�����X����ؗp���Ď��삵����A�e�X�g���邱�Ƃ̂ł���v�������������B

�@�A�����J���R�͂����ŁA�D�݂̂��̂��������P���ɑI�����āA���Y�ɂ͂������B

�@�A�����J�́A�t�����X���R�ƍݕăt�����X�R���ږ�ɍD�ӂ������Ă��������������āA�I�肳�ꂽ�v�͂��ׂăt�����X�̂��̂������B

�@�A�����J�̐�����֒e�́A�t�����X�́g�h��^�h�ŁA�����S�̒e�̂̒������ɂ��铛�ɋN����A�M�ǁA���ǂ������܂��Ă����B

�@���S���́A�~���X���e�̂��̂ƌ`�������������A�@�\�I�ɂ͎��Ă���A�o�l�������̃s�������������Ă���B

�@���̃o�l�������̃s��������ɁA��{�̂���܂��o�l�������̋����_���Œ肵�Ă���B |

�t�����X�̃A���S���k�R�n�Ńr�r�A���E�x�V�F�[�����e���ˊ���g�p����

�퓬���̃A�����J��308�����A���̕��m�����i��ꎟ��펞�j

|

�@�����i�Ƃ��Ă��j�����ƁA���S���́A�͂˂������Ă͂���A���Ńs�����ƂсA����Ńo�l�������̃A�[�������C�����ǂɍ쓮���A�����M�ǂɓ_����B

�@����͂s�m�s���A�펞�̑�p�Ζ�ł�������g���b���i�ł�Ղ�j�ł���B

�@���e���e���t�����X�̃r�r�A���E�x�V�F�[�����̗p�������A���̝��e�ƁA��p�̃R�b�v�^���ˑ��u�̏\���ȕ⋋��������悤�ɂȂ�܂ł́A�C�M���X�̐v�ɂȂ�e���}�����������e���g�p���ꂽ�B

�@�r�r�A���E�x�V�F�[�����e�̔��ˊ�����鏬�e�ɂ́A�A�����J����1903�^���e�����B���ꂽ�B

�@��킪�����A�e���R���ӂ��́g�R�������h�ɂ��ǂ����Ƃ��A�펞�̑�ʂ̎�֒e���p�������ƂȂ�A�����Ƃ����S�ŁA�L���Ȑv�̂��̂������c���ꂽ�B

�@�C�M���X�́A�펞�Ɏg���Ă����l�X�Ȑv�̎�֒e�������Ă����������̌��ׂ���菜������֒e���J�����悤�ƁA�����v��ɒ��肵���B

�@���Ƃ��ƁA���̌�����Ƃ͈��ꎵ�N�ɂ͂��߂��Ă����̂����A���܂�d�v������Ă��Ȃ������B

6 �������������̝��e top

�@�������A�����o�߂���ɂ�āA�D�܂��������������Ƃ��̎d�l���ɂ����킦���Ă������B

�@�����āA����[�N�ɂ͂���߂Ă��т�����������˂����X�g���ł��������Ă����B

�@�@�@��֒e�́A�����Ȃ�p�x�Œe�����悤�ƁA�N���\�ȋ@�\�̂��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�A�@���e�́A������щ~�Ղ���t���邱�ƂȂ��A�����āA�����Ȃ�ύX���邢�͒����̕K�v���Ȃ��A��֒e�܂��͏��e���e�Ƃ��Ďg�p�ł�����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�B�@��֒e�́A������̒��߂ɂЂ�������\���̂���O���t���������������Ȃ����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�C�@��֒e�́A�h���̂��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�D�@��֒e�́A�����肪�����悤�Ƃ��Ė���Ƃ藎�Ƃ����Ƃ��Ă��A��Ɉ��S�Ȃ��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E�@��֒e�́A��Z���[�g���̎E�����a�����������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�F�@���e���e�Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�́A���e�ɂ����Ȃ鑹�������������邱�ƂȂ��A�\�Ȃ�����ŗǂ̎˒���������������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�G�@��֒e�́A���\���ቺ���邱�ƂȂ��A�����ɂ킽���Ē����ł���悤�ɐ������ꂽ���̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���̌��ʁA���������v�́g�b�r�n�e�h��֒e�ƌď̂��ꂽ�B

�@�܂�AChief Superintendent of Ordnance Factories�i����H��Ǘ������j�w�����̐v�w�ɂ���Ă��肾���ꂽ�̂ł��������炾�B

7 ���z�͂悩�����S�����M�� top

�@�������A����O�N�A�R�ɓ������ꂽ�Ƃ��A�������̂�54����֒e���邢�͏��e���e�ƂȂ��Ă����B

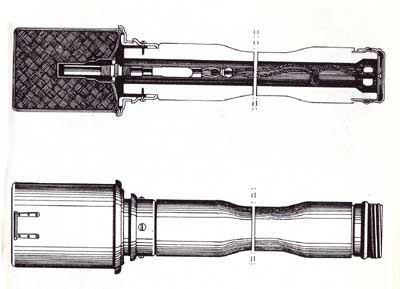

�@����̓~���X�̊e�^�C�v�̂��̂�肸���Ə��^�ŁA�e�̂͂Ȃ߂炩�Ȓ��S�ł���B

�@���e���e�Ƃ��Ďg�p�����ꍇ���l�����āA���˓����Ŏx���_���\�����邽�߂ɁA���a��C���`�i�܁E�Z���Z���`�j�̓��т���{��t�����Ă���B

�@�e�����ɂ͐M�ǂ��g�݂��܂�Ă���A�͂߂��ݎ��̃L���b�v�����Ԃ��Ă���B

�@�ꕔ�ɂ́A���O���̂��������ȃv���O����������ł���B

�@�M�ǂ͑S�����i�퓭�j���ŁA�e���p�x�ɂ�����Ȃ��@�\���͂����B

�@��̊��@�i���������������Ă��锭�Α��u�j�ɗ��ǂƌ��j����t�����Ă���A���@�͈�̉��̋ʂ̏�ɂ̂��Ă���B

�@���ꂾ���̑g�����i�����S�s���ŌŒ肳��Ă���A���̃s���́A���[�ɂ�����̂����Z���e�[�v�Ɏ�t���Ă���B

�@�e�[�v�͐M�ǂɂ܂����Ă���A�L���b�v�ɂ���āA�قǂ��Ȃ��悤�ɂ����������Ă���B

�@������́A������܂��ɒe�ꕔ�̃v���O���ʂ��āA�������̊ǁA���傤�ǐM�ǂ̉��ɋN������[�U���A�Ăуv���O���������ށB

�@��֒e�́A�����̃L���b�v���͂����ē��������B

�@��s���Ƀe�[�v���قǂ��A������ɂЂ��ς��Ĉ��S�s�����ʂ��A�g�����i�����S���������B

�@�e������ƁA���̊p�x�ɂ������Ȃ��A���̋ʂ��邢�͊��@�̉^���ɂ���Č��j�����ǂ����A�ΉԂ��Ƃ�ŋN����ɓ_����B

�@���e���˂ɂ́A���a��C���`�̐V�^�̃R�b�v�^���ˊ킪����ꂽ�B

�@����ɂ́A�ӂ��̝��e����є������e���҂̎˒�����������K�X�R�E����������ꂽ�B

�@�Ƃ����̂́A�����^�̔������e����t����邱�ƂɂȂ��Ă������炾�B

�@���e�̓L���b�v���͂����āA���̔��ˑ��u���ɂ��߂�B�e�̂̓��т��K�X�������Ƃ߂��ڂ��͂������B

�@�K�X�R�E����]����˒��ɂ��킹�ăZ�b�g���A���e�́A�l�ܓx�̊p�x�ɂ��܂���B

�@���e�̔��˂ɂ́A�ӂ��̋��g�p���ꂽ�B

�@�v�����͂��������ł��������A�ǂ������킯���A�v�̂ق��͊��҂ǂ���ɂ͂����Ȃ������悤���B

�@�h���͂܂�őʖڂ��������A�M�ǂ͊J���i�K�ő傫�ȃg���u���������N�����B

�@���x�ƈ��S���̂��˂���������߂Ĕ����Ȗ��ƂȂ����̂ł���B

�@55���ƂȂ�͂��ł��������ˎ��������e�́A����ܔN�ɑ傪����Ȏ����̂̂��A���p����f�O���邱�ƂɂȂ����B

�@���̐v�ł͝��e�����H���₷���A���ӂ̘R�o���邱�Ƃ������ꂽ���炾�B

�@�������A�y��^�̂ق��́A������͌��ׂ��C������āA���p�\�̝��e�����܂�邾�낤�Ƃ̊��҂̂��ƂɁA���N�̂����������i�ڂƂ��Ă̂�����邱�ƂɂȂ����B |

�C�M���X��54����֒e

���邢�͏��e���e

���[�E�G���t�B�[���h�Z�e�q��

���e�ɑ��������R�b�v�^���e���ˊ�

|

8 �����Ζ�ňЗ͂� top

�@�t�����X���̝��e�Ɋւ��āA�A�����J���R�B��̕s���́A���̕s�K�v�Ȃ܂łɕ��G�ȓ_�Α��u�ł������B

�@����́g�v�b�V�����_�Α��u�h�\�\�Ƃ������A���̍쓮��������ނ���g�l�Y�~�Ƃ莮�_�Α��u�h�ƈ�ʓI�ɌĂ�Ă������\�\���̗p���邽�߂ɁA���R�v���Ȃ����ꂽ�B

�@�Â��A�ȒP�ȑ��u�ł��������A��N�A���E���ł��ꂪ�g�p����邱�ƂɂȂ����B

�@�u�b�V�����_�Α��u�ɂ����ẮA���̓`�Όn��ɂ���Č������ǂƐM�ǁA���̉��ɋN����ƂÂ��A���ꂪ�e�̂̒������ɂ����ꂽ�B

�@���j�̂����o�l�������̋����_���e�̓����ŁA�͂߂��ݎ��̊ȒP�Ȉ��S���ɂ���Ĉ����������Ă���A�������ǂɂӂ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B

�@���o�[�͈��S�s���ŌŒ肵�Ă���B

�@���S�s�����ʂ��Ă��A�����肪���o�[���Ɲ��e�����肵�߂Ă��邩������S�����A�ЂƂ��ю���͂Ȃ��ƁA�o�l�̗͂Ş����͂˂ƂсA���j�̂��������_���l�Y�~�Ƃ莮�ɗ��ǂ̏�ɂ�����B

�@���j�����ǂ�ł��ē_����Ƃ����킯�ł���B

�@�A�����J���R������ꂽ�����ЂƂ̉��Ǔ_�́A�����\�����i�g�d�j�̂����ɁA�����Ζ�e�ɏ[�U�������Ƃł���B

�@�펞�̌o���ŁA���S�̒e�̂Ƃs�m�s�̑g�ݍ��킹�ł́A�j�Ӊߑ��ƂȂ�A���܂����j�Ђ������������肾����������ŁA�������ĎE�����ʂ������Ȃ����ʂɂ���邱�Ƃ��킩�����B

�@�����͂̂���킢�����ΖƁA�����Ɛ���Ȕj�Ќ��ʂ������A�L�����a��O�Z���[�g���ŁA���e�͎l�Z�`�܁Z�̔j�ЂƂȂ����B

�@�����Ζ���g�p���邱�ƂŁA����ɂ܂��A�N�����u���ȒP�ɂ��邱�Ƃ��ł����B

�@�Ƃ����̂��A�`�Όn��Ɋ��x�̍����N������g�p����K�v���Ȃ��Ȃ������炾�B

�@�����M�ǂ̉ΉԂŏ\���ɖ����Ζ�ɓ_�����̂ł���B

�@���܂ЂƂA�����J�́A�K�X���e�̕���Ŋv�V�I�ȊJ�����Ȃ��Ƃ����B

�@��ꎟ��풆�̃K�X���e�́A���t�̂ł������߂ɂ��܂薞���̂������̂ł͂Ȃ������B

�@����̘R�o����S�z�����������A�܂��A�K�X�̍�p�����܂�ɒZ���Ԃł������߂ɁA���ʓI�ȏW���U�������҂ł��Ȃ������B

�@�A�����J���J�������̂́A�R���Ō`���̑���ŁA����͂��Ȃ�͂₭�R�Ă��Ďh�����̏ɉ�����B

�@�b�m�i�N�����A�Z�g�t�F�m���j�Ƃc�l�i�W�t�F�j���A�~�������A���V���j�̍������A�����Ζ�ю_���}�O�l�V�E�����u�b�V�����_�Α��u�ɂ���ē_����A���̌��ʁA���e�̌�����ɉ���������̂ł���B |

�A�����J�̔j�Ў�֒e�l2�`1�^

|

�@���������������ׂɂ��āA�����Ԃ̎�֒e����͔�r�I�����₩�������B

�@�����A��ɑ吨�̔����Ƃ��Ȃɂ��ڐV�����A���ԂȂ��������v���v�����ẮA�R���̈�l�����Ȃ������Ƃ��Ă͂������c�c�B

9 �h�C�c�̓d�����Ɏh������� top

�@���������h�C�c���R�́A���̕�����֒e�������ǂ��āA�������₷�������B

�@��ꎟ��풆�ɑ����A�e�X�g����Ă�����֒e�́A��ʓI�Ȉӌ��ł͂����ނ˖����̂������̂��Ƃ���Ă������A�₪�đ��}�ɉ��ǂ����킦��K�v�����邱�Ƃ��킩���Ă����B

�@���O��N�i���a�\�l�N�j���[���b�p�ɐ푈�i����E���j���u�����A�ŏ��̐������́A�O���̂ނ��������ɂ����Ȃ��ƍl�����Ă����B

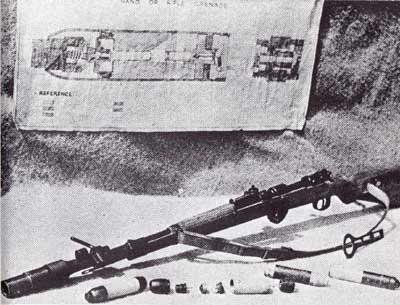

�@�ݕ��C�M���X�h���R�́A�������Ԏ��b�̐M�ǂ���������蓊���A���邢�͏��e�p��36�l��֒e����t���ꂽ�B

�@�������A���l�Z�N�����ɂ́A���̎�֒e�𓊝�����ƁA�������Ԃ��Ȃ������߂ɁA����̂ق���������Ђ낢�����ē����������Ă���Ƃ����s���̐������������B

�@�����ŁA�������Ԏl�b�̓_�Α��u���������ŊJ������A���̖��͉������ꂽ�B

�@����A���e���e�Ƃ��ẮA���̎��b�̐M�ǂ̂��̂����̂܂g�p���ꂽ�B

�@���l�Z�N�Ȃ��A�h�C�c���R�͖k�C���݂̒�n���i�I�����_�A�x���M�[�A���N�Z���u���N�j��{���̂悤�ɂ��߂āA�t�����X���̂����B�C�M���X���R�͖{���֓P�ނ��āA���̐킢�ɔ����čĕ����A�P�����s�����B

�@���̃h�C�c�N���̂����܂������悢�N�X���ƂȂ�A���������A��֒e�̐v�J��������߂Ċ���������邱�ƂɂȂ����B

10 �V�����y��̂��炭�� top

�@����E���O�A��ԍU���@�ɂ��Ă��Ȃ�̌����������߂��Ă����B

�@���O���N�A��l�̃X�C�X�l�����Ƃ��A���̖ړI�ɓK�����V�����y����[�U�������e���J�������Ɣ��\�����B

�@�ނ�́A�������J�����i�f�����X�g���[�V�����j�������Ȃ��A���̒e�ۂő��b����ʂ����Ƃ��ؖ����Ă݂����̂ł���B

�@�������A��l�́A���̂��炭��ɂ��Ęb���ƂȂ�ƁA�L�̂悤�Ɍ����Ƃ������܂܂ł����B

�@����͂܂�ŁA����ȓ������g�p���Ƃ��Ȃ�̓������x�����Δ閧�����������A����܂ł͂����������A�Ƃ�������̂��������ł������B

�@���̎����̌��w�҂̂Ȃ��ɁA�C�M���X�̃E�[���b�W���������팤�����������炫���A�ЂƂ�̒e����Ƃ������B

�@�ނ́A�e��ɂ����Ă͂���߂Ė��邢�Z�p�҂ŁA������Ɛ��������������ł����ɁA���̃X�C�X�l�������e�ۂɎg�p���Ă����y��́A���Ȃ�Â߂������s�m�s�����A�����ĐV�������̂ł͂Ȃ��Ɗm�M�����B

�@�ނ�́g�V�������͂��y��h�\�z�Ɩ������Ă��������̂��ƂȂ̂��A�Ɣނ͔��f�����B

�@�Ƃ���A�ނ�̔閧���y��̔����͂̉��p�@�ɂ��邱�Ƃ͖����������B

�@�����ŁA���̃C�M���X�l�Z�p�҂́A�X�C�X�l�����̉��p���Ă���Z�p�\�z���݂ʂ��Ă��܂����̂ł���B

�@�b�͂����̂ڂ��Ĉꔪ�����N�A�����A�A�����J�̃A�i�|���X�C�R���w�Z�̉��w�����ł������b�E�d�E�������[�́A�����|�S�ƐڐG�����y��̐��ʂɂւ��݂������Ă����A�y���������Ƃ��A�|�S�ɂ������ւ��݂�������ł��낤�A�Ƃ������Ƃ��ؖ����Ă����B

�@��N�A���́g�������[���ʁh�͂���Ή��Ȃ̂������|�I�Ȃ��̂ƂȂ����B

�@�܂�A�|�S�̏�Ɉꖇ�̖̗t�������āA�y���ڐG������B

�@������A�̗t�̗t�����̌`�����̂܂܍|�S�ɒ��肱�܂�Ă���A�Ƃ��������@�ł���B

�@����ȏ�̐i���͂قƂ�ǂȂ������B

�@��A��x������R�p�Ɏ��p�����悤�Ƃ��Ď��������݂�ꂽ���A�������Ȃ������B

�@��ꎟ��햖����A�h�C�c�l�̃G�C�S���E�m�C�}���́A�y��̂ւ��݂ɋ����̓����������|�S�ɂ������āA���傫�ȉe�����������A�܂��A�����y�ڕW�̍|�S���炠��Ԋu���������Ă���ƁA�����|�S���ђʂ��邱�Ƃ������B

11 �g�������[���ʁh�̉��p top

�@�E�[���b�W���炫���C�M���X�l�Z�p���i�s�K�ɂ��Ĕނ̖��O�͋L�^�Ɏc���Ă��Ȃ��j�́A�X�C�X�l�������������[���ʂ̈ꗘ�p�@�����݂������̂��ƌ��_���A�u�ނ�ɂł��邱�ƂȂ�A���ɂ͂����Ƃ��܂��ł���v�ƐS���ӂ��������ċA�������B

�@�����āA�������̌����̂̂��A���͉������ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�y��̐��ʂ��~���`�ɂւ��܂��A���̏�ɂ����������̓�����������̂ł���B

�@���̔����̏Ռ��g�͂���A�����Ԃ̃w�b�h���C�g�̌������ˋ��ɂ���ďœ_�����킹�đO���֕��o�����̂Ɠ������ʂ������B

�@���ʂ́A�e�ۂ��ڕW�̑��b�ɖ�������ƁA�y��̔����K�X�ƕ����Ȃɑł��������ꂽ�����̓����肪�����̕����ƂȂ��āA���b���ђʂ��A�����Ɖ����ԓ��ɂ����肱�ނƂ����A���̂������З͂�������̂ƂȂ����B

�@�g�s���₷�����͂ȑΐ�ԕ��������ɕ��������邽�߂ɁA�͂��߂āg���^�y��h�����i�Ƃ����ӂ��Ɍ��݂ł͒m����悤�ɂȂ��Ă���j�����p�������e���e�A�܂�68�����e�����l�Z�N�Ăɐ��Y���ꂽ�B |

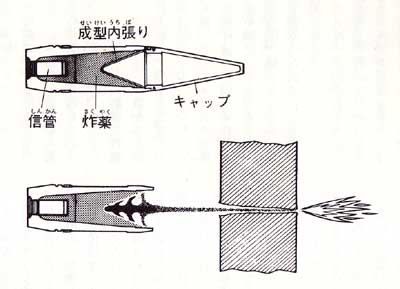

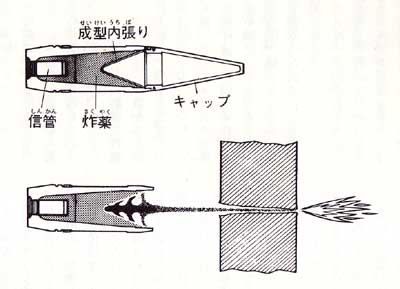

���^�y��e�i�ΐ�Ԟ֒e�j�́A�O���ɉ~���^�ɐ��^���ꂽ

���̓�������Ƃ���A���̌㕔�ɍ����\�y�[�U����Ă���B

�����ɂ͕K�v�Ȓe�����\���������邽�߃L���b�v���Ƃ���Ă���B

�ڕW�ɖ�������ƃL���b�v�͔�U���A�e��M�ǂ��쓮��y��������

����ɂ���ċ��͂ȍ��M�������ӂ������A

���b���Ƃ����čE�������A���̕�������ԓ������Ă������̂ł���

|

�@����͓�E�܃C���`�i�Z�E�O�܃Z���`�j�̃R�b�v�^���ˑ��u���甭�˂���A�l���̎p��������������Ă���B

�@�܁Z�~���̑��b���ђʂ���قǂ̈З͂������A�����Ƃ��Ă͂��ǂ낭�ׂ����\�ł������B

�@���傤��68�����e�����p�����ꂽ����A�C�M���X���h�s���R���Ґ����ꂽ���A����͂��Ƃ��ƒn���h�q�`�E���iLocal Defence Volunteers

�܂�k�c�u�j�����g�������̂ł���B

�@���ǂ����A���́A�k�c�u���@�gLook Duck and Vanish�h�i���āA��������߂āA�p�������j�Ƃ������B

�@���̑g�D���������ꂽ�̂��A����ȂƂ���ɗ��R���������̂�������Ȃ��B

�@���Y���ꂽ68�����e�́A�ނ�ɂ��킸���Ɍ�t���ꂽ���A�قƂ�ǂ͐��K�̗��R�ɂ܂킳��Ă��܂����B

�@�������āA���h�s���R�́A���������Ă��邩�킩��Ȃ��A�h�C�c��ԌQ�̍U�����ނ������̂ɑR�ł��镐��̊l�����A���ɂ̃^�l�ƂȂ����B

12 ���|�̐V����g�r�h�o���e�h top

�@�����̗l�X�ȕ��킪�Ԃɍ��킹�ɊJ������A�����ɁA���܂�L�����m�łȂ�����̂������琳���Ɏ�グ��ꂽ���̂������炩�������B

�@�������āA���ăC�M���X�Ŏg�p���ꂽ�����Ƃ����炵�����e�Ƃ��Ă���������������ނ��p������킵���̂ł���B

�@���̂ЂƂ́@�gSelf-igniting phosphorous�h�i�����Δ��Ӂj�܂�r�h�o���e�ŁA����͂܂��A���ӂY����Ɠ����ɂ��̝��e��������Ђ̖��O���Ƃ��āA�A���u���C�g�E�A���h�E�E�B���\�����e�Ƃ��Ăꂽ�B

�@�����ɂ�76�����e�ƌď̂��ꂽ���A�����ĂԎ҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B

�@�ق��ɂ����낢��ȌĂт��������ꂽ���A�Ƃɂ����A�r�h�o���e�́Z�E�܃p�C���g�i��Z�E�܃��b�g���j�̐��������̃r���ɔ��ӁA�x���[���A���A�����ă��e�b�N�X�E�S�����߂����̂ł������B

�@�_�Α��u�̕K�v�͂Ȃ������B

�@���ӂ̎�������Ƃ������������̖�ڂ��͂��������炾�B

�@������Ԃɂނ����ē������邾���ł悢�B

�@�K���X�r���͕����Ȃɂ������A���ӂ������I�ɔ����A���ꂪ�x���[���ƁA�x���[���ɂЂ����ď_�����Ȃ������e�b�N�X�E�S���ɓ_���ă��������ƔR��������B

�@�������ꂪ�A��Ԃ̃G���W���E�J�o�[�̂悤�ȁA��r�I���낢�����ɒe������ƁA�R�ĕ��������ɂƂт��݁A�R���̔���U������B

�@������ɂ���A�ق��̂ǂ��֒e�����悤�ƁA�����������߂Ă��炭�̂�����������͖ӓ��R�ƂȂ�A���̂����ɁA�U�������킦�邱�Ƃ��ł���B

�@��������ق��ɁA����́g�m�[�X�I�[�o�[�E�v���W�F�N�^�[�h�ƌĂ����̊��o�C���甭�˂��邱�Ƃ��ł����B

�@�������A���Ȃ�j�킽��I�Ȏd���ł͂������B

�@���˂̏Ռ��ɂ���āA�C�g���Ńr�������ӂ��邱�Ƃ��Ƃ����܂��������炾�B

�@�s�K�Ȃ��Ƃ����A�r�h�o���e�͂��܂��Ɏc���Ă���B

�@��풆�A���̝��e�͑�ʂɐ��Y����A�����āA�R���炵��������Ƃ�����肩���ŁA�e�����͂����A�ً}���Ԃɔ����Ă��Ȃ�̗\�����l�����Ă����̂ł���B

�@��킪�����A���e�͏������邽�߂ɉ�����ꂽ���A���̂r�h�o���e�̗]�蕪�͍��蕨�ł������B

�@�啔�����ǂ����̕ƒn�i�ւ����j�։^��Ė��߂�ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�A����ɂ��A�����鍑�ł̋������悤�Ȑi���̂������ŁA�������Ė��߂����������A�����ԓ��H���݂̂��߂Ƀu���h�[�U�[�łЂ������܂킳��Đ��n�����B

�@���̌��ʂ͍K���ɂ��āA�댯�Ƃ��������ނ���A���I�ȉf��ł��݂Ă���悤�ȏꍇ�̂ق����������悤�����c�c�B

13 �Y�{���̍D���ȔS�����e top

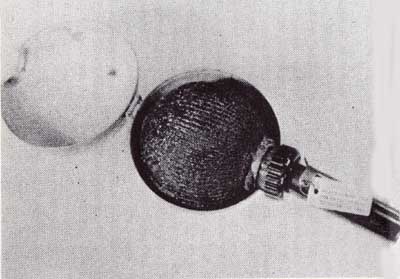

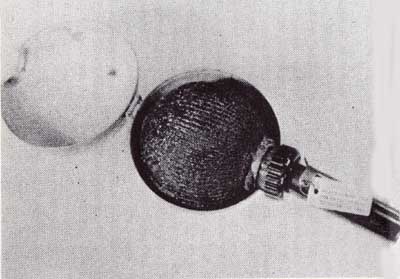

�@���܂ЂƂA���h�s���R�ۗ̕L����������ׂ�����́A�g�X�e�B�b�L�[�E�{���h�i�S�����e�j�܂�A74�����e�ł������B

�@����͖��ԉ�Ђ��J���������̂ŁA���R�ɒ��ꂽ���A���R�͂�������ۂ����B

�@�����ŁA���x�͂l�c1�ɂ������܂ꂽ�B

�@�l�c1�Ƃ́A�p���`�U����Q�����A�R�}���h�i���ʊ�P�����j���̂ق��̒n���g�D�ނ��ɕ�����J�����Ă���閧�g�D�ł������B

�@�ނ�͂�����������ꂽ�B

�@���������o�܂��ӂ�ŁA���̝��e�͗�������R�p�Ƃ��č̗p����邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@����́A�j�g���O���Z�����������ς��܂ł߂����`�̃K���X�ŁA�~���X���e�̏ꍇ�ƑS�������悤�ȃ��J�j�Y���̌��j�ƐM�ǂ����Ȃ���������t���Ă���B |

74����֒e�A�܂��̖��g�S�����e�h�B�C�M���X���R�͎g�p���Ȃ��������A���������h�s���R�ƃt�����X�̃��W�X�^���X�����g�D�Ɍ�t���ꂽ |

�@�K���X���̊O�\�ʂ́A�g�����`��̂���߂ĔS�����̋����������ʂ����������X�n�̕z�ł������Ă���A���̏�ɁA�~�ߋ����͂����ƃo�l�������ł��̔������p�b�N���Ƃ͂˂������ĊJ���A�������u���L���̋��`�̕��������Ԃ��Ă���B

�@���̃u���L�̕����́A���ꂪ�Ȃ��Ɖ��ɂł��x�^�x�^�������̂�h�����߂̂��̂ł������B

�@�M�҂̌o�����炢���A���̝��e�͂Ƃ��ɐl�Ԃ̃Y�{�������D�݂̂悤�������B

|

�g���˔��e�h�Ő�Ԃ��U������t�B�������h���m

|

14 �v�����ꂽ�N�\�x�� top

�@���̝��e���g�p����ɂ́A�Ȃ݈ȏ�̗E�C��K�v�Ƃ����B

�@�������邱�Ƃ��\�����A��ʓI�ɂ͖ڕW�ɂ���������@���Ƃ�ꂽ�B

�@��_�ȕ���́A��������G�̐�Ԃɐڋ߂��Ă��܂��Ǝ��p�ɂ͂����Ďˌ��𗁂т邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��\�\�ƁA���Ȃ��Ƃ������ł͂���������Ă���A�h�C�c�l����������������ǂ�ł������ǂ����͖��炩�łȂ����\�\�Ƃ���������M���A�����ꏊ�����G�̐�Ԃ߂����đ����Ă����B

�@���̓r���ŁA�ނ͈��S�s�����ʂ��A�~�ߋ����͂����ĕ����̔������͂˂����A�S�����̔햌���ނ������ɂ���B

�@��Ԃ܂ł��ǂ���ƁA���e�b�ɉ����Ԃ��悤�ɂ��Ă�������B

�@�K���X�r���͂Ԃ�A�N�W���N�W���ɂȂ����������S�����̕����ł�������Ɛ�Ԃɕt������B

�@�����͂Ȃ������ƁA���j���쓮���ĐM�ǂɓ_����B

�@�ނɂ̂�����Ă��鎞�Ԃ͌ܕb�A�h�J���Ƃ���O�ɂ����Ɠ�������̂ł���B

�@��E��܃|���h�i��ܘZ�Z�O�����j�̃j�g���O���Z�����̑���́A�����܂����������������B

�@���낢�����ɂ�������ƁA�ǂ�Ȑ�Ԃł����邩�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�B

�@�������A�M�҂͂��ꂪ�퓬�Ŏg�p���ꂽ�Ƃ����b������܂ł̂Ƃ��낫���Ă��Ȃ��B

�@�t�����X�̒n���^���Ŕj��H���W�Q�H���i�T�{�^�[�W���j�ɑ����g�p���ꂽ�Ɨ������Ă���B

�@����ɂ����ЂƂA���̂�������Ƀ��X�g�ɂ�˂�ꂽ�A�����_�l�̝��e��67����֒e�ł������B

�@����͈�Z�Z���b�g�̓d���ƑS�������悤�Ȃ��̂ŁA����̓N�����s�N�����̃K�X�ł���B

�@�d���Ƃ���Ƌ�ʂ�������̂́A�����ɓ\�t�Ă��鎆���x���������B

�@���x���ɂ͂��̂悤�ɂ������Ă���B

�@�u�g�p�ɂ������Ă̒��ӁF�ڕW�̕���ɗ��������y��悤�A��Z���[�g���̍����œ������邱�Ɓv

15 �E���͂Ȃ���֒e top

�@���āA�C�M���X�̝��e�Ɋւ��āA���������܂Ƃ��Ȃق��֘b�������߂����Ƃɂ��悤�B

�@����E��풆�A��֒e�Ƃ��čŏ��̂���ɓ������ꂽ���̂̂ЂƂ�69��������B

�@����͏����Ɂg�U���^�h��֒e�ŁA�e�̂̓x�[�N���C�g���������B

�@����́A���O�����̃��^�C�g�i�s�N�����_����j���邢�͓���̔���ł���B

�@����́A���̍����܂肩������Ȃ��Ƃ���Ă���54�����e�i�ŏI�I�ɂ́A���O�ܔN�ɐ��\�s�ǂƂ��Ĕp�~���ꂽ�j����q���g�������A�g�S�����h�M�ǂ�������Ă���A�s�X��̂悤�ȋߐڋ����Ŏg�p���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�B

�@���m�́A�����������̓�������ق��肱��ŁA���̂��Ƃ����ɒ��ւ͂����Ă����B

�@�h�J���Ƒ傫�ȉ���������̂́A�v���X�`�b�N�̔j�Ђ������炩�ƂюU�邾���ň��S���Ƃ킩���Ă��邩��A�����̒��̕��m�͂Ȃ�̐S�z������Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A�G�͂���Ȃ��ƂƂ͂�m�炸�A�ނ��뎀�����܂ʂ��ꂽ�̂���Ղ��������炢�Ƀz�b�Ƃ��āA���̏�ɂ������܂��Ă���B

�@�����ցA�Z�@�֏e�����܂������m���̂肱��ł���B

�@�Ƃɂ����A���_�I�ɂ͂����������Ƃł������B

�@�����́A���̎E���͂Ȃ��Ƃ����_���������Ăӂ����܂�A69���͔�����ɌP���p��֒e�Ƃ��č̗p���ꂽ�B

�@�u�����͑S�����Q�Ȃ�A�����I�v

�@�ȂǂƂ����т����Ȃ���A���m�����͌P�����ɂ��̎�֒e���������ɑ���߂����ē��������B

16 �A�C�f�A�|��̔j�ЊO�k top

�@�s�K�ɂ��āA���ꂪ�g�S�����h�@�\�ł���������A�M�ǂɂ��Ȃ�d�����̋ʂ����Ă����������Y����Ă����\�\�Ƃ������A�m���Ă��Ȃ������̂��낤�B

�@�Ƃ��Ƃ��A������̂��ƁA�����肤��ׂ����Ƃ����������B

�@���ꂩ�����̉��̋ʂ��A�����̂��炾�Ƀu�`����ł��܂����̂ł���B

�@69����֒e�̌P���g�p�͂����ɒ��~���ꂽ�B

�@���̎�֒e���A����ȓ_��S���������āA�E���͂̂قƂ�ǂȂ����Ƃɕs�������炷���̂��吨�����B

�@�ނ���Ȃ��߂邽�߂Ɂ\�\�Ƃ����̂́A��֒e�̍U���^�Ɩh��^�Ƃ̋�ʂ�ނ�ɔ[�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤���������炾���\�\�@���l�l�N�ɔj�ЎE���p�O�k���v���ꂽ�B

�@����́A�������Ɏ~�ߋ������Ă��āA�܂�Ȃ��ŏ㉺��ɂ킩���悤�ɂȂ��Ă���A���̒���69�����e���A���ΐ�������������悤�ɂ��Ă����߂邱�Ƃ��ł����B

�@�ł������������̂́A�����Ԃ�Ԃ������ŁA����ɂ����A�������ɂ��������B

�@����ɁA���̔j�ЎE�����ʂ́A36�l�̂悤�ȁA���Ƃ��Ɩh��^���e�Ƃ��āA�܂Ƃ��ɐv���ꂽ���̂Ɣ�r���āA�͂邩�ɂ��Ƃ����B

�@���̌��ʁA�j�ЊO�k�͌�t����邱�ƂȂ��A�A�C�f�A���̂��̂����������ƂȂ����̂ł���B

17 �����őg�ݗ��Ă��֒e�� top

�@�C�M���X����́A��֒e�Ɣ���ɂЂǂ����S�ŁA82���܂�g�K������֒e�h�́A�ނ�̎�ɂȂ���̂ł���B

�@�K������֒e�ƌĂꂽ�̂́A���ꂪ�z�ɂ������n���i�K�����j�̌`�ɔ��ɂ悭���Ă������炾�B

�@����́A�����Ɍ�t���ꂽ�g�����őg�ݗ��Ă�h�����̎�֒e�Ƃ��ėB��̂��̂ł��邩��A�����łӂ�Ă��������̉��l�͂��邾�낤�B

�@�Ƃ����Ă��A�����69����֒e�̑S�����M�ǂƕz���̑܂�g�ݍ��킹�������̂��̂ɂ����Ȃ��B

�@�܂̒�͊J���Ă��āA�ւ�ɃS���q�����ʂ�����ł���A�������ڂ��Ă���B

�@��������Ȃ�̐��A�|�P�b�g�⏬�܂ɂ߂���Ōg�s���邱�Ƃ��ł���B

�@���킦�āA����̕��m�͑S���A��Ƃ��Ĕj��H��̂��߂����A�_��̃v���X�`�b�N������g�s���Ă����B |

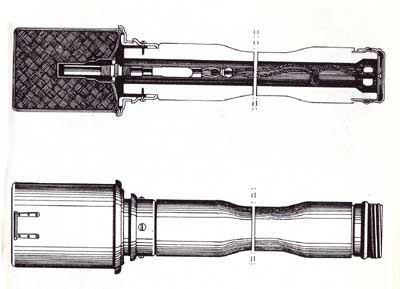

�C�M���X����̍l�ĂɂȂ�82���A�܂��̖��g�K������֒e�h

�E�͕z���̑܂ɑS�����i�퓭�j�M�ǂ���t������{���i�A

���͉Y�i�����j��������[�U���������i

|

�@��֒e�̎g�p���K�v�ɂȂ�ƁA���m�̓|�P�b�g����M�ǂƑ܂�g�ݍ��킹�����̂��Ƃ肾���A�w�X����_��̃v���X�`�b�N�������{�Ђ��ς肾���āA������Ԃ��Ă����܂�ɂ��A�܂̒��ւ߂���ŐM�ǂ̃L���b�v���͂����ē�������B

�@����̗ʂ́A���̂Ƃ��̕K�v�ɂ������ĉ������邱�Ƃ��ł����B

�@�Ɖ��ɂ��Ă�����G�������Â���ɂ́A���̖_��v���X�`�b�N������������Ώ\�����낤�B

�@���Ȃ�̔������������A������͉Ɖ��̂ӂ��Ƃ��ꂫ�����т邱�ƂȂ��A�G���n�����邱�Ƃ��ł���͂��ł���B

�@�܂��A�s���{�b�N�X�i�S�R���N���[�m�Œz�����Ⴂ�~�`�̋@�֏e�w�n�j��v�ǁA�g�[�`�J���邢�͐�ԂȂǂ̖ڕW�ɂ������ẮA�܂ɓ�A�O�{�̃v���X�`�b�N������߂��ށB

�@����Ŋ��҂ǂ���̔�Q��ɂ������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@����̕��m�����́A�����Ԃ�U�����_�������ł���������A�ŏ��̂���Ɍ�t����Ă������̎�֒e�̑S�����M�ǂɂ͈��E�l�Z���`�̈��S�e�[�v���g�p����Ă����B

�@�]���āA������̎���͂Ȃ��ƁA�قƂ�ǂ����ɍ쓮��Ԃɂ͂������B

�@�������A������U�����_�����ł��A����ł͂��肪�����f�Ƃ������Ƃ���ŁA���̌�A�e�[�v�͕W���̓��E��Z���`�̂��̂ɐؑւ�ꂽ�B

18 �h�C�c����֒e�͑��푽�l top

�@�펞�̕���⋋�͑��푽�l�ł��������A����ɂ��Ă��h�C�c�ۗ̕L���Ă�����֒e�̌^�A���邢�͓���^�̐��͂�������������̂ŁA�{���ł���������グ��ɂ͂��܂�ɂ����߂���B

�@�Ȃ�����Ȃɐ��������������̂��A���̌����͎�Ƃ��āA��֒e�̊J������ѐv�Ɋւ��Ē����̓������قƂ�ǂƂ�Ă��Ȃ��������ƁA�v�ҊԂ̘A�������łȂ��������Ƃɂ���Ă����悤���B

�@�Ȃ����̏�ɁA���l�O�N�Ȍ�A�⋋�̖�肪�傫���N���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ�A���ʓI�Ȏ�֒e�������ɐv���ׂ����Ƃ������Ƃ����A���p�ł���ޗ��Ő����\�Ȏ�֒e�������ɐv���邩�ɁA�d�_�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B

�@��킪�����ނɂ�āA�����s�������������[�������A���ؐ��̎�֒e��R���N���[�g��֒e�Ƃ������A�Ԃɍ��킹�I�ȃV�����m�܂œo�ꂵ���B |

�h�C�c�̔�����֒e39�^

|

�@�܂��A�W���v�̎�֒e�̔���ɂ́A�I�K�N�Y�≖�܂ō�������悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������A�������������������ɂ�������炸�A���炵�����\����������֒e�������������ꂽ�B

�@������֒e�́A��������炸�����̂��̂��������A�͂��߂Đ��Y����Ă��牽�N���̂̂��ɂ́A�����Ԃ���ǂ���Ă����B

�@�x���g�w�̂Ђ������J�M�͂Ȃ��Ȃ�A�e�̕��ƕ��͂킩��Ă��āA�l�W�N�M���Ɏ�t����悢�悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������A�{���I�ɂ́A���C�_�Α��u���g�p�����A���ꔪ�N�̂��̂Ɠ����^�������B

19 �e�ꕔ�̓_�Α��u���� top

�@���l�O�N�A���Y���ȗ������邽�߂ɏ]���A�ꕔ�ɂ������_�Α��u��e�����ؑւ����B

�@�܂�A���̒��S��������ʂ��āA�����֓������i�̈ꕔ����t�����Ԃ��͂Ԃ����̂ł���B

�@�����ȓ_�Α��u���ʂ̓����Ɏ��[����A��������ۂɒ����̃L���b�v���͂����āA��t���Ă���q�������������ł悢�B

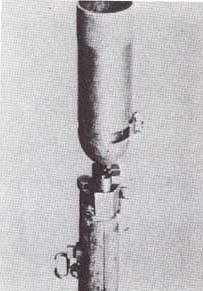

�@���̓_�Α��u�̓u�����c���f��239�Ƃ����A���Ƃ��ƃh�C�c���̐�����֒e�A�C�n���g�O���i�[�e39�A�܂藑�`��֒e�Ɏ�t�������̂ł���B

�@�A�C�n���g�O���i�[�e39�́A�傫�ȃ��������炢�̔������`�̒e�v�i�����j�ŁA�����ɂa�y239�_�Α��u��������Ă����B

�@�a�y40�_�Α��u���g�p�������nj^���������B

�@����́A�_�Α��u�̃L���b�v���l�W���Ă͂������Ƃɂ��A���S���������o�l�������̌��S���g���Ă����B

�@���҂̋�ʂ����邽�߂ɁA�a�y239�����^�͂������F�̃L���b�v���A�a�y40�̂ق��͔Z���F�̃L���b�v�����Ԃ��Ă������B |

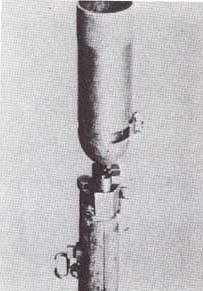

�h�C�c�̕�����֒e�B

���̎�֒e�͖ؐ��̕��̒ꕔ�Ƀl�W���ݎ��ɂ͂߂Ă�������L���b�v���͂����āA���̒��ɂ����܂��Ă�������q���������ē��������B

�q�����������Ƃɂ���Ď����M�ǂ��쓮���A4�`5�b��ɋN����ɓ_����

|

�@�����^�C�v�̓_�Α��u���g�p�����i�������L���b�v�͐ԐF�j�ׂ̌^�������ꂽ�B

�@����͉������Ԉ�b�ŁA��֒e�Ƃ������A�ނ���d�|�����e�̐����������̂ł������B

�@��������ł́A������̕ό^�����A�����ƎE���͂̑傫�����̂��g�p���ꂽ�B

�@��֒e����a�y239�_�Α��u���Ƃ肾���āA�y���`���g���ĕ������A�������Ԏl�E�ܕb�̈��S���ΐ�����菜�����̂ł���B

�@���ꂩ��A���C�_�Α��u�����ځA�N����ɂӂ��悤�ɑg�ݗ��ĂȂ����A��֒e�̒��ւ��ǂ��āA���̂ւ�ɂ��낪���āA�{�l�͂��̏���͂Ȃ��B

�@�����ցA�V�����G������Ă��āA��֒e�ł������Ă��Ȃ����ƒT���܂���Ă����������B

�@�������͂ӂ��̎�֒e�ł���A�댯����܂�Ȃ��V�����m�Ƃ͂�m�炸�A�������̍K���Ƃ���ɂ�����E�������A�L���b�v���͂����ăq���������B

�@���̂Ƃ���Ƀh�J���Ƃ���d�|�����B

20 �ΐ�ԍU���ɂ͓��̌^ top

�@�ΐ�ԍU���ɂ́A��{�I�ɓ��̌^���g�p���ꂽ���A�Ƃ��Ɋђʌ��ʂ����������^�y����[�U���Ă����B

�@����_�́A�ڕW�ɐڒ�����������ɂ���B

�@�ŏ��̂��͎̂��Ύ�֒e�ŁA����߂Č��ʓI�������B

�@�W���̕�����֒e�����Ƃɂ����A���C�_�Α��u�ƕ�������Ă���A�傫�Ȑ��^�y�[�U����Ă����B

�@�����āA���^�y��̉~���`�̎��ӂɂ����镔���ɁA�O�̋��͂ȃA���j�R�i�S�A�j�b�P���A�A���~�j�E���A�R�o���g���ӂ��ގ��|�̈��j�i�v������t���Ă���B

�@����͖ڕW�ɓ����邱�Ƃ��A���ڂ������邱�Ƃ��ł���B

�@�O�̋��͂Ȏ��ɂ���āA��֒e�͐�Ԃɂ҂�����ƕt�����A���b�Ɍ���������̂ɁA�����Ƃ����ʂ����邩�����ʼn~�����^�y���ێ����Ă���B

�@����͑ΐ�ԕ���Ƃ��āA���Z�~���̋ώ����b���ђʂ��邱�Ƃ��ł����B

�@�܂��A�R���N���[�g�ǂ̔j��ɂ��g�p���邱�Ƃ��ł����B

�@�������A���̏ꍇ�A���͖��炩�ɖ����ł���A���̂����ɁA��������悤�ȏꏊ�ɂ������A�ڂɂ˂����ޕK�v���������B

�@����ŁA�����܁Z�Z���`���̃R���N���[�g�Ɍ��������邱�Ƃ��ł����B

21 �G�A�����̖͕퍇�� top

�@�푈�ɂ����Ă͏�ɁA���������ʓI�ȕ�����J������ƁA�G�������͕킵��������g���Ă����ނ����Ă���Ƃ����S�z�����܂Ƃ��B

�@�q�g���[���J�����݂ŁA���ɈЗ͂̂������u���b�N�����N�v�R���N���[�g�֒e�̎g�p���֎~�����̂́A�����S�z�������߂ł������B

�@�܂��A�A���R�����A�h�C�c�̃G���N�g���j�N�X�ƊE�ɂ́A�푈�ɂȂ�Ƃ��Ԃɍ����悤�ɋߐڐM���i�e�����ɑ��������d�g���u�ŁA�ڕW�ɋ߂Â��Ɣj����j������\�͂Ȃ��Ɗm�M����܂ŁA�C�e�ɂ��̐M�ǂ��g�p���邱�Ƃ������Ђ������̂����l�ł���B

�@���Ύ�֒e��o�����h�C�c���R�́A���x�͖����̐�Ԃ�������t���Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�핢�h���̊J���ɂ��炭���Ԃ��������B

�@�����āA�ŏI�I�Ƀ|���r�j���A�؎��@�ہA�����o���E���A���_�����A���y�̍��������ł����������B

�@����̓x�������̃c�B���������w�H�Ɗ�����Ђ��J���������̂���������A�g�c�B�������b�g�E�p�X�^�h�ƌĂꂽ�B

�@�h�C�c�̐�Ԃ͂قƂ�ǂ��ׂĂɂ��̓���ȓh�����ʂ��A�傴���ςȋU���̎d�グ���قǂ����ꂽ�B

22 ���Y�����ȔS�����e top

�@�����ЂƂA�ΐ�ԝ��e�̌n�ɔS�����e���������i�͕핺��ɂ��Ęb��������ŁA���̂������Ƃł܂��������������悤�����j�B

�@�Ƃ͂����A���̍쓮�����́A�C�M���X�̐v�̂��̂Ƃ͂Ђǂ��قȂ��Ă����B

�@�h�C�c�̔S�����e�́A���^�y�������p�������̂ł��������炾�B

�@�������A�S���Ƃ����A�C�f�A�Ɋւ��邩����A�����̖ړI���͂������߂ɁA�S���͂̋����������g�p����Ƃ��������������Ƃ�ꂽ�B

�@����ɂ͓�̃^�C�v�������ꂽ�B

�@�ЂƂ͖ڕW�̂��܂ł����Ă���������̂ŁA�����ЂƂ͓�������^�ł���B

�@��҂̂ق��́A��ꎟ��풆�ɃC�M���X�̎g�p���������̎�֒e�Ɣ��ɂ悭�����A��s���̎p������p�ɕz���̐������������Ă����B

�@���܃~������b���ђʂł��邱����҂̔S�����e�́A��������Ń\�A�̐�Ԃɂ������đ�ʂɎg�p����A�������ɂ��̌��Ă}�����B

�@�������A�����͐��Y�����ŁA�̂��ɂ͂����ƊȒP�ȍ����g�p�����悤�ɂȂ����B

�@�g�p���c�@�[�u���t�~�[�l�h�i�ΐ�ԝ��e�j�Ƃ��Ēm���A�e�̂͐��m�i�V�̂悤�Ȍ`�����Ă����B

�@�y��͂s�m�s�ƃT�C�N���i�C�g�i�����\����j�̍�������ܓ�l�O�����ŁA�Ȃ����ؐ��̕�����t���Ă������B

�@���̕��ɂ����Ďl���H�̕z���̔��������Ă���A�o�l�������ŁA���S�s�����ʂ��ƊJ���悤�ɂȂ��Ă���B

�@�����A�������@�J���͓̂�����̎���͂Ȃ�Ă���ł������B

�@�������J���Ɓg�S�����h�M�ǂ��쓮���āA���e����Ԃɖ�������Ƃ����܂��A���^�y��������B

�@�܂��̓��̌^�قǐ��\�͂悭�Ȃ��������A����ł��\���Ɍ��ʂ������B

�@���őΐ�ԕ��킪�Ȃ��ꍇ�A���̉��p��i�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�̂��A�Q�o���e�E���[�h�D���O�܂�g�o���h�D���E�`���[�W�h�i���˔���j�ł���B

�@����́A�Z�{�̕�����֒e�̒e�̂��A�����_�Α��u�����S�Ɏ�t�����܂܁A���{�ڂ̒e�̂̎��͂ɑ��˂Ă���������̂������B

�@���̑��ˎ�֒e���Ԃ̌㕔�ԑ̂߂����ē�������ƁA�����̝��e���N����̖�ڂ��͂����A���͂̒e�̂�U��������B

�@���̔����͂̂����܂����́A�����Ȃ��Ԃ̃G���W���������j��ɏ\���ł������B

|

���̃R�b�v�^���ˊ킩��O��̝��e�˂��邱�Ƃ��ł���F

�d��255�O�����A�˒�250���[�g���̑ΐl���e�ƁA

���̑ΐ�Ԑ��^�y�e�Ť���̈���͏d��241�O�����

������354�O�����A���Ɏ˒���100�`150���[�g���ł���

|

23 �ƁA���^�y��Ɏ��� top

�@�h�C�c�͐��^�y��ɂЂǂ����S�ŁA�L�͈͂ɂ킽��e�ۂɉ��p���Ă���B

�@�Ȃ��ł��A�Ƃ��ɗ͂̂������ꂽ���삪���e���e�ł������B

�@���e�O�����̔��ˑ��u�i���e�ꕔ�ɂ��ڂ݂������Ă͂߂��ޕ����j�ŁA�����̂��������������������ƁA�o�_�i�������e�o�ʂɂ������a�j�����������a�O�Z���`�̃R�b�v�^���ˊ킪���Y����A�������e�̏e���ɑ������ꂽ�B

�@����Ɏg�p���靱�e�ɂ́A���ˊ�̍o�_�ɂ����悤�ɂ��炩���ߍa�̂����Ă���e���i���j�����Ă����B

�@�]���āA���e�́A���̒e�т̍a�ƍo�_�Ƃ��҂������v����悤�ɂ˂���Ȃ��甭�ˊ�ɑ��U�����B |

���[�[��98�j�R�e�ɑ������ꂽ�A�O�Z���`�{�_�R�b�v�^���e���ˊ�

|

�@�i�������̏ꍇ�A���e�Ɣ��ˊ�̍o�ʂɂ����܂��Ȃ��悤�ɂ��A�K�X�̘R���̂�h���ƂƂ��ɁA���e�ɐ�����^���A��s���e�������肳���邽�߂ɁA�e�̂̊O���ɂ������сj

�@���̒e�т����e�̔��˂ɂ́A�ӂ��̋��̂����ɁA�e�ۂ����g�p���ꂽ�B

�@�e�ۂ͖ؐ��ŁA�F�킯����Ă������A���̐F�̂������́A�e��̝��e�ɂӂ��킵���ʂ̔��˖[�U����Ă��邱�Ƃ����߂��Ă����B

�@���������i���ˊ�̍o�_�ƍa�̂����Ă���e�тɂ��A���e���e�����Ő��Ȃ���ƂԂ��Ƃň��肪������j�́A�m���ɝ��e�̎˒������Ɛ��x�ɑ傫����^�������A���ˊ�̒��a�����������Ƃ́A�܂蝱�e�����������Ƃ��Ӗ����Ă����B

�@�]���āA�y��̗L���[�U�ʂ������̞������e���e�����͂邩�ɂ����Ȃ����ƂɂȂ�B

�@�Ƃ͂����A�����͑ΐl����Ƃ��Č��ʓI�ł������B

�@�����A��s���ɓƓ��́A���J���Ȃ炷�悤�ȉ����āA�e���_�ɂ���G�Ɍx�������������B

�@�]���ēG�́A�e���܂��ɉ������ɐg���Ђ��܂��鎞�ԓI�]�T�������Ƃ��ł����B

�@���ꂾ���E�����ʂ͂����ꂽ�̂ł���B

�@���^�y���̊m���ƂƂ��ɁA���̃R�b�v�^���ˊ킩�甭�˂��邽�߂̑��l�ȑΐ�ԝ��e������ꂽ�B

�@�����̌^�͂��܂菬�������Ă������Č��ʂ��Ȃ��������A����̌^�́A�e�т��̒��a�O�Z���`�̕����ˊ�}�����Ƃ��Ă��̂܂c���A���̏�ɒ��a��l���������e��������t�����B

24 �M�����e������p�ɉ��� top

�@����E���O�A���[���b�p�̊e�����R�̂قƂ�ǂ������ł������悤�ɁA�h�C�c���R���ΐ�ԏ��e���g�p���Ă����B

�@���������ɂȂ�ƁA��Ԃ͑啝�ɉ��ǂ���āA�ΐ�ԏ��e���S�����ɂ����Ȃ��Ȃ����B

�@���̂������́A�e�g���݂������ؒf���āA�R�b�v�^���ˊ�����A���̑�^�����ꂽ���^�y�e�̔��ˊ�ɐؑւ�ꂽ�B

�@�����ЂƂA�h�C�c���R����ʂɑ������Ă�������ɁA���a�~���̐M�����e���������B

�@����́A���^�̃x���[���e����q���g�����đ���ꂽ���̂ł���B

�@���̌��e�̂��߂ɁA���т��������M���e����ёM���e���x�����ꂽ�B

�@�������A���̏����ɁA�����m��ʂ���ːl���A����ł����ƍU���I�Ȓe�ۂ˂��Ă݂Ă͂Ǝv�������̂������B

�@�ŏ��Ɏ��݂�ꂽ�̂��A���`�̎�֒e�ɂȂ����v���X�`�b�N�̞�����t���A���̌��e�̏e�g�ɑ}�����āA����ȋ��Ŕ��˂��Ă݂邱�Ƃ������B

�@��x�ڂ̎��݂́A�ӂ��̐M���e�^�C�v�̖�䰂ɔ������̏����ȝ��e����t�������̂��g�p���邱�Ƃ������B

�@��������̌��e�Ɍ㑕�i�e�g�̌㕔���瑕�U����j���A���������Ђ��ƁA���e���e������ˏo�����B

�@�ŏ��̎��݂��Â��Ă͂������A���ʂ̂ق��͂�������Ȃ������B

�@����͂킸�����O������̂s�m�s�ŁA�G�ɖ������Ȃ�������A���̎E���͂̓[���ɂЂƂ��������B

�@����ɂ�������炸�A���̕���̌n�ɂ͂Ȃ�炩�̉��l���������悤�ł���B

�@���ɂƂ�ꂽ�i�K�́A���̌��e��v���Ȃ����āA�����Əd�ʋ��̝��e�̔��ˊ�ɉ������邱�Ƃ������B

�@�e�g�ɂ́A���e�����p�̃R�b�v�^���ˊ�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɍo�_�������A�������āA���̉����^���J���v�t�s�X�g�[���A�܂蒼��Ɓg�����s�X�g���h�ƂȂ����̂ł���B

�@����ނ��ɍŏ��ɐv���ꂽ���e�́A�e�̂Ɏ{�_���Ă���A��a�ŒZ����䰂ɌŒ肳��Ă����B

�@�㑕���ł���A�ŏ��̊��o���e�̎O�{���y�[�U����Ă��āA�����ƌ��ʓI�ȝ��e�ł������B

�@�ΐ�ԕ���Ƃ��āA���̃J���v�t�s�X�g�[���ނ��ɐ��^�y��e���v����A�����đ傫�Ȓe�����������e���}�����̝��e������ꂽ�B

�@���̌�A�������e����ѐM�����e����������A�Ō�ɒݐ��M���e�����Ă����āA���ǃJ���v�t�s�X�g�[���́A�O�������̊ȒP�ȐM�����e�ɂ܂����ǂ��Ă��܂����̂ł���B |

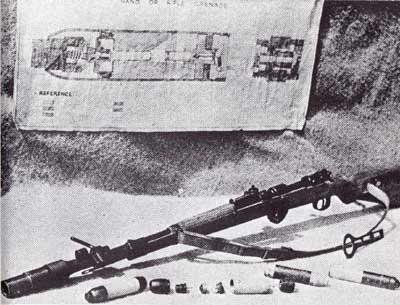

�e���ɐ܂肽���J���r�t�s�X�g�[���i�����s�X�g���j

�����s�X�g�����\������h�C�c��

|

�@�ނ���̒������e�����A���ʂ͂Ă��߂����B

�@���͕�����֒e�̃j�|���g�e�̂ł���B

�@�₪�āA���̒e�̂ɂ��Ԃ���A���܂����ꂱ�݂̂͂��������S�j�Г����v����A�������ꂽ�B

�@�����āA���R�̒i�K�Ƃ��ďo�������̂��A�e�̂������j�|���g���̎�֒e�ł���B

�@�_�Α��u�͕��̖��[���Ƀl�W���ݎ��ɑ}�����ꂽ�B

�@�����e�̂�����ł��邩��A�����߂�ǂ��ȋN�����e�̂ɓ�������K�v�͂��炳��Ȃ������B

�@�Ō�ɁA���̃j�|���g�����`��֒e���������ꂽ�B���^�̂��͓̂�܁Z�O�����ŁA��^�̂ق��͌܁Z�Z�O�����������B

�@��������A�j�|���g�̂����܂��v���ǂ���̌`�ɂ����邩�A���^�łƂ邩���邾���ŁA�ȒP�ɐ������邱�Ƃ��ł����B

�@�_�Α��u�͂ӂ��̈����莮�̂��̂��g�p���ꂽ�B

�@���^�̂ق��ɂ́A��ɂ킩���j�Г����x������A�K�v�̍ۂɂ͂�������Ԃ��邱�Ƃ��ł����B

�@�������A����͂߂����Ɏg�p����Ȃ������悤�ł���B

�@�v����ɁA�j�|���g�́A����E��풆�ɏo��������֒e����ł����Ƃ����炵���A�C�f�A�̂ЂƂł��������A��N�A���̃A�C�f�A�������Ɛ��������Ƃ���w�͂��قƂ�Ǖ����Ă��Ȃ��̂́A�ӊO�Ȃ��Ƃł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |

250�O�����̃j�|���g���`��֒e

250�O�����̃j�|���g���`��֒e