|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

6 歩兵に大きな火力をもたらす

|

81ミリ迫撃砲の発射音に耳をふさぐ砲兵隊員

|

一九二〇年代の後半に入ってから、世界各国の陸軍のあいだで、歩兵にたいする近接支援の問題が、しだいに重要視されるようになり、さかんに論議がたたかわされた。

1 歩兵に大きな火力を! top

フランスは、第一次大戦中に三七ミリ加農砲を導入してにらみをきかせていた。

これは、前線の兵士にある程度、砲兵としての能力をあたえる、小粒ながら有効な兵器だった。

ドイツにおいても、歩兵に軽量級の七五ミリ加農砲および榴弾砲を交付していたが、そのほとんどが本来、山砲兵むけ兵器として導入されたものだった。

これらは、きわめて大量に補給された迫撃砲とともに、歩兵にとってあまり足手まといとはならずに、直接大きな火力がもてることになったのだった。

つまり、ドイツ陸軍が保持したかったのは、こうした臨機な支援能力だったのである。

ところが、議論は長々と繰広げられ、肝心の論点が、ひどくあいまいなものとなってしまった。

要するに、弾着観測員が砲兵中隊と適切かつ簡単に連絡がとれ、信頼できる射撃統制装置をあたえられれば、本来砲兵隊に装備されるべき兵器を歩兵がひっぱりまわさずとも、歩兵は砲兵から全面的な支援がうけられるようになる、というだけのことにすぎない。

砲兵の主任務は、昔も今も、時の移り変りにかわりなく、敵に砲撃をくわえて味方の歩兵を目標地点まで前進きせ、歩兵がひとたび目標地点にたっすると、あとは彼らを掩護することだろう。

歩兵の要求に即応することをさまたげている唯一の要素は、砲列への指令伝達が困難だということであった。

この難題は即座に解決されそうもなかった。

無線通信はまだ未発達で、月のみちかけや、“ネコヒゲ”(鉱石検波器)の性能いかんに左右されていた。

従って歩兵は、ある種の重量級の兵器を必要とする、それなりの事情があったわけである。

しかし、軽量級であろうと重量級であろうと、在来型の榴弾砲を歩兵に装備したのでは、ほとんど問題の解決にはならない。

これらの兵器は、野戦出兵用の標準兵器と同じぐらいのコスト高になり、弾丸のほうも同様に複雑で、経費がかさむ。

しかも、これらの兵器を操作するのに、一門につき六〜七人の兵員を配置する必要があり、くわえて、兵器を行動地点へ運ぶのに、馬あるいは自動車両を必要とする。

イギリスおよび他国の陸軍は、この問題を真剣に検討した。

そして、検討すればするほど、迫撃砲は魅力的な兵器のように思えてきた。

|

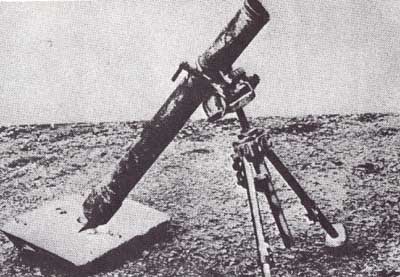

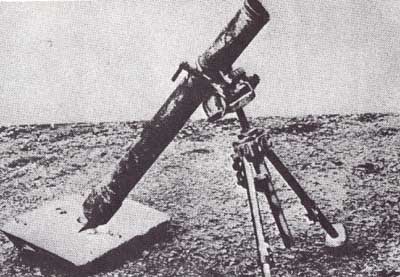

ドイツの歩兵型76ミリ軽迫撃砲

|

すっきりとしてコンパクトな外見のアメリカ軍60ミリ迫撃砲

|

2 再び脚光あびた迫撃砲 top

やがて、一国また一国と、ほとんどの国の陸軍が問題の解決策として、口径三インチ(七六・二ミリ)程度の迫撃砲を採用する方向へかたむきはじめた。

弾丸は約四・五キロ、射程距離一八〇〇メートル程度のものであった。

このころには、迫撃砲分野で競いあっていたのは二種のみだった。

つまり、ストークス型と、フランスの設計者のエドガー・ブラーントの手になる似たような型である。

イギリスは、テストずみ、試用ずみのストークス型を選定し、細かい点で多少の改良をほどこしたが、底板、二脚架にささえられた砲身といった基本的な構造は、そのまま維持した。

フランスのブラーント社は、外見的にほとんど同じ迫撃砲を生産した。アメリカ陸軍は、この二種の口径のもの、つまり六〇ミリと八一ミリ型を評価用に調達した。

そして、両者とも合格し、アメリカでの国産権がブラーント社から買いとられた。

しかし、アメリカの生産方法や資材に合わせるため、細かい点でいくつか変更がくわえられた。

そして、一九三〇年代なかばには、その若干数がアメリカ陸軍に導入され初めていた。

一方、イギリス陸軍はすでに三インチのストークス型を導入し、こんどは小銃発射擲弾を補強するための、もっと軽量級の兵器を物色していた。

両大戦間のイギリス陸軍の擲弾が、あまり満足のいかない設計の54号擲弾であったことは、まえにも述べたとおりである。

そこで、軽迫撃砲――ときには“擲弾発射装置”とも呼ばれる――が歩兵部隊にとって有効な兵器になるのでは、と考えられた。

一九三〇年代に何種かの設計が検討されたが、一九三四年にスペインで設計されたエシア五〇ミリ迫撃砲が調達され、テストされた。 |

ビルマ公路を見おろす陣地から日本の補給線を砲撃する

アメリカの81ミリ迫撃砲分隊

|

|

外装式迫撃砲陣地を視察する英国王ジョージ六世

|

3 比較テストでエシアを採用 top

この分野でいまひとつ、ブラッカー陸軍中佐の提案した擲弾発射装置がある。

ブラッカーは“外装式(スピゴッド)迫撃砲”の偉大な開発者であった。

スピゴット迫撃砲というのは、砲の先端部が鋼鉄桿(かん)になっており、弾丸底部に取付けた部品に穴があけられていて、この穴に鋼鉄桿をはめこんで発射する方式のものである。

発射薬は、弾底部取付け部品内に収まっており、発射されるときには、この発射薬の爆発の勢いによって、弾丸が桿から射出される。 |

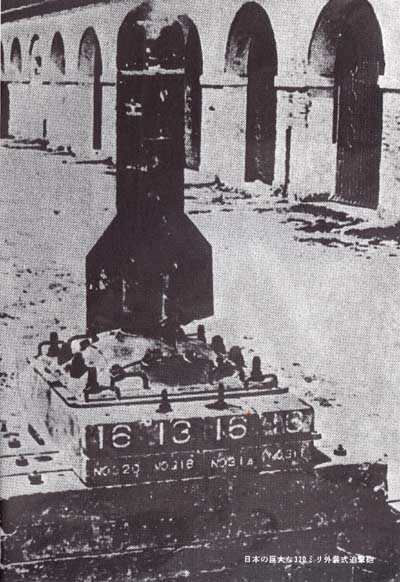

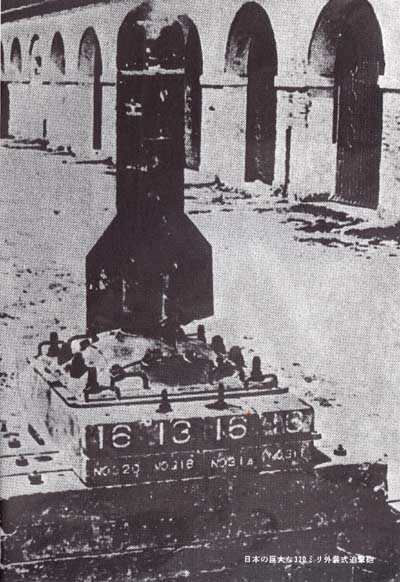

日本の巨大な320ミリ外装式迫撃砲

|

とにかく、兵器生産において、もっとも厄介なのは、おそらく砲身を製造することであろう。

スピゴット型でいくつか利点があるとされていた。

その主なもののひとつは、この砲身を、きわめて簡略な鋼鉄桿におきかえたことである。

これは戦時において、補給態勢を大幅に改善することになったであろう。

さらには、弾底の円筒形をした尾部取付け部品の穴が一定しているかぎり、弾丸そのものには全く関係がないという利点もあった。

つまり、大きさや形にかかわりなく、どんな弾丸でも同一のスピゴット迫撃砲で発射することができる、というわけである。

それにもかかわらず、この設計は採用されなかった。兵器そのものは、かなり簡略なもののように思えたが、ブラッカーのつくった弾丸の設計があまりにも複雑すぎたからだ。

ブラッカーは1ヵ月以内に、指摘された欠点のほとんどをとり除いた、いくつかの設計の弾丸を再提示し、パーナール航空機会社が、この迫撃砲一門と、六〇〜七〇発の弾丸をテスト用に製作する契約を取付けた。

バーミンガム小火器製作会社の開発した口径二・五インチ(六四ミリ)の迫撃砲も、そのほか同じような口径の一、二の兵器とともに陸軍に提示され、一九三七年おそくに、実用化の可能性をもったすべての兵器について、比較テストが実施された。

そして、スペインのエシアがそれらの中で、もっともすぐれていることが実証され、生産を容易にするために、陸軍の設計部がある程度修正をくわえた。

一九三七年十一月、エシア迫撃砲一〇門、榴弾一六○○発、発煙弾一六〇〇発が部隊試用むけに発注された。

この試用の結果、エシアは有効であることが確認され、兵器調達の責務を負う砲兵部長は、それ以上の評価、ないしは検討を待つまでもなく、一九三八年二月、砲五〇〇門および、これに必要な弾薬の発注を進めることを決定した。

|

射撃演習中のイギリス軍2インチ迫撃砲

|

4 良いアイデアも資金不足で頓挫 top

アメリカ陸軍化学戦研究部は、一九一八年に第一次大戦がおわったのちも、四インチ(一〇〇ミリ)のストークス迫撃砲を保有していた。

そして、イギリスから弾丸も調達し、つづく数年は同兵器の射程距離と精度を改良することに専念する決定をくだした。

一九一九年にはオーストラリア陸軍のR・H・S・アポット大尉が「イギリス兵器委員会」にたいして、迫撃砲用弾丸の設計を提示した。

砲には腔綫(こうせん)がきってあっても、この弾丸は砲口から落としこむ方法で装填できるタイプのものであった。

彼のアイデアは、弾殼(だんかく)底部に、発射薬筒取付部をとりまくように柔かい真鍮または銅の円盤を取付けることにあった。

この円盤は、外周を弾体直径と同じにした突縁をもっていた。

そして、この下には受け皿形の鋼鉄板が配されていた。

この弾丸が砲身に装填され、発射薬が爆発すると、受け皿形の鋼鉄板がたいらになり、この力によって銅の突縁が押しだされて腔綫にくいこむ。

その結果、弾丸は回転しながら砲身をとびだし、飛行姿勢安定度も精度もよくなるというわけである。

それにまた、弾丸後部のガスをあまり逃がさない効果があったから、兵器の効率も改善された。

アボットは、弾重八キロ強の弾丸に改良をくわえて、これらを実験用迫撃砲から発射して、みごとに成功をおさめた。

しかし、「イギリス兵器委員会」はこのアイデアを採用しなかった。

つまり、“腔綫をきることは、ストークス砲本来の特徴である簡易性をそこなうものである”というのが、その理由であった。

その後、アポットがどう行動したかは記録にのこっていないが、五年後に彼の設計がアメリカに登場した事実ははっきりしている。

化学戦研究部のルイス・M・マクブライド大尉は、四インチ(一○○ミリ)のストークス砲を再検討するよう命じられた。

そして、一九二四年に、口径四・二インチの施綫迫撃砲をつくりだし、弾丸はアボットのアイデアを採用した方式のものであった。

これは、弾丸の大きさが手頃であり、射程約一八〇〇メートル、精度も高く、有望視されたすばらしい兵器であった。

しかし、一九二〇年代半ば頃には、各国陸軍を悩ませていた資金不足がアメリカにおいてもあらわれはじめ、四・二インチ迫撃砲はわずかが生産され、交付されたにすぎなかった。

|

10センチ型ネーベルベルファー35。本来は発煙弾

あるいはガス弾発射用であったが、おおむね榴弾発射に使用された

歩兵の支援射撃をするために、深い壕内にすえつけられた

ドイツの10センチ迫撃砲

|

迫撃砲35型のすえつけ準備を急いで行っている兵士たち。

1943年9月、イタリアにて

|

5 切り札を用意して待機 top

結局一九三五年には、生産が完全に中止され、化学戦研究部は、八一ミリのストークス・ブラーント型の運用に切替るとの命令をうけた。

これは少なくとも、アメリカ陸軍全体がこの同一の迫撃砲を運用するのだということを意味していた。

しかし、四・二インチ砲は、短時間のうちに敵の戦線に大量のガスを投射するのが本来の目的であると考えられていたから、化学戦研究部に関するかぎり、八一ミリ砲にとってかわられたことは、一歩後退だった。

化学戦研究部は、四・二インチ迫撃砲が八門あれば、二分のあいだに一トン以上のガスを敵にあびせることができると力説したが、ききいれられなかった。

一九三六年ごろには、ガスは汚いものとされていたし、化学戦研究部も、独自の迫撃砲の採用をだまって承認されるほど重要な組織だとは考えられていなかった。

しかし、彼らはくじけなかった。事実、自分たちの主張が受入れられないだろうということをとっくに見こして、ひそかにつぎの手段を講じていたのだった。

結局、これが彼らの任務を一変させてしまうことになったのだが……。

すでに、一九三四年ごろから化学戦研究部は、ガス戦が禁止された場合にそなえ、第二任務として、例の四・二インチ迫撃砲から榴弾を発射する研究にとりかかっていた。

実験結果はおおいに満足のいくものだった。

化学戦研究部は、この切り札を用意して、状況の進展をじっと見守りながら待機していることにした。

結局、第二次世界大戦が勃発するまで待って、やっとその切り札を使うことができたのである。

6 制式採用になった四・二インチ砲 top

イギリスの四・二インチ迫撃砲も、もとをただせばアメリカ陸軍化学戦研究部からでたものである。

第一次大戦中、大量のガスを近距離の敵にあびせる兵器としての迫撃砲、ならびに大砲は、大部分が“ライバンス発射器”と呼ばれる原始的な迫撃砲にとってかわられていた。

これは、ガスを充填(じゅうてん)した外殻のうすい缶を、電気点火方式で発射するもので、第一次大戦末期まぎわには、この一斉射撃が敵の戦線の塹壕にガス攻撃をくわえる方法として受入れられていた。

しかしライバンスには多くの欠点があった。

射程は短いし、地面に穴を掘って設置しなければならず、弾丸の装填に時間がかかった。

さらに、これらの迫撃砲は通常、密集配置して運用され、大勢の兵士を動員する必要があったし、しかもガス弾を発射するしか能がなかった。

一九三〇年代初期に、もっと融通がきき、設置がしやすく、兵士の動員数も少なくてすみ、適量のガスを発射することができるような兵器の研究が開始された。

アメリカの四・二インチ迫撃砲の有効性に関する報告が検討され、優先順位は低いながらも、滑腔(かっこう)の四・二インチ型をイギリス化学戦部隊むけに造る作業が開始された。

そして、第二次大戦勃発直前にできあがった最終的な設計は、三インチ砲を大型にしたものにすぎなかった。

この兵器の射程距離は、榴弾の場合だと三七〇〇メートル程度、ガス弾の場合でおよそ二四〇〇メートルと期待された。

しかし、この底板の設計では、円筒形の榴弾を所期の射程距離までとばずには、発射薬の爆発による反動(発射の際の反動によって火器がうしろへさがる作用)の衝撃にもちこたえられず、せいぜい三〇〇〇メートルどまりだろうと判断された。

そこで、円筒形の榴弾を流線形のものに変更した。

これで所期の射程距離の達成は可能となり、しかも炸薬の有効充填量に支障はきたさなかった。

この迫撃砲は一九四二年三月、正式に交付が決定されたが、実際に、一九四一年末には、かなりの数が実用され初めていた。 |

1944年、おそらくフランス戦線で射撃中の4.2インチ迫撃砲

イギリスの4.2インチ迫撃砲に流線形の弾丸を装填する兵士

|

7 正式ルートを経ずに導入 top

この開発段階において、ほかにも様々の設計が提案されていた。

一九三九年十月には、最大射程一八〇〇メートル程度の五インチ(三七ミリ)迫撃砲が要求された。

しかし、戦争の進展具合からみて、一九三九年十月に展開されていたような塹壕戦にはむいているだろうが、機動戦ともなればこれではなんの役にもたたないことが実証された。

この要求は、一九四二年のはじめに却下されることとなった。

しかし、一九四三年には、これがやきなおされて復活したが、こんどの場合は超重量級の迫撃砲で、射程距離およそ五五〇〇メートルであった。

研究作業は大戦中徐々に進められ、弾丸の設計も完成むたが、実用化は困難であることがはっきりして、一九四五年八月に開発中止となった。

四・二インチ迫撃砲の開発には、いくつかのちょっとしたトラブルがつきまとい、そこで同兵器の開発が不成功におわった場合にそなえ、一九四一〜四二年の間に、代替兵器として四インチ型の何種かの設計のものが導入できるように態勢がとられていた。

そのひとつの設計の試作型が完成し、何発かの弾丸が試射された。

しかし、そのころ四・二インチ迫撃砲の卜ラブルはすべてとりのぞかれ、従って、四インチ砲の作業は中止となった。

ところが、陸軍省の手ぬかりかなにかによって、この四インチ迫撃砲用榴弾の設計が、まだ実験段階のうちに正式に軍に導入されてしまっていたことが、三〇年後になってつきとめられた。

開発が中止されたとき、これの廃止が正式に発令されていなかったのである。

記録をきちんと整理しておくために、廃止の通知は、そのむね印刷物にして発令される。とはいえ、かなりの手落ちもあることだろうし、ある廃止品目の実在したことすら知らない人間がファイルを探りまわるのは、たいへんな仕事にちがいない。

|

1942年12月、ニューギニアで戦闘中のオーストラリア軍3インチ迫撃砲

|

イギリスの3インチ迫撃砲を発射する自由フランス軍兵士

|

8 応用範囲の広い迫撃砲 top

おそらく、あらゆる迫撃砲構想のうちでも、もっとも広範囲に応用でき、精巧きわまるものは、もとチェコスロバキアのスコダ社に勤務していて、のちにイギリスに亡命し、イギリス陸軍に入隊した、ある男の提案した迫撃砲であろう。

彼は多目的迫撃砲を提案したわけだが、本人の言葉によれば、この砲は“二インチ迫撃砲弾、36号擲弾、ドイツの五センチ砲弾、そしてあらゆるタイプの外装式弾丸を発射することができる”ということだった。

彼のアイデアは、その精巧さの点で気にいられたが、それほどまでの兵器は必要がないと考えられ、不本意ながら拒否された。

不幸にして筆者は、現在までのところ、この兵器の内部構造について追跡調査することができず、従って、その兵器がこれだけの多様な機能をどうやって達成したのか、残念ながら説明できない。

ドイツ陸軍もまた、中口径の迫撃砲を使用して化学戦の能力を確保しようと努力をかさねた。

それと同時に、「煙幕兵部隊」(ネーペルトルッペン)を編成した。

彼らの任務は、戦術的手段として煙幕を張ることであり、また必要とあらば、口径一〇センチの「発煙弾発射迫撃砲」を使用して、ガス攻撃をくわえる能力ももっていることであった。

アメリカやイギリスの場合と同様に、ドイツもネーペルベルファーで発射できる榴弾の開発で、発煙専門部隊の運用範囲の拡大を図った。

とうぜんのことながらその結果、榴弾は、大戦中、本来の煙幕を張る役目よりはるかに広範囲に使用されることとなった。

しかし、他国の戦闘員たちと同様、ガス弾はけっして使用しなかった。

top

**************************************** |